Sudetendeutsche Zeitung

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Reicenberger Zeitung

VOLKSBOTE HEIMATBOTE

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Jahrgang 75 | Folge 10 | 2,80 EUR 75 CZK | München, 10. März 2023

� Weltweit renommierter Klimaexperte rechnet mit deutlich höherem Aufwand beim Anbau von Hopfen und Wintergerste

Neudeker

FÜR DIE AUS DEM BEZIRK FALKENAU/EGER VERTRIEBENEN Offizielles Organ des „Heimatverbandes der Falkenauer e.V.“

vereinigt mit

Für die Städte Elbogen und Schlaggenwald und den Landkreis im Egerland

B 04053

B 04053

Heimatzeitung des Weltkurortes Karlsbad/Sudetenland

In eigener Sache! Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, wir haben zwei Jahre Corona ohne Entlassungen überstanden, was nicht einfach war. Eventuell hätten wir auch noch ein / zwei Jahre so weitermachen können, wenn nicht Preiserhöhungen für Energie, Papier, Druckfarben und die Postgebühren ein weiteres wirtschaftliches Arbeiten unmöglich machen würden. Außer den exorbitanten Kosten sind die Abbestellungen der Heimatzeitungen so drastisch, daß eine Weiterführung der Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG nach dem 31.12.2022 nicht mehr möglich ist Wir bedauern diesen Schritt sehr, gerade weil wir wissen, wie unseren Leserinnen und Lesern die Heimatzeitung am Herzen liegt, aber wenn eine Sache unwirtschaftlich wird, muß man sie beenden.

daß eine Weiterführung der Helmut Preußler mehr möglich ist Wir bedauern diesen Schritt sehr, gerade weil wir wissen, wie unseren Leserinnen und Lesern die Heimatzeitung am Herzen liegt, aber wenn eine Sache unwirtschaftlich wird, muß man sie beenden. Wir bedanken uns für Ihre jahrelange Treue. Mit traurigen Grüßen verbleiben wir Kai Raab (Inhaber) Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG

Wir bedanken uns für Ihre jahrelange Treue. Mit traurigen Grüßen verbleiben wir Kai Raab (Inhaber) Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG

72. JAHRGANG Dezember 2022 FOLGE 11

� Streit im Parlament

370 Änderungsanträge und Redebeiträge, die Stunden andauerten: Mit allen parlamentarischen Tricks hat die Opposition mit einer fünftägigen Dauerdebatte versucht, die von der Fiala-Regierung eingebrachte Rentenpassung zu verhindern. Bislang ohne Erfolg.

Laut Gesetz hätte die Durchschnittsrente im Juni um 1770 Kronen (74 Euro) steigen müssen. Mit einer Gesetzesnovelle hat die Regierung von Premierminister Petr Fiala den Anstieg jetzt aber auf 760 Kronen (32 Euro) gekürzt, um den angespannten Staatshaushalt nicht weiter zu belasten.

Die beiden Oppositionsparteien, die populistische Ano und die rechtsradikale SPD, deren Wählerpotentiale überwiegend aus Rentnern mit geringem Einkommen bestehen, hatten erbitterten Widerstand angekündigt und versuchten im Parlament mit einer Rekordzahl an Änderungsanträgen und stundenlangen Redebeiträgen das Gesetz zu verhindern.

Aber auch die Regierungskoalition von Premierminister Petr Fiala griff tief in die parlamentarische Trickkiste und behandelte die Gesetzesnovelle im „beschleunigten Verfahren des legislativen Notstands“.

Nach fünf Tagen Dauerstreit wurde die Novelle dann verabschiedet. Das letzte Kapitel dürfte dennoch noch nicht gesprochen sein. Als nächstes befaßt sich der Senat mit der Causa. Und Karel Havlíček, Ano-Abgeordneter aus Budweis, kündigte bereits den nächsten Schritt an: „Wir werden Verfassungsbeschwerde einreichen.“ TF

VOLKSBOTE

Beim Bierpreis hört der Spaß auf – da waren sich die Menschen in Bayern und Böhmen schon immer einig. Spätestens seit 1844 gilt in beiden Bierregionen die politische Regel: Eine deutliche Preiserhöhung übersteht keine Regierung.

An jedem Stammtisch ist das Bier-Waterloo von Bayerns König Ludwig I. bekannt. Als der Kini im März 1844 eine Erhöhung des Bierpreises um einen Pfennig ankündigte, kam es in München umgehend zu Ausschreitungen. Und die Soldaten, die der Monarch gegen die Bürger in Marsch setzte, verweigerten den Befehl. Folge: Ludwig I. mußte nicht nur die Bierpreiserhöhung kassieren, sondern im Münchner Hofbräuhaus das Bier um 25 Prozent billiger anbieten, „um dem Militär und der arbeitenden Klasse einen gesunden und wohlfeilen Trunk zu bieten“.

Die erste Bierrevolution war somit ein Erfolg.

Auch in Tschechien sind die Bürger beim Bierpreis spaßbefreit. Mit einem Konsum von über 130 Litern Bier im Jahr sind die Tschechen BierWeltmeister und jede Erhöhung schmälert das Haushaltsbudget entsprechend stark.

Allein im Januar betrug die Inflation in Tschechien schwindelerregende 17,5 Prozent. Insbesondere die Energiekosten explodieren, weil Tschechien zusätzlich zu den anderen EU-Staaten noch unter einer schwächelnden Krone leidet.

Beim Bierbrauen wird viel Wärme und viel Kälte benötigt.

Brauerei sind demnach energieintensive Unternehmen. Hinzu kommen höhere Kosten für Rohstoffe und Transport. Doch es könnte noch schlimmer kommen, weitaus schlimmer.

„Im Zuge des Klimawandels kann sich der Bierpreis bis 2050 verfünffachen. Vielleicht auch schon viel früher, je nachdem, wie schnell wir fossile Brennstoffe verbrennen und wie schnell die globale Erwärmung voranschreitet“, warnt Prof. Dr. Dabo Guan gegenüber der Sudetendeutschen Zeitung

Der weltweit renommierte Experte forscht auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels, lehrt an mehreren Universitäten und ist unter anderem Chefberater für die Koordination der internationalen Zusammenarbeit zwischen China und der EU im Bereich Klimawandel.

Hopfen und Wintergerste, die

beiden wichtigsten Zutaten des Bieres, seien besonders klimaanfällig, erklärt Guan, der nur wenig Hoffnung hat, daß uns das Bier auch in Zukunft noch mundet: „Biotechnologieunternehmen arbeiten an gentechnischen Lösungen zur Verbesserung der Dürre- und Hitzestreßresistenz von Kulturpflanzen, allerdings kann die Qualität der Kulturpflanzen darunter leiden. Mit anderen Worten: Der Geschmack des Bieres wird anders sein. Die beste Lösung wäre es, so schnell wie möglich weltweit Netto-NullEmissionen zu erreichen.“

Besonders in der Region Saaz, wo seit dem 11. Jahrhundert Hopfen angebaut wird, ist man alarmiert, schließlich gibt der Saazer Hopfen dem weltberühmten Pilsner Urquell seine unverwechselbare Note. Hier versucht man bereits mit High Tech die Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen und setzt da-

bei auf eine Kooperation mit dem Softwareriesen Microsoft. „Im Jahr 2021 haben wir das Projekt Pro CHMEL ins Leben gerufen, bei dem wir mit dem Hopfeninstitut, dem Hopfenanbauverband und Microsoft zusammenarbeiten. Ziel ist es, die Auswirkungen des Klimawandels und der Wetterschwankungen auf den Hopfenanbau mit moderner Technik zu überwachen“, erklärt Zdeněk Kovář, Pressesprecher der Pilsner-Urquell-Brauerei.

Dabei werden mit speziellen Sensoren, den so genannten Hopfen-EKGs, Witterungsschwankungen sowie die Menge an Feuchtigkeit und Nährstoffen im Boden überwacht.

Ab diesem Jahr sollen die Hopfenbauern eine App erhalten, die darüber informiert, wann und wie sie den Hopfen effizient bewässern und dabei das knappe Wasser sparen können. Torsten Fricke

� „Tschechisches Bier ist in Symbol des Nationalstolzes “ Böhmische Bierkultur soll Weltkulturerbe werden

„Tschechisches Bier ist ein Symbol des Nationalstolzes, und die tschechische Bierkultur ist ein weltweites Phänomen. Deshalb bemüht sich der tschechische Brauerei- und Mälzereiverband um die Aufnahme der tschechischen Bierkultur in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Unesco“, erklärt Zdeněk Kovář, Pressesprecher der weltberühmten Pilsner-Urquell-Brauerei.

Im ersten Schritt werde die Eintragung auf regionaler Ebene beantragt, also in die Liste der immateriellen Güter der traditionellen Volkskultur der Region Pilsen. Im zweiten Schritt soll dann die Eintragung auf nationaler Ebene folgen, was eine Grundvoraussetzung ist, damit das Kulturministerium im dritten Schritt den Antrag an die Unesco stellen kann.

„Zum jetzigen Zeitpunkt läßt sich jedoch noch nicht abschätzen, wann die tschechische Bierkultur in die Unesco-Liste des

immateriellen Kulturerbes aufgenommen werden könnte“, so Kovář zur Sudetendeutschen Zeitung Der Brauereiverband schätzt, daß ab 2026 die Eintragung erfolgen könnte – also rechtzeitig vor dem 185. Jubiläum des Pilsners. Das berühmte Untergärige war weltweit erstmals am 11. November 1842 in Pilsen ausgeschenkt worden. Gebraut hatte es übrigens ein Niederbayer, der Braumeister Joseph Groll aus Vilshofen.

Zu Ehren des Gerstensaftes entsteht derzeit in Prag das „Erlebniszentrum Pilsner Urquell“, das in der zweiten Aprilhälfte eröffnet werden soll. Kovář: „Es wird ausländischen Touristen und tschechischen Bierliebhabern eine interaktive Erlebnisausstellung bieten, die sie durch die Geschichte des Bierbrauens und insbesondere durch die Geschichte und Gegenwart des legendären Pilsner Lagerbiers führen wird.“ TF

Böhmen und Bier: Mit über 130 Litern pro Jahr sind die Tschechen Bier-Weltmeister. Foto: Pilsner Urquell

� Pilotprojekt in der Hallertau könnte auch in Böhmen Schule machen Sonnenschutz mit Photovoltaik

Wie in der Region Saaz so spürt man auch in der Hallertau, Deutschlands größtem Hopfenanbaugebiet nördlich von München, die negativen Auswirkungen des Klimawandels.

Als Gegenmaßnahme wird dort in diesem Sommer ein Pilotprojekt gestartet, das nicht nur den Hopfen schützt, sondern gleichzeitig grünen Strom liefert.

Hopfen reagiert sehr empfindlich auf zu viel Sonne, erklärt Dr. Bernhard Gruber, einer der Initiatoren von AgrarEnergie. Die ersten Versuche, ähnlich wie

bei Terrassen mit Markisen den Hopfen zu schützen, scheiterten schnell.

„Der Hopfen wächst bis zu sechs Meter hoch. Keine Markise könnte einem Sturm Stand halten“, erklärt Gruber.

Die Lösung, die derzeit in Neuhub bei Au in der Hallertau installiert wird, ist ohnehin überzeugender: Photovoltaiksenso-

ren in Röhren. Der Hopfen wird dadurch teilweise beschattet und ist vor zu viel Sonne, Starkregen und Hagel geschützt. Gleichzeitig produzieren die PhotovoltaikRöhren grünen Strom.

Gruber: „In der Hallertau wird auf rund 17 200 Hektar Hopfen angebaut. Würde man diese gesamte Fläche mit den Photovoltaik-Röhren überbauen, könnte man dadurch ein Kernkraftwerk ersetzen.“

Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt von der Hochschule in Weihenstephan und dem Fraunhofer-Institut. TF

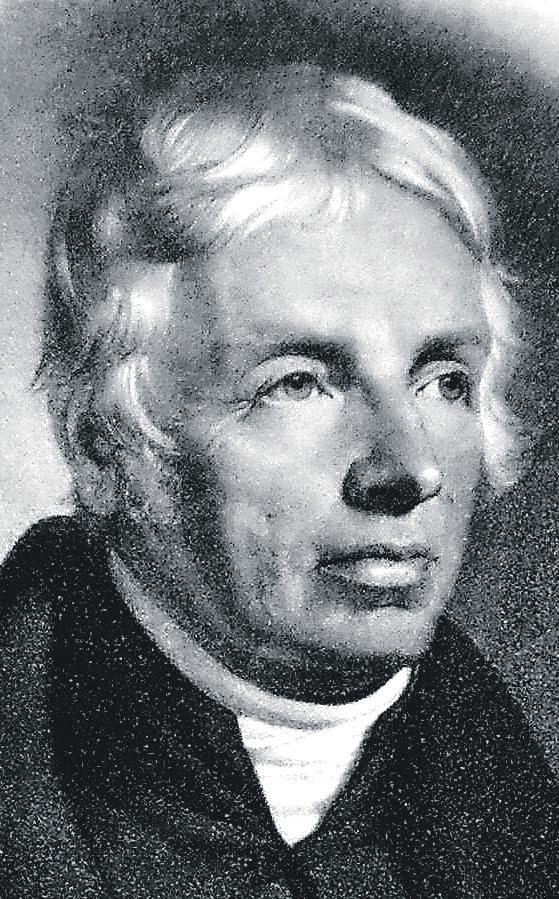

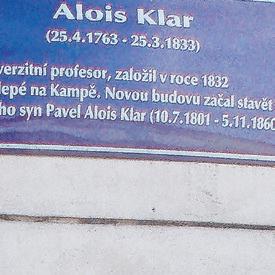

Die tschechische Wikipedia behauptet, daß der Gründer der Prager Blindenanstalt, Dr. Alois Klar, „ein tschechischer Philologe und Philanthrop“ war, was eindeutig nicht stimmen kann, da er 1763 in Auscha (Úštěk, Foto unten links) im Bezirk Leitmeritz geboren wurde, wo sich sogar noch in der Zwischenkriegszeit fast alle Einwohner zur deutschen Nationalität bekannten.

Klars Arbeit, die ganz besonders den bedürftigen Blinden galt, wurde von seinem Sohn Paul Alois Klar fortgesetzt. Dieser wurde durch seine eigene großzügige karitative Tätigkeit in der Hauptstadt sehr beliebt. Die blaue Gedenktafel am Haus, das sich nicht weit vom Prager Sudetendeutschen Büro be ndet, erinnert an Vater und Sohn.

Pauls Name wurde hier zu „Pavel“ geändert, aber das Haus dient bis heute seinem ursprünglichen Zweck (Foto rechts).

Viel bekannter ist bei den Pragern die sehr verkehrsbelebte Stra-

ße „Klárov“, wo sich mehrere Straßenbahnlinien an der UBahnhaltestelle Malostranská kreuzen, das zeigt auch die rote Tafel ganz oben auf dem Bild. In der Vergangenheit hatte Klárov auch den deutschen Namen Klarplatz.

SL-Büroleiter Peter Barton wollte mit diesem Bericht den sudetendeutschen Gründer Alois Klar ehren, der vor 190 Jahren, am 25. März 1833, in Prag verstorben ist. Sein Werk dient der tschechischen Ö entlichkeit bis heute.

Was lange währt, wird endlich gut: Neun Jahre nach den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi hat die tschechische Biathlon-Staffel der Frauen jetzt nachträglich die Bronzemedaille erhalten. Der Grund: Die russische Staffel, die ursprünglich Silber gewonnen hatte, ist mittlerweile des Dopings überführt und disqualifiziert worden. Die vier Tschechinnen Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jitka Landová und Eva Puskarčíková erhielten ihre Bronzemedaillen während des Biathlon-Weltcups am Wochenende in Neustadtl in Mähren.

Petr Pavels

zi-Mörders Reinhard Heydrich durch tschechische Kommandosoldaten, die bis April verlängert wurde. Größtes Projekt in diesem Jahr ist die Sonderausstellung „Barock in Bayern und Böhmen“, die ab Dezember zu sehen sein wird.

Fotos: Wikipedia/ PeterBarton

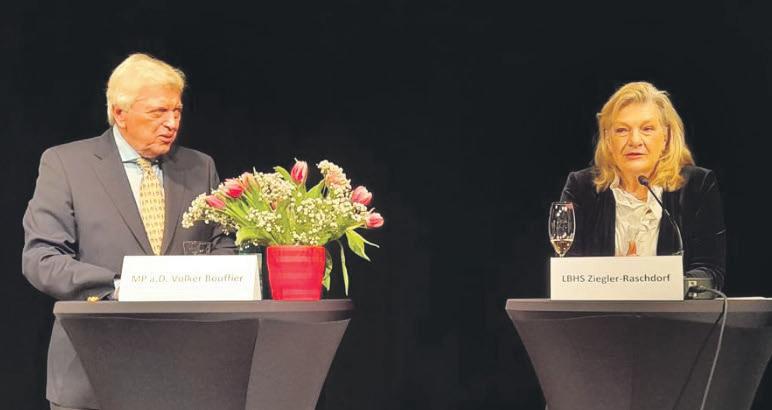

❯ Beauftragte Margarete Ziegler-Raschdorf initiierte Empfang für den Alt-Ministerpräsidenten

Als ehemaliger Fallschirmjäger und passionierter Motorradfahrer gehörte das Wort Zögern noch nie zu seinem Wortschatz: Petr Pavel, Ex-General und seit Donnerstag frisch vereidigter Staatspräsident, will in den kommenden 100 Tagen alle Nachbarländer Tschechiens sowie EU und Nato in Brüssel besuchen. Zudem plant Pavel einen Staatsbesuch in die Ukraine. Mit den Reisen wolle er zum Ausdruck bringen, daß „die Tschechische Republik auch auf Ebene des Staatspräsidenten wieder eine aktive Außenpolitik betreibe“, erläuterte Petr Pavel – was durchaus als deutliche Kritik an Amtsvorgänger Miloš Zeman verstanden werden kann. Seine erste Reise führt das neue Staatsoberhaupt traditionell in die Slowakei. Danach besucht Pavel Polen und am 21. und 22. März Deutschland. Im Mai sollen dann Österreich und Ungarn an der Reihe sein.

Tschechiens Premierminister Petr Fiala (ODS) und Außenminister Jan Lipavský (Piraten) haben zur Freilassung des weißrussischen Friedensnobelpreisträger Ales Bjaljazki aufgerufen. Dieser war am Freitag in Minsk zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, weil ihm „Schmuggel und die Finanzierung öffentlicher Unruhen“ vorgeworfen wurden. Fiala bezeichnete die Gerichtsverhandlung gegen Bjaljazki und weitere Bürgerrechtler als „Schauprozeß“ des weißrussischen Machthabers Alexander Lukaschenko und forderte die Freilassung der politischen Gefangenen. Lipavský bewertete die Verurteilungen als „Spitze des Zynismus und weiteren Akt des Unrechts durch das Lukaschenko-Regime“. Die Wahrheit lasse sich aber nicht zum Schweigen bringen, so der tschechische Außenminister.

Schneckenbahn

München – Prag

Zwölf Jahre, von 2010 bis 2022, war Volker Bouffier hessischer Ministerpräsident und ein verläßlicher Ansprechpartner für die Vertriebenen. Da sein Abschied im vergangenen Jahr coronabedingt nur in einem kleinen Kreis stattfinden konnte, hat die Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, Margarete Ziegler-Raschdorf, jetzt die Initiative ergriffen und ein Dankestreffen mit den Vertretern der Landsmannschaften und der Vertriebenenverbände organisiert.

Der Wunsch nach einem solchen Treffen sei in den letzten Monaten des Öfteren aus dem Kreise der Vertriebenenverbände an sie herangetragen worden, erklärte die Landesbeauftragte ihr Engagement. Der Grund: Das letzte Treffen mit Volker Bouffier fand mit ausgewähltem Adressatenkreis beim Hessischen Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation und zentralem Tag der Heimat des BdV in Schloß Biebrich im September 2021 statt. An diesem Tag hatte Volker Bouffier letztmalig die Festrede gehalten. Wegen der zu diesem Zeitpunkt strengen Corona-Auflagen konnten damals nur wenige Vertreter der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler am Gedenktag teilnehmen.

Das traditionelle Jahresgespräch des Ministerpräsidenten mit den Verbänden der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler mußte auf Grund der Pandemie seitdem ebenfalls entfallen.

„Es freut mich sehr, daß es

Alt-Ministerpräsident Volker Bou er im Kreis der Vertreter der Vertriebenenverbände und Landsmannschaften. Initiiert hatte das Tre en die Beauftragte Margarete Ziegler-Raschdorf. Fotos: HMDIS Hessen

gelungen ist, ein persönliches Abschiedstreffen mit unserem ehemaligen Ministerpräsidenten Volker Bouffier in der stimmungsvollen Atmosphäre des Theaters im Pariser Hof hier in Wiesbaden zu organisieren. Die Heimatvertriebenen und Spätaussiedler in Hessen haben Volker Bouffier viel zu verdanken, daher konnte ich den Wunsch nach einem solchen Abschiedstreffen sehr gut nachvollziehen und habe gerne, gemeinsam mit meiner Stabsstelle, die Vorbereitung des Treffens übernommen“, sagte Margarete Ziegler-Raschdorf in ihrer Begrüßung. An dem Treffen nahmen unter anderem Mitglieder des BdVLandesvorstandes und der BdVKreisverbände teil, die Vorsitzenden der Landsmannschaften sowie die Projektleiterinnen der Begegnungs- und Beratungsstellen für Spätaussiedler. „Die Hessisches Landesregierung hat die Gedenk- und Kul-

turarbeit der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler immer gerne und gut gefördert und unterstützt und tut dies auch weiterhin. Denn wir alle wissen, was das Land Hessen gerade den Heimatvertriebenen zu verdanken hat. Ich schätze sehr, daß der Bund der Vertriebenen, aber auch die Landsmannschaften und Vertriebenenverbände ganz allgemein den Mut finden, neue Wege zu beschreiten, um an das Schicksal von Heimatvertriebenen und Spätaussiedlern zu erinnern. Seien es Digitalportale, Videos und Podcasts oder auch digital erfaßte Heimatstuben, die man sich im Internet anschauen kann – all dies mag dazu beitragen, auch jüngere Generationen auf diesen Teil der deutschen Geschichte aufmerksam zu machen“, betonte Alt-Ministerpräsident Volker Bouffier.

Weiterhin machte Bouffier deutlich, daß auch über 75 Jahre nach Flucht und Vertreibung das Thema eine große gesellschaftli-

che Bedeutung habe und gerade im Hinblick auf den nun schon seit über einem Jahr andauernden Angriffskrieg Rußlands auf die Ukraine leider aktueller sei denn je.

Die Vertreter der Landsmannschaften und Verbände nutzten die Gelegenheit des Treffens, um sich mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten und der Landesbeauftragten über aktuelle politische Themen auszutauschen, vor allem aber, um sich bei Volker Bouffier persönlich für seinen jahrelangen Einsatz für ihre Interessen herzlich zu bedanken.

Vom Bund der Vertriebenen ist Bouffier bereits mit der Ehrenplakette für das Jahr 2020, der höchsten Auszeichnung des BdV, geehrt worden.

BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius sagte damals in seiner Laudatio am 26. November 2021: „Volker Bouffier hat sich in besonderem Maße um die vom Bund der Vertriebenen vertretenen Menschen und deren Anliegen verdient gemacht. Es ist insbesondere seinem persönlichen Einsatz zu verdanken, daß die traditionell in fruchtbarem Boden wurzelnde vertriebenenpolitische Arbeit im Land Hessen in den letzten Jahren sowohl noch tiefere Wurzeln schlagen als auch frisch austreiben konnte.“

Bei allen hessischen Projekten zum Thema sei „die Handschrift eines Ministerpräsidenten und eines Menschen erkennbar, der ganz selbstverständlich überzeugt davon ist, daß Flucht und Vertreibung zur gesamtdeutschen Geschichte gehören“, lobte Fabritius das nachhaltige Engagement.

Über eine Million Menschen haben im vergangenen Jahr das Nationalmuseum in Prag besucht. Man habe bewiesen, daß ein Museumsrundgang aktuell und interessant sein könne, sagte der Leiter der Institution, Michal Lukeš. Eine der am besten besuchten Sonderausstellungen thematisiert die erfolgreiche Ausschaltung des Na-

Die Bahnfahrt zwischen München und Prag dauere genauso lang „wie zu Zeiten von Kaiser Franz-Joseph und König Ludwig I.“, hatte Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, bereits 2016 in einem Interview mit dem Bayernkurier geklagt. Passiert ist seitdem nichts, aber jetzt gibt es zumindest Hoffnung. Die Bahnstrecke zwischen Pilsen und München soll beschleunigt modernisiert werden, haben der tschechische Verkehrsminister Martin Kupka (ODS) und sein deutscher Amtskollege Volker Wissing (FDP) am Freitag in Berlin vereinbart. Ein entsprechendes Memorandum beider Staaten soll demnach bis Ende dieses Sommers ausgearbeitet werden. Derzeit braucht der Zug für die 430 Kilometer lange Strecke von München über Pilsen nach Prag rund fünfeinhalb Stunden.

ISSN 0491-4546

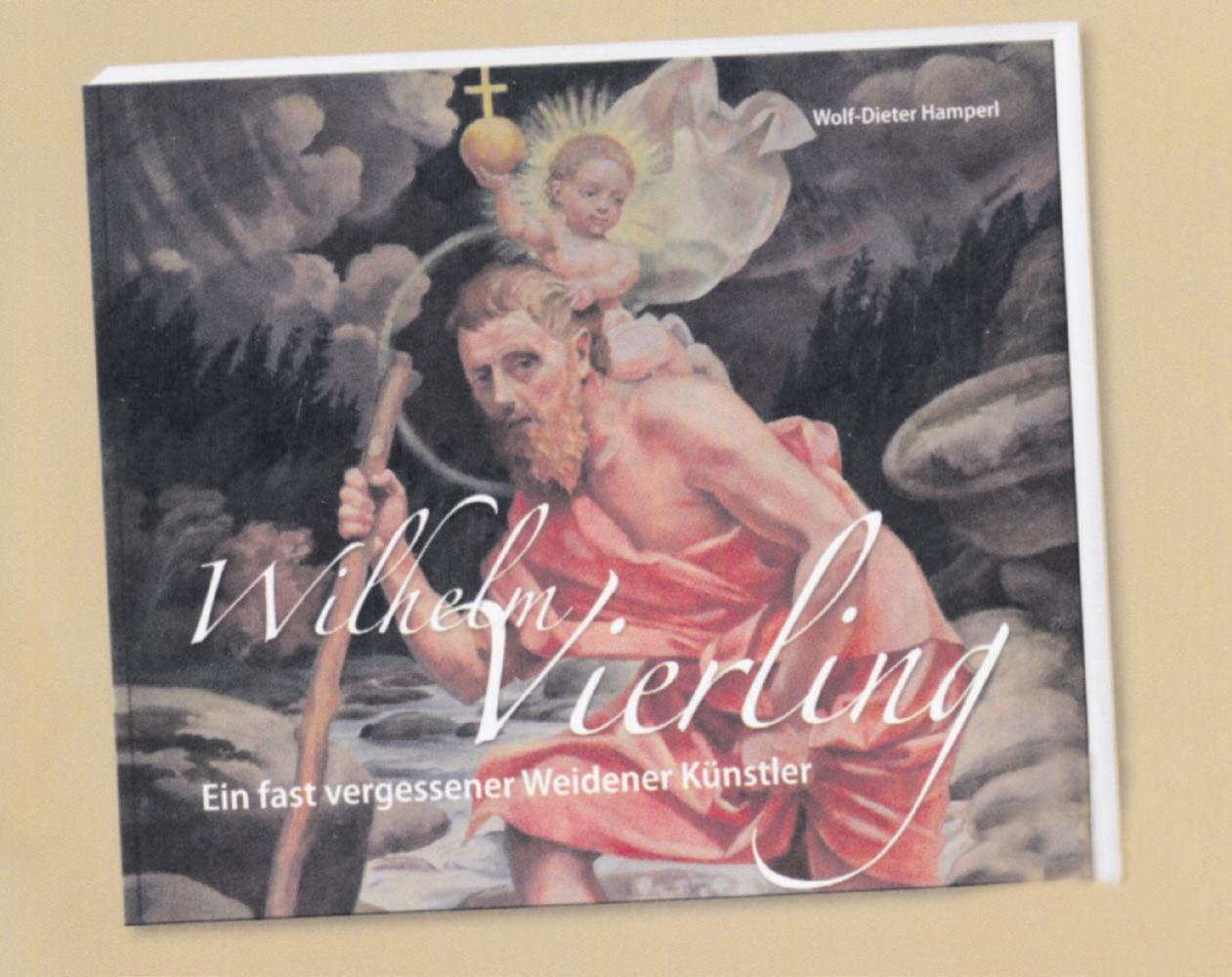

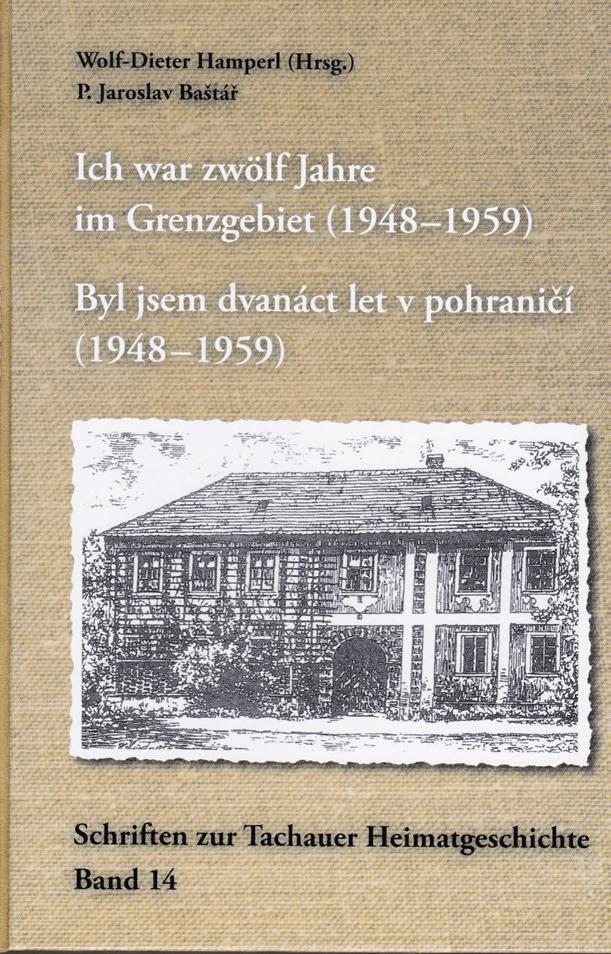

Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.

Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;

Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.

Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag. © 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.

Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

Das von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer initiierte „Manifest für Frieden“ hat auch in der Tschechischen Republik Besorgnis über die künftige Haltung der deutschen Öffentlichkeit zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelöst. In einem Gastkommentar, der ursprünglich in der Zeitung

Die Welt erschienen ist, erklärt Tschechiens Botschafter in Berlin, Tomáš Kafka, seine Besorgnis.

Von Botschafter Tomáš Kafka

Wir Tschechen blicken auf eine schmerzhafte Geschichte mit Deutschland zurück. Umso unverständlicher ist mir der Erfolg von Alice Schwarzers jüngstem Ukraine-Manifest: Was ist nur aus der deutschen Spezialdisziplin geworden – der Tugend, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen?

Eines sollte vorneweg unmißverständlich geklärt werden. Manifeste als Genre gehören in jede zivilisierte Gesellschaft. Das Gleiche gilt auch für das Recht, Manifeste zu verfassen oder zu unterschreiben. Dieses Recht ist sowohl im politischen als auch im kulturellen Bereich unantastbar, egal wie klug, inspirierend oder auch provokativ und kurzgedacht sie sein mögen.

Ich selber hatte das Vergnü-

� Tschechiens Botschafter Tomáš Kafka zum „Manifest für Frieden“

gen, etliche Manifeste selbst mitzutragen, und zwar sowohl vor der politischen Wende in meinem Land als auch danach. Unter diesen Manifesten findet sich übrigens auch eines, das fordert, daß Tschechien wieder eine Monarchie werden sollte.

Ob ich es wieder tun würde, ist schwer zu sagen. Tatsache ist, daß mich heute mit dem Blick auf die aktuelle Weltlage eher andere Sorgen umtreiben. Ich denke dabei vor allem an den russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin mit dieser Sorge sicher nicht allein. Davon zeugt unter anderem die Debatte, die in Deutschland in Bezug auf das „Manifest für Frieden“ entflammte. Es ist zwar schon eine Weile her, daß dieses Manifest veröffentlicht wurde, doch es schlägt immer noch hohe Wellen – nicht nur in der Medienlandschaft. Dieses Manifest darf daher nicht auf die leichte Schultergenommen werden, auch nicht im europäischen Ausland. Das Manifest mit seiner Aufforderung, Waffenlieferungen zu stoppen, wendet sich zwar an

� Internationaler Wirtschaftsrat tagte im Auswärtigen Amt

den Bundeskanzler, aber als jemand, der sich als europäischer Partner, Nachbar und Freund Deutschlands versteht, möchte auch ich mich dazu äußern. Das scheint mir für mein Land und mich wichtig zu sein. Ich hoffe, daß mich die inzwischen langwierige, feste und aufrichtige Partnerschaft zwischen

Deutschland und seinen Nachbarländern dazu berechtigt, ganz kurz auf das „Manifest für Frieden“ zu reagieren – auch wenn ich nicht gefragt wurde. Ich verspreche, daß ich mich kurzfassen werde.

Zuvor muß ich aber noch eine Bemerkung loswerden. Vaclav Havel, der einstige Präsident

Unter der rhetorischen Frage „Tschechien – ein Land mit Potential?“ hat der Internationale Wirtschaftsrat (IWR) zu einer Diskussionsrunde ins Auswärtige Amt eingeladen.

Mit dabei waren Botschafter

Tomáš Kafka und sein Wirtschaftsattaché Ondřej Karas, der stellvertretende Vorsitzender der Parlamentariergruppe SlowakeiTschechien-Ungarn, MdB Jörg Nürnberger (SPD), der Verkaufsmanager der Jekko Deutschland GmbH, Carsten Bielefeld aus Herne und der geschäftsführende Vorstand der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Wirtschaftsvereinigung, Georg Weißler aus Frankfurt am Main. Die Moderation übernahm die Wirtschaftsjuristin und Dolmetscherin Anna Stvrtecky, die in Asch geboren wurde, über 20 Jahre in Preßburg gelebt und sudetendeutsche Wurzeln hat.

In seinem Eingangsstatement verwies Botschafter Kafka auf die besonderen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Tschechien und Deutschland. Das Handelsvolumen betrage mittlerweile 120 Milliarden Euro, Platz zehn in den Außenwirtschaftsbeziehungen Deutschlands. Im Zuge der Energiewende käme es jetzt darauf an, die guten Wirtschaftsbeziehungen erfolgreich in das digitale Zeitalter zu überführen.

Kafka: „In der Zeit unserer EU-Ratspräsidentschaft haben wir immer gesagt: Visionen ja, aber mit Augenmaß.“

Jörg Nürnberger, der nur 25 Kilometer von der tschechischen Grenze aufgewachsen ist, beschrieb seine Heimat, das Fichtelgebirge, als viel näher zu Prag als zu Frankfurt, München oder Berlin gelegen. Er habe in Bayreuth studiert und dort die tschechische Sprache erlernt, das hätte ihm nach dem Mauerfall sehr

genützt. Die Tschechische Republik sei ein Land mit hohen kulturellen Standards, er sei seit über 20 Jahren mit einer Tschechin verheiratet und habe zwei Kinder, die zweisprachig aufwachsen. Nürnberger: „Sie sehen daran, daß unsere Beziehungen in Mitteleuropa sehr eng und intensiv werden können und auch auf Dauer angelegt sind.“

In seiner Tätigkeit als Wirtschaftsanwalt habe er, so berichtete Nürnberger, verschiedene Phasen erlebt. Am Anfang eine gewisse Goldgräberstimmung, mit günstigen Anbindungen und niedrigen Arbeitskosten, aber auch großen Turbulenzen, dann eine gewisse Konsolidierung, die heute in eine Wirtschaft mündet, die vor allem in Lieferket-

ten europäischen Unternehmen zuarbeitet. Jetzt stehe Tschechien aber vor der Herausforderung, die Wertschöpfung mehr ins eigene Land zu transferieren.

Nürnberger: „In Tschechien gibt es hervorragende Ingenieure und Wissenschaftler, auch in der Grundlagenforschung. Beispielhaft ist die Nanotechnologie, in der Tschechien Weltspitze ist.“

Er beobachte, so der Bundestagsabgeordnete, auch die Rückkehr von Produktionen aus Südostasien oder China nach Europa. Er, so erklärte der SPDBundestagsabgeordnete, mache gern für Tschechien als Standort Werbung, zumal erst die kürzlich stattgefundenen Präsidentschaftswahlen zeigten, daß

meines Landes, versuchte in den 1990er-Jahren die längst fällige deutsch-tschechische Versöhnung endlich voranzubringen. Er wollte definieren, was Deutschland für uns in Tschechien bedeutet. Er benutzte damals zwei Begriffe. Schmerz und Inspiration. In den folgenden zwanzig Jahren ist es uns, dank des unermüdlichen Einsatzes auf beiden Seiten, gelungen, den Schmerz zu minimieren und die Inspiration sogar zu verstärken.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Inspiration bestand in der Art und Weise, wie sich die deutsche Gesellschaft mit der eigenen Vergangenheit auseinandergesetzt hat.

Die Vergangenheitsbewältigung, um es etwas salopp zu sagen, war aus unserer Sicht im Laufe der Jahre zur deutschen Spezialdisziplin geworden. Wir waren froh, daß wir uns immer wieder von Deutschland etwas abschauen konnten, egal wie schmerzhaft es für uns auch sein mochte.

Nun zurück zu dem Manifest. Ich will nicht ungerecht sein,

muß aber sagen, daß ich bei der Lektüre zwar Hinweise auf die Kriegsgeschichte im Allgemeinen finde, doch so gut wie gar nichts, was man als Lehre aus der modernen europäischen Geschichte verstehen könnte. Man findet kaum eine Unterscheidung zwischen Tätern und Opfern und liest auch keinen Appell, daß man auch diesmal den Anfängen – die eindeutig aus Putins Rußland kommen – wehren sollte.

Was man dagegen findet, ist eine Menge Angst. Diese Angst erscheint nicht nur als Gefühl, sondern indirekt auch als Argument dafür, daß man auf Gerechtigkeit und historische Lehren diesmal verzichten sollte. Angst zu haben, ist menschlich, und Angst hat man auch in den europäischen Partnerländern. Angst habe auch ich. Doch das sollte nicht der Grund sein, warum man ausgerechnet in Deutschland, im Land unserer Inspiration, auf die Lehre aus der Vergangenheitsbewältigung verzichtet.

Ich hoffe, daß die öffentliche Debatte zu diesem Ergebnis führen wird. Dann könnte auch das „Manifest für Frieden“ – von den Unterzeichnern schätze ich manche persönlich – etwas Positives erwirken. Auch bei uns, den europäischen Partnern.

Tschechien eine gefestigte politische Stabilität habe.

Carsten Bielefeld, der einen in Witten ansäßigen Hersteller von Sonderkranmaschinen vertritt, berichtete von enormen Wachstumsraten, die seine Firma in Tschechien seit 2019 erlebe. Um 50 Prozent sei der Verkauf angestiegen, und das zeige, wie aufnahmefähig dieser Markt sei. Seine Firma verfolge seit zwei Jahren die erfolgreiche Strategie, dieselbetriebene Baumaschinen auf Elektroantrieb umzurüsten.

Georg Weißler machte eine kleine historische Erinnerung. Frankfurt sei bis 1989 das Zentrum der tschechoslowakischen Handelskontakte gewesen. Nach 1990 waren zwar die institutionellen Kontakte nicht mehr vorhanden, aber die menschlichen Kontakte seien geblieben. So habe die Deutsch-Tschechoslowakische beziehungsweise spätere Deutsch-Tschechische Wirtschaftsvereinigung auch einen Standort in Frankfurt. Anfangs sie die vordringliche Arbeit der Wirtschaftsvereinigung die Übersetzung der Gesetzestexte gewesen, aber auch heute gehe man pragmatisch vor. „Wir organisieren Kooperationen mit Unternehmen. Vor neun Jahren begannen wir uns mit dem Photovoltaik-Boom, um die Verknüpfung von Clustern zu kümmern“, so Weißler. Die Wirtschaftsvereinigung habe auch besonders gute Beziehungen zur Universität in Reichenberg, der einzigen Hochschule, an der noch Textilingenieure ausgebildet werden. Weißler fügte in seinem Statement noch weitere Beispiele aus der Praxis an und machte so die vielfältigen wirtschaftlichen Vernetzungen zwischen deutschen und tschechischen Unternehmen deutlich. Ulrich Miksch

� Volksgruppensprecher Bernd Posselt

Seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine ist Volksgruppensprecher Bernd Posselt auch außerhalb der Sudetendeutschen Volksgruppe ein ständig angefragter Experte. Am Samstag hielt der langjährige Europaabgeordnete beim Jahresempfang des Schützengaus München Süd-West die Festrede.

Wir leben in einer sehr ernsten Zeit“, sagte Posselt, aber die Zeitenwende, die Bundeskanzler Olaf Scholz vor einem Jahr verkündet hat, seit bereits 1989 mit dem Fall des Eisernen Vorhangs eingetreten.

„Damals wurde vom Ende der Geschichte gesprochen, vom endgültigen Sieg der Demokratie. Und alle, die wie ich zur Vorsicht mahnten, galten als Spielverderber“, erinnerte sich Posselt. Als erster Abgeordneter des Europaparlaments hatte Bernd Posselt bereits am 7. Oktober

1999 vor einem ehemaligen KGBOffizier namens Wladimir Putin gewarnt, der dann vier Monate später zum russischen Präsidenten aufgestiegen ist. „Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hatte sich Putin geschworen: ,Ich werde die Sowjetunion im Geiste Stalins wiederrichten.‘

Diesem Ziel hat er sein ganzes Leben konsequent gewidmet.“

Er habe, so der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgrup-

pe, über Putin kein Geheimwissen gehabt. „Es war damals schon klar, welchen Weg er gehen wird, aber bei uns im Westen wurde das ignoriert, weil nicht sein kann, was nicht sein darf.“ Der zweite Tschetschenien-Krieg, den Putin 1999 bewußt unter einem Vorwand losgetreten hatte, sei trotz der über 100 000 Toten im Westen nicht beachtet worden. „Seitdem hat Putin einen Krieg nach dem anderen geführt, unter anderem in Georgien, im Osten der Ukraine und in Syrien.“ Er sei, so Posselt, ob seiner Kritik an Putin alles andere als antirussisch: „Ich habe viele russische Freunde gehabt, darunter zahlreiche Bürgerrechtler und Journalisten. Von diesen persönlichen Freunden ist kein einziger mehr am Leben. Und in keinem einzigen Fall wurden die Mörder ermittelt und vor Gericht gestellt.“

Putins Kriegsziel sei ein Eurasien von Wladiwostok bis Lissabon, warnte Posselt und appellierte, die Ukraine weiterhin auch mit Waffen zu unterstützen: „Ich bin nicht für Krieg. Niemand, der noch ganz bei Trost ist, kann für Krieg sein. Aber wir müssen endlich Realisten werden. Wir müssen die Ukraine unterstützen – nicht aus Mitleid, sondern im ureigensten Interesse. Wir sind nicht Kriegspartei, wir sind das Kriegsziel.“

Pavel Novotny/Torsten Fricke„Nicht Kriegspartei, sondern Kriegsziel“

März

In Auspitz (Hustopeče), ein paar Kilometer südlich von Brünn, befindet sich Mitteleuropas größte Mandelplantage mit 1200 Bäumen. Jedes Jahr Ende März wird mit einem Mandel- und Weinfest die Mandelblüte gefeiert. In diesem Jahr findet das Stadtfest von Freitag, 24. bis Sonntag, 26. März statt.

In den Restaurants und an den Ständen werden an den drei Tagen nicht nur süße und salzige Mandel-Spezialitäten angeboten, sondern auch Mandel-Bier und ein Mandel-Weinbrand nach dem Originalrezept des einstigen Verwalters der Mandelplantage, Rudolf Poslušný. Der Mandelanbau in Auspitz hat eine lange Geschichte, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht. Neu angelegt wurde die Mandel-Plantage 1949 mit damals 50 000 Mandel-Bäumen. Die

� Serie Ehrensache Ehrenamt: Das Mitglied des erweiterten SL-Landesvorstands engagiert sich seit seinem 16. Lebensjahr

Schon seit 50 Jahren ist Dr. Wolfgang Theissig in der Sudetendeutschen Landsmannschaft aktiv. „Ehrenamtliche Tätigkeit war immer ein Teil meines Lebens, und insbesondere von der Sudetendeutschen Landsmannschaft komme ich nicht los“, sagt der heute 67-jährige.

Mit 16 Jahren kam er durch einen guten Freund zur Deutschen Jugend des Ostens (DJO, heute Deutsche Jugend in Europa – djo) und zur Sudetendeutschen Jugend, die der DJO angehörte. 1971 gründete Theissig die Ortsgruppe Trostberg mit, die er einige Jahr lang – bis zum Beginn seines Wehrdiensts – leitete.

Die Gruppen unter dem Dach der DJO hatten damals unterschiedliche Ausrichtungen. Die Gruppe Trostberg war musisch-kulturell geprägt. „Wir haben in der Hauptsache sudetendeutsche, bayerische und auch andere Volkstänze und Lieder einstudiert, die wir dann bei verschiedenen Anlässen wie zum Beispiel Muttertagsfeiern, Weihnachtsfeiern, Faschingsbälle, Jahreshauptversammlungen der SL und der Egerländer Gmoi oder auch im Altenheim Trostberg aufgeführt haben.“

Daß die Gruppe dabei ein hohes Niveau erreichte, bewies sie bei mehreren Wettkämpfen, so zum Beispiel bei den musisch-kulturellen Landesspielen der DJO in Regensburg. Gleich zweimal wurde die Gruppe Trostberg gemeinsam mit der DJO-Gruppe Waldkraiburg mit dem ersten Preis ausgezeichnet: für ein Kabarett, das sie selbstgestaltet hatten und für ihre Leistungen im Volkstanz.

Wettbewerbe in verschiedenen Disziplinen wie Sport, Tanz, Musik und Spiel waren damals auch fester Bestandteil

des Jugendprogramms der Sudetendeutschen Tage. Mehrere Hunderte Jugendliche kamen zusammen, schliefen in Zeltlagern und maßen sich in sportlichen Leistungen, in Wissensabfragen und künstlerischen Darbietungen. Auch hier war die Ortsgruppe Trostberg gemeinsam mit der Gruppe Waldkraiburg erfolgreich: 1974 belegte sie beispielsweise in Nürnberg gleich zweimal den ersten Platz –sowohl im musischen als auch im sportlichen Wettbewerb.

Zu den weiteren Unternehmungen unter dem Dach der DJO gehörten sogenannte Volkstumsfahrten in Länder und Gegenden mit nationalen Minderheiten, um sich mit ihnen auszutauschen und gemeinsam zu tanzen und zu musizieren. Auf mehreren solchen Fahrten war Wolfgang Theissig dabei. Er und seine Gruppe traten beispielsweise im Burgenland und in Irland auf. Gruppen aus Irland kamen umgekehrt mehrfach nach Waldkraiburg, das unweit von Trostberg liegt. Daraus entstanden

� Bayerns Staatsministerin Ulrike Scharf ruft zur Teilnahme auf

Freundschaften und Bekanntschaften, die teilweise bis heute halten.

„Letztes Jahr haben meine Frau und ich den Sohn des irischen Organisators besucht, den ich noch als kleinen Jungen kannte und fast fünfzig Jahre nicht gesehen habe. Wir haben uns trotzdem sofort erkannt, und die Freude war groß“, berichtet Theissig.

Als Betreuer hat Theissig außerdem Zeltlager der Sudetendeutschen Jugend und Kinderfreizeiten am Haus Sudetenland in Waldkraiburg begleitet. Sein Studium der Chemie führte ihn nach München, wo er einige Jahre lang gemeinsam mit einer Freundin eine DJO-Gruppe leitete. Im Tiroler Städtchen Kirchbichl im Bezirk Kufstein veranstaltete die DJO damals Kinderfreizeiten, die Theissig mitorganisierte. Diese Arbeit habe ihn sehr geprägt, erzählt er: „Ich habe viel gelernt und viel mitgenommen und viele Leute kennengelernt.“

Nach dem Studium, das er mit der Promotion abschloß, arbeitete er bis

zum Renteneintritt in einer großen Gutachterorganisation. Er zog wieder in die Nähe von Waldkraiburg. Von der Jugendarbeit kam er in die Verbandsarbeit der SL: 1996 wurde er stellvertretender Ortsobmann von Waldkraiburg, 2008 Kreisobmann von Mühldorf und seit 2018 ist er Mitglied des erweiterten Landesvorstands der SL.

Der Dialog ist ihm wichtig, auch und gerade im Kleinen. Mit Menschen aus seinem Umfeld spricht er über die Sudetendeutschen und ihre Geschichte und stellt dabei immer wieder fest, daß diesbezüglich oftmals Wissenslücken bestehen. Ihm ist es wichtig, diese zu füllen und aufzuklären, zum Beispiel darüber, daß sich die Geschichte der deutschsprachigen Bevölkerung bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgen läßt und daß die böhmischen Länder lange zur Habsburgermonarchie gehört haben.

In seiner Familie, die mütterlicherseits aus Bilin und väterlicherseits aus Tetschen-Bodenbach stammt, wurde sehr viel über Geschichte und über die familiären Wurzeln erzählt. Und es bewegt Wolfgang Theissig immer wieder, wenn auf den regionalen Treffen Sudetendeutsche von ihrer Geschichte beziehungsweise von der ihrer Familie erzählen.

Für Theissig, der über sich selbst sagt, er sei „mit Leib und Seele ein sudetendeutscher Bayer“, ist der Fortbestand der sudetendeutschen Kultur(en) –der Dialekte, des Brauchtums, der Musik, des Tanzes – ein großes Anliegen. Deswegen setzt er sich dafür ein, daß sich auch jüngere Menschen dafür begeistern und daß Geschichte und Kultur des vierten Stammes Bayerns mehr und mehr Menschen bekannt werden.

Dr. Kathrin Krogner-Kornalik

Das digitale Projekt „Jugend gemeinsam für Europa“ geht in die zweite Phase. Noch bis Sonntag, 12. März, können junge Menschen aus Bayern und Tschechien in einer Online-Umfrage darüber abstimmen, welche Ideen für ein stärkeres und nachhaltigeres Europa ihnen besonders am Herzen liegen.

Die für Jugend zuständige Staatsministerin Ulrike Scharf ruft zu einer breiten Teilnahme auf: „Die Zusammenarbeit unserer bayerischen Jugend mit den tschechischen Nachbarn ist wichtiger denn je. Ich lade alle Jugendlichen herzlich ein, sich an dem digitalen bayerisch-tschechischen Projekt ,Jugend gemeinsam für Europa‘ zu beteiligen.“

Seit Beginn des Projekts „Jugend ge-

meinsam für Europa“ im Dezember 2022 sind mehr als 300 Ideen eingegangen, wie Europa weiterentwickelt werden kann. Dafür wurden bis Februar junge Menschen zwischen 15 und 27 Jahren aus der bayerisch-tschechischen Grenzregion gebeten, Vorschläge für ein besseres Miteinander zu entwickeln. Über die 50 beliebtesten und umstrittensten Vorschläge in dem jeweiligen Land kann jetzt über die tschechischen und deutschen Plattformen abgestimmt werden. Die Ergebnisse sollen am 3. Mai vorgestellt und dann ab Juni im Rahmen von bayerisch-tschechischen Jugenddialogen diskutiert werden, um konkrete Handlungsempfehlungen und Initiativen in den Grenzregionen zu erarbeiten. Für die Stärkung der EU und deren

Schwester Teodora Shulak ist noch keine 45 Jahre alt. Zehn Jahre lang war sie Provinzoberin für den ukrainischen Zweig der Missionsschwestern vom Heiligsten Erlöser, einer mit den Redemptoristen verwandten weiblichen Ordensgemeinschaft. Im Herbst 2022 wurde sie zur Generaloberin ihrer Gemeinschaft gewählt. Mitte Februar übersiedelte sie für diese Funktion nach Deutschland.

Zum ersten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine am vorletzten Freitag lud ich die junge Generaloberin in unsere Schönenbergkirche ein, um in zwei Gottesdiensten über die traurige Lage ihres Heimatlandes zu sprechen, aber auch über die Frage: Woher kommt die Kraft, die mitten in dieser Dunkelheit Mut und Hoffnung schenkt? Manches, was sie erzählte, berührte mich so, daß ich es mitteilen möchte.

Da ist zum Beispiel die Erfahrung, die Schwester Teodora vergangenen Sommer in Tschernihiw machte. Als gelernte Psychologin und Psychotherapeutin war sie mehrere Wochen in der schwer kriegsgeschädigten Stadt, um den Menschen in ihren seelischen Nöten beizustehen. Ein Drittel der Wohnhäuser war zerstört. Die Ordensfrau traf eine Familie, die ihr Wohnhaus durch einen Bombeneinschlag verloren hatte und jetzt in einer Garage wohnte. Neben der Garage war eine blühender Gemüse- und Blumengarten angelegt. Auf ihre verblüffte Frage, wie man mitten im Krieg so viel Energie in die Pflege eines Gartens investieren könne, antwortete die Mutter: „Wir müssen uns hier unter allen Umständen für das Leben entscheiden. Die Pflanzen erinnern uns daran, daß wir für das Leben berufen sind.“

Eine andere Erfahrung, die Schwester Teodora mitteilte: Einer ihrer engsten Freunde verteidigt wie viele andere als Soldat sein Vaterland gegen die russische Armee. Als er einmal Fronturlaub hatte, fragte sie ihn, ob es ihm nicht schwerfalle, nach dieser Urlaubszeit wieder an die Kriegsfront zurückzukehren. Er verneinte. Die wichtigste Motivation für ihn sei, daß seine Kinder später einmal nicht in einem Unrechtsregime leben müßten. Er wolle ihnen ein Leben in Freiheit und Demokratie ermöglichen, selbst wenn er für dieses Ziel den Tod riskiere. Schwester Teodora erinnerte an das Wort aus dem Johannesevangelium: „Es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben für seine Freunde hingibt.“

Werte spielen, so die Initiatoren, die europäischen Grenzregionen eine entscheidende und zentrale Rolle. „Sie verbinden die Bürger in ihrem unmittelbaren Umfeld und tragen zur Förderung einer gemeinsamen Identität bei, ohne daß der Filter des Nationalismus oder der Zugehörigkeit zu einem Land aufgesetzt wird.“

Realisiert wird das vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales geförderte Projekt von dem Verein Initiative Offene Gesellschaft gemeinsam mit den Kooperationspartnern Make.org und eKairos.

Der Link zur Abstimmung: www.make.org/DE/ consultation/gemeinsameuropa/ selection

Wie geht man mit dem Streß um, fragte ich die Ordensfrau, mitten im Krieg zu leben und immer wieder in Kellern und Bunkern Schutz vor Raketen suchen zu müssen? Tief durchatmen, sagte sie, die Panik nicht an sich heranlassen, rational handeln und durch das ständige Wiederholen des Namens Jesu einen Trost finden, den nur der Himmel schenken könne.

Die Ukraine war mir durch die Begegnung mit Schwester Teodora sehr, sehr nahe. Sie sollte uns allen weiterhin nahe bleiben. Auch dadurch erfahren die Menschen dort nämlich Kraft und Hoffnung.

Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien/München

Sudetendeutsche Zeitung mit

Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau · Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer

Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler

Heimatbrief

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:

jährlich durch Lastschrift

halbjährlich durch Lastschrift

vierteljährlich durch Lastschrift

Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau

24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!

Adresse:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon

Geburtsdatum, Heimatkreis

Datum, Unterschrift

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontoinhaber

Kontonummer oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC

Datum, Unterschrift

Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH

Hochstraße 8

81669 München

eMail svg@sudeten.de

❯ Politikerderblecken auf dem Münchener Nockherberg

Nach drei Jahren Pause fand am Freitagabend wieder die alljährliche analoge Probe des Starkbiers Salvator in der Paulaner Festhalle auf dem Nockherberg in München statt. Als Hauptstadt eines Bundeslandes mit vier Stämmen waren unter den geladenen Gästen und den Mitwirkenden auch Angehörige des Vierten Stammes, der Sudetendeutschen.

Prominenteste Sudetendeutsche war die langjährige Landesmutter Bayerns, Karin Stoiber. Sie war 1946 als Dreijährige aus Buchau im Kreis Luditz im Egerland vertriebenen worden. Seit 2007 ist sie Ehrenmitglied der SL. Gekommen war auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Dessen mütterliche Wurzeln lie-

gen in Marienbad, zu denen er sich bekennt. Die Liebe zu Bädern blieb: 2002 bis 2013 war er Bürgermeister des Kneippkurortes Bad Wörrishofen im Unterallgäu.

Die Fastenpredigt hielt der 38jährige Unterallgäuer Maxi Schafroth. Sein Politikerderblekken mündete in ein ruhiges und ernstes Nachdenken über Krieg, Frieden und Freiheit, vor allem

über Redefreiheit, die ihm erlaube, das zu sagen, was er gerade über die Politiker gesagt habe. Die Derbleckten antworteten mit stehendem Applaus. Zu Maxi Schafroths Auftritten gehört der Chor der Jungen Union Miesbach, die acapella absurd-witzig gstanzlte. Ein Chormitglied ist Franziskus Posselt, dessen väterliche Wurzeln im Isergebirge liegen, der Mitglied der Sing- und Spielschar der Böhmerwäldler Ortsgruppe München und Neffe von Volksgruppensprecher Bernd Posselt ist.

Übrigens: Die Adresse des Salvatorkellers von Paulaner am Nockherberg lautet Hochstraße 77, die des Sudetendeutschen Museums Hochstraße 10 und die des Sudetendeutschen Hauses Hochstraße 8. Nadira Hurnaus

10/2023

Am morgigen 11. März feiert Ernst Polierer, langjähriger Vorsitzender der Ortsgruppe Landshut des Deutschen Böhmerwaldbundes, in Altdorf seinen 80. Geburtstag.

eboren wurde er am 11. März

G

1943 in Zeisau/Čížov in der Iglauer Sprachinsel. Seine Mutter Rosa Polierer/Langhans war am 21. August 1910 in Hilbersdorf/Heroltice ebenfalls in der Iglauer Sprachinsel zur Welt gekommen. Zwar war der Kontakt mit den tschechischen Nachbarn völlig normal, man traf sich bei allerlei Festivitäten oder im beruflichen Umgang, Eheschließungen zwischen den beiden Sprachgruppen blieben aber eine Seltenheit. So verließ sie den elterlichen Hof erst, nachdem sie 1939 den Schuster Franz Polierer geheiratet hatte, und zog in dessen Haus in Zeisau.

Das Leben war damals entbehrungsreich. Franz Polierer wurde von der Wehrmacht eingezogen, Rosa Polierer mußte die kleine Landwirtschaft allein versorgen und bekam trotz des Krieges innerhalb von fünf Jahren drei Kinder. Der Zusammenbruch des verbrecherischen Naziregimes war nicht aufzuhalten. Die Front rückte immer näher, und damit stand das Leben der Familie vor massiven Umwälzungen.

Das Ende der deutschen Besatzung führte sehr schnell zu den sogenannten wilden Vertreibungen. Auch die Iglauer Sprachinsel war davon betroffen, wenn auch nicht in der Form, daß die deutsche Bevölkerung sofort nach Österreich abgeschoben werden sollte. Die Menschen wurden aus ihren Häusern vertrieben, durch verschiedene Zwischenlager geschickt, und sie mußten Zwangsarbeit leisten. Dann kam der Tag, an dem auch Ernst mit seiner Mutter, seiner Schwester Anna, seinem Bruder Franzi und den Großeltern aus dem Haus getrieben wurde. Die Mutter mußte mehr als ein Jahr lang bei landwirtschaftlichen Einrichtungen in Innerböhmen Zwangsarbeit leisten. Die Kinder – zwei, vier und sechs Jahre alt – waren die allermeiste Zeit auf sich selbst gestellt. Hoffnung keimte auf, als sie alle im Jahr 1946 wieder nach Zeisau zurückkehrten, aber diese stellte sich als trügerisch heraus, denn kurze Zeit darauf kam der Ausweisungsbefehl. Die ganze Familie wurde im offenen Vieh-

waggon nach Bayern transportiert, Angst und unmenschliche hygienische Zustände inklusive. Die Odyssee war mit der Ankunft im Aufnahmelager Ganacker bei Landau noch nicht beendet, im Juni 1946 wurde die Familie in einem Hof in Gerzen im Altlandkreis Vilsbiburg zwangseinquartiert.

Ohne Verschulden waren die Polierers in die Realität des derbbäuerlichen Niederbayerns geschwemmt, wo jemand nur nach dem zählte, was er besaß. Die Familie besaß nichts mehr, außer ihrer menschlichen Würde, die man ihr auch noch gerne genommen hätte. Aber die Kinder mußten irgendwie versorgt werden. Der Mutter wurde angeboten, über den Sommer hinweg bei der Ernte zu helfen. Mehr als etwas zu Essen für die Familie bekam sie zwar nicht, aber zumindest mußte sie nicht mehr als Bittstellerin auftreten.

Als sogenanntes Obdach bot man der Familie den Pferdestall, wo man auf blankem Stroh sein Nachlager errichten mußte.

Erst als es im Oktober empfindlich kalt wurde, räumte man eine Holzhütte frei, die seit Jahren nicht mehr bewohnt gewesen war. Wieder mußten sich die Kinder den ganzen Tag über bis spät abends selbst beschäftigen und wuchsen quasi auf der Straße auf. Und als ob die Lage nicht schon schrecklich genug gewesen wäre, ereilte sie ein weiterer schrecklicher Schicksalsschlag. 1947 verunglückte der sechsjährige Bruder Franzi: Er wurde von einem Lastwagen überfahren. Im selben Jahr kehrte der Vater Josef zur Familie zurück. Das Leben mußte irgendwie weitergehen, zwei weitere Kinder hatten Hunger und wollten eine Zukunft. Die Kinder gingen in die Schule und trugen durch Hilfsarbeiten bei den Bauernhöfen auch ein wenig zum extrem kargen Familieneinkommen bei. Was man aber besaß, waren familiärer Zusammenhalt und Unterstützung sowie Erziehung und Hoffnung auf bessere Zeiten. Daß diese nur durch Bildung zu erreichen waren, das war allen klar. Für den Besuch eines Gymnasiums hätten die finanziellen Mittel zwar nie gereicht, aber so mußte man sich eben anderweitig fortbilden.

Ernst war wohl der erste Schüler der Volksschule Gerzen, der die gesamte Schulbibliothek ausgelesen hatte. Mit 14 Jahren

schloß er die Volksschule ab und ging bei einem Vilsbiburger Autohaus in die Lehre als Einzelhandelskaufmann. Sein Lehrlingsgehalt reichte kaum für die Busfahrt zur Arbeitsstelle, weshalb er die Strecke, wann immer möglich, mit dem Fahrrad bewältigte.

Nach drei Jahren Ausbildungszeit beschloß er, eine Tätigkeit bei der Firma PfeifferAutomaten in Landshut anzunehmen, und zog deshalb nach Landshut. Dort lernte er 1963 Hannelore Peckl aus Hohenfurt im Böhmerwald kennen. Bei den Böhmerwäldlern in Landshut wurde er gerne aufgenommen.

Im Jahr 1965 trat er bei der Stadt Landshut in die Beamtenlaufbahn ein. 1968 fand die Hochzeit mit Hannelore statt. Aus der Ehe entstammen die Kinder Michael und Peter Paul, der 2012 bis 2018 Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Jugend werden sollte. Bei der Stadtverwaltung brachte Ernst es bis zum Leiter des Städtischen Versicherungsamtes. 2005 trat er in den wohlverdienten Ruhestand.

Als die Heimatgruppe des Deutschen Böhmerwaldbundes in Landshut nach einer Auflösung im Jahr 1976 wiedergegründet wurde, war Ernst von Anfang an dabei. Er war leitend in der Jugendgruppe Landshut tätig, die damals sehr aktiv war. So hatte die Jugendgruppe Landshut bei den Bundesjugendspielen des Deutschen Böhmerwaldbundes mehrmals vordere Plätze belegt. In Friedrichshafen wurden die Landshuter Böhmerwäldler sogar Bundessieger. Seit 2003 ist Ernst Vorsitzender der Ortsgruppe Landshut des Deutschen Böhmerwaldbundes.

Dank seiner Heimatliebe und seines besonnenen, ausgleichenden Wesens war er auch ein beliebter Mitarbeiter beim Landesverband des Deutschen Böhmerwaldbundes. Für seine Verdienste zeichnete der Deutsche Böhmerwaldbund ihn 2004 mit dem Ehrenabzeichen in Gold aus. Seit vielen Jahren ist Ernst darüber hinaus Schriftführer in der niederbayerischen SL-Ortsgruppe Altdorf und der SL-Kreisgruppe Landshut. Lieber Ernst, wir wünschen Dir zum Geburtstag alles Gute, daß Deine Schaffenskraft noch lange anhält und daß Du neben der Arbeit für den Böhmerwald und die Sudetendeutsche Landsmannschaft noch genügend Zeit für Deine beiden Enkel Elias und David übrig hast. Hans Slawik

Am letzten Augustsonntag 2020 zelebriert der Redemptoristenpater Dr. Martin Leitgöb in der Kirche Sankt Johannes von Nepomuk am Felsen seinen letzten Gottesdienst als Seelsorger der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde in Prag. Zu diesem Zeitpunkt ist er bereits seit einem Viertel Jahr Kolumnist der „Sudetendeutschen Zeitung“. Anschließend wird er Seelsorger der katholischen Pfarrei EllwangenSchönenberg in Württemberg und betreut die Wallfahrtskirche Zu unserer lieben Frau auf dem 530 Meter hohen Schönenberg.

Bild: Martin Kastler

Mut tut gut Zu der „Mut-tut-gut“-Kolumne „Mission der Hoffnung“, in der Autor Pater Martin Leitgöb CSsR über seine Wahl zum Provinzial der Redemptoristen Wien/München berichtet (➝ SdZ 9/2023).

Die Kolumne, die Pater Martin Leitgöb seit dem 24. April 2020, also seit fast drei Jahren, Woche für Woche für uns schreibt, zeichnent verblüffende Aktualität, faszinierende Vielfalt und tröstlicher Tiefgang aus.

Dr. Martin Leitgöb CSsRVergangene Woche fragte sich der qualitätsverwöhnte Leser verwundert, warum ihm die bereits fünf Wochen zuvor erschienene Kolumne „Mission der Hoffnung“ erneut präsentiert wurde.

Des Rätsels Lösung: Was nicht passieren darf, geschah. Im Eifer des Endredaktionsgefechts fand eine Verwechslung statt. Und aus diesem Grund erscheint auch erst heute Leitgöbs für vergangene Woche geschriebene Ukraine-Kolumne „Für das Leben berufen“. Wir bedauern die Verwechslung und entschuldigen uns bei Autor Martin Leitgöb und unseren Lesern. Die Redaktion

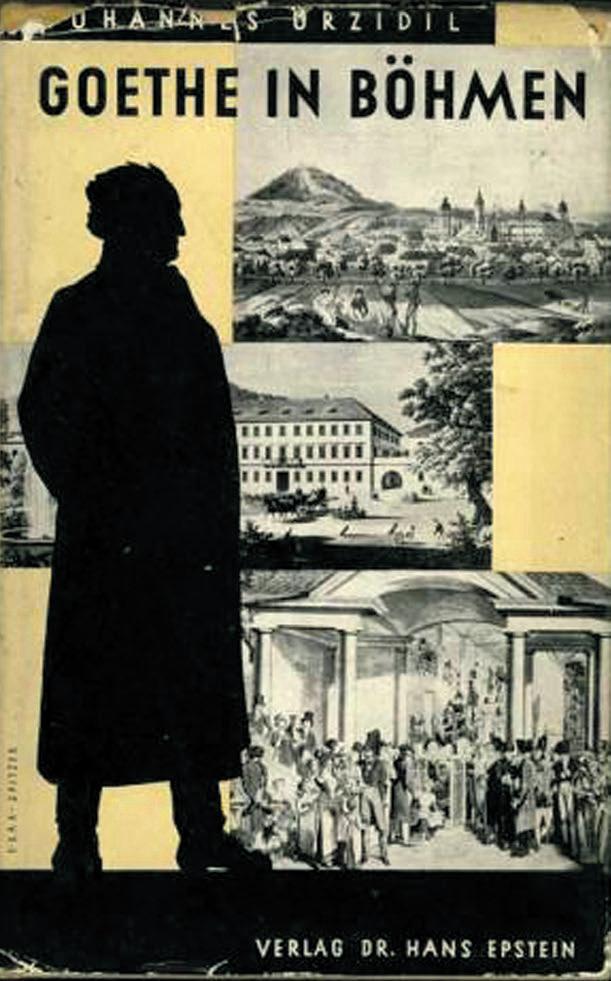

Die Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste lud zur Ringveranstaltung und Buchvorstellung in das Sudetendeutsche Haus in München ein. Den Festvortrag „Goethe in Böhmen“ hielt der Germanist Wynfried Kriegleder. Er erläuterte darin, wie sich der Blick des Prager Dichters Johannes Urzidil auf Johann Wolfgang von Goethe im Laufe von 30 Jahren änderte. Der junge Pianist Julius Zeman umrahmte das Festkolloquium musikalisch.

Johannes Urzidil war ein echter Prager“, begann Kriegleder. „Seine Mutter Elise war eine geborene Metzeles und eine zum Katholizismus konvertierte Jüdin, sein Vater Josef ein deutschnationaler Westböhme.“ Kurz faßte er das Leben des Schriftstellers zusammen: Der 1896 in Prag geborene Johannes Urzidil sei inmitten dieser mitteleuropäischen Metropole aufgewachsen. Noch während der Schulzeit habe er 1913 unter dem Pseudonym „Hans Elmar“ seine ersten Gedichte im „Prager Tagblatt“ veröffentlicht, bald darauf – er habe von klein auf neben Deutsch auch fließend Tschechisch gesprochen – seien Übersetzungen von Gedichten des tschechischen Lyrikers Otokar Březina gefolgt. In dieser Zeit habe er sich auch mit deutschen und tschechischen Literaten angefreundet.

Studium bei August Sauer

Von 1914 bis 1918 studierte Urzidil an der deutschen Karl-Ferdinands-Universität in Prag Germanistik – so auch bei August Sauer – Slawistik und Kunstgeschichte. Im November 1918 wurde Urzidil Übersetzer am Deutschen Generalkonsulat in Prag – 1919 wurde es zur Botschaft erhoben – und war von 1918 bis 1939 journalistischer Korrespondent sowie ab 1923 auch noch für die Prager „Bohemia“ tätig. Der expressionistische Gedichtband „Sturz der Verdammten“, 1919 in der renommierten Reihe „Der jüngste Tag“ des Kurt-Wolff-Verlages in Leipzig erschienen, war sein erstes Buch. 1922 heiratete er die Lyrikerin Gertrude Thieberger (1898–1977), die aus einer jüdischen Gelehrtenfamilie stammte.

1930 kam sein Gedichtband „Die Stimme“ heraus und 1932 die erste Fassung seiner umfangreichen Studie „Goethe in Böhmen“ im Verlag Dr. Hans Epstein, deren zweite, stark überarbeitete und erweiterte Fassung 1962 bei Artemis in Zürich erschien.

Nach Adolf Hitlers Machtübernahme 1933 wurde Urzidil als Nichtarier aus dem di-

zialismus schon in einer prekären Situation gelebt. Damals sei Urzidil noch dem Narrativ gefolgt von „Goethe als dem größten deutschen Dichter, der eine besondere Beziehung zum deutschen Böhmen“ gehabt habe. Goethe habe für ihn quasi eine Personifikation von Böhmen bedeutet. Probleme habe Urzidil wohl nur mit Goethes Unverständnis für moderne Musik wie der von Beethoven und dessen mangelnder Identifikation mit der ,deutschen Sache‘ aufgrund der Begeisterung des Dichterfürsten für Napoleon gehabt. Nach dem Zwischenkonzept „Goethe und die böhmische Welt“ und aufgrund seiner politisch-historischen Erfahrungen, die er habe machen müssen, habe sich Urzidils Goethe-Bild gewandelt: „Er sah ihn jetzt als Europäer, sogar als Weltbürger!“ Nun habe Urzidil Goethe als profunden Musikkenner dargestellt, der auch die epochale Bedeutung Beethovens erkannt und politisch zu einem tiefergehenden Verständnis gefunden habe. Dazu lieferte Kriegleder Zitate aus beiden Versionen. „Urzidil selbst hatte zum ,Hinternationalismus‘ erst im amerikanischen Exil gefunden – und Goethe war ihm dabei eine große Hilfe“, lautete Kriegleders Resümee. „Wir alle danken unserem Festredner für seine Forschungsergebnisse und den großartigen Vortrag“, bedankte sich Günter J. Krejs bei Kriegleder. Der Akademiepräsident hatte eingangs eine große Gästeschar zur ersten Ringveranstaltung 2023 begrüßt. Festredner aus Wien

Den Festredner stellte Veit Neumann, der Sekretar des Geisteswissenschaftlichen Klasse, vor. Wynfrid Kriegleder sei am 12. April 1958 in Obernberg am Inn zur Welt gekommen. 1977 bis 1985 habe er Germanistik in Wien studiert. 1984 sei seine Sponsion zum Magister (Lehramt für höhere Schulen) an der Universität Wien erfolgt. Dort sei er 1985 zum Dr. phil. promoviert worden.

plomatischen Dienst des Deutschen Reiches entlassen, auch seine Korrespondententätigkeit für die deutsche Presse mußte er einstellen. Die folgenden Jahre verbrachten Urzidil und seine Frau zum Teil in Josefsthal bei Glöckelberg im Böhmerwald. Im Juni 1939, drei Monate nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Prag, gelang es Urzidil –der nach den Nürnberger Gesetzen wegen seiner jüdischen Frau nicht als Halbjude, sondern selbst als Jude galt – und sei-

ner Frau, den deutschen Machtbereich zu verlassen. Über Italien kamen sie nach England, wo Urzidil in Kontakt zur tschechoslowakischen Exilregierung unter Edvard Beneš stand. 1941 gelang die Übersiedlung in die USA, wo sie zunächst in beengten materiellen Verhältnissen in New York leben mußten.

Nach dem Krieg arbeitete Urzidil ab 1951 für die ÖsterreichAbteilung des Senders Voice of America. 1955 veröffentlichte er als Buch die 1945 schon in New

York publizierte Erzählung „Der Trauermantel“ über Adalbert Stifter. 1956 erschien der Erzählband „Die verlorene Geliebte“. Johannes Urzidil hatte sich inzwischen als „hinternational“ eingestuft, was sicher auch dem Erlebnis des Exils in den demokratischen USA zu verdanken ist, und eine Art Lebensmaxime wurde. Nach weiteren erfolgreichen Büchern und großen Vortragsreisen starb er 1970 in Rom, wo er auf dem Campo Santo Teutonico begraben wurde.

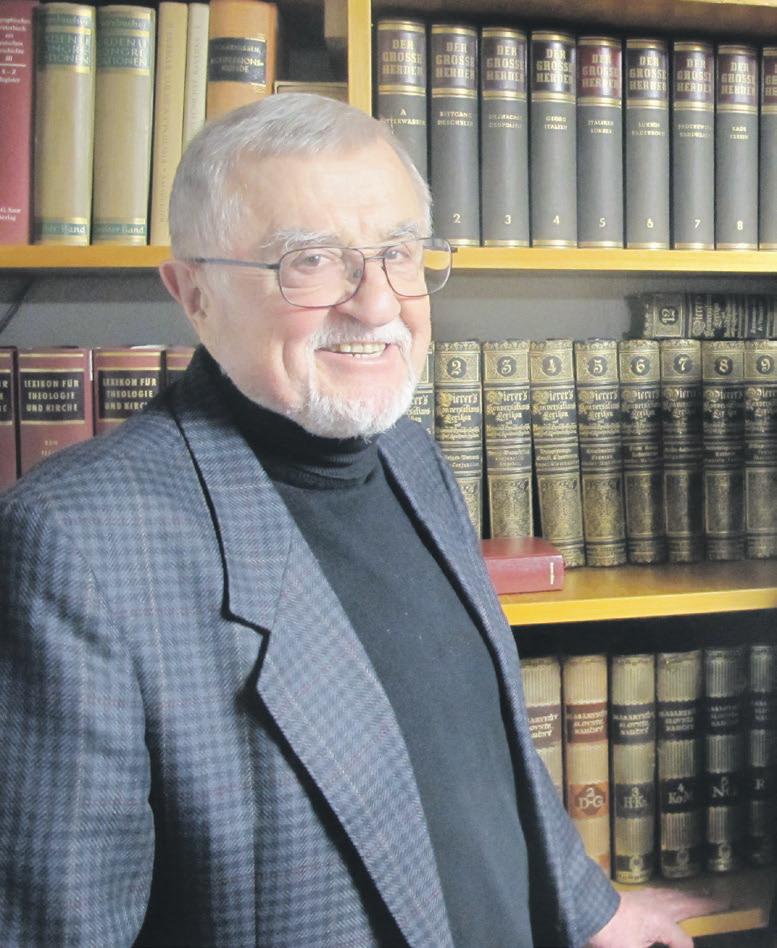

Bei der Ringveranstaltung der Sudetendeutschen Akademie stellten AltPräsident Herbert Zeman und Herbert Schrittesser ihre gemeinsame neue Studie „Wirtschaft und Wissenschaft im alten Österreich – Vom Schwarzen Kameel in Wien zur Deutschen KarlFerdinandsUniversität in Prag“ vor.

� Buchvorstellung

„Nach der Erstfassung des Buches ,Goethe in Böhmen‘ 1932 brachte Urzidil eine im US-amerikanischen Exil verfaßte, wesentlich erweiterte und modifizierte Version dieses Buches heraus“, so Kriegleder. Vor dem Hintergrund der Biographie Urzidils habe er beide Versionen in vieler Hinsicht verglichen, und zwar besonders im Hinblick auf Musik und Politik, wo sich im Lauf der 30 Jahre viel verändert habe.

1932 habe Urzidil während des aufkommenden Nationalso-

Bis 1997 habe er als Universitätsassistent an der Universität Wien gewirkt. 1997 habe er sich dort für Neuere deutsche Literaturwissenschaft habilitiert. Seit 1997 lehre und forsche er als außerordentlicher Professor an der Universität Wien. Mehrere Stipendien und Gastdozenturen im Ausland rundeten seine große internationale Karriere ab. 2014 sei er zum ordentlichen Mitglied der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste in der Geisteswissenschaftlichen Klasse berufen worden.

Susanne Habel

Passend zur Buchvorstellung seines Vater Herbert Zeman spielt Julius Zeman am Flügel Stücke aus der Zeit August Sauers (1855–1926). Großartig klingen bei ihm „Stille Betrachtung an einem Herbstabend“ und „Erinnerung“ von Anton Bruckner (1824–1896) sowie „Poème“ aus der Sammlung „Nálada“ von Zdeněk Fibich (1850–1900). Zum Ausklang präsentiert Julius Zeman ein lebendiges Potpourri nach den „Geschichten aus dem Wienerwald“ von Johann Strauß Sohn (1825–1899).

Die Memoiren Karl Josef Sauers, des Vaters des Literarhistorikers August Sauer, zeichnen ein detailgetreues Bild des Lebens im Wien des 19. Jahrhunderts aus der Perspektive eines Angestellten jener Tage“, so Herbert Zeman. Sauer senior sei aus Böhmen nach Wien gekommen und habe in seinen Erinnerungen zahllose interessante Episoden geschildert. „Und mein Mitherausgeber

Herbert Schrittesser saß sehr lange daran, alles abzuschreiben und mit Erläuterungen zu versehen“, betonte der frühere Präsident der Sudetendeutschen Akademie, der auch einige Passagen aus dem Buch las.

Dem bedeutenden Literarhistoriker August Sauer (1855–1926) gelte der zweite Teil des Buches. „Bei ihm hat Johannes Urzidil an der Deutschen KarlFerdinands-Universität in Prag auch studiert“, stellte er die Beziehung zum großen Festvortrag her. Es ist die biographische und wissenschaftsgeschichtliche Darstellung eines Gelehrten, dessen rastloses Leben im Dienst der Wissenschaft stand, ein Leben im farbenvollen Untergang einer zu Ende gehenden Zeit.

Herbert Schrittesser/ Herbert Zeman: „Wirtschaft und Wissenschaft im alten Österreich. Vom Schwarzen Kameel in Wien zur Deutschen Karl-Ferdinands-Universität in Prag“. Lit-Verlag, Wien 2022; 484 Seiten, 59,90 Euro. (ISBN 9783-643-51124-9)

� Ringveranstaltung der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und KünsteAkademie-Präsident Professor Dr. Günter J. Krejs, Pianist Julius Zeman, der Festredner Professor Dr. Wynfried Kriegleder, Alt-Akademiepräsident Professor Dr. Herbert Zeman, Dr. Herbert Schrittesser und Professor Dr. Veit Neumann. Bilder: Susanne Habel Präsident Dr. Günter J. Krejs bedankt sich bei Professor Dr. Wynfried Kriegleder für den Vortrag, in dem der Germanist die beiden Versionen von Johannes Urzidils Buch „Goethe in Böhmen“ vergleicht. Rechts die Titelseiten der Ausgaben von 1932 und 1962. Bilder (4): Susanne Habel Dr. Herbert Schrittesser und Professor Dr. Herbert Zeman stellen das neue Buch vor.

❯ Vor 70 Jahren entstanden die Leitsätze von Blaubeuren

Heuer ist es 70 Jahre her, daß sich 1953 im schwäbischen Blaubeuren sudetendeutsche, schlesische und südostdeutsche Erzieher, Volksbildner, Priester und Sozialarbeiter zu einer Arbeitstagung trafen, die sich mit der Frage beschäftigte, wie das Kulturgut und volkhafte Erbe der Vertriebenen in Deutschland als Kraft der Überwindung der gei-

Die damals von den Teilnehmern erarbeiteten Leitgedanken waren für die katholische Vertriebenenarbeit wegweisend. Als Pater Paulus Sladek zehn Jahre später seine Grundsätze über die „Kulturaufgabe der Vertriebenen“ schrieb, fügte er dem Sonderdruck von „Christ unterwegs“ diese Blaubeurener Leitsätze an. Schon damals sahen die Verantwortlichen die Arbeit an einem gesamtdeutschen Geschichtsbild als wesentlich an, das Ost- und Ostmitteleuropa einbezog und das von einer eu-

stigen Entwurzelung fruchtbar gemacht werden könne. Dazu eingeladen hatte damals die katholische Arbeitsstelle für Heimatvertriebene (Süd) in München in Zusammenarbeit mit der Ackermann-Gemeinde, der Eichendorffgilde und dem Arbeitskreis südostdeutscher Katholiken, dem Sankt-Gerhards-Werk. Rudolf Grulich berichtet.

ropäischen Gesinnung und Verpflichtung getragen sein sollte.

Später wurde bei der Diskussion über das Zentrum gegen Vertreibung und seinen Standort viel zu wenig beachtet, daß es gerade auch die Vertriebenen waren, die zum Beispiel in ihrer Charta vom 5. August 1950 bereits den Europagedanken hervorgehoben hatten. Nüchtern stellte man 1953 aber auch fest, daß die Vertreibung aus der Heimat den Überlieferungsbestand der vertriebenen Volksgruppen ernsthaft gefährdet habe, daß sich aber am besten alle jene Kultur- und Traditionswerte behauptet hätten, die im christlich-religiösen Glaubensbereich verankert gewesen seien: „Nur jenes ostdeutsche Brauchtum, das wieder seßhaft und sichtbar wird, dürfte die Zeitwende überdauern.“

Die Verantwortlichen von 1953 sahen, daß durch die Erschütterung der Kriegs- und Nachkriegszeit den Vertriebenen auch neue Formen des Kulturgutes zuwuchsen, die in ihren besten Bin-

dungen ebenso zu pflegen seien wie die alten Traditionen: „Es wäre eine Illusion, würden wir uns der Hoffnung hingeben, daß das ostdeutsche Volksgut in seiner Gesamtheit zu erhalten ist.“ In jeweils fünf Leitsätzen wird dann von der Aufgabe gesprochen, das religiöse Brauchtum zu erhalten und die Pflege des Familienbewußtseins zu intensivieren. Sieben Jahrzehnte danach ist darüber eine ehrliche Bestandsaufnahme angebracht. Die Entchristlichung und Säkularisierung der letzten Jahrzehnte machte auch vor den katholischen Vertriebenen nicht halt. Wenn Papst Johannes Paul II. bei seinem ersten Besuch in der damaligen Tschechoslowakei 1990 im mährischen Velehrad eine Neu-Evangelisierung Europas forderte, so gilt das auch für die 1999 von der Deutschen Bischofskonferenz neu organisierte, aber inzwischen zur Abwicklung frei gegebene Vertriebenenseelsorge. Auf den Dokumenten der Europäischen Bischofssynode vom Jahr 1991 wie „Zeugen Christi sein, der uns befreit hat“ oder auf dem Millenniumsschreiben des Papstes hätte auch die aktive Vertriebenenpastoral des 3. Jahrtausends fußen müssen.

1953 wurde festgestellt: „Religiöses Brauchtum ist Ausdruck der tiefsten metaphysischen Verankerung und der religiösen Anlagen eines Volkes. Sein Untergang bedeutet einen ernstlichen Substanzverlust jedes Volkstums. Seine Pflege muß daher wesentliches Anliegen landsmannschaftlicher Arbeit sein.“

Ferner wird betont, daß die Kirche an der Erhaltung und Pflege des Brauchtums unseres Volkes den größten Anteil habe. Deshalb sei es: „Aufgabe aller verantwortlichen Stellen wie vor allem der landsmannschaftlichen Gruppen, der kulturellen Vereinigungen, der Schulen und der Kirche, das religiöse Brauchtum vor der Säkularisierung und der Verkitschung zu bewahren, an seiner lebendigen Weiterentwicklung mitzuarbeiten und die auf dieses Ziel gerichteten Bemühungen sowie die Neu-

ansätze echten Brauchtums zu unterstützen.“

Unterschieden wird dabei die Aufgabe der rein wissenschaftlichen Volkskunde, die ein möglichst vollständiges Bild zu entwerfen hat, und die strenge Sichtung der praktischen Brauchtumspflege: „Das Überholte, das den heutigen Anschauungen nicht mehr entspricht, ist auszuschalten und das Lebendige und Lebenswerte zu entwickeln und zu verbreiten.“

Gleiches gilt von den Aussagen der Leitsätze über die Pflege des Familienbewußtseins. Abschließend heißt es: „Mit Befriedigung wurde zur Kenntnis genommen, daß die Schulbücher des Bayerischen Schulbuchverlages das ostdeutsche Kulturerbe bereits teilweise berücksichtigen. Der Verlust der alten Heimatgebiete und die Vertreibung der ostdeutschen Volksgruppen erfordern es, daß die Leistung der Ostdeutschen in Geschichte und Kultur zum lebendigen Besitztum des ganzen Volkes gemacht wird. Darum muß sie in Schulbüchern und Unterricht einen entsprechenden Raum finden.“ Wie sieht es damit heute aus? Halloween-Spektakel haben längst die alten Allerseelenbräuche abgelöst. Wenn die türkischen Gastarbeiter das Ende des Ramadan feiern, wird dies in deutschen Fernsehanstalten mehr zur Kenntnis gebracht als die christliche Fastenzeit und Ostern. Andererseits läßt eine gewissenlose Reklame und Geldmacherei bereits im Totenmonat November Nikoläuse und Christstollen lange vor Advent und Weihnachten in die Verkaufsauslagen bringen, und schon am Aschermittwoch liegen Osterhasen in den Verkaufsregalen. Wird es uns gelingen, das noch Lebendige und Lebenswerte ostdeutscher Kultur weiter zu entwickeln und zu verbreiten?

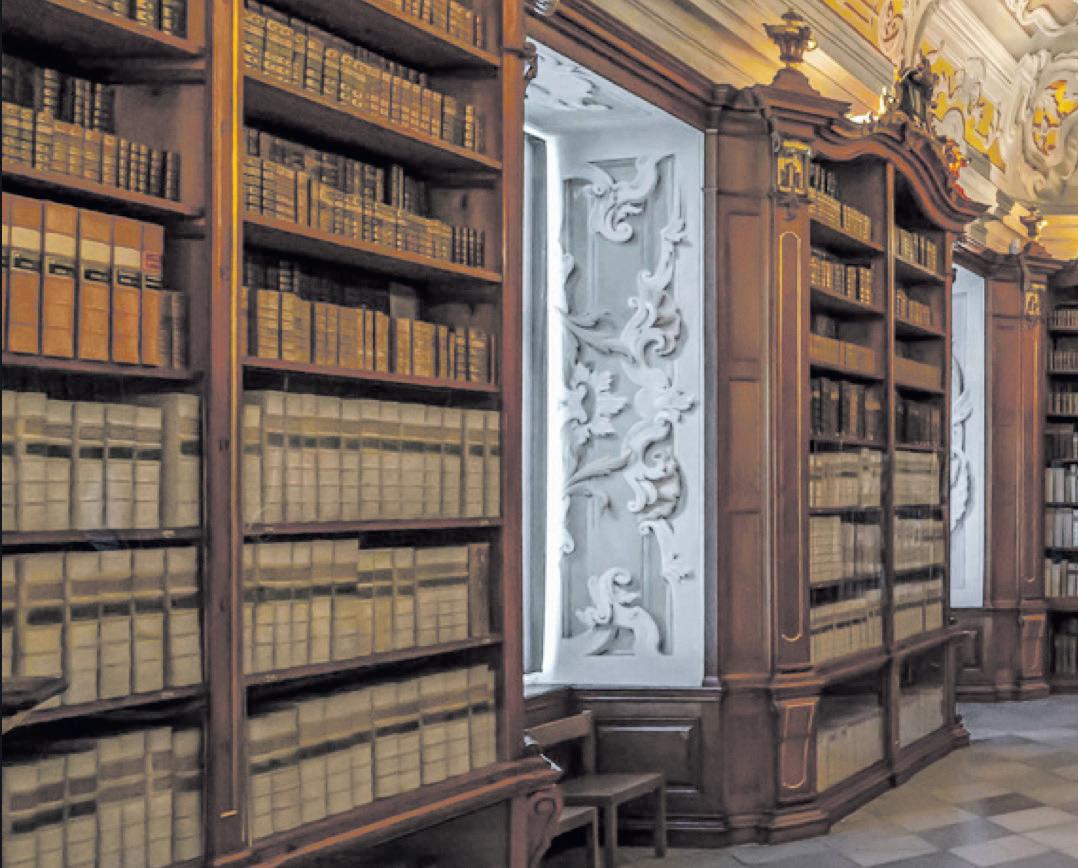

In der Bibliothek des Augustiner-Chorherren-Stifts im niederösterreichischen Herzogenburg suchte eine Mutter für ihre Tochter Rat, ob das über mehrere Ecken von einer englischen Gräfin in Wien geschenkte Kaffeeservice Kunst oder doch nur Krempel sei. Die Tochter hatte bereits im Wiener Auktionshaus Dorotheum nachgefragt. Weder das Auktionshaus noch ein Altwarenhändler konnten etwas mit ihrem Porzellanservice anfangen. Die Expertise der Anfang Februar ausgestrahlten BR-Sendung „Kunst und Krempel“ war nun die letzte Instanz für die Entscheidung der Tochter, ob man das eigenwillig geformte farbenfrohe Porzellan aufheben oder wegtun sollte.

Die Experten rieten zum Aufheben und taxierten einen Wert von 300 bis 500 Euro mit der Tendenz einer höheren Einschätzung, wenn man den Hintergrund dieses besonderen Einzelstücks herausfinden könne. Doch wie kamen sie zu diesem Urteil? Der Porzellanexperte von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Potsdam, Samuel Wittwer, erkannte in dem Kaffeeservice für sechs Personen, dem nur der Kannendeckel fehlt, ein klassisches Porzellangedeck, bei dem die ausschließlich von Hand ausgeführte Malerei mit ihren leuchtenden Farben auffalle. Auch das Porzellan habe teilweise eine leicht gelbe Färbung, und die Vergoldung besteche mit Besonderheiten. Die am Boden des Porzellans eingepreßten Buchstaben T und K verrieten die Marke.

Das veranlaßte Anke Wendl, Auktionatorin aus Rudolstadt, das Service in Böhmen zu verorten. „TK“ stehe für „Thun Klösterle“. Das Geschlecht der Thuns und Hohensteins existiere seit

dem 13. Jahrhundert. Nach dem Dreißigjährigen Krieg hätten die Thuns das Schloß in Klösterle an der Eger zwischen Erz- und Duppauer Gebirge bezogen. Die Manufaktur sei natürlich jüngeren Datums. Kurz vor 1800 sei

mit Thüringer Fachleuten diese Porzellanmanufaktur gegründet worden, 1820 hätten die Thuns die Manufaktur übernommen und sie zu großer Bedeutung geführt. Sie hätten auch für das Kaiserhaus gearbeitet. Die eingepreßte Marke sei bis 1913 verwendet worden. Also müsse das Service vorher entstanden sein.

Die unpraktische Henkelform und das Dekor legten eine Spur, in welchem Zusammenhang dieses einmalige Service hergestellt worden sein könne, sagte Wittwer. Es erinnere ihn an ungarische oder tschechische Volkskunst. Und man denke an die Milleniumsausstellung von Budapest 1896 oder die Allgemeine Landesausstellung in Prag 1891, wo ur-ungarische oder ur-tschechische Formen gesucht und propagiert worden seien.

So erinnerten die zum Anfassen ungeeigneten Henkel an Hirtengefäße aus Holz, aus denen man Milch getrunken habe und die damals ein Verkaufsschlager gewesen seien. Auch das Dekor

sei aufwendig gemalt und spiegle einen tschechischen Nationalstil. Deshalb könne man das Service in die Zeit der Ausstellung um 1891 datieren, wenn es nicht sogar eigens für diese Ausstellung gemacht worden sei. Anke Wendl fügte an, daß sie diese Henkelform noch nie bei anderen Servicen gesehen habe. Aber ThunKlösterle habe immer für besondere Spezialitäten wie rosa Porzellan gestanden und besteche mit hoher Qualität. Alles sei von Hand gemalt und nicht vorgedruckt. Was die Experten in der Kürze der Zeit nicht ansprechen konnten, kann aber im Blick auf dieses besondere Porzellanservice ergänzt werden. Noch heute kann man im Schloßmuseum in Klösterle eine Porzellanausstellung bewundern, die auf die zweitälteste Porzellanmanufaktur in Böhmen verweist. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, daß die Thunsche Porzellanmanufaktur durchaus zur Allgemeinen Landesausstellung in Prag 1891 etwas beisteuerte. Sie war zwar eine Leistungsschau der tschechischen Industrie unter Boykott der meisten deutschen Industriellen, erhielt aber auch viel Beachtung in der deutschen Öffentlichkeit der Zeit. Denn unter den Mitgliedern des General-Komitees der Organisation dieser Industrieschau war auch der spätere Ministerpräsident Österreichs und langjährige Statthalter in Prag, Graf Franz Thun, zwar aus der Tetschener Linie, aber immer bemüht einen tschechisch-deutschen Ausgleich in Böhmen zu erreichen.

Jedenfalls antwortete die Mutter der Besitzerin des seltenen Porzellanservices nach der Expertenberatung bei Kunst und Krempel auf die Frage, was sie denn nun ihrer Tochter raten werde: „Sie soll das Service behalten, weil es doch etwas Besonderes ist.“ Ulrich Miksch

� SL-Ortsgruppe Passau/Niederbayern

Am 4. März gedachte die niederbayerische SL-Ortsgruppe Passau der Toten des 4. März 1919 und des Selbstbestimmungsrechts der Völker im Passauer Gasthof Aschenberger. Gedenkrednerin war Christa Naaß, Präsidentin der Sudetendeutschen Bundesversammlung, Generalsekretärin des Sudetendeutschen Rates und Ko-Vorsitzende der Seliger-Gemeinde, deren Eltern aus Tachau im Egerland stammen.

Peter Pontz, Obmann der SLKreisgruppe Passau, begrüßte die Gäste und hieß Christa Naaß willkommen. Um die Landsleute auf das Gedenken einzustimmen, las er einen Bericht über die Geschehnisse am 4. März 1919 aus der „Deutschen Leipaer Zeitung“ vom 8. März 1919 vor. Gregor Berg-Bach, Jonathan Groß und Peter Slowioczek begleiteten das Gedenken mit Stücken aus Wolfgang Amadeus Mozarts Trio für Oboe, Klarinette und Fagott Nr. 2 in B-Dur. Naaß gratulierte zunächst Ortsobfrau Helga Heller, der Grande Dame der SL Passau, nachträglich zur Silbernen Verdienstmedaille der Landesgruppe Bayern. Heller war vor 95 Jahren in Böhmisch Leipa zur Welt gekommen. Diese März-Gedenk-Feier sei, so Naaß, angesichts des am 24. Februar 2022 von Wladimir Putin begonnenen Krieges gegen die Ukraine wichtig – auch als mahnende Erinnerung. Immer wenn nationalistisches Denken die Oberhand bekomme, wenn Minderheiten ausgegrenzt würden, werde das Selbstbestimmungsrecht der Völker mißachtet, komme es zu Menschenrechtsverletzungen, zu Vertreibungen, zu Krieg. Gestern wie heute erlebten wir aber auch, wie Minderheiten instrumentalisiert würden, um Gebietsforderungen stellen zu können. Aus ihrer Erfahrung heraus kämpften die Sudetendeutschen für die Rechte von Minderheiten und Volksgruppen weltweit.