AUS UNSEREM PRAGER BÜRO

Der Botschafter des Königreichs Norwegen, Victor Conrad Rønneberg, hat das Prager Sudetendeutsche Büro besucht, um sich bei SL-Büroleiter Peter Barton über das (sudeten) deutsch-tschechische Verständigungsverhältnis der letzten Jahre zu informieren.

Barton konnte ihm anhand zahlreicher Beispiele darlegen, daß dieser Prozeß in den vergangenen Jahren eine ausgesprochen positive Entwicklung genommen hat.

Im Sudetendeutschen Büro waren bereits einige norwegische Botschafter zu Gast. Und die

freundschaftlichen Beziehungen mit mehreren in der Tschechischen Republik akkreditierten Diplomaten bestätigen diese Tendenz, so auch der Besuch Rønnebergs. Der neue Botschafter konnte sein Amt nach dem Besuch bei Staatspräsident Miloš Zeman am 21. September vorigen Jahres o ziell antreten.

Barton freute sich, daß die sudetendeutsche Problematik nicht nur bei Vertretern direkt betro ener Staaten Interesse ndet. Norwegen ist zudem ein Land, dem die Menschenrechte in den einzelnen Staaten der Welt ein ausgesprochen großes Anliegen sind.

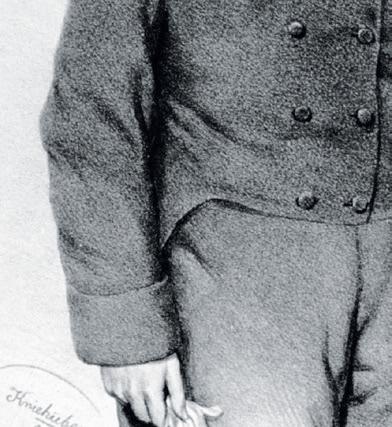

❯ Nach der Vertreibung wirkte der Sudetendeutsche über drei Jahrzehnte als Schulleiter am Berufsbildungszentrum

Münnerstadt ehrt Otto Nickl

Fiala verweigert Amnestie für Mynář

Miloš Zeman hat kurz vor dem Ausscheiden aus dem Präsidentenamt Premierminister Petr Fiala um dessen Unterschrift für eine Generalamnestie seiner Mitarbeiter gebeten, hat die Tageszeitung Deník N berichtet. In einem Punkt habe es sich um einen möglichen Subventionsbetrug des bisherigen Leiters der Präsidialkanzlei, Vratislav Mynář, gehandelt. Fiala habe seine Unterschrift verweigert, heißt es in dem Medienbericht. Der Premierminister selbst kommentierte diese Informationen nicht. Gegen Mynář laufen seit Frühjahr 2021 Ermittlungen wegen des Verdachts auf Veruntreuung von EU-Subventionen. Dabei geht es um sechs Millionen Euro für den Bau einer Pension im ostmährischen Bezirk Ungarisch Hradisch, die Mynářs Firma Clever Management erhalten hatte.

Ukraine-Flüchtlinge bleiben länger

mit Einwohnern des post-sowjetischen Rußland geführt hat.

Ano

kämpft gegen Rentengesetz

Vertreter der Oppositionspartei Ano haben am Mittwoch bei einem Treffen mit Staatspräsident Petr Pavel gegen den Regierungsentwurf zu einer verringerten Rentenanpassung protestiert und das vom Unterhaus bereits gebilligte Gesetz für verfassungswidrig erklärt. Der stellvertretende Ano-Vorsitzende, Karel Havlíček, sagte, Tschechien drohe eine Blamage, falls Pavel das Gesetz unterschreibe und das Verfassungsgericht es dann später einkassiere.

Trauer um Musiker

Marek Kopelent

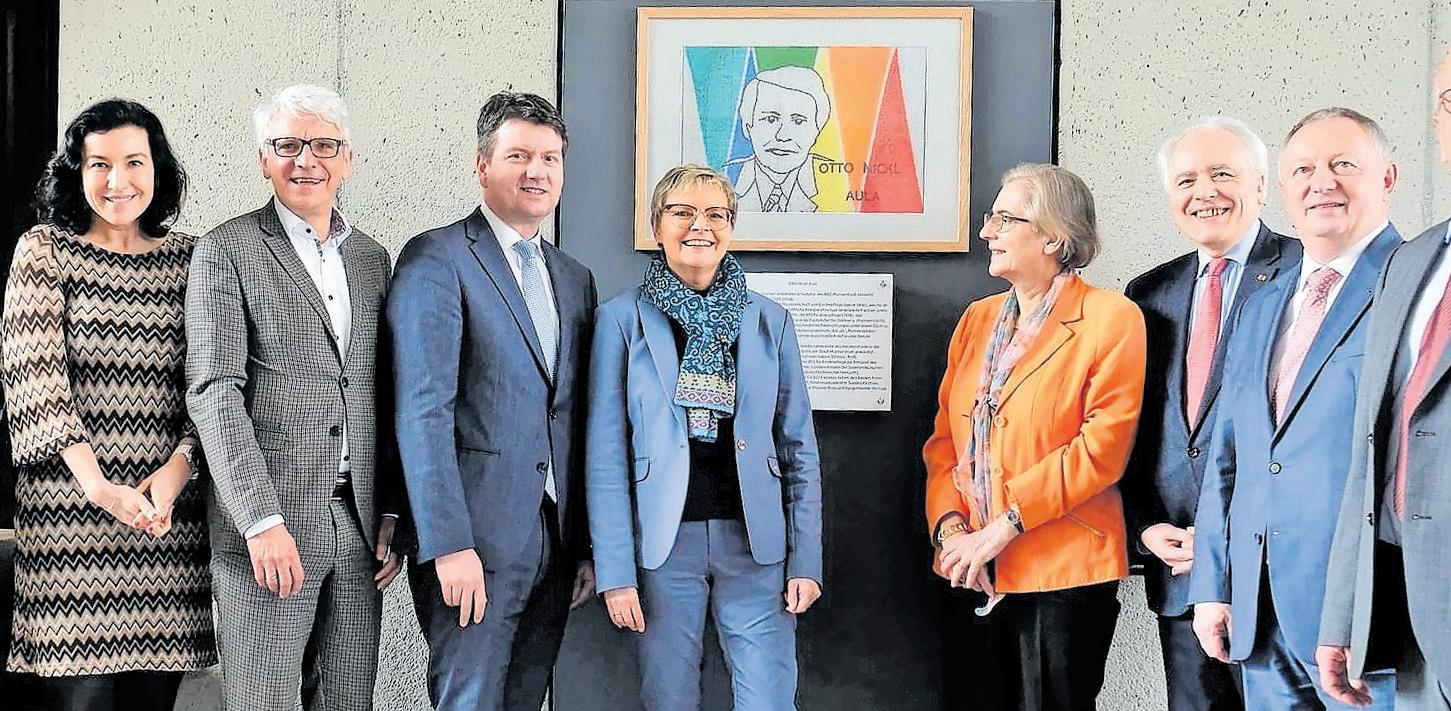

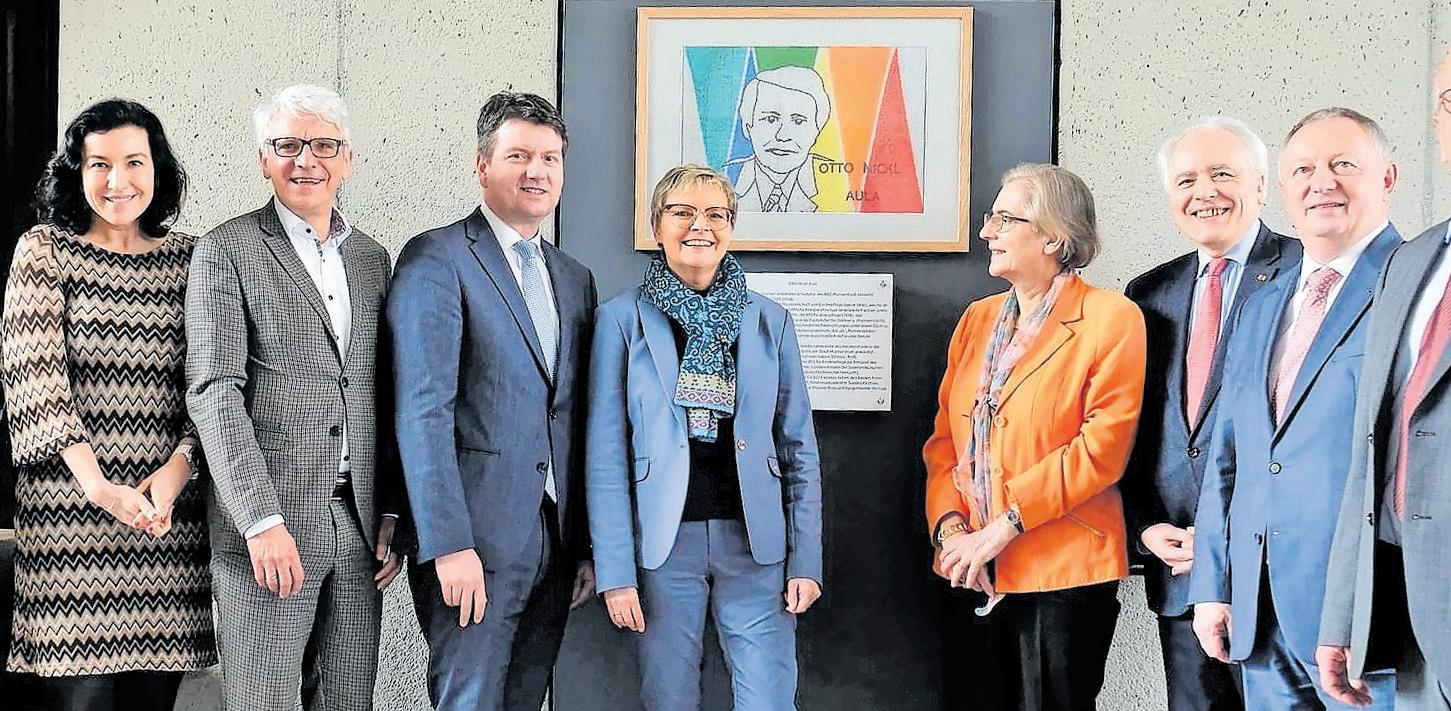

Erinnerten an Otto Nickl und 70 Jahre Berufsbildungszentrum (von links): MdB Dorothee Bär, stellvertretender SL-Bundesvorsitzender Klaus Homann, Innenstaatssekretär Sandro Kirchner, Sabine Dittmar, Staatssekretärin beim Bundesgesundheitsminister, Otto Nickls Tochter Margret Wol mit Ehemann Pierre Wol , Landrat Thomas Bold und Schulleiter Georg Grißler. Rechts: Otto Nickl (rechts) bei der Schlüsselübergabe. Fotos: BBZ

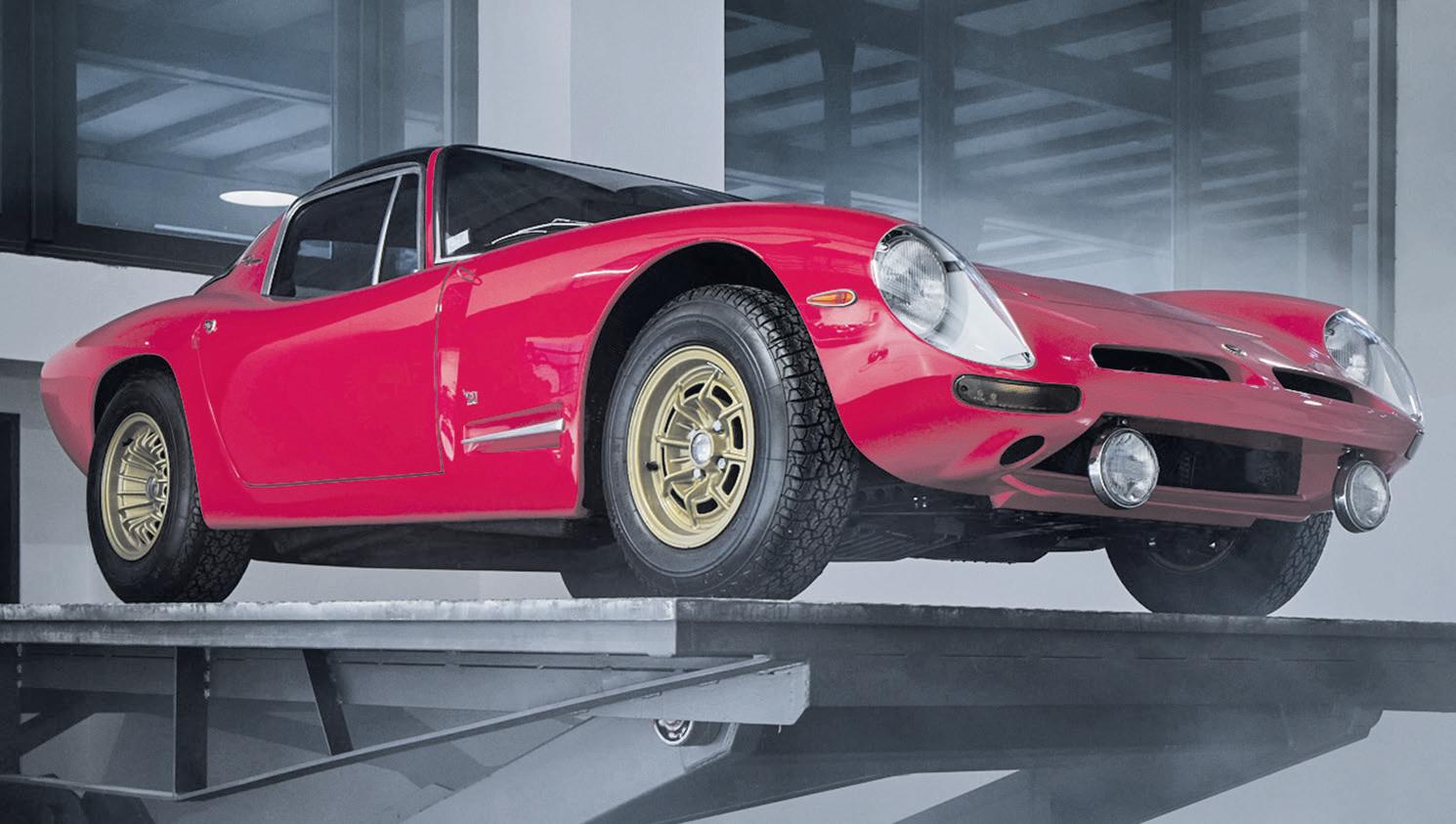

Die Lebensgeschichte von Otto Nickl stehe „exemplarisch für die Opfer der Entrechtung und Vertreibung“, dennoch habe er „wie viele sudetendeutsche Heimatvertriebene angepackt und zum Wohl seiner neuen Heimat gewirkt“, hat Klaus Hoffmann, stellvertretender Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Leben und Werk des langjährigen Leiters des Berufsbildungszentrums Münnerstadt im Landkreis Bad Kissingen gewürdigt. Beim Festakt am Sonntag zum 70-jährigen Bestehen der Bildungsinstitution wurde die Aula nach dem Sudetendeutschen benannt.

Otto Nickl wurde in 1921 in Klein Hermigsdorf geboren, einem Dorf in der deutschen Sprachinsel Schönhengstgau. Die Eltern führten dort einen Hof, der seit 1761 im Familienbesitz war, und Otto Nickl machte zunächst eine landwirtschaftliche Ausbildung. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, mußte

auch Nickl an die Front. Nach der Kriegsgefangenschaft in Schwerin verschlug es den Mitzwanziger nach Bayern. Zunächst arbeitete Nickl als Gutsverwalter in einem landwirtschaftlichen Großbetrieb in Niederbayern und absolvierte anschließend an der Höheren Landbauschule in Michelstadt eine Ingenieurausbildung. Seinen pädagogischen Neigungen folgend ließ er sich am Berufspädagogischen Institut in München zum landwirtschaftlichen Berufsschullehrer ausbilden. Im Jahre 1951 nach der Einstellungsprüfung trat er seinen Dienst im Landkreis Bad Kissingen an. Bereits 1954 wurde ihm die Schulleitung der landwirtschaftlichen Berufsschulen im Landkreis Bad Kissingen übertragen. Seine weitere Karriere wurde 1961 durch die Ernennung zum Berufsschuldirektor und schließlich 1981 zum Oberstudiendirektor gekrönt. 1984 trat er in den Ruhestand. 2004 verstarb

Otto Nickl. Persönliche Erinnerungen hat

Sabine Dittmar, die am BBZ zur Kinderkrankenpflegerin ausgebildet wurde, später Medizin studierte und den Facharzt für Allgemeinmedizin absolvierte und jetzt Staatssekretärin beim Bundesgesundheitsminister ist. Die SPD-Politikerin nach der Veranstaltung: „Es war eine große Ehre für mich, daß ich beim Doppeljubiläum des BBZ in Münnerstadt als Taufpatin für die Otto-NicklAula fungieren und an den Schulgründer und langjährigen Schulleiter erinnern durfte, den ich als Schülerin auch noch selbst erlebt habe und der einst auch meine Mutter unterrichtet hatte. Otto Nickl ist nicht nur Gründer, er hat seine Schule auch geprägt. Seine Idee von Wertschätzung

und einem Miteinander ist auch heute, nach 70 Jahren, noch immer fester Bestandteil der Schulphilosophie und auch einer der Gründe, warum ich auch mehr als 40 Jahre nach meiner Ausbildung zur Kinderpflegerin immer wieder gerne ins BBZ zurückkehre.“

In seiner Würdigung auf Otto Nickl hatte Klaus Hoffmann auch aus dessen Erinnerungen an die Vertreibung zitiert: „Heimat zu verlieren, all das Geschaffene, die Menschen, ein unerhört brutales Geschehen. Schmerzlich alles zurückzulassen, das Lebenswerk, das eigene und das der Vorfahren. Eine Wunde, die nicht heilen konnte.“

Torsten Fricke

❯ Der aufrechte Journalist wurde vor 90 Jahren ins Polizeipräsidium verschleppt und später im KZ Dachau ermordet

Gedenken an Nazi-Opfer Fritz Gerlich

Vor 90 Jahren, am 9. März 1933, hat Adolf Hitler Bayern gleichgeschaltet, den späteren Massenmörder Heinrich Himmler zum Münchner Polizeipräsidenten befördert und die SA eingesetzt, um Nazi-Gegner mundtot zu machen.

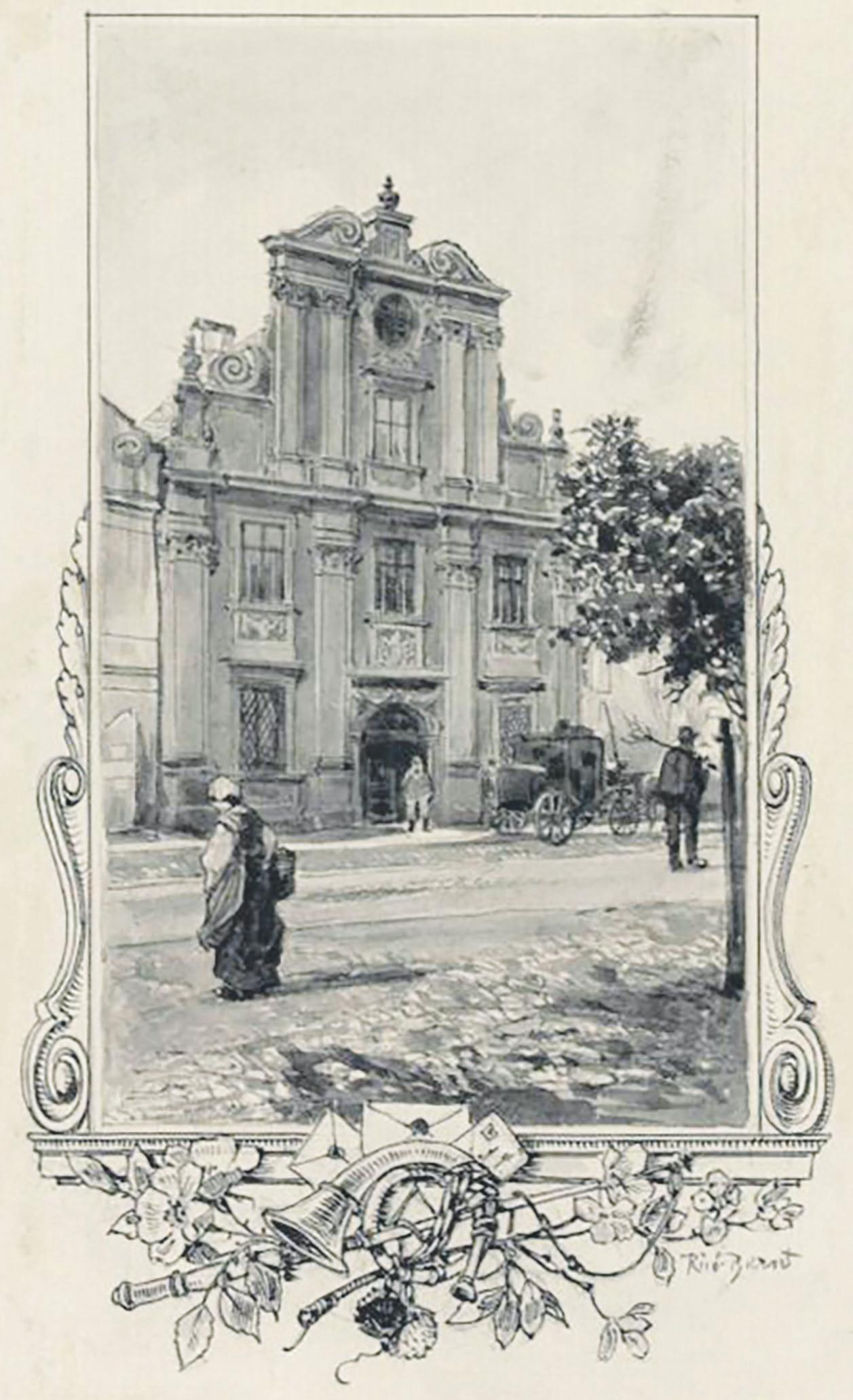

Eines der ersten Opfer war Fritz Gerlich, Chefredakteur der Wochenzeitschrift Der Gerade Weg und einer der bekanntesten Journalisten in Deutschland. Der vehemente Kämpfer gegen den Nationalsozialismus wurde zusammengeschlagen und im Polizeipräsidium in der Ettstraße inhaftiert, bis er 16 Monate später

Insgesamt 271 000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine haben bislang eine Verlängerung ihres Schutzaufenthalts in Tschechien beantragt, hat Innenminister Vít Rakušan (Stan) gesagt und erklärt, die Ukrainer könnten vorerst bis Ende März kommenden Jahres bleiben. Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine hat Tschechien knapp eine halbe Million Visa an Geflüchtete ausgestellt. Wie viele dieser Ukrainer sich noch hierzulande aufhalten, ist nicht bekannt. Schätzungen sprechen von rund 300 000 Menschen.

Dejvice-Theater ausgezeichnet

Zum Theater des Jahres 2022 in Tschechien ist das Prager Dejvice-Theater gekürt worden. Als Inszenierung des Jahres wurde „Konec rudého člověka“ (Das Ende des roten Menschen) von Daniel Majling ausgezeichnet. Dies wurde im Prager Divadlo v Dlouhé (Theater in der Langen Straße) von einem slowakischen Ensemble aufgeführt. Es basiert auf einem Buch der Nobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch, die dafür zahlreiche Gespräche

Im Alter von 90 Jahren ist am Sonntag der Komponist, Pianist, Publizist und Pädagoge Marek Kopelent gestorben. Kopelent war eine der wichtigsten Akteure der tschechischen experimentellen Musikszene der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ein Pionier der sogenannten Neuen Musik. Zu seinem Werk gehören mehrere Oratorien sowie vokale und instrumentale Kammerstücke. Er war zudem Mitbegründer und Vorsitzender von Ateliér 90, einem Zusammenschluß von Komponisten, Interpreten und Musikwissenschaftlern. Seit 1991 lehrte er als Professor für Komposition an der Prager Musikakademie.

Proteste gegen Fiala-Regierung

Unter dem Motto „Česko proti bídě“ (Tschechien gegen das Elend) haben am Samstag mehrere Tausend Teilnehmer auf dem Wenzelsplatz in Prag gegen die Regierung von Premierminister Petr Fiala demonstriert. Sprechchöre und Transparente forderten den Rücktritt der Regierung von Petr Fiala, ein Ende des Krieges in der Ukraine und die Auflösung der Nato. Aufgerufen zur Demonstration hatte die Rechtsaußen-Partei „Právo Respekt Odbornost“ (Recht, Respekt, Expertentum/PRO), die im vergangenen Jahr gegründet worden ist.

Sudetendeutsche Zeitung

ISSN 0491-4546

Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.

Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;

Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.

ins KZ Dachau verschleppt und dort ermordert wurde.

Zur Erinnerung an Fritz Gerlich veranstaltete die PaneuropaUnion Deutschland vor dem Polizeipräsidium einen Gedenkakt. Bereits im Vorfeld war eine Paneuropa-Delegation mit Präsident Bernd Posselt an der Spitze in Gerlichs Geburtsstadt Stettin gereist, um an seinen 140. Geburtstag im Februar zu erinnern. Posselt nannte es als Ziel, Gerlich auch in Polen bekannter zu machen: „Damit wird er lange nach seinem gewaltsamen Tod eine wichtige Rolle bei der deutschpolnischen Verständigung und Versöhnung spielen.“

Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag. © 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.

Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

AKTUELL · MEINUNG Sudetendeutsche Zeitung Folge 11 | 17.03.2023 2

SPITZEN

PRAGER

Legten Blumen vor dem Münchner Polizeipräsidium nieder, wo Fritz Gerlich bis zu seiner Ermordung in Dachau inhaftiert war (von links): Prinz Erich von Lobkowicz, Dr. Johannes Modesto, Prinzessin Ludmilla von Lobkowicz, Grä n Stephanie von Waldburg-Zeil, Volksgruppensprecher Bernd Posselt, MdL Ludwig Spaenle, Freifrau Walburga von Lerchenfeld, Anastasia Dick, Michael Dibowski und Sadija Klepo. Foto: Johannes Kijas

Direkt nach der Vereidigung als neues Staatsoberhaupt der Tschechischen Republik hat Petr Pavel auf der Prager Burg seine Antrittsrede gehalten, die die Sudetendeutsche Zeitung im Wortlaut dokumentiert.

Sehr geehrte Vertreter der Verfassung, liebe Vorgänger im Präsidentenamt, liebe Gäste, liebe Bürgerinnen und Bürger.

Es ist sechs Monate her, daß ich Sie an der Písecká brána (Anm. d. Red.: Pisek-Tor) um Ihr Vertrauen bei den bevorstehenden Wahlen gebeten habe. Ich habe meine Kandidatur für das Amt des Präsidenten dank des Vertrauens und der Unterstützung all derer, die mich umgeben, begonnen. Zu Beginn bestand unser Team nur aus einer kleinen Gruppe. Nach und nach vergrößerte sich unser Team mit einer wachsenden Zahl von Unterstützern in allen Regionen der Tschechischen Republik sowie im Ausland, bis ich im Januar dieses Jahres vor vollen böhmischen und mährischen Plätzen stand.

Sie sind in die Wahllokale gegangen, um dem Chaos die Stirn zu bieten und den Willen zu zeigen, gemeinsam einen Weg zu Lösungen zu finden. Sie waren es, die es uns ermöglicht haben, zur Rückkehr einer wertebasierten Politik beizutragen.

Die Wahrheit hat wieder gesiegt, dank Ihnen!

Nach den Wahlen ist die Arbeit des Wahlteams beendet. Auf das neue Team wartet jedoch eine kompliziertere und langwierigere Aufgabe. Und dieses Team sind wir alle.

Es besteht aus den Menschen, die mir ihre Stimme gegeben haben, aber auch aus denen, die nicht für mich gestimmt haben oder gar nicht zur Wahl gegangen sind. Gemeinsam stehen wir vor denselben Problemen, und wir können sie nur gemeinsam erfolgreich angehen.

Ich habe versprochen, Würde, Respekt, Anstand und andere Werte in das Amt zurückzuholen, die in den letzten Jahren an Bedeutung verloren haben. Es ist, als hätten wir darauf verzichtet, weil der Hauptaspekt für die Beurteilung des Wertes unserer Taten und Persönlichkeiten der Erfolg geworden ist, unabhängig davon, welcher Preis dafür gezahlt wurde und auf wessen Kosten er erreicht wurde. Leider haben auch die höchsten Staatsvertreter oft darauf Wert gelegt.

So haben Populisten, die ihren eigenen Erfolg und Einfluß auf Lügen, Manipulation und den Mißbrauch von Angst gründen, ihre Chance bekommen. Mein Team und ich haben dieses Spiel nie gespielt. Ich freue mich, daß die rekordverdächtige Wahlbeteiligung bewiesen hat, daß auch Ihnen Wahrheit und Anstand wichtiger sind als böswillige Angriffe und Realitätsverzerrung.

Wenn Politiker ihr Amt antreten, sprechen sie oft von einer hunderttägigen Schutzfrist, um gelegentlicher Kritik für einen lauwarmen Start zu entgehen. Das liegt nicht in meiner Natur. Viel lieber möchte ich für einen zu aktiven Start kritisiert werden.

Deshalb werde ich in Kürze einen Plan mit den konkreten Zielen für meine ersten 100 Tage im Amt veröffentlichen. Sie können mich dann anhand meiner Ergebnisse und nicht nur anhand von Worten beurteilen.

Genauso stark wie mein Mandat, in direkter Wahl gewählt worden zu sein, sind die Schwere Ihrer Erwartungen und die Verantwortung für deren Erfüllung.

Die Rolle des Präsidenten ist genau an dem Punkt am schwierigsten, an dem der Umfang seiner Befugnisse an seine Grenzen stößt. Es ist fair, gleich zu Beginn zu sagen, daß ich gerade deshalb viele Probleme nicht allein lösen kann. Dennoch werde ich aktiv nach Möglichkeiten suchen, sie in Zusammenarbeit mit denjenigen zu lösen, die zu solchen

� Antrittsrede des neuen tschechischen Staatspräsidenten Petr Pavel

„Wir sehnen uns nach Sicherheit, wir schätzen Freiheit und Demokratie“

müssen wir aus unserer Komfortzone herausgehen und das Ziel verfolgen, auch wenn die Chancen auf Erfolg gering sind. Wenn ein Mensch in seinem Herzen spürt, daß etwas richtig ist, oder wenn seine Vernunft ihm dazu rät, wird sein Plan vielleicht einoder zweimal auf ein Hindernis stoßen, aber schließlich wird er erfolgreich sein.

Wir sind ein mittelgroßes Land mit einer einzigartigen Lage in der Mitte Europas, wodurch wir oft einen nüchterneren Blick auf die Welt haben als die Länder mit Machtambitionen. Deshalb können wir zu einem wichtigen Akteur werden, der Partner aus ähnlichen Gebieten und mit ähnlichen Überlegungen zusammenbringt. Es gibt eine Mehrheit solcher Länder in Europa. Lassen Sie uns lernen, die Position zu entwickeln.

Lösungen beitragen können. Ich bin bereit, alle Schritte, die ich unternehmen werde, zu erläutern und mitzuteilen.

Ich habe betont, daß ich hauptsächlich außerhalb des Schloßes arbeiten werde. Ich werde weiterhin Regionen besuchen, um persönlich zu sehen und zu erfahren, was Sie am meisten beunruhigt, um denjenigen Gehör zu verschaffen, die sich manchmal zu Recht nicht gehört fühlen. Und ich werde versuchen, in Zusammenarbeit mit Experten, der Regierung und dem Parlament eine Lösung zu finden.

Ich werde Maßnahmen ergreifen, um die Prager Burg für die Öffentlichkeit, für Kultur-, Festund Bildungsveranstaltungen zu öffnen, und ich werde zu einer klaren, transparenten und regelmäßigen Kommunikation zurückkehren.

In aller Ernsthaftigkeit verstehe ich die derzeitigen Sorgen über die wirtschaftliche und soziale Unsicherheit. Wenn wir langfristig Wohlstand genießen wollen, muß die Wirtschaft unbedingt wieder auf eine solide Grundlage gestellt und ins Gleichgewicht gebracht werden, indem die Inflation eingedämmt und das öffentliche Defizit radikal abgebaut wird. Ich werde Experten konsultieren und Maßnahmen unterstützen, die dies ermöglichen, auch wenn sie zuweilen schmerzhaft sein werden. Solidarität ist ein Kennzeichen eines entwickelten Landes, und ich halte die Tschechische Republik für ein solches. Damit meine ich externe und interne Solidarität. Wir müssen entschlossen und fähig sein, denjenigen zu helfen, die sich nicht selbst helfen können. Bei der Beseitigung systemischer Probleme, wie der Unhaltbarkeit des derzeitigen Steuersystems oder des Rentensystems, auf das wir objektiv nicht verzichten können, ist es unerläßlich, keine Pauschalabgaben zu erheben, sondern die Schwächsten zu unterstützen.

Um langfristigen Wohlstand zu erreichen, müssen wir Innovationen und Investitionen in neue Technologien fördern und dadurch Fortschritte auf dem Weg zu einer modernen Wirtschaft mit hoher Wertschöpfung machen, die zu höheren Löhnen und einem höheren Lebensstandard führen wird. Allerdings fehlt uns seit geraumer Zeit eine Vision, wie wir diese guten Absichten mit konkreten Schritten unterstützen können. Und die Wirtschaft ist nicht die einzige Sorge.

In den letzten Monaten haben Sie eine Welle der Hoffnung und Energie ausgelöst. Ich möchte, daß wir diese nutzen, um ei-

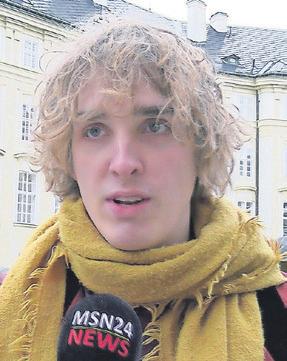

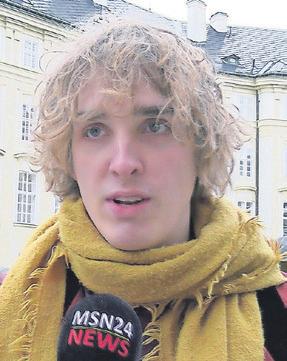

� Umfrage vor der Prager Burg

„Wie bewerten Sie die zu Ende gegangene Präsidentschaft von Miloš Zeman? Was erwarten Sie sich vom neuen Staatsoberhaupt Petr Pavel?“, hat die Sudetendeutsche Zeitung acht Bürger gefragt, die vor der Prager Burg die Inauguration verfolgt haben.

Martin

Pastýř: „Die Amtszeit von Zeman bewerte ich besser nicht. Die Antwort wäre zu lang und nur negativ. Ich hoffe, daß der neue Präsident die Verfassung ehrt und die Hoffnungen erfüllt. Wir erwarten wieder Anstand.“

Jan Kolba: „Zemans Präsidentschaft war nicht besonders ruhmreich. Ich hoffe, daß der neue Staatspräsident das gesellschaftliche Klima verbessert und das Volk eint. Und daß er sich für die demokratischen Prinzipien sowie Werte, wie Freiheit und Menschenrechte, einsetzt.“

Martina

Janků: „Von den vergangenen zehn Jahren unter Zeman war ich nicht begeistert. Ich hoffe, daß mit dem neuen Präsidenten eine neue Ära beginn. Petr Pavel wirkt anständig. Er macht auf mich, den Eindruck eines gebildeten, klugen Menschen, und ich glaube, daß er unser Land im Ausland gut vertritt.“

Blanka Pézlová: „Zeman als Präsident war schrecklich, mehr als schrecklich. Wie jeder normale Mensch in Tschechien bin ich froh, daß diese Ära zu Ende ist. Von unserem neuen Präsidenten erwarte ich vor allem Anstand. Außerdem die Fähigkeit zu kommunizieren und unser Land wieder zu vereinen.“

Oldřich Tristan Florian: „Zeman hat immer wieder versucht, die Verfassung zu brechen. Von unserem neuen Präsidenten erwarte ich, daß er die parlamentarische Demokratie respektiert. Reale Politik ist die Sache der Regierung und des Parlaments.“

David Čapek: „Zemans Präsidentschaft war eine Zeit der Dunkelheit. Der neue Präsident soll die tschechische Gesellschaft einen und keine extremen oder überzogenen Standpunkte vertreten. Wichtig ist mir vor allem, daß auf der Prager Burg wieder politischer Anstand einkehrt.“

Lucie Novobilská: „Was ich zu Zeman sage? Schande, Schande, Schande! Und vor allem seine Kumpanen auf der Prager Burg, wie Mynář und Nejedlý, waren schrecklich! Der ganzen Nation war deshalb spei übel. Jetzt habe ich die große Hoffnung, daß wieder Anstand, Demut und Werte auf der Burg herrschen.“

Martin Štěpanovský: „Zeman war eine Fehlbesetzung und hat auch seine Wähler enttäuscht. An den neuen Präsidenten habe ich keine großen Erwartungen. Ich hoffe nur, daß unser neues Staatsoberhaupt, anders als Zeman, Werte vertritt. Und daß wieder alles gut wird.“

Umfrage: Pavel Novotny

ne gemeinsame Vision für die Tschechische Republik zu entwerfen. Ich würde diesen Prozeß sehr gerne während meiner Präsidentschaft in Gang setzen.

Unsere Reaktionen auf die Krise der letzten Jahre und auch auf die Präsidentschaftswahlen selbst haben mich davon überzeugt, daß wir zusammenkommen können, um ein Ziel zu verfolgen, auch wenn wir verschiedene Wege sehen, um es zu erreichen. Wir brauchen nur den Funken der Entschlossenheit, daß es Sinn hat.

Es ist nicht wahr, daß unsere Gesellschaft zu gespalten ist, um dieses Ziel zu verfolgen. Wir haben uns nur daran gewöhnt, über das zu sprechen, was sie trennt. Wir stoßen auf scharfe Kanten und heben Probleme hervor, was einen Keil zwischen uns treibt. Es wäre viel besser, wenn wir mehr über das sprechen würden, was uns eint.

Wir alle sorgen uns um dasselbe Land, wir sprechen dieselbe Sprache. Wir sehnen uns nach Sicherheit, wir schätzen Freiheit und Demokratie. Das gilt von Krásná bis Bukovec, von Lobendava bis Vyšší Brod. Wir sind alle Bürger dieses schönen Landes.

In jeder unserer Regionen gibt es viele Menschen, die eine klare Vorstellung davon haben, wie unser Land vorangebracht werden kann. Doch irgendetwas hindert sie daran – Vorurteile, mangelnder Mut oder unaufhörliche Bürokratie. Manche behaupten, wir seien zu klein, als daß die Welt unsere Stimme hören könnte. Oder zu schwach, um die Meinung unserer stärkeren Partner zu ändern. Dieses Gefühl mag daher rühren, daß die Geschichte nicht immer gnädig mit uns war.

Ich wünsche uns, daß wir aus diesem Schatten heraustreten können. Machen wir die einfachen Dinge nicht kompliziert, schaffen wir keine Hindernisse, verlieren wir keine Zeit mit der Suche nach der Idealität, damit wir nicht am Ende nichts tun. Wir haben schon so oft bewiesen, wozu wir fähig sind. Ein jüngstes Beispiel ist die erfolgreiche Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union. Seien wir aktiv und wenden wir dies auch auf andere Bereiche an, zum Beispiel innerhalb der Nato oder der Uno.

Warten wir nicht darauf, daß die großen Staaten ihre Lösungen einbringen. Wo steht denn, daß die Größten auch immer klüger und geschickter sind?

Ich halte es für einen Erfolg, wenn während meiner Präsidentschaft die Zahl der Menschen steigt, die sich von Unsicherheit nicht abschrecken lassen. Wenn wir an etwas glauben,

Wir müssen nicht weit gehen, um uns inspirieren zu lassen. Die Ukraine hat unseren Partnern und uns gezeigt, daß unnachgiebige Entschlossenheit mehr bedeutet als die Überlegenheit und Macht eines Aggressors. Es ist die einheitliche mitteleuropäische Stimme, die wichtig sein wird, wenn wir der Ukraine zum Sieg verhelfen wollen. Und unsere historische Erfahrung sollte nicht der einzige Grund für die Aufrechterhaltung unserer Unterstützung sein. Damit helfen wir auch uns selbst.

Ich möchte, daß Tschechien als aktiver und zuverlässiger Partner mit einer Meinung wahrgenommen wird, als jemand, der die Dinge zum Besseren verändern kann. Als Präsident der Tschechischen Republik werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um das Ansehen unseres Landes auf ein neues Niveau zu heben. Und auch, um die Art und Weise zu ändern, wie wir uns selbst wahrnehmen. Es sind die Menschen, die aufstehen und immer wieder einen neuen Versuch wagen, die den Unterschied ausmachen. Ändern wir unsere Einstellung zu uns selbst und zu anderen. Schauen wir uns erfolgreiche Menschen an und lassen wir uns von ihren guten Beispielen inspirieren. Unterstützen wir unsere Mitarbeiter in Unternehmen und in der öffentlichen Verwaltung. Geben wir ihnen die Möglichkeit, kreativ zu sein, sich zu entwickeln, Projekte umzusetzen und die Verantwortung dafür zu tragen, auch auf die Gefahr hin, gelegentlich zu scheitern. Solche Erfahrungen können uns Schritt für Schritt voranbringen.

Dieses Ziel ist bei weitem nicht nur meins. Wir sind ein Team, und wir müssen gemeinsam beginnen.

Als Präsident werde ich diese Denkweise fördern. Ich werde jeden, der den Mut hat, einen solchen Schritt nach vorne zu machen, gerne in den Vordergrund stellen. Ich werde unter meiner Schirmherrschaft Projekte durchführen, die ein Beispiel für gute Praktiken darstellen, um uns und der ganzen Welt zu zeigen, daß wir eine Nation mit einer eigenen Meinung sind, die sich auf solide Argumente stützt und die sie vertreten kann. Wir sollten bescheiden bleiben, was nicht bedeutet, daß wir keinen Mut, keine Ideen und keine Visionen haben können. Das ist ein Zeichen, das ich bei uns sehen möchte, und ich möchte, daß es auch in der Welt sichtbar wird. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute.

Übersetzung: Pavel Novotny

3 AKTUELL Sudetendeutsche Zeitung Folge 11 | 17.03.2023

„Wir erwarten wieder Anstand“

Präsident Petr Pavel und seine Frau Eva Pavlová bedanken sich vom Balkon der Prager Burg aus bei den Bürgern. Foto: Kancelář prezidenta republiky

■ Noch bis 14. April, BdV Hessen: „Wer bin ich? Wer sind wir? Zu Idenditäten der Deutschen aus dem östlichen Europa“. Wanderausstellung des Hauses des Deutschen Ostens. Haus der Heimat, Friedrichstraße 35, Wiesbaden.

■ Freitag, 17. bis Sonntag, 19. März, Sudetendeutsche Bundesversammlung. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 18. März, 10.00 bis 16.00 Uhr, SL-Landesgruppe Baden-Württemberg: 14. Ostdeutscher Ostermarkt. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Sonntag, 19. März, 10.00 bis 17.00 Uhr, Bayerischer Landesverein für Heimatpflege: Liederlust im Vierklangrausch. Gesungen werden Lieder aus Bayern und dem Sudetenland. Mitveranstalter ist die Sudetendeutsche Heimatpflege. Teilnahmegebühr: 25 Euro. Anmeldung über die Webseite www.heimatbayern.de Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.

■ Samstag, 25. bis Sonntag, 26. März:, Paneuropa-Union Deutschland: 59. Andechser Europatag. Anmeldung und Programm: www.paneuropa.org

■ Sonntag, 26. März, 9.00 bis 16.00 Uhr: Landesfrühjahrstagung „70 Jahre Egerländer Landesverband Hessen – 70 Jahre Egerland-Jugend Hessen“ . Katholisches Gemeindezentrum, Hartigstraße 12, Hungen.

■ Sonntag, 26. März, 17.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Auf a Melange im Café Central“. Konzeption im Auftrag des Hauses der Heimat des Landes Baden-Württemberg mit Anna-Sophia Krauss (Violine), Christoph Weber (Klavier), Carsten Eichenberger in der Rolle des Kellners Leopold und Iris Marie Kotzian (Sopran). Sudetendeutsches Haus, Adalbert-StifterSaal, Hochstraße 8, München.

■ Donnerstag, 30. März, SLKreisgruppe Stuttgart: Tagesausflug zum Schönenberg nach Ellwangen mit Führung und

zur Gemeinschaft Wischauer Sprachinsel nach Aalen-Fachsenfeld. Anmeldung bei Waltraud Illner, Telefon (07 11)

86 32 58.

■ Freitag, 31. März, 18.00 Uhr, Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg: „Traumata nach Krieg, Flucht und Vertreibung: Wenn Verschwiegenes zur Sprache kommt“. Lesung und Gespräch mit Susanne Benda („Dein Schweigen, Vater“) und Susanne Fritz („Wie kommt der Krieg ins Kind“). Evangelisches Bildungszentrum Hospitalhof, Büchsenstraße 33, Stuttgart.

■ Freitag, 31. März, 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: Buchpräsentation mit Dr. Eva Habel, Direktorin der Regionalcaritas Schluckenau: „Zu Gast bei den Roma in Schluckenau. Rezepte und Erinnerungen“ (siehe rechts). Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5 , München.

■ Freitag, 31. März bis Donnerstag, 6. April, Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk: 66. Fritz-Jeßler-Ostersingwoche mit Chorgesang, Volkstanz, Instrumentalmusik und Kindergruppe. Musikalische Leitung: Astrid Jeßler-Wernz, Karlshuld. Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen Weitere Informationen unter www.heiligenhof.de

■ Samstag, 1. April, 10.00 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Landesversammlung. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Samstag, 1. April, 14.00 bis 18.00 Uhr, Sudetendeutsche Heimatpflege: BöhmischMährisch-Schlesischer Ostermarkt. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 1. April, 14.00 bis 17.00 Uhr: „Offene Osterwerkstatt für Kinder und Familien zum Ostermarkt der Heimatpflegerin“. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.

■ Montag, 3. April, 14.00 Uhr: Altvater-Runde Stuttgart: Kaffee-

nachmittag. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Dienstag, 4. April, 14.00 Uhr: Deutscher Böhmerwaldbund Heimatgruppe Stuttgart: Kaffeenachmittag. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Mittwoch, 5. April, 18.00 Uhr, Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg: „Kinder unter Deck“. Filmvorführung und Gespräch mit Regisseurin Bettina Henkel. Kino Atelier am Bollwerk, Hohe Straße 26, Stuttgart.

■ Dienstag, 11. bis Donnerstag, 13. April, Haus des Deutschen Ostens: „Was uns anzieht: Trachten der Deutschen aus dem östlichen Europa zwischen Ästhetik, Politik und Mode“. Seminar im Bildungszentrum Kloster Banz in Bad Staffelstein. Anmeldung beim HDO telefonisch unter (0 89) 4 49 99 30 oder per eMail an poststelle@hdo.bayern. de Die Seminargebühr beträgt mit zwei Übernachtungen und Vollpension 130 Euro.

■ Sonntag, 16. April, 11.00 bis 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf: Fest der Nationen. 15 kulinarische sudetendeutsche Angebote. Gemeindehaus Salvator Giebel, Giebelstraße, Stuttgart.

■ Dienstag, 18. April, 15.00 bis 17.30 Uhr, Sudetendeutsches Museum: Heimaterinnerungen. Schreibcafé für Seniorinnen und Senioren mit Autorin Gunda Achterhold. Weitere Termine am 2., 16. und 30. Mai sowie 13. Juni. Teilnahmegebühr pro Termin: 15 Euro. Anmeldung erbeten bis jeweils eine Woche vor dem Termin unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de

■ Dienstag, 18. April, 19.00 Uhr, Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste, Ausstellungseröffnung: „Roland Helmer und Christian Thanhäuser: Konkret-Konstruktiv & Abstrakt –Ein Werkdialog“. Anmeldung erbeten unter Telefon (0 89) 48 00 03 48 oder per eMail an

sudak@mailbox.org Die Ausstellung ist anschließend bis zum 21. Mai montags bis freitags von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Sudetendeutsches Haus, Alfred-KubinGalerie, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 22. April, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Jahreshauptversammlung mit Ehrungen. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Samstag, 22. April, 15.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Verschwundener Böhmerwald“. Mit der Filmdokumentation erzählt Emil Kintzl Episoden aus der Grenzregion. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Samstag, 22. bis Sonntag, 23. April, Bund der Eghalanda Gmoin: Bundeshauptversammlung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.

■ Sonntag, 23. April, 10.00 bis 17.00 Uhr, Walther-HenselGesellschaft: Sonntagssingen. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Donnerstag, 27. April, 19.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Böhmisch-Bairisches Frühlingssingen mit Dr. Erich Sepp“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Freitag, 28. April, 15.00 Uhr, Ackermann-Gemeinde Augsburg: „Deutsch-Tschechischer Dialog in der jungen Generation“. Vortrag und Gespräch mit Julia Schäffer. Haus St. Ulrich, Kappelberg 1, Augsburg.

■ Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Mai, Sudetendeutscher Rat: Marienbader Gespräche. Das diesjährige Motto lautet: „Tschechen, Sudetendeutsche sowie europäische Volksgruppen und Minderheiten im Spiegel der Medien.“ Programm folgt.

■ Samstag, 13. Mai, 15.00 Uhr: SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: „Die Stadt Eger mit dem Begegnungszentrum der Deutschen und das Egerlandmuseum in Marktredwitz“. Vortrag von Helga Burkhardt und Christoph Lippert. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Sonntag, 14. Mai, 13.00 bis 19.00 Uhr: Egerländer Gmoi Stuttgart: Gmoinachmittag. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Donnerstag, 18. Mai, 11.00 Uhr, Mährisch-Schlesischer Sudetengebirgs-Verein: Himmelfahrtstreffen und Hahnschlagen. Altvaterbaude des MSSGV bei Schopfloch, Stockert 2, Lenningen.

■ Sonntag, 21. Mai, 10.00 bis 18.30 Uhr: Sudetendeutsches Museum: Internationaler Museumstag. 10.15 bis 11.45 Uhr: Themenführung: „Zwischen Himmel und Erde – Zur Religionsgeschichte Böhmens und Mährens“ mit Klaus Mohr. 11.00 bis 13.00 Uhr: Familienführungen mit Nadja Schwarzenegger. Anmeldung unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de

14.00 bis 15.00 Uhr: „Götz Fehr: Tu Austria felix“ – eine unterhaltsame Lesung mit Dr. Raimund Paleczek. 15.15 bis 15.45 Uhr sowie 18.00 bis 18.30 Uhr: Tanzperformance „Fremde Freunde“. 16.00 bis 17.00 Uhr: Themenführung „Pilsner Bier und Znaimer Gurken – Sudetendeutsche Spezialitäten“ mit Eva Haupt.

■ Freitag, 26. bis Pfingstsonntag, 28. Mai, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: 73. Sudetendeutscher Tag in Regensburg. Feste Programmpunkte sind: Verleihung der Kulturpreise, die Verleihung des Karls-Preises der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die Festreden des Sprechers der Sudetendeutschen Volksgruppe sowie des Bayerischen Ministerpräsidenten und Schirmherrn der Sudetendeutschen, der Volkstumsabend und das böhmische Dorffest. Donau-Arena, Walhalla-Allee 24, Regensburg.

Das Banat und andere imaginäre Räume der Dichtung

■ Freitag, 14. bis Sonntag, 16. April, Literaturseminar „Das Banat und andere imaginäre Räume der Dichtung“ der Akademie Mitteleuropa auf dem Heiligenhof.

Das Seminar, das die Akademie Mitteleuropa in Zusammenarbeit mit dem Kulturwerk der Banater Schwaben veranstaltet, will einen Spannungsraum literarisch ausloten und mithin sichtbar, erlebbar und nachvollziehbar machen. Dabei ist das Banat, sei es durch die biographische Herkunft der mitwirkenden Autoren, sei es durch thematische Anspielungen oder Anknüpfungen, ein Bezugspunkt, die sich darüber wölbende fiktionsgeleitete Deutung und literarische Verarbeitung und Imagination der andere. Zwischen diesen Polen werden sich die bei dem Seminar gelesenen literarischen Texte oszillierend bewegen. Es handelt sich um ein Seminar mit vor allem aus dem Banat und aus Siebenbürgen stammenden Schriftstellern, namentlich Albert Bohn, Katharina Eismann, Ilse Hehn, Werner Kremm, Johann Lippet, Traian Pop Traian, Horst Samson, Hellmut Seiler, Anton Sterbling, Astrid Ziegler und Dr. Thomas Ziegler. Eingeleitet und moderiert werden die Lesungen von den bekannten Literaturwissenschaftlern und Literaturkennern Dr. Markus Bauer, Prof. Dr. Wolfgang Dahmen, Dr. Walter Engel und Dr. Anneli Ute Gabanyi. Es stehen Plätze für 40 interessierte Teilnehmende zur Verfügung.

Der Tagungsbeitrag beträgt 80 Euro plus 3,90 Euro Kurtaxe pro Person (inklusiv Programm, Verpflegung sowie Unterbringung im Doppelzimmer für zwei Tage), beziehungsweise 100 Euro plus 3,90 Euro Kurtaxe im Einzelzimmer. Die Reisekosten müssen von den Teilnehmern selbst getragen werden. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Anmeldungen sind zu richten an: Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefax (09 71) 71 47 47 oder per Mail an info@ heiligenhof.de. Kennwort: Banater Literatur.

Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de

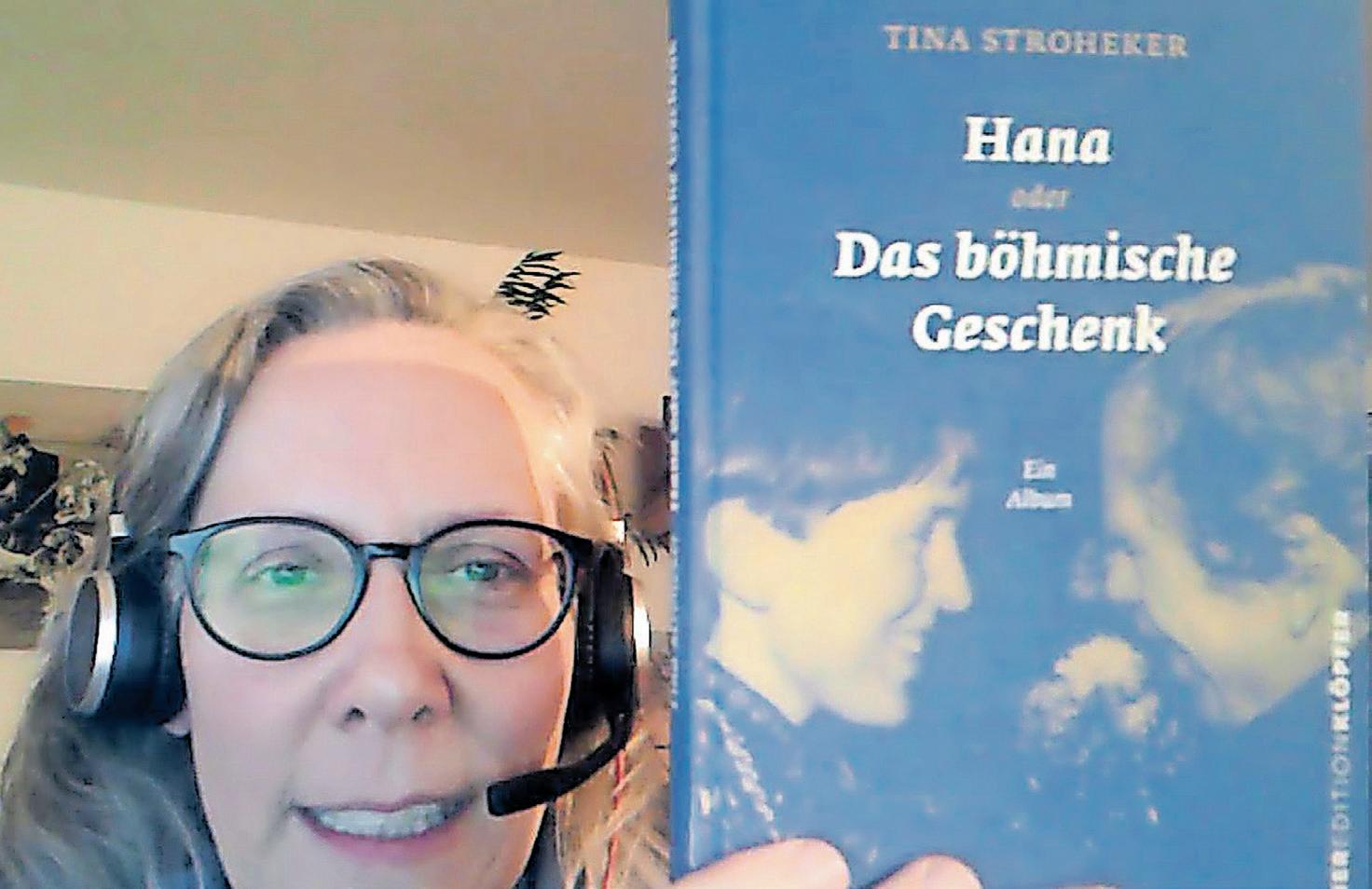

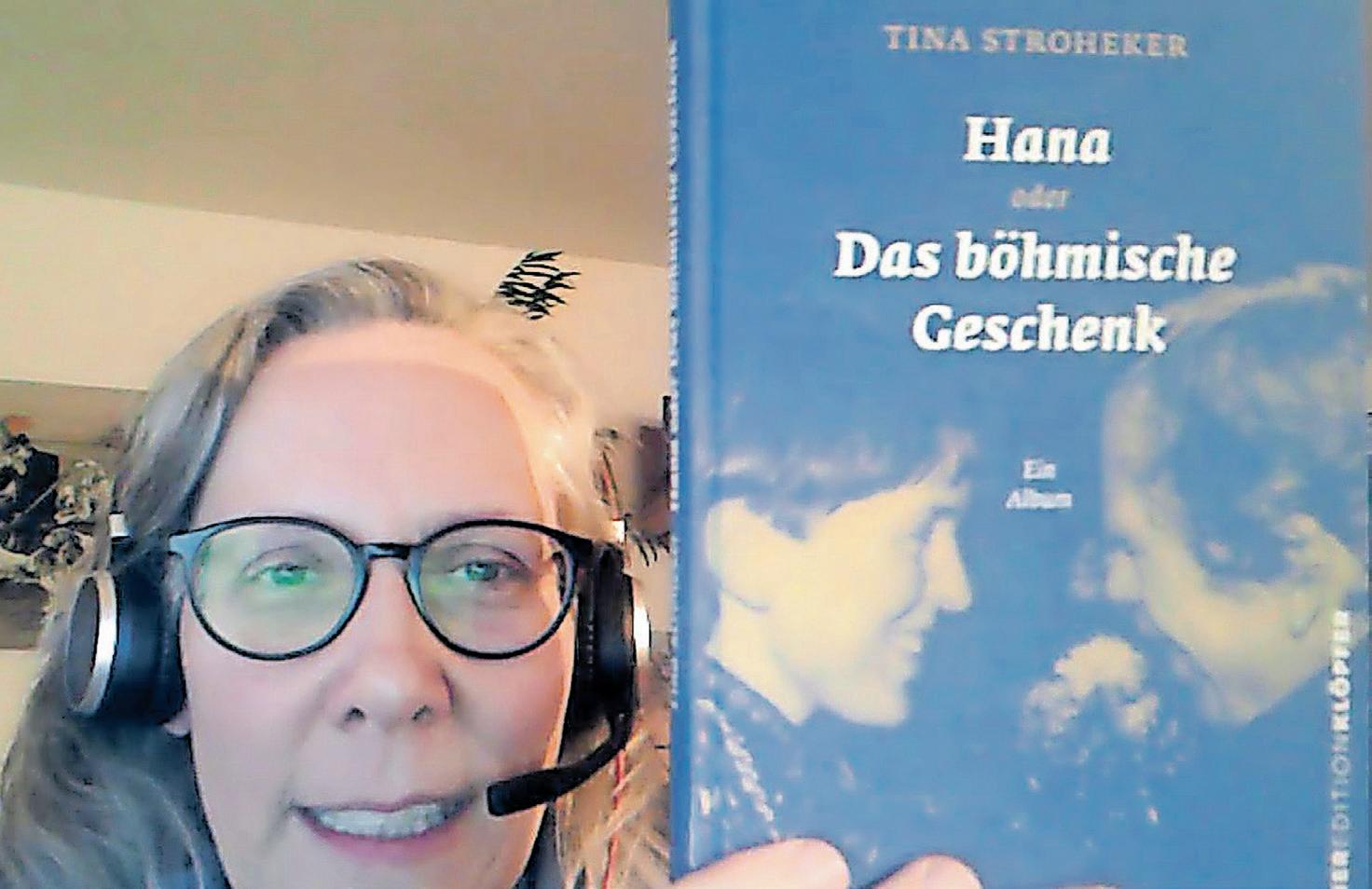

❯ Buchpräsentation mit Verköstigung

„Zu Gast bei den Roma in Schluckenau“

■ Freitag, 31. März, 18.00 Uhr: „Zu Gast bei den Roma in Schluckenau“. Buchpräsentation mit Verköstigung in Kooperation mit der Heimatpflegerin der Sudetendeutschen und dem Kulturreferat für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein. Veranstaltungsort: Gaststätte „Zum Alten Bezirksamt“ im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.

Die Schluckenauer Roma wurden nach 1945 in der kommunistischen Tschechoslowakei in diese Grenzregion umgesiedelt und kamen ursprünglich aus verschiedenen Teilen der einstigen Donaumonarchie. Von überall her brachten sie auch ihre Rezepte mit, wobei viele davon einem Sudetendeutschen ebenfalls vertraut sind.

So entstand ein hochinteressantes Buch mit vielen Kochanleitungen für Süßes und Herzhaftes. Dazwischen finden sich Erinnerungen und Bilder aus dem althergebrachten Leben der Schluckenauer Roma. Somit führt das Buch nicht nur in ihre Küche, sondern auch in ihre Lebenswelt ein. Indem es in den Lebensgeschichten der Roma die Wechselwirkungen mit der Mehrheitsgesellschaft reflektiert, schließt es eine gro-

ße Wissenslücke über diese Minderheit. Das Kochbuch „Zu Gast bei den Roma in Schluckenau“ wurde vom DeutschTschechischen Zukunftsfonds, dem Bundesjustizministerium, dem Regierungsamt der Tschechischen Republik, Renovabis und dem Bistum Eichstätt gefördert. Es ist auf Tschechisch, Deutsch und Romanes erschienen.

Über die Autorin und Referentin des Abends: Dr. Eva Habel ist Direktorin der Regionalcaritas Schluckenau. Von 1999 bis 2008 war sie Heimatpflegerin der Sudetendeutschen. Seit 2008 ist sie als Pastoralreferentin der Caritas für die Roma-Minderheit in Schlukkenau tätig. Sie kümmert sich vor allem um Roma-Familien, die in schwierigen Verhältnissen leben. Mit Hilfe des Leitmeritzer Bischofs Jan Baxant gründete sie eine Gebietsdirektion.

Eintritt: 20 Euro (inklusive Drei-Gänge-Menü, ohne Getränke). Anmeldung per eMail an poststelle@ hdo.bayern.de

Sudetendeutsche Zeitung Folge 11 | 17.03.2023 4 TERMINE

VERANSTALTUNGSKALENDER

Anzeige

❯ Martin Dzingel, Präsident der Landesversammlung der deutschen Vereine, informiert den Sudetendeutschen Heimatrat

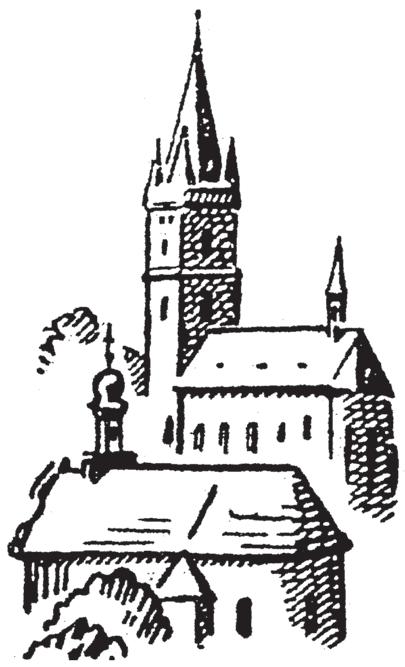

Konzept für Gräbersanierungen

soll im Herbst verabschiedet werden

Sudetendeutsche Gräber sind in vielen Städten und Gemeinden der Tschechischen Republik oft die einzigen baulichen Zeugnisse der langen Geschichte der Deutschen in Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien. Sie sind Orte des kollektiven Gedenkens und Erinnerns wie auch der individuellen Trauer. Diese Gräber zu sanieren und zu erhalten, ist deshalb ein wichtiges Anliegen des Sudetendeutschen Heimatrates.

Das ist ein Thema, das uns seit Jahren, ja Jahrzehnten beschäftigt“, stellte Franz Longin, der Vorsitzende des Sudetendeutschen Heimatrates, bei der jüngsten Online-Konferenz in seiner Begrüßung fest.

Anschließend informierte Martin Dzingel, der Präsident der Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik, über den aktuellen Stand. „Das derzeit laufende Gräber- und Friedhofsprojekt in Tschechien wird nun erst im August abgeschlossen, so daß konkrete Ergebnisse dann im September vorliegen“, erklärte Dzingel.

Damit werde die am 28. April federführend vom Tschechischen Außenministerium in Prag organisierte Konferenz ohne diese Daten stattfinden. Dennoch sollen natürlich bei dieser Tagung wichtige Punkte und Aspekte überlegt, diskutiert und festgelegt werden, die einen Sachstand über den Zustand der deutschen Gräber vermitteln können. „Ein Team wird einen Vorschlag unterbreiten, der in die Diskussion kommt“, konkretisierte Dzingel.

Mit einbezogen sind dabei die deutsche Minderheit, die Sudetendeutsche Landsmannschaft sowie der Tschechische Staat mit mehreren Ministerien, wobei das Ministerium für Regionalentwicklung die Hauptarbeit leisten wird.

„Bei der Konferenz geht es darum zu überlegen, was realistisch beziehungsweise gewünscht ist. Was können die einzelnen Beteiligten einbringen und bieten“, skizzierte Dzingel die Aufgaben bei dem Treffen, wobei es in erster Linie um inhaltliche Aspekte gehen soll, um das seit 2015 laufende Projekt abzuschließen.

Eine Fragestellung könnte beispiels-

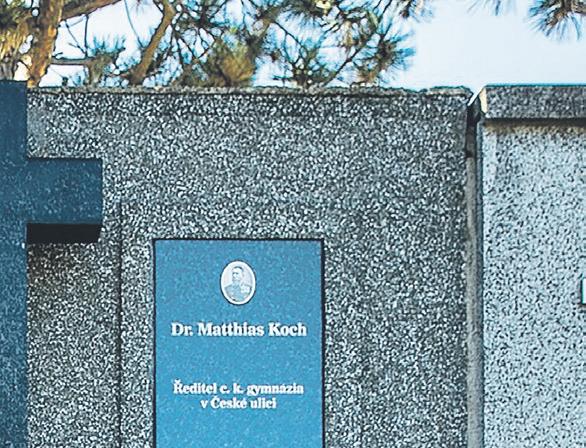

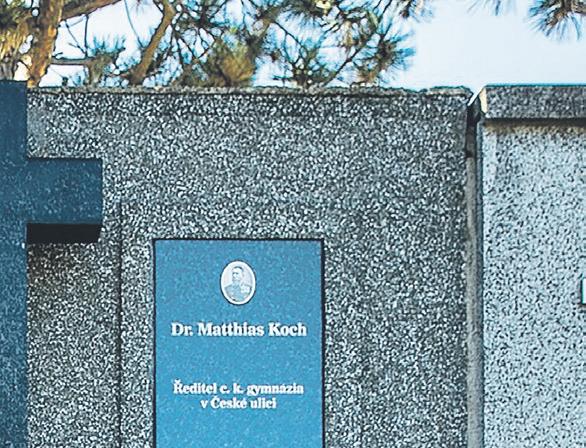

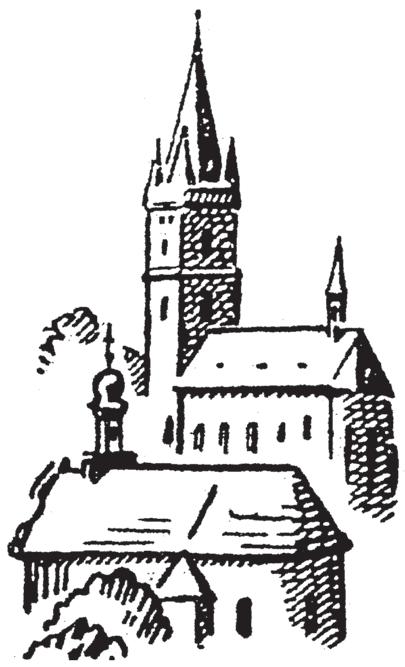

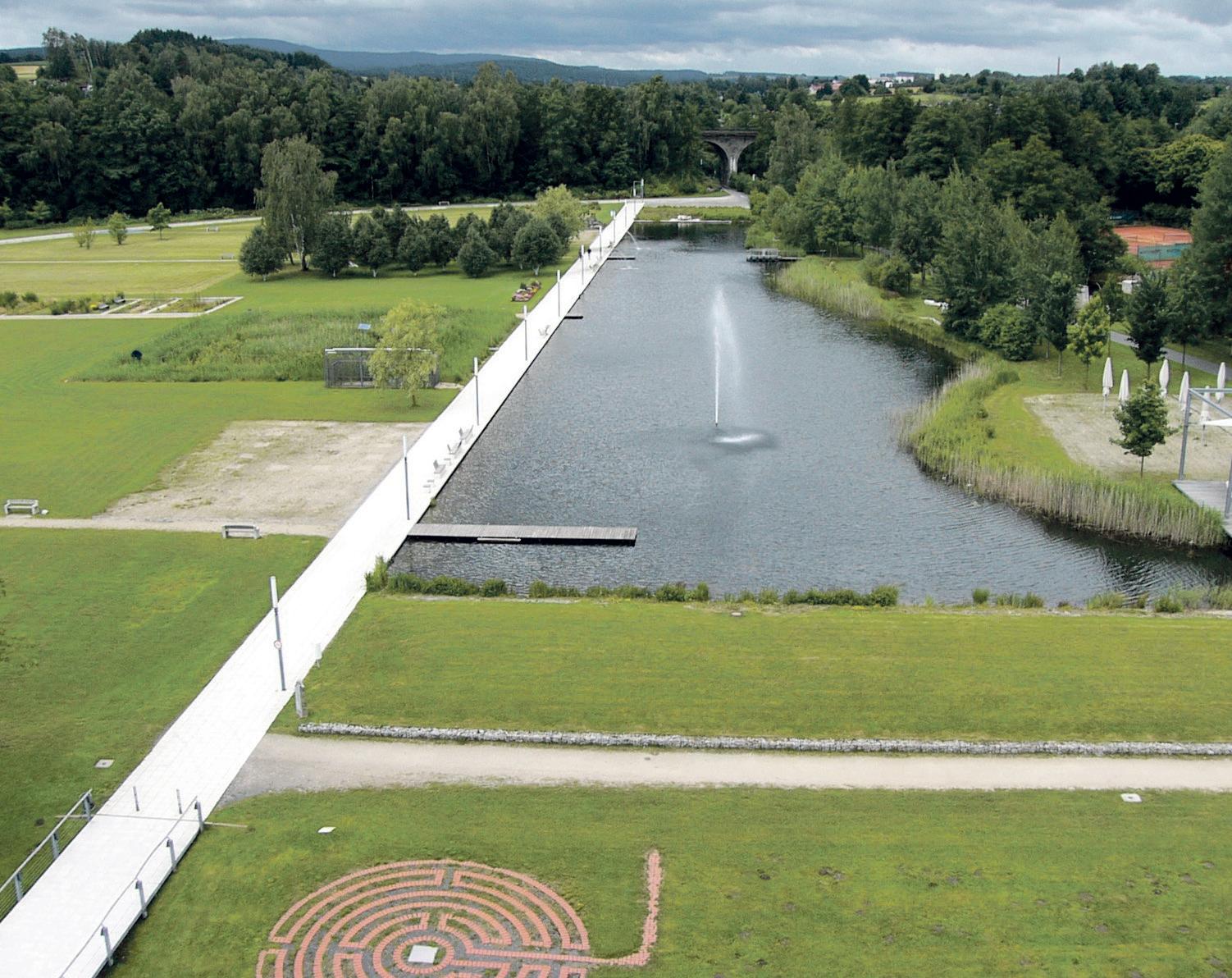

Ein positives Beispiel aus Brünn: Der Gründungsdirektor des Deutschen Gymnasiums, Dr. Matthias Koch, war 1926 auf dem Sankt-Ottilien-Friedhof beigesetzt worden, worauf jahrzehntelang nicht einmal eine Grabplatte hinwies. Im

weise sein, wie ein Modellfriedhof aussehen soll, ob alle Gräber bestehen bleiben sollen, wer sich um die Sanierung und Pflege eines Grabes kümmert. Dzingel erklärte, daß viele Gemeinden bereits heute in ihrem Friedhof einen historischen Teil, ein großes Kreuz oder eine zentrale Pietätsstelle für Deutsche haben. Wichtig für Dzingel ist, daß die Delegation der heimatvertriebenen und der in Tschechien verbliebenen Deutschen einheitlich auftrete und am Ende dann ein für alle annehmbarer Vorschlag herauskomme.

Nach der Präsentation der Ergebnisse des Gräber- und Friedhofsprojekts im Herbst soll eine Kommission mit den Hauptvertretern der April-Tagung einberufen werden, um miteinander den endgültigen Vorschlag festzuzurren und schließlich dem Gremium der tschechischen Regierung zu unterbreiten. Heimatratsvorsitzender Longin empfahl, so früh wie möglich die Projektdaten zu analysieren, um sich ein Meinungsbild zu erarbeiten.

Martin Dzingel verwies darauf, daß man mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft im ständigen Austausch sei: „Wir können uns gegenseitig ergänzen. Aber die tschechische Regierung kann nicht 200 000 Gräber sanieren. Wir werden selbst unseren Vorschlag – solide und realistisch – ausarbeiten und unterbreiten. Am Ende wird dann ein Kompromiß stehen“, machte Dzingel zum Abschluß seiner Ausführungen deutlich. Beispiele und Erfahrungen mit Friedhofsanierungen und den dafür nötigen

Gesprächen mit Repräsentanten von Kirche und Kommune aus seiner Heimatregion im südmährischen Leipertitz sowie aus Brüx schilderte Reinfried Vogler. Auf viele Fälle, wo Tschechen die Pflege der deutschen Gräber übernommen haben, machte Edmund Schiefer aufmerksam und schlug vor, diese Bürger zu unterstützen. SL-Kulturreferent Prof. Dr. Ulf Broßmann fragte nach Details zu den angedachten Vorschlägen und nahm insbesondere die tschechische Regierung in die Pflicht, da aufgrund der Vertreibung der Deutschen und während der Zeit des Eisernen Vorhangs Besuche und Pflege der Gräber jahrzehntelang nicht möglich waren. Dietmar Heller erinnerte an einige vor der Corona-Pandemie erfolgte Friedhofsrenovierungen in Zusammenarbeit mit dem tschechischen Verband Omnium. Wegen der zeitweiligen Grenzschließungen und Kontaktbeschränkungen sei diese Kooperation aber während der Pandemie oft zum Erliegen gekommen.

Die Erarbeitung von Vorschlägen durch die Heimatkreise sowie Landschafts- und Ortsbetreuer schlug Günther Wytopil vor, mehrere Modelle „vom Riesenfriedhof bis zum Kleinfriedhof“ favorisierte Dr. Pia Eschbaumer, die Heimatkreisbetreuerin des Heimatkreises Karlsbad.

Warum es wichtig ist, Friedhöfe zu sanieren und Gräber nicht verfallen zu lassen, faßte Martin Dzingel zusammen: „Es geht in erster Linie um das kulturelle Erbe und Gedächtnis sowie um die Pietät gegenüber den Verstorbenen. Das sind die Fakten, die wir sagen können und müssen.“

Den Vertretern des Heimatrates gab Dzingel als Aufgabe, eine Arbeitsgruppe der Sudetendeutschen Landsmannschaft zu gründen, die bei der Tagung Ende April in Prag mit dabei ist und dann die Endphase des Projektes begleitet. Markus Bauer

❯ Ehrensache Ehrenamt: Erika Weinert bastelt außergewöhnlichen Osterschmuck, fertigt Trachten und gibt Bastel- und Nähkurse

Die Arbeit mit Perlen ist ihre Spezialität

Wer in diesen Tagen das Sudetendeutsche Haus in München besucht, findet im ersten Stock eine Vitrine mit filigran gearbeitetem Osterschmuck vor: mit Stoff bespannte Eier, auf die wahlweise das Christusmonogramm, das Osterlamm oder Kelch und Hostie eingestickt sind, aus Perlen und Draht geformte Blumen und Eier sowie die berühmten Kratzeier, gefärbte Eier, in die Muster und ganze Texte mit einer Messerspitze eingeritzt worden sind. Zusammengestellt haben den Schmuck zwei Frauen vom Böhmerwaldbund: Waltraud Valentin und Erika Weinert, die die Sudetendeutsche Zeitung in dieser Ausgabe im Rahmen der Serie „Ehrensache Ehrenamt“ vorstellt.

Erika Weinerts Spezialität ist die Arbeit mit Perlen. Aus ihnen macht sie – je nach Jahreszeit – Christbaumschmuck, verzierte Ostereier, Blumen und vieles mehr. Dazu verwendet sie verschiedene Techniken: So fädelt sie zum Beispiel Perlen auf Draht auf, den sie dann anschließend zu Figuren formt. Auf diese Weise entsteht etwa ein Strauß aus Perlenblumen. Oder Erika Weinert stickt sorgsam Perle für Perle auf ein mit Stoff bezogenes Osterei, sodaß darauf ein Gänseblümchen entsteht. Andere Perlen klebt sie zu einem Muster zusammen. Anregungen für ihre Arbeiten holte sie sich früher aus Handarbeitsheftchen, heute auch aus dem Internet.

Gelernt hat sie den Umgang mit Perlen vor circa 35 Jahren in Aalen bei den Böhmerwäldlern. Der Böhmerwald war reich an Glas und damit auch an Glasperlen, die unter anderem für Kleider, Körper- und Kirchenschmuck verwendet wurden. In der Gegend wurde die

heute 80jährige geboren. 1945 wurde sie mit ihrer Mutter und ihrer Schwester vertrieben – der Vater war im Krieg gefallen. Im Bayerischen Wald fand die Familie eine neue Heimat. Als 16jährige ging Erika Weinert nach München, wo sie eine Stelle als Kontoristin antrat. „Heute würde man kaufmännische Angestellte sagen“, fügt sie erklärend hinzu. Die für

ihre Arbeit notwendigen Kenntnisse in der Buchhaltung hat sie sich selbst angeeignet. Auch ihre Cousine lebte damals in München. Sie hat Erika zu den Böhmerwäldlern mitgenommen, bei denen sie bis heute geblieben ist. Zunächst war sie in der Sing- und Volkstanzgruppe dabei. Viele Auslandsfahrten hat sie in den

Am 19. März ist das Fest des heiligen Josef. Da der Mann an der Seite der Jungfrau Maria zu den wichtigsten Heiligen gehört, wird dieses Fest kirchlich als ein Hochfest gefeiert. Allerdings ergibt sich heuer eine Verschiebung im Kirchenkalender. Der Josefstag fällt auf den vierten Fastensonntag. Aus diesem Grund wird er in den Gottesdiensten nicht am 19. März begangen, sondern am Tag danach, also am 20. März. So gesehen kann, wer Josef, Josefa oder Josefine heißt, diesmal zwei Tage lang Namenstag feiern, was in der Fastenzeit natürlich verlockende Möglichkeiten eröffnen würde.

Mich freut, daß der Name Josef in unserer Zeit wieder häufiger an Kinder als Vorname vergeben wird. In den letzten Jahrzehnten schien er fast ganz aus der Mode gekommen zu sein.

Jetzt aber feiere ich immer wieder einmal Taufen von kleinen Josefs oder Josefinas. Dieser Trend bereitet mir nicht nur deshalb Freude, weil so eine jahrhundertealte Tradition wieder auflebt, sondern vor allem auch, weil ich den heiligen Josef als ein wertvolles Vorbild erachte. Wenn also sein Name häufig vorkommt, so hoffe ich, daß dieses Vorbild nicht in Vergessenheit gerät.

Warum ist der heilige Josef so vorbildhaft? Zunächst: Josef war ein Mensch wie wir alle. Fast könnte man sagen: ein Durchschnittsmensch. Als gelernter Zimmermann war er ein Mann des Alltags. Er ging seinem Beruf in Treue nach, mühte sich ab und tat mit seiner Arbeit Gutes für andere, stach aber nicht durch Besonderheiten hervor. Der heilige Josef steht also für die Normalität unseres menschlichen Lebens. Vielleicht hat er das Gewöhnliche außergewöhnlich gut gemacht, aber auch dadurch fiel er eigentlich nicht sonderlich auf.

1970er und 1980er Jahren mit der Böhmerwaldgruppe unternommen: in die USA, nach Schweden, Großbritannien und Brasilien. „Das war sehr schön“, erinnert sich Erika Weinert: „Wenn man in einem Verein ist, wird einem schon viel ermöglicht.“ Neben den Auftritten hatte Erika Weinert noch eine spezielle Aufgabe: Sie kontrollierte vorab, ob die Trachten in Ordnung waren. Denn auch im Umgang mit Stoff ist sie versiert. Ihre Mutter nähte nach dem Krieg aus alten Kleidungsstücken neue – eine Methode, die sich heute unter dem Namen Upcycling aufgrund ihrer Nachhaltigkeit wachsender Beliebtheit erfreut. Erika Weinert pflegt sie noch heute. „Aus alter Bettwäsche mache ich Taschen“, sagt sie und zeigt ein geblümtes und geräumiges Modell. Das Nähen hat sie bereits als Kind angefangen, mit Schürzen und Nachthemden in der Schule. Als Erwachsene nähte sie Kleider für ihre Nichten und dann auch für sich selbst. Das Nähen von Trachten hat sie in einem Kurs erlernt. Inzwischen unterrichtet sie solche Trachtennähkurse selbst. Auch das Basteln gehört fest zu ihrem Terminplan. Jeweils eine Woche vor dem Ostermarkt und dem Adventsmarkt, den die Heimatpflegerin der Sudetendeutschen veranstaltet, bietet sie zusammen mit dem Böhmerwaldbund Bastelkurse für Frauen an.

Wer Osterschmuck aus dem Böhmerwald – und anderen sudetendeutschen Gebieten – bestaunen und käuflich erwerben möchte, hat dazu übrigens am 1. April beim böhmisch-schlesisch-mährischen Ostermarkt im Sudetendeutschen Haus Gelegenheit – oder jederzeit im ersten Stock des Sudetendeutschen Hauses. Dr. Kathrin Krogner-Kornalik

Menschen wie Josef machen nicht viel Wind um sich selbst, sie wollen nicht glänzen und strahlen, sie sehnen sich nicht danach, groß herauszukommen. Menschen wie Josef lieben vielmehr das einfache und bescheidene Leben. Sie sind anständige Leute mit lauterer Gesinnung und Verantwortungsbewußtsein. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere betrifft ihr Verhältnis zu Gott. Mir kommt vor: Menschen wie Josef sind deswegen so, wie sie sind, weil sie ein tiefes Bewußtsein davon haben, Kinder Gottes zu sein. Sie wissen, daß ihr Leben Gabe und Aufgabe zugleich ist. Alles, was sie tun und schaffen, geschieht im größeren Horizont einer vom Glauben, von der Hoffnung und von der Liebe geprägten Lebenskultur.

Im Laufe der Jahrhunderte wurden dem heiligen Josef viele Ehrentitel und Aufgaben zugeteilt. Der Bräutigam der Jungfrau Mariens und Nährvater Jesu ist Patron der Kirche und Fürsprecher für eine gute Sterbestunde. Er ist Patron für Eheleute und Familien sowie für Handwerker und Arbeiter. Zu seinen Aufgaben zählt weiter die Hilfe in der Regelung materieller Angelegenheit und der Schutz vor Verzweiflung. Eine Bauernregel sagt: „Ist‘s am Josefstage schön, kann es nur gut weitergeh‘n.“ Ich will das so deuten: Mit der Hilfe des heiligen Josef ist gut leben. Mit Menschen wie Josef auch.

Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien-München

❯ Mut tut gut Menschen wie Josef AKTUELL · KOLUMNE Sudetendeutsche Zeitung Folge 11 | 17.03.2023 5

Erika Weinert vom Böhmwaldbund präsentiert auf dem böhmisch-schlesisch-mährischen Ostermarkt ihre Kunstwerke. Foto: Sadja Schmitzer

Rahmen eines tschechischen Schülerprojektes wurde die letzte Ruhestätte jetzt saniert. Fotos: Petr Lundák

Unser Angebot

Sudetendeutsche Zeitung mit

Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau ·

Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer

Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler

Heimatbrief

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:

jährlich durch Lastschrift

halbjährlich durch Lastschrift

vierteljährlich durch Lastschrift

Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau

24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!

Adresse:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon

eMail

Geburtsdatum, Heimatkreis

Datum, Unterschrift

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontoinhaber

Kontonummer oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC

Datum, Unterschrift

Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH

Hochstraße 8

81669 München

eMail svg@sudeten.de

Stellvertretend für Volksgruppensprecher Bernd Posselt war Rudolf D. Fischer, Obmann der SL-Landesgruppe Berlin, zum diesjährigen Gedenken an die Opfer des 4. März 1919 und zum Tag des Selbstbestimmungsrechts der Völker auf dem Friedhof im nordböhmischen Kaaden gekommen. Fischer berichtet.

An der Gedenkstätte auf dem Stadtfriedhof in Kaaden hatten sich rund 40 Teilnehmer versammelt. Am 25. September 2009, am Fest des heiligen Wenzels, des Schutzpatrons Böhmens, unterzeichneten die ehemaligen und heutigen Bewohner Kaadens eine Versöhnungsurkunde. In dieser Urkunde ist festgeschrieben, daß am 25. September auch der am 4. März 1919 zu Tode gekommenen Menschen gedacht werde. Dieser Festschreibung fühlen wir Sudetendeutschen uns auch an jedem 4. März verpflichtet.

Im Auftrag des Bundesverbandes der Sudetendeutschen

Landsmannschaft legte ich einen Gedenkkranz für die Opfer des 4. März 1919 nieder. Als offizieller Vertreter der Stadt Kaaden legte Stadtrat Michal Voltr gleichfalls einen Gedenkkranz nieder und hielt eine eindrucksvolle Rede.

Lothar Grund vertrat den Heimatkreis Kaaden-Duppau. Seinem Einsatz und seiner Regsamkeit verdanken wir, daß dieses Gedenken auch heuer würdevoll gestaltet wurde. Außerdem

„Pozdrav panbuh“, tschechisch für Grüß Gott.

Unschätzbar wertvoll war für uns die Dolmetscherin Veronika Klimová, die uns geduldig half, unsere tschechischen Freunde zu verstehen und unsere deutschen Reden ins Tschechische zu übersetzen.

In meiner Gedenkrede sagte ich, daß wir heute die Geschichte nicht mehr verändern könnten. Das verpflichte uns jedoch um so mehr, aus unserer über Jahr-

nern, um dann besser und ohne Vorbehalte aufeinander zugehen zu können. Dabei gelte der Grundsatz: verzeihen ja, vergessen nein. Abschließend stellte ich die Frage, wie es denn um das Selbstbestimmungsrecht der Völker in unseren Tagen bestellt sei. Vor dem Hintergrund des unbeschreiblichen Leids, mit dem die Zivilbevölkerung der Ukraine sich täglich konfrontiert sehe, wo Kinder, Frauen und alte Menschen Opfer seien, wo Flucht und Vertreibung erneut eine schreckliche Aktualität erführen – vor diesem Hintergrund seien wir betroffen, ratlos und aufgewühlt.

11/2023

waren der örtliche Dechant Josef Čermák und Bayerns Stellvertretende SL-Landesobfrau Margaretha Michel gekommen. Michel begrüßte ihrerseits die Gedenkenden mit einem herzlichen

� SL-Landesgruppe Baden-Württemberg

hunderte dauernden, gemeinsamen deutsch-tschechischen Geschichte zu lernen. Es sei wichtig, sich an solchen Gedenktagen wie dem 4. März zu treffen, an vergangene Ereignisse zu erin-

„Frieden hingegen bedeutet frei sein von Angst und Unterdrückung, das bedeutet Rechtsstaatlichkeit und die Gültigkeit des Völkerrechts. Daraus resultiert die zwingende Verpflichtung für uns alle konsequent, stets und überall für diese fundamentalen und existenziellen Werte einzutreten.

Aus Unrecht entsteht Versöhnung

Den 104. Jahrestag des 4. März 1919 beging die SL-Landesgruppe Baden-Württemberg mit einer Feierstunde im Haus der Heimat in Stuttgart und erinnerte an das Selbstbestimmungsrecht der Völker.

Landesobmann Klaus Hoffmann begrüßte Gedenkredner und Ex-Minister Guido Wolf, Konrad Epple MdL, Andreas Kenner MdL, den Karlsruher Bürgermeister Albert Käuflein, Stadträtin Rose von Stein, die Bezirksvorsteherin von StuttgartNord, Sabine Mezger, Ex-Regionalrat Hans-Werner Carlhoff, die Stuttgarter Alt-Stadträtin Bärbel Häring, Ex-Ministerialrätin Christiane Meis, den Vorsitzenden des Sudetendeutschen Heimatrates und Ehrenvorsitzenden des Südmährerbundes Franz Longin, BdV-Landesvorsitzenden Hartmut Liebscher und BdV-Landesgeschäftsführer Richard Jäger sowie die Mitglieder der Sudetendeutschen Bundesversammlung Peter Sliwka und Waltraud Illner. Die Familie Preisenhammer begleitete die Feierstunde musikalisch.

Klaus Hoffmann rief in seinen Eingangsworten die Ereignisse des 4. März 1919 noch einmal in Erinnerung. Dann blickte Guido Wolf auf die Historie des 4. März 1919 zurück und würdigte die Leistung der Sudetendeutschen.

Wolf, seit 2006 im Landtag und 2016 bis 2021 Justizminister, sagte, daß er sich mit der SL sehr verbunden fühle und großen Respekt vor der Lebensleistung der Vertriebenen habe. Deshalb sei ihm wichtig, mit dieser Gedenkfeier an das 1919 den Sudetendeutschen vorenthaltene Selbstbestimmungsrecht zu erinnern.

Im Frühjahr 1919 seien neue Staaten entstanden und Grenzen bestehender Staaten neu gezogen worden. So seien auch die Sudetendeutschen über Nacht Teil der neuen Tschechoslowakei geworden. Sie hätten sich der Republik Deutschösterreich zugehörig gefühlt, aber an den Wahlen zur ersten deutschösterreichischen Nationalversammlung im Februar 1919 nicht teilnehmen dürfen. Deshalb seien sie am 4. März 1919 auf die Straße gegangen. Tschechisches Militär habe die Demonstrationen blutig niedergeschlagen. Das Ergebnis seien 54 Tote und 200 Verletzte gewesen.

Das Ziel der Sudetendeutschen, ihre kulturelle Identität in einem demokratischen Staatswesen zu erhalten, habe sich erst

nach dem Zweiten Weltkrieg und ihrer Vertreibung erfüllt. Allerdings in der jungen Bundesrepublik Deutschland und nicht in ihrer sudetendeutschen Heimat. „Doch die Sudetendeutschen waren ein Glücksfall für Deutschland und für unser Land Baden-Württemberg.“

Auch wenn die neuen Mitbürger aus dem Sudetenland anfangs nicht überall mit offenen Armen empfangen worden seien, so könne das Zusammenwachsen von Einheimischen und Vertriebenen nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die Vertriebenen hätten maßgeblich zum Wiederaufbau der Bundesrepublik Deutschland beigetragen. Ohne ihre Tatkraft wäre der damit verbundene wirtschaftliche Aufschwung bescheidener ausgefallen. Neben dem wirtschaftlichen Beitrag nannte Wolf vor allem das Engagement der Sudetendeutschen zur Versöhnung und Verständigung mit dem tschechischen Nachbarn.

In diesem Zusammenhang zog er Parallelen zwischen den Ereignissen des März 1919 und der Gegenwart in Europa, wo

auch heute in der Ukraine wieder Menschen für ihr Selbstbestimmungsrecht und ihre Identität kämpften. „Sie kämpfen darum, in einem demokratischen Staatswesen zu leben, und viele von ihnen haben bereits mit ihrem Leben dafür bezahlt. Und wie damals den Herren in Prag das Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen egal war, so egal ist dieses Recht der Ukrainer dem Mann im Kreml heute.“ Doch wie es schon seit vielen Jahren eine kontinuierliche Versöhnungsarbeit zwischen Sudetendeutschen und Tschechen gebe, so müsse es dereinst zu einer solchen Versöhnung zwischen jungen Ukrainern und Russen kommen, was man sich allerdings heute angesichts des schrecklichen Krieges von Wladimir Putin gegen die Ukraine kaum vorstellen könne. Die Geschichte der Sudetendeutschen zeige jedoch, daß noch aus der brutalsten Gewalt und dem größten Unrecht eines Tages Verständigung und Versöhnung entstehen können.

Außerdem hielt Franz Longin am Mahnmal für die deutschen Heimatvertriebenen in Stuttgart eine Gedenkrede. In dieser erinnerte er an die Opfer des 4. März 1919, an das Selbstbestimmungsrecht der Völker und legte einen Kranz nieder. Helmut Heisig

FORUM Sudetendeutsche Zeitung Folge 11 | 17. 3. 2023 6 � Sudetendeutsche Landsmannschaft

SCHICKSALSGEMEINSCHAFT EUROPA 26 BIS28MAI 20 2 3 IN REGENSBURG 7 3. SUDETEND E UTSCHER TA G

Verzeihen ja, vergessen nein

Kreisobfrau Waltraud Illner, Sabine Mezger, Rose von Stein, Hans-Werner Carlhoff, Franz Longin, Dr. Dieter Bruder, Vorsitzender des Vereins Alte Heimat–heimattreuer Kuhländler, Vizelandesobmann Christoph Zalder, Bürgermeister Dr. Albert Käuflein, Bärbel Häring, Guido Wolf MdL, Landesobmann Klaus Hoffmann, Konrad Epple MdL, Herbert Preisenhammer von der AG Sing-, Tanz- und Spielkreise in Baden-Württemberg, Andreas Kenner MdL und BdV-Landesvorsitzender Hartmut Liebscher. Bilder: Helmut Heisig

Michal Voltr, Dr. Veronika Klimová, Lothar Grund, Rudolf D. Fischer, Margaretha Michel und Dechant Josef Čermák.

� SL-Kreisgruppe Hof/Oberfanken

Möge der Schmerz schwinden

Wie alljährlich gedachte die oberfränkische SL-Kreisgruppe Hof der Opfer des 4. März 1919 mit Kranzniederlegungen an den Mahnmalen für die Toten der Heimat in Schwarzenbach und Bad Steben statt mit zentraler Gedenkfeier in Bad Steben.

Kreisobmann Adalbert Schiller begrüßte alle Gottesdienstbesucher und Landsleute, insbesondere den Zelebranten Pfarrvikar Sebastian Schiller, SL-Bezirksobfrau Margaretha Michel, Klaus Adelt MdL und Bürgermeister Bert Horn mit seinem Stellvertreter Maximilian Stöckl sowie Schillers Stellvertreter Jürgen Nowakowitz und Bannerträgerin Eva-Maria Herrmann.

Der katholische Kirchenchor und Ellen von Kieseritzky an der Orgel begleiteten den Gedenkgottesdienst. Sie boten Stücke wie „Herr, deine Güte reicht so weit“ von Joseph Haydn, „Alle meine Quellen entspringen in dir“ von Hans-Jürgen Lommatzsch, aus der Anna-Messe von Max Hohnerlein, ein Offertorium von Jean-Francois Dan-

re feste Nahrung seien die Menschen zu sehr geschwächt gewesen. Bei den Friedensschlüssen in Paris von 1919 sei über die Köpfe der Beteiligten entschieden worden. Österreich-Ungarn und die Türkei seien zerlegt worden, mit Folgen, unter denen wir heute noch litten. Auch der Westteil der Ukraine – damals Galizien genannt – habe bis 1919 zu Österreich gehört. USAPräsident Woodrow Wilson habe weitab von den betroffenen Orten vom Selbstbestimmungsrecht der Völker gesprochen. Das habe aber nur für die Sieger gegolten. Mit der neuen Tschechoslowakei habe man wieder einen Vielvölkerstaat geschaffen, ohne die Minderheiten richtig einzubinden. Michel erinnerte an die sudetendeutsche Demonstration am 4. März 1919 in Kaaden. Der demonstrierenden Menschenmenge habe eine kleine Einheit von Tschechen gegenübergestanden, jung, unerfahren und unsicher. „Es fielen Schüsse, und es starben Menschen. Der tschechische Pfarrer von Kaaden wies darauf hin, daß Kleinkinder, Heranwachsende, Frauen und alte Männer getroffen worden seien. Meist waren es Querschläger, die das Unglück anrichteten.“

Vizekreisobmann Jürgen Nowakowitz, Bezirksobfrau Margaretha Michel, Kreisobmann Adalbert Schiller, Anni Zaha und ihre Tochter, Bannerträgerin Eva-Maria Herrmann, in Schwarzenbach.

drieu oder während des Auszugs zum Mahnmal ein Maestoso von Heinrich Christian Rinck.

Margaretha Michel begann ihre Ansprache mit dem Hinweis, sie sei am Vortag beim Gedenken in Kaaden gewesen (Ý Seite 6). Michel begrüßte Pfarrvikar Sebastian Schiller genauso wie am Vortag den Pfarrer von Kaaden mit „Pozdrav panbuh“, tschechisch für Grüß Gott.

So hätten sich mehr als 800 Jahre lang Deutsche und Tschechen in der Heimat begrüßt. Deutsche, Tschechen und Juden hätten über Jahrhunderte meist friedlich zusammengelebt.

Vor einigen Jahren habe ein australischer Historiker darauf hingewiesen, Europa sei gleichsam mit einem Schlafwagen 1914 in den Krieg gerauscht. Bald sei bekannt gewesen, daß die Mittelmächte nicht in der Lage gewesen seien, den Krieg zu gewinnen. Aber man habe lieber Stellungskrieg gespielt. Millionen Menschen seien im Feld und noch mehr an der Spanischen Grippe gestorben. Und für die erkrankten Menschen habe es zuletzt nur noch den Rübenwinter gegeben. Ohne Brot und ande-

Nun schilderte Michel die Folgen, die Diskriminierung der Deutschen, den wachsenden Einfluß des Deutschen Reichs, den Einmarsch in das Sudetenland, die Besetzung der sogenannten Resttschechei und die Vertreibung.

„Mögen mehr als 100 Jahre nach 1919 und 78 Jahre nach Kriegsende die Bitternis und der Schmerz aus den Herzen verschwinden. Gleichzeitig ist es notwendig, daß das noch bestehende Unrecht in wissenschaftlichen Diskursen aufgearbeitet wird. In dem Sinne gedenken wir aller Menschen, die zum Opfer geworden sind und gelitten haben und hoffen auf einen künftigen Frieden“, schloß Margaretha Michel ihre zu Herzen gehende Rede.

Nach dem Gottesdienst zog man unter den bereits genannten Orgelklängen zum Mahnmal der Toten der Heimat. Dort legten Landtagsabgeordneter Klaus Adelt und die beiden Bürgermeister mit den SL-Obleuten einen Kranz nieder. Anschließend fuhr man nach Schwarzenbach und legte auch dort ein Blumengebinde nieder. Pfarrsekretär Bernhard Kuhn sprach an beiden Gedenkstätten ein Gebet für die Toten des 4. März sowie für alle Kriegsopfer. dn

Die Südmährer Thomas und Dr. Bruno M. Kaukal, Claus Hieke mit Wurzeln im Elbetal und im Egerland, Brunhilde Reitmeier-Zwick, Bundvorsitzende der Karpatendeutschen Landsmannschaft, Stadtrat Thomas Schmid, Erich Plischke, Vorsitzender der Landsmannschaft der Oberschlesier (LdO) in München, sein Stellvertreter Norbert Gröner, Ehrenvorsitzende Gertrud Müller, die Beisitzer Johann Plischke und Josef Fürguth sowie Susanne Häussler von der SLKreisgruppe München.

Klaus Adelt MdL, SL-Kreisobmann Adalbert Schiller, sein Vize Jürgen Nowakowitz, Anni Zaha, dahinter Bannerträgerin Eva-Maria Herrmann, Bezirksobfrau Margaretha Michel, Bürgermeister Bert Horn und Dritter Bürgermeister Maximilian Stöckl in Bad Steben. Bilder: Bernhard Kuhn

Renate Ruchty, Vorsitzende der Böhmerwaldgruppe München, Harfenistin Laura Fischnaller, Birgit Unfug, Betreuerin der Heimatlandschaft ErzgebirgeSaazer Land, Siegfried Lange, Bezirksvorsitzender der Landsmannschaft Schlesien, Dr. Michael Henker vom Sudetendeutschen Museum, Damian Schwider, Vorsitzender der LdO-Landesgruppe Bayern, Dr. Gotthard Schneider, Landesvorsitzender der Landsmannschaft Schlesien, Paul Hansel, Vorsitzender des BdV-Bezirksverbands Oberbayern und Ministerialdirigent a. D., Andreas Lorenz MdL, die Kuhländlerin Christl Rösch und Professor Dr. Ulf Broßmann, SL-Bundeskulturreferent und Betreuer der Heimatlandschaft Kuhländchen. Bilder: Nadira Hurnaus

Erbe des Ersten Weltkriegs

Heuer beging die SL-Kreisgruppe München-Stadt und -Land den Tag des Selbstbestimmungsrechts der Völker mit der Landsmannschaft Oberschlesien sowie dem BdV-Kreisverband München und BdV-Bezirksverband Oberbayern im Sudetendeutschen Haus in München.

G

astgeber und Kreisobmann Johann Slawik kommentierte den Einzug der Fahnenabordnungen, den Horst Pelger auf dem Akkordeon begleitete, und begrüßte die Gäste. Birgit Unfug gedachte der Toten, Stadtrat Thomas Schmid überbrachte die Grüße von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und Andreas Lorenz MdL die der Landesregierung.

Ortfried Kotzian, Gedenkredner und Vorstandsvorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung, widmete sich dem Selbstbestimmungsrecht der Völker. Das sei bei den politischen Auseinandersetzungen zwischen Tschechen und Sudetendeutschen am 4. März 1919 und zwischen Polen und Oberschlesiern am 20. März 1921 verletzt worden. Bei diesen Erbschaften des Ersten Weltkriegs sei es um Machtsicherung, Machtgewinnung, um Landnahme und um Manipulation von Volksgruppen oder ethnischen Gruppen im Sinne der beteiligten Nationalstaaten gegangen.

Der 4. März 1919 sei die Geburtsstunde der Sudetendeutschen als Volksgruppe oder ethnische Minderheit in einem andersnationalen Staat. Deutschböhmen, Deutschmährer und Sudetenschlesier seien in einem gemeinsamen Territorium, der Tschechoslowakei, vereint, was in der Donaumonarchie Österreich-Ungarn nicht der Fall gewesen sei. Dort hätten die österreichischen Kronländer Böhmen, Mähren und Schlesien existiert. Deren Sprache habe nur eine untergeordnete Rolle gespielt, unabhängig davon seien sie Bürger ihres Kronlandes gewesen.

Nach 1918 habe es eine Staatssprache, das Tschechische und Slowakische oder damals als Konstrukt das Tschechoslowakische gegeben, und eine Minderheitensprache, das Deutsche und einige andere. Der 4. März 1919 habe der Welt beweisen sollen, daß die Sudetendeutschen mit ihrer erzwungenen Eingliederung in den tschechoslowakischen Nationalstaat nicht einverstanden gewesen seien.

Alle Deutschen der ehemaligen Kronländer Böhmen, Mähren und Schlesien hätten sich an

diesen Protesten beteiligt: „Die Sudetendeutschen also!“ Dieser Begriff sei bei der Entstehung des tschechoslowakischen Nationalstaates mitgegründet worden. Das weitere Schicksal der Sudetendeutschen wie der Anschluß an das Dritte Reich oder die Vertreibung aus den Sudetenländern sei nur vor dem Hintergrund dieser Geburtsstunde zu begreifen.

Jahrhundertealt seien die Beziehungen zwischen Deutschen und Polen. Dabei handele es sich um die schwierige Geschichte von Nachbarvölkern, die unter dem Schicksal einer Mittel-

gewesen. So auch in Oberschlesien und einem kleinen Teil Niederschlesiens. Zuvor sei es zu mehreren polnischen Aufständen in Oberschlesien gekommen.

Die Urbevölkerung in diesen Abstimmungsgebieten sei immer zwischen Deutschen, Polen und Tschechen, also zwischen den großen Nationen gestanden. Das sei jene meist slawische Bevölkerung, die weder von Deutschen noch von Polen habe assimiliert werden können wie Kaschuben, Schlonsaken, Masuren, Hultschiner, Teschener Schlesier oder Wasserpolen. Jedes der

Nach dem 11. September 2001 sei die Kriegserklärung gegen den internationalen Terrorismus gekommen und damit die Möglichkeit zum Unterlaufen des Völkerrechts und der Menschenrechte. „Ich nenne nur Guantanamo auf Kuba, den Einmarsch in Afghanistan oder jenen der ,Koalition der Willigen‘ im Irak.“ Rußland habe dies hingenommen. Im Frühjahr 2014 habe Wladimir Putin die politischen Fehler des Westens für seine machtpolitischen Ziele erkannt und auf der Krim Fakten geschaffen. Rußland habe ein bisher autonomes Gebilde in der Ukraine zunächst aus historischen sowie machtpolitischen und strategischen Gründen beansprucht, dann nach dem Prinzip des Selbstbestimmungsrechtes der Völker aus ethnischen Gründen zur Rückkehr ins Russische Reich veranlaßt.

Die Sudetendeutschen hätten 1919 nur demonstrieren können. Sie seien weder an der Gründung der Tschechoslowakei noch am Anschluß 1938 beteiligt worden. Damals wie heute werde das Geschehen mit der friedensstiftenden Kraft des Selbstbestimmungsrechtes der Völker begründet.

lage in Europa gelitten und dieses Schicksal in der Epoche der Nationswerdungen mit machtpolitischen Mitteln auf Kosten der Nachbarn zu bewältigen versucht hätten. Aus diesem Grunde sei das Verhältnis der beiden Nachbarvölker belastet.

Die Leidtragenden seien vor allem die Angehörigen der beiden Völker, die jeweils im Sprach- oder Staatsgebiet des anderen Volkes gelebt hätten: die Polen in Deutschland und die Deutschen in Polen. Mit der Gründung des modernen polnischen Staates Anfang des 20. Jahrhunderts sei der Grundstein für eine bedeutende deutsche Minderheit gelegt worden. Die Volksabstimmung für Oberschlesien am 20. März 1921 habe dazu beigetragen.

Auch die erste polnische Republik habe in dem Nationalitäten- und Vielvölkerstaat Polen eigentlich einen polnischen Nationalstaat gesehen, die Minderheiten seien Fremdkörper gewesen. Mit dem Versailler Friedensvertrag 1919 hätten Gebiete, insbesondere im Osten des Reiches, ohne Volksabstimmung an Polen abgetreten werden müssen. In anderen Gebieten seien zur Festlegung der Grenze zwischen Deutschland und Polen Volksabstimmungen vorgesehen

umliegenden großen Völker habe die Gruppe für sich reklamiert, sie im nationalen Sinne eingliedern wollen, und bei jeder Grenzverschiebung seien sie „befreit“ worden.

Bei der Abstimmung in Oberschlesien hätten 59,6 Prozent für einen Verbleib bei Deutschland und 40,4 Prozent für eine Abtretung an Polen gestimmt. Die Pariser Botschafterkonferenz habe daher beschlossen, Oberschlesien entlang der Sforza-Linie zu teilen. Damit sei der größte Teil des Industriereviers unter polnische Herrschaft gekommen.

Die Geschehnisse auf dem Balkan in den 1990er Jahren oder jetzt in der Ukraine und in Rußland erinnerten fatal an Geschehnisse in der Mitte Europas vor und nach dem Ersten Weltkrieg. Ironisch schilderte Kotzian, in welch trügerischer Sicherheit sich die Menschen des „Westens“ im Nachwende-Europa gewiegt hätten, geglaubt hätten, daß keine Kriege mehr geführt würden, sich die Demokratie durchgesetzt habe, nur die USA eine Supermacht und die VR China noch nicht so weit und in den Handel mit der freien Welt so eingebunden sei, daß keine Gefahr bestehe. Jugoslawienkriege seien als regionale Konflikte herunter geschrieben worden.

Das Selbstbestimmungsrecht enthalte ein Versprechen, das nicht eingelöst werden könne. Eine Welt, in der jedes Volk einen eigenen Staat nicht bilden müsse, aber bilden dürfe und in dem jeder Mensch dem Volk seiner Wahl angehören könne, lasse sich denken, aber nicht verwirklichen. Selbstbestimmungsrecht könne ohne Volksgruppenoder Minderheitenrecht nur ein machtpolitisches Instrument der Nationalstaaten sein, sei aber keine Lösung für ethnische Konflikte.

Zum Schluß sprach Paul Hansel, Vorsitzender des BdV-Bezirksverbandes Oberbayern und Ministerialdirigent a. D., ebenfalls das Minderheitenrecht an. Er beklagte, daß Polen Gelder für den Deutschunterricht der deutschen Minderheit gestrichen habe. Außerdem wies er angesichts des drei Tage zuvor begangenen Frauentages darauf hin, daß unter den 54 Märztoten 20 Frauen und Mädchen gewesen seien. Das beweise, wie stark sich bereits damals Frauen engagiert hätten. Eine weitere Frau, Laura Fischnaller, hatte das Gedenken auf ihrer Volksharfe von dem Kitzbühler Harfenbauer Peter Mürnseer begleitet. Es endete mit der Bayern- und der Deutschlandhymne.

AKTUELL Sudetendeutsche Zeitung Folge 11 | 17. 3. 2023 7

Nadira Hurnaus

� SL-Kreisgruppe München-Stadt und -Land/Oberbayern

Renate Slawik, Dr. Ortfried Kotzian, Gedenkredner und Vorstandsvorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung, sowie Johann Slawik, Obmann der SLKreisgruppe München-Stadt und -Land.

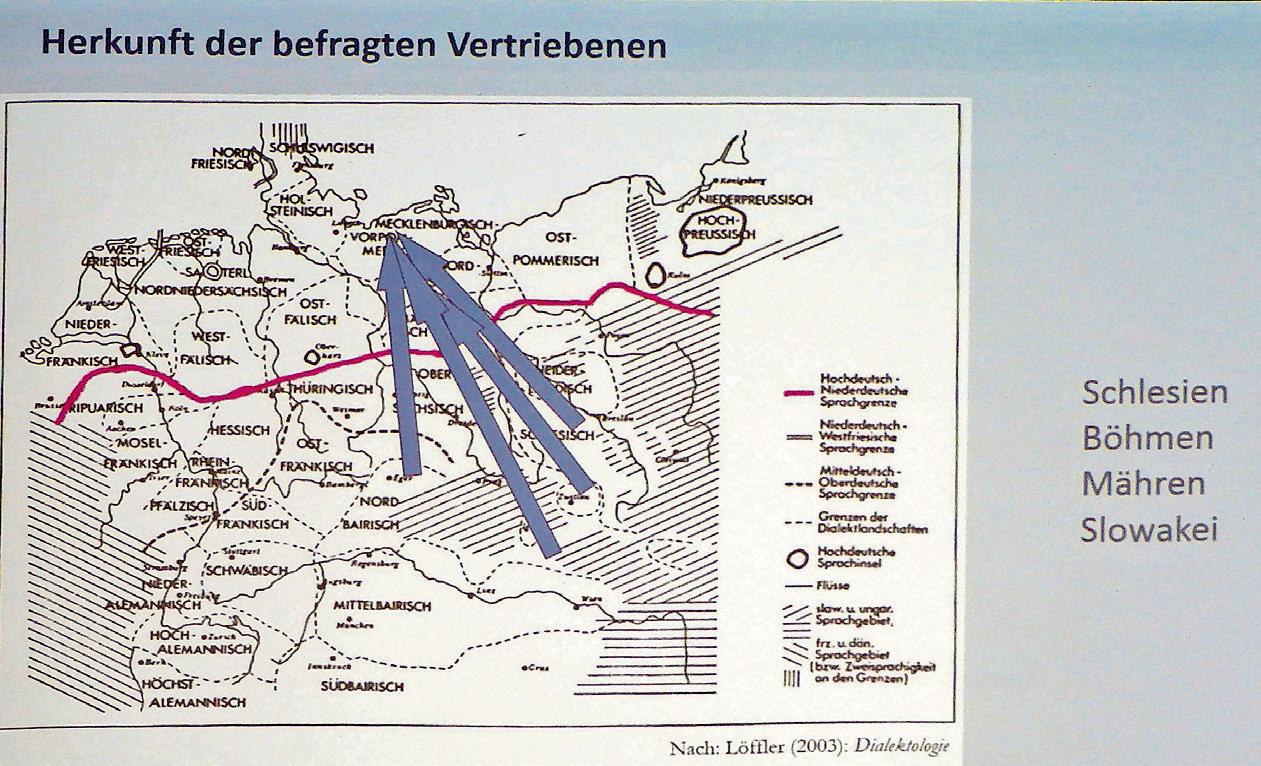

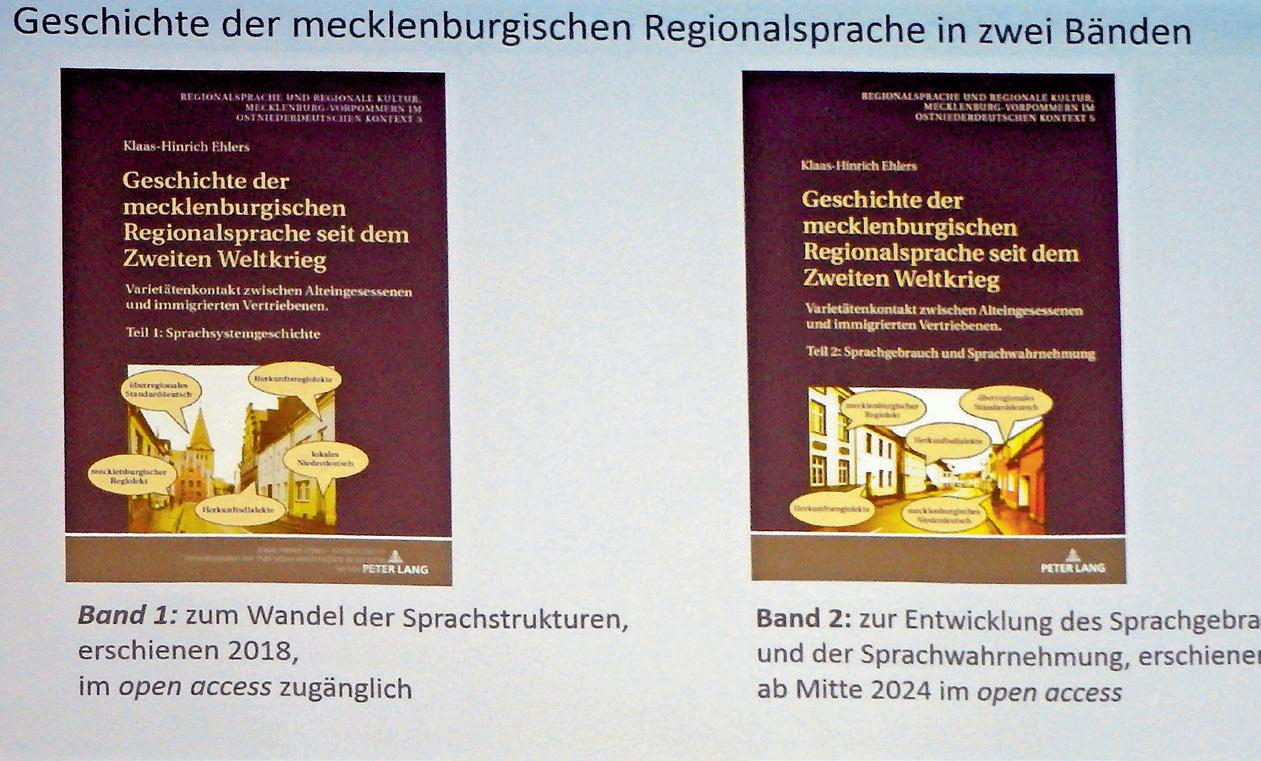

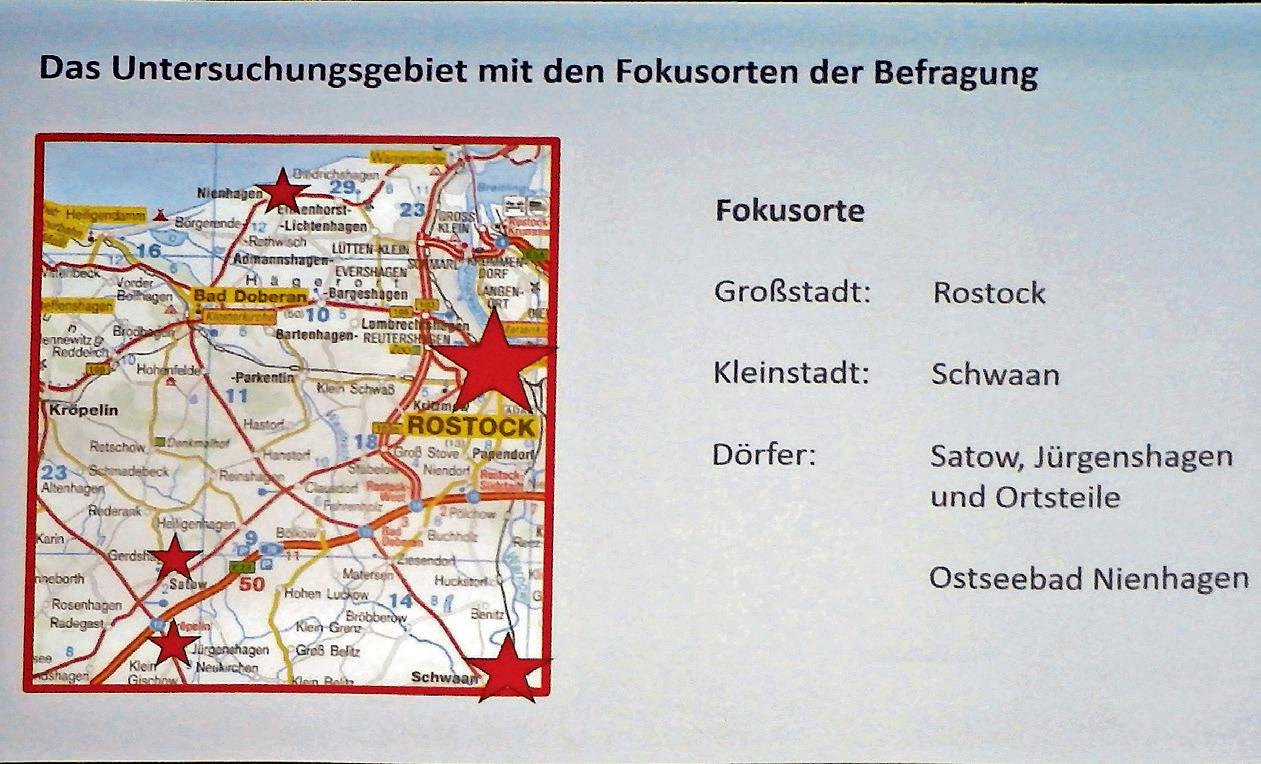

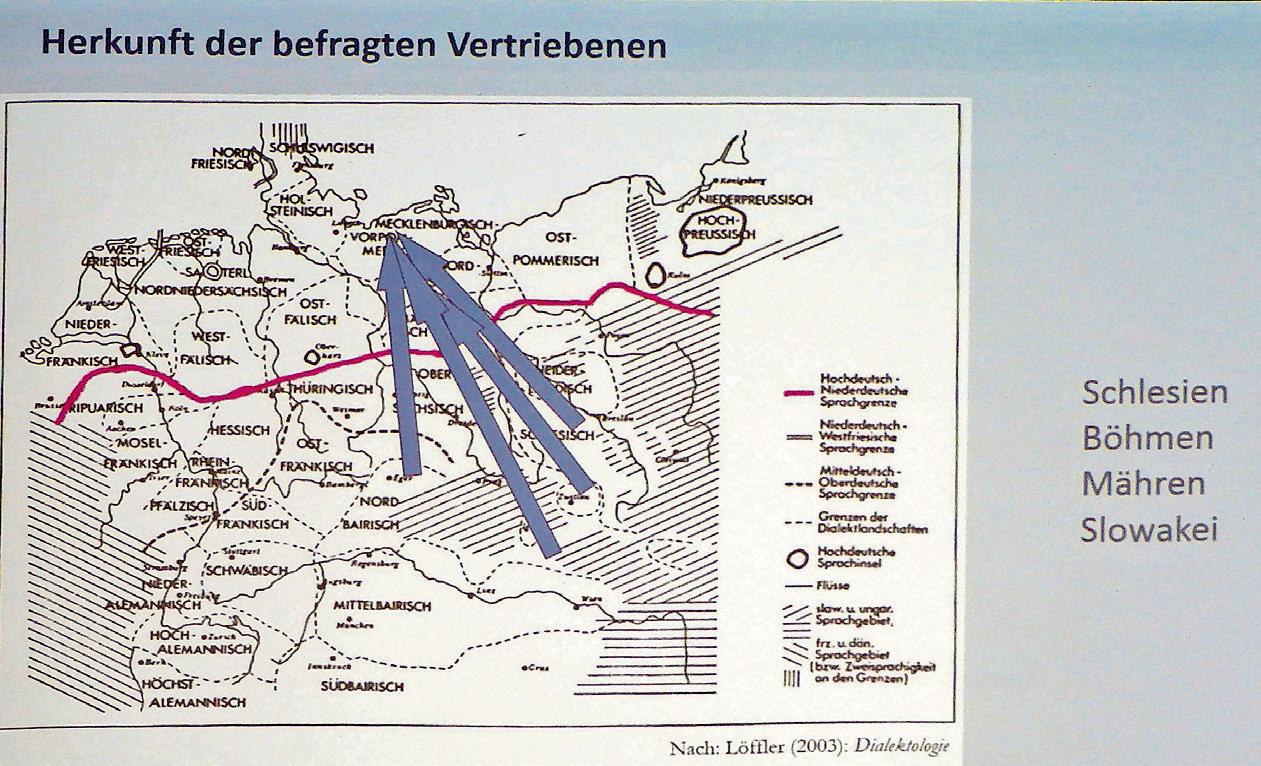

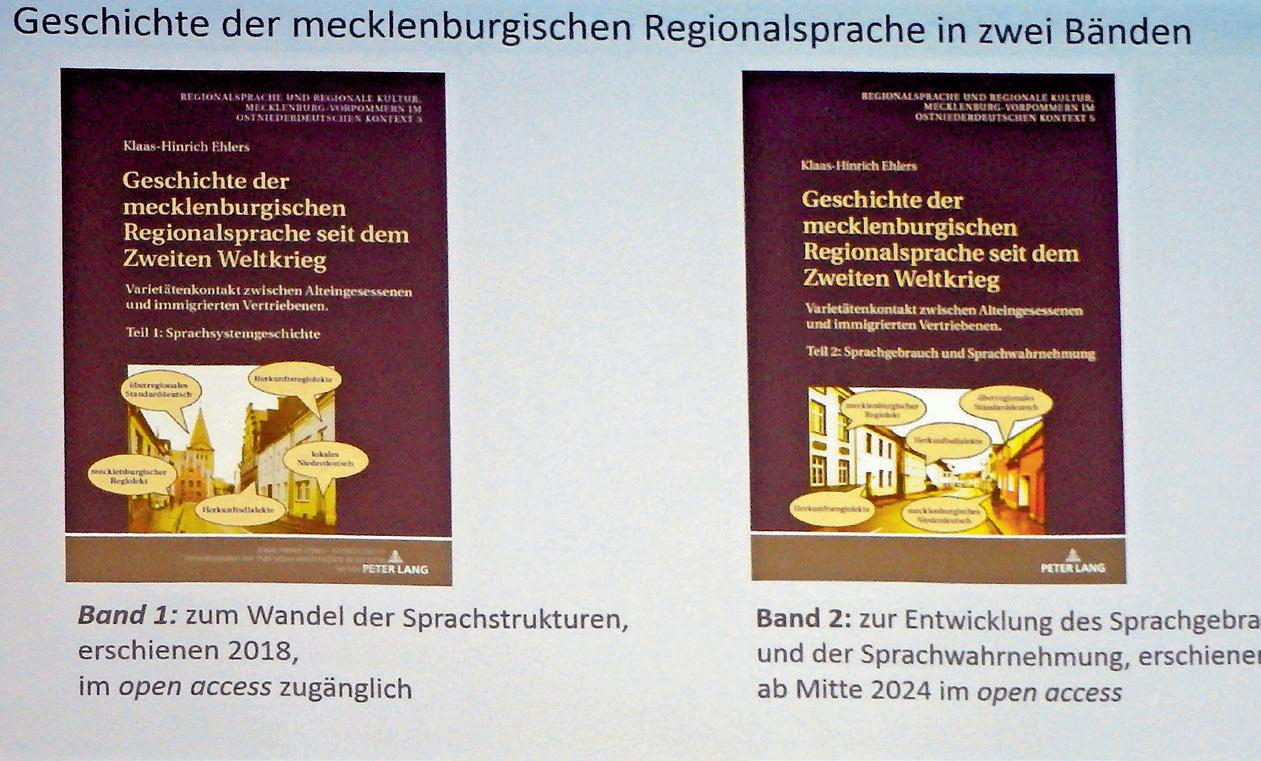

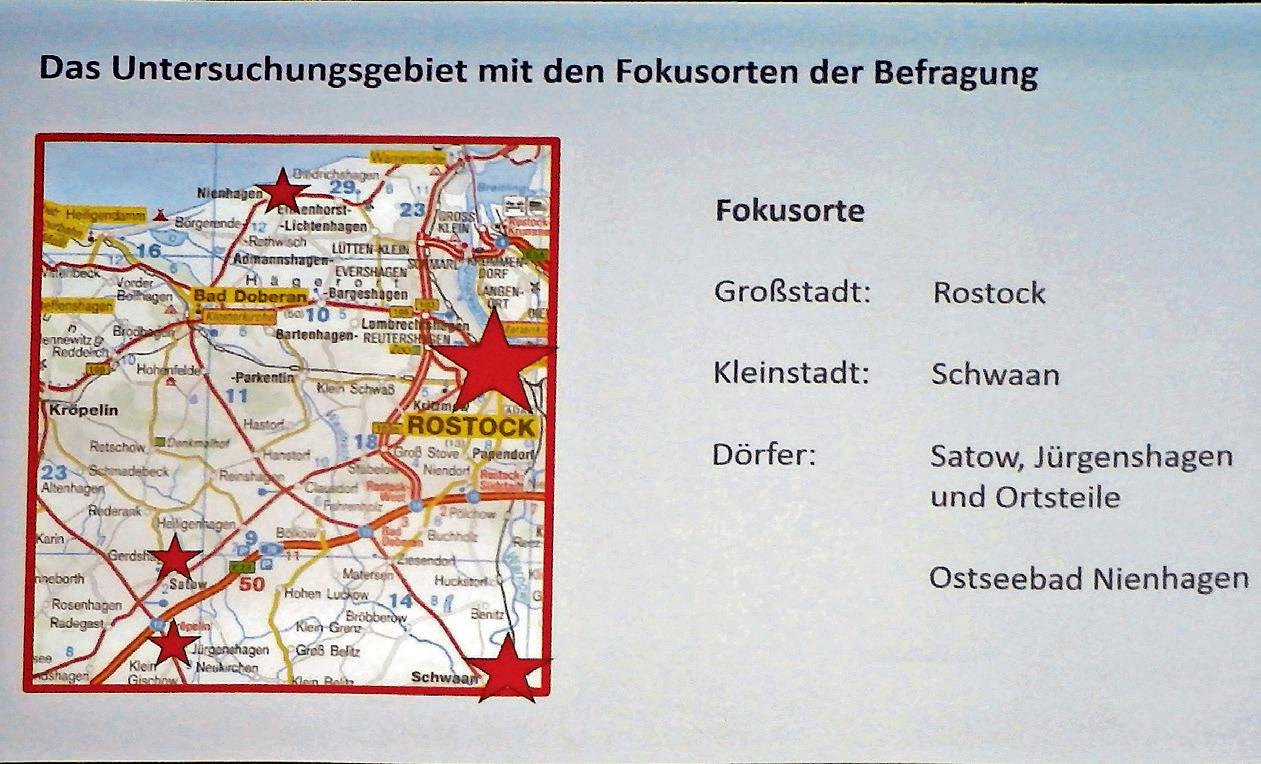

Bei einer gemeinsamen Veranstaltung von Collegium Carolinum und Adalbert-Stifter-Verein referierte der Linguist Klaas Hinrich Ehlers über die sprachliche Integration der Vertriebenen nach 1945. In seinem Vortrag „Ankommen im Dialekt“ ging es speziell um die schnelle Aneignung des Plattdeutschen der Vertriebenen aus den böhmischen Ländern, Schlesien und der Slowakei in MecklenburgVorpommern, die er erforscht hatte.

Unter den vielen deutschen Flüchtlingen und Vertriebenen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Norddeutschland angesiedelt wurden, war auch eine große Zahl von Menschen aus den böhmischen Ländern, aus Schlesien und aus der Slowakei“, erläuterte Klaas Hinrich Ehlers. Der Forscher untersuchte in einer Umfrage, wie sich diese Menschen aus mittel- und oberdeutschen Herkunftsgebieten sprachlich in ihrem neuen Lebensumfeld orientierten, das damals noch stark vom Niederdeutschen oder Plattdeutschen geprägt war. Die allgemein übliche Meinung zu dieser Frage sei, daß die immigrierten Vertriebenen ebenso wie die alteingesessenen Menschen vom Gebrauch ihrer Dialekte rasch Abstand genommen und sich sprachlich im überregionalen Hochdeutschen getroffen hätten.

Umfangreiche Zeitzeugenbefragungen in der Umgebung der 5200 Seelen zählenden Kleinstadt Schwaan im Kreis Rostock

� Vortrag im Sudetendeutschen Haus

Man wullt ouck so räden