Bericht über die Marienbader Gespräche (Seite 7)

Sudetendeutsche Zeitung

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Reicenberger Zeitung

Jahrgang 75 | Folge 20 | 2,80 EUR 75 CZK | München, 19. Mai 2023

❯ Aufruf des Sprechers der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt

Auf geht´s nach Regensburg

Liebe Landsleute, unser sudetendeutsches Pfingsttreffen von 26. bis 28. Mai in Regensburg, einer der schönsten Städte Europas, wird wohl wieder ein ganz besonderes Ereignis (Programm siehe auf den Seiten 21 bis 24).

Christian Schmidt, und den langjährigen Vizepräsidenten des Europäischen Parlamentes Libor Rouček.

Art, wie ich reagiert hatte, war die einzige Erklärung für mich, daß mich ein gepflegter Herr in Zivil ansprach und sich nach meinem Schule sein müßte und bot mir an, hier zu bleiben. Ich fragte ihn, was er denn sei, worauf er sich als Kreisschulrat vorstellte. Er versprach mir kostenlose Teilnahme an einem Lehrerausbildungswie die größeren Nazis, als ich einer war, in Bonn zu guten Demokraten gereift waren (Zitat von Herrn Kohl während einer Talk Show in Holland). In diesem Lager kamen wir mit Heimkehrern aus westlichen GeIch hielt es für schmutzige Propaganda, die Amis hätten vor hungernden, angetretenden Landsern hochwertige

Schwester als Transportführer vor. Die Schwester hieß wie ich und rief sogleich eine Ambulanz an. Mitteilungsblatt für den früheren Gerichtsbezirk Zuckmantel im Altvatergebirge ❯ Ministerin Ulrike Scharf

Schublade ihres Schreibtisches und übergab mir einen verschlossenen Briefumschlag. 150 Mark waren darin! Ich wollte das Geld nicht annehmen, sie versicherte mir aber, dies sei eine Kollekte, die man ihr mit der Auflage gegeben hätte, sie einem würdigen ab. Diese Sammlung und 100,– DM sind alles, war ich für die Knochenarbeit von der Bundesrepublik erhalten habe. In meiner bescheidenen Meinung hätte man diesen kleinen Betrag als Versuchriger der Waffen-SS automatisch zum Verbrecher gestempelt, meiner Würde beraubt wurde, zählen können. Hier bedanke ich mich bei meinen ehemaligen SS-Kameraden, die als gute Christdemokraten in Bonn Volksvertreter spielen. Verzeibrachte uns in das, was vom Reich übrig geblieben war. Ich vergaß den Namen des Ortes, wo wir in ein Quarantänelager mußten. Vor der Entlausung mußte ich aufpassen, daß auch jeder hineinging! Ein deutsches Fräulein kam mit einem Iwan am Arm daher. Ich

Jugend gemeinsam für Europa

Die Zahlen sind beeindruckend:

15 000 junge Menschen aus Bayern und Tschechien haben sich mit 600 Vorschlägen und 170 000 Stimmabgaben am Digital-Projekt „Jugend gemeinsam für Europa“ beteiligt, das das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS) gefördert hat.

Das Feedback der jungen Menschen sei großartig, freute sich Bayerns Jugendministerin Ulrike Scharf auf der Abschlußveranstaltung in München und sagte. „Die Jugend muß Gehör finden – sie ist unsere Zukunft. Ihre Ideen von einem stärkeren und nachhaltigeren Europa bereichern unsere politische Arbeit. Gerade jetzt, wenn Spaltungstendenzen unseren Zusammenhalt gefährden, wenn versucht wird, Gräben zu vertiefen und nicht weit weg Krieg herrscht, ist es wichtig, sich auf gemeinsame Werte und Gemeinschaft zu besinnen. Ich setze mich für eine aktive Kultur der Jugendbeteiligung ein.“

Im Rahmen des bayerischtschechischen Projekts konnten drei Monate lang junge Menschen aus Bayern und der Tschechischen Republik darstellen, wie sie sich ein nachhaltigeres und stärkeres Europa vorstellen und welche Rolle grenzüberschreitende Projekte bei der Stärkung Europas spielen.

Das Ergebnis: Die Jugend diskutierte dabei vielfältige Themen und brachte etliche konstruktive Vorschläge ein, wie zum Beispiel Schulaustauschprogramme aufstocken, mehr gemeinsame Kulturprojekte fördern, Mobilität verbessern, Technologie und digitale Infrastruktur ausbauen.

Die Bürgerbeteiligung fand im Rahmen des Europäischen Jahres der Jugend 2022 statt. Es ist Teil des umfangreichen Bayerischen Aktionsplans „Jugend“ des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. Realisiert wurde das Projekt von dem Verein Initiative Offene Gesellschaft gemeinsam mit den Kooperationspartnern Make.org und eKairos.

Einer der Höhepunkte ist der Heimatabend. Foto: Torsten Fricke

Am Freitag Nachmittag diskutiert ein internationales Forum brisante Fragen wie die Gefährdung des Weltfriedens durch das russische und das chinesische Dominanzstreben. Am Samstag verleihen wir unseren Europäischen Karls-Preis an zwei Persönlichkeiten, die an der Spitze des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums stehen und dort eine sehr wichtige Arbeit für uns leisten: Den Hohen Beauftragten für Bosnien-Herzegowina, Bundesminister a. D.

❯ Heimatmuseum Freudenthal/Altvater in Memmingen eröffnet

Bei der Hauptkundgebung am Sonntag werden unser Schirmherr, Ministerpräsident Markus Söder, und ich über die neuesten Entwicklungen im deutschtschechischen und sudetendeutsch-tschechischen Verhältnis berichten, in dem gerade in diesen Tagen sehr vieles in Bewegung kommt. Außerdem hat die Tschechische Regierung entschieden, daß sie wieder mit einem hochrangigen Politiker vertreten sein wird.

An allen drei Tagen glänzen wir zudem mit K.u.K.: unserer einzigartigen Küche und unserer bunten, äußerst vielfältigen Kultur. Kein Sudetendeutscher

sollte sich dieses Ereignis entgehen lassen, aber auch alle anderen Menschen guten Willens und die breite Öffentlichkeit sind herzlich willkommen. Kommen Sie zum Sudetendeutschen Tag und setzten Sie dadurch ein sichtbares Zeichen für eine gute mitteleuropäische und gesamteuropäische Zukunft! Der Sudetendeutsche Tag freut sich auf viele Gäste aller Volksgruppen und Generationen. Mit den herzlichsten Grüßen Dr. h.c. Bernd Posselt MdEP a. D. Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Neues Museum erinnert an Vertreibung

Bayerns Museumslandschaft ist um eine wichtige Institution reicher. In Memmingen ist jetzt das Heimatmuseum Freudenthal/Altvater eröffnet worden.

Memmingen und das Allgäu haben in der Geschichte der Sudetendeutschen nach 1945 eine besondere Bedeutung. Hier war in den Jahren der Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg Endstation für die Güterzüge mit Zehntausenden Vertriebenen aus dem Sudetenland, hauptsächlich aus dem Altvatergebiet, aus Freudenthal, Jägerndorf und Römerstadt an Bord. Selbst für die Nachkommen „d‘Flichtlinge“ – wie sie von den Einheimischen geschmäht wurden – sind viele Fragen zum „Warum“ und „Wie“ der Vertreibung und der Integration in Schwaben noch offen. Antworten gibt das neue Heimatmuseum Freudenthal/Altvater im Memminger Stadtmuseum. Das als klassische Informations-Ausstellung neu konzipierte Museum ist umso bedeutungsvoller, so Kuratorin Ursula Winkler, als Heimatstuben oder Museumsabteilungen, die sich mit der Vertreibungsgeschichte aus dem deutschen Osten beschäftigen, andernorts reihenweise schließen müssen. Die Erlebnisgeneration, die diese Heimatstuben bisher betrieben hat, ist nicht mehr da, Nachfolger gibt es nicht.

An die Geschichte der Flucht der Heimatvertriebenen und ihr Seßhaftwerden in der neuen Heimat erinnerte bereits das 1956 im Stadtmuseum auf 27 Quadratmeter, als Heimatstube eingerichtete Heimatmuseum Freudenthal/Altvater. In jenem Jahr

übernahm die Stadt Memmingen auch die Patenschaft für die Heimatvertriebenen aus Stadt und Kreis Freudenthal. Erwin Weiser, Leiter des gut geführten und beliebten Städtischen

Museums in Freudenthal, baute das Heimatmuseum in Memmingen ehrenamtlich, mit viel Fachverstand und guten Kontakten auf. Nach Erweiterungen in den Jahren 1986 und 1997 wurde

das Museum in den vergangenen drei Jahren auf 200 Quadratmetern mit Filmen, Fotos und 200 Exponaten aus dem Fluchtgepäck komplett neu aufgestellt.

Anfang Mai wurde das neue Museum an alter Stelle – in einer ehemaligen großen Wohnung im zweiten Stock des „Hermansbaus“, einem barocken Stadtpalais – eröffnet. Von den Gesamtkosten des Projekts (rund 285 000 Euro) übernahm das Haus des Deutschen Ostens ein Drittel. Private Spender steuerten knapp 20 000 Euro bei, den größten Anteil an der Finanzierung aber leistete die Stiftung Heimatkreis Freudenthal/Altvater e. V. Memmingen sei nach der Vertreibung, so Kuratorin Ursula Winkler, „ein Zentrum der Erinnerung.“ So hatten sich bereits ein Jahr vor dem ersten of-

Kuratorin Ursula Winkler (links) erklärt, wie stark Memmingen zerstört und wie groß die Wohnungsnot für die Vertriebenen war. Das Heimatmuseum Freudenthal/Altvater be ndet sich im Stadtmuseum Memmingen (www. stadtmuseum-memmingen.de) in der Zangmeisterstraße 8 und ist täglich außer montags von11.00 bis 17.00 Uhr geö net. Fotos: Klaus D. Treude

fiziellen Sudetendeutschen Tag, der 1950 in Kempten stattfand, an Pfingsten 1949 rund 20 000 Landsleute in Memmingen versammelt.

Früher, so Winkler, habe sich das Museum eher an die Erlebnisgeneration gewandt. Künftig wolle man – vor allem für die Bekenntnisgeneration, die Kinder, Enkel und die gesamte Bevölkerung – verstärkt Antworten auf offene Fragen geben. In vielen Familien seien viele Geschehnisse tabuisiert worden. Winkler: „Traumata vererben sich.“

Der Weg durch die Ausstellung beginnt mit einem Stimmungsbild Memmingens im Jahre 1945. Bedrückend ist ein in den Boden montiertes Luftbild, das die Zerstörung durch die alliierten Bombardierungen zeigt.

In diese zerstörte, eher ländliche Welt kamen die Vertriebenen in langen Zügen mit jeweils rund 1200 Menschen aus ihrer industriell hoch entwickelten Hei-

mat. Sie machten damals fast die Hälfte der Memminger Bevölkerung aus. Zwei Welten prallten aufeinander.

Die Heimatvertriebenen hatten eine andere Bildung, waren – im Gegensatz zur überwiegend evangelischen Memminger Bevölkerung – katholisch, sprachen mitunter „eine andere Sprache“, die Frauen waren sehr emanzipiert, hatten eine qualifizierte Berufsausbildung. Ein Kulturschock, der, so Winkler, zu großen Auseinandersetzungen führte.

Unter den Zeitzeugen, deren Erinnerungen in Filmen festgehalten wurden, sind Menschen der Erlebnis-Generation, die die Vertreibung als Erwachsene erlebt haben, aber auch damalige Kinder, denen der Neustart in Schwaben wie ein großes Abenteuer vorkam.

Dr. Ortfried Kotzian, der Vorstandsvorsitzende der Sudetendeutschen Stiftung, kam als eines

dieser ehemaligen, in Fellheim bei Memmingen geborenen Kinder, zu Wort. Die älteste Zeitzeugin (Jahrgang 1921) berichtet von ihrer österreichischen Prägung und dem Leben im Lager. Andere erinnern sich an die Bombardierungen, wieder andere an die Einquartierungen. Das neue Heimatmuseum versteht sich auch als Forschungseinrichtung. So können Interessierte in den sorgfältig geführten Güterzug-Transportlisten nachlesen, wer mit welchem Zug und in welchem Waggon aus dem Altvaterland Richtung Memmingen transportiert wurde. Die Listen können auch –wie Tausende weitere Objekte – über die Homepage des Heimatkreises (www.heimatkreisfreudenthal.de) in einem virtuellen Depot eingesehen werden. Wertvolle Elemente der bisherigen Ausstellung wurden in das neue Museum übernommen und neu in Szene gesetzt. Großen Wert legten die Verantwortlichen auf das nachhaltige Konzept der Ausstellung. Vitrinen und Infoträger wurden up- und recycled. Für die an Auto-Rückspiegel erinnernden Objektboxen zur Präsentation kleinerer Gegenstände – etwa Habseligkeiten aus der alten Heimat –wendete man erstmals in einem Museum überhaupt den 3DDruck an. Die Haupttexte sind dreisprachig in Deutsch, Tschechisch und Englisch verfaßt. Damit unterstreicht das Heimatmuseum einmal mehr seinen Anspruch, ein Museum im europäischen Dialog zu sein.

Das neue Heimatmuseum solle, so Dr. Hans-Wolfgang Bayer, Kulturamtsleiter der Stadt Memmingen, „nicht nur Erinnerungsort sein, sondern auch ein Ort zum Bewußtwerden, was Integration und Miteinander ausmachen kann“.

Memmingens zweite Bürgermeisterin, Margareta Böckh, sieht in der Neueröffnung des Heimatmuseums einen Meilenstein in dessen Geschichte. „Aber noch lange nicht das Ende.“ Klaus D. Treude

AUS UNSEREM PRAGER BÜRO

Im Rahmen des letzten Besuchs von Bernd Posselt in Prag, traf sich der Sprecher der Sudetendeutschen dort mit mehreren tschechischen Politikern. Zu ihnen gehörte auch die langjährige Freundin der Sudetendeutschen Terezie Radoměřská. Die frühere Generalsekretärin von Schwarzenbergs Partei TOP 09 wechselte vor einigen Jahren in die Kommunalpolitik und wurde voriges Jahr in das Amt der Bürgermeisterin von Prag 1 gewählt. In diesem Stadtviertel be nden sich die meisten Re-

gierungs- und Parlamentsinstitutionen der Tschechischen Republik, sowie zahlreiche Botschaften, die Bayerische Repräsentanz und auch das Prager Sudetendeutsche Büro. Dorthin hatte Büroleiter Peter Barton Radoměřská zum Gespräch eingeladen. Für Posselt persönlich ist dieser historische Teil Prags mit aktuell etwa 30 000Einwohnern nicht nur einer der schönsten, sondern auch einer der wichtigsten Teile Europas. Radoměřská repräsentierte in der Vergangenheit an mehreren Sudetendeutschen Tagen ihre Partei, und ihr einmaliges Engagement

im deutsch-tschechischen Verständigungsprozess gehört zu den Konstanten ihres Berufslebens. Wir wünschen ihr weiterhin Erfolg in ih-

rer politischen Laufbahn und ihrer Arbeit für ein glückliches Miteinander zwischen den beiden Völkern und Volksgruppen.

Novitny

Bernd Posselt über deutsche Arroganz und Pavels Chancen

Unter dem Titel „Europa ist endlich erwachsen geworden“ hat Tschechiens renommierteste Tageszeitung Lidové Noviny ein großes Interview mit dem Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, im Vorfeld des Sudetendeutschen Tags veröffentlicht. Die Sudetendeutsche Zeitung dokumentiert das Gespräch in Auszügen.

Lidové Noviny: Europa befindet sich seit einem Jahr im Bann des Ukraine-Krieges. Welche Note würden Sie den Europäern dafür geben, wie sie sich damit auseinandersetzen?

Bernd Posselt: Ich würde hier zwischen der Reaktion der Nationalstaaten und der Reaktion von Europa als Ganzem unterscheiden. Ich muß sagen, daß die meisten Nationalstaaten vor allem am Anfang versagt haben. Als die russische Armee bereits an der ukrainischen Grenze stand, ignorierten sie immer noch die Warnungen vor der drohenden Invasion. Der Wendepunkt, und das will ich wirklich betonen, kam erst mit der Reise des tschechischen Premierministers Petr Fiala und zwei seiner Amtskollegen nach Kiew. Sie haben damals die Ehre Europas gerettet. Was die europäische Ebene angeht, ist es gelungen, die ganze Zeit ihre Einheit zu halten. Leider mit der unrühmlichen Ausnahme meines ehemaligen Freundes Viktor Orbán, der zu einem Handlanger Putins geworden ist.

Viele Europäer haben das Gefühl, daß der Ukraine mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird als ihnen selbst. Was kann man tun?

Posselt: Ich würde sagen, daß die meisten EU-Bürger eine überraschende und deutliche Solidarität mit den Ukrainern zeigen.

Ich muß wiederholt die Tschechen erwähnen, die mehr Ukrainer aufgenommen haben als das gesamte Deutschland. Und nach Bayern kamen mehr Ukrainer als nach Frankreich. Es geht also um eine ziemlich ungleichmäßig verteilte Solidarität. Ich höre manchmal Kritik, aber es ist kein Mehrheitsphänomen. Putin wollte die Europäer spalten, aber das ist ihm auch nach einem Jahr nicht gelungen. Sogar vor kurzem, als es ein Problem mit dem billigen ukrainischen Getreide gab, wurde die Solidarität nicht gefährdet. Das Thema wurde schließlich auf europäischer Ebene gelöst, nicht auf der nationalen Ebene, wo jeder Staat eine eigene Gegenmaßnahme ohne Rücksicht auf die anderen ergriffen hätte.

Wie hat der Krieg Deutschland verändert?

Posselt: Der Krieg hat klar gezeigt, daß wir nicht in einer Welt leben, in der wir uns alles beliebig auswählen können: Daß wir von den Amerikanern verteidigt werden, an die Chinesen verkaufen und billiges Gas aus Rußland haben, ohne uns für die breite-

Fiala-Regierung ohne Mehrheit

ren Zusammenhänge zu interessieren. Diese Zeit ist vorbei. Europa als Ganzes, würde ich sagen, hat den Prozeß des Erwachsenwerdens erreicht, wofür es höchste Zeit war.

Hat sich der berühmte deutsche Pazifismus aufgelöst?

Posselt: Ich sage Ihnen ganz ehrlich, daß mir ein deutscher Pazifismus lieber ist als ein deutscher Militarismus. Aber ich würde hier zwei Sachen unterscheiden: Einerseits gibt es einen Pazifismus, der naiv ist und daran glaubt, daß die anderen die Situation nicht ausnutzen, wenn man selbst einseitig abrüstet. Und andererseits gibt es einen realistischen Pazifismus, der davon ausgeht, daß es die einzige Garantie für den Frieden ist, wenn man selbst stärker ist als der potenzielle Aggressor, worum wir uns jetzt bemühen. Wir brauchen dringend eine europäische Verteidigungsunion, wir brauchen eine europäische Armee. Nicht als Ersatz für die nationalen Armeen, sondern als deren Ergänzung. Droht die Gefahr, daß Europa und Deutschland in Bezug auf China die gleichen Fehler wiederholen, die sie im Falle von Rußland begangen haben?

Posselt: Die deutsche Regierung arbeitet aktuell an einer speziellen Strategie. Aber ehrlich gesagt brauchen wir doch keine deutsche Strategie, sondern eine europäische. Ich glaube, daß die Strategie Chinas darin besteht, zumindest den östlichen Teil Rußlands an sich zu reißen, wenn nicht das ganze Land. Ich bin überzeugt, daß die chinesische Unterstützung Rußlands darauf abzielt, eine Abhängigkeit Rußlands zu erreichen. Aus langfristiger Sicht kommt meiner Meinung nach die größte Gefahr für Rußland aus China, nicht aus Europa, wie Putin es glaubt. Die EU widmet sich aktuell stark „grünen Themen“, was vor

allem in Mittel- und Osteuropa Kritik hervorgerufen hat. Wie ist Ihre Position zu diesen Fragen?

Posselt: Alle Mitgliedstaaten sowie die EU als Institution haben das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. Das heißt, daß sie verpflichtet sind, ihre Emissionen zu reduzieren. Selbstverständlich ist keine Lösung problemlos. Man kann nicht sagen: „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht naß.“ Aus meiner Sicht ist maßgeblich, daß der Emissionshandel jetzt beschlossen wurde. Statt Verbote werden wir hier also eine Marktlösung haben, was ich begrüße. Persönlich halte ich außerdem für sehr positiv, daß wir darüber diskutieren, wie wir unsere Technologieoffenheit behalten können. Man muß der Industrie und Forschung freie Hand lassen, damit sie sich selbst entscheiden. Die Grünen wollen dies einfach durch Verbote und Regulierung erreichen. Und das ist meiner Meinung nach der falsche Weg, weil es bei den Menschen Widerstand hervorruft.

Das Thema Migration macht Europa zu schaffen. Sollten Ihrer Meinung nach EU-Gelder verwendet werden, um Grenzmauern oder Zäune zu bauen? Die Kommission lehnt es bisher ab.

Posselt: Es ist kein Thema für die Kommission, sondern für das Europäische Parlament, das als einziges Gremium über die Haushaltsbefugnisse verfügt. Der Schutz der Außengrenzen darf nicht nur denjenigen Staaten überlassen werden, die unter dem größten Migrationsdruck stehen. Zäune sind mit starken Emotionen verbunden, sie schaffen Raum für dramatische Situationen. Aber für den Grenzschutz sind zum Beispiel auch Thermokameras und die Möglichkeit der Luftüberwachung der Grenze wichtig. Wir müssen illegale Grenzübertritte beschränken und gleichzeitig legale Migration erleichtern. Die Vorstellung,

daß Europa eine Festung sein kann, ist illusorisch. Als Europäer sind wir zwar reich, aber die Bevölkerungszahlen gehen zurück. Wir haben mehr alte als junge Bürger, wir brauchen überall qualifizierte Fachkräfte, insbesondere im sozialen Bereich. Die Sudetendeutschen haben eine entscheidende Rolle in der positiven Entwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen gespielt. Sind diese Beziehungen bereits so weit entwickelt, daß sie auch ohne ihren Beitrag auskommen würden?

Posselt: Wieso können die Sudetendeutschen so viel für die deutsch-tschechische Verständigung tun und warum tun sie das auch? Aus einem einzigen Grund. Weil sie sich für das Land ihrer Vorfahren interessieren. Es geht nicht nur um die Vergangenheit, um die gemeinsame Geschichte, sondern um die Zukunft. Das Problem ist, daß sich der normale Deutsche nicht sonderlich für die böhmischen Länder interessiert. Dies konnten wir auch neulich beim Besuch des Präsidenten Petr Pavel in Berlin sehen. Er hat zum Beispiel eine fantastische Geste gemacht, indem er der Opfer der Berliner Mauer gedachte, aber in der deutschen Presse habe ich keine Erwähnung davon gefunden. In der Vergangenheit war es auch keine Ausnahme, daß ein tschechischer Politiker nach Berlin kam, aber dort von niemandem auf entsprechender Ebene empfangen wurde, weil sich einfach niemand die Zeit dafür genommen hat. Das ist falsch, das ist ein Zeichen von Arroganz. Sie haben schon erwähnt, daß Sie den Besuch von Petr Pavel in Berlin für einen Erfolg halten. Wie bewerten Sie seine ersten Monate im Amt?

Posselt: Ich hoffe, daß Herr Präsident – auch angesichts seiner Herkunft aus Plan – deutlich mehr Aufmerksamkeit der Situation im Grenzgebiet schenken wird. Letztendlich war er seit seiner Wahl schon mehrmals da. Daher bin ich zuversichtlich, daß er auch einer Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit positiv gegenüberstehen wird. Eine vernünftige Entwicklung dieser Regionen ist nur in Zusammenarbeit mit den Nachbarregionen auf der anderen Seite der Grenze möglich.

Der Sparkurs der Regierung von Premierminister Petr Fiala sorgt für wachsenden Unmut in der Bevölkerung. Laut einer aktuellen Meinungsumfrage kommt die Regierungskoalition nur noch auf 43 Prozent der Stimmen, hätte also derzeit keine Mehrheit mehr. Das zur Koalition gehörende Bündnis Spolu aus ODS, KDU-ČSL und Top 09 erhält dabei nur 25 Prozent, wobei KDU-ČSL und Top 09 mit derzeit jeweils fünf Prozent um den Einzug ins Parlament fürchten müssen. Stan und Piraten, die ebenfalls zur Fünfer-Koalition gehören, kommen auf 6,0 beziehungsweise 11,0 Prozent. Deutlich in Führung ist mit 30,5 Prozent die Partei Ano des ehemaligen Premierministers Andrej Babiš, die im Vergleich zum Vormonat einen Prozentpunkt hinzugewonnen hat. Die rechtsradiale SPD kommt auf neun Prozent und die sozialdemokratische ČSSD wäre mit 5,5 Prozent wieder im Parlament vertreten. „Mehr als die Hälfte der neuen Ano-Wähler hat zuvor eine der Regierungsparteien bevorzugten. Grund für den Wechsel ist die große Unzufriedenheit mit der Arbeit der Regierung“, so die Autoren der Meinungsumfrage.

Fiala hält am Sparpaket fest

Es gibt keinen Spielraum für eine Aufweichung des Sparpaketes, hat Tschechiens Premierminister Petr Fiala am Wochenende erneut bekräftigt. Das Konsolidierungspaket, das die Regierung in der vergangenen Woche vorgestellt hat, beinhaltet allein für dieses Jahr Einsparungen in Höhe von 94 Milliarden Kronen (3,95 Milliarden Euro).

Diese sollen durch die Streichung von nicht-investiven Subventionen, Steuererhöhungen und Personalabbau im Staatsapparat erreicht werden. Außerdem sollen, wie mehrfach berichtet, die Renten weniger stark steigen als bislang im Gesetz festgelegt.

Inflation höher als erwartet

Das Nicht-Euro-Land Tschechien leidet immer stärker

unter einer hohen Inflation. Statt – wie ursprünglich prognostiziert – 9,3 Prozent wird die Preissteigerung laut einer Schätzung der EU in diesem Jahr auf 11,9 Prozent ansteigen. Beim Bruttoinlandsprodukt erwarten die EUWirtschaftsexperten ein leichtes Plus von 0,2 Prozent, was jedoch deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 2,6 Prozent liegt.

Gedenken an ermordete Roma

Nach Václav Havel hat Präsident Petr Pavel als erst zweites Staatsoberhaupt am Wochenende am Gedenken an die von den Nazis im KZ Lety ermordeten Roma teilgenommen. Von August 1942 bis Mai 1943 waren hier insgesamt 1308 Roma inhaftiert. 327 davon starben in Lety, mehr als 500 Personen wurden nach Auschwitz verschleppt. Im kommenden Jahr soll eine Gedenkstätte für die Roma und Sinti in Lety eröffnet werden. Rundfunk feiert 100. Jubiläum

Am Donnerstag hat der Tschechische Rundfunk sein 100. Gründungsjubiläum mit einem mehrstündigen Open-Air-Konzert im Rieger Park gefeiert und an den 18. Mai 1923 erinnert, als um 20.15 Uhr die erste regelmäßige Radiosendung, ein einstündiges Konzert, auf Langwelle ausgestrahlt worden ist. Die Tschechoslowakei war damals nach Großbritannien das zweite Land in Europa, das regelmäßig Rundfunksendungen übertrug. Bereits am 28. Oktober 1919 wurde anläßlich des ersten Jahrestages der Gründung der Ersten Tschechoslowakischen Republik die erste Rundfunksendung übertragen.

Kursaison offiziell eröffnet

Mit der Segnung der Quellen ist am Samstag in Marienbad die Kursaison offiziell eröffnet worden. Die Feier ist eine der größten Veranstaltungen in der Stadt und blickt auf eine mehr als zweihundertjährige Tradition zurück. Es handelt sich allerdings um ein symbolisches Ereignis, da die Kurzeit in Marienbad das ganze Jahr über andauert.

Sudetendeutsche Zeitung

ISSN 0491-4546

Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.

Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;

Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.

Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag. © 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.

Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

Europa als Leuchtturm der Freiheit

Die grenzüberschreitenden Paneuropa-Tage im polnischen Stettin und im zu Mecklenburg-Vorpommern gehörenden Greifswald, die die Paneuropa-Union Deutschland gemeinsam mit der Paneuropa-Union Polen veranstaltet hat, sind im Zeichen einer künftigen europäischen Sicherheitsarchitektur, der geostrategischen Lage im Ostseeraum und der regionalen Kooperation gestanden.

Die Gäste kamen nicht nur aus Deutschland und Polen, sondern auch aus der Ukraine, Frankreich, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, dem Kosovo, Rumänien, Slowenien, Spanien, Litauen und der Tschechischen Republik. Sie wurden bei der Eröffnung im Stettiner Radisson Blu Hotel von Damian Greś, dem Direktor für Regionale Zusammenarbeit in der Woiwodschaft Westpommern, willkommen geheißen. Die Themen Freiheit und Sicherheit in Europa seien, so Greś, aktueller denn je, „und die Geschichte unserer Region ist eine geeignete Grundlage dafür.“

Daran knüpfte der Brandenburger Bundestagsabgeordnete Knut Abraham, Präsidiumsmitglied der Paneuropa-Union Deutschland und Mitglied des Sudetendeutschen Rates, in seiner Festrede an: „Deutsche und Polen verbinden, aber trennen auch tausend Jahre Nachbarschaft. Die Spuren davon sind überall zu sehen – die ganz furchtbaren, aber auch die, die zeigen, daß unsere Völker viele Jahrhunderte lang eng miteinander verknüpft waren und es heute wieder sind.“

Der langjährige deutsche Gesandte in Warschau betonte: „Politik in Europa setzt Wissen um Geographie und Geschichte voraus.“ Das Wissen in Deutschland über Polen sei aber katastrophal unterentwickelt, was sich auch auf das Wissen über Mitteleuropa insgesamt ausdehnen lasse. Abraham sprach sich dafür aus, gemeinsam Fragen zu stellen und daraus sowohl Definitionen als auch Visionen zu folgenden Themen zu entwickeln: „Was bedeutet Föderalismus in der EU? Welche Rolle hat zukünftig der Nationalstaat?“

Auch diejenigen, die die Nation und den Nationalstaat als zentral betrachteten, sollten dabei auf ein Zusammenwirken in der EU abzielen: „Europa ist kein Platz für Gladiatorenkämpfe der Staaten, bei denen es um Dominanz, Unterliegen und Tricks geht.“ Volksgruppen und Minderheiten dürften nicht als Fünfte Kolonnen diffamiert werden, an ihrer Lage sehe man es aber oft zuerst, wenn der Nationalismus in tiefe Krisen führe.

Der Abgeordnete kritisierte, daß die Kinder der deutschen Minderheit in Polen nur eine Schulstunde pro Woche in ihrer Muttersprache hätten, forderte aber auch mehr Polnisch-Unterricht in Deutschland, vor allem in den Nachbarregionen.

Der internationale Präsident der Paneuropa-Union, Alain Terrenoire aus Paris, drückte Polen seine „Dankbarkeit für sein menschliches, politisches, militärisches und finanzielles Engagement in Sachen Ukraine“ aus.

Putin sei „geblendet von seinem revanchistischen Stalinismus und hat daher nicht nur den Mut der Ukrainer, sondern auch die Entschlossenheit der Europäer, sie zu verteidigen, unterschätzt“.

Es sei „unsere Aufgabe, auch Moldau und Georgien, wenn sie darum bitten, bei der Befreiung ihrer von Rußland besetzten Gebiete zu unterstützen“. Der französische Europapolitiker forderte deshalb mehr sicherheitspolitisches Engagement: „Wir müssen uns endlich mehr um unsere ei-

gene Verteidigung kümmern und unsere externen Abhängigkeiten unbedingt überprüfen.“

Als größte Handelsmacht der Welt könne sich die EU nicht länger vor ihrer weltpolitischen Verantwortung drücken: „Es ist die Zeit gekommen, die der Gründer der Paneuropa-Union, Richard Coudenhove-Kalergi, bereits vor 100 Jahren verkündete, in der es gilt, sich zu versammeln, zu vereinen und zu schützen. Erst dann können wir das mächtige, unabhängige, souveräne und solidarische Europa aufbauen, von dem unser Überleben abhängt.“

Der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Präsident der Paneuropa-Union Deutschland, Bernd Posselt, erinnerte an einen seiner Vorgänger, den Adenauer-Minister Hans Joachim von Merkatz, der gebürtiger Pommer gewesen ist und die übernationale Funktion seiner alten Heimat immer wieder hervorgehoben hat. Nach dem Sturz des Kommunismus 1989 habe der Paneuropäer Alfred Gomolka als erster demokratisch gewählter Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern die deutsch-polnische Euregio Pomerania ins Leben gerufen. „Dabei fand er auf der polnischen Seite sensible, mutige und aufgeschlossene Partner.“ Der gebürtige Breslauer sei später als Vizepräsident der PaneuropaUnion Deutschland und Mitglied des Europäischen Parlamentes zu einem Motor des EU-Beitritts sowohl der Baltischen Staaten als auch Polens geworden. Posselt zeigte Parallelen zwischen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Polen und mit der Tschechischen Republik auf. Er kritisierte die „überfallartigen Grenzschließungen“ in der Corona-Zeit als „staatliches Macho-Gehabe, nur um zu demonstrieren, daß man wer ist und alles im Griff hat“. Die Menschen beidseits der Grenze hätten darauf mit Transparenten reagiert, auf denen stand: „Wir brauchen Euch!“ Dies müsse zur Devise Europas werden, „denn wir brauchen alle einander“.

Als Positivbeispiel deutschpolnischer Versöhnung erwähnte Posselt das von dem anwesenden Ernst Schröder organisierte Treffen der heimatvertriebenen

Kolberger in dieser heute polnischen Stadt, die dabei freundschaftliche Unterstützung leistete. Er rief zudem dazu auf, sich Polens Initiative anzuschließen und „die alte ostpreußische Hauptstadt künftig nicht mehr nach einem stalinistischen Massenmörder ‚Kaliningrad’ zu nennen, sondern wieder die aus dem Mittelalter stammende Bezeich-

nung ‚Königsberg’ zu nutzen, die auf den böhmischen König Přemysl Otokar II. zurückgeht“.

Der Festakt war von der Präsidentin der Paneuropa-Union Polen, Ewa Maria Goliszek, eröffnet worden. Sie begrüßte, daß der deutsch-polnische Kongreß in zwei Partnerstädten stattfinde, nämlich Stettin und Greifswald.

Dafür gebe es außer der Schönheit dieser Orte drei Hauptgründe: Die Wichtigkeit der grenzüberschreitenden Entwicklung der Metropolregion Stettin für die Schaffung effektiver polnisch-deutscher Kooperationsnetze im politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich sowie in der Raumplanung; die Notwendigkeit, gemeinsam die Zukunft der Euroregion Pomerania zu gestalten, die durch eine nachhaltige Entwicklung des Grenzlandes zur Festigung der EU führen solle, sowie die Bedeutung des einzigartigen Vertragsmodells der Euroregion als Wegweiser für eine gute Zusammenarbeit, die neben der politischen und wirtschaftlichen auch die soziale und die kulturelle Sphäre stärke und „Werte wie Frieden, Freiheit und Sicherheit fördert, die in der heutigen Welt so wichtig sind“.

Ewa Maria Goliszek mahnte zudem, „die Abwesenden bei diesem Kongreß nicht zu vergessen“, insbesondere den Präsidenten der Paneuropa-Union Ukraine, Prof. Ihor Zhaloba, „der derzeit an vorderster Front steht und die Unabhängigkeit der Ukraine sowie den Frieden von uns allen verteidigt“.

Der politische Teil der Paneuropa-Tage mündete in ein internationales Symposion in der historischen Universitäts- und Hansestadt Greifswald, das Bernd Posselt mit einem Impulsreferat eröffnete. Darin rief Posselt dazu auf, endlich eine echte Europäische Armee zu begründen, die die nationalen Armeen zwar nicht ersetze, aber wesentlich ergänze. Sie müsse über alle drei Waffengattungen – Heer, Luftwaffe und Marine – verfügen und als multinationale Truppe zur Friedenssicherung für den Dienst jedes EU-Bürgers offenstehen. Darüber hinaus sollte, so Posselt, jeder Europäer „das Recht haben, in jedem EU-Land seinen Wehrdienst abzuleisten beziehungsweise als Zeit- oder Berufssoldat zu dienen.“

Zur Förderung des europäischen Bewußtseins schlug der Paneuropa-Präsident vor, eine gemeinsame europäische Militäruniform zu schaffen. Viel wichtiger sei aber eine gemeinschaftliche Produktion und Beschaffung von Rüstungsmaterial, „das

Europa auch auf diesem Gebiet endlich unabhängig und eigenständig macht“. Die Nato sei nach wie vor unverzichtbar, müsse aber künftig aus zwei Säulen bestehen, „den Vereinigten Staaten von Amerika und den Vereinigten Staaten von Europa, die es auch in der Außen- und Verteidigungspolitik dringend aufzubauen gilt“. Sobald es ein Europäisches Marinekommando gebe, solle man überlegen, dieses in Stettin und einer entsprechenden Küstenstadt von Mecklenburg-Vorpommern einzurichten. Ein zweites Impulsreferat hielt die junge Paneuropa-Vorsitzende der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Anastasija Hazenko. Die Europäische Union sei ein Leuchtturm der Freiheit, der Sicherheit und der Rechtsstaatlichkeit: „Für uns bleibt die Einigung Europas von der Ostsee über das Schwarze Meer bis zum Mittelmeer nicht nur ein Ziel, das wir erreichen wollen, sondern ein Traum, den wir ins Leben umsetzen müssen.“ Die Ukraine sei ein europäisches Land, das in den letzten Jahren erhebliche Erfolge bei der Reform der Wirtschaft und der Modernisierung der Infrastruktur erzielt habe. Die Paneuropa-Union spiele eine wichtige Rolle „auf dem Weg zu Freiheit und Stabilität. Krieg bringt Armut und Ungerechtigkeit.“

Zu Beginn des Podiums, das Michael Gahler, Ukraine-Berichterstatter des Europäischen Parlaments und Vizepräsident der Paneuropa-Union Deutschland mit Reichenberger Wurzeln, gemeinsam mit dem Bundesvorsitzenden der PaneuropaJugend Deutschland, Christian Hoferer, leitete, sprach der erste demokratisch gewählte Landtagspräsident von MecklenburgVorpommern, Rainer Prachtl. Der gläubige Christ und Nachkomme einer Olmützer Familie bekannte: „Mein politisches Herz hat noch nie so geblutet wie in diesem Krieg, in dem Ukrainer, aber auch junge Russen aus der Armee des Aggressors sterben.“ Der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäkker habe gemeint, daß der geistige Bereich in Deutschland der am meisten vernachlässigte sei, „und ich füge hinzu: in Europa auch“. Gegen diese Fehlentwicklung kämpfe die Paneuropa-Bewegung seit Jahrzehnten konsequent und energisch an. Es gebe aber noch viel zu tun: „Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern engagieren sich zusammengezählt weniger Menschen in demokratischen Parteien als in einer Stadt wie Augsburg, und in meinem Heimatort gibt es nur noch neun Prozent Christen. Wir brauchen

aber die Zehn Gebote und die Bergpredigt, ebenso die Arbeiterbewegung.“ Die vielfach herrschende gefährliche Leere lasse sich nur mit begeistertem Einsatz überwinden. Václav Havel habe mit Recht gesagt: „Wir müssen diesem Europa Kathedralen bauen.“

Der Erste Sekretär der Litauischen Botschaft in Berlin, Giedrus Lingė, begrüßte die Nato-Erweiterung im Ostseeraum, wobei dem Beitritt Finnlands noch die bisher von der Türkei blockierte Mitgliedschaft Schwedens folgen müsse. Stockholm habe außerdem derzeit die EU-Ratspräsidentschaft und bemühe sich sehr, die Sicherheit im baltischskandinavischen Raum zu festigen. Die Baltischen Länder hätten früher als andere gewußt, was aus Rußland auf die Europäer zukommen werde: „Wir haben keine Wahl, als gegenüber der Aggression gegen die Ukraine zusammenzustehen.“

Der stellvertretende Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Europaparlament, Niclas Herbst aus Ratzeburg, vertrat die These, daß die Europapolitik trittsicher den schmalen Grat zwischen Beseeltheit und Entrücktheit gehen müsse. Es sei zwar wahr, daß die Verantwortlichen im EU-Maschinenraum manchmal die europäischen Visionen nicht ausreichend im Blick behielten; auf der anderen Seite vergäßen die Verfechter von Visionen zuweilen, daß diese auch umgesetzt werden müßten. Es sei ein Erfolg des Europaparlamentes, daß im Ringen mit dem Rat die Kürzung der Interreg-Mittel verhindert werden konnte. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Subsidiarität müßten auch durch ausreichende finanzielle Mittel abgesichert werden. Davon profitiere die Euroregion Pomerania ganz erheblich.

Der ehemalige Bundestagsund Europaabgeordnete Milan Horáček, mährischer Paneuropäer und Mitbegründer der Grünen in Deutschland, betonte, daß er sich immer für inneren und äußeren Frieden eingesetzt habe, aber seit dem sowjetischen Einmarsch in seiner Ursprungsheimat in der Tschechoslowakei 1968 niemals dem in gewissen Kreisen verbreiteten sektiererischen Pazifismus verfallen sei. Dies mache schon der Einsatz für die Menschenrechte notwendig, und wenn internationales Recht gebrochen werde, dann müsse man die Möglichkeit haben, sich zu wehren. Ein von ihm 2005 verfaßter Gastkommentar in der FAZ sei dementsprechend unter dem Titel „Gleiches Recht für die Ukraine“ erschienen. Damals habe er sich

mit Gerhard Schröder und Joschka Fischer auseinandersetzen müssen, die zwar die Türkei in die EU aufnehmen wollten, aber nicht die Ukraine. Fehlhaltungen im Westen und das russische Dominanzstreben hätten zum freiheitlich-europäischen Aufbruch auf dem Maidan in Kiew geführt, gegen den jetzt Rußland seinen Krieg entfesselt habe. Trotz aller Schwierigkeiten sei ganz klar: „Wir müssen alles machen, damit die Ukraine so rasch wie möglich Teil der EU wird!“ Der Präsident der UkrainischDeutschen Gesellschaft, Nestor Aksiuk, hob hervor, daß seine Heimat immer ein europäisches Land gewesen sei und zur europäischen Familie zähle. „Aber Europa hat sich der Ukraine als Bollwerk gegen Rußland bedient, ohne dafür entsprechende Verpflichtungen zu übernehmen.“ Der Angriff Rußlands sei kein Krieg, „sondern ein Genozid. Die russische Armee kämpft nicht gegen eine andere Armee, sondern gegen Zivilisten, gegen Kinder und Frauen, und zerstört systematisch Kirchen und ukrainisches Kulturgut.“

Prof. Pavo Barišić, internationaler Generalsekretär der Paneuropa-Union und ehemaliger Wissenschaftsminister von Kroatien, bezeichnete seine Fahrt mit seinem aus Bosnien-Herzegowina stammenden Stellvertreter Vanja Gavran nach Stettin und Greifswald als „eine historische Reise“. Zum ersten Mal habe es auf dem Weg von Zagreb an die Ostsee keine Paßkontrollen mehr gegeben, weil seine Heimat endlich Teil des Schengen-Raumes geworden sei. Diesen Erfolg gilt es zu bewahren.“ Von Kroatien an der Adria und Spanien am Eingang des Mittelmeeres bis hin nach Polen und zu den Baltischen Staaten wehe die Flagge der Europäischen Union: „Gerade so hat es vor genau 100 Jahren unser Gründer Coudenhove-Kalergi vorhergesagt.“

Der Generalsekretär der Paneuropa-Union Spanien, Prof. Carlos Uriarte Sánchez, skizzierte die Ziele und Vorhaben der EU-Ratspräsidentschaft seines Landes im zweiten Halbjahr 2023. Diese werde von sich radikal verändernden geopolitischen Rahmenbedingungen geprägt sein, „an die wir Europäer uns ständig anpassen müssen, wenn wir relevant sein wollen“.

Die EU werde global mit „unreguliertem, geschlossenem Wettbewerb und harter Macht“ konfrontiert. Darauf müsse man sich vorbereiten „durch strategische Autonomie sowie eine realistische Außen- und Sicherheitspolitik“. Spanien stehe zum ukrainischen Bemühen, „die von Rußland besetzten Territorien zu befreien“. Madrid werde die EUErweiterung auf dem Westbalkan weiterhin unterstützen, die Mittelmeer-Union wiederbeleben und einen Schwerpunkt auf die Beziehungen mit Lateinamerika und Afrika legen.

Die beiden Podiumsleiter, Michael Gahler und der Bundesvorsitzende der Paneuropa-Jugend Deutschland, Christian Hoferer, setzten ebenfalls wesentliche Akzente. Michael Gahler unterstrich, daß die EU die Ukraine nicht nur unterstützen müsse, sondern von der Zusammenarbeit mit diesem großen europäischen Land und dessen Beitritt auch stark profitieren werde. Christian Hoferer, der ebenfalls sudetendeutscher Herkunft ist, mahnte einen strategischen Dialog über den Vorschlag des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron an, den französischen Atomschirm auf die EU auszudehnen: „Wie das Ergebnis aussieht, kann heute niemand sagen, aber einfach nur totschweigen ist keine Antwort.“

■ Bis Dienstag, 3. Oktober: Bayerisch-Tschechische Landesausstellung „Barock! Bayern und Böhmen“. Dienstags bis sonntags 9.00 bis 18.00 Uhr. Haus der Bayerischen Geschichte, Donaumarkt 1, Regensburg.

■ Sonntag, 21. Mai, 10.00 bis 18.30 Uhr:

Sudetendeutsches

Museum: Internationaler Museumstag. 10.15 bis 11.45 Uhr: The-

menführung: „Zwischen Himmel und Erde – Zur Religionsgeschichte Böhmens und Mährens“ mit Klaus Mohr. 11.00 bis 13.00

Uhr: Familienführungen. Anmeldung unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de

14.00 bis 15.00 Uhr: „Götz Fehr:

Tu Austria felix“ – eine unterhaltsame Lesung mit Dr. Raimund Paleczek. 15.15 bis 15.45

Uhr sowie 18.00 bis 18.30 Uhr:

Tanzperformance „Fremde

Freunde“. 16.00 bis 17.00 Uhr:

Themenführung „Pilsner Bier und Znaimer Gurken – Sudetendeutsche Spezialitäten“ mit Eva Haupt.

■ Sonntag, 21. Mai, 14.00

Uhr, SL-Heimatkreis Braunau: Eröffnung der Ausstellung „Domov/Heimat – Adalbert Meier – Fotografien“. Anläßlich des Internationalen Museumstags werden Abzüge von historischen Glasnegativen aus Wekelsdorf gezeigt. Braunauer Heimatmuseum, Paradeplatz 2, Forchheim.

■ Mittwoch, 24. Mai, 18.30

Uhr, Sudetendeutsches Museum: Vortrag von Gastrosoph

Dr. Peter Peter über „Die Böhmische Köchin“. Eintritt frei. Sudetendeutschen Museum, Hochstraße 10, München. Im Anschluß (kostenpflichtig): Restaurant Bohemia, Grünwalder Straße 71, München. Anmeldung per eMail an info@ sudetendeutsches-museum.de

oder per Telefon unter (0 89) 48 00 03 37.

■ Freitag, 26. bis Pfingstsonntag, 28. Mai, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: 73. Sudetendeutscher Tag in Regensburg. Donau-Arena, Walhalla-Allee 24, Regensburg. Siehe Seiten 21 bs 24.

■ Samstag, 27. Mai, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Sonntag, 28. Mai, SL-Bezirk Oberfranken: Busfahrt zum

VERANSTALTUNGSKALENDER

Sudetendeutschen Tag. Für

Raum Bayreuth: Abfahrt Warmensteinach Freizeithaus 5.15

Uhr, Weidenberg Bahnhof 5.30

Uhr, Bayreuth Bahnhof 6.00 Uhr, Creußen Diska 6.10, Pegnitz

Wiesweiher 6. 30 Uhr. Für Raum

Bamberg: Bamberg Bahnhof 5.30

Uhr, Forchheim Altenheim (Bayreuther Straße15) 6.00 Uhr. Rück-

fahrt: Abfahrt um 16.00 Uhr. Anmeldung bei Margaretha Michel unter Telefon (0 92 41) 36 54, bei Helmut Hempel unter Telefon (0 92 77) 16 40 oder beim jeweiligen Kreisvorsitzenden.

■ Dienstag, 30. Mai, 15.00 bis 17.30 Uhr, Sudetendeutsches

Museum: „Erlebnis namens Heimat – Schreibcafé für Seniorinnen und Senioren“. Dozentin

Gunda Achterhold. Teilnahmegebühr 15 Euro. Sudetendeutsches Haus, Museumspädagogik, Hochstraße 8, München. Anmeldung unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de oder telefonisch unter ( 089) 48 00 03 37.

■ Dienstag, 30. Mai, 17.30

Uhr: Erinnerungen an den Brünner Todesmarsch. Pfarrer i. R. Franz Pitzal erinnert an das grausame Geschehen. Glockenspiel bei der Mediathek, Jahnstraße, Renningen.

■ Samstag, 3. Juni, 15.00

Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: Eröffnung der Ausstellung „verloren, vermisst, verewigt – Heimatbilder der Sudetendeutschen“. Die Ausstellung wird bis zum 30. Juni gezeigt. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Anmeldung zur Eröffnung unter eMail veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de

■ Samstag, 17. Juni, 10.30 Uhr, SL-Ortsgruppe Königsbrunn/Wehringen/Klosterlechfeld: Gedenken am Mahnmal der Sudetendeutschen. Mit Bürgermeister Franz Feigl, Stadtpfarrer Bernd Leumann und dem Kreisvorsitzenden des Bundes der Vertriebenen Augsburger Land, Kurt Aue. Aussegungshalle, Städtischer Friedhof, Wertachstraße, Königsbrunn.

■ Freitag, 9., 14.00 Uhr, bis Samstag, 10. Juni: 72. Deutschhauser Heimattreffen mit Berichten über eine Heimatreise 2022, Mundart-Quiz und mehr.

Café Moritz (neben dem Rathaus), Lichtenfels/Oberfranken. Samstag, 10.00 Uhr: Feierstunde mit Totenehrung am Gedenkstein im Bergschloßpark. Weitere Informationen unter www. deutschhause.jimdofree.com

■ Samstag, 10. Juni, SLKreisgruppe Erlangen und Akkermann-Gemeinde Erlangen: Fahrt nach Eger und Marktredwitz. Anmeldung bei Christoph Lippert, Telefon (0 91 32) 97 00, oder eMail info@lti-training.de

■ Dienstag, 13. Juni, 15.00 bis 17.30 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Erlebnis namens Heimat – Schreibcafé für Seniorinnen und Senioren“. Dozentin Gunda Achterhold (Journalistin und Autorin). Teilnahmegebühr 15 Euro. Sudetendeutsches Haus, Museumspädagogik, Hochstraße 8, München. Anmeldung unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de oder telefonisch unter ( 089) 48 00 03 37.

■ Mittwoch, 14. Juni, 15.00 Uhr, Ackermann-Gemeinde Augsburg: „Die Geschichte der Juden in Schwaben“. Vortrag von Dr. Johannes Mordstein. Exerzitienhaus St. Paulus, Leitershofen, Krippackerstraße 6, Stadtbergen.

■ Donnerstag, 15. Juni, 14.00 Uhr, Heimatverband der Brünner KV München: BRUNA-Heimatnachmittag. Gaststätte im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.

■ Donnerstag, 15. Juni, 19.00 Uhr, Sudetendeutsches Musikinstitut (Träger: Bezirk Oberpfalz) und Institut für Musikwissenschaft der Universität Regensburg: Vortrag von Thomas Kabisch über „Musik und Philosophie zwischen West und Ost. Vladimir Jankélévitch in Prag“. Weinschenkvilla, Hoppestraße 6, Regensburg. Eintritt frei.

■ Samstag, 24. Juni: Brünner Versöhnungsmarsch. Die SLLandesgruppen Bayern und Baden-Württemberg organisieren wieder eine mehrtägige Begegnungsreise nach Brünn mit Teilnahme am Versöhnungsmarsch.

■ Dienstag, 27. Juni, 18.30 Uhr, Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste: Ringveranstaltung mit Vortrag von Dr. Michael Hen-

ker über „Die Entwicklung der Museumslandschaft in Bayern“ und anschließendem Empfang. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Der Eintritt ist frei. Anmeldung per eMail an sudak@mailbox.org oder telefonisch unter (0 89) 48 00 03 48.

■ Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2 Juli, Egerlandtag und 51. Bundestreffen der Egerland-Jugend. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße, Marktredwitz.

■ Samstag, 1. Juli, 10.30 bis 16.00 Uhr: SL-Bezirksverband Schwaben: Bezirksneuwahlen. Trachtenheim, Donauwörther Straße 46, Königsbrunn. (Achtung, verschoben von ursprünglich 10. Juni auf jetzt 1. Juli.)

■ Freitag, 7. bis Sonntag, 9. Juli, SL-Heimatkreis Braunau: 36. Heimattag und „Tage der Begegnung“. Ansprachen von OB Uwe Kirschstein (Forchheim), Bürgermeister Arnold Vodochodský (Braunau) und Heimatkreisbetreuer Erik Buchholz. Kulturprogramm mit den ZWOlingen Elisabeth und Stefanie Januschko. Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen.

■ Samstag, 8. bis Sonntag 9. Juli, SL-Bezirksgruppe Oberfranken mit Werksiedlung Weidenberg: Zweitagesfahrt nach Aussig. Besuch der Ausstellung „Unsere Deutschen“, Übernachtung im Traditionshotel auf der Ferdinandshöhe. Der Bus fährt über Pegnitz-Wiesweiher, Bayreuth-Hauptbahnhof, Orte im Fichtelgebirge und Marktredwitz. Anmeldung bei Margaretha Michel unter Telefon (0 92 41) 36 54 oder per eMail an mail@ familie-michel.net

■ Sonntag, 9. Juli, 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Roth: Vogelbeerbaumfest. Vogelbeerbaum im Stadtpark, Otto-Schrimpff-Straße, Roth.

■ Samstag, 15. Juli, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Die verlorene Heimat“. Filmpräsentation über das Braunauer Ländchen von Ondřej Valchař, Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Samstag, 5. August, 11.00 Uhr, SL-Landesgruppe Baden-Württemberg: Feierstunde Charta der deutschen Heimatvertriebenen. Festrede: MdB Christoph de Vries. Schloßplatz, Stuttgart.

❯ Ausstellung zu Flucht, Vertreibung und Integration

Ungehört – die Geschichte der Frauen

■ Donnerstag, 15. Juni, 18.00 Uhr: Eröffnung der Ausstellung „Ungehört – die Geschichte der Frauen. Flucht, Vertreibung und Integration“ mit Schirmherrin Sylvia Stierstorfer, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Vertriebene und Aussiedler. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München. Nach dem Zweiten Weltkrieg mußten Millionen von Deutschen ihre Heimat im östlichen Europa verlassen. Es waren vor allem Frauen, die sich auf den beschwerlichen Weg machten.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen sechs Zeitzeu-

ginnen, die aus unterschiedlichen Regionen des östlichen Europas stammen. Ihre Wege durch die Nachkriegsgeschichte weisen Gemeinsamkeiten auf – und sind dennoch jeder für sich ganz besonders. Ria Schneider aus der Batschka, Emma Weis und Friederike Niesner aus Mähren, Gertrud Müller aus Oberschlesien, Rosemarie Becker aus Pommern und Edith Gleisl aus Ostpreußen.

Als Kinder mußten die Zeitzeuginnen schnell erwachsen werden und Verantwortung für sich und andere übernehmen. Die engste Bezugsperson war oft die Mutter.

Israel – das Heilige Land und seine Dauerkrise

■ Dienstag, 23. Mai, 19.00 bis 21.00 Uhr, Online-Seminar: „Israel –das Heilige Land und seine Dauerkrise“. Gespräch mit dem Analysten, Orientalisten und Historiker Matthias Hofmann.

Der Vortrag will versuchen, die jüngsten Geschehnisse im Nahen Osten zu erklären. Dabei wird die geschichtliche Entwicklung nach 1918, dem Ende des Osmanischen Reichs, beleuchtet. Was ist aus dem Land geworden, in dem Milch und Honig fließen, wie es im Alten Testament heißt? Wie wichtig sind Religionen im Nahen Osten? Wie entstand der Staat Israel? Wer sind die Palästinenser? Was ist die Hamas? Welche Nationen verfolgten und verfolgen welche Interessen im Nahen Osten? Kann es einen dauerhaften Frieden in dieser Region geben?

Link zur Registrierung auf der Homepage www.heiligenhof.de Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de

❯ Mit Urkunde beim Award „Europas Museum des Jahres“ geehrt

Sudetendeutsches Museum

präsentiert sich in Europa

Allein die Nominierung für den Award „Europas Museum des Jahres 2023“ war ein Erfolg. Bei der Preisverleihung in Barcelona hat sich das Sudetendeutsche Museum als eines von nur drei Einrichtungen in Deutschland auf der europäischen Bühne präsentiert.

Es war eine Freude, inmitten hochkarätiger und inspirierender Museen gewesen zu sein und neue, internationale Freundschaften zu schließen“, zog Dr. Stefan Planker, Direktor des Sudetendeutschen Museums, Bilanz.

Bei der Präsentation hatte das Sudetendeutsche Museum vor dem internationalen Fachpublikum gezeigt, daß es nicht nur eine Lücke in der Münchner, sondern auch der europäischen Museumslandschaft schließt.

Die Münchner Einrichtung ist das erste Museum, das der vielfältigen Völkergruppe aus den böhmischen Ländern gewidmet ist und sowohl ihre Glanzmomente als auch Tiefpunkte aufzeigt.

Hierbei werden im Sudetendeutschen Museum die europäischen Werte von Menschenrecht und Demokratie unterstrichen. Heimat, Nationalismus, Vertreibung und Neuanfang – von den zentralen Themen des Sudetendeutschen Museums und der multimedialen Aufbereitung in Deutsch, Englisch und Tschechisch waren auch die Mitglieder der Jury beeindruckt.

Unter den 33 Museen, die sich auf der Jahrestagung des Europäischen Museumsforums in Barcelona präsentierten, waren neben dem Sudetendeutschen Museum nur zwei weitere Häuser

aus Deutschland – das Deutsche Museum in Nürnberg und das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhung in Berlin. Am Ende verlieh die Jury den Titel „Europas Museum des Jahres 2023“ an das 1983 eröffnete Museum für Ethnologie in Valencia. TF

❯ Ehrensache Ehrenamt: Professor Stefan Samerski, Mitglied der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaft und Künste

Alles begann mit einem Kalenderfoto

Über einen Kalender begann das Interesse von Professor Stefan Samerski für die böhmischen Länder. Heute forscht und lehrt er unter anderem zu diesen Gebieten. Samerski ist Mitglied der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste, gefragter Vortragsredner im Sudetendeutschen Haus, Professor mit Lehraufträgen unter anderem im internationalen Priesterseminar Redemptoris Mater in Berlin und an der Ludwig-MaximiliansUniversität München.

Was jedoch wenige wissen, ist, wie der Theologe und Historiker sein Interesse für die böhmischen Länder entdeckt hat, nämlich auf der heimischen Küchenbank in seiner Geburtsstadt Köln. „Ich sehe ihn noch heute daliegen“, sagt er und meint den Sudetendeutschen Kalender, den eine Nachbarin seiner Mutter geschenkt hatte. Auch sie war eine Vertriebene: Die Nachbarin stammte aus den böhmischen Ländern, die Eltern von Samerski aus Danzig. Und aus dieser Verbundenheit heraus gelangte nun der Kalender in die Hände von Stefan Samerski, damals noch Student.

Er war sofort angetan von einem Bild von Karlsbad: „Da müssen wir hin“, teilte er seiner Mutter sofort mit. Und tatsächlich fuhren sie – noch Ende der 1980er Jahre und vor dem Fall des Eisernen Vorhangs – gemeinsam in den weltberühmten böhmischen Kurort und von da an immer wieder. „Aus gesundheitlichen und historischen Gründen“, sagt Samerski mit einem Lachen und ergänzt: „Damals wurde mein Interesse für die kulturellen Ereignisse geweckt, die mit dem Bäderdreieck zusammenhängen.“

Die Familie Samerski begann, auch andere Personen aus ihrem Umfeld für die Fahrten nach Karlsbad zu begeistern. Beides ist Stefan Samerski bis heute geblieben: seine Leidenschaft für die böhmischen Länder und seine Freude daran, Wissen über diese Region und ihre Kultur und Geschichte an andere Menschen weiterzugeben. Dabei richtet er sich bewußt an verschiedene Adressatenkreise: an die wissenschaftliche Fachwelt ebenso wie an ein breites Publikum. „Mir machen Vorträge vor einem interessierten Publikum am meisten Spaß“, sagt er, „egal, ob wissenschaftlich oder

einer Sitzung der Sudetendeutschen Bundesversammlung

allgemein.“ Ebenso viel Freude bereitet ihm die Arbeit in Archiven, um aus dem Studium von zum Teil bisher nicht erforschten Quellen und Akten neue Erkenntnisse zu gewinnen. Daß an diesen historischen Fakten ein allgemeines Interesse besteht, erlebe er immer wieder. Darum streue er auch gerne neue Erkenntnisse öffentlich. „Für mich gehören Forschung und Lehre zusammen“, sagt er. Bereits seit 2010 hält er Jahr für Jahr einen Vortragszyklus im Sudetendeutschen Haus. Zunächst umfaßte ein Zyklus sechs Vorträge im Jahr, mittlerweile sind es vier. An Themen herrscht kein Mangel. Aktuell stehen Kultur und Geschichte der böhmischen Schlösser im Fokus. In den Jahren zuvor hat Samerski über „Geschenke der Natur Böhmens“ ebenso refe-

riert wie über böhmische Religions- und Frömmigkeitsgeschichte, über Schicksalsjahre der böhmischen Geschichte, über Nationalsymbole und über bekanntere und bis lang unbekanntere Persönlichkeiten der böhmischen Historie. Wissenschaftlich hat Samerski in den 1990er Jahren begonnen, sich mit den böhmischen Ländern zu befassen, die er religionshistorisch sehr faszinierend findet: „Die Reformationsgeschichte fängt mit Jan Hus in Böhmen an. In den Ländern der Wenzelskrone überlebten Denominationen, die es andernorts nicht in dieser Form gab.“ In seiner Habilitationsschrift untersuchte er Selig- und Heiligsprechungsprozesse in der katholischen Kirche und in diesem Kontext auch böhmische Heiligen wie etwa Johannes (Jan) Sarkan-

Seit einigen Wochen ist mein Italienisch-Wortschatz um einen Begriff reicher. Gelernt habe ich ihn von Papst Franziskus. Während seines Besuchs in Budapest am letzten Aprilwochenende traf er seine ungarischen Mitbrüder aus dem Jesuitenorden. Im Gespräch, das schriftlich dokumentiert vorliegt, wurde er nach seiner Meinung über die alte Form der Meßfeier in lateinischer Sprache gefragt. Franziskus nützte die Antwort zur grundsätzlichen Kritik an der Einstellung mancher Katholiken, frühere Formen des kirchlichen Lebens zu verklären und gegenwärtige Formen zu ignorieren oder abzulehnen.

Dabei fiel der mir bislang unbekannte Begriff „Indietrismo“. Er leitet sich vom italienischen Adverb „indietro“ ab, was „zurück“ oder „rückwärts“ heißt. Vor diesem Hintergrund könnte man das Wort mit „Rückwärtsgewandtheit“ übersetzen. Das Übersetzungsprogramm meines Computers schlägt mir die Variante „Rückständigkeit“ vor. Ich halte sie für nicht passend, denn dem Papst scheint es mit dem besagten Begriff um eine Haltung zu gehen, die man frei wählen kann. „Rückständigkeit“ ist dagegen eher ein Zustand, und Zustände sind im Leben nicht immer frei wählbar.

der. Später beschäftigte er sich am Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas (GWZO) mit der Konfessionalisierung im Bistum Olmütz. Diese Forschungen stärkten seinen Kontakt mit der Ackermann-Gemeinde, mit der gemeinsam er mehrere Bücher publiziert hat: die Sammelbände „Wenzel. Protagonist der böhmischen Erinnerungskultur“ (2018) und „Die Landespatrone der böhmischen Länder“ (2009), sowie eine Studie über „Alt-Bunzlau/ Stará Boleslav. Ein wiederentdeckter Wallfahrtsort“ (2014). Auch andere sudetendeutsch geprägte Institutionen lernte er im Zuge seiner Forschungen näher kennen, beispielsweise die Sudetendeutsche Landsmannschaft und die Seliger-Gemeinde, in deren Archiv er zu sudetendeutschen Sozialdemokraten in Schweden forschte.

2015 wurde er als Mitglied der Geisteswissenschaftlichen Klasse der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste berufen. Von 2017 bis 2021 engagierte er sich als Sekretar der Klasse, und seit 2019 ist er ihr Vizepräsident. Die Sudetendeutsche Akademie ist als ein Forum des akademischen Austauschs gedacht und versammelt Wissenschaftler mit einem Bezug zu den böhmischen Ländern. Dieser Bezug können familiäre Wurzeln ebenso sein wie Forschungsarbeiten zu der Region.

Die Akademie gliedert sich in drei Klassen, die geisteswissenschaftliche, die naturwissenschaftliche und die künstlerische. Jede ist alle drei Jahre verantwortlich für die Publikation eines Sammelbands in der Reihe Schriften der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste. Der Band des Jahres 2022 oblag der Geisteswissenschaftlichen Klasse, für die Professor Samerski einen Sammelband zum Thema „Akademie und Universität – Aus der Perspektive der Eigenidentität und der historischen Erinnerung“ ediert hat.

Wenn es um die Sudetendeutsche Akademie geht, liegt Samerski vor allem deren Brückenfunktion am Herzen –zwischen den Nationen und den Generationen: „Wir haben gute Verbindungen nach Tschechien und in die Slowakei“, sagt er. „Diese sollten wir weiter ausbauen.“ Zugleich könne die wissenschaftliche Vernetzung dazu dienen, neue Generationen anzusprechen.

Dr. Kathrin Krogner-KornalikDoch genug der sprachlichen Erwägungen über ein Wort aus päpstlichem Munde. Wichtiger ist, was Franziskus von der Rückwärtsgewandtheit hält. Es handle sich, so wird er zitiert, um „eine Reaktion gegen die Moderne“ und um „eine nostalgische Krankheit“. Das Zweite Vatikanische Konzil befinde sich nach Meinung des Papstes immer noch in der Umsetzung, und es gebe in der Kirche einen „schrecklichen“ Widerstand gegen die Konzilsdekrete.

Manch einer wird sich jetzt denken: „Soweit, so gut. Ich bin von der päpstlichen Kritik nicht betroffen. Sie zielt auf eine Gruppe, zu der ich nicht gehöre.“ Tatsächlich: In unseren kirchlichen Breiten sind die Dekrete des Zweiten Vatikanischen Konzils letztlich doch mehrheitsfähig. Sie prägen und bestimmen das kirchliche Leben in den Diözesen, Gemeinden, Verbänden und Ordensgemeinschaften. Doch läßt sich damit die päpstliche Kritik getrost ad acta legen? Oder findet sich in der Stellungnahme von Papst Franziskus nicht auch ein Hinweis auf eine Versuchung, von welcher die Kirche, aber auch die Gesellschaft weit mehr angekränkelt ist, als wir uns manchmal eingestehen wollen?

Es geht um die Versuchung zur Nostalgie. In den sich stark verändernden Zeiten, in denen wir leben, sehnen wir uns nach Sicherheit. Und manchmal meinen wir, diese Sicherheit vor allem im Rückgriff auf die Vergangenheit zu finden. „Früher war alles besser“, sind wir dann versucht zu sagen. Doch war früher tatsächlich alles besser? Sicher ist: Es war anders, ob es deswegen gleich schon besser war? Jesus sagte einmal: „Keiner, der die Hand an den Pflug legt, und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes.“ Ich meine, daß gerade die Zeit zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten eine gute Möglichkeit darstellt, nach vorne, anstatt zurückzuschauen. So werden wir auch das stets neue Wirken des göttlichen Geistes besser wahrnehmen können.

Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien-München

❯ Redemptorist aus dem Braunauer Ländchen

Unser Angebot

Sudetendeutsche Zeitung mit

Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief ·

Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau ·

Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer

Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler

Heimatbrief

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:

jährlich durch Lastschrift

halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift

Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!

Adresse:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon

Geburtsdatum, Heimatkreis

Datum, Unterschrift

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontoinhaber

90jähriger Professor promoviert

Erfolgreich verteidigte der aus dem Kreis Braunau stammende Redemptorist und Philosoph Augustin Schmied vorige Woche seine Dissertation in der Universität Innsbruck. Nadira Hurnaus berichtet.

Pater Augustin Schmied lernte ich auf dem Rücksitz eines SUV kennen. Das war 2015 auf dem Weg vom Sudetendeutschen Haus in München nach Marienbad zu den gleichnamigen Gesprächen des Sudetendeutschen Rates (SR). Der Pater wollte die Gespräche geistlich und ich journalistisch begleiten. Wir hatten das Mitfahrangebot Richard Kratschmars, des aus Brünn stammenden damaligen SR-Geschäftsführers, gerne angenommen.

Pater Augustin war aus dem Redemptoristenkloster im oberbayerischen Gars gekommen. Das hatte Herzog Tassilo III. von Bayern 768 gegründet. Eine andere Tassilo-Gründung war 782 das Kloster Frauenchiemsee, in dem ich drei Jahre lang Internatsschülerin war. Eine gute Grundlage für Marienbader Vorgespräche.

Er sei, erzählte Pater Augustin, 1932 in Deutsch Wernersdorf an der Grenze zu Niederschlesien zur Welt gekommen. 1945 hätten die Tschechen ihn mit seiner Familie wild nach Polen vertrieben. Die Polen hätten mit den Sudetendeutschen nichts anzufangen gewußt und sie nach Breslau durchgewunken. Auch dort seien sie nicht willkommen gewesen und dank eines verwandten Geistlichen wieder in die Heimat im Braunauer Ländchen gekommen. Doch es habe nicht lange gedauert, bis die Tschechen sie schließlich „geordnet“ vertrieben hätten.

„Augustin Schmied trat nach der Vertreibung in die Ordensgemeinschaft der Redemptoristen ein und widmete sich Zeit seines Lebens neben seiner seelsorgli-

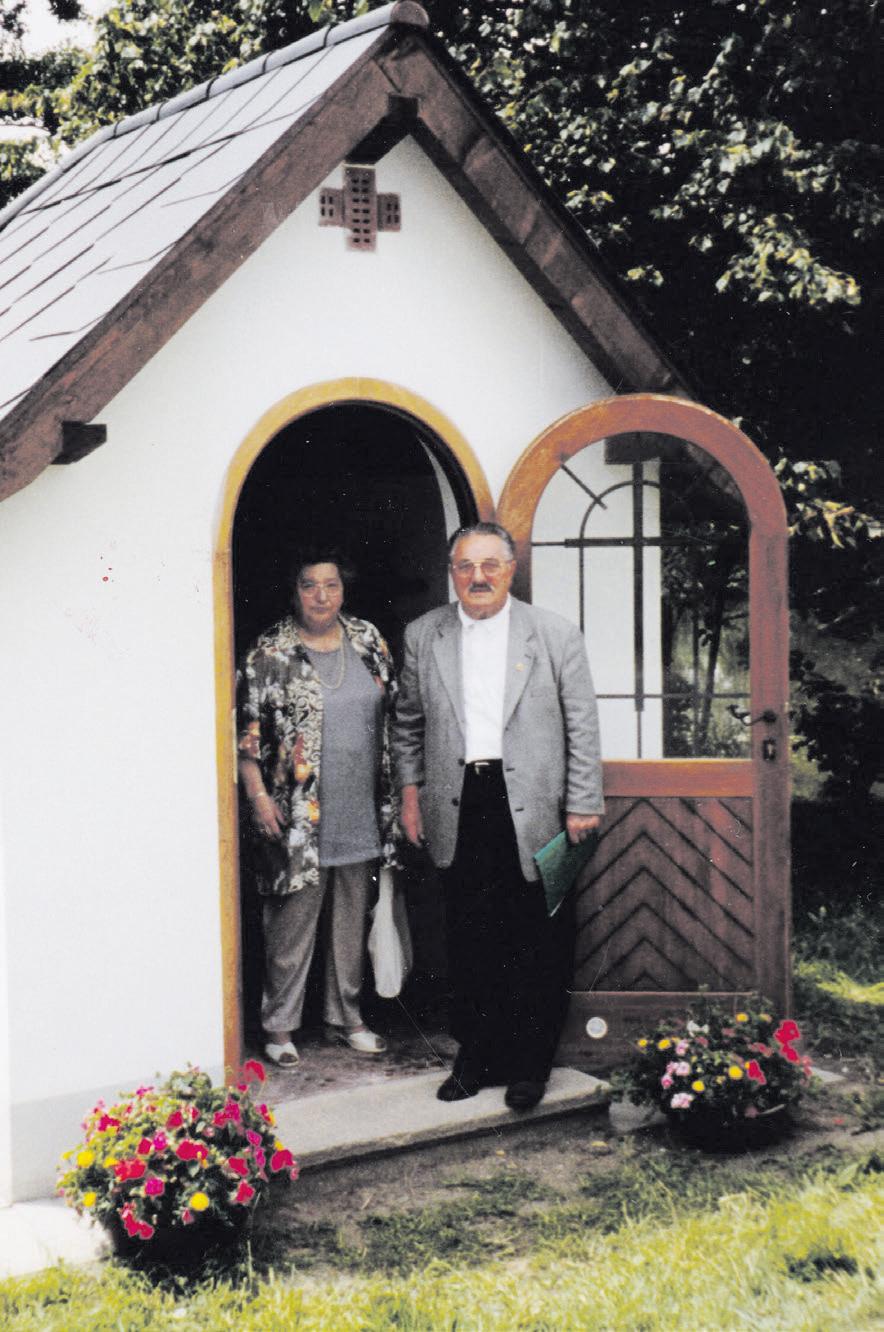

Marienbad 2015: Pater Augustin spricht vor dem Sudetendeutschen Rat und besucht den Jüdischen Friedhof. Bilder (3): Nadira Hurnaus

stitut für Lehrerfortbildung in Gars unterbrachen das. Sein Dissertationsprojekt führte er über Jahrzehnte als Buchmanuskript weiter. Die „Fidesimplicita-Theorie“ bildete lange Zeit eine Kontroverse zwischen katholischer und evangelischer Theologie. Im Vorlauf von Rahners „Anonymen Christen“ geht es im Kern darum, ob es für den Glauben ein explizites Bekenntnis braucht oder ob man zum Beispiel auch durch sein Handeln unbewußt Christ sein kann.

Der Rahnerexperte und seit 2022 emeritierte Professor Roman Siebenrock hatte Schmieds Arbeit betreut und erstbegutachtet. Das Nachrichtenportal der Redemptoristenprovinz WienMünchen berichtet über die Defensio in Innsbruck:

Bad Kissingen 2017: Heimatkreismitglied Pater Augustin zelebriert mit Pfarrer Martin Lanži aus Braunau die Messe bei den 33. Braunauer Heimattagen. Bild: Pavel Trojan

chen Tätigkeit der theologischen Lehre. Viele Jahre lang unterrichte er als Professor an den Ordenshochschulen im oberbayerischen Gars am Inn und im rheinländischen Geistingen. Lange war er auch Schriftleiter der Zeitschrift ,Theologie der Gegenwart‘ und verfaßte Artikel und Bücher über wichtige Themen des christlichen Glaubens und des kirchlichen Lebens. 2008 zeichnete ihn die Universität Erfurt für sein Gesamtwerk mit der theologischen Ehrendoktorwürde aus“, schrieb Pater Martin Leitgöb im Jahr 2014 in dieser Zeitung.

Pater Martin ist ebenfalls Redemptorist und war damals Seelsorger der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in Prag.

Ein Jahr nach Pater Augustin begleitete er die Marienbader Gespräche mit seinem geistlichen Beistand. Mittlerweile ist er Kolumnist der Sudetendeutschen Zeitung und Provinzial der Redemptoristenprovinz Wien-München. In dieser Eigenschaft war er in dem Gremium, vor dem Pater Augustin seine Dissertation verteidigte.

Pater Augustin verteidigt seine Dissertation. Bilder (2): Rendika Nugraha

1957 hatte die Leitung der Provinz Mün-

❯ Jägerndorfer Urgestein

Kontonummer oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC

Datum, Unterschrift

Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH

Hochstraße 8

81669 München

eMail svg@sudeten.de

20/2023

Am 17. Mai feierte der langjährige und überaus kundige Heimatkreisbetreuer Kurt Schmidt, Vorsitzender des Heimatkreisvereins Jägerndorf und Herausgeber der Halbjahresschrift „Neue Jägerndorfer Nachrichten“, Initiator sowie über viele Jahre Organisator des Deutschtschechisch-polnischen Kulturwoche, 95. Geburtstag.

Kurt Schmidt kam in Vorwitz bei Hermannstadt im Kreis Freiwaldau im Altvatergebiet zur Welt und verbrachte seine Jugend am Burgberg, dem Marienfeld von Jägerndorf, wo seine Eltern die Gastwirtschaft Der Alte vom Berge betrieben. Die Volksschule besuchte er in Jägerndorf, anschließend die Oberschule, deren Unterricht das Kriegsende und der Einmarsch der Roten Armee beendeten. Er wurde Zeuge von Raub und Vergewaltigungen. Und er mußte Zwangsarbeit

Marienbad 2016: Pater Martin aus Prag feiert mit dem Sudetendeutschen Rat eine Andacht.

chen Pater Augustin freigestellt, um an der Universität Innsbruck ein Doktoratsstudium zu beginnen. Sein Doktorvater war der Jesuit Karl Rahner (1904–1984). Der vor zwei Jahren verstorbene Schweizer Theologe Hans Küng nannte Rahner den Protagonisten der Freiheit in der Theologie. Der junge Doktorand Schmied sollte über die Theorie der „Fides implicita“ dissertieren. Doch seine genannten Professuren und Veröffentlichungen sowie seine Tätigkeiten als Berater des in Würzburg angesiedelten Studienprogramms „Theologie im Fernkurs“ und als Dozent am In-

„Pater Schmied erwies sich sowohl in seinem Vortrag wie auch in der anschließenden Diskussion mit den Professoren als ein brillanter Theologe. Er überzeugte mit einer umfangreichen und tiefen Sachkenntnis ebenso wie mit seiner Fähigkeit, das Thema klar und verständlich vorzustellen. Zugleich bewies er aber auch Humor, zum Beispiel als er in der Einleitung seines Vortrags bemerkte: ,Mit meiner langen Studienzeit bin ich vielleicht nicht unbedingt ein Vorbild für heutige Studierende.‘ Die Professoren sahen das anders und bewerteten seine Doktorarbeit mit der Bestnote.“

Professor em. Roman Siebenrock

2015 hielt der so intellektuelle wie fröhliche Philosoph und Pater Augustin Schmied in Marienbad eine wunderbare Andacht. Anschließend begleitete er die Landsleute interessiert und kenntnisreich bei dem vom Kirchenhistoriker Rudolf Grulich geführten Besuch des Jüdischen Friedhofs.

Nach der Defensio die Professoren, in der Mitte der frisch gekürte Doktor Augustin Schmied CSsR und rechts Provinzial Dr. Martin Leitgöb CSsR.

PERSONALIEN

Kurt Schmidt 95

in Ostrau und Auschwitz, aus der er 1946 entlassen wurde, leisten.

Im Oktober 1946 wurde er nach Bayern vertrieben, wo er in Augsburg seine Reifeprüfung ablegte. Unter kargen finanziellen Verhältnissen ermöglichte ihm, der später promovierte, eine kirchliche Zuwendung die Aufnahme des Studiums der Theologie, der klassischen Philologie und Geschichte in Erlangen.

Seine Lehrtätigkeit begann er 1952 in Gräfenberg im oberfränkischen Kreis Forchheim, und 1955 legte er die Lehramtsprüfung in Niedersachsen ab. Das anschließende Referendariat absolvierte er in Oldenburg und Wilhelmshaven, wo er bis zu seiner Pensionierung 1993 tätig war.

Neben seinem Beruf als Lehrer leitete er als Vorsitzender den

Philologenverband, den Lehrerverband in Niedersachsen und den Beamtenbund. Schon vor seiner Pensionierung wurde Kurt Schmidt zum Heimatkreisbetreuer von Jägerndorf gewählt und übte dieses Amt bis 2014 aus. Dabei unterstützte ihn tatkräftig seine Frau Irma, geborene Heider aus Petersdorf im Kreis Jägerndorf, die 2014 starb.

Als Heimatkreisbetreuer organisierte er seit 1995 jährliche Kulturfahrten in die Heimatstadt sowie Wanderfahrten in das Altvatergebirge, sorgte für die verbliebene deutsche Minderheit unter anderem durch die 2002 erfolgte Fertigstellung des Hauses Europa, das ein Anlaufpunkt für Landsleute bei einem Besuch in Jägerndorf ist. Die Pflege und Erneuerung vieler deutscher Denkmale ist auf sei-

nen Einsatz zurückzuführen. Bei seinen Aktivitäten half ihm die Beherrschung der tschechischen Sprache, die er im fortgeschrittenen Alter erlernte.

Vor fünf Jahren wurde auf seine Initiative eine Gedenktafel für die von den Kommunisten zerstörten zwei Kirchen von Hillersdorf in der katholischen Kirche angebracht. Ein Anliegen war ihm darüber hinaus die Errichtung eines Denkmals für die Opfer des Hungermarsches nach dem Zweiten Weltkrieg nach Grulich, was 2017 geschah. Bei dem Versöhnungsmarsch zu dem Denkmal war er im vergangenen Juni in vorderster Front mitmarschiert. In seinem Beitrag „Abschied und Wiederkehr“ (➝ Seite 12) erinnert er sich an seine Heimat und an seine Heimatarbeit. Daß er noch lange für unsere Sache marschiere, wünschen die Landsleute von Herzem ihm und sich. Meinhard Schütterle/nh

Die Marienbader Gespräche des Sudetendeutschen Rates (SR) widmeten sich am ersten Maiwochenende „Tschechen und Sudetendeutschen sowie europäischen Volksgruppen und Minderheiten im Spiegel der Medien“. Nadira Hurnaus berichtet.

SR-Generalsekretärin Christa

Naaß erzählte zunächst von der wenige Stunden zuvor eröffneten SR-Ausstellung „So geht Verständigung – dorozumění“ im nahen Fleißen/Plesná (Ý SdZ 19/2023). 2023, sagte sie weiter, sei ein Jahr, in dem man des Hitlerputsches vor 100, des Ermächtigungsgesetzes vor 90, des Münchener Abkommens vor 85, der Hinrichtung der Mitglieder der Weißen Rose vor 80 und des Inkrafttretens des Bundesvertriebenengesetzes vor 70 Jahren gedenke.

„Gegenwärtig herrscht zwischen uns und den Tschechen, das beste Verhältnis, das wir je hatten.“ Mit den Worten eröffnete Andreas Künne, der Deutsche Botschafter in Prag, den Referentenreigen. Er berichtete von einer Besucherdichte wie nie zuvor: Wirtschaftsminister Robert Habeck sei bereits drei-, Außenministerin Annalena Baerbock zweimal in Prag gewesen. Mit der Verunglimpfung der Sudetendeutschen, so wie es Miloš Zeman im Präsidentschaftswahlkampf 2013 mit Fürst Karl von Schwarzenberg getan habe, könne man heute keine Wahl mehr gewinnen. Künnes Fazit: „Beste Beziehungen – in zehn Jahren werden sie noch besser sein.“

Nachdem sich Florian Winzen, der neue Leiter der Bayerischen Repräsentanz in Prag vorgestellt hatte, sprach Marlehn Thieme, seit 2016 Vorsitzende des ZDFFernsehrates. Eingangs räumte sie ein, daß das ZDF zwar in der ganzen Welt, jedoch nicht in der Tschechischen Republik vertreten sei. Sie erklärte die Funktion und Arbeitsweise des Fernsehrates, sie warb für publizistische Vielfalt und einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ZDF sei für alle da und brauche eine digitale Verjüngung, um in der Breite an Akzeptanz zu gewinnen. Im Gegensatz zu Wirtschafts- und Rechnungsprüfern des ZDF rege der Fernsehrat an, die Auslandsbüros zu vermehren und die Auslandsberichterstattung zu erweitern. Peter Barton, der Leiter des Sudetendeutschen Büros in Prag, erzählte von den schweren Anfängen. Das Büro in der Thomasgasse habe er im Mai 2002 bezogen, offiziell sei es ein Jahr später eröffnet worden. Das sei fast schon zu spät gewesen , da die Einflußsphären bereits abgesteckt gewesen seien. Dennoch habe sich das Büro bewährt, und könne häufig schnell und unbürokratisch helfen. Das habe sich herumgesprochen. Vor allem baue er Kontakte auf und pflege sie und leiste humanitäre Hilfe. „Das Menschliche muß siegen“, schloß Barton seinen Bericht aus Prag.

Die Schwestern Ellen und Janna Kaufmann studieren am Institut für Museologie der Universität Würzburg. Sie stellten

� Marienbader Gespräche

Das Geheimnis des Gelingens