Heimatpflegerin Christina Meinusch über den HEIMAT!abend

Sudetendeutsche Zeitung

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Reicenberger Zeitung

Sudetendeutsche Zeitung

Sudetendeutsche Zeitung

VOLKSBOTE

� Stiftung Zentrum

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Reicenberger Zeitung

Sudetendeutschen Landsmannschaft

Zeitung

HEIMATBOTE

Sudetendeutsche Zeitung

Neudeker Heimatbrief

was nicht einfach war. Eventuell hätten wir auch noch ein / zwei Jahre so weitermachen können, wenn nicht Preiserhöhungen für Energie, Papier, Druckfarben und die Postgebühren ein weiteres wirtschaftliches Arbeiten unmöglich machen würden. Außer den exorbitanten Kosten sind die Abbestellungen der Heimatzeitungen

Vor 70 Jahren, am 5. Juni 1953, ist das Bundesvertriebenengesetz (BVFG) in Kraft getreten. Es gilt als Abschluß der westdeutschen Vertriebenengesetzgebung nach dem Zweiten Weltkrieg und als wesentlicher Meilenstein auf dem Weg zu sozialer und wirtschaftlicher Gleichstellung.

Die Vertriebenengesetzgebung insgesamt, aber insbesondere das Bundesvertriebenengesetz ist die konsequente politische Umsetzung dessen, was bereits in der Charta der deutschen Heimatvertriebenen von 1950 als Forderungen der Vertriebenen und Flüchtlinge zu ihrer Eingliederung in die Nachkriegsgesellschaft enthalten ist“, erklärt der Präsident des Bundes der Vertriebenen, Dr. Bernd Fabritius.

Große Weitsicht sei damals mit der Aufnahme des sogenannten Kulturparagrafen 96 bewiesen worden. Dessen Aufträge laut Gesetzestext sind der Kulturerhalt „im Bewußtsein des gesamten deutschen Volkes und des Auslandes“, die wissenschaftliche Erforschung sowie die „Weiterentwicklung der Kulturleistungen der Vertriebenen und Flüchtlinge“ und haben im Laufe der Jahrzehnte immer größere Relevanz erhalten.

Insgesamt sei die Geschichte des Bundesvertriebenengesetzes auch deswegen eine Erfolgsgeschichte, weil der Gesetzgeber es – oft auf Ratschlag des BdV und seiner Mitglieder hin – immer wieder wechselnden Gegebenheiten angepaßt habe.

gegen Vertreibungen Menschenrechtspreis für Klaus Iohannis

Die Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen hat den rumänischen Staatspräsidenten Klaus Iohannis am Sonntag bei einem Festakt in der Frankfurter Paulskirche mit dem Franz-Werfel-Menschenrechtspreis ausgezeichnet.

Nach dem Europäischen KarlsPreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft und dem Internationalen Karlspreis zu Aachen ist Iohannis damit erneut für seinen Einsatz für Menschen- und Minderheitenrechte gewürdigt worden.

In seiner Laudatio sagte JeanClaude Juncker, ehemaliger Präsident der Europäischen Kommission: „Als Staatspräsident Rumäniens und früherer Bürgermeister von Hermannstadt spielt Klaus Iohannis in Europa eine führende Rolle, wenn es um essentielle demokratische Anlie-

� Tomáš Kafka würdigt in einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung den Durchbruch in den Beziehungen

„Es geschehen noch Wunder“ – unter dieser Überschrift hat der Tschechische Botschafter in Berlin, Tomáš Kafka, einen Namensartikel verfaßt, der von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unter der Rubrik Briefe an die Herausgeber veröffentlicht worden ist. In seinem Beitrag würdigt Kafka ausführlich den historischen 73. Sudetendeutschen Tag, an dem mit Mikuláš Bek erstmals ein tschechischer Minister im offiziellen Auftrag der Regierung sprach. Die Sudetendeutsche Zeitung dokumentiert Kafkas Beitrag im Wortlaut.

Von Tomáš Kafka, Botschafter der Tschechischen Republik in Berlin

Eines der am meisten frequentierten und damit wohl auch beliebtesten Worte seit dem Ausbruch des russischen Krieges gegen die Ukraine ist der Begriff „Zeitenwende“. Alles, was neu gemacht oder gedacht werden muß, kann seitdem nicht anders heißen. Zeitenwende mag und deckt scheinbar alles. Eine Beschränkung ist dennoch dabei, und die geht auf das Konto Putins und seines Krieges: Der Grund für die namensgebende Zeitenwende ist negativ, denn von Putins Krieg kontaminiert. Diese Einschränkung macht es möglich, daß man für etwas Neues und diesmal uneingeschränkt Positives immer noch den Begriff Wunder benutzen kann. Zumal, wenn diese Neuigkeiten ausgerechnet an Pfingsten passieren, das mit seiner Tendenz zum Wundersamen bekannt ist. Doch manchmal mußte man

Ein besonderer Moment auf dem Sudetendeutschen Tag: Volksgruppensprecher Bernd Posselt bedankt sich bei Tschechiens Bildungsminister Mikuláš Bek für seine große Versöhnungsrede.

auf diese Wunder lange warten. Doch zumindest in zwei Kategorien ist diese Wartezeit nun vorbei. Es geht um zwei einstige Sorgenkinder: die sudetendeutschtschechische Versöhnung und die deutsche Eishockeygeschichte.

In den sudetendeutsch-tschechischen Beziehungen kam das Wunder nicht ganz unerwartet. An seinem Anfang stand die deutsch-tschechische Erklärung aus dem Jahre 1997, als Prag und Bonn einsahen, daß sie außerstande waren, ihre historischen

Differenzen juristisch zu lösen, und beschlossen, lieber einen Kontext zu schaffen, der sie nicht an der friedlichen Zukunftsgestaltung hindern wird. Der Weg zum jüngsten Wunder war aber noch nicht geebnet, es verlangte, noch viel Vertrauen – vor allem unter den Sudetendeutschen und Tschechen – zu bilden. Das tat man vor allem mittels der Hilfe des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds.

Dieser Fonds – gemeinsam mit dem Gesprächsforum – ermöglichte den Bürgern beider

gen geht – dazu gehören auch Schutzrechte für Minderheiten. Iohannis gehört für mich zu jenen aus Mitteleuropa kommenden Staatsmännern, die über ihre Zeit hinauswirken werden.“

Unter den 500 Gästen waren der ehemalige Europaabgeordnete Milan Horáček, der Ehrenvorsitzende der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Reinfried Vogler, und Hessens Justizminister Prof. Dr. Roman Poseck.

Länder, sich gegenseitig kennenzulernen und dabei auch festzustellen, wie nah man sich mental ist, wenn man endlich die ideologischen Brillen wegzulegen vermag. Diese Mühe hat sich gelohnt! Das Schönste dabei ist, daß man nun, mit dem diesjährigen Wunder im Rücken, wo beide Seiten gegenseitig ihre Schuld bekannt und sich die Hand zur Versöhnung und zur Bildung eines friedenvollen Europas gereicht haben, sich ebenfalls eingestehen darf, daß die sudetendeutsch-tschechische

Versöhnung vielen individuelle Katharsis gebracht, aber auch vielen Menschen Spaß gemacht hat. Doch nicht nur von den Versöhnungen leben die diesjährigen Pfingstwunder! Die deutsche Eishockeygeschichte gehört zweifelsohne dazu, auch wenn es in Tampere „nur“ zum Gewinn der silbernen Medaille gereicht hat. Doch als Vertreter der Tschechischen Republik, also eines Staates, wo Eishockey eine Art alternative Religion darstellt, kann ich hoffentlich den Erfolg der deutschen Eishockeymannschaft gebührend einordnen.

Zunächst will ich sagen, daß von Kanada im Finalspiel besiegt worden zu sein, keine Schande ist. Es ist eher wie für die Fans von Karl May, von Old Shatterhand geschlagen zu sein. Also: eine Ehre! Außerdem darf ich bezeugen, daß seit dem Gewinn der silbernen Medaille nun das deutsche Eishockey von den tschechischen Nachbarn endlich ernst genommen wird, was wiederum für die Tschechen der Anerkennung für den tschechischen Fußball seitens der deutschen Fans gleichkäme. Tampere, auf jeden Fall, kann nun nicht nur für deutsche Sportfans ähnlich wie Bern im Jahr 1954 ein Ort sein, wo man am Pfingstsonntag 2023 (fast) Weltmeister geworden ist. In unseren tschechischen Augen haben die deutschen Eishockeyfans jedes Recht dazu!

Nun ist aber das diesjährige Pfingsten vorbei. Es gilt zwar auch hier, daß nach Pfingsten vor Pfingsten ist, man kann dennoch keine Wunder planen. Bis neue Wunder geschehen, fürchte ich, wird man noch eine ganze Menge Zeitenwenden bewerkstelligen müssen. Doch die gute Nachricht ist, daß es Gott sei

gibt!

AUS UNSEREM PRAGER BÜRO

Petra Dachtler ist in der Deutschen Botschaft in Prag für die politische Abteilung zuständig. Kurz nach der Übernahme dieser wichtigen diplomatischen Aufgabe besuchte sie das Prager Sudetendeutsche Büro, um sich mit dessen Leiter Peter Barton über die aktuelle Entwicklung der (sudeten) deutsch-tschechischen Beziehungen auszutauschen. Beide Gesprächspartner waren sich einig, daß sich der Stand der deutsch-tschechischen Nach-

barschaft stetig weiter entwickelt. Somit können auch Fragen der Verständigung und Versöhnung zwischen den früheren und heutigen Bewohnern der sudetendeutschen Gebiete in der Tschechischen Republik eine neue und zukunftsorientierte Dimension bekommen. Die Zusammenarbeit des Prager SL-Büros und der Deutschen Botschaft hat, wie auch dieses Tre en unterstreicht, 21 Jahre seit dem Bestehen des sudetendeutschen Sitzes an der Moldau nichts an Aktivität verloren.

❯ Kritik an den geplanten Sparmaßnahmen und Steuererhöhungen der Regierung von Premierminister Petr Fiala wächst Gewerkschaftsverband

droht mit nationalem Generalstreik

Gegen die geplanten Sparmaßnahmen und Steuererhöhungen verstärken die Gewerkschaften in Tschechien ihren Druck auf die Regierung von Premierminister Petr Fiala. Der wichtige Gewerkschaftsdachverband ČMKOS (Českomoravská konfederace odborových svazů) hat mittlerweile einen nationalen Streikausschuß eingerichtet und Proteste für die letzte Juni-Woche angekündigt. Sogar mit einem Generalstreik, der das ganze Land lahm legen soll, wird mittlerweile gedroht.

Nachdem die Regierung in der ersten Maihälfte ihren Plan zur Konsolidierung der öffentlichen Finanzen und zur Änderung des Rentensystems vorgelegt hatte (Sudetendeutsche Zeitung berichtete), hat der Gewerkschaftsdachverband ČMKOS zunächst die Streikbereitschaft ausgerufen. Nun wurde auch ein Streikausschuß eingerichtet.

Laut Josef Středula, dem Vorsitzenden des Gewerkschaftsdachverbandes, münden diese Schritte zwar nicht zwangsläufig in einen Generalstreik. Aber niemand werde ihn sagen hören, daß die Gewerkschaften dieses Instrument von vornherein ausschließen wollten, so Středula.

Die Gewerkschaften fordern von der Regierung, eine außerordentliche Sitzung der Sozialpartner einzuberufen, und zwar noch im Juni, also noch bevor das Abgeordnetenhaus mit den Beratungen über das Konsolidierungspaket beginnt.

In der Kritik stehen die geplanten Änderungen bei der Mehrwertsteuer, die insbesondere Alkohol und Nikotin verteuern, und die Abschaffung von Steuererleichterungen bei Sachleistungen für Arbeitnehmer.

„Wir sind bereit zu diskutieren und Punkte nachzubessern, in denen wir Fehler gemacht haben. Wir sind aber nicht bereit, dem Druck nachzugeben“, erklärte Premierminister Petr Fiala. Und auch sein Arbeits- und

Premierminister Petr Fiala und Oppositionsführer Andrej Babiš im TV-Duell. Foto: CNN Prima News

❯ Erste Live-Debatte zwischen Premierminister Petr Fiala und Vorgänger Andrej Babiš

Schlagabtausch live im TV

Zum ersten Mal seit der Wahl der neuen Regierung haben sich Premierminister Petr Fiala und sein Vorgänger sowie Gegenkandidat Andrej Babiš einem TV-Duell gestellt, das der Sender CNN Prima News am Sonntagabend ausgestrahlt hat.

Hauptthemen waren das geplante Sparpaket der Regierung, um den hochverschuldeten Staatshaushalt zu konsolidieren, und die Inflation, die vor allem Rentner und Familien mit geringem Einkommen immer stärker belastet. Der Vorwurf von Fiala,

Sozialminister Marian Jurečka zeigte wenig Kompromißbereitschaft. „Tschechien hat die niedrigste Arbeitslosenquote innerhalb der EU. Im ersten Quartal wurden die Löhne dieses Jahres erhöht, die Versicherungsabgaben sind um 10,5 Prozent gestiegen. Und die Firmen kündigen klar an, sie wollen weiter Arbeitnehmer einstellen. Wer ge-

❯ O zielle Zahlen des Tschechischen Statistikamtes

seine Regierung habe Staatsverschuldung und Inflation von der Vorgängerregierung unter Andrej Babiš geerbt, löste ein hitziges Wortgefecht aus.

„Das ist eine Amateurregierung“, lederte Babiš gegen Fiala und forderte seinen Widersacher öffentlich zum Rücktritt auf: „Der Premierminister sollte die Leitung der Regierung an Gouverneur Kuba übergeben und selbst anstelle von Jourová EU-Kommissar werden.“

„Senken Sie die Lebensmittelpreise, senken Sie Ihre Marge“, konterte Fiala mit Blick auf

sund ist und Arbeit finden will, wird diese auch finden.“ Wie berichtet, hatte die Regierung Mitte Mai ihr Sparpaket vorgestellt, mit dem das Haushaltsdefizit im kommenden Jahr um 94 Milliarden Kronen (knapp vier Milliarden Euro) verringert werden soll.

PRAGER SPITZEN

Präsident ernennt Verfassungsrichter

Präsident Petr Pavel hat am Montag zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt im März neue Mitglieder des Verfassungsgerichts ernannt. Es handelt sich um den ehemaligen Vorsitzenden des Obersten Verwaltungsgerichts, Josef Baxa, den Verfassungsrechtsprofessor Jan Wintr und die ehemalige Vorsitzende der Richtervereinigung, Daniela Zemanová. Die Ernennung dieser drei Verfassungsrichter wurde vom Senat in der vergangenen Woche gebilligt. Sie werden Richter ersetzen, deren zehnjährige Amtszeit am 3. Mai geendet hat.

Wenig Interesse

an Ferienjobs

Das Angebot ist groß, das Interesse gering. Viele Ferienjobs werden demnach unbesetzt bleiben, hat eine Umfrage der Presseagentur ČTK unter Personalagenturen ergeben. Der Grund: Viele potentielle Arbeitnehmer suchen eine Tätigkeit in einem Büro. Mit Muskelkraft will dagegen kaum noch jemand arbeiten – trotz leicht gestiegener Gehälter. So kommt ein Saisonarbeiter in einem Lager in Prag derzeit auf einen Stundenlohn von 160 Kronen (6,77 Euro).

Deutlich mehr Autos verkauft

Der Absatz neuer Autos ist in Tschechien gestiegen. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres wurden über 95 000 Kraftfahrzeuge verkauft. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Anstieg von mehr als 18 Prozent, meldet der Verband der Autoimporteure. Nach Angaben des Verbandes stiegen die Autoverkäufe in allen Kategorien, außer bei Bussen. Bei den Pkws verzeichnete die Marke Škoda den höchsten Absatz. Es folgten die Automarken Hyundai, Volkswagen und Toyota.

Solidarität mit Alexei Nawalny

Dutzende Menschen haben am Sonntag auf dem Altstädter Ring in Prag für die Freilassung des russischen Regime-

ISSN 0491-4546

nicht zum Bereich Investitionen gehören, und bei Gehältern. Zudem sind einige Steuererhöhungen geplant. So sollen unter anderem die unteren beiden Sätze der Mehrwertsteuer von 10 und 15 Prozent zu einem einzigen Satz von 12 Prozent zusammengeführt werden, der obere Satz von 21 Prozent bleibt bestehen. Torsten Fricke

Reallöhne sinken um 6,7 Prozent

Der monatliche Durchschnittslohn in Tschechien ist im ersten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 8,6 Prozent auf 41 265 Kronen (1746 Euro) gestiegen. Unter Berück-

sichtigung der Inflation sanken die realen Einkommen der Arbeitnehmer allerdings um 6,7 Prozent. Die Inflation der Verbraucherpreise erreichte im ersten Quartal dieses Jahres in Tschechien 16,4 Prozent und damit den zweithöchsten Wert in diesem Jahrhundert. Die Reallöhne gingen das sechste Quartal in Folge zurück. Die mit dem Durchschnittslohn verbundene Kaufkraft wies im ersten Quartal – wie im Vorjahreszeitraum auch – eine sinkende Tendenz auf. Laut Pavel Sobíšek, dem Ana-

lysten der UniCredit Bank, ist Tschechien im internationalen Vergleich das EU-Land mit dem stärksten Kaufkraftverlust der Löhne gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019.

Die Reallöhne würden in diesem Jahr weiter sinken, schätzt zudem Jakub Seidler, Wirtschaftswissenschaftler beim tschechischen Bankenverband, gegenüber der Presseagentur ČTK ein. Er erwarte aber ein moderates Tempo von etwa zwei Prozent im Gegensatz zu dem deutlichen Rückgang von 8,5 Prozent im vergangenen Jahr.

Die Löhne in Tschechien entwickeln sich laut ČSÚ je nach Sektor unterschiedlich. Nur im Energiesektor übertraf der Lohnzuwachs im ersten Quartal die Inflation: Die Löhne stiegen hier um durchschnittlich 23,1 Prozent auf 79 221 Kronen (3362 Euro). In anderen Sektoren waren die Reallöhne rückläufig. Der stärkste Rückgang im Vergleich zum Vorjahr wurde im Bildungswesen verzeichnet, in dem die Kaufkraft um 10,7 Prozent sank. Die Durchschnittslöhne im Geldund Versicherungssektor fielen real um zehn Prozent.

kritikers Alexei Nawalny demonstriert. Zu sehen war dabei auch eine Replik der Zelle, ein sogenannter Strafisolator, in den Nawalny im russischen Gefängnis mitunter eingesperrt wird. Den Organisatoren zufolge wollte man damit auf die unmenschlichen Bedingungen aufmerksam machen, unter denen Nawalny in der Haft leidet. Ähnliche Aktionen fanden am Sonntag, dem Geburtstag des Regimekritikers, in mehreren Städten auf der ganzen Welt statt.

Alle Tschechen aus dem Sudan gerettet

Mit Hilfe der Türkei wurden die letzten zwei Tschechen im Sudan in Sicherheit gebracht, hat Tschechiens Außenminister Jan Lipavský (Piraten) via Twitter erklärt. Bereits im April waren drei Tschechen aus dem Bürgerkriegsland von der deutschen Bundeswehr evakuiert worden.

Briefmarke unter dem Hammer

Für 1,9 Millionen Kronen (80 300 Euro) ist am Samstag in Preßburg eine grüne Vier-Kronen-Marke versteigert worden. Es ist die dritthöchste Summe, die jemals für ein Postwertzeichen aus der Tschechoslowakei erzielt wurde. Bei der Marke handelt es sich eigentlich um ein Exemplar der österreichischungarischen Post. Nach Gründung der Tschechoslowakei wurde sie jedoch mit dem schwarzen Aufdruck „Pošta Československá 1919“ versehen und weitergenutzt.

Tschechen vertrauen ihrem Präsidenten

Das Vertrauen der Tschechen in ihren Staatspräsidenten ist seit der Amtsübernahme durch Petr Pavel deutlich gestiegen. Dies geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CVVM hervor. Demnach würden derzeit fast drei Fünftel der Bürger dem Präsidenten vertrauen. Als Miloš Zeman aus dem Amt geschieden ist, habe dieser Anteil bei unter zwei Fünfteln gelegen. Am niedrigsten sei das Vertrauen für Miloš Zeman Mitte 2022 gewesen, als der Wert unter 30 Prozent fiel.

Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.

Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;

Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.

Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.

© 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.

Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

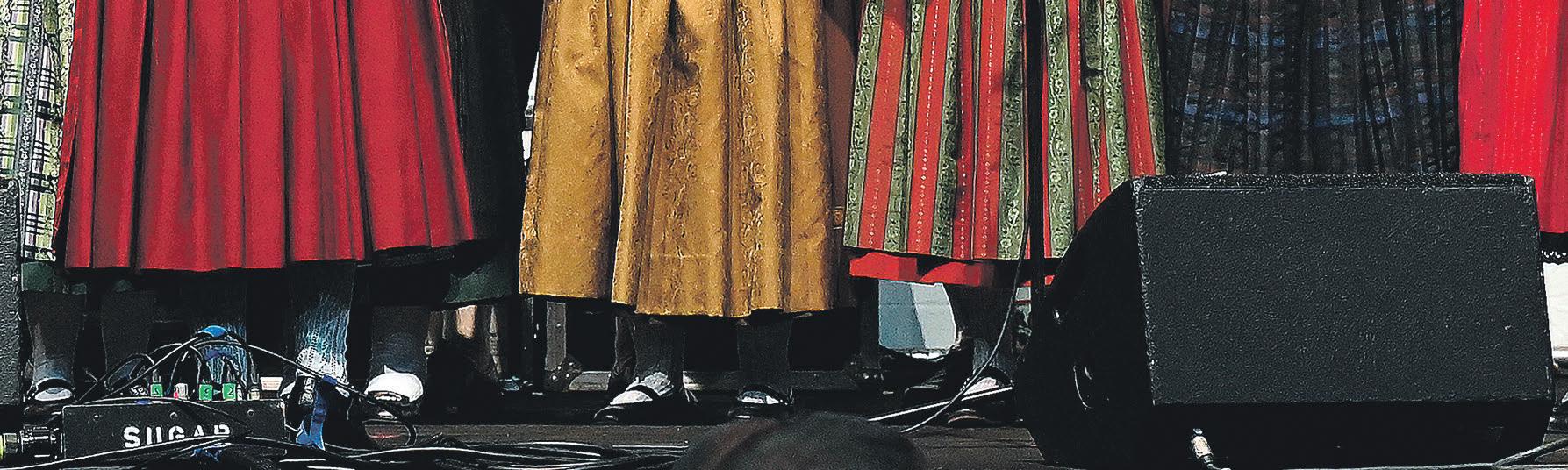

Heimat ist nicht exklusiv, sondern auch emotional

Der traditionelle Heimatabend ist das Herz eines jeden Sudetendeutschen Tages. In diesem Jahr übernahmen die „ZWOlingen“ Elisabeth und Stefanie Januschko Regie und Moderation. Welche wichtige Bedeutung der Heimatabend für die Sudetendeutschen auch über den Veranstaltungstag hinaus hat, erklärt die Heimatpflegerin der Sudendeutschen, Christina Meinusch, im Interview

In diesem Jahr wurde der Volkstumsabend als HEIMAT!abend tituliert, also Heimat groß geschrieben und mit einem Ausrufezeichen verstärkt. Was bedeutet der Begriff Heimat für Sie als Heimatpflegerin?

Meinusch: Im engen Sinn wird Heimat definiert als Ort, an dem man geboren und aufgewachsen ist. Für die rund drei Millionen Sudetendeutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Tschechoslowakei verlassen mußten,

würde dies bedeuten, daß sie ihre Heimat endgültig verloren haben. Für die Sudetendeutsche Heimatpflege ist Heimat deshalb ein viel weiter gefaßter Begriff. Heimat ist für die Heimatpflege definiert durch Landschaft, Bauwerke, Denkmäler und Tracht als materielle Bestandteile, aber auch durch immaterielle Kulturtraditionen wie Dialekt, Tanz, Musik, Kulinarik und Bräuche. Auch Menschen und Gemeinschaften können Heimat sein

und bieten. Diese Heimat ist keine exklusive Heimat für die aktuellen oder ehemaligen Bewohner eines Ortes, sondern auch emotionale Heimat der nachkommenden Generationen, die sich mit der Heimat ihrer Vorfahren verbunden fühlen. Genau hierfür steht der HEIMAT!abend wie keine andere Veranstaltung der Heimatpflege. Neben der Heimat sind Tanz und Musik weitere Säulen des Heimatabends. Was macht die

Tänze so besonders?

Meinusch: Daß Volkstänze wichtiges Kulturerbe sind, zeigt die Aufnahme der „Kuhländler Tänze“ in das Bayerische Landesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes. Zum Erhalt und zur Weiterentwicklung kulturellen Erbes gehört untrennbar auch die kulturelle Praxis. Durch Dokumentation von Tänzen, durch grenzüberschreitende Vernet-

zung deutscher und tschechischer Tanz- und Musikgruppen und regelmäßige Auftrittsmöglichkeiten für sudetendeutsche Sing- und Spielscharen, zum Beispiel beim HEIMATabend! des Sudetendeutschen Tages, unterstützt die Sudetendeutsche Heimatpflege den Erhalt dieser Kulturform. Beim diesjährigen HEIMAT!abend war eine Mitarbeiterin des Forschungsprojekts

F

rau Meinusch, welche Bedeutung hat der traditionelle Heimatabend auf dem Sudetendeutschen Tag für Sie als Heimatpflegerin?

Christina Meinusch: Tanz, Musik und Tracht, Mundart und grenzüberschreitende Kulturpflege sind wichtige Themen für die Heimatpflege. Keine Veranstaltung im Jahr vereint so viele Kernpunkte unserer Arbeit miteinander. In diesem Jahr tanzten erstmals gleich drei Tanzgruppen aus Deutschland und der Tschechischen Republik mit Tänzern aus drei Generationen gemeinsam. Auch das Publikum wird über die Jahre zunehmend „grenzüberschreitend“, das heißt der Anteil tschechischer Besucher steigt stetig. Meiner Meinung nach steigt vor allem durch diesen Charakter der Verständigung auf kultureller Ebene die Anzahl jüngerer Interessierter und Teilnehmer auf der Bühne in den letzten Jahren.

In der 1995 gegründeten Schönhengster Volkstanzgruppe aus Mährisch Trübau tanzen junge Deutsche und Tschechen gemeinsam.

„Immaterielles Kulturerbe Bayern II (UNESCO)“ am Institut für Volkskunde der Kommission für bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Sie hat sich vor Ort von diesem Kulturerbe überzeugt und arbeitet aktuell an einer virtuellen Ausstellung hierzu.

Und wie beurteilen Sie die Bedeutung der Musik?

Meinusch: Gleiches gilt für die Volksmusik. Auch sie zählt zum immateriellen Kulturerbe der Sudetendeutschen, und auch sie kann nur über kulturelle Praxis erhalten und weitergegeben werden. Durch die „Offenen Singen“ mit verschiedenen Kooperationspartnern leistet die Sudetendeutsche Heimatpflege einen Beitrag zum Erhalt dieses kulturellen Schatzes. Weiter unterstützt die Heimatpflege sudetendeutsche Volksmusikgruppen durch die Schaffung von Auftrittsmöglichkeiten bei ihren vielfältigen eigenen Veranstaltungen. Welche Funktion hat für Sie die Tracht als vierte Säule des Heimatabends?

Meinusch: Tracht ist mehr als Kleidung. Sie schmückt, zeigt, was der Träger hat und kann, und identifiziert die Tracht tragende Person gleichzeitig als zu einer Gruppe zugehörig. Die sudetendeutschen Trachten sind so vielfältig und reich an Unterschieden wie die Heimatlandschaften, aus denen sie stammen: aus den Bergen des Riesengebirges, der Weite des Elbetals oder dem Weinanbaugebiet in Südmähren, um nur einige Beispiele zu nennen. Selbst innerhalb einer sudetendeutschen Heimatlandschaft finden sich unterschiedliche Trachtenformen. Ein gutes Beispiel dafür ist das Egerland, dessen Tracht im Jahr 2022 vom Deutschen Trachtenverband zur Tracht des Jahres gekürt wurde: Allein acht Trachtenformen nur für die Frauen sind in dieser Region bekannt und waren mit der Gartenberger Bunkerblasmusik auch auf der Bühne vertreten. Tracht ist bei allen auftretenden Gruppen fester Bestandteil des Auftritts. TF

❯ Für eine Ausstellung soll die Geschichte ab 1938 erforscht werden

Herzig-Mautner-Fabrik

in Grünwald: Zeitzeugen und Dokumente gesucht

Die Geschichte der ehemaligen Herzig-Mautner-Fabrik in Grünwald, dem heutigen Mšeno, reicht bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zurück. In der 1917 erschienenen Heimatkunde von Fidelio Finke ist zu lesen, daß die älteste hiesige Bebauung – eine Fabrik zum Bedrukken von Baumwollstoffen – hier 1798 gegründet wurde. Heute beherbergt das Haus in der Janovská-Straße das Perlenmuseum und die neu eingerichtete Kunstgalerie Nisa Factory.

Neben der Sanierung und dem Wiederaufbau des Areales befaßt sich das Team der heutigen Eigentümerin Zuzana Slámová auch mit der Rekonstruktion der lokalen Geschichte.

Im turbulenten 19. Jahrhundert erfuhr das Gebäude zahlreiche Veränderungen, Umbauten und Besitzerwechsel. Nach und nach wurde die alte Glasschleiferei in eine Weberei und Baumwollspinnerei umgewandelt, die mit Dampfmaschinen und menschlicher Arbeitskraft betrieben wurde. Ab 1880 wurde das Gebäude Teil des riesi-

■ Bis Freitag, 30. Juni, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, Ausstellung „verloren, vermisst, verewigt – Heimatbilder der Sudetendeutschen“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Bis Freitag, 30. Juni, Ausstellung „Die vertriebenen Kinder“. Öffnungszeiten montags bis freitags 10.00 bis 16.00 Uhr. An Feiertagen ist die Ausstellung nicht geöffnet. Sudetendeutsches Haus, 1. Stock, Hochstraße 8, München.

■ Bis Dienstag, 3. Oktober, Bayerisch-Tschechiche Landesausstellung „Barock! Bayern und Böhmen“. Haus der Bayerischen Geschichte, Donaumarkt 1, Regensburg. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 9.00 bis 18.00 Uhr.

■ Freitag, 9., 14.00 Uhr, bis Samstag, 10. Juni: 72. Deutschhauser Heimattreffen mit Berichten über eine Heimatreise 2022, Mundart-Quiz und mehr. Café Moritz (neben dem Rathaus), Lichtenfels/Oberfranken. Samstag, 10.00 Uhr: Feierstunde mit Totenehrung am Gedenkstein im Bergschloßpark. Weitere Informationen unter www. deutschhause.jimdofree.com

■ Freitag, 9. Juni, 19.00 Uhr: Autor Marek Toman präsentiert im Rahmen des Comic Festivals München das Buch „Die vertriebenen Kinder“. Gasteig HP8, Hans-Preißinger-Straße 8, München.

■ Samstag, 10. Juni, SLKreisgruppe Erlangen und Akkermann-Gemeinde Erlangen: Fahrt nach Eger und Marktredwitz. Anmeldung bei Christoph Lippert, Telefon (0 91 32) 97 00, oder eMail info@lti-training.de

■ Samstag, 10. Juni, 15.00

Uhr, SL-Kreisgruppe Krefeld: Monatsversammlung. Niederrheinischer Hof, Hülserstraße 398, Krefeld.

■ Montag, 12. Juni, 19.00

Uhr: Vortragsreihe „Böhmische Schlösser – Teil 2: Königswart“ von Prof. Dr. Stefan Samerski

Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Dienstag, 13. Juni, 15.00 bis 17.30 Uhr, Sudetendeutsches

Museum: „Erlebnis namens Heimat – Schreibcafé für Seniorinnen und Senioren“. Dozentin Gunda Achterhold (Journalistin und Autorin). Teilnahmegebühr 15 Euro. Sudetendeutsches Haus, Museumspädagogik, Hochstraße 8, München. Anmeldung unter eMail anmeldung@

gen Geschäftsimperiums der Firma Mautner und Oesterreicher, die auch mehrere Textilfabriken in der Slowakei betrieb. In den 1930er Jahren wurde in Grünwald Kunstseide hergestellt und als Material für klassische Kleidung – Damenblusen und -kleider – verwendet.

Die im Archiv in Brüx aufbe-

wahrten Stoffmuster ermöglichen eine Rekonstruktion von Stoffen mit kleinen bunten Blumen und großflächigen, ausgeprägten Blumenmustern. Für die Zeit zwischen 1938 und 1945 haben sich kaum Informationen erhalten. In der Zeit zwischen 1946 und 2000 wurden hier Metallkomponenten

VERANSTALTUNGSKALENDER

sudetendeutsches-museum.de oder telefonisch unter ( 089)

48 00 03 37.

■ Mittwoch, 14. Juni, 15.00

Uhr, Ackermann-Gemeinde

Augsburg: „Die Geschichte der Juden in Schwaben“. Vortrag von Dr. Johannes Mordstein. Exerzitienhaus St. Paulus, Leitershofen, Krippackerstraße 6, Stadtbergen.

■ Donnerstag, 15. Juni, 14.00 Uhr, Heimatverband der Brünner KV München: BRUNA-Heimatnachmittag. Gaststätte im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.

■ Donnerstag, 15. Juni, 19.00 Uhr, Sudetendeutsches Musikinstitut (Träger: Bezirk Oberpfalz) und Institut für Musikwissenschaft der Universität Regensburg: Vortrag von Thomas Kabisch über „Musik und Philosophie zwischen West und Ost. Vladimir Jankélévitch in Prag“. Weinschenkvilla, Hoppestraße 6, Regensburg. Eintritt frei.

■ Samstag, 17. Juni, 10.30 Uhr, SL-Ortsgruppe Königsbrunn/Wehringen/Klosterlechfeld: Gedenken am Mahnmal der Sudetendeutschen. Mit Bürgermeister Franz Feigl, Stadtpfarrer Bernd Leumann und dem Kreisvorsitzenden des Bundes der Vertriebenen Augsburger Land, Kurt Aue. Aussegungshalle, Städtischer Friedhof, Wertachstraße, Königsbrunn.

■ Samstag, 17. Juni, 19.30

Uhr, Deutsches Kulturforum

östliches Europa: Lesung und Gespräch mit Reiner Stach:

„Die Schwelle des Glücks. Kafkas Sommer mit Dora Diamant“. Haus des Gastes Graal-Müritz, Rostocker Straße 3, Ostseeheilbad Graal-Müritz.

■ Mittwoch, 21. Juni, 14.30

Uhr, SL-Kreisgruppe Krefeld: Frauentreff. Pfarrheim der katholischen Kirche Heiliger Schutzengel, Hauptstraße 18, Krefeld.

■ Samstag, 24. Juni: Brünner Versöhnungsmarsch. Die SLLandesgruppen Bayern und Baden-Württemberg organisieren wieder eine mehrtägige Begegnungsreise nach Brünn mit Teilnahme am Versöhnungsmarsch.

■ Dienstag, 27. Juni, 18.30 Uhr, Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste: Ringveranstaltung mit Vortrag von Dr. Michael Henker über „Die Entwicklung der Museumslandschaft in Bayern“

für Gablonzer Bijouterie hergestellt, der Name wechselte zu Silka. Während dieses langen Zeitraums konzentrierte sich hier die Produktion von Aluminiumund Gußschmuck, emailliertem Schmuck und Abzeichen. Nicht nur die Geschichte vor 1945, sondern auch die nach 1945 ist nicht aufgearbeitet. Mit einem öffentlichen Aufruf will Kunsthistorikerin Anna Habánová diese Wissenslücke schließen: „Für eine kommende Ausstellung suchen wir Material, das uns hilft, die baulichen Veränderungen des Areals zu rekonstruieren, also zum Beispiel alte Postkarten oder Fotos, die spätere Veränderungen zeigen, Aufnahmen der im Areal befindlichen Straßenbahnhaltestelle, Bilder von den Innenräumen oder der Fabrikausstattung, aber auch Stoffe aus der Zwischenkriegszeit oder Musterbücher und Produkte aus der Nachkriegszeit.“ Außerdem sei man auch sehr an persönlichen Geschichten interessiert, erklärt Habánová, die über die eMail-Adresse anna. habanova@centrum.cz erreichbar ist.

❯ Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband Kandidaten für die Förderpreise gesucht

Seit 1979 verleiht die Sudetendeutsche Landsmannschaft jeweils im Frühjahr die Sudetendeutschen Förderpreise. Vorschläge für die Ehrung im Jahr 2024 können bereits jetzt eingereicht werden.

Mit den Förderpreisen werden junge Menschen geehrt und unterstützt, die sich im Bereich der Kultur verdient gemacht haben. Vergeben wird der Preis in verschiedenen Kategorien: darstellende und ausübende Kunst, Wissenschaft, Literatur

und Publizistik, Musik, bildende Kunst und Architektur sowie Volkstumspflege. Für die Preisverleihung im Frühjahr 2024 bittet die Sudetendeutsche Landsmannschaft um Vorschläge an die Sudetendeutsche Landsmannschaft, Bundesverband e. V., Hochstraße 8, 81669 München, oder per eMail an info@sudeten.de Die Kandiaten sollten jünger als 35 Jahre sein, sudetendeutsche Vorfahren haben oder einen Beitrag mit sudetendeutschem Bezug geleistet haben.

und anschließendem Empfang. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Der Eintritt ist frei. Anmeldung per eMail an sudak@mailbox.org oder telefonisch unter (0 89) 48 00 03 48.

■ Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2. Juli, Egerlandtag und 51. Bundestreffen der Egerland-Jugend. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße, Marktredwitz.

■ Samstag, 1. Juli, 10.30 bis 16.00 Uhr: SL-Bezirksverband Schwaben: Bezirksneuwahlen. Trachtenheim, Donauwörther Straße 46, Königsbrunn. (Achtung, verschoben von ursprünglich 10. Juni auf jetzt 1. Juli.).

■ Sonntag, 2. Juli, 9.00 Uhr: Wallfahrt Haindorf zum Fest Mariä Heimsuchung. Die Heilige Messe feiert Pater Dr. Martin Leitgröb CSsR, Provinzial der Redemptoristenprovinz WienMünchen.

■ Freitag, 7. bis Sonntag, 9. Juli, SL-Heimatkreis Braunau: 36. Heimattag und „Tage der Begegnung“. Ansprachen von OB Uwe Kirschstein (Forchheim), Bürgermeister Arnold Vodochodský (Braunau) und Heimatkreisbetreuer Erik Buchholz. Kulturprogramm mit den ZWOlingen Elisabeth und Stefanie Januschko. Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen.

■ Samstag, 8. bis Sonntag, 9. Juli, SL-Bezirksgruppe Oberfranken mit Werksiedlung Weidenberg: Zweitagesfahrt nach Aussig. Besuch der Ausstellung „Unsere Deutschen“, Übernachtung im Traditionshotel auf der Ferdinandshöhe. Der Bus fährt über Pegnitz-Wiesweiher, Bayreuth-Hauptbahnhof, Orte im Fichtelgebirge und Marktredwitz. Anmeldung bei Margaretha Michel unter Telefon (0 92 41) 36 54 oder per eMail an mail@ familie-michel.net

■ Sonntag, 9. Juli, 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Roth: Vogelbeerbaumfest. Vogelbeerbaum im Stadtpark, Otto-Schrimpff-Straße, Roth.

■ Samstag, 15. Juli, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Die verlorene Heimat“. Filmpräsentation über das Braunauer Ländchen von Ondřej Valchař, Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Samstag, 29. bis Sonntag, 30. Juli: Deutscher Böhmerwaldbund: 31. Bundestreffen in der Patenstadt Passau. Auszug aus

dem Programm: Samstag, 10.00 Uhr: Kulturpreisverleihung im Rathaus mit Oberbürgermeister Jürgen Dupper. Sonntag, 9.30 Uhr: Festgottesdienst im Passauer Dom. 11.00 Uhr: Kundgebung im Großen Redoutensaal mit Sylvia Stierstorfer, MdL, der Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene.

■ Samstag, 5. August, 11.00 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Feierstunde zur Charta der deutschen Heimatvertriebenen. Festrede: MdB Christoph de Vries. Schloßplatz, Stuttgart.

■ Sonntag, 13. August, 11.00 Uhr: Egerländer Gebetstag. Wallfahrtskirche Maria Kulm (Kreis Falkenau/Sokolov).

■ Dienstag, 15. August. Die Böhmerwaldjugend singt und tanzt auf der Landesgartenschau. Auftritte von 13.15 bis 14.15 Uhr sowie von 17.00 bis 18.00 Uhr. Landesgartenschau. Zuppinger Straße, Freyung.

■ Mittwoch, 6. September, SL-Kreisgruppe Krefeld: Fahrt in die Eifel zur Burg Vogelsang. Abfahrt 10.00 Uhr ab Zooparkplatz, Uerdingerstraße 377, Krefeld.

■ Montag, 9. Oktober, 19.00 Uhr: Vortragsreihe „Böhmische Schlösser – Teil 3: Schloß Troja in Prag“ von Prof. Dr. Stefan Samerski. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 28. bis Sonntag, 29. Oktober, Bund der Eghalanda Gmoin: Bundeskulturtagung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.

■ Dienstag, 14. bis Freitag, 17. November, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Multiplikatorenseminar auf dem Heiligenhof. Bildungsstätte Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen.

■ Montag, 20. November, 19.00 Uhr: Vortragsreihe „Böhmische Schlösser – Teil 4: Melnik“ von Prof. Dr. Stefan Samerski. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Freitag, 17. bis Pfingstsonntag, 19. Mai 2024: 74. Sudetendeutscher Tag in Augsburg. Zu den festen Programmpunkten zählen wieder die Kulturpreisverleihung am Freitagabend, die Verleihung des Europäischen Karls-Preises am Samstagvormittag und der HEIMAT!abend am Samstagabend sowie die Hauptkundgebung am Pfingstsonntag.

❯ Ausstellung zu Flucht, Vertreibung und Integration

Ungehört – die Geschichte der Frauen

■ Donnerstag, 15. Juni, 18.00 Uhr: Eröffnung der Ausstellung „Ungehört – die Geschichte der Frauen. Flucht, Vertreibung und Integration“ mit Schirmherrin Sylvia Stierstorfer, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.

Nach dem Zweiten Weltkrieg mußten Millionen von Deutschen ihre Heimat im östlichen Europa verlassen. Es waren vor allem Frauen, die sich auf den beschwerlichen

Weg machten. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen sechs Zeitzeuginnen, die aus unterschiedlichen Regionen des östlichen Europas stammen. Ihre Wege durch die Nachkriegsgeschichte weisen Gemeinsamkeiten auf – und sind dennoch jeder für sich ganz besonders.

Ria Schneider aus der Batschka, Emma Weis und Friederike Niesner aus Mähren, Gertrud Müller aus Oberschlesien, Rosemarie Becker aus Pommern und Edith Gleisl aus Ostpreußen.

Deutsch-Tschechische Kinderfreizeit

■ Samstag, 22. Juli bis Sonntag, 6. August: Deutsch-Tschechische Kinderfreizeit. 2. Veranstaltung der Akademie Mitteleuropa für Kinder aus Deutschland und der Tschechischen Republik.

Über 100 Kinder aus Deutschland und der Tschechischen Republik kommen jedes Jahr auf dem Heiligenhof zusammen. Sie treiben gemeinsam Sport und Spiel, basteln, singen, lernen und vertiefen ihre Sprachkenntnisse und Weltsicht. Damit soll die Verständigung zwischen jungen Deutschen und Tschechen initiiert und verstärkt werden.

Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen

Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de

❯ Vortrag von Dr. Gernot Peter auf dem Sudetendeutschen Tag

Johann Peter –Der Rosegger des Böhmerwaldes

Den Schriftsteller Johann Peter (1858–1935) hat beim Sudetendeutschen Tag im Rahmen einer Vortragsveranstaltung Dr. Gernot Peter, Betreuer des Böhmerwaldheimatkreises Prachatitz und des Böhmerwaldmuseums Wien, in den Mittelpunkt gestellt. Unter dem Titel „Johann Peter – der Rosegger des Böhmerwaldes“ würdigte der Referent, ein Nachkomme des im Vortrag vorgestellten Autors, dessen Leben, Wirken und Schaffen.

Über die Familienforschung sei er zu dem Thema gekommen. „Ich habe zu Hause Bücher von Johann Peter gefunden und dann gesammelt“, blickte Gernot Peter einleitend zurück.

Zunächst beschrieb der Referent sozusagen die Rahmenaspekte: den erst im Jahr 1774 gegründeten Geburtsort Buchwald/Bučina – übrigens mit 1180 Metern der höchstgelegene Ort im Böhmerwald – mit seinen rauen klimatischen Bedingungen samt Sicht bis in die Alpen und seiner Struktur als Straßendorf. Nicht eindeutig gesichert ist, ob der Ort von Abkömmlingen künischer Freibauern gegründet wurde. Jedenfalls erfolgte im Jahr 1956 die Zerstörung des Ortes, lediglich die Dorfkapelle und das Hotel wurden wiedererrichtet.

Wie für die Ortsgründung ist auch bei Familie Peter die Herkunft von künischen Freibauern unklar. Gesichert ist aber das von den Vorfahren mehrere Generationen lang ausgeübte Amt des Dorfrichters, weshalb die Familie auch im „Richterhaus“ wohnte. Diese Stätte, aber auch die Tätigkeit des Großvaters von Johann Peter als Händler von Resonanzholz, das vor allem für den Bau von Musikinstrumenten bis nach Wien und Linz geliefert wurde, fanden in Erzählungen Niederschlag.

Der am 23. Februar 1858 als neuntes von zwölf Kindern der Eheleute Franz und Katharina Peter (geb. Pribil) geborene Johann Peter besuchte zunächst die Volksschule. Später schickten ihn die Eltern in eine höhere Schule, die Realschule in Bergreichenstein.

Wie damals häufig üblich, war eine geistliche Laufbahn, also der Prie-

sterberuf, für ihn vorgesehen. Dies scheiterte später jedoch an den mangelnden Kenntnissen in der tschechischen Sprache. Die Entscheidung fiel nun für den Lehrerberuf mit einer Ausbildung in der Lehrerbildungsanstalt in Budweis von 1874 bis 1878. Neben den genannten Orten war er als Lehrer in Großmeiseldorf (Weinviertel in Österreich), Prachatitz, Haida, Böhmisch Leipa und schließlich in Winterberg tätig, wo er am 14. Februar 1935 starb.

„Die Luftlinie zwischen Geburts- und Sterbeort beträgt 25 Kilometer, der Lebensweg zirka 900 Kilometer“, verriet Gernot Peter. In Prachatitz zerbrach auch Johann Peters erste Ehe mit Leontine Schánel, das war auch der Grund zur Übersiedlung nach Haida. In Prachatitz begründete er außerdem die Monatszeitschrift „Der Böhmerwald“, gefördert vom Verleger Johann Steinbrener. Erwähnt sei schließlich das musikalische Talent. Johann Peter spielte Klavier, Flöte und Geige sowie Orgel. Es ist sogar eine Komposition von ihm für vier Streichinstrumente mit dem Titel „Heitere Stunden“ erhalten.

Die ersten schriftstellerischen Versuche stammen aus der Zeit in Budweis, wo er Artikel für Zeitungen und Zeitschriften schrieb. An Peter Rosegger schickte er 1884 ein Feuilleton für dessen Zeitschrift „Heimgarten“. Zwei Jahre später erschien Johann Peters erstes Buch „Charakter- und Sittenbilder aus dem Böhmerwald“, gefördert von Rosegger. Bis 1898 folgten weitere Bücher, fast jedes Jahr eines. Neben dem Böhmerwald beschrieb er auch das Weinviertel in Österreich. Auch ein pädagogisches Fachbuch stammt aus seiner Feder – „Unscheinbare Hilfsmittel und Wege der Erziehung“. Und auch Ge-

dichte gehörten zu seinem Schaffen, so etwa im Buch „Der Poet im Dorfschulhause“ von 1894. In seiner Prachatitzer Zeit erschien 1914 sein Hauptwerk „Der Richterbub. Ein Heimatbuch aus eigener Jugend“. Vom Ersten Weltkrieg geprägt und beeinflußt waren dann die folgenden Bücher „Volksedelinge. Ein Heldenbuch für die deutsche Jugend“ und „Helden aus dem Volke. Kriegsgeschichten aus der österreichischen Armee“, beide von 1916. Insgesamt 23 Bücher hat er veröffentlicht, dazu zahl-

❯ Parteivorsitzende besuchte Eger und Prag

reiche Beiträge in Zeitungen und Zeitschriften, wobei ihm unter anderem der Dialekt sehr wichtig war.

Natürlich hat Johann Peter viele Ehrungen erhalten, neben persönlichen Auszeichnungen auch Gedenktafeln und eine Büste. Drei Tage nach seinem Tod wurde er am 17. Februar 1935 am Friedhof in Winterberg beigesetzt.

Die Beiträge und Bücher Johann Peters charakterisieren und beschreiben zahlreiche Stätten seines Lebens und Wirkens, beginnend mit dem Richterhaus und dem Blumengarten seiner Mutter über Leben, Kultur und Brauchtum im niederösterreichischen Weinland bis hin zu Lyrik- und Gedichtbänden oder dem erwähnten PädagogikBuch.

Abschließend erläuterte Gernot Peter seinen persönlichen Weg zu seinem Vorfahren und die seither entfalteten Aktivitäten in Form von intensiver Forschung und Organisation von Veranstaltungen. Markus Bauer

Saskia Esken auf den Spuren ihrer Mutter und der SPD

Im Gedenken an das Exil des deutschen SPD-Vorstandes während des Nationalsozialismus, der sogenannten SoPaDe, hat die Ko-Bundesvorsitzende der SPD, Saskia Esken, Prag besucht.

Auf dem Weg in die tschechische Hauptstadt legte Esken in Eger einen Zwischenstopp ein. Hier ist ihre Mutter aufgewachsen. „Meine Mutter ist nach dem Krieg als Kind aus dem Egerland vertrieben worden – wie viele weitere Deutsche“, erinnert sich Esken und sagt: „Die Vertreibung ist ein Erlebnis gewesen, das meine Mutter sehr nachhaltig beeinflußt hat.“

Ihre Mutter sei dann in ihrer neuen Heimat Baden-Württemberg eine leidenschaftliche Sozialdemokratin und überzeugte Anhängerin von Willy Brandt geworden. „Das hat mich auch dazu motiviert, zur Sozialdemokratin zu werden“, erzählt die Ko-Bundesvorsitzende der SPD.

In Prag traf Esken dann hochrangige Mitglieder der tschechischen Schwesterpartei ČSSD, darunter auch den diesjährigen Träger des Europäischen Karls-Preises der Sudetendeutschen Landsmannschaft, den ehemaligen Vi-

zepräsidenten des EU-Parlaments Libor Rouček.

Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der tschechischen Sozialdemokraten, Michal Šmarda, gedachte Esken außerdem an dem Gebäude, wo der Exilvorstand der deutschen Sozialdemokraten in den Jahren von 1933 bis 1938 Unterschlupf gefunden hatte. Hier legte sie an der Gedenktafel, die Willy Brandt am 14. Mai 1990 eingeweiht hatte, Blumen nieder.

In einem Interview mit Radio Prag unterstrich Esken die historische Bedeutung: „Zur 160-jährigen Geschichte der Sozialdemokratie in Deutschland gehört, daß sie immer wieder auch Verbot, Verfolgung und Unterdrückung erfahren hat. 1933 eben, nach der Machtübernahme durch Hitler und die NSDAP, war die Sozialdemokratische Partei verfolgt, verboten, und ihre Mitglieder mußten sich in Sicherheit bringen. Dabei war es nötig, dafür zu sorgen, daß diejenigen, die Schutz suchen, diesen auch finden. Dazu brauchte es Organisationen, aber es mußte ebenso die Sozialdemokratie als Organisation aufrechterhalten werden. Und das war nur im Exil möglich. Wir sind auch heute noch sehr dank-

bar, daß die tschechischen Sozialdemokraten damals die entsprechende Unterstützung gegeben haben.“

Diese grenzüberschreitenden Kontakte seien heute immer noch von hoher Bedeutung, so Esken: „Es ist für uns als sozialdemokratische Parteienfamilie in Europa sehr wichtig, regelmäßig in Kontakt zu sein, uns auszutauschen über die aktuelle Situation, die historisch bedingt und auch regional vielleicht Unterschiede aufweisen mag, aber ebenso Parallelitäten.“

Man sei, so die SPD-Chefin, geschockt vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und von den Folgen, die auch in der Europäischen Union spürbar seien.

Esken: „Unsere Gesellschaften ächzen unter der Inflation, und die Unternehmen ächzen unter den Lieferkettenproblemen. Insofern die Wirtschaft in Schwierigkeiten, ins Trudeln gerät – und in Teilen steht in Deutschland ja eine sogenannte technische Rezession an –, haben wir durchaus gemeinsame Themen, die wir besprechen können und über die wir uns auch austauschen. Das ist ganz besonders wichtig.“

Miksch

Die Buchstaben K und I sind derzeit in vieler Menschen Munde. In den Zeitungen wird über KI geschrieben. Im Radio und Fernsehen wird über die Chancen und Risiken von KI diskutiert. An Schulen und Universitäten wird KI im Unterricht thematisiert. In Parlamenten wird über KI debattiert. Vor allem aber: Forschungsinstitute auf der ganzen Welt beschäftigen sich intensiv mit der Entwicklung von KI und werden von Großkonzernen mit viel Geld gefördert – nicht ohne Eigeninteresse, versteht sich.

Die Abkürzung KI steht für den Begriff „Künstliche Intelligenz“. Verstanden wird darunter die Fähigkeit von Computerprogrammen, logisch zu denken, selbständig Wissen zu speichern und Lösungen zu finden, Sprache zu verstehen und zu erzeugen, Wahrnehmungen zu registrieren und zu verarbeiten. Insgesamt scheint es sich dabei, so behaupte ich als Laie, um die Fortsetzung und Verfeinerung eines technologischen Trends zu handeln, mit dem wir es nicht erst seit gestern zu tun haben. Seit Jahren „googeln“ wir, wenn wir im Alltag an die Grenzen unseres Wissens stoßen. Ebenfalls lassen wir uns seit Jahren die Fahrtrouten im Auto von Navigationsgeräten berechnen.

So gesehen fürchte ich mich nicht vor der Künstlichen Intelligenz. Die Computertechnik ist ja längst zu einem wertvollen Hilfsmittel zur Bewältigung praktischer und theoretischer Herausforderungen unseres Lebens geworden. Um noch ein anderes Beispiel zu nennen: Wenn es mir von einem Übersetzungsprogramm ermöglicht wird, einen fremdsprachigen Text in meine eigene Sprache zu bringen, dann sehe ich darin eine große Erleichterung, vor allem eine Zeiteinsparung.

Zugleich weiß ich aber auch: Kein Computer dieser Welt wird mir jemals die Aufgabe ersparen, einem tschechisch-, italienischoder englischsprachigen Freund etwas von meinen Gefühlen zu offenbaren. Dazu brauche ich ja letztlich nicht nur Worte und Sätze, sondern meinen Tonfall, meine Augen, meine Hände und vor allem mein Herz. Auch zu staunen, mich zu freuen, zu hoffen, mutig zu sein, liebevoll mit meinen Mitmenschen umzugehen, mir Sorgen zu machen, traurig zu sein, zu klagen, zu beten – in alledem werde ich niemals von einem Computer ersetzt werden können.

Die wirklich wichtigen Herausforderungen ebenso wie die großen Fragen werden bleiben, mit oder ohne Künstliche Intelligenz. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Worin besteht der Sinn meines Lebens? Was ist meine Lebensaufgabe, meine Berufung? Warum müssen Menschen leiden? Wie gelingt Liebe?

Alle Technik ist letztlich nur ein Werkzeug, und Werkzeuge werden geschaffen und benützt, seitdem es das Menschengeschlecht gibt. Viel hängt davon ab, wie wir Werkzeuge einsetzen. Sie können Fluch oder Segen sein. Ich bin überzeugt: Der Mensch mit seiner Herzensbildung, seinem Gewissen und der Fähigkeit zu unterscheiden und zu gestalten wird auch im Umgang mit KI eine zentrale Rolle spielen.

Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien-München

Unser Angebot

Sudetendeutsche Zeitung mit

Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau · Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer

Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler

Heimatbrief

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:

jährlich durch Lastschrift

halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift

Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau

24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!

Adresse:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon

Geburtsdatum, Heimatkreis

Datum, Unterschrift

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontoinhaber

Kontonummer oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC

Datum, Unterschrift

Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH

Hochstraße 8

81669 München

eMail svg@sudeten.de

Am gestrigen 8. Juni feierte Hermann Sehr 85. Geburtstag. Seine Herkunft hängt aufs engste mit der wechselvollen Geschichte des Egerlandes zusammen.

Die Querelen der Tschechen und die Stimmen der Sudetendeutschen, die in seinem Geburtsjahr 1938 „Heim ins Reich“ riefen, wurden immer lauter. Außerdem spitzte sich die politische Lage im Heimatort seiner Eltern, in Altalbenreuth im Kreis Eger, zu. Deshalb wurde er nicht im Wohnort seiner Eltern, sondern im Geburtsort seiner Mutter Barbara Sehr/Dietrich in Pernatitz im Kreis Tachau geboren. Damals wies noch nichts auf die böse Wendung nach dem Zweiten Weltkrieg hin. Der Vertreibung in die SBZ kam seine Mutter mit den Kindern am 8. August 1946 durch die Flucht nach Neualbenreuth in der Oberpfalz zuvor.

Nach der Volksschule kam Hermann in die Lehre nach Bubenreuth, in die „klingende“ Musikstadt in Mittelfranken, wo er das Bogenmacherhandwerk und als erstes Musikinstrument

Am 14. Juni feiert Ulf Broßmann, SL-Bundeskulturreferent, Vize-Vorsitzender des Sudetendeutschen Heimatrates und Landschaftsbetreuer für das Kuhländchen, in München 80. Geburtstag.

Ulf Broßmann kam in Mankendorf im Kreis Neutitschein im Kuhländchen zur Welt.

Als Anfang 1945 der Kanonendonner immer näher kam, der Vater war in der Wehrmacht, floh die Mutter mit den drei Kindern über Mährisch Schönberg zu Verwandten ins Riesengebirge.

Nach dem Zusammenbruch landeten sie in einem verwanzten Lager in Ober Altstadt bei Trautenau. Die Mutter und die beiden älteren Geschwister mußten Zwangsarbeit leisten.

1946 entkamen sie dieser Drangsal durch Vertreibung in den Westen. Über das Lager Dachau gelangten sie nach Grünwald in eine Gartenlaube mit defektem Dach. Doch endlich waren sie allein. Der Vater wurde 1947 aus USA-Gefangenschaft entlassen und durfte nach Grünwald. So wuchs Broßmann in der wieder vereinten Familie dort und später in Freising auf.

Nach einem Maschinenbaustudium promovierte er, war am Max-Planck-Institut tätig und

Am 1. Juni feierte Dietmar Gräf, aus Marienbad stammender Träger des Sudetendeutschen Kulturpreises für Musik 2001, mit Freunden am Lago Maggiore 80. Geburtstag

PERSONALIEN

� Vollblutmusiker aus dem Egerland

Hermann Sehr 85

die Geige erlernte. In der Gesellenzeit spielte er als Posaunist in der Bubenreuther Geigenbauerkapelle. Der blieb er auch treu, nachdem er 1957 in die Bundeswehr eingetreten war. Dort kam er zur Luftwaffe und dank seines musikalischen Talents zum Luftwaffen-Musikkorps I. Im Selbststudium brachte er sich auch Tubaspielen bei und trat als Tubasolist auf.

Außerhalb der Bundeswehr leitete er verschiedene Musikkapellen und verstärkte in den sudetendeutschen Festgottesdiensten immer wieder das Hornensemble des sudetendeutschen Kammermusikers Manfred Neukirchner.

In seiner 30jährigen Dienstzeit erhielt er viele Ehrungen. Der Stabsfeldwebel wurde als erster Musiker in der Geschichte der Bundeswehr 1992 mit dem Ehrenkreuz in Gold ausgezeich-

net. Die SL zeichnete ihn für seine großen Verdienste mit ihrem Großen Ehrenzeichen und der Adalbert-Stifter-Medaille aus.

Schon in jungen Jahren setzte er sich für die Belange der Heimatvertriebenen ein. Als 13jähriger trat er der DJO bei. Später wechselte er zum Bund der Eghalanda Gmoin. Er ist langjähriges Mitglied des Egerer Landtages und der SL. Darüber hinaus ist er Autor zahlreicher Artikel für das „Gmoi-Bladl“, die „Egerer Zeitung“ und die Sudetendeutsche Zeitung Seine Interessengebiete liegen in der Musikforschung, in der Genealogie und in der Brauchtumspflege. Für die jüngeren sudetendeutschen Volksmusiker ist er Mentor und unangefochtene Fachautorität. Bereits

� SL-Bundeskulturreferent aus dem Kuhländchen

Ulf Broßmann 80

wurde als Professor an die Hochschule für angewandte Wissenschaften München berufen.

Die Liebe zur verlorenen Heimat erwachte 1991 beim Besuch seines Geburtsortes. 1994 drehte er einen Film über den Ort und veröffentlichte 2001 die Chronik „Spuren von Mankendorf“. Nach seiner Emeritierung 2013 intensivierte er seine Heimatarbeit und wurde 2015 Landschaftsbetreuer für das Kuhländchen.

Wichtig sind ihm Verständigung und Versöhnung zwischen Tschechen und Deutschen sowie Sanierung und Erhaltung der Denkmale in seiner Heimat. Er stellt sich auch als Partner und Gutachter für Zuschüsse zur Restaurierung von Kulturgütern beim DTZF zur Verfügung. Sein besonderes Interesse gilt der Reformation, insbesondere den Mährischen Brüdern, sowie den heimatlichen Krippen. Er ist ein begehrter Referent und Autor.

In den 1990er Jahren lernte er die Neutitscheiner Volkstanzgruppe Javorník kennen und schätzen, sie brachte ihm sogar

1980 initiierte er das erste Familientreffen der Sehrs/Köstlers in Neualbenreuth und gab viel von seinem Wissen und Können an die folgenden Generationen weiter. Vor fünf Jahren organisierte er das 37. große Familientreffen in Neualbenreuth. Seine drei Enkeltöchter sind immer dabei. Sie fühlen sich dem Volksstamm der Sudetendeutschen zugehörig. Als eine Enkelin das Thema Jugendstil in der Schule hatte, machte Sehr für sie und ihre Schwestern eine Jugendstilführung durch Karlsbad. Mittlerweile hat er drei Urenkel. Er ist der glücklichste Urgroßvater und seit 59 Jahren mit seiner wunderbaren Frau Christa das Zentrum der Familie Sehr. Aus dem Musikerberuf zog er sich zurück, aber er ist für seine Freunde und Landsleute nach wie vor ein Egerländer, der viel kulturelles Wissen und Können teilt. Möge Hermann Sehr die Landsleute noch lange damit beglücken. Zuzana Finger

23/2023

Der Vater des Komponisten, Organisten, Dirigenten und Musikwissenschaftlers war der Kapellmeister, Solotrompeter und Geiger Dolf Gräf. Nach der Vertreibung lebte Dietmar Gräf in Bayreuth. Er studierte Kirchenmusik, Schulmusik für Gymnasien, Tonsatz und die Konzertfächer Klavier und Dirigieren in Regensburg, Würzburg, München und Wien. An der LudwigMaximilians-Universität in München promovierte er in Musikwissenschaft, Didaktik der Musik und Pädagogik. Er war Lehrer der Regensburger Domspatzen, Domkapellmeister in Eichstätt und Gymnasiallehrer in Mindelheim im Unterallgäu, Bamberg und München sowie Dozent für Musikpädagogik an der Universität München. Gräf gründete den Förderkreis für Symphonie- und Kammerkonzerte sowie den „Musica-SacraChor“ Bad Wörishofen und war fünf Jahre lang Intendant und

am Sudetendeutschen Tag ein Ständchen (Ý Seite 10). Er förderte ihre Zusammenarbeit mit der Kuhländler Trachten- und Tanzgruppe. 2019 wurden die Kuhländler Tänze als „Vermittlung historischer Tanzkultur und transnationaler Zusammenarbeit“ in das Bayerische Landesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes eingetragen. An der tschechisch-deutschen Dokumentation der Tänze auf DVD beteiligte er sich beratend und über den Landschaftsrat auch finanziell. Am Tag des Immateriellen Kulturerbes im Mai, veranstaltet vom Bayerischen Heimatministerium, stellte er die Kuhländler Tänze in Videosequenzen im Freilandmuseum in Bad Windsheim vor.

2019 verlieh ihm sein Geburtsort die Ehrenbürgerschaft für besondere Verdienste um den Ort und die Versöhnung beider Völker. Das spornte ihn an, sich weiter für die Denkmale und die Kultur in Mankendorf einzusetzen. In der SL übernahm er 2016 das Amt des Vize-Vorsitzenden des Sudetendeutschen Heimatrates. Nach zwei Jahren als Schriftführer im Ausschuß für Kultur und Volkstumspflege der Sudeten-

� Kulturpreisträger 2001 aus Marienbad

Dietmar Gräf 80

Musikalischer Leiter des KneippMusik-Festivals in Bad Wörishofen. Er gab über 2000 Konzerte, komponierte über 500 Werke, unternahm zahlreiche Tourneen und ist Gastdirigent namhafter Sinfonieorchester, vornehmlich aus der Tschechischen Republik. Seine Spezialität sind Aufführungen von Werken sudetendeutscher Komponisten wie Widmar Hader, Heinrich Simbriger, Oskar Sigmund, Armin Rosin, Andreas Willscher und Roland Leistner-Mayer.

Seit Dezember 2004 ist Gräf ordentliches Mitglied der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste in der Klasse der Künste und Kunstwissenschaften. Bei der Künstlergilde Esslingen ist er seit 1999 Mitglied, seit 2014 Fachgruppenleiter für Musik und Vizevorsitzender seit 2016. Gräf verfaßte Bücher über Musikerziehung und Gregoria-

nischen Choral und arbeitete an der Schulbuchreihe „Spielpläne Musik“ mit. Seine Kompositionen umfassen fast alle gängigen Besetzungen, darunter Werke für Chor, Orgel, Orchester, Klavier, Ensemble und Lieder.

Natürlich erhielt Gräf für seine Leistungen wie Auftritte, Meisterkurse, Tourneen oder Kompositionen viele Auszeichnungen. Dazu gehören 2001 der Sudetendeutsche Kulturpreis für Musik, 2003 die Goldene Verdienstmedaille der Stadt Bad Wörishofen, 2004 das Bundesverdienstkreuz am Band, 2009 eine Goldmedaille vom damaligen Papst Benedikt XVI. bei Gräfs drittem Auftritt als Dirigent und Organist im Petersdom zu Rom und 2010 den Johann-Wenzel-Stamitz-Preis sowie 2013 die Pro-Arte-Medaille der Künstlergilde Esslingen. Der Marienbader tritt immer wieder bei Ver-

deutschen Bundesversammlung wählte ihn der SL-Bundesvorstand 2020 zum Bundeskulturreferenten. Er wurde damit in den Vorstand kooptiert und Mitglied der Bundesversammlung sowie des Sudetendeutschen Stiftungsrates. Er ist Vorsitzender der Jury zur Vergabe der Sudetendeutschen Förder- und Kulturpreise, Laudator und Moderator des von ihm geliebten Sudetendeutschen Schatzkästleins, einem Glanzstück in Bild, Musik und Dichtung. Gerne organisiert er Kulturfahrten in die Heimat und Jubiläen von sudetendeutschen Persönlichkeiten. Seit Mai 2023 ist er Vorsitzender der Arbeitsgruppe Friedhöfe beim Heimatrat. Die Arbeitsgruppe war im April bei einer diesbezüglichen Konferenz im tschechischen Außenministerium in Prag (Ý SdZ 22/2023). Eine Lösung des Friedhofproblems scheint Broßmann zum Greifen nahe. Außerdem ist er Mitglied der Ackermann-Gemeinde, des Adalbert-Stifter-Vereins, des BDV, der Sudetendeutschen Krippenfreunde, des Klubs rodáků a přátel města Nový Jičín und der Heimatgruppe Kuhländchen München, deren Obmann und Trachtenträger er ist. Wo Ulf Broßmann ist, ist‘s kuhländlerisch, aber nie langweilig. Dafür danken die Landsleute – und erwarten noch viel von ihm. dn/as

anstaltungen der Sudetendeutschen Akademie oder anderer Institutionen auf, und dies in vielen Varianten: mal an Klavier oder Orgel, mal mit verschiedenen Blas- oder Schlaginstrumenten. In seinem Heim in Bad Wörishofen hat er eine Sammlung von mehr als 100 Musikinstrumenten, teilweise aus fernen Ländern. Oft läßt der Musiker dazu auch seine wohlklingende Stimme ertönen, so bei Werken seines mittlerweile verstorbenen Freundes Widmar Hader, der selbst mit dem Großen Sudetendeutschen Kulturpreis ausgezeichnet wurde.

Trotz seiner zahlreichen Aufgaben bei der Künstlergilde und dem Engagement in der Sudetendeutschen Akademie ist das musikalische Allround-Genie ständig unterwegs, zum Beispiel an seinem Geburtstag in Italien. Offiziell feiert er am morgigen 10. Juni in Bad Wörrishofen mit Stadtpfarrer Andreas Hartmann, Bürgermeister Stefan Welzel und seinem Freund Klaus Holetschek. Bayerns Gesundheitsminister war lange Bürgermeister von Bad Wörishofen, seine Mutter stammt ebenfalls aus Marienbad. Susanne Habel

Auf dem Sudetendeutschen Tag in Regensburg veranstaltete der AdalbertStifter-Verein (ASV) eine neue Folge seiner Reihe „Literatur im Café“. Bei dem Vortrag „Otfried Preußler zum 100. Geburtstag“ stellten Anna Knechtel und der Historiker Raimund Paleczek Stationen von Preußlers Leben und einige wichtige Werke vor. Moderatorin waren ASV-Geschäftsführerin Zuzana Jürgens.

Mit der Veranstaltungsreihe ,Literatur im Café‘ möchte ich an Vertreter der deutschen Literatur aus den böhmischen Ländern erinnern“, leitete Anna Knechtel ein. „An Schriftsteller, deren Namen noch bekannt sind wie Max Brod und Marie von Ebner-Eschenbach, aber auch solche, die weniger bekannt sind“, so die wissenschaftliche Mitarbeiterin des ASV.

„Der heutige Abend ist einem Schriftsteller gewidmet, der keineswegs vergessen ist“, kündigte Knechtel an. „Anläßlich seines 100. Geburtstages geht es jetzt um Otfried Preußler, der vermutlich auch fast alle von uns mit seinen Kinderbüchern begeistert hat.“

Zur Orientierung bot die Referentin Einzelheiten aus dem Leben des Jubilars. Otfried Preußler wurde am 20. Oktober 1923 als Otfried Syrowatka in Reichenberg geboren, wo er 1942 Abitur machte. Im selben Jahr kam er zur Wehrmacht. Zu seinen schriftstellerischen Anfängen in seiner Jugend gehörten Gedichte für seine Tanzstundenpartnerin und spätere Verlobte Annelies Kind und der Roman „Erntelager Geyer“ (1944).

❯ Veranstaltung des Adalbert-Stifter-Vereins: „Literatur im Café“

Erdäpfel und Erdbeeren

1944 geriet er an der Ostfront in sowjetische Gefangenschaft. Er kam erst Ende 1949 frei. Wegen der Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei konnte er nicht in seine Heimat zurück. So zog er in das oberbayerische Rosenheim zu Annelies, die 1949 seine Frau wurde und ihm drei Töchter schenkte. Nun studierte Preußler Lehramt und unterrichtete bis 1970 in der Volksschule in Stephanskirchen. Daneben schrieb er Artikel und Theaterstücke für Laien und

❯ Am Stand der Hausner-Stiftung beim Sudetendeutschen Tag

hatte 1956 seinen ersten großen Bucherfolg mit „Der kleine Wassermann“, basierend auf Sagen seiner böhmischen Heimatregion, wofür er den Deutschen Jugendbuchpreis erhielt. 1957 folgte „Die kleine Hexe“, 1962 der von bayerischen Motiven inspirierte „Räuber Hotzenplotz“. Zwei weitere Teile kamen 1969 und 1973 heraus. 1960 erhielt er den SL-Kulturpreis für Schrifttum.

Eine sorbische Sage verarbeitete der Autor in seinem Buch über den Zauberlehrling „Krabat“, für das er erneut den

Preisverleihung posthum

Am diesjährigen Sudetendeutschen Tag in Regensburg war die Hausner-Stiftung mit einem eigenen Stand vertreten und informierte mit Flugblättern und in persönlichen Gesprächen über Zweck und Aufgaben der Stiftung. Zweck der HausnerStiftung ist, die kulturelle Identität der deutschen Vertriebenen aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien zu erhalten und das friedliche Zusammenleben der Volksgruppen in diesen Gebieten und Deutschland zu fördern. Die Stiftung wurde 2002 gegründet.

Höhepunkt des Geschehens beim Sudetendeutschen Tag war am Pfingstsonntagdie Verleihung des Hausner-Preises posthum an das Ehepaar Inge und Max Hefele, die Preisträger des Jahres 2022. Pandemiebedingt kam es erst dieses Jahr zur Preisverleihung, und hier bot sich der Sudetendeutsche Tag als beliebter Treffpunkt an. Der Kuratoriumsvorsitzende Siegfried Dolleisch und Vorstandsvorsitzender Harald von Herget eröffneten die Preisverleihung. In der bewegenden Laudatio wurden freundlichst die verstorbenen Preisträger und ihre Leistungen gewürdigt.

Inge Hefele, aus dem Kuhländchen gebürtig, war mindestens seit 1958 in der SL-Ortsgruppe Gundelfingenaktiv. Sie machte sich beim Aufbau und der Betreuung des Sudetendeut-

chen Heimatmuseums in Gundelfingenunentbehrlich. Seit 1970 trat ihr Mann Max Hefele an ihre Seite und brachte sich ebenfalls in den Aufbau, die Instandhaltung und die Besucherbetreuung des Museums ein. Die Tätigkeiten von Inge Hefele im Einzelnen aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen, es sei aber noch vermerkt, daß sie ab 1990 auch das Sekretariat der SLOrtsgruppe Gundelfingenübernahm und hierbei Großes leistete wie die Herausgabe der eigenen Heimatzeitung.

Beide Töchter der Hefeles ließen es sich nicht nehmen, den Preis für ihre Eltern in Regens-

burg in Empfang zu nehmen. Der Preis bestand aus einer Urkunde, der Karl-Hausner-Medaille und einem Preisgeld, was von Dolleisch und von von Herget an die beiden Hefele-Töchter überreicht wurde. dh

Die nächste Festveranstaltung der Hausner-Stiftung mit Preisverleihung findetam 9. Dezember im Sudetendeutschen Haus in München im Adalbert-StifterSaal statt.

Kontakt: Kuratoriumsvorsitzender Siegfried Dolleisch, Göllstraße 18, 83404 Ainring. Telefon (0 86 54) 48 51 16, eMail dolleisch@hausnerstiftung.de

Deutschen Jugendbuchpreis erhielt. Weitere bekannte Bücher sind „Flucht nach Ägypten. Königlich böhmischer Teil“ (1978), „Der Engel mit der Pudelmütze. Sieben Weihnachtsgeschichten“ (1985), „Zwölfe hatʼs geschlagen“ (1988), „Das Eselchen und der kleine Engel“ (1993) sowie „Mein Rübezahlbuch“ (1993). Über Preußlers Leben las Anna Knechtel ihre schöne Zusammenfassung. Zwischen den biographischen Blöcken las der Historiker Raimund Paleczek Aus-

❯ Komponistenportrait von Walther Prokop

züge aus einigen Werken. Die Gäste von „Literatur im Café“ hörten gebannt zu, zunächst den Passagen aus „Der kleine Wassermann“. Der Titelheld entdeckt überrascht, daß Menschen gebratene „Steine“ zu essen scheinen, die sich als Erdäpfel entpuppen. Darüber klärt ihn sein Vater, der Wassermann mit der Harfe, auf, wie einst Otfried Preußlers Vater Josef seinem Sohn die Welt erklärt hatte. „Der Vater war als Lehrer an einer Sonderschule angestellt, darüber hinaus aber jahrelang Leiter des Reichenberger Heimatmuseums, Volkskundler und Heimatforscher“, erläuterte Knechtel. Weitere Lesungen boten Episoden aus „Das kleine Gespenst“, Kriegserlebnisse aus „Erntelager Geyer“ und Warnungen vor der unheilvollen Macht des Zauberbuchs in „Krabat“. „Preußler wollte die Verführbarkeit durch allesbeherrschende böse Mächte begreiflich machen“, kommentierte Knechtel klug. „Und wohl auch davor warnen –wußte er doch selbst, wie man einer solchen Versuchung erliegt.“ Dies bezieht sich auf die Verführbarkeit des jungen Preußler, der mit 17 „Erntelager Geyer“ verfaßt hatte, einen typischen Hitlerjugend-Roman, der jugendlichen Lesern zur Beschreibung des Jungenlagers und der Arbeit auf Bauernhöfen nationalsozialistische Propaganda vermittelte.

Zum Schauplatz der Weihnachtsgeschichte habe Preußler seine nordböhmische Heimat gemacht, so Knechtel. Und Raimund Paleczek las einfühlsam die Szene aus „Flucht nach Ägypten“, in der die Muttergottes für einen todkranken Jungen mitten im Winter Erdbeeren sprießen läßt. Susanne Habel

Dichtung und Musik

Auf dem Sudetendeutschen Tag bot das Sudetendeutsche Musikinstitut (SMI) in Regensburg ein Musikerportrait. Der Komponist Walther Prokop, der 2018 mit dem SL-Kulturpreis für Musik geehrte wurde, führte mit zahlreichen Tonbeispielen in sein Werk ein.

Walther Prokop war schon einmal gefeierter Gast beim Sudetendeutschen Tag. 2018 war er im Goldenen Rathaus in Augsburg mit dem Sudetendeutschen Kulturpreis für Musik ausgezeichnet worden. Sein Vater, der Maler und Graphiker Karl Prokop, stammte aus Zwickau in Böhmen. Prokop selbst wurde 1946 im oberbayerischen Rosenheim geboren. Von 1968 bis 1972 studierte er Schulmusik und Komposition an der Münchener Musikhochschule. Er arbeitete 1974 bis 2011 als Musikerzieher und Schulchorleiter am Gymnasium von Gars am Inn in Oberbayern. Von 1986 bis 2004 war Prokop Erster Vorsitzender des Tonkünstlerverbands SüdostBayern und erhielt Auszeichnungen für seine Kompositionen, etwa 1981 den Förderpreis der Stadt Rosenheim. Er hat vier Kinder, die ebenfalls musizieren.

Über die Einladung von Andreas Wehrmeyer, dem Direktor des SMI, freute sich der Musiker sehr: „Das ist selten, daß mal ein lebender Komponist vorgestellt wird.“ Prokop erzählte heiter und oft ironisch über seine Entwicklung als Musiker. „Als Komponist stand ich anfangs unter dem Einflußder Zweiten Wiener Schule wie Anton von Webern, orientierte mich jedoch bald an der französischen ,Groupe des Six‘ wie etwa Francis Poulenc. Die Franzosen haben mich durch ihre Farbigkeit, durch ihr Licht fasziniert.“

Er habe geistliche und weltliche Chormusik geschaffen, oft inspiriert von Texten. „Ich habe bald aus dem Bauch heraus komponiert – ich mache nicht No-

ten, sondern Töne.“ Auch habe er Liederzyklen nach Werken der Dichtung – von Goethe bis Ringelnatz – und auch Sologesänge mit Orgel und Instrumentalmusik komponiert. Prokop führte einige Titel als Beispiele an.

„Seit ich im Ruhestand bin, haben sich meine Kompositionen vermehrt“, schmunzelte er. Damals sei er auch aus Gars nach Rosenheim gezogen, was zu einer Veränderung seiner Arbeit geführt habe. „Ich bin dort in der

gessenen“ nach Gedichten von Theodor Kramer für Bariton und Klavier (2001). „Der jüdischböhmischstämmige Kramer kam 1897 in Niederhollabrunn in Österreich-Ungarn zur Welt und arbeitete in der Zwischenkriegszeit zeitweise als Buchhändler. Er mußte 1939 emigrieren, kam jedoch 1957 nach Wien zurück, wo er 1958 auf dem Zentralfriedhof beerdigt wurde.“ Dieser Dichter habe skurrile Verse geschrieben, die ihn inspiriert hätten.

der Pfarrei Sankt Hedwig auf einen fantastischen Organisten gestoßen, für den ich Kirchenmusik komponiere, etwa die Vertonung des ,Hohelieds‘“. Um die Aufzählung seiner Musikstücke zu veranschaulichen, gab er Hörbeispiele von seinen Werken, die er auf CDs mitgebracht hatte: Zunächst erklangen „Scherzo“ und „Rondo. Finale“ aus dem „Divertimento für Flöte, Klarinette und Fagott“ (1981).

Darauf folgte die „Sommerfrische“ (2001) aus „Die Schnupftabaksdose. Vier gemischte Chöre“ nach Joachim Ringelnatz .

Nach diesen heiteren Stükken, bei denen die Sänger mit ihrer Artikulation brillierten, kamen „Heute summen noch die Bienen“ und „Die alten Geliebten“ aus „Gesänge einer Ver-

Da er in dem Kirchenmusiker und Organisten Herbert Weß an Sankt Hedwig einen kongenialen Partner gefunden habe, so Prokop, komponiere er auch öfter für die Orgel, sei dennoch immer wieder von Texten fasziniert. Dazu spielte er das „Te Deum laudamus“ für Sopran, Tenor und Orgel (2021). Dessen Uraufführung fand 2022 mit Veronika Burger (Sopran), Herbert Gruber (Tenor) und Herbert Weß (Orgel) in Rosenheim statt, und das Werk klang auch als CD-Aufnahme beeindruckend und schön. Die lebhafte Fragerunde im Anschluß machte deutlich, daß es sehr sinnvoll und gut ist, sich mit dem weiteren Schicksal von früheren Kultur- und Förderpreisträgern zu beschäftigen.

Susanne Habel

Im Sudetendeutschen Haus in München eröffnete HeimatpflegerinChristina Meinusch die neue Ausstellung „verloren, vermißt, verewigt. Heimatbilder der Sudetendeutschen“.

Die Ausstellung ist als studentisches Projekt des Studiengangs Museologie und materielle Kultur der Julius-Maximilians-Universität Würzburg in Kooperation mit der Heimatpflegerinder Sudetendeutschen entstanden. Gefördert wird das Projekt vom Haus des Deutschen Ostens (HDO) in München und vom Kulturreferenten für die Böhmischen Länder im Adalbert-Stifter-Verein. Zur großen Eröffnungsveranstaltung waren rund 100 Gäste gekommen.

Was ist Heimat, und was bedeutet es, diese zu verlieren? Dies war die theoretische Frage, die der neuen Ausstellung zugrunde liegt. Rund drei Millionen Sudetendeutsche hätten nach dem Zweiten Weltkrieg die Tschechoslowakei verlassen müssen, so die Heimatpflegerin der Sudetendeutschen im Vorfeld der Eröffung am vergangenen Samstag.

„Was vielen Vertriebenen von ihrer Heimat blieb, waren Bilder. Sie schmück(t)en oftmals private Wohn-, aber auch gemeinschaftliche Versammlungsräume“, erinnerte Christina Meinusch. Genau diesen Heimatbildern widme sich die Ausstellung „verloren, vermißt, verewigt – Heimatbilder der Sudetendeutschen“. Doch es gehe nicht nur um die materiellen, sondern auch um die immateriellen Bilder von der verlorenen Heimat, die in Form von Vorstellungen und Erinnerungen überdauert hätten.

Die Ausstellung war als studentisches Projekt des Studiengangs Museologie und materi-

im Sudetendeutschen Haus in München

„verloren, vermißt, verewigt“

chel und Marie Rieker, die die Rede der Studentinnen und Studenten hielten. Für die großartige Unterstützung beim Blockseminar mit den Studierenden hier in München und beim Aufbau der Ausstellung gelte ihr herzlicher Dank dem Team des Sudetendeutschen Museums, sagte Meinusch.

Auch die Studenten erklärten ihre Erlebnisse bei der Gestaltung: Zunächst schilderten sie ihre völlige Ahnungslosigkeit hinsichtlich des Sudetenlandes und der Vertreibung der Deutschen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Sie hätten sich für das Projekt mit den Begriffen Heimat, Staat, Hymne und Tracht auseinandergesetzt. Sie hätten Zeitzeugen befragt, viele Wissenschaftler interviewt und Quellen recherchiert. Das Ergebnis sei eine neue Art von Heimatbetrachtung und Aufarbeitung.

Volksgruppensprecher Bernd Posselt lobte die jungen Menschen, die dem Vergessen ein starkes Zeichen entgegensetzen würden.

„Diese Ausstellung läßt eine professionelle Handschrift erkennen“, so Lilia Antipow. „Sie bietet der – auch nichtsudetendeutschen – Öffentlichkeit einen neuen Blick auf das Thema und verbindet Dreifaches: einen theoretisch und methodisch innovativen Zugang, historische Sachkenntnis und emotionale Wirkung“, lobte die HDO-Pressereferentin beim anschließenden, festlichen Empfang im Ottovon-Habsburg-Foyer mit einem feinen Buffet. sh

elle Kultur der Julius-Maximilians-Universität Würzburg in Kooperation mit der Heimatpfl -

gerin der Sudetendeutschen entstanden. Gefördert wird das Projekt vom Haus des Deutschen

Ostens (HDO). Daher wollte Christina Meinusch besonders die 24 Studenten begrüßen, die

an diesem Ausstellungsprojekt mitgearbeitet hatten, namentlich Alexander Diehl, Paula Mi-

Bis Freitag, 30. Juni: „Verloren, vermißt, verewigt“ in München, Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8. Montag bis Freitag 9.00–17.00 Uhr.

wie Heimatscheine oder Aussiedlungsbefehle