Weitere Berichte über den Brünner Versöhnungsmarsch (S. 2 und 3)

Sudetendeutsche Zeitung

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Reicenberger Zeitung

VOLKSBOTE HEIMATBOTE

Sudetendeutsche Zeitung

Jahrgang 75 | Folge 26 | 2,80 EUR 75 CZK | München, 30. Juni 2023

Sudetendeutsche Zeitung

❯ 130 Landsleute reisten von Bayern und Baden-Württemberg nach Brünn

Sudetendeutschen Landsmannschaft

Neudeker Heimatbrief

Zeitung

HEIMATBOTE

Neudeker HeimatbriefZeitung

Heimatbrief

HEIMATBOTE

VOLKSBOTE

Versöhnungsmarsch: Zwei tschechische Minister gedenken der deutschen Opfer

VOLKSBOTE

VOLKSBOTE

Sudetendeutsche Zeitung

Neudeker Heimatbrief

Viele Schritte in die richtige Richtung: Der Versöhnungsmarsch in Brünn, der am Samstag im Rahmen des Festivals Meeting Brno zum 18. Mal stattfand, hat deutlich gemacht, wie gut sich das (sudeten-)deutschtschechische Verhältnis entwikkelt hat.

VOLKSBOTE HEIMATBOTE

Zum ersten Mal gedachten mit Mikuláš Bek und Petr Hladík gleich zwei Minister der Tschechischen Regierung der deutschen Opfer der Wilden Vertreibung und zündeten nach dem Versöhnungsmarsch Kerzen am Mahnmal im Garten des Augustinerklosters an. Bek hatte erst an Pfingsten für positive Schlagzeilen gesorgt, als er als erster offizieller Vertreter einer tschechischen Regierung auf dem Sudetendeutschen Tag in Regensburg zu den Landsleuten sprach.

Wurde im Konzentrations- und Vernichtungslager Lublin-Majdanek ermordet: Emma Lederer.

❯ Emma Lederer

Stolperstein erinnert an Nazi-Opfer

Auf dem Prager Wenzelsplatz ist am Montag ein neuer Stolperstein installiert worden. Das 10 mal 10 Zentimeter große Element erinnert an das HolocaustOpfer Emma Lederer.

Den Stolperstein hatte die Großnichte Veronika

Pražáková installieren lassen. Sie sagte, sie habe über das Schicksal ihrer Großtante durch Zufall in einem Brief der jüdischen Gemeinde erfahren: „Der Stein erinnert an das Leben meiner Großtante Emma Lederer, die die Schwester meines Urgroßvaters Hugo Pražák war.“

Die am 29. Januar 1885 geborene Jüdin wurde am 18. April 1942 von den Nazis in das KZ Theresienstadt verschleppt und ein paar Tage später, am 23. April, in das Konzentrations- und Vernichtungslager Lublin-Majdanek deportiert, wo sie ermordet wurde. Der genaue Todestag ist nicht bekannt.

Die Idee, Stolpersteine im Gedenken an Holocaust-Opfer vor deren ehemaligen Wohnsitzen in den Fußweg zu verlegen, geht auf den deutschen Künstler Gunter Demnig zurück, der auch das alleinige Urheberrecht besitzt. Er hatte den ersten Stein am 16. Dezember 1992 vor dem Kölner Rathaus einzementiert. Mittlerweile hat der Künstler 100 000 Stolpersteine in 1 265 deutschen Kommunen und vielen weiteren Städten in 24 Staaten Europas selbst verlegt.

In Tschechien wurde die Idee von der Jüdischen Jugend aufgegriffen. Die ersten Steine wurden im Oktober 2008 auf Prager Bürgersteigen verlegt. Alleine in der Hauptstadt Prag gibt es inzwischen über 300 Stolpersteine.

Zum ersten Mal fand am Tag nach dem Versöhnungsmarsch ein gemeinsames Gedenken am Kaunitzer Studentenwohnheim statt, das die Gestapo als Foltergefängnis genutzt hatte. Für Zehntausende Tschechen war dies eine grausame Zwischenstation auf dem Weg in ein Konzentrations- und Vernichtungslager.

Und mindestens 800 Opfer wurden direkt im Innenhof von den Nazis erschossen oder erhängt.

Nach dem Krieg nutzten dann die tschechischen Machthaber das Gebäude ebenfalls als Foltergefängnis. Opfer waren nach Kriegsende deutschsprachige Brünner Bürger. Zum ersten Mal fand im Rahmen des Festivals in der Masaryk-Universität eine Podiumsdiskussion statt, bei der Meeting-Brno-Chef David Macek mit Volksgruppensprecher Bernd Posselt sowie den tschechischen Intellektuellen, Schriftsteller Miloš Doležal und Maler Michal Kadleček, unter dem Titel „Das Gedächtnis bewahren“ über die Aufarbeitung der gemeinsamen Geschichte diskutierte.

Im Anschluß eröffnete dann Kadleček seine Ausstellung mit eindrucksvollen Werken, die sowohl das Grauen unter den Nazis als auch das Leid der Vertreibung zeigen. Daß in der selben

Knapp vier Kilometer nach dem Start passieren die Teilnehmer die Ortsgrenze von Pohrlitz/Pohořelice. Beim Start an der Gedenkstätte (rechts): Waltraud Illner, stellvertretende Landesvorsitzende der SL Baden-Württemberg, Miroslav Novák, Bürgermeister von Pohrlitz, Ste en Hörtler, SL-Landesobmann Bayern, Petr Kalousek, CEO der Initiative Meeting Brno, Christa Naaß, Präsidentin der SL-Bundesversammlung und Vizepräsidentin des Bezirks Mittelfranken, Heimatp egerin Christina Meinusch, Karls-Preisträger Milan Horáček, Margaretha Michel, stellvertretende Landesvorsitzende der SL Bayern, und Karls-Preisträger Libor Rouček. Fotos: Torsten

Halle eine Bronzebüste von Edvard Beneš steht, stört Kadleček nicht. Im Gegenteil: „Das muß Beneš jetzt aushalten.“ Außerdem sei die Juristische Fakultät ein perfekter Ort, um der künftigen Juristengeneration das unter Beneš organisierte Unrecht deutlich zu machen.

Und zum ersten Mal sprach Christa Naaß in Brünn in doppelter Funktion. Die Präsidentin der Sudetendeutschen Bundesversammlung, Generalsekretärin des Sudetendeutschen Rates und Ko-Vorsitzende der Seliger-Gemeinde vertrat als Vizepräsidentin den Bezirk Mittelfranken, der am 18. April eine Partnerschaft mit dem Kreis Südmähren besiegelt hat.

Naaß: „Bei einer Partnerschaft muß es auch um das Erinnern an die gemeinsame Geschichte gehen. Dabei darf das Unrecht des von Deutschland ausgegange-

nen Zweiten Weltkrieges nicht ausgeklammert werden – genauso wenig wie das Unrecht von Flucht und Vertreibung, das folgte. Wir erinnern uns jedoch nicht, um der reinen Rückschau willen. Wir erinnern uns in dem Wissen, daß die Verantwortung vor unserer Geschichte keinen Schlußstrich kennt.“

Für das gemeinsame Gedenken am Kaunitzer Studentenwohnheim an die tschechischen

und deutschen Opfer sei sie sehr dankbar, so Naaß: „Das ist ein großer gemeinsamer Schritt und macht Versöhnung möglich.“

Daß die Sudetendeutschen auch in diesem Jahr stark vertreten waren, darüber freute sich insbesondere Steffen Hörtler. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft und Landesobmann Bayern mobilisiert seit Jahren die Landsleute für die Teilnahme am Brünner Versöhnungsmarsch. „Wir sind mit drei Bussen aus Bayern und Baden-Württemberg angereist und waren mit 130 Landsleuten in Brünn.“

Nach dem Gedenken am Kaunitzer Studentenwohnheim und dem Deutsch-Tschechisch-Slowakischen Gottesdienst nutzten die Landsleute die Zeit bis zur Podiumsdiskussion am Abend für eine Fahrt nach Znaim. Hörtler:

„Bei der Gründung der Ersten Tschechoslowakischen Republik waren 85 Prozent der Bevölkerung in Znaim Sudetendeutsche. 1945 gab es circa 27 000 Einwohner. Bis auf knapp 200 Sudetendeutsche wurden 1945 und 1946 alle Deutschen von hier vertrieben.“

Um das Thema Brückenbauen war es bereits bei der Eröffnung des Festivals Meeting Brno gegangen, wobei den Organisatoren eine echte Sensation geglückt ist. In Brünn trafen sich der tschechische Staatspräsident Petr Pavel und die slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová, um bei einer Podiumsdiskussion vor 1500 Gästen über ein Tabuthema zu sprechen – die Trennung der Tschechoslowakei vor 30 Jahren in Tschechien und in die Slowakei. Der Titel: „Gehören wir doch zusammen?“

Torsten Fricke

Gemeinsames Gedenken am Kaunitzer Studetenwohnheim vor dem ehemaligen Hinrichtungsplatz der Gestapo, an deren Verbrechen die Plastik „Vlastenec“ („Patriot“) von Jiří Marek erinnert. Hier kam es nach dem Zweiten Weltkrieg im Zuge der Wilden Vertreibung auch zu Massakern an Sudetendeutschen. Fotos: Torsten Fricke

❯ Gemeinsames Gedenken von tschechischen und sudetendeutschen Landsleuten

Folter und Hinrichtungen im Kaunitzer Studentenwohnheim

Zum ersten Mal haben im Rahmen des Brünner Versöhnungsmarsches tschechische und sudetendeutsche Landsleute mit Volksgruppensprecher Bernd Posselt an der Spitze gemeinsam an der Gedenkstätte des Kaunitzer Studentenwohnheims der Opfer der Nazi-Diktatur und der der Vertreibung gedacht.

Eine Schenkung des Grafen Wenzel Robert von Kaunitz an die Tschechische technische Hochschule hatte 1922 den Bau des Wohnheims im Brünner Stadtteil Sebrowitz ermöglicht.

Am 17. November 1939 wurde das Gebäude von der Gestapo besetzt. 173 darin wohnenden Studenten wurden als angebliche Widerstandskämpfer ins Konzentrationslager Sachsenhausen verschleppt.

Bis April 1945 durchliefen Zehntausende von inhaftierten Tschechen das Studentenwohnheim, insbesondere aus dem politischen Widerstand, bevor sie in Konzentrationslager abtransportiert wurden.

Viele davon wurden in grausamen Verhören gefoltert und mindestens 800 Menschen im Innenhof durch Erhängen oder Erschießen hingerichtet, woran das von Jiří Marek geschaffene Mahnmal Vlastenec“ („Patriot“) eindrucksvoll erinnert.

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg diente das Studentenwohnheim als Foltergefängnis – dieses Mal für die kommunistischen Machthaber gegen die deutschsprachigen Mitbürger. TF

Deutsch-Tschechisch-Slowakischer Gottesdienst in der Kirche St. Augustin, die nur wenige hundert Meter vom Kaunitzer Studentenwohnheim entfernt ist, mit Altabt Gregor Zippel, Monsignore Martin Holík und Pater Jan Pacner. Initiiert hat den Gottesdienst die Ackermann-Gemeinde.

❯ „Das Gedächtnis bewahren“: Podiumsdiskussion in Brünn mit Volksgruppensprecher Bernd Posselt, Schriftsteller Miloš Doležal und Maler Michal Kadleček

Auf Putin gibt es nur eine einzige Antwort

Unter dem Titel „Das Gedächtnis bewahren“ hat David Macek, Vize-Präsident der Initiative Meeting Brno, am Sonntagabend in der gut besetzten Großen Aula der Juristischen Fakultät der Masaryk-Universität in Brünn mit dem Schriftsteller Miloš Doležal, dem Maler Michal Kadleček und dem Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und langjährigen Abgeordneten des Europäischen Parlaments, Bernd Posselt, diskutiert.

Ich hatte das Bedürfnis, den Opfern eine Stimme geben zu wollen, damit deren Schicksal nicht vergessen wird. Und zwar nicht nur den Opfern der Nazis, sondern auch denen der tschechischen Soldateska. Ich wollte das Böse benennen“, erklärt Schriftsteller Miloš Doležal seine Motivation, auch über die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft zu berichten.

Auch Michal Kadleček hatte ursprünglich keinen Bezug zum Thema Vertreibung. Bei einem Rekultivierungsprojekt nahe Brüx hatte der Maler dann sein Schlüsselerlebnis, als er feststellte, daß die neuen Bewohner sich weder für die massiven Umwelt-

schäden noch für die direkte Umgebung interessierten. „Die Einheimischen kannten häufig nicht einmal die Namen der in unmittelbarer Nachbarschaft zu ihren Behausungen liegenden Berge, Wälder oder Bäche. Der Wald hieß einfach Wald, die Wiese Wiese, der Bach Bach.“

Kadleček begann die Geschichte der Vertreibung zu recherchieren und in seinen Werken aufzuarbeiten, um die Geschehnisse von damals an die kommenden Generationen weiterzutragen.

Der Maler: „Nur dank unserer Nicht-Informiertheit und unserer Vorurteile ist es möglich, daß wir fortwährend von ,Abschub‘ und gerechter Strafe, anstatt von Vertreibung und bestialischer Rache reden.“

„Nationalismus, Krieg, Zerstörung und Vertreibung – am Beispiel Ukraine müssen wir erleben, daß alles wiederkommt, wenn man nicht höllisch aufpaßt und täglich für Frieden, Freiheit und Menschenrechte kämpft“, unterstrich auch Bernd Posselt die Bedeutung des Diskussionstitels „Das Gedächtnis bewahren“.

Da die Podiumsdiskussion nur einen Tag nach der Kurzzeit-Re-

Volksgruppensprecher Bernd Posselt auf dem Podium neben David Macek, Vize-Präsident der Initiative Meeting Brno, in der Juristischen Fakultät.

volte des Wagner-Führers Jewgeni Prigoschin stattfand, war die weitere Entwicklung des

russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ein wichtiges Gesprächsthema. Dabei äußer-

te sich Posselt höchst skeptisch, daß ein baldiger Frieden auf dem Verhandlungsweg möglich sei:

„Mit dem Zerfall der Sowjetunion haben vier Mächte die Grenzen der Ukraine garantiert: Großbritannien, Frankreich, die USA und Rußland. Rußland ist also für die Ukraine einschließlich der Krim eigentlich eine Garantiemacht. Und Rußland hätte dem Memorandum von Budapest folgend eigentlich in den Krieg gegen Rußland gehen müssen, um der Ukraine beizustehen. An diesem Beispiel sieht man, daß die Ukraine sich nicht mit irgendwelchen Garantien seitens Rußlands zufriedengeben wird. Wenn die Ukraine nicht in die EU und in die Nato aufgenommen wird, wird diese Region ein permanenter Herd der Unsicherheit sein. Das wird uns viel Mut und auch Geld kosten.“

Dieser Weg sei für Europa alternativlos, so Posselt: „Wenn es der Ukraine gut geht, wird es auch Europa gut gehen. Wenn es der Ukraine schlecht geht, wird auch Europa leiden.“

Düster ist Posselts Prognose für Rußland: „Das, was am Wochenende passiert ist, ist erst der Anfang. Rußland wird für lange Zeit ein Problem sein. In den

❯ Mit seinen Werken läßt Michal Kadleček das unendliche Leid der Opfer erahnen

nächsten Jahren und Jahrzehnten wird sich Rußland in einem Zerfallsprozeß befinden.“

Der asiatische Osten Rußlands sei eigentlich eine Ansammlung von Kolonien Moskaus – mit eigenen Völkern, eigenen Kulturen und eigenen Rohstoffen.

„Das macht aber die Lage für Europa nicht besser, sondern im Gegenteil gefährlicher“, warnt Posselt und verweist auf den großen Gegenspieler: „China ist nur ein Scheinfreund Rußlands. Peking wird die Chance nutzen, um die östlichen Gebiete Rußlands mit den riesigen Rohstoffvorräten zu übernehmen. Putin hat deshalb eine unheimliche Dummheit gemacht, indem er Europa zu seinem Feind erklärt hat. Europa hätte ihm weiterhin viel Geld für Rohstoffe gezahlt. Die wirkliche Gefahr geht für Rußland von China aus. Die Kannibalisierung Rußlands hat jetzt begonnen. Auf Putin gibt es deshalb nur eine einzige Antwort: Wir brauchen ein möglichst starkes und geeintes Europa, das jede Möglichkeit nutzt, die Ukraine zu stabilisieren und mit Rußland oder seinen Teilen irgendwie friedlich zurecht zu kommen, ohne wieder servil zu werden.“ Torsten Fricke

Deutsch-tschechisches Wörterbuch des Grauens

„Heißeste Ecken der Hölle sind für die vorgesehen, die Unrecht sehen und schweigen.“ Mit diesem Zitat von Dante beschreibt der tschechische Künstler Michal Kadleček seine Ausstellung, die im Rahmen von Meeting Brno am Sonntag in der Juristischen Fakultät der Masaryk-Universität in Brünn eröffnet worden ist.

Die Bilder seien wie die Seiten eines tschechisch-deutschen Wörterbuches angelegt, erklärt der Künstler, der 1968 in Prag geboren wurde und dort an der Akademie der bildenden Künste studiert hat. In der Tat ist es ein Wörterbuch des Grauens, da die Bilder erahnen lassen, welches unendliche Leid die Opfer erlitten haben.

Die Wörterbuch-Systematik hat mehrere Gründe, so Kadleček: „Zum einen, weil diese Zweisprachigkeit als wichtiger Bestandteil aus der beschriebenen Zeit nicht wegzudenken wäre und ihre Atmosphäre prägt. Zum zweiten, weil aus dieser Zeit der Großteil der heutigen Probleme stammt, die zwischen unseren Völkern stehen, wie auch

Vorurteile, die uns an der gegenseitigen Verständigung hindern. Und nicht zuletzt auch, weil wir an dieser Schuld gemeinsam haben“. Soll heißen: Das Schweigesyndrom, das Dante in seinem berühmten Zitat angreift, hätten Deutsche wie Tschechen. Alle Bilder sind 2 mal 1,90 Meter groß und mit Öl- und Emailfarben auf Leinwand gemalt.

Nach sechs Kilometern Strecke geht es auf der Landstraße nach Großraigern bergauf.

❯ 18. Brünner Versöhnungsmarsch erinnert an die vielen Toten der Wilden Vertreibung

42 158 Schritte auf dem Weg zur Versöhnung

„Geschichte darf in einer demokratischen Gesellschaft kein Tabu sein“, erklärt Prof. Dr. Jana Urbanovská, warum sie zum vierten Mal am Brünner Versöhnungsmarsch teilnimmt. Die zweifache Mutter lehrt an der Masaryk-Universität Internationale Beziehungen und Europäische Studien.

gegen Frauen, Kinder und alte Menschen gerichtet war“, öffentlich bedauert und um Vergebung gebeten. Jetzt, beim 18. Versöhnungsmarsch, gedachten mit Mikuláš Bek und Petr Hladík gleich zwei Minister der Tschechischen Regierung im Garten des Augustinerklosters der deutschen Opfer.

D

ie kleinen Steinkreuze auf dem Rasen der Gedenkstätte in Pohrlitz lassen nur erahnen, welches unendliche Leid die Wilde Vertreibung verursacht hat.

Am 31. Mai 1945, also nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der offiziellen Einstellung aller Kampfhandlungen, begannen bewaffnete Tschechen, die deutsche Bevölkerung im Garten des Augustinerklosters in Brünn zu sammeln. Tags drauf wurden 27 000 Menschen, meist Frauen, Kinder und Alte, bei brütender Hitze und ohne Wasser und Verpflegung Richtung österreichischer Grenze getrieben. Wer vom Krieg geschwächt nicht mehr konnte, starb im Straßengraben, wurde erschossen oder erschlagen. Allein in Pohrlitz, der ersten Etappe, wurden 890 Opfer in einem Massengrab beigesetzt.

„Insgesamt hat der Brünner Todesmarsch zwischen 5200 und 8000 Opfer gefordert“, berichtet der stellvertretende Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen

Landsmannschaft, Steffen Hörtler, der seit Jahren die Fahrten nach Brünn organisiert und jeweils die gesamte Strecke mit geht.

„Die Hälfte der Bevölkerung war plötzlich weg. Bis heute hat die Vertreibung der Deutschen die Stadtgesellschaft nachhaltig verändert, aber dennoch wurde jahrzehntelang in Brünn darüber nicht gesprochen. Ich wollte dieses Schweigen beenden“, erklärt Jaroslav Ostrčilík, der den Versöhnungsmarsch 2007 initiiert hat, aus dem sich später das Festival Meeting Brno entwickelte. „Damals waren wir zu dritt und sind von Brünn nach Pohrlitz gegangen.“

Am 30. Mai 2015, zum 70. Jahrestag, fand der Gedenkmarsch erstmals in umgekehrter Richtung von Pohrlitz nach Brünn statt – als Symbol, um die vertriebenen deutschsprachigen Bürger in die Stadt zurückzuholen. Dem vorausgegangen war eine weitere große Geste. Am 20. Mai hatte der Stadtrat von Brünn den „Racheakt“, der „vor allem

„Erinnerung kennt keinen Schlußstrich, aber Vergebung ist die Voraussetzung für Veränderung“, hatte Pfarrer Franz Pizal bei seinen geistlichen Worten am Massengrab den Teilnehmern mit auf den Weg gegeben. 42 158 Schritte waren es von dort bis zum Augustinerkloster in Brünn, wo am Mahnmal Kerzen für die Opfer entzündeten wurden– Zeit genug für eigene Gedanken und tiefe Gespräche.

So tauschten sich Prof. Urbanovská und der Deutsche Botschafter Andreas Künne viele Kilometer lang über das deutschtschechische Verhältnis aus. Während ihres Studiums in Marburg sei sie von ihren deutschen Kommilitonen oft als Osteuropäerin angesehen worden. „Das hat mich immer geärgert. Tschechien liegt – wie Deutschland – in der Mitte von Europa.“

Auf dem Weg erzählt die 40-jährige auch von ihrer bemerkenswerten Privatinitiative. Im Juni 2021 hat sie die Patenschaft für ein Grab eines deutschen Brünners übernommen, das sie mit Spenden restauriert. Es ist die letzte Ruhestätte von Guido Glück, der bis zur Machtübernahme der Nazis als Autor, Dramaturg und Regisseur einer der profiliertesten Persönlichkeiten des Brünner Kulturlebens war.

„Weil Glück während der NSZeit Emigranten unterstützt hatte, entging er der Vertreibung, durfte aber unter den Kommunisten dennoch nicht mehr frei arbeiten. Von der Öffentlichkeit vergessen starb er 1954 in Brünn.“ Besonders gerührt habe sie, daß sie nach einem Bericht in der Sudetendeutschen Zeitung einen handgeschriebenen Brief eines älteren Deutschen bekommen habe, in dem dieser sich für ihre Grabinitiative bedankte.

Auf der letzten Zwischenstation in Mödritz faßte der dortige Pfarrer Zdeněk Dršťka die Stimmung treffend zusammen: „Versöhnung kann kompliziert und langwierig sein. Manchmal braucht es mehrere Generationen, bevor man darüber hinwegkommt, was passiert ist.“

Torsten Fricke

Deutsch-tschechische Konferenz des Centrums Bavaria Bohemia in Schönsee

Das Grüne Band: Einst Todesstreifen, jetzt Deutschlands längstes Biotop

Der einstige Todesstreifen ist heute voller Leben. Mit 1400 Kilometern Länge ist das Grüne Band der längste länderübergreifende Biotopverbund in Deutschland und zeichnet den Verlauf der innerdeutschen Zonengrenze und des Eisernen Vorhangs zu Tschechien nach. Dieses einzigartige Zeugnis des Kalten Krieges war Thema einer Konferenz, zu der das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee unter dem Titel „Europäisches Grünes Band – Interpretation und Umgang mit dem Naturund Kulturerbe“ eingeladen hatte.

Vertreter von rund 20 Einrichtungen, vor allem aus Tschechien und Bayern, waren der Einladung gefolgt und hörten vier Vorträge zu Teilbereichen.

Nach dem per Videobotschaft eingespielten Grußwort des Schwandorfer Landrats Thomas Ebeling, der auch Vorsitzender des CeBB-Trägervereins ist und die Weiterentwicklung der Landschaft entlang des Grünen Bandes als Aufgabe sieht, führte Dr. Veronika Hofinger, die Leiterin des Centrum Bavaria Bohemia, in die Thematik ein. Sie beschrieb das Grüne Band im bayerischtschechischen Raum, das sich entlang der Grenze fünf Kilometer nach Bayern und zehn Kilometer nach Tschechien erstreckt. Hofinger nannte dabei die kulturellen sowie die mit der Natur verbundenen Aspekte als zentrale Herausforderungen. Dazu würden auch immaterielle Elemente, wie Atmosphäre und Stimmungen in der Landschaft, sowie historische Belange, wie verschwundene Siedlungen, zählen. Damit sei das Grüne Band auch Thema für die Bereichte Tourismus, Wirtschaft und Pädagogik. Die Bedeutung von Sprache und Symbolen verdeutlichte im ersten Vortrag Fred Chvátal, Vorsitzender von Tamus – Tachov Archives & Museum Society. Der Archivar, Forscher sowie Forst- und Sprachwissenschaftler hat finno-ugrische Philologie an der Karls-Universität in Prag studiert und zeigte anhand mehrerer Beispiele auf, daß Sprachen zu gewissen Verhaltensweisen beziehungsweise Rezeptionen führen. „Es ist nicht egal, welche Sprache gesprochen wird“, erläuterte er. Für die tschechische Sprache stellte er fest, daß trotz der Schaffung einer Hochsprache die Tschechen meist eine Umgangssprache benutzen.

Abschließend zeigte der Tamus-Vorsitzende einige Beispiele für „Mißkultur“ – beschädigte beziehungsweise zerstörte Denkmäler und Gräber von Deutschen in tschechischen Orten und – 30 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs – ein Treffen ehemaliger NSDAP-Mitglieder in der damaligen Tschechoslowakei.

Aber auch positive, lebendige Denkmäler, wie etwa die Porta Praetoria in Regensburg, erwähnte Chvátal. Und er hielt es für angebracht, bei kulturellen Inhalten nach den Aspekten Deutsch, Tschechisch und Sudetendeutsch zu differenzieren.

Den deutsch-deutschen Aspekt des Grünen Bandes brachte Johannes Schneider, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Point-Alpha-Stiftung, in die Konferenz ein. Online zugeschaltet stellte er die Stiftung und die Gedenkstätte Point Alpha vor, die an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze liegt.

Während des Kalten Krieges war Point Alpha der am weitesten im Westen gelegene Punkt der Zonengrenze.

Das Grüne Band verläuft entlang der ehemaligen Zonengrenze und der Grenze zu Tschechien. Auf der Tagung begrüßte CeBB-Leiterin Dr. Veronika Ho nger (kleines Foto links) die Teilnehmer. Referenten waren (kleines Fotos rechts, im Uhrzeigersinn) Zdeněk Procházka, Johannes Schneider von der Point-Alpha-Stiftung, der live zugeschaltet war, Fred Chvátal und Daniela Hlinková . Fotos: Klaus Leidorf/Bund Naturschutz, Markus Bauer (5)

Im Falle eines Angriffs des Warschauer Paktes hätte die Nato hier einen Vorstoß erwartet, deshalb waren auf beiden Seiten die Grenzanlagen stark ausgebaut.

Heute befindet sich Point Alpha im hessisch-thüringischen Grenzraum mit den Gemeinden Rasdorf (nordöstlich von Fulda) und Geisa (auch Sitz von Point Alpha). Die Gedenkstätte sieht sich als Mahn-, Gedenk- und Begegnungsort an der ehemaligen innerdeutschen Grenze, als Ort der Erinnerung und des Gedenkens für die Zukunft. Ebenso steht die wissenschaftliche Aufarbeitung im Fokus, es soll ein anschaulicher und authentischer Lernort sein und für Archivierung dienen. Im Haus auf der Grenze gibt es eine Dauerausstellung, die Themen wie der Kalte Krieg, die DDR-Grenztruppen oder Republikflucht abdeckt. Weitere Elemente sind der Kolonnenweg, die Mustergrenze in den drei Ausbaustufen von 1952, den 1960er Jahren und den 1970er Jahre sowie ein DDR-Wachturm, ein ehemaliges US-Camp und der Weg der Hoffnung mit 14 Skulpturen.

„Das Grüne Band ist landschaftlich sehr deutlich zu erkennen“, zeigte Schneider anhand von Fotos eindrucksvoll auf. „Die Teilung ging durch ganz Europa. Aber nur in Deutschland hatte die Teilung diese Qualität erreicht, so daß Deutschland zum potenziellen Frontstaat wurde“, erläuterte der PointAlpha-Mitarbeiter.

„Die Spuren des Todesstreifens sind deutlich zu erkennen“, faßte Schneider zusammen. Ein guter Teil dieses früheren Areals ist heute frei passierbar, im

Point Alpha gibt es inzwischen eine Sonderausstellung zum Thema „Grünes Band“ zu sehen, ebenso eine über das Biosphärenreservat Rhön. Auf der thüringischen Seite werde das Grüne Band zudem touristisch stärker einbezogen als auf hessischer.

Den Blick auf die Umwelt und Natur warf Daniela Hlinková von der Organisation CHKO (Chráněná krajinná oblast) Český les/Landschaftsschutzgebiet Böhmischer Wald). „Die Natur ist immer auch ein Denkmal menschlicher Aktivitäten“, stellte sie als These an den Beginn ihrer Ausführungen. Speziell im zuvor dünn besiedelten Gebiet des Böhmerwaldes habe sich die Natur nach der Vertreibung der Deutschen und dem Untergang zahlreicher Siedlungen entwickeln können, andererseits seien beispielsweise sakrale Denkmäler, Überreste der Glasproduktion und andere technische Bauwerke viele Jahrzehnte später wieder entdeckt worden.

Ihre Organisation, so Hlinková, biete in diesem Zusammenhang Ausstellungen, Informationsveranstaltungen, Publikationen und Führungen im Haus der Natur des Böhmischen Waldes an. Dabei stehen sowohl die Veränderungen der Landschaft wie auch die untergegangenen Dörfer im Zentrum. Auch Hlinková betonte, daß die Natur besonders in den Grenzstreifen zurückkehre.

Vor allem den Denkmälern in den untergegangenen Siedlungen widmete sich der Verleger, Publizist und Fotograf Zdeněk Procházka (Verlag des Böhmischen Waldes in Domažlice/Taus).

Seit 1990 ist er bei Projekten zu diesem

Themenbereich aktiv dabei und hat daher schon früh Dokumente veröffentlicht. Detailliert ging er auf das wohl bekannteste und größte Ausgrabungsprojekt ein – Grafenried/Lučina. Hier stand zunächst nur die Kirche im Fokus, die in den 1970er Jahren vom tschechoslowakischen Militär zerstört wurde. Sehr bald gewann ein weiteres früheres Gebäude, die Brauerei, an Bedeutung. Auch deren Überreste wurden freigelegt, und sogar alte Bierflaschen wurden gefunden. Es folgten das Pfarrhaus, der Friedhof, das Schloß und das Wirtshaus. Neben diesen Aushängeschildern präsentierte Procházka weitere gelungene Freilegungen anhand zahlreicher Bilder: Kreuzhütte, die mittelalterliche Burgruine Hirschstein, Schüttwa, Plöß oder Schwanenbrückl. Der Referent zeigte aber auch weniger gelungene Beispiele und merkte an, daß sehr oft noch ungelöste Fragen in unterschiedlichen Bereichen die Arbeiten verzögern oder behindern. Abschließend verwies die CeBB-Leiterin Veronika Hofinger auf die bisher erschienenen drei Bände der Buchreihe „Vom Eisernen Vorhang zum Grünen Band“ und lud bereits jetzt zur nächsten Konferenz im Herbst ein.

Das Centrum Bavaria Bohemia bearbeitet im Rahmen des vom Bayerischen Heimatministerium geförderten Projektes „Informations-, Beratungs- und Vernetzungszentrum Grünes Band am Centrum Bavaria Bohemia“ die Säulen „Geschichte, historische Kulturlandschaft“ und „Sanfter Tourismus, ländliche Entwicklung“. Markus Bauer

❯ Samstag, 23. September in Waldmünchen

2. Tag des Grünen Bandes

Mit dem „Tag des Grünen Bandes“ werden Bürger eingeladen, das Natur- und Kulturerbe entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs zu erkunden. Nach der Premiere im Vorjahr findet der 2. Tag des Grünen Bandes am Samstag, 23. September in Waldmünchen statt.

Der Erlebnistag wird vom Centrum Bavaria Bohemia gemeinsam mit den Städten Waldmünchen und Furth im Wald sowie dem Aktionsbündnis

❯ Mut tut gut

Am zweiten Tag des Monats Juli steht im Kalender ein Fest, das ich gerne habe. Es ist ein Marienfest, das seinen Inhalt aus dem Lukasevangelium bezieht. Nachdem der Erzengel Gabriel der Jungfrau Maria erschienen war, um ihr anzukündigen, daß sie nach Gottes Plan die Mutter des verheißenen Messias werden solle, machte sie sich von Nazareth aus auf den Weg über das Bergland von Judäa, um ihre Verwandte Elisabeth zu besuchen. Auch diese erwartete ein Kind, obwohl sie bereits höheren Alters war und ihr Leben lang als unfruchtbar galt. Maria wußte um ihre Schwangerschaft erst seit kurzer Zeit. Elisabeth war bereits sechs Monate lang schwanger.

Die Begegnung der beiden Frauen ist auf vielen Kunstwerken dargestellt. Das Motiv wird im Lateinischen immer als „Visitatio“ bezeichnet. Zu Deutsch: „Besuchung“ oder auch „Heimsuchung“. Maria sucht ja ihre Verwandte zu Hause auf, also daheim. So ist der Festtag am 2. Juli auch auf seinen volkstümlichen Namen „Mariä Heimsuchung“ gekommen. Für mich ist es ein schöner und bedeutungsvoller Marienfesttag zu Sommerbeginn. Manche Wallfahrtskirchen sind diesem Festgeheimnis übrigens in besonderer Weise gewidmet, so zum Beispiel die prächtige Kirche von Haindorf im nordböhmischen Isergebirge.

Immer schon bin ich an diesem Festtag an der Doppeldeutigkeit des Wortes „Heimsuchung“ hängengeblieben. Eigentlich hat der Begriff in unserem normalen Sprachgebrauch eine eher negative Bedeutung. Menschen werden von Krankheiten, von bösen Gedanken oder von Sinnkrisen heimgesucht. Völker werden von Kriegen, Seuchen oder anderen Katastrophen heimgesucht. Die Natur wird von Trockenheit oder aber von Unwettern heimgesucht. Auch manchen Besuch, den wir zu Hause bekommen, erleben wir als Heimsuchung, etwa dann, wenn wir es mit ungebetenen oder unangenehmen Gästen zu tun haben.

Doch eigentlich handelt es sich um ein wunderschönes Wort. Zu Hause besucht werden; nicht vergessen zu sein; nicht einsam sein zu müssen; in schwierigen Lebenssituationen ein tröstendes Wort oder eine helfende Hand zu erfahren; die Möglichkeit einer unerwarteten Begegnung und damit einer Horizonterweiterung zu erleben – all das ist höchst positiv und genau darauf zielt die biblische Geschichte von Mariens Besuch bei Elisabeth ab.

Čerchov plus veranstaltet. Diesjähriger Veranstaltungsort ist das Nordic-AktivZentrum des Deutschen Skiverbandes. Geplant sind deutsch-tschechische Ausstellungen, Vorträge, Lesungen, sportliche Aktivitäten sowie geführte Wanderungen zum Thema „Grünes Band“. Außerdem werden traditionelle Handwerkerstände mit Mitmachangeboten für Groß und Klein sowie Informationsstände aus und für die Region angeboten.

Durch die Doppeldeutigkeit des Wortes „Heimsuchung“ werden wir auf eine sehr grundlegende Herausforderung unseres menschlichen Lebens hingewiesen. Worauf sind wir hauptsächlich orientiert? Auf Probleme, Schwierigkeiten, Krisen und Tragödien oder auf die oftmals kleinen und unscheinbaren Begebenheiten des Alltags, welche uns unbeschreiblich froh und glücklich machen können? Diese Frage sollte sich uns immer wieder stellen. Und geb‘s Gott, daß wir sie immer wieder nach der zweiten Richtung hin beantworten können.

Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien-München

■ Da Pater Martin Leitgöb zwei Wochen Urlaub hat, erscheint seine nächste Kolumne erst wieder in der Ausgabe 29 am 21. Juli.

Unser Angebot

Sudetendeutsche Zeitung mit

Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief ·

Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau ·

Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer

Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler

Heimatbrief

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:

jährlich durch Lastschrift

halbjährlich durch Lastschrift

vierteljährlich durch Lastschrift

Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau

24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!

Adresse:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon

Geburtsdatum, Heimatkreis

Datum, Unterschrift

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontoinhaber

Kontonummer oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC

Datum, Unterschrift

Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH

Hochstraße 8

81669 München

eMail svg@sudeten.de

PERSONALIEN

❯ Ehrenmitglied der SL und langjährige bayerische Landesmutter

Karin Stoiber 80

Am 6. Juli feiert Karin Stoiber, Egerländerin, langjährige bayerische Landesmutter und seit 2007 Ehrenmitglied der Sudetendeutschen Landsmannschaft, 80. Geburtstag.

Karin Stoiber kommt aus einem strengen Elternhaus,“ schreibt die „Süddeutsche Zeitung“, „Geld gab es nicht viel, aber Stil. Mutter und Großmutter waren Schneiderinnen. Als Mädchen schon ging sie mit Hut und Handschuhen in die Kirche.“ Dieses Elternhaus stand in Buchau im Kreis Luditz. Doch aus diesem wurde sie als Dreijährige vertrieben. 2004 war sie mit ihrer 2007 verstorbenen Mutter Gertrud Bröckl/ Wirkner in ihrem Heimatort und stand vor dem Elternhaus. „Natürlich hat mich dieser Besuch innerlich bewegt, meine Mutter freilich mehr als mich, da ich kaum persönliche Erinnerungen an Buchau habe. Ich kann aber meine Landsleute gut verstehen, daß sie sehr an ihrer Heimat hängen. Bindungen an die Heimat sind für jeden Menschen wichtig. Und diese Bindungen werden vor allem in der Kindheit und Jugend ausgebildet. Heimat gibt den Menschen Halt.“

1963 lernte die Bankkauffrau beim Fußballclub Wolfratshausen Edmund Stoiber kennen, fünf Jahre später heirateten sie. In den Siebzigern kamen die Kinder Constanze, Veronica und Dominic zur Welt, und Karin Stoiber gab ihre Karriere als Bankkauffrau auf. Doch mit Edmund Stoibers Einzug in den

Bayerischen Landtag begann allmählich ihre andere Karriere als Politikergattin, mithin ihr Engagement für rund 40 soziale Einrichtungen. Dabei standen Kinder, Jugendliche und ältere Menschen im Mittelpunkt. Karin Stoiber hat Millionen an Spenden gesammelt, allein für das erste Kinderhospiz in Bayern 2,5 Millionen Euro. Sie blühte auf, wenn sie bei Kindern war, vor allem solchen, die Hilfe brauchten.

nen „Süddeutschen Zeitung“. Und: „Sie hat ein Amt ausgefüllt, das es gar nicht gibt und das dennoch so wichtig ist für die Seele der Bayern wie eine letzte romantische Erinnerung an die untergegangene Monarchie. Karin Stoiber ist die Landesmutter. Liebenswürdig, herzlich, engagiert. Bis zum Schluß.“ Volksgruppensprecher Bernd Posselt verbindet eine lange Freundschaft mit der Gemahlin unseres ehemaligen Schirmherrn: „Karin Stoiber ist nicht nur eine kluge, sympathische und tatkräftige Frau, sondern sie hat auch ihre Aufgabe als Landesmutter stets sehr ernst genommen und auf mustergültige Weise erfüllt. Ihre besondere Liebe galt und gilt dem Vierten Stamm, unserer und ihrer Sudetendeutschen Volksgruppe.

❯ Ausschreibung

JohnnyKlein-Preis

Um das Lebenswerk von Hans „Johnny“ Klein zu würdigen, wurde 2016 erstmal der JohnnyKlein-Preis für deutsch-tschechische Verständigung“ vergeben. 2023 startet nun der vierte Jahrgang des Preises.

26/2023

„Über ihren Mann kann man streiten. Über sie nicht. Karin Stoiber hat den Teil des Amtes erledigt, den der Ministerpräsident nicht ausfüllen konnte – und hat sogar die politischen Wunden gelindert, die ihr Mann schlug,“ schreibt Annette Ramelsberger in der eher CSU-fer-

Trotz frühkindlicher traumatischer Erlebnisse bei der Vertreibung hat sie stets das Verbindende mit der Heimat und dem tschechischen Volk gesucht. Schon sehr früh, als das Verhältnis mit Prag noch eher problematisch war, hat sie aktiv eine Ausstellung ihrer Heimatregion Karlsbad im Münchener Rathaus unterstützt. Als Buchauerin ist sie auch geprägt von einem weltoffenen Christentum, wie dies für ihren Geburtsort typisch ist. Ihrer großen Familie und ihren Freunden, zu denen wir zählen dürfen, ist sie ein unverzichtbarer Mittelpunkt. Wir sind ihr zu tiefem Dank verpflichtet und wünschen ihr auch weiterhin viel Glück, Gesundheit und Gottes Segen.“ Nadira Hurnaus

Gesucht werden journalistische, publizistische oder populärwissenschaftliche Beiträge in allen Medien, die die Kenntnisse von Deutschen und Tschechen übereinander erweitern, das gegenseitige Verständnis in Europa fördern und dabei die Brückenfunktion der deutschen Minderheit würdigen. Die Ausschreibung richtet sich an deutsche, österreichische und tschechische Journalisten, Publizisten, Wissenschaftler sowie Akteure der Zivilgesellschaft beider Länder. Verliehen werden ein erster und ein zweiter Preis sowie ein Förderpreis für Nachwuchs bis 35 Jahre. Prämiert werden inhaltlich und formal qualitative Beiträge, die von einer Jury bewertet werden. Der Preis wird im Rahmen eines Festaktes am 26. November in Mährisch Schönberg, dem Geburtsort von Hans „Johnny“ Klein, vergeben. Eingereicht werden können Beiträge, die vom 1. Dezember 2020 bis zum 30. September 2023 zum ersten Mal veröffentlicht wurden. Die Beiträge können in deutscher oder tschechischer Sprache eingereicht werden. Es dürfen maximal drei Autoren an einer gemeinsamen Arbeit beteiligt sein.

SSBW-Schatzmeister Robert Wild, Stiftungsratsvorsitzender Dr. Ortfried Kotzian, Steffen Hörtler, Vorstandsvorsitzender Hans Knapek, Bad Kissingens Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel, Mitglied des Stiftungsrates.

❯ Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk

25 Jahre Steffen

Im Rahmen der diesjährigen Sitzung des Stiftungsrats der Stiftung Sudetendeutsches Sozialund Bildungswerk wurde Steffen Hörtler für seine 25jährige Tätigkeit für das SSBW geehrt und mit einer Urkunde ausgezeichnet.

Vorstandsvorsitzender Hans

Knapek würdigte Steffen Hörtlers langjährige Tätigkeit und nannte ihn einen Glücksfall für die Einrichtung. Hörtler

Hörtler

wurde am 1. Juli 1998 nach seinem Studium der Sozialpädagogik vom damaligen Vorstand unter Staatssekretär a. D. Wolfgang Egerter auf der Burg Hohenberg an der Eger eingestellt. Er leitete die Grenzlandbildungsstätte mit großem Erfolg und wechselte 2003 auf den Heiligenhof in Bad Kissingen. Dessen erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung und die große Akzeptanz der dort geleisteten Bildungs- und Begegnungsarbeit seien zuvörderst

die Verdienste von Steffen Hörtler, so Knapek. Der gesamte Stiftungsrat gratulierte herzlich.

Steffen Hörtler zeigte sich zunächst etwas erschrocken über den schnellen Lauf der Zeit, versprach dann aber den verantwortlichen Gremien, auch zukünftig mit vollem Einsatz für den Heiligenhof zu arbeiten. Die sudetendeutsche Bildungs- und Begegnungsstätte sei ihm ans Herz gewachsen und zur Lebensaufgabe geworden.

für Feinschmecker

KARLSBADER

OBLATEN

die meistgekauften ... … weil sie so gut sind!

WETZEL Karlsbader Oblaten- und Wa elfabrik · Austraße 5 · 89407 Dillingen/Donau

Internet: www.wetzel-oblaten.de · eMail: info@wetzel-oblaten.de

Die Bewerbung erfolgt durch das Senden der persönlichen Daten und des Beitrags an info@ landesversammlung.cz. Die PDFDatei muß der Originalveröffentlichung entsprechen, Datum und Quelle müssen erkennbar sein. Bei Audio- und Videobeiträgen erfolgt die Übertragung als mp3/4-Datei. Die Datei darf nicht mehr als 24 MB haben. Bei größeren Dateien ist ein Link zum Herunterladen des Bewerbungsbeitrags in der eMail anzugeben. Einsendeschluß ist der 30. September.

Unvollständige oder fehlerhafte Bewerbungen werden nicht berücksichtigt. Falschangaben führen zum Ausschluß und zur Aberkennung eventuell verliehener Preise. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das Urheberrecht für die eingesandten Beiträge bleibt bei den Teilnehmern. Die Organisatoren dürfen den Beitrag in eigenen Print- oder OnlinePublikationen im Kontext der Preisverleihung veröffentlichen. Die Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland und die Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik verleihen den Preis in Kooperation mit dem Institut für Auslandsbeziehungen (ifa), der Sudetendeutschen Stiftung, der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, dem Bundesministerium des Innern und für Heimat, der Deutschen Botschaft in Prag, der Stadt und dem BGZ Mährisch Schönberg, und dem „LandesEcho“.

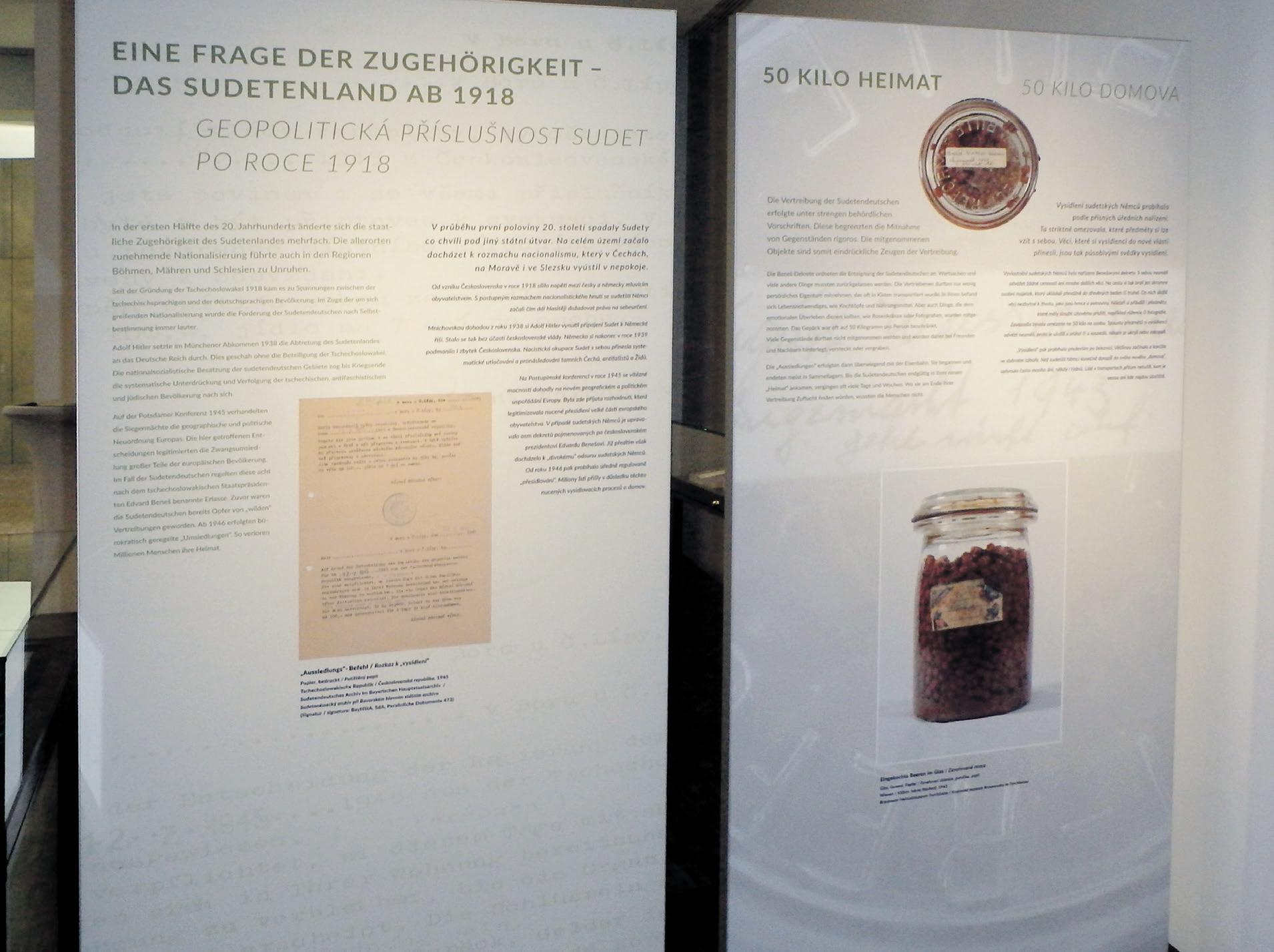

Im Sudetendeutschen Haus in München wird die Ausstellung „verloren, vermißt, verewigt. Heimatbilder der Sudetendeutschen“ von Heimatpflegerin Christina Meinusch gezeigt. Die Ausstellung ist als Projekt des Bachelorstudiengangs „Museologie und materielle Kultur“ der Julius-Maximilians-Universität Würzburg in Kooperation mit der Heimatpflegerin der Sudetendeutschen entstanden und vom Haus des Deutschen Ostens gefördert. Hier gewähren wir Einblicke in die Ausstellung, die in München in der Alfred-Kubin-Galerie bis heute gezeigt wird.

Die neue Wanderausstellung

„verloren, vermißt, verewigt – Heimatbilder der Sudeten-

� Wanderausstellung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Zum Ausleihen bereit

deutschen“ ist ein studentisches Ausstellungsprojekt, bei dem 24 Studenten der Universität Würzburg beteiligt waren und die Anfang Juni in München eröffnet wurde.

Den letzten Vortrag der Eröffnungsfeier lieferten drei Studenten des Ausstellungsprojekts. Mit der einleitenden Frage „Was ist Heimat?“, die Alexander Diehl, Paula Michel und Marie Rieker an das vor ihnen versammelte Publikum stellten, re-

flektierten sie in ihrem Vortrag das zweisemestrige Projekt aus Studierendensicht. Hierbei thematisierten sie neben dem Projektablauf und der Planung auch die finale Themengliederung, welche sich anhand verschiedener Ausstellungseinheiten auch in der Wanderausstellung wiederfinden läßt. Bei den sechs Teilbereichen handelt es sich um die Bedeutung von Heimat, den geschichtlichen Kontext, Gespräche mit Zeitzeu-

gen, Bilduntergründe, verewigte Motive sowie Künstler. Jene Inhalte spiegeln sich wiederum auch im Ausstellungstitel wider. Hierbei steht „verloren“ für den Verlust der Heimat, den auch die Sudetendeutschen erleben mußten. Eine menschliche Reaktion auf eine solche Erfahrung ist wiederum die Sehnsucht, die mit dem Begriff „vermißt“ verdeutlicht werden kann. Um so wichtiger wird in diesem Zusammenhang, daß die verschiedenen

Heimatbilder zur Erinnerung „verewigt“ wurden, sowohl materiell als auch in Form von Vorstellungen, die lediglich im Kopf existieren.

Im Anschluß an die Eröffnungsfeier hatten die Eröffnungsgäste die Möglichkeit, die Ausstellung in der Alfred-Kubin-Galerie zu besichtigen. Dabei kamen sie ins Gespräch mit den Studenten des Projektes, teilten ihre Eindrücke im Gästebuch und schrieben ihre Verbin-

dungen mit dem Begriff Heimat auf eine Zettelwand, die im Eingangsbereicht der Ausstellung zu finden ist. Insgesamt erhielten die Studenten viele positive Rückmeldungen. Bis Ende Juni ist die zweisprachige Ausstellung in Deutsch und Tschechisch weiterhin in München zu sehen. Danach wird sie in weitere Heimatstuben und Museen in Deutschland, in der Tschechischen Republik und in Österreich wandern.

Bis Freitag, 30. Juni: „verloren, vermißt, verewigt“ in MünchenAu, Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8. Montag bis Freitag 9.00–17.00 Uhr. Danach kann man sie als Wanderausstellung ausleihen.

Gewand, Wald, Weite, Wunderbar

Traditionell führte auch in diesem Jahr die Ortsgruppe München des Deutschen Böhmerwaldbundes (DBB) in Zusammenarbeit mit dem DBBBundesverband nach Pfingsten wieder die traditionelle Trachtenarbeitstagung im Haus der Böhmerwäldler in Lackenhäuser im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau durch.

In der ersten Juniwoche fanden sich 26 Näherinnen im Haus der Böhmerwäldler in Lackenhäuser ein. Unter der bewährten Leitung der Trachtenexpertinnen Erika Weinert und Ursula Kisslinger konnten die Arbeiten im Tagungsraum beginnen, der zu einem Nähsaal umfunktioniert worden war.

Bei abendlichen Vorträgen der beiden Expertinnen erfuhren die Tagungsteilnehmerinnen interessante Neuigkei-

ten über verschiedene Näh- und Handarbeitstechniken, die Fotos und Werkproben veranschaulichten. Bei einem Diskussionsabend mit einem Referat über die „Trachtenentwicklung im Böhmerwald“ sprachen die Teilnehmerinnen angeregt über ihre Erfahrungen und die Trachtenentwicklung.

Zum Einsatz kamen wieder angefangene Trachtenteile, die seit der letzten Trachtennähwoche 2022 auf ihre Fertigstellung gewartet hatten, neue Trachtenprojekte sowie auch wieder schöne Trachtentaschen, wichtiges Zu-

behör zur vollständigen Tracht, Festtagsblusen mit aufwendigen Smokarbeiten, Spenzer und Leiblkittl. Und so manche geschickte Näherin versuchte sich an Häkelarbeiten und Stickarbeiten.

Die Organisation lag in den bewährten Händen von Renate Slawik. Sie bot auch abendliche Spaziergänge um den Schwalbensee und natürlich zum Mahnmal der Böhmerwäldler an. Diese Spaziergänge bereicherte sie mit sportlichen Lockerungsübungen für die geplagte Rückenmuskulatur.

Aus ug zur Landesgartenschau

Der traditionelle Ausflug am Mittwoch führte uns in diesem Jahr zur Bayerischen Landesgartenschau „Wald. Weite. Wunderbar. Dem Himmel ein Stück näher“

nach Freyung im Kreis Freyung-Grafenau auf den 800 Meter hohen südlich gelegenen Geyersberg. Die höchstgelegene Landesgartenschau Bayerns lud ein, den Blick in die Ferne schweifen zu lassen und im Herzen des Bayerischen Waldes Ruhe zu finden. Erleben konnten die Ausflüglerinnen die vielfältige Flora und Fauna des Ferienparks am Nationalpark Bayerischer Wald, deren Bewohner

und Traditionen schon immer eng mit dem Böhmerwald verbunden sind. Sehr interessant für die Trachtenschneiderinnen war eine Mottoausstellung über den Anbau und die Verarbeitung von Flachs und die Leinenherstellung. Das süße Gartenschau-Maskottchen FreYli begeisterte die Besucherinnen ebenfalls. Bei Kaffee und lekkerem Kuchen stärkten sie sich nach dem Rundgang durch die Landesgartenschau.

Ein weiterer Höhepunkt der Trachtennähwoche war der Geburtstag der Teilnehmerin Cornelia Siegmund – gleich zur Einstimmung am ersten Tag. Mit großartigem „Trullala, Trullala“ ließen wir Cornelia hochleben. Leider ging diese schöne und harmonische Woche wieder viel zu schnell zu Ende, und am Freitag wurden beim obligatorischen Fototermin die neugenähten Trachten vor den blühenden Rhododendren des WebingerHauses vorgeführt. Am Samstag ging es dann schon wieder auf den Heimweg.

Dank gebührt der Leitung des Webinger Hauses und der guten Betreuung durch Renate Wögerbauer und ihre fleißigen Helfern. Ebenfalls ein großes Dankeschön geht an die Sudetendeutsche Stiftung, die die Trachtennähwoche der Böhmerwäldler in diesem Jahr unterstützt hat.

Brigitta Schweigl-Braun

Ende Juni feierte der BdV-Landesverband Hessen unter der Schirmherrschaft der Landtagspräsidentin Astrid Wallmann im Hessischen Landtag in Wiesbaden 70. Geburtstag.

In ihrer Begrüßungsrede würdigte Landtagspräsidentin Astrid Wallmann die Verdienste des BdV in Hessen und dankte dem BdV-Landesvorsitzenden Siegbert Ortmann stellvertretend für die unermüdliche Arbeit des Vertriebenenverbandes. „Kulturelle Vielfalt ist der Reichtum einer Gesellschaft. Der BdV-Landesverband trägt mit seiner Arbeit maßgeblich dazu bei, daß die Geschichte, Kultur und Traditionen der einstigen Heimaten der Vertriebenen gepflegt werden und nicht in Vergessenheit geraten. Und zugleich engagiert er sich in der Gegenwart für den Kulturaustausch und die Völkerverständigung im geeinten Europa. Dafür möchte ich dem BdV in Hessen danken und seine Arbeit der letzten 70 Jahre würdigen“, so Wallmann. „Der BdV Hessen ist eine Erfolgsgeschichte“, lautete ihr Fazit. Neben Wiesbadens Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende, Hessens Innenminister Peter Beuth, Hessens Landesbeauftragter für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, Margarete Ziegler-Raschdorf, und dem BdVVizepräsidenten Stephan Mayer MdB begrüßte die Landtagspräsidentin zahlreiche weitere Ehrengäste, darunter den Vorsitzenden des Unterausschusses im Hessischen Landtag für Heimatvertriebene, Aussiedler, Flüchtlinge und Wiedergutmachung (UHW), Andreas Hofmeister, sowie die Landtagsabgeordneten Marcus Bocklet, Sylvia Brünnel, Lisa Deißler, Robert Lambrou, Max Schad, Katrin Schleenbecker, Dimitri Schulz und Turgut Yüksel. Ein besonderer Willkommensgruß galt dem ehemaligen Hes-

❯ BdV-Landesverband Hessen

❯ BdV-Landesverband Hessen

70jährige Erfolgsgeschichte

sischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier, für den die tatkräftige Unterstützung der Heimatvertriebenen während seiner Amtszeit stets ein Herzensanliegen gewesen war, wie er selbst bei zahlreichen Gelegenheiten immer wieder betont hatte.

Für die Hessische Landesregierung überbrachte Innenminister Peter Beuth die besten Wünsche zum 70jährigen Jubiläum. „Seit sieben Jahrzehnten vertritt der BdV in Hessen mit starker Stimme die Interessen und Anliegen von Heimatvertriebenen und Spätaussiedlern“, so Beuth.

desvertriebenengesetz (BVFG). Hessen sei auch künftig ein verläßlicher Partner für die Vertriebenenverbände.

Stephan Mayer überbrachte die herzlichen Grüße von BdVPräsident Bernd Fabritius. „Der BdV in Hessen ist nicht von gestern“, so Mayer, denn er blicke nicht nur zurück, sondern immer auch nach vorn. Der hessische BdV-Landesverband stelle sich erfolgreich den Herausforderungen im digitalen Zeitalter durch eine moderne Öffentlichkeitsarbeit und Präsenz im Internet und den sozialen Medien sowie durch

Anfänge des Verbandes. Mit der Verkündung der Marburger Beschlüsse am 10. Juni 1953 in der Aula der Philipps-Universität zu Marburg sei nach jahrelangen Konsultationen unter den konkurrierenden und zersplitterten Vertriebenenverbänden in den ersten Nachkriegsjahren eine einheitliche Vertriebenenorganisation in Hessen entstanden und letztlich ein schlagkräftiges und durchorganisiertes Interessenorgan geschaffen worden, das auch politisch Gehör gefunden habe. Ortmann verwies auch auf die umfangreiche Festschrift,

Kulturgutes der Vertriebenen und Spätaussiedler in Form von traditionellem Brauchtum und den landesweiten musealen Einrichtungen, aber vor allem auch die Pflege und Weiterentwicklung des deutschen Kulturgutes und der deutschen Sprache im östlichen Europa.

Erinnern, so Ortmann, stehe für den Erhalt einer Erinnerungskultur mit dem Bekenntnis zur uneingeschränkten geschichtlichen Wahrheit über die europäischen Vertreibungstragödien nach dem Zweiten Weltkrieg und der eklatanten Menschenrechtsverletzungen auf allen Seiten. Mit der Charta der deutschen Heimatvertriebenen von 1950 sei ein Anfang zur Versöhnung mit den östlichen Nachbarn beschritten worden. Dennoch bleibe es eine große Aufgabe des BdV, zur Versöhnung beizutragen. Das brauche Zeit, sei aber unabdingbare Voraussetzung für ein friedliches Miteinander der Völker in Europa.

❯ BdV CDU-Chef trifft BdV-Chef

Er sei dem Verband dankbar, daß er sich darum kümmere, die Erinnerungen an das Schicksal der Heimatvertriebenen wachzuhalten. Außerdem seien Flucht und Vertreibung fast 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges erneut so aktuell wie lange nicht mehr. Die Landesregierung unterstütze die Vertriebenenverbände mit erheblichen finanziellen Mitteln für die Kulturförderung im Bereich des § 96 Bun-

zahlreiche Digitalisierungsprojekte für eine zukunftsweisende Kulturarbeit des Verbandes. Gert-Uwe Mende betonte in seinem Grußwort, daß das Erinnern an Flucht und Vertreibung zugleich ein stetiger Appell an Humanität und Menschlichkeit sei. Er sei stolz, daß der BdV in Hessen seinen Sitz in der Landeshauptstadt Wiesbaden habe.

In seiner Festansprache erinnerte Siegbert Ortmann an die

die anläßlich des 70. Gründungsjubiläums veröffentlicht und nach dem Festakt verteilt wurde.

Die Ziele und Aufgaben des Verbandes schilderte Ortmann als Dreiklang aus Bewahren, Erinnern und Versöhnen, der einen geeigneten Orientierungsrahmen für zukünftiges Verbandshandeln aufzeige. Unter Bewahren verstehe er eine umfassende Sicherung des mannigfachen

Ausdrücklich dankte Ortmann der Landesregierung für die erhebliche Aufstokkung der institutionellen Förderung des BdV, dank der sich der Weg in eine erfolgreiche und nachhaltige Zukunft des Verbandes in Hessen als eine lebendige Vertriebenenorganisation mit Alleinstellungsmerkmal spannend und erfolgreich gestalten lasse. Abschließend dankte er allen Gästen, den Mitarbeitern der Landesgeschäftsstelle sowie dem Blechbläserquartett der „Jungen Musik Hessen gGmbH“, das die Feierstunde umrahmte.

Die BdV-Landeskulturbeauftrage Rose-Lore Scholz stellte die mit Spannung erwartete Präsentation des neuen Digitalportals „Flucht und Vertreibung im europäischen Kontext“ vor. Anschließend schaltete sie mit Magarete Ziegler-Raschdorf das Portal frei: fluchtundvertreibung. dilewe.de

Boris Rhein dankt Vertriebenen

Anfang Juni bot der BdV-Landesverband Hessen beim 60. Hessentag am Tag der Vertriebenen seinen traditionellen Brauchtumsnachmittag in der Pfungstädter Sport- und Kulturhalle.

Neben Ministerpräsident Boris Rhein begrüßte Moderatorin und BdV-Landeskulturbeauftragte Rose-Lore Scholz zahlreiche Ehrengäste, darunter Hessens Innenminister Peter Beuth und dessen Staatssekretär Stefan Sauer, den Staatssekretär für Europaangelegenheiten, Uwe Bekker, sowie die Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, Margarete ZieglerRaschdorf. Ein besonderer Gruß galt Landtagspräsident a. D. Norbert Kartmann, der dem BdV seit Jahrzehnten freundschaftlich verbunden ist.

Ebenso herzlich begrüßte Scholz Andreas Hofmeister, Vorsitzender des Unterausschusses im Landtag für Heimatvertriebene, Aussiedler, Flüchtlinge und Wiedergutmachung (UHW), Ines Claus, Vorsitzende der CDULandtagsfraktion, Turgut Yüksel MdL, Katrin Schleenbecker MdL und den Pfungstädter Abgeordnetenvorsteher Oliver Hegemann. Hegemann hieß wiederum seinerseits die Gäste herzlich in seiner Heimatstadt willkommen.

Für Heiterkeit sorgte das Grußwort des diesjährigen Hessentagsbotschafters und Pfungstädter Stadtrats für Kultur, Hans-Joachim Heist, vielen aus der „ZDF-heute-Show“ als Gernot Hassknecht bekannt. Er begrüßte die Gäste auf gut Hessisch mit einem „Ei Gude“. Mit eben-

so herzlichem Beifall wurde das Hessentagspaar Natalie Reining und Simon Schmitz bedacht. Boris Rhein erinnerte in seiner Festrede an die Geschichte des Hessentages, die eng mit der Geschichte der Vertriebenen verbunden sei. „Der erste Hessentag fand 1961 im Zeichen eines neu geschaffenen Landes statt, das vor der Aufgabe stand, Millionen Vertriebene und Flüchtlinge zu integrieren. Die Vertriebenen gaben den Anstoß zu diesem Tag.“

Mit dem Motto „Hesse ist, wer Hesse sein will“ habe der damalige Ministerpräsident Georg August Zinn ein klares Ziel für das Landesfest ausgegeben und damit alle Hessen, Alteingesessene und Zugewanderte, nicht nur zusammengeführt, sondern auch miteinander verbunden.

„Die wichtige Aufbauarbeit der Vertriebenen nach dem Krieg war eine der Grundlagen dafür, daß sich das Land positiv entwickeln konnte. Sie haben Hessen und Deutschland mitgeprägt und zu dem gemacht, was es heute ist“, so Rhein. „Wir sind allen Vertriebenenverbänden und Landsmannschaften zutiefst dankbar für das, was sie in der Erinnerungs- und Kulturpflege leisten. Nicht zuletzt wirken sie auch als Brückenbauer in jene Staaten, in denen ihre Herkunftsgebiete heute liegen. Der BdV ist eine starke Kraft in Hessen.“ Der

hessische BdV-Landesverband sei eine der am besten aufgestellten Vertriebenenorganisationen in Deutschland und blicke in diesem Jahr auf sein 70jähriges Bestehen zurück (➝ oben).

Ausdrücklich sprach Rhein dem BdV und den Spätaussiedlerorganisationen seinen Dank aus für deren ehrenamtliches Engagement, das unmittelbar nach

dienstmedaille ist die höchste Auszeichnung des BdV-Landesverbandes Hessen.

Zugewandt und empathisch zeigte sich Friedrich Merz MdB, CDU-Chef und Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, im Austausch mit BdV-Präsident Bernd Fabritius Ende Juni im Jakob-Kaiser-Haus des Deutschen Bundestag in Berlin. Dort erörterten sie eine Stunde lang die Anliegen der Heimatvertriebenen und Flüchtlinge, Aussiedler und Spätaussiedler.

Bernd Fabritius dankte Friedrich Merz zunächst für die politische Unterstützung in Bund und Ländern. Immer wieder seien es CDU und CSU gewesen, die wichtige Anliegen der Vertriebenen und ihrer Verbände politisch vorangebracht und umgesetzt hätten. Beispiele hierfür seien der nationale Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung oder die Anerkennungsleistung für zivile deutsche Zwangsarbeiter.

Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine begonnen habe. „Die Vertriebenen wissen aus eigener Erfahrung, wie es ist, unfreiwillig die Heimat verlassen zu müssen und sich an einem fremden Ort neu einzurichten. Bemerkenswert ist, daß die Deutschen aus Rußland in Hessen seit dem russischen Angriffskrieg die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer in vielfältiger Weise unterstützen.“

Ein Höhepunkt war die Verleihung der BdV-Verdienstmedaille an Peter Beuth und Norbert Kartmann. Die 1995 gestiftete Ver-

In seiner Laudatio würdigte Siegbert Ortmann, Vorsitzender des BdV-Landesverbandes, die Verdienste der beiden Preisträger. Die Unterstützung der Vertriebenen sei Innenminister Peter Beuth stets ein Herzensanliegen gewesen. Seit 2019 sei der Bereich „Heimatvertriebene und Spätaussiedler“ seinem Ministerium zugeordnet. Beuth habe sich in vielfältiger Weise für die Anliegen der Vertriebenen eingesetzt, so bei der Einrichtung des Schwerpunktbereichs „Historische Erinnerung und kulturelles Erbe: Vertriebene und Spätaussiedler in Hessen seit 1945“ an der JustusLiebig-Universität in Gießen. Auch habe er sich für die deutliche Steigerung der institutionellen Förderung des BdV stark gemacht. Dabei setze Beuth auf die tatkräftige Unterstützung der langjährigen Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, deren frühere ehrenamtliche Funktion in eine hauptamtliche Stelle mit eigenem Stab aufgewertet worden sei. Nicht zuletzt habe der Innenminister das neue Projekt des BdV zur Erstellung eines Digitalportals „Flucht und Vertreibung im europäischen Kontext“ großzügig mit Fördermitteln unterstützt. „So hat Peter Beuth stets ein offenes Ohr für die Belange

des BdV und seiner Mitgliedsorganisationen. Dafür ist der BdV Hessen dankbar und bringt diese Dankbarkeit mit dieser Auszeichnung zum Ausdruck“, schloß Ortmann.

„Mit der heutigen Auszeichnung bedanken sich die Heimatvertriebenen und Spätaussiedler bei Norbert Kartmann, aber ganz besonders für seine Treue zu seiner Heimat Siebenbürgen.“ Mit diesen Worten überreichte Ortmann die BdV-Verdienstmedaille an den bekennenden Siebenbürger Sachsen Norbert Kartmann, der neben zahlreichen Auszeichnungen wie dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse und der Wilhelm-Leuschner-Medaille im Jahr 2018 vom rumänischen Staatspräsidenten Klaus Iohannis mit dem höchsten rumänischen Nationalorden, dem „Stern von Rumänien“, geehrt wurde. „Norbert Kartmann hat sich im höchsten Maße um die Belange des BdV und damit um die demokratische Gesellschaft und ihre Einrichtungen verdient gemacht“, beendete Ortmann seine Würdigung.

Zum Schluß dankte Ortmann den „Siebenbürger Musikanten Pfungstadt“, der Siebenbürgischen Tanzgruppe Pfungstadt, dem Egerländer Volkstanzkreis und dem ukrainischen Chor „Kalina“ aus Rotenburg an der Fulda für die künstlerische Gestaltung des Nachmittages. Ebenso herzlich dankte er den Gästen, dem Organisationsteam der BdVLandesgeschäftsstelle und seiner Stellvertreterin Rose-Lore Scholz, die als Kulturbeauftragte des hessischen BdV den Brauchtumsnachmittag moderierte.

Fabritius erinnerte daran, daß ein Viertel bis ein Drittel der Deutschen familiär mit dem Schicksal Flucht und Vertreibung verbunden sei und daß gerade Aussiedler und Spätaussiedler stärker als Zielgruppe in die Arbeit einbezogen werden sollten. Wünschenswert sei daher, daß sich die politische Parteinahme nun auch im neuen Grundsatzprogramm der CDU fortsetze, das aktuell erarbeitet werde und bis 2024 fertiggestellt sein solle. In der Vergangenheit habe es stets einbeziehende Formulierungen für die vom BdV vertretenen Menschen und Themen gegeben. Gemeinsam überlegten Fabritius und Merz, welche programmatischen Inhalte außerdem für die Europawahl 2024 wichtig sein könnten, insbesondere im Hinblick auf die Situation der deutschen Minderheiten, die grenzüberschreitende Kultur und Begegnung sowie die Brückenfunktion der deutschen Heimatvertriebenen und Spätaussiedler. Kurz und sachlich wurden darüber hinaus nahezu alle aktuellen Anliegen angesprochen, von der aktuell im Fokus stehenden Spätaussiedleraufnahme über die durch ungerechte gesetzliche Regelungen verursachte prekäre Rentensituation der Aussiedler und Spätaussiedler bis hin zu Kürzungen in der Kulturarbeit des Bundes nach § 96 des Bundesvertriebenengesetzes. Auch Gedanken über die Zukunft der Vertriebenen- und Spätaussiedlerarbeit auf Bundes-, Länderund Verbandsebene kamen zur Sprache. Merz erklärte, daß Unionsfraktion und Partei auch zukünftig an der Seite der Vertriebenen, Spätaussiedler und ihrer Verbände stünden. Abschließend lud Fabritius Merz ein, Veranstaltungen wie den Zentralen Tag der Heimat in Berlin oder die Pfingsttreffen der Landsmannschaften zu besuchen und vielleicht dort zu sprechen. So könne Merz die Vielfalt und Breite der Tätigkeit besser kennenlernen. Merz dankte mit großem Interesse für die Einladung.

Carmen Jäger, Stellvertretende JU-Landesvorsitzende, Christoph Zalder, Stellvertretender UdVF-Landesvorsitzender, Simon Nowotni von der Initiative „Ermstal hilft“, Dr. Hartmut Knopp, Landesvorsitzender des Bessarabiendeutschen Vereins, und David Müller, EAK-Landesvorsitzender. Bild: Helmut Heisig

� UdVF-Landesverband Baden-Württemberg

Kriegsflüchtlingen

folgen

Klimaflüchtlinge

Die UdVF-Landesgruppe Baden-Württemberg und die JULandesgruppe Baden-Württemberg hatten zum Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung, der weltweit am 20. Juni als Weltflüchtlingstag begangen wird, in den Kursaal nach Stuttgart-Bad Cannstatt zu ihrem 9. Stuttgarter Gespräch eingeladen. In einer Diskussionsrunde mit David Müller, Landesvorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises (EAK) in der CDU, Simon Nowotni von der Initiative „Ermstal hilft“ und Hartmut Knopp, Bundesgeschäftsführer und Landesvorsitzender des Bessarabiendeutschen Vereins, wurde über Hilfen für Flüchtlinge und Integration von Flüchtlingen gesprochen.

Der Stellvertretende UdVFLandesvorsitzende Christoph Zalder machte in seiner Begrüßung deutlich, daß Vertreibung immer ein Verbrechen bleiben werde, und forderte ein weltweites Vertreibungsverbot. Zugleich müsse jedem Menschen das Recht auf Heimat zugesprochen werden. Unter der Moderation der Stellvertretenden JU-Landesvorsitzenden Carmen Jäger entwickelte sich eine lebhafte

Diskussion über die Möglichkeiten von humanitärer Hilfe in der Ukraine und anderen Krisengebieten der Welt und von gelingender Integration von Geflüchteten in Deutschland.

Mehr als 100 Millionen

Menschen befinden sich gegenwärtig weltweit auf der Flucht, und Europa erlebt die größte Fluchtbewegung seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Da braucht es Menschen wie Simon Nowotni, der mit Martin Salzer die Initiative „Ermstal hilft“ ins Leben rief, um Menschen in der Ukraine, aber auch Geflüchteten im Ermstal zu helfen. Nowotni ist Mitglied des Gemeinderats in Dettingen an der Erms.

Seit Jahren pflegt er eine enge Verbundenheit zur Ukraine und insbesondere zu Bessarabien, organisiert Schülerund Studentenaustausch und schickte bereits vor dem Überfall auf die Ukraine Hilfstransporte nach Bessarabien.

Nun schilderte er die Situation in der Ukraine und berichtete von zerbombten Ortschaften in Bessarabien, der Heimatregion seiner Großmutter. „Es wird zerstört, was nur zerstört werden kann“, sagte Nowotni. Der engagierte Helfer erzählte aber auch von der großartigen Unterstützung der Menschen im Ermstal für die Geflüchteten. So seien bislang 56 Hilfstransporte in die Ukraine gegangen, deren Hilfsgüter mit lokalen Helfern an die Front und an die verbliebenen Menschen im befreiten Gebiet zwischen Mykolajiw und Cherson sowie Odessa verteilt würden.

Hartmut Knopp, Landesvorsitzender des Bessarabiendeutschen Vereins, erzählte von der Geschichte der Bess-

� SL-Ortsgruppe Aichach/Bayerisch-Schwaben

Mitgliederzahl steigt stetig

Ohne Probleme gestalteten sich Mitte Juni die Neuwahlen bei der bayerisch-schwäbischen SLOrtsgruppe Aichach.

Während Ortsobmann Gert-

Peter Schwank erwartungsgemäß einstimmig in seinem Amt bestätigt wurde, überraschten Helga Hötschel und Erika Glöckner mit ihrer Kandidatur zu Schwanks Stellvertreterinnen. Ihre ebenfalls einstimmige Wahl signalisierte auch eine gewisse Verjüngung an der Verbandsspitze.

Ohne Gegenstimmen wurden auch Kassier Jonny Michl und dessen Stellvertreter Bernd Haberer sowie Schriftführerin Susanne Marb und ihre Stellvertreterin Helga Schwank gewählt. Als Beisitzer ergänzen Rudolf Sattler, Hans Kneifl und Hans Hötschel die Vorstandsriege. Kassenprüfer sind erneut Altlandrat Christian Knauer und Bürgermeister Klaus Habermann.

Daß die Aichacher Ortsgruppe zu den aktivsten in Schwaben zählt, davon zeugten im Anschluß

� SL-Ortsgruppe Neutraubling/Oberpfalz

arabiendeutschen. Die seien ursprünglich Schwaben gewesen, nach den Napoleonischen Kriegen und französischer Besatzung dem Aufruf Alexanders I. gefolgt und hätten sich in Bessarabien angesiedelt. Knopp sagte, man solle die Flüchtlinge nicht gegeneinander ausspielen. „Es gibt keine guten und keine schlechten Flüchtlinge.“ Außerdem sprach er über praktische Flüchtlingshilfe.

Einen Regionswechsel vollzog David Müller in der Diskussionsrunde. Der EAK-Landesvorsitzende, der sich auch in der Ojcos-Stiftung engagiert, berichtete über seine Arbeit für die Christen im Irak, wo Flucht und Vertreibung Realität seien. Er machte jedoch auch auf eine weitere Gruppe von Flüchtlingen aufmerksam, mit denen es Europa in Zukunft zu tun bekommen könne. So gebe es, insbesondere auch im Irak, immer mehr Klimaflüchtlinge, die aufgrund der vom Klimawandel entstehenden unzureichenden Lebensverhältnisse den Weg in den nördlichen Kontinent suchten.

Doch was könne Deutschland tun, und wie gehe es nach Ende des Krieges in der Ukraine weiter? Die Runde war sich einig, daß Deutschland mit einer Politik der Unterstützung für ein Miteinander und der gleichzeitigen Betonung der Menschenrechte die Nachkriegsukraine fördern könne.

Ein besonderes Augenmerk müsse dabei auf das Wiederzusammenführen der ukrainischen Gesellschaft gelegt werden, was zu einer besonderen Herausforderung werden könne.

Natürlich war auch die Verteilung von Flüchtlingen im Land ein Thema an diesem Abend. Dazu schilderte aus dem Publikum Klaus Hoffmann, SL-Landesobmann und Bürgermeister von Bad Herrenalb, die schwierige Situation für die Kommunen. Dabei machte er auch deutlich, daß es in seiner Gemeinde ohne das großartige Engagement der Bürgerschaft nicht möglich gewesen wäre, die zugewiesenen Flüchtlinge unterzubringen. Helmut Heisig

an die Rechenschaftsberichte die Grußworte. Bürgermeister Klaus Habermann sprach dem Vorstand ein „großes Kompliment“ für die jährlich interessanten und abwechslungsreichen Programme aus. Auch SL-Kreisobmann Franz Böse attestierte der Ortsgruppe eine erfolgreiche Arbeit. Dank der häufigen Vortragsveranstaltungen spreche sie regelmäßig auch Nichtmitglieder an und erhöhe so ihre Mitgliederzahl. Mit 62 Mitgliedern sei sie die größte Ortsgruppe im Landkreis.

Um sich mit Schwung in die Sommerpause zu verabschieden, bietet die Ortsgruppe Ende Juli einen Ausflug zum Isergebirgs-Museum nach Neugablonz an. Dort erwarten die Besucher modernste Museumstechnik und ein Rundgang, der durch fünf Räume auf zwei Stockwerke führt, in denen die Geschichte der Deutschen im Isergebirge, ihre Kultur, ihr Alltag, ihre Industrie und ihr Schicksal lebendig werden. Ein großes Gebirgsrelief veranschaulicht zudem Lage und Topographie des Isergebirges. Als westlicher Ausläufer des Riesengebirges hatte es vor allem Wald, Felsen, Wasserläufe und karge Böden zu bieten. Seit dem Mittelalter lebten dort deutsche Weber und Glasmacher, Händler und Handwerker. Sie verwandelten die rauhe Gebirgslandschaft in eine blühende Industrieregion. Zur Fahrt gehört eine Brotzeit in einem Gasthof. eb

Samstag, 22. Juli, 13.00 Uhr Fahrt zum Isergebirgs-Museum Neugablonz, Abfahrt Alter Friedhof in Aichach, Kostenbeitrag 18 Euro. Auskunft: Jonny Michl, Telefon (0 82 51) 37 03, eMail jonny.michl@ gmx.de

Ich bete an die Macht der Liebe

Ende Juni gedachte die oberbayerische SL-Ortsgruppe Neutraubling der Opfer von Flucht und Vertreibung an der Vertriebenen-Gedenkstätte auf dem Neutraublinger Friedhof.

Die Vereinten Nationen hatten 2001 den 20. Juni als Weltflüchtlingstag eingeführt. Seit 2015 findet an diesem Tag in Deutschland der Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung statt.

Nach einem kurzen Glockengeläut begrüßte SL-Ortsobmann Reinhard Riedl alle Anwesenden. Als Ehrengäste hieß er Neutraublings Bürgermeister Harald Stadler, Sylvia Stierstorfer MdL, Landesbeauftragte für Aussiedler und Vertriebene, den katholischen Pfarrer Josef Meindl und den evangelischen Kirchenrat Manfred Preißler sowie SL-Kreisobmann Franz Weschta aus Regenstauf willkommen.

Alle Redner verurteilten den heute nicht für möglich gehaltenen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Rußlands in der Ukraine und stellten ihn in einen Zusammenhang mit Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg. Obmann Riedl verwies auf die Gründung Neutraublings nach dem Zweiten

Weltkrieg durch die Vertriebenen und Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Er mahnte, nie zu vergessen, was unsere Landsleute während der Vertreibung hätten durchleben und erleiden müssen und der vielen vor und während der Vertreibung ums Leben gekommenen Landsleute zu gedenken.

Bürgermeister Stadler wies auf die weltweit etwa 100 Millionen Flüchtlinge hin. Auch die Geschichte Neutraublings sei eng mit Flucht und Vertreibung verbunden, denn Heimatvertriebene und Flüchtlinge seien die ersten Bewohner der Stadt gewesen. Sie hätten mit Mut, Fleiß, Können und Kreativität ihr neues Zuhause aufgebaut, so daß Neutraubling als eine der vier Vertriebenenstädte Bayerns heute gut dastehe. Zum Schluß mahnte er, die Opfer von Flucht und Vertreibung nicht zu vergessen, sondern ihrer stets zu gedenken.

Landesbeauftragte Stierstorfer erzählte, daß sie während ihrer Zeit als Beauftragte an mehr als 500 Veranstaltungen der verschiedensten Art teilgenommen habe. Nach dem Zweiten Weltkrieg seien mehr als zwei Millionen Sudetendeutsche aus ihrer

angestammten Heimat vertrieben und davon über eine Million in Bayern angesiedelt worden und hätten hier eine neue Heimat gefunden. Sie hätten mit Willensstärke und Fleiß sowie mit Kompetenz und Einfallsreichtum wesentlich mit dazu beigetragen, daß Bayern sich zu einem wirtschaftlich starken Land ent-

die Egerländer Gmoi, die LS und die SL einen gemeinsamen Kranz nieder. Die Geistlichen sprach Gebete und Fürbitten, und Pfarrer Meindl erteilte den Schlußsegen. Die Gedenkfeier endete mit der Europahymne als beeindrukkendes Trompetensolo. Das würdige Gedenken erfuhr eine nicht vorgesehene Ergän-

wickelt habe. Sie seien der Vierte Stamm Bayerns. Schließlich bat Stierstorfer den Bürgermeister, sich stets der Heimatvertriebenen und Flüchtlinge anzunehmen. Während Karl Kastner auf seiner Trompete „Ich bete an die Macht der Liebe“ aus dem Großen Zapfenstreich blies, legten

zung. Gertrud Schmitzer schilderte ihre Erlebnisse während der Vertreibung aus der Heimat. Das war eine authentische und zu Herzen gehende Schilderung einer Zeitzeugin, die das Leid, die Entbehrungen und die Demütigungen während der Vertreibung besonders deutlich machte.

Helmut SchöpplDie SL-Kreisgruppe AugsburgLand traf sich zum Gedenken an die Opfer von Krieg, Flucht und Vertreibung am Mahnmal der Vertriebenen auf dem Städtischen Friedhof in Königsbrunn. Unter den Teilnehmern waren die SL-Vorstandsmitglieder Helga Aue, Leo Schön, Bobingens SL-Ortsobfrau Nora Steingruber und ihr Ehemann Herbert Steingruber (ganz rechts). Stadtpfarrer Bernd Leumann begleitete das Gedenken mit Gebete und dem kirchlichen Segen. Ebenfalls gekommen waren Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl sowie Bezirksund Kreisrätin Anne Probst, die Kreisobmann Kurt Aue herzlich willkommen hieß. Aue und Bürgermeister Feigl gingen auf das Leid ein, das die Vertriebenen seinerzeit erlebten. Die Fahne der Sudetendeutschen Landsmannschaft präsentierte Fähnrich Herbert Kinzel.

Bild: Walter Eichler

Das erste frei gewählte deutsche Parlament war die Frankfurter Nationalversammlung in der Paulskirche, die vom 18. Mai 1848 bis zum 31. Mai 1849 zunächst in der Frankfurter Paulskirche, dann als umstrittenes Rumpfparlament in Stuttgart tagte. Der Kirchenhistoriker Rudolf Grulich berichtet von den Sudetendeutschen in diesem Parlament.

Damals gab es keinen deutschen Staat mit dem Namen Deutschland, denn nach der Auflösung des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation 1806 war auch nach dem Sieg über Napoleon beim Wiener Kongreß 1815 kein gemeinsamer deutscher Staat entstanden. Es gab nur den Deutschen Bund, dem 39 Einzelstaaten angehörten, und zwar 35 Monarchien und vier Republiken. Die Monarchien reichten vom Kaisertum wie Österreich und Königreichen wie Bayern, Hannover, Preußen, Sachsen und Württemberg über Kurfürstentümer wie Hessen-Kassel und Großherzogtümer bis zu Fürstentümern. Dazu kamen als Republiken die Hansestädte Hamburg, Bremen und Lübeck sowie die Freie Stadt Frankfurt. Durch Vereinigung, Kauf und Erbgang sank die Zahl der Mitglieder des Deutschen Bundes bis 1863 auf 35.

Als 1998 in Deutschland Gedenkfeiern zum 150. Jahrestag des Paulskirchenparlamentes stattfanden, wurde meist die großdeutsche Dimension ausgeblendet. Zum Deutschen Bund gehörten nach 1815 noch europäische Gebiete, die seit dem Ende dieses Bundes 1866 durch Otto von Bismarck (1815–1898), durch die kleindeutsche Lösung der Reichsgründung 1871 und durch zwei Weltkriege längst zu staatlich deutschem Ausland wie Österreich, Luxemburg und Liechtenstein werden sollten. Zum Deutschen Bund gehörten damals auch andere Gebiete, die heute zu Dänemark, Belgien, den Niederlanden oder zu Polen, der Tschechischen Republik, Slowenien und Italien gehören. Da das Burgenland zu Ungarn gehörte und erst 1920 zur Republik Österreich kam, waren Burgenländer nicht vertreten, wohl aber Abgeordnete aus den anderen heutigen Bundesländern und aus Südtirol und dem Trentino.

Auch die Einwohner von Böhmen, Mähren und ÖsterreichSchlesien entsandten 1848 frei gewählte Abgeordnete in das Parlament nach Frankfurt. Bereits zehn Tage nach der Februar-Revolution 1848 in Frankreich verlangten liberale Politiker aus

Heuer kamen die Landsleute aus dem Friedeberger Ländchen zum zehnten Heimattreffen im unterfränkischen Euerdorf-Wirmsthal zusammen.

Die Nähe zu den Landsleuten ist eine unbedingte Voraussetzung für eine hohe Stufe der Verständigung. Dies bewies sich auch heuer wieder beim Jubiläumstreffen. Brigitte Toharski aus Euerdorf, eine nachgeborene Franke und Mitarbeiterin in der Ortsbetreuung von Schwarzwasser im Altvaterkreis Freiwaldau, konnte zu diesem Treffen neben vielen Bekannten aus Schwarzwasser, der Heimat ihrer Eltern, auch Landsleute aus dem Egerland und dem Erzgebirge begrüßen.

Tradition ist, daß sich die Landsleute beim Weinsommer, den die Wirmsthaler Feuerwehr und der dortige Sportverein ausrichten, jedes Jahr treffen. Toharski: „Unsere Arbeit in der Ortsbetreuung ist geprägt von der Liebe zur Herkunftsheimat unserer Familien. Wir sind heute zwar fest verwurzelt in unserer neuen Heimat, aber wir haben uns die Liebe und das kulturelle Interesse bewahrt für die Länder und Regionen, aus denen

Mob mordet Abgeordneten