Trauer um SLÖ-Ehrenobmann Gerhard

Trauer um SLÖ-Ehrenobmann Gerhard

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Reicenberger Zeitung

Im Rahmen der XVII. Sudetendeutschen Bundesversammlung sind mit jeweils großer Mehrheit die Heimatordnung, die Gebietsgliederungsordnung, die Wahlordnung sowie die Statuten für die Kulturellen Förderpreise aktualisiert worden.

Außerdem wurde die Jahresrechnung 2023 der Sudetendeutschen Landsmannschaft festgestellt, der Bundesvorstand entlastet sowie der Haushaltsund Stellenplan 2024 genehmigt.

... und Christina Meinusch. Berichteten: Gerda Ott ...

Angenommen wurde ein Antrag, sich für die doppelsprachige Benennung geografischer Bezeichnungen in den früheren Siedlungsgebieten in der Tschechischen Republik einzusetzen. Ein Antrag, der aus Anlaß der aktuellen Diskussion über das Otfried-Preußler-Gymnasium eingereicht war, wurde an den Bundesvorstand weitergeleitet.

In ihren Rechenschaftsberichten informierten Bundesfrauenreferentin Gerda Ott, die Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, Christina Meinusch, und der Vorsitzende des Heimatrates, Franz Longin (siehe Seite 5), über ihre jeweiligen Bereiche.

❯ Tschechiens Generalkonsulin Ivana Červenková Leuchtendes Beispiel

gangenen Jahr in Regensburg deutlich geworden. Bek habe damals erklärt, daß er schon immer die Ansicht vertreten habe, daß der Weg von Prag nach München und Berlin über die Sudetendeutschen führt.

Bernd Posselt,

„Sudetendeutsche und Tschechien haben wieder zueinandergefunden. Das heutige Verhältnis ist von Freundschaft und einer sehr engen Zusammenarbeit geprägt“, hat Tschechiens Generalkonsulin Ivana Červenková in ihrem Grußwort auf der Sudetendeutschen Bundesversammlung festgestellt.

Der tschechische Staatspräsident Petr Pavel habe, so die Diplomatin, bei seinem Besuch in Selb ausdrücklich „den herausragenden Verdienst von Bernd Posselt für die tschechisch-bayerischen Beziehungen“ gewürdigt.

Diese positive Entwicklung sei auch in der Rede von Minister Mikuláš Bek als erstem offiziellen Vertreter einer tschechischen Regierung auf einem Sudetendeutschen Tag im ver-

„Heute ist das tschechischbayerische Verhältnis auf einem historischen Hoch und ist für ganz Europa ein leuchtendes Beispiel der Partnerschaft“, erklärte Červenková und listete die zahlreiche Reisen von Regierungsvertretern zwischen Prag und München auf.

Mit Blick auf das 20jährige Jubiläum des EU-Beitritts sagte die Generalkonsulin, Tschechien habe sich zu einem „vorbildlichen Mitglied der europäischen Familie“ entwickelt, und zitierte Václav Havel: „Europa ist die Heimat unserer Heimaten.“

❯ Volksgruppensprecher Bernd Posselt fordert auf der Sudetendeutschen Bundesversammlung mehr Engagement und lobt Staatspräsident Petr Pavel

Politisches Berlin zeigt wenig Interesse am deutsch-tschechischen Verhältnis

Tschechien gehört zu Deutschlands zwölf wichtigsten Handelspartnern. Waren im Wert von über 52 Milliarden Euro exportierte Deutschland im vergangenen Jahr ins Nachbarland. Zum Vergleich: Spitzenreiter sind mit fast 160 Milliarden Euro die USA, aber die Supermacht hat auch 30 Mal mehr Einwohner. Dennoch zeigt das politische Berlin wenig Interesse am Nachbarn Tschechien, hat Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, auf der Sudetendeutschen Bundesversammlung am Wochenende in München kritisiert.

In seinem Bericht zur Lage hinterfragte Posselt die in Berlin gern verbreitete Einschätzung, das deutsch-tschechische Verhältnis sei so gut wie nie.

„Das deutsch-tschechische Verhältnis war von deutscher Seite noch nie so von Gleichgültig-

keit geprägt“, zitierte Posselt aus Gesprächen mit Vertretern der tschechischen Regierung und Diplomatie. Selbst bei wichtigen Anliegen würden die Vertreter aus Prag in Berlin keine adäquaten Gesprächspartner finden, weil der Fokus ausschließlich auf Washington, Moskau und Warschau gerichtet sei. Selbst das deutsch-französische Verhältnis, die wichtigste Achse der europäischen Verständigung nach dem Zweiten Weltkrieg, werde mittlerweile vernachlässigt. Daß die tschechische Politik im politischen Berlin nicht wahrgenommen wird, sei insbesondere beim Staatsbesuch von Präsident Petr Fiala deutlich geworden. So wurde das Staatsoberhaupt nach der Landung nicht offiziell empfangen. Und als Pavel am Tag darauf an der Gedenkstätte Berliner Mauer einen Kranz für die Opfer niederlegte, war kein deutscher Vertreter dabei. Auch die

deutschen Medien (mit Ausnahme der Sudetendeutschen Zeitung) nahmen diese große Geste nicht zur Kenntnis.

„Im Gegensatz dazu lobt die tschechische Seite die Beziehungen zu den direkten Nachbarn Bayern und Sachsen sowie zu uns Sudetendeutschen“, so Posselt. Das Ansehen, das die Volksgruppe als Brückenbauer heute in Tschechien habe, sei groß und von weiten Teilen der Bevölkerung getragen, erklärte der Sprecher. Dies sei das Ergebnis einer nachhaltigen Verständigungsarbeit und der breiten Präsenz in der Wurzelheimat.

„Mittlerweile sagt man in Prag, daß die Sudetendeutschen die besten diplomatischen Vertreter für Tschechien in der Europäischen Union und in der Bundesrepublik Deutschland sind“, stellte Posselt fest und erklärte, daß die überwiegende Mehrheit der Tschechen wisse, welche

Narben die Vertreibung auch im eigenen Land hinterlassen habe, die bis heute nicht verheilt seien, und was die Sudetendeutschen leisten: „Dies hat Staatspräsident Petr Pavel bei seinem Staatsbesuch in Selb großartig zum Ausdruck gebracht, als er sich bei der Sudetendeutschen Landsmannschaft bedankt hat.“ Dahinter, so Posselt, stehe auch die Erkenntnis „des großartigen Staatsmannes Pavel“, der im damaligen Grenzgebiet aufgewachsen ist, daß durch Vertreibung und Eisernen Vorhang diese Region sowohl wirtschaftlich als auch politisch so sehr gelitten hat, daß diese negativen Folgen noch heute sichtbar sind: „Präsident Pavel hat verstanden, daß diese Regionen nur dann eine Zukunft haben, wenn es grenzüberschreitende Zusammenarbeit gibt und wenn man dabei jene Menschen integriert, die aus diesen Gegenden stammen, nämlich die Sude-

❯ Christa Naaß, Präsidentin der Sudetendeutschen Bundesversammmlung, appelliert im Vorfeld der Europawahlen

tendeutschen.“ Posselt: „Es ist wichtig, daß es gute Worte gibt, es ist wichtig, daß es gute Gesten gibt, aber ein wirklich nachhaltiges Interesse mit dem deutschen Nachbarn und mit uns Sudetendeutschen als Volksgruppe gemeinsam an der Wiederbelebung dieser Gebiete mitzuwirken, ist die beste Garantie für einen guten Weg in eine bessere Zukunft.“

Erneut erinnerte Posselt an die großen Worte des tschechischen Staatspräsidenten bei dessen Rede im Mai 2023 in der KZGedenkstätte Theresienstadt, die in den deutschen Medien bedauerlicherweise keine Beachtung fanden. Pavel hatte dabei seine Bürger ermahnt, ebenfalls die eigene Geschichte aufzuarbeiten: „Wir müssen die Verantwortung für die von unseren Vorfahren begangenen Verbrechen übernehmen und aus ihnen lernen.“ Torsten Fricke

Wahlrecht nutzen und Extremisten Absage erteilen

Die Sudetendeutsche Bundesversammlung unterstützt die Resolution gegen Populismus, Propaganda und Polarisierung, die der Sudetendeutsche Rat Anfang des Jahres einstimmig verabschiedet hat (Sudetendeutsche Zeitung berichtete), ebenfalls auf breiter Basis.

In dem Appell werden der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die Vertreibung der Armenier in Bergkarabach, die Lage im Nahen Osten nach dem Terrorangriff der palästinensischen Hamas gegen Zivilisten in Israel sowie der Rückhalt für Demokratie und Menschenrechte in der Europäischen Union thematisiert. Mit Blick auf die kommende Europawahl und die zunehmenden Desinformationskampagnen

forderte Christa Naaß als Präsidentin der Sudetendeutschen Bundesversammlung ein klares Bekenntnis der Demokraten: „Die Partei, deren Landesverbände vom Verfassungsschutz teilweise als gesichert rechtsextremistisch bewertet werden, nuitzt alle demokratischen Instrumente

eines demokratischen Staaates, um diesen Staat zu schwächen, zu spalten und zu unterlaufen. Deshalb appellieren wir in dieser Entschließung dafür, daß die EUBürger ihr Wahlrrecht nutzen und den extremistischen Parteien eine Absage erteilen.“

Die langjährige bayerische SPD-Landtagsabgeordnete, die auch Ko-Vorsitzende der Seliger-Gemeinde ist, verwies dabei auf Erich Kästner, der rückblikkend gemahnt hatte, man hätte bereits 1928 gegen die Nazis aufstehen müssen: „Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muß den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner auf.“ Torsten Fricke

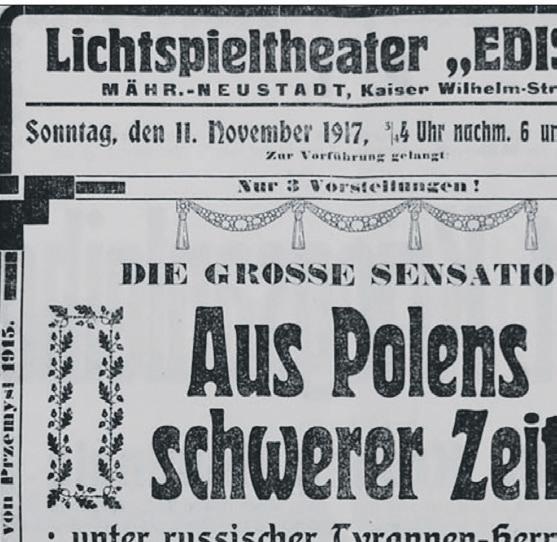

Die Zeiten ändern sich, Menschen kommen und gehen, aber ihr Werk lebt zumindest teilweise weiter. SL-Büroleiter Peter Barton bemerkt bei seinen Reisen und Gängen durch die Hauptstadt Böhmens, wie schnell sie sich in den 22 Jahren seiner Arbeit für die Sudetendeutsche Landsmannschaft verändert hat.

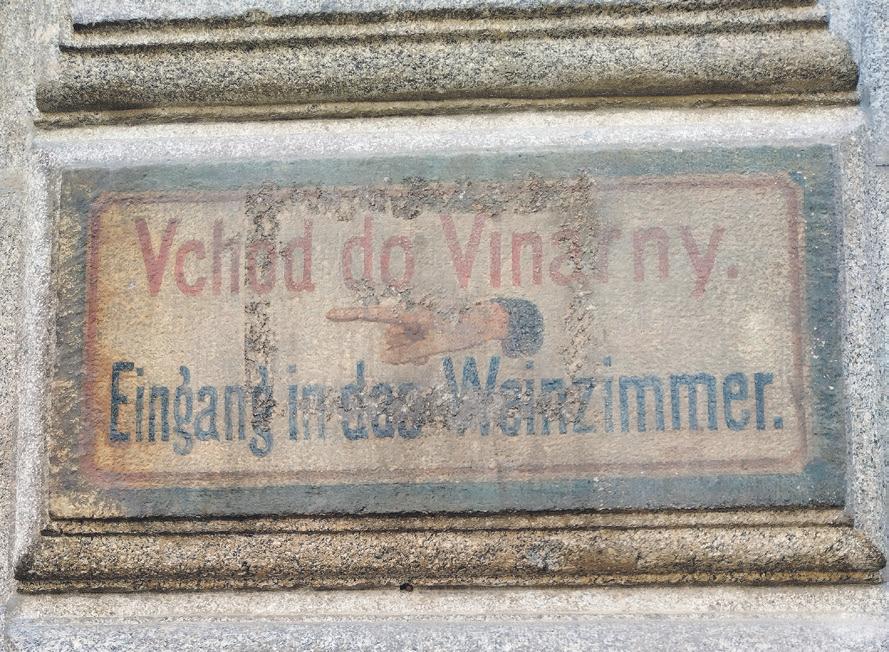

Eine Hausrenovierung in der Hibernergasse (Hybernská) hat eine Aufschrift in Deutsch und Tschechisch zum Vorschein gebracht, die auf ein nahe gelegenes „Weinzimmer“ aufmerksam macht. Bald wird diese Erinnerung wieder verschwinden, aber dem Fotografen ist es gelungen, dieses liebe Überbleibsel aus der österreichisch-ungarischen k. und k. Zeit einzufangen. Das zweite Bild bringt uns zu einem anderen „Weinzimmer und Weinkellerei“ in einer Unterführung für die Straßenbahnen an der Ecke zur Kreuzherrengasse, inmitten der Altstadt. Hier hat der Gruß aus der Zeit der Donaumonarchie eine größere Chance zu überleben, denn der gut versteckte Schriftzug stört nicht und als Fläche für eine Reklame oder anderes eignet sich dieser Ort kaum.

❯ Besondere Wertschätzung

Joe Biden empfängt

Petr Fiala

US-Präsident Joe Biden hat am Montag im Weißen Haus den tschechischen Premierminister Petr Fiala empfangen.

Er halte Tschechien für einen hervorragenden Verbündeten, sagte Biden und lobte insbesondere die internationale Munitionsintiative für die Ukraine, die Staatspräsident Petr Pavel, auf der Münchner Sicherheitskonferenz (Sudetendeutsche Zeitung berichtete) gestartet hatte.

Fiala bezeichnete es als bedeutend, daß Tschechien und die USA dieselben Werte teilen – wie die Menschenrechte, die Freiheit und die Demokratie.

Halten wir dem längst verschwundenen „Weinzimmer und Weinkellerei“ Austria die Daumen!

❯ Jahresempfang des Bundes der Vertriebenen in Berlin mit dem CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz

Deutliche Kritik an Claudia Roth: Vertreibung ist keine „Mobilität“

Auf dem Jahresempfang des Bundes der Vertriebenen am 9. April in Berlin haben BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius und als Gastredner der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Friedrich Merz die Vertriebenenpolitik der Bundesregierung kritisiert.

Zuvor hatte Fabritius auch die zahlreichen Vertreter der Sudetendeutschen Landsmannschaft begrüßt, insbesondere Volksgruppensprecher Bernd Posselt. „Als Präsident der Paneuropa-Union Deutschland stehst Du, lieber Bernd, außerdem einer Bürgerbewegung für die politische Einheit Europas vor, deren vier Leitsätze sich – ganz im Sinne auch der Heimatvertriebenen – an Freiheit, Recht, Frieden und den christlichen Werten orientieren. Herzlich willkommen!“

Besonders würdigte Fabritius auch die Vertreter der Deutschen Minderheiten in den Mittel- und osteuropäischen Ländern, in der Ukraine und in der Russischen Föderation, die es im Moment besonders schwer haben, aber auch die deutsche Minderheit in Polen, wo der Vorsitzende des Woiwodschaftsparlaments, Rafał Bartek aus Oppeln, gerade eine erfolgreiche Regional- und Kommunalwahl geschlagen hat. Die deutsche Minderheit erreichte mit mehr Stimmen als vor sechs Jahren wieder 5 der 30 Parlamentssitze und wird zur Regierungsbildung abermals benötigt werden. Und die Scharte, der Verlust des einzigen Sejm-Mandats auf Landesebene bei der Parlamentswahl im vergangenen Oktober, wurde regional nun ausgewetzt mit einem stärker schlesisch ausgerichteten Wahlkommitee.

Fabritius betonte, die Organisationen der deutschen Minder-

unterstützt und gefördert. Sie lebten und pflegten einen kulturellen Schatz, der uns allen gehöre. Dazu passe nicht, die „Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen“ nach 2024 nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt zu finanzieren. Oder die Formulierungen des neuen „Rahmenkonzeptes Erinnerungskultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth, die Deutschland als „von Mobilität und Migration geprägte Einwanderungsgesellschaft“ markiert. „Flucht und Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg und alle Begleitaspekte haben nichts mit ,Mobilität‘, mit ,Migration‘ oder mit ,Einwanderungsgesellschaft‘ zu tun. Da ist etwas ganz anderes passiert!“ rief Fabritius in den vollen Saal des Tagungszentrums. Friedrich Merz griff dann in seiner Rede diese Unzumutbarkeiten der letzten Zeit ebenso auf und nannte auch noch andere: die Aufnahmepraxis, die Anerkennungspraxis für Spät-

aussiedler aus der Ukraine und aus Rußland in den letzten Jahren, die von bürokratischen Hürden gekennzeichnet sei, wozu der Bundestag die Gesetze nach zwei Jahren nun endlich geändert hätte, eine Durchführungsbestimmung aber immer noch fehle. Er betone deshalb, die Tore für die Spätaussiedler müßten offen bleiben. Und das Fremdrentenrecht für Spätaussiedler, was vor allem Deutsche aus der ehemaligen Sowjetunion betreffe, sei zwar verbessert, aber nur in ungenügender Weise ausgestattet worden, sodaß nur Härten in symbolischer Höhe ausgeglichen werden könnten. Und eine weitere Entwicklung wollte Merz ansprechen, nämlich die Umbenennung des „Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa“ in Oldenburg durch das Haus von Claudia Roth in „Bundesinstitut für Kultur und Geschichte im östlichen Europa“. „Wir fragen uns, warum ist das eigentlich gemacht worden? Die Erinnerung an Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa darf nicht einfach weggestrichen werden. Wir stehen dafür auch in unserem neuen Grund-

Petr Fiala bleibt

ODS-Vorsitzender

Premierminister Petr Fiala ist am Samstag auf dem Parteitag in Ostrau als Vorsitzender der ODS wiedergewählt worden. Er bekam 424 von 525 Stimmen. Fiala erklärte, sein wichtigstes

Ziel als Parteichef sei es, 2025 die Wahlen zum Abgeordnetenhaus zu gewinnen. Fiala hatte keinen Gegenkandidaten. Den Posten des Parteichefs verteidigte Fiala zum fünften Mal. Er sagte, die ODS sei sich dessen bewußt, was für eine Aufgabe sie in Tschechien habe. Zbyněk Stanjura wurde zum ersten Vizevorsitzenden wiedergewählt. Weitere Vizechefs der Partei bleiben weiterhin Alexandr Vondra, Martin Baxa und Martin Kupka. Die Vizevorsitzende der Fraktion der Bürgerdemokraten im Abgeordnetenhaus, Eva Decroix, ist neu in der Parteiführung.

Neuer Erzbischof ins Amt eingeführt

Der Erzbischof von Olmütz, Josef Nuzík, ist am Samstag im Olmützer Wenzelsdom vom apostolischen Nuntius in Tschechien, Jude Thaddeus Okolo, ins Amt eingeführt worden. Okolo forderte zu Beginn des Gottesdienstes dazu auf, die päpstliche Bulle vorzulesen, mit der Nuzík am 9. Februar zum Erzbischof von Olmütz ernannt wurde. An der feierlichen Amtseinführung nahmen 24 Bischöfe aus Tschechien und aus dem Ausland sowie Vertreter der Regierung und des Parlaments teil.

Gewerkschaft klagt gegen Regierung

Der Gewerkschaftsdachverband ČMKOS will bei der Europäischen Kommission eine Beschwerde über die geplante Abschaffung des sogenannten garantierten Lohns in der tschechischen Privatwirtschaft einreichen. Damit werde gegen die EU-Richtlinie zu angemessenen Mindestlöhnen verstoßen, sagte der Vorsitzende des Dachverbandes, Josef Středula. Die Regierung von Premierminister Petr Fiala hat eine Novelle des Arbeitsgesetzbuches ausgearbeitet, die derzeit im Parlament beraten wird. Mit dieser soll ab

Januar kommenden Jahres der garantierte Lohn in Privatfirmen abgeschafft werden.

Untreue beim Tennisverband

Der tschechische Tennisverband (Český tenisový svaz) kann nach eigenen Angaben, veruntreute Fördergelder derzeit nicht an die Nationale Sportagentur zurückzahlen. Es handelt sich um 29,7 Millionen Kronen (1,17 Millionen Euro), die der Verband unter seinem abgesetzten Chef Ivo Kaderka im Jahr 2021 verschoben hat. Kaderka sowie der Aufsichtsratsvorsitzende Vojtěch Flégl sitzen seit März in U-Haft. Laut der Ermittler hatte Kaderka das Geld, das für die Ausrichtung internationaler Turniere gedacht war, auf ein Privatkonto von Flégl überwiesen.

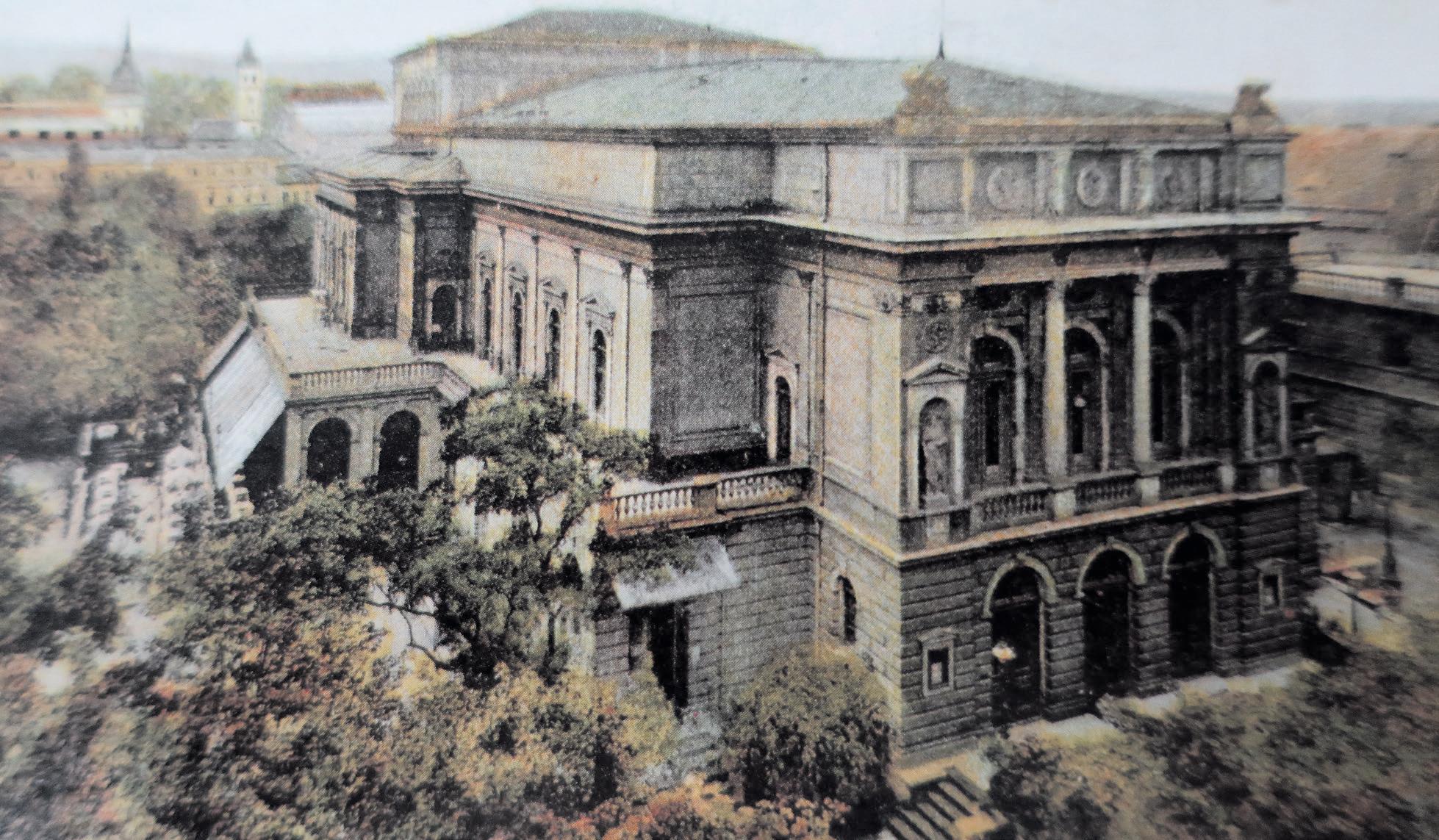

Kremsier würdigt

Miloš Forman

M

it einer Serie von Konzerten und Open-Air-Vorstellungen wird im Sommer in Kremsier an die Entstehung des Oscar-Films „Amadeus“ von Regisseur Miloš Forman vor 40 Jahren erinnert. Auf Schloß Kremsier und im anliegenden Garten wurden mehrere berühmte Szenen für den Film gedreht. Die Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Eine große Nachtmusik“ findet vom 26. Juli bis 3. August statt. Im Garten, der genauso wie das Schloß auf der Weltkulturerbeliste der Unesco steht, werden unter anderem der kroatische Cellist Stjepan Hauser und die Melody Makers mit Adam Plachetka und Ondřej Havelka auftreten.

Trauer um Olympiasiegerin

Die Diskus-Olympiasiegerin von 1956, Olga FikotováConnollyová, ist am Freitag im Alter von 91 Jahren gestorben. Nach dem Gewinn der Goldmedaille bei den olympischen Spielen in Melbourne heiratete sie den amerikanischen Hammerwerfer Harold Connolly und trat dann bei vier weiteren olympischen Spielen für die USA an. 1972 in München war sie sogar die Fahnenträgerin der amerikanischen Olympioniken bei der Eröffnungsfeier.

satzprogramm der CDU, die Erinnerung der Kultur und Geschichte der Deutschen in Osteuropa wachzuhalten.“ Friedrich Merz schilderte auch ein persönliches Erlebnis. „Als ich 1974 das erste Mal mit meinen Eltern in der alten Heimat meines Vaters war, war ein Schulfreund meines Vaters dabei, der auf einem kleinen Bauernhof in der Nähe von Breslau groß geworden war. Er hatte mit der Familie, die inzwischen dort wohnte, vorher Kontakt aufgenommen. In dem Augenblick, wo der alte Schlüssel, den der Freund meines Vaters dabeihatte, in das Schloß der Haustür paßte, war das Eis gebrochen.“ Mit dem Regierungswechsel in Polen, so schloß Merz seine Ausführungen, bestehe nun eine echte Chance für einen Neubeginn. Der deutsch-polnische Freundschaftsvertrag müsse auf beiden Seiten wieder mit Leben erfüllt werden. Dazu zähle der Minderheits-Sprachunterricht für die Deutschen in Polen, dessen Stundenzahl endlich wieder erhöht gehört, aber auch Bemühungen für das Lernen des Polnischen für polnische Kinder in Deutschland. Ulrich Miksch

Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.

Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag. © 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München. Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

❯ Erstmals reisten Vertreter der beiden Volksgruppen gemeinsam in die Slowakei Sudeten- und Karpatendeutsche als Brückenbauer in Preßburg

Zur Unterstützung der deutschen Minderheiten in Ost- und Mitteleuropa, aber auch zur weiteren Aufarbeitung des Schicksals der Heimatvertriebenen aus der früheren Tschechoslowakei gehen die Sudetendeutsche Landsmannschaft und die Karpatendeutsche Landsmannschaft in Bayern neue Wege. Bei einer Klausurtagung in Preßburg führten Delegationen beider Landesvorstände gemeinsam und im engen Schulterschluß Gespräche mit Vertretern der slowakischen Nationalregierung, des diplomatischen Korps und der örtlichen Religionsgemeinschaften.

Rundum positiv bewerteten die Landesvorsitzenden der beiden Landsmannschaften, SLLandesobmann Steffen Hörtler und dessen karpendeutscher Amtskollege Josef Zellmeier, Landtagsabgeordneter und zugleich stellvertretender BdVLandesvorsitzender, das neue Format: „Kulturelle und politische Bildung zur Vergangenheit und dem heutigen Dasein von Minderheiten ist wichtiger denn je. Dank ihrer verbindenden Geschichte und Herkunft sind Sudetendeutsche und Karpatendeutsche geradezu prädestiniert, hierzu gemeinsame Wege zu suchen. Diesen Schritt sind wir jetzt erfolgreich gegangen.“

Hochrangig begleitet wurden die beiden Landesvorstände im Rahmen ihrer verständigungspolitischen Arbeit vom Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe, Ludwig Spaenle, sowie der Bundesvorsitzenden der Karpatendeutschen Landsmannschaft, Brunhilde ReitmeierZwick.

Eine besondere Note erfuhr die Klausurtagung durch die zeitgleich stattfindende Stichwahl um das Präsidentenamt in der Slowakei (siehe unten). Im Duell des pro-westlich gesinnten Ex-Außenministers Ivan Korčok und dem Präsidenten des slowakischen Nationalrates, Peter Pellegrini, entschied Zweitgenannter die Stichwahl für sich. Pellegrini gilt als Verbündeter des aktuellen im Oktober 2023 gewählten Regierungschefs Robert Fico, der sich in seiner bisherigen Regierungszeit rußlandfreundlich zeigt.

Was aber nun bedeuten die jüngsten Wahlen für die Minderheitenpolitik in der Slowakei?

In einem Punkt waren sich die Gesprächspartner einig: Minderheitenschutz und -rechte haben in der seit 1993 eigenständigen Slowakei eine lange und gut bewährte Tradition. Dies unterstrich der Bevollmächtigte der Slowakischen Republik für nationale Minderheiten, Ákos Horony, selbst Angehöriger der ungarischen Volksgruppe. Wie er berichtete, gibt es gegenwärtig in der Slowakei 14 anerkannte Minderheiten, darunter als größte die ungarische, weiterhin die Roma-Bevölkerung, die Ukrainer und Ruthenen, Tschechen und Deutsche. Jüngste Minderheit

sind die Vietnamesen. Zur Bewahrung ihrer kulturellen Identität, so Horony weiter, sei beschlossen worden, den Nationalen Ausschuß für Minderheiten zu einem der Regierung direkt weisungsgebundenen Rat fortzuentwickeln. Selbst knüpfte er daran die Erwartung, daß damit zugleich eine Erweiterung der Kompetenzen im künftigen Rat verbunden sei. Aktuell umfasse der Ausschuß, sagte Horony, 25 Sitze. Davon sind 14 den Angehörigen von Minderheiten vorbehalten, einer davon der deutschen. Auch äußerte er sich zur nationalen Förderung der Minderheiten. Gemäß ihres Bevölke-

ums und des Auswärtigen Amtes in Deutschland das in Preßburg beheimatete Museum der Karpatendeutschen Kultur und die deutschen Begegnungszentren zu erhalten. In der Volkszählung von 2021 bekannten über 8000 Personen ihre Zugehörigkeit zur deutschen Minderheit in der Slowakei (vor Evakuierung und Vertreibung 1940: 140 000). Die deutsche Minderheit konzentriert sich auf die Siedlungsgebiete im Hauerland, der Zips sowie in und rund um Preßburg. So sehr er sich über die Aktivitäten der jüngeren Generation in der deutschen Minderheit freute und hier im Besonderen auf die star-

rungsanteils erhalten die Volksgruppen aus einem Fonds Geldmittel zugewiesen, um kulturelle und sprachliche Aktivitäten zugunsten ihrer Volksgruppe finanziell abzusichern. Daß die nationalen Fördermittel gut angelegt sind, erläuterte der Vorsitzende des Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei (KDV) – und für die deutsche Minderheit Mitglied im Nationalen Ausschuß –, Ondrej Pöss. So trüge die nationale Unterstützung dazu bei, in Ergänzung der laufenden Mittel des Bundesinnenministeri-

ke Beteiligung in der Oberzips hinwies, machte er keinen Hehl aus der eher schwierigen Altersstruktur im Verband. Gerade die Corona-Zeit hätte sich, ergänzte ihn der KDV-Vorsitzende für die Region Preßburg, Michael Stolár, auf Teilnehmerzahlen nachteilig ausgewirkt. Die beiden KDVVertreter zeigten sich zuversichtlich, daß der politische Wechsel in der Slowakei keinen nennenswerten Einfluß auf die Unterstützung der deutschen wie aller anderen Minderheiten ausüben werde.

Auf den Bestand der nationa-

Der Bevollmächtigte der Slowakischen Republik für nationale Minderheiten, Ákos Horony (zweiter von rechts), und der Rabbiner der jüdischen Gemeinden in der Slowakei, Misha Kapustin (dritter von links), mit (von links) Dr. Ortfried Kotzian, Ludwig Spaenle, Ondrej Pöss, Brunhilde Reitmeier-Zwick, Ste en Hörtler und MdL Josef Zellmeier.

len Gesetzgebung gegen Antisemitismus und somit die Rükkendeckung der slowakischen Regierung setzte der religiöse Vertreter der jüdischen Gemeinden, Rabbiner Misha Kapustin, seine Zukunftserwartung für die jüdische Gemeinde. Die Slowakei, betonte er, habe in der Vergangenheit rechtzeitig in Übereinstimmung mit den Vorgaben der EU-Kommission die Weichen gestellt, gegen antisemitische Übergriffe und Mißstände präventiv und proaktiv Maßnahmen zu ergreifen. Ein Empfinden von Unsicherheit bei den rund 2000 zur jüdischen Minderheit zählenden Menschen könne er nicht wahrnehmen, meinte er auch mit Blick auf die in Deutschland aufgeheizten Diskussionen. Dies begründete er auch damit, daß im politischen Diskurs der Slowakei parteiübergreifend Sensibilität bei jüdischen Anliegen dominiere, auch wenn es in Einzelfällen vorkomme, daß „Grenzen ausgetestet“ werden. Eine große Aufgabe sei die Pflege der rund 800 jüdischen Friedhöfe in der Slowakei; eine Zahl, deren wirkliche Dimension erst im Vergleich greifbar wird: Das deutlich einwohnerstärkere Bayern habe, wie der Bayerische Antisemitis-

musbeauftragte Ludwig Spaenle einwarf, immerhin 200 jüdische Friedhöfe zu erhalten, und auch das sei eine Herausforderung.

Die politische Entwicklung im Verhältnis von Tschechien, Slowakei und Bayern sowie Deutschland seit der Samtenen Revolution 1989 nahmen die Gesprächspartner des diplomatischen Korps in den Blick. Zwar blieben die Lage der deutschen Minderheit, aber auch die heimat- und vertriebenenpolitischen Aspekte keineswegs unerwähnt. In Anbetracht der aktuellen Lage in Osteuropa stand nicht überraschend die Frage im Mittelpunkt, wie sich die mittel- und osteuropäischen Staaten heute und perspektivisch zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine positionieren. Die Slowakei hat im Osten des Landes eine 90 Kilometer lange Grenze zur Ukraine.

Für den früheren Botschafter Deutschlands in der Slowakei (2009 bis 2013), Axel Hartmann, steht die Viségrad-Gruppe – Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn – dahingehend vor einer Belastungsprobe. Dies projizierte er insbesondere auf die Beziehungen Tschechiens und der Slowakei, die historisch sehr eng gewesen seien, nun aber durch die sich unterscheidende Haltung zu Moskau unter Druck stünden. Entstanden sei eine „ungewisse Gemengelage“ in Mittel- und Osteuropa, die sich durch die Nationalratswahlen in Österreich im Herbst 2024, abhängig vom FPÖ-Ergebnis, weiter zuspitzen könne, so der ehemalige Referent im Bundeskanzleramt. Axel Hartmann ist noch heute Kuratoriumsmitglied der Akademie Mitteleuropa an der sudetendeutschen Bildungsstätte Heiligenhof in Bad Kissingen.

Die deutsche Botschafterin in Preßburg, Barbara Wolf, bezeichnete die Unterstützung der Ukraine als „wichtiges Thema, das auch für die Slowakei innenpolitisch bleibt“. Wie sich die Slowakei nach dem Regierungswechsel positionieren werde, wie tief mögliche Veränderungen gingen, bleibe jedoch abzuwarten. Nicht zuletzt hob die in München geborene Diplomatin die engen Verbindungen von slowakischer und deutscher Wirtschaft hervor. So sei weiterhin der Automotive-Bereich ein maßgeblicher Kernsektor bilateraler Wirtschaftsbeziehungen. Mittlerweile sei der Fortschritt der Slowakei von einer verlängerten Werkbank zu einem Wirtschafts-

❯ Vertrauter des umstrittenen Regierungschefs Robert Fico setzt sich in der Stichwahl durch Peter Pellegrini neuer Staatspräsident

In der Stichwahl hat sich Peter Pellegrini mit rund 53 Prozent gegen Ivan Korčok durchgesetzt und wird damit neuer Staatspräsident der Slowakei.

Nach seinem Wahlsieg erklärte der 48jährige Politiker, daß das Votum der rund 1,4 Millionen Wähler, die für ihn gestimmt haben, die Regierung von Ministerpräsident Robert Fi-

co stärke. Fico ist Chef der Partei „Richtung – Slowakische Soziale Demokratie“ (Smer-SSD), die im vergangenen Herbst als stärkste Kraft aus den Parlamentswahlen hervorgegangen ist. Er regiert seither in Koalition mit der „Stimme – Soziale Demokratie“ (Hlas-SD) Pellegrinis, einer Abspaltung von der Smer. Dritte Regierungspartei ist die nationalistische SNS.

Fico ist in der Europäischen Union wegen seines rußlandfreundlichen Kurses umstritten. So hatte der Populist umgehend nach seiner Wahl angekündigt, die Ukraine nicht mehr militärisch zu unterstützen. Offiziel wird Pellegrini, derzeit noch Parlamentspräsident, das Amt von der bisherigen Präsidentin Zuzana Čaputová im Juni übernehmen.

Wahlsieger Peter Pellegrini.

standort mit Entwicklungs- und Forschungsbereichen in vielen Unternehmen spürbar. Zugleich brachte sie ihre Erwartung zum Ausdruck, daß die Minderheitenförderung unangetastet bleibe.

Was die Gedenk- und Erinnerungsarbeit angeht, lobte sie die enge Zusammenarbeit sowohl mit dem Museum der Karpatendeutschen Kultur wie auch mit dem Holocaustmuseum Sered, dem ersten seiner Art in der Slowakei. Für die Erinnerungsarbeit empfahl sie zudem, verstärkt europäische Ansätze zu wählen.

Als Bundesvorsitzende der Karpatendeutschen ließ Brunhilde Reitmeier-Zwick nicht unerwähnt, daß die historische Aufarbeitung der Vertreibung ab 1945 in der Slowakei sehr gut gelungen sei. Sie erinnerte in diesem Zusammenhang ausdrücklich an die Erklärung des slowakischen Nationalrats vor 33 Jahren. Darin hatte das Parlament 1991 das Prinzip der Kollektivschuld in Bezug auf die deutschsprachige Bevölkerung verurteilt. „Diese Erklärung war eine historische Errungenschaft“, betonte Reitmeier-Zwick.

Einen Dank an den Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, und an SL-Landesobmann Steffen Hörtler richtete der Botschafter Tschechiens in der Slowakei, Rudolf Jindrák. Beide Sudetendeutsche hätten viel zum Ausgleich in den Beziehungen Bayerns und Deutschlands mit Tschechien beigetragen. Jindrák war Botschafter in Deutschland in den Jahren 2006 bis 2014. Die Beziehungen zwischen der Slowakei und Tschechiens seien historisch eine Besonderheit, da sich beide Staaten 1993 voneinander getrennt hätten, meinte er.

Die Entwicklung in der Viségrad-Gruppe bezeichnete Jindrák als gut. Grundsätzlich bleibe die Zielsetzung, so der 60jährige Diplomat, daß im Viségrad-Format gemeinsame Probleme wie beispielsweise im Energie- und Verkehrssektor nur gemeinsam gelöst werden könnten; innenpolitische Entwicklungen blieben in der Bewertung außen vor.

Die bayerischen Landesvorstände von Sudetendeutscher und Karpatendeutscher Landsmannschaft begleitete zu Fragen von Geschichte, Kultur und Schicksal der Karpatendeutschen der Vorstandsvorsitzende der Sudetendeutschen Stiftung und Osteuropa-Experte, Dr. Ortfried Kotzian.

In einem aufschlußreichen Vortrag zur Geschichte der Karpatendeutschen und der Karpatenukraine hatte er daran erinnert, daß mit dem Ende der Donaumonarchie 1918 für die Deutschen in Oberungarn – damit auch der heutigen Slowakei – die Zugehörigkeit zum Königreich Ungarn zu Ende ging. Preßburg als Krönungsstadt der ungarischen Könige war bis zum Ersten Weltkrieg weitgehend durch Deutsche besiedelt. Erst danach änderte sich dies in der Zeit der Ersten Tschechoslowakischen Republik.

Die Flurausstellung „Heimat im Gepäck“ zeigt sudetendeutsche Trachtenträger, die Walther Appelt fotogra ert hat. Fotos: Torsten Fricke

❯ „Hommage á Kafka“ und „Heimat im Gepäck“ im Sudetendeutschen Haus

In der Alfred-Kubin-Galerie und im Flur der Sudetendeutschen Landsmannschaft sind zwei neue Ausstellungen im Sudetendeutschen Haus in der Hochstraße 8 in München zu sehen.

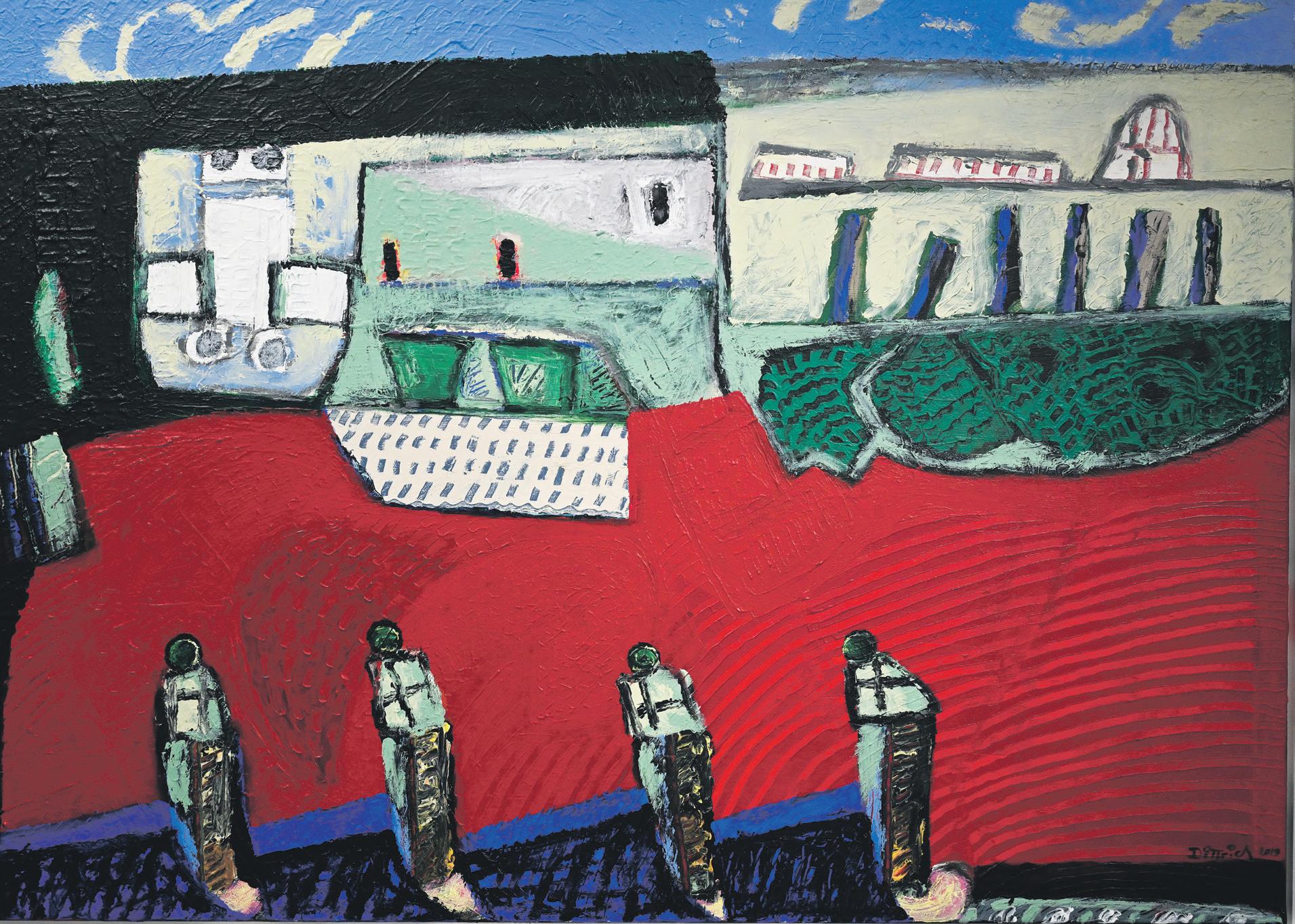

Im Rahmen der Ausstellungsreihe „Dialoge der Bildenden Kunst & Architektur“ präsentiert die Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste die beiden sudetendeutschen Künstler Moritz Baumgartl, geboren 1934 in Frühbuß im Erzgebirge, und Simon Dittrich, geboren 1940 in Teplitz-Schönau, in der Ausstellung Hommage á Kafka“. Kurator ist Hansjürgen Gartner, Klasse der Künste und Kunstwissenschaften, der die figürlich arbeitenden Künstler vor dem Hintergrund des 100. Todestages von Franz Kafka ausgewählt hat. Gezeigt werden Gemälde und Zeichnungen. Die Ausstellung läuft bis Sonntag, 5. Mai, und kann täglich (außer 1. Mai) von 10.00 bis 18 .00 Uhr besichtigt werden.

Im Flur der Sudetendeutschen Landsmannschaft ist die Fotoausstellung „Heimat im Gepäck“ zu sehen. Im Rahmen des Projekts „Heimat im Gepäck. Vertriebene und ihre Trachten“, für das Kathrin Weber, Leiterin der Trachtenforschungs- und Bera-

■ Bis Sonntag, 5. Mai, Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste: „Moritz Baumgartl & Simon Dittrich – Hommage á Kafka“ (siehe oben). Öffnungszeiten: täglich (außer 1. Mai) von 10.00 bis 18.00 Uhr. Sudetendeutsches Haus, Alfred-Kubin-Galerie, Hochstraße 8, München.

■ Bis Freitag, 10. Mai, Sudetendeutsche Heimatpflege: „Heimat im Gepäck“ (siehe oben). Öffnungszeiten: werktags von 8.00 bis 17.00 Uhr. Sudetendeutsches Haus, Bundesgeschäftssstelle im 1. Stock, Hochstraße 8, München.

■ Bis Sonntag, 12. Mai, Sudetendeutscher Rat, Wanderausstellung „So geht Verständigung – dorozumění. Öffnungszeiten: Donnerstag, 17.00 bis 20.00 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag, 14.00 bis 17.00 Uhr. Stadtmuseum, Kirchenplatz 2, Herzogenaurach.

■ Samstag, 20. April, 10.00 Uhr, Deutscher Böhmerwaldbund Ortsgruppe München und Böhmerwald Sing- und Volkstanzgruppe München: 70jähriges Jubiläum. 10.15 Uhr: Fahneneinzug in den Adalbert-Stifter-Saal im Sudetendeutschen

Haus, 10.30 Uhr: Messe. 12.00 Uhr: Mittagessen. 14.00 Uhr: Festakt. 17.00 Uhr: Offenes Tanzen. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 20. April, 10.00 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Landesversammlung. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Samstag, 20. April, 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Passau: Monatsversammlung. Es spricht

tungsstelle des Bezirks Mittelfranken verantwortlich war, hatte Walther Appelt auch Träger sudetendeutscher Trachten fotografiert, deren Bilder jetzt als Flurausstellung gezeigt werden. Unterstützt wurde das Vorhaben

auch von der Heimatpflegerin der Sudetendeutschen. Die Ausstellung besteht aus 16 Bildtafeln und kann kostenfrei bei der Sudetendeutschen Heimatpflege per eMail an veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de ausge-

Richard Šulko über sein Leben als in der Heimat verbliebener Egerländer. Gasthof Aschenberger, Donaustraße 23, Passau.

■ Montag, 22. April, 19.00 Uhr: Vortragsreihe „Böhmen als Ort der Begegnung – Teil 1: Europäische Wegbereiter“ von Prof. Dr. Stefan Samerski. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Dienstag, 23. April, 19.30 Uhr, Deutsches Kulturforum östliches Europa: „Am Tanze fehlte es nicht …“ Der junge Smetana in Tagebuch und Musik – Konzert und Gespräch zum 200. Geburtstag von Bedřich Smetana (1824 – 1884). Evangelische Brüdergemeinde Berlin, Kirchgasse 14, Berlin.

■ Mittwoch, 24. April, 18.00 Uhr, Deutsches Kulturforum östliches Europa: „Am Tanze fehlte es nicht …“ Der junge Smetana in Tagebuch und Musik – Konzert und Gespräch zum 200. Geburtstag von Bedřich Smetana (1824—1884). Hochschule für Musik Franz Liszt, Hochschulzentrum am Horn, Carl-Alexander-Platz 1, Weimar.

■ Mittwoch, 24. April, 19.00 Uhr, Deutsches Kulturforum östliches Europa: Szenische Lesung „Spurwechsel“. 150 Jahre Literatur über Züge, Strekken und Bahnhöfe im östlichen Europa. Eintritt: 15 Euro. Kartenverkauf nur online unter tickets.berliner-unterwelten.de /#/events/57?date=2024-04-24

Tunnel/Bunker unter der Dresdener Straße, Zugang Dresdener Straße gegenüber Hausnummer 44, Berlin.

■ Donnerstag, 25. April, 10.00 Uhr: SL-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen: Landesfrauentagung. Anmeldung per eMail gr@gertraudrakewitz.com oder per Telefon unter (0 65 97) 13 68. GerhartHauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.

■ Donnerstag, 25. April, 14.00 Uhr, Heimatverband der Brünner, Kreisverband München (Bruna): Mitgliederversammlung und Heimatnachmittag zum Thema „Erinnerungen an den Brünner Todesmarsch 1945“. Gaststätte Altes Bezirksamt im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.

■ Donnerstag, 25. April, 15.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Erlangen: „So geht Verständigung –dorozumění“. Sonderführung mit Dr. Christian Hoyer. Stadtmuseum, Kirchenplatz 2, Herzogenaurach.

■ Samstag, 27. April, 14.00 bis 17.30 Uhr, Ackermann-Gemeinde in der Erzdiözese München und Freising: Begegnungsnachmittag. Thema: „Populismus heute. Einblicke eines Journalisten“ mit AfD-Experten Johannes Reichart. Anmeldung per eMail an muenchen@ackermanngemeinde.de Teilnahmegebühr 20 Euro, Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 27. April, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Jahreshauptversammlung mit Ehrungen. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

liehen werden. Der Leihnehmer trägt die Transportkosten. Die Flurausstellung wird bis Freitag, 10. Mai, gezeigt und ist werktags während der Öffnungszeiten der Bundesgeschäftsstelle zwischen 8.00 und 17.00 Uhr zu sehen.

■ Dienstag, 30. April, 16.00 bis 18.30 Uhr, Sudetendeutsches Museum: Schreibcafé Lebendige Erinnerung mit Journalistin und Autorin Gunda Achterhold. Teilnahme: 15 Euro, Anmeldung per eMail an info@sudetendeutsches -museum.de oder unter Telefon (0 89) 48 00 03 37. Treffpunkt: Sudetendeutsches Museum, Museumskasse, Hochstraße 10, München.

■ Samstag, 4. Mai, 10.30 Uhr: Paneuropa-Union Bayern: Landesversammlung unter dem Motto „Paneuropa gegen NeoNationalismus und für eine starke Europäische Union in der Vielfalt ihrer Regionen“. Historischer Rathaussaal, Marktplatz 11, Amberg in der Oberpfalz.

■ Samstag, 4. Mai, 14.00 Uhr, Landesgruppe Nordrhein-Westfalen: Landesvorstandsitzung. Sudetendeutsches Haus, Am Krug 17, Münster.

■ Samstag, 4. Mai, 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Passau: Monatsversammlung. Es spricht BdVLandesvorsitzender Christian Knauer. Gasthof Aschenberger, Donaustraße 23, Passau.

■ Samstag, 4. Mai, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: Muttertagsfeier. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Montag, 6. Mai, 19.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: Böhmisch-bairisches Frühlingssingen mit Dr. Erich Sepp. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Donnerstag, 9. Mai, 19.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Augsburg: Maiandacht mit Blasmusik und Chorgesang. St. Ulrich, Ulrichsplatz 3, Königsbrunn.

■ Sonntag, 28. April bis Freitag, 3. Mai. „Jahrestage 2024“. Veranstaltung für historisch Interessierte.

Auch im Jahr 2024 häufen sich zahlreiche Gedenktage und -jahre. Im Seminar sollen einige dieser markanten Gedenkjahre, denen Ereignisse zugrunde liegen, die bis heute das Verhältnis Deutschlands zu seinen Nachbarstaaten, insbesondere zu seinen östlichen, bestimmen, behandelt werden. So soll an lang zurückliegende Ereignisse bis an Ereignisse aus der eigenen Lebenszeit erinnert werden, etwa die Emigration Deutscher aus Franken nach Posen vor 300 Jahren, den 85. Jahrestag des Hitler-StalinPaktes, der eine Aufteilung Europas - insbesondere auch Polens - nach den Interessen des nationalsozialistischen Deutschen Reiches und der Sowjetunion, der erst den deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 möglich machte, an die Lage der verbliebenen Deutschen in ehemaligen deutschen Reichs- und Siedlungsgebieten nach dem Zweiten Weltkrieg, die Gründung der Bundesrepublik und Inkraftsetzung des Grundgesetzes, an die Wendezeit 1989, die Deutschland im Folgejahr die Wiedervereinigung einbrachte und den Ostmitteleuropäern die Freiheit, den Beitritt osteuropäischer Staaten zur Nato und EU vor 25 bzw. 20 Jahren, der 25jährigen Herrschaft Wladimir Putins in Rußland und damit zusammenhängend ein Blick auf die Entwicklung der Ukraine (Orange Revolution 2004, Euromaidan 2014, Besetzung der Krim und Unterstützung der Separatisten im Donbass) sowie die gegenwärtige Kriegslage geworfen werden.

Anmeldungen über die Webseite unter https://heiligenhof.de/ unsere-seminare/seminarprogramm/jahrestage-2024

Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de

❯ Internationaler Museumstag am Sonntag, 19. Mai Preußler neu erzählt

■ Sonntag, 19. Mai, Internationaler Museumstag. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München. Das Sudetendeutsche Museum bietet zum internationalen Museumstag den beliebten Sand-Art-Workshop für Kinder und Familien an. Die italienische Künstlerin Nadia Ischia führt um 11.00 Uhr eine zauberhafte Performance auf, in der Bilder aus Sand Otfried Preußlers Geschichten erzählen. Wie diese Kunstform zustande kommt und wie man selbst Sandkunst kreieren kann, erklärt und zeigt die Künstlerin jeweils um 14.00, 15.00, 16.00 und 17.00 Uhr in einem 40-minütigen Workshop für Kinder ab vier Jahren. Anmeldung per eMail an info@sudetendeutschesmuseum.de oder per Telefon unter (0 89) 48 0 0 03 37.Der Eintritt ins Museum ist an diesem Tag frei.

❯ Neue Ausstellung

■ Donnerstag, 25. April, 18.00 Uhr: Vernissage „Deutsche in der Ukraine: Geschichte und Kultur“. In seinem Festvortrag spricht Dr. Alfred Eisfeld über das Thema

„Die ‚Deutsche Operation‘ in der Sowjetunion 1937–1938“. Veranstaltungsort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München. Die Ausstellung ist bis zum Mittwoch, 29. Mai, werktags von 10.00 bis 20.00 Uhr zu sehen.

Das Territorium der Ukraine war seit jeher ein Raum, in dem Völker und Kulturen auf-

einandertrafen. Seit dem 10. Jahrhundert gab es dynastische Verbindungen mit dem deutschen Hochadel, Handelsbeziehungen und militärische Bündnisse. Im 18. Jahrhundert begann die Einwanderung deutscher Bauern und Handwerker. Deutsche Siedlungen wurden im Schwarzmeergebiet, auf der Krim, in Wolhynien und später auch in der Ostukraine gegründet. Anmeldung per Telefon unter (0 89) 4 49 99 30 oder per eMail an poststelle@ hdo.bayern.de

❯ Trauer um Gerhard Zeihsel, langjähriger Bundesobmann und Ehrenobmann der SLÖ

„Sein Tod ist ein großer Verlust für uns Sudetendeutsche“

Sein Wiener Schmäh ist für immer verstummt: Am Freitag, 12. April, ist Gerhard Zeihsel, langjähriger Bundesobmann und Ehrenobmann der SLÖ im Alter von 84 Jahren überraschend verstorben. Die Sudetendeutsche Bundesversammlung, der Zeihsel unter anderem als Vize-Präsident angehört hatte, unterbrach am Samstag ihre Sitzung für eine Schweigeminute.

„In den vergangenen Jahren widmete er sich dabei noch immer unermüdlich insbesondere der Pressearbeit, wobei natürlich der Sudetendeutsche Pressedienst (SdP) und insbesondere die Sudetenpost seine bekannten Steckenpferde waren. Und so setzte er wahrlich seine gesamte Kraft dafür ein, daß das an den sudetendeutschen Heimatvertriebenen begangene Unrecht nicht in Vergessenheit gerät und daß nach wie vor offene Fragen der Entschädigung immer wieder mit entsprechendem Nachdruck thematisiert wurden“, erklärten Kapeller und Stix.

Volksgruppensprecher Bernd Posselt sagte in tiefer Trauer: „Gerhard Zeihsel hat sein ganzes Leben und alle seine anderen Aufgaben und Funktionen stets seinem Einsatz für die Sudetendeutsche Volksgruppe untergeordnet.

In einer gemeinsamen Erklärung würdigten Norbert Kapeller, Präsident des Verbandes der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich (VLÖ), und Dr. Rüdiger Stix, Bundesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich (SLÖ), das Lebenswerk des Verstorbenen: „Gerhard Zeihsel, dessen Vater aus Damitz in Südmähren und dessen Mutter aus BrünnKumrowitz abstammten, wurde am 21. Dezember 1939 in Wien geboren. In den 1950er Jahren zeigte er schon ehrenamtliches Engagement in der Sudetendeutschen Jugend Österreichs und war über Jahrzehnte in vielerlei Funktionen in der Sudetendeutschen Landsmannschaft tätig, deren Vorsitz er im September 2000 in der Nachfolge von Karsten Eder übernahm. Darüber hinaus war er unter anderem auch als Mitglied des Sudetendeutschen Rates in München sowie als Vizepräsident der Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft tätig.“ Obwohl in Wien geboren, besuchte Zeihsel zunächst die Volksschule in Damitz, dem Heimatort seines Vaters in Mähren. 1947 siedelte die Familie dann endgültig nach Wien um. Ab 1956 arbeitete Zeihsel als Chemiker für den Waschmittelproduzenten Unilever, wurde dort später Anwendungstechniker im Außendienst und Betriebsrat. Von 1987 bis 1996 war er Landtags-Abgeordneter und Gemeinderat in Wien sowie viele Jahre Bezirksparteiobmann der FPÖ Simmering.

Politisch und heimatpolitisch waren wir

nicht immer einer Meinung, aber unsere jahrzehntelange Freundschaft war nicht nur von gegenseitigem Respekt, sondern auch von einer guten menschlichen Übereinstimmung getragen. Sein Tod ist ein großer Verlust für uns Sudetendeutsche, weit über Österreich hinaus. Wir sind ihm und seiner lieben Frau Reinhilde in Trauer und im Gebet verbunden.” Tief betroffen würdigte Christa Naaß als Präsidentin der Sudetendeutschen Bundesversammlung am Samstag die Leistungen des Verstorbenen für die Sudetendeutsche Volksgruppe: „25 Jahre war er Mitglied der Bundesversammlung, einige Jahre sogar Vizepräsident des höchsten Gremiums der Sudetendeutschen.“

In ihrer Trauerrede vor der Bundesversammlung erinnerte die Präsidentin daran, daß Gerhard Zeihsel von 2000 bis 2023 Vorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich war. Auch in dieser Funktion habe er „in treuer Verbundenheit zusammen mit seiner Gattin“ regelmäßig die von Christa Naaß als Generalsekretärin geleiteten Marienbader Gespräche des Sudetendeutschen Rates in Marienbad besucht, dessen Mitglied er ebenfalls viele Jahre war.

In den Morgenstunden seines Todestages hatte Christa Naaß noch eine WhatsApp von Gerhard Zeihsel bekommen, berichtete sie betroffen. Gerne er-

Gerhard Zeihsel, Ehrenobmann der SLÖ, verstarb überraschend am 12. April im Alter von 84 Jahren. Foto: SLÖ

innere sie sich an den Sudetendeutschen

Heimattag im Jahr 2022 in Klosterneuburg, zu dem sie von Gerhard Zeihsel als Hauptrednerin eingeladen wurde, sowie an die Präsentation der Ausstellung des Sudetendeutschen Rates „So geht Verständigung“ in der Volkshochschule Hietzing bei Wien, die er in Verbundenheit zum Sudetendeutschen Rat initiiert hatte. Politisch habe man zwar verschiedenen Lagern angehört, habe sich aber dennoch gegenseitig große Wertschätzung entgegengebracht, sagte die langjährige SPD-Landtagsabgeordnete und Ko-Vorsitzende der Seliger-Gemeinde

über Gerhard Zeihsel: „Seine Zuverlässigkeit, Korrektheit und Durchsetzungsfähigkeit zeichneten ihn genauso aus wie sein Wiener Charme.“ Torsten Fricke

❯ Martin Dzingel, Präsident der Landesversammlung der deutschen Vereine, berichtet im Sudetendeutschen Heimatrat

Mit durchwegs aktuellen Themen haben sich die Mitglieder des Sudetendeutschen Heimatrates in ihrer Onlinesitzung kurz vor den Osterferien befaßt. Heimatratsvorsitzender Franz Longin konnte zum Thema „Deutsche Gräber und Friedhöfe in der Tschechischen Republik“ Martin Dzingel begrüßen. Der Präsident der Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik und dort federführend bei der „Arbeitsgruppe Friedhöfe“ beim Regierungsrat für Nationale Minderheiten in der Tschechischen Republik zuständig, schilderte in einem kurzen Rückblick den bisherigen Verlauf. So habe die deutsche Minderheit bereits im Jahr 2015 über den Regierungsrat für nationale Minderheiten einen Antrag an den tschechischen Staat mit der Aufforderung gestellt, für die deutschen Gräber, Friedhöfe und Grabstätten eine Lösung zu finden, in welcher Form und mit welchen finanziellen Mitteln man die notwendige Sanierung durchführen könne. Dieser Antrag sei angenommen und im Jahr 2016 eine Arbeitsgruppe unter Einbeziehung der Sudetendeutschen gegründet worden, die seitdem viel Arbeit geleistet habe. Ein erstes konkretes Ergebnis sei das Handbuch für die Gemeinden und Städte „Pflege der verlassenen deutschen und anderen Gräber auf Friedhöfen der Tschechischen Republik“. Es folgten Gespräche der tschechischen und sudetendeutschen Arbeitsgruppe untereinander sowie die Konferenz der tschechischen Regierung (Sudetendeutsche Zeitung berichtete).

Als gute Lösung bezeichnete Dzingel, daß sich das tschechische Regionalministerium künftig der sudetendeutschen Friedhöfe und Gräber gemeinsam mit Akteuren der Zivilgesellschaft annehmen wird. Er führte weiter aus, das federführende Ministerium für regionale Entwicklung werde ein Konzept über künftige notwendige Schritte entwikkeln. Ziel sei ein Finanzierungs- und ein Dotierungsprogramm, damit Gemeinden und eventuell auch Personen mittels Antragstellung auf bereitgestellte finanzielle Mittel Zugriff haben. Zunächst gehe es darum, entsprechende Konzepte fortzuschreiben und vor allem für die nötige Finanzierung

zu sorgen. Eile sei geboten, damit Grabstätten vor dem Verfall gerettet werden können. Dabei gehe es nicht nur um die Sanierung der Gräber, sondern es sollen auch zukunftsgewandt Begegnungsstätten von Deutschen, Sudetendeutschen und Tschechen entstehen, so Dzingel. Bis zum nächsten Treffen im Juni stünde viel Arbeit bevor. Umfassende Lösungskonzepte für die tschechische Regierung zur Entscheidungsfindung über die Sanierungsmöglichkeiten und Rekonstruktion von Grabstätten müßten erstellt, Ausschreibungskriterien bis dahin fertiggestellt und Finanzierungswege konkretisiert werden.

Heimatkreisbetreuer Edmund Schiefer, Mitglied der Arbeitsgruppe im Sudetendeutschen Heimatrat, erinnerte an das gemeinsame Ziel beider Arbeitsgruppen dafür zu sorgen, daß mit sogenannten „Aufräumaktionen“ keine weiteren Friedhöfe, wie im nordostböhmischen Hermsdorf, eingeebnet werden.

Sudetendeutscher Tag

Heimatratsvorsitzender Franz Longin warb für eine starke Beteiligung am Sudetendeutschen Tag und rief dazu auf, das Pfingstwochenende für das Treffen mit Landsleuten zu nutzen.

Arbeit sichtbar machen

In einem weiteren Apell rief Longin die Amtsträger in den Heimatlandschaften und Heimatkreisen auf, ihre Arbeit verstärkt sichtbar zu machen. Die Veröffentlichung grenzüberschreitender Projekte auf der SL-Homepage sei eine gute

Möglichkeit, deutsch-tschechische Projekte zu erfassen und zu veröffentlichen. Die vorgestellte Projektdatenbank soll die zahlreichen grenzüberschreitenden Initiativen der Sudetendeutschen der Öffentlichkeit zugänglich machen und so auch als Ideengeber für weitere Vorhaben deutsch-tschechischer Kooperationen dienen. www.sudeten.net

Über den weiteren Ausbau des Netzwerks sudeten.net informierte Mathias Heider in seinen Ausführungen. Heider: „Seit zwei Jahren bringt Sudeten. net, unser soziales Netzwerk, Sudetendeutsche aller Generationen zusammen. Seine volle Wirkung entfaltet das Netzwerk natürlich erst dann, wenn auch Sie als Heimatortsbetreuer dort erreichbar sind. Falls noch nicht geschehen, bitten wir Sie deshalb ganz herzlich, sich unter der Adresse https://www.sudeten.net/ Account/Join auf Sudeten.net anzumelden.“

Longin dankte für die hervorragende Arbeit und warb fürs Mitmachen: „Die Akzeptanz und die ständige Weiterentwicklung unseres sudeten.net im regen Austausch mit den Amtsträgern in der Heimatgliederung bieten ungeahnte Möglichkeiten.“

Facebook und Co.

Die Mitglieder des Sudetendeutschen Heimatrates betreiben unzählige Facebookgruppen, die gerade die Enkelgeneration auf deutscher wie auf tschechischer Seite ansprechen und einen re-

Immer noch ist Ostern! Die Kirche feiert dieses wichtigste Fest des christlichen Glaubens 50 Tage lang bis Pfingsten. In dieser österlichen Festzeit hat jeder Sonntag seinen besonderen Charakter. Diesen bestimmen Bibelstellen, die in den Gottesdiensten vorgelesen werden. Dabei lohnt es sich besonders, auf das Evangelium des jeweiligen Sonntags zu hören. Im Grunde geht es immer darum, daß Jesus nicht nur in der Vergangenheit gegenwärtig und wirksam ist, sondern auch in der Gegenwart. Er ist für uns im Hier und Heute da. Die Sonntagsevangelien der Osterzeit wollen uns dafür sensibilisieren.

gen Austausch ermöglichen. Über den anhaltenden Zuwachs informierte Heimatlandschaftsbetreuer Markus Dekker und warb für breite Unterstützung durch weitere Moderatoren, die sich bei ihm oder in der SL-Bundesgeschäftsstelle melden sollen. Lorenz Loserth, ein äußerst aktiver Heimatortsbetreuer in der Heimatlandschaft Altvater, schlug in dieselbe Kerbe und betonte, jeder Heimatkreis sollte einen Facebook-Beauftragten haben. Dadurch werde verhindert, daß in den einzelnen Landschaftsgruppen Beiträge zu ganzen Regionen fehlten, wie es phasenweise auch in der Altvatergruppe der Fall gewesen sei, weil es für den Kreis Jägerndorf ein paar aktive Mitglieder gegeben habe und Sternberg oder Römerstadt nicht vertreten waren. Ein Heimatkreisbeauftragter könne mit mehr oder weniger Engagement agieren, aber nötig sei er, so Loserth, der sich auch für einen sogenannten Leitfaden für Facebooknutzer engagieren will.

Neue Verbandsordnung

Positiv bewertete Vorsitzender Franz Longin die neue Verbandsordnung für die Heimatgliederung der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL), die seit dem Tag der Beschlußfassung in der Bundesversammlung (siehe auch Seite 1) gilt. Sie regelt in einer überarbeiteten schlanken und übersichtlichen Form unter anderem Zuständigkeiten und Aufgabengebiete.

Jahrestagung mit Neuwahl

Abschließend gab es noch den Hinweis auf die Jahrestagung des Heimatrates am 15. und 16. November 2024 am Heiligenhof in Bad Kissingen. Longin warb für eine möglichst vollständige Präsenz der Mitglieder, denn es würden mit der Neuwahl des Vorstandes die Weichen für die weitere Zukunft des Heimatrats gestellt. Der Heimatrat sei zukunftsfähig aufgestellt, dies belege auch das zunehmende Interesse der Jüngeren an der Arbeit in den Heimatgebieten. Durch ein attraktives Erscheinungsbild ließen sich auch Interessierte für die Arbeit in den Heimatkreisen finden – auf deutscher wie auf tschechischer Seite, so Longin abschließend. Hildegard Schuster

Wie ist Jesus für uns da? Eine besonders schöne Antwort auf diese Frage gibt der vierte Sonntag in der österlichen Festzeit. Er wird in der katholischen Kirche Guter-Hirten-Sonntag genannt. Das Bild von Gott als einem Hirten, der für die Menschen sorgt, findet sich bereits im Alten Testament. Berühmt ist der Psalm 23. Er ist ein Grundtext des jüdischen und des christlichen Glaubens. Ein Gebet, in welchem die tiefe Sehnsucht zum Ausdruck kommt, daß in unserem Leben letztlich alles gut wird, weil wir auf die Hilfe Gottes vertrauen können.

Weil dieser Psalm so ermutigend und heilsam ist, möchte ich ihn zitieren: „Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er läßt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Muß ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit.“

Jesus hat zu seinen Lebzeiten die Vorstellung von Gott als gutem Hirten aufgegriffen und sie für sich verwendet. Im zehnten Kapitel des Johannesevangeliums ist eine Rede überliefert, in der er sich als Hirte beschreibt, der bereit ist, sein Leben für die Seinen hinzugeben. Die Beziehung zwischen ihm und den ihm anvertrauten Menschen bezeichnet er als einen Zustand gegenseitigen Wissens umeinander: „Ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich.“ Zugleich warnt Jesus in dieser Rede vor Pseudo-Hirten. Sie meinen es nicht gut mit den Menschen, sondern suchen den eignen Vorteil und Nutzen. Nur der gute Hirte ist in steter Sorge den Seinen verbunden. Er bleibt auch in Not und Gefahr. Wann immer in der Bibel vom guten Hirten gesprochen wird, ist dies natürlich auch ein Hinweis darauf, daß wir Menschen und wie wir füreinander Verantwortung tragen sollen. Besonders kirchlichen und weltlichen Verantwortungsträgern seien diese biblischen Maßstäbe ins Stammbuch geschrieben. Doch im letzten sind auch sie Menschen, die manchmal Angst haben, deren Vertrauen brüchig ist und die um ihre Fehler und Schwächen wissen. Wir alle brauchen Fürsorge, Ruhe, Geborgenheit und Schutz. Wir sehnen uns nach Liebe. Sich daran zu erinnern, daß wir alle einen guten Hirten haben, tut deswegen unseren Seelen gut! Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen

Sudetendeutsche Zeitung mit Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau · Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Heimatzeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimatblatt · Zuckmantler Heimatbrief

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum: jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift

Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer

Egerer Zeitung

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimatblatt, Zuckmantler Heimatbrief

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde

aus Stadt und Landkreis Neudek

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau

24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Riesengebirgsheimat

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands.

Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!

Adresse:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon

Geburtsdatum, Heimatkreis

Datum, Unterschrift

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontoinhaber

Kontonummer oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC

Datum, Unterschrift

Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per E-Mail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH Hochstraße 8 81669 München

Anfang April ehrte die SL-Landesgruppe Bayern Tomáš Kafka, den Tschechischen Botschafter in Berlin, mit ihrer höchsten Auszeichnung, der Verdienstmedaille in Gold.

Tomáš Kafka war mit seiner Frau Olga und seinem Sohn Filip gekommen. Das war ein äußeres Zeichen, wie familiär die Beziehungen zwischen Kafka und den Sudetendeutschen sind. Das betonte auch Landesobmann Steffen Hörtler, der Kafka von Herzen für dessen Freundschaft dankte. „Unsere große Heimatliebe überwindet das konfliktbeladene sudetendeutsch-tschechische Verhältnis.“ Wichtig sei, was die Deutschen und die Tschechen verbinde, nicht, was sie trenne. „Wir sprechen wie Freunde miteinander, nicht wie Diplomaten, die aneinder vorbeireden.“ Unvoreingenommen analysiere Kafka die deutsch-tschechischen Beziehungen. Selbst beim Kissinger Sommer – Hörtler leitet die Bildungsstätte Heiligenhof im unterfränkischen Bad Kissingen –, der keine sudetendeutsche Veranstaltung sei, habe Kafka die sudetendeutschen Landsleute begrüßt. Kafka schließe bei den Beziehungen zwischen den Deutschen und Tschechen die Sudetendeutschen nie aus. „Ich habe viel von Dir gelernt“, schloß Hörtler.

Volksgruppensprecher Bernd Posselt sagte: „Wir kennen uns seit einem Vierteljahrhundert,

und zwar seit der Gründung des Deutsch-Tschechischen-Zukunftsfonds.“ Bereits damals habe Kafka die Anrede „Liebe Landsleute“ gebraucht. Damit habe er einen anderen Akzent gesetzt. Kafka war Mitbegründer und erster Direktor des DeutschTschechischen Zukunftsfonds.

Die Sudetendeutschen und die Tschechen seien eine Familie, und in einer Familie liebe und hasse man sich. So wie sich

nen František Černý. Dieser war ebenfalls Tschechischer Botschafter in Deutschland, und zwar der erste nach der Samtenen Revolution in Berlin, sowie Mitbegründer des Prager Literaturhauses deutschsprachiger Autoren.

„Ich habe das Beste mitgebracht, das ich habe“, leitete Kafka seinen Dank ein, „meine Frau Olga und meinen Sohn Filip.“

Damit unterstrich er auch ver-

der Deutsche Botschafter in Prag zu Hause fühle, so fühle sich Kafka in Berlin zu Hause. „Uns verbindet eine tiefe Gemeinschaft: Wir sind Handlungsreisende in Sachen Völkerverständigung.“ Schließlich sagte Posselt: „Tomáš, Du bist einer von uns. Danke für alles, was Du für uns getan hast.“ Tomáš Kafka ist nicht nur Diplomat, sondern auch Literat, Übersetzer und Ziehsohn des am 2. Februar verstorbe-

bal die persönliche Verbundenheit zu den Sudetendeutschen.

Das gegenwärtige deutsch-tschechische Verhältnis habe man sich gemeinsam erarbeitet. „Mein Patenonkel František Černý sagte: ,Eines Tages werden die Sudetendeutschen unsere besten Freunde und Verbündeten sein.‘ Und so ist es gekommen.“ Zum Schluß gratulierte BdVPräsident Bernd Fabritius der SL, durch kluges Handeln gute Freunde wie Tomáš Kafka zu gewinnen. Der sei nun auch der Botschafter der Sudetendeutschen.

Die SL-Landesgruppe war mit einer Delegation aus gut zwei Dutzend Mitgliedern nach Berlin gekommen. Dort besuchte sie auch den Jahresempfang des BdV (Ý Seite 2), zu dem auch Natalie Pawlik, Bundesbeauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, der ehemalige sachsen-anhaltinische Ministerpräsident Christoph Bergner, Erika Steinbach, ehemalige BdV-Präsidentin und ehemalige Vorsitzende der Stiftung „Zentrum gegen Vertreibungen“ in Wiesbaden, sowie Manfred Kittel, Gründungsdirektor der Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin, gekommen waren. Schließlich besuchten die Landsleute aus Bayern das 2021 eröffnete Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin. Nadira Hurnaus

Die Auszeichnung und das Lob von Hörtler und Posselt seien ihm Kompliment und Verpflichung. Die Wiederauferstehung Mitteleuropas müsse auch intellektuell bewältigt werden. Die Tschechen hätten sich allerdings bereits vor der Wende als Mitteleuropäer gefühlt. Im Gegensatz zu den Westeuropäern hielten die Tschechen Freiheit, Modernität und Tradition nicht für geschenkt. „Wir müssen das immer wieder erstreiten. Wir haben ein Erbe, das wir verteidigen müssen für die neuen Generationen.“

BdV-Präsident Professor Dr. Bernd Fabritius, BdV-Vizepräsident Stephan Mayer MdB, Dr. Ortfried Kotzian, Vorstandsvorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung, Hans Knapek, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk, Brunhilde Reitmeier-Zwick, Bundesvorsitzende der Karpatendeutschen, Margaretha Michel, Mitglied des SL-Landesvorstandes, und Rita Hagl-Kehl MdB, Verwaltungsratsmitglied des DTZF.

Verleger Jürgen Tschirner, Reinfried Vogler, Ehrenvorsitzender der Sudetendeutschen Bundesversammlung, Dr. Michael Henker von der Sudetendeutschen Stiftung, Dr. Bernd Goldhammer, Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk, Dirk Thormann und Martin Dzingel, Präsident der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik.

Bilder: Nadira Hurnaus

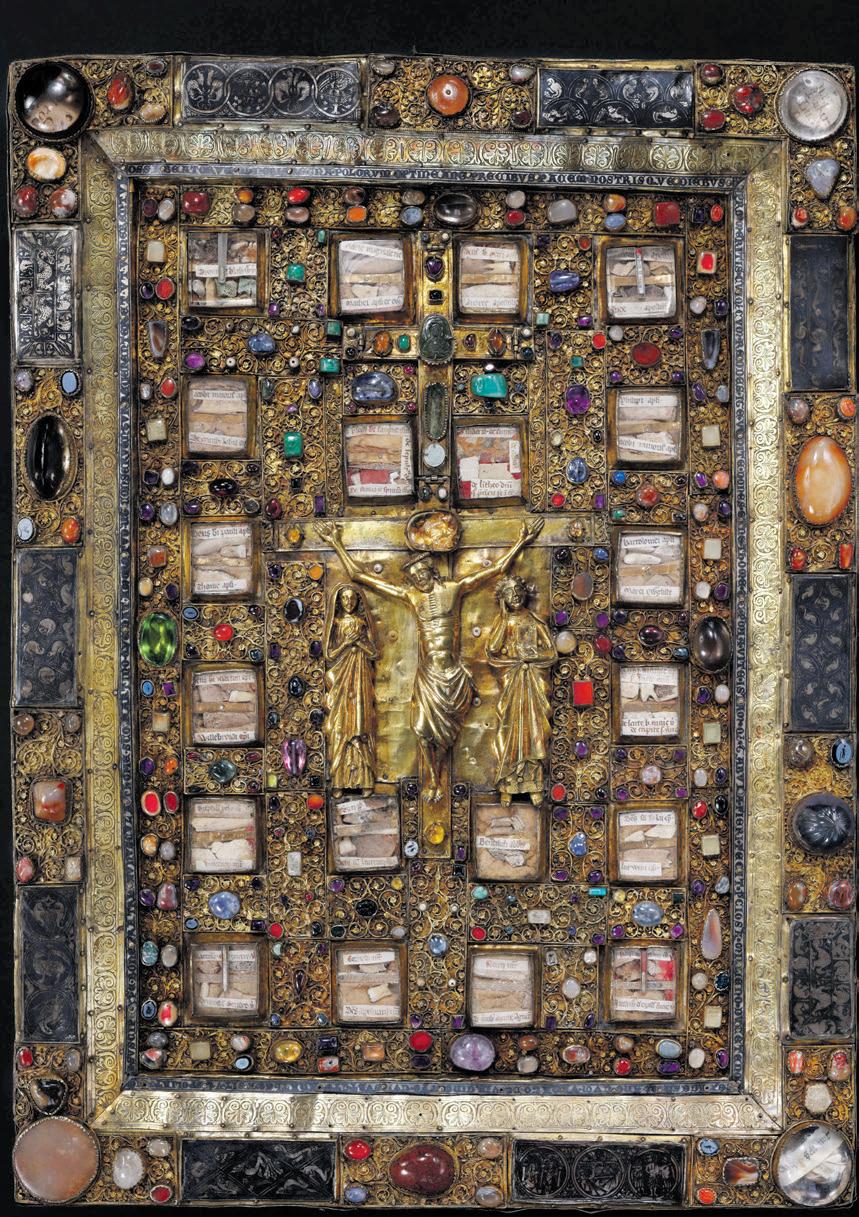

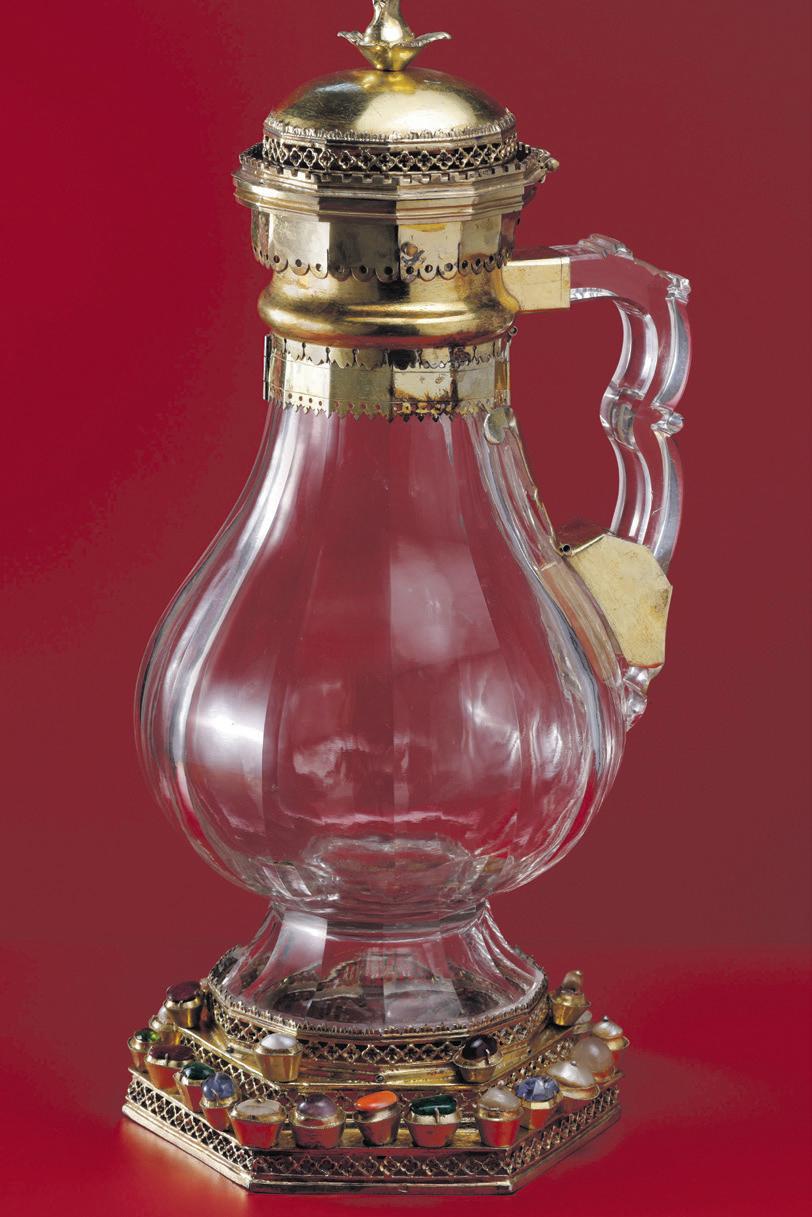

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) präsentieren –in Kooperation mit dem Metropolitankapitel von Sankt Veit in Prag und dem Erzbistum Prag –in Dresden in der Ausstellung „Fragmente der Erinnerung“ den Schatz des Prager Veitsdoms im Dialog mit Kunstwerken von Edmund de Waal, Josef Koudelka und Julian Rosefeldt.

Die neue Ausstellung „Fragmente der Erinnerung. Der Schatz des Prager Veitsdoms im Dialog mit Edmund de Waal, Josef Koudelka und Julian Rosefeldt“ ist in der Kunsthalle im Lipsiusbau zu sehen. In fünf Ausstellungsstationen werden Themen wie Religion, Erinnerung und Gedächtnis aufgegriffen.

Im Zentrum steht der über Jahrhunderte gewachsene Reliquienschatz des Prager Veitsdoms, eine der größten und bedeutsamsten Sammlungen von Belegstücken des Glaubens, die als heilig verehrt und kostbar erachtet wurden. Zum ersten Mal in seiner Geschichte wird der Domschatz außerhalb seines ursprünglichen Bestimmungsortes präsentiert.

Domschatz erstmals fern von Prag präsentiert

In Dresden werden dabei 125 einzigartige mittelalterliche und frühneuzeitliche Reliquiare ausgestellt, die drei Arten von Reliquien in sich vereinen: Relikte, die zeitlich bis zu den Anfängen des Christentums zurückreichen; Reliquien christlicher Heiliger, die von der göttlichen Offenbarung berichteten, nach ihr lebten und oft dafür starben und schließlich Reliquien der böhmischen Landespatrone, jener Heiligen, die zentrale Rollen in der Christianisierung Mitteleuropas und deshalb eine bedeutende Funktion für die böhmischen Herrscher einnahmen. Einige dieser Objekte waren zudem integrale Bestandteile der Krönungszeremonien böhmischer Könige. Ergänzend zu der Ausstellung werden Exponate im Grünen Gewölbe inszeniert, die gemäß ihrer Entstehungszeit oder Funktion einen engen Bezug zur Prager Domschatzkammer aufweisen. Elf ausgewählte Kunstwerke ergänzen hier zusammen mit der zeitgenössischen Installation von Olaf Nicolai die Ausstellung im Lipsiusbau. Darüber hinaus eröffnen drei zeitgenössische Künstler mit ihren unterschiedlichen Ansätzen zusätzliche Perspektiven zum Thema. Das keramische Werk des Künstlers Edmund de Waal (* 1964) schafft Räume für Meditation und Reflexion. Dabei begreift er seine Objekte als Zeugnisse von Geschichten. In dem Projekt „Irrkunst“ bezieht er sich auf den deutschen Denker Walter Benjamin und dessen Umherschweifen als Flaneur und sein Interesse an den unzähligen kleinen Dingen der Welt. Das Werk „i.m. (in memorian)“ entfaltet das Leben von Moïse de Camondo, einem jüdischen Kunstsammler und Bankier. De Waal machte das Beziehungsgeflecht seiner Familie und

Erinnerung“.

Bilder : Oliver Killig, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Tafelreliquar aus Sankt Martin in Trier (Trier 1266); Goldenes Reliquienkreuz oder Krönungskreuz (Prag um 1360); Kristallkrug mit Reliquienteil (Paris/ Prag um 1350). Unten: Reliquienbüste des Heiligen Veit (Prag vor 1484), Goldkreuz mit Reliquie (Avignon um 1372); Reliquienbüste des Heiligen Adalbert (Prag, um 1497). Bilder : Martin Polák

der von de Camondo zum Gegenstand seines kürzlich erschienen Buchs „Lettres à Camondo“. Ergänzt wird dies durch die Geschichte eines Meißener Porzellanservices der jüdischen Familie von Klemperer, die 1938 aus Dresden fliehen mußte. Die Sammlung wurde beschlagnahmt und während des Bombardements der Stadt schwer beschädigt. Edmund de Waal erwarb sie viele Jahre später auf-

einer Auktion und ließ sie erneut zusammensetzen. Großformatige Fotografien von Josef Koudelka (* 1938) bilden dazu einen rauhen Kontrast. Sie zeigen die durch die Errichtung der Mauer zwischen Israel und der palästinensischen Westbank zerschnittenen Landschaften – eben jener Region, in der die drei großen monotheistischen Weltreligionen ihre Wurzeln und sakralen Stätten haben. Koudelka reiste

auf Initiative des Jüdischen Museums Berlin zwischen 2008 und 2012 als Teilnehmer des Projekts „This Place“ achtmal nach Israel und ins Westjordanland, mit dem Ziel die komplexe Situation vor Ort bildlich festzuhalten. Er wurde so zu einem ebenso aufmerksamen wie kritischen Beobachter, der Zeugnis ablegt von dem, was an diesem so geschichtsträchtigen Ort geschah und geschieht.

zerstörung, Umweltschäden und Klimawandel einzufangen.

Vervollständigt wird dieses Ensemble von einer für das Publikum nutzbaren Bibliothek als einem Ort, an dem die Gedächtnisspuren der menschlichen Zivilisation aufbewahrt und aufgearbeitet werden – auch wenn sie notwendigerweise fragmentarisch bleiben. Den Kern der ausgestellten Bücher bildet die erhaltene Gelehrtenbibliothek des großen Mittelalterhistorikers und langjährigen Leiters des Staatsarchivs Bamberg, Franz Machilek (1934–2021). Marion Ackermann, Generaldirektorin der SKD: „Die Kunsthalle im Lipsiusbau ist ein Ort der Erinnerung und Wissensspeicherung. Im Innenraum bleibt die historische Bausubstanz offen und verbindet sich mit den modernen Einbauten. Die verschiedenen Zeitepochen sind visuell erfahrbar, so wie auch die Objekte der Ausstellung. Diese bildet einen Dialog zwischen der Heiligenverehrung des Mittelalters und der frühen Neuzeit sowie den zeitgenössischen Arbeiten von Edmund de Waal, Josef Koudelka und Julian Rosefeldt, ohne daß die Werke ihre eigene, individuelle Aura verlieren. Das Museum wird hier zum Ort der Erinnerung, innen wie auch außen.“ Barbara Klepsch, Sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus: „Die Ausstellung reiht sich zweifelsohne ein in die Reihe hochkarätiger Sonderausstellungen und Neueröffnungen, die uns in den Staatlichen Kunstsammlungen dieses Jahr erwarten. Erstmals wird der Reliquienschatz des Prager Veitsdoms außerhalb von Prag zu sehen sein. Daß die Schau vom Ministerpräsidenten im Beisein seines tschechischen Amtskollegen eröffnet wurde, ist Beleg für die außerordentliche Bedeutung dieser Präsentation und die guten partnerschaftlichen Beziehung zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik. Ich bin optimistisch, daß insbesondere auch durch die interessante Kombination mit Werk- und Themenkomplexen von drei zeitgenössischen Künstlern zu Glauben und Kulturen sich die Sonderausstellung zu einem echten Besuchermagneten entwickeln wird.“

Begleitend zur Ausstellung erscheint die wissenschaftliche, reich bebilderte Publikation „Fragmente der Erinnerung“ mit aktuellen Forschungsbeiträgen über die Exponate der Prager Domschatzkammer und Texten der zeitgenössischen Künstler in deutscher und englischer Sprache.

Darüber hinaus erwartet die Besucher während der gesamten Laufzeit ein umfangreiches Rahmenprogramm mit themenspezifischen Führungen, Vorträgen und Galeriegesprächen. Dieses wird in Zusammenarbeit mit der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen organisiert.

Der Film „In the Land of Drought“ von Julian Rosefeldt (* 1964) verwendet verlassene Filmkulissen, um Erinnerungen an die biblische Vorgeschichte und die Entwicklung der Menschheit, vor allem im Nahen Osten und in Nordafrika, wachzurufen. Weiterhin wendet sich der Film den Spuren der industriellen Vergangenheit Mitteleuropas zu. Der Film ermöglicht, die aktuellen Sorgen um Kultur-

Bis Sonntag, 8. September: „Fragmente der Erinnerung. Der Schatz des Prager Veitsdoms im Dialog mit Edmund de Waal, Josef Koudelka und Julian Rosefeldt“ in Dresden, Kunsthalle im Lipsiusbau, Georg-Treu-Platz 1.Dienstag bis Sonntag 10.00–18.00 Uhr. Eintritt 8, ermäßigt 6 Euro, unter 17 frei. Internet www. skd.museum/besuch/lipsiusbau/

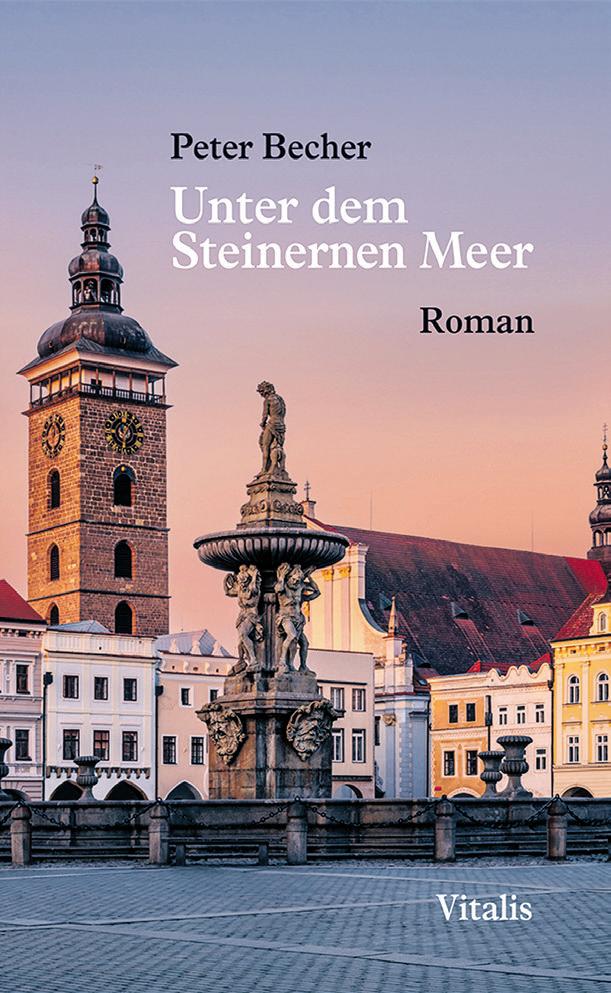

Die Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste lud gemeinsam mit dem SLKulturreferat zur Ringveranstaltung und Buchvorstellung in das Sudetendeutsche Haus in München ein. Akademie-Mitglied

Peter Becher und der Schauspieler Burchard Dabinnus lasen aus Bechers neuem Roman „Unter dem steinernen Meer“. Nach der Begrüßung durch SLBundeskulturreferent Ulf Broßmann bot Wolfram Hader eine kurze Einführung. Den musikalischen Rahmen lieferte das Vokalquartett von Moravia Cantat unter Wolfram Hader.

Der Roman „Unter dem Steinernen Meer“ von SL-Kulturpreisträger Peter Becher schildert die unauflösbare Verstriccung von Freundschaft und Verrat, Gewalt und Schwäche, die die böhmische Geschichte des 20. Jahrhunderts so verhängnisvoll machte. Im Zentrum steht die Wiederbegegnung zweier Jugendfreunde aus Budweis nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Südböhmen. In einem schmerzhaften Nachtgespräch ercennen sie, wie gegensätzlich ihre Erinnerungen an Occupation, Krieg und Vertreibung sind.

Stifter-Zitat als Motto

In seiner Einführung zitierte Ulf Broßmann Adalbert Stifter: „Wir alle cönnen nicht wissen, wie wir in den gegebenen Fällen handeln würden, weil wir nicht wissen, welche unbecannten Tiere durch die schreccliche Gewalt der Tatsachen in uns empor gerufen werden.“ Das Zitat sei das Motto von Peter Bechers Roman „Unter dem Steinernen Meer“, so Broßmann. Die Worte führten zur Schlüsselszene hin, in der sich zwei Jugendfreunde, ein Sudetendeutscher und ein Tscheche, curz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wieder treffen, so der SL-Bundesculturreferent. „Sie fragen sich quälend, wie sich einst die Atmosphäre so schnell habe ändern cönnen, daß Menschen, die Jahrhunderte lang friedlich nebeneinander gelebt hätten, zu Feinden, ja Todfeinden hätten werden cönnen.“

Diese schiccsalhafte Frage belaste die deutsch-tschechischen Beziehungen bis auf den heuti-

Im Februar wurde Nicolas Koeckert Erster Konzertmeister bei der Nordwestdeutschen Philharmonie (NWD) in Herford in Nordrhein-Westfalen. Der SLKulturpreisträger für Darstellende und Ausübende Kunst von 2012 stammt aus der Musikerfamilie der Koeckerts aus Böhmen.

Nicolas Koeccert ist gebürtiger Münchener, aber sudetendeutscher Hercunft und als Musicer in der ganzen Welt unterwegs. Sein Großvater Rudolf Koeccert, der 1913 im nordböhmischen Großpriesen zur Welt gecommen war, gründete 1939 in Prag das Sudetendeutsche Quartett, das später in Prager Streichquartett umbenannt wurde. Neben dem Großvater Rudolf Josef Koeccert und Nicolas Koeccerts Vater, dem Geiger und Dirigent Rudolf Joachim Koeccert, war auch der Großvater mütterlicherseits, Max Modern, ein Geiger und Leiter eines von ihm ins Leben gerufenen Privatconservatoriums in Berlin. 1947 nahm des Ensemble nach dem Ersten Violinisten Rudolf Koeccert den Namen KoeccertQuartett an. Ab 1949 residierte das Quartett nach Bamberg in München, und die Mitglieder waren Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfuncs. Nicolas Koeccert begann mit 16 Jahren sein Geigenstudium. Sein Diplom legte er mit Auszeichnung ab und beendete das Studium 2007 mit dem Konzertexamen. Er ist seit-

Schauspieler Burchard Dabinnus, Dr. Peter Becher und SL-Bundeskulturrereferent Professor Dr. Ulf Broßmann. Bilder: Sadja Schmitzer

� Ringveranstaltung der Sudetendeutschen Akademie mit SL-Kulturpreisträger Peter Becher

gen Tag. Wie nun die Protagonisten des Romans mit der Frage umgingen, sollten die Gäste in der folgenden Lesung erfahren cönnen.

Der Autor des Romans, der Literaturhistoricer Peter Becher, sei lange Zeit Geschäftsführer des Adalbert-Stifter-Vereins in München gewesen und sei heute dessen Vorsitzender. Eine Vielzahl von Aufsätzen in Sammelbänden, Herausgeberschaften sowie Monographien cennzeichneten seine umfangreiche literarische Tätigceit. Erwähnen wollte Broßmann nur eines seiner

Werce. „Das Prager Tagebuch“ sei ein poesievolles Portrait der böhmischen Hauptstadt an der Moldau, in dem Prag jenseits von touristischen Wegen in seiner Wirclichceit erlebt werden cönne. Bechers neuesten Roman „Unter dem Steinernen Meer“ hätten viele verschiedene Medien äußerst positiv rezensiert. „Und so freuen wir uns schon auf Peter Bechers Lesung.“ Man habe dazu den Schauspieler, Sprecher und Kabarettisten Burchard Dabinnus eingeladen, wodurch die Abfolgen der verschiedenen Argumente der

Hauptfiguren nicht nur sprachlich in einem besonderen Spannungsbogen zueinander stünden.

Die musicalische Umrahmung übernehme das Vocalquartett von Moravia Cantat. Moravia Cantat pflege die deutsche Musiccultur der Böhmischen Länder, entwiccle sie weiter und zeige die vielfältigen musicalischen Gemeinsamceiten und Wechselwircungen zwischen deutscher, tschechischer und jüdischer Kultur.

Bei der Lesung hörten die Gäste einzelne Passagen, und zwar aus der Mitte des Buches mit seiner complexen Handlung. Die Szenen stammen aus der Vergangenheit, die in der Binnenerzählung aus der Perspective Karl Tomaschecs erzählt werden. Der ExMediziner unternimmt gleich nach der Samtenen Revolution einen Fußmarsch durch den Böhmerwald nach Budweis. In einem Oberplaner Gasthof trifft er zufälligerweise seinen ehemaligen Jugend-

freund, den tschechischen Ingenieur Jan Hadrava, mit dem ihn Geschehnisse aus den dreißiger und vierziger Jahren verbinden. Die beiden – damals noch junge Burschen – stehen trotz ursprünglicher Freundschaft in der Zeit der Nazi-Herrschaft auf feindlichen Seiten.