Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

❯ Ministerin Ulrike Scharf

„Diese Herzlichkeit, diese Begeisterung, dieses Miteinander sind ansteckend. Es ist deshalb eine große Freude für mich, am Sudetendeutschen Tag teilzunehmen“, sagt Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf. Im Sudetendeutschen Gespräch erklärt die Staatsministerin außerdem, warum es wichtig ist, weiter an die Vertreibung zu erinnern, und welche politischen Themen sie im Vorfeld der Europawahl umtreiben. Seite 3 ❯ 74. Sudetendeutscher Tag von Freitag, 17. bis P ngstsonntag, 19. Mai in Augsburg

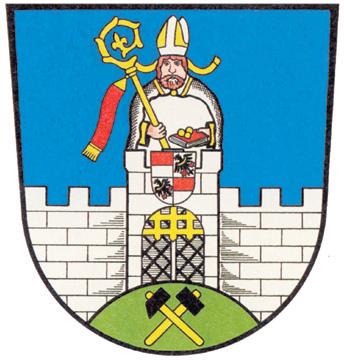

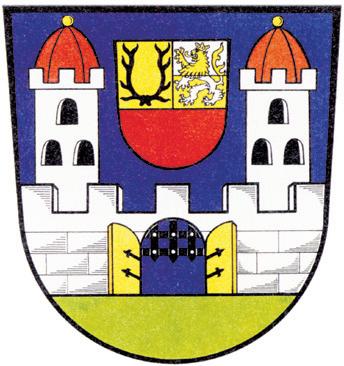

Jede Region innerhalb der historischen Länder Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien ist geprägt von einer reichen Kultur, unverwechselbaren Traditionen und Bräuchen, die von Sudetendeutschen bis heute liebevoll gepflegt, in den Formen der Zeit fortentwickelt und an kommende Generationen weitergegeben werden.

D74. SUDETENDEUTSCHER TAG 17. BIS 19.MAI 2024 IN AUGSBURG Sudetendeutsche und Tschechen –miteinander für Europa

iese Vielfalt der sudetendeutschen Heimat zwischen Böhmerwald und Altvater kommt am Sudetendeutschen Tag besonders deutlich durch die rund hundert Informations-

stände zum Ausdruck, an denen sich verschiedene Organisationen und Städte mit ihren tschechischen Partnern präsentieren. Am Pfingstsamstag und Pfingstsonntag haben die Besucher zwischen 8.00 und 18.00 Uhr auf der Messe Augsburg in den Hallen 6 und 7 sowie im Foyer Gelegenheit, die einzigartigen Angebote zu entdecken, von der Ahnenforschung über die Lokalgeschichte bis hin zu handwerklichen Präsentationen. Das große Programm zum 74. Sudetendeutschen Tag lesen Sie in dieser Ausgabe auf den Seiten 6 bis 9.

Die Informationsstände sind jedes Jahr auf dem Sudetendeutschen

einer der Besuchermagneten.

„Einer der glücklichsten Tage in der europäischen Geschichte“

Montag, der 3. Mai 2004 war einer der glücklichsten Tage in der europäischen Geschichte und einer der schönsten in meinem Leben. Wir standen auf dem Vorhof des Europäischen Parlamentes in Straßburg, unweit des Friedensnobelpreisträgers und ehemaligen polnischen Staatspräsidenten Lech Wałęsa.

Die von ihm gegründete und auch von der Paneuropa-Union jahrelang unterstützte Freiheitsbewegung „Solidarność“ hatte maßgeblich dazu beigetragen, die kommunistische Gewaltherrschaft im ehemaligen Ostblock sowie dann im zerfallenden Zwangsstaat Jugoslawien zu Fall zu bringen – gemeinsam mit den mutigen Bürgerrechtlern und Volksmassen in den jahrzehntelang unterdrückten Ländern, mit Papst Johannes Paul II und mit Ronald Reagan. Auch wir hatten mit dem Paneuropa-Picknick vom 19. August 1989 an der österreichisch-ungarischen Grenze – das diesen Sommer 35 Jahre her ist – unseren Anteil daran.

15 Jahre später trat die EUMitgliedschaft der drei baltischen Staaten, Polens, der Tschechischen und der Slowakischen Republik, Ungarns und Sloweniens in Kraft, hinzu kamen Zypern und Malta, die zwar niemals ein kommunistisches Regime erleiden mußten, aber dennoch ein schweres Schicksal.

Bei der Straßburger Feier 2004 waren alle, die dabei sein durften, zutiefst ergriffen. Die Parlamentspräsidenten der neuen Mitgliedstaaten übergaben ihre jeweilige Nationalflagge dem Freiheitshelden Wałęsa. Er reichte sie an die in Straßburg stationierte erste echte europäische Militäreinheit, das multinationale Eurokorps, weiter, welches sie dann auf Masten hißte, die in der ehemaligen Danziger Lenin-

Werft, in der Wałęsa als junger Elektriker den Aufstand gegen die Sowjetherrschaft begonnen hatte, gefertigt worden waren. Auch die Europafahne wehte, und die Europahymne erklang.

Tschechischer Vertreter bei der Zeremonie war übrigens der Senatspräsident und frühere Bürgerrechtler Petr Pithart, der gemeinsam mit zwei anderen Regime-Gegnern in der kommunistischen Zeit unter dem Pseudonym „František Jedermann“ eindrucksvoll und verbotenerweise den Verfall der Kulturlandschaft in den sudetendeutschen Vertreibungsgebieten beschrieben hatte.

Pithart und mir – wir sind bis heute gute Freunde – war durchaus bewußt, daß der dringend erforderliche und uns alle begeisternde Prozeß der EUOsterweiterung durchaus auch eine gewisse Doppelbödigkeit besaß. Etliche von uns hatten bei der Abstimmung über den tschechischen Beitritt ein kritisches Votum abgegeben – auch ich, obwohl ich viele Jahre lang darauf hingearbeitet hatte, daß das Land meiner Vorfahren Teil der Gemeinschaft freier Völker werden sollte. Wir wollten aber darauf hinweisen, daß noch einiges geschehen mußte, um einen echten Dialog zwischen Tschechen und Sudetendeutschen herbeizuführen.

Heute ist er Gott sei Dank in vollem Gange, und auch die EUErweiterung insgesamt, die später noch um Rumänien, Bulgarien und Kroatien ergänzt wurde, ist ein einzigartiger Erfolg. Man stelle sich vor, die Putin‘sche Gewaltherrschaft würde bis an den Böhmerwald reichen! Tschechen, Sudetendeutsche und unser Schirmland Bayern bilden heute das Herz des freien Europa, das in seiner Einheit und Freiheit wieder gefährlich bedroht ist.

Premierminister Petr Fiala auf der Konferenz „20 Jahre Tschechische Republik in der EU: Eine Vision für ein erweitertes Europa“ in Prag, an der auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Rede hielt. Foto: Vlada ČZ

❯ Tschechiens Premierminister Petr Fiala zu 20 Jahren EU-Mitgliedschaft

„Wir sind ein viel reicheres Land“

Mit der Konferenz „20 Jahre Tschechische Republik in der EU: Eine Vision für ein erweitertes Europa“ hat das politische Prag das Jubiläum gewürdigt. Unter den Festrednern war neben Staatspräsident Petr Pavel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Sudetendeutsche Zeitung berichtete) auch Tschechiens Premierminister Petr Fiala, der nicht nur Bilanz zog, sondern auch seine Zukunftsvision skizzierte.

Jahrestage seien in der Regel ein Anlaß zur Rückbesinnung. Dies habe auch in diesem Fall durchaus seine Berechtigung, denn die EU habe die Tschechische Republik erheblich verändert, sagte Fiala und stellte fest: „Die EU-Mitgliedschaft hat dazu beigetragen, daß wir heute ein

viel reicheres Land sind. Die Mitgliedschaft gibt uns auch Sicherheitsgarantien und verankert uns fest im Westen, wo wir historisch gesehen immer hingehört haben.“ Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine mache unter anderem deutlich, daß die Energiesicherheit von entscheidender Bedeutung sei, so Fiala: „Die europäischen Länder reagieren darauf mit der Entwicklung erneuerbarer Energiequellen, aber auch mit Investitionen in die Kernenergie und in die Entwicklung der Kerntechnik. Dies ist eine Priorität für die Tschechische Republik. Und wir wollen auch unsere Bemühungen verstärken, wirtschaftlich erschwingliche kleine Kernreaktoren zu entwickeln.“

Ein weiteres Element der europäischen Sicherheit sei die Un-

abhängigkeit in kritischen Sektoren, wie bei Arzneimitteln, und bei strategischen Rohstoffen und Technologien, wie Mikrochips. Fiala: „Eine weitere Sicherheitsdimension, die wir nicht unterschätzen dürfen, ist das Problem der illegalen Migration, das seit zehn Jahren ganz Europa unter Druck setzt. Dieses Problem wird nicht von alleine verschwinden, und es ist gut, daß die Mitgliedstaaten nach einer vernünftigen Lösung suchen.“ Der Migrationspakt sei ein „erster wichtiger Schritt“, sagte der Regierungschef und stellte klar: „Wir sind jedoch erst auf halbem Wege, und das wird nicht ausreichen. Eine gemeinsame europäische Lösung für die illegale Migration ist notwendig, aber sie muß mutiger sein und tiefer gehen.“ Torsten Fricke

Unterwegs in der Tschechischen Republik stand SL-Büroleiter Peter Barton neulich am Bahnsteig des Bahnhofs von Teschen (Český Těšín), der am östlichsten gelegenen Stadt Tschechiens. In den letzten zehn Jahren sank der Anteil der ethnischen Polen in dieser Stadt zwar von 16 auf weniger als 14 Prozent, dank des intensiven Engagements der Vertreter der polnischen Minderheit gelang es dennoch, am Teschener Bahnhof eine Tafel mit polnischen Ortsnamen anzu-

bringen. Dagegen regte sich in der Vergangenheit bei der Bevölkerung einiger Gemeinden anfangs Widerstand, so wurden etwa manche der polnischen Ortstafeln beschädigt. Der Streit hatte sich nach einiger Zeit glücklicherweise gelegt, zumindest fand Barton im Internet keine weiteren Nachrichten mit diesem Inhalt. Die durch die Grenze zu Polen getrennte Stadt Teschen ist inzwischen zum Zentrum der polnischen Minderheit in der ČR geworden, deren sinkender Anteil in der Bevölkerungszahl konnte jedoch nicht gestoppt werden.

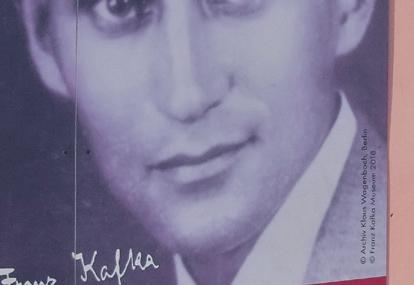

❯ Botschafter Tomáš Kafka im Gespräch mit Prof. Dr. Bernhard Schlink über das deutsch-tschechische Verhältnis

„Die

In der Bayerischen Landesvertretung in Berlin haben die deutschen Freunde der Olga-HavelStiftung einen Dialog zwischen dem tschechischen Botschafter in Deutschland, Tomáš Kafka, und dem Schriftsteller und Universitätsprofessor Dr. Bernhard Schlink veranstaltet.

Rund 100 Interessierte fanden sich am 16. April zu diesem Gespräch zwischen dem Erfolgsautor Schlink und seinem Übersetzer in die tschechische Sprache, Tomáš Kafka, ein. Beide verbindet gemeinsame literarische Arbeit auch an einem noch nicht publizierten Theaterstück über Mitteleuropa.

Kafka umschrieb das Thema des Abends mit „Die Zeitenwende und unsere Zeitenwenden“. Es war also ein Abend über die Zeitläufe und ihre Interpretation durch die beiden Diskutanten sowie über das deutsch-tschechische Verhältnis.

Kafka erinnerte an die erste Zeitenwende, die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland, die Schlink schon in den 1980er Jahren, aber auch im „Vorleser“ (1995) zum Ausgangspunkt von fiktionalen Geschichten machte, die die Fragen des Umgangs mit den Verbrechen der Nazizeit in Generationenkonflikten aufgriffen.

„Die Zeitenwende von 1989 habe ich nicht nur damals als Befreiung erlebt, sondern ich sehe sie immer noch so. Und die deutsche Einigung ist eines der großen schönen Ereignisse meines Lebens“, beschrieb Schlink die nächste wichtige Zeitenwende seines Lebens. „Und jetzt noch, wenn ich mit dem Fahrrad durch das Brandenburger Tor fahren kann. Immer wieder denke ich, toll, daß das möglich geworden ist. Ich habe immer an die Wiedervereinigung geglaubt. Und 1989/90 war für mich die Erfüllung dieser Hoffnung, dieses Traumes, den ich immer hatte. Und das war unter den vielen kommenden Zeitenwenden in meinem Leben seit 1989 die unbestreitbar beglückendste, befreiendste und schönste.“

Dann kam Kafka auf den Er-

PRAGER SPITZEN

Arbeitslosenquote nur bei 2,9 Prozent

Mit 2,9 Prozent haben Tschechien und Polen die niedrigste Arbeitslosenraten innerhalb der EU, hat die EU-Statistikbehörde Eurostat für März errechnet. Europaweit betrug die Arbeitslosenrate durchschnittlich 6,0 Prozent. Die höchsten Werte hatten Spanien mit 11,7 Prozent und Griechenland mit 10,7 Prozent.

Gewerkschaften gehen auf die Straße

Die tschechischen Gewerkschaften wollen am 21. Mai gegen die von der Regierung geplanten Änderungen im Arbeitsrecht und gegen die Rentenreform demonstrieren. Zu dem Protest hat der größte hiesige Dachverband, die Böhmisch-Mährische Konföderation der Gewerkschaftsverbände (ČMKOS) mit 270 000 Mitgliedern, aufgerufen. Unter anderem wenden sich die Arbeitnehmervertreter damit gegen die Möglichkeit von Entlassungen ohne Angabe von Gründen und gegen die geplante Anhebung des Renteneintrittsalters.

Überraschung beim Prag-Marathon

Zwei Außenseiter haben am Sonntag den Marathon in Prag dominiert. Bei den Männern siegte Lemi Berhanu Hayle aus Äthiopien, der nach 2:08:41 Stunden ins Ziel kam. Bei den Frauen gewann die Äthiopierin

betonte der Senatsvorsitzende Miloš Vystrčil (ODS) in seiner Rede zum 79. Jahrestag des Aufstandes. „Unser Volk und unsere Soldaten zeigten damals, daß sie das Münchner Abkommen und die Kapitulation zu keinem Moment akzeptiert hatten“, so Vystrčil weiter. Auch die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Markéta Pekarová Adamová (Top 09), betonte das Heldentum der damaligen Aufständischen. Zudem schlug die Politikerin in ihrer Ansprache die Brücke zum heutigen tschechischen Engagement für die Ukraine im Kampf gegen die russische Aggression: „79 Jahre nach dem Prager Aufstand beweisen wir Tschechen der freien Welt mit unserer Initiative zum Kauf von Munition, daß wir Führung ergreifen und andere mit eigenen positiven Beispielen inspirieren können.“

Daniel Raiskin wird Chefdirigent

folgsroman von Schlink zu sprechen. „Der Vorleser“ 1995 schlug auch in Tschechien enorm ein. Kafka hatte den Roman selbst gelesen, schrieb einen Essay in einer tschechischen Wochenzeitung. Und innerhalb einer Woche meldete sich ein Herausgeber, der den Roman unbedingt veröffentlichen wollte. So kam Kafka unter enormen Druck, das Buch schnell zu übersetzen. Und in dem Interesse zeigte sich auch in Tschechien die Konstellation des Romans als eine sehr attraktive. Man urteilte, die ganze Wahrnehmung des 20. Jahrhunderts lasse sich auch anders deuten. Das Private ist mindestens genauso wichtig wie das gesamtpolitische. Davor hatten sich vor 1989 sehr viele Menschen auch in Tschechien gefürchtet. Man

mußte damals Partei ergreifen, schwarz oder weiß. Doch die grauen Geschichten seien doch das interessante.

Dann streifte das Gespräch die folgenden Zeitenwenden. Besonders intensiv widmete sich Schlink den Terroranschlägen vom 11. September 2001, die Amerika, wo Schlink einen Teil des Jahres auch lebt, im Mark getroffen haben. Dies habe, so Schlink, bis heute auch starke Auswirkungen auf Europa, denn das Interesse an Europa sei in Amerika auf dem Rückzug.

Den 22. Februar 2022 charakterisierte Kafka als ein Ergebnis, daß der russische Präsident Wladimir Putin in der Kompromißkultur des Westens eine Schwäche sah. Putin habe sich dadurch ermutig gefühlt, die Welt nach

Vor rund hundert Gästen diskutierten Tschechiens Botschafter Tomáš Kafka und Prof. Dr. Bernhard Schlink über die Zeitenwenden und das deutsch-tschechische Verhältnis. Fotos: Ulrich Miksch

seinem Gusto zu gestalten, analysierte Kafka und sagte: „Das ist nun aber nicht nur ein politischer Konflikt, sondern eine politische Katastrophe. Und was das Schlimmste ist: Diese Katastrophe multipliziert sich.“

Auf die Frage aus dem Publikum, warum die tschechische Regierung nicht schon 2014 interveniert habe, als Rußland völkerrechtswidrig die Krim annektierte, antwortete Kafka, man sei damals zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen: „Ein Jahr nach der Präsidentenwahl, die zugunsten Miloš Zeman ausging, waren wir zu defensiv aufgestellt. Das hat sich grundlegend geändert.“

Die Veranstaltung, die immer mit einem Spendenaufruf für die Projekte der Olga-Havel-Stiftung in Tschechien verbunden ist, unterstützte diesmal das Projekt „Feriencamps für junge Roma“, wo begabte Roma, die die Ober- und Hochschulen besuchen, vielfältig unterstützt werden. Ulrich Miksch

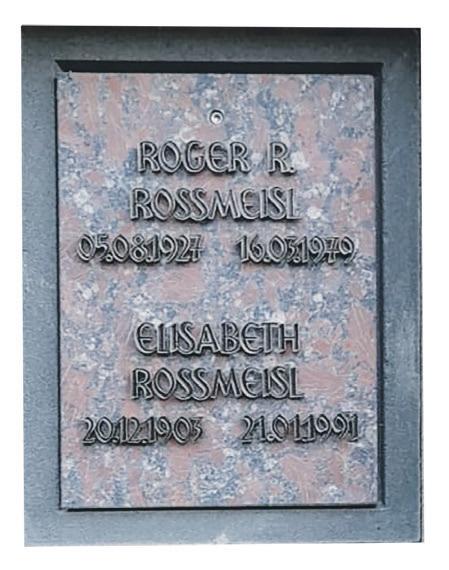

❯ SLÖ-Ehrenobmann und VLÖ-Vizepräsident ist am 12. April im Alter von 84 Jahren verstorben Abschied von Gerhard Zeihsel

Die Landsleute verneigen sich vor Gerhard Zeihsel: Der am 12. April verstorbene SLÖ-Ehrenobmann und VLÖ-Vizepräsident ist am vergangenen Freitag auf dem Wiener Zentralfriedhof zu Grabe getragen worden.

Nach der Eröffnung der Trauerfeier in der großen Halle des Wiener Zentralfriedhofs durch hinführende Worte von Prälat Karl Rühringer, ehemaliger Domdekan zu Sankt Ste-

phan, und Fürbitten für den Verstorbenen durch den VLÖ-Vorstand würdigten unter anderem VLÖ-Präsident Norbert Kapeller, SLÖ-Bundesobmann Dr. Rüdiger Stix, Bayerns SL-Landesobmann Steffen Hörtler und Dr. Reinfried Vogler, Ehrenpräsident der SL-Bundesversammlung, in persönlichen Worten das große Engagement des Verstorbenen und sprachen Witwe Reinhilde sowie der ganzen Familie ihr Beileid aus.

Bedatu Hirpa Badane in 2:23:41 Stunden das Rennen über 42,195 Kilometer. Insgesamt hatten sich über 8000 Läufer aus knapp einhundert Ländern zum Start gemeldet. Das Rennen war für die Profis die letzte Möglichkeit, sich noch für die Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren.

Erinnerung an den Prager Aufstand

In Tschechien ist am Sonntag an den Beginn des Prager Aufstandes gegen die deutsche Besatzung am 5. Mai 1945 erinnert worden. Die Kämpfe auf den Prager Barrikaden im Mai 1945 seien ein grundlegendes Ereignis der tschechischen Geschichte,

Die Janáček-Philharmonie in Ostrau erhält zur Saison 2026/27 einen neuen Chefdirigenten. Den Posten übernimmt der aus Rußland stammende Daniel Raiskin, der derzeit musikalischer Leiter des Symphonieorchesters im kanadischen Winnipeg ist. Er ersetzt den scheidenden Chefdirigenten Wassili Sinaiski. Raiskin stammt aus St. Petersburg und ist vor 23 Jahren aus Rußland ausgewandert. Er halte die Invasion in die Ukraine für barbarisch, hatte der 54jährige schon vor einiger Zeit gesagt. Daniel Raiskin hat unter anderem in Freiburg studiert und leitete von 2005 bis 2016 als Chefdirigent die Rheinische Philharmonie Koblenz. Mittelalterliche Gräber entdeckt

Archäologen haben im Garten der Jan-Hus-Kirche in Ungarisch Brod mittelalterliche Gräber entdeckt. Laut den Experten vom Slowakischen Museum befand sich im Mittelalter und in der frühen Neuzeit rund um die Kirche ein weitläufiger Friedhof. Während der jetzigen Untersuchungen habe man bisher nur die jüngsten Gräber geöffnet, sagte Tomáš Chrástek, der die Abteilung Archäologie des Museums leitet.

ISSN 0491-4546

Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.

Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de; Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de. Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag. © 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München. Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

Zum dritten Mal nach 2022 und 2023 wird Ulrike Scharf als Schirmherrschaftsministerin am Sudetendeutschen Tag teilnehmen. Im Sudetendeutschen Gespräch erklärt die Staatsministerin, warum ihr dieser Termin an Pfingsten so wichtig ist, wie der Freistaat Bayern die Vertriebenen auch in Zukunft unterstützt und welche Themen sie derzeit umtreiben.

Frau Ministerin, beginnen wir mit der Bundespolitik. Die Bundesregierung hat das „Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa“ in „Bundesinstitut für Kultur und Geschichte im östlichen Europa“ umbenannt. Welche Folgen befürchten Sie durch die Streichung des Begriffs „der Deutschen“?

Ulrike Scharf: Die Bundesregierung hat mal wieder für große Irritation gesorgt. Wenn man diese wesentliche Begrifflichkeit aus dem Namen streicht, ist zu befürchten, daß mittelfristig auch die finanziellen Mittel für diese wichtige und völkerverbindende Kulturarbeit gekürzt werden. Das werden wir als Freistaat Bayern nicht hinnehmen. Wir haben deshalb eine Bundesratsinitiative gestartet. Und ich bin überzeugt, daß die anderen Bundesländer unsere Einschätzung teilen.

Seit Ende des Zweiten Weltkrieges und der Vertreibung von weit über zehn Millionen Deutschen aus Ost- und Mitteleuropa sind fast acht Jahrzehnte vergangen. Was entgegnen Sie Stimmen in Berlin, den Paragraphen 96 des Bundesvertriebenengesetzes, in dem die Vertriebenenpolitik und Kulturförderung fest verankert sind, zu ändern oder gar abzuschaffen?

Scharf: Der Paragraph 96 ist weitaus mehr als eine gesetzliche Pflichtaufgabe. Er ist zum einen eine moralische Verpflichtung gegenüber allen Opfern von Flucht und Vertreibung und deren Nachkommen. Unsere Gesellschaft hat den Vertriebenen viel zu verdanken. Es waren Vertriebene, die maßgeblich am Wiederaufbau des vom Krieg zerstörten Deutschland beigetragen haben. Diesen Respekt gegenüber den Vertriebenen zeigt die Staatsregierung seit Jahrzehnten, was bereits 1954 unser damaliger Ministerpräsident Hans Ehard mit der Übernahme der Schirmherrschaft über die Sudetendeutschen deutlich gemacht hat. Die Sudetendeutschen sind der Vierte Stamm Bayerns. Diese enge Partnerschaft mündet seitdem in vielen langfristig angelegten Projekten, wie dem Sudetendeutschen Museum in München als einem Leuchtturmprojekt bayerischer Kulturpolitik. Ich bin deshalb auch sehr froh, daß wir diese enge Verbindung in unserem aktuellen Koalitionsvertrag in Bayern fortschreiben. Zum anderem ist diese Kulturarbeit eine Chance, Brücken für ein friedliches, geeintes Europa zu bauen und zu erhalten – insbesondere über die Sudetendeutschen zwischen Bayern und Tschechien. Das bayerischtschechische Verhältnis ist voller Leben! Das kommt nicht von ungefähr, sondern ist das Ergebnis intensiver Kontaktpflege und des Willens auf beiden Seiten zur Verständigung. Ich war kurz nach meinem Amtsantritt gemeinsam mit Bernd Posselt in Tschechien und habe selbst erlebt, wieviele Türen er mit den Sudetendeutschen geöffnet hat. Sie waren auch die erste Ministerin, die an den Marienbader Gesprächen des Sudetendeutschen Rates teilgenommen hat. Scharf: Das war eine bewußte Entscheidung. Unser Ziel ist es, dieses friedliche Miteinander, die gute Nachbarschaft, durch persönliche Kontakte und den politischen Austausch auf den unterschiedlichsten Ebenen immer wieder zu unterstreichen und zu fördern.

� Interview mit Ulrike Scharf, Schirmherrschaftsministerin der Sudetendeutschen Volksgruppe

� Zur Person: Ulrike Scharf

� Geboren am 16. Dezember 1967 in Erding, ein Sohn

� Ausbildung zur Bankkauffrau und Studium der Betriebswirtschaftslehre zur Diplom-Kauffrau (FH)

� 1992 bis 2014: selbstständig im familieneigenen, mittelständischen Unternehmen

� Seit 2002: Mitglied im Erdinger Kreistag

� 2006 bis 2008: Mitglied des Bayerischen Landtags

� Seit 2011: Mitglied im CSU-Parteivorstand

� Seit 2013: Mitglied des Bayerischen Landtags

� 2014 bis 2018: Staatsministerin für Umwelt und Verbraucherschutz

� Seit 2019: Landesvorsitzende der Frauen-Union Bayern

� Seit 23. Februar 2022: Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales

� Seit 8. November 2023: weitere stellvertretende Ministerpräsidentin

Vor wenigen Tagen, beim Staatsbesuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Prag, hat der tschechische Präsident Petr Pavel erneut appelliert, Deutschland und Tschechien sollten gemeinsam die Grenzregionen stärken.

Scharf: Der bayerisch-tschechische Grenzraum liegt im Herzen Europas. Und für Bayern ist Tschechien ein sehr wichtiger Partner. Die Staatsregierung hat deshalb mehrere Projekte gestartet. Das Miteinander in der Region ist ganz entscheidend für den Erfolg und die Verständigung. Ich möchte hier auch den Nationalpark Bayerischer Wald und Šumava auf tschechischer Seitehervorheben. Wie wichtig ist es, die Sprachkompetenz zu verbessern?

Scharf: Wir waren alarmiert, als es in Tschechien Überlegungen gab, den Deutschunterricht an den Schulen zu streichen. Gott sei Dank konnte dies verhindert werden. Überall, wo es Sprachbarrieren gibt, gibt es auch Verständigungsprobleme. Sprache verbindet uns. Wir müssen deshalb die Sprachkompetenz auf beiden Seiten fördern. Als Schirmherrschaftsministerin sind Sie an Pfingsten zum dritten Mal Ehrengast auf dem Sudetendeutschen Tag. Mit welcher Erwartung fahren Sie nach Augsburg? Scharf: Diese Herzlichkeit, diese Begeisterung, dieses Miteinander sind ansteckend. Es ist deshalb eine große Freude für mich, am Sudetendeutschen Tag teilzunehmen – auch wegen der wunderschönen Trachten, aber vor allem wegen der vielen persönlichen Begegnungen. Mit der Verleihung der Kulturpreise am Freitagabend, dem Sudetendeutschen Karls-Preis und dem Heimatabend am Samstag sowie der Festveranstaltung am Sonntag, an der auch unser Ministerpräsident teilnehmen wird, ist

diese Wochenende geprägt von Höhepunkten. Mich bewegt zutiefst, daß auf dem Sudetendeutschen Tag Menschen der Erlebnisgeneration dabei sind, die damals über Nacht ihre Heimat mit allem Hab und Gut verloren und nur ein paar Jahre später in der Charta der Heimatvertriebenen Rache und Haß abgeschworen haben und jetzt mit vielen Tschechen gemeinsam Pfingsten verbringen.

Politik fordert immer den ganzen Menschen. Gerade als Ministerin sind Sie ständig unterwegs und haben kaum Zeit für sich selbst. Was hat Sie bewogen, von der freien Wirtschaft in die Politik zu wechseln?

Scharf: Die Wurzeln liegen wohl in meiner Schulzeit. Ich war Klassen- und Schulsprecherin. Diese Motivation, sich für die Gemeinschaft einzusetzen, ist also bei mir früh angelegt. Die Landespolitik ermöglicht es, aktiv mitzugestalten. Ich möchte das Leben für die Bürgerinnen und Bürger in Bayern besser machen. Das treibt mich an. Sie sind Frauenbeauftragte in der Staatsregierung und Landesvorsitzende der Frauen-Union, der mit rund 22 000 Mitgliedern größten Arbeitsgemeinschaft der CSU. Wie steht es um die Gleichberechtigung in der Politik?

Scharf: Wir sind immer noch zu wenig Frauen in der politischen Verantwortung, obwohl wir die Hälfte der Bevölkerung ausmachen. Das geht von der kommunalen Ebene über die Landespolitik bis in die Bundespolitik. Zur CSU: Wir sind nur dann eine Volkspartei, wenn auch wir Frauen entsprechend mitentscheiden. Als Frauen-Union ist es deshalb unser primäres Ziel, die gleichberechtigte Teilhabe zu fördern.

Woran liegt es, daß es zu wenig Frauen in der Politik gibt? Sind es die Männer, die blockieren? Oder haben viele Frauen eine andere

Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf auf dem Sudetendeutschen Tag 2022 in Hof mit den Wischauern Rosina Reim, Monika Ofner-Reim, Gernot Ofner und Burgl Schmiedt. Foto: Torsten Fricke

Lebensplanung?

Scharf: Hier kommen zwei Dinge zusammen. Zum einen ist die CSU historisch gewachsen eine Männer-Partei. Und es dauert, bis sich alte Sichtweisen auf allen Ebenen ändern. Zum anderen trauen es sich viele Frauen auch oft weniger zu oder haben Zweifel, ob sie Familie und Politik miteinander vereinbaren können. Wir haben deshalb ein Mentoring-Programm gestartet. Ein Jahr lang begleiten und unterstützen wir Neueinsteigerinnen. Ich kann mich noch gut an meine Anfangszeit im Kreistag erinnern. Kein Mensch hat mir damals gezeigt, wie man einen Antrag schreibt.

Apropos Schreiben: Wie stehen Sie zum Gendern?

Scharf: Ich lege großen Wert darauf, daß in einer Rede beide Geschlechter begrüßt werden. Überhaupt nicht ausstehen kann ich es, wenn sich im Landtagsplenum ein Abgeordneter als gewählter Vertreter der Bürgerinnen und Bürger ans Rednerpult stellt und in der Begrüßung nur die „Kollegen“ anspricht. Das stört mich wahnsinnig, weil wir Kolleginnen auch da sind. Im Schriftdeutsch halte ich allerdings das Gendern mit Sternchen, dem große I oder anderen Zeichen für kontraproduktiv, weil der Text damit nicht barrierefrei ist. Gerade für mein Ministerium ist es ein großes Ziel, daß alle Menschen teilhaben und die Texte verstehen können. Wir haben deshalb auch eine Webseite unter dem Namen einfach-finden. bayern.de gestartet, über die alle Inhalte der Staatsregierung in einfacher Sprache sowie in Gebärdensprache abrufbar sind. Politik zu machen bedeutet immer, auch mit Konflikten und Niederlagen umgehen zu müssen. Sie waren ab 2014 eine hochgeschätzte Staatsministerin für Umwelt und Verbraucherschutz, bis Ministerpräsident Markus Söder 2018 als Nachfolger von Horst Seehofer Sie überraschend nicht für sein erstes Kabinett nominiert hat. Wie groß war die Enttäuschung? Scharf: Natürlich war das ein sehr bitterer Moment. Aufgefangen haben mich damals meine Familie und meine Freunde. Als Abgeordnete habe ich aber weiterhin eine große Verantwortung gegenüber meinen Wählerinnen

Scharf: Fluch und Pflicht. Es ist aber eine tolle Möglichkeit der politischen Kommunikation mit Menschen, die man sonst nicht erreicht. Auf der anderen Seite sehen wir gerade im Digitalen eine Verrohung über die Sprache. Wir erleben Haßkommentare, die oft keine Grenzen mehr kennen. Besonders erschreckend ist der zunehmende Antisemitismus. So hat die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern (RIAS), die von Ihrem Ministerium gefördert wird, vor ein paar Tagen im Jahresbericht gemeldet, man habe 2023 in Bayern so viele antisemitische Vorfälle dokumentiert wie noch nie zuvor. Woran liegt das?

und Wählern im Stimmkreis. Ich habe mich deshalb voll auf meine Arbeit als Abgeordnete konzentriert. Selbstverständlich ist es eine große Freude und Ehre seit Februar 2022 als Staatsministerin und seit November 2023 zudem als weitere stellvertretende Ministerpräsidentin erneut Verantwortung in der Bayerischen Staatsregierung übernehmen zu dürfen.

In einem Interview haben Sie einmal gesagt, daß neben einem guten Rückhalt in der Familie vor allem eiserne Disziplin und unglaublicher Fleiß notwendig seien, um erfolgreich zu sein. Wie diszipliniert und fleißig sind Sie?

Scharf: Zur notwendigen Disziplin gehört, Aufgaben zeitnah zu erledigen. Wenn ich einen Koffer voller Akten mit nach Hause bekomme, muß ich mir abends die Zeit nehmen, die Unterlagen durchzusehen. Und ich mag es nicht, in Termine unvorbereitet zu gehen. Auch das bedarf einer gewissen Vorarbeit. Diesen Anspruch habe ich an mich selbst.

Bei allem Verantwortungsbewußtsein hat man auch eine Verantwortung gegenüber sich selbst. Wie halten Sie sich fit?

Scharf: Früher habe ich es geschafft, regelmäßig in der Früh zu joggen. Das geht heute oft nicht mehr. Aber ich versuche, Sport und Bewegung in den Alltag einzubauen sowie mich einigermaßen gesund zu ernähren. Sie haben sogar mehrere Marathons erfolgreich absolviert. Ihre nächsten Ziele?

Scharf: Ich schwimme regelmäßig. Ich würde auch gerne wieder einen Marathon laufen, aber dafür bedarf es einer intensiven Vorbereitung. Und dafür fehlt die Zeit... .. zumal Sie auch in einer neuen Rolle gefordert werden. Sie sind vor neun Monaten Oma geworden.

Scharf: Es ist einfach wunderbar! Jedes Mal, wenn ich meinen Enkel sehe, geht mir das Herz auf. Oma zu sein, ist etwas ganz Besonderes. Diese bedingungslose Liebe, die man einem Enkelkind entgegen bringt, ist einzigartig. Sie sind auch auf Social Media aktiv. Allein auf Facebook haben Sie über 12 000 Follower. Fluch oder Segen?

Scharf: Mit dem 7. Oktober, als die Hamas Israel überfallen hat, sind die Zahlen erschrekkend nach oben gegangen. Der jetzt offen gezeigte Antisemitismus erstreckt sich über alle Schichten und ist sehr viel verbreiteter als wir bisher angenommen haben. Für mich ist der RIAS-Bericht ein klarer Auftrag an die Politik: Wir müssen uns noch stärker in der Prävention engagieren. Mein Ministerium macht dies auf vielfältige und niederschwellige Art und Weise. So veranstalten wir am ersten Juni-Wochenende in Regensburg im Haus der Bayerischen Geschichte unser großes „Fest der Demokratie“. Damit wollen wir vor allem jungen Menschen ansprechen. Neben der Prävention ist aber natürlich auch der Rechtsstaat gefordert. Wir müssen Straftaten auch im Internet konsequent verfolgen. Ein Lackmustest für die Demokratie ist die Europawahl. Wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein, daß rechtsradikale und rechtsextreme Parteien zu den Wahlsiegern gehören werden? Scharf: Wenn man sich die jüngsten Wahlergebnisse in Europa ansieht, macht mir diese Entwicklung große Sorgen. Was mich zutiefst erschüttert: Wir wissen aus Umfragen, daß gerade junge Menschen stark zu den rechtsradikalen oder rechtsextremen Parteien tendieren. Ich hoffe, daß wir diese Menschen erreichen und ihnen klar machen können, was zum Beispiel die AfD für ein Frauenbild vertritt oder daß diese Partei die Europäische Union abschaffen will. Frage an Sie als Arbeits- und Jugendministerin: Die Bild-Zeitung hat unlängst getitelt, in Deutschland sei Fleiß keine Tugend mehr. Im Gegenteil: die Deutschen würden immer fauler. Stimmt das?

Scharf: Wir haben viele Studien zu diesem Thema, und ich erlebe die jungen Menschen tagtäglich, zum Beispiel bei unseren Formaten wie „Jugend im Gespräch mit…“, bei denen wir in direktem Austausch mit den jungen Leuten sind, aber auch bei Freisprechungsfeiern oder bei der Übergabe von Meisterbriefen. Die jungen Menschen sind engagiert und leistungsbereit, aber sie haben eine andere Vorstellung von ihrem Leben, insbesondere was die Verbindung von Arbeit und Privatem anbelangt. Eine entscheidende Stellschraube ist dabei die Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Das Arbeitszeitgesetz muß sich endlich an den Lebensrealitäten der Menschen orientieren. Fakt ist, daß sich die Arbeitskultur auch durch die Digitalisierung grundlegend verändert hat. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist gerade für Sie eine besondere Herausforderung. Ihr Partner lebt in Südtirol. Wie schaffen Sie das?

Scharf: Wir haben keinen festen Rhythmus, da wir beide beruflich stark engagiert sind. Im Sommer nutze ich ein freies Wochenende, um nach Südtirol zu fahren, und er kommt im Winter, wenn er mehr Zeit hat, oft nach Bayern. Wir leben das seit zehn Jahren. Es funktioniert! Torsten Fricke

❯ Sudetendeutsches Institut

Im Bayerischen Hauptstaatsarchiv hat wieder die Vorstellung und Übergabe neuer Findmittel der Bestände des Sudetendeutschen Archivs an den Trägerverein des Archivs, das Sudetendeutsche Institut, stattgefunden. Mit 1860 Archiveinheiten konnte seit der letzten Übergabe im Oktober 2022 erneut eine eindrucksvolle Erschließungsbilanz vorgelegt werden.

Aus den nunmehr für den Forscher gut zugänglichen Beständen ragt sowohl an Umfang als auch an Bedeutung der Sudetendeutsche Wandervogel heraus. Das Schriftgut des Sudetendeutsche Archives umfaßt derzeit insgesamt 2200 laufende Meter und ist das größte Vertriebenenarchiv. Erstmals nahmen an der Übernahme der neue Direktor des Bayerischen Hauptstaatsarchivs, Christoph Bachmann (seit 1. April 2023), und die Leiterin der für die Bestände des Sudetendeutschen Archivs zuständigen Fachabteilung V, Archivdirektorin Elisabeth Weinberger (seit 1. März 2023), teil. Im Gespräch über die getane und noch bevorstehende Arbeit wurde erneut die besondere Bedeutung des Bestandes des Sudetendeutschen Archivs als einziger Bestand des Bayerischen Hauptstaatsarchivs mit einer bundesweit und in weitere Länder reichenden Provenienz betont.

■ Bis Sonntag, 12. Mai, Sudetendeutscher Rat, Wanderausstellung „So geht Verständigung – dorozumění.“ Öffnungszeiten: Donnerstag, 17.00 bis 20.00 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag, 14.00 bis 17.00 Uhr. Stadtmuseum, Kirchenplatz 2, Herzogenaurach.

■ Freitag, 10. bis Sonntag, 12. Mai, Egerland-Jugend: 52. Bundestreffen. Aalen-Fachsenfeld.

■ Samstag, 11. Mai, 14.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Augsburg: Wir feiern die Mütter und Väter. Fischerheim, In der Aue 2, Wehringen.

■ Samstag, 11. Mai, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe Passau: Sudetendeutsche Maiandacht. Nikolakloster, Passau.

■ Samstag, 11. Mai, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Krefeld: Muttertags-Feier. Anmeldung bei Gerda Nilges per Telefon unter (0 21 58) 25 73 oder per eMail an werner.appl@ sudeten-kr.de Niederrheinischer Hof, Hülser Straße 398, Krefeld.

■ Samstag, 11. Mai, 16.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Roth: Maiandacht. Vogelbeerbaum, OttoSchrimpff-Straße, Roth.

■ Samstag, 11. Mai, 17.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Roth: Muttertagsfeier. Schützenhaus, Otto-Schrimpff-Straße 15, Roth.

■ Donnerstag, 16. Mai, 14.30 Uhr: SL-Ortgruppen Fichtelberg, Warmensteinach und Weidenberg. Muttertags-Feier mit Musikbegleitung der Fichtelgebirgs- SL. Gasthof zum Fichtelgebirge, Familie Böhner, Sophienthal 22, Weidenberg.

■ Donnerstag, 16. Mai, 17.00 Uhr, Ackermann-Gemeinde: Nepomukfeier. Asamkirche, Sendlingerstraße 32, München.

■ Freitag, 17. bis Pfingstsonntag, 19. Mai: 74. Sudetendeutscher Tag in Augsburg. Ausführliches Programm siehe Seite 6 bis 9.

■ Sonntag, 19. Mai, Sudetendeutsches Museum: Internationaler Museumstag. 11.00 bis 11.30 Uhr: „Otfried Preußlers Erzählwelten“ – Sand-Art-Show mit der Künstlerin Nadia Ischia im Adalbert-Stifter-Saal. 14.00, 15.00, 16.00 und 17.00 Uhr: „Eine Prise Sand“ – Sand-ArtWorkshop für Kinder und Fami-

Bei der Übergabe neuer Findmittel (von links): Dr. Christoph Bachmann, Christine Kobler, Anna Bu er, Ingrid Sauer, Dr. Elisabeth Weinberger und Dr. Raimund Paleczek. Foto: Bayerisches Hauptstaatsarchiv

Der Vorsitzende des Sudetendeutschen Instituts e. V., Raimund Paleczek, dankte besonders den beiden Sachbearbeiterinnen Ingrid Sauer und Christine Kobler für die geleistete Arbeit sowie Elisabeth Weinberger und Christoph Bachmann für die Wertschätzung und Unterstützung.

Die neu erschlossenen Bestände im Einzelnen mit den jeweiligen Archiveinheiten (AE): Sammlungen Materialsammlung Preußler Verlag (33 AE, sechs Kartons)

Graslitzer Heimatstube, Heimatgeschichtliche Sammlung (24 AE, drei Kartons)

Böhmerwäldler Ahnenkartei (Günther Burkon, kursorisch erschlossen)

Diverse Neuzugänge persönlicher Dokumente, Heimatberichte, Vertreibungsberichte, Heimatblätter

Verbandsschriftgut

Sudetendeutscher Wandervogel (835 AE, 55 Kartons)

Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste e. V. (175 AE, 34 Kartons)

Seliger Gemeinde (80 AE,

lien mit der Künstlerin Nadia Ischia in der Museumspädagogik. Anmeldung per eMail an info@ sudetendeutsches-museum.de oder unter Telefon (0 89) 48 00 03 37. 13.00 bis 17.00 Uhr,:„En plein air!“ Urban Sketching rund um das Sudetendeutsche Museum. 13.00 bis 14.00 Uhr, 14.30 bis 15.30 Uhr und 16.00 bis 17.00 Uhr: Skizzenhefte, Zeichenmaterialien und Tipps rund ums Urban Sketching mit Informations- und Materialstand und Einführung in Zeichentechniken im Adalbert-Stifter-Saal. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München. ■ Sonntag, 19. Mai, SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf: Fahrt zum Sudetendeutschen Tag nach Augsburg. Abfahrt: Weilimdorf-Giebel, Ecke Giebelstraße/Krötenweg 6.00 Uhr. Zustieg: Bahnhof Stuttgart-Feuerbach 6.15 Uhr. Anmeldung bei Waltraud Illner unter Telefon (07 11) 86 32 58 oder per eMail an illner@sudeten-bw.de

■ Freitag, 24. Mai, 18.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Roth-Schwabach: Maiandacht am Vertriebenengedenkstein. Im Vogelherd, Schwabach.

■ Samstag, 25. Mai, 11.30 Uhr, BdV-Landesverband Hessen: Kulturfest „Unsere Heimat Hessen“. 13.30 Uhr: Festrede Ministerpräsident Boris Rhein. 14.00 Uhr: Trachtenschau unter anderem mit dem Egerländer Volkstanzkreis. Stadthalle, Kasseler Straße, Fritzlar. ■ Freitag, 31. Mai bis Sonntag, 2. Juni, Paneuropa-Union Deutschland: „Paneuropa: Wir sind Freiheit“. 50. Paneuropa-Tage in Kempten und Zeil. ■ Freitag, 31. Mai bis Samstag, 1. Juni: 73. Deutschhauser Heimattreffen in Lichtenfels. Anmeldung bei Heimatortsbetreuerin Gerda Ott unter Telefon (07 11) 59 22 85. ■ Sonntag, 2. Juni, 11.00 Uhr, Sudetendeutsches Musikinstitut (Träger: Bezirk Oberpfalz): Kammerkonzert-Matinee mit dem Geigenduo Joshua Epstein/ Thomas Kaes und der Pianistin Heather Epstein. Auf dem Programm stehen Werke von Ge-

org Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Josef Suk (anläßlich seines 150. Geburtstags) und Bohuslav Martinů. Eintritt 15,00 Euro. Vorverkauf unter www.okticket.de Festsaal des Bezirks Oberpfalz, Ludwig-ThomaStraße 14, Regensburg.

■ Donnerstag, 6. Juni, 19.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Oskar Schindler – Lebemann und Lebensretter“. Eröffnung der Ausstellung im Adalbert-Stifter-Saal. Anmeldung per eMail an info@ sudetendeutsches-museum.de oder unter Telefon (0 89) 48 00 03 37. Die Sonderausstellung in der Alfred-Kubin-Galerie läuft bis Sonntag, 27. Oktober. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.

■ Samstag, 8. Juni, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Krefeld: Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen. Anmeldung unter Telefon (0 21 51) 3 26 99 70 oder per eMail an werner.appl@ sudeten-kr.de Niederrheinischer Hof, Hülser Straße 398, Krefeld.

■ Samstag, 8. Juni, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: „Die Falkenauer Heimatstube in Schwandorf“. Vortrag von Gerhard Hampl. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Samstag, 8. Juni, 19.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Die Retterin Valeria Valentin“. Filmvorführung im Adalbert-Stifter-Saal in Zusammenarbeit mit dem Generalkonsulat der Italienischen Republik München und dem Italienischen Kulturinstitut. Anmeldung per eMail an info@ sudetendeutsches-museum. de oder unter Telefon (0 89) 48 00 03 37. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.

■ Montag, 10. Juni, 19.00 bis 20.30 Uhr, Südosteuropa-Gesellschaft: „Verhältnis auf dem Prüfstand – Ungarns EU-Ratspräsidentschaft 2024“. Podiumsdiskussion mit Volksgruppensprecher Bernd Posselt, Dr. Sonja Priebus von der Europa-Universität Viadrina, Zoltán Kiszelly vom Center for Political Analysis und Prof. Dr. Gabor Polyák

sechs Kartons)

Sudetendeutsche Jugend (421 AE, 64 Kartons)

Sudetendeutscher Sängerbund (12 AE, ein Karton)

Nachlässe „Loseblattsammlung“ Kleinstnachlässe: 50 AE neu, insgesamt 779 AE

Nachlaß Walter Doskočil (116 AE, 16 Kartons)

Nachlaß Heinrich Pleticha (73 AE, acht Kartons)

Nachlaß Leopold Pfitzner (23 AE, vier Kartons)

Familienarchiv Stütz aus Gablonz (18 AE, zwei Kartons)

von der Eötvös Loránd Universität Budapest.

■ Donnerstag, 13. Juni, 14.00 Uhr, Heimatverband der Brünner, Kreisverband München: Heimatnachmittag. Gaststätte Zum alten Bezirksamt im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.

■ Samstag, 15. Juni, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag mit Thomas Schembera vom Polizeirevier 8 zum Thema Enkeltrick und Telefonbetrug. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Montag, 17. Juni, 19.00 Uhr: Vortragsreihe „Böhmen als Ort der Begegnung – Teil 2: Der Frieden kommt aus Böhmen“ von Prof. Dr. Stefan Samerski. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Freitag, 21. bis Montag, 24. Juni, „Meeting Brno“ in Brünn mit dem Brünner Versöhnungsmarsch am Samstag, 22. Juni. Die SL-Landesgruppen Bayern und Baden-Württemberg organisieren wieder eine mehrtägige Busfahrt. Anmeldung per Telefax an (0 89) 48 00 03 96, per eMail an Geschaeftsstelle@sudeten-by. de, oder per Post an SL Bayern, Hochstraße 8, 81669 München.

■ Sonntag, 7. Juli, 10.00 Uhr, Heimatkreis Kaaden-Duppau: Marien-Wallfahrt mit zweisprachigem Festgottesdienst. Kapellenberg, Winteritz (Vintířov).

■ Sonntag, 1. September, 10.30 Uhr, Monsignore Herbert Hautmann, Vertriebenenseelsorger der Erzdiözese Bamberg: Vertriebenenwallfahrt. Hauptzelebrant ist Regionaldekan Holger Kruschina aus Nittenau, der 1. Vorsitzende des Sudetendeutschen Priesterwerkes. Wallfahrtsbasilika Heilige Dreifaltigkeit, Gößweinstein.

■ Freitag, 13. bis Sonntag, 15. September, Sudetendeutsche Landsmannschaft – Bundesverband: Sudetendeutscher Kongreß. Kloster Haindorf, č.p. 1, Hejnice, Tschechien.

■ Freitag, 18. Oktober, 14.00 Uhr, Heimatverband der Brünner, Kreisverband München: Heimatnachmittag. Gaststätte Zum alten Bezirksamt im HDO, Am Lilienberg 5, München.

■ Donnerstag, 18. Juli bis Freitag, 2. August: Kultursommercamp24 – Deutsch-Tschechische Kinderfreizeit. Veranstaltung für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre aus Deutschland und Tschechien Über 100 Kinder und Jugendliche aus Deutschland und Tschechien kommen jedes Jahr auf dem Heiligenhof zusammen. Sie treiben gemeinsam Sport und Spiel, basteln, singen, lernen und vertiefen ihre Sprachkenntnisse und ihr Wissen. Damit soll die Verständigung zwischen jungen Deutschen und Tschechen initiiert und verstärkt werden. Anmeldungen per eMail an info@heiligenhof.de

Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de

❯ Neue Ausstellung

■ Bis Mittwoch, 29. Mai: Ausstellung „Deutsche in der Ukraine: Geschichte und Kultur“ im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München. Öffnungszeiten: werktags von 10.00 bis 20.00 Uhr.

Das Territorium der Ukraine war seit alters her ein Raum, in dem unterschiedliche Völker und Kulturen aufeinandertrafen. Seit dem 10. Jahrhundert gab es wiederholt dynastische Verbindungen mit dem deutschen Hochadel, Handelsbeziehungen und militärische Bündnisse. Im 18. Jahrhundert begann die Einwanderung deutscher Bauern und Handwerker. Bäuerliche Siedlungen (Kolonien) wurden im Schwarzmeergebiet, auf der Krim, in Wolhynien, später auch in der Ostukraine gegründet. Im 20. Jahrhundert wurde das friedliche Miteinander der Völker und Ethnien durch die beiden Weltkriege, die kommunistische „Oktoberrevolution“ und die sozialistischen Umwälzungen empfindlich gestört.

❯ Stand auf dem Sudetendeutschen Tag

■ Das Sudetendeutsche Museum ist auf dem Sudetendeutschen Tag am Samstag, 18. und Sonntag, 19. Mai, in der Messe Augsburg mit einem eigenen Stand vertreten. Am Samstag wird hier von 12.00 bis 16.00 Uhr ein Kinderprogramm angeboten. Die jungen Besucher des Sudetendeutschen Tages erfahren, welche Objekte im Sudetendeutschen Museum ausgestellt werden und warum. Die Kinder können außerdem ein Lieblingsobjekt aus-

wählen und danach ein eigenes Kunstwerk gestalten. Ob Musikinstrument oder Möbelstück, Gartenzwerg oder Glitzermaus – mit Ölkreiden, Filzstiften und Collagematerial, die Museumspädagogik unterstützt bei der Umsetzung. Nach dem großen Erfolg auf dem Ostermarkt im Sudetendeutschen Haus können Kinder und Enkel an einem weiteren Stand unter fachkundiger Anleitung lernen, wie Osterratschen gebastelt werden.

Auf der Kleinseite be ndet sich das Kafka-Museum. Es ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geö net. Im Museumsshop ist ein Stadtplan mit den wichtigsten Kafka-Orten erhältlich.

Künstler David Černý hat diesen zehn Meter hohen Kafka-Kopf gescha en, dessen Metallplatten sich bewegen. Das Kunstwerk steht vor dem Quadrio-Einkaufszentrum.

❯ Vor hundert Jahren starb der weltberühmte Vertreter der Prager deutschen Literatur

„Hier war mein Gymnasium, dort in dem Gebäude, das herübersieht, die Universität und ein Stückchen weiter links hin mein Büro. In diesen kleinen Kreis – ist mein ganzes Leben eingeschlossen.“ Franz Kafka

Vor 100 Jahren, am 3. Juni 1924, verstarb Franz Kafka, der bedeutendste Vertreter der Prager deutschen Literatur. Der Sohn einer bürglich-jüdischen Kaufmannsfamlie wurde nur 40 Jahre alt, aber seine Wirkmacht ist nach wie vor ungebrochen. In seiner Geburtssstadt Prag finden sich insbesondere im Umkreis des Altstädter Rings zahlreiche Orte, die an Kafka erinnern. Eine Spurensuche.

Per Hausgeburt kam Kafka am 3. Juli 1883 in der ehemaligen Prälatur der Sankt-Niklas-Kirche zur Welt. Er ist das erste Kind von Hermann Kafka (18521931) und seiner Frau Julie, geb. Löwy (1856-1934). Die jüdischen Eltern führen ein Geschäft mit Galanteriewaren. In der Familie wird deutsch gesprochen, mit Bediensteten aber zumeist tschechisch. Im Mai 1885 zieht die Familie um. Es ist der erste von zahlreichen Wohnungswechseln. Vom Geburtshaus ist heute nur das Portal erhalten, nachdem 1897 ein Brand das Gebäude zerstört hat. Von 1889 bis 1893 besuchte Kafka die Deutsche Knabenschule am Fleischmarkt, anschließend das deutschsprachige humanistische Staatsgymnasium im Palais Goltz-Kinsky. Nach dem Abitur studierte Kafka an der Deutschen Universität zunächst Chemie, bevor er zu Jura wechselt und in diesem Fach auch promovierte.

Nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, zogen sich die Apostel mit Maria neun Tage lang zurück, um zu beten. Der Ort dieser intensiven Gebetszeit wird in der Apostelgeschichte des Neuen Testaments als das Obergemach in Jerusalem bezeichnet. Was damit genau gemeint ist, läßt sich nicht mit letzter Sicherheit sagen. Es könnte aber sein, daß mit dem Obergemach derselbe Raum gemeint ist, in welchem Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl feierte.

Berliner Staatsbibliothek Das Fotoalbum der Familie Kafka

Zum 100. Todestag von Franz Kafka präsentiert das Stabi Kulturwerk (Unter den Linden 8, Berlin) noch bis zum 2. Juni eine umfangreiche Ausstellung mit rund 130 Originalfotogra en der Familie Kafka, viele davon bislang unverö entlicht und erstmals in dieser Zusammenstellung zu sehen. Die Aufnahmen zeigen einen Schriftsteller der Weltliteratur im Kreis seiner Verwandtschaft. Ö nungszeiten: dienstags bis sonntags von 10.00 bis 18.00 Uhr, donnerstags bis 20.00 Uhr. Fotos: Archiv Klaus Wagenbach, Stabi Berlin

Dlážděná 6/Hybernská 16: Das Café Arco war der Tre punkt des Prager Kreises.

Im Goldenen Gäßchen 22 schrieb Kafka den Erzählband „Der Landarzt“.

Während eines Aufenthalts im Sanatorium Hoffmann in Kierling bei Klosterneuburg verstarb Kafka am 2. Juni 1924. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Neuen Jüdischen Friedhof in Prag. Pavel Novotny/Torsten Fricke

Über den Schriftsteller und Kritiker Max Brod wurde Franz Kafka in die junge Dichterszene eingeführt. Ab 1908 wurde deren wichtigster Treffpunkt das Café Arco. Eine bedeutende Rolle spielte für Kafka zeitlebens der Sport. Er schwamm regelmäßig in der Moldau, ruderte ausgiebig, absolvierte täglich ein strenges Gymnastikprogramm und unternahm stundenlange Fußmärsche in die Umgebung Prags – auch um mit dieser körperlichen Betätigung seine Leiden, wie Stimmungsschwankungen, Depressionen, Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit, zu mildern. 1917 diagnostizierten die Ärzte bei Kafka eine unheilbare Lungentuberkulose. In der Folgezeit verschlechterte sich Kafkas Gesundheitszustand von Jahr zu Jahr.

Ring/Staroměstské náměstí 934/5: Im Oppelthaus lebte Franz Kafka ab 1913 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Fotos: Mediaservice Novotny

Kühl und hart

Kühl und hart ist der heutige Tag. Die Wolken erstarren. Die Winde sind zerrende Taue. Die Menschen erstarren. Die Schritte klingen metallen Auf erzenen Steinen, Und die Augen schauen Weite weiße Seen.

In dem alten Städtchen stehn Kleine helle Weihnachtshäuschen, Ihre bunte Scheiben sehn

Auf das schneeverwehte Plätzchen. Auf dem Mondlichtplatze geht

Still ein Mann im Schnee fürbaß, Seinen großen Schatten weht

Der Wind die Häuschen hinauf. Menschen, die über dunkle Brücken gehn, vorüber an Heiligen mit matten Lichtlein. Wolken, die über grauen Himmel ziehn aaavorüber an Kirchen aaamit verdämmernden Türmen. Einer, der an der Quaderbrüstung lehnt und in das Abendwasser schaut die Hände auf alten Steinen.

Die Beschreibung seiner Heimatstadt Prag ist das älteste lyrische Bruchstück, das sich in einem Brief vom 9. November 1903 erhalten hat. Franz Kafka schrieb damals an seinen Schulfreund Oskar Pollak von „einigen Versen“, die er „in guten Stunden lesen“ möge.

Nach dieser Gebetszeit fand in Jerusalem das jüdische Wochenfest statt, auf Hebräisch Schawuot. Zu diesem Fest strömten Pilger von überall her in die Heilige Stadt. 50 Tage nach der Auferstehung Jesu erfuhren dabei die Apostel und mit ihnen all jene, die sonst noch in Jerusalem waren, das Herabkommen des Heiligen Geistes. Die Apostelgeschichte erzählt von Sturm und Feuerszungen, aber auch davon, daß die versammelten Menschen in Sprachen zu reden begannen, die nicht ihre eigenen waren. Bevor die Kirche bis heute jedes Jahr an Pfingsten dieses machtvollen Ereignisses gedenkt, erinnert sie sich immer daran, daß die Apostel mit Maria im Obergemacht tagelang beteten. Zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten treffen sich viele Christen in Gruppen rund um den Globus, um das neuerliche Kommen des Heiligen Geistes zu erbitten. Sie wissen dabei ebenfalls Maria, die Mutter Jesu, in ihrer Mitte. Der Marienmonat Mai trägt das seine zu dieser besonderen Gebetsatmosphäre bei. Wozu brauchen wir den Heiligen Geist? Wir können diese Frage letztlich nicht beantworten, ohne selbst Erfahrungen der Geistkraft Gottes gemacht zu haben. Als Menschen können wir manches mit eigener Kraft, mit eigenem Verstand und vor allem aus eigenem Willen bewirken. Wohlgemerkt manches, aber nicht alles! Immer wieder gibt es Situationen, in denen wir uns um einen Durchbruch zu einer neuen Freude, zu größerer Freiheit und zu innigerer Liebe zwar bemühen, aber wir schaffen es nicht, weder alleine, noch mit anderen.

Doch haben wir wohl alle schon die Erfahrung gemacht, daß es quasi wie von selbst zu einem solchen Durchbruch kam. Das kann im persönlichen Leben genauso passieren wie in der Gesellschaft oder in der Kirche. Plötzlich ist etwas anders geworden. Nicht nur anders, sondern vor allem besser. Überall, wo wir solches erlebten, können wir nach christlichem Verständnis sagen: Wir haben das Wirken des Heiligen Geistes erfahren. Er schafft Bewegung hin zum Positiven. Er erneuert die Herzen der Menschen. Er hilft uns, daran zu glauben, daß unser Leben Sinn hat. In der neuntägigen Gebetszeit vor Pfingsten bitten wir also intensiv um das Kommen des Gottesgeistes, den wir schon so oft erfahren haben. Wir bitten auch darum, daß wir offen sind für die vielen Durchbrüche, die er in unserem Leben und in unserer Welt bewirken will. Mögen wir unsere Augen, unsere Ohren, vor allem aber unser Herz nicht davor verschließen. Und nicht zuletzt: Mögen wir bereit sein, Mitarbeiter des Heiligen Geistes zu sein. Er will keine bloßen Zuschauer, sondern Akteure. Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien-München

❯ Grußwort des Bayerischen Ministerpräsidenten und Schirmherrn der Sudetendeutschen Volksgruppe, Dr. Markus Söder „Es

Ministerpräsident Markus Söder beim Sudetendeutschen Tag.

Bayern ist das Land, in dem Europa Gestalt annimmt! Dazu leisten die Sudetendeutschen einen hervorragenden Beitrag. Dank und Anerkennung verdient der Einsatz von Bayerns viertem Stamm für die Zukunft. Sie soll im Zeichen des Miteinanders stehen. Deshalb ist das Motto der Veranstaltung gut gewählt: Sudetendeutsche und Tschechen – miteinander für Europa!

Die Bayerische Staatsregierung hat sich die Pflege der

guten Beziehungen zu unseren tschechischen Nachbarn zur besonderen Aufgabe gemacht. Dabei setzen wir auf den engen Kontakt zu den Partnern in Prag. Auch sie sind überzeugte Europäer, auch sie treten mit ganzer Kraft für Freundschaft und Zusammenarbeit ein. Die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung in Regensburg und Prag ist ein glänzender Beweis des guten Miteinanders. Es war ein historischer Moment, als beim Sudetendeutschen Tag des vergangenen Jah-

res der tschechische Bildungsminister Professor Dr. Bek davon sprach, daß das Versöhnungswerk zwischen Tschechen und Deutschen im Grunde schon vollbracht sei. Die Sudetendeutschen haben den Boden für diese Versöhnung bereitet. Unter der Schirmherrschaft des Freistaats Bayern haben sie eine Brücke gebaut, die unsere Völker verbindet, im Wissen um die Geschichte und im Vertrauen auf die Zukunft.

Dr. Markus Söder, MdL Bayerischer Ministerpräsident

Volksgruppensprecher Bernd Posselt dankt Tschechiens Bildungsminister Mikuláš Bek für dessen historische Rede.

Bewegender Moment beim Einzug im vergangenen Jahr: Sylvia Stierstorfer, Ministerpräsident Markus Söder, Volksgruppensprecher Bernd Posselt, Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf und Regensburgs Zweite Bürgermeisterin Astrid Freudenstein beklatschen die Wischauer Abordnung.

❯ Freitag, 17. bis P ngstsonntag, 19. Mai in Augsburg

„Sudetendeutsche und Tschechen – miteinander für Europa“ ist das Motto des diesjährigen 74. Sudetendeutschen Tages, der von Freitag, 17. bis Pfingstsonntag, 19. Mai in Augsburg stattfindet. Hauptveranstaltungsort ist das Messegelände.

H

Liebe Sudetendeutsche, liebe Gäste, es ist mir eine große Freude, Sie ganz herzlich in Augsburg zum 74. Sudetendeutschen Tag willkommen heißen zu dürfen.

❯ Oberbürgermeisterin Eva Weber Das Motto hat Signalwirkung

DIn einer Sondersendung berichtet das Bayerische Fernsehen am Pfingstsonntag von 23.15 Uhr bis 23.30 Uhr über den Sudetendeutschen Tag.

Für die Redaktion zuständig ist Jürgen Schleifer. Der Beitrag wird auch in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks abrufbar sein.

öhepunkte sind der Festabend für die Sudetendeutschen Kulturpreiseträger am Freitag, die Verleihungen des Europäischen Karls-Preises der Sudetendeutschen an den ehemaligen Präsidenten der EUKommission, Jean-Claude Junkker, sowie des Menschenrechtspreises an die Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten und der traditionelle Heimatabend am Samstag sowie die Hauptveranstaltung am Sonntag mit den Festreden von Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, und von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder.

❯ Volksgruppensprecher Bernd Posselt diskutiert mit Politikern und Experten

Als „Europäischer Auftakt“ startet der 74. Sudetendeutsche Tag am Freitag ab 14.00 Uhr mit einer hochrangig besetzten Podiumsdiskussion im Augustanahaus (Im Annahof 4).

Unter der Leitung von Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Präsident der Paneuropa-Union Deutschland, werden Markus Rinderspacher, Vizepräsident des Bayerischen Landtags, Dr. Pavel Svoboda, MdEP a. D. und ehemaliger tschechischer Justizminister, der Europa- und Verfassungsrechtler Dr. Dirk Hermann Voß sowie Prof. Ihor Zhaloba, Präsident der Paneuropa-Union

iese traditionsreiche Veranstaltung steht heuer unter einem ebenso bemerkenswerten wie aussagekräftigen Leitsatz: Sudetendeutsche und Tschechen – miteinander für Europa. Das Motto hat Signalwirkung. Es spricht von Versöhnung, Annäherung, Verständigung und Frieden. Sie als Sudetendeutsche sind mit Ihrem unermüdlichen Einsatz für ein friedliches Zusammenleben in Europa ein Symbol für die Völkerverständigung.

Zwischen Augsburgerinnen, Augsburgern und Su-

detendeutschen besteht eine intensive Beziehung und ein gutes Miteinander. Dieses friedliche Miteinander, das wir hier in Augsburg erleben und darüber hinaus unter anderem auch mit den langjährigen Städtepartner- und -patenschaften zu Ihnen pflegen, gilt es zu bewahren – in jeder Hinsicht. Es ist das höchste Gut, ganz besonders mit Blick auf unsere Tradition als Friedensstadt. Dafür wollen wir uns mit Menschlichkeit, Empathie und Respekt begegnen und das Bewußtsein für gegenseitige Akzeptanz und Solidarität stärken. Ganz in diesem Sinne bietet der Sudetendeutsche Tag hervorragende Möglichkeiten zur

Oberbürgermeisterin Eva Weber. Foto: Stadt Augsburg Höhepunkt am Samstagabend ist der HEIMAT!abend mit viel Musik und Tanz. Fotos: Torsten Fricke (4), Paneuropa-Union (2), SPD, Wikipedia

Begegnung, zum Kennenlernen und Austausch. Die persönlichen Gespräche fördern eine wertschätzende Haltung, die gemeinsamen Erlebnisse bereichern uns. Deshalb danke ich von Herzen allen, die sich genau dafür engagieren, und wünsche dem 74. Sudetendeutschen Tag einen großen Erfolg. Eva Weber Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg

Ukraine, über das Thema „Herausforderung für Europa: Desinformation und Subversion“ sprechen. Mit dem militärischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 hat Rußland auch seine hybride Kriegsführung massiv ausgeweitet. Hierzu gehören Cyberangriffe, wie unlängst der der Cybergruppe APT28, der dem russischen Militärgeheimdienst GRU zugeordnet wird, auf die SPD und zahlreiche Regierungsstellen sowie Rüstungs- und Logistikunternehmen in Deutschland, und Desinformationskampagnen, die aktuell im Vorfeld der Europawahlen an Intensität zunehmen.

Gleichzeitig versucht Rußland sei Jahren, insbesondere auf dem Balkan, Demokratien zu destabilisieren. Zudem verdichten sich die Beweise, daß Rußland das Brexit-Referendum in Großbritannien beeinflußt hat und rechtspopulistische Bewegungen sowie Parteien in der EU massiv unterstützt.

Festabzeichen gilt auch für den ÖPNV

Das Festabzeichen zum Preis von 10,00 Euro (Schüler und Studenten 5,00 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei) berechtigt zum Eintritt in alle Veranstaltungen des Sudetendeutschen Tages am Pfingstwochenende. Außerdem kann damit der Augsburger Verkehrsverbund AVV (außer Nachtbusverkehr) in der Zone 10 und 20 kostenlos genutzt werden. Übrigens: Enkel und Urenkel erhalten freien Eintritt, wenn sie ihre Groß- oder Urgroßeltern zum Sudetendeutschen Tag begleiten.

Böhmisches Dorffest

Es gehört zum Sudetendeutschen Tag wie der Powidl zu den Mehlspeisen: Das Böhmische Dorffest ist seit Jahrzehnten den ganzen Pfingstsamstag und Pfingstsonntag über zentraler Anlaufpunkt für alle, die das Kulturerbe der Sudetendeutschen durch Musik, Tanz und Kulinarik sinnlich erfahren möchten. Als Speis und Tank werden Spezialitäten wie Liwanzen und Kolatschen sowie österreichische Weine und böhmisches Bier angeboten. Für Tanz und Musik sorgen die Egerländer Familienmusik Hess, die Egerland-Jugend, Kurt Pascher und seine Original Böhmerwälder Musikanten, die Schönhengster Sing- und Spielschar und die Schönhengster Tanzgruppe Mährisch Trübau.

Bischof Meier zelebriert Messe

Dem religiösen Charakter von Pfingsten tragen zwei Gottesdienste Rechnung: Am Pfingstsonntag zelebriert ab 9.00 Uhr in Halle 5 der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier das Pontifikalamt. Den evangelischen Gottesdienst feiert Pfarrerin Erna Meiser aus Niederbayern ebenfalls ab 9.00 Uhr mit den Gläubigen im Tagungscenter.

Sonderstempel der Deutschen Post

Die Deutsche Post drückt dem Sudetendeutschen Tag den Stempel auf: Im Foyer des Tagungscenters ist das Briefmarken-Team der Post mit einem Stand vertreten. Philatelisten können sich Briefe und Postkarten mit einem Sonderstempel, den der Bundesverband initiierte hat, versehen lassen.

Kolping-Blasorchester Göggingen auf dem Königsplatz Musikalischer

Böhmen gilt als Hochburg der Musik – doch auch Augsburg muß sich musikalisch nicht verstecken. Maßgeblichen Anteil daran hat das Kolping-Blasorchester Göggingen, das seit 1921 in der Kulturszene Schwabens eine Konstante darstellt.

Göggingen, bis 1972 eine eigene Stadt und seitdem Teil Augsburgs, verfügt durch die Pa-

❯ Staatsministerin Ulrike Scharf und Volksgruppensprecher Bernd Posselt verleihen die Sudetendeutschen Kulturpreise

Seit 1955 verleiht die Sudetendeutsche Landsmannschaft die Sudetendeutschen Kulturpreise. Auch in diesem Jahr werden Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf und Volksgruppensprecher Bernd Posselt die Auszeichnungen überreichen.

Der Festakt ist traditionell der erste Höhepunkt des Sudetendeutschen Tages und findet in diesem Jahr am Freitag, 17. Mai, ab 19.00 Uhr im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses statt. Durch den Abend führt Iris Marie Kotzian, Sängerin und Trägerin des Sudetendeutschen Förderpreises. Die Begrüßung der geladenen Gäste übernimmt Dr. Ortfried Kotzian, Vorsitzender des Vorstandes der Sudetendeutschen Stiftung. Für die Stadt Augsburg spricht Jürgen Enninger, Referent für Kultur, Welterbe und Sport. Mit dem Großen Kulturpreis wird in diesem Jahr Dr. Gertrude Krombholz geehrt. Die aus Tetschen stammende Pädagogin war Chefhosteß für die Eröffnungsund Schlußfeiern der Olympischen Spiele von 1972, 1976 und 1980 und entwickelte 1973 die Idee für den Rollstuhltanz. Außerdem rekonstruierte sie anhand historischer Quellen 1976 den mittelalterlichen Moriskentanz und gründete die Münchner Moriskentänzer.

Nach dem Eintritt in den Ruhestand stiftete die promovierte Historikerin den nach ihr benannten und erstmals 1998 verliehenen Preis der TUM für die besten wissenschaftlichen Arbeiten in der angewandten Sportwissenschaft. Für ihre beeindrukkende Lebensleistung wurde Dr. Gertrude Krombholz mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und dem Bayerischen Verdienstorden.

Der Sudetendeutsche Kulturpreis für Darstellende Kunst und

tenschaft für Neudek und Umgebung über ein enges freundschaftliches Verhältnis zu den Sudetendeutschen. Unter der Leitung von Alexander Körner gibt das Blasorchester eine musikalische Einstimmung auf den 74. Sudetendeutschen Tag, und zwar am Freitag von 16.00 bis 18.00 Uhr mitten in Augsburg auf dem Königsplatz. Foto: Kolping-Blasorchester

Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf und Volksgruppensprecher Bernd Posselt werden die Sudetendeutschen Kulturpreise im Goldenen Saal an (von links) Dr. Gertrude Krombholz, Eva Herrmann, Wolftraud de Concini und Roland Hammerschmied verleihen. Fotos: Torsten Fricke, privat (3)

Musik geht an Eva Herrmann. Seit den späten 1980er Jahren bringt sich die Pianistin mit sudetendeutschen Wurzeln vielfältig in die Musikkulturpflege der Sudetendeutschen ein, zum Beispiel über enge Kooperationen mit dem Sudetendeutschen Musikinstitut, der Künstlergilde Esslingen und dem Adalbert-StifterVerein.

Mit dem Sudetendeutschen Kulturpreis für Literatur und Publizistik wird Wolftraud de Concini geehrt. Die Publizistin und Fotografin wurde 1940 in Trautenau im böhmischen Riesengebirge geboren und war unter ande-

rem 2015 Stadtschreiberin des Deutschen Kulturzentrums Östliches Europa in Pilsen. Seit 1964 lebt de Concini in Italien.

Ein fester Bestandteil des Sudetendeutschen Kulturlebens ist der 1967 in Falkenau geborene Roland Hammerschmied. Der leidenschaftliche Musiker pflegt Mundart, Lieder und Volkstänze, die teilweise nur mündlich überliefert wurden.

Für sein nachhaltiges Engagement wird Roland Hammerschmied mit dem Sudetendeutschen Kulturpreis für Heimat- und Volkstumspflege ausgzeichnet.

❯ Samstag, 18.00 Uhr, Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.1 Schatzkästlein

Das Sudetendeutsche Musikinstitut unter der Leitung von Dr. Andreas Wehrmeyer und Bundeskulturreferent Prof. Dr. Ulf Broßmann präsentieren das Sudetendeutsche Schatzkästlein am Samstag, 18.00 Uhr, im Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.1.

Kulturpreisträgerin Wolftraud de Concini liest aus ihrem Buch „Böhmen hin und zurück“. In knappen, scheinbar leichten Texten geht sie heikle, schwerwiegende Themen an: Vertreibung, Heimatverlust und Entwurzelung, das Flüchtlingsleben und das lebenslange Anderssein sowie ihre Rückkehr nach Böhmen. Die Lesung wird musikalisch umrahmt von Kulturpreisträgerin Eva Herrmann.

DIE SUDETENDEUTSCHE ZEITUNG - IN AUGSBURG GEDRUCKT!

PRESSE-DRUCK REALISIERT IHR KONZEPT. VON DER DATEI BIS ZUM FERTIGEN PRODUKT – QUALIFIZIERTES KNOW-HOW UNTER DEM DACH EINES VERLÄSSLICHEN PARTNERS. UNSERE EXPERTEN SIND GERNE FÜR SIE DA!

Ihr Partner für Firmenbroschüren, Mitarbeiterzeitungen und Kunden magazine mit den Vorteilen des Zeitungsdrucks. www.wir-drucken-deine-zeitung.de

Freitag, 17. Mai

■ 11.00 Uhr: Pressekonferenz. Im Annahof 4, Augsburg.

■ 14.00 Uhr: Europäischer Auftakt. Augustanahaus, Im Annahof 4, Augsburg.

■ 16.00 Uhr: Musikalischer Auftakt. Königsplatz. Konzert des Kolping Blasorchesters Göggingen.

■ 17.00 Uhr: Kranzniederlegung. Rathausplatz.

■ 19.00 Uhr: Festlicher Abend mit Verleihung der Sudetendeutschen Kulturpreise. Goldener Saal des Augsburger Rathauses (gesonderte Einladung).

P ngstsamstag

■ 9.30 Uhr: Eröffnung der Aktionshalle. Steffen Hörtler, Stellvertretender Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft und Landesobmann der SL Bayern. Halle 7.

■ 10.30 Uhr: Festveranstaltung „Sudetendeutsche und Tschechen – miteinander für Europa“. Halle 5. Eröffnung: Steffen Hörtler, Stellvertretender Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft und Landesobmann der SL Bayern. Grußworte:

Bernd Kränzle, 3. Bürgermeister der Stadt Augsburg.

Ulrike Scharf MdL, Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales sowie Schirmherrschaftsministerin.

Natalie Pawlik, MdB und Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Bundesministerium des Innern und für Heimat.

Verleihung des Karls-Preises 2024 der Sudetendeutschen Landsmannschaft durch Dr. h. c.

Bernd Posselt MdEP a. D., Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe an JeanClaude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission a. D.

Verleihung des Menschenrechtspreises der Sudetendeutschen Landsmannschaft an die Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten (FUEN).

Dankesworte. Musikalische Umrahmung: Stadtkapelle Gersthofen unter Leitung von Gerhard Kratzer.

■ 14.30 Uhr: Ausstellungsprojekt Tradition in Bildern/Tradice v obrazech. Anfertigung von Trachtenfotos im Stil der Ausstellung. Fotoshooting. Leitung: Václav Šilha. Auskunft am Stand D12 in Halle 7.

■ 14.30 Uhr: Deutscher Kulturverband Region Brünn – Begegnungszentrum Brünn. Hermann Ungar: „Die Ermordung des Hauptmanns Hanika. Tragödie einer Ehe“ (1925). Buchpräsentation. Referent: Dr. Milan Neužil. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.13.

den Autoren: Werner Sonne und Thomas Kreutzmann. Moderation: Hartmut Koschyk. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.11 B.

■ 14.30 Uhr: Sudetendeutsche Jugend (SdJ) – Jugend für Mitteleuropa e. V. Heimweh und Heimreise der Sudetendeutschen und ihrer Nachkommen: Forschung und erlebnisorientierte Diskussion. Vortrag: Dr. Soňa Mikulová. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.9. ■ 14.30 Uhr: Sudetendeutsches Musikinstitut. Musikalische Vorstellung des böhmischen Komponisten Wenzel Johann Tomaschek. Vortrag: Dr. Andreas Wehrmeyer. Mitwirken-

Veronika Kupková. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.11 B.

■ 16.00 Uhr: Bund der Eghalanda Gmoin e. V. (BdEG). Jurysitzung für den Johannes-vonTepl-Preis 2024 (geschlossene Veranstaltung). Ansprechpartner: Dr. Ralf Heimrath. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.9.

■ 16.00 Uhr: Bundesfrauenarbeitskreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Frauenforum: Engagierte Frauen im Bereich der deutschen Minderheiten und der deutschsprachigen Gemeinschaften in aller

publik und Jugend- und Kulturorganisation der deutschen Minderheit (JUKON). Deutsche Friedhöfe in Tschechien: Spaziergänge durch Westböhmen und JUKON-Fotowettbewerb. Vortrag: Sven Müller und Ilyas Zivana. Halle 6.

■ 16.30 Uhr: WaltherHensel-Gesellschaft e. V. und Heimatpflegerin der Sudetendeutschen. Offenes Singen mit Herbert Preisenhammer. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.24 A.

■ 17.30 Uhr: Gruppe Sude-

digung Trautenau–Riesengebirge e. V. – Begegnungszentrum Trautenau. Streifzug durch sudetendeutsche Städte auf alten Stadtplänen. Vortrag: Günter Fiedler. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.11 A.

■ 18.00 Uhr: Sudetendeutsches Schatzkästlein. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.1.

■ 19.00 Uhr: HEIMAT!abend. Halle 5.

■ 21.00 Uhr: Sudetendeutsches Volkstanzfest. Halle 5.

P ngstsonntag

■ 9.00 Uhr: Römisch-katholisches Pontifikalamt. Es zelebrie-

Hauptveranstaltungsort des 74. Sudetendeutschen Tages ist die Messe Augsburg, die sowohl per Bahn als auch per Auto bequem zu erreichen ist.

❯ Via Zug: Am Hauptbahnhof Augsburg angekommen, nehmen Sie den Zug und fahren bis zur Station Augsburg Messe. Die Fahrzeit beträgt circa fünf Minuten. Von dort sind es zehn Gehminuten zum Messegelände. Hinweis: Im Reiseplaner der Deutschen Bahn muß als Ziel „Messe DB, Augsburg“ eingestellt sein.

de: Wolfgang Antesberger (Tenor) und Eva Herrmann (Pianistin). Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.11 A.

❯ So kommen Sie zur Messe Augsburg Anreise mit Bahn oder Auto

❯ Via ÖPNV: Nehmen Sie die Tram-Linie 3 (über Königsplatz) in Richtung Haunstetten West P+R und steigen Sie an der Haltestelle Bukowina Institut/PCI aus. Die Fahrtzeit beträgt zwölf Minuten. Von dort können Sie entweder in sieben Minuten zu Fuß zum Messegelände gehen oder in den Bus

Welt. Vortrag: Hartmut Koschyk. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.11 A.

einsteigen und eine Haltestelle weiter fahren. Der Bus bringt Sie in beiden Richtungen zum Messegelände – entweder zur Haltestelle Messe Süd oder zum Messezentrum. Alternative: Nehmen Sie die Tram-Linie 3 in Richtung Haunstetten West P+R und steigen Sie an der Haltestelle Königs-

platz aus. Von dort steigen Sie in den Bus Nr. 41 in Richtung Maria Stern beziehungsweise Bergstraße. Steigen Sie an der Haltestelle Messezentrum aus. Die gesamte Fahrzeit beträgt circa 15 Minuten. ❯ Via Auto: Fahren Sie die Autobahn A 8 München–Stuttgart bis zur Anschlußstelle Augsburg West. Dort wechseln Sie auf die B17 Richtung Landsberg am Lech und verlassen die Bundesstraße an der Ausfahrt Augsburg-Messe. Folgen Sie der weiteren Beschilderung. Foto: Messe Augsburg

■ 11.00 Uhr: Heimatpflegerin der Sudetendeutschen und Freundeskreis Sudetendeutscher Mundarten. Mundartlesungen. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.24 A.

■ 13.00 Uhr: Ackermann-Gemeinde e. V. und Antikomplex –hnutí proti xenofobii. „Generation ‚N: Deutschböhme“ (2016). Präsentation des Films von Veronika Kupková und Olga Komarevtseva-Burkhart. Vortrag: Veronika Kupková. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.1.

■ 13.00 Uhr: Ausstellungsprojekt Tradition in Bildern/Tradice v obrazech. Anfertigung von Trachtenfotos im Stil der Ausstellung. Fotoshooting. Auskunft am Stand D12 in Halle 7.

■ 13.00 Uhr: Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik e. V. und Verein für deutschtschechische Verständigung Trautenau–Riesengebirge e. V. – Begegnungszentrum Trautenau. Stand der Pflege deutscher Gräber in der Tschechischen Republik. Vortrag: Štěpánka Šichová. Halle 6. ■ 13.00 Uhr: Seliger-Gemeinde e. V. – Gesinnungsgemeinschaft sudetendeutscher Sozialdemokraten. Deutsche vs. Tschechen – Eine Veranstaltung zur Fußball-EM 2024. Podiumsdiskussion mit: Dr. Filip Bláha und Markus Rinderspacher. Moderation: Helena Päßler. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.11 A.

■ 13.00 Uhr: Sudetendeutsche Landsmannschaft – Bundesverband – e. V. Unsere Familienwurzeln in Archiven Tschechiens finden – allgemein und am Beispiel von Percy Schmeiser (kanadischer Landwirt, Right Livelihood Award 2007). Vortrag: Werner Honal, Vereinigung Sudetendeutscher Familienforscher (VSFF). Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.24 B. ■ 13.00 Uhr: Vitalis-Verlag, Prag. „Unter dem Steinernen Meer“. Lesung mit dem Autor: Dr. Peter Becher. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.11 B.

■ 14.00 Uhr: Heimatkreis Kaplitz. Jahreshauptversammlung. Ansprechpartner: Hermann Proksch. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.9.

■ 14.30 Uhr: Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk mit der Bildungsstätte Der Heiligenhof, Akademie Mitteleuropa und Arbeitskreis Sudetendeutscher Akademiker e. V. Der Böhmische Raum und sein Friedenspotential – Ereignisse und Ideen aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Vortrag: Prof. Dr. Stefan Samerski. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.1.

■ 14.30 Uhr: Sudetendeutscher Heimatrat: Deutsche und Tschechen – kommunale Partnerschaften. Podiumsdiskussion mit Bürgermeistern/Vertretern der Vertriebenengemeinden/ -städte. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.24 B.

■ 16.00 Uhr: Kulturreferat für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein und Adalbert Stifter Verein – Kulturinstitut für die böhmischen Länder: „Über unsere Schwellen hinaus. Teil II. Wagen nach Wien“ (2023). Präsentation des Films von Rainer Brumme und Wolfgang Spielvogel über den Umgang mit der Vertreibung. Referent: Dr. Wolfgang Schwarz. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.24 B.

ten in der Sektion Schwaben des Deutschen Alpenvereins e. V. Sudetendeutscher Alpinismus. Traditionsreiche Vereine –moderne Hütten. Vortrag: Klaus Svojanovsky. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.13.

■ 17.30 Uhr: Lehrstuhl für Geographie der Jan-Evangelista-PurkyněUniversität in Aussig. Adam Kraft – Verleger und Künstler aus Karlsbad und Augsburg. Vortrag: Dr. Jiří Riezner. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.11 B.

ren unter anderem: Dr. Bertram Meier, Bischof von Augsburg, Monsignore Adolf Pintíř, Vertreter der Tschechischen Bischofskonferenz, Monsignore Dieter Olbrich, Präses der sudetendeutschen Katholiken, Holger Kruschina, Vorsitzender des Sudetendeutschen Priesterwerks, Siegfried Weber, Kanoniker in Budweis und Militärdekan sowie weitere Heimatpriester. Halle 5.

■ 16.00 Uhr: Heimatkreis Braunau. Im Tal der Träume: Die letzten vier Generationen der Familie Faltis von Jamny im Schloß Weckelsdorf. Die Enkeltochter erzählt! Vortrag: Beate Baron. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.13.

■ 16.30 Uhr: Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Re-

■ 14.30 Uhr: Fara Semněvice, Gemeinde Hochsemlowitz/ Semněvice, Antikomplex –hnutí proti xenofobii. Geschichte und Gegenwart des Pfarrhauses Semlowitz. Vorstellung der bürgerschaftlichen Initiative Fara Semněvice. Referenten: Antonín Kolář und Milada Kolářová. Halle 6. ■ 14.30 Uhr: Seliger-Gemeinde e. V. – Gesinnungsgemeinschaft sudetendeutscher Sozialdemokraten. Was wird aus unserem Miteinander in Europa? Podiumsdiskussion mit: Ronja Endres, Hannes Heide MdEP, Libor Rouček MdEP a. D. und Dr. Reinhard Schaupp. Moderation: Christa Naaß. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.24 A. ■ 14.30 Uhr: Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland. „Schuld und Leid. Das Trauma von Flucht und Vertreibung 1945–2022“. Lesung mit