Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Reicenberger Zeitung

Sudetendeutschen Landsmannschaft Zeitung

HEIMATBOTE

HEIMATBOTE

Heimatbrief

VOLKSBOTE

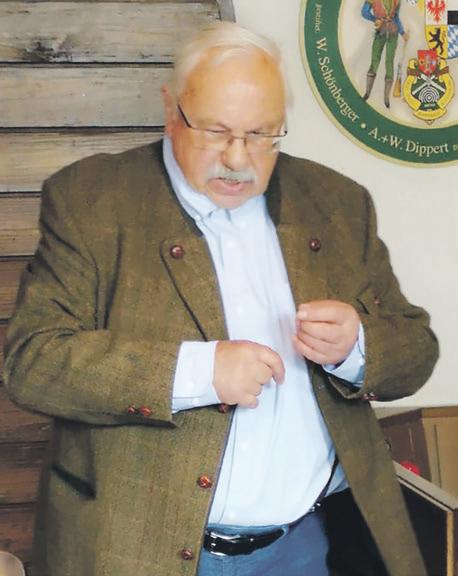

❯ Volksgruppensprecher Besserer

Schutz für Minderheiten

In einer Erklärung zum Vertriebenengedenktag (siehe Seite 3) hat der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, betont, daß mit 120 Millionen Menschen derzeit so viele Vertriebene dieses schwere Schicksal erleiden müßten, wie nie zuvor in der Geschichte.

Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe.

Der langjährige Europaabgeordnete appellierte an die derzeit in Bildung befindliche neue EU-Kommission, eine weltweite Initiative für ein internationales kodifiziertes und strafbewährtes Vertreibungsverbot zu starten. Die derzeitigen völkerrechtlichen Instrumente seien unzureichend. Es gebe sehr unterschiedliche Ursachen für Flucht und Vertreibung, der Hauptgrund sei aber oft, daß eine Gruppe Merkmale aufweise, die autoritären und nationalistischen Machthabern mißfallen, wie etwa Sprache oder Religion. Deshalb sei es höchste Zeit, daß die EU-Kommission dem Beschluß des Europaparlamentes und des Bundestages folge, das erfolgreiche Bürgerbegehren für einen verbesserten Volksgruppen- und Minderheitenschutz umzusetzen, statt es wie bisher vom Tisch zu wischen. Der Sprecher der Volksgruppe kündigte an, dieses Anliegen in die Debatte um eine Wiederwahl von Ursula von der Leyen zur Präsidentin der Europäischen Kommission und um das Programm der künftigen EU-Kommission einzubringen.

Wichtig, so Posselt, wäre auch, einen EU-Kommissar zu berufen, der sich ressortmäßig um Minderheitenfragen und Maßnahmen gegen Flucht und Vertreibung kümmert.

Rinshofer, Luis Nowak, Projektleiter Cornelius Von der Heyden, Paul Aschauer und Hannah Renner. Foto: Torsten Fricke

„Jeder vierte Bayer hat einen Vertriebenenhintergrund. Ein Schulprojekt dem wichtigen Thema Vertreibung zu widmen, ist deshalb großartig. Ich danke den Lehrern und Schülern am Gymnasium in Bad Tölz für dieses Engagement“, sagt Steffen Hörtler, SL-Landesobmann und Vize-Präsident des Bundes der Vertriebenen.

Im Rahmen des Projektseminars Geographie hatte eine 15köpfige Schülergruppe im März das Sudetendeutsche Museum, das Haus des Deutschen Ostens und den Bund der Vertriebenen besucht und unter anderem mit Dr. Raimund Paleczek, Leiter der Abteilung Historische Forschung und Archiv, und dem BdV-Landesvorsitzenden Christian Knau-

er über diesen Teil der deutschen Geschichte gesprochen.

„Gerade die junge Generation mit den Wurzeln der Vorfahren aus den deutschen Ostgebieten in Berührung zu bringen und dazu anzuregen, sich selbst auf Spurensuche zu begeben, ist ein wichtiger Auftrag – vor allem gegen das Vergessen“, so deren Lehrer Cornelius Von der Heyden, der das Schulprojekt geleitet und selbst sudetendeutsche Wurzeln hat. Als besondere Wertschätzung für das Interesse wurden die Schüler und Lehrer auf Initiative von BdV-Landeschef Knauer von der Staatskanzlei zum Gedenkakt für die Opfer von Flucht und Vertreibung am Samstag in das Prinz-Carl-Palais eingeladen. Bericht siehe Seite 3

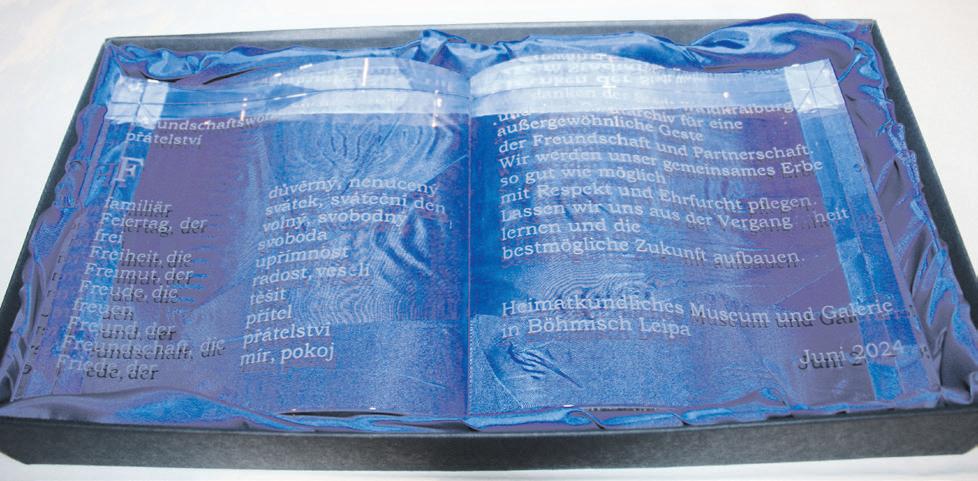

❯ Nach der Auszeichnung durch das Centrum Bavaria Bohemia reiste der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung nach Israel Brückenbauer

Seine beiden Lebensthemen liegen keine 24 Stunden auseinander: Am vergangenen Freitag ist Dr. Ludwig Spaenle für sein jahrzehntelanges deutschtschechisches Engagement mit dem Brückenbauerpreis des Centrums Bavaria Bohemia auszeichnet worden. Am Samstag flog der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe erneut nach Israel.

Für die böhmisch-bayerische Verständigung wünscht sich Spaenle, daß „das Wunder der Normalität weitergeht“. 2010 war der damalige Staatsminister für Unterricht und Kultus gemeinsam mit Volksgruppensprecher Bernd Posselt nach Tschechien gereist. Die beiden hatten damit den Weg bereitet für den ersten offiziellen Besuch eines bayerischen Ministerpräsidenten in Prag, mit dem Landeschef Horst Seehofer Monate später – in Begleitung von Posselt – ein neues Kapitel in den nachbarschaftlichen Beziehungen aufschlug. Spaenle und Posselt besuchten 2010 die Opferorte Kyrillund-Method-Kirche, Theresienstadt, Lidice und Aussig. Insbesondere das Gedenken in Lidice (siehe auch Seite 2) wurde von der tschechischen Öffentlichkeit besonders wahrgenommen. Man verneige sich vor den im Jahr 1942 von den Nationalsozialisten ermordeten Mitbürgern und bitte um Vergebung für „jenen Teil der Schuld, den wir zu tragen haben“, sagte Posselt damals. Gleichzeitig erinnerte der Volksgruppensprecher auch an das Schicksal der nach dem Krieg gewaltsam aus der Tschechoslowakei vertriebenen Sudetendeutschen. Man müsse alles dafür tun, daß Verbrechen wie jenes von Lidice „nie mehr im Namen Deutschlands“ geschähen, und man wolle sich dafür einsetzen, daß „die nachbarschaftlichen Beziehungen und die Freundschaft zwischen dem tschechischen und dem bayerischen Volk so eng wie möglich“ seien, erklärte Spaenle damals und lobt jetzt den Verständigungswillen auf beiden Seiten: „Dieses Händereichen über alles hinweg ist ein Wunder,

„Das, was ich dort gesehen habe, werde ich mein Leben lang nicht vergessen“, sagte Dr. Ludwig Spaenle nach dem Besuch des Festivalgeländes, wo die Hamas 364 zum größten Teil junge Menschen ermordet hat. Fotos: Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung

das eigentlich mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet gehört.“ Die beiden Reisen der bayerischen Spitzenpolitiker waren der Startschuß für weitere konkrete Schritte, wie die beiden Abkommen über Kultur und Wissenschaft, die Spaenle abschloß. Wichtig ist dem CSUPolitiker heute, den Jugendaustausch weiter voranzubringen. „Persönliche Begegnungen und das Überwinden von Sprachgrenzen sind das Ein und Alles. Wir müssen den jungen Menschen vermitteln, daß es das gemeinsame Haus Europa braucht.“

Zum zweiten Mal nach dem Terroranschlag der palästinensischen Hamas am 7. Oktober 2023 auf israelische Zivilisten flog Spaenle am vergangenen Samstag nach Tel Aviv. Beim ersten

Besuch im Dezember war Spaenle Mitglied der Delegation des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder gewesen.

Bei der jetzigen Arbeitsreise standen unter anderem ein Besuch des Leo-Baeck-Instituts in Jerusalem, das sich mit der Geschichte des deutschsprachigen Judentums beschäftigt, und ein Treffen in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem auf der Tagesordnung, um das Kooperationsabkommen, das Ministerpräsident Söder unterzeichnet hat, weiter umzusetzen.

„Wir wollen insbesondere Lehrer weiterbilden, um die Erinnerung an das Menscheitsverbrechen Holocaust aufrecht zu erhalten. Gleichzeitig ist es wichtig, daß wir als deutsche Zivilgesellschaft Verantwortung im Kampf gegen den Antisemitismus übernehmen“, so Spaenle.

In der Bayerischen Vertretung hat Spaenle außerdem im Auftrag der Landeshauptstadt Mün-

chen Familien von Nazi-Opfern Wertgegenstände zurückgegeben, die Hitlers Schergen vor über 80 Jahren geraubt hatten. Tief bewegt hat den Beauftragten der Besuch des Festivalgeländes am Kibbuz Re´im, wo die Hamas 364 Menschen ermordet hat. „Wir haben mit einem Betroffenen gesprochen, der 700 Kinder gerettet hat und jetzt so schwer traumatisiert ist, daß er nur noch zittert und nicht mehr schlafen kann. Das, was ich dort gesehen habe, werde ich mein Leben lang nicht vergessen.“ Mit seiner Israel-Reise will Spaenle deshalb auch eine klare Botschaft aussenden: „Die Verantwortung für die aktuelle Lage in Nahost trägt allein die Hamas, die mit ihrem brutalen Terroranschlag auf Zivilisten mehr als 1200 meist junge Menschen ermordet hat.“

Selbstverständlich dürfe man auch in Deutschland die israelische Politik und die massive Militärintervention kritisieren, aber hierzulande habe diese öffentliche Debatte längst einen Kipppunkt überschritten. „Israel wird ungeprüft und unwidersprochen als das Böse dargestellt. Die Leiden der palästinensischen Bevölkerung werden dabei als Instrument genutzt, um in Deutschland Haß und Antisemitismus zu verbreiten. Wir dürfen nicht vergessen, daß Israel die einzige funktionierende Demokratie im Nahen Osten ist.“ Daß jüdische Studenten und Wissenschaftler an deutschen Universitäten wieder gejagt und angegriffen werden, sei widerwärtig, so Spaenle. Hinzu komme, daß es sich bei den Opfern in der Regel auch noch um deutsche Staatsbürger handle, die mit der israelischen Regierungspolitik schon deshalb nichts zu tun hätten. Spaenle: „Diese Lage ist brandgefährlich. Hier ist der Rubikon überschritten.“

Eine Einladung der österreichischen Botschafterin Dr. Bettina Kirnbauer hat es SL-Büroleiter Peter Barton ermöglicht, die Präsidentin des Bundesrates, Margit Göll, in der Prager Botschaftsresidenz zu treffen. Die gebürtige Gmünderin schilderte Barton, wie sehr sie die Anliegen der Sudetendeutschen in ihrer Heimat interessieren, wo sie in ihrer niederösterreichischen Stadt zusammenkommen und zum festen Bestandteil der Region gehören. Daraufhin erzählte ihr Barton über seine Arbeit für Versöhnung und Verständigung zwischen Su-

detendeutschen und Tschechen, die er seit nunmehr 22 Jahren in der historischen Hauptstadt Böhmens und der Tschechischen Republik leisten darf. Das Prager Sudetendeutsche Büro versucht, die Arbeit der Landsleute aus Deutschland und Österreich in der Tschechischen Republik zu präsentieren, und Barton betont, daß die Sudetendeutschen, egal in welchem Land sie heute leben, nur eine einzige Heimat besitzen. Aus diesem Grund entwickelt sich die Zusammenarbeit des Prager Büros mit der Österreichischen Botschaft in Prag und dem SLÖ-Bundesvorsitzenden Rüdiger Stix sehr gut.

Margit Göll war von 2016 bis 2023 Abgeordnete im Landtag von Niederösterreich und wurde anschließend in den Bundesrat entsandt und hier für das erste Halbjahr 2024 zur Präsidentin gewählt. Die ÖVP-Politikerin ist verheiratet und hat einen Sohn.

❯ Tschechiens Staatspräsident Petr Pavel bei der Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz

Ziel ist „ein echter, gerechter und nachhaltiger Frieden“

Man müsse ein Stadium erreichen, „in dem auch Vertreter Rußlands am Verhandlungstisch sitzen“, hat Tschechiens Staatspräsident Petr Pavel nach dem Ukraine-Friedensgipfel in der Schweiz erklärt, der am Wochenende ohne Beteiligung Moskaus stattgefunden hat.

Über 100 Länder und internationale Organisationen hatten bei der Ukraine-Konferenz Grundlinien für mögliche Friedensgespräche zwischen Kiew und Moskau diskutiert. Die große Mehrheit der Teilnehmer forderte die Beteiligung „aller Parteien“ an einem Friedensprozeß und betonte zugleich die Bedeutung der Souveränität der Ukraine und die Unverletzlichkeit ihrer Grenzen. Die Abschlußerklärung wurde allerdings von mehreren BRICS-Staaten, wie Indien und Brasilien, nicht unterstützt. Und China, ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates und Unterstützer Rußlands, war der Konferenz ferngeblieben.

An dem Treffen hatte auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilgenommen, zu dem Petr Pavel eine besondere Beziehung hat. Als Staatsoberhaupt war Pavel nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs nicht nur nach Kiew, sondern auch an die Front im Osten der Ukraine gereist. Und auf der Münchner Sicherheitskonferenz hatte Pavel, der vor seiner politischen Karriere von 2015 bis 2018 Vorsitzender des Nato-Militärausschusses war, eine internationale Munitionsinitiative gestartet und aus nicht genannten Ländern rund eine halbe Million Schuß im Kaliber 155 Millimeter und 300 000 Schuß im Kaliber 122 Millimeter organisiert.

Die Beteiligung Rußlands an künftigen Friedensgesprächen

Reichenberg will Fernsehturm kaufen

Der 100 Meter hohe Fernseh- und Hotelturm auf dem Jeschken ist das weithin sichtbare Wahrzeichen der Region um Reichenberg. Der 1973 eröffnete Bau wurde von dem Architekten Karl Hubáček geplant und gehört dem Telekommunikationsanbieter České Radiokomunikace. Um Fördergelder für eine dringend notwendige Sanierung zu generieren, soll die Immobilie im Laufe des Jahres an die Stadt Reichenberg verkauft werden. Eine entsprechende Vorvereinbarung unterzeichneten beide Seiten am Montag.

IStGH: Tschechien rudert zurück

Daß der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) einen Haftbefehl gegen Israels demokratisch gewählten Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu beantragt hat, weil Israel die Hamas-Terroristen auch im Gaza-Streifen konsequent verfolgt, wurde unter anderem von Tschechiens Premierminister Petr Fiala scharf kritisiert. Jetzt kam die Rolle rückwärts. Die Tschechische Republik hat sich einer Initiative von mehr als 90 Ländern angeschlossen und in einer gemeinsamen Erklärung die „unerschütterliche Unterstützung“ für den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag bekräftigt. Das tschechische Außenministerium teilte am Samstag mit, daß Tschechien von der Unabhängigkeit der Entscheidungen des Gerichtshofs überzeugt sei und ihn als eine wichtige internationale Institution betrachte.

nen Euro dotiert. Das Preisgeld ist für die Finanzierung der ersten fünf Jahre in Deutschland gedacht. Im Rahmen seiner Forschung auf dem Gebiet der diskreten Mathematik hatte Kráľ eine Vermutung von Michael D. Plummer und László Lovász aus den 1970er Jahren bewiesen, wonach jeder brückenfreie kubische Graph eine exponentielle Anzahl perfekter Matchings hat. Eishockey-Verband bestätigt Hadamczik

Der tschechische Eishockeyverband (ČSLH) wird auch in den nächsten vier Jahren von Alois Hadamczik geführt. Bei der Hauptversammlung am Samstag in Prag stimmten 59 der 61 Delegierten für den 71jährigen ehemalige Nationaltrainer, der seit 2022 Verbandschef ist. Von 2006 bis 2008 und von 2010 bis 2014 coachte Hadamczik die Nationalmannschaft und gewann mit ihr 2006 Olympia-Bronze sowie drei WM-Medaillen. Hadamcziks bislang größter Erfolg als Verbandschef ist der WM-Titel, den die tschechische Nationalmannschaft vor ein paar Wochen bei der Heim-WM geholt hat.

Ein Toter bei Militärübung

könne aber, so Pavel, „nicht unter Bedingungen geschehen, die für das angegriffene Land inakzeptabel“ seien. „Die UN-Charta und insbesondere das Recht auf Selbstverteidigung, Souveränität und territoriale Integrität müssen respektiert werden“, stellte das Staatsoberhaupt klar. Es dürfe keinen Scheinfrieden geben, der den völkerrechtswidrigen Angriff im Nachhinein rechtfertigt, sondern das Ziel sei „ein echter, gerechter und nach-

haltiger Frieden“, so Pavel: „Vor uns liegt noch ein schwieriger Weg, aber wir können nicht mit gefalteten Händen warten.“

In der Abschlußerklärung stellten die Staaten klar, daß die UN-Charta, das Völkerrecht und damit die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine die Basis für den Friedenprozeß bilden.

Darüber hinaus konnte man sich auf eine gemeinsame Sichtweise zu den diskutierten The-

❯ Botschafter Andreas Künne beim Gedenken an das deutsche Massaker in Lidice

Am Jahrestag des deutschen Massakers an den Bewohnern des Dorfes Lidice hat auch der Deutsche Botschafter in Prag, Andreas Künne, an der Gedenkveranstaltung teilgenommen und einen Kranz niedergelegt. Nach der erfolgreichen und mutigen Kommandoaktion auf den Nazi-Verbrecher Reinhard Heydrich hatten Gestapo und SS aus Rache am 10. Juni 1942 eines der schlimmsten Kriegsverbrechen verübt. Alle 173 männlichen Bürger von Lidice, die älter als 15 Jahre waren, wurden erschossen. Dabei wurde der Bürgermeister František Hejma von den Nazis gezwungen, die Todeskandidaten zu iden-

tifizieren, bevor er als einer der letzten Opfer ebenfalls ermordet wurde. Die 195 Frauen wurden zunächst in das KZ Ravensbrück deportiert. Nur wenige Op-

fer überlebten des Kriegsende. Die Kinder wurden entweder zwangsgermanisiert oder in einem SS-Wagen vergast. Das perverse Ziel der Nazis, Lidice ein für alle mal auszulöschen ge-

men einigen: Ukrainische Kernkraftwerke wie Saporischschja müssen gesichert und geschützt werden. Sie sollten zudem der souveränen Kontrolle der Ukraine sowie der Aufsicht der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA) unterstehen. Die freie und sichere Handelsschiffahrt muß gewährleistet werden. Dieser Punkt ist insbesondere für die Länder des globalen Südens wichtig, weil sie auf ukrainische Getreideausfuhren angewiesen sind. Alle Kriegsgefangenen müssen ausgetauscht werden. Zudem müssen alle unrechtmäßig vertriebenen ukrainischen Kinder sowie sämtliche willkürlich inhaftierten Zivilisten in die Ukraine zurückgebracht werden. Torsten Fricke

PAuszeichnung für

Mathe-Professor

rof. Dr. Daniel Kráľ von der Masaryk-Universität in Brünn ist der erste tschechische Forscher, dem eine Alexandervon-Humboldt-Professur verliehen wird. Mit Berufung nach Leipzig will die Universität ihre Kompetenz auf dem Gebiet der sogenannten Diskreten Mathematik ausbauen. Die HumboldtProfessur ist die renommierteste Forschungs-Auszeichnung in Deutschland und mit 3,5 Millio-

Auf dem Truppenübungsplatz bei Olmütz ist am Montag bei einer Munitionsexplosion ein tschechischer Soldat ums Leben gekommen. Weitere acht Personen wurden verletzt. Verteidigungsministerin Jana Černochová reiste umgehend zur Unfallstelle und besuchte die Verletzten im Krankenhaus. Die Ministerin: „Nach ersten Erkenntnissen kann ausgeschlossen werden, daß die Explosion durch Sabotage oder andere Aktivitäten einer ausländischen Macht verursacht wurde.“

Vorchristliche Gräber entdeckt

Beim Bau der Autobahn D 35 haben Archäologen in der Nähe von Königgrätz das vermutlich längste Hügelgrab Europas entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen ist die Anlage rund 190 Meter lang. Die Grabanlage soll aus dem vierten Jahrhundert vor Christus stammen.

ISSN 0491-4546

Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.

lang nicht. Das Dorf wurde samt Gedenkstätte wieder aufgebaut, und auf der ganzen Welt nannten sich mehrere Kommunen in Lidice um. Botschafter Künne twitterte auf Tschechisch: „Lidice. Eine der schlimmsten Greueltaten, die die Deutschen je begangen haben. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, dafür zu sorgen, daß künftige Generationen in Frieden leben können. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um sicherzustellen, daß keine Macht es wagt, die Menschenrechte zu verletzen, Unschuldige brutal zu ermorden und den Menschen ihre Freiheit zu nehmen. Wir werden nicht vergessen. Nezapomeneme.“ Torsten Fricke

Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de; Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de. Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag. © 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München. Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

Dieses Projekt wird

des

für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

❯ Bundesweiter Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung

Als erstes Bundesland würdigt der Freistaat Bayern seit 2014 die Opfer von Flucht und Vertreibung mit einem eigenen Ge-

denktag, der am zweiten Sonntag im September begangen wird. Im Vorfeld des bundesweiten Gedenktags, der seit 2015

Celina (Grüne) und Volkmar Halbleib (SPD), Staatsministerin Ulrike Scharf und Bayerns BdV-Vorsitzender Christian Knauer.

zeitgleich mit dem Weltflüchtlingstag am 20. Juni stattfindet, en, wird in Bayern ebenfalls an die Opfer erinnert.

Für Samstag hatte Ministerpräsident Markus Söder die Beflaggung aller staatlichen Dienstgebäude in Bayern angeordnet.

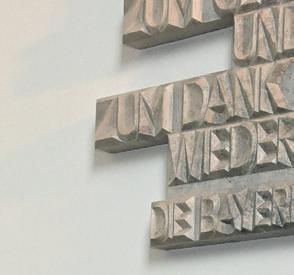

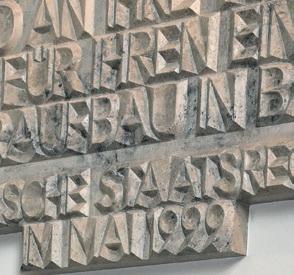

An der Gedenktafel in der Staatskanzlei gedachten Bayerns weitere stellvertretende Ministerpräsidentin Ulrike Scharf, Abgeordnete des Landtages und Christian Knauer, Landesvorsitzender des Bundes der Vertriebenen, mit Vertretern der Landsmannschaften der Opfer.

Auf der 1999 in der Staatskanzlei angebrachten Gedenktafel heißt es: „Den deutschen Vertriebenen zur Erinnerung an Deportation, Flucht und Vertreibung / Zum Gedenken an ihre Heimat und an ihre Toten / Zum Dank für ihren Einsatz beim Wiederaufbau in Bayern.“

Scharf, Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales sowie weitere stellvertretende Ministerpräsidentin des Freistaates Bayern und Schirmherrschaftsministerin der Sudetendeutschen

❯ Staatsministerin Ulrike Scharf kritisiert in ihrer Festrede die aktuelle Politik gegen Vertriebene und Aussiedler

„Frau Roth hat aus der Geschichte nichts verstanden“

„Immer wieder versuchen Despoten, Tradition, Kultur und Identität ganzer Völker auszulöschen“, hat Ulrike Scharf, weitere stellvertretende Ministerpräsidentin, in ihrer Festansprache am Samstag zum Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung gewarnt. So seien 2023 weltweit 113 Millionen Menschen auf der Flucht gewesen.

Scharf warnte davor, über die aktuellen Katastrophen das eigene Schicksal zu vergessen: „Zu oft gerät dabei die Geschichte deutscher Vertriebener, Aussiedler und Spätaussiedler in den Hintergrund. Die Menschen wurden damals vertrieben, weil sie Deutsche waren. Ein Stigma, eine Kollektivschuld, die viel zu oft vergessen wurden.“

Sudetendeutsche beim Gedenktag (von links): Bundeskulturreferent Prof. Dr. Ulf Broßmann mit Renate Ruchty von der Böhmerwald Sing- und Volkstanzgruppe und Bundesversammlungsmitglied Birgit Unfug, Landesobmann Ste en Hörtler mit Beauftragter Dr. Petra Loibl und Schatzmeister Toni Dutz mit Ehefrau Evi.

Besonderer Ehrengast: Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, mit Bayerns Staatsministerin Ulrike Scharf und dem Landtagsabgeordneten Peter Wähler.

Roth die eigentlich im Paragraphen 96 des Bundesvertriebenengesetzes garantierte Kulturförderung weiter sabotiert.

Diese Friedensbotschaft ist heute ist aktueller denn je. Wir bauen die Zukunft auf Ihren historischen Erfahrungen. Zukunft braucht Herkunft.“

Die Bayerische Staatsregierung hat deshalb eine Bundesratsinitiative gestartet, zum einen, um die Namensstreichung rückgängig zu machen, und zum anderen um zu verhindern, daß

In dieses negative Bild passe auch das Handeln der Staatsministerin beim Bundeskanzler sowie Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth, die das Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa umbenannt (Sudetendeutsche Zeitung berichtete) und „der Deutschen“ gestrichen hat, so Scharf: „,Der Deutschen‘ ist gelöscht, getilgt, von der ideologischen Sprachpolizei eliminiert. Bei der Documenta und den Berliner Filmfestspielen läßt man antisemitische Hetze durchgehen, aber Kultur und Geschichte der Deutschen streicht diese Bundesregierung weg. Frau Roth hat aus der Geschichte nichts verstanden.“ Roth solle sich ein Beispiel nehmen an den Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern, die in Europa Brücken bauen und sich seit Jahrzehnten für Versöhnung einsetzen.

❯ Christian Knauer, Landesvorsitzender des BdV „Fremdrentengesetz ist eine Verhöhnung“

Als „schreiende Ungerechtigkeit“ hat Christian Knauer, Landesvorsitzender des Bundes der Vertriebenen, in seiner Ansprache die aktuelle Regelung beim Fremdrentengesetz kritisiert.

Der Ärger unter den Spätaussiedlern und Aussiedlern sei groß, zumal, so Knauer, „offenkundig für so vieles auf der Welt bei uns Geld vorhanden scheint“. „Die Härtefallregelung, wie sie in den letzten Monaten vom Bund praktiziert wurde, ist nichts anderes als eine Verhöhnung dieser Menschen, die vielfach ihr Leben lang fleißig gearbeitet haben“, kritisierte der bayerische BdV-Chef mit deutlichen Worten und warnte vor Altersarmut bei den Betroffenen.

„Auch hier dürfen die Menschen nicht aus Verzweiflung in

die Arme der Parteien am ganz rechten oder linken Parteienspektrum getrieben werden“, warnte Knauer eindringlich.

„Wir kämpfen dafür, daß die Bundesregierung Sie nicht im Stich läßt“, unterstrich Ministerin Scharf in ihrer Festrede und sagte: „Ich verneige mich vor Ihrer Lebensleistung, vor Ihrer Friedensleistung. Sie sind Versöhner und Brückenbauer ohne Wenn und Aber. In der Charta der deutschen Heimatvertriebenen haben Sie sich schon früh zu einem geeinten Europa bekannt. Sie wollten von Anfang an und mit aller Kraft die Spirale von Krieg, Gewalt und Leid beenden.

In ihrer Eigenschaft als auch für Jugend zuständige Staatsministerin hatte Ulrike Scharf am Ende ihrer Rede noch eine persönliche Bitte an die Vertriebenen: „Bleiben Sie die Pioniere für Versöhnung und Freundschaft gerade in diesen Zeiten der Spaltung. Bleiben Sie die Kraft der Zukunft aus dem Wissen der Geschichte. Damit auch bei der jungen Generation die historische Saat Europas für Frieden und Freiheit aufgeht.“ Torsten Fricke

❯ Dr. Petra Loibl, Beauftragte der Staatsregierung

„Beeindruckende Botschaft“

Ein Viertel der bayerischen Bevölkerung kommt aus einer Familie mit Vertriebenenhintergrund, hat Dr. Petra Loibl, Beauftragte der Staatsregierung, in ihrer Rede festgestellt.

Das Schicksal der Vertriebenen sei „Teil unseres historischen Erbes und der Identität der Menschen in Bayern“ und dürfe nicht vergessen werden. Loibl: „Heute haben wir eine beeindruckende Botschaft des Zusammenhalts erlebt.“

Auf dem Podium sprach Bayerns BdV-Vorsitzender Christian Knauer mit den Zeitzeugen Johann Michl (links), Ria Schneider und Helmut Erwert über ihr erlebtes Vertreibungsschicksal.

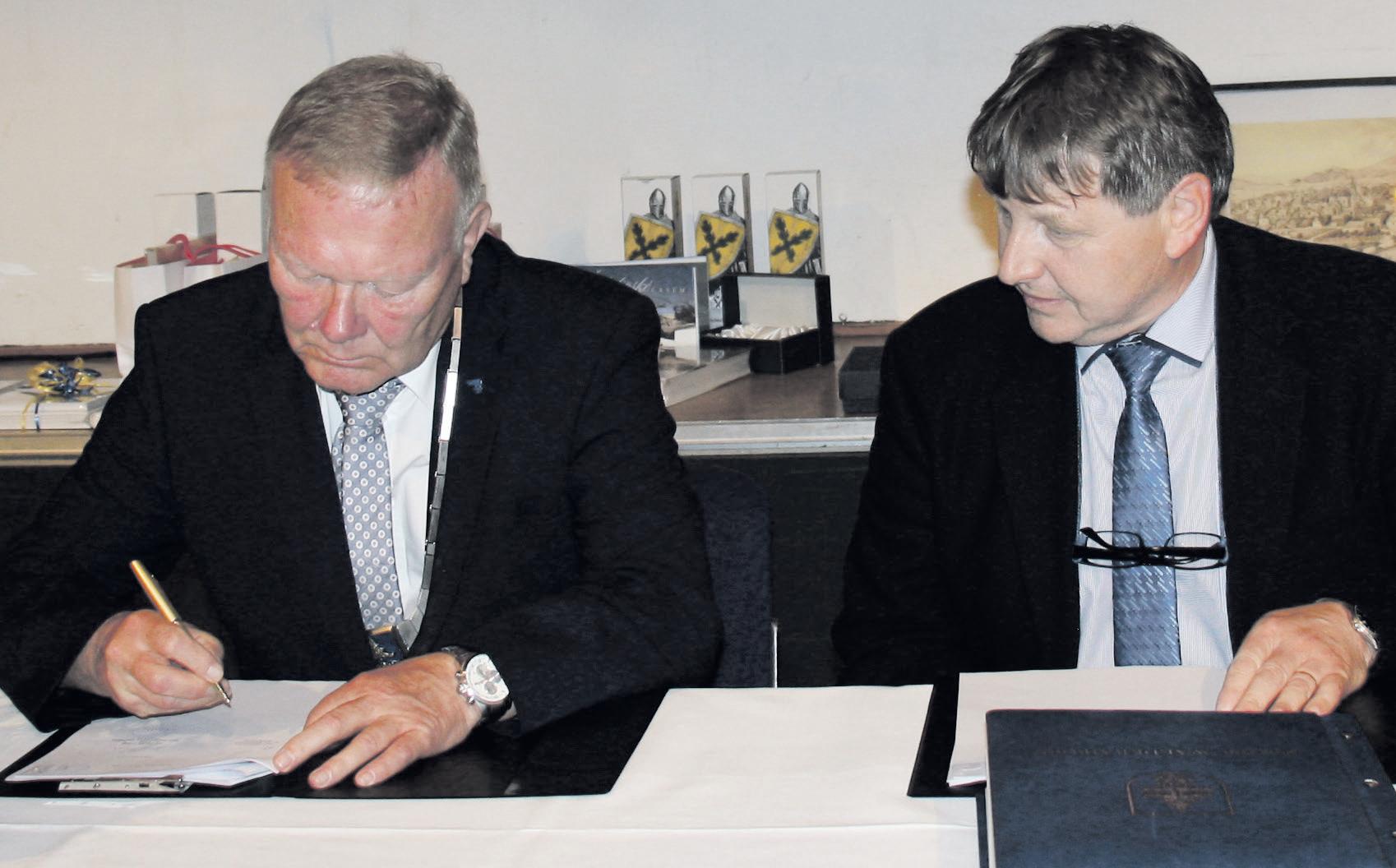

❯ Mitgliederversammlung wählt Prof. Dr. Matthias Stickler zum neuen Vorsitzenden

Die Akademie Mitteleuropa hat einen neuen Vorstand. Nachdem der bisherige

Vorsitzende Dr. Raimund Paleczek und der Geschäftsführende

Vorsitzende Dr. Günter Reichert ihre Positionen abgegeben hatten, wählte die Mitgliederversammlung auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden, den Würzburger Historiker Prof. Dr. Matthias Stickler, zum neuen Vorsitzenden.

Neuer stellvertretender Vorsitzender ist der Stuttgarter Politologe Carsten Eichenberger. Die beiden Vorstandsmitglieder sind mit der Arbeit der Akademie seit langem verbunden –Prof. Stickler neben seiner Tätigkeit im Vorstand als Referent und Carsten Eichenberger als ehemaliger Studienleiter des Heiligenhofs. Neuer Geschäftsführender Vorsitzender ist Hans Knapek. Schatzmeisterin bleibt Utta Ott. Der scheidende Vorstand und der Studienleiter der Akademie, Gustav Binder, berichteten von der erfreulichen Wiederaufnahme der Bildungsarbeit nach der Corona-Krise. Die vielfältigen Kontakte zu Universitäten und Einrichtungen der Zivilgesellschaft in den Ländern Ost- und Mitteleuropas erwiesen sich als tragfähig und ermöglichen weiterhin die Bildungs- und Begegnungsarbeit mit Studenten und weiteren Interessierten aus die-

■ Bis Sonntag, 27. Oktober, Sudetendeutsches Museum: „Oskar Schindler – Lebemann und Lebensretter“. Sonderausstellung in der Alfred-Kubin-Galerie. Eintritt frei. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10.00 bis 18.00 Uhr. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 22. Juni, 16.00 Uhr, Deutsches Kulturforum östliches Europa: „Holunderblüten – Die Prager Autorinnen Ossip Schubin, Marie Holzer und Hermine Hanel“. Eintritt frei. Anmeldung per eMail an reservierung@mendelssohnremise.de Mendelssohn-Remise Berlin, Jägerstraße 51, Berlin.

■ Montag, 24. Juni, 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen und Egerländer Gmoi z‘Nürnberg: Vernissage „Verloren, vermisst, verewigt –Heimatbilder der Sudetendeutschen“. Die Ausstellung wird bis zum 12. Juli gezeigt. Anmeldung per eMail an veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, Bankgasse 9, Nürnberg.

■ Montag, 24. Juni, 18.00 Uhr, Eröffnung der Ausstellung: „Böhmen liegt nicht am Meer“. Repräsentanz des Freistaats Bayern in der Tschechischen Republik, Michalská 12, Prag.

■ Montag, 24. Juni, 19.00 Uhr, Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus: „Wenzel Jaksch (1896–1966) – Biographische Schlaglichter auf einen Sozialdemokraten aus Mitteleuropa“. Buchvorstellung mit Prof. Dr. Michael Schwartz. Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.

■ Dienstag, 25. Juni, 19.00 Uhr, Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste: „Höhepunkte des deutschen Theaterlebens in Prag vom 18. bis zum 20. Jahrhundert“. Ringveranstaltung mit Prof. Dr. Herbert Zeman und Dr. Herbert Schrittesser. Anmeldung per eMail an sudak@ mailbox.org oder unter Telefon (0 89) 48 00 03 48. Sudetendeut-

Prof. Dr. Matthias Stickler überreicht Dr. Günter Reichert zum Abschied ein wissenschaftliches Werk über die Habsburger Monarchie.

sen Ländern. Auch ukrainische Teilnehmer kommen wieder zum Heiligenhof. Große Sorgen bereitet den Verantwortlichen allerdings die nahezu zum Erliegen gekommene Projektförderung durch die Bundesregierung. So hat die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), Staatsministerin Claudia Roth, entgegen ihren Ankündigungen bisher auch für 2024 die Förderung nicht wieder aufgenommen. Auch aus dem Bundesministerium des Innern und für Heimat kommen mittlerweile alarmierende Zeichen. Die für den Rest des Kalenderjahres benötigten Projektmittel sind bisher noch nicht genehmigt. Der Weg-

Der neue Vorstand der Akademie Mitteleuropa (von links): Hans Knapek, Utta Ott, Carsten Eichenberger und Vorsitzender Prof. Dr. Matthias Stickler.

fall dieser Förderungen würde die Seminararbeit der Akademie existenziell bedrohen.

Der neue Vorsitzende Prof. Stickler dankte Raimund Paleczek und Günter Reichert für deren Tätigkeit und langjähriges Engagement. Insbesondere Reichert habe die erfolgreiche Entwicklung der Akademie entscheidend geprägt, nachdem er 2008 das Amt des Geschäftsführenden Vorsitzenden von seinem Vorgänger, Staatssekretär Wolfgang Egerter, übernommen hatte. Mit der Wahl von Knapek zum neuen Geschäftsführenden Vorsitzenden soll auch die Verbindung zur Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk verstärkt werden, deren

VERANSTALTUNGSKALENDER

sches Haus, Adalbert-StifterSaal, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 29. Juni, 14.00 Uhr, Heimatkreis Freudenthal/ Altvater: 3. Erinnerungscafé. Stadtmuseum, Zangmeisterstraße 8, Memmingen.

■ Samstag, 29. Juni, 19.30 Uhr, BdV-Landesverband

Hessen: Kulturtagung „Von Heimat(en) und Identität(en) –(Spät-) Aussiedler aus den postsowjetischen Staaten, aus Polen und aus Rumänien“. Eintritt 8 Euro. Theater im Pariser Hof. Spiegelgasse 9, Wiesbaden.

■ Dienstag, 2. Juli, 16.00 bis 18.30 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Lebendige Erinnerung“. Schreibcafé mit Journalistin und Autorin Gunda Achterhold. Teilnahmegebühr 15 Euro. Anmeldung per eMail an info@sudetendeutsches-museum. de oder unter Telefon (0 89) 48 00 03 37, Sudetendeutsches Museum, Treffpunkt Museumskasse, Hochstraße 10, München. ■ Donnerstag, 4. Juli, 10.00 bis 17.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Hilfe für Jüdinnen und Juden während des Nationalsozialismus“. Fortbildung für Lehrer, Studenten und Museumsmitarbeiter. Anmeldung über die Bayerische Museumsakademie. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. ■ Freitag, 5. Juli, 15.30 Uhr, Riesengebirgler Heimatkreis Trautenau, Eröffnung der Ausstellung: „(Nicht) gekommen, um zu bleiben“ – Vertreibung, Patenschaft, Partnerschaft. Die Ausstellung wird bis zum 31. Juli gezeigt. Eintritt frei. Foyer, Rathaus Würzburg.

■ Samstag, 6. Juli, 11.30 Uhr: Monatstreffen der Graslitzer. Pizzeria Rosa Mystica, Erlanger Straße 13, Fürth.

■ Samstag, 6. Juli, 15.00 Uhr: Graslitzer Stammtisch Geretsried. Gasthof Geiger, Tattenkofener Straße 1, Geretsried.

■ Sonntag, 7. Juli, 10.00 Uhr, Heimatkreis Kaaden-Duppau: Marien-Wallfahrt mit zweisprachigem Festgottesdienst. Kapel-

lenberg, Winteritz (Vintířov).

■ Samstag, 13. Juli, 13.00 Uhr, Heimatkreis Komotau und Förderverein Mittleres Erzgebirge – Komotauer Land: Gedenkstunde an der „Gedenkstätte 9. Juni 1945“. Deutschneudorf.

■ Sonntag, 14. Juli, 9.30 bis 23.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: EM-Fußballfinale im Museum. 9.30 bis 14.00 Uhr: Böhmischer Frühschoppen.15.00 bis 18.00 Uhr: Tischkicker-Turnier.18.50 bis 19.00 Uhr: Dokumentarfilm „DFC Prag – die Legende kehrt zurück“ im Adalbert-Stifter-Saal. 19.00 bis 20.00 Uhr: Finale des Kickerturniers. 20.00 bis 23.00 Uhr: Public Viewing des EM-Finales im AdalbertStifter-Saal. Eintritt frei. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Mittwoch, 17. Juli, 14.00 Uhr: Monatstreffen der Graslitzer. Café Alte Villa, Erlanger Straße 50, Fürth.

■ Samstag, 20. Juli, 10.00 bis 14.30 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Mutig und menschlich: Ein Workshop zur Förderung von Zivilcourage“. Anmeldung per Telefon unter (0 89) 48 00 03 37 oder per eMail an anmeldung@sudetendeutschesmuseum.de

■ Samstag, 27. Juli, 10.00 Uhr, Bund der Deutschen in Böhmen: Heimatmesse anläßlich des Sankt-Anna-Festes mit den vertriebenen Deutschen und dortigen Tschechen. Laurentiuskirche in Luck bei Luditz.

■ Samstag, 3. August, 11.30 Uhr: Monatstreffen der Graslitzer. Pizzeria Rosa Mystica, Erlanger Straße 13, Fürth.

■ Sonntag, 4. August, 19.00 Uhr, Musikakademie der Studienstiftung des Deutschen Volkes: „Gustav Mahler: Das klagende Lied“. Konzert in der Isarphilharmonie. Gasteig HP8, Hans-Preißinger-Straße 8, München.

■ Mittwoch, 14. August, 14.00 Uhr: Monatstreffen der Graslitzer. Café Alte Villa, Erlanger Straße 50, Fürth.

Vorstandsvorsitzender der Diplom-Kaufmann ist. Die Akademie Mitteleuropa wurde 2002 von den Verantwortlichen des Sudetendeutschen Sozial- und Bildungswerks ins Leben gerufen. Ihre Aufgabe ist es, das Bildungs- und Begegnungsprogramm des Heiligenhofs auf die Länder Mittel- und Osteuropas auszuweiten. Die Akademie hat sich in dieser Zeit hohe Anerkennung verschafft. Ihre Arbeit wird begleitet durch ein mit hochrangigen Vertretern aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft besetztes Kuratorium. Diesem steht der ehemalige Richter des Bundesverfassungsgerichts, Professor Dr. Peter Michael Huber, vor.

■ Sonntag, 18. August, 11.00 Uhr, Förderverein Wallfahrtskirche Maria Kulm: 25. Egerländer Gebetstag. Wallfahrtskirche, Maria Kulm.

■ Donnerstag, 29. bis Freitag, 30. August, Stiftung GerhartHauptmann-Haus: „Demokratie erwandern – ein Spaziergang durch die Gründungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland“. Teilnehmerbeitrag: 140 Euro pro Person (inklusive Übernachtung und Essen). Anmeldung per eMail an kultur@hausschlesien.de oder per Telefon unter (0 22 44) 88 62 31. Haus Schlesien, Dollendorfer Landstraße 412, Königswinter.

■ Sonntag, 1. September, 10.30 Uhr, Monsignore Herbert Hautmann, Vertriebenenseelsorger der Erzdiözese Bamberg: Vertriebenenwallfahrt. Hauptzelebrant ist Regionaldekan Holger Kruschina aus Nittenau, der 1. Vorsitzende des Sudetendeutschen Priesterwerkes. Wallfahrtsbasilika Heilige Dreifaltigkeit, Gößweinstein.

■ Samstag, 7. September, 11.30 Uhr: Monatstreffen der Graslitzer. Pizzeria Rosa Mystica, Erlanger Straße 13, Fürth.

■ Freitag, 13. bis Sonntag, 15. September, Sudetendeutsche Landsmannschaft – Bundesverband: Sudetendeutscher Kongreß. Kloster Haindorf, č.p. 1, Hejnice, Tschechien.

■ Montag, 16. September, 19.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Brücken die verbinden“. Teil 3 der Vortragsreihe mit Prof. Dr. Stefan Samerski. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 10, München.

■ Mittwoch, 19. September, 14.00 Uhr: Monatstreffen der Graslitzer. Café Alte Villa, Erlanger Straße 50, Fürth.

■ Samstag, 19. bis Montag, 30. September: Sandauer Heimattreffen in Arzberg und Sandau. Auszug aus dem Programm: Samstag, 16.00 Uhr: Treffen in der Sandauer Heimatstube. Sonntag, 9.30 Uhr: Festgottesdienst und Patronatsfest in der Pfarrkirche St. Michael. Montag, 10.00 Uhr: Feierliches Hochamt.

■ Bis Mittwoch, 31. Juli: Ausstellung „Vertreibung 1939“. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München. Öffnungszeiten: werktags von 10.00 bis 20.00 Uhr. Die Ausstellung „Vertriebene 1939“ veranschaulicht anhand von 400 Fotografien, Plakaten und Dokumenten die traumatischen Erlebnisse und Erfahrungen der polnischen Zivilbevölkerung, die während des Zweiten Weltkriegs aus den Teilen Polens deportiert wurde, die an das „Dritte Reich“ angegliedert wurden. Die gewaltsamen Zwangsaussiedlungen, Inhaftierungen und Ermordungen von insgesamt 1,5 Millionen polnischer und jüdischer Bürger waren zugleich Teil der nationalsozialistischen Bevölkerungspolitik, die in der Errichtung von KZs und im Holocaust mündete.

An ihrer Stelle wurden „Volksdeutsche“ aus Ost- und Südosteuropa angesiedelt, denn das Ziel der Besatzer war die völlige Germanisierung der Territorien. So sollte in einem Distrikt namens „Warthegau“ eine „blonde Provinz“ als „ein Laboratorium zur Züchtung des germanischen Herrenmenschen“ entstehen.

■ Donnerstag, 18. Juli bis Freitag, 2. August: Kultursommercamp24 – Deutsch-Tschechische Kinderfreizeit. Veranstaltung für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre aus Deutschland und Tschechien. Über 100 Kinder und Jugendliche aus Deutschland und Tschechien kommen jedes Jahr auf dem Heiligenhof zusammen. Sie treiben gemeinsam Sport und Spiel, basteln, singen, lernen und vertiefen ihre Sprachkenntnisse und ihr Wissen. Damit soll die Verständigung zwischen jungen Deutschen und Tschechen initiiert und verstärkt werden. Anmeldungen per eMail an info@heiligenhof.de

Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de

❯

■ Donnerstag, 4. Juli, 10.00 bis 16.30 Uhr: „Hilfe für Jüdinnen und Juden während des Nationalsozialismus. Das Beispiel Oskar Schindler“. Fortbildungsveranstaltung für Lehrkräfte weiterführender Schularten, Mitarbeiter von Museen und zeitgeschichtlichen Einrichtungen sowie Studenten. Die Gedenkstätte Yad Vashem nennt sie „Gerechte unter den Völkern“ – Menschen, die während des Nationalsozialismus Juden halfen. In einem Fachvortrag erläutert die Historikerin Prof. Dr. Susanna

Schrafstetter zunächst die dafür notwendigen Bedingungen und Faktoren. Anschließend präsentiert Dr. Raimund Paleczek, Forschungsleiter des Sudetendeutschen Museums, in der Sonderausstellung den Lebensweg Oskar Schindlers als ein herausragendes Beispiel. Am Nachmittag diskutieren die Teilnehmer in Workshops die Vermittlung des Themas in Schule und am außerschulischen Lernort. Anmeldung über die Bayerische Museumsakademie (www.bayerischemuseumsakademie.de).

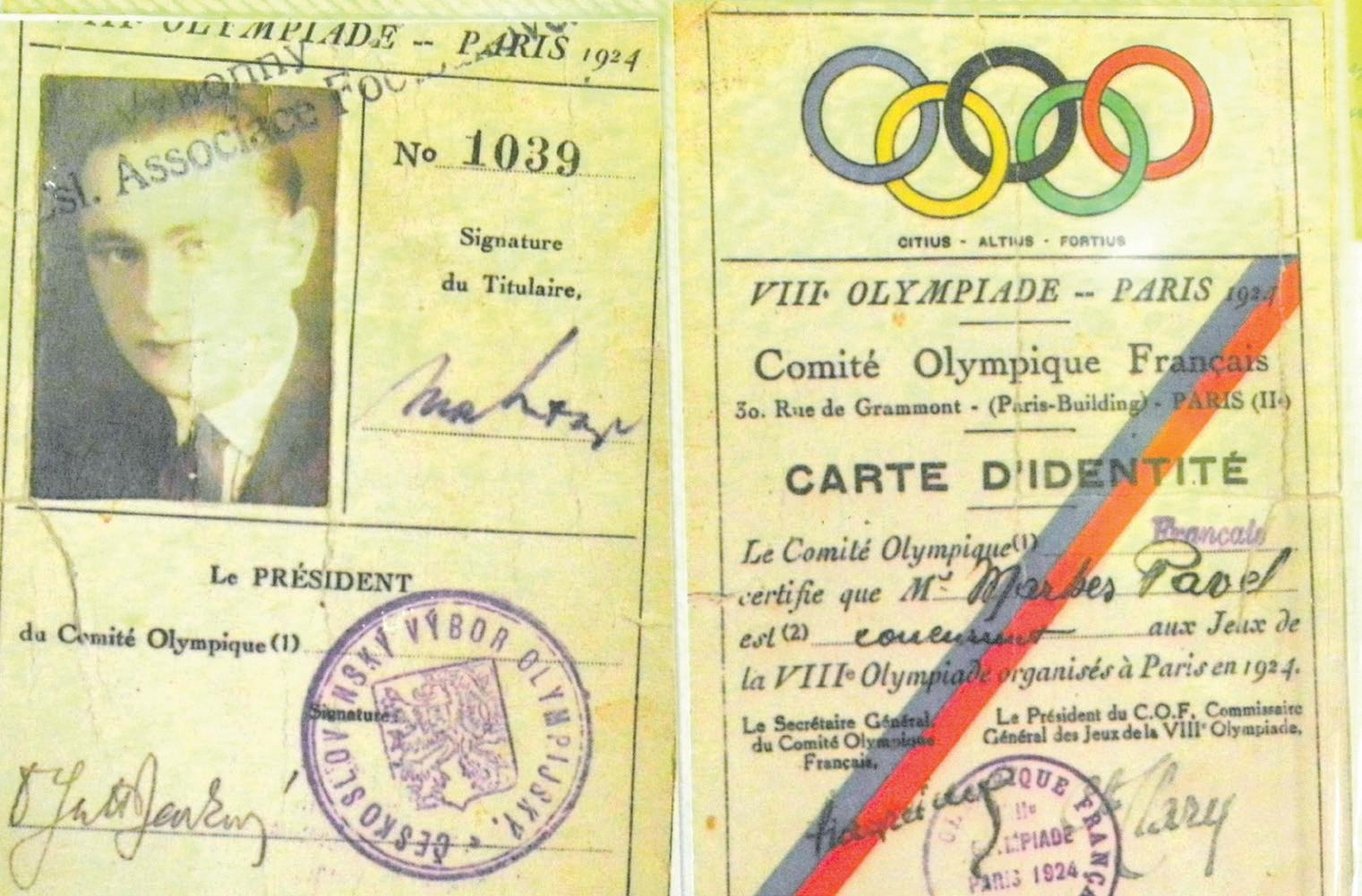

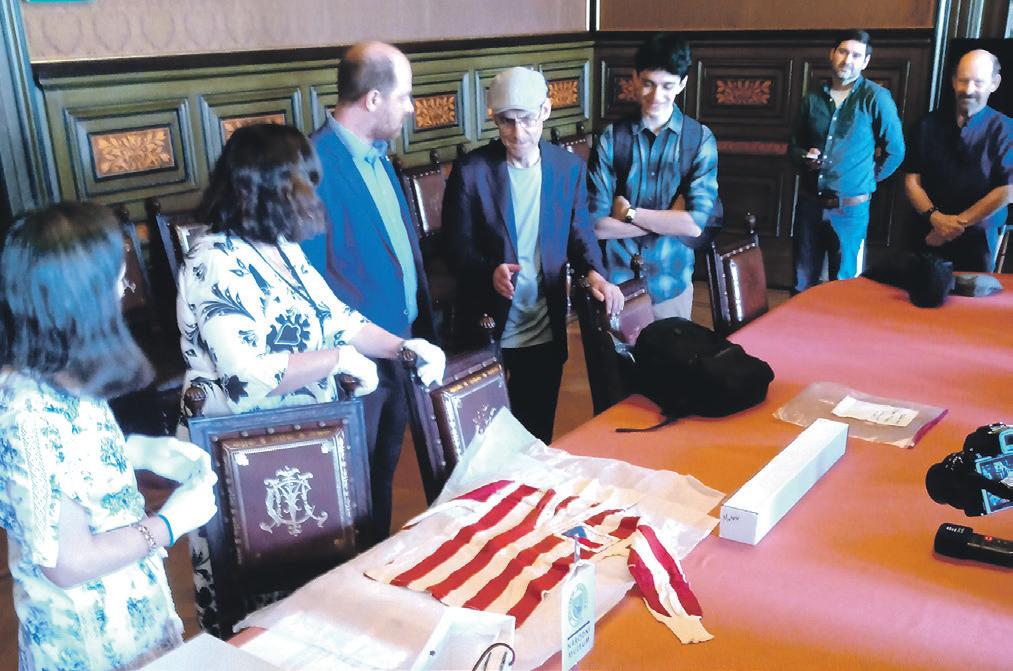

Paul Mahrer gehörte zur tschechoslowakischen Nationalmannschaft, die bei den Olympischen Spielen 1924 in Paris erst im Achtel nale gegen die Schweiz scheiterte. Ein historisches Dokument: Die Akkreditierung von Paul Mahrer für die Olympischen Spiele vor hundert Jahren in Paris mit der Nummer 1039.

❯ Nachfahren auf den Spuren des jüdischen Sportlers in Prag, Teplitz-Schönau und Berlin

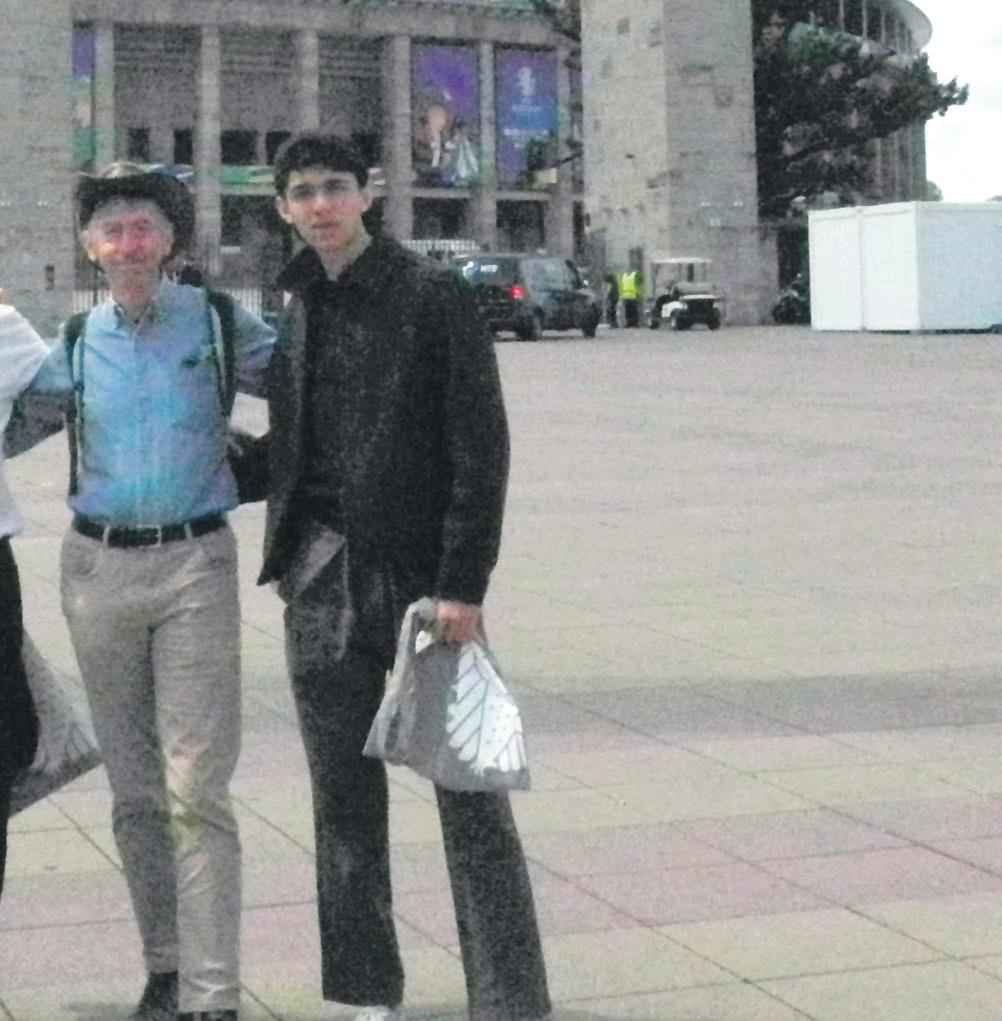

Es war nicht der erste Besuch in Prag, Theresienstadt und Berlin für die Enkel und Urenkel des berühmten Fußballers der ersten tschechoslowakischen Republik Paul Mahrer. Aber zur Europameisterschaft in Deutschland, zu der sich auch Tschechien qualifiziert hat, und vor den Olympischen Spielen in Paris in diesem Sommer, gab es viele Gründe aus Los Angeles und New York nach Europa zu reisen.

In Prag empfingen Vertreter des nationalen Fußballverbands, darunter auch ein Funktionär des FK Teplice aus der Heimatstadt des 1900 in Teplitz-Schönau geborenen Paul Mahrer, die Nachkommen. Im Nationalmuseum in Prag überreichten sie das in der Familie erhalten gebliebene Trikot Mahrers in der tschechoslowakischen Olympiamannschaft von 1924 als Leihgabe.

Dann gab es am 3. Juni ein Spiel des Deutschen Fußball Clubs (DFC) Prag gegen die Europeada-Mannschaft der Deutschen Minderheit in Tschechien. In die Mannschaft DFC reihten sich vier Spieler der Nachfahren Paul Mahrers, der 1923 vom Teplitzer Fußball Klub 03 in diesen Club gewechselt hatte, ein: die Enkel Thomas und Alec, sowie die Urenkelin Dani und der Urenkel Zev. Thomas Oellermann, der auch mitspielte und den fußballerischen Kontakt zu den Amerikanern schon einige Jahre pflegt, jubelte: „Das erste Mal seit 90 Jahren führt ein Mahrer unseren DFC als Kapitän aufs Feld!“ Leider verlor der DFC das denkwürdige Spiel mit 2 zu 25. Vielleicht aber ein gutes Omen für die Mannschaft der deutschen Minderheit bei der Europeada. Dann besuchten die Mahrers Theresienstadt, wohin Paul als Jude 1943 ins Ghetto deportiert wurde, und das er mit viel Glück überlebte – im Gegensatz zu seinen Brüdern Kurt und Otto, die im KZ Auschwitz ermordet wurden – wohl auch weil er als Spielertrainer im Team der Fleischer, die den Pokalwettbewerb gewannen, tätig sein konnte. Ein Abstecher nach Aussig führte die Mahrers zur dortigen Ausstellung „Unsere Deutschen“ und erstmals nach Teplitz-Schönau zum Haus, in dem Paul Mahrer aufwuchs. In Berlin besuchten sie den Deutschen Bundestag, wo sie auf den begeisterten

von

dem

Fußballer Jörg Nürnberger trafen, der auch einige Wurzeln in Prag geschlagen hat, und sie gingen zum Olympiapark, wo gerade die Ausstellung „Sport. Masse. Macht. – Fußball im Nationalsozialismus“ zu sehen ist und Hertha BSC auch seinen Vereinssitz hat. Dort wurden die Mahrers vom Interimspräsidenten Fabian Drescher und dem Geschäftsführer Thomas E. Herrich empfangen, weil auch Hertha eine Geschichte mit Paul Mahrer verbindet. 1933 spielte der DFC bei Hertha, wegen des Einflusses der Nationalsozialisten schon damals, durften die jüdischen Spieler, darunter Paul Mahrer, nicht antreten.

Das Gespräch mit der sportlichen Familie danach, wobei nur die Urenkelin Dani eine richtige Fußballerin geworden ist, kein Wunder bei der hohen Wertschätzung des Frauenfußballs in den Vereinigten Staaten, drehte sich viel

Olympiastadion.

kischen Mannschaft 1924 in Paris ein. Mahrer spielte in jener Zeit sechs Mal für die Auswahl seines Landes. Ein enger Freund wurde dabei wohl der Prager František Plánička (1904–1996), der Torwart der tschechoslowakischen Nationalmannschaft zwischen 1926 und 1938, den er ab 1966 immer wieder besuchte. Aber auch die Rückkehr in die USA, wo Paul Mahrer zwischen 1926 und 1932 bereits als Spieler gelebt hatte und wo sein zweiter Sohn Jerry geboren wurde, findet seinen Niederschlag mit Fotos von 1947, wo er in einer jüdischen Altherren-Mannschaft noch einmal mit Spielerfreunden auftritt.

Thomas Mahrer, der in Los Angeles

der

um die familiäre Präsenz von Paul Mahrer und die Reisen, die die Familie eigentlich seit 1966 immer wieder in die Tschechoslowakei, vor allem nach Prag und Theresienstadt, führte. Auch die böhmische Küche war in der Familie, vor allem in New York sehr präsent und geliebt und in Tschechien immer wieder gerne probiert.

Das von Alec aus New York mitgeführte Familienalbum seines Großvaters enthielt dann wahre Schätze. Die Teplitzer Anfänge im TFK 03 wurden sichtbar, und die große und erfolgreiche Südamerikareise 1922 mit Spielen in Rio de Janeiro und Buenos Aires wird darin vielfach dokumentiert mit touristisch anmutenden Fotos, aber auch mit Original-Zeitungsausschnitten der argentinischen Presse.

Einen besonderen Raum nimmt die Olympiateilnahme der tschechoslowa-

lebt und der Vater der Fußballverrückten Dani ist, erzählt dann noch von der Stärke seiner Großmutter Betty, geborene Guttmann, die es geschafft hat, sich und ihre beiden Söhne, auch wegen der amerikanischen Staatsbürgerschaft ihres zweiten Sohnes, in Nazideutschland überleben zu lassen. Sie waren in verschiedenen Lagern interniert und kamen durch einen durch das IRK organisierten Gefangenenaustausch im Februar 1944 über die Schweiz in die USA. Und er erzählt von den ersten Besuchen in Israel Ende der 1960er Jahre, wo Paul Mahrer offiziell empfangen wurde und mit vielen jüdischen Fußballern aus der Tschechoslowakei zusammentraf. Am Ende, kurz vor ihrem Rückflug in die USA, blieb als Resümee: Wohin hat es die Anfang des 20. Jahrhunderts geborenen Teplitzer, Deutsche und Juden, aber ja auch einige Tschechen verschlagen? Ganz schön weit in die Welt, wenn sie die schrecklichen Zeitläufte überleben konnten. Ulrich Miksch

❯ Die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, MdL Dr. Petra Loibl, besuchte das Sudetendeutsche Museum

„Hier gibt es immer wieder Neues zu entdecken“

Der Vorstandsvorsitzende der Sudetendeutschen Stiftung, Dr. Ortfried Kotzian (links), und der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk, Hans Knapek (rechts), zeigten der Beauftragten MdL Dr. Petra Loibl das Sudetendeutsche Museum.

Foto: Aussiedler- und Vertriebenenbeauftragte Bayern

Die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, MdL Dr. Petra Loibl, hat am vergangenen Montag das Sudetendeutsche Museum in München besucht.

Die CSU-Politikerin wurde dabei von Dr. Ortfried Kotzian (Sudetendeutsche Stiftung) und Hans Knapek (Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk) durch die Dauerausstellung geführt.

Dr. Petra Loibl: „Es ist für mich keine Überraschung, daß das Sudetendeut-

sche Museum das beliebteste Museum in ganz München ist. Es ist eine wahre Schatzgrube. Man kann hier durch die Jahrhunderte reisen, sich sehr gut in die jeweilige Zeit einfügen, und lernt auch viel über die große kulturelle wie sprachliche Vielfalt der verschiedenen Regionen des Sudetenlandes.“

Die Beauftragte sagte zudem, sie werde das Museum weiterempfehlen und habe fest vor, sobald als möglich wiederzukommen, „denn hier gibt es, gleich wie oft man zu Besuch kommt, immer wieder Neues zu entdecken“.

Vor zwei Wochen besuchte ich das Dorf Zürau, das in der böhmischen Hopfenregion um Saaz liegt. Ein Dorf, in dem ich vor einigen Jahren schon einmal war. Bei meinem ersten Besuch war mir der völlig ruinöse Zustand der Dorfkirche aufgefallen. Jetzt nahm ich wahr, daß man eifrig dabei ist, das kleine sakrale Juwel wieder herzurichten. Außen erstrahlt es bereits in neuem Glanz. Innen ist noch einiges zu tun. Ob die Kirche allerdings wieder zu einem lebendigen Zentrum des Dorfes werden wird? Zu hoffen wäre es. Die religiöse Situation in Nordwestböhmen läßt allerdings zweifeln. Immerhin ist die Sanierung der Kirche eine Erinnerung an das früher blühende Glaubensleben in der Region. Nach der Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus Zürau wurden Wolhynien-Tschechen im Dorf angesiedelt, die sich wie andernorts mit der Geschichte und Tradition ihrer neuen Umgebung kaum identifizieren konnten. Außerdem ist das Dorf, was die Bevölkerungszahl betrifft, deutlich geschrumpft. Während 1930 noch 380 Bewohner hier lebten, waren es 2021 nur mehr 68, so verrät die Internetenzyklopädie Wikipädia. Man merkt dem Ort eine gewisse Leere an. Auf der anderen Seite ist da aber auch noch immer ein Rest von Idylle. Malerisch inmitten von Hopfenfeldern gelegen, ist es ein Ruhe- und Kraftort. So habe ich Zürau nun schon zweimal erlebt, und so wird es mir im Gedächtnis bleiben. Als Ruhe- und Kraftort empfand das kleine böhmische Dorf auch einer der ganz Großen der deutschen Literaturgeschichte, Franz Kafka, dessen 100. Todestag dieses Jahr begangen wurde. Er war der Anlaß, warum ich im Rahmen eines Ausflugs mit Freunden abermals Zürau besuchen wollte. Der Schriftsteller hatte im August 1917 einen Blutsturz erlitten, nach dem seine Tuberkuloseerkrankung diagnostiziert wurde, an der er schließlich auch sterben sollte. Zur Erholung zog er sich bis Ende April 1918 nach Zürau zurück, wo seine Schwester Ottla einen Bauernhof bewirtschaftete. Im Rückblick empfand Kafka seinen Aufenthalt in der Provinz als einen der besten Abschnitte seines Lebens.

An literarischen Zeugnissen sind aus dieser Zeit die sogenannten „Zürauer Aphorismen“ erhalten, die später Max Brod – wie fast alles andere von Kafka – herausgab. Es handelt sich um kurze versonnene und manchmal auch versponnene Gedanken, die Einblick in das Geistes- und Gefühlsleben des Schriftstellers geben. Der letzte der insgesamt 109 Aphorismen beginnt folgendermaßen: „Daß es uns an Glauben fehle, kann man nicht sagen. Allein die einfache Tatsache unseres Lebens ist an Glaubenswert gar nicht auszuschöpfen.“ Der Aphorismus geht danach noch ein wenig weiter. Aber diese zwei Sätze reichen schon zum Nach- und Weiterdenken.

Die Worte des todeskranken Franz Kafka ebenso wie das heutige Dörfchen Zürau in seiner ganzen Ambivalenz zwischen Leere und Kraft stellen mir Fragen: „Worin besteht der Sinn deines Lebens?“, „Schätzt du dein Leben?“, „Ist dir das Leben, wie es ist, nämlich in seiner Ambivalenz, in seiner Leere ebenso wie in seiner Fülle ein Impuls zu sagen: ,Ja, ich glaube‘?“. Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien-München

Sudetendeutsche Zeitung mit Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau · Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Heimatzeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimatblatt · Zuckmantler Heimatbrief Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:

jährlich durch Lastschrift

halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift

Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung Gras itzer Heimatzeitung 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimatblatt, Zuckmantler Heimatbrief 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!

Adresse:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon

Geburtsdatum, Heimatkreis

Datum, Unterschrift

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontoinhaber

Kontonummer oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC

Datum, Unterschrift

Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per E-Mail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH Hochstraße 8 81669 München

E-Mail svg@sudeten.de 25/2024

Am 24. Juni feiert Hannelore Heller/Neudert, eine bekennende Egerländerin und versierte Bankerin, im mittelfränkischen Roth ihren 70. Geburtstag.

Z

� Ein Kind der SL-Basis mit Wurzeln im Egerland

ur Welt kam Hannelore Heller 1954 in Osterdorf bei Pappenheim im Kreis Weißenburg in Oberfranken als drittes Kind des Metzgermeisters Josef Neudert und der Damenschneiderin Elisabeth Neudert/Kraus. Der Vater stammte aus Langgrün bei Buchau im ehemaligen Kreis Luditz, die Mutter aus Engelhaus im ehemaligen Kreis Karlsbad. Bruder Alois kam 1945 noch in Engelhaus zur Welt, Bruder Reinhold 1948 in Pappenheim und Schwester Brigitte 1960 in Weißenburg.

Ihre ersten elf Lebensjahre verbrachte sie in KimratshofenOberhofen in Bayerisch-Schwaben bei Anton und Anna Kraus, den Eltern ihrer Mutter. 1965 zog sie nach Weißenburg, wo sie 1970 Mittlere Reife und bei der Stadtsparkasse eine Banklehre machte. Bereits vor dem Ende ihrer Lehrzeit war das Finanzgenie in die Kreditabteilung gekommen und blieb Zeit ihres Berufslebens dem Kreditwesen treu. 1972 wurde sie Kreditsachbearbeiterin, später Stellvertretende Referatsleiterin der Kreditabteilung. In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre machte sie an der Bayerischen Verwaltungsschule in München den Sparkassenbetriebswirt, sie machte die Ausbil-

Am 11. Juni starb Rudolf Hüttl, langjähriger Obmann der SLKreisgruppe Bamberg, mit 87 Jahren in Bamberg.

Am 1. Januar 1937 kam Rudolf Hüttner in Mies zur Welt. Der Vater betrieb eine Drogerie. Anfang Juli 1945 holten Amerikaner aus Schweinfurt das beim Geschäft gelagerte Fotopapier ab. Man hätte mitfahren können, aber man wartete. Und so kam Rudolf Hüttner mit seiner Familie in das Lager Vlašim bei Prag. Hunger begleitete die Familie, und der Junge mußte Massengräber schaufeln. Dann ging es auf einen tschechischen Bauernhof, wo Rudolf als Knecht arbeiten mußte. Der Vater war schwer krank und konnte nur liegend transportiert werden. Schließlich folgte die Vertreibung.

Am 6. März starb Hans-Karl Fischer, Mitglied des Vorstands der Heimatgruppe Kuhländchen-München mit 66 Jahren in München.

Hans-Karl Fischer kam am 31. August 1957 in Passau zur Welt und wuchs im nahen Seestetten auf. In München studierte er Philosophie sowie Literaturgeschichte. Anschließend war er bis 1981 Herausgeber der Passauer Anthologie „Handzeichen“. Zu seiner lesenswerten Erzählung „Der Friedhof von Gstöding“ stellte die „Passauer Neue Presse“ die sprachliche und inhaltliche Komplexität des jungen Autors heraus. Die „Oberpfälzer Nachrichten“ bestätigten ihm eine Begabung für Satire, die er amüsant und volksschwankähnlich mit Esprit komponiere. Über den Gewinn des Werkstattpreises in Lyrik 2001 schreibt der „Münchner Merkur“, daß Fischer mit markigen Versen, die wach machten, und konkreten Sprachbildern und Rhythmik die Zuhörer, die ihn gewählt hätten, beeindruckt habe. Bald erschienen weitere Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften, und so wurde er 2003 leitender Redakteur des Buches „schöne böse kindheit“ des Münchner Literaturbüros. Jahrelang berichtete er über die Abende des Lyrik-Preises München und arbeitete bis

dereignungsprüfung und beendete ein Abendstudium als Betriebswirtin.

1980 bis 1983 wurde sie Personalratsvorsitzende der Hauptniederlassung Roth. 1981 trat sie in die SL-Ortsgruppe Roth ein und übernahm recht bald Ehrenämter wie Schriftführerin und Vermögensverwalterin. 1983 wurde sie Gruppenleiterin der Abteilung Kredit und Stellvertretende Leiterin der Abteilung Kredit der Vereinigten Sparkassen Roth-Schwabach, 1987 Leiterin der Abteilung Firmenkunden der Hauptniederlassung Roth mit Hilpoltstein, Roth und Spalt. In den 1980er Jahren hatte die Sparkasse einen gemischten Chor, Heller war die Altstimme. Und in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre gab sie AzubiUnterricht für das Personalkreditgeschäft.

1996 bis 2000 war sie Gruppenleiterin Kreditrevision und Stellvertretende Leiterin Revision der Sparkasse Roth-Schwabach, bis 2012 wieder Kreditsachbearbeiterin, nun durch Fusion bei der Sparkasse Mittelfranken-Süd.

Hannelore Heller: „Die Sparkasse war meine Zweitfamilie.“ Und die SL, bei der auch die Stieftöchter mitmachen, ist ihre Erstfamilie. Heller: Ich bin ein Kind der SL-Basis.“

1989 heiratete sie Dieter Heller, der in Sandau im nordböhmischen Kreis Böhmisch Leipa zur Welt gekommen war und dort noch die erste Volksschulklasse besucht hatte. Mit der Heirat bekam sie die Stieftöchter Elke Thumm und Erika Grasser, mittlerewile hat sie vier Stiefenkel und einen Stiefurenkel.

� Verdienstvoller Egerländer

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft erkannte schnell den Wert der unaufgeregten, analytischen und zurückhaltenden, aber dennoch durchsetzungsstarken Landsmännin. Aufzuzählen, was sie nicht war und ist, wäre leichter, als ihre Ämter aufzulisten. Sie war Mitglied des Vorstandes der Bezirksgruppe Mittelfranken, des Präsidiums, des Ältestenrates und Vizepräsidentin der Sudetendeutschen Bundesversammlung sowie Mitglied des Stiftungsrates der Sudetendeutschen Stiftung. Sie ist Finanzverwalterin und Stellvertretende Obfrau der SLLandesgruppe Bayern, Mitglied der Bundesversammlung und Mitglied von 19 landsmannschaftlichen, kulturellen, politi-

Rudolf Hüttner †

Über ein Lager landete die Familie in Wonfurt bei Haßfurt in Unterfranken, zuerst mißtrauisch beobachtet, dann allmählich angenommen. Man hielt sich mit Gelegenheitsarbeiten und der Produktion von Schuhweiß und Exobrausepulver über Wasser. 1951 kam die Familie nach Bamberg. Der Abschied von Wonfurt war tränenreich. 1957 konnte der Vater in Bamberg-Gartenstadt eine Drogerie eröffnen. Rudolf besuchte das Gymnasium in Bamberg bis zur 4. Klasse und trat 1954 eine Drogistenlehre an. Der Abschluß erfolgte in Schweinfurt. Er arbeitete bei seinem Vater, übernahm 1974 die Firma und betrieb sie bis 2000. In Bamberg hatte sich Rudolf Hüttners Vater intensiv für die Landsmannschaft eingesetzt. Rudolf trat 1986 in die SL ein. Er übernahm 1988 das Amt des Obmanns der SL-Ortsgruppe Bamberg-Gartenstadt und wurde 2004 Obmann der SL-Kreisgruppe Bamberg. Etwas später wurde er auch Stellvertretender Obmann

� Kuhländchen

zu seinem Tod bei den „Literaturseiten München“ mit. Dort veröffentlichte er als Redakteur der „Lyrischen Kostproben“ Aphorismen, Gedichte, Kurzgeschichten, Feuilletons, Dialektgedichte und Essays. Er veranstaltete Abende und Führungen in der Glyptothek, wo er den Teilnehmern die griechische Mythologie näherbrachte. Und er fertigte künstlerische Scherenschnitt-Portraits und -Masken an.

Eine besondere Ehrung erhält Hans-Karl Fischer posthum. Im heurigen Kafkajahr wird sein Gedicht „In den Kittel eines / Käfers getunkt“ aus seinem Gedichtband „Diebstahl“ (2002) in der Kulturzeitschrift „Literatur in Bayern“ unter der Rubrik „Bayerische Kleinode“ abgedruckt. In ihrer Besprechung weist Pia-Elisabeth Leuschner darauf hin, daß Fischer in seinem Gedicht souverän Anspielungen auf gleich drei Werke Kafkas verwebe und diese überbiete, es handele sich um „Die Verwandlung“, „Eine kaiserliche Botschaft“ sowie „Das

schen, Natur- und Sportvereinen. Und natürlich war und ist sie maßgeblich an den von ihrem Mann Dieter initiierten Projekten und Veranstaltungen beteiligt. Dazu gehören die Publikationen „Erinnerung an Flucht und Vertreibung vor 60 Jahren“ der heimatkundlichen Schriftenreihe des Landkreises Roth und „Arbeitshilfen für den Amtswalter“ der SL Bayern, die deutsche Ausgabe des tschechischen Buches „Verschwundene Orte des Duppauer Gebirges von A bis Z“ der Historikerin Zdena Binterová, das Buch „Das Flüchtlingslager Vogelherd/Schwabach, Station auf dem Weg der Vertreibung“ und die Liste der Mahn- und Gedenkstätten der Heimatvertriebenen in Bayern. Ihre Auszeichnungen reichen vom kleinen Ehrenzeichen bis zur Rudolf-Lodgman-Plakette der SL, von der Bayerischen Ehrenamtskarte in Gold bis zum Bundesverdienstkreuz am Bande. Steffen Hörtler, Stellvertretender SL-Bundesvorsitzender und Obmann der SL-Landesgruppe Bayern: „Hannelore Heller ist der liebenswürdigste und freundlichste Mensch, den ich kenne. Ihre unglaubliche Kompetenz und ihr brillianter Sachverstand sind ein Glücksfall für die SL-Landesgruppe Bayern.“ Die Landsleute danken und gratulieren Hannelore Heller aus übervollem Herzen und wünschen ihr das Beste und Gottes reichen Segen. Nadira Hurnaus

der SL-Bezirksgruppe Oberfranken. Im Heimatkreis unterstützte er die Wallfahrt zur Muttergottes von Mies, die seine Schwester Maria Hüttner mitbelebt hatte. Für seinen Einsatz zeichnete ihn die SL-Landesgruppe Bayern mit ihrer Verdienstmedaille in Bronze aus. Möge er in Frieden ruhen. Margaretha Michel

Montag, 1. Juli, 14.00 Uhr Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung auf dem Friedhof in Bamberg in der großen Aussegnungshalle. Statt Kränze und Blumen bitte eine Spende für das Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt Bamberg, Spendenkonto: Hospizverein Bamberg e. V., IBAN: DE13 7705 0000 0000 0851 00, Verwendungszweck: Spende für Kinderhospiz Rudolf Hüttner.

Schloß“. Nicht nur damit ist Fischer Teil der Münchener Literaturlandschaft. Der Nachlaß seines gleichnamigen Vaters führte ihn zur Ahnenforschung nach Neutitschein ins Kuhländchen. Sein Vater war ein Neffe des Schriftstellers und Arztes Hans Carossa (1878–1956). Dessen erste Frau Valerie Endlicher stammte aus Neutitschein. Sie arbeitete in einem Passauer Bekleidungshaus. Hans Carossa lernte sie dort kennen und heiratete sie 1907. Die Familie von Valerie Endlicher war weitverzweigt, zu ihr zählten viele bekannte Persönlichkeiten und Künstler wie der Beskiden-Maler Hugo Baar, der in München starb, und Friedrich Kubiena, der Sammler der Kuhländler Tänze, die nun zum Immateriellen Kulturerbe in Bayern gehören. Fischer kontaktierte interessiert die Archive im Kuhländchen, was ihn zu einem Kenner Neutitscheiner Persönlichkeiten machte. Darüber referierte er auch vor der Heimatgruppe Kuhländchen-München. Eben-

so referierte er im Münchner Literaturbüro über „Kubiena, Goethe, Carossa“. Mehrmals berichtete er in der Sudetendeutschen Zeitung über Berühmtheiten um Valerie Carossa. Für 2024 hatte er Vorträge über Joseph Ullrich, den Heimatforscher des Kuhländchens, angekündigt. Er machte sich mit seinen Recherchen über bekannte Personen Neutitscheins besonders verdient und entriß sie literarisch der Vergessenheit. Mit seinem kulturhistorischen Engagement und seinem Einsatz für Verständigung und Aussöhnung erhielt er künftigen Generationen das Andenken an die verlorene Heimat. Der Landschaftsrat Kuhländchen und alle Mitglieder der Kuhländler Heimatgruppe-München danken ihm für seine großen Verdienste über den Tod hinaus von Herzen. Hans-Karl Fischer hinterläßt eine schmerzliche Lücke in unserem Münchener Kuhländler Freundeskreis. Wie sehr hätten wir ihn noch gebraucht! Doch er behält mit seiner freundlichen, bescheidenen, hilfsbereiten Art, und mit seinem heiteren Wesen einen festen Platz in unserer geistigen Mitte. Nach all den vielen Mühen und Arbeiten im Leben für andere wünschen wir ihm nun seine Ruhe in Frieden. Ulf Broßmann

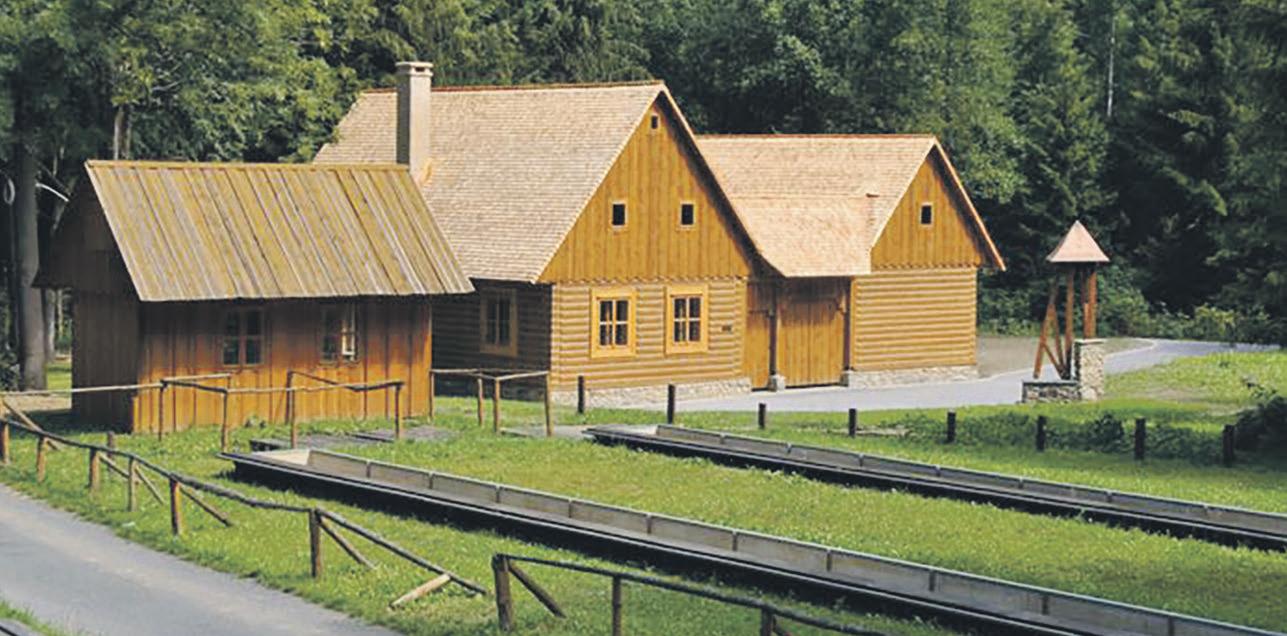

In diesem Jahr jährt sich die Böhmerwäldler Trachtennähwoche zum 30. Mal. Traditionell fand sie wieder nach Pfingsten und dem Sudetendeutschen Tag statt. Dazu fanden sich 24 Näherinnen, drei Referentinnen und fünf Gäste ein im Haus der Böhmerwäldler in Lackenhäuser, einem Gemeindeteil von Neureichenau im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau. Unter der bewährten Leitung von Erika Weinert und Ursula Kisslinger konnten die Arbeiten im Tagungsraum, der zum Nähsaal umfunktioniert wurde, beginnen.

Seit 1994 fand die Nähwoche in Folge zunächst auf der Hofstelle Seereit in Gangkofen, dann im Haus Sankt Johann in Brannenburg, das dem Sudetendeutschen Priesterwerk gehörte, und seither im Haus der Böhmerwäldler in Lackenhäuser statt. Schon im Jahr 1974 wurde bei einer Sitzung des Böhmerwaldbundes beschlossen, eine Böhmerwäldler Trachtenfibel zu erarbeiten. Der Schwerpunkt in der Frauenarbeitspflege der Böhmerwäldler war in den folgenden Jahren eine Erweiterung der Fibel unter Berücksichtigung der neuen Erkenntnisse und Ergebnisse der Näharbeiten und dem erweiterten Wissen über das Zubehör. Die Teilnehmerinnen der Kurse haben in den letzten Jahren neben der „Erneuerten Tracht“ die speziellen Trachten aus ihren Heimatgemeinden anhand von Fotografien und Trachtenteilen nachgearbeitet. So konnten unter anderen die Tracht der Budweiser Sprachinsel, die Tracht aus Rothenbaum bei Neuern im nördlichen Böhmerwald, die Krumauer Tracht, die Wallerer Arbeitstracht und Goldhaubenkleider zur Tracht aus Rosenberg nachgearbeitet

Die

❯ 30 Jahre Böhmerwäldler Trachtennähwoche

werden. Die Vielfalt der Trachtenlandschaft aus dem Böhmerwald wurde so im Laufe der Jahre wieder revitalisiert und wird aktiv bei Treffen, Auftritten oder beim Sudetendeutschen Tag getragen. Bei abendlichen Vorträgen über die „Trachtenentwicklung und Trachtenforschung im Böhmerwald“ erfuhren die Tagungsteilnehmerinnen interessante Informationen zum Thema Tracht. Bei einem Diskussionsabend sprachen die Teilnehmerinnen angeregt über ihre Erfahrungen und tauschten sich aus. Der Ausflug am Mittwoch führte uns dieses Jahr zum Alpakahof Schreiber in Schaufling im niederbayerischen Landkreis Deggendorf. Die Geschichte des Hofes reicht weit zurück. Bereits um 1510 gibt es erste urkundliche Erwähnungen im Zusammenhang mit der Sickinger Mühle. Das Wohnhaus mit seinen eindrucksvollen Gewölben ist in der Zeit des Spätbarock entstanden. Das Anwesen mit den seinerzeit meisten Ländereien in Sicking war damals Eigentum der Abtei Niederaltaich.

Begrüßt wurde die kleine Ausflugsgruppe mit einem Gläschen Beerenprosecco. Anschließend begann die Hofführung mit dem Besuch bei den Alpakas. Mit ihren großen Augen, dem weichen Fell und dem ruhigen, friedlichen Charakter eroberten die Tiere sofort alle Herzen. Besonders das erst vier Tage alte Alapakafohlen, das vorwitzig und neugierig zwischen den erwachsenen Tieren umhersprang, war sofort der Liebling von allen Besuchern. Die Gruppe erfuhr allerlei Wissenswertes über die Nutztiere aus den Anden, über die wertvolle hochwertige Alpakawolle und ihre Verwendung und Verarbeitung in der Textilindustrie. In der Wollstube konnten Teile aus der umfangreichen Kollektion käuflich erworben werden. Mit Kaffee und leckerem Kuchen –von der „Hauswirtin“ selbst hergestellt – im Hof-Café Establo wurde der gelungene Nachmittag abgerundet. Leider ging diese schöne und harmonische Woche wieder viel zu schnell zu Ende. Am Freitag wurden beim obligatorischen Fototermin die neugenähten Trachten – leider dieses Mal wegen des Regens unter dem schützenden Dach – vorgeführt.

Die Organisation der schönen Trachtennähwoche lag wieder in den bewährten Händen von Erika Weinert und Renate Slawik. Dank gebührt der Leitung des Webinger-Hauses und der guten Betreuung durch Renate Wögerbauer und ihren fleißigen Helferinnen.

Teilnehmerin Brigitte Kneissl und Kursleiterin Erika Weinert. Mitte und rechts: Besuch und „Raubtierfütterung“ im Alpakahof.

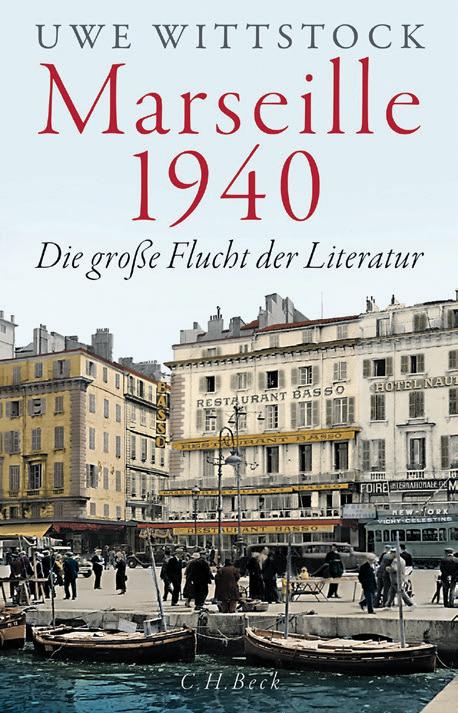

Nach Uwe Wittstocks Bestseller „Februar 1933“ über die Flucht jüdischer Schriftsteller aus Deutschland geht es in seinem neuen Buch um die große Flucht deutscher Literaten von 1940 bis 1942 aus Europa.

Am 14. Mai 1941 verhaftete die Gesapo allein in Paris mehr als 3500 Juden und brachte sie in Auschwitz um. Ab 1942 wurden in einer Kooperation von SS, französischer Polizei und der Regierung in Vichy 75 000 französische und ausländische Juden an die Nazis ausgeliefert und ermordet.

Viele der im Februar 1933 Hals über Kopf aus Berlin nach Frankreich geflohenen deutschen jüdischen Schriftsteller und Hitlergegner hatten das vorausgesehen. So setzte ab Sommer 1940 nach der deutschen Besetzung eines Teils von Frankreich erneut eine große Fluchtwelle, diesmal nach Marseille, ein. Dort – so

glaubte man irrtümlich – würden noch Schiffe nach Übersee fahren. So blieb nur die weitere Flucht nach Spanien und Portugal in der Hoffnung, dort auf ein Schiff nach Amerika zu kommen. Dazu brauchte man ein französisches Ausreisevisum und Transitvisa für Madrid und Lissabon. Teils in den 120 französischen Internierungslagern oder in Dachzimmerchen in Marseille sitzen unter Tausenden von Emigranten Hannah Arendt, Heinrich und Golo Mann, Walter Benjamin, Anton Kantorowicz, Anna Seghers mit zwei Kindern, Walter Mehring, Alfred Döblin, Eugen Feuchtwanger und Franz Werfel mit Alma Mahler fest. Sie alle haben ein Ziel: Möglichst schnell heraus aus Frankreich, aus Europa. Einer ihrer Helfer ist der amerikanische Journalist Varian Frey, der auch mit Unterstützung von Eleonore Roosevelt, der Frau des USA-Präsidenten, und dem Emergency Rescue Committe

❯ Neuer Bestseller

mindestens 200 Gefährdete illegal ins sichere Ausland rettet. Über die dramatischen Versuche und Erfolge gegen den Widerstand selbst amerikanischer Behörden schreibt Wittstock in kurzen, ebenso bedrückenden wie hinreißenden Kapiteln. Wohl die meisten über das ganze Buch verteilten Berichte gelten dem Prager Franz Werfel (1890–1945) und seiner Frau Alma Mahler-Werfel (1879–1964). Er ist Jude, geht in keine Synagoge, sucht aber Halt im Religiösen. Sein Buch über den Genozid an den Armeniern „Die vierzig Tage des Musa Dagh“ hat ihn berühmt und reich gemacht. Ob er auch ein politisches Gespür hat oder

nur Opportunist ist? Wie Wittstock schreibt, kann Werfel 1933 nicht schnell genug ein schriftliches Bekenntnis zu Hitler abgeben, wird aber nur acht Wochen danach aus der Preußischen Akademie der Künste ausgeschlossen. In Österreich schreibt er eine Laudatio auf Kanzler Kurt Schuschnigg, mit dessen durch einen Autounfall getöteter Frau Alma er befreundet war. Schuschnigg verliebt sich in Almas Tochter Anna und folgt ihr sogar auf einer Reise nach Italien. Wittstock verdammt Schuschnigg in Grund und Boden: „Er regierte mit diktatorischer Machtfülle, stellte Parlament und Verfassungsgericht kalt und führte die

Todesstrafe ein. Nur um seine eigene Machtfülle zu verteidigen, versuchte er Österreich gegen die Begehrlichkeiten Hitlers zu verteidigen.“

Der panische Versuch, den vorrückenden Deutschen zu entkommen, wird für das Ehepaar Werfel zur Odyssee, die auch nach Lourdes führt. Werfel kauft alle Traktate über Bernadette. Täglich gehen Alma und er zur Grotte, wo Maria um Hilfe gebeten wird. Bei der wirren Flucht ohne Passierschein, auf den sie lange warten müssen, werden sie zu Gefangenen der Bürokratie. Fry persönlich bringt eine kleine Gruppe mit Werfels, Hein-

Ebenfalls ein großes Dankeschön geht an die Sudetendeutsche Stiftung, die die Trachtennähwoche der Böhmerwäldler auch in diesem Jahr wieder unterstützt hat. Brigitta Schweigl-Braun

rich und Golo Mann am 12. September 1940 mit dem Zug an die spanische Grenze. Von dort geht es acht Kilometer zu Fuß über die Pyrenäen. Der herzkranke, übergewichtige Werfel wird von Alma angetrieben. Schließlich hängt quer über der Straße eine Eisenkette, die Frankreich von Spanien teilt. Die Flüchtlinge klettern darüber. Von Lissabon aus geht es im Oktober 1940 mit dem griechischen Dampfer Nea Hellas nach New York. Mit nur 54 Jahren stirbt Werfel in Kalifornien an einem Herzinfarkt. Anna Mahler-Werfel bleibt in Amerika als Mittelpunkt kultureller Gesellschaften. Norbert Matern

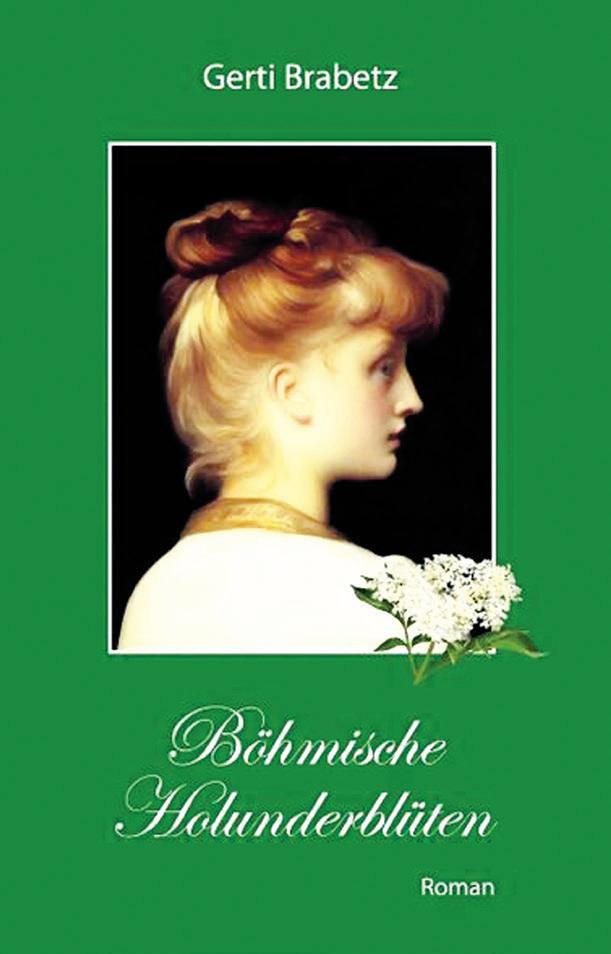

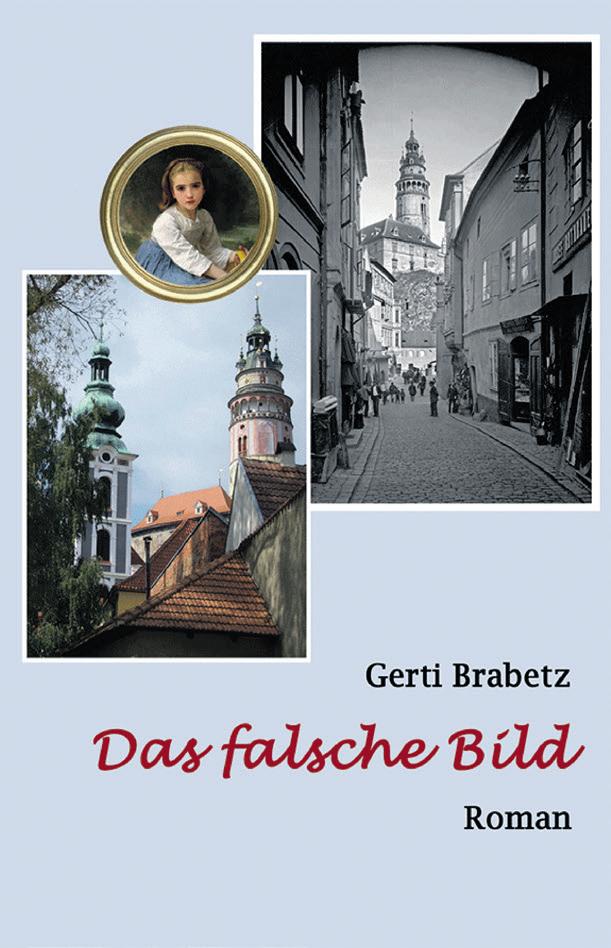

Zu einer Neuauflage brachte es der Roman einer Krummauerin. „Das falsche Bild“ von Gerti Brabetz kam erstmals vor 20 Jahren heraus. Der historische Roman war schnell vergriffen und wurde 2007 von einem anderen Verlag wieder veröffentlicht. Nun hat – rechtzeitig zum 85. Geburtstag der Verfasserin – ein weiterer Verleger das Buch entdeckt und neu publiziert.

Ein historischer Roman von Gerti Brabetz ist „Das falsche Bild“ in doppelter Hinsicht: Das Buch spielt kurz nach der „Samtenen Revolution“ im Jahr 1990, als die Protagonistin Vera Jakobi ihren Geburtsort Krummau in Südböhmen besucht. Die Galeristin aus Heidelberg möchte dort ein paar nostalgische Urlaubstage verbringen. Sie hofft, in der Stadt ein verlorengegangenes Portrait ihrer Mutter als Kind wiederzufinden. Bei ihrem Aufenthalt in Krummau werden schnell Erinnerungen wach, einerseits an die Vertreibung der Familie Krasna, der sie entstammt, andererseits an die Kinder- und Jugendzeit der Mutter am Anfang des 19. Jahrhunderts. Mutter Martha hat ihre zwiepältigen Reminiszenzen in Erzählungen und auf Audiocassetten lebendig gehalten. So springt die Autorin gekonnt zwischen den Zeitebenen hin und her und läßt den Leser gleichzeitig in Veras inneren Monologen an deren Erlebnissen und Gefühlen teilhaben. Neben dieser Nostalgiegeschichte ist das Buch jedoch ein Kriminalroman: Die Suche nach dem Kinderbildnis entwickelt sich zu einer komplexen und raffinierten Spurensuche, bei der die Heldin in der Lokalgeschichte Krummaus recherchiert. Wie soll sie das Bild finden, das nach den Wirren von Nachkriegszeit und Vertreibung für immer verschollen scheint?

Vera enthüllt sorgsam gehütete Geheimnisse. Sie entdeckt pikante Verwicklungen ihrer eigenen Tanten mit dem berühmten Maler Ludwig Welke, der die jungen Frauen auf indiskrete Weise dargestellt hat. Welke war vor Jahrzehnten wegen seiner Bilder und seines lockeren Lebenswandels aus Krummau verjagt worden.

Skandal um Egon Schiele

Dem Leser wird schon bei der Beschreibung der damals skandalösen Bilder von jungen Mädchen und Kindfrauen schnell klar, daß es dabei um Egon Schiele geht. Der Schauplatz der Bildersuche, das Hotel Fürstlicher Klosterhof, wo Vera logiert, ist überdies unschwer als das Hotel Rose in Krummau zu erkennen, das später eine Zeitlang durch die Aufstellung einer BenešBüste neben dem Eingang Schlagzeilen machte. Die Enteignung- und Vertreibungs-Dekrete vom ehemaligen Präsidenten Edvard Beneš werden mehrfach im Buch erwähnt, wenn Vera sich als Sudetendeutsche zu erkennen gibt oder an den Wohnstätten ihrer Kindheit auftaucht. Im Häuschen der Großel-

tern leben inzwischen Roma aus der Slowakei, die sehr hilfsbereit sind. Im einstigen Elternhaus jedoch sieht es anders aus. Die Authentizität der Szenerie sowie die Beschreibung von Straßen, Schloß und Umgebung Krummaus machen die kriminalistisische Suche noch spannender und verlocken dazu, Karten oder alte, deutschsprachige Stadtpläne zur Hilfe zu nehmen.

So werden bei Veras Besuch vergessene Familientragödien wieder wach, aufgedeckt in Gesprächen mit heimatverbliebenen Verwandten, oder provoziert durch Begegnungen mit Zeitgenossen, die oft etwas zu verbergen haben. Dabei erfährt die Erzählerin, wie schwer für sie selbst Vergeben und Vergessen sind, und daß die Frage nach Schuld und Sühne sich für sie immer noch stellt.

Bemerkenswert ist dabei, wie objektiv und genau die Autorin

alle Personen schildert: Ob einen zufällig in einem Dorf entdeckten tschechischen Bildhauer, der im Verborgenen fantastische Skulpturen schöpft, oder eine allein im Sperrgebiet lebende, greise Tante, die bis zuletzt von tschechischen Grenzsoldaten geradezu familiär betreut wird, ist gleich. Eine der Hauptstärken des Kriminalhistorienromans liegt in der psychologisch stimmigen, messerscharfen Beobachtungsgabe, mit der hier Menschen dargestellt werden.

Messerscharf beobachtet

Das geschieht oft auf ganz indirekte Weise, mit wenigen, perfekt gewählten Worten: Eine kleine Körperbewegung wird gezeigt, ein spontaner Ausspruch – oft auch auf Tschechisch – zitiert, die Berührung einer Hand nachfühlbar gemacht. So werden alle Akteure lebendig, steigen

aus dem doppelten historischen Rahmen und erhalten ihr eigenes, zeitgenössisches Portrait. Und so gelingt dem Buch auch noch der Absprung in eine andere, zusätzliche Gattung: Denn „Das falsche Bild“ ist auch und vor allem ein echter und echt guter Liebesroman. Denn die über 50jährige Sudetendeutsche Vera trifft Milan. Der etwas jüngere tschechische Glaskünstler verliebt sich in sie, und sie erliegt seinem spröden, verletzlichen Charme. Beide sind verheiratet, wenn auch innerlich auf Distanz zum Ehepartner. Eine Affäre beginnt, die unglaublich sensibel, feinfühlig und ehrlich beschrieben wird.

Alte Tante an der Grenze Veras Schwierigkeiten dabei – etwa ihre Rivalität mit Milans alkoholsüchtiger, haßerfüllter Stiefschwester oder ihre eigenen Bindungen an ihren untreue) Ehemann und ihre gesicherte Existenz in Deutschland –leuchten ein. Und werden doch vom gemeinsamen Erleben, von der bereitwilligen Hinwendung zum anderen aufgefangen.

Voraussetzung und Folge zugleich ist die seelische Öffnung der Protagonistin. Sie reißt alte Wunden auf, um sie endgültig heilen lassen zu können. Die wenigen Tage und das Treffen mit Milan setzen einen Veränderungsprozeß in Gang, der durch einen Hilfsappell von Veras Familie in Deutschland unterbrochen wird. Veras Mutter Martha erkrankt schwer. Dieses eine Mal muß Vera noch einmal auf die Stimme aus der Vergangenheit hören und nach Deutschland zurückkehren.

Das Trauma der Vertreibung weicht einer inneren Befreiung von der Vergangenheit, obsessives Erinnern macht der Suche nach einer Zukunft Platz. Ob in Krummau, in Heidelberg oder in Kanada, ob gemeinsam mit Milan oder ganz frei – die Heldin findet ein neues Bild von den anderen, von sich selbst und von der Liebe. Sie hat wohl lange Zeit das „falsche Bild“ gesucht.

Susanne Habel