Segunda Época, Núm. 7 Año 37, Otoño 2023 - Primavera 2024

Revista de la Universidad de Puerto Rico en Humacao

CUERPO RECTOR

Dr. Carlos A. Galiano Quiñones, Rector

Dr. Daniel Rodríguez Howell, Decano Interino de Asuntos Académicos

Srta. Carlota Bonafont Colón, Decana Interina de Administración

Dra. Ivelisse Blasini Torres, Decana de Estudiantes

JUNTA EDITORIAL

Rafael R. Díaz Torres, Catedrático Auxiliar del Departamento de Ciencias Sociales

Denny S. Fernández del Viso, Catedrático del Departamento de Biología

Carlos Roberto Gómez Beras, Catedrático del Departamento de Español y Editor

Jesús López Rodríguez, Catedrático del Departamento de Inglés

Elio Ramos Colón, Catedrático del Departamento de Matemáticas

Raymond Tremblay Lalande, Catedrático del Departamento de Biología

Ana Vázquez Guilfú, Catedrática del Departamento de Admón. de Sistemas de Oficina

EVALUADORES EXTERNOS

Fernando Cabrera, Univ. Pontificia Madre y Maestra de Santiago, Rep. Dominicana

Dinorah Cortés-Vélez, Marquette University

Alberto M. Martínez Márquez, Universidad de Puerto Rico en Aguadilla

Diseño general: Carlos Roberto Gómez Beras y Alexis X. Bruno Mendoza Logo de Exégesis: Francisco J. Burgos González

Imágenes en cubierta y portadillas:

Corrección final: Junta Editorial, Alexis X. Bruno Mendoza y Ana María Fuster Lavín

ISSN: 1526-8667

Imágenes: Las imágenes incluidas en cada ensayo son de responsabilidad de los autores de las colaboraciones o son de dominio público y se citan de la internet con un propósito educativo.

Exégesis una publicación anual especializada de la Universidad de Puerto Rico en Humacao que se publica desde 1986, dirigida tanto a académicos como al público en general. Presenta artículos de investigación y obras de creación, en relación con las diferentes disciplinas universitarias con énfasis, pero no exclusivamente, en Puerto Rico e Hispanoamérica. Los autores son responsables de los contenidos por las publicaciones que aparezcan en Exégesis y conservan todos los derechos que les otorgan las leyes de derechos de autor. Los colaboradores interesados deberán escribir a la dirección de correo electrónico para solicitar las bases de manuscritos.

Exégesis

Universidad de Puerto Rico en Humacao

Biblioteca Águedo Mojica Marrero

Apartado 860, Humacao, PR 00791

Teléfono (787) 850-0000

Correo electrónico exegesis.uprh@upr.edu

Versiones electrónicas https://issuu.com/uprhumacao

Número 7 Segunda Época

Palabras del editor 9

Palabras del editor invitado 11

exégesis

Voleibol y baloncesto infantil/juvenil en Puerto Rico: Juego de Jóvenes - Negocio de Adultos

Fernando José aybar soltero 15

El Estadio: Custodio de cuadrangulares y de la Geografía Histórica de los pueblos

raFael r. díaz torres

¿El deporte como elemento político en la enseñanza y el aprendizaje de los estudios sociales?

29

José M. encarnación Martínez 42

La recreación y los deportes atléticos como parte del proyecto de americanización 1898-1920

carlos Manuel gonzález cruz 56

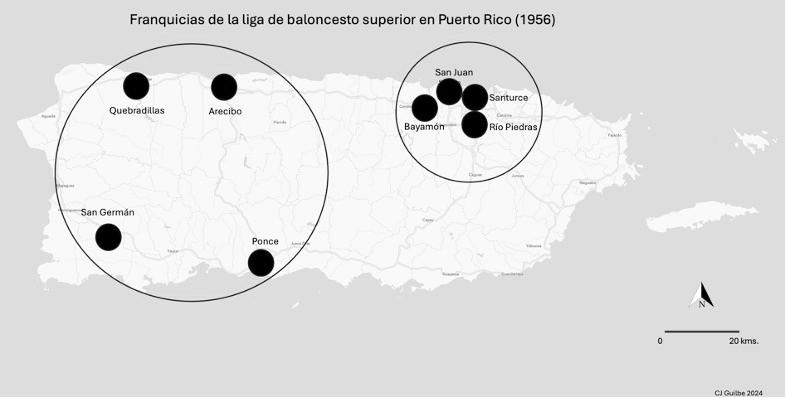

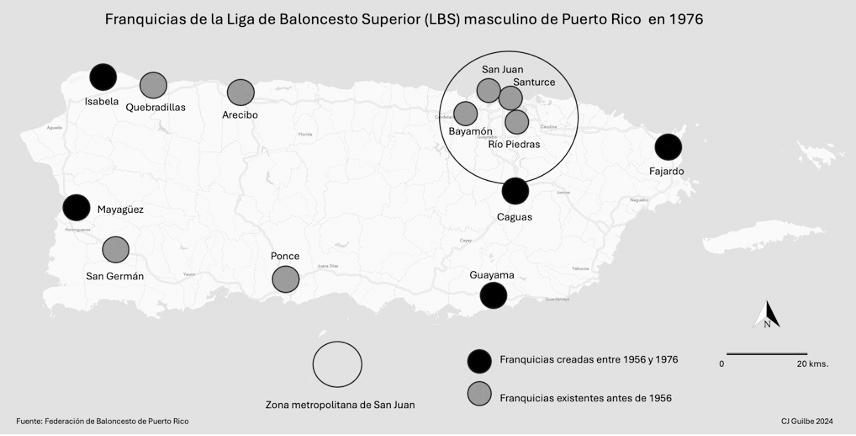

Entre las apuestas deportivas y el nacionalismo banal: Mirada geográfica y crítica a la evolución del básquet masculino en Puerto Rico

carlos Jorge guilbe lóPez 79

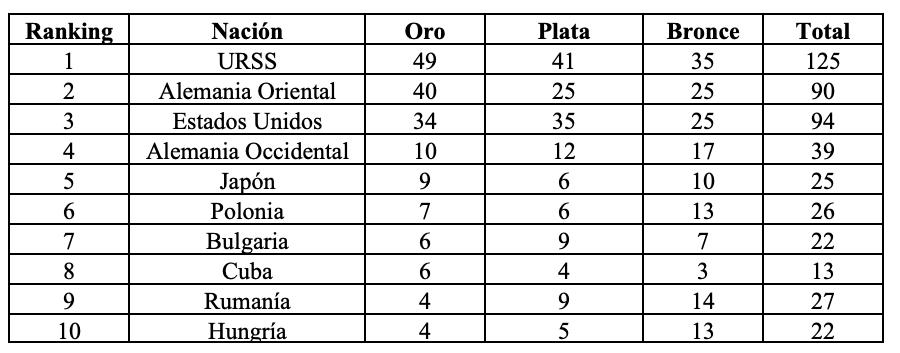

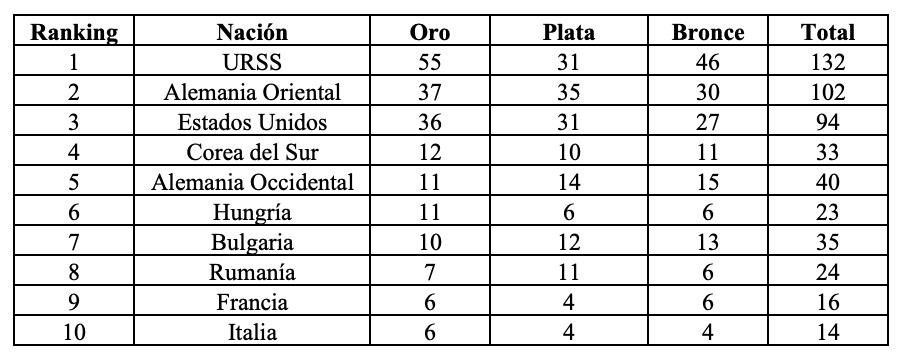

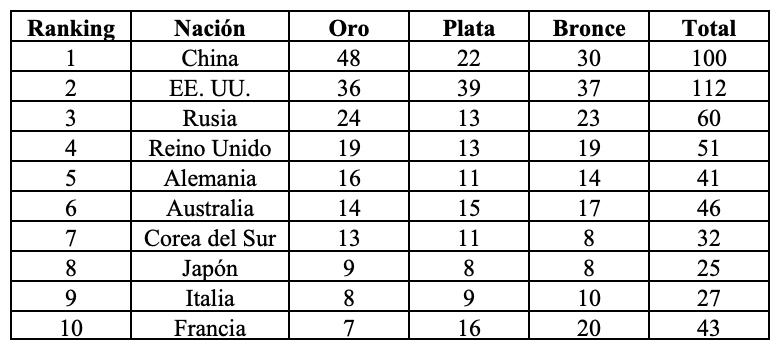

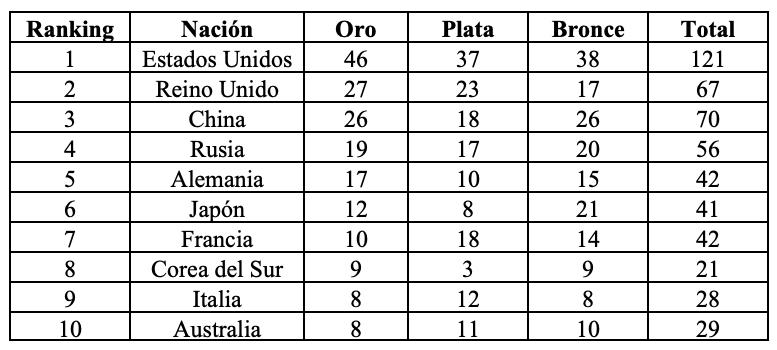

Sinopsis de la Geopolítica de los Juegos Olímpicos 1896-2024 carlos alFonso guzMán colón 105

Número 7 Segunda Época

El deporte como aparato de control:

Activismo sociopolítico y atletas puertorriqueñas de alto rendimiento glorisabel Hernández lóPez 116

La atleta puertorriqueña en el espacio deportivo urbano delia lizardi ortiz 131

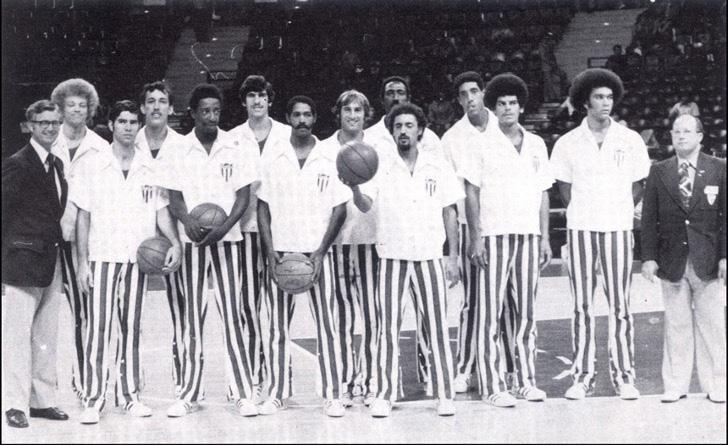

Los Coquís de Puerto Rico (1983-1985):

El primer proyecto profesional de baloncesto masculino en la Isla carlos Mendoza acevedo

La realidad de la mujer en el softbol femenino en Puerto Rico elizabetH rodríguez caraballo

142

166

Número 7 Segunda Época

Palabras del editor

Este séptimo número de Exégesis: Revista de la Universidad de Puerto Rico en Humacao es una reafirmación. Reafirma nuestro compromiso por editar una publicación que en su contenido y en su forma represente el espíritu de creación e investigación de nuestro Recinto (el cuarto de más antigüedad en el sistema de la UPR) y nuestra voluntad por seguir avanzando hacia la transdisciplinario (lo poético y fronterizo) como una manera de conjugar los distintos saberes de académicos.

Este número monográfico, Deporte y Academia, nace como una propuesta del joven profesor e investigador, Rafal Díaz, quien se ha distinguido (dentro y fuera de nuestro recinto) por un espíritu siempre en búsqueda puentes (vasos comunicantes) entre los más diversos conocimientos (geografía, estudios de géneros, deportes, historia y más). Su propuesta era un buen reflejo de nuestra reafirmación por eso aceptamos su idea y por eso es el editor invitado de esta revista que tiene el lector en sus manos.

Los nombres de los investigadores incluidos (Fernando José Aybar Soltero, Rafael R. Díaz Torres, José M. Encarnación Martínez, Carlos Manuel González Cruz, Carlos Jorge Guilbe López, Carlos Alfonso Guzmán Colón, Glorisabel Hernández López, Delia Lizardi Ortiz, Carlos Mendoza Acevedo y Elizabeth Rodríguez Caraballo) son una muestra del interés de diversas intituciones (UPR Recinto de Río Piedras, UPR Recinto de Humacao, UPR Recinto de Aguadilla, Centro de Periodismo Investigativo, Sistema Universitario Ana G. Méndez, UANG, Recinto de Gurabo, Departamento de Educación de Puerto Rico y otros) por mantener viva la llama griega (mítica máxima) de cuerpo y mente sanos.

A todos ellos y a nuestros lectores, gracias y bienvenidos...

Número 7 Segunda Época

Palabras del editor invitado

La actividad deportiva es un tema recurrente de conversación en Puerto Rico. Más allá de las tertulias sobre los resultados de juegos o las marcas establecidas por atletas, a menudo los coloquios deportivos cotidianos hacen referencia a temas tales como: la importancia de franquicias deportivas para regiones y ciudades, el trato desigual a competidores por razón de su género, la lista de deportistas nacionales con contratos en ligas extranjeras, los países más dominantes en determinadas disciplinas atléticas, entre otros asuntos que trascienden lo acecido sobre el tabloncillo o césped de competición. En el caso particular de Puerto Rico, la actividad deportiva no está ajena a los debates y complejidades políticas de una nación que, aunque carente de soberanía política, sí goza del reconocimiento olímpico a nivel internacional. Como fenómeno cultural, político y económico, el deporte siempre debe verse como una valiosa fuente de potenciales temas de investigación a nivel académico. Áreas como la Historia, Sociología, Geografía, Psicología, Economía, Ciencia Política, Kinesiología, Antropología, Administración de Empresas y Planificación, son solo algunas de las ramas académicas que pueden aportar al estudio del deporte.

Este número especial de Exégesis constituye un reconocimiento y celebración del deporte como fenómeno social que exige su espacio dentro de la academia. Cada uno de los diez artículos presentados en esta edición de la revista valida la identidad transdisciplinaria de Exégesis. Con sus respectivos escritos, un total de diez investigadores de diferentes centros educativos puertorriqueños aportaron a ampliar los temas y miradas al deporte como un fenómeno digno de estudio. La literatura académica sobre Deporte y Sociedad hoy cuenta con una nueva publicación que diversifica aún más los posibles temas que se discuten e investigan desde las Ciencias Sociales y las Humanidades. Si bien el elemento político está presente en todos los artículos de esta edición de Exégesis, el tema resalta de manera más significativa en los escritos de Carlos Manuel González y Carlos Alfonso Guzmán Colón. En el caso del artículo de Glorisabel Hernández se presenta el rol del deporte como instrumento de control político y censura hacia las mujeres deportistas

Número 7 Segunda Época

involucradas en instancias de activismo. Las luchas de las mujeres atletas y sus reclamos por mayor visibilidad en el deporte forman parte de los textos de la autoría de Delia Lizardi Ortiz y Elizabeth Rodríguez Caraballo. El valor didáctico del deporte dentro de los Estudios Sociales es analizado en los artículos de José Encarnación Martínez y Rafael Díaz Torres. En este número de la revista también se presentan escritos en los cuales se cuestionan diferentes elementos de la operación del deporte como negocio. Mientras Carlos Guilbe presenta un análisis sobre la difusión de las apuestas deportivas y su impacto en el baloncesto masculino puertorriqueño, Fernando Aybar Soltero realiza una acertada crítica a la comercialización del deporte escolar en Puerto Rico. Finalmente, Carlos Mendoza Acevedo explica las razones para que el establecimiento de un club profesional de baloncesto estadounidense no fuera un proyecto exitoso en Puerto Rico.

Esperamos que esta edición de Exégesis sea una herramienta que motive a más académicos y académicas a estudiar el deporte. Desde la Universidad de Puerto Rico en Humacao seguiremos comprometidos con defender el deporte como un fenómeno que siempre tendrá su espacio en la academia. ¡Feliz lectura!

Rafael R. Díaz Torres, Ph.D.

Departamento de Ciencias Sociales

Universidad de Puerto Rico en Humacao

Voleibol y baloncesto infantil/juvenil en Puerto Rico

Exégesis 7 Segunda Época

[deporte-psicología-economía]

La Organización de las Naciones

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su Carta Internacional de la Educación Física, la actividad física y el Deporte (1978) reconoce las tres actividades como un derecho fundamental, estableciendo que todas las personas han de tener acceso y tener la oportunidad de desarrollarse como seres humanos mediante su práctica. En Puerto Rico, el voleibol y el baloncesto organizado han convertido este derecho en un privilegio, privatizando su acceso y participación. Este privilegio se ve reflejado mediante clubes, torneos y competencias con inscripciones, cuotas y gastos colaterales para la familia que apuesta al deporte como vehículo para el desarrollo de sus hijos/as. La situación actual de estos contextos deportivos presenta varias consecuencias y desafíos para los/as deportistas, la familia y el desarrollo del deporte. En este artículo reflexivo estaré abordando mediante un análisis crítico, lo que han sido algunas de las consecuencias que acarrea este modelo deportivo privatizado.

Objetivos y beneficios esperados del deporte infantil/juvenil

No puedo comenzar esta reflexión crítica sobre el deporte infantil y juvenil organizado sin señalar cuáles han sido considerados históricamente los objetivos y los beneficios esperados. El deporte tradicionalmente se ha reconocido como un vehículo lleno de virtudes y aportaciones para quienes lo practican. Sin embargo, los objetivos y la forma en que se organiza el deporte, tendrán un efecto determinante en los beneficios específicos que se alcancen (Bean et al., 2014).

Durante décadas se ha dado por sentado que el deporte infantil/ juvenil fomenta resultados positivos; sin embargo, las investigaciones no han respaldado plenamente tales afirmaciones (Reyes-Bossio & VásquezCruz, 2024). Una extensa literatura ha demostrado que la participación regular en el deporte tiene el potencial de generar resultados positivos en el desarrollo físico y psicológico de los participantes (Camiré et al., 2009; Fraser-Thomas et al., 2005; Holt & Neely, 2011). Sin embargo, también existen investigaciones que indican

Monográfico: Deporte y Academia

que la participación en deportes puede provocar resultados negativos como, por ejemplo: lesiones, aumento de la ansiedad, estrés y agotamiento, consumo de alcohol y drogas y conductas agresivas (Bean et al., 2014). Una de las razones para las posibles diferencias en los resultados, puede deberse a que las filosofías y los objetivos de los entrenadores y de los programas deportivos infantiles varían significativamente (Feldman et al., 2005).

Incluso desde el punto de vista del deporte como transmisor de valores, las expresiones de violencia como lo son el sexismo, la xenofobia, homofobia, y agresiones (tanto verbales como físicas) son un vivo ejemplo de que no siempre el deporte repercute en conductas y creencias cuyos valores podamos catalogar como prosociales (Aybar, 2005). Las investigaciones sobre el efecto que puede tener el contexto deportivo infantil/juvenil y la adquisición de valores positivos se han realizado desde diversas perspectivas teóricas y múltiples objetivos, los cuales en su mayoría coinciden en la búsqueda por favorecer estilos de vida saludables, bienestar integral, incrementar el rendimiento deportivo, así como disminuir conductas poco adaptativas (Reyes-Bossio & Vásquez-Cruz, 2024). Por lo tanto, es imperativo comenzar aclarando cuáles son los objetivos universales que debe perseguir el deporte organizado para la niñez y la juventud.

La propia carta de derechos establecida por la UNESCO (1978) expuso en su Artículo 2 que el deporte constituye un elemento esencial de la educación permanente dentro del sistema global de educación. Por tanto, la carta plantea que el deporte es una dimensión esencial de la educación y de la cultura, y debe desarrollar las aptitudes, la voluntad y el dominio de sí mismo en cada ser humano que lo practique, favoreciendo su plena integración en la sociedad. En el plano de la persona, la carta expone que el deporte debe contribuir a preservar y mejorar la salud, a proporcionar una sana ocupación del tiempo libre y a resistir mejor los inconvenientes de la vida moderna. En el plano de la comunidad, debe enriquecer las relaciones sociales y desarrollar el espíritu deportivo que, más allá del propio deporte, es indispensable para la vida en sociedad.

En su Artículo 3, la carta establece que los programas de deporte han de concebirse en función de las necesidades y las características personales de los participantes. Estos programas deben dar prioridad a las necesidades de los grupos desfavorecidos de la sociedad. Además, planteó que, dentro de un proceso de educación global, los programas de deporte deben contribuir (tanto por su contenido como por sus horarios) a crear hábitos y comportamientos favorables a la plena realización de la persona humana. Por

Voleibol y baloncesto infantil/juvenil en Puerto Rico

último, en este Artículo 3, se establece que la competencia deportiva, incluso en sus manifestaciones como espectáculo deportivo, debe seguir estando al servicio del deporte educativo y ha de permanecer al margen de toda influencia de intereses comerciales (UNESCO, 1978).

No hay duda de que uno de los objetivos que tiene la práctica del deporte es su potencial para impactar en la salud física de quienes lo practican. El deporte organizado ayuda a cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (2021) sobre ejercicio y actividad física en la población infantil/juvenil. Esta organización aconseja que la niñez y juventud de 5 a 17 años practiquen al menos 60 minutos diarios de actividad física de moderada a vigorosa. Con solo dos clases de educación física a la semana y poco juego libre como suele suceder en Puerto Rico, el deporte es una buena opción para mantener a esta población físicamente activa. Sin embargo, también hay efectos negativos del deporte en la salud física y mental. En ocasiones, se observan lesiones, agotamiento y abandono temprano. Dependiendo del deporte y las competencias motrices que lo caractericen, así será su impacto en la salud y aptitud física. En este aspecto, debemos aclarar que no por más, es mejor. La práctica organizada del deporte debe ser enmarcada dentro de las capacidades físicas y características

de los participantes. Tanto el exceso de entrenamiento como competencia, pueden ser causantes de lesiones y resultados mental y físicamente poco saludables.

Como actividad educativa para la niñez y juventud que lo practica, el deporte debe procurar contribuir en la formación de destrezas de vida. Algunas de estas destrezas de vida que pueden ser fomentadas por el deporte identificadas por Dias et al. (2000) son las siguientes:

a) tener buen rendimiento bajo presión, afrontar positivamente los desafíos

b) ser organizado, ser flexible para obtener el éxito, ser paciente

c) aceptar los valores, las actitudes y las creencias de los/as otros/as

d) aceptar tomar riesgos/arriesgarse, saber cómo ganar y cómo perder

e) respetar a los demás, tener autocontrol, aceptar responsabilidad por las conductas personales

f) explorar sus límites personales máximos y reconocer sus limitaciones

g) aceptar la crítica y el “feedback” como fuentes de aprendizaje, ser capaz de autoevaluarse

h) ser flexible y comprensivo/a

i) tomar decisiones correctas

j) formular, establecer y concretar los objetivos, tomar decisiones

k) comunicarse de forma eficaz con los/as demás, ser capaz de trabajar en equipo

Monográfico: Deporte y Academia

l) ser capaz de aprender, ser dedicado/a

m) automotivarse intrínsecamente (hacerlo y, “además, desearlo”).

La mayoría de las organizaciones deportivas infantiles/juveniles en Puerto Rico suelen enfatizar, como parte de su misión, el desarrollo de ciudadanos/as integrales y la promoción de valores, normas y prácticas éticas a través del deporte. Resulta crucial conocer cómo se comunican y ponen en práctica cuando anteceden intereses distintos en la organización del contexto deportivo, específicamente cuando el interés es económico (Bean et al., 2014).

Motivos de participación de la niñez y la juventud en los deportes

Además de conocer los objetivos por los cuales se debe guiar el deporte infantil/juvenil, es importante hacer referencia a las razones por las cuales la niñez y la juventud se siente atraída y, a su vez, motivada a participar en el deporte organizado. Ríos Rigau & Aybar Soltero (2012) en su libro Nuestros hijos e hijas deportistas: Guía para el éxito de los niños en el deporte y en la vida destacan los motivos de participación siguientes:

a) la razón principal y fundamental en la iniciación deportiva es para divertirse, para disfrutar

b) pertenecer, ser parte de un grupo

c) mejorar o aprender nuevas destrezas, sentirse competente

d) aprobación social

e) imitación de modelos

f) estar en forma

La literatura sobre el deporte infantil y juvenil plantea que la interacción entre los atributos personales de los deportistas, junto a las variables sociales y contextuales, serán las que darán forma a las experiencias que vivan los/as deportistas. En otras palabras, identifica que los motivos de participación y las necesidades de los deportistas serán satisfechas según sea la interacción de las personas con el medioambiente o sea el contexto donde participen.

Coté et al . (2020) argumentó que al ser el deporte una actividad altamente social, es en la calidad de las dinámicas sociales donde la niñez y la juventud ven si sus motivos y necesidades son satisfechas. Dentro de esta interacción de elementos físicos y elementos sociales (dinámicas sociales), estas autorías identifican tres niveles: 1) relaciones interpersonales, 2) las dinámicas de equipo y 3) el ambiente social. El primer nivel, identificado como relaciones interpersonales, se refiere a las que los deportistas forman con sus entrenadores/as, compañeros/ as de equipo, equipos contrarios, árbitros y padres dentro del ámbito deportivo. El segundo, las dinámicas de grupo, se refiere a los procesos

Voleibol y baloncesto infantil/juvenil en Puerto Rico

que dan paso a la estructura y el funcionamiento de un equipo, incluyendo las reglas, los roles, las tareas, la comunicación, el liderazgo, entre otros. El terer nivel, ambiente social, se refiere a el contexto donde ubica el deporte, con sus normas sociales y otros determinantes sociales como lo son: las variables socioeconómicas, políticas públicas, normas institucionales y otros elementos de carácter sociocultural. Es de suponer que el modelo de negocios, que predomina en el voleibol y baloncesto juvenil en Puerto Rico, impacta significativamente la experiencia no tan solo de los deportistas, sino que incide en la forma que se producen las dinámicas sociales dentro de este.

¿Por qué voleibol y baloncesto?

Aunque podemos encontrar situaciones similares en otros deportes infantil/juvenil organizados en Puerto Rico, es en el voleibol y el baloncesto donde vemos una exposición marcada de lo describimos como Juego de jóvenes-Negocio de adultos. Las razones tienen su base en cómo se introducen estos deportes en el país, su configuración como deporte urbano (moderno), su aceptación como deporte espectáculo a través de las ligas profesionales y su práctica generalizada en los currículos de educación física.

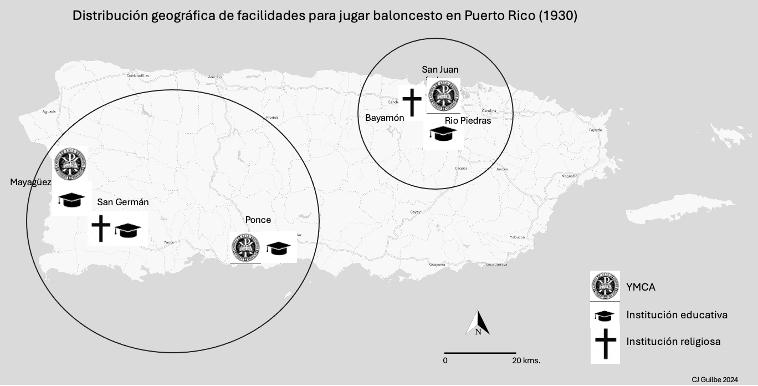

A partir de la invasión norteamericana en 1898 y el subsecuente

proceso de americanización al que se somete a Puerto Rico durante la primera parte del siglo XX, se introducen en la isla los deportes originados en el nuevo imperio. Tanto el voleibol (1896) como el baloncesto (1892) son deportes creados en Estados Unidos de Norteamérica bajo los programas que promovía la Young Male Christian Association (YMCA). A pesar de que, a principios de siglo XX ya en Puerto Rico se identificó la práctica de estos deportes de forma orgánica, es con el establecimiento de la YMCA en la isla en los años 30 que se comenzó el proceso de su práctica de forma organizada. Es decir, con una reglamentación uniforme y práctica supervisada (Huyke, 1968). Igualmente, el sistema de educación es transformado bajo el modelo norteamericano incorporando en este los deportes del nuevo imperio. El currículo norteamericano de educación física enfatizaba en los deportes colectivos como vehículo de enseñanza, siendo el voleibol y baloncesto los más propicios para espacios reducidos o urbanos. A lo que podríamos llamar un proceso de imperialismo cultural surge un tipo de resistencia nacional donde se acoge el deporte del imperio, pero se criolliza y se utiliza como elemento de resistencia. El beisbol, otro deporte colectivo creado en Estados Unidos de Norteamérica, ya había llegado a la isla antes de la invasión norteamericana e igualmente había sido adoptado y criollizado no solo

Monográfico: Deporte y Academia

por los/as puertorriqueños/as, sino por muchas naciones caribeñas y centroamericanas que, por su clima tropical, permitían su práctica básicamente durante todo el año.

Ya a mediados del siglo XX, los puertorriqueños habíamos adoptado ambos deportes. A su vez, se demostró que en distintos eventos deportivos podíamos ser competitivamente efectivos, incluso ante equipos procedente de los Estados Unidos. Nuestra eficacia deportiva se transforma en orgullo nacional debido, en parte, a la falta de cualquier otro espacio internacional donde pudiéramos representarnos como autónomos y soberanos (Sotomayor, 2020).

Ambos deportes comienzan a organizarse en asociaciones y posteriormente federaciones. Se promueven como practica organizada dentro de la juventud y se crean ligas y torneos para el disfrute de los asistentes en calidad de espectáculos. En el caso particular del baloncesto, nuestros/as líderes deportivos fueron pioneros en la creación de ligas y torneos adaptados para las características de la etapa de desarrollo de la niñez. Destaco al profesor Eddie Ríos Mellado que, a través de la liga infantil, creó e incorporó el canasto de tres puntos como herramienta para favorecer a los/as jugadores de menor estatura y con gran precisión (Huyke, 1968).

Hoy por hoy, el voleibol y el ba-

loncesto son los deportes colectivos de mayor participación entre la niñez y la juventud de Puerto Rico. Su desarrollo se traduce en ligas y torneos escolares, creación de clubes privados, torneos y competencias organizadas por el sector privado, público y federativo, al igual que clínicas especializadas y competencias que incluyen viajes fuera de Puerto Rico. Su carácter urbano (siendo ambos juegos dinámicos y colectivos y la incorporación de nuevas tecnologías) los hace deportes representativos de la sociedad moderna que Puerto Rico intenta proyectar desde mediados del siglo XX y que aún propone en su imaginario. Como dato adicional, el elemento de contacto físico que brinda el baloncesto versus el tipo de juego sin contacto físico y más estilizado que representa el voleibol, han sido la base para que se clasifiquen estos deportes de acuerdo a estereotipos de género. El baloncesto mayormente aceptado como un deporte masculino y el voleibol femenino. Estas prácticas diferenciadas también aportan a su comercialización bajo los supuestos de roles de género tradicionales que aún se aceptan en la sociedad puertorriqueña.

Comercialización del deporte infantil/juvenil

Entre el arraigo que tiene el voleibol y el baloncesto en la sociedad puertorriqueña, los deseos de la niñez

Voleibol y baloncesto infantil/juvenil en Puerto Rico

y juventud en emular a sus ídolos, en ser más competentes en el deporte de su agrado, ser reconocidos por practicarlos, ser parte de un grupo validado entre sus pares, entre otras razones, surge todo un movimiento para reorganizar la práctica de estos deportes. Este nuevo modelo persigue un entrenador que posea la capacitación (reputación) técnica que lo valide para ejercer su labor, procura el diseño de programas, fomenta mejorar la calidad de las canchas y los recursos técnicos dando paso a un deporte infantil/juvenil tipo empresarial. Dentro de este cambio de paradigma, surge la idea de que ya no basta con participar y disfrutar del juego. Es decir, se eleva el interés por destacarse, no tanto de los propios deportistas, sino de sus familias que se convierten obligatoriamente en sus auspiciadores. Se elevan las exigencias de rendimiento y a su vez se adoptan los valores del deporte espectáculo abandonando en cierta medida su fundamento inicial educativo y de desarrollo integral. Los costos para acceder al voleibol y baloncesto organizado se convierten en un problema que ha afectado al deporte infantil/ juvenil durante décadas, especialmente cuando las ligas privadas toman el control y la competencia para obtener becas universitarias son una obsesión para los padres y madres. En la actualidad la búsqueda de gloria deportiva de los/

as adolescentes (e, incluso, de los/as preadolescentes) ha alcanzado niveles sin precedentes. Lo vemos plasmado en el costo económico y de tiempo que hay que asumir para poder mantener la esperanza de ser elegidos y mantenidos en el juego. Surge el modelo de pagar por jugar.

En la actualidad, la privatización del voleibol y baloncesto infantil/juvenil y el costo de vida elevado, desde la gasolina, la comida, hasta los tenis, han convertido el deporte infantil/ juvenil en un nuevo sistema de castas. Los ricos tienen acceso a la mejor formación y a los mejores programas simplemente porque pueden pagarlo, mientras que los pobres y los marginados practican menos deportes que nunca porque no pueden costearlo. Significa que la desigualdad de ingresos es el principal factor que podría determinar si un/a joven deportista tiene la oportunidad no sólo de sobresalir en el voleibol o baloncesto sino de practicarlos de forma organizada. Hoy en día, vemos en Puerto Rico una clase media en desaparición con familias que realizan múltiples sacrificios por ofrecerles a sus hijos/as deportistas una oportunidad para participar en estos deportes. Según expertos economistas, sociólogos e historiadores del deporte estamos avanzando hacia una estructura deportiva organizada polarizada entre tener o no tener acceso según tus recursos económicos. En

Monográfico: Deporte y Academia

un futuro cercano la niñez y juventud de familias privilegiadas tendrán más oportunidades de aprender, de participar, de desarrollarse, de recibir mejor instrucción y más oportunidades de pagar por jugar. Mientras que la niñez y juventud de sectores económicamente marginalizados y vulnerabilizados simplemente no tendrán el mismo acceso a estos deportes, aunque participen. Sus oportunidades de desarrollo y recibir los beneficios del deporte podrían quedar atrás. Hace dos décadas, en Puerto Rico existían programas deportivos con base municipal y otros de bajo o ningún costo. Ahora, la gran mayoría son privados o pagando. Es notable el cambio de paradigma, el cual ha cambiado drásticamente los motivos por los cuales se juega. El modelo se concentra en crear la falsa expectativa de que todos los deportistas llegarán a ser atletas de élite. Haciéndoles creer a los padres que la única manera de convertirse en ese atleta de élite es con una inversión significativa de dinero.

Por otro lado, esta mirada empresarial impulsa la idea que para poder estar al nivel elite, la niñez debe especializarse a edades muy tempranas en un solo deporte. Desde estas etapas iniciales los clubes comienzan cobrando por clínicas colectivas, inmediatamente cobran por torneos internos, luego por participación en ligas externas, torneos locales y, más adelante, viajes a torneos en el extranjero. No

tan solo eso, las familias vuelven a pagar por el entrenamiento especializado fuera de temporada, luego por los campamentos de verano y nuevamente por las clínicas especializadas. Ciclo que lamentablemente se extiende desde la niñez hasta la adolescencia cada vez de forma más normalizada dentro del modelo empresarial. Actualmente existe una enorme presión hacia la especialización temprana en los deportes de voleibol y baloncesto. Esta presión es alimentada por las organizaciones deportivas y entrenadores que quieren obtener ingresos durante todo el año, pone en el centro del deporte infantil/ juvenil el lucro, dejando en el perímetro a la niñez, a la juventud y hasta los propios fundamentos del deporte. Esta práctica ha generado preocupaciones sobre el desarrollo de resultados negativos que pueden resultar de una práctica tan intensa en una etapa temprana en la vida de un/a niño/a. Los expertos en este tema concluyen que el entrenamiento intenso en un solo deporte con exclusión de todos los demás debería retrasarse hasta el final de la adolescencia, tanto por razones de salud fisiológica como psicológica (Jayanthi et al., 2013).

Los medios de comunicación, especialmente las redes sociales, juegan un papel importante en la creciente atención que se le brinda a la actividad deportiva en general. En el caso del deporte infantil y juvenil organizado, esta no es la excepción. Estructuras

Voleibol y baloncesto infantil/juvenil en Puerto Rico

como “Buzzer Beater” han sabido capitalizar en la atención mediática que generan estos eventos infantiles/ juveniles. Sin embargo, reconozco el espacio que esta industria ha llenado en la organización del deporte escolar. Por otro lado, preocupa el impacto que puede tener el posicionar al deportista joven como objeto de consumo a través de la reproducción de los cientos imágenes que se multiplican en las redes. No se tiene en cuenta el impacto que esta exposición pudiera representar en la autoestima, El autoconcepto y desarrollo de la identidad del niño o adolescente y sus familias.

La familia que acompaña: Consecuencias al sistema

En Puerto Rico, nunca antes existió tanta participación deportiva organizada infantil y juvenil. Tampoco existía tanta presencia familiar, especialmente padres, madres y cuidadores/as, en prácticas y competencias de sus hijos. En el deporte organizado, no tan solo ha aumentado la cantidad de niños/as, sino que ahora esta actividad deportiva puede durar todo el año con ligas escolares, clubes externos y competencias de todo tipo. Esta realidad es así, a pesar de la crisis económica que vive nuestra nación puertorriqueña. En la gran mayoría de los casos, el deporte organizado que viven actualmente nuestros/as hijos/as depende de la aportación económica de los padres, madres, cuidadores/as

y en ocasiones de su doble rol de padre/madre/cuidador/a/auspiciador/a. Padres, madres o cuidadores/as son los/as voluntarios/as que asisten en aspectos organizativos y de lógica necesarios para la existencia de un club, equipo u organización. Es una inversión familiar en tiempo, atención, acompañamiento y sobre todo dinero (Bean et al., 2014). Estudios revelan que muchas familias tienden a hacer de las actividades extracurriculares de sus hijos el punto central de la vida familiar, alterando su enfoque de las actividades para su propio ocio y disfrute para centrarse en las actividades de sus hijos/as (Grundtner, 2012).

Este patrón pudiera ir en detrimento del bienestar de las familias y las relaciones de pareja.

Décadas atrás, solo practicaba deporte organizado quien estuviera interesado, la persona que tuviese las destrezas y conseguía un lugar donde hacerlo. Ahora se ha convertido en clubes y ligas de todo tipo en todos los puntos del país. En Puerto Rico hemos hecho del deporte organizado para los niños, otro requisito en su proceso de crecimiento y desarrollo. Entre los factores que han hecho del deporte formativo una experiencia casi compulsoria para las familias puertorriqueñas, puedo mencionar: a) en muchos hogares ambos, padre y madre, trabajan o tienen que pasar mucho tiempo fuera de la casa y el deporte organizado se convierte en

Monográfico: Deporte y Academia

una extensión de la escuela o centro de entretenimiento y cuidado

b) por razones de seguridad y mala planificación urbana hemos ido perdiendo los espacios abiertos donde la niñez y juventud puedan autoorganizarse libremente y disfrutar de juegos motrices como se hacía antes

c) en nuestro sistema de educación pública tenemos un programa de educación física pobre, que cambia de ciclo en ciclo con los vaivenes y desmadres políticos

d) como consecuencia, tenemos una niñez y juventud:

i. necesitada de actividades de movimiento y ya con condiciones que afectan su salud física (obesidad, diabetes, hipertensión)

ii. con carencias en su desarrollo psicosocial a falta de espacios de interacción sociomotriz

iii. sedentarios, que encuentran en los videojuegos la forma de satisfacer sus necesidades de reto y de superación personal

e) entonces emerge un nuevo deporte infantil organizado:

i. con una iniciación deportiva cada vez a menor edad y con menor exposición previa a destrezas fundamentales de movimiento

ii. decisión sobre el deporte que se habrá de practicar fundamentada mayormente en disponibilidad, gusto de los padres, madres o moda, sin tomar en consideración motivaciones,

necesidades y aptitudes de los/as menores

iii. como consecuencia la familia se restructura a la vez que se le añade un nuevo estresor

Según la teoría de sistemas, podemos ver la familia como una unidad con distintos componentes que funciona alrededor de sus relaciones, donde los cambios en alguno de sus componentes afectarán a los demás. Además, se interconectan asuntos individuales, familiares y del contexto social en este caso el deporte, aumentando en tensión familiar los efectos estresantes del deporte infantil/juvenil competitivo (Sacks et al., 2006).

No nos debe sorprender que se afecte la familia como sistema, porque ciertamente es un gran reto balancear la vida familiar con las demandas del deporte. No importa si es solo uno o todos/as los/as hijos/as quienes practican deportes, todo el sistema se ve alterado en:

a) el uso del tiempo libre (ajuste a itinerarios y competencias)

b) el uso de recursos económicos (cuotas y viajes)

c) la disposición a intentar nuevas actividades o experiencias.

d) los patrones de descanso, sueño y alimentación

e) las necesidades individuales

Sin embargo, a pesar de las posibles complicaciones que esta actividad organizada trae al sistema familiar, la

Voleibol y baloncesto infantil/juvenil en Puerto Rico

familia puertorriqueña percibe que a través del deporte se obtendrán grandes beneficios biopsicosociales. Esta idea, en ocasiones, va por encima de otras actividades asociadas con el desarrollo de sus hijos/as, sin realmente saber si lo que está sucediendo en las dinámicas sociales del deporte está organizado en pro del bienestar de sus hijos/as. Mucho menos teniendo claro cuál es su rol como padres/madres/ cuidadores/as de niños/as deportistas. Se crea la expectativa de que los participantes se involucrarán en una actividad que proveerá experiencias de aprendizaje positivas que, a su vez, redundarán en el desarrollo de atributos de carácter, conductas saludables y destrezas prosociales transferibles a las destrezas de vida. Donde hasta quizás se conviertan en grandes deportistas y donde valen todos los sacrificios. Entonces, emerge la creencia de que apoyar la vida de sus hijos/as en el deporte demuestra lo que se definiría como ser “buenos padres/madres/ cuidadores/as” (Coakley, 2006). En demasiadas ocasiones tenemos padres, madres y cuidadores/as que no se han preparado para entender, cuestionar o analizar el potencial de impacto que ellos/as tienen a nivel individual o como sistema en la vida deportiva de sus hijos/as y poco conocen de las demandas, las expectativas, los costos y beneficios que vienen con el actual deporte organizado infantil/juvenil. La familia es fundamental en el proceso

de socialización deportiva de sus hijos/ as. Por lo tanto, bajo el modelo de deporte empresa es de vital importancia educarse e informarse como tutores y consumidores tanto de los beneficios como de los peligros y las demandas asociadas con el deporte escogido y la estructura organizativa donde se llevará acabo (Posey & Toombs, 2018).

El nuevo modelo que rige el voleibol y baloncesto infantil/juvenil organizado en Puerto Rico, muy bien se enmarca dentro la teoría económica neoliberal. Como ha sucedido con la educación y la salud, el deporte en su relación transversal con estos macrocontextos también se ha privatizado. Según este modelo se normalizan conductas, creencias y actitudes dentro del deporte infantil/juvenil regidas por el mercado, no necesariamente partiendo como prioridad del bienestar y desarrollo personal y deportivo de la niñez, la juventud y la familia participante. Torneos, uniformes costosos, clínicas y otros tipos de consumo muchas veces son innecesarios para la calidad de la experiencia, pero fundamentales para la prosperidad del negocio. Se visualiza el deportista infantil/juvenil y su familia principalmente como consumidores. Es decir, si bien los atletas profesionales son objetos de consumo por las masas que siguen el deporte, la niñez y la juventud percibe la necesidad de

Monográfico: Deporte y Academia

modelar este tipo de conductas en su experiencia deportiva.

El modelo de negocio hacia el deporte infantil/juvenil organizado levanta serias preocupaciones. Es cuestionable si realmente se beneficia un desarrollo deportivo de mayor calidad, que redunde en mejores deportistas o, por el contrario, es un ambiente del sálvese quien pueda, justificando su utilidad mediando como modelo aquellos pocos que sobreviven las demandas de todo tipo que exige este modelo empresarial. En lo que respecta a las necesidades y motivos de participación de los/as deportistas, estos son secundarios y suelen quedar en segundo plano cuando se aplica este modelo de negocios. Se le da un trato a la niñez y juventud deportista como si fueran atletas adultos/as profesionales en miniatura.

La familia, como unidad que acompaña y apoya la actividad deportiva de sus hijos/as, es quizás la víctima cautiva de todo este modelo. El deporte infantil/juvenil puede convertirse en un eje central en la construcción de un sentido de “familia”, así como los sacrificios y aspectos contradictorios de mantener este ideal. Dada la cantidad de participación en todos los niveles que se requiere de los/as tutores/as en el deporte de sus hijos/ as, no es sorprendente que las prácticas de vida saludable de la familia se vean afectadas. La falta de educación para tomar decisiones informadas redunda

en una estructura familiar vulnerabilizada ante las demandas económicas, de tiempo y ajustes internos que conlleva este tipo de escenario.

Me parece justificada e imperativa una reevaluación del entorno infantil/ juvenil deportivo actual, posicionando nuevamente en el centro el deporte, los deportistas y sus familias. Los formuladores de políticas, las organizaciones deportivas, los padres, madres y los/as entrenadores/as tienen la bola en su cancha.

Aybar-Soltero, F. (2005). “El deporte organizado como contexto social constructor y reproductor de una masculinidad limitante”. Pedagogía, 38(1), 205-217. https://revistas. upr.edu/index.php/educacion/article/ view/19283/16803

Bean, C. N., Fortier, M., Post, C., & Chima, K. (2014). “Understanding how organized youth sport maybe harming individual players within the family unit: a literature review”. International journal of environmental research and public health, 11(10), 10226–10268. https://doi. org/10.3390/ijerph111010226

Camiré, M., Forneris, T., Trudel, P., & Bernard, D. (2011). “Strategies for Helping Coaches Facilitate Positive Youth Development Through Sport”. Journal of Sport Psychology in Action, 2(2), 92–99. https://doi.org/1 0.1080/21520704.2011.584246

Voleibol y baloncesto infantil/juvenil en Puerto Rico

Coakley, J. (2006). “The Good Father: Parental Expectations and Youth Sports”. Leisure Studies, 25(2), 153–163. https://doi. org/10.1080/02614360500467735

Côté, J. (1999). “The influence of the family in the development of talent in sport”. The Sport Psychologist, 13(4), 395–417.

Côté, J., Turnnidge, J., & Vierimaa, M. (2016). “A personal assets approach to youth sport”. En A. Smith & K. Green, (Eds.), Handbook of youth sport (pp. 243-255). Routledge.

Dias, C., Cruz, J. F., & Danish, S. (2000). “El deporte como contexto para el aprendizaje y la enseñanza de competencias personales”. Programas de intervención para niños y adolescentes. Revista de Psicología del Deporte, 9(1-2), 107-122. https://archives. rpd-online.com/article/view/69.html

Feldman, A. F., & Matjasko, J. L. (2005). “The Role of SchoolBased Extracurricular Activities in Adolescent Development: A Comprehensive Review and Future Directions”. Review of Educational Research, 75(2), 159–210. https://doi. org/10.3102/00346543075002159

Grundtner Koch, C.E. (2012). The Adult Dramaturgy of Youth Hockey: The Myths and Rituals of the “Hockey Family” (Unpublished doctoral dissertation). University of St. Thomas. Fraser-Thomas, J. L., Côté, J., & Deakin, J. (2005). “Youth sport programs: an avenue to foster positive

youth development”. Physical Education and Sport Pedagogy, 10(1), 19–40. https://doi. org/10.1080/174089804 2000334890

Holt, N. L., & Neely, K. C. (2011). “Positive Youth Development Through Sport: A Review”. Revista Iberoamericana de psicología del ejercicio y el deporte, 6(2), 299-316.

Huyke, E. E., Flores, R. P., & Buxeda, M. (1968). Los deportes en Puerto Rico. Troutman Press.

Hyman, M. (2012). The most expensive game in town: The rising cost of youth sports and the toll on today’s families. Beacon Press.

Jayanthi, N., Pinkham, C., Dugas, L., Patrick, B., & Labella, C. (2013). “Sports specialization in young athletes: evidencebased recommendations”. Sports health , 5(3), 251–257. https://doi. org/10.1177/1941738112464626

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (1978). Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte. https:// unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ pf0000235409_spa

Organización Mundial de la Salud. (2021). Directrices de la OMS Sobre Actividad Física y Comportamientos Sedentarios. https://www.ncbi. nlm.nih.gov/books/NBK581972/pdf/ Bookshelf_NBK581972.pdf

Petitpas, A. J., Cornelius, A. E., Van Raalte, J. L., & Jones, T. (2005).

Monográfico: Deporte y Academia

“A Framework for Planning Youth Sport Programs That Foster Psychosocial Development”. The Sport Psychologist, 19(1), 63–80.

Posey, K., & Toombs, B. (2018). Out of Control Youth Sports: Helping Families to find a Leisure Balance. Eastern Kentucky University. https:// digitalcommons.murraystate.edu/ postersatthecapitol/2011/EKU/15/

Ríos Rigau, M. & Aybar Soltero, F. (2012) Nuestros hijos e hijas deportistas. Guía para el éxito de los niños en el deporte y en la vida. Advance Printing Buenaventura.

Reyes-Bossio, M. y VásquezCruz, D. (2024). “Habilidades Psicológicas Deportivas y estados de ánimo en jugadores peruanos de Quadball (Quidditch)”. Revista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico, 9 (1), e4. https://doi.org/10.5093/ rpadef2024a2

Sacks, D. N., Tenenbaum, G., & Pargman, D. (2005). “Providing sport psychology services to families”. En J. Dossil (Ed.), The sport psychologist’s handbook: A guide for sport-specific performance enhancement (pp. 39-59). Wiley Online Library. https://doi. org/10.1002/9780470713174.ch3

Sotomayor, A. (2020). La colonia soberana: deportes olímpicos, identidad nacional y política internacional en Puerto Rico. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

RAFAEL R. DÍAZ TORRES

El Estadio: Custodio de cuadrangulares y de la geografía histórica de los pueblos

Exégesis 7 Segunda Época

[deporte-geografía-historia]

Introducción

Deacuerdo al filósofo e historiador neerlandés Johan Huizinga, la historia debe entenderse como un instrumento para moldear el pasado. Al reflexionar sobre las formas de definir esta práctica académica, Huizinga (92) establece que la historia es “por lo que se refiere al pasado, una manera de darle forma y no puede aspirar a ser otra cosa. Es siempre la captación de interpretación de un sentido que se busca en el pasado”.

Esta visión reconoce que no puede separarse la identidad y las perspectivas del historiador del contenido que se comunica como historia. El hecho de que Huizinga destaque la necesidad de captar la interpretación del pasado como ejercicio necesario en el estudio de la historia parte del reconocimiento de que esta disciplina académica no rescata o trae de vuelta sucesos y épocas. Más bien, narra, interpreta y sugiere contextos de lo que sucedió en momentos específicos de la sociedad. Como el propio Huizinga plantea, la historia es una rendición de cuentas del pasado.

Ese apego a un pasado que la figura del historiador promueve puede reconocerse e investigarse no solo por medio del análisis de fuentes primarias como son los archivos, sino también a través de la identificación y exploración de diferentes espacios y lugares en los cuales ocurrieron sucesos de trascendencia. En ese sentido, el estudio de la historiografía no solo consiste en el énfasis prestado a la identidad y perspectivas del historiador, como sugiere Huizinga, sino que además se basa en el reconocimiento de que lo narrado ocurrió en determinados espacios y lugares. Por tal razón, el filósofo alemán Immanuel Kant planteaba que los análisis cronológicos o la dimensión del tiempo estaban incompletos sin los análisis corológicos, es decir el estudio de los procesos y fenómenos que distinguían los espacios en nuestro planeta (Severino 568). Kant reconocía que historia sin geografía constituía un acercamiento incompleto al pasado. Tal vez el filósofo alemán estaba consciente de que una estrategia efectiva de armar esa memoria colectiva era apelando a una

Monográfico: Deporte y Academia

memoria geográfica. No existe máquina del tiempo que nos haga visitar el pasado, pero sí edificios, ruinas y hasta rutas que continúan otorgándole significados y memorias a esos mismos escenarios que se destacan en los textos históricos. Por más cambiante que sea la geografía, los espacios y lugares estudiados por esta disciplina académica siempre pueden ser resaltados como el contexto territorial de aquellas identidades colectivas impulsadas desde la historia.

En el caso de Puerto Rico, se puede pensar en el deporte y sus espacios de ejecución como valiosos instrumentos para la comprensión de la geografía histórica y cultural de este país caribeño. Sí, el deporte también puede apelar a una memoria geográfica. Decía el geógrafo inglés y pionero de la geografía del deporte, John Bale, que las identidades colectivas pueden reproducirse cuando aspectos tales como las instalaciones deportivas, los atletas y los eventos deportivos memorables son asociados con determinadas localidades. Este artículo constituye una invitación a entender el deporte como una herramienta para investigar la memoria geográfica y su vínculo con ciudades, regiones y países. Se presentarán casos relacionados al deporte puertorriqueño para destacar el valor de los espacios y lugares de actividad deportiva, y su utilidad para quienes deseen producir trabajos sobre la historia de Puerto Rico y de sus

municipios. Se analizarán, además, las maneras en que los estadios y los parques de béisbol o softbol constituyen valiosos artefactos y evidencia que, al complementarse con otras fuentes de información, aportan al desarrollo de una geografía histórica que posiciona al deporte como una importante herramienta didáctica y de investigación.

El estadio de softbol como escenario de memorias y luchas

El paisaje deportivo de Puerto Rico incluye en todas sus regiones espacios abiertos dedicados para los deportes del softbol y el béisbol. La llegada de ambas disciplinas atléticas a la isla está vinculada con la influencia que los estadounidenses comenzaron a tener en la región del Caribe, a partir de las últimas décadas del siglo XIX. Ambos deportes fueron creados en los Estados Unidos. En el caso del béisbol, aunque existen diferentes versiones sobre su llegada inicial a Puerto Rico, historiadores como Emilio Huyke (79) y Edwin Vázquez coinciden en que las primeras manifestaciones de este deporte en la isla ocurrieron durante la misma década en que ocurrió conflicto conocido como la Guerra Hispano Cubano Filipino Estadounidense de 1898. Uno de los resultados de este conflicto bélico de finales del siglo XIX fue la invasión de Puerto Rico, que a partir de ese momento se convirtió en un territorio bajo los poderes plenarios

RAFAEL R. DÍAZ TORRES

El Estadio: Custodio de cuadrangulares y de la geografía histórica de los pueblos

de los Estados Unidos. En el caso del softbol, sus primeras manifestaciones en suelo puertorriqueño ocurrieron a principios del siglo XX por vía de la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA, en inglés), la cual es una organización dedicada a la promoción y organización de eventos deportivos dirigidos a comunidades alrededor de los Estados Unidos. La YMCA en San Juan se inauguró el 1ro de junio de 1913 (YMCA San Juan). Contrario a los partidos softbol organizados en la actualidad, los primeros eventos de este deporte en Puerto Rico no se celebraron en espacios al aire libre, sino que se llevaron a cabo en un pequeño gimnasio bajo techo dentro de las instalaciones de la YMCA (Huyke 423).

Puerto Rico tiene una destacada trayectoria de logros internacionales con el Equipo Nacional de mujeres en el deporte del softbol. Además de haber participado en los Juegos Olímpicos de 1996, celebrados en la ciudad estadounidense de Atlanta, la novena puertorriqueña ha tenido importantes victorias en los Juegos Panamericanos, así como campeonatos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (Rodríguez Caraballo 7486). Según la información divulgada por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol en mayo de 2024, la representación de mujeres de Puerto Rico ocupa la segunda posición entre las mejores selecciones de este deporte a nivel mundial (World Baseball

Softball Confederation). En su libro Género, Cultura y Deporte: El equipo de softbol nacional femenino en Puerto Rico durante el periodo de 1970 a 1996, la historiadora Elizabeth Rodríguez Caraballo expone parte de los logros y luchas que las atletas puertorriqueñas del softbol protagonizaron en un período de veintiséis años, durante las últimas tres décadas del siglo XX.

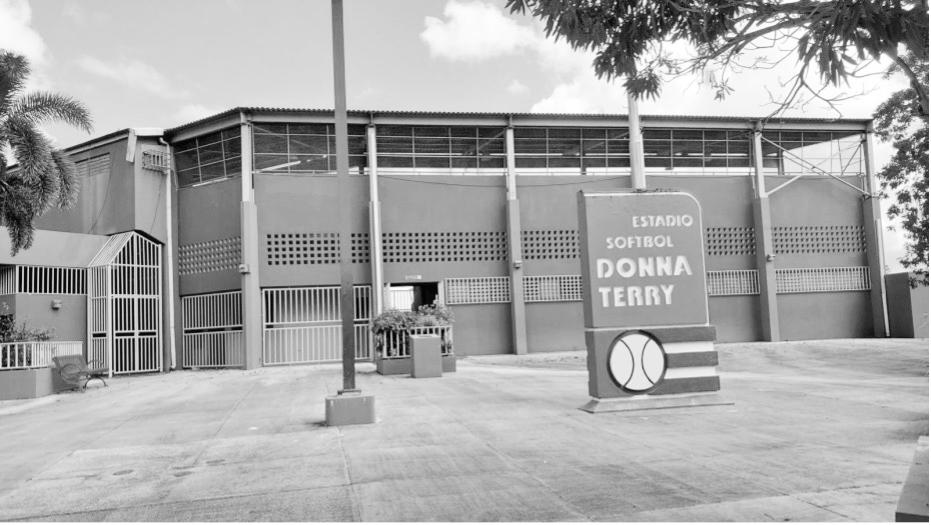

Para Rodríguez Caraballo, la comprensión de la historia de este Equipo Nacional de softbol no puede desligarse del reconocimiento e identificación de aquellos espacios recreativos que fueron sede de los triunfos, pero también las vicisitudes experimentadas por este grupo de mujeres deportistas. De acuerdo a esta historiadora puertorriqueña, resulta indispensable investigar la importancia que tuvo el estadio Donna Terry (fig. 1) ubicado en el municipio de Guaynabo (Rodríguez Caraballo 95). Esta instalación, que en la actualidad sigue siendo sede de eventos de softbol, se convirtió en un referente espacial que fanáticos y fanáticas asocian con este deporte. Por ejemplo, en esta instalación se llevó a cabo el juego en el cual Puerto Rico obtuvo la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1993 (95). Aunque la sede principal de esta justa regional fue la ciudad sureña de Ponce, hubo partidos de softbol que se jugaron en Guaynabo.

Monográfico: Deporte y Academia

Fig. 1. Estadio Donna Terry en Guaynabo. Foto tomada por Elizabeth Rodríguez Caraballo.

En su investigación, Rodríguez

Caraballo combina el trabajo de campo y la presentación de imágenes del estadio Donna Terry, con la divulgación de los testimonios producto de entrevistas realizadas a exjugadoras del Equipo Nacional de softbol. La inclusión que la autora hace de expresiones de las exatletas representa una valiosa fuente de información, que a su vez refuerza la idea de que el estadio es un elemento de valor dentro de la geografía histórica del deporte puertorriqueño. En la entrevista que Rodríguez Caraballo le realizó a Ivelisse Echevarría, la exjugadora del Equipo Nacional narra parte de la experiencia de la noche en que Puerto Rico ganó la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1993. En su testimonio, Echevarría le otorga un rol protagónico al ambiente en el estadio Donna Terry (81). Describió que esa noche, más allá de que el estadio y sus alrededores estuvieran llenos de público, una de las principales memorias

fue la solidaridad que se experimentó en el lugar, toda vez que, según la exjugadora, la fanaticada presente mostró una actitud solidaria ante la reciente muerte del exentrenador del equipo, Alejandro “Junior” Cruz. Cabe destacar que dentro de los estudios de la geografía cultural, el sentido de pertenencia y significado de lugar otorgado a determinados espacios, varía por persona o grupos de personas. En la misma investigación realizada por Rodríguez Caraballo se hace referencia al testimonio de otra exjugadora, Claribel Millán, quien presenta una visión distinta en torno a las experiencias de algunas atletas dentro de mismo estadio Donna Terry y sus alrededores (101). Dicho espacio deportivo fue escenario de una protesta por las censuras y amenazas que el entrenador Alejandro “Junior” Cruz realizaba en contra de las jugadoras que promovían la independencia de Puerto Rico y denunciaban la condición política colonial de su país. Asimismo, la historiadora Delia Lizardi Ortiz reseña otras protestas en contra de Cruz, en esta ocasión por su trato discriminatorio hacia las jugadoras lesbianas (Lizardi Ortiz 265).

El caso del estadio de Donna Terry en Guaynabo constituye un ejemplo en el cual un espacio deportivo, más allá de servir como sede de torneos en la actualidad, representa una valiosa herramienta didáctica

R. DÍAZ TORRES

El Estadio: Custodio de cuadrangulares y de la geografía histórica de los pueblos

para estudiar un pasado de relevancia para una comunidad, en este caso la comunidad de seguidores y exatletas que apoyan el softbol de mujeres en Puerto Rico. Un edificio deportivo se convierte en el “pie forzado” para investigar una parte de la geografía histórica de Puerto Rico. El trabajo de campo y el análisis de fuentes primarias como las fotografías del estadio, se complementan con la información producto de entrevistas realizadas a las personas que vivieron la época que la historiadora investiga y expone en su trabajo. Así como Johan Huizinga destacaba que la historia es “la captación de interpretación de un sentido que se busca en el pasado”, es importante recalcar que la mención que una historiadora hace sobre un estadio no solo representa la voz de ella como investigadora, sino que en el caso particular del estadio Donna Terry, el trabajo de Rodríguez Caraballo resalta la diversidad de voces y testimonios que le otorgan diferentes significados y memorias a un mismo espacio deportivo. De eso se trata la geografía histórica. No solo de reconstruir o interpretar un pasado, sino de también destacar el rol de los espacios y lugares como escenarios de momentos memorables en los cuales no siempre prevaleció la armonía o el consenso entre quienes protagonizaron los acontecimientos bajo investigación.

El estadio de béisbol y su espacio en el paisaje cultural

Otro de los elementos de interés a la hora de investigar la geografía histórica es el rol que los espacios de recreación y deportes tienen en el desarrollo de paisajes culturales asociados a determinadas comunidades, ciudades y regiones. Por ejemplo, en el contexto de Puerto Rico, parte del paisaje urbano del sector de Hato Rey en la ciudad de San Juan, es asociado con la imponente instalación deportiva conocida como el estadio Hiram Bithorn (fig. 2). Este edificio fue nombrado en homenaje al primer puertorriqueño en participar del béisbol de Grandes Ligas de los Estados Unidos (Huyke 86). En 2014, esta instalación fue declarada como un edificio histórico por el Servicio Nacional de Parques del Departamento del Interior de los Estados Unidos (Puerto Rico Historic Building Drawings Society). Sin embargo, más allá de su identificación como edificio histórico, estudiar este estadio desde su rol como elemento distintivo de los paisajes culturales de San Juan, Puerto Rico y el Caribe, aporta a entender la importancia del béisbol, tanto en la historia de Puerto Rico, como en la del resto de la región del Gran Caribe.

Algunas preguntas de investigación sobre el valor del estadio Hiram Bithorn como elemento del paisaje cultural pueden ser las siguientes: ¿Qué rivalidades deportivas se forjaron

Monográfico: Deporte y Academia

en esta instalación y cuál es su importancia desde una perspectiva geohistórica? ¿Por qué se decidió construir inicialmente el estadio en el área de Hato Rey y no en otro sector de San Juan? ¿Qué jugadores del béisbol de Grandes Ligas de los Estados Unidos participaron de partidos en el estadio Hiram Bithorn? ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos declaró esa instalación deportiva como un edificio histórico? ¿Qué representa el estadio Hiram Bithorn dentro de la historia deportiva del Caribe y cuál es su relación con otros estadios análogos ubicados en las ciudades más importantes de algunos países vecinos de la región?

Fig. 2. Vista del Estadio Hiram Bithorn desde el centro comercial Plaza las Américas en Hato Rey, San Juan. Foto tomada por Rafael R. Díaz Torres.

Estas preguntas invitan a estudiar el pasado desde una perspectiva espacial en la cual un edificio deportivo es visto como la sede de sucesos y de interrelaciones entre una red de lugares unidos por elementos geográficos, políticos y culturales. Tal es el caso

de lo que representa el estadio Hiram Bithorn para las personas que rivalizan en su apoyo a los dos equipos de béisbol profesional que compiten en representación de San Juan: los Cangrejeros de Santurce y los Senadores de San Juan. Ambas novenas tienen sus juegos locales en este estadio de la ciudad capital puertorriqueña. Mientras una base de fanáticos asocia este edificio deportivo como “la cueva del cangrejo”, su contraparte identifica al mismo lugar como “la casa de los Senadores”. Asimismo, el estadio sirve como un escenario en el cual se conectan el béisbol nacional puertorriqueño con el circuito de Grandes Ligas estadounidense. Esta conexión surge a través de aquellos jugadores puertorriqueños que, en un mismo año, compiten tanto en la temporada de béisbol de Puerto Rico, como en algún torneo profesional en los Estados Unidos. De igual manera, el estudio del estadio puede fungir como punto de partida para entender el vínculo entre los países caribeños en donde el béisbol tiene gran arraigo. Por ejemplo, la búsqueda de crónicas sobre partidos pasados entre las novenas de Puerto Rico y República Dominicana escenificados en el estadio Hiram Bithorn podría brindar valiosa información histórica sobre aspectos tales como la difusión del béisbol en el Caribe, los procesos de migración regional y las diferencias de ambos países en términos del rol

RAFAEL R. DÍAZ TORRES

El Estadio: Custodio de cuadrangulares y de la geografía histórica de los pueblos

o función que tiene el deporte con respecto al desarrollo económico y la producción cultural.

El parque de pelota comunitario y su trascendencia cultural Si bien el ejemplo del estadio Hiram Bithorn presenta un caso en el cual una instalación tiene un impacto en el paisaje cultural de una ciudad, un país o una región, existen casos en los cuales los espacios de recreación y deportes impactan la geografía histórica de comunidades de menor extensión territorial. En ocasiones, los edificios e instalaciones deportivas pueden ser importantes fuentes de información para entender la geografía histórica de áreas de menor escala, como es el caso de los pueblos pequeños, los barrios o las barriadas. Para algunas comunidades, instalaciones como la cancha de baloncesto o el pequeño estadio de béisbol son lugares de encuentros en los cuales se forjan reuniones, asambleas y fiestas, además de los eventos deportivos. Estos espacios comunales son custodios de memorias colectivas, mientras fungen como sedes de encuentros en los cuales vecinos y vecinas promueven y ejercen una convivencia en cooperación.

A nivel de expresiones artísticas, tales como la música, existen canciones en las cuales se destaca el valor de estos parques o estadios comunitarios como gestores de memoria y valiosas fuentes para el estudio de la geografía

histórica de pueblos y comunidades. Un ejemplo es la canción “Sueño de un niño”, escrita por Edwin Clemente e interpretada por el salsero Tito Allen en la producción musical de Somos 21: Tributo a Roberto Clemente (“Sueño de un niño”). Esta canción de celebración hacia el expelotero puertorriqueño Roberto Clemente trata de plasmar cómo la exitosa carrera de este hombre fue precedida por los entrenamientos que este hacía de niño en un parque de pelota local. La canción comienza con los gritos de un grupo de niños que alentaban a Clemente a alcanzar su sueño de convertirse en pelotero. Al inicio de la melodía, el cantante dice: “Esta es la historia de un niño que soñó con lograr una meta en el béisbol. Se levantaba por las mañanas, a acompañar a su hermano al parque, para que aquel le enseñara el arte de cómo jugar béisbol” (“Sueño de un niño,” 00:0:28 - 00:00:48). Instantes después de esta parte de la canción, los gritos de niños alentadores regresaban para dar apoyo al niño Clemente. Aunque en “Sueño de un niño” no se menciona la ubicación de ese parque en el cual el niño Clemente iba a aprender béisbol, la canción sí destaca posteriormente que el famoso expelotero puertorriqueño era oriundo del municipio de Carolina. Es en Carolina donde precisamente en la actualidad ubica uno de los estadios de béisbol más grandes de Puerto Rico, y que lleva por nombre Roberto Cle-

Monográfico: Deporte y Academia

mente Walker. Vincular los primeros pasos de Clemente en el béisbol con su municipio de procedencia podría representar una valiosa herramienta didáctica para la enseñanza de la geografía histórica de Carolina. Acudir a esos espacios comunitarios en donde Clemente dio sus primeros entrenamientos de niño aportaría a desarrollar investigaciones y conversaciones sobre el municipio de Carolina, su pasado y el sentido de pertenencia que su población le pudo haber otorgado al béisbol y los espacios en donde este deporte se practicaba durante los años de niñez de Roberto Clemente. Este tipo de ejercicios didácticos se pueden igualmente realizar en los respectivos municipios o barrios de procedencia de los múltiples peloteros puertorriqueños que han tenido éxito en el béisbol de Grandes Ligas de los Estados Unidos. Identificar los pequeños estadios comunitarios o municipales en donde estos atletas dieron sus primeros pasos podría ser el punto de partida para estudiar y divulgar las memorias pasadas de tantas localidades que, de alguna manera u otra, sienten orgullo por eventos y personalidades de su pasado.

Otro ejemplo artístico en el cual se destaca el simbolismo y valor del pequeño parque de pelota comunitario ocurre con la canción René, interpretada y escrita por el cantante puertorriqueño René Pérez Joglar, también conocido como Residente.

En la canción, el artista presenta el parque de pelota como el escenario de su propio pasado. Estas memorias personales están plasmadas de momentos alegres, pero también de angustias y sucesos tristes que lo marcaron por el resto de su vida (Díaz Torres). Al rememorar sus experiencias junto a un amigo de la infancia con quien jugaba en los alrededores del parque de pelota, Pérez Joglar expresa lo siguiente: “Me críe con Christopher, mi pana. Tiramos piedras juntos, rompimos un par de ventanas. Corríamos por la calle sin camiseta en las parcelas de Trujillo, cuesta abajo en bicicleta. La bici encima del barro, con un vaso de plástico en la goma pa’ que suene como un carro. Recargábamos batería con malta India y pan con ajo, nadie nos detenía. Éramos inseparables hasta que un día lo mataron entre cuatro policías”. Tras esa tragedia que le costó la vida a su amigo, el cantante afirma que, debido al suceso, “se apagaron las luces en el parque de pelota” (“Residente – René,” 00:01:42 - 00:02:13).

La canción René fue popularizada por un video en el cual el cantante aparece en un parque de pelota comunitario, mientras utiliza una camisa con el número 21 alusivo a Roberto Clemente. La pequeña instalación deportiva está completamente vacía durante todo el video musical (“Residente – René”). No obstante, la presencia de Pérez Joglar en dicho espacio de memorias le permite re-

RAFAEL R. DÍAZ TORRES

El Estadio: Custodio de cuadrangulares y de la geografía histórica de los pueblos

cordar un pasado que trasciende sus propias experiencias personales. Es un pasado en el cual la vida en comunidad es resaltada, a partir de los sucesos acaecidos en un parque de pelota que jugó un rol protagónico en la vida del artista y de quienes formaron parte de su niñez y juventud en el municipio puertorriqueño de Trujillo Alto. De esta manera, vemos un caso en el cual una pequeña instalación se transforma en un importante referente para quienes desean consignar una parte de la historia local de una comunidad.

El recorrido como herramienta para explorar y cuestionar la historia deportiva

El 12 de febrero de 2024, un grupo de estudiantes del curso Geografía del Deporte en el Recinto de Río

Piedras de la Universidad de Puerto Rico realizó un recorrido didáctico, que incluyó un viaje en el Tren Urbano de la región metropolitana de San Juan y una breve caminata en el complejo deportivo Onofre Carballeira del municipio de Bayamón. El ejercicio tenía el objetivo de promover una lectura de partes del paisaje urbano metropolitano, haciendo énfasis en la presencia de instalaciones deportivas y la relación de estas con otros lugares de valor cultural y económico. El recorrido, además, fue una invitación para que el estudiantado identificara visualmente algunos elementos y fenómenos afines con los conceptos y temas previamente

estudiados en los textos y discusiones del curso. Uno de los edificios que llamó la atención durante el recorrido fue el estadio Juan Ramón Loubriel en Bayamón (fig. 3).

No es poco común que diversos tipos de instalaciones deportivas en diferentes países tengan el nombre de figuras que aportaron o tuvieron algún tipo de importancia para la sociedad.

La identificación del estadio Juan Ramón Loubriel llevó a la inevitable pregunta sobre quién fue ese hombre y qué aportó al deporte puertorriqueño.

Un breve diálogo entre el profesor y sus estudiantes trajo a colación de que Loubriel fue un destacado deportista bayamonés que, además de practicar deportes como el baloncesto y el fútbol, también fungió posteriormente como entrenador, particularmente del voleibol (De Jesús Salamán). Tras conocerse el municipio puertorriqueño de procedencia de este insigne deportista, el grupo de estudiantes entendió una razón de peso para que el estadio más grande de Bayamón tuviera su nombre.

Juan Ramón Loubriel murió el 15 de febrero de 1970 en un accidente aéreo. En el avión viajaba el Equipo Nacional de mujeres de Puerto Rico en el deporte de voleibol. El sexteto puertorriqueño regresaba de la ciudad de Santo Domingo y se dirigía a San Juan, luego de haber completado unos partidos de fogueo en preparación para los Juegos Centroamericanos y

Monográfico: Deporte y Academia

del Caribe de 1970. El accidente se atribuyó a desperfectos mecánicos en el avión. Murió toda la tripulación, incluyendo las jugadoras y sus entrenadores, entre los que se encontraba Juan Ramón Loubriel (De Jesús Salamán). La trágica historia que los estudiantes escucharon en la voz de su profesor, brindó información totalmente desconocida para los siete jóvenes universitarios que participaron del recorrido. Nadie conocía sobre esa tragedia ocurrida en febrero de 1970. La reflexión colectiva llevó a otros planteamientos y preguntas. Salió a relucir que entre las jugadoras que fallecieron estaba Carmen Zoraida Figueroa, quien era de Corozal, municipio en el cual la principal cancha de voleibol lleva el nombre de esta exatleta. Ese dato sobre Corozal propició a su vez que algunas estudiantes cuestionaran la razón para que en Puerto Rico existieran tan pocas instalaciones deportivas con nombres de mujeres. Surgió una conversación en la cual se promovieron planteamientos desde la óptica de una geografía con perspectiva de género.

Todas estas reflexiones que se llevaron en los alrededores del estadio Juan Ramón Loubriel también incluyeron planteamientos sobre el cambio como un principio fundamental en los estudios geográficos. La inauguración de este estadio en Bayamón ocurrió en el 1973 (De Jesús Salamán). Se construyó pensando primordialmente en el

deporte del béisbol y la celebración de partidos del circuito profesional invernal de Puerto Rico. Esta identificación del estadio Juan Ramón Loubriel con el béisbol duró hasta el 2003, cuando los Vaqueros de Bayamón de la liga profesional invernal jugaron su último partido. Un año después, el municipio de Bayamón autorizó la utilización de dicha instalación para la celebración de partidos de fútbol. De esta forma, a partir de 2004 el estadio Juan Ramón Loubriel se convierte en la sede local del club profesional Puerto Rico Islanders. Este onceno participó del circuito de segunda división de los Estados Unidos conocido como la United Soccer League (Jusino).

Fig. 3. Entrada principal del Estadio Juan Ramón Loubriel. Foto tomada por Rafael R. Díaz Torres.

Aunque el equipo Puerto Rico Islanders ya no existe como club profesional de fútbol, el estadio Juan Ramón Loubriel es actualmente nombrado y reconocido como el “Estadio Nacional” de fútbol puertorriqueño.

RAFAEL R. DÍAZ TORRES

El Estadio: Custodio de cuadrangulares y de la geografía histórica de los pueblos

La mayoría de los partidos oficiales de las selecciones nacionales de Puerto Rico son disputados en esta instalación (Federación Puertorriqueña de Fútbol). Ya no se practica el béisbol en ese estadio con capacidad para 12,500 personas. Sin embargo, cualquier visita a un partido de fútbol u otro evento de entretenimiento que se lleve a cabo en este estadio, confirmará que en el pasado, este edificio deportivo era utilizado para el béisbol. Solo basta con observar la forma en que están organizadas las gradas y la presencia de los “dogouts” debajo del terreno del juego, para saber que el plan original previo a la construcción del estadio ponderó al béisbol y no al fútbol como el deporte protagónico de la instalación.

El ejemplo del estadio Juan Ramón Loubriel resalta el valor pedagógico que los recorridos didácticos tienen para la enseñanza de la geografía histórica. Una breve caminata en los alrededores de este edificio deportivo provocó una serie de conversaciones e interrogantes que aportaron a entender un poco mejor el pasado, no solo de una figura importante como Loubriel, sino del municipio de Bayamón y de algunos sucesos deportivos que forman parte de la historia de Puerto Rico. Las conversaciones entre los integrantes del curso Geografía del Deporte permitieron conocer sobre una tragedia que marcó al voleibol puertorriqueño. El diálogo, además,

llevó a cuestionamientos sobre la representatividad en el deporte, toda vez que se hizo hincapié en la escasez de instalaciones que rinden tributo a mujeres deportistas puertorriqueñas. Asimismo, se le prestó énfasis al análisis de los procesos de transformación y cambio, que son tan importantes en el estudio y comprensión de la geografía. Esto incluye las investigaciones del área temática de la geografía del deporte. En este caso, se discutieron las razones e implicaciones que tuvo el cambio de uso en el estadio Juan Ramón Loubriel. De ser “la casa” de los Vaqueros de Bayamón en el béisbol profesional invernal, esta reconocida instalación urbana se convirtió en el “Estadio Nacional” de fútbol de Puerto Rico. Un mismo espacio de encuentro y recreación transformó su uso, su significado y hasta el tipo de público que, con el advenimiento del fútbol en Bayamón, ahora llega al estadio Juan Ramón Loubriel, no para presenciar cuadrangulares, sino para celebrar los goles de sus selecciones nacionales.

Comentarios finales

Los estadios en donde se celebran eventos de béisbol o softbol son comúnmente recordados por los resultados de los partidos disputados o por las personas que conectaron los cuadrangulares decisivos que posibilitaron las victorias de sus novenas. No siempre se visualizan los estadios

Monográfico: Deporte y Academia

como importantes artefactos para la investigación y producción de trabajo centrado en la historia. Los casos analizados en este ensayo recalcan el valor que este tipo de instalaciones tiene, no solo para el estudio y comprensión del pasado, sino también para el desarrollo de una geografía deportiva con fines didácticos. Más allá de su presencia en el paisaje cultural de las ciudades o en las áreas recreativas de comunidades, los estadios representan una fuente de información capaz de aportar en la captación de interpretación de un pasado y en el análisis de las múltiples experiencias y transformaciones que ocurrieron en aquellos espacios y lugares valorados por sociedades de diferentes épocas.

Bibliografía

Bale, John. Sports Geography . Londres: Routledge, 2003.

“Sueño de un Niño”. YouTube, Subido por OLT (Our Latin Thing), 9 de septiembre de 2020, https://www.youtube.com/watch?v=P8kNbpTuEXs

De Jesús Salamán, Adriana. “Juan Ramón Loubriel: Deportista y Educador”. Diálogo UPR. 24 de marzo de 2014. 4 de julio de 2024 https:// dialogo.upr.edu/juan-ramon-loubrieldeportista-y-educador/.

Díaz Torres, Rafael. “El Parque de Pelota y la Geografía de la Memoria en ‘René’”. El Calce. 3 de mayo de 2020. 1 de julio de 2024

https://www.elcalce.com/contexto/ parque-pelota-la-geografia-la-memoria-rene/#google_vignette.

Federación Puertorriqueña de Fútbol. “Juan Ramón Loubriel, Nuestro Estadio Nacional”.

Página Oficial de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. 1 de abril de 2015. 4 de julio de 2024 https://fpfpuertorico.com/juanramonloubriel/ Huizinga, Johan. El Concepto de la Historia y Otros Ensayos. México: Fondo de Cultura Económica, 1994. Huyke, Emilio. Colecciones Puertorriqueñas : Los Deportes . Sharon, Connecticut: Troutman Press, 1983. Jusino, Edwin. “Nuestra Historia: Los Puerto Rico Islanders”. Fútbol Boricua. 30 de abril de 2020. 4 de julio de 2024 https://futbolboricua. co/nuestra-historia-los-puerto-ricoislanders/

Lizardi Ortiz, Delia. “Nuevas Relaciones de Género en el Deporte Puertorriqueño”. La Nación Atlética: Ensayos sobre Historia y Cultura Deportiva en Puerto Rico, editado por Carlos Mendoza Acevedo y Walter R. Bonilla Carlo, Editorial Arco de Plata, 2019, pp. 237-284.

Puerto Rico Historic Building Drawings Society. “Estadio Hiram Bithorn”. Puerto Rico Historic Building Drawings Society Facebook Page. 11 de febrero de 2014. 1 de julio de 2024 https://www.facebook.com/ PRHBDS/photos/a.201538286585

El Estadio: Custodio de cuadrangulares y de la geografía histórica de los pueblos

251/612357475503328/?type=3&lo cale=es_LA.

“Residente – René (Official Video)”. YouTube, Subido por Residente, 27 de febrero de 2020, https://www. youtube.com/watch?v=O4f58BU_ Hbs.

Rodríguez Caraballo, Elizabeth. Género, cultura y deporte: El equipo nacional de softbol femenino de Puerto Rico (1970 a 1996). San Juan: Isla Negra Editores, 2023.

Severino, Carlos. “Geografía: Para entender la organización territorial de la sociedad”. Ciencias Sociales: Sociedad y cultura contemporáneas, editado por Lina Torres Rivera, Héctor López Sierra y Juan Giusti Cordero, Publicaciones Gaviota, 2016, pp. 563-605.

Vázquez, Edwin. “Origen del Béisbol en Puerto Rico”. Puerta de Tierra. Fecha de publicación desconocida. 1 de julio de 2024 http:// www.puertadetierra.info/noticias/ beisbol.htm

World Baseball Softball Confederation. “World Rankings”. WBSC. 30 de mayo de 2024. 1 de julio de 2024 https://www.wbsc.org/en/rankings.

YMCA de San Juan. “Nuestra Historia”. YMCA de San Juan. Fecha de publicación desconocida. 1 de julio de 2024 https://www.ymcasanjuan. org/quines-somos.

JOSÉ M. ENCARNACIÓN MARTÍNEZ

Monográfico: Deporte y Academia

Exégesis 7 Segunda Época

¿El deporte como elemento político en la enseñanza y el aprendizaje de los estudios sociales?

[deporte-estudios sociales-educación]

[…] el ser social. El formar ese ser en cada uno de nosotros, tal es el fin de la educación. –Emile Durkheim

Los Estudios Sociales y la Edu -

cación Física tienen ante sí una agenda en común en Puerto Rico: transformar las dimensiones del impacto curricular. Hace tres décadas Buell y Reekie (1993) reconocieron que ambas materias comparten el aprendizaje basado en la interacción humana: