De Facto, Selma Doborac

Retour du représenté, Patrick Holzapfel

Losing Faith, Martha Mechow p.18

Un anarchisme de vilain petit canard, Laura Staab p.20

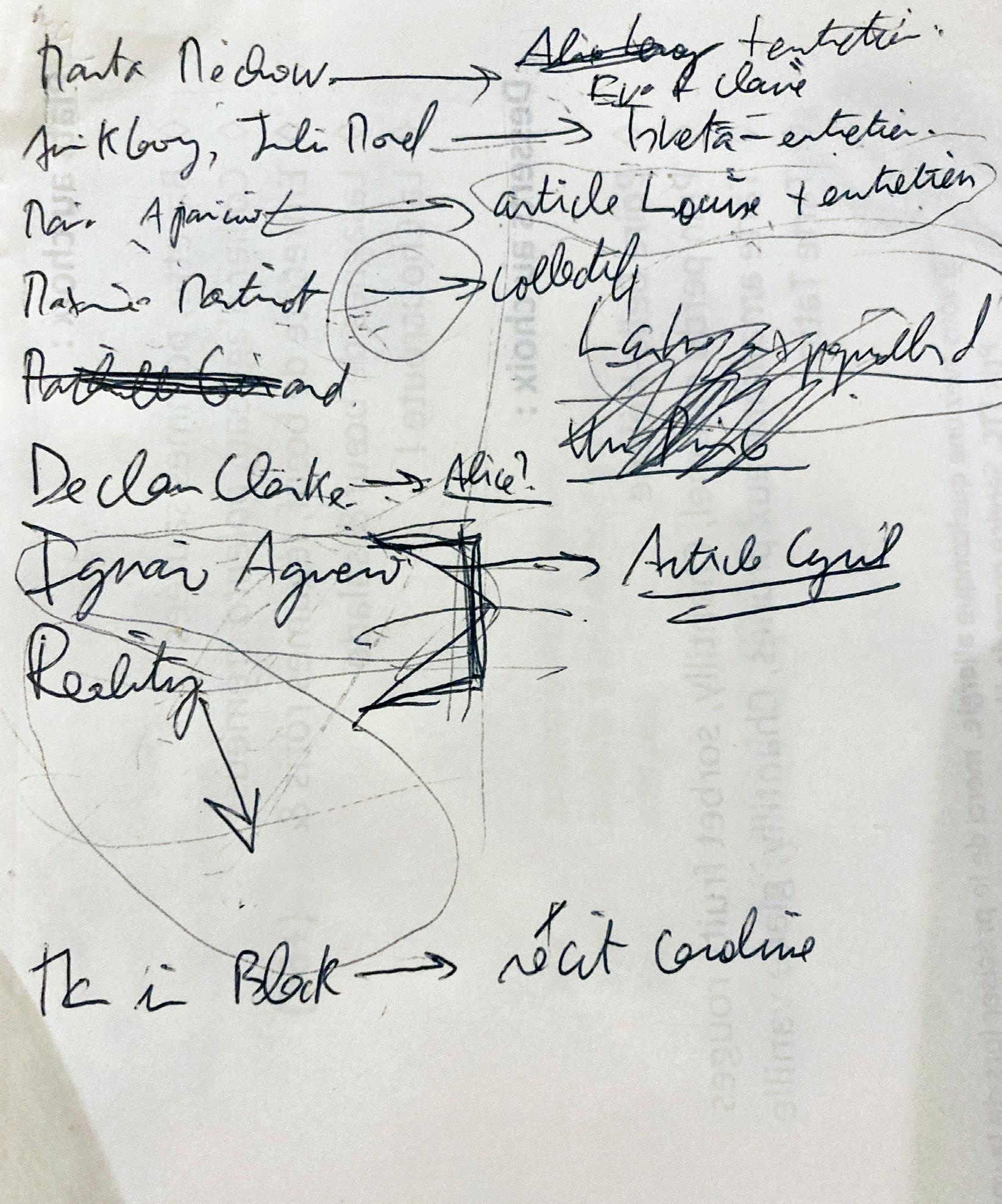

Entretien avec Martha Mechow par Claire Lasolle p.24

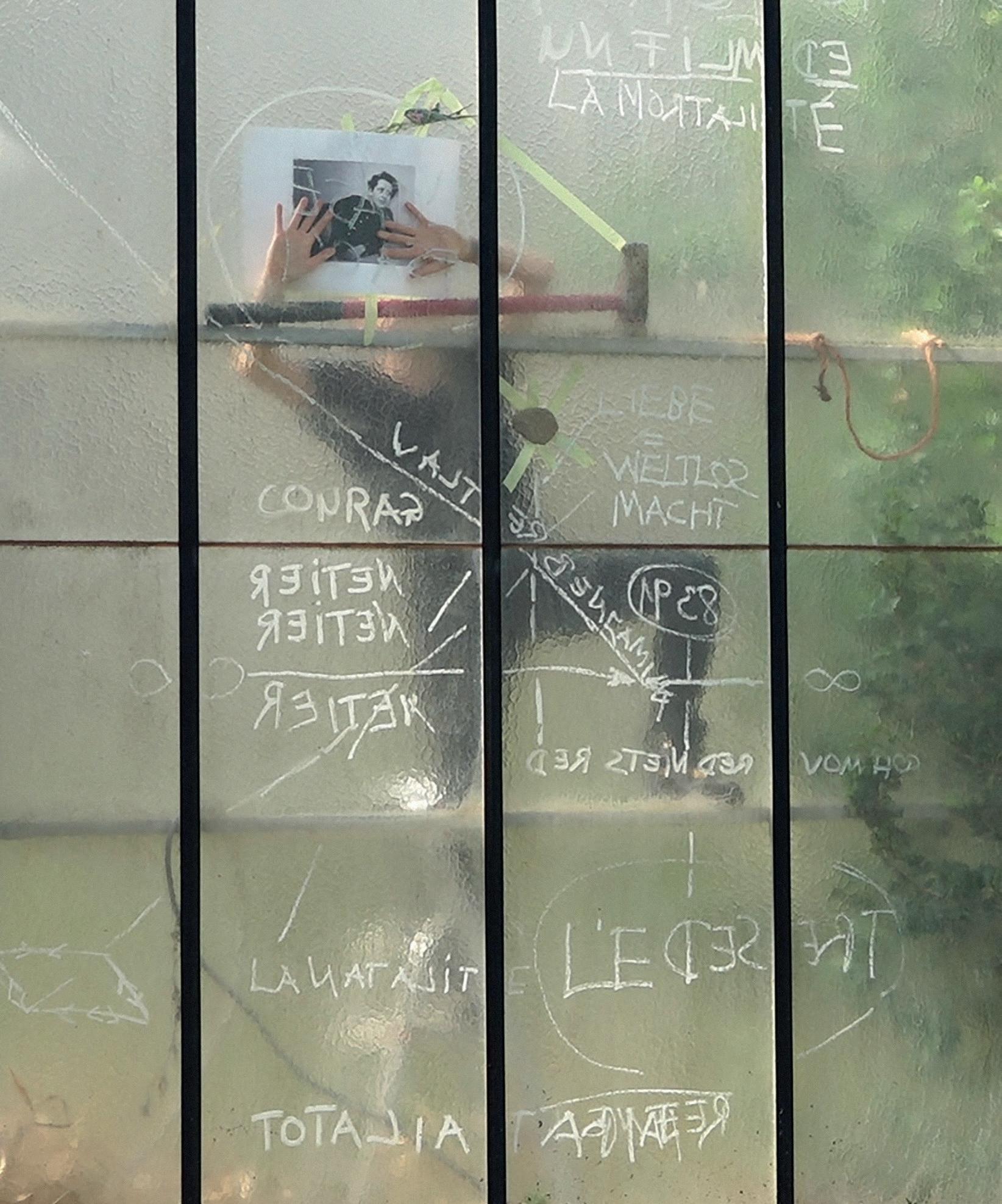

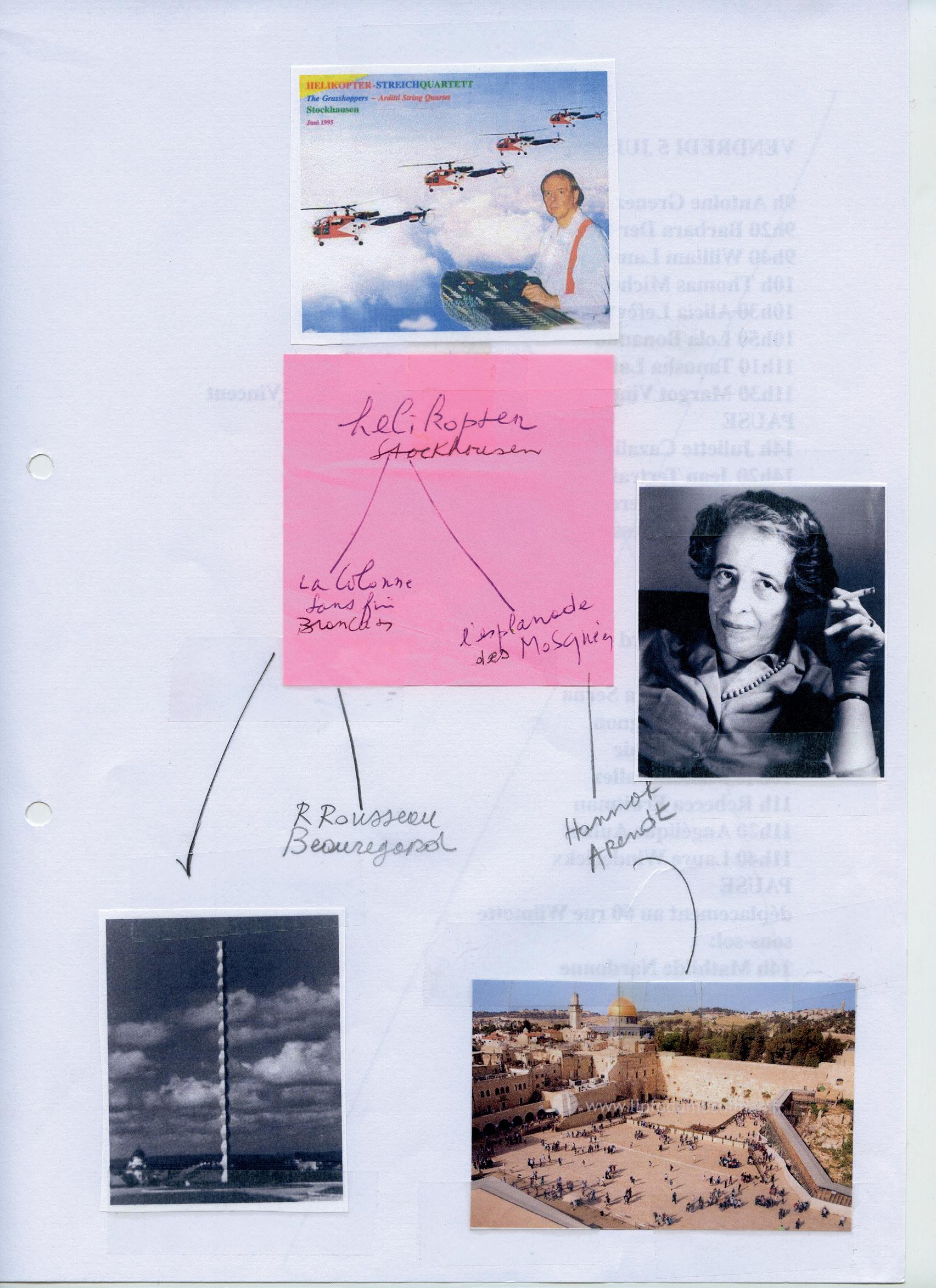

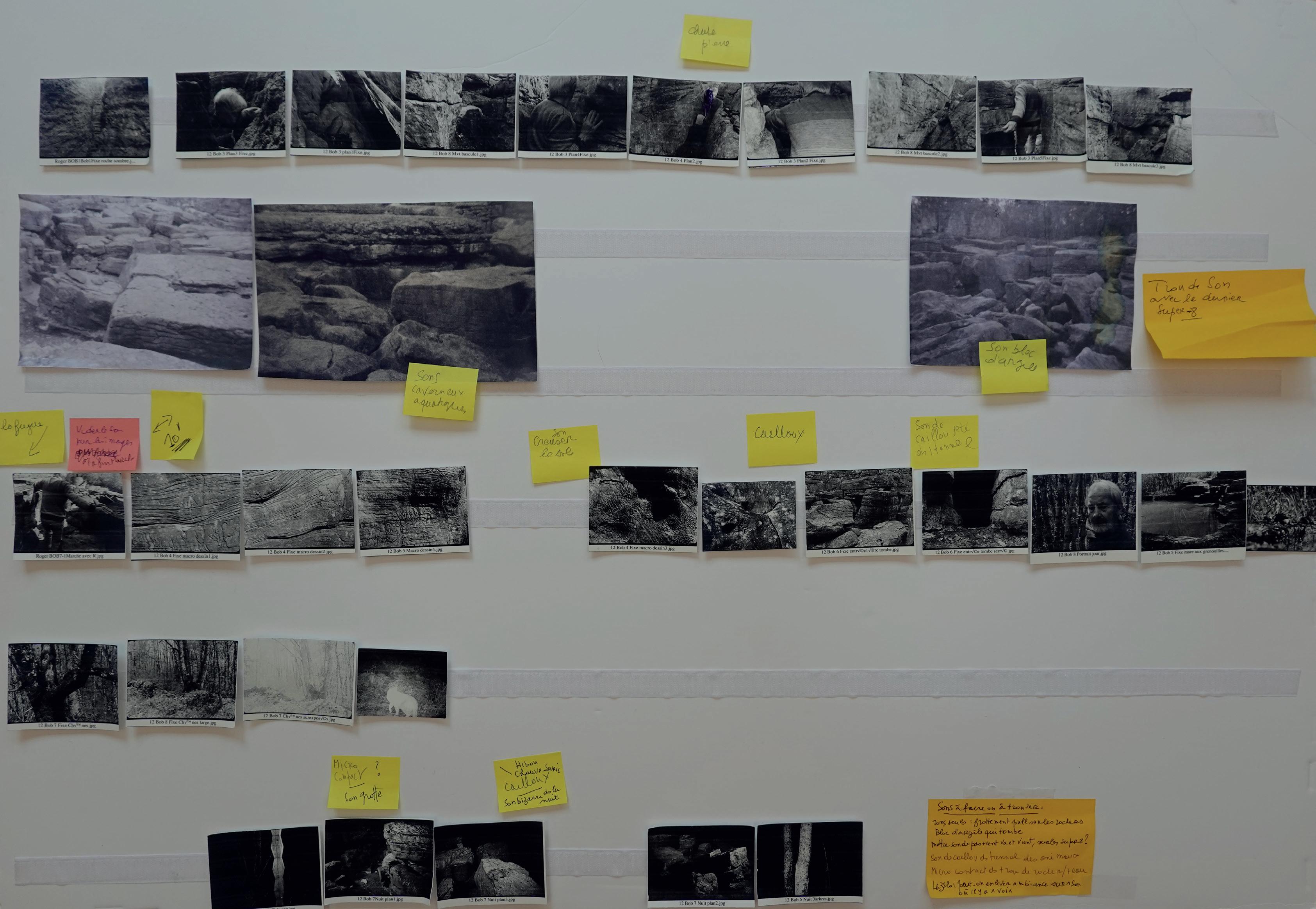

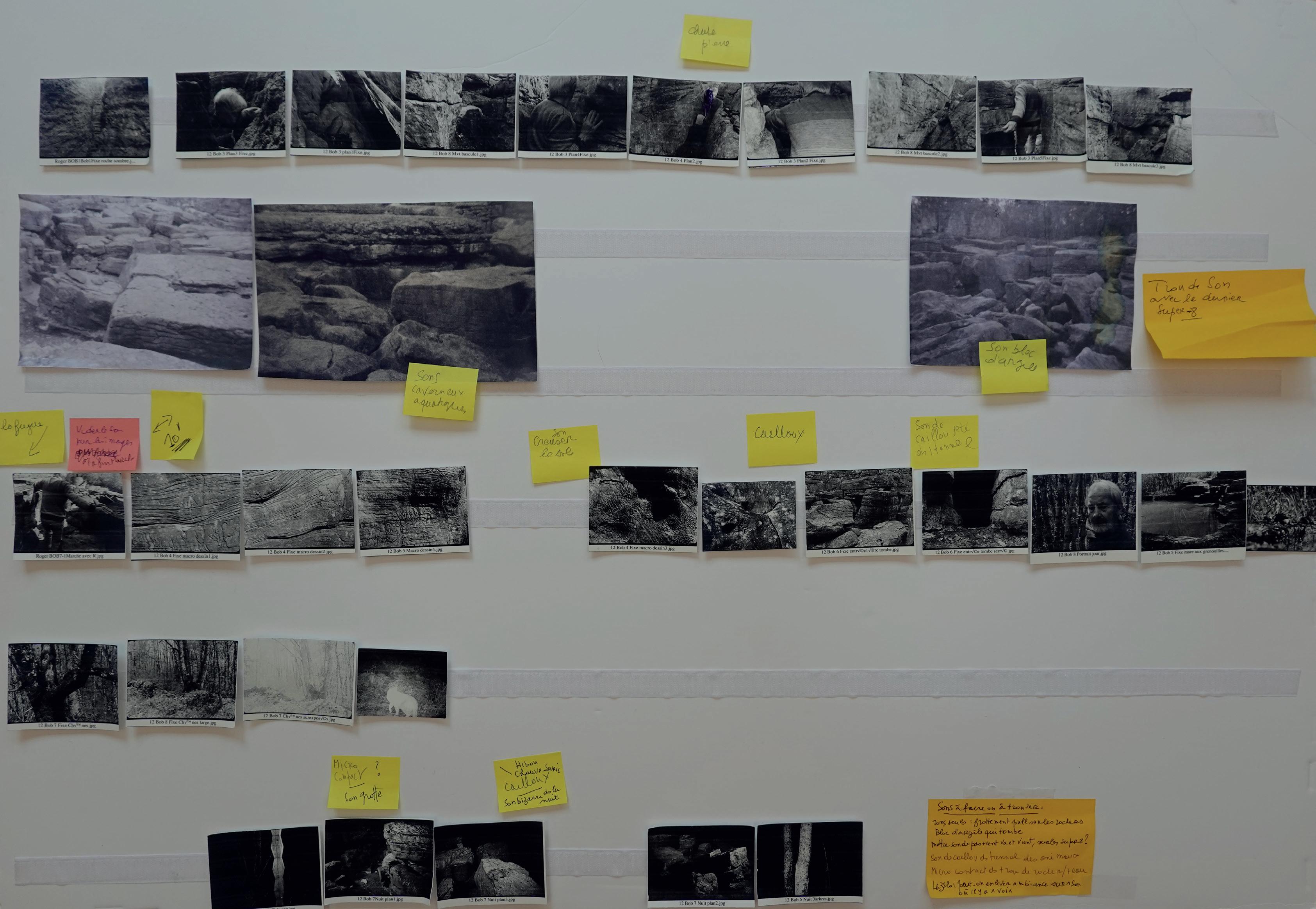

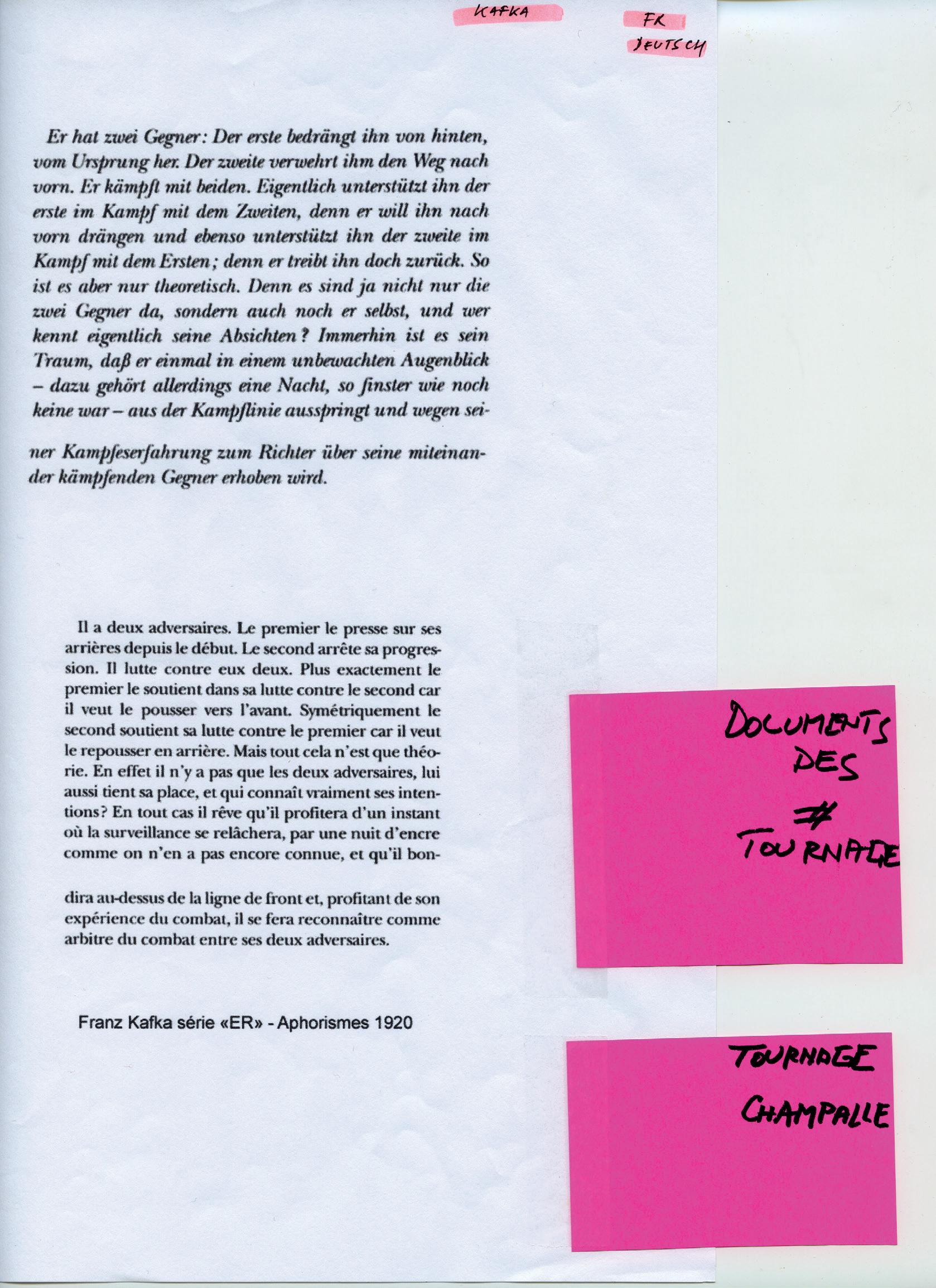

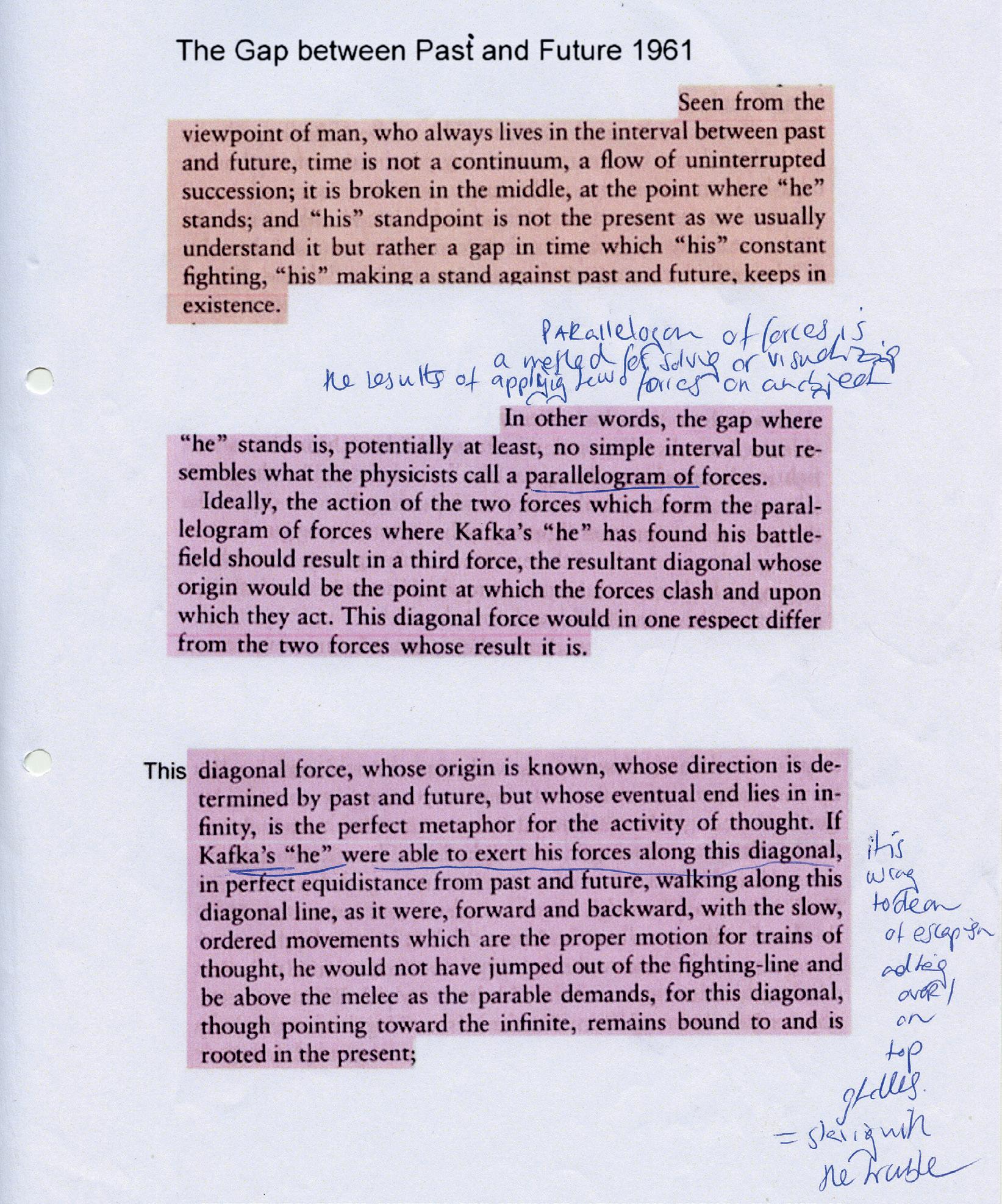

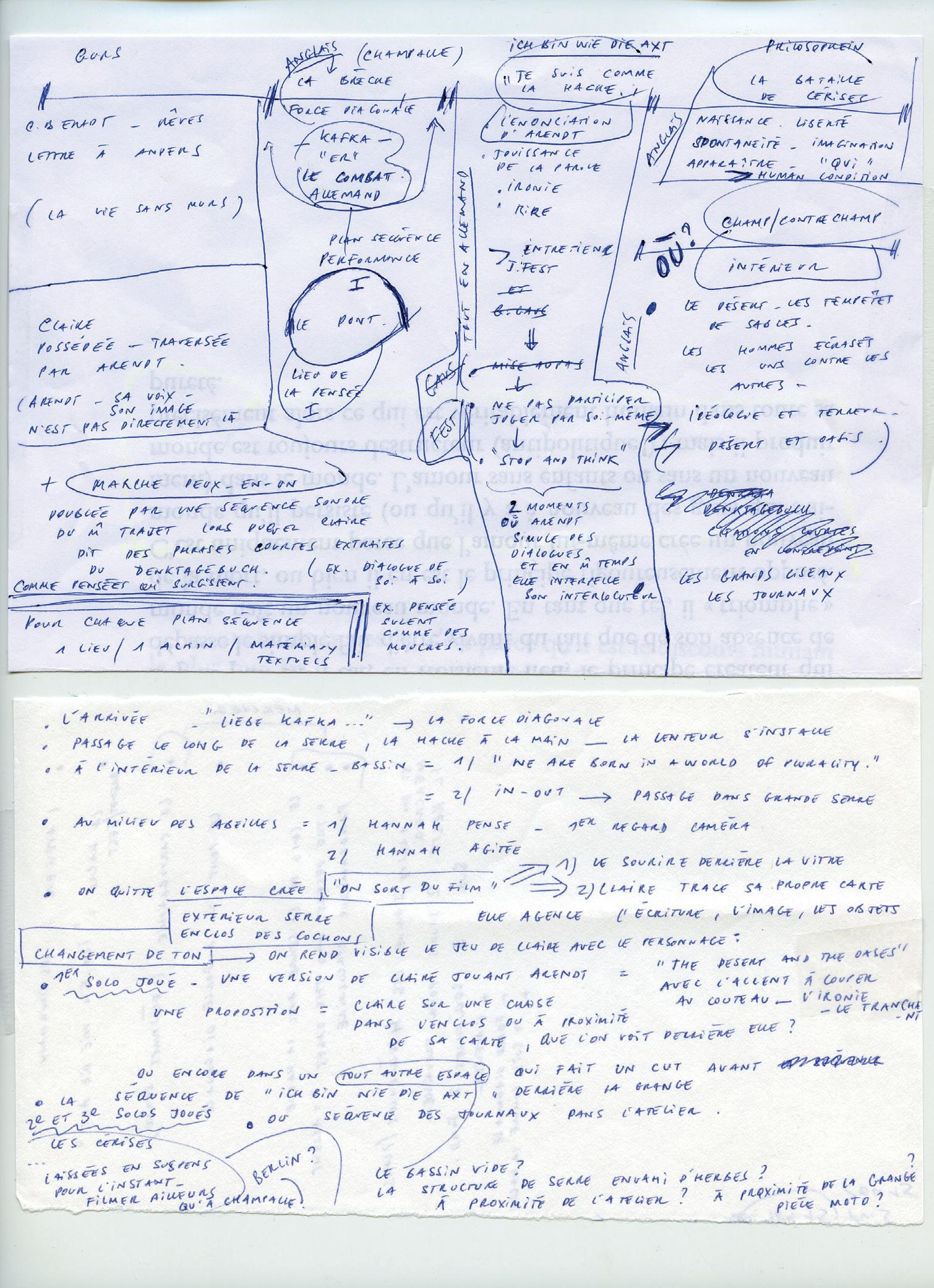

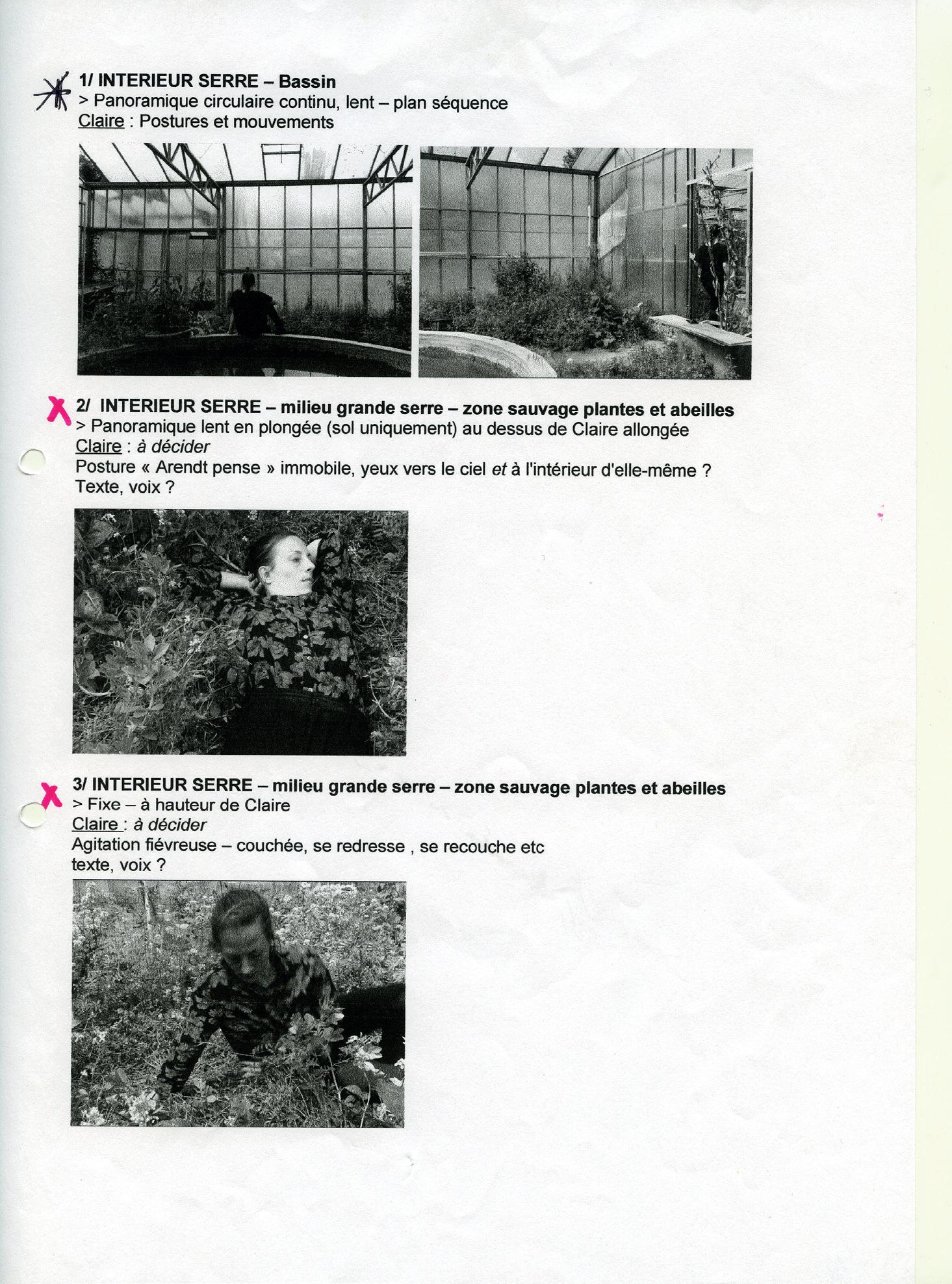

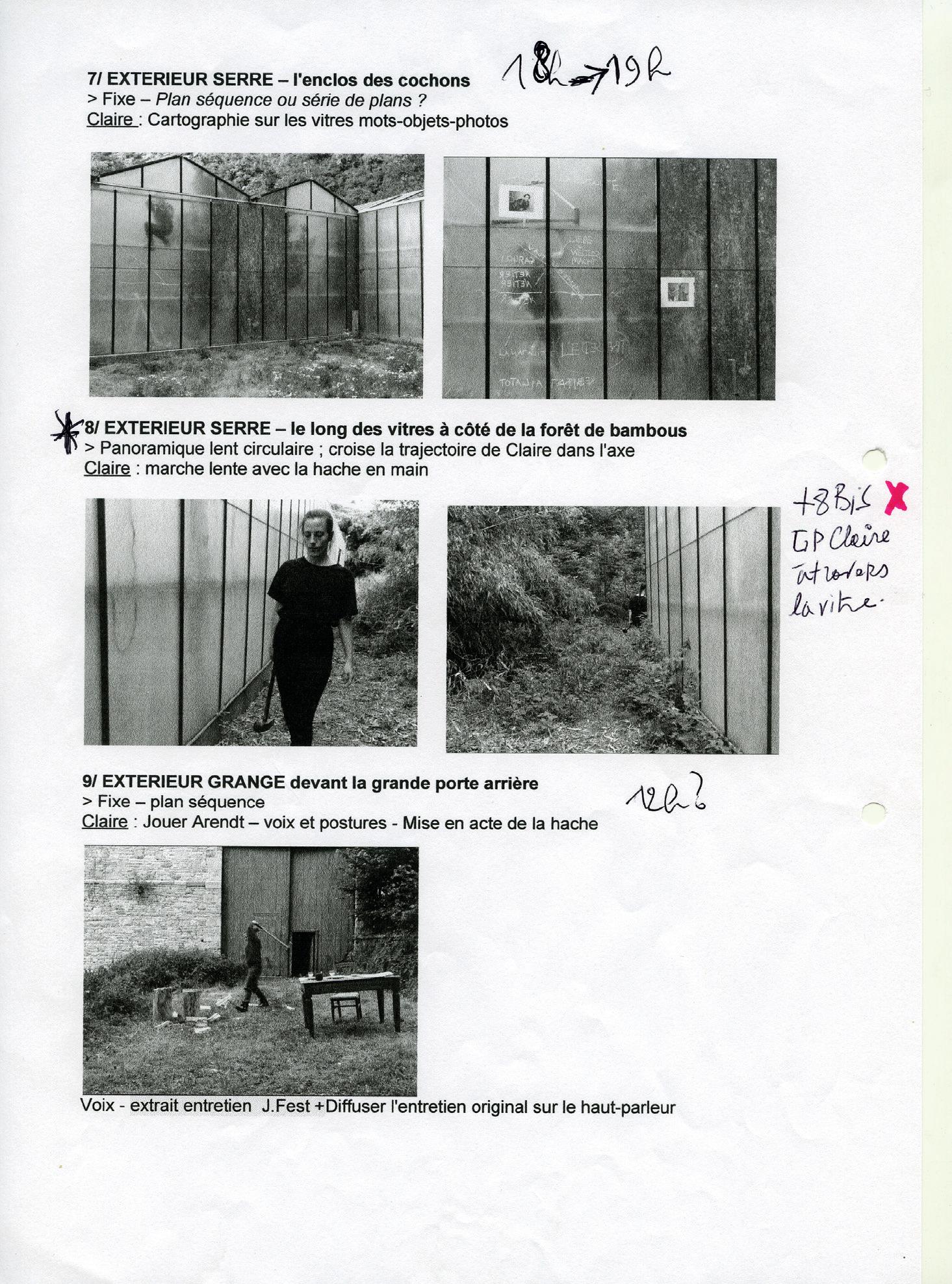

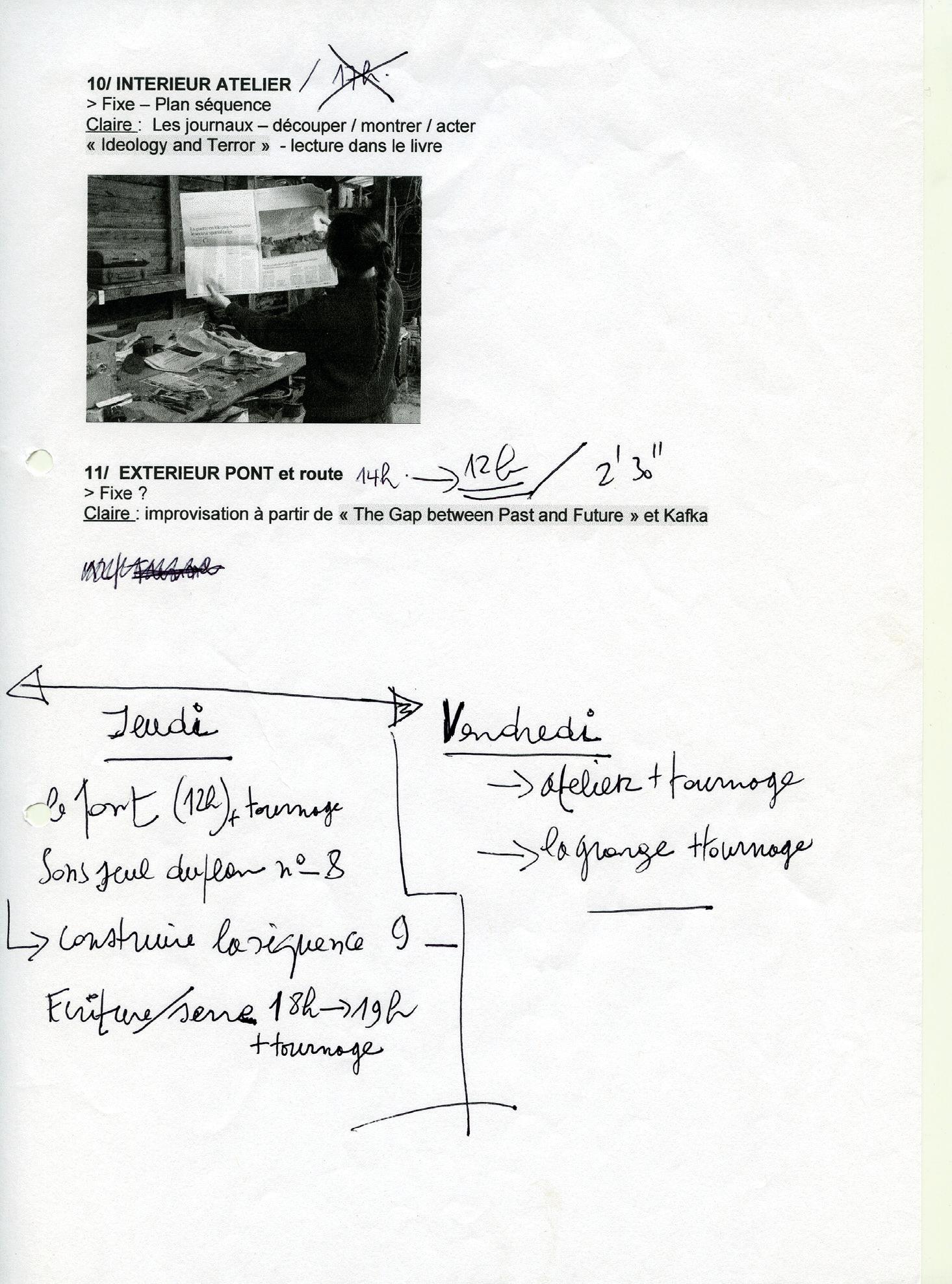

La Force diagonale, Annik Leroy & Julie Morel p.36

La part de l’histoire tournée vers la terre, Patrick Holzapfel p.38 Documents p.41

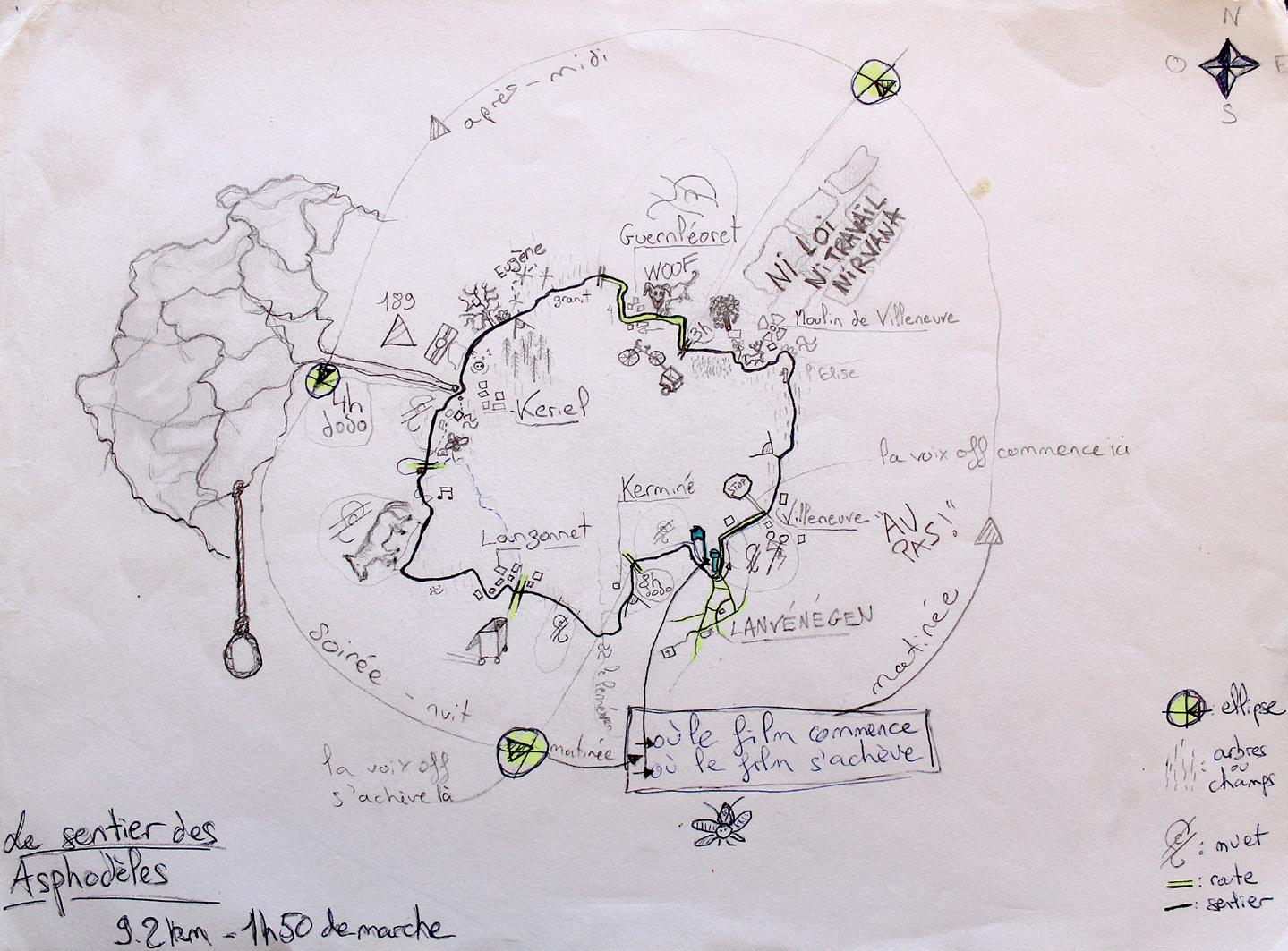

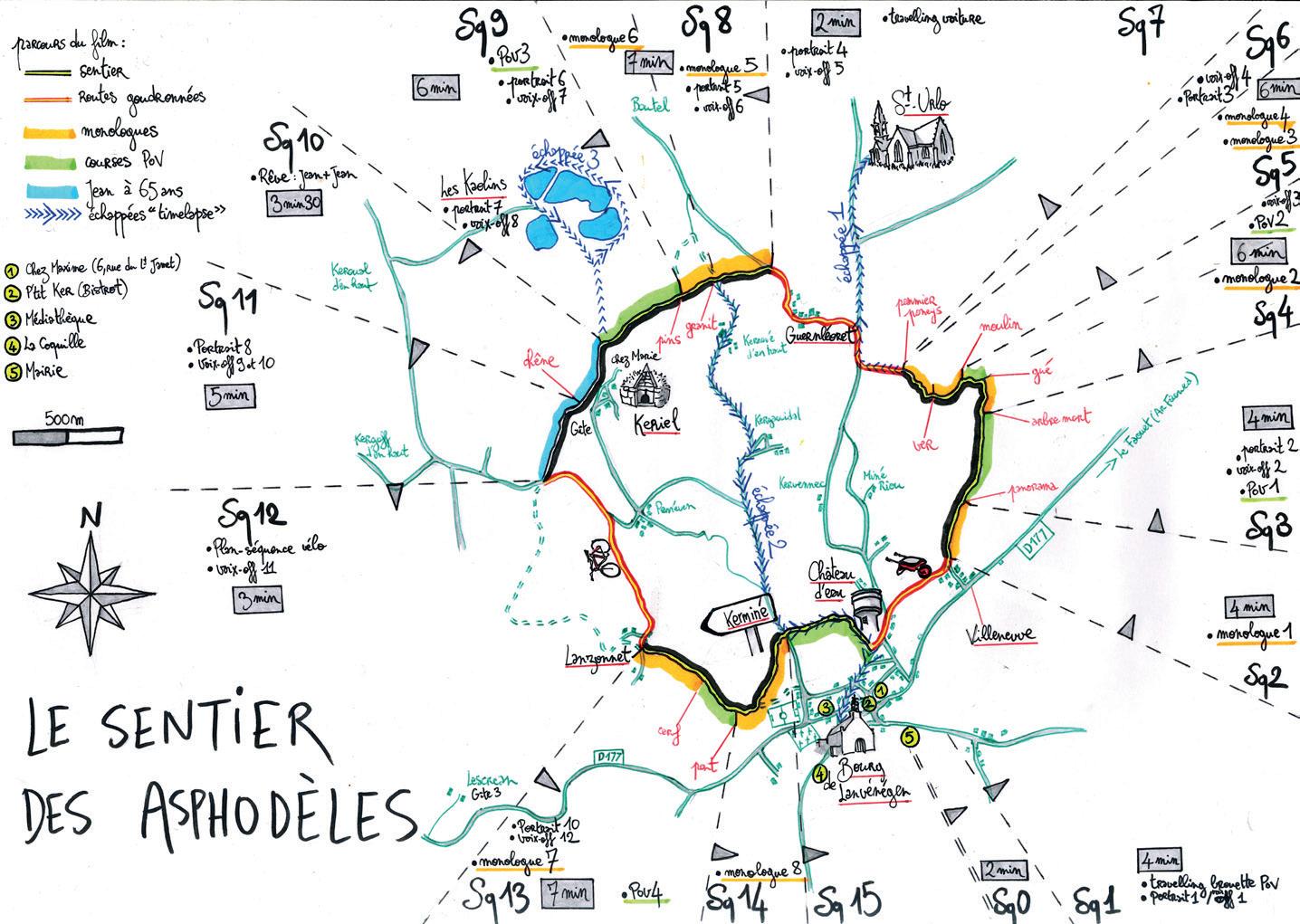

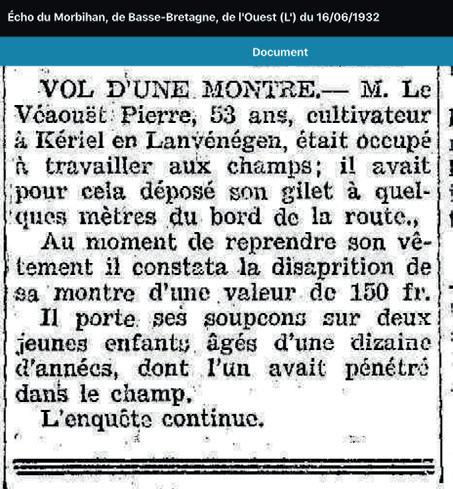

Le Sentier des asphodèles, Maxime Martinot p.60

Le chemin qui mène, Mathilde Girard p.62

Histoire de la révolution, Maxime Martinot p.65 Documents p.66

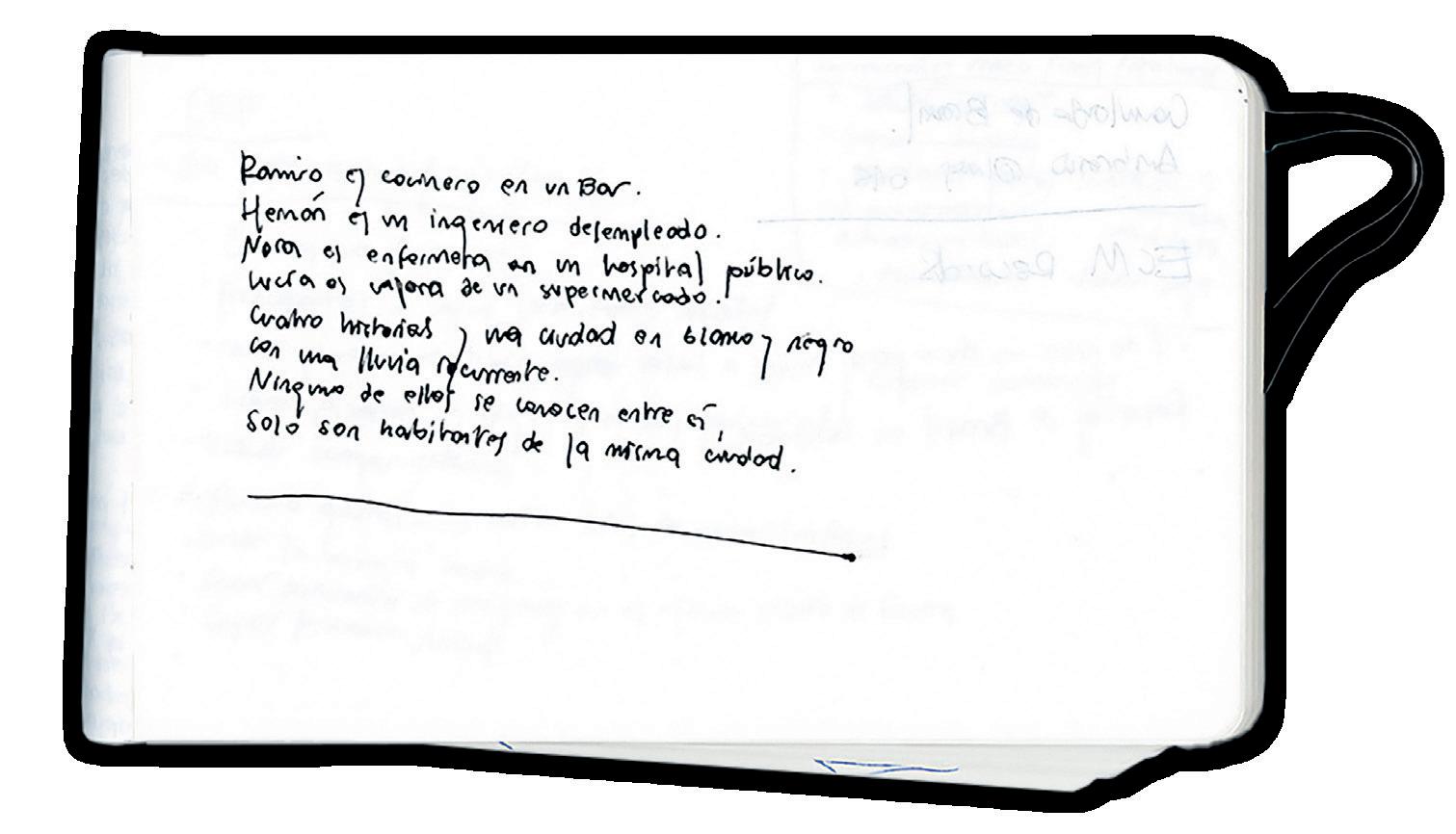

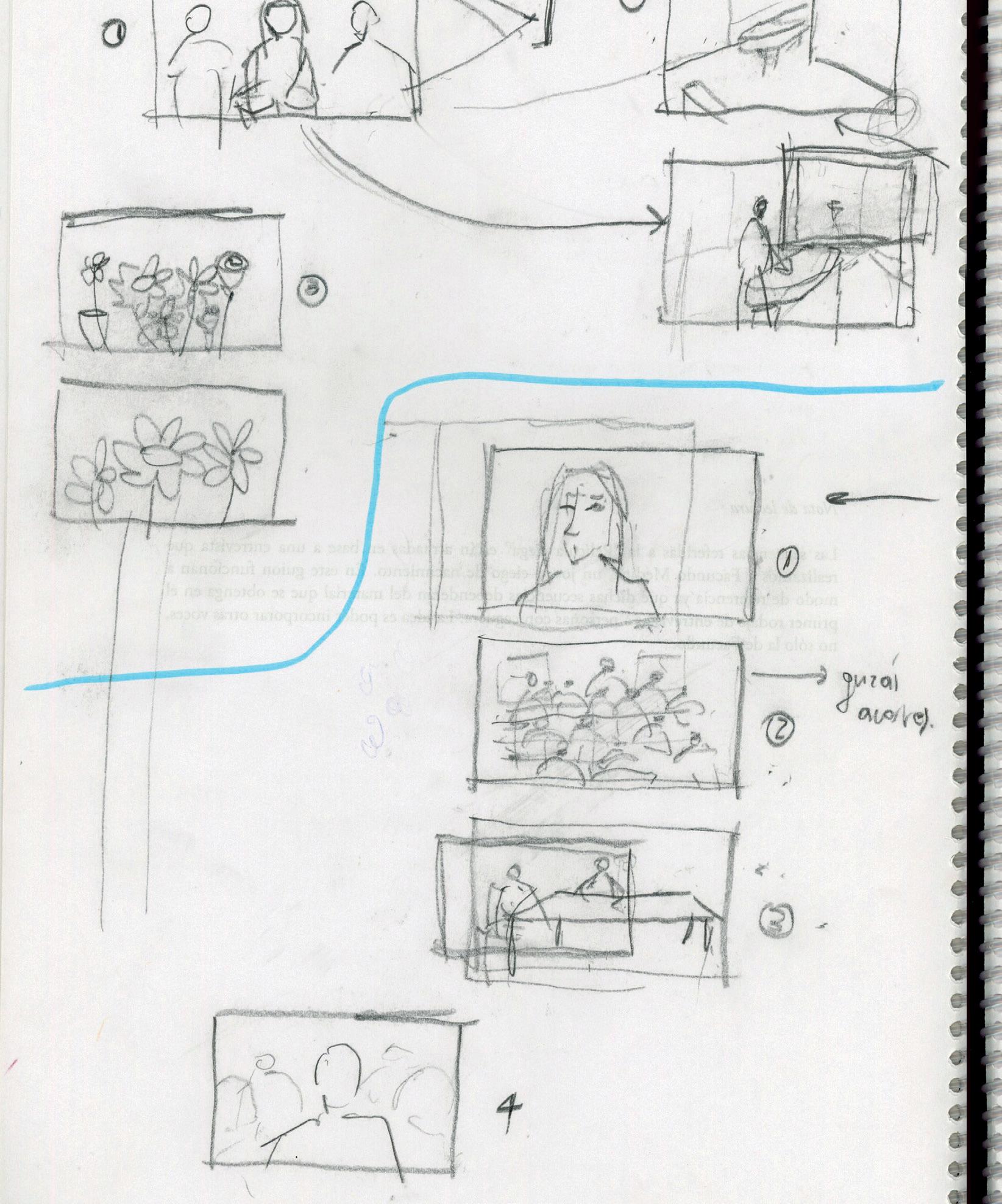

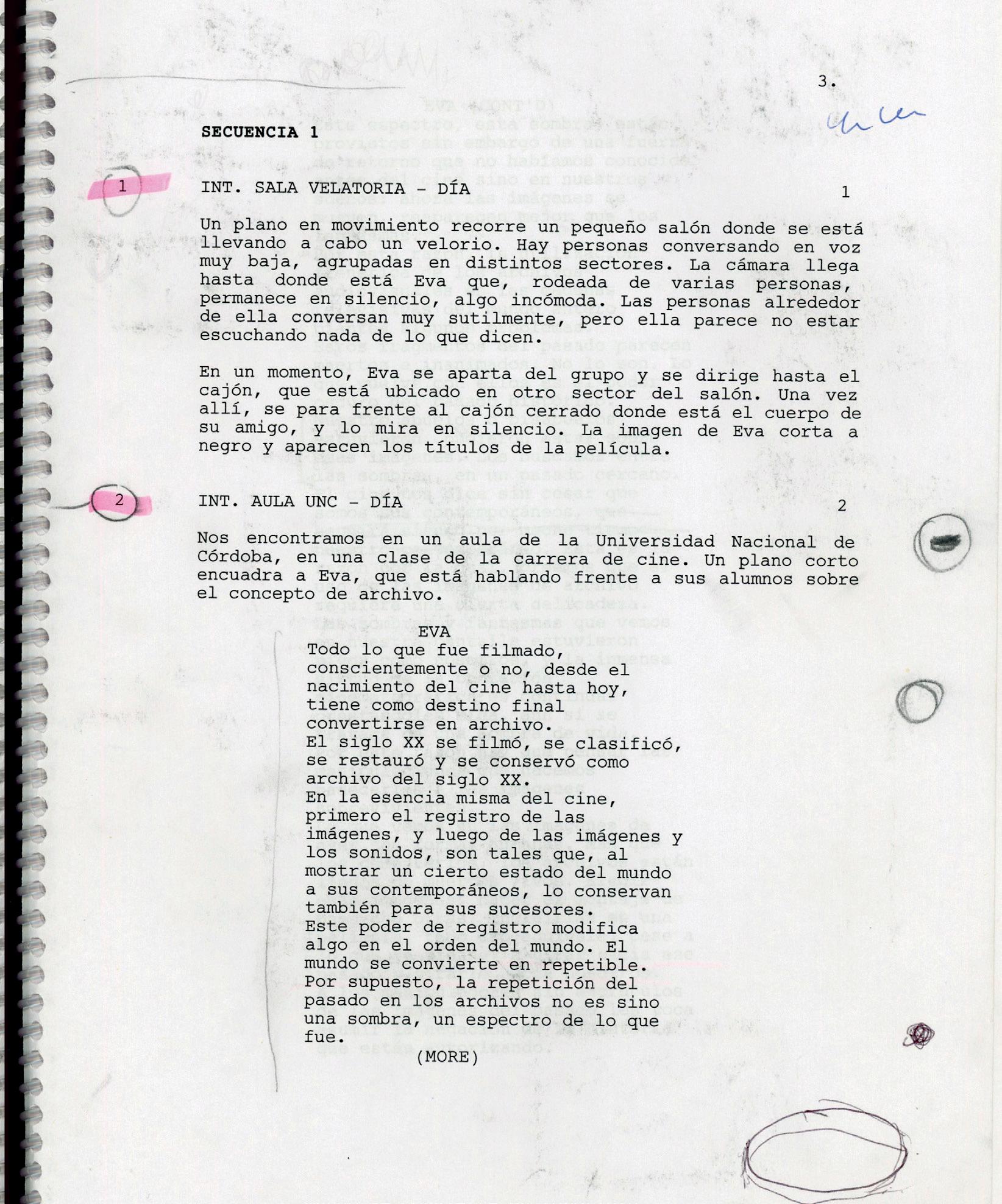

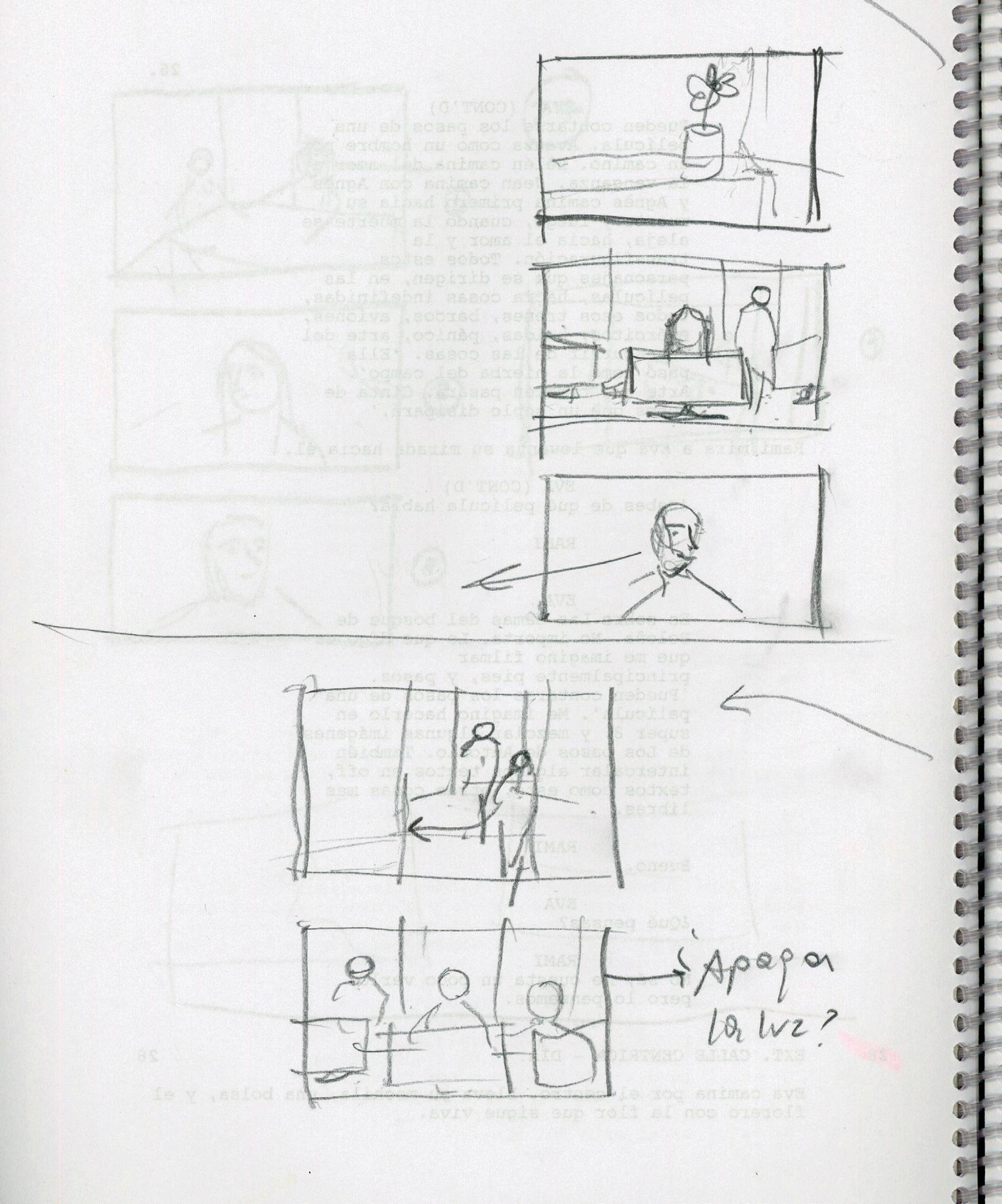

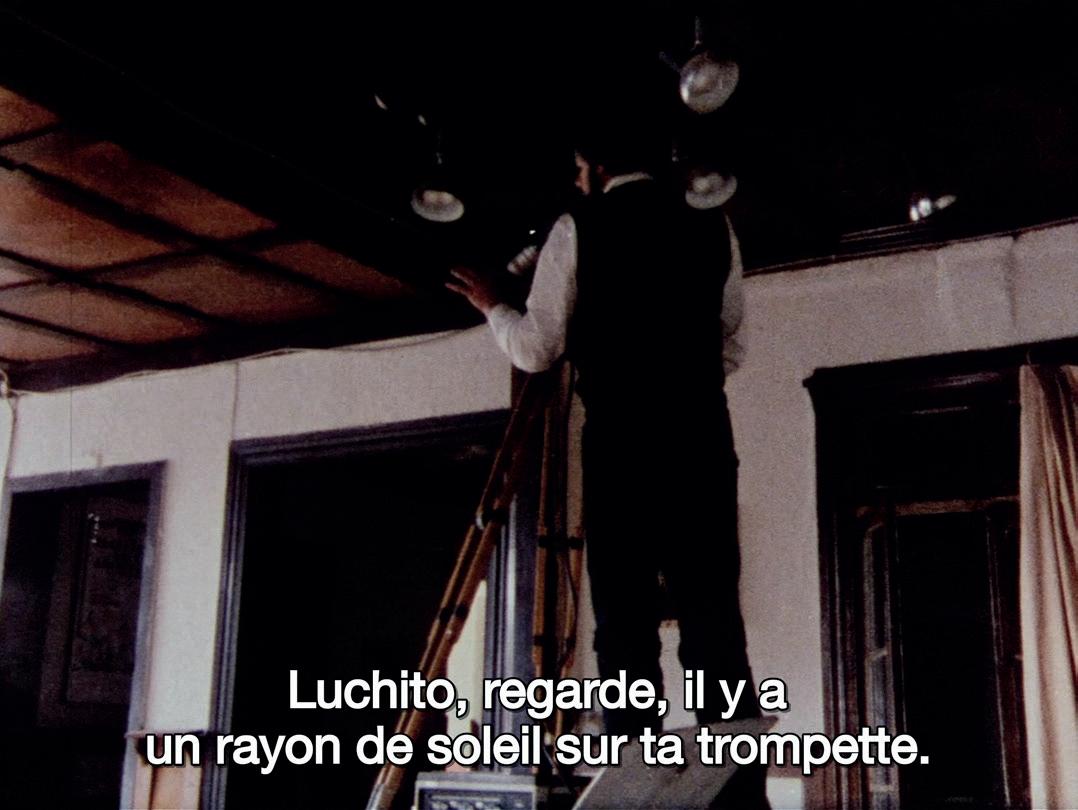

MarÍa Aparicio : Las Calles, Sobre las nubes, Las cosas indefinidas p.74

Histoires de solitudes et de communauté, Louise Martin Papasian p.76

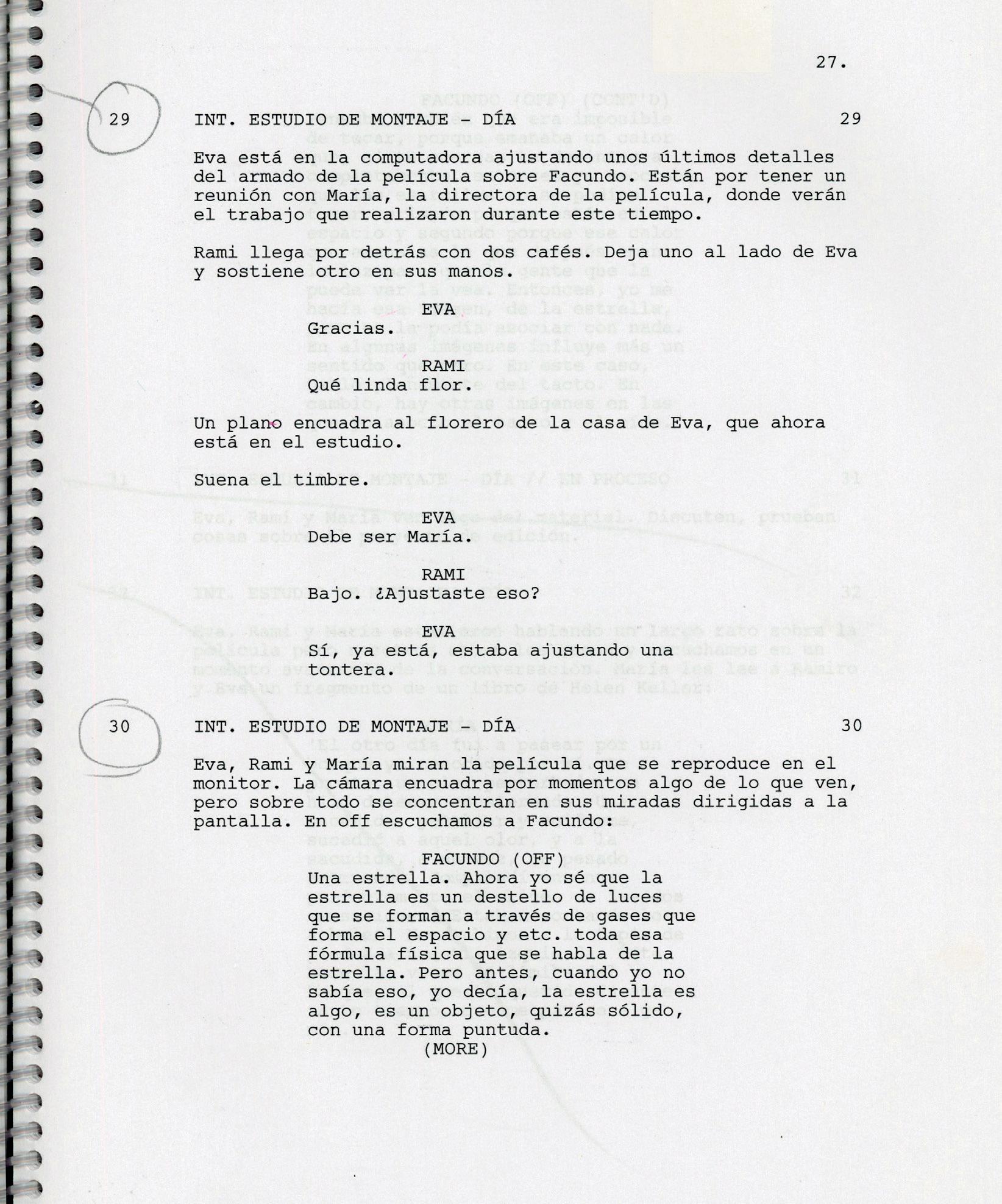

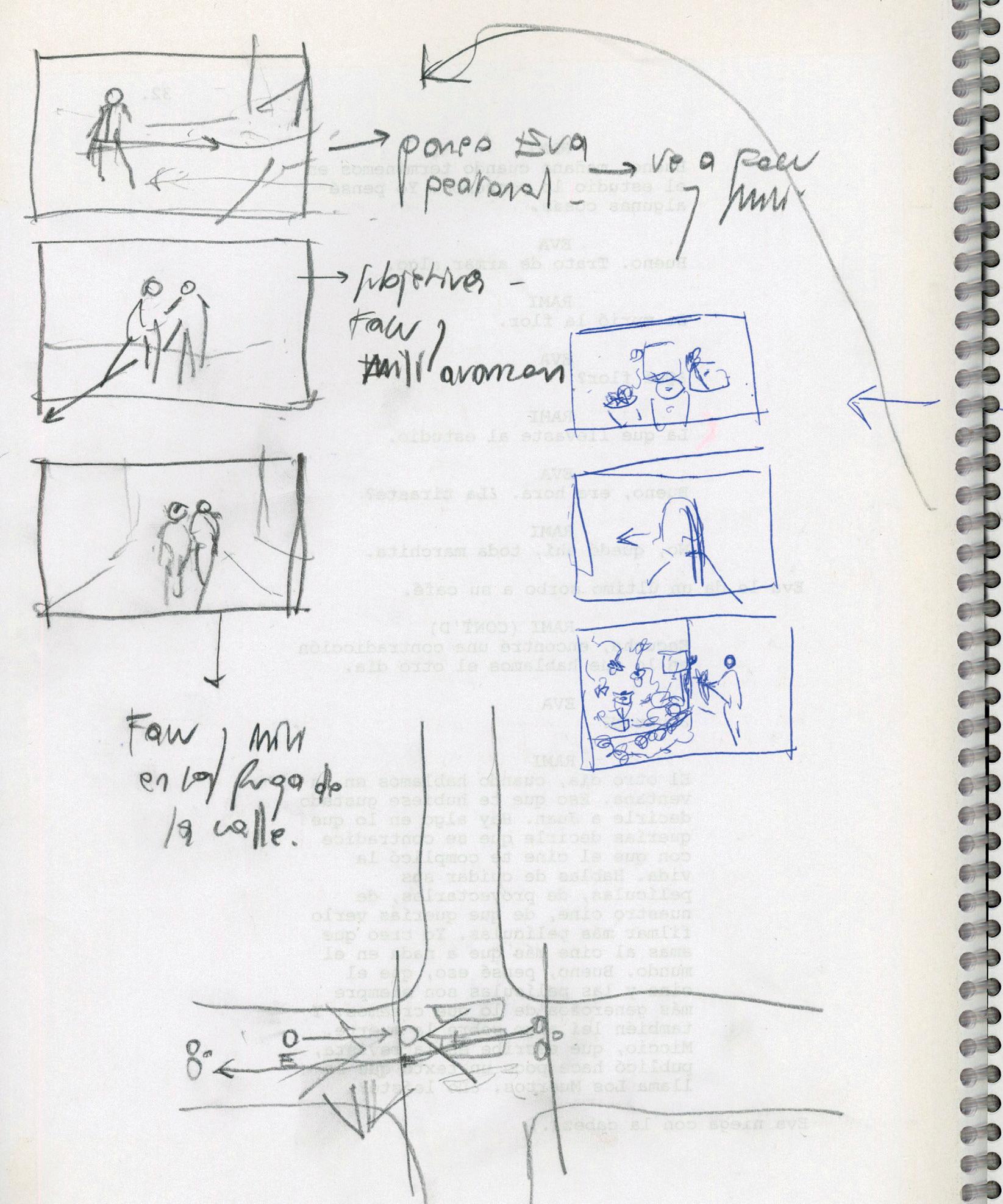

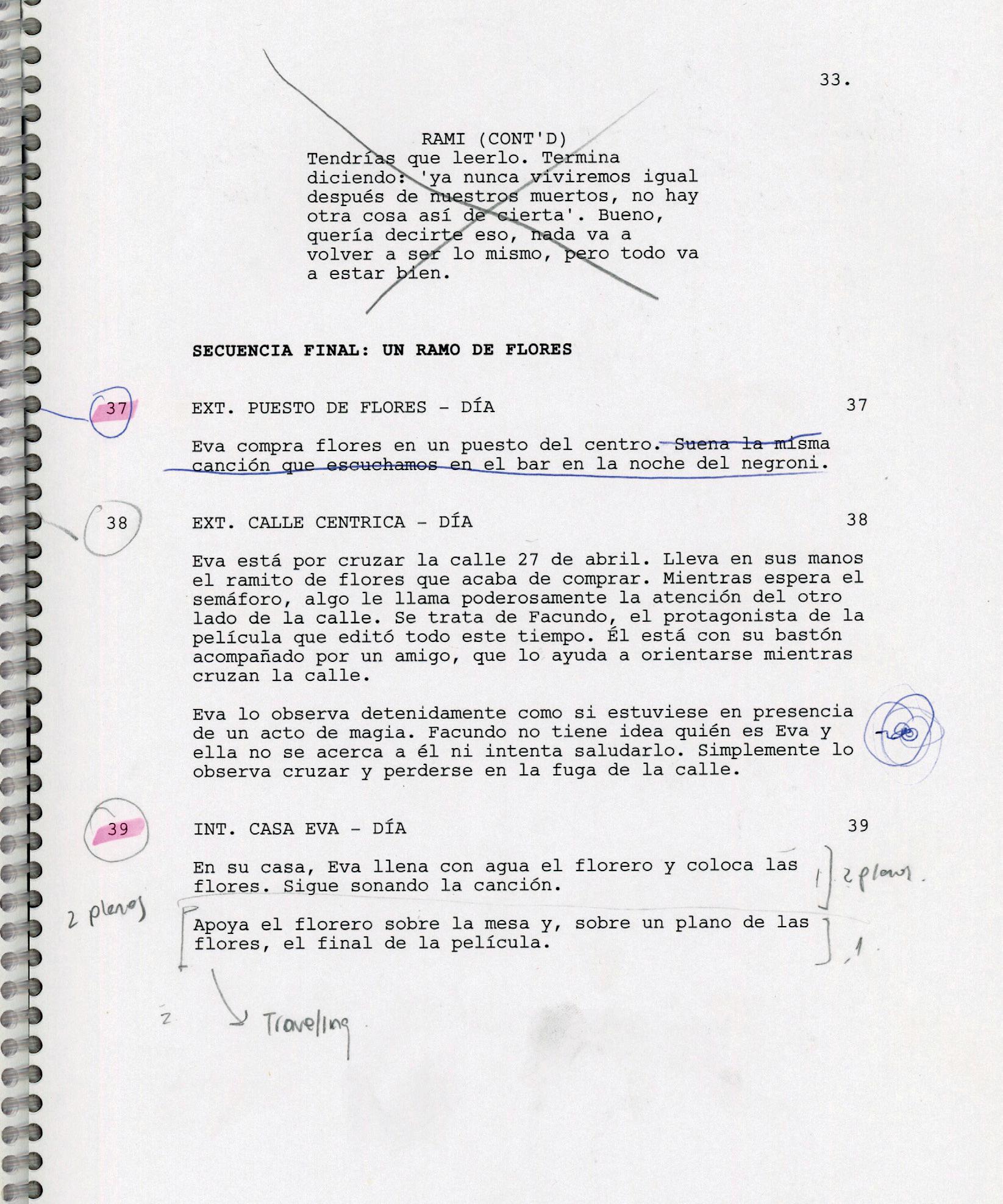

Entretien avec MarÍa Aparicio par Louise Martin Papasian p.80 Documents p.91

Man in Black / Process

Sur Man in Black de Wang Bing

Par Caroline Champetier

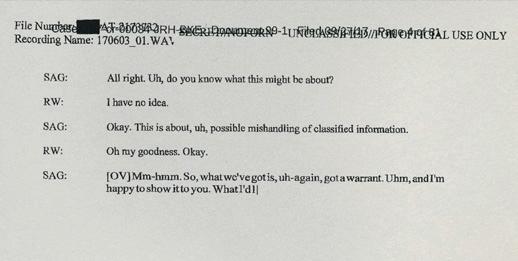

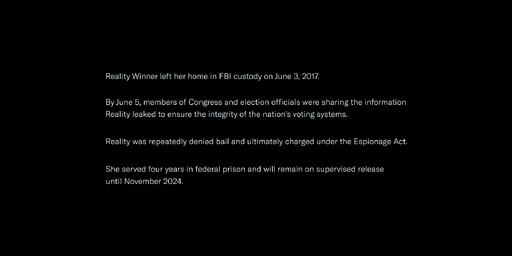

Soif de Reality

Sur Reality de Tina Satter

Par Adrian Martin

Quelque chose qui toujours se transforme

Sur Trenque Lauquen de Laura Citarella

Par James Lattimer

« T’as quel âge ? »

Sur Le Gang des Bois du Temple de Rabah Ameur-Zaimeche

Par Cyril Neyrat

L’Amour fou, ou le complot de l’actrice pour en finir avec son propre rôle, et le metteur en scène

Sur L’Amour fou de Jacques Rivette

Par Mathilde Girard

p.100

Comme ça me chante

Sur quelques films d’Ignacio Agüero

Par Cyril Neyrat

p.114

Légendes des documents

p.124

Biographies des auteurs

Crédits

p.130

p.140

Livret des textes en version originale

Hervorgeholtes vergegenwärtigt, Patrick Holzapfel

De Facto, Selma Doborac

Ugly Duckling Anarchism, Laura Staab

Losing Faith, Martha Mechow

Die erdzugewandte Seite der Geschichte, Patrick Holzapfel

La Force diagonale, Annik Leroy et Julie Morel

Reality Hunger, Adrian Martin

Reality, Tina Satter

Something That Becomes Different All the Time, James Lattimer

Trenque Lauquen, Laura Citarella

A Genre of Its Own, Giovanni Marchini Camia

The Temple Woods Gang, Rabah Ameur-Zaïmeche

p.144

p.172

p.174

p.176

p.177

Fidback est une nouvelle revue de cinéma éditée par le FIDMarseille. Chaque année, elle dessinera une image-constellation du cinéma aimé et défendu par le festival.

Une image, parmi une multitude de possibles. Une constellation, car c’est au lecteur de faire l’image en tirant des traits à partir des échos entre les films, entre les textes.

Cette revue concrétise un parti pris premier du FIDMarseille : être un lieu et un acteur critique pour le cinéma qui vient. Critique, et non théorique, car il nous semble que le cinéma a aujourd’hui moins que jamais besoin de théorie, et plus que jamais de critique. Au sens d’une puissance d’élection et d’attention, d’un goût passionné pour la singularité des voix, des gestes, d’un engagement au côté des exceptions contre les règles. Au sens d’écritures portées par le souci d’éclairer et partager des singularités. C’est pourquoi la couverture de Fidback n’annonce que des noms, pas d’idées ni de tendances.

Trois retours composent le sommaire de chaque numéro :

Retour sur la dernière édition du festival, condensée en 5 films issus de la sélection officielle.

Retour sur la dernière année de cinéma, en 5 films choisis dans l’actualité mondiale, que nous voulons inscrire dans la même constellation.

Retour sur l’œuvre d’un ou d’une cinéaste dont le FID accompagne le travail, endehors de toute actualité.

Ce numéro zéro revient sur 2023 — l’édition du FID et l’année de cinéma. Les prochains numéros paraîtront au printemps de chaque année, dès 2025.

Quant aux auteurs, nous avons sollicité des critiques et écrivains français et internationaux, ainsi que des membres du comité de sélection du FID. Les cinéastes nous ont confié leur parole ainsi que des documents et matériaux inédits.

Les textes non-francophones sont disponibles en version originale à la fin de la revue. Un film fait l’objet de deux textes distincts : Le Gang des Bois du Temple, de Rabah AmeurZaïmeche.

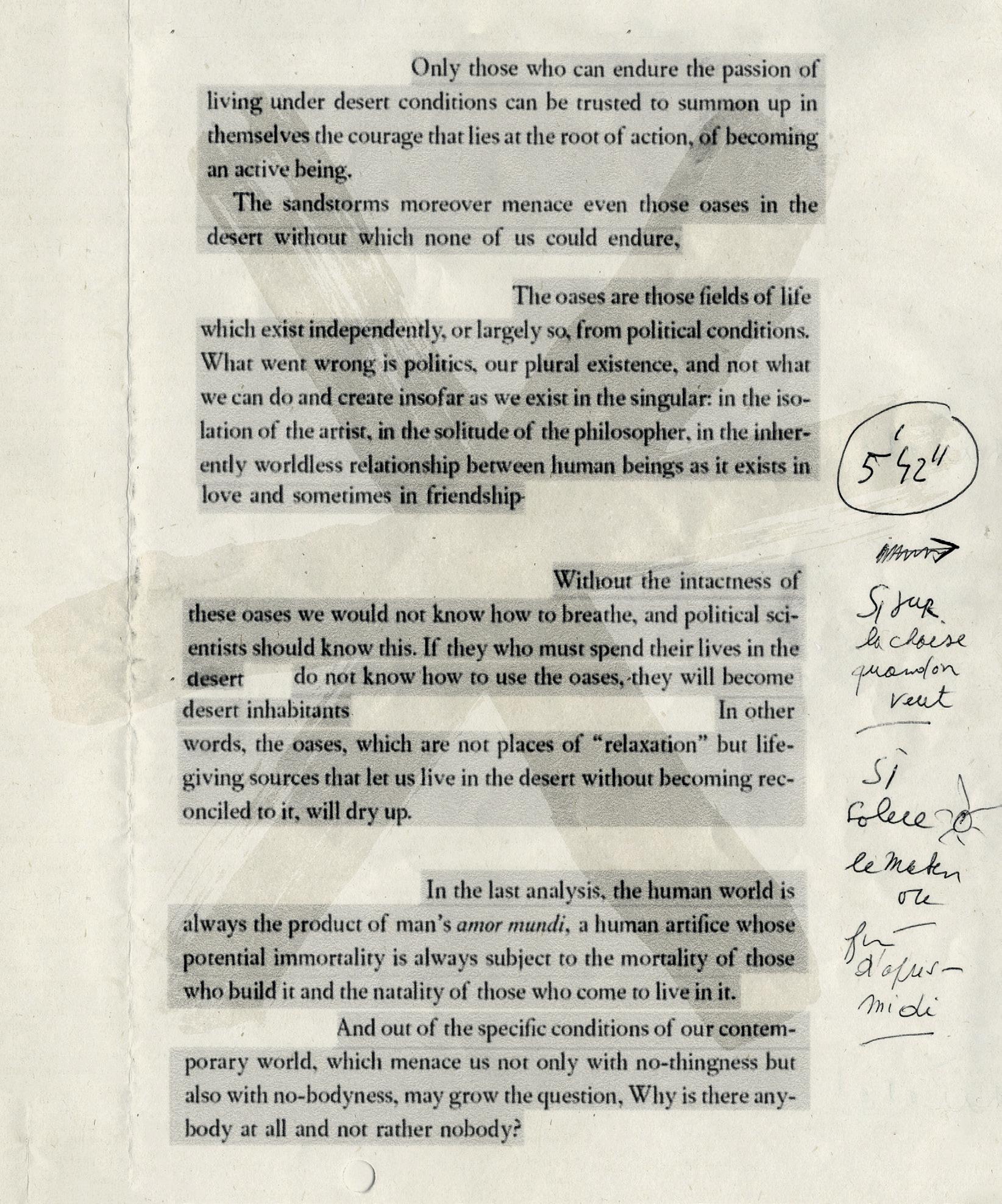

Aux revers de la couverture figure un document : le montage, par Annik Leroy et Julie Morel, d’un texte écrit et prononcé par Hannah Arendt en 1955, « Le désert et les oasis ». Il est au cœur de La Force diagonale, film auquel nous consacrons un ensemble dans ce numéro. Arendt y affirme ceci : résister n’est pas s’adapter à un monde invivable mais faire usage de sa passion de vivre et de sa faculté de juger pour transformer le désert en un monde habitable. Programme plus que jamais d’actualité.

Patrick Holzapfel

A près avoir débité d’un souffle pendant plusieurs minutes des récits à la première personne des crimes les plus atroces, Christoph Bach, l’interprète, marque soudain une imperceptible pause pour déglutir. Tel est notre lot, à nous humains, nous n’y pouvons rien. Il nous faut déglutir. Son corps n’y tient plus, les réflexes musculaires de sa gorge sont plus impérieux que ce qu’il veut dire. La caméra, imperturbable, reste braquée sur lui. Nous le regardons parce que nous ne pouvons faire autrement, tout comme nous l’avons écouté, parce que nous sommes ses auditeurs. La déglutition ne dure qu’une seconde, un beat comme on dit au théâtre, à ceci près qu’ici il n’est pas question de rythme et qu’on attend rien moins qu’une réaction du public. Puis Bach continue d’aligner avec une froide clarté ce que l’on reconnaît être des extraits de récits de coupables, des témoignages ou des discussions philosophiques sur la violence. Il raconte les forfaits commis, classe, justifie, touche aux limites de la morale. Nous l’écoutons encore. On ne peut qu’écouter ou s’enfuir. Et Bach continue de parler. Son corps sert le texte, s’abandonne à la morne succession de mots glaçants et l’on en vient à se demander ce qui se passe dans un corps qui prononce ces mots, ce qui reste du langage sur une langue.

Il est assis dans un pavillon baigné de lumière dans le parc du château de Pötzleinsdorf, Vienne, 18e arrondissement. Sigmund Freud y passait ses vacances d’été, mais ça ne joue ici aucun rôle. La psychologie ne joue aucun rôle, du moins pas celui qu’elle a l’habitude de jouer quand le cinéma se confronte aux criminels de guerre et à leurs meurtres. Dans De Facto, Selma Doborac a autre chose en tête : son film est une étude cinématographique, si ce n’est théâtrale, physique, de la présentification, soit l’exact opposé du refoulement. Elle ose pousser la réflexion là où se sont arrêtés les grands cinéastes qui ont cherché à représenter l’irreprésentable. Et elle montre que, de fait, toutes les questions n’ont pas encore trouvé de réponse.

De Facto montre qu’on n’a cessé de contourner les pièges habituellement tendus par le traitement de l’inhumanité. Son film présuppose moins une compréhension (voire une identification) des coupables ou des événements qu’une pensée structurelle qui cherche à comprendre comment pensent et argumentent les coupables ou, pour le dire tout net, comment on pourrait penser le mal.

La présentification se déploie sur trois niveaux qui partagent une façon inconditionnelle de rendre présent :

A – au niveau du contenu et des textes par lesquels a lieu la confrontation avec les coupables et leurs crimes (remémoration)

B – au niveau des corps qui pratiquent ou représentent cette présentification

C – au niveau du travail cinématograhique sur le temps

Dans le pavillon, Bach n’est pas seul assis à la table en verre. Sur les sept plans du film, il apparaît trois fois. Face à lui (ou du moins à la même table, les perspectives ne permettent pas de l’affirmer avec certitude) est assis l’interprète Cornelius Obonya. Lui aussi parle trois fois. Tandis que les deux parlent, le jour passe, la lumière décline, le vent se lève. Ils ne se parlent pas vraiment, ne sont jamais dans le même plan. Tous deux sont là pour ne pas que l’on associe un visage ou une voix aux crimes. Ce ne sont que des corps, et même cela n’est pas certain. Le film fonctionne un peu comme un dialogue platonicien ou une pièce de Samuel Beckett : on parle dans le vide, mais ce vide est la réalité, le présent ; le vide, c’est nous qui écoutons. La notion ressassée de témoignage gagne en extension chez Doborac : non seulement ceux qui rapportent leur récit témoignent de quelque chose, mais nous attestons de ce qu’ils disent. À quelques exceptions près (comme la déglutition du début), cette forme de représentation échappe à la force tentatrice des images. Ici, pas de remords, pas de supériorité affichée, pas d’éléments physiques en

capacité de nous distraire, comme cela ne manque pas d’arriver avec par exemple les images du procès de Nuremberg. Ici, une réduction à l’os nous barre les habituels échappatoires.

Les textes viennent de documents plus ou moins connus que la cinéaste a condensés. Nous entendons des versions retravaillées de déclarations de criminels nazis à leur procès ou d’écrits de soldats. Ce qui intéresse Doborac, c’est moins une approche scientifique des sources qu’une vérité extraite du matériau de la langue, de ce qui traverse et relie les textes les plus divers, tirés d’époques et de contextes culturels variés. Dans le dernier plan, on voit le pavillon à une certaine distance, dans les herbes brun doré d’un parc, une musique bruitiste en fond. Est-ce une invitation à reprendre son souffle ou un basculement définitif dans l’horreur absolue ?

Sur le fond, la confrontation avec les coupables et leurs crimes se fait ici par une approche pour le moins audacieuse : Doborac empêche de déterminer clairement qui sont les auteurs de ces déclarations. Qu’il s’agisse de criminels nazis, d’Anders Breivik ou de soldats américains, le film laisse toutes les expériences que véhiculent ces textes et ces déclarations couler en une seule expérience, un courant dans lequel elle nous jette. Plutôt que de se livrer à l’exercice intellectuel traditionnel consistant à séparer nettement les différents événements historiques, elle cherche ce que toutes ces choses pourraient avoir en commun, quelque chose comme un langage universel des coupables. On pourrait imaginer pareille démarche chez une IA, mais dans De Facto, ce sont les années de recherche de Doborac qui rassemblent ce qui, séparément, pourrait continuer à être traité avec les mêmes formules dans un espace sous vide.

C’est une étape nécessaire pour le cinéma, car ce qui est dit et peut être dit se déplace avec le temps. À cela s’ajoutent les nouveaux anciens crimes. Le cinéma a besoin de voies

qui s’adaptent, pas de certitudes. La comparaison entre différents crimes, souvent utilisée dans les discours politiques, prend le risque de faire fausse route. Elle ne mène souvent à aucune connaissance, elle sert plutôt à stigmatiser, pour preuve les nombreuses comparaisons avec l’Holocauste. Ce sont des arguments massue qui tombent à plat, extirpent les véritables crimes de leur temporalité, pointent un degré de violence mais pas ce qui se passe réellement ni même comment on pourrait l’empêcher. Doborac entend ici faire l’inverse : non pas comparer mais penser ensemble. Pourrait-on parler d’un espoir utopique ? Si nous pouvions comprendre ce que tous ces coupables ont en commun, pourrions-nous, à l’avenir, les empêcher de commettre leurs forfaits ?

Or, il est strictement impossible de relier ces actes commis dans des contextes différents, car Doborac nous soumet à un tel flot de paroles et de pensées qu’elle ne donne jamais l’impression de créer des personnages qui représentent quelque chose. Aucun de ses interprètes ne livre le coupable ultime. Son protagoniste est plutôt le langage lui-même, ce qui est dit, qui ne permet plus ici de tirer de simples conclusions sur ce qui est dit. C’est donc à nous qu’incombe le travail sur le contenu. Le film nous mettant consciemment à l’épreuve, on se met à filtrer. On s’abandonne ou on se réfugie en soi-même, on reste attentif ou non.

Qu’entend-on ?

Des mutilations, des viols. Que peut-on supporter ? Le film interroge ainsi les mécanismes derrière le travail de mémoire exigé comme un mantra dans les cultures occidentales. Ce n’est pas le simple fait de se souvenir, de présentifier, qui est décisif, mais aussi la manière dont cela se produit. Quand la politique mémorielle historicise ses objets, elle devient obsolète. En ne dévoilant pas ses sources, en ne nous permettant donc jamais de savoir de quelles atrocités il est question, Doborac réintroduit une inquiétude foncière dans l’acte d’écouter. En général, un public

cultivé fait des associations aussitôt qu’il entend parler de l’Holocauste, de la guerre de Bosnie ou des Khmers rouges. Il interprète le dit à l’aune de connaissances préalables. Quand cette certitude s’évanouit, l’on doit faire face à ce que l’on entend et voit, et non à ce que l’on sait ou croit savoir. Il va sans dire qu’il ne s’agit pas d’une procédure standard à recommander pour le travail de mémoire, mais plutôt d’une approche authentiquement cinématographique pour rendre compréhensible quelque chose qui autrement se dérobe. Le court-circuit intellectuel est contourné, ne reste que l’aberrante complexité des êtres humains.

Mais Doborac ne montre pas d’êtres humains. Ils n’existent chez elle qu’en texte. Les interprètes sont autre chose, on pourrait les qualifier de corps textuels. Le corps de l’acteur est ici considéré comme un instrument de présentification. Les limites de la représentation ou de la non-représentation apparaissent à travers ces deux interprètes, que l’on n’a pas l’habitude de voir au cinéma ou à la télé sur des sujets aussi sérieux.

Car un corps humain est toujours un point de repère. Peu importe la vitesse, la monotonie et le détachement avec lequel on dit des textes, ils s’humanisent. La distance entre la réalité du tournage et les mots dits s’abolit. En ce sens, De Facto est aussi un document de non-interprétation, d’évitement absolu de ces émotions qui détournent de ce qui est dit. Ce document indique un possible échec, car la déglutition entre les phrases, le rajustement de l’assise, le petit geste de main, tout cela contrecarre la neutralité des textes, produit de la personnification sous nos yeux. Mais la contradiction n’est qu’apparente, car ici l’accent n’est pas mis sur celui qui parle mais sur notre rencontre avec lui. Dans le hors-champ se dissout le diktat de la représentation. Les frontières de l’indicible se fondent avec celles de l’irreprésentable. Si l’on pense aux fameuses représentations

de coupables au cinéma, comme Bruno Ganz en Adolf Hitler dans La Chute ou plus récemment Christian Friedel et Sandra Hüller dans les rôles du chef de camp de concentration et de son épouse dans La Zone d’intérêt , on constate que l’obsession de la ressemblance et de l’authenticité ne reflue pas. Mais qu’est-ce qui devient vraiment visible lorsque quelqu’un ressemble, roule la langue ou se peigne comme tel ou tel coupable ? Les personnes qui jouent ne disparaissent-elles pas derrière leurs personnages ? Ne voyons-nous pas toujours la même chose, à savoir que le bourreau est un être humain ? Les interprètes ne devraient-ils pas s’interposer entre les coupables et nous pour nous faire comprendre quelque chose de l’essence du crime ?

Dès que l’on croit être en présence d’un personnage dans De Facto, celui-ci s’évanouit. C’est dû au fait que la caméra statique et les longs plans fixes n’enregistrent pas une parfaite reconstitution, mais l’acte même de parler (y compris les bégaiements, les petites erreurs, etc.). Ce que l’on voit donc exclusivement, ce sont Christoph Bach et Cornelius Obonya, deux interprètes qui disent le texte au présent. Ce sont eux qui nous transmettent le texte. D’où la question de leurs corps, de ce qui leur arrive quand ils disent ce texte. Cette question peut sembler un peu naïve pour un acteur professionnel, mais c’est ce que les interprètes partagent ici avec nous : le vécu de ce texte. Et non l’interprétation d’un passé ou l’identification à une pensée.

Pendant que les interprètes monologuent, une journée passe. La lumière change. On entend régulièrement des bruits environnants, on aperçoit de petits mouvements en arrière-plan. C’est justement parce qu’un vent souffle à la cime des arbres, tandis que résonnent les paroles des coupables, que la présence et la simultanéité se révèlent être une force d’expression cinématographique. Ces récits de viols et de meurtres ainsi que leur catégorisation

philosophico-psychologique appartiennent à la même réalité que les nuages qui passent. Zéro chance de refouler, pas de pause pour respirer, de possibilité de s’évader ou d’astuces dramaturgiques pour rendre digeste ce qui devrait nous faire vomir. Juste une brève déglutition de l’interprète, une limite physique pour un abîme psychologique. Même la musique finale est du bruit. C’est un état qui est montré ici, pas une histoire. Pour le dire autrement : plus que d’enregistrer, de conserver la langue des crimes passés, il s’agit pour Doborac de rendre compte, dans un dispositif abstrait qui échange néanmoins avec la réalité, de ce que l’on ne peut pas archiver aussi facilement en tant qu’histoire. Ou plus simplement encore : ce film peut être apposé comme un pochoir sur des génocides, des crimes de guerre ou des discours de dictateurs. Il contient une vérité persistante. Le film travaille à l’appréhender. C’est à nous qu’il reviendrait d’y mettre un terme. Le fait que l’on ne fasse l’expérience de la temporalité évoquée par le film que si l’on s’abandonne à la durée complète (aussi bien d’un plan que du film entier) est presque un anachronisme à notre époque. Écouter est un anachronisme. Mais en même temps, c’est justement cet abandon qui rappelle la force singulière du médium. En écoutant, on fait soi-même l’expérience physique de ce que signifie prendre conscience de ce dont les êtres humains sont capables.

Et pourtant, se demande-t-on, à quoi bon tous ces mots, ce flot de violence remâchée ? Peut-être y a-t-il dans le silence qui succède au film une paix valant la peine d’être défendue.

Traduit de l’allemand par Christophe Lucchese

01:53:37,000 → 01:53:39,875 Il est remarquable que des idées folles soient populaires partout –

01:53:40,000 → 01:53:43,125 des idées dominantes intemporelles, partout, pas seulement chez les jeunes ;

01:53:43,625 → 01:53:45,625 pense simplement à la poésie, par exemple,

01:53:45,667 → 01:53:48,292 aux concepts poétiques et aux images de nouveauté,

01:53:48,375 → 01:53:50,542 pureté, liberté, particularité,

01:53:50,542 → 01:53:53,292 qui remontent à des millénaires et traversent toutes les cultures ;

01:53:54,042 → 01:53:56,542 la poésie a toujours joué un rôle prophétique, créatif,

01:53:56,542 → 01:53:59,167 et presque constitutif du monde ;

01:53:59,417 → 01:54:02,917 les poètes populaires ont toujours inventé des scénarios

01:54:03,042 → 01:54:06,667 fantaisistes qui sont traditionnellement toujours devenus réalité,

01:54:06,667 → 01:54:08,500 c’est comme ça que ça marche ;

01:54:08,625 → 01:54:11,792 il ne s’agit donc pas tant de poésie, que de vérité pure ;

01:54:11,917 → 01:54:15,042 ce n’est pas spécifique à ta culture, il en a toujours été ainsi,

01:54:15,125 → 01:54:17,417 dans chaque culture et de tout temps ;

01:54:17,417 → 01:54:22,625 ou pense aux innombrables histoires qui se produisent sur des places désertes,

01:54:22,750 → 01:54:24,542 ou aux chansons populaires sur les places

01:54:24,667 → 01:54:28,125 “et devant de magnifiques bâtiments dans des villes fantastiques imaginaires

01:54:28,167 → 01:54:31,042 (encore des chansons, tu dis : des chansons et de la poésie –

01:54:31,167 → 01:54:33,792 la poésie est le fondement de ce monde) ;

01:54:34,125 01:54:37,250 des places, des lieux, des terrains pas prévus pour les gens,

01:54:37,292 → 01:54:40,417 mais conçus comme des espaces fantastiques et des lieux de triomphe,

01:54:40,500 → 01:54:42,792 et comme de prétendues reliques de l’histoire ;

01:54:42,875 → 01:54:45,042 non pas voués à laisser les gens y vivre,

01:54:45,042 → 01:54:46,875 mais plutôt à les y laisser mourir,

01:54:46,917 → 01:54:50,042 pour créer une histoire qui n’a jamais existé –

01:54:50,542 → 01:54:51,875 regarde l’histoire ;

01:54:51,917 → 01:54:54,542 elle a été naturalisée au cours des millénaires,

01:54:54,625 → 01:54:57,375 c’est l’histoire de l’homme, de son accession à la culture,

01:54:57,417 → 01:54:59,167 à l’humanité, de son accomplissement ;

01:54:59,292 → 01:55:00,917 quiconque peut étudier ça partout ;

01:55:01,042 → 01:55:03,167 regarde, par exemple, les pays les plus pauvres aujourd’hui :

01:55:03,292 → 01:55:06,917 façades bas de gamme en polystyrène, plastique partout, pseudo-classicisme –

01:55:06,917 → 01:55:08,250 c’est grossier,

01:55:08,375 → 01:55:11,417 mais c’est exactement ça l’histoire et c’est ainsi qu’elle suit son cours ;

01:55:11,542 → 01:55:12,792 aujourd’hui comme hier,

01:55:12,917 → 01:55:15,417 sont érigées des maquettes monumentales, chargées de symboles,

01:55:15,542 → 01:55:18,792 dans les murs (façon de parler, car ce sont des couches

01:55:18,792 → 01:55:20,292 de sable et de polystyrène) desquelles

01:55:20,417 → 01:55:25,667 l’inédit, à savoir l’“histoire”, est ciselé et modelé à juste titre.

01:55:25,792 → 01:55:28,417 Et quand tu repenses à toutes les idées fictives

01:55:28,417 → 01:55:31,417 et aux constructions fictives que tes contemporains et toi

01:55:31,500 → 01:55:34,875 avez intellectuellement créées (oui, créées à partir de rien –

01:55:34,917 → 01:55:37,375 tu parles de poésie et de vérité),

01:55:37,417 → 01:55:40,042 tu t’inquiètes alors de l’ampleur de la folie,

01:55:40,042 → 01:55:41,917 de votre folie à tous ;

01:55:42,792 → 01:55:45,750 aujourd’hui, les événements se présentent à toi sous un jour très différent –

01:55:45,792 → 01:55:49,000 “Les événements apparaissent soudain sous un jour très différent” ;

01:55:49,792 → 01:55:51,167 tout se révèle à toi

01:55:51,292 → 01:55:54,000 comme si quelqu’un t’avait soudain dessillé les yeux

01:55:54,125 → 01:55:56,167 et que tes sens étaient descellés –

01:55:56,167 → 01:55:57,375 Acédie, adieu ;

01:55:57,417 → 01:55:59,917 tu vois clair –c’est ce que tu entends par là ;

01:56:00,167 → 01:56:02,917 naguère — oui, dis ça comme ça même si c’est un bien grand mot –

01:56:03,042 → 01:56:04,667 naguère, tu étais comme scellé,

01:56:04,792 → 01:56:07,167 tu n’étais pas libre de voir la folie fiévreuse

01:56:07,250 → 01:56:10,417 de ces idées tordues, encore moins de l’interpréter,

01:56:10,500 → 01:56:12,167 car ton cœur était paresseux ;

01:56:12,250 → 01:56:13,542 mais désormais tu es libre

01:56:13,542 → 01:56:16,375 et désormais, les interprétations fondent sur toi.

01:56:16,417 → 01:56:17,500 Et :

01:56:17,542 → 01:56:19,917 Qu’est-ce qui est resté ? –le langage

01:56:20,000 → 01:56:22,292 et un autre chapitre imbécile d’un rêve dévoyé

01:56:22,375 → 01:56:24,042 fait par des masses de gens,

01:56:24,125 → 01:56:26,292 qui doit être interprété encore et encore ;

01:56:26,375 → 01:56:28,250 par nature, celui-ci aussi,

01:56:28,292 → 01:56:30,667 n’aura jamais été que le travail d’un rêve et,

01:56:30,667 → 01:56:32,292 comme toutes les autres confusions,

01:56:32,292 → 01:56:34,792 il sera toujours resté l’imagination utopique

01:56:34,792 → 01:56:37,167 de quelques fous, c’est-à-dire de nous tous.

Mechow

Laura Staab

Je ne sais pas comment le désirer pleinement, mais j’ai hâte de voir ce qui viendra après la famille.

Sophie Lewis, Abolir la famille (2022)

Vous entendez parler d’une jeune cinéaste d’à peine trente ans qui vient de faire un film sur l’abolition de la famille. Martha Mechow, la nouvelle venue en question, est arrivée à la réalisation par le biais de l’écriture et de la mise en scène au sein de la Völksbuhne, une institution berlinoise connue pour avoir toujours rompu avec la tradition et proposé aux masses du théâtre d’avant-garde. Elle a fait ses débuts sous le nom de Martha von Mechow, mais la particule « von » (signe de ses origines nobles) a désormais disparu. À quoi ressemble un film de Martha Mechow sur l’abolition de la famille ? La réalisatrice ne peut qu’adh érer totalement à ce sujet radical, avec son geste séditieux et ses connotations gauchistes. Sûr de votre fait, vous vous dites que le film doit certainement rejeter la famille et autres liens hétéronormatifs : il doit appeler de ses vœux d’autres façons de vivre et d’aimer, et attendre avec enthousiasme l’avènement de cette ère nouvelle.

Losing Faith s’ouvre sur une nuit froide et sombre dans un appartement de Berlin. Des remerciements émanent de la télévision :

« … et ma mère, » s’exclame avec émotion une fille reconnaissante à l’accent américain.

« … tu as dû faire tant de sacrifices ! » Ce cri du cœur contraste avec ce que voit le spectateur. Si la gentille fille à la télévision était capable de prendre le pouls de son auditoire, elle comprendrait que le temps du sacrifice maternel et de la gratitude filiale est révolu. Face à l’écran, une mère est étendue sur le canapé, dans un état de profonde lassitude. Tandis qu’un tout-petit est apaisé par le va-et-vient de sa balancelle, sa grande sœur dessine sur une petite table.

« Maman, regarde », exhorte l’artiste en herbe.

« Maman, regarde, par ici, vite. Maintenant ! Maman ! Maman ! Maman ! » Mais maman ne regarde pas par ici, vite, maintenant. Au lieu de cela, elle marmonne quelque chose sur le sort enviable de la moquette inerte. Puis soudain elle disparaît, elle se volatilise, comme si le néant était préférable à sa condition.

Sophie Lewis, éminente théoricienne de l’abolition de la famille, dit avoir « hâte de voir ce qui succèdera à la famille 1 . » Le premier film de Mechow porte un regard sans naïveté sur la question : sans coordination, c’est le chaos qui succèdera à la famille. Dans la scène qui suit la disparition de la mère, les enfants livrés à eux-mêmes se rassemblent dans une frénésie de danse et de chant. Statique durant le prologue, la caméra s’agite. Portée à l’épaule, elle zigzague au cœur de cette troupe désordonnée qui grimace, grogne et gigotte sur un flot de paroles tourmentées : Ma mère ne m’aime pas / et je n’ai pas de chéri / alors pourquoi pas mourir ? Plus tard, pour s’assurer que ces bambins ne rêvent pas de retrouver leur mère, une femme enragée s’attaque à une statue de la Vierge à l’enfant avec une tronçonneuse. En séparant l’enfant du giron maternel d’un seul coup tranchant, cette hérétique — qui pousse un soupir de soulagement presque extatique — entérine une fois pour toutes la relation des mères et des enfants dans Losing Faith. Ils sont détachés les uns des autres. Ils sont libres.

Certains personnages célèbrent cette émancipation familiale et optent pour une cohabitation décomplexée au sein d’une communauté un peu bohème, ironiquement baptisée Centre de vacances Barranconi pour mères et enfants. Sympa ! Mais Flippa, notre protagoniste sceptique, s’indigne. « C’est quoi ce plan ? », s’interroge la trouble-fête. Le titre original de Losing Faith est Die Ängstliche Verkehrsteilnehmerin, soit « L’Usager de la route anxieux » en allemand. Flippa est à l’image de ces deux titres : sceptique, mais angoissée. Abandonnée par sa mère, puis par sa grande sœur, Flippa doit traverser la fin de son adolescence sans structure familiale. Personne ne lui a remis un foisonnant « Manifeste pour le soin et la libération » (le sous-titre du livre de Lewis) en guise de feuille de route avant de l’abandonner. Depuis, aucun substitut à la famille ne s’est matérialisé : aucune

autre forme de compagnie, de communauté ou de croyance. Mechow traite le personnage de Flippa et sa sidération sous l’angle de la comédie carnavalesque plutôt que de la tragédie grinçante ; en cela, elle se rapproche davantage d’Ulrike Ottinger que de Lars von Trier, bien que les deux comparaisons soient envisageables. Néanmoins, la réalisatrice prend aussi les tourments de son héroïne au sérieux. Flippa n’a personne pour lui montrer comment aimer ou vivre.

Pauvre Flippa. Rien que son prénom montre que sa mère n’avait aucune envie de s’occuper d’elle. Elle ne s’appelle pas Fi-lip-pa, mais sa version abrégée, Flip-pa, un homophone en allemand du flipper, le fameux jeu d’arcade, proche des verbes flippen et ausflippen, qui signifient « piquer sa crise » ou « péter les plombs ». Faut-il voir dans l’oubli du premier « i » un signe de l’indifférence de la mère envers son nouveau-né ? Ou bien a-t-il été sciemment tenu à l’écart de l’enfant et de ses petites mains qui agrippaient tout, pour que la mère puisse pleinement écrire ich, « je » ?

Dans le rôle de Flippa, Selma Schulte-Frohlinde incarne remarquablement bien l’absence de mère, avec un manque de raffinement typique des vilains petits canards. Par exemple, sa tête a tendance à basculer sur le côté, comme si personne ne l’avait soutenue dans sa prime enfance. Mechow, pour sa part, souligne les nombreux symptômes d’une adolescence négligée en multipliant les très gros plans. Ceux du visage de Flippa dévoilent acné, vilain mascara et ongles rongés. Les gros plans sur le sol de sa chambre s’attardent sur un bric-à-brac rose et crasseux, vestige d’instants passés à se pomponner sans grand enthousiasme ou à fumer. Dans ce désordre couleur bubble-gum, Flippa écrit sur les sentiments perdus, comme le font les adolescentes. Elle aimerait que quelqu’un vienne orner d’un petit cœur le « i » de son nom mutilé dans une lettre d’amour.

1 Sophie Lewis, Abolish the Family: A Manifesto for Care and Liberation (Londres et New York, Verso, 2022).

Pauvre Flippa. Elle n’a rien de la jeune fille profitant avec allégresse d’une indépendance prématurée. Alors que « perdre la foi » (losing faith) peut bien sûr être un évènement merveilleux — le début passionnant d’une ère meilleure ou nouvelle — l’adolescente est mécontente et exige des réponses. Il n’y a rien de merveilleux à être seule ainsi, semble-t-elle insister tout au long du film. Cette sensation de malaise est renforcée par le grain rugueux du Hi-8, un format aujourd’hui abandonné, associé à la télévision et à la vidéo amateur des années 1980 aux années 2000. Les couleurs fluos et les performances bizarres jaillissent avec éclat de ces images ; tout comme la désillusion amère d’une jeune fille délaissée.

Pour Flippa, le bonheur n’est qu’une couleur, ou ce visage souriant sur le sac qui ne la quitte jamais. D’ailleurs, elle ne tarde pas à l’emporter de Berlin jusqu’en Sardaigne, sur les traces de sa grande sœur, Furia. Une fois arrivée au Centre de vacances Barranconi pour mères et enfants, elle découvre un clan de femmes qui se méfient de la vérité, parce que celle-ci « décrit un monde qui a perdu toute légitimité ». On pourrait penser qu’un groupe de femmes ouvertement sceptiques serait idéal pour Flippa. Il n’en est rien. Flippa a besoin de réponses, pas de davantage de doutes.

N’aimant pas être prise pour une idiote, Flippa va directement exprimer sa frustration auprès de Rumpel, la responsable de Barranconi. Cet endroit n’a rien d’un « vrai sanatorium », s’emporte-t-elle. Ni d’un lieu de guérison. C’est une chose de se lancer dans des réflexions profanes sur le serpent du jardin d’Eden (plus intelligent qu’immoral) ou sur l’immaculée conception (pas très réjouissante), dans de petits moments d’amusement complice. Mais c’en est une autre de blaguer sur le fait de négliger l’éducation des enfants et d’en faire un peuple analphabète, une main d’œuvre impuissante, dans des bravades anticapitalistes et anti-pa-

triarcales. Qu’en est-il des soins et de l’attention ? Où sont les nouvelles visions de l’amour ? À défaut, Flippa préfère lire Jane Austen : peut-être qu’un classique comme Persuasion vaut mieux que tout cela.

Par l’intermédiaire de notre héroïne orpheline Flippa, Losing Faith pose un regard agnostique sur un anarchisme féministe naissant qui n’est que tronçonneuse, sans persuasion ni plan. Ainsi donc nous autres, mères biologiques, ne nous occuperons plus de ces enfants qui pensent que tout leur est dû — très bien, d’accord, comme vous voudrez. Mais qu’est-ce qui vient ensuite ? Aux yeux de Flippa, la solution de Barranconi, qui consiste à traîner sans réel but, est une piètre alternative, à tel point que la jeune fille retrouve le vieux nœud de l’hétérosexualité à la fin du film. Mais celui-ci se défait rapidement. Même « l’amour ne peut pas sauver » l’attachement hétérosexuel, en conclut Flippa. Et la voici donc seule à nouveau.

Un autre film, plus optimiste, aurait proposé une fin différente : Flippa se serait installée en Sardaigne, avec un peu de chance au sein d’une nouvelle communauté de femmes, avec ou sans Furia. Seulement Flippa n’est pas convaincue. Losing Faith s’achève sur ce geste ouvert, commun aux films d’apprentissage — la jeune fille marche vers l’horizon, sans savoir ce que l’avenir lui réserve — et cette image prend ici une double signification. Certes, le passage à l’âge adulte est difficile et ambigu, mais les affres du changement social le sont plus encore.

Traduit de l’anglais par Claire Habart

Entretien avec Martha Mechow

réalisé et traduit de l’allemand par Claire Lasolle

Quel était ton rapport initial au cinéma ? Quels étaient tes cinéastes préférés, tes films préférés ?

Peu après mon baccalauréat, j’ai accompagné une amie à Hambourg, où elle passait un entretien d’orientation à l’université. Le soir de notre arrivée, nous nous sommes promenées et nous sommes passées devant l’école d’art. Par curiosité, j’ai frappé à la seule porte entrouverte du bâtiment, d’où filtrait encore de la lumière. Celui qui allait devenir mon professeur m’a ouvert, j’ai demandé : « Excusez-moi, que puis-je apprendre ici ? » et il m’a répondu : « Le cinéma ! » Pur hasard qui, en fin de compte, a rendu possible la conversation que nous avons aujourd’hui.

Mais remontons le temps : je me souviens d’un document Word que mon père avait créé pour moi sur son ordinateur quand j’avais environ 12 ans. Il contenait une liste de ses films préférés. Des classiques, qui m’avaient laissé une telle impression qu’il ne manquait que cette rencontre pour que je m’inscrive à la HfbK1 Les soirées cinéma passées ensemble ont pris fin au début de ma puberté, certes, mais pas mon intérêt pour le cinéma. Il se manifestait simplement différemment, ou disons plutôt très moyennement. Comme toutes les consommatrices socialisées et connectées à Internet, j’enchainais et accumulais en mode “binge watching” des contenus que l’industrie culturelle avait conçus pour moi, tout en les dévalorisant. Ces comédies romantiques et love stories initiatiques des années 2000, dans la continuité des romans d’amour historiques et des magazines pour filles de mon enfance,

Hochschule für bildende Kunst (Haute école des arts plastiques), université scientifique et artistique située à Hambourg.

transmettent un savoir que j’ai essayé de rendre productif pour moi dans ce film.

Losing Faith est une explosion de couleurs, notamment grâce aux costumes. Que ces derniers te permettent-ils de faire ? Il t’arrive de dire «le costume fait la personne». De quelle manière ?

Pour répondre à cette question, je me dois de convoquer Céline et Julie vont en bateau de Jacques Rivette. Mon film préféré, qui, quand je l’ai découvert, m’a donné l’envie de faire un film moi-même et l’impression que je pouvais le faire. Je schématise brièvement la structure d’une scène importante pour cette discussion : Julie, la bibliothécaire, remarque que la magicienne, Céline, perd son écharpe à la sortie d’un parc parisien. Julie la ramasse et se met à suivre Céline dans les rues de Paris. Tandis que d’autres vêtements s’échappent du sac à main de la magicienne, Julie les ramasse l’un après l’autre, les enfile et se transforme…

Cette transformation, selon moi, est très queer et inhabituelle par rapport aux schémas narratifs que proposent les films. Dans la plupart des histoires que je connais, la transformation d’un personnage se fait de l’intérieur vers l’extérieur et trouve sa justification dans la psychologie. Alors qu’ici, une écharpe suffit à Julie pour devenir une autre. Ou devrais-je plutôt dire « pour être une autre » ?

Ma mère, qui a réalisé les costumes de Losing Faith, a une approche et une méthodologie similaires. Pour elle non plus, il n’y a pas besoin d’un

voyage héroïque caractérisé par une succession classique de situations et de personnages pour dire la mutation. Il suffit d’un bon changement de costume.

Elle me renvoie à l’idée de Deleuze et Guattari selon laquelle l’identité ne consiste pas en une racine unique, comme les cultures occidentales nous l’ont longtemps enseigné. Il s’agit plutôt d’un rhizome dont le tissage se fait dans la rencontre avec les autres. C’est pour cette raison que Julie devient Céline pour un temps. Jusqu’à ce que de nouvelles rencontres rendent d’autres transformations possibles pour elle.

Il en va de même dans une scène de mon film sur le plan de l’image ou du costume : c’est au moment de l’adieu

que Flippa et Furia se ressemblent le plus. Elles reconnaissent l’une en l’autre et y trouvent du réconfort, malgré la séparation.

Dans Reverse Cowgirl, McKenzie Wark cite à ce sujet l’auteur et professeur

Otto von Busch :

« La mode est sauvage, elle est de l’ordre de l’animalité. Même si les industries culturelles et les “techniques du moi” tentent de domestiquer, de contrôler et de marchandiser les puissances en jeu dans la mode, elle reste par essence vivante et garde en permanence le potentiel de se libérer de sa forme marchande. La mode ne peut se résumer à un attribut, elle n’est pas liée à des vêtements ou à des biens, mais c’est un endroit où l’on peut aller, un espace émotionnel dans lequel on entre à l’intérieur de soi et d’un autre. »

Dans quelle mesure ta pratique théâtrale t’a-t-elle aidée ?

J’aimerais aborder ici un thème central sur lequel je reviendrai plus tard de manière plus détaillée : mon rapport au christianisme. Lorsque j’ai commencé à aller

à la Volksbühne à l’âge de 15 ans, je fréquentais encore l’école évangélique. En tant que protestante, professer ma foi était essentiel à cette époque.

Très différemment des catholiques, qui disent : « Agenouille-toi, bouge tes lèvres en guise de prière, et tu croiras », j’ai compris, grâce à l’homme de théâtre René Pollesch, que « Ce n’est que dans ce que je fais que la réalité se manifeste ».

Ce que je décris ici, tout comme l’écharpe verte de Céline et Julie vont en bateau, a aussi quelque chose à voir avec le concept de matérialisme dialectique et avec mon manque d’intérêt pour l’authenticité.

Ce savoir, que m’a transmis René Pollesch, se fonde sur les pièces didactiques (Lehrstücken) de Bertolt Brecht : le théâtre sans spectateur. Le comédien ou la comédienne fait quelque chose dans l’espoir que cela agisse sur lui ou elle. Aucune vérité intérieure ne s’exprime, bien au contraire. Pour Brecht, il était important qu’un geste déterminé agisse sur la personne qui joue.

Le théâtre est donc ta première scène. Pourquoi faire un film ?

Pour moi, réaliser Losing Faith, c’était presque comme une soirée théâtrale sans public, comme mettre en scène une pièce didactique. Je ne connaissais rien des festivals et des possibilités de distribution. Mais surtout, je n’ai presque jamais regardé à travers l’objectif de la caméra, ce qui réduisait l’importance du processus de tournage pour les acteurs.

Ce n’est qu’au montage que j’ai compris qu’un film se structurait et gagnait en perspective en se résolvant. Cela vient aussi certainement du fait qu’au théâtre, au contraire, la frontalité prime — ce qui ne m’a jamais posé de problème.

Ce qui m’intéressait dans le cinéma, ce n’était pas la manière dont le médium s’exprime, mais tout simplement son potentiel social : soudain, des personnes dont les voix ne portaient pas dans les salles de théâtre, pouvaient agir en tant que comédiens et comédiennes.

Des personnes ayant des difficultés à mémoriser un texte, timides ou rencontrées par hasard sur un terrain de camping, pouvaient participer au processus.

Maintenant que le film est présenté dans les festivals, on me questionne souvent sur les acteurs « non-professionnels ».

Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Un manque de compétences ? Je pense que les spectateurs s’aperçoivent que le jeu a lieu pour les acteurs, alors que ce sont eux qui paient pour le voir !

2 Le théâtre de jeunes de la Volksbühne.

On revendique pour nous-mêmes le bénéfice qui est censé revenir en premier lieu au public.

C’est ça, le problème.

Souvent, les spectateurs et spectatrices me demandent aussi « Pourquoi tes actrices en font trop ? » Ils pensent que c’est en lien avec mon passé théâtral. Pour moi, c’est plutôt le besoin de transformer toutes les capacités physiques en capacités de travail. Si les acteurs et actrices de mon film font avec leur visage plus que garantir la narration, c’en est tout de suite trop pour certains.

Pourquoi n’as-tu pas joué toi-même dedans ?

J’ai abandonné mon rêve d’enfant d’être actrice de théâtre, car j’ai développé un trac insurmontable après ma puberté. Le fait que l’équipe de Losing Faith ait pu jouer sans remplir les conditions de base et les prérequis de la profession était aussi pour moi une tentative d’expérimenter des méthodes de travail qui me permettraient un jour de porter à nouveau un costume.

Quels ont été les défis pour faire jouer les autres ?

D’abord, quand j’entends le mot « jouer », je pense inévitablement au « corps » et ensuite à Glitch Feminism : A Manifesto de Legacy Russell : « Nous réalisons que les corps ne sont pas des points fixes, des terminus. Les corps sont des voyages. Les corps (se) déplacent. Les corps sont abstraits. Nous réalisons que nous débutons

le voyage par l’abstraction et que nous arrivons ensuite au devenir. Pour dépasser les limites du corps, nous devons laisser derrière nous ce à quoi un corps doit ressembler, ce qu’il doit faire, comment il doit vivre. Nous nous autorisons à faire notre deuil dans ce processus de lâcher prise ; ce deuil fait partie de notre croissance. Nous célébrons le courage qu’il faut pour changer de forme, la joie et la douleur que peut représenter l’exploration de nouvelles identités et la force qui va de pair avec la découverte de ces identités. »

Ensuite, pour répondre à cette question, probablement la plus importante pour moi, je veux parler de la personne qui m’a donné envie de « jouer ». C’est l’enseignante de théâtre Vanessa Unzalu Troya. Lorsque j’ai rejoint le Jugendtheater P142, je voulais apprendre à « faire semblant », c’est comme ça que je pensais appréhender ce qu’on attendait de moi. Pour répondre, par exemple, aux exigences de la culture pop mentionnée en début de cet entretien. À cette époque, j’étais prête à tout pour retrouver l’attention et l’amour que j’avais expérimentés avant de devenir une « femme » et j’aspirais donc à la reconnaissance patriarcale.

Vanessa m’a appris que le théâtre peut permettre de renvoyer à l’abstraction ce qui a été imposé à ce matériau déterminé comme inaccessible : mon propre corps. J’ai donc commencé à jouer selon ma propre conception de la féminité et j’ai réalisé que j’étais plus que ce que je pensais être. Il y a cette photo de moi prise le jour de ma toute

première répétition à la Volksbühne qui expose, selon moi, tous ces conflits :

C’est agréable de repenser à cette période, car ces premières expériences m’ont réconciliée avec moi-même. Je pense que c’est grâce à la manière dont Vanessa nous regardait, mes amis et moi.

Un peu comme ce que chantait Nico dans I’ll Be Your Mirror.

I find it hard to believe you don’t know

The beauty you are

But if you don’t, let me be your eyes

A hand to your darkness so you won’t be afraid

When you think the night has seen your mind

That inside you’re twisted and unkind

Let me stand to show that you are blind

Please put down your hands

‘Cause I see you

J’estime les acteurs et actrices de mes films de la même manière et j’ai confiance en leurs forces. Car ces corps s’expriment par leur capacité à être touchés et à toucher, à se déplacer et à émouvoir. Une capacité à se transformer soi-même, les autres et le monde entier.

Ce qui m’évoque une autre œuvre d’art, de l’écrivaine et photographe Claude Cahun.

Elle et sa belle-sœur et grand amour, Marcel Moore, étaient des artistes pionnières du surréalisme et des résistantes antifascistes. Elles rédigeaient des lettres et des tracts en allemand. Afin de toucher directement les soldats, elles se déguisaient en hommes et assistaient à des défilés militaires sur l’île de Jersey.

Tu parles d’une aventure collective. Peux-tu expliquer le cheminement qui part d’une vision personnelle pour aboutir à ce collectif ?

La collaboration est née d’une nécessité que l’acteur Franz Beil formule ainsi : « Seul, je ne peux pas penser, seulement ressentir ». Ce problème ne lui est pas personnel, c’est un phénomène qui concerne la société dans son ensemble. Voilà pourquoi je n’ai pas recruté d’équipe de tournage, mais j’ai cherché à créer une communauté d’intérêts. Les seules personnes

que j’ai dû aller chercher étaient les actrices Selma Juana Schulte-Frohlinde, Inga Busch et Susanne Bredehöft.

Le reste, ce sont des amis qui ont aimé mon idée et des personnes qui ont répondu à une annonce que nous avons affichée dans les magasins pour enfants, les agences pour l’emploi et les centres commerciaux de Berlin.

Au groupe ainsi formé, j’ai dit ce qui allait plus tard devenir le texte du personnage de Rumpel : « Il n’y a pas de plan, mais des possibilités à essayer. C’est l’exclusion des possibilités qui écrit l’histoire, pas moi ».

Puis mon producteur Hans Broich et moi avons vendu des billets de cinéma pour Losing Faith, un film qui n’existait pas encore à l’époque et qui ne pouvait voir le jour que grâce à ces recettes.

Quand on regarde Losing Faith, on hésite un peu entre un film très écrit et une improvisation absolue, ouverte à la décision de l’instant. Comment es-tu parvenue à ce résultat ? Avais-tu un scénario ? Une feuille de route ?

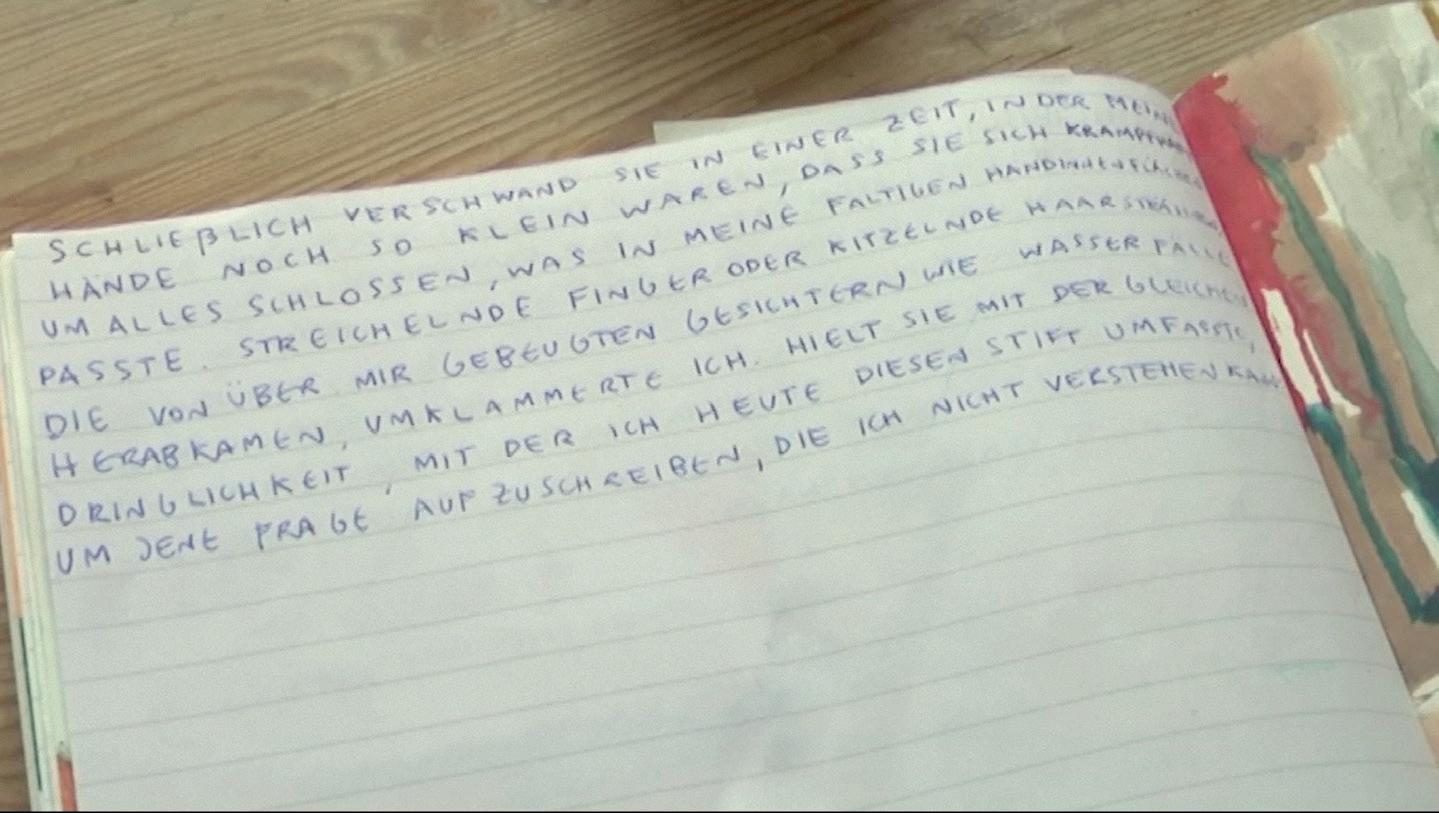

Je suis dyslexique. Je dépends donc totalement du mot prononcé. Ce qui m’a amenée très tôt au théâtre. Aujourd’hui, ce trouble neuronal me limite moins dans la lecture et l’écriture. Malgré tout, ma façon d’aborder un texte n’a pas beaucoup changé. Pour Losing Faith, par exemple, il n’y a pas eu de scénario. Nous avons préféré nous raconter le déroulement de l’action, encore et encore. C’est ainsi que l’histoire est née : en passant de

bouche en bouche. Je connaissais donc le besoin de chacun de s’approprier l’histoire. De la rendre divertissante par sa propre profusion d’imagination et de délicatesse, et de marquer ainsi une présence sémantique : « J’étais ici. »

La nuit, après avoir discuté au dîner de ce que nous voulions tourner le lendemain, j’écrivais ou j’insérais mes propres textes, à prétention lyrique. La plupart du temps, les acteurs et actrices n’avaient pas le temps de les apprendre par cœur. Mais ce n’était pas grave. J’entends mieux quand quelqu’un s’arrête, cherche à se rappeler et réfléchit. Car cette lutte pour trouver les mots reflète mon propre rapport au langage.

Qu’est-ce que cela signifiait pour toi de monter un film ?

Les écritures égyptienne et chinoise se sont développées à partir de symboles figuratifs. Des pictogrammes qui, mis bout à bout, racontent une histoire. Au début du développement de l’écriture, il y a donc l’image. Monter revient à une forme d’écriture pour les dyslexiques.

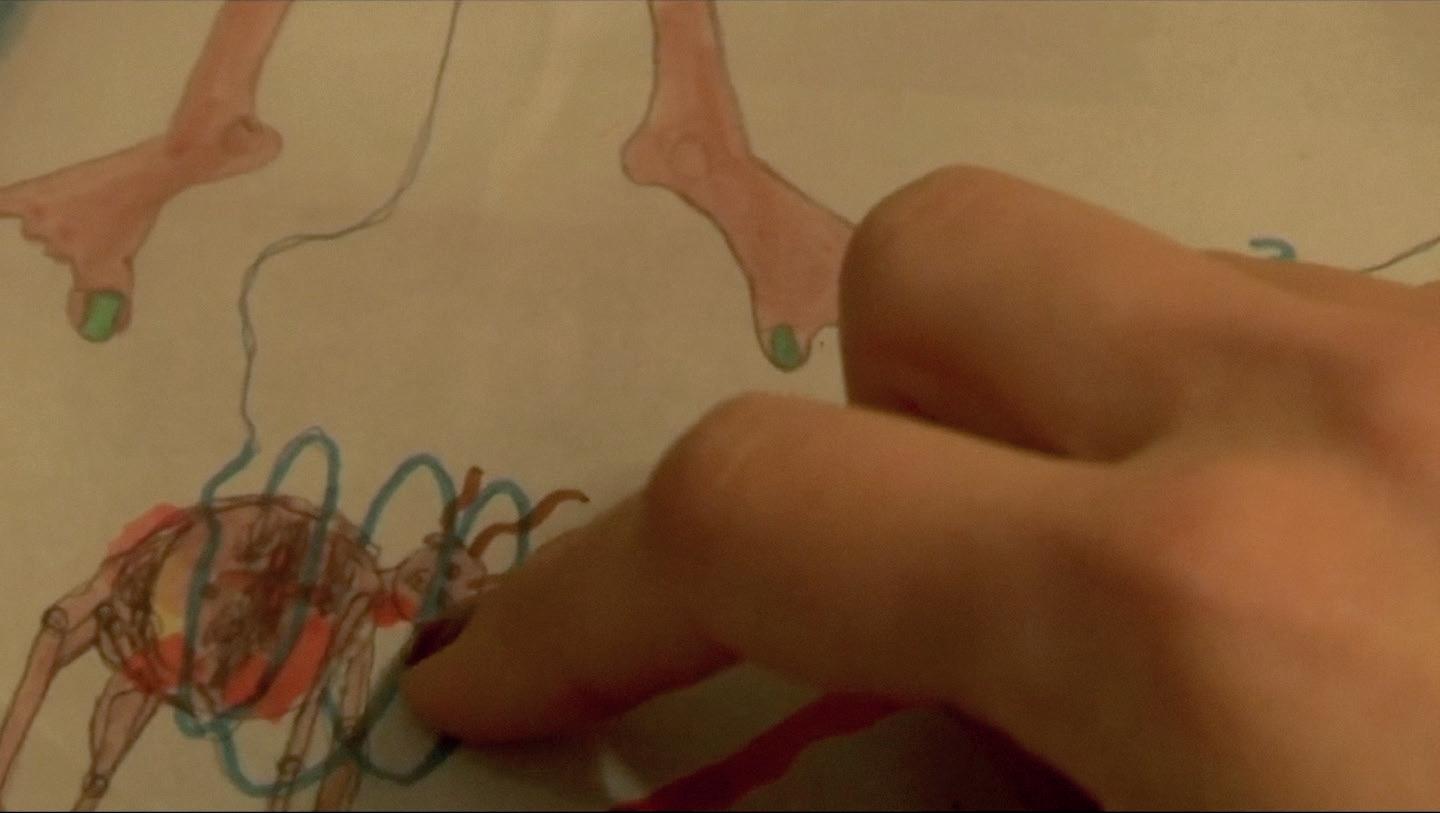

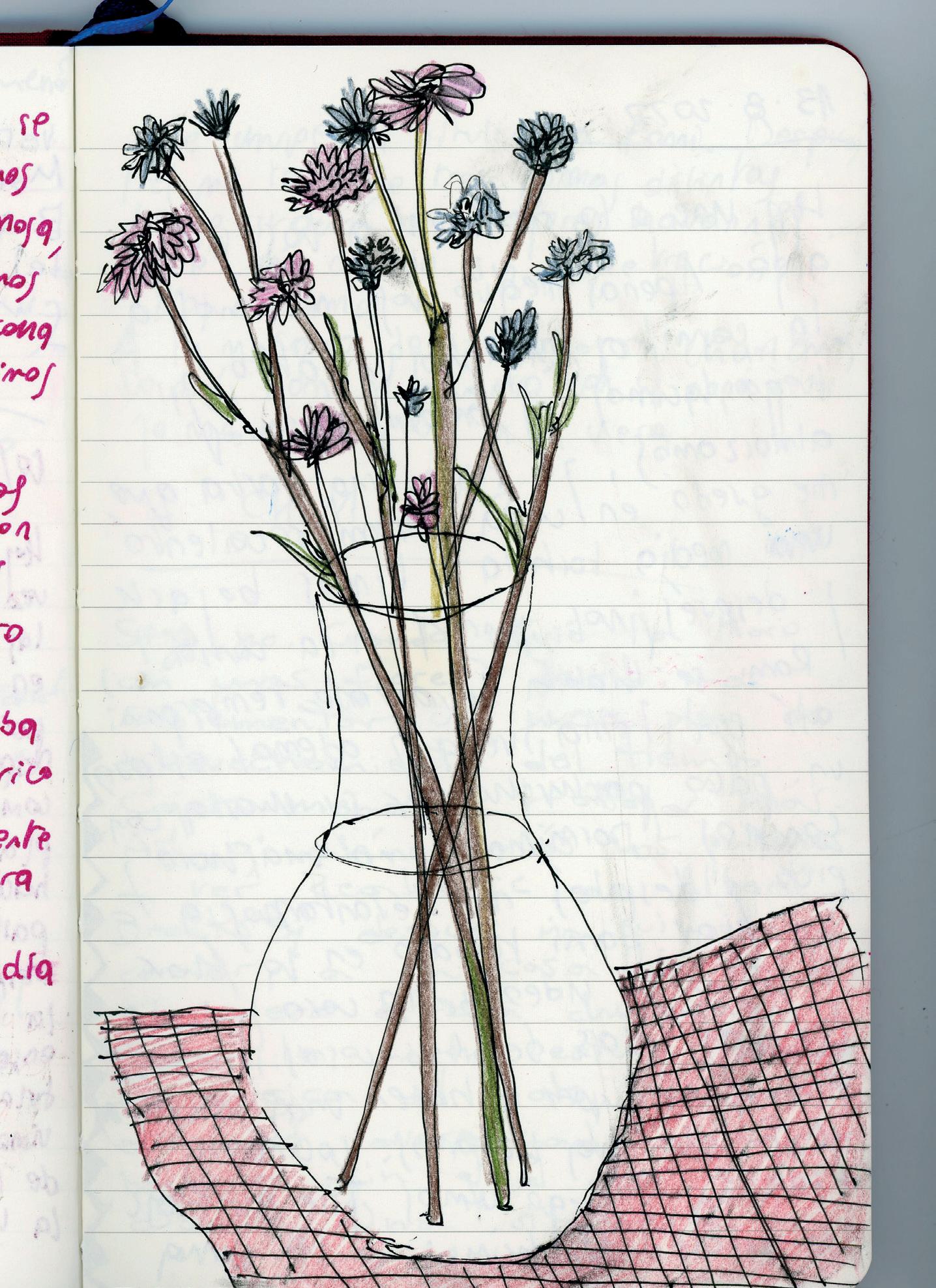

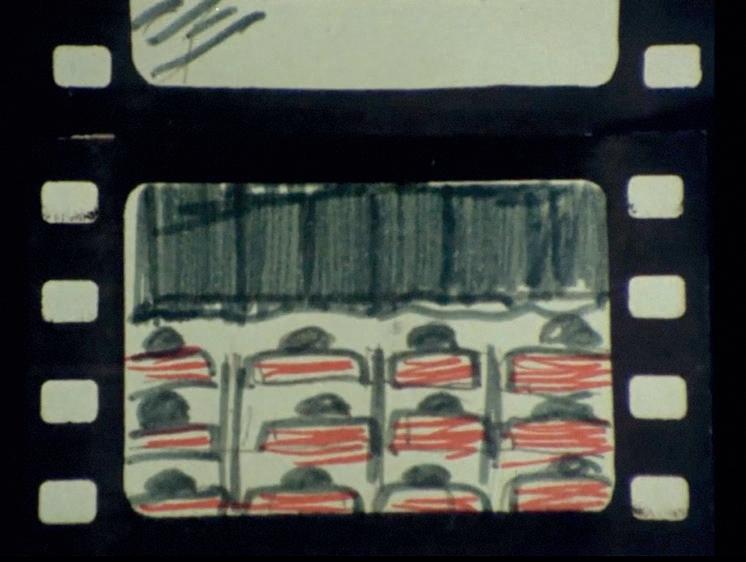

Quel rôle ont joué la musique et le dessin dans ce processus ?

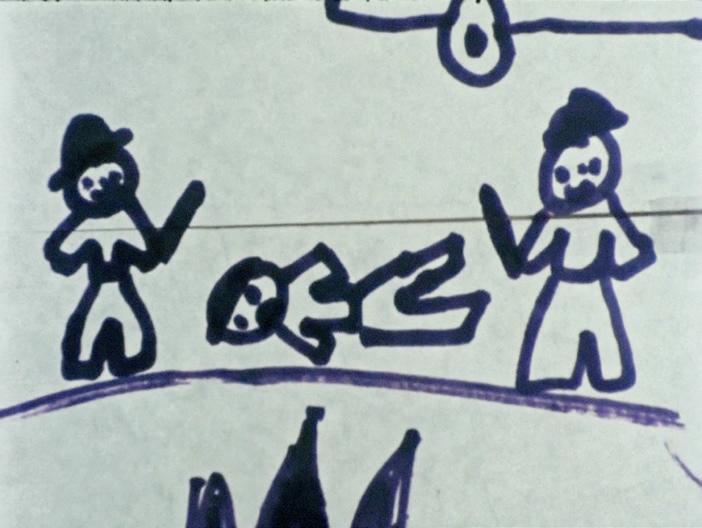

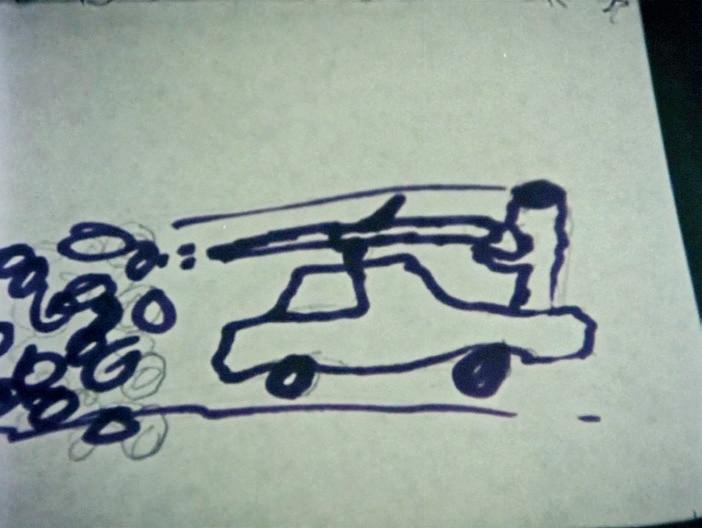

Ils m’ont permis d’envisager différemment l’autorialité de l’œuvre, en la partageant. En outre, ils sont l’expression d’une étroite collaboration et d’une profonde confiance. Les dessins proviennent par exemple du journal intime que Selma Juana Schulte-Frohlinde m’a confié.

Le théâtre ou la vie. On a vraiment l’impression que Losing Faith est le résultat radical d’un refus de choisir, d’une décision d’effacer le « ou ». Dans quelle mesure la réalisation du film est-elle une expérience de vie ? Comment les conditions de vie créent-elles les conditions pour le film ?

Tu fais ici allusion à l’ensemble de l’œuvre de Charlotte Salomon3, dans laquelle le point d’interrogation disparaît, entre le couverture et la dernière page.

Dans mon film, une phrase que l’on peut rapprocher de son travail justifie le jeu par le refus de la réalité : « Et quand ils parlent, ils mentent. Car la vérité ne fait que décrire un monde ayant perdu à leurs yeux toute validité depuis longtemps ».

Un plan est étonnant : celui où Ann Göbel s’éloigne littéralement comme une sorcière sur son balai. Dans ma réflexion sur le féminisme, la chasse aux sorcières, qui marque la transition entre le féodalisme et le capitalisme, est devenue un objet central de ma recherche. Mais pour la comprendre, il me fallait d’abord explorer les luttes du prolétariat

médiéval. Pendant longtemps, le motif principal de la lutte antiféodale était le servage. Les paysans et la totalité de leurs biens appartenaient en effet à la maison seigneuriale. Les révoltes du prolétariat ont permis de transformer les corvées en prestations rémunérées. Les paysans n’étaient alors plus en mesure de faire la différence entre le travail qu’ils effectuaient pour eux-mêmes et celui qu’ils effectuaient pour le seigneur. La recherche par le prolétariat médiéval d’une alternative tangible à ces nouvelles conditions féodales s’est exprimée dans l’hérésie populaire. Parmi les

3

exemples significatifs de rébellion anticléricale, citons l’essor, au XIIIe siècle, d’une nouvelle secte qui attribue une signification mystique à l’acte sexuel hétéro et homosexuel. Elle se nomme « les frères et sœurs de la pensée libre ». On pense que le peintre Jérôme Bosch en faisait partie. Si les idées et les aspirations émancipatrices de tous ces mouvements sociaux sont si peu connues aujourd’hui, c’est surtout parce que nombre de ces personnes, des femmes pour la plupart, ont été brûlées sur le bûcher. L’attitude de Rumpel et Furia dans cette scène est à mettre au crédit de ces « pionnières ».

La lutte antiféodale de ces personnes, dénoncées comme « sorcières », s’est dressée contre l’économie monétaire et la séparation nouvellement introduite entre la production de biens et la reproduction des forces de travail. Cette séparation a créé une asymétrie entre les sexes en isolant la reproduction et la domesticité

du travail rémunéré, séparant la maternité du reste des activités. C’est ce pouvoir sociologique de l’asymétrie qui rend les sexes aujourd’hui encore interdépendants et nous pousse vers le concept de « famille nucléaire ». Si j’ai choisi le thème de la reproduction, c’est parce que la maternité chez les femmes est l’un des rares éléments universels et persistants de cette division du travail.

J’aimerais revenir sur la première scène de Losing Faith, aussi surréaliste que vraie. Peux-tu nous expliquer comment elle a été conçue et en quoi elle illustre ta façon de travailler ?

Dans Losing Faith, il est beaucoup question du fait que les premières expériences d’un nourrisson se déroulent le plus souvent dans le contexte de la relation personnelle avec sa mère, précisément parce que la répartition spécifique des tâches ne permet pas de faire autrement.

Au cours du film, Flippa s’interroge sur les conséquences du fait que la première relation amoureuse de presque tous les êtres humains est une femme et sur les conséquences d’une association, quasiment automatique, du soin à la féminité. J’ai donc créé une image où une jeune femme, tuée par ses deux enfants, disparaît lentement dans la fente d’un canapé.

Lorsque j’ai montré la scène, dans une version beaucoup plus longue, à différentes personnes, elles n’ont pas vu la disparition de la mère. Le public considérait son amour comme une instance évidente dans la vie de ses enfants et ne la regardait pas. Cela m’a conforté dans mon idée !

Losing Faith associe un grand nombre de penseurs et d’artistes autour d’une colonne vertébrale proprement matérialiste. Peux-tu nous parler de tes références ?

Ma référence principale est la Bible de Luther, un ouvrage qui invite à dépasser les limites de l’expérience et du conscient d’ici-bas et qui est censé faire sens malgré tout. Même si pour moi ce n’est pas le cas.

En premier lieu, car le paradis ne peut pas être un lieu où l’on aspire à la liberté. La sortie d’Eve du jardin d’Eden n’est donc pas quelque chose qui me bouleverse. Mais les paroles de Dieu si, quand il dit à Eve :

“J’augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.” Il la punit ainsi par la maternité ! Il ne s’agit pas ici seulement de la douleur qu’elle subit lors d’un accouchement, mais de la misère qu’elle doit endurer en prolongeant une vie ancienne, devenue trop dure pour elle, par une vie nouvelle.

Nancy Chodorow décrit ce processus dans The Reproduction Of Mothering comme un paradoxe selon lequel les mères doivent enseigner à leurs enfants les règles d’un monde qui les prive elles-mêmes de leurs droits. Cette dégradation d’Eve se poursuit dans le Nouveau Testament à travers la figure de Marie, la mère, qui pleure souvent dans les tableaux et sculptures. Qui peut croire qu’elle se soit réjouie de cette « immaculée » conception4 ?

Avec la phrase suivante, Saidiya Hartman me confirme la nécessité de fabuler de manière critique pour remettre en cause cette narration : « So much of the work of oppression is policing the imagination5 » J’ai donc commencé à chercher des récits alternatifs à ce récit des origines. Dans mes recherches sur les luttes antiféodales, j’ai découvert les premiers mouvements de femmes à visée démocratique dans l’histoire européenne.

Vers 1227 après J.-C., la jeune Mechtilde de Magdebourg a rejoint la secte hérétique des béguines au monastère d’Helfta, connu comme le centre de la mystique féminine allemande. Son aspiration à des relations égalitaires s’exprime dans la théologie de la libération. Dans des textes lyriques et dramatiques, elle a transposé des visions, mais aussi des dialogues amoureux et des discussions houleuses avec Dieu. Les lignes suivantes, tirées de

4 L’Immaculée Conception, dogme tardif de l’Église catholique (1854), signifie que Marie est libre du péché originel dès le moment de sa conception. Ici, Martha Mechow fait référence à la conception virginale de Jésus par Marie, présente dès le Nouveau Testament.

5 Une grande partie du travail d’oppression consiste à contrôler l’imagination.

La Lumière fluente de la divinité, ont été pour moi le point de départ de réflexions étendues sur la mise en récit et la contre-histoire :

« Quand la joie suprême de notre Père fut troublée par la chute d’Adam, et fit place à la colère, alors l’éternelle sagesse reçut avec moi et intercepta ce courroux du Tout-Puissant. […] Ainsi tout était ouvert et béant, à lui ses blessures, à elle son cœur. Les plaies coulaient et aussi son sein, d’où l’âme reprit la santé et la vie. […] C’était et c’est encore bien juste. Dieu est son vrai père, et elle est sa légitime épouse, elle lui ressemble dans tous ses traits. »

Selon l’historien de l’art Wilhelm Fraenger, cette révélation aurait également contribué à la création du Jardin des délices de Jérôme Bosch.

J’aime que le peintre ait laissé la verdure du Paradis, sur le panneau de gauche, proliférer jusqu’au panneau central. Certainement pour unir le premier couple humain avec ses enfants. Une prospérité que l’enfer

ne fait peut-être valoir que pour les cœurs sourds ? Si nous ne sommes pas insensibles aux messages secrets de ces plantes, nous entendrons peut-être les tubercules, les fleurs et les baies chuchoter : « Là où l’humanité et la nature s’unissent dans le culte énigmatique de l’amour, naît le vrai paradis ! » Mais quand ce Dieu-Nature voudra-t-il réconcilier l’esprit et l’instinct ? La question reste ouverte.

Le dernier mouvement du film se développe autour de la notion de “noeud hétérosexuel”.

Peux-tu retracer ton travail à ce sujet ?

Je collectionne depuis longtemps les définitions de l’amour. Parmi celles qui me plaisent particulièrement, il y a le discours d’Aristote dans Le Banquet de Platon. Il y relate une conversation qu’il a eue avec la prêtresse Diotima lui expliquant la nature d’Eros. Pour elle, comme il apparaît clairement au cours de la discussion,

il s’agit d’un démon. Lequel, en tant que fils de Poros, qui personnifie l’expédient, et de Pénia, déesse de la pauvreté, subit le sort suivant :

« D’abord il est toujours pauvre, et, loin d’être délicat et beau comme on se l’imagine généralement, il est dur, sec, sans souliers, sans domicile ; sans avoir jamais d’autre lit que la terre, sans couverture, il dort en plein air, près des portes et dans les rues ; il tient de sa mère, et l’indigence est son éternelle compagne. D’un autre côté, suivant le naturel de son père, il est toujours à la piste de ce qui est beau et bon ; il est brave, résolu, ardent, excellent chasseur, artisan de ruses toujours nouvelles, amateur de science, plein de ressources, passant sa vie à philosopher, habile sorcier, magicien et sophiste.

En 1964, Pasolini a présenté Comizi d’amore6 (Enquête sur la sexualité), un film documentaire que j’aurais pu également citer en réponse à ta première question. Il y parcourt l’Italie de mars à novembre 1963 et

interroge les gens sur leur conception de l’amour et leurs préférences sexuelles en posant cinq questions :

1 . Que pensent les Italiens du débat public autour de la sexualité ?

2 . Quel est votre positionnement face au divorce ?

3 . Que pensez-vous des anomalies sexuelles ?

4 . Qu’avez-vous à dire sur la récente loi de fermeture des maisons closes et l’augmentation de la prostitution de rue ?

5 . Que pensez-vous de l’égalité sexuelle et sociale entre les hommes et les femmes ?

C’était un moment charnière pour effectuer un tel sondage, car lorsque les femmes sont devenues de plus en plus actives, dans les années 1970, un changement drastique a commencé à s’opérer. Dans l’European Journal of Political Research, Ruth Dassonneville montre que « l’écart idéologique entre les genres » (Political Ideology Gender Gap) s’est inversé dans la plupart des pays européens à partir du milieu des années 1990. Alors que les hommes étaient considérés comme progressistes, les femmes basculent politiquement plus à gauche et votent aussi plus souvent pour les partis correspondants. Mais l’écart politique entre les genres n’a jamais été plus central que pour la génération Z.

Récemment, deux textes controversés parus dans le Business Insider et le Financial Times prétendent étayer ce diagnostic. Selon eux, depuis 2010 environ, les femmes qui, comme moi, ont entre 18 et 29 ans, se tournent de plus en plus vers le camp politique

6 En allemand, les titres du dialogue de Platon (Der Gastmahl) et celui du film de Pasolini (Gasthmal der Liebe) sont très proches. Ce qui invite à rapprocher les deux œuvres, comme le fait Martha Mechow.

progressiste aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Corée du Sud.

En revanche, les hommes de la même tranche d’âge ont plus que jamais tendance à dériver vers la droite conservatrice. Si l’on regarde par exemple la publicité de l’AfD7 en Allemagne, on constate qu’elle s’adresse en premier lieu aux jeunes hommes. Cette évolution renforcée des dynamiques politiques entre les « hommes » et les « femmes » m’a incitée, à l’instar de Pasolini dans Comizi d’amore, à interroger les gens sur le « nœud hétérosexuel ». Ce qui en est ressorti n’est pas visible dans Losing Faith, mais était nécessaire à la réalisation du film.

Mais pour en revenir à ta question initiale, l’essence de tous mes travaux précédents, celui-ci compris, est formulée par bell hooks dans À propos d’amour, par cette phrase : « Il ne peut pas y avoir d’amour sans justice. »

Un cinéaste, Rabah Ameur-Zaïmeche, dit que pour lui faire un film est une chose scientifique, une recherche empirique, expérimentale : « Nous faisons des essais et nous voyons ce qui se passe. La caméra est comme un microscope : on met les êtres devant, on observe leurs relations et on les expose. C’est la définition de l’observation scientifique. »

Partages-tu cette idée ?

En quelque sorte, oui. Bien que ma démarche ressemble davantage à celle de la surréaliste Leonora Carrington. Elle s’imposait l’exigence d’interroger le microscope avec l’œil

gauche, tout en regardant dans un télescope avec l’œil droit. C’est tout aussi délirant que scientifique et ça me correspond presque plus.

Losing Faith est ton premier film. Qu’as-tu abandonné avec lui et que retiens-tu pour l’avenir ?

Comment garder la candeur que l’intuition semble garantir ?

Puisque nous venons d’aborder la science, j’aimerais répondre ici avec une histoire du physicien amateur Otto von Guericke (1602-1686). Pour démontrer la force du vide, il a fait cette expérience : il a placé deux demi-coques d’environ 50 cm l’une contre l’autre pour qu’elles forment une sphère complète. Puis, à l’aide de la pompe qu’il a inventée, il a retiré l’air de la cavité.

La pression exercée sur les parois extérieures a maintenu les hémisphères ensemble si fermement que même 16 chevaux n’ont pas pu les séparer. Il a également été le premier à construire un grand animal préhistorique. Un assemblage de fossiles les plus divers, dont un narval, un rhinocéros laineux et un mammouth laineux, que nous appelons aujourd’hui affectueusement licorne.

En tant qu’artiste, je me sens très proche de lui, car tout ce qu’il a pu prouver n’est que le néant. Même les liens qu’il établit forment le squelette d’un fantasme.

Ce que j’ai donc abandonné, c’est ma peur des monstres. Et ce que j’ai gagné, c’est le “non” avant le “professionnel”.

7 Alternative für Deutschland, parti politique allemand d’extrême-droite.

Annik Leroy & Julie Morel

Patrick Holzapfel

Je n’ai d’abord pas tout à fait compris pourquoi, dans leur Force diagonale, Annik Leroy et Julie Morel recherchaient si obstinément ce moment où la solitude léguée au monde par l’histoire se révèle dans les visages et les paysages. Pourquoi serait-il intéressant de diriger l’art du cinéma, enchaîné au présent, vers quelque chose qui s’élance du passé en direction de l’avenir ? Pourquoi filmer ce qu’on ne peut plus ou pas encore montrer ? Pourquoi ces images en noir et blanc d’un temps qui se dissout ? Puis j’ai commencé à comprendre. Un écho m’est parvenu depuis le film jusqu’au monde dans lequel je suis. Un écho de l’histoire européenne, fragmentée et perdue. Un écho venu d’indivi-dus contraints à changer. Un écho qui résonne aussi depuis le passé en direction de l’avenir.

J’ai écouté les personnes filmées raconter en voix off des moments où leur vie a basculé : des explosions, des rencontres, des intuitions. La conductrice d’un tram touché par une bombe à Sarajevo. Un homme qui a grandi en Belgique et devient ermite avec ses livres. Un immigré gay du Congo trouvant dans la musique une vraie patrie. Comme autant de parias ayant lutté pour retrouver une vie digne, autant d’exemples de changements de cap, de renaissances par-delà les aléas. J’ai scruté les gros plans sur leurs visages dirigés vers une incertitude (regardaient-ils vers le passé ou le futur, je l’ignore). Leurs rides sont comme des traces laissées dans le sable, mais le vent emporte les traces avec le sable.

J’ai écouté la voix éraillée et avide de précision d’Hannah Arendt, dont le concept de force diagonale est au cœur du film et lui donne son titre. Il s’agit d’une métaphore inspirée de Franz Kafka, qui relie ce qui a été à ce qui sera. Kafka décrit dans une nouvelle deux forces qui le rongent : l’une le tire vers l’arrière, l’autre le pousse vers l’avant. Il veut s’en libérer et aimerait que les deux forces, qui finissent par être concurrentes, s’élancent l’une sur l’autre tandis qu’il arbitrerait leur lutte. Arendt s’intéresse à ce qui émerge

de cette lutte intérieure, à ce qui nous amène à penser et à agir. J’ai assisté aux mouvements de Claire Vivianne Sobottke, à la fois ludiques et libérateurs et pourtant effacés, qui joue une idée d’Arendt, des approches qui se reconfigurent sans cesse pour re-présenter la philosophe allemande juive et son propre exil. Les mouvements performatifs de Sobottke mettent au jour la force qui est requise pour pouvoir penser. Elle ne joue pas Arendt, elle prête un corps à son esprit. Ce corps oscille entre ce qui peut être dit et ce qui reste ambigu. Un corps qui ne cesse de se recomposer et continue pourtant de se décomposer.

Je me suis perdu dans les courants disparates que le film emprunte avec l’envie de consigner, de suivre des traces. Il m’est arrivé d’être touché, voire bouleversé. Mais quelque chose m’est longtemps resté inaccessible. Je pense que cela a trait à un engourdissement interne dû à la futilité constante des efforts humains. On peut perdre le sens de l’histoire.

C’est un fait, qui se traduit par la répétition perpétuelle de crimes politiques et sociaux identiques. Il y a sans doute un vainqueur dans la lutte entre ceux qui veulent aller de l’avant et ceux qui regardent en arrière.

Walter Benjamin l’a découvert dans L’Angelus novus de Paul Klee, il ne reste qu’un tas de ruines dont on a depuis longtemps oublié ce qu’il recouvre. Je crains de ne pas être le seul à éprouver ce sentiment ou ce manque de sentiment, qu’on pourrait décrire comme une impuissance ou une perte de repères.

Natalia Ginzburg a écrit sur la nécessité apparue en elle de se détourner des événements mondiaux. Sa façon à elle de s’ouvrir au monde. Elle se sent très ambivalente à ce sujet, mais tout ce qui a de l’importance pour les autres lui paraît profondément superficiel et faux. Paul Valéry a écrit un jour que nous devrions recom-mencer à construire des tours d’ivoire. Quand bien même ces approches m’éclairent, elles ne correspondent pas au positionnement du film, qui s’appuie sur la pensée d’Arendt. Au lieu d’une fuite dans le moi, il s’agit pour les réalisatrices d’une

action collective. Plutôt qu’une tâche, c’est une action qui doit émerger grâce à des idées.

Ensuite, j’ai vu Roger et je l’ai vraiment compris. Roger est un homme en harmonie avec les pierres. Les réalisatrices le filment moins lui que les mouvements qu’il effectue dans un paysage rocheux. La caméra se perd presque dans la pierre, les proportions du corps et de la nature modifient le regard. J’ai compris que le film exigeait de moi que je regarde autrement, que je perçoive autrement. On me demandait de partager ce temps et cet espace avec Roger, avec le point de vue qu’a Roger sur les choses. Les réalisatrices montrent la main de Roger qui passe sur des pierres, s’y agrippe. Le regard parcourt un paysage façonné par le temps, de petits couloirs s’ouvrent et l’homme s’y faufile. Dans ce lieu rocailleux, une temporalité prend place qui n’a rien en commun avec ce que je peux imaginer du passé, du présent et du futur. Car l’érosion est un processus qui date de bien avant les époques perceptibles par les humains et qui perdurera bien au-delà. La perception du temps fréquemment désignée en contexte anglophone par deep time désigne les processus que l’activité humaine (en particulier une vie humaine isolée, minuscule) ne perçoit que comme une gouttelette d’eau effleurant la planète. Morel et Leroy se considèrent avec Roger comme des pétrologues ou des archéologues examinant des strates dissimulées. Ils mettent au jour l’amas de ruines. De ce qui a été, ils déduisent ce qui sera ou, du moins, ce qui pourrait être. L’image deleuzienne du temps est ainsi réinterprétée. La persévérance des pierres, la ténacité de leur lente dissolution, les compétences métamorphiques (ce n’est pas un hasard qu’Ovide ait souvent décrit des hommes transformés en pierres et des pierres façonnées en hommes) de ces non-êtres vivants d’après la définition officielle, m’ont fait comprendre qu’une force invisible était effectivement à l’œuvre et qu’elle déterminait la vie sur cette planète. Elle dépend en fin de compte d’une façon de voir les choses, et le film la présente avec tous les

moyens dont il dispose : ralentis, répétitions, silences, durée, proximité, éloignement. Seul celui qui voit autrement peut aussi penser autrement, agir autrement.

Ce qui relie les destins montrés est aussi cette force diagonale. Elle s’étend au-delà de l’individuel pour atteindre l’interpersonnel. De même qu’Arendt a tiré de son parcours personnel de Juive persécutée des questions plus vastes et plus générales, les différentes histoires de vie se mettent à correspondre. Apparaît alors l’image de quelque chose en commun par-delà la diversité. Cette force évoquée par le film rappelle les associations d’idées d’un W. G. Sebald, un écrivain qui partage cette sensibilité et a assisté sur le plan littéraire à l’effacement du continent européen, alimenté par le refoulement et l’oubli, vacillant tout au long de sa propre extinction. Mais, contrairement à l’auteur qui anticipe la fin de l’histoire, Leroy et Morel cherchent des stratégies pour la poursuivre, voire la modifier.

Ces stratégies naissent entre la caméra et la réalité enregistrée, elles défendent le cinéma comme le lieu d’une révolution continue qui s’érige contre ce qui semble inéluctable. Ce terme n’est pas choisi à la légère, c’est Arendt qui, dans son Essai sur la révolution, considère le potentiel de la révolution (consacrée à la liberté des hommes) comme déterminant pour l’avenir. Les révolutions dont il est question commencent à l’échelle de l’individu. Les quatre personnes dont on fait le portrait (avec Arendt, cela fait cinq comme les doigts d’une main, qui détermine l’action) trouvent leur dignité malgré un contexte hostile, dignité rendue palpable par les réalisatrices aussi parce qu’elles racontent moins qu’elles n’écoutent et ne regardent. La force vient toujours des personnes, jamais des moyens cinématographiques manipulateurs des formats documentaires s’intéressant à des personnages façonnés par le destin. De ce point de vue, La Force diagonale aspire lui-même à devenir une œuvre de pensée, respectueuse du temps et de l’espace, ou plutôt,

il invite à s’approcher des gens et des paysages en les ressentant et en les pensant. Au lieu de se comporter comme une pierre, on peut rencontrer toutes ces impressions laissées par des vies vécues et formant une image commune, comme on rencontrerait une pierre. La différence est minime sur le plan linguistique, mais elle change tout.

Dans un monde qui a oublié depuis longtemps que la condition préalable à tout processus intellectuel et donc révolutionnaire réside dans l’interruption (et non dans l’action exécutée à l’aveugle ou dans la constitution hâtive d’une opinion), le film pose la question du lieu et de la manière dont une telle interruption pourrait exister. Cela relève de l’utopie, mais c’est aussi la seule possibilité de faire émerger une voie diagonale y compris au cinéma. Avec Arendt, on pourrait dire que Leroy et Morel filment des oasis.

Ce n’est qu’en revoyant le film une seconde fois que j’ai remarqué que les réalisatrices elles aussi interrompent, ouvrent des espaces, accordent du temps et de l’attention à leurs protagonistes et nous donnent ainsi la possibilité d’en faire de même. Ce n’est pas la moindre des contradictions que de chercher à interrompre le médium temporel continu qu’est le cinéma, a fortiori dans un monde enivré d’images jusqu’à l’asphyxie. C’est peut-être ainsi que l’on pourrait comprendre la superposition rarement synchrone de l’image et du son dans le film : les voix des protagonistes arrêtent les images, les images interrompent les récits. Ce qui reste alors, c’est le mouvement que, selon Arendt, Franz Kafka n’aurait jamais pu trouver, car il serait mort avant d’épuisement. C’est le cliquetis du film dans la caméra et le projecteur, la force qu’il faut pour allumer la caméra ou simplement se lever, continuer à vivre et s’échapper de la structure du temps qui n’est prédéterminé qu’en apparence.

Traduit de l’allemand par Marie Hermann

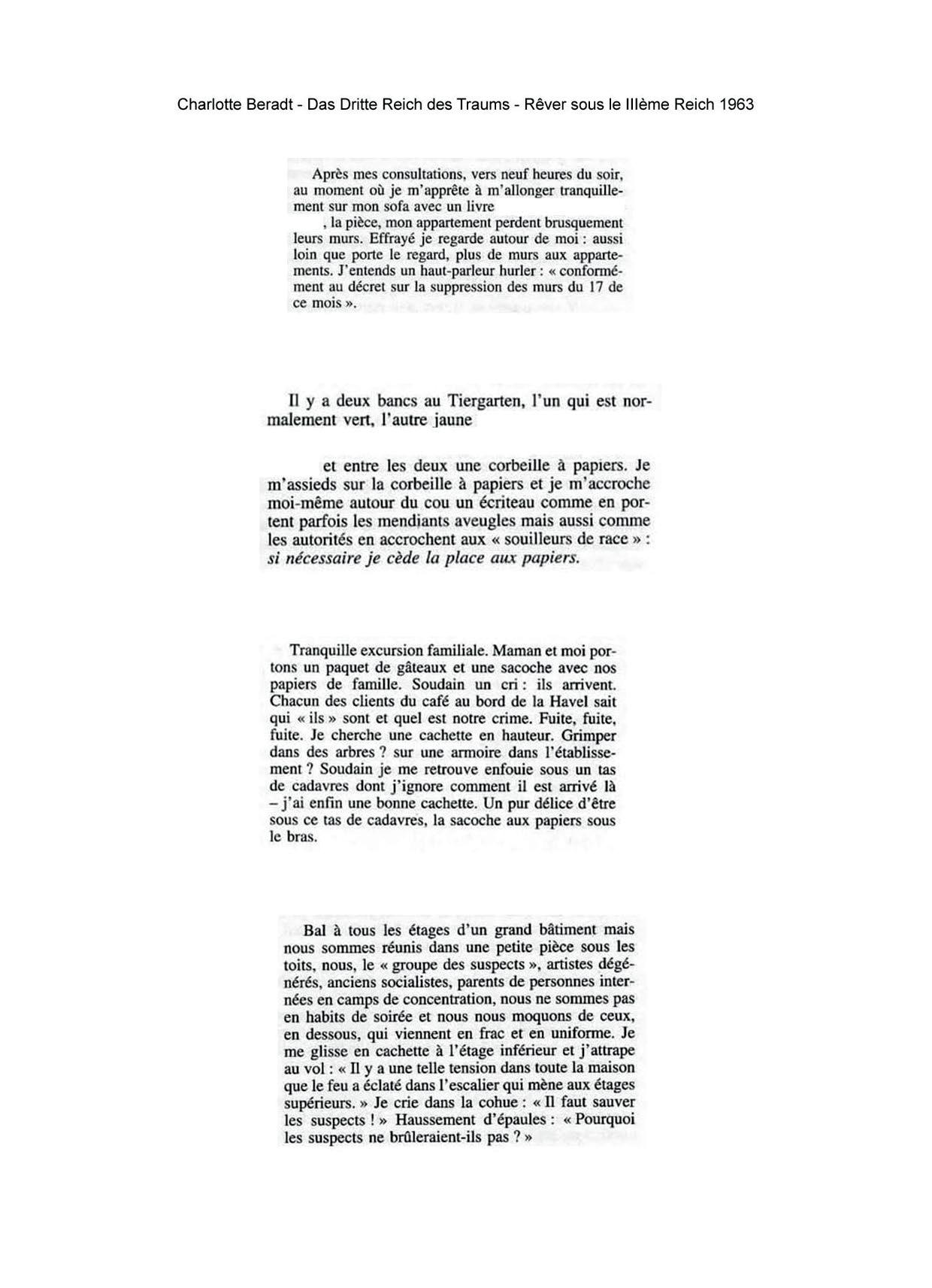

Charlotte Beradt

Das Dritte Reich des Traums — Rêver sous le IIIème Reich, 1963

La petite photographie d’Annik a été prise à la fin des années 50 à Diksmuide sur le site dit «Le boyau de la mort» (guerre 1914-18).

Pour la séquence d’ouverture, nous avons enregistré une lecture d’extraits du livre de Charlotte Beradt par Imme Bode, dans une chambre anéchoïque ou «chambre sourde».

Charlotte Beradt — amie d’Arendt et traductrice des Origines du Totalitarisme de l’anglais vers l’allemand.

À Sarajevo, nous avons enregistré des passages de Idéologie et Terreur d’Hannah Arendt, diffusés dans l’espace public avec une enceinte portable (Gare de Sarajevo — carrefour de Skenderija).

La séquence qui clôture le portrait de Ruben et ouvre la séquence autour d’Hannah Arendt a été tournée sur le site de l’aéroport de Zaventem près de Bruxelles, lequel jouxte un centre de détention pour personnes en attente d’être expulsées du territoire (Steenokkerzeel).

Refugee Blues a été écrit en 1939 par le poète britannique

W.H Auden, ami d’Arendt, laquelle avait pour lui une grande estime.

Le poème est lu par Lucy Grauman — chanteuse et cheffe de chœur qui nous a fait rencontrer Ruben.

Say this city has ten million souls, Some are living in mansions, some are living in holes: Yet there’s no place for us, my dear, yet there’s no place for us.

Once we had a country and we thought it fair, Look in the atlas and you’ll find it there: We cannot go there now, my dear, we cannot go there now.

In the village churchyard there grows an old yew, Every spring it blossoms anew: Old passports can’t do that, my dear, old passports can’t do that.

The consul banged the table and said, «If you’ve got no passport you’re officially dead»: But we are still alive, my dear, but we are still alive.

Went to a committee; they offered me a chair; Asked me politely to return next year: But where shall we go to-day, my dear, but where shall we go to-day?

Came to a public meeting; the speaker got up and said; «If we let them in, they will steal our daily bread»: He was talking of you and me, my dear, he was talking of you and me.

Thought I heard the thunder rumbling in the sky; It was Hitler over Europe, saying, «They must die»: O we were in his mind, my dear, O we were in his mind.

Saw a poodle in a jacket fastened with a pin, Saw a door opened and a cat let in:

But they weren’t German Jews, my dear, but they weren’t German Jews.

Went down the harbour and stood upon the quay, Saw the fish swimming as if they were free:

Only ten feet away, my dear, only ten feet away.

Walked through a wood, saw the birds in the trees; They had no politicians and sang at their ease: They weren’t the human race, my dear, they weren’t the human race.

Dreamed I saw a building with a thousand floors, A thousand windows and a thousand doors:

Not one of them was ours, my dear, not one of them was ours.

Stood on a great plain in the falling snow; Ten thousand soldiers marched to and fro:

Looking for you and me, my dear, looking for you and me.

Lettre de Claire

3 janvier 2022

I find the the two energies and situations that you describe very helpful to think. On one side the restriction from movement, the inner turbulence of being kept, immobile, dependent , looked at, observed, restless - and on the other side the movement that almost explodes in the moment when Hannah leaves the camp de Gurs- which is also a form of turbulence , the energy and empowerment that arises from being able to make her decisions again, to move again - an energy that goes forwards , falls forwards, always unfolds towards the future.

When thinking about Gurs I wonder also about boredom and its relation to imprisonment . I think for many prisoners boredom can become a form of terrornext to fear and depression. I imagine that for Hannah boredom must have been something terrible -something that she was strongly against - I wonder if boredom is a sensation that was ever arising for her when she was at Camp de Gurs - what would be her strategies to fight against boredom.

I am also thinking about movement that loops , as there are only limited pathways one can take in a restricted space, about pathways that repeat every day, over and over , about the necessity to experience and feel change in a never changing environment.

Maxime Martinot

Mathilde Girard

On a toujours l’impression qu’un chemin a raison par avance.

Je ne sais pas encore exactement ce que je veux dire, avec cette idée, mais je vais la suivre.

C’est peut-être à cause du titre que j’ai choisi, qui renvoie comme ça à celui d ’Heidegger (Chemins qui ne mènent nulle part) — et donc à un certain rapport entre un chemin et le retour à l’origine, la raison de l’origine, que j’ai voulu tronquer, faire bifurquer, pour que le chemin mène et ne retourne pas.

J’en ferais une sorte d’orientation, à la fois critique et écologique qui me vient de ce film : apprendre à considérer la raison d’un chemin ou d’un paysage, fût-il désolé ou disparu, à partir de son action, de sa puissance, de sa direction — et pas seulement dans le regret de ce qu’il était ou de sa mémoire.

Comment rendre active la résistance d’un chemin en train de disparaître de la carte ?

Un chemin a toujours raison parce qu’on est obligé de le suivre, parce qu’il nous mène d’un point à un autre, parce qu’il nous précède et qu’il en sait plus que nous sur ce que nous avons fait du paysage, et donc de nous-même. C’est une connaissance assez profonde, mais pas très facile à décrire.

La connaissance de notre rapport au chemin ou au sentier passe par la marche, par la pratique de la randonnée, par la connaissance du cadastre, par l’intérêt qu’on peut porter à un paysage. Mais sitôt dit cela, on sent bien qu’on ne dit pas tout, qu’il ne s’agit pas seulement de cadastre, de randonnée, mais aussi d’imprégnation et de pensée (Heidegger a raison un peu, mais pas jusqu’au bout) : c’est aussi une image de nous-même, à l’envers : le chemin où l’on s’est nous-même mené.