6 minute read

Durch Hausstaubmilben induzierte allergische Rhinitis: Hyposensibilisierung mit oraler Allergen-Immuntherapie

Durch Hausstaubmilben induzierte allergische Rhinitis: Hyposensibilisierung mit oraler Allergen-StallergenesGreer bietet Ärzten und Patienten zugelassene Lösungen Immuntherapie

Die Hausstaubmilben-induzierte allergische Rhinitis (HSM-AR) ist eine Erkrankung der Nasenschleimhaut, die nach Exposition gegenüber Milbenallergenen durch eine IgE-vermittelte Entzündungsreaktion entsteht. Die Sensibilisierung erfolgt dabei gegen Allergene, die sowohl im Milbenkörper als auch im -kot vorkommen [1]. Hausstaubmilben sind auf der ganzen Welt verbreitet und die wohl häufigste Ursache für Atemwegsallergien. In Deutschland weisen fast 16% der Erwachsenen eine Sensibilisierung gegen Hausstaubmilben auf [2]. Charakteristisch sind Nasensymptome wie z.B. eine verstopfte oder laufende Nase und Niesreiz. Auch Augensymptome können auftreten. Die HSM-AR ist außerdem ein Prädiktor und Risikofaktor für Asthma: Das Risiko, Asthmasymptome zu entwickeln, ist laut einer Studie bei Patienten mit HSM-AR höher als in der Allgemeinbevölkerung oder bei Patienten mit einer Allergie gegen Pollen bzw. Tierepithelien [3]. 50–85% der Asthmatiker sind dementsprechend allergisch gegen Hausstaubmilben [4]. Auch wenn über 40.000 Milbenarten existieren, sind lediglich zwei davon, nämlich Dermatophagoides pteronyssinus (europäische Milbe, Abb. 1) und Dermatophagoides farinae (amerikanische Milbe) für mehr als 90% der HSM-Allergien

Advertisement

verantwortlich [5]. Der Gattungsname Dermatophagoides bedeutet Hautfresser – schließlich bildet das • Die erfolgreichsten SLIT-Tropfen im Keratin aus abgestorbenen Hautdeutschen Baumpollenmarkt schuppen die wichtigste Nahrungs• Bei durch Baumpollen (B, B/E/H) quelle der winzigen Spinnentiere. ausgelöster Rhinitis, Konjunktivitis,

Rhinokonjunktivitis und/oder mildem Im Hausstaub finden sie darüber

Asthma hinaus Zellulose aus Textilfasern, • Flexibles Therapieschema: Chitin aus Pilzhyphen und andere prä-/cosaisonaloder perennial • Sublinguale Tropfen mit Dosierpumpe organische Abfälle, die sie zum • Umfassend dokumentiert Leben brauchen [6]. Die Hausstaubmilbe ist daher überall dort anzutreffen, wo Menschen leben. Bereits vor über 50 Jahren wurde die Hausstaubmilbe zum ersten Mal als eine Hauptallergenquelle im Hausstaub wahrgenommen. Seitdem konnte eine Reihe von Allergenen identifiziert und charakterisiert werden [7].

• Enthält eine einzigartige 5-Gräser-

Mischung zu je gleichen Anteilen • Bei durch Gräserpollen ausgelöster allergischer Rhinitis mit oder ohne

Konjunktivitis • Hohe Effektivität: die einzige

Gräsertablettemit belegter

Wirksamkeit im prä-/cosaisonalen

Therapieschema • Umfassend dokumentiert

*Insight Health Net Sales MAT 05/2021 Abbildung 1: Hausstaubmilben (Dermatophagoides pteronyssinus) werden nicht größer als einen halben Millimeter und sind mit bloßem Auge kaum zu sehen. Allergieauslösend sind ihr Kot und Bestandteile aus ihrem Körperinneren. Die Tiere selbst sind harmlos, sie können weder stechen noch beißen und übertragen keine Krankheiten.

Doppelte Aktivierung des Immunsystems

Die HSM-Allergie manifestiert sich über 2 Wege [6]: Zum einen induzieren CD4-positive Th2Zellen eine IgE-abhängige Immunantwort. Werden Personen einem Allergen ausgesetzt, gegen das sie sensibilisiert sind, führt die Vernetzung des an die Mastzellen der Schleimhäute gebundenen IgE durch das Allergen innerhalb weniger Minuten zu nasalen Symptomen. Zusätzlich wird die angeborene Immunantwort durch Proteasen aus Verdauungstrakt und Kot, Lipid-assoziierte Proteine und Chitin aus dem Exoskelett der Milben aktiviert. Die gemeinsame Aktivierung adaptiver und angeborener Immunreaktionen machen HSM-Allergene so potent [6].

Symptombekämpfung ist nur mäßig erfolgreich

Das Management von AR umfasst Strategien zur Allergenvermeidung, Bedarfsmedikation und die Allergen-Immuntherapie (AIT). Maßnahmen zur Allergenvermei-

dung sind bei HSM-AR oft wenig effektiv, einzig die Verwendung von hypoallergener Bettwäsche (Matratzen, Kissen etc.) erzielt mehrheitlich einen leichten bis moderaten Effekt [8]. Die Bedarfsmedikation bzw. antisymptomatische Pharmakotherapie für AR umfasst orale und topische Antihistaminika, nasale Dekongestiva und intranasale Kortikosteroide [9]. Diese Substanzen machen einer schwedischen Studie zufolge 70% der gesamten jährlichen Arzneimittelkosten der AR-Patienten aus [10]. Die Therapie beginnt in der Regel mit oralen Antihistaminika, häufig initiiert durch die Patienten, da diese Medikamente rezeptfrei erhältlich sind. In Umfragen unter der Allgemeinbevölkerung oder in Hausarztpraxen vermelden ein Drittel der Kinder und fast zwei Drittel der Erwachsenen jedoch nur eine teilweise oder geringe Linderung durch eine antisymptomatische Pharmakotherapie bei AR [11].

Kausale immunmodulierende Therapie – von Leitlinien empfohlen

Während die antisymptomatische Pharmakotherapie lediglich die Symptome der Rhinitis unterdrückt, handelt es sich bei der Allergen-Immuntherapie (AIT) um eine gezielt auf das Immunsystem wirkende Behandlung zur Hyposensibilisierung von Patienten durch die Verabreichung von Allergenen [12]. Durch die Gabe von Allergenextrakten werden spezifische blockierende Antikörper sowie toleranzinduzierende Zellen und Botenstoffe aktiviert, die eine weitere Verstärkung der durch Allergene ausgelösten Immunantwort verhindern, die spezifische Immunantwort blockieren und die Entzündungsreaktion im Gewebe dämpfen. Wird die AIT regelmäßig und langfristig angewendet, gehen die Symptome und der Gebrauch von Bedarfsmedikation zurück [13]. Anders als bei der antisymptomatischen Pharmakotherapie bleibt der Effekt über das Therapieende hinaus bestehen [3, 11]. Um dies zu erreichen, empfiehlt die Leitlinie der European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) eine Behandlung über mindestens 3 Jahre [14]. Die AIT kann subkutan per Injektion oder sublingual in Form von Tropfen oder Tabletten verabreicht werden. Die subkutane AllergenImmuntherapie (SCIT) wird in der Arztpraxis durchgeführt und der Patient sollte im Anschluss an die Injektion 30 Minuten nachbeobachtet werden, um sicherzustellen, dass keine schweren allergischen Nebenwirkungen auftreten [14]. Bei der sublingualen AllergenImmuntherapie (SLIT) wird die 1. Dosis in der Regel unter Aufsicht in der Arztpraxis eingenommen und kann dann vom Patienten eigenständig zu Hause durchgeführt werden [3, 14].

Sublinguale AIT in Tablettenform verringert Symptomlast signifikant

Mit Orylmyte® 100 IR / 300 IR wurde vom Paul-Ehrlich-Institut am 9. Juli 2021 eine sublinguale Tablette zur Allergen-Immuntherapie (SLIT) für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer Hausstaubmilben-induzierter allergischer Rhinitis oder Rhinokonjunktivitis zugelassen, die auf Basis von Anamnese und Nachweis einer Sensibilisierung gegenüber Hausstaubmilbenallergenen diagnostiziert wurde. Wie der Hersteller Stallergenes Greer bekannt gab, wird die SLIT zunächst auf dem deutschen Markt erhältlich sein; in weiteren europäischen Ländern stehen die Zulassungsverfahren kurz vor dem Abschluss. Die Tablette wird unter der Marke Actair® bereits seit 2015 außerhalb Europas eingesetzt. Orylmyte® enthält standardisierte HSM-Allergenextrakte aus Dermatophagoides pteronyssinus und Dermatophagoides farinae (jeweils Körper und Kot) – wie in der natürlichen Exposition [15].

Orylmyte®

Orylmyte® ist eine sublinguale AIT (SLIT) in Tablettenform. Sie enthält standardisierte HSM-Allergenextrakte aus den Hausstaubmilben Dermatophagoides pteronyssinus und Dermatophagoides farinae (jeweils Körper und Kot). Die Milbenzucht erfolgt unter Verwendung des patentierten Stalmite®-Mediums − allergenfrei und frei von tierischem Protein. Die Therapie mit Orylmyte® ist ganzjährig, kann jederzeit gestartet werden und beginnt mit einer einfachen und schonenden Aufdosierung: Die erste Dosis Orylmyte® (1 × 100 IR Tablette) soll unter ärztlicher Aufsicht eingenommen werden, gefolgt von einer 30-minütigen Beobachtung. Die zweite Einnahme am nächsten Tag (2 × 100 IR Tablette) kann bereits zu Hause erfolgen. Am dritten Tag wird die Orylmyte® Erhaltungsdosis von 300 IR erreicht. Die gesamte Therapie kann patientenfreundlich zu Hause weitergeführt werden [15].

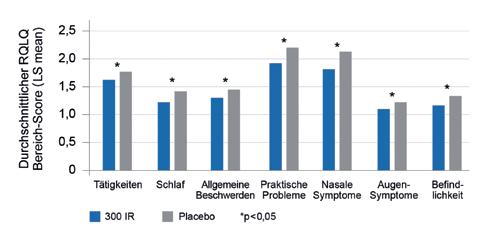

Abbildung 2: Durchschnittlicher RQLQ Domänen-Score am Ende der Behandlungsphase (mod. nach [16]).

Die Zulassung für Orylmyte® stützte sich unter anderem auf die Phase-III-Studie SL75.14, an der 1.607 erwachsene und jugendliche Patienten (≥12 Jahre) teilnahmen [16]. Etwa 38% der Patienten hatten beim Einschluss ein begleitendes mildes kontrolliertes Asthma, 46% waren auch auf andere Allergene sensibilisiert. Die Studienteilnehmer wurden ca. 12 Monate mit 300 IR Hausstaubmilben-Sublingualtabletten (n=586) oder Placebo (n=676) behandelt. Die Studie erreichte alle primären und sekundären Endpunkte: Die Behandlung mit Orylmyte® führte in der Subgruppe der europäischen Patienten zu einer signifikanten (p<0,0001) Abnahme des kombinierten Symptom-MedikationsScores (aTCS; 80/20 Score) um 20,9% im Vergleich zu Placebo [17]. Der balancierte SymptomMedikations-Score (ACSMS; 50/50 Score) sank ebenfalls signifikant (p<0,0001) um 21,7% [17]. Die Verbesserungen setzten bereits nach 8–16 Wochen der Behandlung ein. Der Gesamtscore des Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire (RQLQ) war insgesamt, wie auch in allen individuellen Domänen (allgemeine Beschwerden, Tätigkeiten, Schlaf, praktische Probleme, nasale sowie okuläre Symptome und Befindlichkeit), unter der Therapie mit Orylmyte® signifikant niedriger als unter Placebo (–16%; p=0,0004; Abb. 2) [16]. Der Rückgang der Symptome blieb auch während eines anschließenden Immuntherapie-freien Jahres bestehen.

Brigitte Söllner, Erlangen

Literatur

1 Batard T et al. Allergy 2016;71:220-229 2 Haftenberger M et al. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 2013;56 3 Calderón MA et al. J Allergy Clin Immunol Pract 2015;3:843-855 4 Gregory L et al. Trends Immunol 2011; 32:402-11 5 Batard T et al. Allergy. 2016;71:220-229 6 Calderon MA et al. J Allergy Clin Immunol 2015;136:38-48 7 Wilson JM et al. J Allergy Clin Immunol

Pract 2018;6:1-7 8 Valovirta E et al. Curr Opin Allergy Clin

Immunol 2008;8:1-9 9 Sánchez G et al. Int Arch Otorhinolaryngol 2019;23:e325-e330 10 Cardell LO et al. NPJ Prim Care Respir

Med 2016;26:15082 11 Wheatley LM et al. N Engl J Med 2015;372:456-463 12 EAACI. Allergen Immunotherapy Guidelines, Part 2: Recommendations; 2017 13 Pfaar O et al. Allergo J Int 2014;23:282 14 Roberts G et al. Allergy 2018;73:765-798 15 Fachinformation Orylmyte®; Stand: Juni 2021 16 Demoly P et al. J Allergy Clin Immunol 2021;147:1020-1030 17 EAACI Stallergenes Symposium 2021