14 minute read

Nem tão silenciosa

Utilizando as palavras de Solnit (2019, p.35), é crucial entender que “A categoria mulheres é uma longa avenida que cruza com várias outras, entre elas classe, raça pobreza e riqueza. Percorrer essa avenida significa cruzar outras e jamais significa que a cidade do silêncio tem apenas uma rua ou uma rota importante”. E são nessas ruas, dessa cidade silenciosa, que há tempos o movimento de mulheres provocou ruídos e vem fazendo balbúrdia para escrever a sua história, o “Feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, exploração sexista e opressão”, Hooks (2020, p.13).

Como afirma Gohn (2007), no mundo ocidental o feminismo é classificado em três grandes ondas ou fases. Tais fases se caracterizaram por momentos históricos em que certas demandas das mulheres nortearam os debates e reivindicações.

Advertisement

A PRIMEIRA ONDA Desde sempre existiu um incômodo por parte das mulheres em relação a posição que a sociedade as colocava e ainda as coloca. Esse incômodo começou a ser exposto por elas de modo mais evidente nos séculos XVIII e XIX, mesmo que no início de maneira sutil e da forma que lhes era possível, as críticas colocadas nestes séculos são consideradas as primeiras manifestações da primeira fase do movimento feminista.

A primeira onda despontou com proeminência de algumas figuras no século XVII, como a dramaturga e ativista feminista e abolicionista, francesa, Olympe Gouges, que se destacou ao contestar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, documento alicerçava a Revolução Francesa e na prática excluía as mulheres dos mesmos direitos, e ao publicar, em 1791, a Declaração dos Direitos das Mulheres e Cidadã que opunha-se abertamente ao patriarcado. O fim de Olympe foi a guilhotina, sob a acusação de “querer” ser um homem do Estado e abandonar as “virtudes” do seu sexo. No ano seguinte, em 1792, a escritora e filósofa londrina, Mary Woolstonecraft, também publicou reivindicações em prol da defesa das mulheres, em sua obra Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher, a autora defendia que as mulheres não eram diferentes dos homens, apenas lhes era negada a educação.

Um episódio de extremo impacto na história do movimento, foi o 8 de março de 1857. Como conta Gohn (2007), 129 mulheres morreram queimadas em uma fábrica da indústria têxtil, na cidade de Nova Iorque, em uma ação policial, enquanto reivindicavam a redução da jornada de trabalho de 14 para 10 horas por dia, e a o direito a licença maternidade. Foi esse lamentável episódio que fez com que em 1921 se promulga-se o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher.

No final da década de 1880, século XIX, essa luta pelos direitos das mulheres enfim tomou forma como movi19

mento organizado, especialmente com o movimento sufragista na Inglaterra. As Sufragettes, como eram conhecidas, lutavam pelo direito ao voto, e contestavam a teoria do homem estar no centro das decisões, seja como chefe da família, da Igreja, ou do Estado, uma vez que este último pregava princípios republicanos de igualdade entre os seres humanos.

O movimento começou de modo pacífico, no entanto na virada para o século XX, foi ganhando atos mais violentos e aumentando o seu número de participantes. Uma importante colocação, é que as sufragistas inglesas, apenas depois de quase 40 anos tentando ser vistas como parte da sociedade civil obtiveram vitórias, somente em 1918, segundo Roschel (2020), foi promulgado o Ato de Representação do Povo, que garantia o voto a mulheres acima de 30 anos, o mesmo ato garantiu direito de voto aos homens acima de 21 anos, algo que as mulheres só conquistaram 10 anos depois.

Fotografia 1:Sufragistas em campanha nas eleições gerais, 1910. Fonte: Acervo Museum of London.

Fotografia 1:Sufragistas em campanha nas eleições gerais, 1910. Fonte: Acervo Museum of London. No Brasil, a primeira onda teve início no século XX, as pioneiras do movimento sufragista foram a advogada Myrthes Gomes de Campos, nascida no Rio de Janeiro, primeira mulher a fazer parte da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, e a professora Leolinda Daltro, nascida na Bahia, e fundadora do primeiro partido político feminino brasileiro, o Partido Republicano Feminino, em 1910. Como conta Silva (2018), ambas reivindicaram o direito ao voto baseado na Constituição de 1891, vigente na época, que assegurava o direito a todos, sem excluir as mulheres. Ambas tentaram alistar-se como eleitoras em 1910, ambas foram negadas, e ambas continuaram lutando.

Um dos grandes nomes do feminismo brasileiro foi Nísia Floresta, escritora, poetisa e educadora, que defendeu publicamente a emancipação feminina pela primeira vez. Outra figura fundamental foi a cientista e ativista Bertha Luz, que lutava não apenas por direitos políticos, mas por igualdade como um todo, e “Em 21

1922, fundou a Federação Brasileira para o Progresso Feminino (FBPF), entidade fundamental para a campanha pelo sufrágio feminino”, Vianna (2017, p. 90).

Apesar de diversas reivindicações, a conquista do voto para mulheres brasileiras só ocorreu em 1932 com a elaboração do Código Eleitoral, e ocorreu com restrições, só as mulheres casadas, com autorização dos maridos, viúvas e solteiras com renda própria poderiam votar, facultativamente. Apenas em 1934, como afirma Gohn (2007), a vitória foi completa, e o voto feminino incorporado a Constituição Federal de 1934, no entanto, ainda seguia as mesmas condicionantes. De acordo com Roschel (2020), apenas em 1946 o voto feminino se tornou obrigatório.

Enquanto todas essas lutas aconteciam, é extremamente importante colocar que, simultaneamente, ocorriam contradições dentro do próprio movimento que convocava a todas as mulheres, mas ainda não abraçava a todas as suas causas e opressões. A primeira onda, principalmente as sufragistas, eram mulheres que se destacavam por serem atrizes, escritoras, jornalistas, mulheres de classe média e burguesa, a grande questão é que nem todas enxergavam a diferença de ponto de partida das mulheres negras e as de classe operária, e como conta Davis, (2020,p. 76), “Embora muitas mulheres apoiassem a campanha abolicionista, elas não conseguiam integrar sua consciência antiescravagista à análise que faziam da opressão das mulheres.”, enquanto algumas estavam caminhando para a luta de emancipação feminina, outras já conheciam o campo de batalha após sobreviver a luta abolicionista. Ter o direito de trabalhar sem a autorização do marido jamais foi uma reivindicação para mulheres negras e pobres (RIBEIRO, 2020).

Como afirma Hooks (2020), no início, essas mulheres eram a minoria dentro do movimento, mas sem dúvidas, eram a voz da experiência, elas conheciam com pro-

priedade o que era lutar para mudar a situação social de um indivíduo. Em 1851, a ex-escrava, Sojourner Truth, na Convenção dos Direitos das Mulheres em Ohio, em seu discurso intitulado “E eu não sou uma mulher?”, já fazia um favor para a sociedade ao proferir o seu discurso explicitando a necessidade de não se tratar a categoria mulher como universal:

Nunca ninguém me ajuda a subir em uma carruagem, a passar por cima da lama ou me cede o melhor lugar! E eu não sou uma mulher? Olhem para mim! Olhem para o meu braço! Eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar! E não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem – quando tinha como comer- e também aguentei as chicotadas! E eu não sou uma mulher? Pari cinco filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu! E eu não sou uma mulher? (TRUTH, 1851 apud RIBEIRO, 2019, p.19).

A SEGUNDA ONDA Durante a primeira onda a ideia de “coletivos” ainda estava sendo estruturada, a partir dos anos 1950, a noção de que a união traria muito mais força foi se consolidando, e a concepção de sororidade despontando, ainda que não com esse nome, o pensamento de uma aliança de mulheres era algo que fazia muito sentido.

Nos anos de 1960 essa luta organizada foi denominada pelo senso comum como “feminismo”, e estendeu as suas pautas de discussões para abranger outros assuntos, como o papel da mulher perante a família, a sexualidade, os direitos reprodutivos, métodos contraceptivos, a desigualdade em relação aos homens no mercado de trabalho, a violência doméstica, entre outros fatores que diziam a respeito dos direitos das mulheres.

Essa ampliação nos debates, anos 60, deu início ao que ficou conhecido como a segunda fase, que perdurou até aproximadamente a década de 1980. Após a conquista ao voto a mulher conquistou ainda mais espaço no mercado de trabalho, tal acontecimento deve-se a falta de mão de obra masculina ocasionada pela Segunda Guerra Mundial, no entanto, com o fim do conflito, mais uma vez a mulher se viu confinada ao espaço privado e a sua antiga rotina doméstica, fato que obviamente gerou incômodo, como afirma Roschel (2020, p.37), “A segunda onda questionou, sobretudo, a condição feminina, oprimida, por sua capacidade reprodutiva, que a atrelava, econômica e socialmente ao patriarcado.”.

No campo teórico, um marco mundial na luta das mulheres foi o O segundo sexo (1949), livro escrito pela filósofa francesa Simone de Beauvoir, que estudava profundamente o comportamento da mulher na sociedade, para a autora, a condição social de ser mulher ou ser homem é uma construção a partir de um conjunto de comportamentos que lhes são ensinados para cumprir funções socialmente impostas. Outra publicação que

norteou a segunda onda, foi A Mística Feminina (1963) de Betty Friedan, por meio de anos de pesquisa com várias mulheres, a ativista diagnosticou o “mal sem nome”, que pode ser entendido como uma frustração que desencadeava problemas, como depressão, por conta da opressão social que as mulheres eram submetidas.

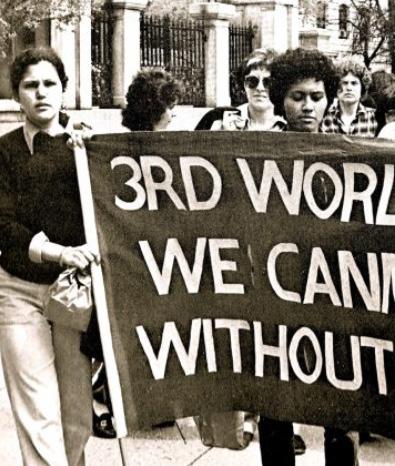

Nos anos de 1970, quando ainda “processava-se a desconstrução da mulher como um ser uno, atentou-se para as diferentes orientações sexuais (lésbicas, transsexuais, bissexuais etc.) e reivindicou-se que a mulher tinha o direito de ter seus próprios espaços, para falar e expressar-se.”, Gohn (2007, p.49). Segundo Ribeiro (2020), foi nessa década, de desconstrução de estereótipos, que as reivindicações das feministas negras começaram a ganhar força e conquistaram novos espaços de fala, essas mulheres começaram a escrever sobre tema, e criaram uma literatura negra. Em 1973 fundou-se National Black Feminist, nos Estados Unidos, um grupo para discussão e questões que afetam das mulheres negras da América.

A grande contribuição dos anos de 1980 foi a importante concepção da categoria gênero:

A partir da década de oitenta observa-se uma gradativa substituição do termo mulher, uma categoria empírica/descritiva, pelo termo gênero, uma categoria analítica, como identificador de uma determinada área de estudos no país. Em termos cognitivos esta mudança favoreceu a rejeição do determinismo biológico implícito no uso dos termos sexo ou diferença sexual e enfatizou os aspectos relacionais e culturais da construção social do feminino e masculino. Os homens passaram a ser incluídos como uma categoria empírica a ser investigada e uma abordagem que focaliza a estrutura social mais do que os indivíduos e seus papéis foi favorecida (HEIL25

BORN e SORJ, 1999, apud GOHN, 2007, p.50).

Tal construção é de extrema relevância para a maior compreensão de inclusão na sociedade, o tema da diferença despontou como pauta para se discutir a multiplicidade do sujeito, o reconhecimento, e a aceitação das diferenças. Gênero pode ser entendido como:

O gênero se refere à construção social da identidade sexual, construção que designa às pessoas diferentes papéis, direitos e oportunidades, de acordo com seu sexo; enquanto o sexo se refere às diferenças biológicas entre homens e mulheres. As diferenças de gênero são constituídas hierarquicamente: a construção social do ser homem tem um maior status que a construção social do ser mulher. O gênero é um termo relacional, que nomeia a interação entre o masculino e o Fotografia 2: A história não-contada da Segunda Onda Feminista. Fonte: QG Feminista.

Fotografia 2: A história não-contada da Segunda Onda Feminista. Fonte: QG Feminista. feminino; portanto, o estudo de um é coadjuvante do outro. O conceito de gênero é uma categoria de análise de grande poder para explicar as desigualdades entre as pessoas. (SOARES, 2004, apud GOHN, 2007, p.50).

No contexto brasileiro, por conta do regime militar, não houve espaço para manifestações populares, principalmente nas décadas de 1960 e início de 1970. Entretanto, essa repressão por parte do Estado não foi o suficiente para frear a segunda onda, as mesmas pautas reivindicadas no exterior, eram aqui colocadas e somadas a um cenário político desumano.

Em 1975, as mulheres despontaram na cena pública, eram brasileiras que lutavam pelos seus filhos desaparecidos na ditadura, mulheres moradoras de periferia clamavam por creches próximas a suas moradias, pelo direito a licença maternidade, e por salários justos. No mesmo ano houve a criação do Movimento Feminino 27

pela Anistia, em São Paulo, e a criação de jornais feministas, como o Brasil Mulher, Nós, Mulheres e o Mulherio, para ampliar o alcance de questões relacionadas ao tema (ROSCHEL, 2020).

Fotografia 3: Revista Brasil Mulher. Fonte: Carta Capital.

A TERCEIRA ONDA É importante dizer que todas as conquistas foram significativas e essenciais para visibilidade da mulher enquanto indivíduo, e cidadão. No entanto, a terceira fase é extremamente necessária, ela é a onda que abre os olhos da sociedade para questões que há séculos são ignoradas e mascaradas, é o maremoto que toma a cidade do silêncio, percorre a avenida das mulheres e se apodera de cada rua que a compõe, é a onda que escancara a pluralidade do que é ser mulher.

Desde o princípio o feminismo escuta discursos que buscam romper com a hegemonização e a universalização da categoria mulher. Como Ribeiro (2020) conta, logo na primeira onda, Soujourner Truth, ex-escrava, em seu famoso discurso “E eu não sou uma mulher?” (1851), já apontava que a situação da mulher negra era bem diferente da situação da mulher branca. Enquanto as sufragistas reivindicavam o direito ao voto e ao trabalho, as mulheres negras que há muito já trabalhavam, lutavam para serem consideradas pessoas.

Na década de 1970, outras feministas, como Bell Hooks e Audre Lorde, já se posicionavam e explicavam que um movimento que trata de união e é excludente não tem coerência, “O patriarcado convencional reforçou a ideia de que as preocupações das mulheres de grupos com privilégio de classe eram as únicas dignas de atenção”, Hooks (2020, p.69), portanto, um feminismo que não olha para o recorte de raça e classe é um feminismo que se alia ao opressor e a um pensamento retrógrado colonial.

“Priorizar gênero significou que mulheres brancas podiam assumir o palco, dizer que o movimento era delas, mesmo ao evocar todas as mulheres para aderir. A visão utópica de sororidade evocada em um movimento feminista que inicialmente não considerava diferença 29

racial ou a luta antirracismo séria não captou o pensamento da maioria das mulheres negras/não brancas” (HOOKS, 2020, p.90)

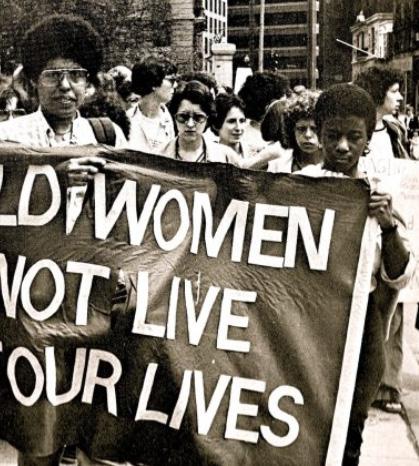

Em meados dos anos 1980, e mais fortemente nos anos 1990, o feminismo enfim se abre para reconhecer e “abraçar” todas as formas de opressão

“Esse debate de se perceber as várias possibilidades de ser mulher, ou seja, do feminismo abdicar da estrutura universal ao se falar de mulheres e levar em conta as outras intersecções, como raça, orientação sexual, identidade de gênero, foi atribuído mais fortemente à terceira onda do feminismo, sendo Judith Butler um dos grandes nomes.”(RIBEIRO, 2019, p.20)

Como mencionada por Ribeiro (2020), Judith Butler, filósofa e pensadora, foi um grande combustível para essa nova onda. Em sua obra, Problemas de Gênero –

Fotografia 4: Terceira Onda. Fonte: Revista Filhas de Frida. Feminismo e Subversão da Identidade (1990), a autora investiga profundamente o conceito de gênero, para ela, ser mulher ou ser mulher é algo que se aprende com o contexto cultural e educacional, hoje pautado pela heterossexualidade.

A grande contribuição e reivindicação dessa fase é a desconstrução do discurso universal excludente, escancarando que as mulheres são oprimidas de formas diferentes, por isso, é tão necessário o recorte de raça e classe, pois a compreensão dos diferentes pontos de partida, locus social, é fundamental para que se avance como sociedade.

No Brasil, a terceira onda também reverberou elucidando pautas necessárias e trazendo grandes vitórias, é importante frisar que as vitórias vieram depois de muita luta e atrocidades ocorridas com muitas mulheres, como por exemplo, a Lei Maria da Penha, em 2006, que criou recursos para a prevenção e coibição de violên31

cia doméstica contra a mulher, a Lei do Feminicídio, em 2015, que qualificou esse tipo de crime como um crime hediondo, entre outras leis que “asseguram” a segurança, no campo teórico, para o desenvolvimento da mulher enquanto indivíduo.

Todos os fatos até aqui colocados foram para explicitar que a avenida das mulheres, como chamou Solnit (2019), vem escrevendo a sua história. A cidade, não é mais tão silenciosa, é possível escutar nela diversos sons de batalhas, de lutas, e de muitas conquistas. Enfim, aquela avenida que antes era inaudível, ganhou voz, e de maneira bem otimista, nela, foram acesas quase todas as luzes.