n° 435 - 22/03/2023

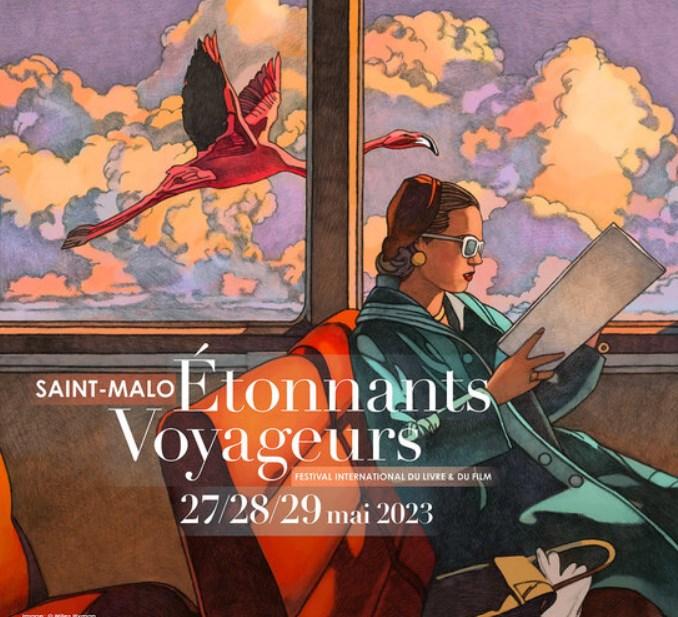

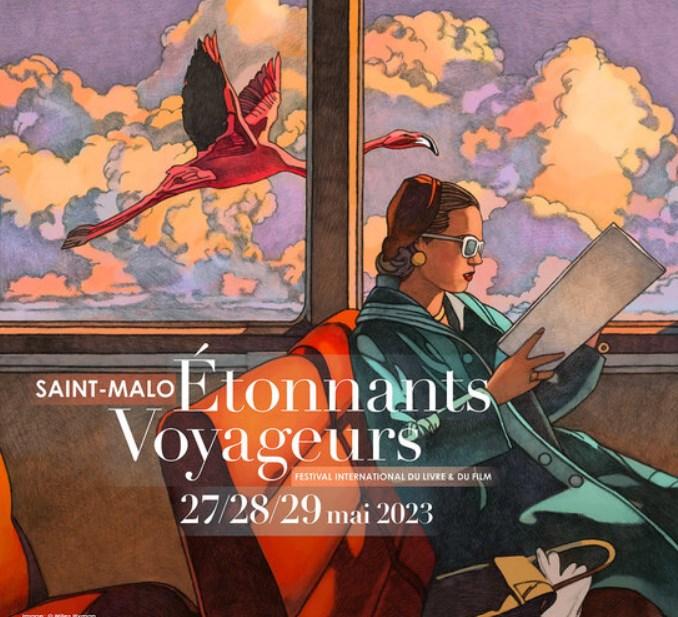

à Saint-Malo les 27/28/29 mai Les « régions et territoires de France » à l’honneur du 30 mars au 2 avril à Bordeaux du 31 mars au 2 avril à Paris du 18 au 23 avril à Paris Les 21/22/23 avril

Etonnants voyageurs

Événements

(rencontres-théâtre-expositions-télévision-formations-cinéma)

D’autres salons et festivals en mars 2023

8è Rencontres de l’Illustration, du 16 mars au 2 avril (Strasbourg)

Plus d'informations

13è Festival CENTRAL VAPEUR, du 16 mars au 2 avril

Plus d'informations

28e Semaine de la langue française et de la francophonie, du 18 au 26 mars

Plus d'informations

9e édition du Passa Porta Festival (Bruxelles) du 23 au 26 mars

Plus d'informations

Festival l'oeil du monde, du 25 mars au 23 avril (Nantes)

Plus d'informations

Festival Re-Rénéération, du 28 mars au 24 avril (Paris)

Plus d'informations

30e Rencontres de la bande dessinée et de l'illustration (Bastia) du 30 mars au 2 avril

Plus d'informations

19e Quais du polar (Lyon), du 31 mars au 2 avril

Plus d'informations

Rappel

Rencontre avec Laurence Potte-Bonneville

Le jeudi 23 mars à Angers

Les manifestations littéraires et salons du livre - Année 2023

Page 2 Le dire et l’écrire

En mars En avril En mars En avril En mars En avril En mars En avril En mars En mars En avril

Ar seiz breur

Les sept frères

1923 –2023, il y a 100 naissait le Ar seiz breur (Les sept frères), mouvement artistique breton composé d’une soixantaine d'artistes (des peintres, des sculpteurs, des graveurs, des ébénistes, des céramistes, des brodeurs, etc.).

En 1925, ce mouvement participe activement à l’Exposition internationale des arts décoratifs de Paris. Puis suite à la mort de Jeanne Malivel (1895-1926), une des principales fondatrices, le mouvement se réorganise, en 1928, sous le nom de Unvaniez Seiz Breur et participera en 1931 à l’Exposition universelle de Paris.

Il se dissout en 1947, miné par la collaboration avec les nazis de certains de ses membres, alors que d’autres avaient participé à la Résistance.

Pour les 100 ans

Du 8 mars au 1er juillet 2023, une exposition consacrée à Jeanne Malivel à la Bibliothèque Forney, à Paris.

■ Toutes les d’informations

Seiz BreurPour un art moderne en Bretagne Paul Aumasson (réédition le 24/03/2023)

Un beau-livre qui présente ce courant artistique majeur de l’entredeux-guerres à travers l’œuvre de René-Yves Creston, Suzanne Creston, Jeanne-Malivel, Micheau-Vernez, Pierre Péron…

Un colloque portant sur l'œuvre de Jeanne Malivel, le samedi 15 avril 2023 à L'Institut National d'Histoire de l'Art

une artiste engagée

Olivier Levasseur

À l’occasion du centenaire de la fondation du mouvement artistique dit des « Seiz Breur », voici un beau-livre au moyen format pratique et contemporain qui présente celle qui en fut à l’origine : l’artiste Jeanne Malivel (1895-1926) ... Dans cette monographie, on découvre le parcours, de Paris vers la Bretagne, d’une femme engagée, artiste au talents artistiques multiples : peinture, gravure, illustration, design de meubles, de tissus et d’objets, architecture, théorie et littérature

Page 3 Le dire et l’écrire

Les livres

Sentir mon corps brûler

Aure Hajar

Colette

Le Blé en herbe et autres romans

Antoine Compagnon

… Colette, nous dit Antoine Compagnon, rend présents « le monde de l’enfance, l’étoffe de la sensation, l’émotion de la mémoire ». On la crédite aussi d’avoir été « la première femme qui ait vraiment écrit en femme » (A. Maurois), la première à explorer ainsi les amours adolescentes (Le Blé en herbe), à entretenir une réelle connivence avec la nature et « les bêtes », à poser ce qu’on appellera la question du « genre » (dans Le Pur et l’Impur, en 1941), etc. Mais ce sont ces trois domaines – l’enfance, la sensation, la mémoire – qu’il faut retenir si l’on veut lui rendre justice. Elle les partage avec Proust, dont elle admira « Combray » et qui pleura, ditil, à la lecture de Mitsou (1919). Sans doute aurait-il été également sensible, s’il avait vécu, à La Fin de Chéri (1926), et à la conception du Temps qui s’y fait jour.

Quand Lila emménage à Paris pour y étudier le droit, tout lui semble à portée de main. Pourtant, à la faculté, la réalité des rapports sociaux la rattrape. Ses camarades des beaux quartiers respirent l'assurance et la sécurité, elle enchaîne les petits boulots pour payer son loyer. Une situation qui la rend invisible. Alors, protégée par un pseudonyme, Lila commence à se prostituer sur Internet. Elle fixe le prix, rencontre des hommes choisis, aidée par ses consœurs de la "putosphère". D'abord enivrée de sa puissance, la jeune femme perd peu à peu le contrôle sur ce corps dangereusement étranger.

Les origines - Pourquoi devient-on qui l'on est ?

Gérald Bronner

« Longtemps, je n’ai pas su de quel milieu je venais. Pendant ma prime enfance, même, j’ai pensé que je venais d’un milieu social aisé. À un moment, j’ai compris : ma famille et moi, nous étions pauvres. »

Les origines : voilà un « grand mot » pour répondre à la question de nos identités et de nos devenirs. Sommes-nous la somme des déterminations biologiques et sociales dont nous avons hérité ? Si, en revanche, l’identité se construit au fil de la vie, quelles places y tiennent le travail et le mérite ?

Gérald Bronner, « transclasse » lui-même, s’interroge et revisite la question sous le double angle du savoir sociologique et de son expérience personnelle.

Une réflexion émouvante, ainsi qu’un plaidoyer en faveur de la complexité qui rend nos origines dignes d’être racontées.

Page 4 Le dire et l’écrire

Les livres

Il n’y aura pas de sang versé Maryline Desbiolles

Au tournant de l’année 1868, elles sont quatre très jeunes femmes à converger vers les ateliers de soierie lyonnaise où elles ont trouvé à s’employer : « ovalistes », elles vont garnir les bobines des moulins ovales, où l’on donne au fil grège la torsion nécessaire au tissage.

Un article de Pierre Ahnne sur son blog

Rien ne les destinait à se rencontrer, sinon le besoin de gagner leur vie : Toia la Piémontaise arrive à Lyon en diligence, ne sachant ni lire ni parler le français, pas plus que Rosalie Plantavin, dont l’enfant est resté en pension dans la Drôme, où sévit la maladie du mûrier. La pétillante Marie Maurier vient de Haute-Savoie. Seule Clémence Blanc est lyonnaise : elle a déjà la rage au cœur après la mort en couches de l’amie avec qui elle partageait un minuscule garni, rue de la Part-Dieu

Vies mêlées de Manuela Sáenz, compagne de Simon Bolivar, et de Jonatás, esclave affranchie

Patricia Farazzi

Si l’on sait que l’Amérique latine fut libérée du joug espagnol par El Libertador, Simón Bolívar (1783-1830), on sait moins que, dans cette lutte de libération, il fut très largement soutenu et conseillé par une jeune équatorienne, Manuelita Sáenz (1797-1856), Libertadora del Libertador, qui vécut à ses côtés ses huit dernières années, dans la plus ‘scandaleuse’ liberté, et combattit également dans son armée avec le rang de colonel, portant sur la question de l’indépendance un regard lucide et décidé. -

Patricia Farazzi dresse ici les portraits imaginés d’une femme hors du commun, rebelle et lettrée, et de son amie Jonatás, esclave qu’elle avait affranchie et qui, à son tour, l’avait affranchie de la société esclavagiste dont elle était issue, jusqu’à leur exil forcé dans le Nord du Pérou, où elles moururent dans le plus granddénuement.

Des cailloux bleus plein les dents

Caroline Anssens

Ou le long chemin rédempteur d’une adolescente confrontée à la perte de sa mère.

Colère, frustration, ambivalence des sentiments et force de vie puisée dans ce que sa mère aura eu le temps de lui transmettre. Orphelins précoces. Férocement rageur.

Page 5 Le dire et l’écrire

Une note de lecture de Michèle Cléach

Formations

Attention, nouvelles dates Attention, nouvelles dates

Écrire le paysage au Manoir de Troezel Vras (Côtes-d’Armor)

Du 18 au 22 mai 2023, atelier proposé par Aleph Ecriture et animé par Michèle Cléach

Ecrire et marcher en Forêt Noire

Une parenthèse de 3 jours aux accents de sapins et de foin coupé, d’écriture inspirée et de cuisine allemande étoilée du 27 au 30 juin 2023

Formation proposée par Anne Baatard et Isabelle Hesse

Notes, articles, entretiens

À propos du livre de Lea Ypi Enfin libre

À propos de la littérature jeunesse versus féministe

À propos de L’art ukrainien Colette, la prédatrice

À propos du théâtre de Wajdi Mouawad

Page 6 Le dire et l’écrire

Des écrivain.es, des artistes s’expriment et pétitionnent

« Pourquoi nous combattons cette réforme des retraites »

Plus de cent écrivain.es, artistes ont signé un appel contre un projet de réforme archaïque et terriblement inégalitaire.

Relever la tête

Un grand mouvement social ne se contente jamais de pousser des revendications. Il porte au jour une aspiration collective à changer la vie ; il saisit ses participants et les métamorphose.

C’est l’expérience qu’a vécue l’écrivaine Annie Ernaux lors des manifestations de novembre-décembre 1995

« Savez-vous quelle réserve de rage vous venez de libérer ? »

Dans un texte pour Mediapart, l’écrivain Nicolas Mathieu s’adresse à Emmanuel Macron et à son gouvernement : « L’exécutif est certes légitime mécaniquement, en vertu des textes et de la solidité de nos institutions, mais il a perdu ce qui donne vie à la vraie légitimité politique en démocratie : un certain degré d’adhésion populaire. »

Page 7 Le dire et l’écrire

Iran : « femme, vie, liberté ! »

Par solidarité avec les femmes, des hommes portent le voile

C'est pour dénoncer l'absurdité et l’injustice de l’obligation du port du voile pour les femmes depuis plus de quatre décennies que des hommes, tout âge confondu, publient des photos d'eux avec un voile.

Répression

Pour avoir danser en pleine rue, un couple a été condamné à 10 ans de prisons

Page 8 Le dire et l’écrire

Des livresSolidarité avec les peuples d’Ukraine

Un an de résistance !

Retrait inconditionnel des troupes russes d’Ukraine

Liberté et démocratie pour les peuples d’Ukraine

Ukrainiens dans la guerre d’Espagne

Une page d’histoire

Un article de Patrick Le Tréhondat, paru le 9 mars 2023 sur le site ENTRELESLIGNESENTRELESMOTS.

Cet article rappelle l’engagement dans les brigades internationales de centaines d’Ukrainiens, venus de Pologne, Roumanie et URSS, mais aussi de France, Belgique, Canada, Etats Unis, Argentine, Cuba, et ce dès les premiers mois de la guerre. Mais il y aura aussi quelques Ukrainiens dans les rangs des franquistes

Extrait :

« … Les 37 premiers volontaires ukrainiens qui arrivent en Espagne viennent de France et de Belgique. Il s’agit pour la plupart de mineurs et de métallurgistes, ou d’anciens soldats de l’armée de la République populaire ukrainienne. Un volontaire du Canada, M. O. Yevchuk, écrit dans une lettre au Ukrainian Workers’ News : « …il y a beaucoup d’Ukrainiens parmi nous… de Paris, Saint-Étienne, Lyon, Ostricourt, Lille, Dunkerque. Ce sont de bons soldats, beaucoup d’entre eux ont des postes importants dans l’armée républicaine ». Plus tard, des volontaires de Galicie et de Bucovine, soutenus par le parti communiste d’Ukraine, franchissent illégalement la frontière, d’où, avec l’aide de communistes tchécoslovaques, ils traversent l’Allemagne et la Suisse pour se rendre en France, puis en Espagne. Il est difficile d’établir le nombre exact d’Ukrainiens qui se sont rendus en Espagne. Par exemple, en juillet 1937, 21 militants communistes sont partis de Lviv, 40 de Bucovine, et plus de 100 de Transcarpathie. L’immigration ukrainienne se mobilise également. Des Ukrainiens du Canada, des États-Unis, d’Argentine, et de Cuba et d’autres pays se rendent en Espagne pour défendre la République. Par exemple, P. Kravchuk pense que plus de 400 Ukrainiens ont quitté le Canada pour l’Espagne ; le journal Ukrainian Workers’ News du 30 juillet 1937 rapporte qu’au moins 500 Ukrainiens combattent dans les brigades ; la Commission de contrôle du comité central du Parti communiste espagnol a recueilli des données, probablement pour établir des fiches biographiques, sur 366 volontaires ukrainiens.

Après leur arrivée en Espagne, les volontaires sont principalement envoyés au quartier général des Brigades internationales d’Albacete (Castille). Durant l’été 1936, les Ukrainiens livrent leurs premières batailles contre les franquistes près d’Irun et de Tolède. À l’automne 1936, des volontaires d’Ukraine occidentale ont défendu Madrid. Le plus souvent, les Ukrainiens se sont retrouvés dans des unités internationales, formées par les Polonais. Mais après l’intégration du Bataillon Dombrowski en 11e Brigade internationale en juin 1937, la première unité militaire proprement ukrainienne est apparue : la compagnie Taras Chevtchenko du nom du poète ukrainien … » L’intégralité de l’article

Page 9 Le dire et l’écrire

Drapeau républicain espagnol frappé de l’étoile des Brigadistes