Die Angaben in diesem Buch wurden mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen der Autoren zusammengestellt. Eine Gewähr für deren Richtigkeit wird jedoch nicht gegeben. Die Begehung der vorgestellten Routen erfolgt stets auf eigenes Risiko. Fehlermeldungen, Ergänzungen und Änderungswünsche bitte an: SAC-Verlag, Alpinwandern Zentralschweiz–Vierwaldstättersee, Postfach, 3000 Bern 23.

2. Auflage

© 2016 SAC-Verlag, Bern

Alle Rechte beim Schweizer Alpen-Club SAC

Grafik, Satz, digitale Bearbeitung: Marco Volken, Zürich

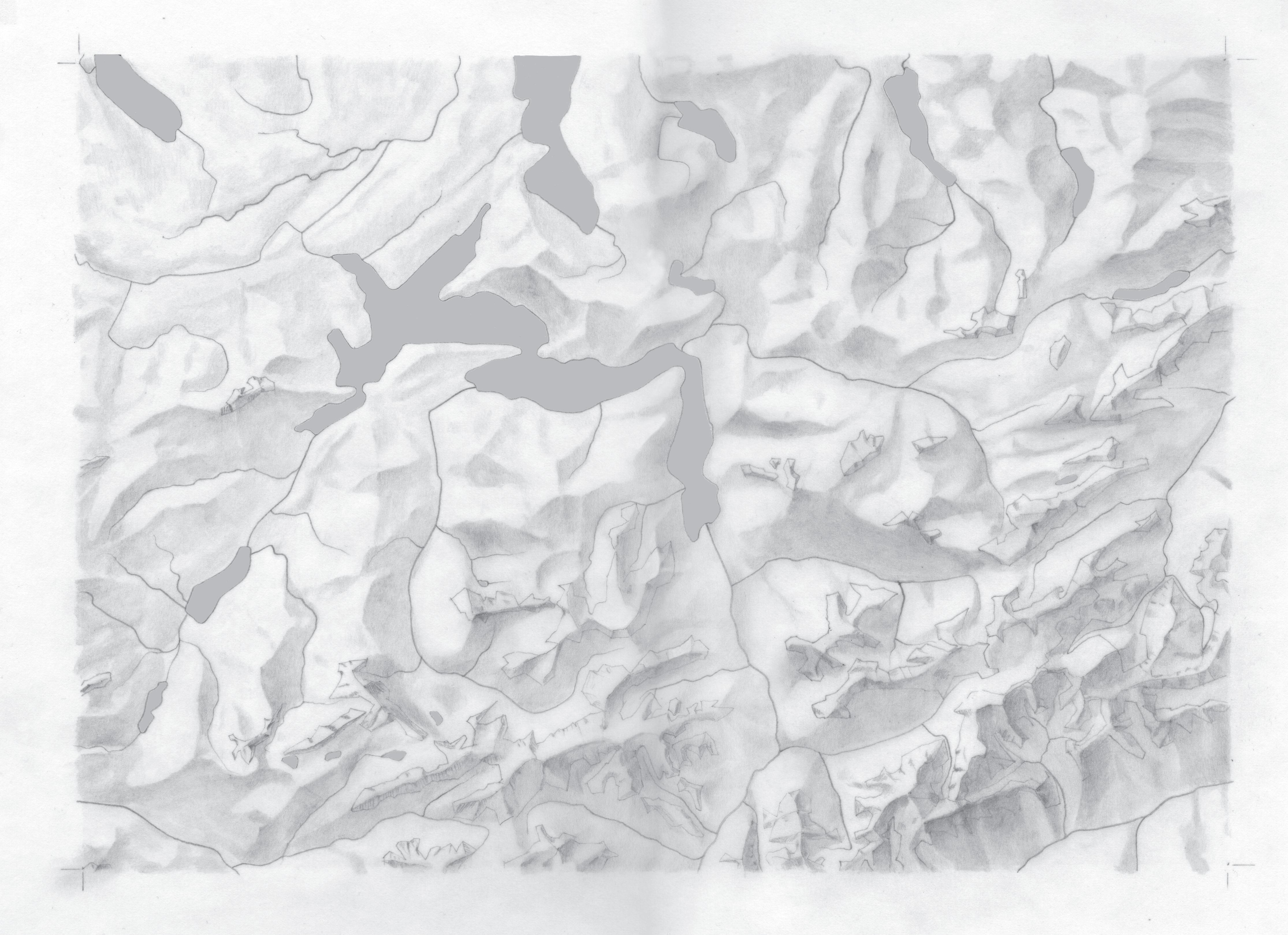

Karten: Atelier Guido Köhler, Basel und Marco Volken, Zürich

Druck und Bindung: Printer Trento S.r.l., Italien

Umschlaggestaltung: Buch & Grafik, Barbara Willi-Halter, Zürich

Titelbild: Marco Volken, Zürich

ISBN-Nr. 978-3-85902-416-8

4

Zum Geleit 14 Vorwort 15 Allgemeine Hinweise 16 Schwierigkeitsbewertungen 20 Sicherer unterwegs im Sommer 24 Auskünfte und Telefonnummern 32 Erste Hilfe 34 Umweltfreundlich unterwegs 36 1 Pilatus 44 Der Vierwaldstättersee 56 2 Rägeflüeli, Studberg 64 3 Wandelen, Arnigrat 68 Inhaltsverzeichnis 1 5 6 9 8 10 11 12 13 14 15 16 17 7 4 3 2 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 36 40 25 Engelberg Giswil Sarnen Wolfenschiessen Alpnach Stans Flüelen Brunnen Altdorf Muotathal Beckenried Weggis ArthGoldau Erstfeld Sumvitg Amsteg Meiringen Sempach Kriens Küssnacht Emmen Schwyz Sattel Einsiedeln Brünigpass Sustenpass Klausenpass Pragelpass Ibergeregg Isenthal Bristen Gadmen Braunwald Innerthal Sisikon Oberiberg Unterschächen VierwaldZugersee Sarnersee Ägerisee Urnersee Sihlsee Wägitalersee -stättersee LUZERN

Inhaltsverzeichnis Der Betruf 76 5 Graustock 78 6 Widderfeld Stock 82 7 Schluchberg, Gräfimattstand 86 Alpenmohn und Steinschmückel 90 8 Stanserhorn 96 9 Buochserhorn, Musenalper Grat 100 10 Oberbauenstock 104 11 Schwalmis 108 Innerschweiz – das Land der Seilbahnen 112 12 Brisen, Hoh Brisen 118 13 Grosser Walenstock 122 14 Hahnen 126 15 Engelberger Rotstock 130 Zum geologischen Bau des Führergebiets 134 16 Uri Rotstock 144 17 Gitschen 148 18 Hoch Geissberg 152 19 Griggeler, Bälmeten 156 Wilhelm Tell – Mensch, Märchen, Mythos 160 20 Hoch Fulen, Gross Spitzen 166 21 Schächentaler Windgällen 170 22 Glatten 174 23 Wasserbergfirst 178 Die Flurnamen am Wasserberg 182 24 Chaiserstock 186 25 Rophaien 190 6

7 Wildheuen am Rophaien 194 26 Sisiger Spitz 200 27 Fronalpstock 204 28 Rigi Hoflue 208 Die Anfänge des Tourismus 212 29 Vitznauerstock / Gersauerstock 220 30 Rigi Kulm 224 Chlaus und Chlepfer 228 31 Kleiner Mythen 232 32 Grosser Mythen 236 33 Forstberg, Druesberg 240 34 Silberen 244 Urwaldgebiet Bödmeren 248 35 Fluebrig 252 36 Chli Aubrig, Gross Aubrig 256 Wägitalersee und Sihlsee 260 37 Mutteristock 266 38 Brünnelistock, Zindlenspitz 270 39 Schiberg 274 40 Bockmattli 278 Literatur und Bildnachweis 282 Ortsverzeichnis 284

Gipfel und Routen nach Schwierigkeit

Routen im Bereich T3 T3 1.1 Pilatus Gsässweg–Nauenweg 46 12 Brisen 118 36 Gross Aubrig, Chli Aubrig 256 T3+ 3 Wandelen, Arnigrat 68 15 Engelberger Rotstock 130 34 Silberen 244 Routen im Bereich T4 T4–6 Widderfeld Stock 82 22 Glatten 174 25 Rophaien 190 27 Fronalpstock 204 29 Vitznauerstock / Gersauerstock 220 T4 1.2 Pilatus Alter Tomliweg 46 1.4 Pilatus Alpgschwänd–Esel 50 2 Rägeflüeli, Studberg 64 7 Schluchberg, Gräfimattstand 86 11 Schwalmis 108 16 Uri Rotstock 144 18 Hoch Geissberg 152 35 Fluebrig 252 37 Mutteristock 266 T4+ 5 Graustock 78 8 Stanserhorn 96 9 Buochserhorn, Musenalper Grat 100 10 Oberbauenstock 104 20 Hoch Fulen, Gross Spitzen 166 24 Chaiserstock 186 26 Sisiger Spitz 200 33 Forstberg, Druesberg 240 40 Bockmattli 278 8

Pilatus Alter Tomliweg: T4

Gross Aubrig: T3

9 Routen im Bereich T5 T5–1.3 Pilatus Nordwestpassage 48 19 Griggeler, Bälmeten 156 23 Wasserbergfirst 178 28 Rigi Hoflue 208 30 Rigi Kulm 224 38 Brünnelistock 270 T5 4 Glogghüs 72 12 Hoh Brisen 118 13 Grosser Walenstock 122 14 Hahnen 126 17 Gitschen 148 32 Grosser Mythen 236 T5+ 1.5 Pilatus Hängifeld und Esel-Ostgrat 52 31 Kleiner Mythen 232 Routen im Bereich T6 T6–21 Schächentaler Windgällen 170 T6 39 Schiberg 274 Erläuterungen und Definitionen der T-Skala finden sich auf den Seiten 20–23.

Schiberg: T6

Rigi Hoflue: T5–

Im Abstieg vom Rophaien (Tour 25).

11

Karstlandschaft am Graustock (Tour 5).

Karstlandschaft am Graustock (Tour 5).

13

Zum Geleit

Nach den Ursachen, warum dieses Buch bereits nach fünf Jahren ausverkauft ist, brauchen wir nicht lange zu suchen. Es sind eine ganze Reihe: ein an Schönheit und Vielseitigkeit einzigartiges Gebiet, unzählige Möglichkeiten, berühmte und weniger berühmte Gipfel auf bekannten und weniger bekannten Pfaden zu erreichen, unschlagbare Weit- und Tiefblicke, äusserst interessante Beiträge über viel Wissenswertes über die Gegend und – last but not least – die ansprechenden und verständlichen Beschreibungen der Autoren Remo Kundert und Marco Volken.

Die neue Ausgabe ist nicht einfach ein unveränderter Nachdruck. Die beiden Autoren haben den Aufwand nicht gescheut, weitere Routen und Varianten zu erkunden und bestehende zu aktualisieren.

Es überrascht nicht, dass dieses Gebiet – in dem mit dem Bund der Urner, Schwyzer und Unterwaldner die Schweiz ihren Ursprung hat – schon früh von Touristen entdeckt wurde. Lange galt das Gebirge als gefährlich, ausgesprochen öde und abschreckend. Erst ab circa dem Jahr 1700 sprach und schrieb man von einer romantischen, malerischen Landschaft und einer überhöhten, von einem freien Hirtenvolk bewohnten Idylle (s. Kapitel «Die Anfänge des Tourismus», Seite 212). Im Buch sind insgesamt zwölf Kapitel eingestreut, die mit ihren Inhalten über Kultur, Natur, Brauchtum und weiteren Themen eine Bereicherung darstellen und sehr zur Lektüre empfohlen sind.

Nicht vernachlässigen dürfen wir vor lauter Schönheit, Vielfalt und Anreizen unsere eigene Sicherheit. Die ausgewählten Routen sind in ihrer Beschreibung und Schwierigkeitsbeurteilung absolut realistisch, und es gilt in der Tourenvorbereitung bezüglich Einschätzung der eigenen Fähigkeiten ebenso realistisch und vernünftig zu sein. Nur so kann die Tour genossen und zum tollen Erlebnis werden. Unterstützt wird die Vorbereitung mit dem Routenverzeichnis nach Schwierigkeit.

Im Namen des SAC und des Verlags danke ich den beiden Autoren für ihre professionelle und sorgfältige Arbeit, die es dem Verlag erlaubt, wiederum ein Werk unter die Leserinnen und Leser zu bringen, das in allen Belangen ansprechend ist.

Allen bergwandernden und gipfelzustrebenden Nutzerinnen und Nutzern wünsche ich interessante Lektüre und viele befriedigende sowie erfolgreiche Touren in dieser vielleicht schönsten Gegend Europas.

Peter Hubacher, Präsident der SAC-Verlagskommission Hünibach, im Februar 2016

14

Vorwort

«Der Vierwaldstätter See (…) wird von keinem See in der Schweiz, ja in Europa, an erhabener grossartiger Naturschönheit erreicht», behauptete Karl Bädeker 1844 in seinem berühmten Reiseführer für die Schweiz. Leider kennen wir nicht alle Seen Europas. Was wir aber bestätigen können: Selbst nach 30 Jahren Tourentätigkeit in der Region locken uns der Vierwaldstättersee und seine Berge immer noch an. Das hängt wohl mit der Schönheit der Landschaft zusammen. Aber auch mit weiteren Eigenheiten der Gegend. So ist die Zentralschweiz fürs gehobene Alpinwandern geradezu prädestiniert, mit ihren alten Pfaden, steilen Flanken und felsigen Gipfeln. Die kleinräumige Gliederung der Landschaft in viele unterschiedliche Geländekammern ermöglicht es, auch nach Jahrzehnten intensiven Herumstreifens immer noch neue Tourenziele zu entdecken. Die geografische Lage, am Rand der Alpen, beschert stets schöne Aussichten vom Mittelland bis ins Hochgebirge. Und auch die Verkehrsanbindung ist vorzüglich: Schnelle Bahnlinien führen ins Gebiet, ein gutes Busnetz sorgt für die Feinverteilung, luftige Kleinseilbahnen erschliessen abgelegene Ausgangsorte, und zum Ausklang lässt sich oft eine gemütliche Schifffahrt einplanen. Der vorliegende Band stellt Gipfel vor, die sich ideal als Tagestouren eignen. Da sich die meisten Routen im Schwierigkeitsbereich T4 bis T5 bewegen, stellen sie schon recht hohe technische Ansprüche – versprechen aber jenes Vergnügen, das sich bei der erfolgreichen Bewältigung von Passagen und Flanken ergibt, die auf den ersten Blick kaum begehbar erscheinen. Dass die erste Auflage bereits nach fünf Jahren ausverkauft war und nun durch eine überarbeitete Fassung weitergeführt werden kann, zeigt deutlich die Beliebtheit der Region auf.

Und noch ein paar Worte des Danks. Beim Aushecken und Rekognoszieren der Touren unterstützten uns Daniel Anker, Willy Auf der Maur (†), Alexandra Capeder, Caroline Fink, Petra, Nick und Eva Kundert, Patrik Litscher, Andrea Montali, Flavia Spinelli und Susanna Widmer. Thomas Bachmann, Sabine Joss, Jürg Meyer und Matthias Wüst steuerten interessante Kapitel zu Natur und Kultur bei. Wertvolle Informationen zu weiteren Hintergrundthemen lieferten uns Flavio Anselmetti, Frowin und Martin Betschart sowie Michael Hilbe. Ein besonderer Dank geht an Hanswerner Plüss für das gründliche, kompetente Lektorat.

So. Nun sind Sie, bist du an der Reihe. Wir wünschen anregende Tage an den Gestaden des vielleicht schönsten Sees Europas.

Remo Kundert und Marco Volken

Hirzel und Zürich, im März 2016

15

Allgemeine Hinweise

Viele Touren in diesem Führer verdienen das Prädikat anspruchsvoll und sind am oberen Ende der Wanderskala anzusiedeln – lassen sich also nicht mit herkömmlichem Wandern vergleichen. Häufig verlaufen die Routen entlang abschüssiger Passagen, die Trittsicherheit verlangen, und führen durch wegloses Gelände oder auf nicht markierten Wegen, die einen geübten Umgang mit Karte und Orientierungsmitteln erfordern. Wer schon viele Kilo- und Höhenmeter auf rot-weiss markierten Wegen unterwegs war, wird hier neue Ideen finden. Für unerfahrene Wanderer oder Einsteiger sind die beschriebenen Touren hingegen in den meisten Fällen wohl eine Spur zu schwierig.

Routenbeschreibungen, Karten, Abkürzungen

Der Verlauf der einzelnen Routen ist recht detailliert beschrieben, besonders auf weglosen Abschnitten. Die Beschreibungen setzen dennoch die Mitnahme einer Landeskarte und eines guten Höhenmessers voraus. Bei Nebel und schlechter Sicht können auch ein Kompass oder ein GPS-Gerät hilfreich sein. Orientierungshilfen sind allerdings immer nur so gut, wie man damit umzugehen weiss.

Die im Führer verwendeten geographischen Bezeichnungen entsprechen in der Regel der Schreibweise der Landeskarte 1:25 000; lokal verwendete, mundartliche Flurnamen können manchmal von dieser Schreibweise abweichen. Einzig bei touristischen Angaben, z.B. bei Berggasthäusern, Haltestellen von Buslinien oder Seilbahnen usw., haben wir die gebräuchliche (häufig schriftsprachliche) Schreibweise angewandt, damit man sich im Telefonverzeichnis, im Fahrplan oder auf den Unterlagen der Verkehrsbüros besser zurechtfindet.

Die Landeskarte der Schweiz im Massstab 1:25 000 ist auch im Internet verfügbar, unter http://map.geo.admin.ch. Für bestimmte Gebiete werden vom Bundesamt für Landestopografie und anderen Verlegern (beispielsweise vom Kanton Uri) auch Kartenzusammensetzungen veröffentlicht. Wichtig ist, jeweils eine aktuelle Ausgabe dabei zu haben, da sich im Gelände laufend Veränderungen ergeben (verfallene Wege, neue Waldgrenzen und Vegetationsmuster, Ausaperungen, Rutschgebiete usw.).

Gewisse Standorte in der Landeskarte sind nicht mit Flurnamen angeschrieben, sondern bloss mit einer Höhenangabe. Die dafür verwendete Abkürzung lautet «P.» (für Punkt). Ist in einer Routenbeschreibung etwa von einem «P. 2047» die Rede, so ist ein Punkt mit Höhenkote 2047 Meter gemeint. Wenn wir schon bei den Abkürzungen sind: «LK» bedeutet stets Landeskarte.

16

Marschzeiten

Die Zeitangaben gelten für normal trainierte Wanderer, die den Ansprüchen der Tour gewachsen sind. Die Angaben berücksichtigen Höhendifferenz, Horizontalstrecke, Geländebeschaffenheit, Steilheit sowie technische und orientierungsmässige Schwierigkeiten. Kurze Stundenhalte sind jeweils inbegriffen, nicht aber die längeren Pausen. Der Zeitbedarf wird somit in aller Regel höher sein als die angegebenen Marschzeiten. Wer Touren an seiner technischen Leistungsgrenze anvisiert, wird für die Schlüsselstellen vermutlich mehr Zeit als angegeben benötigen.

Etwas vereinfachend gesagt, setzen sich die Gehzeiten einer Tour aus zwei Komponenten zusammen: aus der für die Horizontaldistanz benötigten Zeit sowie aus einem Zuschlag für den Auf- bzw. Abstieg. Als Faustregel gilt in einfachem Gelände: Für 1 km Horizontaldistanz werden 15 Minuten veranschlagt; pro 100 Höhenmeter Aufstieg kommen 15 Minuten hinzu, pro 100 Höhenmeter Abstieg rund 8 Minuten.

An- und Rückreise

Einfach und schnell ist der Abruf von Verbindungen über die SBB-Homepage www.sbb.ch oder von unterwegs über die SBB-App. Bei Seilbahnen, die nicht am offiziellen Netz angeschlossen sind, wird eine Telefonnummer für Auskünfte und Anmeldungen angegeben. Informationen über Taxis erhält man bei den Tourismusbüros und in der von Mountain Wilderness unter www.alpentaxi.ch veröffentlichten Übersicht; bei Seilbahnen leisten www.alternatives-wandern. ch und www.seilbahnen-uri.ch gute Dienste.

Mit Bahn und Bus zum Berg: unterwegs zum Chaiserstock (Tour 24).

Allgemeine Hinweise

Saisonale Verhältnisse

Im Frühsommer muss in Höhen von 2000 Metern und darüber in schattigen Lagen und an Nordhängen mit Altschneefeldern, Lawinenkegeln und mit Schnee gefüllten Bachrunsen gerechnet werden. Einige Touren sind in der Regel erst ab Anfang Juli weitgehend schneefrei. Führt der Weg über Schnee, sollte man Vorsicht walten lassen: Solche Wegabschnitte können sehr gefährlich sein, besonders wenn der Schnee hart und das Gelände steil ist.

Umgekehrt setzt der Winter in den Bergen wesentlich früher ein als im Tal. Ab Oktober kann auf weiten Strecken bereits eine Schneedecke liegen. Dabei reichen bereits einige wenige Zentimeter Schnee, um Wege und Markierungen zu kaschieren, Steine, Felsplatten und Löcher zu überdecken und Fehltritte zu begünstigen.

Ausserhalb der Hauptsaison sind übrigens auch zahlreiche Hütten und Gasthäuser geschlossen.

Gras und Schrofen

Wer die in diesem Führer vorgestellten Touren durchliest oder -wandert, wird oft zwei Geländearten antreffen: steile Grasflanken und Schrofen. Ob eine steile Grasflanke begehbar ist, hängt von vielen Faktoren ab. Vorhandene Schaf- oder Wildwechsel, leichte Terrassierungen oder Sträucher helfen oft beim Queren einer Flanke. Langes, anfangs Sommer noch niedergedrücktes Gras und Nässe sind dagegen besonders heikel. Ein Sturz in einer steilen Grasflanke lässt sich in der Regel kaum aufhalten, deshalb ist in solchem Gelände besondere Vorsicht geboten. Die beste Fortbewegungsart ist in der Regel der aufrechte Gang, Wanderstöcke sind hier von grossem Nutzen – auf schweren Touren selbst ein (Leicht-) Pickel.

Schrofen sind Grasflanken, die mit zahlreichen kleineren und grösseren Felsen durchsetzt sind. Die Felsen dienen oft als Haltegriffe und ermöglichen bei guter Trittsicherheit und Schwindelfreiheit das Vorankommen durch wesentlich steileres Gelände, als dies bei einer reinen Grasflanke der Fall wäre. Man bewegt sich häufig auf allen Vieren, wobei die Hände mehr zum Stützen des Gleichgewichts als zum richtigen Klettern eingesetzt werden. Stöcke sind in solchem Gelände eher hinderlich und gehören besser an den Rucksack.

Die Landeskarte allein genügt übrigens nicht, um die Begehbarkeit einer weglosen, steilen Gras- oder Schrofenflanke zu beurteilen, denn sie gibt keine Auskunft über die kleinräumigen Details, auf die es ankommt. Hier helfen nur Angaben aus Führern oder von Gebietskennern weiter – sowie ein geschärfter Blick für das Gelände.

18

Steile Schrofen am Hahnen (Tour 14): dank Fixseilen nicht ganz T5.

Steile Schrofen am Hahnen (Tour 14): dank Fixseilen nicht ganz T5.

Schwierigkeitsbewertungen

Berg- und Alpinwanderskala

Die Schwierigkeitsbewertungen in diesem Führer beruhen auf der Berg- und Alpinwanderskala des SAC, die von T1 bis T6 reicht (s. nächste Doppelseite). Sie beziehen sich stets auf günstige Verhältnisse und können bei ungünstigen Bedingungen (Altschnee, Neuschnee, Nässe, Nebel, Wind etc.) rasch ansteigen. Die jeweils schwierigste Stelle einer Etappe, und sei sie noch so kurz, bestimmt die Gesamtbewertung.

Ein manchmal zu heiklen Situationen führendes Missverständnis ist die Annahme, dass Wandern dort aufhört, wo die Hochtourenskala einsetzt. In Wirklichkeit ist eine Alpinwanderung im oberen Schwierigkeitsbereich T5 bis T6 in der Regel bedeutend anspruchsvoller als eine Hochtour mit der Bewertung L («leicht»).

Ein wesentlicher Unterschied zwischen anspruchsvollem Alpinwandern und leichter Hochtour liegt darin, dass auf einer Route im Bereich T5 oder T6 selten bis nie mit Seil oder sonstigen Hilfsmitteln gesichert werden kann, weshalb das entsprechende Gelände absolut beherrscht werden muss – was ein hohes technisches Können und mentale Stärke erfordert. Typische Beispiele dazu sind extrem steile Grashänge, wegloses Schrofengelände mit schlechtem Fels oder sehr exponierte Gratpassagen. Auf Grund der unterschiedlichen Merkmale einer typischen Hochtour und einer typischen «Extremwanderung» lässt sich ein Vergleich kaum anstellen, doch kann man davon ausgehen, dass eine T6Route vergleichbare Anforderungen stellt wie eine Hochtour im Bereich von WS bis ZS–.

Kletterskala

Einzelne Kletterpassagen werden wo nötig mit der Felskletterskala bewertet, wobei in diesem Führer nur die zwei leichtesten Abstufungen vorkommen:

I. Grad Geringe Schwierigkeiten. Einfachste Form der Felskletterei (kein leichtes Gehgelände!). Die Hände sind zur Unterstützung des Gleichgewichts erforderlich. Anfänger müssen am Seil gesichert werden. Schwindelfreiheit bereits erforderlich.

II. Grad Mässige Schwierigkeiten. Tritte und Griffe müssen gesucht werden. Die Fortbewegung erfordert ein gewisses Gleichgewichtsgefühl.

20

Am Oberbauenstock (Tour 10): T4+, einzelne Passagen im I. Grad.

Am Oberbauenstock (Tour 10): T4+, einzelne Passagen im I. Grad.

Schwierigkeitsbewertungen

Die Berg- und Alpinwanderskala des SAC

Weg / Gelände

T1

Wandern

T2

Bergwandern

T3

anspruchsvolles Bergwandern

Weg gut gebahnt.

Falls nach SAW-Normen markiert: gelb.

Gelände flach oder leicht geneigt, keine Absturzgefahr

Weg mit durchgehendem Trassee.

Falls markiert: weiss-rot-weiss.

Gelände teilweise steil, Absturzgefahr nicht ausgeschlossen.

Weg am Boden nicht unbedingt durchgehend sichtbar.

Ausgesetzte Stellen können mit Seilen oder Ketten gesichert sein. Eventuell braucht man die Hände fürs Gleichgewicht.

Falls markiert: weiss-rot-weiss.

Zum Teil exponierte Stellen mit Absturzgefahr, Geröllflächen, weglose Schrofen.

T4

Alpinwandern

Wegspur nicht zwingend vorhanden. An gewissen Stellen braucht es die Hände zum Vorwärtskommen.

Falls markiert: weiss-blau-weiss.

Gelände bereits recht exponiert, heikle Grashalden, Schrofen, einfache Firnfelder und apere Gletscherpassagen.

T5

anspruchsvolles Alpinwandern

Oft weglos. Einzelne einfache Kletterstellen. Falls markiert: weiss-blau-weiss.

Exponiertes, anspruchsvolles Gelände, steile Schrofen. Gletscher und Firnfelder mit Ausrutschgefahr.

T6

schwieriges

Alpinwandern

Meist weglos. Kletterstellen bis II. Meist nicht markiert.

Häufig sehr exponiert. Heikles Schrofengelände. Gletscher mit erhöhter Ausrutschgefahr.

Jede Bewertung kann mit + und – abgestuft werden.

Unter «bewanderbaren» Gletschern versteht die Wanderskala Gletscher und Firnfelder, die im Sommer bei normalen Verhältnissen soweit ausapern, dass allfällige Spalten sicher erkennbar sind und ohne Spaltensturzgefahr umgangen werden können. (Dies entspricht der Realität auf verschiedenen

22

Anforderungen Beispiele aus diesem Führer

Keine, auch mit Turnschuhen geeignet. Orientierung problemlos, in der Regel auch ohne Karte möglich.

Etwas Trittsicherheit.

Trekkingschuhe sind empfehlenswert.

Elementares Orientierungsvermögen.

Gute Trittsicherheit. Gute Trekkingschuhe.

Durchschnittliches Orientierungsvermögen.

Elementare alpine Erfahrung.

T3 Pilatus Gsässweg (Tour 1)

T3+ Engelberger Rotstock (15), Silberen (34), Wandelen (3)

Vertrautheit mit exponiertem Gelände.

Stabile Trekkingschuhe.

Gewisse Geländebeurteilung und gutes Orientierungsvermögen.

Alpine Erfahrung.

Bei Wettersturz kann ein Rückzug schwierig werden.

Bergschuhe.

Sichere Geländebeurteilung und sehr gutes Orientierungsvermögen.

Gute Alpinerfahrung und im hochalpinen Gelände.

Elementare Kenntnisse im Umgang mit Pickel und Seil.

Ausgezeichnetes Orientierungsvermögen. Ausgereifte Alpinerfahrung und Vertrautheit im Umgang mit alpintechnischen Hilfsmitteln.

T4– Widderfeld Stock (6), Glatten (22), Rophaien (25)

T4 Studberg (2), Schwalmis (11), Uri Rotstock (16), Hoch Geissberg (18)

T4+ Graustock (5), Oberbauenstock (10), Chaiserstock (24), Forstberg (33)

T5– Wasserbergfirst (23), Rigi Hoflue (28), Brünnelistock (38)

T5 Hahnen (14), Gitschen (17), Grosser Mythen (32)

T5+ Pilatus Hängifeld–Ostgrat (1), Kleiner Mythen (31)

T6– Schächentaler Windgällen (21)

T6 Schiberg Brenna-Route (39)

Hüttenwegen.) Unter diesen Voraussetzungen ist eine Hochtourenausrüstung nicht erforderlich. Es versteht sich von selbst, dass auf solchen Touren bei ungünstigen Verhältnissen eine elementare Ausrüstung (Anseilmaterial, Steigeisen) und Kenntnisse über deren Anwendung erforderlich sein können.

23

Sicherer unterwegs im Sommer

Egal wie schwierig oder einfach die Tour ist, und egal wie gut du sie kennst, halte dich an folgende Regeln:

• Überlasse nichts dem Zufall! Eine gute Tour oder Variante will geplant sein. Ein guter Plan B gehört immer dazu.

• Bleibe bei Kräften! Am Berg bist du besser mit Reserven unterwegs. Nur so kannst du auf unangenehme Überraschungen reagieren.

• Achtung rutschig! Schnee, Eis und nasses Gras erfordern Erfahrung und Können. Überlege dir, ob du den Schwierigkeiten gewachsen bist.

• Sage es weiter! Zweifel, Wünsche, Entscheide gehören in den Bergen auf den Tisch! Ein Mitdenken aller fördert die Stimmung und gute Entscheide.

• Schaue dich an! Beobachte dich selbst. Wann bist du offen, wann schaltest du auf stur, wo fühlst du dich sicher, wo nicht. Lerne dich schätzen und einschätzen.

Alpine

Gefahren

Ein Bergunfall lässt sich am ehesten verhindern, indem eine Tour umsichtig geplant, die Planung unterwegs ständig überprüft, kein Gruppenmitglied überfordert wird und Risiken mit wachen Sinnen erkannt werden. Nachstehend werden mögliche Risiken aufgeführt und Strategien im Umgang damit erklärt.

Absturz. Auf exponierten Wegstücken und Geländeabschnitten langsam und konzentriert gehen. Schwächeren Gruppenmitgliedern Hilfe (evtl. Seil) leisten. Häufen sich im potenziellen Absturzgelände ungünstige Faktoren wie schlechter Weg, Nässe, harter Schnee, Zeitdruck und Müdigkeit, ist äusserste Vorsicht und eventuell Verzicht angebracht!

Abrutschen. Passagen mit Schnee, Eis und nassem Gras können heikel sein. Konsequenzen bei einem Ausrutscher einschätzen. Falls man sich nicht absolut sicher fühlt, entsprechende Sicherungsmassnahmen (z.B. Seil) ergreifen. Keine Flucht nach vorne!

Lawinen. Auch im Sommer eine ernst zu nehmende Gefahr! Mit Neuschneefall und/oder starker Erwärmung steigt die Lawinengefahr an. Auch eine kleine Menge abrutschender Schnee kann zum Absturz führen.

Steinschlag. Im steilen Gelände, insbesondere wenn Schnee und Fels sich abwechseln, besteht Steinschlaggefahr. Bei warmen Verhältnissen nimmt diese zu. Helm anziehen, früh zurück sein, Rinnen und Flanken meiden und sich stattdessen an Rücken und Grate halten. Weitere Gründe für Steinschlag sind andere Bergsteiger, Tiere oder einsetzender Regen.

24

Schlechtes Wetter. Bei schlechtem Wetter vervielfachen sich Schwierigkeit und Risiko einer Tour. Will man dennoch etwas unternehmen, äusserst defensiv vorgehen. Auch eine ganz kurze, einfache Tour erlaubt ein intensives Erlebnis. Besondere Vorsicht bei Kaltfronten und Gewittern. Bei Blitzschlag exponiertes Gelände verlassen, sich evtl. mit Seil sichern und auf den Rucksack sitzen! Wechtenabbruch. Einen drohenden Wechtenabbruch zu erkennen, ist auch für Fachleute praktisch unmöglich. Grösse der Wechte abklären und von der Geländekante in gebührendem Abstand gehen. Vorhandene Spuren kritisch beurteilen.

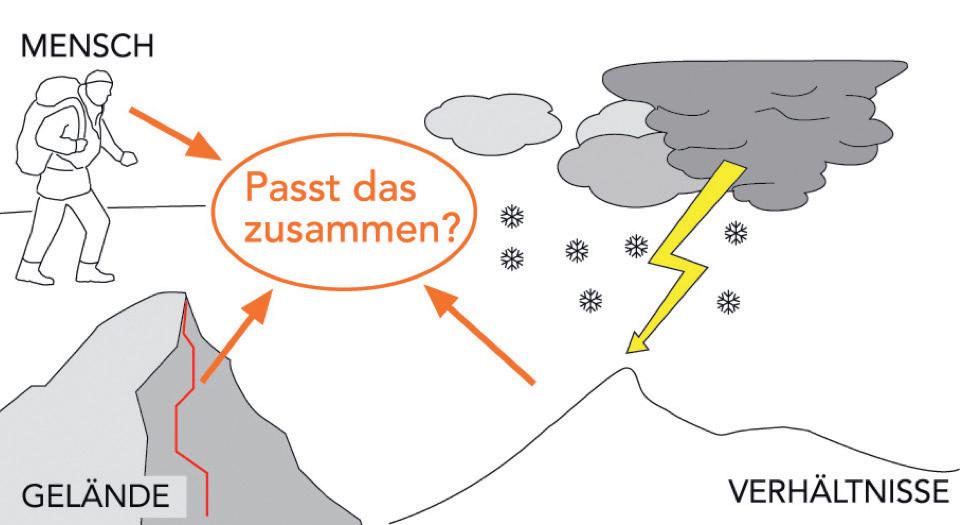

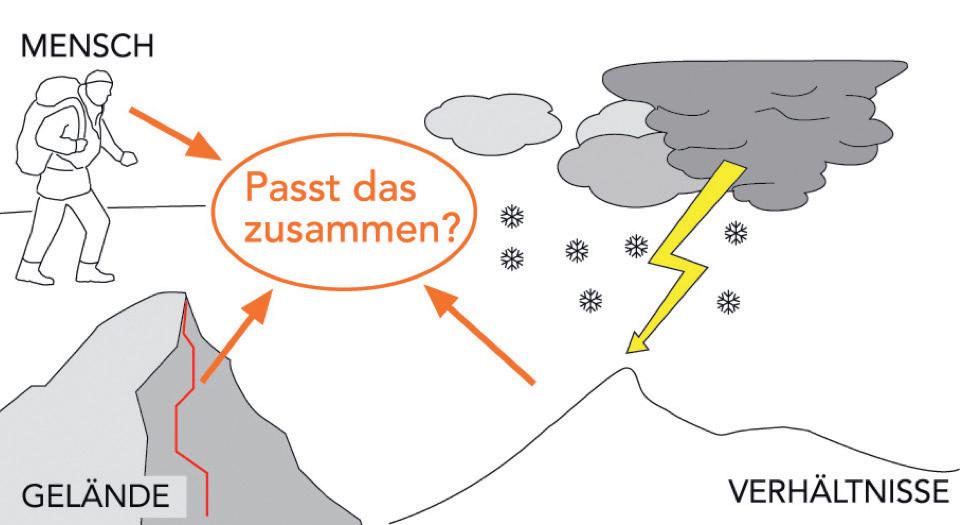

Risikofaktoren

Ob dich eine konkrete Gefahr betrifft, ist von drei Risikofaktoren abhängig. Den Verhältnissen, dem Gelände und dem Menschen. Sie werden jeweils bei der Planung vor der Tour, beim Antritt der Tour (im Gebiet), unmittelbar vor einer konkreten Stelle und rückblickend zuhause beurteilt. Laufend stellst du dir die Frage, ob die drei Faktoren zusammenpassen oder nicht.

Ist mit Altschnee zu rechnen? Unterwegs am Bockmattli (Tour 40).

Sicherer unterwegs im Sommer

Verhältnisse

Welche Anforderungen stellt dir die Natur momentan? Ist dein Vorhaben bei den herrschenden Verhältnissen vernünftig? In welchem Zustand befindet sich die Route? Wie wird das Wetter? Ist der Weg verschneit oder trocken?

Gelände

Wie ist das Gelände der Tour physisch beschaffen (Steilheit/Sanftheit, Geröll, Fels, Eis usw.)? Wie sind die Hauptschwierigkeiten und Hauptgefahren charakterisiert? Steiler Grashang, enge Rinne, Felspassage?

Mensch

Wie beeinflussen wir selbst unser Risiko durch unsere Denk- und Handlungsmuster? Kommt es zu Selbstüberschätzung, Draufgängertum oder ungünstiger Gruppendynamik? Fehlen Vorbereitung, Ausbildung oder Ausrüstung?

Die Verhaltensweise eines Menschen in einer Entscheidungssituation ist geprägt von vielen verschiedenen Verhaltensmustern. Um in Risikosituationen optimal zu entscheiden, zählen weder Mut noch Abgeklärtheit, Zielstrebigkeit, Ehrgeiz oder Durchsetzungswille. Eine gute Portion Emotionen, Intuition, Bedürfnis nach Sicherheit und sozialem Austausch erweist sich als grosser Vorteil. Andernfalls neigt man zu erhöhten Risiken. Empfehlungen:

• Lerne deine Verhaltensmuster kennen und kritisch hinterfragen! Bespreche deine Beobachtungen auch mit deinen Tourenpartnern. Das führt zu einer offenen, kritischen Stimmung und damit zu einer optimalen Voraussetzung für gute Entscheide.

• Versuche, an einem Entscheidungspunkt einen ganz andern Blickwinkel als gewohnt einzunehmen:

> Was sagt mein Bauch (Gefühle), wenn ich diese Schlüsselstelle anschaue? Falls du ein diffuses negatives Gefühl entdeckst, ergründe, woher es kommt. Was genau stört dich an der Stelle?

> Was ist das Allerschlimmste, das uns an dieser Stelle geschehen könnte, also der Worst Case? Überlege dir, wie du das verhindern kannst – oder was dagegen spricht, dass er eintritt.

> Was denkt sich das Gruppenmitglied mit der kleinsten Erfahrung von dieser Stelle (bevor andere ihre Gedanken offenbart haben)?

> Wie wichtig ist es für mich, dass wir die Schlüsselstelle passieren? Lautet die Antwort «Es ist sehr wichtig, ein Verzicht wäre sehr unangenehm», so sind die Sicherheitsanforderungen an die weitere Tour sehr hoch, denn du bist eher bereit, erhöhte Risiken einzugehen.

26

Stimmt die Route? Unterwegs zum Schächentaler Windgällen (Tour 21).

Sicherer unterwegs im Sommer

Tourenvorbereitung

Die Tourenplanung zuhause ist der Schlüssel zum erfolgreichen und sicheren Alpinwandern. Sie erspart uns viele gefährliche Situationen und Schindereien. Es lohnt sich, dafür genügend Zeit zu investieren. Ziel ist, eine Tour zu finden, die den herrschenden Verhältnissen und dem Können der Gruppe optimal entspricht. Gehe dabei folgendermassen vor:

Informationen sammeln. Zeichne die Tour inkl. möglicher Varianten in die Karte ein, lies den Alpinwanderführer, frage Fachleute nach speziellen Informationen. Informiere dich über das Wetter und die Verhältnisse auf der Tour. Frage dich, ob alle Teilnehmer den Schwierigkeiten gewachsen sein werden und ob die Ausrüstung zur Tour passt.

Schlüsselstellen. Folge dem Verlauf der Tour auf der Karte und überlege dir, wo die schwierigen Stellen sind. Wie könnten sie entschärft werden, wie geht ihr vor und wann wird ein Verzicht angebracht sein? Welche Varianten hast du, wenn eine Stelle für euch nicht passierbar ist?

Touren und Zeitplan. Wie lange dauert die Tour gemäss Alpinwanderführer und deiner Einschätzung? Plane so, dass du über Zeitreserven verfügst. Sind alle Teilnehmer dieser Tour gewachsen?

Kontrolle. Gehe die Tour im Kopf nochmals durch und überlege dir, was alles schiefgehen könnte. Was kannst du dagegen unternehmen? Hast du ein gutes Gefühl, wenn du an die Tour denkst? Warum nicht? Was kannst du am Plan ändern, damit dein Gefühl besser wird?

Nach Abschluss der Tourenplanung solltest du folgenden Aussagen zustimmen können:

• Der Routenverlauf ist mir klar. Ich habe ihn auf der Karte eingezeichnet und mir eingeprägt.

• Ich habe die Schlüsselstellen gesucht und mir eine gute Taktik für diese zurechtgelegt.

• Die aktuellen Verhältnisse erlauben diese Tour, ich habe ein gutes Gefühl.

• Mein Tourenplan ist realistisch (Zeitplan, persönliches Können, Ausrüstung usw.)

• Ich habe Alternativen überlegt und kommuniziert, falls die Tour nicht passen sollte.

• Die Leitung der Gruppe ist klar geregelt. Alle Gruppenmitglieder sind informiert und motiviert.

28

Konsequenzen bei Nichterfüllen:

• Womöglich hast du die Tour nicht fertig geplant. Nimm dir diese Zeit, es ist wichtig.

• Allenfalls gibt es einen Widerspruch im Gefüge Verhältnisse–Gelände–Mensch. Geh diesem auf den Grund, sonst fehlt dir eine solide Basis für die Tour. Lässt sich der Zweifel nicht ausräumen, suche eine andere Tour.

• Allenfalls hast du Zweifel, weil die Verhältnisse oder das Gelände nicht klar einschätzbar sind. Plane Entscheidungspunkte und lege Entscheidungskriterien für einen Verzicht fest. Kommuniziere Alternativen (auch Verzicht).

Ist der Fels trocken? Unterwegs zum Gitschen (Tour 17).

Sicherer unterwegs im Sommer

Beurteilung vor Ort

Bei der Planung hast du Annahmen getroffen. Sobald du im Gebiet bist, überprüfe diese mit den angetroffenen Gegebenheiten und ziehe die nötigen Konsequenzen. Vor Ort solltest du folgenden Aussagen zustimmen können:

• Die aktuellen Verhältnisse stimmen mit den Annahmen der Tourenplanung überein.

• Ich habe noch keine Faktoren entdeckt, die gegen die Tour sprechen, und habe ein gutes Gefühl.

• Mein Zeitplan scheint realistisch zu sein und wir sind nicht in Verzug.

• Von den verschiedenen Varianten, die ich eingeplant habe, folgen wir derjenigen, die am besten zum heutigen Tag passt.

• Die Teilnehmer sind so erfahren und fit, wie ich in der Tourenplanung angenommen habe. Dem heutigen Vorhaben sind sie gewachsen.

• Die Ausrüstung ist vollständig, für das Vorhaben geeignet und funktionsfähig. Ich habe alles, was ich gerne dabei hätte.

Konsequenzen bei Nichterfüllen:

• Vorsicht, du hast einen gewichtigen Faktor gefunden, der die Tour in Frage stellt. Kommuniziere deine Zweifel. Weiche auf eine einfachere Variante aus oder setze einen verbindlichen Entscheidungspunkt. Hat sich bis dort das Blatt nicht zum Besseren gewendet, weiche aus oder verzichte.

• Wo liegt der Zweifel? Überlege dir Entscheidungskriterien und suche Informationen, die den Entscheid abstützen. Kommuniziere deine Bedenken.

Beurteilung einer Schlüsselstelle

Bei jeder Stelle, die unmittelbar vor dir liegt, spürst du nochmals mögliche Risiken auf und überprüfst, ob Verhältnisse, Gelände und Mensch an dieser Stelle zusammenpassen oder nicht. Unmittelbar vor einer Schlüsselstelle solltest du folgenden Aussagen zustimmen können:

• Das Gelände, insbesondere die Steilheit entspricht dem, was ich erwartet habe. Alle Teilnehmer sind den Anforderungen gewachsen.

• Die Verhältnisse (Schnee, Eis, Nässe, Wetter) in dieser Passage entsprechen meinen Annahmen bei der Planung. Sie erlauben uns allen eine Begehung.

• Die Teilnehmer sind zuversichtlich und motiviert, diese Passage zu meistern. Die Gruppenführung kann Hilfestellung bieten, so dass alle Teilnehmer mit gutem Gefühl die Stelle passieren können.

• Meine Taktik für diese Stelle ist optimal an die Verhältnisse und die Gruppe angepasst. Alle sind über das Vorgehen informiert.

30

Konsequenzen bei Nichterfüllen:

• Vorsicht! Vor dir liegt eine Schlüsselstelle und du hast Zweifel! Warum? Besprich dies mit der Gruppe. Kannst du durch Verbesserung der Sicherheitsmassnahmen oder eine Änderung in der Taktik die Zweifel ausräumen? Wenn nicht, wähle die Variante oder den Verzicht.

• Vorsicht, die Schlüsselstelle ist momentan für euch nicht passierbar. Kannst du noch etwas tun, was die Lage grundsätzlich verbessert? Wenn nicht, wähle die Variante oder den Verzicht.

Ist das Gelände wie erwartet? Unterwegs am Alten Tomliweg (Tour 1).

Auskünfte und Telefonnummern

Wetter

Prognosen: www.meteoschweiz.ch, www.srf.ch/meteo

Telefonische Prognosen: Tel. 162

Webcams: http://map.topin.travel

Smartphone App: MeteoSwiss

Schweizer Alpenwetterbericht: Tel. 0900 162 138

Persönliche Wetterauskunft: Tel. 0900 162 333

Hütten, Routen, Ideen

Hütten, Anreise, Routen: www.sac-cas.ch

Aktuelle Tourenberichte: www.gipfelbuch.ch, www.camptocamp.org, www.hikr.org

Alpentaxi: www.alpentaxi.ch

Notfall

Rega: Tel.1414 (im CH GSM-Netz und mit CH SIM-Karte)

Rega: Tel.0041 333 333 333 (vom Ausland oder mit ausländischer SIM-Karte in der Schweiz)

Internationale Notrufnummer: Tel. 112

32

Was macht das Wetter? Blick von Rigi Hoflue (Tour 28) zum Kulm (30).

Was macht das Wetter? Blick von Rigi Hoflue (Tour 28) zum Kulm (30).

Karstlandschaft am Graustock (Tour 5).

Karstlandschaft am Graustock (Tour 5).

Steile Schrofen am Hahnen (Tour 14): dank Fixseilen nicht ganz T5.

Steile Schrofen am Hahnen (Tour 14): dank Fixseilen nicht ganz T5.

Am Oberbauenstock (Tour 10): T4+, einzelne Passagen im I. Grad.

Am Oberbauenstock (Tour 10): T4+, einzelne Passagen im I. Grad.

Was macht das Wetter? Blick von Rigi Hoflue (Tour 28) zum Kulm (30).

Was macht das Wetter? Blick von Rigi Hoflue (Tour 28) zum Kulm (30).