Erzählung der Zeit

Emmanuel Pahud

L'importance de la lumière

Original-Auszug eines Internet-Chats: (Frauen diskutieren in einem speziellen Forum die Zeit, die ihnen bleibt, während sie den Alltag ihrer Familienleben organisieren müssen.)

Hallo, manchmal mache ich auch etwas für mich. Heute war ich zum Beispiel in einem total genialen Konzert von Emmanuel Pahud. Pahud ist ein supermegagenialer Querflötist!

Es war soooooooo genial und während des Konzertes habe ich gedacht, das ich das eigentlich viel häufiger mal machen müsste. Morgen gehe ich übrigens in die Stadt bummeln.

LG Kerstin

… but you are the greatest flautist in the world … of all times … you know that?

Nicola Luisotti

Ich wage, den Geist unzerstörbar zu nennen, denn er hat sein eigenes und besonderes Zeitmass; Für ihn gibt es (…) nur ein Jetzt, in das die Erinnerungen und die Erwartungen einbeschlossen sind. Erwin Schrödinger – «Mind and Matter»

Ernest Hemingway once wrote «The world is a fine place and worth fighting for.» – I agree with the second part. Andrew Kevin Walker – «Seven»

Einfach an Manu halten und alles wird gut. Daishin Kashimoto

9

* * * *

«I don't like the word ‹performance› actually ( … ) but a concert is a release of energy, of music, of emotion. ( … ) forget about this being worried because nobody is going to kill you, they're not going to kill anybody, there is nothing to be afraid of, just do your best and be consistent about it.»

Carnegie Hall Master Class # The DiMenna Center, New York City, 23. Oktober 2012

Die unwirklich entzauberte Welt, erschüttert von den Verletzungen ihrer gedachten Harmonie, bedrängt die Kräfte jener, deren Sinne die Apathie nicht begraben hat. In ihrem wütenden Feldzug gegen die Ruhepole verwüstet die Hydra der Moderne die Orientierungen. Sich verbergen in der Unbedrohbarkeit des Hörens, um nicht verloren zu gehen.

Die Sonne des Frühlingstages über den Plätzen am Bosporus verspricht freundlich etwas Zeitloses. Die Menge wartet unter der Kuppel der Hagia Eirene, Konstantinopels Basilika des göttlichen Friedens. Er liegt am Beginn des Jahrtausends wieder einmal nicht sonderlich nahe, die Hoffnungen aber sind älter als ihre Enttäuschung. Das legendäre Raumschiff Berliner Philharmoniker, gelandet zwischen den Kontinenten, justiert in der Apsis die Stimmung. The elite of the chosen. Jedermann erwartet sich ein Fest – es beginnt mit Haydns «Surprise». In der Pause vor dem zweiten Stück hören die Steine des immer neu errichteten Kirchenbaus – gleichmütig, vom Verschwinden unbedrängt – das Gemurmel der Besucher. Was ahnen die Heiteren und die Distinguierten in den Stuhlreihen, wartend auf Mozarts Konzert KV 314? Die Herren erklären der Nachbarin zur Rechten die Rundbogenfenster über dem Podium, die Damen suchen Gegenstände in Handtaschen und nicken. 12.27 Uhr Ortszeit, Fernsehen und Rundfunk weltweit live.

« … before you see him you sense something magic coming …» Rechts und links der Gänge Nachdenkliche und Ahnungslose, Ehrgeizige und Kundige, Traurige und Dankbare –ihre Herkunft und Demut werden bestimmen, woran sie sich erinnern. Sie werden dabei gewesen sein und zurückkehren können zu jenen Echos einer vorstellbaren Vollendung aus «gerade soviel als nötig» gesetzten Tönen. Werden sich fragen dürfen, ob diese 22 Minuten und 7 Sekunden klanggewordener Aufrichtigkeit eine Episode ihrer Leben gewesen sind oder Rettungsanker im Zeitstrom.

Pahuds Weg zur Mitte des Podiums führt durch den ansteigenden Beifall freundlicher Erwartung. Er muss die Rolle, die der Text beschreibt, nicht einnehmen, denn das kommende Stück ist auf zugleich rätselhafte und einleuchtende Weise schon mit und in ihm. Über den Raum hinaus, dessen Zentrum seine furchtlose Konzentration sein wird, könnten die Dinge sich zum Guten wenden.

Im Kopfsatz des D-Dur-Konzerts, dem Probespiel-Martyrium der Anderen, verwandeln Mozarts Töne, jeder von ihnen auf der Goldwaage, die Welt als guten Ort in Erfahrung. Empfände man das Beunruhigende aller Existenz, könnte sie nun gerettet erscheinen wie durch ein Versprechen. «Ich denke an etwas und höre es dann auf der Flöte.» Die Engel, hätte es einst geheissen, müssen mit ihm sein. Denn wer Gewissheit nur vorführen wollte, hätte sie schon verloren. In wem sie aber lebt, den tragen der Atem und die Weite des Himmels.

Die Ataraxia des Adagios zeichnet tröstliche Gesten in den Klangfarbenstrom. Das Schicksal des Tones als Abbildung des Lebens: Stille-Atmung-Beginn-Entstehung-Entwicklung-BewahrenVerlöschen-Stille. Wiederkehr.

Zwei Welten des Traumdeuters – hinter dem Stück verschwinden und doch in ihm sein.

10

* * * *

Die Wände des vielfach zerstörten, vom gegenwärtigen Frieden eingenommenen Hauses spiegeln die Zeit aller. Wenn sie ergreifen könnte, was geschieht, würden die Möglichkeiten leuchten, ihr Leben zu ändern. Sich des Tages und der Stunde erinnern.

Unmerklich ereignen sich hinter ihm, in den Blicken von Kollegen, flüchtige Spuren lächelnder Bewunderung, als habe das Stahlbad der Podien sie nicht trüben können.

Durch die Opernszenerie des finalen Rondos schimmert die Contenance des Tänzers. Die noble Eleganz des befreiten Arien-Themas. Mozarts Unfehlbarkeit der Proportionen. Jene glücklichrätselhafte Überblendung des Geformten mit dem Impulsiven. Die bühnenhaften Kontrapunkt-Episoden des Mittelteils. Die präzise Souveränität von Pahuds Kadenz.

Lange schon sucht niemand mehr Dinge in Taschen.

Seine fast absichtslose und kaum erkennbare Geste im Augenblick der zwei Schlusstöne ist die Signatur des Magiers, der nun weiterreist zu anderen Erzählungen – doch vor allem «einig mit seinem ungeteilten Selbst».

« … because I have a good star guiding me with Mozart.»

Würde die Welt hören, was er und Pahud ihr sagen, wären die Kriege beendet.

Gelingt es ihr nicht, bleibt dem Gedächtnis aber eingeschrieben, was seither – und bis zu welchem Ende der Tage auch immer – als Klangmedium in den Archiven bewahrt ist für alle und jeden. Weit hinaus über schwingende Moleküle der Luft, weit jenseits der Grenzen von Sammlung und Zerstreuung für die kultivierte Sphäre erscheinen Grösse und Einfachheit aller Lebensgründe.

Die beiden Voyager-Sonden der NASA starteten 1977 von Cape Canaveral und haben den interstellaren Raum erreicht. Sie tragen die Bild- und Audio-Datenplatten «Golden Record», um anderen Welten Nachricht und Zeugnis zu geben von dem fatal bedrohten Planeten, den seine Bewohner Erde nennen. Das Konzert KV 314 aus Istanbul konnten sie nicht mitnehmen.

Jene Botschaft des Präsidenten Jimmy Carter, die gespeicherten Seinsbeweise hinausbegleitend in ein allenfalls endloses All, beschrieb gleichwohl Pahud und das Orchester – Mozart spielend in einer Königshalle an der Meerenge zwischen Europa und Kleinasien:

«This is a present from a small, distant world, a token of our sounds, our science, our images, our music, our thoughts and our feelings. We are attempting to survive our time so we may live into yours.»

Die Epoche der lauten Ansprüche der Vielen. Sie kann denkend überstanden oder still ertragen werden. Schlecht beratene Opfer systemisch entstandener Verwirrung begleichen Rechnungen. Die Defizite der Akteure aber werden nun für alle sichtbar, weltweit und jederzeit. Die Folgen dieser Heimsuchung sind bis auf Weiteres nicht erforscht.

Auszehrende öffentliche Verteilungskämpfe um Meinungspartikel untergraben die Sprache und mit ihr den Anstand. Die Erblindung der Bedeutungen wird durch kalkulierte Spektakel von Symptomen befreit. Was ist die Quelle der Verstörung über Heiner Müllers Satz von der Irrelevanz aller Reflexionen? Künstliche Zeitnot torpediert die Unterscheidung zwischen bedenkenswert und unerheblich. Die ineinander verkämpften individuellen Wahrheiten blamieren die sozialen Kompetenzen ihrer Verfechter. Selbst in den wenigen Schutzräumen ist die Unversehrtheit des Einzelnen angreifbar geworden. Niemandsland und Einsamkeit sind nicht mehr synonym. Es könnten alle ernährt, aber es kann nicht allen zugehört werden. Lärm, Appelle und Manöver derer, die das Schweigen nicht gelernt haben, erweisen Gott als Ironiker. Was die ratlose Angst vor irgendeinem Ende aus ihnen heraustreibt an Leid und Maskerade, spielt in Bühnenbildern aus mangelnder Information, Gekränktsein und verdrängten Ahnungen. Die Erfahrung ist im Kurse gefallen, sagt uns Benjamin. Die Heimstatt des Apollon ist ein Skigebiet. Am Fuss des Berges: Delphi, die Domäne des Orakels, Symbol der nicht aufzugebenden Hoffnung, dass die Eitelkeit besiegbar sei. Erkenne dich selbst – in den Ohren der Jüngeren eine

11

* * * *

kryptische Botschaft aus nebliger Vergangenheit. Geldwechsler in Stahlglas-Tempeln riskieren die Statik des Systems. Die Politik, beunruhigend überlastet, improvisiert die Manipulation dessen, was ohnehin geschieht. Die Sieger, nahe daran, von den Ersten zu den Letzten zu werden, präsentieren, was sie für Erfolge halten, während auch die teuerste Uhr am Handgelenk die Zeit nicht anhält.

Verloren aber, im triumphalen Unheil, von dem Adorno spricht, ist keinesfalls alles.

Vielmehr bleibt jede Hoffnung, denn das Hörbare ist noch unter uns.

Melodische Gesten handeln von Asylen, wo zuvor keine waren. Die Spiegelungen des Harmonischen erscheinen in den Tiefen der Erinnerung. Noch immer beschwören rhythmische Chiffren die Anfänge des Herzschlags. Noch immer sind die Farben des Klanges denen der Leinwände und Aussenwelten ähnlich.

Von all dem und seinen inneren Echos erzählt leuchtend und atmend Pahuds Kunst, sprechend ihre Dramen und Träume, die insulär werden in der Flut der wirren Affekte.

Denn im Einsturz der Utopien wartet schon ihre Rückkehr in anderer Gestalt.

A m Tag des Konzerts erwachend, ohne dass es ein Schlaf gewesen wäre, das Licht scheint schon früh unruhig zu schwanken, zerfahrene Wolkenfelder verbergen die Sonne oder geben sie strahlend frei, der Herzschlag ähnelt dem Intermezzo der Undine-Sonate; Stunden vor der Zeit aufbrechen gegen den Gedanken einer nicht wieder gutzumachenden Verspätung, welch eine Vorstellung, im Foyer vor schon verschlossenen Saaltüren das erste Stück zu versäumen, was, wenn im Tendre der Milhaud-Sonatine das Tempo sich geändert hätte und du dürftest nicht dabei sein; die vierhundert Kilometer Reise nur eine mantrische Übung aus wiederkehrenden Unruhen: Ist er schon angekommen und wie geht es ihm – es steht dir allein die Frage gar nicht zu, aber du denkst daran, hoffst, dass niemand ihn mit Banalitäten belästigt, obwohl er diese Dinge gelassen im Griff hätte; wie wird in der Franck-Sonate das Kolorit der Sätze wechseln; beim Blick auf die fernen Türme der Stadt schwankt die Atmung zwischen Stolpern und etwas wie Stillstand, nurmehr zehn Kilometer und noch zwei Stunden bis zum ersten Aufgehen des Bühnenlichts; vorbei an der Stadtgrenze, im Stau der Zubringer-Strassen die Stampede aus Bewohnern in Kulissen, wo wollen nur alle hin; irgendwo im Innern der alten Mauern des Zentrums schliesst ein Hausmeister die Türen des Schlosssaales ab, in dem die Probe beginnt, er entfernt sich mit lautem Schlüsselbund und knackendem Walkie-Talkie von den Anfangstakten der Fantasiestücke op. 73 und verpasst die Gelegenheit, der Antwort auf seine Ängste zu begegnen oder er hat keine; dass solche und andere Fragen unbekümmert offen bleiben können, verdankt die Welt Schumann und Pahud, die uns sagen, dass sie keinesfalls aufgegeben werden wird, solange sie nicht unheilbar zusammenstürzt und auch dann noch würde sie klingend weiterschwingen; im Innern der Stadt, die ihn heute beherbergt, das übliche Dilemma aus drückender Enge und urbaner Lebendigkeit, das leider zulasten des zweiten ausgehen wird, aber was will das gegen den Moment bedeuten, in dem sich entscheidet, wie er den dritten Satz der Prokofjew-Sonate beginnt, und im Umkreis des Schlosses Menschen in der Frühabendsonne auf Freitreppen und Bänken – oder in diesen Gruppen stehend, in denen immer einer erklärt, was die anderen gleich erwartet, denn sobald jemand die Stimme erhebt, verstummen andere und hätte er auch gar nichts zu sagen, in dieser Zeit aber und solange jener eine über den roten Schal redet, den Pahud auf dem Plakat neben der Abendkasse trägt, werden die anderen nicht stattdessen bedenken können, wie viel in ihrem Lebenslauf sich fügen, wie viel Unglück ausbleiben und wie viel Arbeit getan werden musste, damit sie heute an diesem Ort und in kaum einer Viertelstunde erleben dürfen, dass das Licht auf die Bühne wechselt und er da sein wird; denn wie wenige können gleich ihm die eigene Sphäre überhaupt so beherrschen, dass nur das Glück der Texte bleibt, die im Inneren des Klanges warten; noch aber spiegeln sich die untergehende Sonne und Reste von Wolken in den Fenstern des Konzertsaals, vielleicht sieht der Klavierstimmer darin gerade noch nach dem Rechten; jetzt dort oben auch nur für Minuten allein nachdenken zu dürfen, würde bedeuten, jenen kommenden Klang wie von ferne zu hören, den der Raum als eine Ahnung und Zusprechung von Sinn schon beherbergt und so an einem Ort zu sein, gegen den jeder andere unerheblich wäre; denn nun wird er in der Garderobe wohl das Instrument aus dem gediegenen Holzquader nehmen, dabei dem Kollegen einen dieser Witze zurufend, bei denen man sich jedesmal fragt, wie ihm das bloss einfallen konnte; während die einen und die anderen vom Schlossplatz her über die breite Treppe mit dem Geländer voller Marmorstatuen ihre Stühle im

12

* * * *

Saal ansteuern, in der Hand die Karten, die die noch Hoffenden gern besässen, manche der Ankommenden im Gesicht die Botschaft tragend, dass nun wieder Abonnements-Samstag ist, andere von halb hinten her die Bühne musternd und im Programmheft blätternd, als seien sie einer dieser Kritiker, bei deren Anblick du schon hoffst, dass ihre private Situation keine sie langwierig entlarvenden Fehlurteile auslöst; viele der Hörer aber besprechen leise und lächelnd ihre verschiedenen frohen Erwartungen, denn Ort und Moment, würde man kurz innehalten, bezeugen schon jetzt, dass es sich lohnt, so leben zu wollen, als sei alles ein Wunder; noch zwei Minuten, welches Glück, auf dem Platz neben sich keinen zu haben, der mit dem Handy die Börsenkurse taxiert, sondern einen liebenswürdigen Frager, der ein jovialer, älterer Schaupieler sein könnte und überraschend wissen möchte, ob nicht die Fauré-Sonate op. 13 doch eigentlich für Violine sei und ob das mit der Übertragung für die Flöte eher einfach wäre oder nicht; der Versuch einer Antwort, eine Minute vor dem Lichtwechsel zur Bühne, kann nur die Beruhigung sein: schwer sei es neben dem beträchtlichen akrobatischen Element vor allem, diesen komponierten Triumph der Ars gallica und der Société zum Leuchten zu bringen und mancher würde es auch gelegentlich versuchen; bis aber der Geist des Fin de siècle wirklich aufscheine, ginge der Weg weit und eindrucksvoll über die heikle Technik hinaus – heute allerdings, da könne er über all das ganz beruhigt sein, denn er befinde sich gleich in der Nähe des Übersetzers der Stile; der Mann sieht aus, als freuten ihn nun seine abendlichen Pläne noch mehr – da erzeugt das hell werdende Bühnenlicht die Stille vor dem Applaus, die Stuhlreihen versinken ins Halbdunkel, eine seitliche Tür beim Podium öffnet sich; in diesen beinahe übermächtig ruhelosen Sekunden die Hoffnung, nicht doch noch vor Aufregung zusammenzufallen, weil es dann möglicherweise eine Besorgnis gäbe und der Konzertbeginn würde gestört, lieber zu Boden sehen, vorsichtig weiteratmen und dankbar sein, dann hallen seine Schritte in den Raum hinein, in diesen Beifall spontaner Überwältigung, immer wiederkehrend in jedem der Säle und jeder der Städte …

Als dem Konzert die Pause bevorsteht, in der man sich in den Gängen des Schlosses verläuft, um einander oder die Gartenbepflanzung des Innenhofs zu fotografieren, beginnt das Erwachen in der Umgebung der Dialoge. In Reihe drei des nun kaum noch besetzten Saales beschreibt jemand unüberhörbar seine Wahrnehmungen, die allerdings mehr von Erscheinung und Garderobe des Solisten handeln.

«Hast du gesehen», spricht er in einem eher verbeamteten Tonfall zu der Frau neben sich, «wie die Flöte glänzt? Pures Gold wahrscheinlich.»

Die Frau schweigt.

Von der Hinterbühne schiessen Wortfetzen aus dem Funkgerät eines Bühnentechnikers, im Foyer mischen sich, nicht weit genug entfernt, Gelächter und das Klirren der Gläser.

«Hast du es nicht gesehen?», wiederholt er, nun leicht unwirsch, als sei eben ein Termin verstrichen.

Die Frau schweigt.

Dann, am äussersten Ende der Stille, antwortet sie.

«Nein. Ich denke daran, dass mir irgendein sterben müssen gerade ganz egal ist. Jetzt scheint mir nämlich, dass ich wüsste, wozu wir hier sind. Hier und … auf der… Welt, verstehst du?»

Es ist, als habe die Frau eine geheime Botschaft gefunden und entdeckt, dass es eine alte Segensformel sein könnte. Der Mann findet sich im Abseits wieder und beginnt, den Umfang der Situation zu ahnen. Er ändert den Ton und sucht einen Ausweg.

«Also so sehr hat es dir gerade gefallen?»

Nach einem Schweigen wie von ferne spricht sie mehr zu sich als zu ihm:

«Es ist einfach so … wenn man ihn hört, möchte man nie mehr in sein altes Leben zurück, sondern lieber irgendwo nach Frieden suchen.»

Ihre Stimme klingt, als wäre an keinem Tag zuvor ein solcher Wunsch stark genug gewesen, zu einer Hoffnung zu werden.

Nun aber, durch Pahuds Verwandlung von Ideen in Wahrheiten, durch die von ihm aus der Verschwendung befreite Zeit, die die Beschleunigungen eindämmt, die Ängste beruhigt und die Perspektiven ändert, war in ihr einer der Gedanken angekommen, von denen Kafka sagt, dass sie, einmal in der Welt, nie wieder daraus vertrieben werden können.

Ihr Begleiter verstummt, nach ihrem letzten Satz eher fassungslos als schon nachdenklich, bis zum Ende der Pause.

13

Als die Dunkelheit den Saal und das Licht die Bühne wieder in Erwartung verwandeln, blickt er in dem enormen Applaus auf Pahuds Rückkehr, le flûtiste globetrotter; und man möchte dem noch immer verwirrten Mann wünschen, bald wieder «ohne Schrecken seiner selbst innewerden zu können», weil er dann vielleicht im Hören überleben würde – eine Hoffnung, die aus Gründen einer guten Gesinnung nirgends aufgegeben werden darf.

Am Ende des Konzerts die fliehende Zeit bedauern und nicht bedauern, denn gesagt wurde nur, was der Rede wert war – welch eine unerreichbare Vorstellung, dass daraus ein allgemeines Gesetz menschlichen Umgangs werden könnte; nach der Zugabe schliesst sich hinter ihm die Tür an der Seite des Podiums und sie haben etwas aus so vielen Gründen Staunenswertes gehört und gesehen, dass du dich fragst, warum sie im Angesicht ihrer vom Mars aus betrachtet geradezu unglaubwürdig glücklichen Leben nicht eher dankbar ausharren, als in Eile oder lärmend zu den Türen und Garderoben zu drängen – bis dir auffällt, wie befremdlich eine solche Frage inzwischen wirken muss, falls sie überhaupt noch jemandem gestellt werden könnte; du wartest auf deinem Platz, bis diese einsame Ruhe nach dem Klang wieder einzieht, der Klavierstimmer das Instrument abdeckt, der Hausmeister mit dem Funkgerät dem Beleuchter einen lustigen Feierabend wünscht und für den Augenblick sich zwei neue Fragen zugleich stellen, die liebenswürdig-ironische der Platzanweiserin danach, ob du den Saal, wenn nichts dagegen spräche, nun auch verlassen möchtest, denn das Konzert sei, soweit sie wisse, für heute beendet – und die, deren Antwort erheblich beschwerlicher sein wird: Wie viele Momente nun wieder warten, in denen du allein weiteratmen musst, weil die Fühlbarkeit plausibler Daseinsgründe erst langsam vom Raum in die Erinnerung findet; du hast zu der Transfusion gegen die Zumutungen des kontingenten Endlichen, die bis eben anhielt, gar nichts beigetragen – doch dass sie aufhörte, setzt dich wieder dieser namenlosen Verlassenheit aus, wobei du dir zugleich staunend und leise unverwundbar vorkommst, was aber jemanden merken zu lassen das Falscheste wäre; also suchst du einen unauffälligen Weg durch das Foyer, vorbei an all den unbefangen tönenden Munterkeiten der Wörter und Mitteilungen, als habe er sie nicht gerade vor jeglichem Unheil bewahrt; vielleicht wird Pahud nun schon, wenn er nicht aufgehalten wurde, in der Garderobe mit routinierten Handgriffen, wie nach Tausenden Konzerten zuvor, die nötigen Dinge sortieren, mit einem Witz die Konzentration ändern, in der er, alle beschützend, vom Beginn des ersten Tones an sicher gewesen war wie in der freundlichsten Rüstung, vielleicht wird er allenfalls einen unbehelligten Weg zum Bühnenausgang finden, in einem Restaurant erwartet werden, den morgigen Weiterflug besprechen; während deine inwendige Dankbarkeit, als wolltest du einen Bruder umarmen, ihn nicht erreichen kann, weil schon der Wunsch, sie ihm mitzuteilen, sich zugleich vermessen und kläglich anfühlt; der Rückweg durch die zögernd dunkler werdenden Strassenzüge erscheint wie das unselige Erwachen in einer lärmenden Nebenwelt, Fernsehlichter und Töne von Werbespots hinter geöffneten Wohnzimmerfenstern, ein Motorradfahrer schiesst aus einer Nebenstrasse auf einen kreischenden Junggesellinnenabschied zu, der sich auf dem Weg vom «Bodypainting» zum «Fotoshooting» über die Fahrbahn wälzt und den Einsatz eines Rettungswagens aufhält, vor einer grellfarbig beleuchteten Tür, über der «Death-Metal-Bar» steht, scheint jemand Lautsprecher zu testen – möge es in Gottes Namen nicht die beste der möglichen Welten sein … … da zerfällt deine Sorge in die Lichter und Schatten der Franck-Sonate, Multiversum der Sinnsuche – denn gegen das erdgeschichtlich erwartbare endgültige Schweigen steht der Klang, der die Finsternisse widerlegt und nicht getilgt werden wird, sei der Friede nun mit allen oder nur mit denen, die für ihn kämpfen.

Das um Relevanz bemühte deutschsprachige Fernsehen in einem beliebigen November. Darin eine Talkshowkulisse im Programmschema eines der Freitage – vorführend die Indifferenzen einer maskierten, zerfahrenen Epoche:

Eine staunenswert beliebte Nachrichtensprecherin, deren anmutige Symmetrien ihre gesellige Unbedrohtheit einrahmen und ein auch in gelösteren Momenten verschlossen wirkender Chefredakteur, der Leitartikel schreiben kann und dennoch hier sitzt, empfangen Gäste. Man sieht einen vom Dasein geprüften englischen Sänger, bei dem von einer Stimme nur im allerweitesten Sinn, von den «ups and downs» seiner Biographie dagegen in endloser Kolportage gesprochen wird, was seine Ernennung zum «Weltstar» nicht verhinderte.

14

* * * *

Man sieht eine gewitzte amerikanische Erfolgsliteratin, die «für Händel-Opern schwärmt» und zu deren venezianischen Kriminalromanen in 35 Sprachen erfolgreich Kochrezepte verbreitet werden.

Man sieht einen aus jedem Kamerawinkel bildschirmtauglichen Unterhaltungsmoderator aus Südtirol, dessen irritierender Ehrgeiz, einen Journalisten zu verkörpern, gerade von den zusammenbrechenden Quoten seiner anstössig teuren Primetime-Spielshow ironisiert wird.

Der Durchmesser des Tisches erforderte weiteres Personal. Unter anderem erschien eine dunkel lächelnde Österreicherin, deren Debüt-Roman «Blasmusik-Pop» heisst, während sie sich gegen die Bezeichnung «Fräuleinwunder» verwahren möchte. Zeit gefunden hat auch ein Präsentator des sogenannten «Frühstücksfernsehens», der dafür bekannt ist, dass seine muntere Frohnatur unbeirrt noch hinter der bestürzendsten Katastrophenmeldung hervorscheint.

Allgemein scheinen Darbietungen dieser Art aus den Resten einer verschwundenen Gesprächskultur gebildet zu sein, sind aber in jedem Fall entweder zu lang oder zu kurz. Ihre Moderatoren laborieren begabungsabhängig an dem Versuch, redaktionell präpariertes Material in überzeugend wirkendes Interesse umzuformen.

Ein schwerwiegendes Dilemma der Gegenwart sind die unzähligen Milieus pausenloser Aufmerksamkeitsbedürfnisse. Auf deren chronisch artikulierte Ansprüche wird mit dem Versuch reagiert, Gesellschaften in ihrer scheinbaren Vielfalt abzubilden.

Das Ergebnis ist die Vorspiegelung unterschiedsloser Verfügbarkeiten – es entstehen Marktplatz-Dramaturgien, in denen etwa Meinung und Wissen verhängnisvoll verwechselt werden. Zugleich werden Areale, die beständiges Interesse und schöpferische Konzentration erfordern würden, aus Koketterie irgendeiner Diskursivität unterworfen.

Die Künste an dieses Prinzip ausgeliefert zu haben, hat begonnen, sich als folgenschwer zu erweisen. Wohin etwa die öffentliche Planierung des Unterschieds zwischen Information und Bildung führen wird, ist bis auf weiteres nicht absehbar.

An diesem Tag kann die Sendung insofern nur der Konträrfaszination gewidmet worden sein, denn im Raum befindet sich der Solo-Flötist der Berliner Philharmoniker.

Die Komplexität des Pensums, das er auf den grössten Bühnen der Welt absolviert, produziert interessante Fallhöhen: Das routiniert bebilderte Geschehen legt den befremdlichen Eindruck nahe, die übrigen Teilnehmer befänden sich mit ihm auf der Höhe vergleichbarer Bedeutungen.

Ohne dass er selbst eine Perspektive dieser Art auch nur erwägen würde, bleibt das Phänomen seiner Gegenwart aber eine gravierende Irritation. Denn ob sein Erscheinen an einem solchen Ort ein ästhetisches Dilemma oder nur eine marktkonforme Fingerübung ist – dass er sich je durch die Andeutung der eigenen Wichtigkeit hervortäte, ist nicht denkbar.

Was indes die um ihn Versammelten Sinnvolles zu Wege gebracht oder an Peinlichkeiten zu verantworten hätten – keiner von ihnen geriete für nur einen Moment in die Nähe vergleichbarer Expositionen. Das ist nicht neu, schlägt aber beim Betrachter ein wie ein plötzlich illuminiertes Bühnenbild.

Pahud passt seine freundliche Verbindlichkeit dem Format des Ereignisses an. Er überspielt lächelnd die plaudernde Schlichtheit der meisten Fragen. Er stellt ein Solokonzert- und Kammermusik-Album vor. Es hat alle Aufmerksamkeit verdient, die Verkaufszahlen aber bilden bekanntlich die Bedeutung des Solisten nicht ab.

Die Nachrichtensprecherin möchte unterhaltend wirken und beginnt, über den Goldpreis zu reden, um sich mit ihren Mitteln der Flöte zu nähern. Dazu befragt sie einen ebenfalls eingeladenen populären Physiker, dessen Markenzeichen es ist, Wissenschaft so zu präsentieren, als solle sie durch Entertainment popularisiert werden. Er kann nicht sagen, wie viel Gramm Gewicht einer Feinunze entsprechen, was aber zur Sache auch nichts beitragen würde. Die Fragestellerin nutzt die Gelegenheit, einen Wissensvorsprung zu vermelden und erzählt, was sie dazu nachgelesen hat.

Keiner der redaktionell Verantwortlichen würde hören wollen, eine geringfügige Plaudershow konzipiert oder an ihr mitgewirkt zu haben. Es gab aber auch niemanden, der das verhindert hätte – obwohl es für solcherart kulturelle Selbstverständigungen einer medialen Demokratie noch immer keinen Ansatz mit grösserer Reichweite gibt.

15

Und so erscheint einer der überhaupt bedeutendsten Instrumentalsolisten neben dem Conférencier eines TVMorgenmagazins, welches sich aus Kriegsbildern, Ernährungstips, Gerüchten über Adlige und Neuigkeiten vom Wetter zusammensetzt.

Es würde zu kurz greifen, in dieser Szenerie nur eine belanglose Medienroutine zu sehen. Die allgemeine Tendenz, Verständnisprobleme durch athmosphärisches Einebnen zu behandeln, ist ebenso verwerflich, wie Niveau-Unterschiede auf inhumane Weise überzubetonen.

Im Studio zeichnen sich inzwischen stilistische Parallelen zu Tageszeitungen mit Titeln aus grossen Buchstaben ab: Der telegene Südtiroler versucht sich so hemdsärmelig wie möglich mit der Frage zu profilieren, was einem Orchestermusiker denn eigentlich Bedrohliches im Kopf herumgehe, wenn er während der Aufführung Takt für Takt auf eine schwierige Passage zuläuft.

Sprachlos verfolgt der Zuschauer des Virtuosen herzliche Geduld.

Die Intensität, das stilistische Spektrum und das Präzisionsniveau seines Konzertplans sind seit drei Jahrzehnten ohne Beispiel – das erzeugt die Hoffnung, er möge sich gedanklich vielleicht inzwischen den nächsten Projekten zugewendet haben.

Die Nachrichtensprecherin besticht mit der Vermutung, dass Pahud beim Spielen ja auch interpretiere. Dann parliert sie in sehr losem Zusammenhang über eine wiederkehrende Wortgruppe, die im Dienst ohne Versprecher herauszubringen ihr leider regelmässig misslinge. Dass sie einst selbst entschieden hat, Wortgruppen hauptberuflich vorzulesen, behindert die Heiterkeit ihrer Selbstbeschreibung nicht. Der immer etwas müde lächelnde Zeitungsmann charmiert sich, ohne dass der ursprüngliche Gesprächsgegenstand noch erkennbar wäre, durch eine Antwort, indem er allen erklärt, wie beeindruckend er es findet, dass sie sich, seiner Wahrnehmung nach, eigentlich nie versprechen würde.

Daraufhin wechselt sie mit dem Blick auf die Uhr das Thema und kündigt für später Musik von Händel an, dessen Namen sie ausspricht, als berichte sie über die Produkte der Restaurantkette «Wienerwald». Pahud hatte die Konversation mit entspannt platziertem Humor hilfsbereit am Leben gehalten. Er versucht nun unter anderem, den kurz zuvor verstorbenen amerikanischen Komponisten Elliott Carter zu würdigen, der ihm ein bemerkenswert originelles Flötenkonzert gewidmet hat («an unbelievably rich piece in which the music organises itself gradually»).

Das gelingt nur für Momente und wohl auch kaum in der wirklich gedachten Richtung – fällt dann aber ohnehin gleich wieder den allgemeinen Geringfügigkeiten zum Opfer, was Pahud mit mildem Lächeln hinnimmt. Kommunikation ist in seiner Lage die Kunst, die Aufmerksamkeitsspanne der Mitwelt intelligent zu kalkulieren. Also spricht er nun über die g-moll-Sonate Händels, erzählt von ihr als dem frühesten Stück seines Konzertlebens und es treffen animierte Blicke der Moderatorin ein. Dann spielt er vier Anfangstakte seiner Version des ersten Satzes.

Da verschwindet das extemporierte Gesprächsklima hinter der Idee der Erkenntnis – eine 22 Sekunden lange Verschonung von allen Simulationen. Plötzlich ist die Gefahr gebannt, dass Selbstdarstellungen als Surrogat auffliegen. Pahuds geheimnisvoll anstrengunglose Glaubwürdigkeit beschreibt ihnen, dass sie nicht sagen müssen, was sie nicht denken.

Mit der Vermutung, die Literatin mit der Vorliebe für Händel sei «begeistert», schraubt die Nachrichtensprecherin danach einen ihrer unnachahmlichen Inhaltsübergänge zusammen und steuert auf das CD-Album «Flötenkönig» zu.

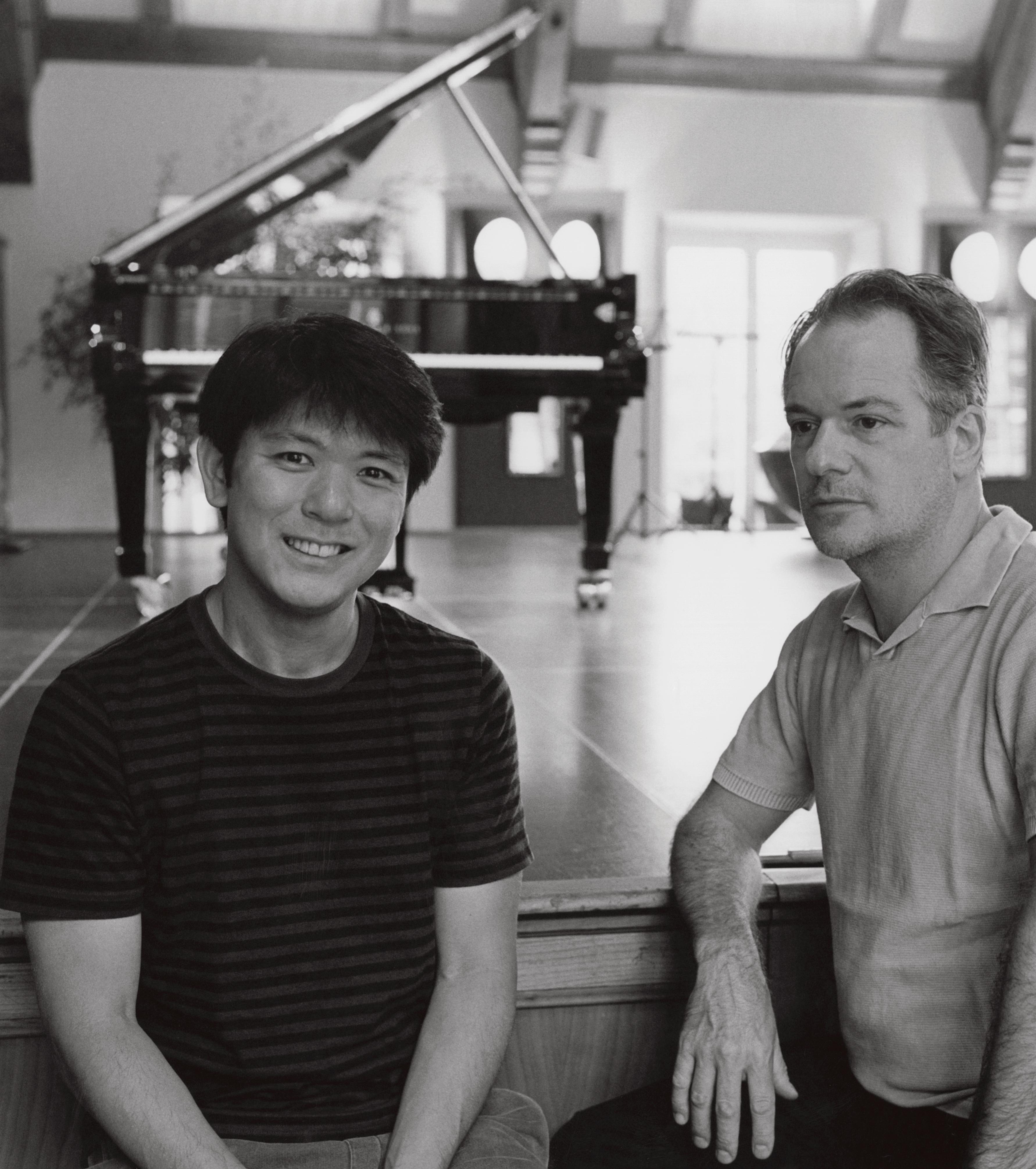

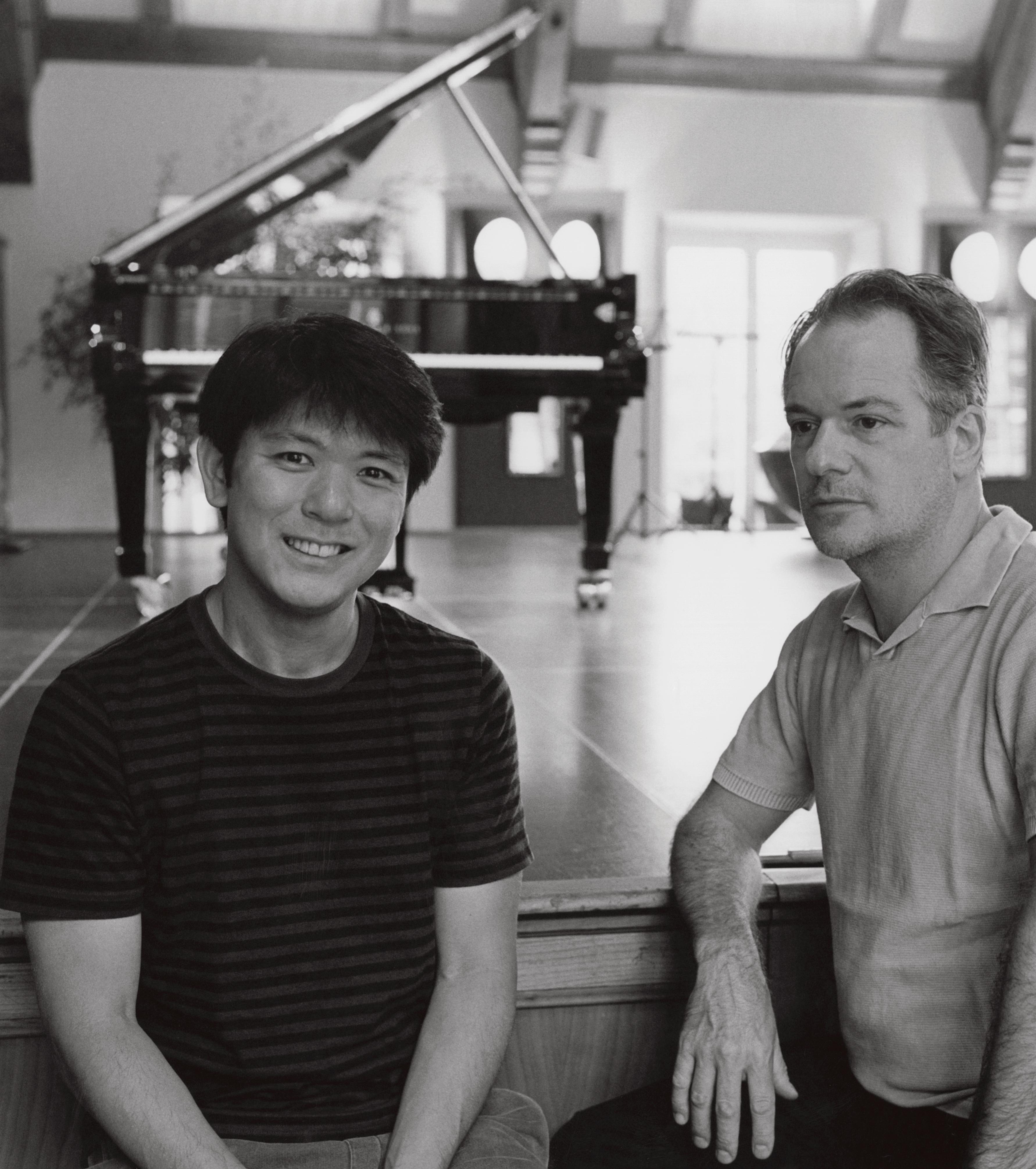

Es geht in ihm um Solokonzerte und Kammermusik aus dem Umkreis des friderizianischen Rokoko. Um den diffizilen Konflikt eines europäischen Königs zwischen Machtausübung und innerem Rückzug. Um Echos seiner gequälten Jugend wie seiner preussischen Politik bis heute. Es handelt von Würde und Tradition eines historischen Ortes und einer Klangsprache. Es kommentiert die noch immer vorhandene Diskussion zwischen Vertretern zeitgenössischen und modernen Instrumentariums. Pahud nahm hier – wie oft in dem vielfarbigen Mosaik seiner mehr als 300 Jahre Musikgeschichte widerspiegelnden Diskografie – sämtliche Stücke mit demselben Instrument auf. Er demonstriert dabei Artikulations-, Phrasierungs- und Tonbildungsvarianten, die den gern etwas sektiererischen Alleinstellungseifer mancher Originalklangverfechter aufs Neue als verzichtbar erweisen. Optik und Layout des Booklets zeigen die inspirierte Skizze eines Kulturerbes voller Subtexte. Die enzyklopädische Erfahrung seines Begleiters, des Dirigenten Trevor Pinnock, fliesst mit der treuen und uneitlen Flexibilität der Kammerakademie Potsdam zu eindringlicher Sicherheit zusammen. Es geht um einen – auch

16

ironisch gefärbten – Respekt vor einer widersprüchlichen, interessanten Epoche. Es geht in keinem Ton des Albums um das Hintergrundgeräusch einer Kaffeerunde an Sonntagnachmittagen, sondern um Gründe und Gegengründe aller Aufklärung.

Man hätte das am überall empfangbaren Talkshow-Sendeplatz samt seiner theoretischen Möglichkeiten vielleicht nicht vertiefen können, aber unbedingt klug andeuten müssen. Wenn dem bedenkenlos verbreiteten Eindruck, alles sei in etwa ähnlich erwähnenswert, nicht andauernd schöpferisch begegnet wird, dann braucht auch die Bedrohung des Weltklimas nicht mehr bekämpft zu werden.

Statt der Erosion der öffentlichen Diskursqualitäten weiter zuzusehen, hätte man versuchen können, dem Wesentlichen für Momente nahezukommen. Denn das Wesentliche geschieht, bevor jemand eine Idee hat –oder Musik schreibt. Und dann wieder, wenn Pahud sie spielt.

Die ökonomischen Logiken von Gewinn und Verlust, auf denen das soziale Gefüge beruht, mögen die Produktion von Alben wie «Flötenkönig» massgeblich begünstigen. Das allerdings könnte ebenso ein historisches Geschenk sein wie eine gefährliche Bürde.

Der einzig unwiderlegliche Grund aber, weiterhin Unterschiede abzubilden, den Planeten nicht der Werbung zu überlassen, ist die Verteidigung ästhetischer Kategorien. Das Metier öffentlicher Szenarien wäre es, sie zu bewahren. Keine Frage ist wichtiger, als die des Stils.

Am Schluss spielte Pahud ein Preludio für Flöte allein, geschrieben vom Lehrer des Königs. Da erglänzte der Ort, Minuten vor den Nachrichten, als Refugium der Phantasie und jenseits der Leere.

Was bewahrt dem Akrobaten der Podien diesen unverletzten Glanz? Wie kann die Aura des Erzählers dem Übergriff des Zirkus-Klimas so ungebrochen widerstehen? Was bewirken die verschiedenen Stimmungen weltweit euphorisierter Hörer? Ist Alleinsein eine Möglichkeit? Bedeutet es Einsamkeit oder Schutz, dass niemand weiss, aus welchen Tiefen erzählt wird? Was fügen die Zeiten den Werken hinzu? Was sollte oder könnte jemand über sich selbst wissen, dessen Format und Wirkung kein anderer je erzielen würde? Gibt es neben dem gewohnten Denken in verschiedenen Sprachen auch ein Spielen in ihnen? Könnte die Differenz zwischen inneren Universen und der Betriebsamkeit der Aussenwelt erkennbar beschrieben werden? Sollte sie es? Wie hält sich die Seele zwischen all den Klängen, den Orten, den Momenten? Ist nicht allein die Verteidigung des Klanges das Gegenmittel zu all den nur noch simulierten täglichen Neuigkeiten, in denen auch noch fortgesetzt Hoffnungen verschwiegen oder marginalisiert werden? Ist es als eindeutiger Verlust zu beschreiben, wenn das künstlerische Terrain wieder Minderheitenraum werden müsste? Kann überhaupt bezweifelt werden, dass Kunst, möglichst klug moderiert, nur noch von instruktiven Gesprächsakten begleitet stattfinden sollte? Standen die leeren Säle im pandemiebedingten Lockdown nur für eine zeitweilig irritierte Routine oder für den Segen einer Rückkehr zum Urgrund musikalischen Sprechens? Ist es, von der Fähigkeit des Menschen zum Glauben abgesehen, letztlich nur die Beherrschung einer Materie, die alle Banalität in Schach hält? Gibt es richtigere Gründe, sich vertaner Zeit zu erwehren, als jemandem zuzuhören, der nicht ist, was er tut, sondern tut, was er ist? Woher stammt die sonderbare Idee, der Spieler als Übersetzer von Strukturen sei nur ein «Nachschaffender»? Bedeutet nicht vielmehr, dass ein Musiker seiner Dimension, wenn er die Linearität der Zeit verkörpert, sie gleichzeitig unwiderleglich aufhebt? Könnte es überhaupt eine Frage sein, ob der Solist Pahud, als Inbegriff des unentmutigten Menschen, dankbar auf die Welt und ihre Möglichkeiten blicken sollte – oder nicht vielmehr diese auf ihn?

Das Geheimnis muss nicht bewahrt werden – es bewahrt sich selbst.

Sommernachmittag im Tal der Elbe, Sinfoniekonzert der Berliner Philharmoniker, kein Platz mehr frei im Opernhaus Dresdens. Vor Sempers Bau stehen Musiker rauchend oder Witze erzählend am Bühneneingang. Sie sind Teil eines Signums der Weltkultur, reden aber im Augenblick über die Anreise, die Familie, Autos und

17

* * * *

* * * *

den Rasen vor ihren Häusern. Diese Wahrnehmung befreiend zu nennen, könnte sonderbar klingen – doch sehr wenige Leben dürften beschaffen und bestimmt sein wie die ihren. Was es von ihnen verlangt, als Elitebesatzung eines Flaggschiffs jedem Tag standzuhalten, sollte womöglich aus humanen Gründen kein Geheimnis sein – ist aber eines.

Und heute Dresden. Kompliziert war das Verhältnis beider Städte in Geschichte und Meriten, im Mentalen und der Sprache. So raunen Skeptizismen durch den Untergrund des Foyer-Geplauders – die murmelnde Reserviertheit des sächsischen Abonnenten. Gleich wird erlebbar sein, dass die hochgezogene Augenbraue des Abwartens, wie alles bloss regional Motivierte überhaupt, etwas beklagenswert Unterkomplexes hat –denn da ist kein Ort der Welt, den das Orchester nicht nach wenigen Takten aus Energie, Präzision und Wandelbarkeit scheinbar mühelos verändern könnte.

Zu haben sind noch Stehplatzkarten hinter der 2. Reihe des 4. Rangs.

Mit den ersten Takten von Strawinskys Sänger-Portrait Orpheus – des Mannes, den nicht verletzen konnte, was er besungen hatte – verwandelt sich die Festung in ein Forum der Zustimmung, mündend in jenen Applaus, der seinem eben noch etwas zugeknöpften Spender sogleich etwas Sachkundiges verleiht.

Zwei asiatischstämmige Studenten harren unter den weit oben im Rang Stehenden aus. Sie sprechen in halblautem amerikanischen Englisch, aus den Backpacks vor ihren Füssen ragen die Etuis von Flöten. In kaum zu bändigender Unruhe scheinen sie auf das zweite Stück des Nachmittags gewartet zu haben.

Aus ihren Programmheften, die sie mit eng anliegenden Armen vor der Brust halten, übersetzen sie sich gegenseitig mit leiser Stimme Einzelheiten. Aufgeschlagen haben sie die Porträtseite über Pahud, darauf eines der Bilder des hundertfach fotografierten Virtuosen, die über ihn selten mehr als das Sichtbare sagen, der Zuneigung oder Neugier des Hörers aber verbindlich entgegenkommen.

Dann erscheint er und wird Solist des Konzertes von Carl Nielsen sein.

Sekundenlang scheinen die beiden in ehrfürchtigem Staunen stillzustehen. Als immer mehr Applaus rauschend vom Parkett heraufsteigt, sind sie eher wortlos überwältigt als frenetisch mitteilsam.

Was jetzt beginnt, ist keine «Performance», sondern ein Versprechen auf Gewissheit – und die Zeit wird im Sinn aufgehen. Dass sie das ahnen, verspricht der Blick, den sie sich zuwerfen, als Pahud den Platz neben dem Dirigentenpult erreicht hat.

«He plays from memory!», kann einer der beiden noch staunend herausbringen, dann bricht die aufsteigende Quarte aus Streichern und hohem Holz über den Raum herein.

Die Enge auf dem Rang lässt mehr als das leise Schwingen nicht zu, mit dem sie auf das schwerelos artikulierte Tanzmotiv des ersten Satzes reagieren. Ihre asiatische Gemessenheit bewahrt sie davor, von denen tadelnd angesehen zu werden, deren Distinktionsbedürfnis sich auf den Unterschied zwischen Sitz- und Stehplatz konzentriert und nicht auf den zwischen Kantilene und staccato.

Bis in den letzten Winkel des Saales reichen, unentwegt wechselnd, Register und Details – als hätte Nielsen, der Holzbläser-Enthusiast, das Konzert geschrieben, damit Pahud, wie ein Rhapsode der Weltordnung, aus einem Roman lesen kann, der all die Leben beschreibt. Episoden kämpferischen Fieberwahns, das träumerische Innehalten, all die wechselnden Lichter aus Beschwörung und Angst, jener inständige Triller vor der wie von jenseits der Zeiten kommenden Kantilene –die Momente des Textes scheinen Gestalt zu werden in den beiden Hörern und ihrer berührend weltfremden Benommenheit.

Die Erinnerungen, die Pahud nicht nur hervorruft, sondern immerfort selbst erzeugt, schreiben sich ein auch durch sein klanglich vielfarbiges Beenden von Tönen, Phrasen und Sätzen. Sie scheinen das Gesagte jederzeit anders zu öffnen oder zu bewahren.

Denn als er nach dem leisen Paukenwirbel die eigentliche Kadenz durchquert hat, die aus seiner spektakulärsolistischen Kraft heraus in das irritierende Duo mit der Klarinette übergeht, später nur scheinbar erlöst wird von dem beschwichtigenden Tranquillo, aber dann doch weiterzieht durch neue Kämpfe, Fragen und gefährdete Schönheiten hindurch – da blendet er den Schlusston des Satzes in ein solches Nichts hinein aus, dass man sich und den beiden Staunenden beinahe wünschen möchte, dieses ges möge das letzte sein, was einst hörbar wäre von der Welt.

18

Und der zweite Satz, Bilderschauspiel aus Lyrismen und Akrobatik, Beklommenheit und Besänftigung, hat noch gar nicht begonnen.

Das wirklich Beschützende kann nicht beschrieben werden – es erscheint im Klang, jenseits der metaphernlosen Ebenen und lebendig werdend nur durch die grösste Gabe der Wenigen: Zielgenau an der Mühelosigkeit zu arbeiten.

Als Pahud die Bühne verlässt, schwingt der Raum zurück, wird wieder ein patinierter Prunksaal voller Menschen. Die Hoffnung, die bis eben erklärbar erschien, zerfällt neuerlich ins Unterholz der Allgemeinheit und die Labyrinthe der Kommunikation. Pause im Opernhaus.

Die beiden Studenten aber, flüsternd noch immer, unversehrt von der Konversation, die aus dem Parkett herauftönt, tauschen beinahe atemlos Sätze aus, als seien sie ungefähr der Lösung des Welträtsels nahe. Sie singen Nielsens Themen und Motive nach, indem sie Pahuds Phrasierung imitieren. Sie rätseln über die Herkunft seiner Klangfarben und seine beispiellose dynamische Skala («Unreachable, isn't it?»). Sie ahmen seine Spielhaltung nach, die niemals irgendetwas vorführt («He's not such a pathetic show guy.»). Sie ringen mit dem Ausmass des Erlebten («Head and shoulders above the rest – I can tell you that.»). Sie haben gesehen und gehört, dass unbestreitbar zu sein davon abhängt, es nicht erzwingen zu wollen. «And you know what, intelligence has never hurt emotions.» Dass sie nicht nur Pahud beschreiben, sondern womöglich das unerschöpfliche Kompendium eines seiner Lehrer, Michel Debost, gelesen haben, ist für den Dabeistehenden eines dieser Geschenke, die das Leben manchmal bereithält.

Auf den teureren Plätzen ist dagegen Zeit für Champagner, man nimmt ihn im Foyer. Irritierend die Anwandlung, Pahud sei in der Garderobe in Sicherheit – als wüsste man nicht aus jedem Konzert, dass er ebenso auch Kurz-Interviews und Autogramme geben, vor Kameras stehen, fast unermüdlich zuhören könnte bis zur letzten Minute aller Pausen. «Es ist heute schon mein drittes Konzert von Ihnen. Nein … das vierte.» – «Mein Lieblingskomponist ist Bach!» –«Mein Mann sagt, die Flöte ist aus Gold. Ist sie aber nicht, oder?» – «Es hat mich sehr beeindruckt. Und meine Tante auch.» – «Und wie lange spielen Sie schon Flöte?» – «Meine Tochter hat seit drei Jahren Unterricht. Geben Sie auch welchen?» – «Ist eine Flöte teuer?» – «Bitte schreiben Sie: ‹Für Hannelore›!» – «Müssen Sie viel üben?». Er aber bleibt all dem oft Gehörten gegenüber ganz und gar verbindlich, denn einstweilen sind sie da und ihre Leben erreichbar, sie nahmen Wege auf sich und halten Frieden. Denen, die dabeistehen, mit womöglich selteneren Worten, nimmt die Gestalt des Moments vielleicht den Mut oder sie sehen die Kostbarkeit der Zeit und behelligen ihn nicht. Denn wenn es jemanden gibt, der die seine nicht verschwendet, dann muss er es sein.

Bei den asiatischen Studenten und den anderen, oben im 4. Rang, herrscht eine unsichere Hoffnung: Man wüsste gern – denn jemand fing plötzlich zu fragen an – welche Bläser gleich die Sinfonie spielen … Brahms IV., … wenn er das jetzt auch noch …

Als die beiden hören, dass Pahud gewiss noch einmal wiederkomme, da leuchtet es aus ihnen, als sei das ferne Lebensende auf unbestimmte Zeit verschoben. Ihre kultivierte Herkunft kämpft sichtbar mit dem Wunsch, sich zu umarmen.

Dann kehrt der Hörer zurück zu Rängen und Parkett – hier und da verspätet, dadurch aber für die schon Sitzenden überall gut erkennbar – und das bereits wieder erscheinende Orchester beklatschend.

Pahud, am Pult wartend, die Augen beim sich sortierenden Publikum, prüft die Position des Kopfstücks im Korpus der Flöte und wirkt, als habe er sich bis eben in einem Parkcafé erholt – kein Zeichen einer Anstrengung.

Mit dem Beginn von op. 98, Insignie europäischer Orchesterkultur, wird die Bannkraft hörbar, die im Inneren solchen Klanges zu erleben weltweit beispiellos sein muss.

In dem zeremoniell-selbstbewussten Intervalldrama des ersten, der momentweise beklemmenden Melancholie des zweiten und der zugleich spöttischen und dämonischen Energie des dritten Satzes zieht der Strom der

19

Farben und Register die Kreise eines alten Wissens, abgemischt vor dem Hintergrund von mehr als einem Jahrhundert Tradition und Erfahrung.

Mit der finalen Passacaglia beginnt zu klingen, warum Brahms, der störrische Perfektionist, mit der sinfonischen Frage danach nicht mehr weiterkämpfen würde. Er besiegt den Dämon Beethoven, den Irrgarten der Tradition, die selbstgestellten Fragen – indem er nur noch von dem spricht, was der Rede wert ist.

Die nachschlagende Abwärts-Chromatik vor dem 3/2-Takt scheint ein Tor zu öffnen, als würde eine Verhüllung von einer Skulptur aus Tönen gezogen.

Mit der folgenden Flöten-Variation, schmerzlich kurzen acht Takten eines zeitlosen Sich-Aufschwingens und Zurückkehrens, zeichnet Pahud zugleich ein atmosphärisches Selbstbild, das nirgends erlernt oder vermittelt werden kann: Er bleibt vollkommen bei sich und beherrscht dabei den Raum bis in den letzten Winkel.

Dort aber stehen die beiden tapferen Aspiranten in der Haltung von Jüngern, die Hände mit den Programmheften nun gesunken, den Blick am Boden.

Im Moment der Wendung nach E-Dur flüstert hinter ihnen plötzlich eine Frau in mittleren Jahren – überwältigt, aber im denkbar ungünstigsten Moment – ob all das nicht überhaupt sehr anstrengend sei – sie spiele ja selbst auch ein wenig Flöte – und wie man da bloss … nach einem solchen Solo-Konzert noch … die Sinfonie … das sei ja alles nicht zu glauben …

Die zwei Männer sehen sich verstört um, als sei die Entehrung eines Tempels nicht wieder gut zu machen. Die Frau verstummt und lauscht mit schuldbewussten Augen den Aphorismen des Finales, der unaufdringlich klugen Chaconne.

Nach dem dröhnenden Schlussapplaus leeren sich Bühne und Saal; es stehen nun all die noch beieinander, die gern mit dem Erlebten zurechtkommen würden. Besonders für jene auf den Stehplätzen des 4. Rangs ist das nicht eben leicht, worin immer etwas Ermutigendes liegen wird.

Ja, natürlich, sagt mit bewegter Stimme ein älterer Herr im sehr feinen Anzug, nach dem Nielsen-Konzert noch Brahms IV., das spiele sich bestimmt nicht so nebenbei – aber auch von den fabelhaft heiklen Solokonzerten des zweiten Bach-Sohns, er wisse jetzt nicht, ob die jedermann hier bekannt seien, werde er sich sehr freuen, vielleicht noch zu erleben, dass Pahud sie eines Tages aufgenommen habe und gerne würde er es zu einem seiner Solo-Abende schaffen …

Eine Französin mit verwirrendem, klugen Lächeln erzählt, während eines Recitals in Kanada, in dem sie mit ihrem damaligen Mann gewesen sei, habe Pahud unter anderem die Serenade op. 41 von Beethoven, Jolivets «Chant de Linos», die Variationen von Schubert und die Prokofjew-Sonate gespielt.

Ihr Mann, damals auch Flötenstudent, aber seiner Pläne nicht sicher, habe ihr erklärt, dass das alles diffizile Spitzenwerke seien. Inzwischen habe er einen anderen Beruf – sie hingegen glaube zu wissen, dass das etwas zu tun habe mit den Einsichten jenes Abends … «… all Bach sonatas in one evening! But he is the only one who reaches the people!», ruft einer der Asiaten heftig nickend dazwischen.

Die Frau in mittleren Jahren, die selbst ein wenig Flöte spielt, scheint zu ahnen, dass das hier Gemeinte gar nicht ganz zu begreifen sein könnte – sie wirkt, als käme sie auf einem Pilgerweg an einer Quelle vorbei und fände kein Gefäss.

Da spricht, so stolz, als erzähle er von seinem geliebten grossen Bruder, der andere junge Mann, in der Hand Backpack und Flöte, zwischen die Umstehenden: «Simply because he can, you know?»

Ein angestellter Einlasser teilt von der Tür aus mit, dass er jetzt Feierabend und übrigens auch keine Lust habe, hier oben auf den billigen Plätzen zu übernachten.

So gehen sie, nach all den anderen aus Parkett und Rängen, hinaus in den noch hell gebliebenen Tag, in das Läuten zwischen den Türmen der Stadt und dem Flug der Möwen beim Fluss, der die Ufer trennt auf dem Weg zum Meer.

Die Unruhe des Platzes baut sich vor ihnen auf und kann doch nicht tilgen, was sie hörten. Aus der Kathedrale dringt Gesang, in den Bussen scheppern die Stimmen der Guides, im Schutz der Nebenstrassen wird es zögernd ruhiger.

20

Sie gehen wieder ihren Leben nach und der Zahl ihrer Stunden. Wenn Gott mit ihnen ist oder die Vernunft, könnten sie um die bemessene Zeit wissen. Denn sobald der Sturm sich erhebt oder das Licht schwächer wird und vielleicht einer, an den sie nicht glaubten, in ihr endendes Leben tritt, um sie zu fragen, was sie getan haben, würde die Erinnerung bei ihnen sein.

Und kämen einst sogar alle Wasser des Flusses zugleich und nähmen Stadt und Menschen mit und bliebe kein

Haus beim andern – so wird doch der Ort immer wissen, was die Erzählung war; an jenem Tag, zwischen Magie und Gesang des Virtuosen und den vieldeutigen Gewissheiten der e-moll-Passacaglia des unergründlichen Brahms.

Eines Tages, mitten in den regelmässig aufflackernden, öffentlichen Zerwürfnissen darüber, was im Leben aller unverzichtbar sei und was nicht, entdeckte ein gewählter Mandatsträger in sich oder in den Notizen eines Referenten den Satz, dass Kultur notwendig sei, weil sie «einen Mehrwert an Lebensqualität bilde».

Gesprochen in einem vorläufigen Alltag relativ beständiger Subventionen – seien sie auch offen angreifbar oder polemisch umkämpft – war der Satz zwar kein populistisches Kürzungspamphlet, ästhetisch aber desaströs und harmlos nicht zu nennen.

Dann brachte einer, dessen Klientel zum Volkstümlichen neigt, die Frage auf, ob etwa die Hauptstadt des Landes drei Opernhäuser brauche. Unbedingt, schrieb ein anderer, es dürfe nicht nur keines weniger sein, sondern es würden drei zusätzliche benötigt. Das ist zweifellos richtig, irritierte aber ähnlich erwartbar wie der Satz des Landespolitikers über den Mehrwert.

Es könnten Entscheidungsträger nachrücken, für die sich keinesfalls von selbst versteht, welche Impulse eine wahrhaftige Existenz ermöglichen würden und was also die Sanierung einer Bibliothek vom Neubau eines Kreisverkehrs unterscheidet.

Unterdessen werden die Schulsysteme an eine Ignoranz ausgeliefert, die – neben den musischen Fächern –weitgehend für entbehrlich erklärt, was allein die Art des «verstehenden Menschen» überhaupt legitimiert: Reflexionsfähigkeit und geformte Erfahrung.

Sollte das Armageddon einer Künstlichen Intelligenz unabwendbar sein, die jederzeit beliebig lange Traktate über alles zusammensetzen wird, müsste das lebendige Denken ohnehin wieder in private Zirkel evakuiert werden.

Bis dahin aber ist es inzwischen fast nirgendwo mehr eine unverzichtbare Voraussetzung, etwas wie einen sprachlich kohärenten Text, in dem ein Gedanke logisch auf den anderen folgt, wenn nicht schreiben, so doch wenigstens lesen und wiederzugeben zu können – eine Fähigkeit, die als einzige gar nicht diskutierbar sein dürfte. Zu missachten, dass jedes Menschen sprachliche Grenzen auch die seiner Welt sind, wird absehbar irreversible Folgen haben.

Die noch halbwegs erfassbaren Aspekte der Wirklichkeit werden auf Headlines reduziert – als sei die Lage in einem fort so infernalisch, wie sie auf «News-Screens» erscheint.

Die Hassrede eines Diktators aber, der wegen seiner missratenen Kindheit Unschuldigen den Tod androht, ist nur einen Streamingkanal vom Beginn der h-moll-Sonate Bachs entfernt. Das verlegt die Frage der Geistesgegenwart bildhafter als früher in den Betrachter. Er ist für seine Wahrnehmungen und ihre Folgen verantwortlich – er entscheidet, wem er zuhört und was sein Handeln lenkt.

Für die steuerbaren Teile der Bevölkerungen werden indes jederzeit virtuelle Realitäten vorgehalten, mit denen «Lebensqualität» über Ablenkungskonzepte konfiguriert wird. Mehrheitsfähige Erlebnisangebote nivellieren Identitäten und erzeugen offenbar das Bedürfnis, sich des eigenen Vorhandenseins durch öffentliches Bebildern zu versichern.

Eines Tages begann jemand, neben dem Zustand der Frisur oder der Optik des Abendessens auch in Echtzeit zu berichten, dass er seinen Platz in Reihe 14 erreicht habe, als sei die Philharmonie eine Filiale des «Lieblingsitalieners». Das Thema einer Bildungsoffensive wäre nun, dass darin keine amüsante Lappalie liegt, sondern ein Symptom. Irreparabel verschüttet wird dabei nicht die 8. Sinfonie von Schostakowitsch oder das

21

* * * *

2. Violinkonzert von Bartók, sondern der Weg zu ihrer inneren Erzählung. Von der Fähigkeit des Menschen, zuhörend sein Schicksal zu begreifen, hängt ab, ob er es wenden kann. Möge er andernfalls wenigstens seine Umgebung anständig behandelt haben.

Auch für die Nachkommenden des Kunstbetriebs wird die Knappheit der Ressource Aufmerksamkeit so bald nicht abzuwenden sein. Der dadurch etwas beklemmende artistische Athleten-Contest verlangt Signale unbeirrter Kühnheit – lange Reihen zielorientierter Newcomer navigieren in den Zeitfenstern der animierten Publikumserwartungen.

Was aber bedeutet «Karriere» und wem wäre sie warum zu wünschen? Wie gelassen denken die künftigen Akteure der Arenen über die Möglichkeit ausbleibenden Ruhms?

Ist es tröstlich oder eine Last, dass Erfolg nichts mit Seele und die Zwangslagen des Marktes nichts mit Schubert zu tun haben? Kann man die Welt als musikalisch beschreibbar ansehen und dennoch ohne Schmerzen daran festhalten, in ihr gewinnen zu müssen? Was zu erwarten oder nicht zu erwarten kann denen, die folgen wollen, von ihren Lehrern geraten werden?

Ein anhaltendes Phänomen der Moderne ist die dankbare Zuneigung gegenüber allen, die den Horizonten des Klanges keine Selbstdarstellungen zufügen.

Und was zu hoffen bleibt den beiden liebenswürdigen Bewunderern, die wir im 4. Rang der Oper sahen?

Wird ihnen nahekommen können, warum Pahud seine frühe künstlerische Willenshaltung im Gespräch mit Galway als determined but not ambitious beschrieb? Werden sie alles Unnütze vergessen, um sich seine von niemandem abhängige Gesinnung vorstellen zu können?

Mahnend steht am Wege jeden Ehrgeizes der Satz der portugiesischen Pianistin Maria João Pires, die Herausforderung ihres Lebens sei nicht gewesen, trotz ununterbrochener Verpflichtungen sechs Kinder grosszuziehen, sondern «eine Karriere zu haben und dabei Musikerin zu bleiben».

Als ein generöser Lehrer, der die Schwierigkeiten der Anderen sofort decodiert und hilfreich darstellt, ist Pahud so unentwegt gesucht, wie zugleich jedes Pensum neu in die Zeitpläne seiner weltweiten Engagements eingebaut werden muss.

In der Reihe der Legenden, die wiederum ihn zu inspirieren vermochten, kann der 2016 verstorbene Aurèle Nicolet gewiss als sein persönlich und künstlerisch wegweisendster Ratgeber gelten. Wenn Pahud, der ihm schon als Sechzehnjähriger vorspielte, von ihm spricht, ist es nach zwei Sätzen, als habe der Lehrer ihn und die Welt nie verlassen.

Mit Nicolet bleibt auch jene symbolhafte Episode verbunden, die die beiden Männer während zehn Tagen im Sommer 1992 in dessen Haus zusammenführte. Der ehemalige Soloflötist der Berliner Philharmoniker bereitete den Schüler zugleich auf das Probespiel um seine einstige Position und auf den international hochbedeutsamen Wettbewerb von Genf vor – beides gewann Pahud innerhalb weniger Wochen.

Mitte der 1990er Jahre ereignete sich auf einem von Nicolets immer überfüllten Meisterkursen auch ein kurzer Moment, der seinen Respekt für den so viel jüngeren Kollegen bezeugt.

Nach bereits mehrstündiger Unterrichtsarbeit sass er mittags allein am Tisch eines Restaurants und ass. Sonst von grosszügiger Geselligkeit, schien er dankbar für den Erholungsmoment zu sein und kein Student hatte es gewagt, seine Ruhe zu stören.

Da trat plötzlich ein ihm offenbar unbekannter Zuhörer des Kurses von der Seite heran, erinnerte, weil Nicolet ihn lange nicht unterbrach, sehr ausführlich an einen weit zurückliegenden Schriftwechsel und fragte, ob denn ein damals geplantes, aber nicht zustandegekommenes Konzert nun doch möglich werden könnte – da, wo er, der Fragende, herkomme, würden sich natürlich alle besonders freuen, usw. …

Dass der Mann sich Mühe gab, war nicht zu übersehen. Er stand aber für bestimmte Formen des Stils, denen auch Pahud gelegentlich ausgesetzt ist: Das Bewusstsein für Unterschiede wird von eher labilem Feingefühl untergraben. Dass man einen weltbekannten Flötenvirtuosen nicht anspricht wie einen herumsitzenden Bürobeamten, sollte als bewahrenswerter Mindeststandard erkennbar bleiben.

Nicolet sah von seinem Teller auf, brachte kurz seine freundlich knarzende Raucherstimme in Gang und sagte in dem charmanten Akzent eines Mannes aus Neuchâtel: «Wissen Sie, es ist sehr nett von Ihnen, aber – ich kann

22

nicht. Ich habe wirklich gar keine Zeit, leider. Aber Sie müssen Emmanuel anrufen! Er kann alles. Vielleicht wird es möglich sein – rufen Sie ihn an!»

Nicolet, Nestor der europäischen Flötenkunst und zugleich von durchaus praktischem Temperament, hatte wohl vor allem die bestmögliche Empfehlung für den Bittsteller im Sinn. Ebenso aber hätten die, die ihm zuhörten und die Szene sahen, auch an einen Ritterschlag für den Auserwählten denken können.

Der Mann entfernte sich dankbar. Nicolet verliess das Restaurant und kehrte auf die Bühne des nahen Saales zurück, um bis in den Abend hinein weiter Rat zu geben – unnachgiebig genau, aber wohlmeinend gegen jedermann.

In dieser Tradition sind auch Pahuds Meisterkurse Lehrstunden zwischen Zuwendung und Tiefenschärfe.

Er würde die Frage, ob es sich dabei um Audienzen mit Einschüchterungspotential handelt, so glaubwürdig ironisieren, als habe man ihm vorgeschlagen, französischer Präsident zu werden.

Von jeher reagiert er freundlich-irritiert auf die Echos seines Erscheinens. Seine anstrengungslose Wirkung bestimmt jeden Raum so, dass alle, die ihm vorspielen, nicht dauerhaft den Gedanken daran zulassen sollten, mit welchen Begriffen die Welt ihn beschreibt.

Gäbe es jemanden, dem das scheinbar gleichgültig wäre, hätte er den falschen Beruf gewählt – würde einer aber stattdessen im Angesicht von Pahuds Gegenwart zusammensinken, stünde er vor einem noch schwierigeren Problem.

Er müsste ein Phänomen aus der Erkenntnis ausklammern, auf dem sie beruht. Es ist, als würde man versuchen, mit Roger Federer zu trainieren, aber den Gedanken fernzuhalten, dass er der bewundernswerteste Tennisspieler aller Zeiten ist. Selbst wenn das momentweise gelänge, würde man dennoch keinen Ball erreichen – es sei denn, er liesse es zu.

Gegen dieses Dilemma agiert Pahud wie ein Spurenleser, wachsam gegenüber den kleinsten Details. Deren Bedeutung bildet sich nicht zuletzt ansatzweise in Nicolets Satz über das Flötenspiel ab, dass «der Weg von gut zu sehr gut sehr lang» sei.

In der immer begrenzten Zeit einer Masterclass erklärt Pahud Strategien gegen Probleme, aber überzeichnet nicht die gelegentlich komplizierten Zusammenhänge. Seine bildhaften Denkfiguren verraten das Ausmass seiner Erfahrung – schon eine Metapher kann Vorstellungswelten ändern. Denn «manche hören auf, zu suchen, wo es erst interessant wird». Er kommentiert in mindestens fünf Sprachen das ihm Dargebotene, imitiert, wenn nötig, den gehörten instrumentalen Status und ersetzt ihn durch die flötistische Idealversion seines Vorschlags. Immer wieder ereignen sich Momente leise staunender Erleuchtung, wenn junge Kollegen mitunter sogar ihrem eigenen, von ihm gespielten Instrument zuhören – als würden nun Leben und Klang die Wendung nehmen, nach der sie womöglich gesucht haben könnten.

Wollten die von ihm Lernenden zu verstehen versuchen, was es heisst, weltberühmt zu sein und dennoch Musiker zu bleiben, könnten sie sich unter den zahllosen Momenten auf die letzte Sopran-Arie der MatthäusPassion Bachs aus der Berliner Philharmonie (April 2010) konzentrieren.

«Aus Liebe will mein Heiland sterben» war vom ersten Ton an zum flötistischen Brevier über Leben und Schicksal des Weltenrichters geworden. Als die Solistin zudem begann, die Botschaft der Worte eher an ihrem stimmlichen Material auszurichten als umgekehrt, hatte Pahud den Hörenden und der Welt schon versprochen, dass die Erwartung des Endes sich in einem vertrauensvollen Frieden erfüllen kann.

Kammermusik in Salon-de-Provence – ein Ort, der seine Energien nicht benötigt, um sich zu erklären.

Die Mondzyklen im Uhrturm erinnern daran, wonach zu leben noch immer inneren Frieden verspräche –wenn Ausläufer des nervösen Gewirrs nicht schon gegen die Stadtmauern anrennen würden.

Der äussere Frieden aber bewahrt in der schweren Hitze des provenzalischen Sommers die Menschen und ihre Landschaft. Sie wird bis spät in den Abend hinein nicht weichen und jeder Luftzug, eher vom Mont Ventoux kommend als vom Mittelmeer, der die Ebene der alten Schlossresidenz über den Dächern streift, erinnert daran, dass die Ruhe die Lehrmeisterin der Bewegung sein könnte.

23

* * * *

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49