Oh, was für romantischeseinHotel!

L iebe Leserinnen und Leser!

Kennen Sie ein Hotel in Zürich, Bern oder Basel, wo man die eigenen Handtücher mitbringen muss? Wo der Hotelier erklärt, man solle doch bitte nur ein Mal am Tag duschen und grundsätzlich mit dem Wasser sehr sparsam umgehen. Wo der elek trische Strom eine Rarität ist, da auf dem Dach des alten Gasthauses nur eine kleine Solaranlage mit beschränkter Energieproduktion steht. Man benö tigt den Strom vor allem für Küche und Licht. Der Gastgeber fordert seine Gäste deshalb auf, maxi mal ein Handy an der Stromdose anzuschliessen. Oder haben Sie schon mal direkt neben einem Kä selager übernachtet? Oder in einem Bett aus dem 17.Jahrhundert? Kennen Sie ein Hotel in Zürich oder Basel, wo der Gastgeber höchstpersönlich das Abendessen kocht? Und wo man sein Bett selber beziehen muss?

Ja, es gibt sie im Tourismusland Schweiz – die kleinen und kleinsten Alp- und Berghotels, wo sich der Gast wie zu Hause oder bei guten Freunden fühlt. Wo es nicht um edles Design, WLAN, 24Stunden-Room-Service, Flachbildschirm-TV und Re genduschen geht. Eigenes Badezimmer? Vielleicht. In vielen der kleinsten Berghotels befindet sich die Toilette auf der Etage, so wie vor hundert Jahren. Jedem seine private Dusche? Es gibt eine Dusche für zehn oder fünfzehn Gäste – und die müssen sich absprechen: Wer duscht zuerst?

Eines haben diese kleinen und kleinsten Alpund Berghotels gemeinsam: Sie bieten dem Gast ein einzigartiges, authentisches Erlebnis. Man kann in einzelnen Fällen sogar von Abenteuer sprechen, wenn der Gast aus Zürich – zum Beispiel – nach dem Frühstück im Stall verschwindet und sich als

Älpler betätigt (sprich: Ziegen melken, Mist aus führen, Kühe zur Berghütte treiben). Alpöhi lässt grüssen!Ja,solche Hotels oder Berggasthöfe gibt es in der Schweiz. Die Hotellerie zwischen Genfer- und Bodensee besteht nicht nur aus Luxushäusern und edlen Grandhotels, wo Gäste wie «Könige» ver wöhnt werden und wo ein normales Doppelzim mer nicht unter 500 oder 600 Franken zu haben ist.

Ich habe mich in den letzten Jahren lange und intensiv mit der schweizerischen Hotellerie ausei nandergesetzt, viele Hotels getestet und beurteilt. Was ich bei den Recherchen für dieses Buch erlebt habe, ist ebenso einzigartig, wie die meisten porträtierten Hotels und Berggasthöfe. Kurz und gut: Die eidgenössische Beherbergungsbranche (sprich Hotellerie) besteht nicht nur aus sogenannten «Leuchttürmen» wie «The Dolder Grand» (Zürich), «Badrutt’s Palace Hotel» (St. Moritz) oder «BeauRivage Lausanne». Nichts gegen diese Top-Häuser! Sie sind für das Ansehen des Tourismuslandes Schweiz und unsere Hotellerie von grösster Bedeu tung!

Hans R. Amrein Autor & Publizist

Vorwort 9

Was aber ist mit den kleinen und kleinsten Alpund Berghotels? Welche Rolle spielen diese «Aus senseiter» im Markt und in den Ratings der Bran che? Meine Erkenntnis: Sie spielen in der Regel gar keine Rolle. Man kennt sie nicht, oder lernt sie erst per Zufall kennen. Motto: Oh, was für ein romanti sches, sympathisches, kleines Hotel! Gar nicht ge wusst, dass hier so eine Hotelperle existiert!

Genau so ist es mir bei den Recherchen für die ses Buch gegangen. Da entdecke ich ein (bisher unbekanntes) Berggasthaus im Appenzell oder Un terengadin. Die spontane Reaktion: Wow! Was für ein tolles, kleines Haus! Was für sympathische Gast

geber! Und was für eine schmackhafte Küche! Zwar serviert man dem Gast «nur» eine Bratwurst mit Rösti, dazu einen Kräutersalat. Und zum Dessert gibt’s gebrannte Creme oder ein Stück Apfelkuchen mit Schlagrahm. Nur: Die Bratwurst stammt vom Metzger aus dem Dorf, das Fleisch von Biotieren aus der Region – und sie schmeckt vorzüglich. Die beste Bratwurst weit und breit. Ein Erlebnis. Und die Rösti? Goldgelb mit Butter von der Alp in der alten Gusseisenpfanne gebraten. Ein Gedicht. Der Kräutersalat: Ganz klar, die Kräuter stammen aus dem eigenen Kräutergarten hinter dem Haus. Ge brannte Creme und Apfelkuchen sind selbstver

10 Alp- & Berghotels Schweiz

ständlich hausgemacht – und der Schlagrahm kommt aus der Alpkäserei gleich nebenan.

Natürlich bieten nicht alle in diesem Buch porträtierten Alp- und Berghotels eine solch authenti sche Bilderbuchküche. Doch etwas zieht sich wie der berühmte rote Faden durch alle Berghotels und Berggasthäuser: Sie sind echt oder eben authen tisch, wie man heute sagt. Da findet kein insze niertes Hoteltheater statt. Und die Gastgeber? In der Regel bodenständige, einfache Leute. Echte Gastwirte eben. Sie stehen Tag und Nacht im Be trieb, servieren, kochen, reinigen das WC auf der Etage, kümmern sich um Einkauf, Buchhaltung und technische Infrastruktur (sprich: wenn Regen durchs alte Holzdach sickert, repariert man das Dach eben selber).Nun,

nach welchen Kriterien wurden die 140 Alp- und Berghotels ausgesucht? Ganz einfach: Es ging darum, Hotels und Bergasthäuser vorzustel len, die abseits der grossen Touristenorte stehen. Hotels, die von den Gastgebern persönlich geführt werden. Hotels, die stimmig sind und dem Gast eine einzigartige oder besondere Atmosphäre bie ten. Hotels mit Geschichte(n). Die üblichen Stan dards und Kriterien aus der «gehobenen Hotellerie» gelten nicht oder nur bedingt. Wie gesagt, ob das Haus über moderne Badezimmer mit Re genduschen verfügt, ist zweitrangig. Auch die er wähnten Hotelsterne sind für einmal nicht rele vant. Man könnte auch sagen: Die Sterne gehören an den VieleHimmel…derporträtierten Alp- und Berggasthäu ser sind nicht Mitglied in einem Branchenverband, viele sind auf Booking & Co. nicht buchbar. Wer bung? Kein Thema. Man kennt seine Gäste. Und trotzdem haben diese kleinen und kleinsten Gast

häuser Erfolg. Nur ein Beispiel: Das kleine Berg gasthaus auf der Bundalp (Berner Oberland) ist in den Sommermonaten seit Jahren praktisch immer ausgebucht oder sehr gut belegt (Auslastung bei 80 bis 90 Prozent). Ein glücklicher Gastwirt – trotz Frankenstärke. Sein Erfolgsrezept: Der Gast sucht auf der Bundalp das einfache Leben. Er will den Käse riechen, die Ziegen streicheln. Egal, ob das WC auf der Etage liegt.

PS: Die Alp- und Berghotels werden im Buch in den jeweiligen Kapiteln (Regionen) nicht alphabe tisch aufgeführt, sondern nach der Höhe des Betrie bes. Die angegebenen Preise verstehen sich für zwei Personen. Zudem hat das Buch keinen An spruch auf Vollständigkeit. Der Autor hat die Hotels und Berggasthäuser nach den in diesem Vorwort erwähnten Kriterien und Aspekten ausgewählt.

Hans R. Amrein

Vorwort 11

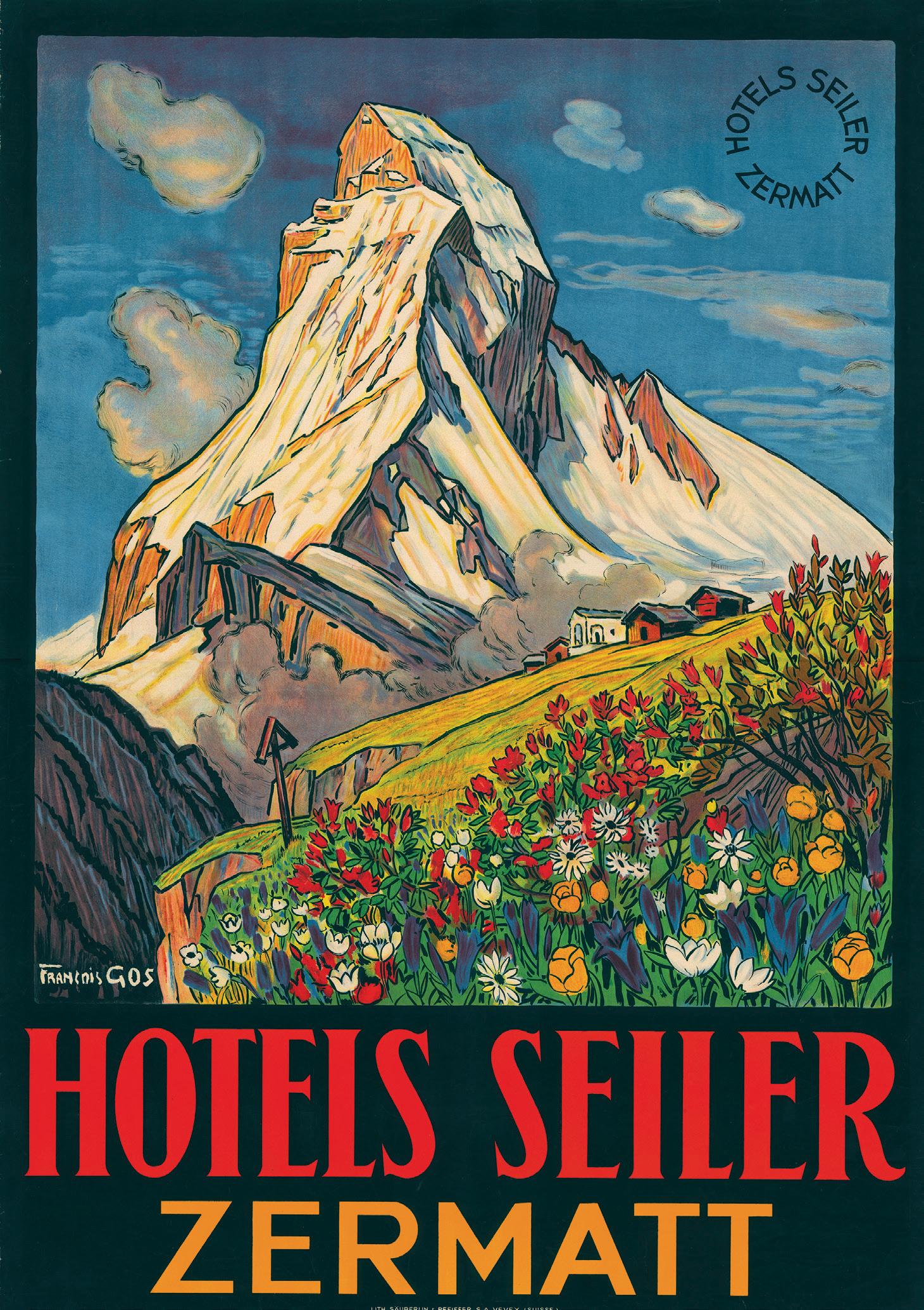

14 Alp- & Berghotels Schweiz Werbung für den Zermatter Sommertourismus (1932).

Die Geschichte der Alp - und Berghotels

Es waren im späten 16. Jahrhundert englische Jünglinge aus der britischen Ober schicht, die sich zum Abschluss ihrer Ausbildung an den Mittelschulen auf eine Europareise begaben. Man besuchte die klassischen Stätten in Europa, vor allem Italien war damals ein begehrtes Reiseziel. Begleitet wurden die jungen Englän der oft von Lehrern und Pfarrherren. Diese wollten ihren Schützlingen die Kultur und Sitten fremder Länder näherbringen. Es ging auch darum, die Sprache und Manieren der jungen Männer zu verfeinern und sie in die hohe Schule der Diplo matie einzuführen. Die jungen Briten waren sozusagen die ersten Vorboten der späteren englischen Touristen, die Mitte des 19. Jahrhunderts den europäischen Alpenraum eroberten.

Im 17. Jahrhundert gab es dann eine sogenannte «Grand Tour». Sie führte zu den Sehenswürdigkeiten des europäischen Festlandes, nach Rom, Paris, Florenz oder Madrid. In Tagebüchern und Reiseführern wurde die «Grand Tour» propa giert. Damals dienten die Alpen allerdings bloss der Überquerung auf dem Weg in den Süden und wieder zurück. Die Schweiz, vor allem die Alpentäler im Wallis, wurde erstmals erwähnt.

Im 18. Jahrhundert wurde die Schweiz immer mehr zum Reiseziel der engli schen Oberschicht. Vor allem die idyllischen Landschaften und die hohen Berge hatten es diesen ersten Touristen angetan. Man reiste vorerst über Frankreich an den Genfersee, später ins Berner Oberland. Die Schweiz wurde jetzt zum touris tischen Reiseziel der Engländer.

Es waren im 18. Jahrhundert Naturforscher und einige Schriftsteller, die schon früh mit Pferd und Kutsche in oder durch die Schweiz reisten und dabei die einzig artige Alpenwelt entdeckten. Vor allem dem damals berühmten Arzt, Naturfor scher und Universalgelehrten Johann Jakob Scheuchzer (1672 bis 1733) aus Zürich war es zu verdanken, dass die Schweiz später in England zum begehrten Reise ziel wurde. Scheuchzer war der erste Forscher, der sich mit wissenschaftlichen Absichten in die Alpen wagte. Er bestieg sogar die Rigi und den Pilatus – und war von den Gipfeln begeistert. Nach seinen Reisen verschickte der Zürcher Briefe und Fragebogen zu Pflanzen, Tieren und Landschaften. Die Empfänger waren Politiker und Gelehrte in ganz Europa. Die Schweizer Alpenwelt wurde so bekannt und populär. Johann Jakob Scheuchzer wurde bereits 1704 in die damals renommierte «Royal Society» in London aufgenommen, was für den Schweizer Forscher eine grosse Ehre war. Nur selten wurde ein Ausländer Mitglied dieser elitären, englischen High Society. Scheuchzer wurde also so etwas wie ein Pionier, als es darum ging, das Alpenland Schweiz in der britischen Gesellschaft zu etablieren.

Die Geschichte der Alp- und Berghotels 15

J. J. ROUSSEAU UND GOETHE ALS VORBOTEN DES ALPINEN TOURISMUS

Doch Scheuchzer war nicht der einzige, der Werbung fürs Alpenland Schweiz machte. Auch der Berner Patrizier, Arzt und Gelehrte Albrecht von Haller (1708 bis 1777) verbreitete die Romantik der Alpen über seine Verse «Die Alpen», die 1729 veröffentlicht wurden. Etwa 40 Jahre später tauchte der in Genf geborene Jean-Jacques Rousseau (1712 bis 1778) auf und sorgte mit seinen Briefen und Schriften in ganz Europa für Aufmerksamkeit. Und natürlich spielte auch einer der grössten Dichter der Geschichte eine Rolle bei der literarischen Vermarktung der Schweizer Alpen: Johann Wolfgang von Goethe (1749 bis 1832) berichtete ausführlich, aber auch kritisch über seine Reisen durch die Schweiz. Vor allem die alpinen Attraktionen wie Staubbachfall (Lauterbrunnen) oder Rhoneglet scher liessen Goethe nicht kalt. Der Gotthardpass und die Legende um Wilhelm Tell inspirierten ihn zu pointierten Schilderungen.

Haller, Rousseau, Goethe und Scheuchzer: Sie waren im 18. Jahrhundert die besten Werbeträger und Botschafter für die Schweizer Alpen. Ihre Schriften und Berichte führten dazu, dass immer mehr «Touristen» in die Schweizer Berge pilger ten. Man könnte auch sagen: Goethe, Rousseau, Haller & Co. legten die geistige Grundlage für die spätere Entwicklung der Schweizer Alp- und Berghotellerie.

Die ersten Touristen besuchten die Schweiz also nicht mehr aus Forschungs gründen, sondern aus Vergnügen und zur Erweiterung des geistigen Horizonts. «Der Inhalt einer Reise war wichtiger geworden als ihr Ziel», so der Historiker und Buchautor Dr. Roland Flückiger. «Man könnte diese Zeit auch als die Geburts stunde des Schweizer Tourismus bezeichnen.»

DIE ENGLÄNDER KOLONIALISIEREN DIE SCHWEIZER BERGE

Bereits im 18. Jahrhundert wagten sich Neugierige in die Gebirgs- und Gletscher welt mit der Absicht, Berggipfel zu besteigen. So betrat ein Mönch aus dem Kloster Engelberg 1739 erstmals den Gletscher am Titlis. Fünf Jahre später bestieg eine Klettergruppe mit zwei Klosterbrüdern erstmals den Gipfel des Titlis. 1741 war es der Engländer William Windham (1717 bis 1761), der erstmals das Gletschereis am Montblanc betrat. Doch erst 1786 gelang einer Seilschaft nach mehreren erfolglosen Versuchen die Erstbesteigung des Montblanc-Gipfels. 1811 wurde der erste Schweizer Viertausender bestiegen, nämlich der Jung

16 Alp- & Berghotels Schweiz

fraugipfel (4158 Meter). Es war ein früher Höhepunkt in der Geschichte des Schweizer Alpinismus.

Nach Titlis und Jungfrau folgte im August 1813 die Erstbesteigung des Breit horns (4164 Meter) bei Zermatt – und zwischen 1819 und 1822 wurden mehrere Gipfel im Monte-Rosa-Gebiet erstmals bestiegen. Dann wurde es in den Schwei zer Bergen ruhig, bis um 1850 die Engländer die Berggipfel entdeckten. «Sie kolonialisierten von nun an die Alpengipfel während Jahrzehnten», schreibt Ro land Flückiger in seinem Bildband über Alpinismus und Bergtourismus. «Die Eng länder nahmen die Schweizer Berge sozusagen in Beschlag.»

Dass die Schweizer Alpen Ende des 18. Jahrhunderts erstmals zum «Mekka der englischen Bergsteiger» wurden, ist auf das Ende des Siebenjährigen Krieges zwischen England, Portugal, Spanien und Frankreich zurückzuführen. Bereits nach den Friedensschlüssen von Paris und Hubertusburg 1763 erreichte eine erste «englische Invasion» die Schweizer Alpen, denn von nun an stand den Englän dern der Weg durch Frankreich wieder offen. Bevor die Briten die Alpen im Wallis und Berner Oberland eroberten, liessen sie sich in der Westschweiz nieder, vor allem am Genfersee. Von Genf aus hatten sie eine wunderbare Sicht auf den Montblanc…Dannbrach um 1789 die französische Revolution aus. Napoleons Kriege ver setzten der touristischen Entwicklung in ganz Europa einen herben Rückschlag. Erst nach dem Wiener Kongress von 1815 herrschte in Europa wieder völlige Reisefreiheit. Die erste Fahrt eines Dampfschiffes über den Ärmelkanal von Eng land an die französische Küste fand im Jahr 1816 statt.

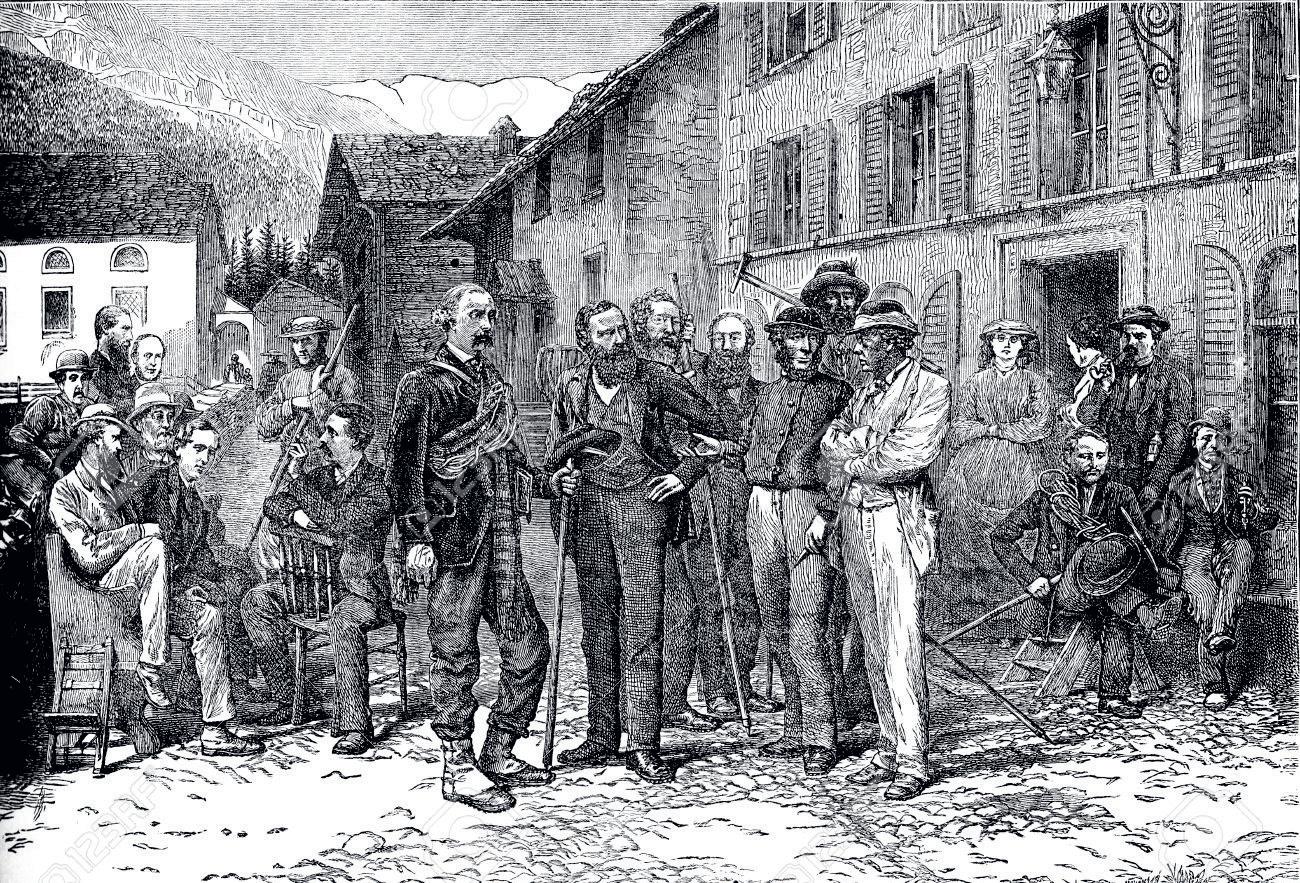

Bild oben: duundDerBildindemmischeBergsteigerBritischeundeinheiBergführervorHotelMonteRosaZermattum1857.nächsteDoppelseite:RhonegletscherdasHotelGlacierRhôneum1870.

Die Geschichte der Alp- und Berghotels

17

WARUM DIE ENGLÄNDER IN DIE ALPEN PILGERTEN

Die Frage drängt sich auf: Warum waren es gerade die Engländer, die dem Touris mus im Alpenraum so wichtige Impulse gaben? Roland Flückiger: «Entscheidend war zunächst die in England sehr früh einsetzende Industrialisierung bereits um 1800. Es entstand eine vermögende Mittelschicht, die über genügend freie Zeit und Einkommen verfügte, um sich auf Reisen zu begeben.»

Hinzu kam auch die verbesserte Infrastruktur zum Reisen. Die Anfahrtszeit in Richtung Alpen verkürzte sich markant. Ein weiterer Grund war die Sportbegeis terung der Engländer. Für sie war die Erstbesteigung eines Gipfels ein sportlicher Wettkampf.DieEngländer

prägten die Eroberung der hohen Alpengipfel bis ins ausge hende 19. Jahrhundert wie keine andere Nation. Angekurbelt wurde der englische Tourismus in die Schweiz vom jungen Engländer John Murray (1808 bis 1892), der 1829 den ersten Schweizer Reiseführer im Verlag seines Vaters in London herausgab.

DIE «GOLDENEN JAHRE DES ALPINISMUS»

Die ersten englischen Touristen hielten sich am Genfersee auf, bevor sie in die höher gelegenen Orte gingen. Interlaken wurde 1834 noch als «englische Kolonie» bezeichnet. Wenige Jahre später entdeckten die Engländer Lauterbrunnen und Mürren. In Interlaken stiegen nun vor allem deutsche Reisende ab.

Und dann wurde vor allem Zermatt von den Engländern erobert. Das Dorf mit dem berühmtesten Berg wurde Mitte des 19. Jahrhunderts zum «Mekka der eng lischen Bergenthusiasten», wie Roland Flückiger sagt. Der Blick aufs Matterhorn gehörte bald einmal zum «must» einer Reise in die Alpen.

Es war die Zeit um 1850, als unter den englischen Bergenthusiasten ein Wett rennen um die Erstbesteigungen begann. Den Anfang machte das von Saas-Fee aus erreichbare Strahlhorn mit 4190 Metern. Das war 1854. Im gleichen Jahr wurde das Gasthaus Riffelberg oberhalb von Zermatt eröffnet. Es war nun das Basislager für die Hochtouren im Monte-Rosa-Massiv. Es folgte eine Erstbesteigung nach der andern: Dufourspitze 1855, Allalin- und Lagginhorn 1856, Dom 1858, Eiger 1858, Weisshorn und Schreckhorn 1861.

Höhepunkt und Abschluss dieser alpinen Hochsaison war dann die Erstbe steigung des Matterhorns durch die Seilschaft von Edward Whymper am 14. Juli

20 Alp- & Berghotels Schweiz

1865. Whymper bereitete sich fünf Jahre lang minutiös auf die weltberühmt ge wordene Expedition am Matterhorn vor. Er logierte im Hotel Monte Rosa, dem Hauptquartier der Engländer in Zermatt. Die Seilschaft erreichte den Gipfel des Matterhorns, doch beim Abstieg kamen die meisten der Bergsteiger ums Leben.

Die Tragödie am Matterhorn sorgte weltweit für Schlagzeilen in fast allen Zeitun gen – und sorgte so wiederum für Werbung für die Alpenwelt.

Mehr als 30 Erstbesteigungen von Drei- und Viertausendern fanden während der «Goldenen Jahre» (etwa 1850 bis 1865) statt. Es waren fast ausnahmslos britische Seilschaften, welche die Gipfel eroberten. Natürlich mit Unterstützung durch einheimische Bergführer.

«MEKKA» DER ENGLÄNDER

Die Engländer dominierten die Szenerie in den alpinen Gegenden Mitte des 19. Jahrhunderts fast total. Von den etwa 1700 Ankünften in Zermatt im Jahr 1857 waren 60 Prozent Engländer, 16 Prozent Deutsche, 10 Prozent Schweizer und 9 Prozent Franzosen. Laut Roland Flückiger wiesen seit den späten 1850er-Jahren zahlreiche Berichte auf eine eigentliche «Flut von Engländern» hin, welche viele Berggaststätten teils wochenlang in Beschlag nahmen.

Kein Wunder, waren es Engländer, die 1857 in London den ersten Alpenclub Europas ins Leben riefen: «The Alpine Club». Seine Mitglieder waren vor allem Akademiker, Rechtsanwälte, Pastoren und Professoren. Der österreichische und der Schweizer Alpenclub entstanden erst viel später.

Die britische Clubzeitschrift «Alpine Journal» sowie weitere Berichte und Bü cher waren hervorragende Werbeträger für die Schweizer Alpen. Fazit: Die Nach frage nahm laufend zu, immer mehr Engländer strömten in die Schweizer Berge.

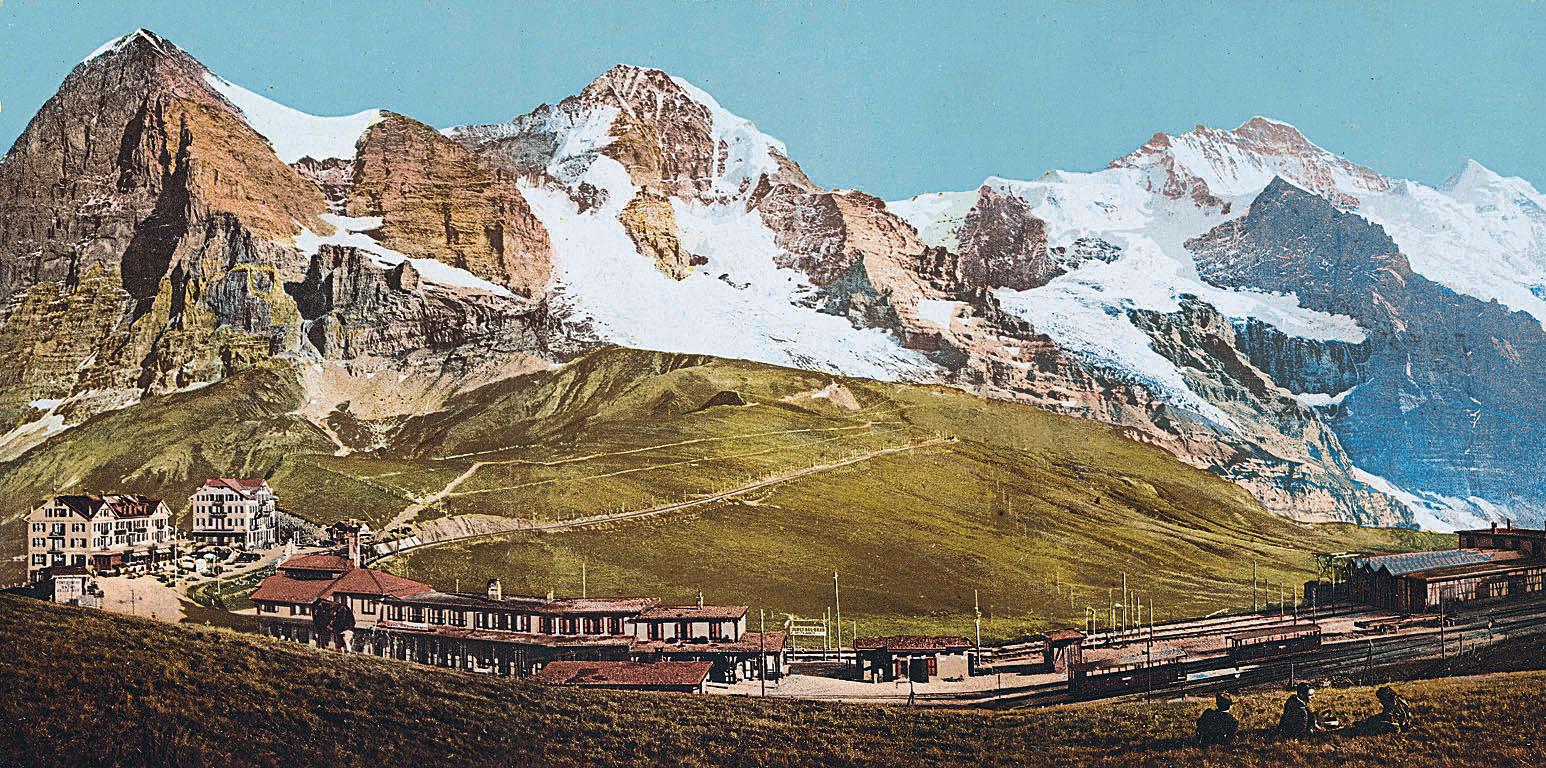

Das Hotel auf der Kleinen Scheidegg um 1920.

Die Geschichte der Alp- und Berghotels 21

22 Alp- & Berghotels Schweiz

Alexander Seiler (stehend in der Mitte, ohne Hut) ungefähr im Jahr 1890, umgeben von Alpinisten und Hotelangestellten vor der Längsfront des Hotel Monte Rosa (Zermatt).

Die Geschichte der Alp- und Berghotels

Die Geschichte der Alp- und Berghotels

23

In den von Engländern dominierten Hotelbetrieben von Zermatt, aber auch am Eggishorn oder auf der Belalp unterhielten sich die Menschen vor allem in engli scherDieSprache.englischen Bergenthusiasten interessierten sich immer mehr auch für Berge um die 3000 Meter. So wurden das Blüemlisalpmassiv bei Kandersteg, das Faulhorn in Grindelwald, der Titlis bei Engelberg oder das Bernina-Massiv bei Pontresina entdeckt und bestiegen. Und in Mürren war, nach Bau des ersten Hotels im Dorf um 1858, das 2970 Meter hohe Schilthorn die grosse Attraktion der Engländer.

THOMAS COOK UND SEINE TOURISTENGRUPPEN

Der Begriff «Massentourismus» war damals noch unbekannt, doch in der zwei ten Hälfte des 19. Jahrhunderts verbreitete sich das Phänomen der Gruppen reise, nachdem die Bergenthusiasten aus England bisher meistens alleine oder in Kleingruppen die Schweiz aufgesucht hatten. Erfinder der Gruppenreise war, wie könnte es anders sein, ein Engländer: Thomas Cook (1808 bis 1892). Cooks Grup penreisen waren perfekt organisiert, die Risiken einer selbstständigen Tour in die Schweiz wurden fast vollständig ausgeschlossen. 1863 organisierte Cook die erste Gruppenreise durch die Schweiz. Diese Pionierreise führte von Genf zum Montblanc, dann nach Martigny, Sitten und Leukerbad. Cook wanderte mit seiner Gruppe über den Gemmipass nach Kandersteg, es folgten eine Kutschenfahrt nach Spiez und eine Schifffahrt nach Inter laken. Mit der Kutsche ging es dann weiter nach Lauterbrunnen, dann zu Fuss auf die Kleine Scheidegg. Später reiste Cooks Gruppe mit dem Dampfschiff über den Brienzersee – und es ging über den Brünnigpass nach Luzern. Höhepunkt dieser Etappe war die Besteigung der Rigi. Mit der Bahn fuhren die Engländer von Luzern nach Neuenburg – und dann nach London zurück.

HOTELMÄZENE AUS ENGLAND

Das Interesse der Engländer an der Schweizer Bergwelt schien grenzenlos zu sein. So engagierten sich einige Briten auch finanziell zugunsten von Hotelbau ten. Investiert wurde ganz diskret im Hintergrund, nur selten erfuhr die Öffent lichkeit von den finanziellen Engagements der britischen Investoren.

24 Alp- & Berghotels Schweiz

Franz und Alexander Wellig aus Fiesch im Wallis hatten in den 1850er-Jahren die Absicht, ein Hotel am Eggishorn zu bauen. Der Engländer John Birkbeck (1817 bis 1890), ein leidenschaftlicher Bergsteiger, erfuhr von den Hotelplänen der Fiescher Hotelgründer – und beteiligte sich am Hotelbau mit einer beachtlichen Summe. Auch beim Bau des Hotels auf der Belalp griff der Engländer kräftig in seineDiePrivatkasse.FiescherHoteliers und Investor John Birkbeck waren kein Einzelfall, auch der Hotelier Johann Sterchi aus Mürren kam in den Genuss eines Darlehens von 38400 Franken (nach heutigem Wert etwa 2 Mio. Franken), das ihm die Londoner Firma Bullok W. Thomas & Cie. zur Verfügung stellte.

SO ENTSTANDEN DIE ERSTEN HOTELSTERNE

Die Gruppenreisen von Thomas Cook & Co. führten im späten 19. Jahrhundert zu einem Reiseboom. Reisen wurde immer populärer – und die vermögende englische Mittel- und Oberschicht konnte es sich leisten. Die ersten Reisen unternahmen die Engländer in Gruppen, später kamen sie alleine. Bei der Entwicklung des Indi vidualtourismus spielten aber auch die Reiseführer eine wichtige Rolle. Im Jahr 1838 veröffentlichte der Buchverlag von John Murray (1808 bis 1892) das «Handbook for Travellers on the continent». Zwei Jahre später erschien Murrays erster Reisefüh rer für die Schweiz. Der englische Reiseverleger publizierte in seinem SchweizGuide erstmals eine Liste von Gasthäusern und Hotels zu jeder Ortschaft.

Der zweite bedeutende Reiseführer über die Schweiz wurde 1844 vom Verlag Karl Baedeker (1801 bis 1859) herausgegeben. Baedeker orientierte sich aber am Reiseführer von Murray. Das Besondere: Karl Baedeker zeichnete die besten Berghotels der Schweiz erstmals mit Sternen aus. So entstanden die Hotelsterne (Klassifikation), die heute noch aktuell sind und von den Branchenverbänden europaweit vergeben werden.

Die englischen Berggänger der «Belle Epoque» waren nun – ausgerüstet mit dem neusten Murray oder Baedeker unter dem Arm – bereit für das «Abenteuer Hochgebirge» in den Schweizer Alpen. Die Reiseführer sprachen aber nicht nur Bergsteiger und Hochalpinisten an, sondern auch «Genussberggänger», die in den alpinen Hotels abstiegen und aus sicherer Distanz von der Terrasse aus die Abenteuer am Fels beobachteten. Bereits um 1900 waren die aktiven Bergsteiger, welche die hohen Gipfel eroberten, eine Minderheit. «Fernglas und Champagner lösten nun Bergschuhe und Alpenstock ab», so Roland Flückiger.

Die Geschichte der Alp- und Berghotels 25

26 Alp- & Berghotels Schweiz

UND SO ENTSTANDEN DIE ERSTEN ALP- UND BERGHOTELS

Noch im 17. und 18. Jahrhundert waren die Alpen vor allem ein Durchgangsort. Man überquerte die Alpenpässe mit dem Ziel, vom Norden in den Süden oder umgekehrt zu reisen. Es gab nur wenige Unterkunftsmöglichkeiten, zum Beispiel in den Hospizen der Alpenpässe. Hospize wie diejenigen auf der Grimsel oder auf dem Gotthard standen den Bedürftigen bis ins 19. Jahrhundert kostenlos zur Verfügung. Die «Gäste» übernachteten in Ställen auf Stroh, so wie die Tiere. Die wenigen Gasthäuser in der Alpenregion standen in der Frühzeit des Tourismus vor allem in den Taldörfern. Sie boten einfache Nachtlager an. In höheren Lagen übernachteten die Wanderer und Bergsteiger in Privathäusern, bei Ge meindepräsidenten, Landvögten oder Pfarrherren. Einige Gemeinden führten ein Wirtshaus in eigener Regie, so zum Beispiel Meiringen oder Gstaad mit dem «Landhaus». In Interlaken gab es im späten Mittelalter eine bekannte Klosterherberge, die der Staat auf der Grundlage eines Tavernenrechts an Privatperso nenErsteverpachtete.Fremdenunterkünfte für Bergsteiger entstanden im frühen 19. Jahrhun dert. Auf der Rigi wurde 1816 das erste Berggasthaus der Schweiz eröffnet, im Berner Oberland entstand in den 1820er-Jahren ein Berggasthaus auf dem Faul horn, um 1830 wurden im Wallis mehrere Gast- oder Wirtshäuser eröffnet, so zum Beispiel in Saas Grund oder am Rhonegletscher.

DAS ERSTE BERGHOTEL DER SCHWEIZ ENTSTAND AUF DER RIGI

Die Rigi war lange Zeit der berühmteste Berg der Schweiz, ein Wallfahrtsort und Ausgangspunkt der touristischen Entwicklung im Alpenraum. Auch da spielten die englischen Reiseführer eine zentrale Rolle, indem immer mehr «normale Aus sichttouristen» – und nicht nur Wallfahrende – den Berg bevölkerten. Es drängte sich so etwas wie ein Hotel auf dem Gipfel auf – und so wurde am 14. August 1816 das erste Berghotel auf Rigi-Kulm eröffnet. Von Komfort konnte allerdings keine Rede sein, denn das erste Kulmhaus auf der Rigi unterschied sich nur un wesentlich von den damaligen Alphütten. Das Haus mit seinen drei Zimmern und den sechs Betten genügte dem Ansturm der Touristen bald nicht mehr. Acht Jahre später wurde das Kulmhaus vergrössert, die Bettenzahl stieg auf 26. Das Berghaus auf dem Jung fraujoch um 1937.

Die Geschichte der Alp- und Berghotels

27

Gasthaus auf der Rigi war damals das berühmteste und erfolgreichste Berghotel der Schweiz. Damit nicht genug: Der Touristenstrom riss nicht ab und es dräng ten sich weitere Hotelbauten auf. Im Sommer 1825 standen auf der Rigi nicht weniger als sieben Gasthäuser mit über 200 Betten.

Zum Vergleich: Weggis und Vitznau am Vierwaldstättersee hatten damals nur gerade zwei bescheidene Gasthäuser, die berühmten Grandhotels (zum Beispiel Vitznauerhof) entstanden erst Jahre später. Luzern, der Bürgenstock, Mor schach und Seelisberg waren zu dieser Zeit in den Reiseführern noch gar nicht erwähnt.Auchim

Berner Oberland bot sich um 1830 das gleiche Bild: In der Jungfrau region erwähnen die damaligen Reiseführer neben Thun und Interlaken nur ge rade die Talorte Lauterbrunnen und Grindelwald. Und im Wallis, der späteren Hochburg des alpinen Tourismus, waren Orte wie Zermatt oder Saas Grund (noch) kein Thema. Die Reisenden aus England fuhren über die Bischofsstadt Sitten durchs Rhonetal, dann über den Simplonpass nach Mailand. Die Seitentäler liess man vorerst links liegen.

Doch das änderte sich in den späten 1830er-Jahren rasch, denn jetzt begann im schweizerischen Fremdenverkehr eine intensive Bauphase. Die ersten richti gen Gasthäuser und Hotels entstanden aber nicht in den Alpen, sondern an den grossen Seen und in den Städten. In Genf, Lausanne, Vevey, Thun oder Luzern entstanden damals die ersten repräsentativen Hotelbauten. Zwar wurde auch in den Berggebieten gebaut, vor allem in Tälern und Dörfern. Es waren aber eher bescheidene Gasthäuser, die oft direkt an den Verkehrswegen lagen.

An der 1830 eröffneten Gotthardstrasse entstanden mehrere Gasthäuser, so zum Beispiel der Goldene Löwen in Amsteg oder das Weisse Ross in Göschenen. Die meisten Hotelbauten in höheren Lagen entstanden später in den Walliser Alpen und im Berner Oberland. Dort, wo die höchsten Berggipfel im Alpenraum existierten. Die Innerschweiz und Graubünden waren zu dieser Zeit für die Bergsteiger aus England noch kein Thema.

Um 1840 entstanden an der Strasse durchs Goms im Wallis die ersten Gast häuser mit Betten. Sie dienten als Ausgangspunkt für die Besteigung des Eggis horns und die Begehung des Aletschgletschers.

Im Berner Oberland erhielt 1834 die Bergschaft Wengernalp von der Berner Regierung eine Konzession für den Bau eines Wirtshauses. Und wenig später durfte der Gastwirt Peter Brawand seine Alphütte auf der Kleinen Scheidegg zum Wirts- und Gasthaus ausbauen.

28 Alp- & Berghotels Schweiz

Auf dem Brienzer Rothorn wurde – nach dem Pionierbau auf dem Faulhorn – um 1840 das zweite Gasthaus auf einer Berner Oberländer Bergspitze eröffnet.

«Die alpinen Gasthäuser der 1830er-Jahre unterschieden sich, soweit ihre bauliche Gestalt überhaupt bekannt ist, kaum von den traditionellen Bauten in ihrer Gegend», betont Roland Flückiger. «Mit dem Baumaterial aus der Umge bung entstanden in der Regel einfache Holzhütten, in waldlosen Gegenden, wie am Rhonegletscher, auch Steinbauten.»

Architektonisch gesehen waren die ersten alpinen Gasthäuser mit den reprä sentativen, im klassizistischen Stil erbauten Grandhotels am See in keiner Weise vergleichbar.

RUHIGE ZEITEN IN DEN 1840ER-JAHREN

Die 1840er-Jahre waren eine eher stille Zeit, was den Bau von neuen Berghotels betraf. Die «Invasion» der englischen Bergsteiger stand ja noch bevor. Eine Ausnahme war das nach 1840 eröffnete Gipfelhaus auf dem Säntis im Appenzell. Fünf Jahre später entstand eine Wirtschaft in Gipfelnähe. Erst 1875 wurde auf der Westseite des Säntis ein Hotel eröffnet, das «20 Betten à 4 Franken» und ein «Heulager mit Decke für 1 Franken» bot. Entscheidend für die Entwick lung des Tourismus auf dem Säntis war später der Bau der Säntisbahn. 1841 entstand in Saxon im Rhonetal ein kleines Hotel beim neu eröffneten Bad, im gleichen Jahr wurde beim Reichenbach-Bad (Meiringen) ein neues Stein gebäude als «Gasthof ersten Ranges, mit warmen und kalten Bädern und einer Wasserheilanstalt» gebaut. Intensiv gebaut wurde in den 1840er-Jahren in Leu kerbad, dem bekanntesten Bad zu jener Zeit. 1844 öffnete das Hotel des Alpes seine Tore, ein Jahr später das Hotel Bellevue.

DIE ZWEITE GENERATION BERGHOTELS NACH 1850

Die zweite wichtige Bauphase in der schweizerischen Hotellerie begann um 1850. Besonders viele Hotels und Gasthäuser wurden nach 1860 erbaut, als viele touristische Regionen einen eigentlichen Boom erlebten. An den Seeufern ent standen zu dieser Zeit viele neue Fremdenorte wie Montreux und Clarens am Genfersee, Oberhofen, Gunten und Spiez am Thunersee oder Gersau, Vitznau und Flüelen am Vierwaldstättersee. Die durchschnittliche Bettenzahl pro Hotel

Die Geschichte der Alp- und Berghotels 29

lag in Montreux vor 1860 unter 40, danach stieg sie bis 1875 auf rund 80 pro Hotelbetrieb. Starkes Wachstum im Hotelbaubereich erlebte zu dieser Zeit das Wallis, das Zentrum der englischen Bergenthusiasten.

Dann brach, nach dem Ende des deutsch-französischen Krieges von 1870/71, die europaweite Wirtschaftskrise aus. Hintergrund war der Börsenkrach im Mai 1873 in Wien. Die Krise übertrug sich folglich auf das ganze westliche Finanzsystem. Doch es war nicht die Finanzkrise, die im Hotelgewerbe zu einem star ken Einbruch führte, sondern die Verschuldung der Gastbetriebe seit den 1850er-Jahren. Hinzu kamen einige nasse und verregnete Sommermonate in den 1870er- Jahren. Die wirtschaftliche Krise dauerte an manchen Orten bis ge gen 1890 und trieb viele Hotelbetriebe in den Konkurs. Stark betroffen war vor allem das Berner Oberland. In Interlaken wurden beispielsweise bis weit in die 1890er-Jahre hinein keine Hotels und Gasthäuser mehr gebaut.

Am meisten Hotels wurden in den Jahrzehnten nach 1850 im Oberwallis ge baut. In Zermatt, Saas und im Aletschgebiet wurden neue Häuser eröffnet – Wirt schaftskrise hin oder her. Die Eroberung der Dufourspitze im Monte-Rosa-Massiv, mit 4634 Metern der höchste Punkt auf Schweizer Boden, war sozusagen der Start schuss für den Aufstieg des Bergdorfes Zermatt, das nun immer mehr zum Zentrum der englischen Alpinisten und der Bergsteigerei in den Schweizer Alpen wurde.

Bereits 1855 begann der Ausbau der touristischen Infrastruktur am Fusse des Matterhorns, als der einflussreiche Walliser Politiker Joseph Anton Clemenz aus Visp sein neues Hotel Mont Cervin eröffnete. Dann kam Alexander Seiler aus dem Goms nach Zermatt. Er übernahm die Pacht eines Gasthauses, aus dem 1852 das legendäre Hotel Monte Rosa wurde. Es war dann jahrelang der Stütz punkt der englischen Bergsteiger. Ein weiterer Höhepunkt im Hotelbau von Zermatt war das 1854 eröffnete Riffelhaus am Gornergrat. Das auf 2500 Meter gelegene Berghotel bot den Bergsteigern die ideale Unterkunft. Das sogenannte Riffelhaus war dann auch für kurze Zeit eines der berühmtesten Hotels im ge samten

AuchAlpenraum.imBerner Oberland entstanden im dritten Viertel des 19. Jahrhunderts zahlreiche neue Berghotels und Gipfelhäuser. Der Bauboom in den Oberländer Alpen begann um 1856, als auf der Engstlenalp, an der Grenze zwischen Bern und Obwalden, ein Gasthaus entstand. 1862 wurde auf dem Brünigpass das Hotel Brünig eröffnet. Im Berner Oberland entstanden zu dieser Zeit vor allem Gipfelhotels. Den Anfang macht das 1858 eröffnete Hotel auf dem Niesen, 1859 folgte das Gasthaus auf der Schynige Platte, 1863 das Hotel Alpenrose in Wilders Hochzeitsfoto von Alex ander Seiler dem Älteren (1819 bis 1891) und Katharina Cathrein (1834 bis 1895) im Jahr 1857.

30 Alp- & Berghotels Schweiz

Die Geschichte der Alp- und Berghotels

Die Geschichte der Alp- und Berghotels

31