Wege und Geschichte Les chemins et l’histoire Strade e storia

Die Automobilisierung der Schweiz L’automobilisation de la Suisse

La motorizzazione della Svizzera

01/2024

TITELBILD

Das Bild zeigt die Ganterbrücke der Nationalstrasse über den Simplonpass im Kanton Wallis. Die Brücke wurde 1980 nach den Plänen des Bündner Ingenieurs Christian Menn (1927–2018) fertig gestellt und führt zwischen Brig und der Passhöhe durch das Gantertal. Die elegante s-förmige Trasse hat eine Länge von 678 Metern und die Brücke wies bis 2014 schweizweit die grösste Spannbreite auf. Aufgrund des schwierigen Baugrundes und der aussergewöhnlichen Höhe wurde eine «im Freivorbau herzustellende Spannbetonkonstruktion mit grossen Feldweiten vorgeschlagen», wie Menn sein Projekt in einem Artikel 1979 beschrieb (Menn, Christian; Rigendinger, Hans: Ganterbrücke, in: Schweizer Ingenieur und Architekt (Nr. 38), 1979, S.733). Menn lehrte als Professor an der ETH Zürich und gilt mit seinem Œuvre als einer der bedeutendsten Brückenbauer der Nachkriegszeit. Die Brücke reiht sich am Simplonpass in eine reiche Geschichte von besonderen Strassenbauwerken ein. 1805 wurde hier im Auftrag von Napoleon die erste fahrbare Strasse über die Hochalpen er öff net (IVS VS 1.4). Sie enthielt acht grössere Brücken – darunter auch eine im Gantertal – und sieben Galerien. Die Oberaufsicht des Bauunterfangens oblag dem Strasseningenieur Nicolas Céard (1745–1821), ein Schüler der berühmten französischen École Royale

IMPRESSUM

Wege und Geschichte

Zeitschrift von ViaStoria – Stiftung für Verkehrsgeschichte

Les chemins et l’histoire

Publication de ViaStoria – Fondation pour l’histoire du trafic

Strade e storia

Rivista di ViaStoria – Fondazione per la storia del traffico

Ausgabe 01/2024 | Juni 2024

Auflage: 3000

Die nächste Ausgabe von «Wege und Geschichte» erscheint im Dezember 2024. Sie ist dem Thema Wege und Herbergen gewidmet.

des Ponts et Chaussées. Die Linienführung der Strasse wurde ab 1960 über weite Teile vom Nationalstrassenbau übernommen. Das Gantertal überquert die Autostrasse aber an einer anderen Stelle, so kam die neue Brücke etwa 800 Meter weiter flussabwärts als diejenige der Napoleonstrasse zu stehen. Nationalstrasse N9/A9, Ganterbrücke, Comet Photo AG Zürich, 1983. (ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Com_FC30-0029-005 / CC BY-SA 4.0)

Zitat auf der Rückseite

Das Zitat entstammt einem Essay des Wirtschaftshistorikers Hansjörg Siegenthaler, in dem er den Begriff Automobilismus wie auch dessen Ursprünge und Auswirkungen diskutiert; siehe dazu auch den Beitrag von Hans-Ulrich Schiedt in dieser Ausgabe (S. 4).

ISSN 1660-1122

Nachdruck nur mit Bewilligung von ViaStoria Herausgeber ViaStoria

Stiftung für Verkehrsgeschichte Redaktion

Isabelle Fehlmann

Kontakt: redaktion@viastoria.ch

Verlag

Weber Verlag AG

Gwattstrasse 144 CH-3645 Thun/Gwatt Übersetzungen

Giorgio Bellini, Pierre-G. Martin Adresse

ViaStoria, Stiftung für Verkehrsgeschichte

Hanspeter Schneider Matten 390 CH-3472 Wynigen www.viastoria.ch, stiftung@viastoria.ch

Druck

Haller + Jenzer AG

Buchmattstrasse 11 CH-3400 Burgdorf

VORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser

Wohlstand und Wohlfahrt der Schweiz stehen in direktem Zusammenhang mit verlässlicher, verträglicher und sicherer Mobilität. Ein Zeichen dafür ist die Zahl der Personenwagen: Waren es 1950 eine halbe Million PW, verkehrten Ende 2023 über 4 Millionen auf unseren Strassen – eine Zunahme, die das Bevölkerungswachstum übertrifft. Im Wissen um die Bedeutung der Mobilität beschloss der Bund 1960 den Bau eines Nationalstrassennetzes. Was in den folgenden Jahrzehnten realisiert wurde, ist heute das Rückgrat unserer Mobilität: Die Nationalstrassen machen zwar nur drei Prozent der Verkehrsfläche aus, wickeln aber über 40 % des gesamten Verkehrs und über 70% des Strassengüterverkehrs ab. Eine effizienter genutzte Verkehrsfläche gibt es nicht. Der Blick in die Vergangenheit ist faszinierend und lehrreich, jener in die Zukunft ist ebenso wichtig: Die künftige Mobilität – auf Strasse und Schiene – ist CO2-neutral und automatisiert. Die Aufgabe des ASTRA ist es, die Potentiale der Digitalisierung und Automatisierung bestmöglich auszuschöpfen. Auf dass wir weiterhin mobil sein können – verträglich, sicher, verfüg- und bezahlbar.

Chère lectrice, cher lecteur

Le bien-être et la prospérité de la Suisse sont directement liés à la fiabilité, à la compatibilité et à la sécurité de la mobilité. En atteste le nombre de voitures de tourisme en circulation sur nos routes : celui-ci est passé à plus de 4 millions fin 2023, alors qu’il atteignait un demi-million en 1950, enregistrant une augmentation supérieure à la croissance démographique. Bien consciente de l’importance de la mobilité, la Confédération a décidé en 1960 de la construction d’un réseau de routes nationales. Les réalisations effectuées au cours des décennies qui ont suivi constituent aujourd’hui l’épine dorsale de notre mobilité. En effet, si les routes nationales ne représentent que 3% du réseau routier, elles absorbent plus de 40% de l’ensemble du trafic et plus de 70% du transport routier de marchandises. Aucune autre surface de circulation n’est utilisée plus efficacement. Se replonger dans le passé est à la fois fascinant et instructif, mais il importe aussi de regarder vers l’avenir : la mobilité du futur sera neutre en CO2 et automatisée, aussi bien sur la route que sur le rail. La mission de l’OFROU sera d’exploiter au mieux le potentiel de la numérisation et de l’automatisation, pour garantir une mobilité compatible, sûre, disponible et abordable à l’avenir aussi.

Care lettrici, cari lettori, il benessere e la prosperità della Svizzera sono direttamente legati a una mobilità affidabile, sicura e sostenibile, come dimostra tra l’altro il numero di autovetture immatricolate: nel 1950 erano mezzo milione, mentre alla fine del 2023 ne circolavano oltre 4 milioni sulle nostre strade. Si tratta di un aumento che supera la crescita demografica. Nel 1960 la Confederazione, consapevole dell’importanza che rivestiva il tema, decise di creare una rete stradale nazionale. Quanto è stato realizzato nei decenni successivi costituisce oggi la colonna portante della nostra mobilità. Sebbene le strade nazionali rappresentino solo il 3 % dell’intera area di circolazione, assorbono oltre il 40 % di tutto il traffico e più del 70% del trasporto merci su gomma. È il massimo dell’efficienza in termini di utilizzo di questi spazi. Uno sguardo al passato è indubbiamente affascinante e istruttivo, però quello verso il futuro è altrettanto importante: la mobilità di domani, su strada e rotaia, sarà a emissioni zero e automatizzata. Il compito dell'USTRA è sfruttare al meglio i potenziali della digitalizzazione e dell'automazione: lunga vita alla mobilità, sostenibile, sicura, disponibile ed economicamente accessibile!

Jürg Röthlisberger

Direktor des Bundesamts für Strassen (ASTRA)

Directeur de l’Office fédéral des routes (OFROU)

Direttore dell’Ufficio federale delle strade (USTRA)

INHALT

4 Auf dem Weg zum Automobilismus – Die holprige Vorfahrt des Automobils auf den Strassen der Zwischenkriegszeit

Hans-Ulrich Schiedt

12 Das grösste Schweizer Bauwerk der Nachkriegszeit – Die Baukultur des Nationalstrassennetzes

Anne-Catherine Schröter

19 Fahrfreude und Faszination: die Lust aufs Auto

Simon Bundi

24 Architettura e costruzione dell’autostrada N2 Chiasso–San Gottardo Ilaria Giannetti

30 «Nichts ist langweiliger als ein ebener Platz» – Neugestaltung Hardplatz 1979 bis 1982

Karoliina Elmer

35 Von den Velo- zu den Autokarten

Hans-Uli Feldmann

42 Formen des ruhenden Verkehrs Erik Wegerhoff

46 Rubrik Sanierungen von IVSObjekten: Verkehrssicherheit und traditionelle Bautechnik Ulrike Marx

50 Kulturlandschaftsführer ViaStoria Kulturwege Schweiz

51 Der Förderverein ViaStoria Vorschau

AUF DEM WEG ZUM AUTOMOBILISMUS

Die holprige Vorfahrt des Automobils auf den Strassen der Zwischenkriegszeit1

Hans-Ulrich Schiedt

Ein immer noch verbreitetes automobilgeschichtliches Narrativ geht von der Überlegenheit des neuen technischen Artefakts, des Automobils, vor den veralteten Formen der von Arbeitstieren gezogenen Gefährte und von einer schnellen Substitution der bisherigen durch technisch höher entwickelte Formen der Mobilität aus. 2 Das blendet wichtige Aspekte der Automobilgeschichte selbst aus und ignoriert die weiterhin grosse Bedeutung der anderen Verkehrsmittel und Verkehrsformen.

Die Automobile setzten sich in einem langen, rund fünfzig Jahre dauernden, friktionsreichen Prozess nicht zuletzt durch, weil wichtige Rahmenbedingungen der Mobilität auf die neuen Verkehrsmittel ausgerichtet wurden. Das umfasste das soziale Nebeneinander im Strassenraum, bessere Strassen, eine auf die Automobile bezogene weitere Infrastruktur entlang der Strassen und die sogenannte Verkehrstrennung unter der Dominanz der Erfordernisse der neuen Gefährte. Das betraf den Strassenbau gleich wie die Schneeräumung, die Pannenhilfe gleich wie

die Strassenzustandsberichte, die Automobilclubs, die touristischen Automobilführer und die Autozeitschriften gleich wie die juristische Vertretung der Automobilistinnen und Automobilisten im Falle der häufigen Unfälle. Der Begriff Automobilismus subsumiert dieses vielfältige Zusammenwirken, das zunächst als Zukunfts- und Fortschrittsversprechen und dann immer häufiger auch als Gegenwartsdiagnose daherkam. Es ist in historischer Perspektive nicht nur zu klären, wie das Automobil als fahrende motorisierte Maschine für sich reüssierte, sondern auch, aus welchen

4 Wege und Geschichte | Les chemins et l’histoire | Strade e storia 01/2024

1 Das Ideal einer autogerechten Strasse mit ihren klothoiden, überhöhten Kurven im Lichte des automobilen Nachtverkehrs. Die in den 1950er-Jahren gebaute Betonstrasse WinterthurAndelfingen. (Firmenarchiv Walo Bertschinger)

Gründen, mit welcher Vehemenz und mit welcher Konsequenz man ihm trotz der hohen gesellschaftlichen Kosten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Wege ebnete. Dabei ist es ein noch viel zu wenig beachteter Aspekt der Automobilisierung, dass eine Gesellschaft sich auf die neuen Gefährte hin einrichtete, die damals nur für eine Minderheit überhaupt erst erschwinglich waren.

Am Ausgangspunkt des Automobilismus: die alles andere als sichere Zukunft des Automobils In mehrfacher Hinsicht können die 1920er- und die 1930er-Jahre diesbezüglich als Kippmoment zugunsten der Automobile und des Automobilismus interpretiert werden. Denn noch am Ende des Ersten Weltkriegs bestanden zwei Verhältnisse, die die Zukunft der teuren, klapprigen, schwer zu steuernden (und zu bremsenden) Motorfahrzeuge auf den Strassen alles andere als gewiss erscheinen liessen: Die Strassenzustände hatten der bisherigen Benutzung zu Fuss und mit Fuhrwerken und Kutschen durchaus genügt. Für die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen war aber klar: Damit das Auto seine in zahlreichen Visionen beschworene Chance bekommen würde, waren zunächst einmal die Strassen und Wege autogerecht auszubauen oder überhaupt erst neu zu bauen. Das kommt deutlich in einer Eingabe der Zürcher Sektion des Automobilclubs der Schweiz an den Regierungsrat aus dem Jahr 1919 zum Ausdruck: «Die ganze Automobilfrage ist in ihrer Totalität nur eine Strassenfrage. Unsere Strassen haben nicht Schritt gehalten mit den Anforderungen des heutigen Verkehrs. Verbessere man die Strassen, lege man Gehwege an, neben den Landstrassen, […], dann giebt es keine Staubplage mehr, unter der das Publikum, wie die Motorfahrer leiden.»3

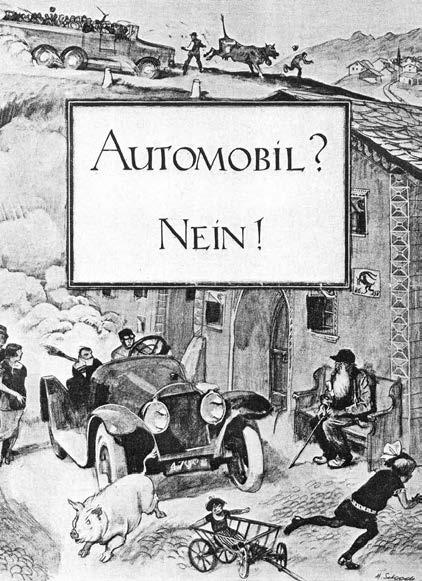

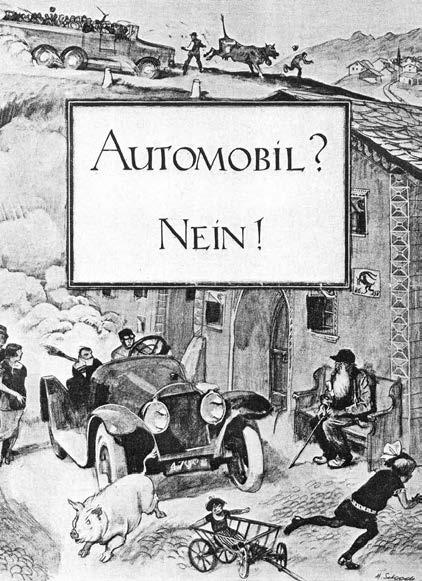

2 In der Frühzeit der Motorisierung bildeten die Gefährlichkeit der Motorfahrzeuge, die Angst der traditionellen Verkehrsgewerbe vor neuer Konkurrenz sowie Abgase, Staubwolken und Motorenlärm die Basis einer verbreiteten Ablehnung der Automobile. Im Bild die Flugschrift aus dem Abstimmungskampf um die Aufhebung des Automobilverbots im Kanton Graubünden im Jahr 1925. Es war der zehnte Versuch, das Verbot aufzuheben. Dieser sollte nun erfolgreich sein.

(Archiv des Tiefbauamts Graubünden)

In dieser Position klingen drei zentrale, miteinander mehr oder weniger verbundene Zusammenhänge der frühen Entwicklung an: erstens, dass für die Durchsetzung der Motorfahrzeuge andere, bessere Strassen notwendig seien, und zweitens, dass die mit dem Automobilverkehr verbundenen Immissionen – die sogenannte Staub- und Kotplage sowie die Unfallgefahr – nur strassenseitig eine Lösung finden könnten. Eine dritte Information oder Haltung kann aus dieser kurzen, so oder ähnlich häufig wiederholten Argumentation abgelesen werden: Die nichtmotorisierten Strassenbenützer galten in diesem Prozess als «Publikum», vor dem nun das Theater der Motorisierung ablief. Jene, die bisher den Strassenraum, sei es als Verkehrsweg, sei es als erweiterter Siedlungsraum, geteilt hatten und sich dafür durch Jahrhunderte alte Rechte und Gewohnheiten geschützt wähnten, sahen sich plötzlich bedrängt und gefährdet (Abb. 2). Diese Position des Publikums hat der Verkehrshistoriker Christoph Maria Merki treffend beschrieben: «Die Modernisierung des Strassenverkehrs, seine Intensivierung und Beschleunigung, ging zu einem grossen Teil zu Lasten des sogenannten Publikums, d.h. aller jener Verkehrsteilnehmer, die nicht motorisiert waren. Diese Modernisierungsopfer fühlten sich buchstäblich an den Rand gedrängt: Pferde mussten an die Kandare, Hunde an die Leine genommen werden; Fussgänger wichen auf den Gehsteig aus, Radfahrer an den Strassenrand, spielende Kinder in den Hinterhof. Wer den frühen Widerstand gegen das Automobil mit einer mentalitätsbedingten, prinzipiell ‹fortschrittsfeindlichen› Haltung der betroffenen Bevölkerung ‹erklären› will, argumentiert aus der arroganten Position einer Gegenwart, welche die inzwischen eingetretene Entwicklung als ‹naturwüchsigen› Fortschritt zur sakrosankten und unhinterfragten Norm erhebt. Der frühe Widerstand gegen das Automobil war eine durchaus verständliche Antwort auf die hohen sozialen Kosten, welche das Publikum auf sich zukommen sah: Staub, Lärm, Gestank, Unfälle, die langsame Metamorphose des bisher für alle reservierten Strassenraums in eine vom motorisierten Verkehr okkupierte Fahrbahn.»4

Die bisherige Stellung der Fussgängerinnen und Fussgänger und der von Tieren gezogenen Gefährte auf den Strassen wurde noch im Jahr 1922 in einem Urteil des Aargauer Obergerichts bestätigt. Es bestimmte, «[…] dass ein Fussgänger auf der Strasse vollständig frei ist, wo er gehen will, dass ferner nicht nur normalhörige, sondern auch schwerhörige Personen, ja sogar Taubstumme und Leute mit sehr schweren Holzschuhen die Strasse betreten dürfen. Denn sie gefährden andere nicht; das Gefahrenmoment aber schafft das Automobil, das mit bedeutend grösserer Schnelligkeit als der Fussgänger sich fortbewegt.»5

Dieses Urteil erweist sich, rückblickend, allerdings eher als Abschluss einer Epoche, denn als tragfähige

Die Automobilisierung der Schweiz | L’automobilisation de la Suisse | La motorizzazione della Svizzera 5

Lösung, weder für die fernere als auch für die unmittelbare Zukunft. Denn dass die Freiheit, zu gehen und zu stehen, wo man will, in der Zwischenkriegszeit in hohem Masse prekär war, kann an den Unfallstatistiken abgelesen werden. Diese geben ein deutliches Bild der mittlerweile gefährlich gewordenen Verhältnisse auf der Strasse.

Die Durchsetzung der Automobile im Strassenverkehr wurde von Seite der Automobilisten und ihrer Interessenvertreter immer wieder mit Wendungen wie «Rückeroberung der Landstrasse», «Kampf um die Strasse» oder «Siegeszug des Automobils» beschrieben. Die Wortbilder von Kampf, Eroberung und Sieg beziehen sich auf die Durchsetzung des Automobilverkehrs als dominante Nutzungsform des Strassenraums. Tatsächlich waren die Folgen des frühen Motorfahrzeugverkehrs nicht selten im wörtlichen Sinne blutig, was die martialischen Wortbilder, mit denen die Autoenthusiastinnen und -enthusiasten die Durchsetzung des Automobilismus fassten, umso bemerkenswerter macht. Bei einem schweizerischen Gesamtbestand von 112620 Motorfahrzeugen wurden im Jahr 1929 auf den schweizerischen Strassen 11 548 Unfälle mit Motorfahrzeugen verzeichnet – im Jahr der Erhebung war jedes zehnte Fahrzeug in einen Unfall verwickelt. Im Vergleich dazu wurden im nichtmotorisierten Verkehr 1562 Unfälle gezählt. Bei gesamthaft 13110 Strassenverkehrsunfällen wurden 17 798 Personen verletzt, 367 Personen starben, 351 davon im Zusammenhang mit Motorfahrzeugen. Das

waren mehr als 45 Prozent mehr Tote aufgrund von Strassenverkehrsunfällen als im Jahr 2022, bei einem damals um das 56-fach tieferen Motorfahrzeugbestand und bei noch viel geringeren Frequenzen. Die gefährlichsten Orte waren mit 37 Prozent aller Unfälle die Strassenkreuzungen in Siedlungen, gefolgt von den Innerortsstrecken. 15 Prozent der Unfälle ereigneten sich über Land auf offener Strasse.6 Die meisten Opfer waren zu Fuss oder per Fahrrad unterwegs. Auch Fuhrwerke waren, gemessen an ihrer im Strassenraum bereits geringeren Zahl, häufig betroffen.

In dieser Hinsicht suchte man mit verschiedenen Massnahmen nach einer Entflechtung des gefährlichen Nebeneinanders. Die Fussgängerinnen und Fussgänger und die Tiere wurden in den folgenden Jahren und Jahrzehnten durch eine Reihe von Gesetzen und Verordnungen und in einem friktionsreichen Prozess der Gewöhnung, Verdrängung, Unterordnung sowie der baulichen und verkehrsorganisatorischen Raumsegregation an den Rand der Strassen verwiesen. In gesetzlicher Hinsicht brachte das eidgenössische Strassenverkehrsgesetz von 1932 eine Klärung im Sinne des Automobils, indem dieses zum ersten Mal nicht nur den Motorfahrzeug- und den Fahrradverkehr, sondern auch die «anderen Strassenbenützer» gesetzlich erfasste und deren Position im Strassenraum regelte. Mit den «anderen Strassenbenützern» waren laut Anmerkung zum Gesetz die Fuhrwerke, Fussgängerinnen und Fussgänger ohne und mit Hand-

3 Herstellung eines sogenannten Spramexbelags auf der Berner Kantonsstrasse Mühleberg–Frauenkappelen durch die «Schweizerische Strassenbau- und TiefbauUnternehmung AG» «Stuag» im Jahr 1927. (Archiv Josef Murmann)

6 Wege und Geschichte | Les chemins et l’histoire | Strade e storia 01/2024

ViaStoria Kulturwege Schweiz

KULTURLANDSCHAFTSFÜHRER

Es wurden mehrere regionale Reiseführer veröffentlicht. Sie schaffen die Grundlage für ein grosses Entwicklungspotenzial.

©2024

Format 14×23,5cm

Gebunden, Softcover, 208 Seiten Mit zahlreichen Abbildungen.

CHF 39.– / EUR 39.–ISBN 978-3-03818-547-5

Kulturlandschaftsführer ViaGottardo – Auf schmalen Pfaden durchs Landesinnere

Die ViaGottardo folgt der seit dem 14. Jahrhundert wichtigsten Route des Transitverkehrs vom nördlichen zum südlichen Eingangstor zur Schweiz. Der faszinierende Weitwanderweg ist Teil der Kulturwege Schweiz; mit seinen 20 Etappen über 320 km durchquert er sieben Kantone und berührt zahlreiche Sehens- und Merkwürdigkeiten wie den Hauenstein-Pass, die Stadt Luzern, die Schöllenen- und die Piottino-Schlucht sowie die Tremola und den Monte San Salvatore.

Das Buch nimmt die Leserin und den Leser mit auf eine landschaftlich und verkehrstechnisch staunenswerte Berg- und Talfahrt mit einem reichhaltigen kulturhistorischen Menu. Vom Saumweg mit seinen stiebenden Stegen über die Kehrtunnels der Gotthardbahn bis zu den imposanten Tunnel- und Brückenwerken der Autobahn bietet die Route den interessierten Lang-

samreisenden manche Höhepunkte. Ein besonderes Augenmerk richtet der Kulturlandschaftsführer auf die teilweise verborgenen Spuren der politischen Verkehrs- und Landesgeschichte der Eidgenossenschaft und späteren «Willensnation Schweiz».

Ab sofort erhältlich unter weberverlag.ch

Weitere Kulturlandschaftsführer

Kulturlandschaftsführer

Rhenana – Wasserweg mit Salzgeschmack

©2022

Format 14×23,5cm

Gebunden, Softcover, 208 Seiten

Mit zahlreichen Abbildungen.

CHF 39.– / EUR 39.–

ISBN 978-3-03818-373-0

Kulturlandschaftsführer

ViaValtellina –Auf Säumerwegen durch drei Sprachregionen

©2023

Format 14×23,5cm

Gebunden, Softcover, 192 Seiten

Mit zahlreichen Abbildungen.

CHF 39.– / EUR 39.–

ISBN 978-3-03818-454-6

50 Wege und Geschichte | Les chemins et l’histoire | Strade e storia 01/2024

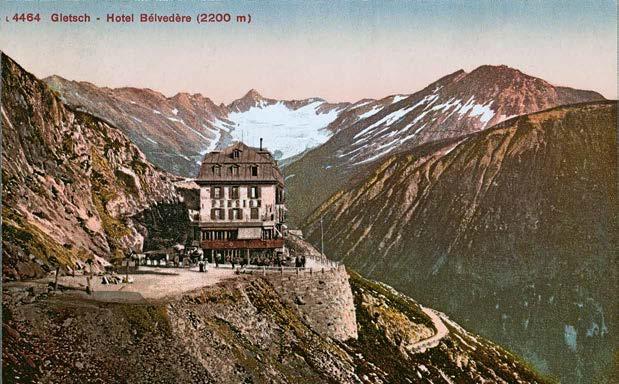

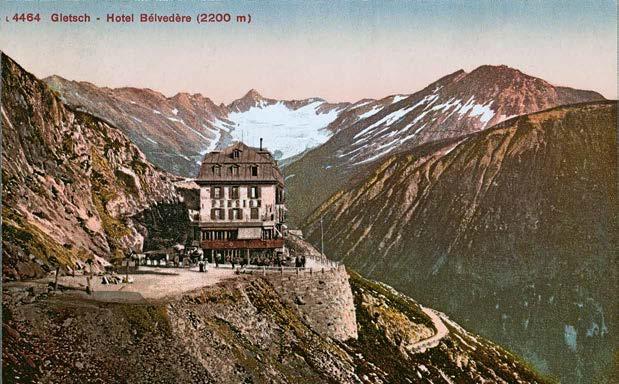

Gletsch, Hotel Bélvedère, 2200m, Postkarte, Edition Photoglob, Zürich. Botschaft der Postkarte: «Lieber Papa! Der Gletscher ist wunderbar blau. Elisabeth.»

Poststempel 23.7.1921 (ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/Fel_000631-RE / Public Domain Mark)

DER FÖRDERVEREIN VIASTORIA

Der Förderverein ViaStoria

– fördert die Forschung zu historischen Verkehrswegen – unterstützt die Herausgabe von «Wege und Geschichte»

Das Vereinsjahr 2024 steht unter dem Motto «Wege und Herbergen».

Den Auftakt machte ein Vortrag über «Hotels und Herbergen entlang historischer Wege» am traditionellen Neujahrsapéro in Olten.

Die Generalversammlung fand am 24. April in Rapperswil statt.

Die Frühjahrswanderung führte nach Weissenburg Bad.

Die zweitägige Herbstwanderung findet am 21./22. September statt. Im Zentrum steht das Blenio-Tal.

Die Veranstaltungen und das Wanderangebot finden sich auf unserer Webseite www.viastoria-foerderverein.ch

Aktuell

Exkursionen und Präsentationen

Mitgliederbereich

Vereinsinterna, vom Förderverein mitfinanzierte Studien und Referate, vergünstigte KulturwegePublikationen der Verlage AT und Weber

VORSCHAU

WEGE UND GESCHICHTE

02/2024:

WEGE UND HERBERGEN

In der Römerzeit fanden sich auf heute schweizerischem Gebiet bereits zwei bedeutende Transitrouten über die Alpen. Diese zerfielen aber mit dem Ende des römischen Reiches im 5. Jh. Erst im Mittelalter wurden in alpinen Regionen wieder neue Transitwege angelegt. Dabei entstanden etliche Gebäude zur Lagerung der transportierten Waren (Susten) sowie zur Unterkunft für Reisende. In der Belle Époque zwischen den 1880er-Jahren bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 vollzog sich ein Wandel vom Reisen durch Einzelpersonen zum

Massentourismus. Dieser führte zum Bau von etlichen Gaststätten und Hotels, der in vielen Regionen bis zum Ersten Weltkrieg nicht mehr abbrach. Der Baustil der grossen Hotels bestand in der Regel aus einer Kombination von Elementen aus früheren Zeiten (Renaissance und Barock), die in der Architekturgeschichte die Bezeichnung «Historismus» erhielt. Diesen Herbergen und Hotels entlang der Wege möchte sich die zweite Nummer des «Wege und Geschichte» im Jahr 2024 widmen. Redaktionsschluss: 1.9.2024

Vorschläge für Heftbeiträge sind sehr willkommen! Bitte richten Sie diese bis einen Monat vor Redaktionsschluss an redaktion@viastoria.ch

Die Automobilisierung der Schweiz | L’automobilisation de la Suisse | La motorizzazione della Svizzera 51

«Der Automobilismus war in seinen Anfängen die exakte Antwort auf P robleme, vor die uns das Leben in der modernen Industriegesellschaft gestellt hat. Er blieb in seiner Entwicklung auf die Bedürfnisse der Industriegesellschaft abgestimmt, aber nicht ohne diese Bedürfnisse so zu beeinflussen, dass das Auto immer mehr zu einem fast unentbehrlichen Spiel- und Werkzeug wurde.»

« A ses débuts, l’automobilisme était la réponse exacte à des problèmes que nous a posés la vie dans la société industrielle moderne. Au cours de son évolution, il est resté soumis aux besoins de la société industrielle, mais non sans influencer ces besoins, de telle manière que l’auto est devenue de plus en plus un jouet et un outil pratiquement indispensable. »

«Ai suoi inizi, l’automobilismo era una risposta adeguata ai problemi che la vita nella moderna società industriale ci poneva. Nel suo sviluppo è rimasto in sintonia con i bisogni della società industriale, ma non senza influenzarli, dato che l’automobile è diventata sempre più un giocattolo e uno strumento quasi indispensabile.»

Hansjörg Siegenthaler: Automobilismus, in: Tages Anzeiger Magazin, 14.8.1976, 10.