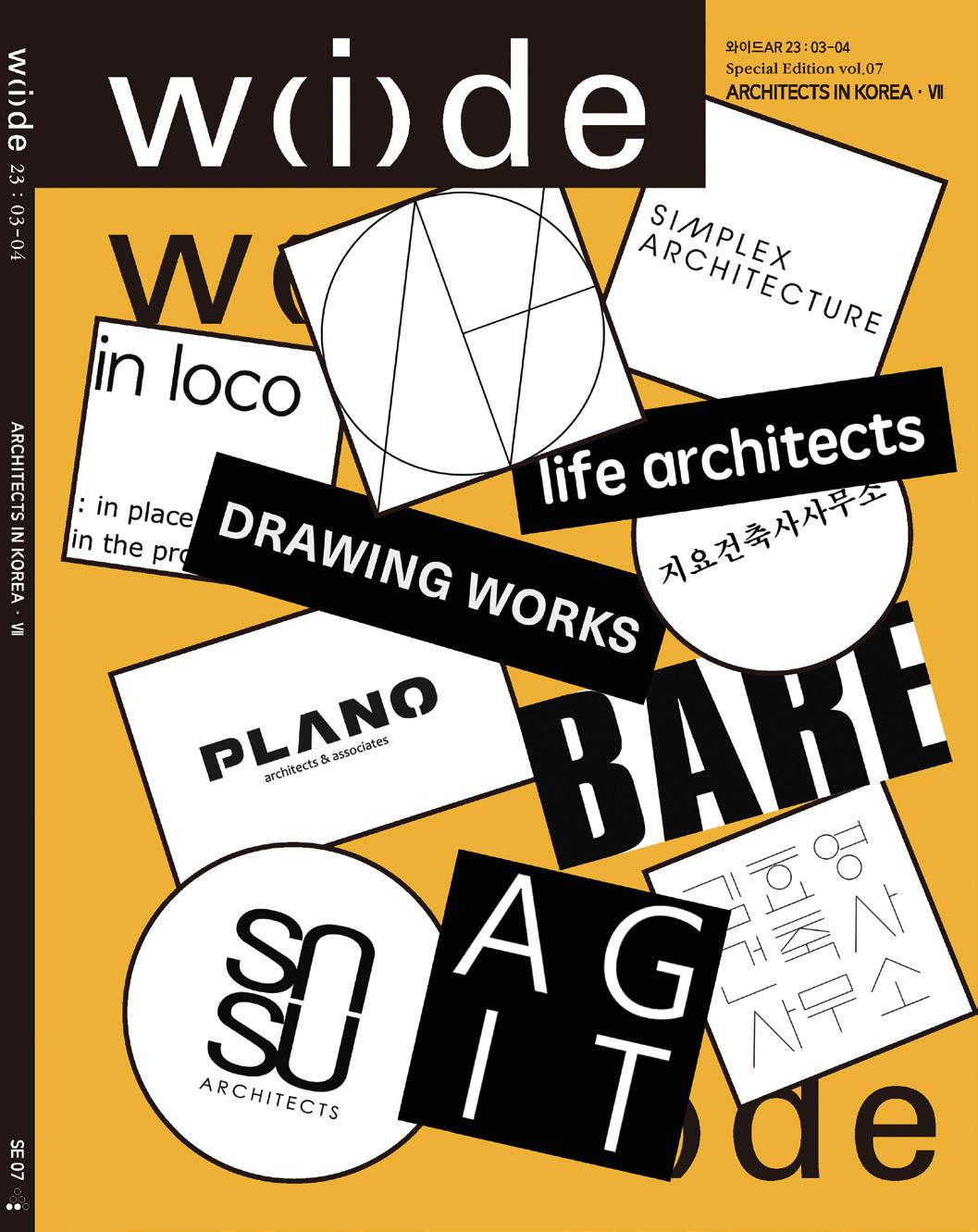

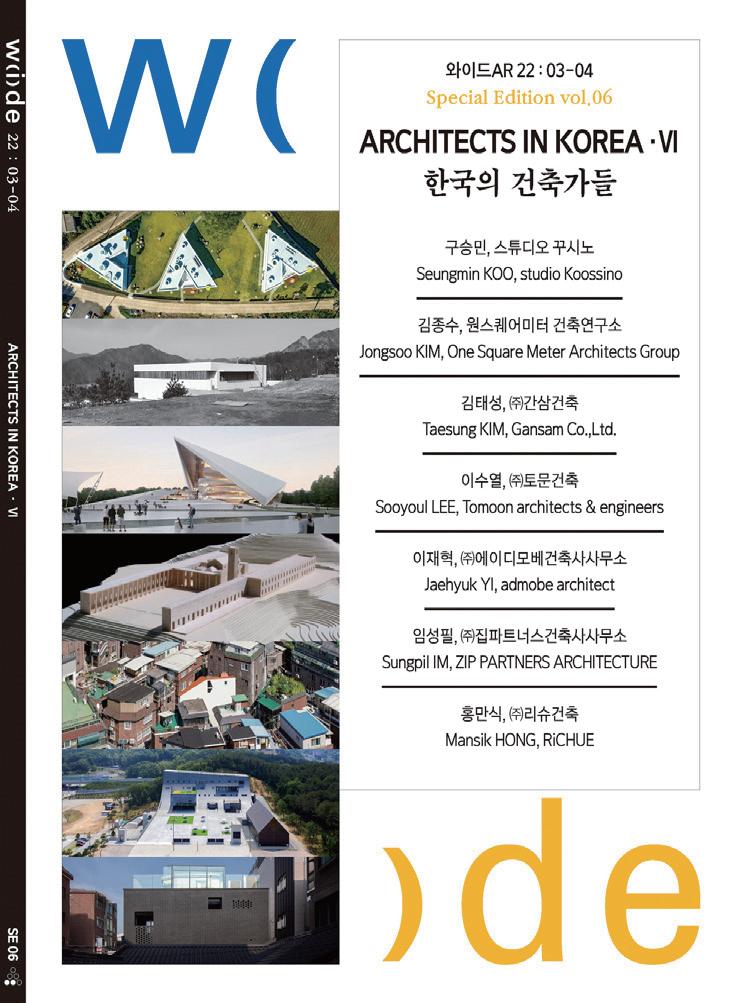

23 : 07-08, no.87

김재경의PHOTOSSAY27[18]

전국골목길비밀정원탐사[35]

01 부여군 홍산면 비밀정원 김인수

한국현대건축100장면[39]

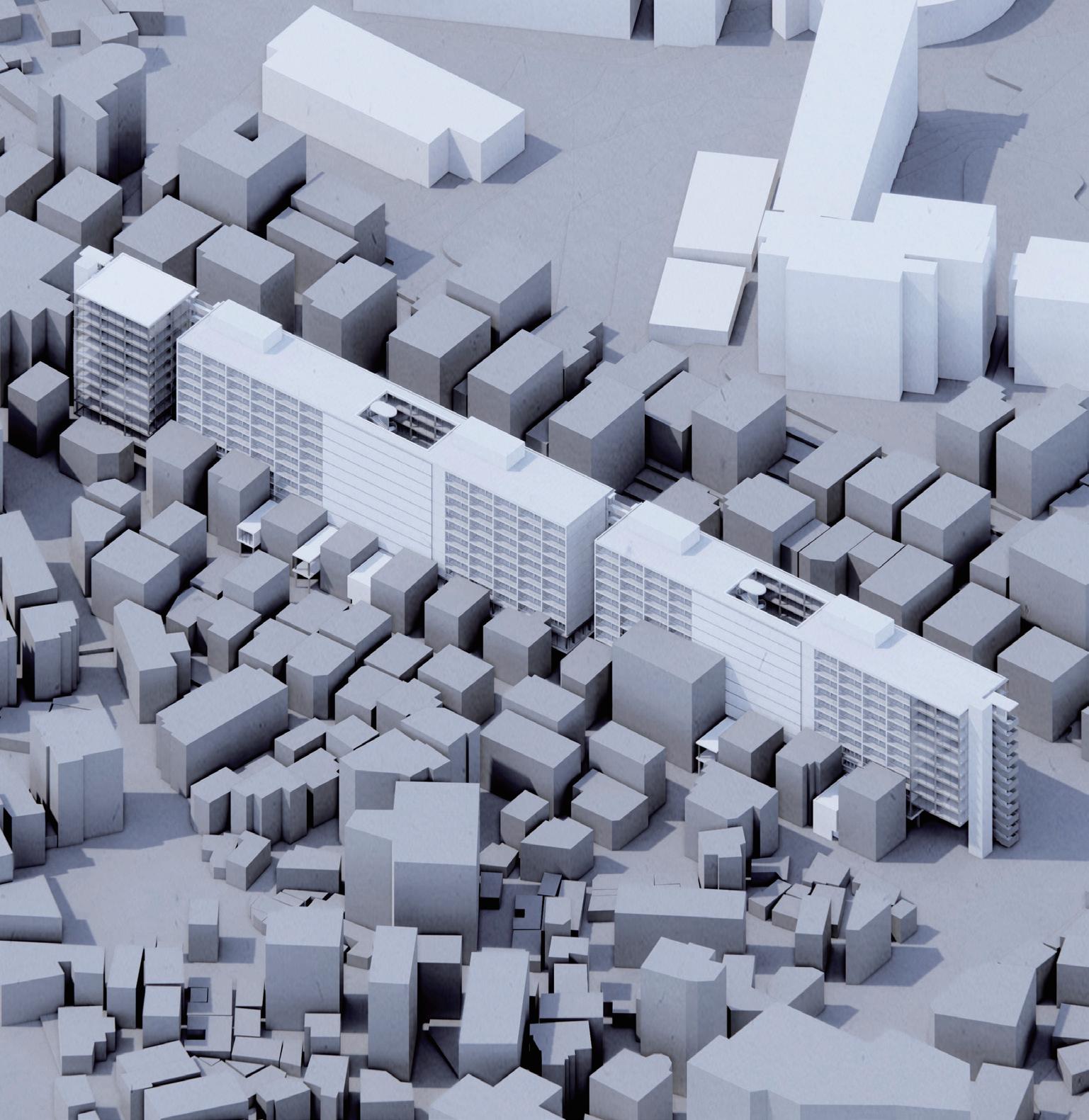

02 K-지하상가와 아케이드 강난형 REPORT[42]

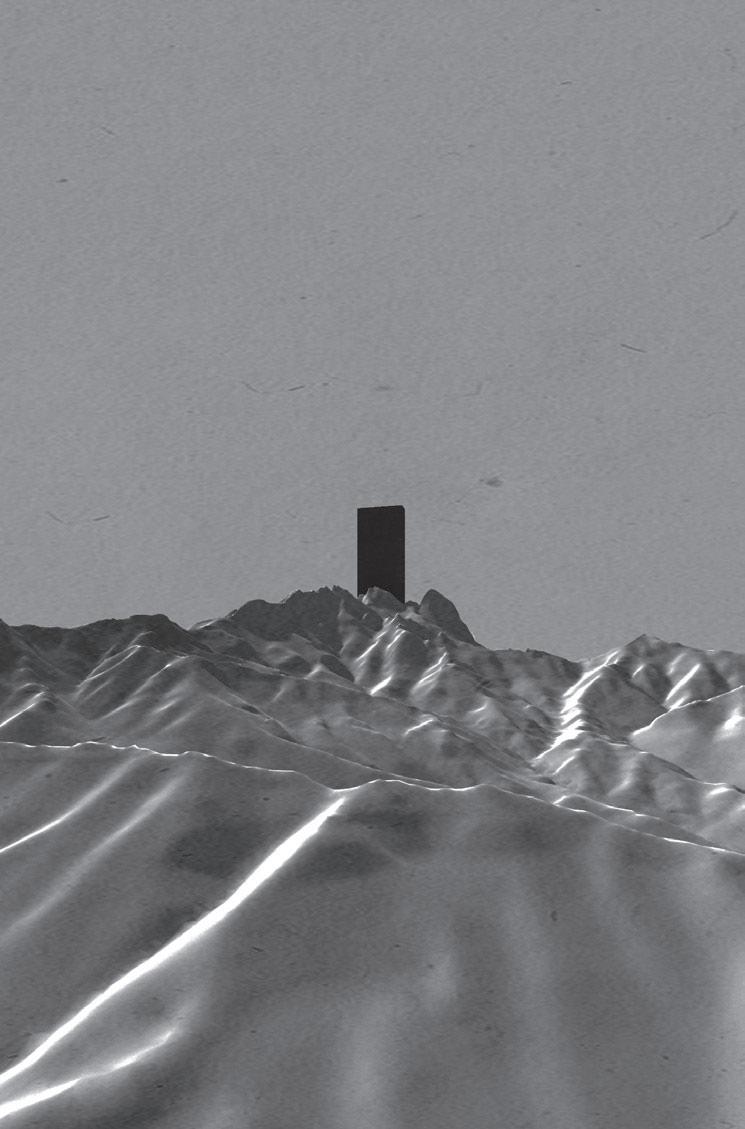

제32회김태수해외건축여행장학제김태형

수상자 강민현 RESEARCH[46]

한국근대건축의현장과이슈22이연경

매향리 쿠니(Koon-ni)사격장

전진삼의비평시대02[52]

임창복 명예교수의 필경사 연구 리뷰

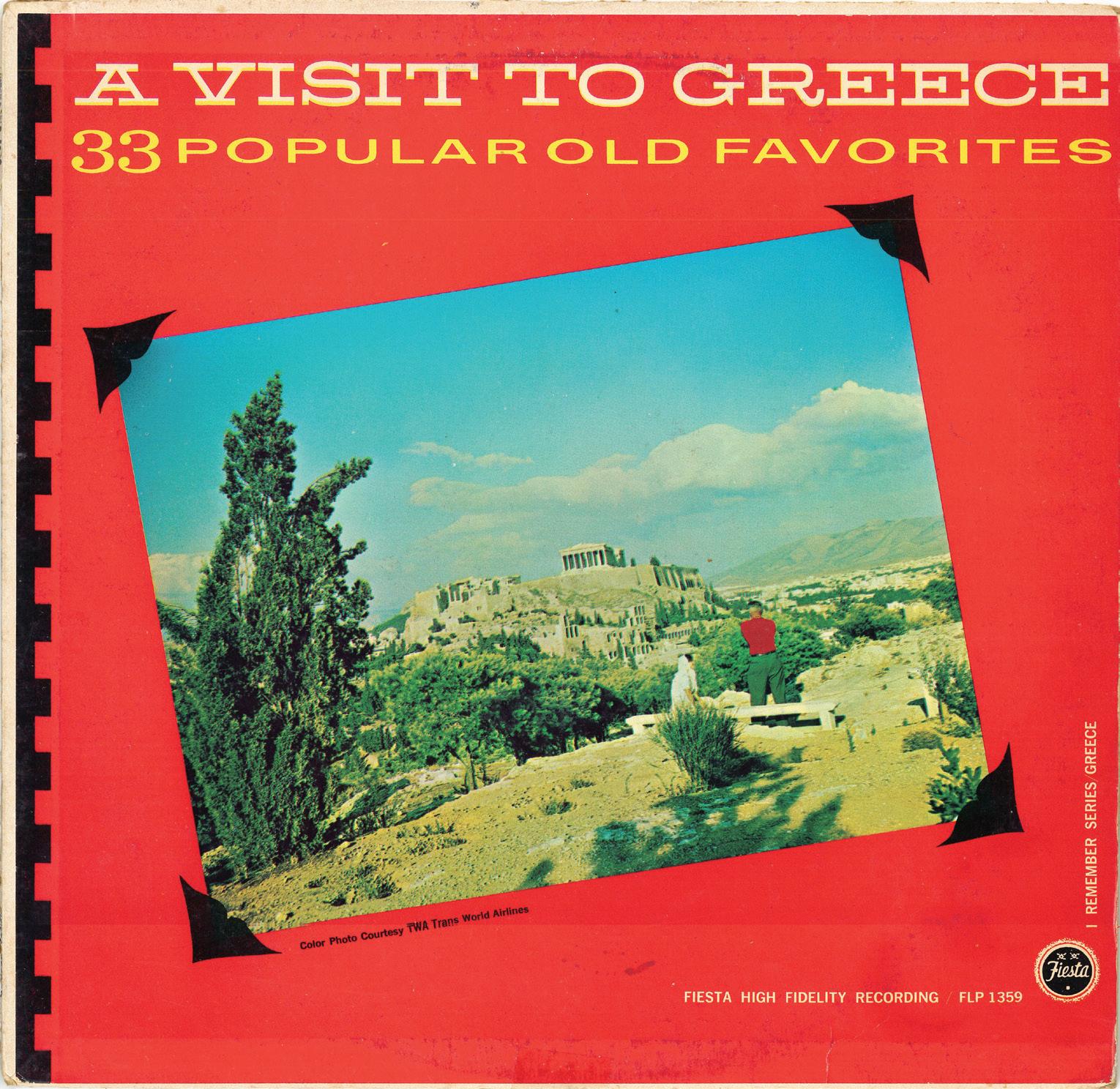

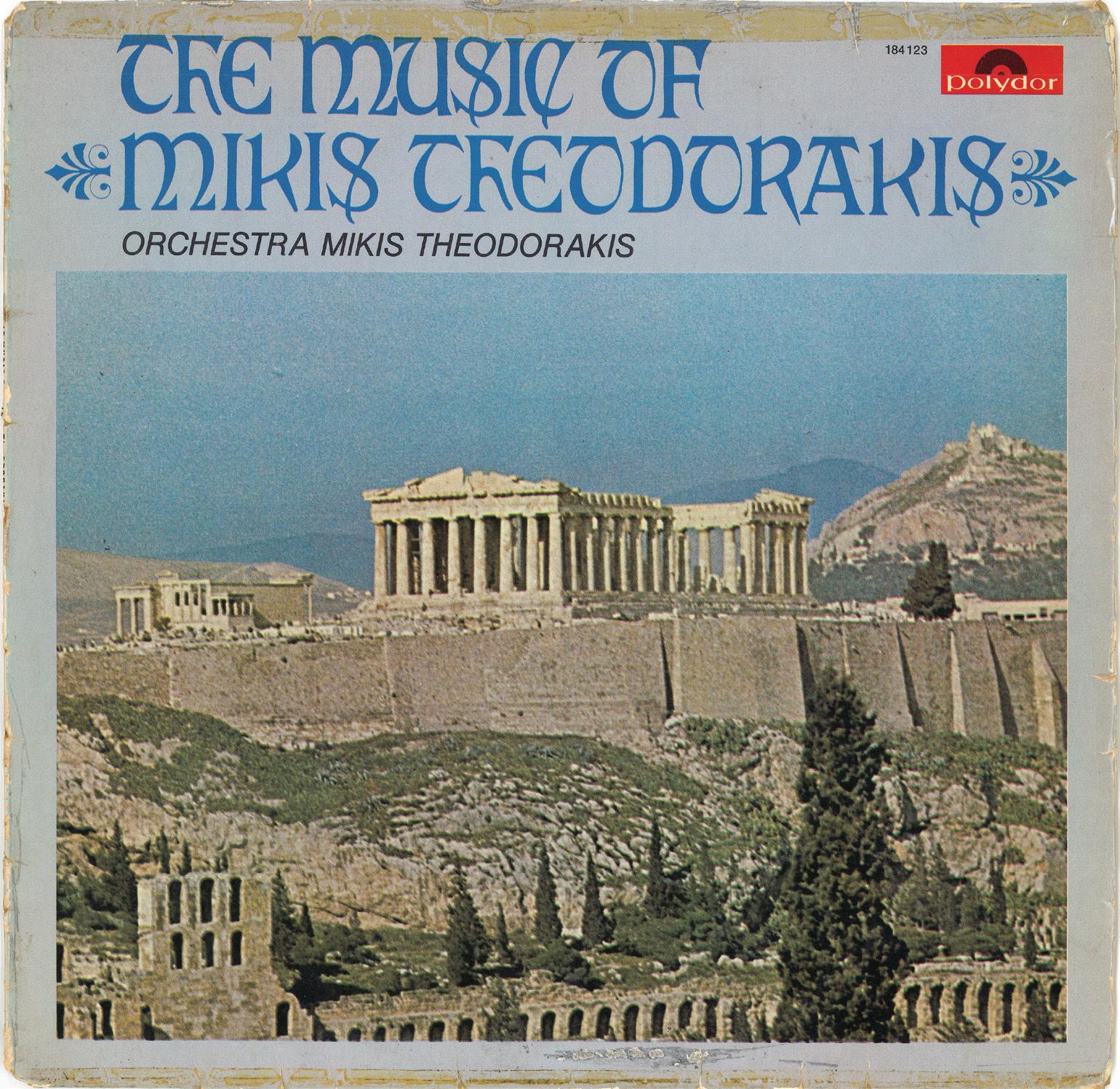

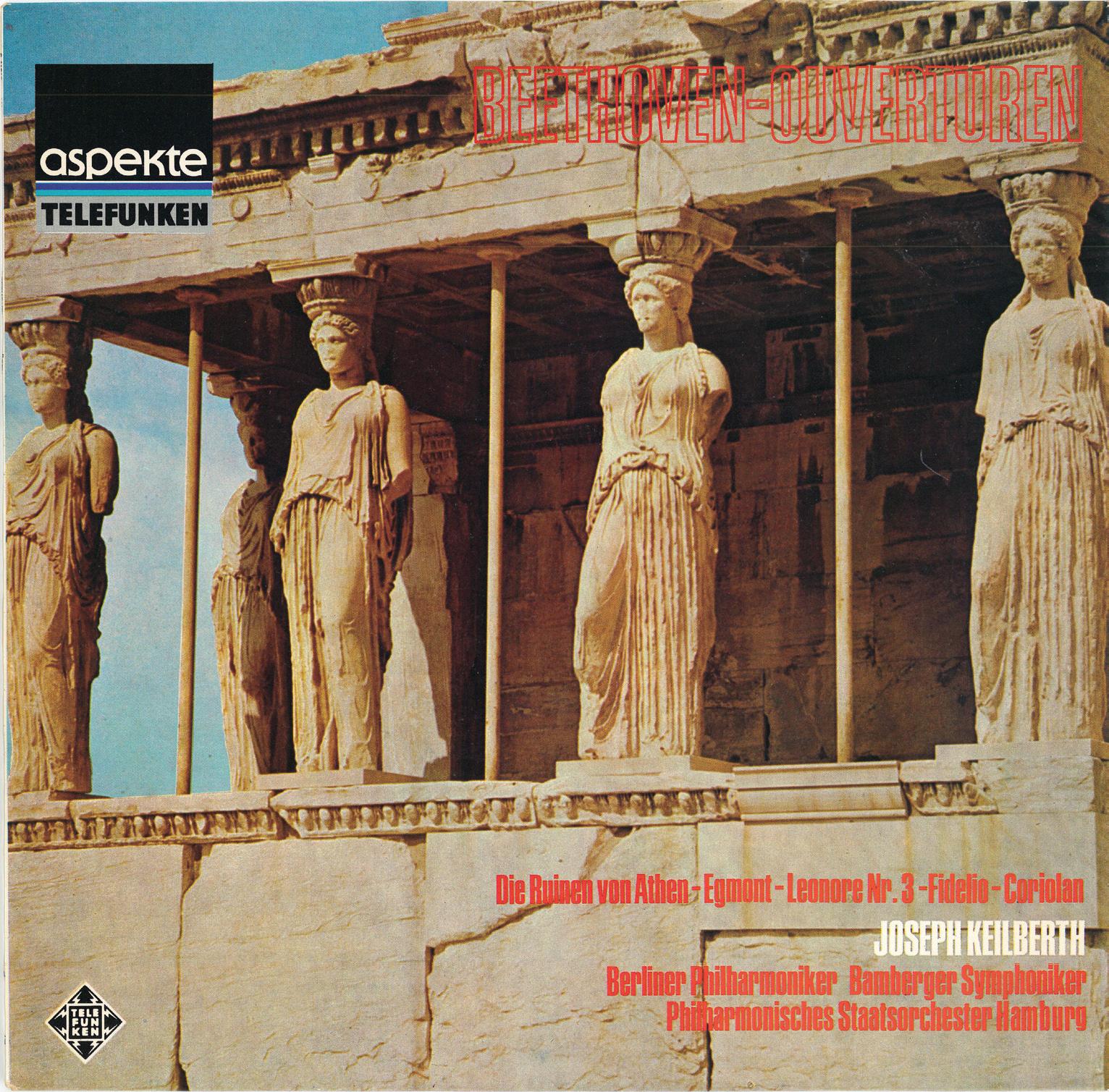

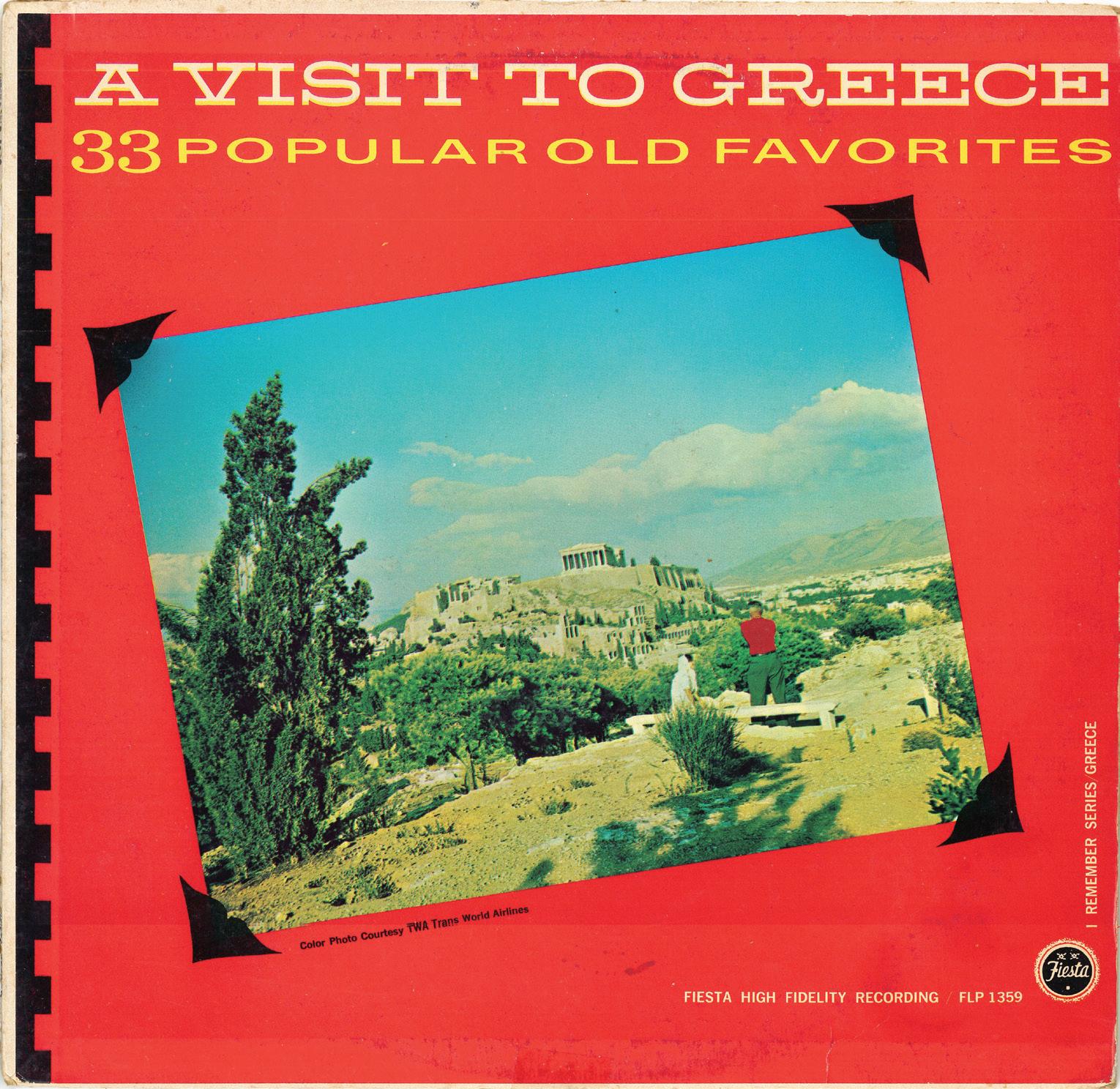

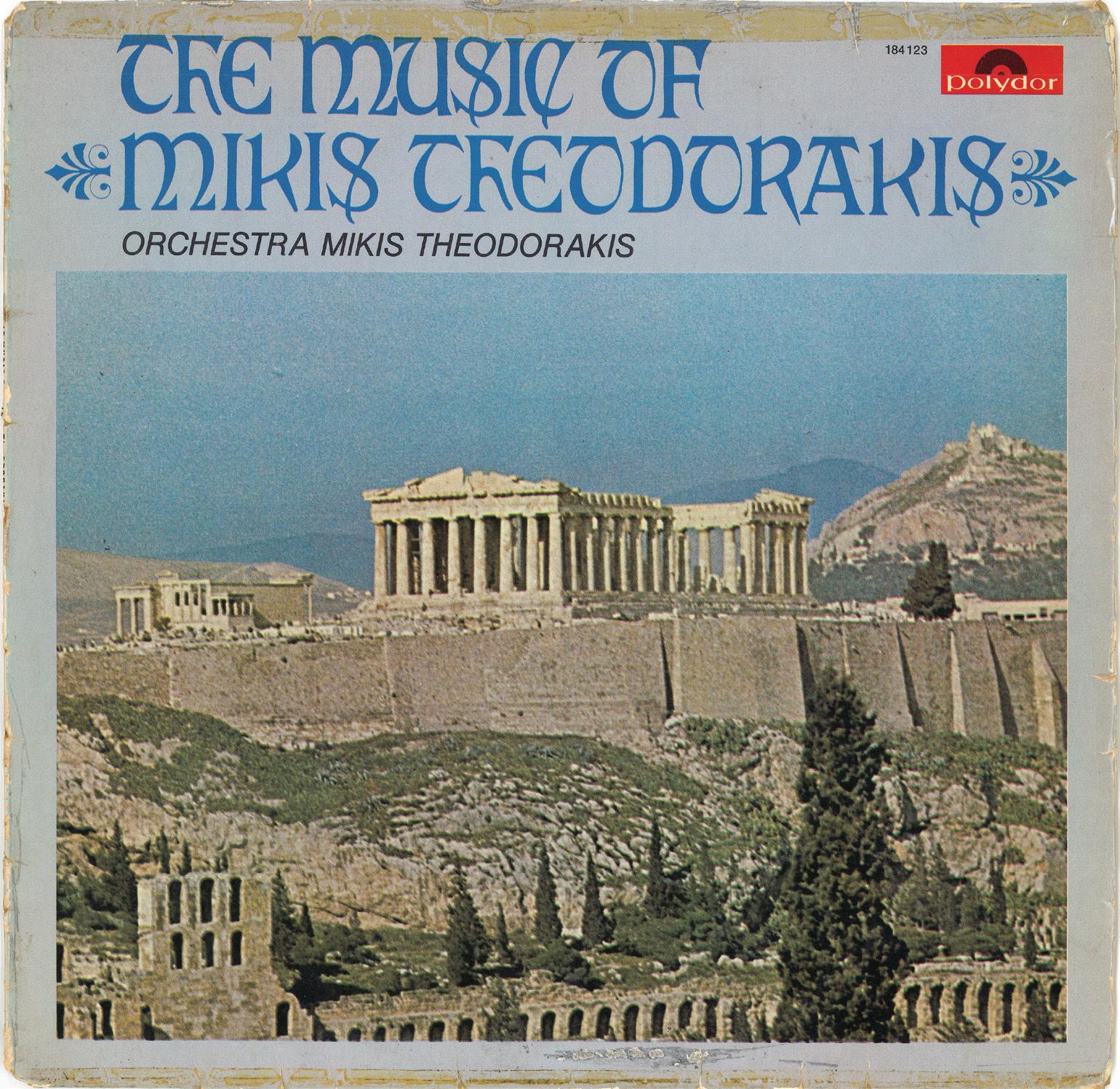

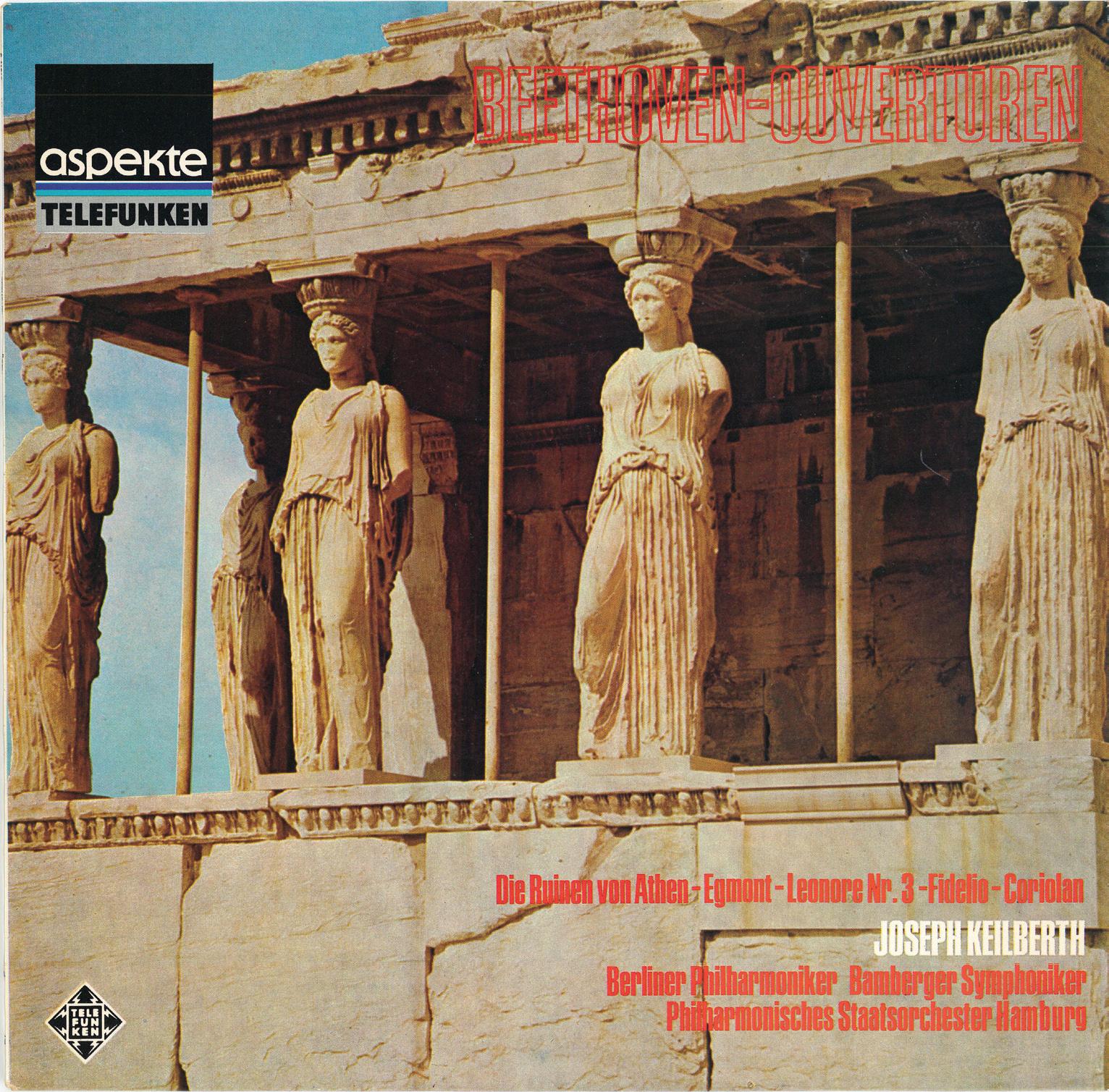

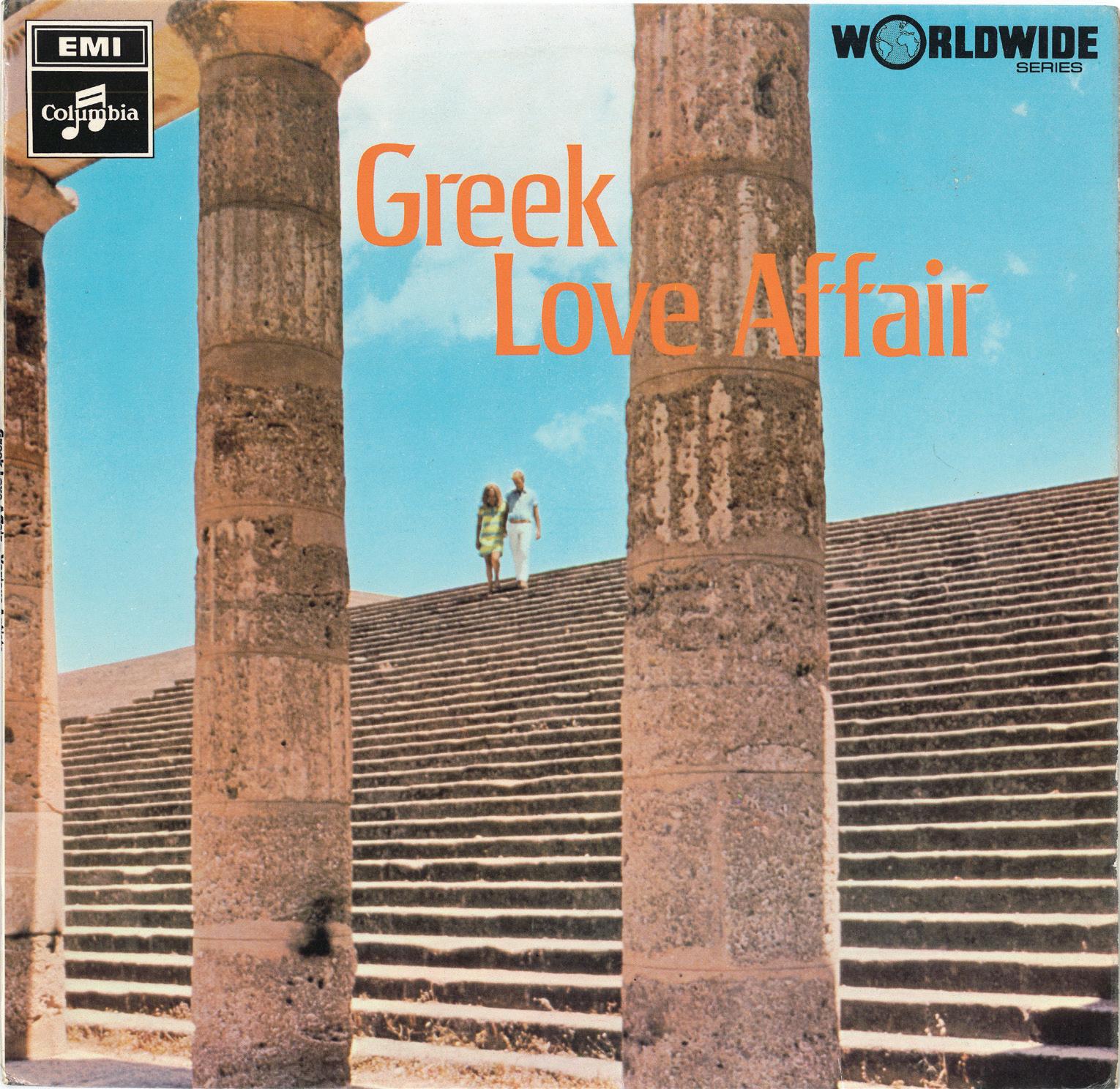

김정동의레코드재킷에서음악과건축읽기13[116]

그리스 파르테논 신전

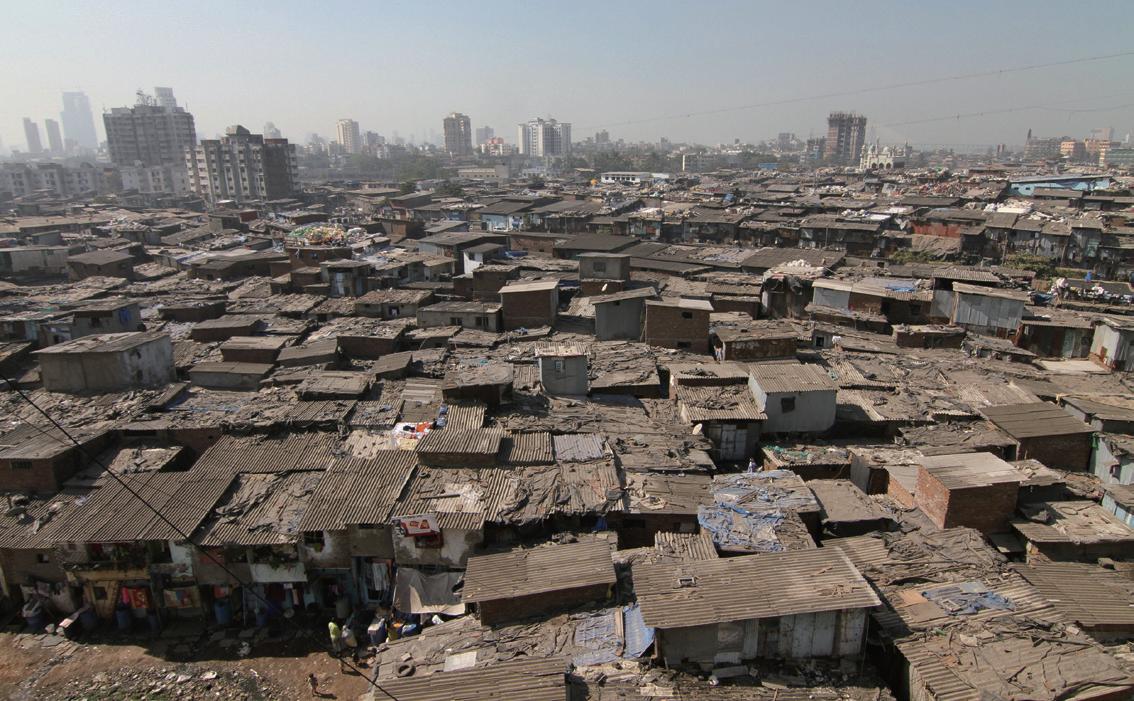

GAIA TOPIC [34][74]

전쟁이라는 국가 편집실 READINGLISTS[62]

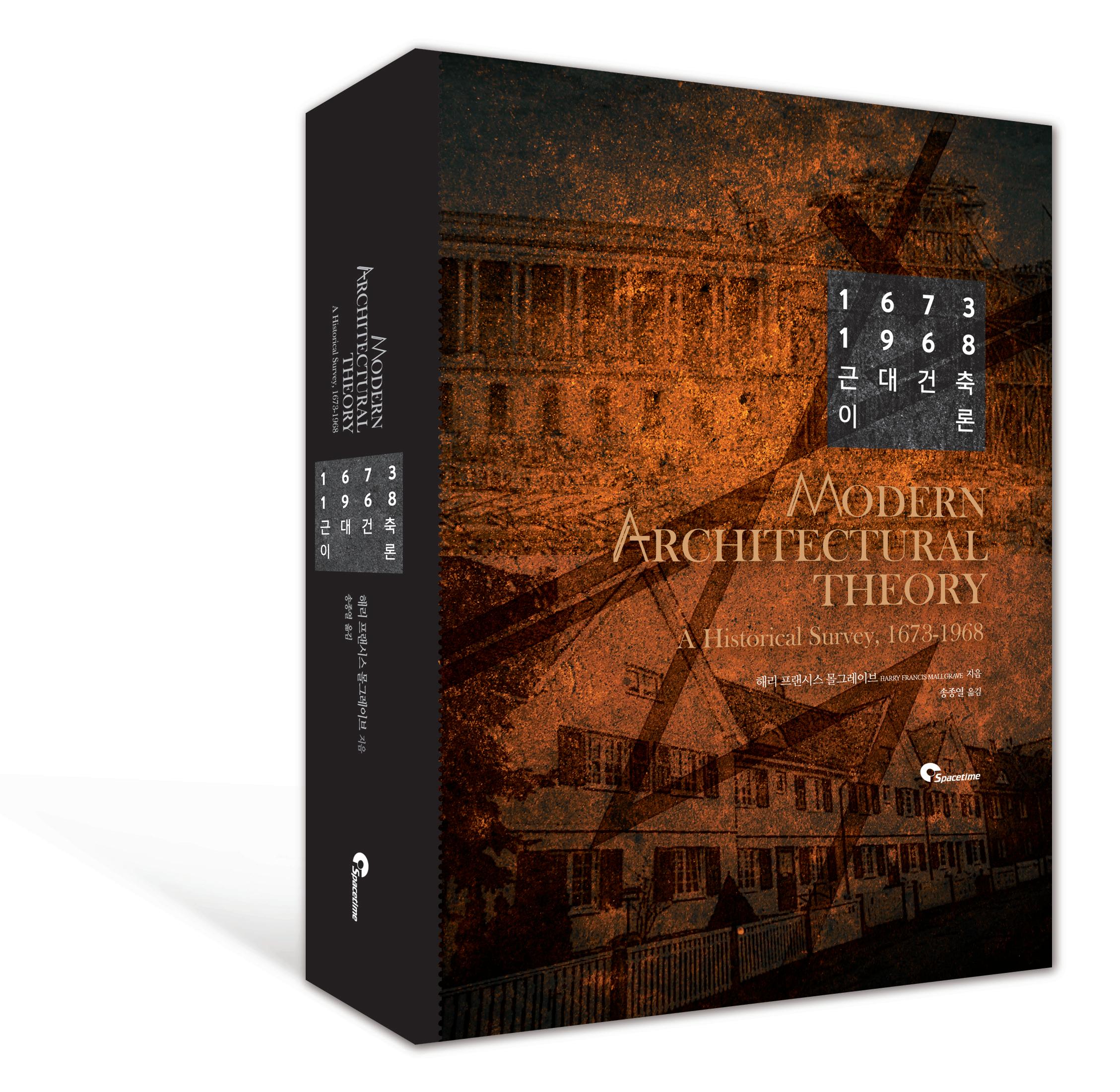

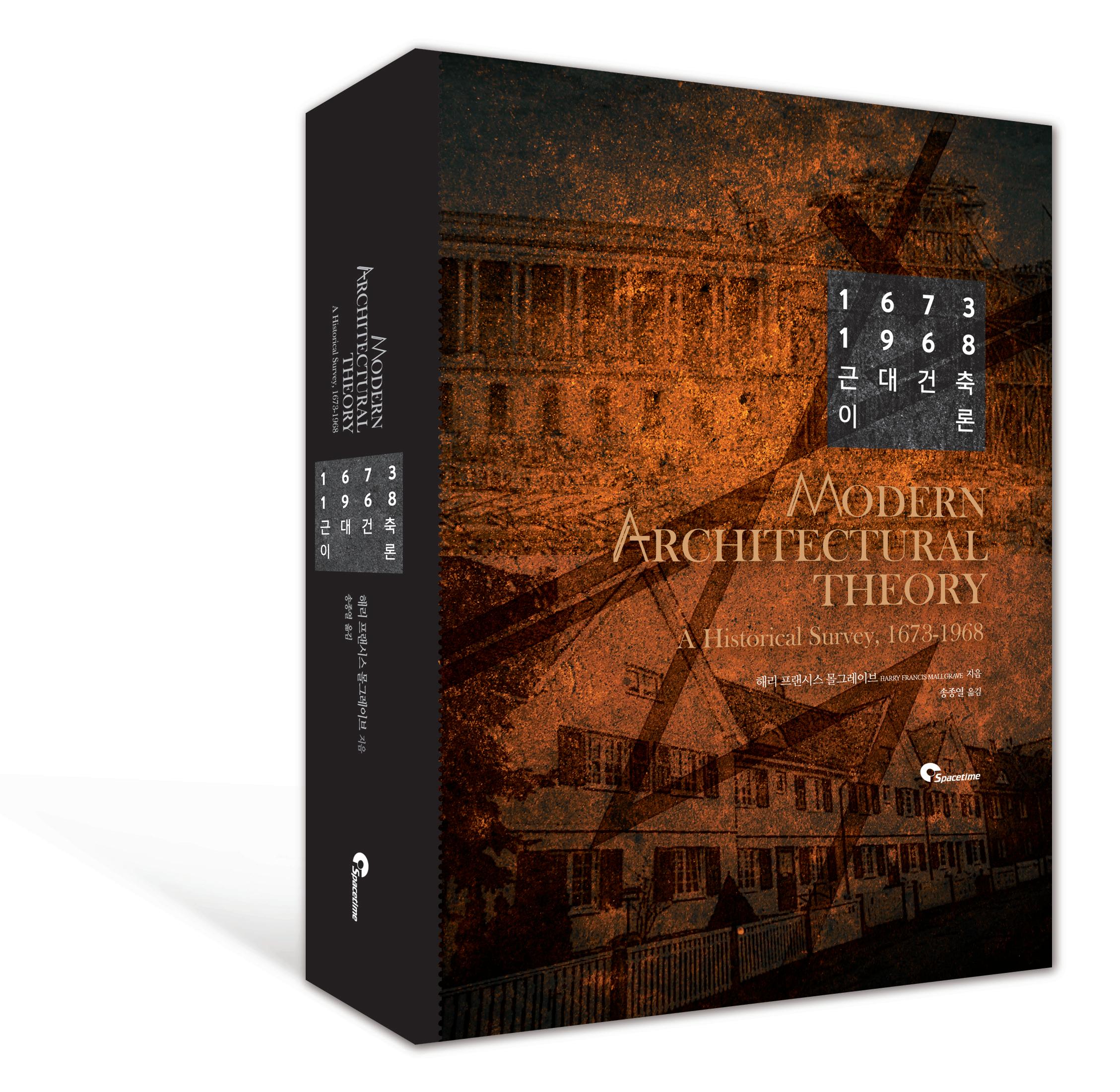

근대건축이론(1673-1968)

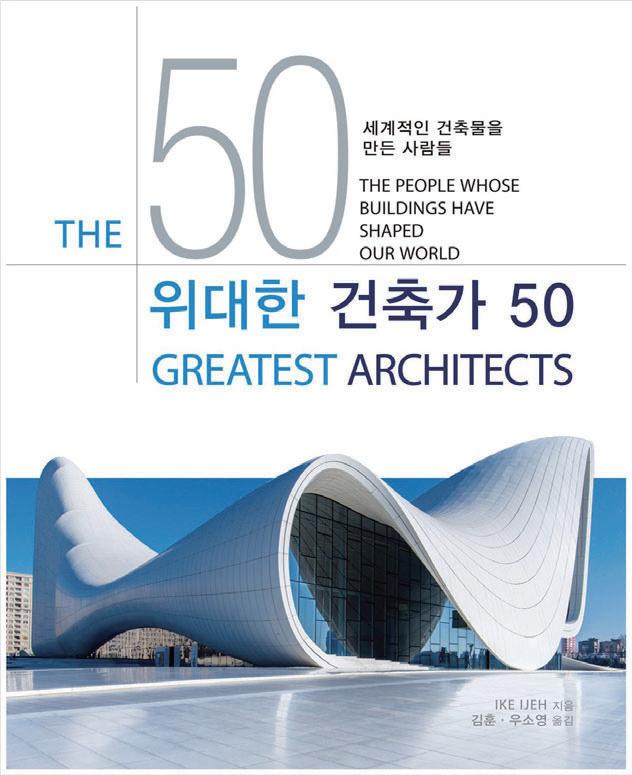

위대한 건축가 50

塔의 신비를 찾아서

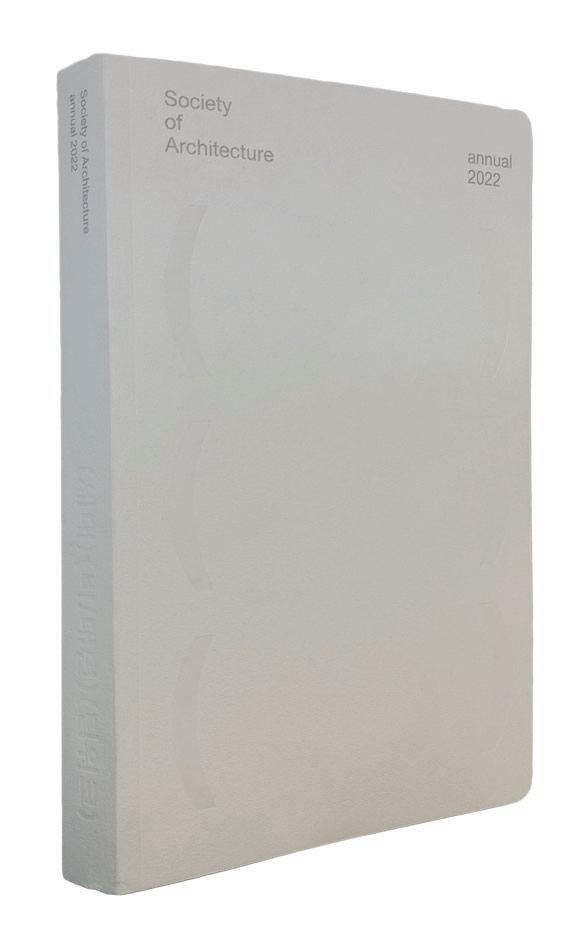

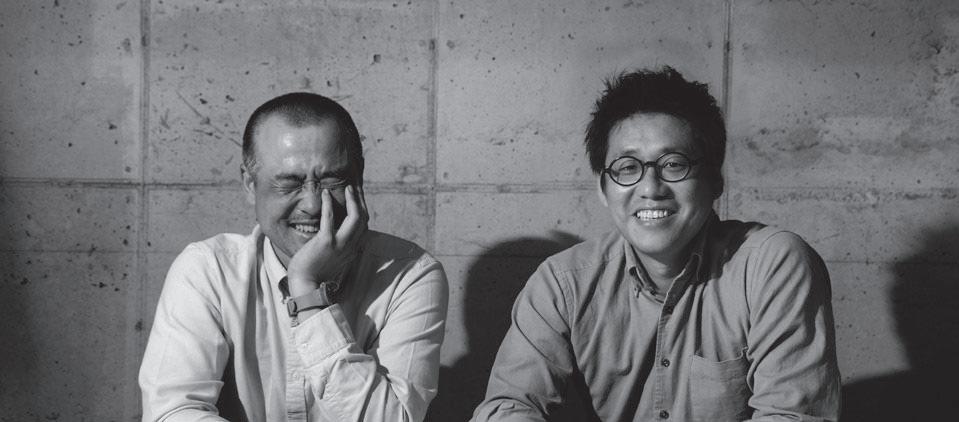

Society of Architecture annual 2022 Upperhouse-Oriented NEWRISINGARCHITECT02[64]

필동2가 아키텍츠 조경빈 박지일

SPECIAL FEATURE [75]

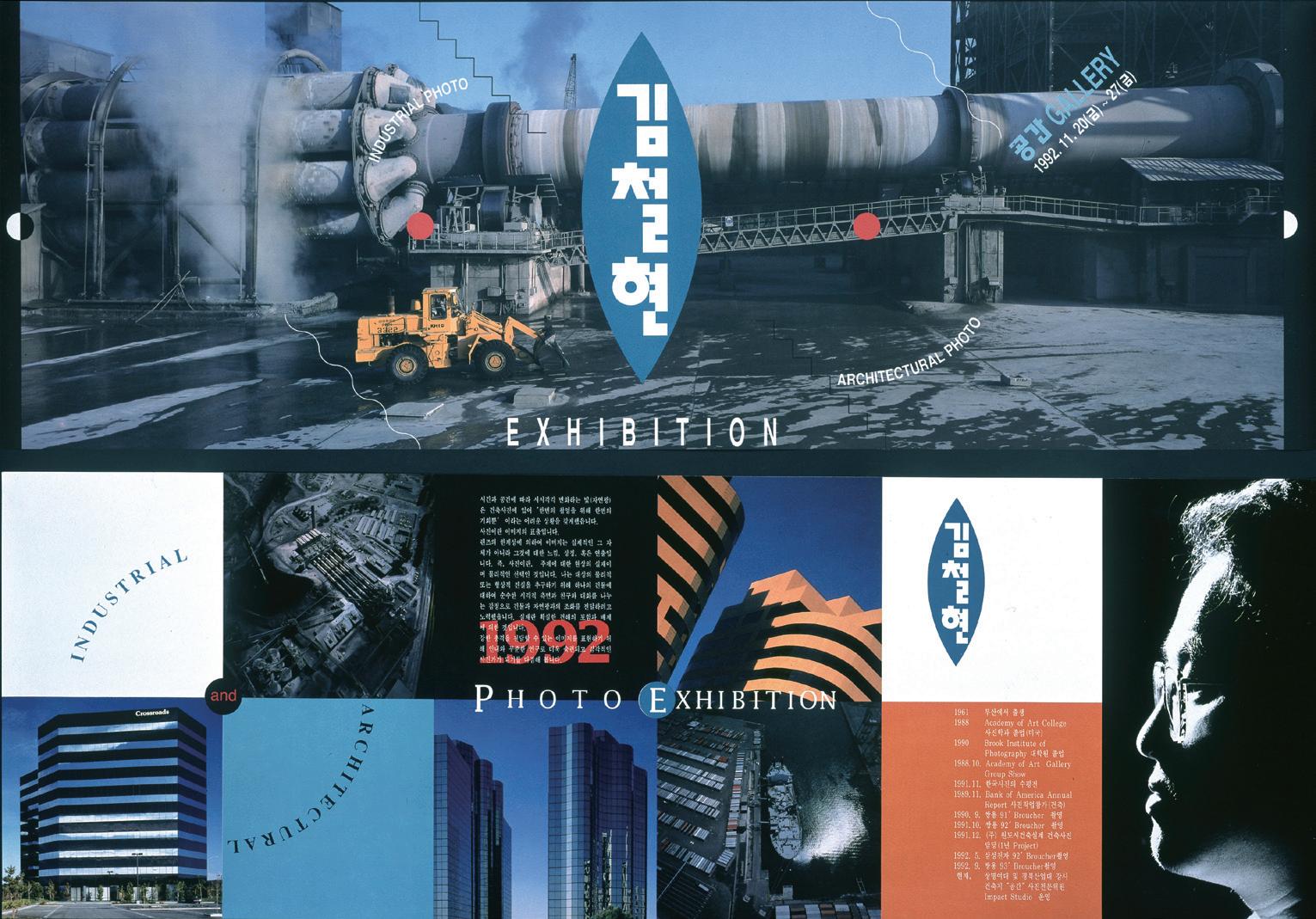

김철현

Chul Hyun Kim Architecture Photographer ESSAY[78]

사진작업의 중심에 있는 ‘공간 탐구의 시선’에 관하여 김철현 WORKS[87-109]

프랑스 남부 & 이탈리아 북부 도시의 골목길 DIALOGUE[110-115]

건축사진가 김철현의 시간여행 김철현, 전진삼 CREDITS[115]

NOTICE ·WIDE [영화로 건축 읽기] Academy 정규과정 8차 프로그램 제16회 심원건축학술상 공모요강 발표

2023 와이드AR 건축평론 공모 추천제

시행안 발표

제189차-제190차 땅집사향

표지이미지설명:

Contents & Flow Map

구분콘텐트생산자

김철현강난형39 조경빈강병국123 강민현김기현122 임창복김명규15 김범준표3 김승환표4 장소

인물

그리스파르테논신전김영철표2 매향리쿠니사격장김용남8 부여군홍산면비밀정원김인수35 K-지하상가와아케이드김재경18,75 필경사김정동116

프랑스남부&이탈리아북부도시김철현75,87 삼일(청계)고가도로김태집1 김태형42 김현섭표2

문화예술OrganismCloud2023-2김훈62 미드데이63

사무소

필동2가아키텍츠박달영14 K.PhotoLab박민철125 박상일17 박지일64,125 사건

2023와이드AR건축평론공모추천제서정일표2 WIDE[영화로건축읽기]Academy송종열62 제16회심원건축학술상공모요강발표신창훈16 땅집사향(189차-190차)에스오에이건축63 제32회김태수해외건축여행장학제오섬훈6 우소영62

추천도서

근대건축이론(1673-1968)윤근주125 위대한건축가50이연경46 塔의신비를찾아서이윤정123 SoA2022애뉴얼북IkeIjeh62 어퍼하우스-오리엔티드이태규표2 임근배125 장윤규16

간삼건축전상규125 건축공감전진삼52,110,123 동양PC정상현63

마실와이드정승이9 삼한C1조남호10 삼현도시건축조진영16 솔토지빈건축조택연12 수류산방주성진123 시공문화사최욱3

심원문화사업회최원영13

파트너십

어반엑스건축편집실123

엠에스오토텍하광수11

우리마을A&C한동수표2

운생동건축한승윤5

원오원아키텍스한제임스정민7 유오스해리프랜시스몰그레이브62

유하우스아키텍츠황은125

퓨즈랩 황정환125

헌터더글라스코리아

2

Firenze,거리풍경,이탈리아 Ⓒ김철현

2023 : 07-08, no.87

pp.18-33

김재경은 인문학적 감각과 절제된

심미성을 바탕으로 공간과 건축, 인간의 풍경을 기록하는 사진가다.

다수의 개인전과 그룹전에

참여했으며 사진집 『자연과 건축』, 『MUTE』, 『MUTE 2: 봉인된

시간』, 『수원화성』(공저) 및 『셧

클락 건축을 품다』, 『김중업의

서산부인과 의원』(공저), 『반포성당 짓기(1권)』(공저)등의 책을 냈다.

현재 본지 사진총괄 부편집인이다.

pp.35-38

김인수는 환경조형연구소 그륀바우

대표. 국민대학교 조형대학

건축학과를 졸업하고 독일 칼스루헤

대학에서 환경설계를 전공했다.

서울특별시 공공조경가그룹 위원장, (재)희망제작소 세계공원연구소

소장, (사)한국조경가협회

정원연구소 소장 등을 역임했다.

조경가와 도시기록가로 활동하며

분당 율동공원 책 테마파크, 부천

아인스월드 미니어쳐 테마파크, 대전동물원, 부여 궁남지

백제 정원축제 등의 외부환경

설계를 했다. 지은 책으로는

『서울풍경/SEOULSCAPE』,

『서울주거변화100년』(공저), 『서울

골목길 비밀정원』, 『정원도시 부여의

마을 동산바치 이야기』 등이 있다.

pp.39-41

강난형은 홍익대학교 건축학과를

졸업하고 서울시립대학교

건축학과에서 박사학위를

받았다. 건축가이자 건축연구자로

버클리대학교 건축학과 및

동아시아연구소 방문학자였고 현재

건축사사무소 아키텍토닉스의

대표 연구자로 활동 중이다.

심원건축학술상 제9회 수상자이다.

주요 저서로는 『경복궁의 모던

프로젝트』(2018), 공저 『국가

아방가르드의 유령』 (2019), 『HURPI구술집 1964-1967』 (2022)

등이 있다.

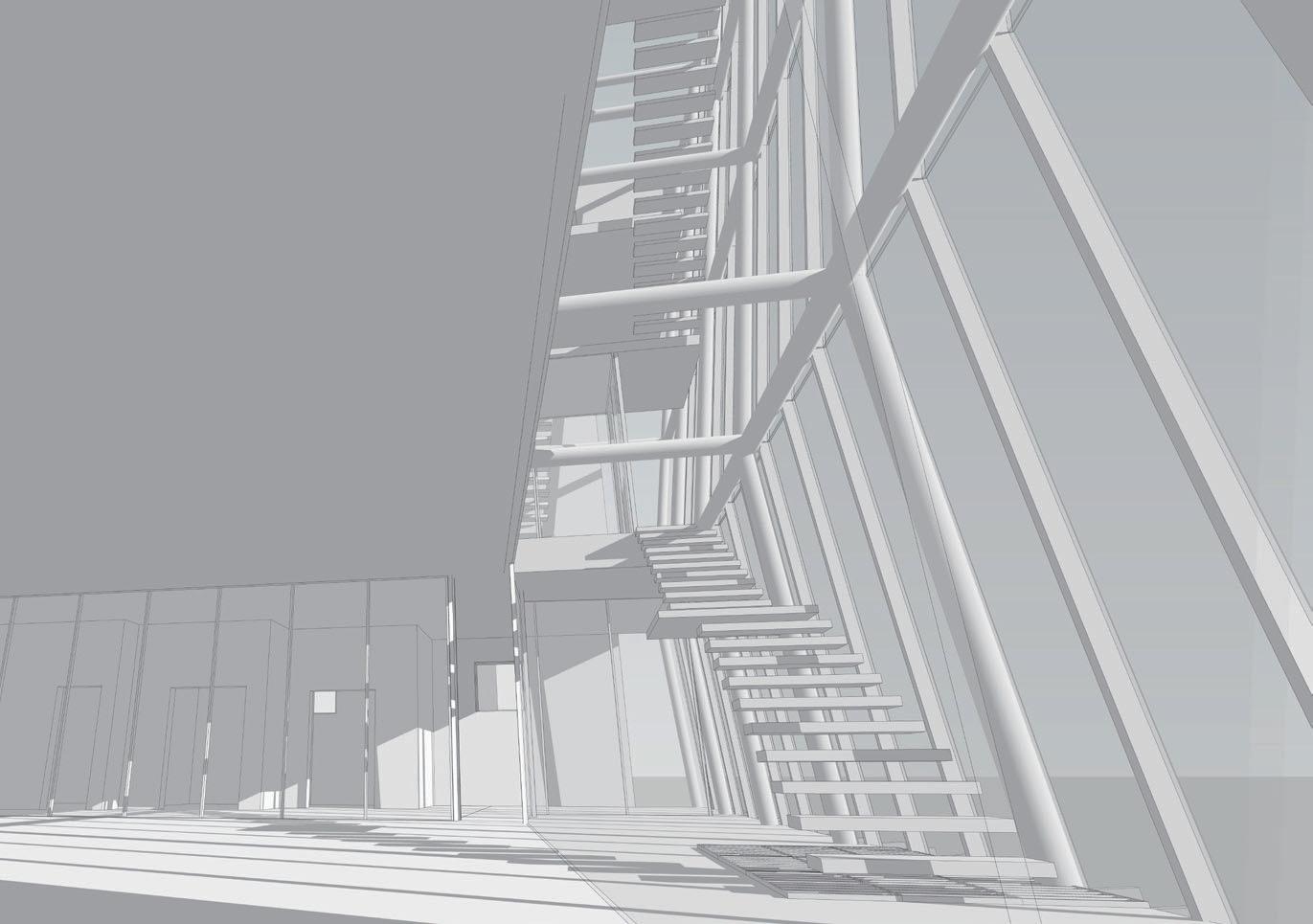

pp.42-45

Profile of the Writers and Protagonists

서울역사의 건축구법에 관한

연구」로 석사학위를 받았고 현재

동대학원 박사과정 중에 있다.

목천문화재단, 목천건축아카이브의

연구원으로 재직하며 한국의

근·현대건축 자료를 수집, 기록·연구하고 있는 건축전문

아키비스트로서 독보적인

위치를 점하고 있다. 현재 본지

편집위원이다.

pp.42-45

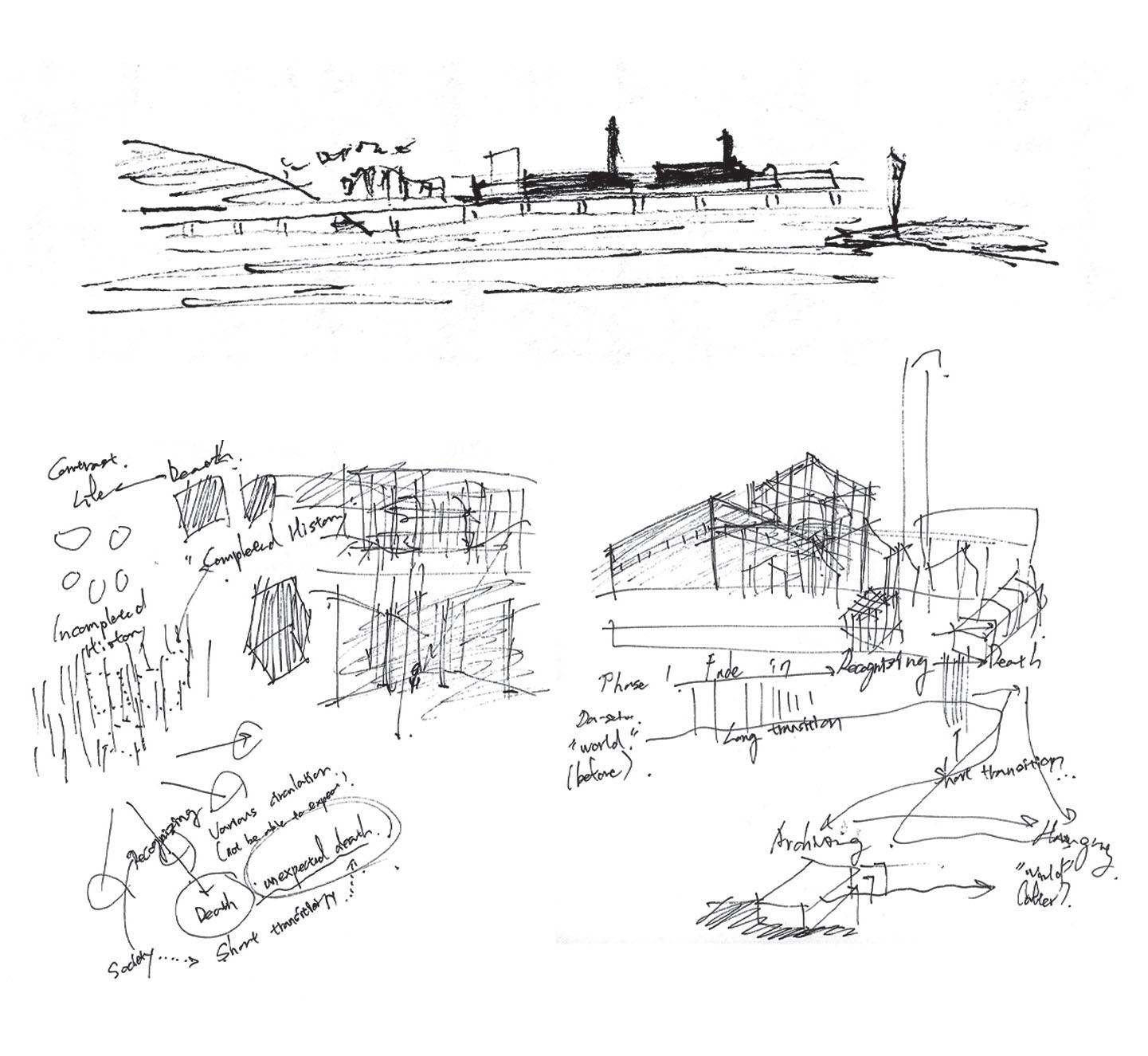

강민현은 2022년에 고려대학교

건축학과를 졸업하고 아키후드

건축사사무소에서 일하고 있는

실무자로, 자신이 이해한 세계를

건축이라는 언어로 표현하는 것에

관심을 두고 있다.

pp.46-51

이연경은 연세대학교 건축공학과를

졸업하고, 동대학원에서

건축역사이론 전공으로 석 박사를 취득했다. 심원건축학술상 제6회

수상자이다. 현재 인천대학교

지역인문정보융합연구소

학술연구교수로 재직하고 있으며

한국건축역사학회 이사이다. 저서로

『한성부의 ‘작은 일본’ 진고개 혹은

本町』 및 『사진으로 만나는 개항장

인천의 경관』, 『인천, 100년의

시간을 걷다』(공저), 『도쿄제강

사택에 담긴 부평의 시간』(공저),

『쉽게 읽는 서울史(현대편 2)』(공저),

『서을 역사 답사기 5』(공저),

『동아시아 도시이야기』(공저),

『서울은 기억이다』(공저) 등이 있다.

pp.52-61, pp.110-115

전진삼은 제4회 꾸밈

건축평론상(1988)을 수상하며

건축평단에 들어섰다. 월간

《공간》 편집장 역임하고 월간

《건축인(poar)》을 창간하여 초대

편집인 겸 주간을 맡았다. 1980년 월간 《시문학》에 〈참회〉를 발표하며 등단한 시인이다. 『건축의 발견』, 『건축의 불꽃』, 『조리개 속의 도시, 인천』, 『건축의 마사지(1권, 2권)』 등 비평집과 『건축은 없다?』

『IMAGEABLE PLATE-AU』 등

다수의 공저를 냈다. 현재 본지

발행인이다.

pp.64-73

박지일은 건국대학교

건축전문대학원을 졸업하고

월간 《건축문화》 기자를 역임한

건축&디자인 전문 에디터다. 다수의

건축 매체와 건축사진 온라인

플랫폼, 리빙지, 디자인 웹진 등

온/오프라인을 넘나들며 다양한

건축 콘텐츠 제작 및 필진으로

참여하고 있다. 건축가 초청강의

〈땅집사향〉의 MC이며 《BOB》, 《Garm》 편집책임자로 활동 중이다. 현재 본지 섹션편집장이다.

pp.64-73

조경빈은 건축을 만들어가는 여러 공정에 주목하고 구축 과정에 같이 호흡하며, 다양한 스케일과 구조적 경험을 바탕으로 공간을 도출하는 작업에 집중하고 있다. 〈남산동 주민공동시설〉로 2022 한국건축문화대상 신진건축사부문 최우수상(국토교통부장관상), 〈대영빌라 220〉으로 2021 광주광역시 건축상 주거부문 대상(광주광역시장상)을 수상했다.

pp.75-115

김철현은 현재 K.PhotoLab 대표로 건축&산업사진, 항공촬영(드론 포함), 영상촬영&편집, 드론교육, 사진교육, 영상콘텐츠제작교육을 해오고 있다. 미국 Academy of Art University 사진학과에서

광고사진을 전공하고, Brooks Institute School of Photographic Art and Science에서 산업사진전공으로 석사학위를 받았다. 귀국 후 1994년 경민대학교 영상콘텐츠과 전임교수(사진 영상전공)로

임용되어 2018년까지 24년간 재직했다. 그러던 중 한남대학교 일반대학원에서 건축계획 및 설계전공 박사과정을 수료했다. 한국사진학회 정회원, 현대사진영상학회 정회원, (사)한국광고사진가협회(KAPA)

정회원 및 지자체 및 각 기관 사진영상공모전 심사위원으로 활동 중이다.

다섯 번의 개인전(초대전 포함); 〈空間共感-기억 속의

골목길Ⅰ〉(ponetive space, 파주 헤이리, 2023), 〈다큐멘터리Two Mission〉(ponetive space, 파주 헤이리, 2018), 〈Seascape and Mind〉(ponetive space, 헤이리/Arte22, 서울, 2014), 〈Another Feeling-또

다른 느낌〉(코닥포토살롱, 서울, 2003), 〈Industrial and Architectural〉(공간화랑, 서울, 1992)을 개최했고 〈코리안

랩소디 ‘역사와 기억의 몽타주’ 기획전〉(20110316 ~ 0605, 삼성미술관 Leeum, 서울) 등 다수의 그룹전에 참여했다. 주요논문으로 「Kevin Lynch의 도시이미지 구성요소를 활용한 도시경관 촬영에 관한 연구: 계획도시 ‘여의도’를 대상으로」(한국사진학회지 2011. No.24 김철현, 최병현 공동), 「班家(반가)의 촬영시점을 중심으로 한 한국전통살림집 사진 표현에 관한 연구」(한국사진학회지 2010. No.22 김철현, 한동길 공동)을 발표했다.

pp.116-121

김정동은 1970년 홍익대학교 건축학과를 졸업하고, 같은 학교에서 근대건축사 연구로 석 박사학위를 받았다. 2013년 목원대학교에서 정년퇴직했다(명예교수).

이후 세운상가 내에 「우리근대건축연구소」를 열고, 운영해오고 있다. 건축문화재분야(건축시공기술사)를 전문으로 연구하고 있다. 토탈디자인 전문지 격월간 《꾸밈》의 주간을 역임했고, 도코모모코리아 창립 회장을 역임했다. 한국건축역사학회 회장, 문화재청 근대건축분야 문화재위원장을 역임했다. 10여 권의 저서가 있다. 현재 본지 명예고문이다.

p.123

강병국은 본문에 약식 표기함

p.125

전상규, 황은, 윤근주, 황정환은 본문에 약식 표기함

4

김태형은 경기대학교 건축전문대학원에서 한국의 근대건축을 공부하고 「구

www.u-haus.co.kr

‘양천구 신정동 985-1 상가주택’ SOSU 건축사사무소, 사진 Ⓒ박영채

Fu’s Lab

HYPER HOUSING

Cho, Taigyoun

Song, Injo

Lyu, Xin

Dai, Yuhang

Liang, Zhiqi

Yang, Mingyue

Xiao, Xiaoyu

Ji, Zexin

Li, Yufan

Lim, Hyunjung

Li, Xinyi

Li, Haoyang

SuRyuSanBang

2023년, 수류산방이 20돌(돐)을 맞습니다.

많은 분들이 사랑해 주셨던 수류산방의 첫 책, 『20세기 건축의 모험』 이 아주까리수첩 총서로 새단장하여 다시 돌아옵니다.

지난 20년, 우리는 무엇을 지키며 어디까지 성장했을까요. 수류산방 20년의 모험을 함께하고 지켜보아 주신

S R S B Bacchus.Library S u R y u* Sa n B a n g

모든 분들께 고마움을 올립니다. 아주까리수첩 007 리마스터링 에디션 『20세기 건축의

지음,

2월 4일 초판 1쇄 발행, 2023년 8월 20일 리마스터링판 재발간 예정 Photo © [Suryusanbang ] + Park Woojin

모험』 이건섭

2005년

FC f FC 오묘한집 五猫一家 Forest Camp for 5 Cats

18 청계고가도로(20030719) Ⓒ김재경

19 청계고가도로(20030719) Ⓒ김재경

20 청계고가도로(20030719) Ⓒ김재경

21 청계고가도로(20030816) Ⓒ김재경

PHOTOSSAY

“크고 작은 개천에 토사가 쌓이고 막히는 이유는 오로지··· 관리하지 않고··· 그것을 준설하지 않았기 때문이다.”(준천사실濬川事実, 1764) 조선왕조가 도성을

건설할 때 ‘개천’은 가로 구조를 형성하는 기반으로 작용했다. 한반도 지형 구조와 달리 한양은 서쪽이 높고 동쪽이 낮다. 서북쪽에 위치한 인왕산, 북악산, 낙산과 남산 기슭에서 물이 모여 동측으로 흐른다. 개천의

발원지는 인왕산 백운동천과 북악산에서 내려오는 삼청동천이다. 게다가 지천이 대개 남북 방향에서

모여드니 대로와 소로가 격자 형태로 발전하게 됐다.

초기 한양의 도시구조를 얽은 태종(1411)은 개천이 자주

범람하자 ‘개천도감(開川都監)’을 설치하고 연인원 5만

2800명의 역부를 동원해 대규모 공사를 했다. 이후

세종은 보수와 확장을 10여 년 동안 계속했다. 백성을

아끼는 마음에 농한기 인력만을 동원했다. 공사 후 마전교

옆에 개천 수위를 측정하는 ‘수표석(水標石, 1441)’을

세웠다. 그러나 이때부터 300여 년간 방치된 개천이

문제가 되었다. 도성 인구가 급증(1657년 80,572명->1669년

194,000명)하자 개천의 하상이 높아졌다. 토사가 쌓이는

원인은 벌목과 개간이다. 홍수기 유입되는 토사와 생활

오수로 개천의 하상이 교량 상판과 맞닿을 지경이었다.

영조는 고민 끝에 결단을 내렸다. 준천 후에 얻을

실효성이 역부(지방민, 도성거주인) 동원의 필요보다 크다는 사실을 받아들인 결과이었다. 이에 ‘준천사(濬川司)’를

설치하고 57일간 연인원 20만 명을 동원해 대대적으로 개천을 준설(1760)했다. 그리고 이때 새 수표교 돌기둥에 ‘경진지평(庚辰地平)’ 네 글자를 새겨 향후 개천 준설의 표준을 삼도록 했다.

일제강점기 ‘개천(開川)’이라 불리던 이름이 ‘청계천(清渓川)’으로 바뀌었다. 조선의 궁궐과 관아, 시전 등이 주로 도성 내 북측에 자리 잡은 반면 일본인과 청국인들의 주거지는 청계천 남측으로

김재경의 포토세이 27

삼일(청계)고가도로 해체(2003-04)

글, 사진. 김재경 본지 사진총괄 부편집인, 건축사진가

제한되었다. 이는 북촌 진출이 여의치 않던 점이 역으로 표출됐다. 경성부는 청계천을 경계로 북쪽과 남쪽을 차별화하는 정책을 펼쳤다. 도시기반시설 정비재원을 남촌(일본인 거류지)에 집중했다. 청계천을 복개해 택지를 조성(1926)한다거나, 도로를 만들고 그 위에 고가 철도를 부설하는 계획(1935)을 발표했다. 자동차 전용도로 안(1939), 또는 지상에 전차가 다니며 밑으로 지하철을

운행하는 계획(1940)도 발표했다. 모두 만주사변과 중일, 태평양전쟁을 치루는 동시에 경성을 대륙의 병참도시(대경성계획)로 바꾸려던 계획 중 하나(시가지계획 1934)였다. 해방 후 청계천 준설 계획은 전쟁으로 실행되지 못했다. 그동안 황폐해진 청계천 보수가 시급한 일이 되었다. 서울 인구가 피난민들로 인해 급증했고, 그들 중 많은 이들이 천변에 판자촌을 형성했기 때문이다.

쓰레기와 오폐수가 넘쳐나 더 이상 방치 할 수 없었다.

제3공화국 체제 아래 서울 시장의 추진력에 불이 붙었다. 청계천 복개 공사(1958-66)가 시작됐다.

당시의 공사비는 16억 6,170만 환 복개된 도로 위에는 고가도로를 건설했다. 광교에서 마장동까지 총길이

5,650미터, 폭 16미터의 고가도로를 완공(196771)했다. 한편 세운상가 도심재개발사업(1966-68)은

‘광로 제3호(소개공지疎開空地)’를 폐지한 후 그 자리에 추진됐는데 아세아상가 기공식(1966)이 첫 삽이었다.

고가도로와 세운상가 건립은 청계천 복개와 동시에

추진됐다. 최종 신설동~마장동철교 구간 공사(1977)가

끝나자 전체 복개공사는 종료됐다. 그리고 또다시 복원

공사를 위해 청계고가와 복개 도로를 철거(2003.7.-

9.)하고 청계천의 물길과 주변을 복원했다. 그러나 애초에

복원 기준점이 불분명해, 완전하지 않은 공사일 수밖에

없었다. 전체 공사(2003.7.1.-2005.9.10.)에 연인원 69만

4천 명과 3,867억 원의 예산이 투입됐다.

그때 청계천 복원은 하나의 ‘사건 소식’처럼 들렸다.

그리고 사람들의 기대와 우려는 정치권의 큰소리 앞에 작아졌다. 지난 60년대의 일처리 방식이 돌아왔다. 시간

앞에서, 겨우 30년 만에 도시 구조물이 사라진 사실 앞에

투사된 인간 의지의 덧없음 또한 연기처럼 사라졌다. 어쩌면 우리는 겉모습에 취해 사는지 모를 일이다. 사물은 눈과 오감을 통해서 기억으로 옮겨가고 존재는 흐릿해 진다. 빛의 자국으로써 사진이 사물 이미지를 강화하고 보전하는 기능을 담당한다. 과거 “복개된 청계천은 더 이상 차별의 경계선으로 기능하지 않았다. 분열과 분할은

식민 지배의 직접적 결과였지만, 식민 지배의 종결과

함께 끝나지 않았다. 다만 그 상징성은 한강에 넘겨졌다.

강남이 대규모로 개발되며 남촌과 북촌의 시대가 가고, 그 대신 강남과 강북의 시대가 열렸다.”(전우용, 역사 속의 청계전과 그 이미지) “청계천로는 대조적인

도시조직의 콜라주다. 자연의 미세한 변화를 드러내는 ‘물길’과 인위적인 ‘고가도로’는 도시적 스케일을 드러내고 있다.”(송인호, 청계천로의 도시조직) 그리고 청계천이 ‘인공하천’으로 돌아온 지 20년 되었다. “이푸 투안(Yi FuTuan)의 ‘토지애(土地愛, Topophilia)’는 땅과 몸을 동일시하는 현상이다. 농부나 어부가 땅과 바다를 생의 터전으로 여기는 것과 마찬가지로, 도시의 어느 곳에 삶의 뿌리가 묶여 있는 사람들이 있다.”(진양교, 청계천의 황학동) 이들은 자기 삶의 근거와 터전을 떠나 살기 어렵다. 지금 시대는 유목의 삶을 살아야 한다지만 이와 다른 정주의 삶도 함께 펼쳐져야 한다. 시간과 역사의

흔적을 지닌 장소는 영혼의 집이다. 도시의 활력과 지속

가능성이 거기서 비롯되는지도 모를 일이다.

참조 〈청계천에서 역사와 정치를 본다〉(조광권, 여성신문사), 〈청계천, 청계고가를 기억하며 (서울학연구소, 마티), 〈도올의 청계천 이야기〉(김용옥, 통나무), [한겨레] [쿠키뉴스]

23

(옆 면)청계고가도로(20030728) Ⓒ김재경

24 청계고가도로(20030728) Ⓒ김재경

25 청계고가도로(20030816) Ⓒ김재경

26 청계고가도로(20030814) Ⓒ김재경

27 청계고가도로(20030815) Ⓒ김재경

28 청계고가도로(20030816) Ⓒ김재경

29 청계고가도로(20030816) Ⓒ김재경

30 청계고가도로(20030904) Ⓒ김재경

31 청계고가도로(20030830) Ⓒ김재경

32 청계고가도로(20040702) Ⓒ김재경

33 청계고가도로(20040830) Ⓒ김재경

해에게서 소년에게1)

GAIA Topic

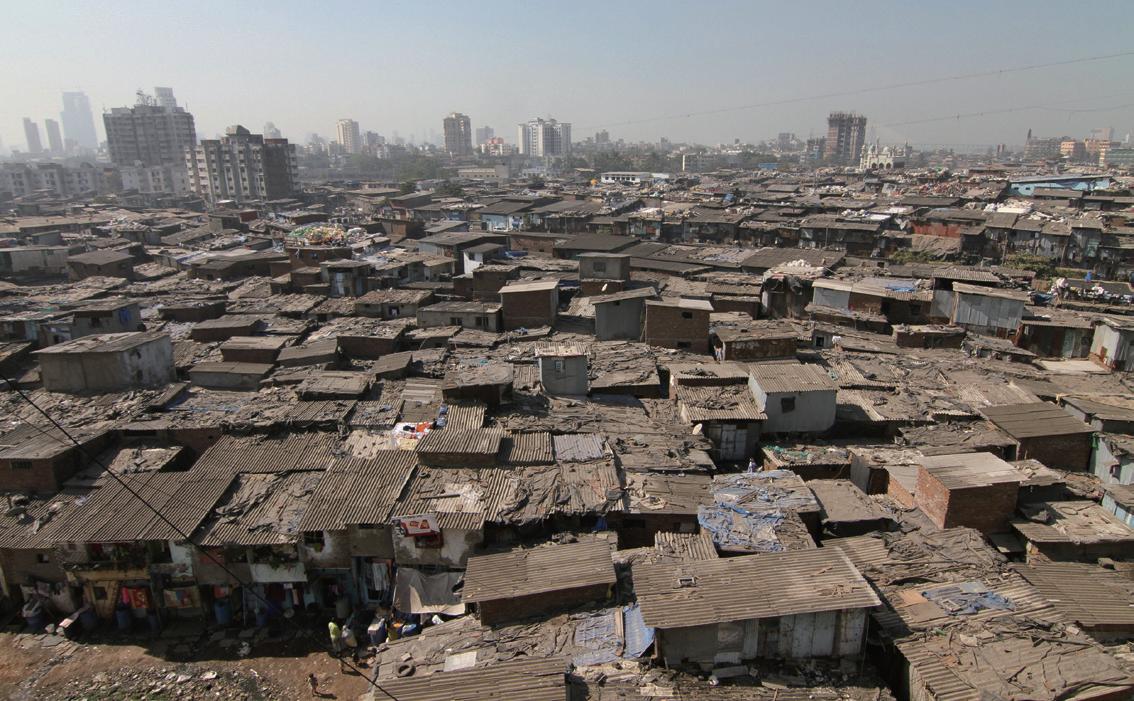

2022년 ‘국제적 책임을 위한 과학자들’(SGR)과

민간단체 갈등·환경관측소(CEOBS)는 전 세계

군사활동으로 인한 탄소배출량을 추정하여

발표하였다. 그 양이 전 세계 온실가스 배출량의 약

5.5%를 차지하는데, 하나의 국가라고 치면 중국, 미국, 인도 다음으로 탄소를 많이 배출하는 나라에 위치하게

된다. 전쟁이 하나의 국가였다면 파리협정 이후

탄소중립 달성을 위한 계획과 부문별 온실가스 감축 계획을 수립하여 시행해야 했을 것이다.

전 세계에서 네 번째로 많은 온실가스를

어떻게 할지 제시하지 않았다.2)

본지는 선생의 계몽주의적 정신과 시선으로 현 인류와 미래의 인류가 함께 살아갈 지구를 향한 생각을 공유하기 위함이다.

2) 배보람, ‘전쟁의 생태적 비용’ p.94, 계간 《녹색평론》 2023년 여름호(182호)

34

p.74 1) 이 꼭지의 명칭 ‘해에게서 소년에게’는 최남선 선생(1890~1957)이 1908년 11월에 한국 최초의 종합잡지 《소년》을 창간하고 발표했던 권두시 제목에서 따왔다. 그로부터 100년 뒤 2008년 1월에 창간한

배출하는 ‘전쟁이라는 국가’는 지금까지 기후위기의 영향을 줄이고 온실가스를 저감하기 위한 노력을

전국 골목길 비밀정원 탐사 01 부여군 홍산면 비밀정원

글, 사진. 김인수 환경조형연구소 그륀바우 대표

부여는 사비백제의 수도로 백제의

흔적만이 세계문화유산도시로

알려져 있지만 조선시대까지만

해도 현재 부여군은 부여현, 홍산현, 임천현, 석성현

4개현으로 이루어져 있었다.

홍산면은 마을의 진산인 비홍산

자락에 자리 잡아 탁월한 입지로

잘 알려진 관아의 동헌과 객사

등이 옛 모습을 보여주고 있다.

부여에서 조선시대의 모습을

찾아본다면 홍산면이 제격이다.

옛 길에서는 근대거리의 모습도

함께 볼 수 있다. 100여 년

전만 해도 근동(近洞)에서 제일

큰 시장은 2일, 7일장이었다고

하는데, 바로 2일, 7일 오일장이

아직까지 열리고 있어 홍산이

과거에는 인근지역에서 가장

규모가 큰 시장이었음을

알 수 있다. 충청도에서

저포(苧布)라 부르는 모시가

생산되던 부여, 임천, 한산, 홍산, 서천, 비인, 남포, 정산을

저산팔읍(苧産八邑)이라고

했다. 홍산을 거점으로 모시를

중요품목으로 상거래를 하던

보부상 저산팔읍상무사는

1960년대까지도 공문제와

한식제사 등 뿌리 깊은 전통이 남아있었다. 현재도 홍산면에서는

보부상의 두령인 영위(領位)의

맥을 유지하면서 보부상놀이

등을 통해 문화적으로 이어지고 있다.(사진1)

동헌 앞 자연정원

매일 다니는 길도 어느 날 갑자기

전혀 다른 모습으로 다가올

때가 있다. 가끔은 가던 길을

뒤돌아보기만 해도 멋진 풍경이

펼쳐지기도 한다. 홍산 동헌과

객사는 자주 산책을 다녀 익숙한

길인데 4월 초 어느 날 헛간

벽면 한 구석으로 푸른 담쟁이가

멋지게 올라가는 게 눈에 띄어

계절로는 당연히 조화인줄

만져보니 생화였다. 옛 동헌 앞의

정원은 이렇게 나한테 다가왔다.

조그만 문 사이로 마당을

들여다보니 이제까지 여러 번을 다녔어도 보기는커녕 생각지도

사진1. 홍산면은 마을의 진산 비홍산을 배경으로 동헌과 객사가 자리 잡고 있어 백제 세계문화유산도시 부여에서 조선 시대의 모습을 제대로 보여주고 있다. 전형적인 시골 작은 마을이지만 보고 싶은 마음만 있으면 구석구석에서 다 양한 모습의 비밀정원을 즐길 수 있다. ⓒ방대현

35

못한 비밀정원이 펼쳐지고 있는

게 아닌가. “제대로 돌보지 못해

그냥 풀밭이에요.” 표현은 그렇게

하지만 방문할 때 보면 마당 한

구석에는 늘 방금 김매기를 한

흔적이 보였다. 풀밭이 아니라

정성스럽게 가꾸는 꽃밭이다.

수선화부터 시작해 꽃잔디,

금계국, 양귀비, 장미, 한 여름의

나리와 루드베키아 등 여러

꽃이 고사목과 괴석 사이에서

피고 지면서 사계절 마당을

장식하고 있다. 잡초까지도 함께

어우러지는 자연정원은 무심한

듯 보이지만 사실은 오랜 기간

애정과 치밀한 계획으로 돌보는

정성, 미적 감각이 돋보이는 솜씨

있는 정원이다. 마당에서 벽을

타고 자라는 담쟁이는 헛간의

지붕과 벽 사이 좁디좁은 틈을

용케도 헤집고 들어가 헛간

안쪽 벽과 천장을 점령하다시피

멋지게 장식하고 있다. 특별하게

사람이 모양을 만들어 주는 게

아니니 자라고 싶은 대로 맘껏

뻗어 나가는 담쟁이는 볕도 안

드는 실내지만 식물도 자유를

아는지 그 어디보다도 풍성하고

아름답다. 같이 섞여 자라는

아이비와는 잎새 크기나 모양,

녹색의 농도가 달라 단순하지만

조화로운 독특한 아름다움이

느껴진다. 정원이 비홍산 끝자락

주거지와 만나는 경계에 자리해

뒷마당 야생의 아름다움은

덤이다.(사진2)

논을 배경으로 펼쳐지는 백합

정원

정원이야기를 나누려고

방문했는데 부재중이라 메모쪽지

놔둘 데를 찾아 두리번거리다

작은 택배상자를 보았다.

백합구근이라는 글자가 보이는

배송장이 선명하게 눈에

들어왔다. 백합이 한창인 지금

아니 벌써 내년을 준비하기 위해 백합구근을 주문하다니. 아직은

봄기운이 느껴지지 않는 3월 말,

담장 옆에 월동을 위해 비닐을

덮은 고무 다라이 화분들이 길을

따라 길게 놓여 있는 풍경은

호기심을 자극하기에 충분했다.

도대체 어떤 식물이 월동을

하고 있기에 이리도 정성스럽게

가꾸고 있는지. 날이 풀리면서

비닐 보온막이 사라지고 싹이

올라오면서야 궁금증이 풀렸다.

전체가 모두 백합이었다.

조생종부터 시간차를 두고 활짝

피는 형용색색의 백합은 거의

한 달 이상 보는 사람을 즐겁게

해준다. 얼마 전 모내기를 끝낸

논의 한 뼘 정도 자란 옅은 녹색

벼를 배경으로 펼쳐지는 원색의

백합 꽃길은 바로 여기에서나 볼

수 있는 진풍경이다.(사진3)

20여 년 전 성당모임에서

백합꽃 축제를 다녀오면서 백합

꽃길이 시작되었다. 축제에서

백합꽃이 종류도 많고 참

아름답다는 생각은 했지만

평생 꽃을 가까이한 적이 없어

기를 생각은 없었다. 그런데

향이 너무 좋다고 아내가 구근

하나를 사온 게 해를 거듭하면서

늘어나기 시작하고 새로운

구근을 주문해 심으면서 현재에

이르게 되었다. 3년 전 관리를

잘 한다고 했는데도 동해를

입어 많이 상했지만 여전히 처음

구입한 구근도 잘 자라고 있다.

백합 꽃길을 만들기 전에는

자그마한 텃밭을 가꾸고 있었는데

꽃이 좋아지기 시작하면서

작약, 장미 등을 텃밭에 같이

심으면서 채소와 꽃이 어우러지는

텃밭정원이 되었다. 요즘 유행하는

텃밭정원을 그는 벌써부터 가꾸고

있었다. “안 팔아요. 공짜로는

드립니다.” 꽃이 예쁘니까 가끔

지나가는 분들이 팔라곤 하는데

나누는 재미가 쏠쏠해 더 열심히

기르게 된다고 한다. 구근이

베면(부여 사투리로 화분에 꽉

차게 많아진다는 뜻) 잘 분류를

해 매년 이웃에게 나누어 준다.

사진2-1.

정원 주인은 돌보지를 못해 그냥 풀밭이라고 겸손하게 표현하지만 기르는 정성과 계절의 변화가 만들어내는 자 연의 신비로움과 풍성함이

사진2-2. 헛간의 작은 문을 통해 수줍게 비밀의 정원이 모습을 드러낸다. 조심스럽게 문간을 넘으면 현실에서 이상의 세 계로 들어가며 에덴동산이 펼쳐진다. 비밀의 정원을 조금이라도 늘 가까이 보면서 즐기기 위해서인지 대문을 사 용하지 않고 헛간으로 출입하고 있다. 벽과 지붕사이 틈새를 비집고 들어와 맘껏 뻗어가는 담쟁이덩굴이 만들어 내는 압도적 풍경이다.

사진3-1.

36 전국 골목길 비밀정원 탐사

제대로 느껴지는 아름다운 꽃밭이다.

펼쳐지는 원색의 백합 꽃길은 아무데서나 볼 수

갓 모내기를 끝낸 논의 한 뼘 정도 자란 옅은 녹색 벼를 배경으로

없는 진풍경이다.

분홍 낮달맞이꽃, 백합 등이 텃밭 채소와 어우러져 독특하면서도 아름다운 농촌풍경을 보여주고 있다.

정원을 돌보는 일은 때로는

새벽에 시작해 반나절 이상

시간을 투자해야 하는 정성이

필요하다. 힘들기도 하지만

규칙적인 생활로 부지런해지고, 사람이 순수해지면서 감성도

풍부해지는 게 느껴져 즐겁기만

하단다. 지나가던 사람들이 “여기

꽃밭이 있었네!” 하면서 구경

잘해 고맙다 하기도 하고 힐링

잘하고 간다고 하면 힘이 절로

난다. 하지만 매년 꽃길을 보러

오던 분이 안 나타나 알아보면

지난겨울 돌아가시거나 요양원에

가 계셔 안타깝기도 하다.

텃밭의 채소는 먼저 보는 사람이

임자라 지인들 누구나 지나가다

따 먹으면 된단다. 나에게도

블루베리를 한 바가지나 직접

따 주셔서 맛있게 먹었다. 예쁜

꽃은 같이 보면서 즐기고, 봉다리

봉다리 채소를 나누고 베푸는 게

텃밭정원의 매력이 아닐까?

아내에게 갓 핀 아름다운 꽃을

보여주고 싶어 가꾸기 시작한

정원

어느 다른 정원도 마찬가지지만

혼자 보고 즐기기에는 너무

아까운 정원이다. 5월 어느

날 양귀비꽃과 함께 활짝 핀

작약꽃이 갑자기 눈에 들어왔다.

마음이 멀어지던 차에 우연히

인터넷에서 본 꽃의 아름다움에

빠지기 시작했다. 어릴 때 동네에

좀 사는 집 꽃밭의 모란이나

작약 등을 보면 우리 집에는 왜

꽃이 없을까 부러웠는데, ‘꽃이

있으면 부자’라는 생각도 떠올라 자연스럽게 정원이 시작되었다.

아직도 농촌에서는 빈 땅에 꽃을

심으면 흉보는 사람들도 있어 원예농업의 개념으로 정원을 가꾸려고 여러 가지 시도를 하고 있다.(사진4)

“아니 세상에 이렇게 이뿐 꽃이라니!” 정원을 가꾸기 시작할

때 우연히 클레마티스를 처음보고

클레마티스에 집중하게 되었다고

한다. 가장 좋아하는 꽃이기도

하다. 한번 꽂히면 끝장을 보는

성격대로 특히 클레마티스와

장미, 수국 등은 종류별, 색깔별로 식물원 수준으로 정원을 가꾸고

있다. 그리 넓지도 않고 잘

정리되지는 않았지만 마당에

종류별로 기르는 꽃의 종류가 많은 게 이 정원의 특징이기도 하다. 희귀종을 수집하느라 좋아하던 취미생활도 접고, 담배도 끊으면서 거금을 투자하며 많은 노력을 하고 있다. 어느 해 겨울 온실의 지붕이 순식간에

사진4-1

한번 꽂히면 끝장을 보는 성격대로 장미 정원은 종류별, 색깔별로 식물원 수준으로 가꾸고 있다. 건너편에 가식장 이 들어서면서 수형 좋은 소나무가 배경으로 정원을 돋보이게 해준다.

뭔가 홀린 듯이 안으로 빨려

들어가니 상상치도 못한 풍경이

펼쳐지고 있었다. 프랑스 지베르니

모네의 정원이 여기에 있다니.

1997년 오랜 서울생활을 끝내고

남편의 고향으로 돌아온 부부는

2013년 12월 현재 자리에

처음 내 땅을 가지면서 뭔가를

해야겠다는 생각에 텃밭농사와

닭을 기르기 시작했다. 수확한

농산물을 친구나 지인들에게

바리바리 싸주면서 즐거웠지만

노력에 비해 처음 짓는 농사는

효율 면에서 아쉬움이 있었다. 닭

기르기도 뭔가 어릴 때 로망이

날아가 애지중지 키우던

식물이 모두 동사하면서 현재는

노지월동이 가능한지가 식물

선택의 기준이 되었다. 이때

제라늄과 시계꽃, 등이 모두 사라져 현재는 노지월동이 안

되는 식물은 기르지 않고 있다.

아침 식사를 해야만 움직이던

사람이 지금은 눈 뜨면 밤사이 변한 정원이 궁금해 한 바퀴 돌아야 하루가 시작된다. 이른 아침 정원 한 구석 어디에선가

숨은 듯이 새롭게 피어난 작은

꽃 하나라도 찾아내 아내에게

사진4-2.

정원을 가꾸기 시작할 때 우연히 클레마티스를 처음보고 집중하게 되었다. 가장 좋아하는 꽃이기도 하다. 올해는 이상기후 탓인지 제대로 클레마티스 터널을 만들지 못해 아쉽다.

있었지만 냄새와 함께 닭의

울음소리가 소음으로 들리는 등

처음으로 보여주어야만 직성이 풀리고 출근한다.

37 01 부여군 홍산면 비밀정원

부인도 이미 봤을지라도 놀라는 척 사진3-2. 요즘 유행하는 텃밭정원을 오래 전부터 가꾸고 있었다. 장미,

하면서 남편에게 기쁨을 안겨

주는 사랑스럽고 고운 부부다.

여간해서는 풀리지 않는 욱하는

성격의 남편은 이제는 정원에

나가 풀을 뽑거나 삽목을

하면서 오히려 편안해짐을

즐기고, 부인도 직업에서 오는

스트레스를 정원에서 노동으로

안정을 되찾고 있다. 별거 아닌데

너무 좋게 봐주니 좀 쑥스럽다고

하면서 “정원을 너무 늦게 알게

된 게 아쉽고, 너무 아는 게

없어서 아쉬워요.”라는 표현에는

정원에 대한 찐한 애정이 드러나

있다. 식물에 관한 초보지식도

전혀 없이 그저 꽃이 예뻐

정원 가꾸기를 시작해 발효가

제대로 안 된 퇴비를 사용하다

크리스마스장미를 모두 죽이기도

했다. 실패도 경험하면서

초기비용도 많이 들어가고 후회가

많아 처음 시작하려는 분들은

충분한 계획을 가지고 시작하기를

권한다.

우리나라 최초의 조경가는

백제사람 노자공 지기마려

디지털 시대에 시각적인

아름다움은 SNS를 통해 터치

한 번으로도 어디서든 편하고

훌륭하게 볼 수 있다. 어쩌면

실물보다도 아름답게 즐기고 있다.

그러나 공간은 사유가 아니라

경험해야 한다. 특히 살아서

사계절 변화하는 생명의 공간

정원은 사람의 몸이 오감으로

체험해야만 진짜 아름다음을

느낄 수 있다. 세월이 변해도

사람은 단순히 모니터로 보는

데만 만족하지 않고 경험으로

오감이 채워지길 간절히 바라고

있는 듯하다. 답사를 다니거나

멀리 있는 카페를 일부러

찾아가듯 온라인에서 시간을

많이 보내면 보낼수록 몸이

뭔가를 경험하기를 원한다.

정원이 더욱 새롭게 주목받는

이유가 아닐까?

“이 해(백제 무왕 13년, 612년)에

백제국에서 귀화하는 자가

있었는데, 그 얼굴과 몸에 모두 흰

반점이 있었다. 혹 백라(白癩)에

걸린 사람인가. 사람들과 다른

것을 싫어하여 바다 가운데

섬에 버리려고 하였다. 그러나

그 사람이 ‘만약 반점이 있는

피부가 싫다면 국내에서 흰

반점의 소나 말을 사육하지

않아야 한다. 또한 약간 나는

재주가 있어, 능히 산악의 형태를

만든다. 나를 머무르게 하고

사용한다면 나라에 이익이 있을

것이다. 어찌 헛되이 바다의 섬에

버릴 것인가.’라고 말하였다.

이 말을 듣고 그만 두었다.

그래서 수미산(須彌山) 모양과

오교(吳橋)를 남정(南庭)에

만들게 하였다. 사람들은 그

사람을 노자공(路子工)이라

불렀다 또한 이름을

지기마려(芝耆摩呂)라고도

하였다.” 일본의 대표적인

역사서인 일본서기(日本書紀)

권22 추고기(推古紀)에 실린

내용이다. 우리나라 아니 백제의

정원술이 일본의 정원문화에

영향을 미쳐 일본정원이

시작되었음을 알 수 있는

역사적인 중요한 기록이다.

아울러 비록 일본의 역사서이지만

역사에 처음으로 이름이 기록된

우리나라 최초의 조경가는

백제사람 노자공 지기마려라는

것도 추측해볼 수 있다. 백제

무왕 시기는 부여가 백제의

수도였던 사비백제시대이다. 좀

더 상상력을 발휘한다면 노자공

지기마려는 바로 부여 어딘가

살다 일본으로 건너간 부여주민이

아니었을까? 그렇다면 우리나라

최초의 조경가 후손이 지금도

부여 어디선가 여전히 비밀정원을

만들고 즐기면서 살고 있지

않을까? 홍산면의 비밀정원은

어쩌면 노자공 지기마려 후손이

가꾸고 있을지도 모른다.

사진4-3-1, 2. 요즘 농촌에서도 그리 흔하지 않은 보리가 정원 한 구석에서 누렇게 여물어가면서 원색의 꽃과 조화를 이루고 있 다. 그냥 예쁠 거 같아 심었다고 하지만 이런 풍경을 미리 예견한 아이디어가 훌륭하다.

사진4-4. 그리 넓지도 않고 잘 정리되지는 않았지만 마당에 종류별로 기르는 꽃의 종류가 많은 게 이 정원의 특징이기도 하다.

사진4-5. 초봄부터 온갖 초화류가 피고지고를 계속하는 동안 나무들도 열심히 자라 신록의 초여름 풍경을 만들어 주고 있다.

38

한국현대건축 100장면 02 K-지하상가와 아케이드

글, 자료. 강난형 건축사사무소 아키텍토닉스 대표 연구자

길 아래 공간은 누가 소유하며 사용하는가 06

한국은행 앞 육교 개통식(1966) ©서울시정사진기록총서

프롤로그 [사건 편]

하루를 시작하며 마치기까지 SNS 를 통해 우리는

그들이 촬영한 장소의 장면들로부터 타인들의 시선을 경험한다. ‘한국현대건축의 100장면’도 연구자 개인적 취향이 반영된 한국현대건축을 장면으로 독자에게 전달하고자 했다.

그런 점에서 다분히 현대적 지식습득습관을 염두에 두었다.

수많은 사건들로부터 그 장면을 호기롭게 선택한 기준이 있다.

첫째, 한국현대건축의 장면으로 [사건 편]은 [산업 편]이 말하지

않았던 ‘발전의 이면을’ 드러낸다. [산업 편]이 현대도시공간이

어떻게 탄생했으며 어떤 주역들과 중요한 토대가 있었는지, 그리고 패러다임의 변화로 발전국가의 유산들이 다시 철거되고 재활용되는 지점들을 다룬다면, [사건 편]은 한국전쟁 이후 도시재건, 올림픽 대비 도심 관광지 개발 계획 등으로부터 ‘국가적인’ 성공 스토리를 읊는 대신 한때, 도시활동의 범주를 바꾼 특정한 사건으로 개인적으로 불안과 공포, 혼란과 부재 등을 경험하게 했던 사건을 전달하고자 했다.

둘째, 길을 연대기로 살펴보면서 도시공간과 그 공간의 ‘흐름과

연결’뿐 아니라 ‘분리와 단절’에 집중한다. 디지털 환경이

공고해지기 전까지 길은 사물, 사람, 정보 등이 구체적으로

이동하였던 유일한 경로였다. 20세기 자동차 중심 도시에서

보행자 중심의 도시로 패러다임이 변화했지만, 길은 공간을

입체화하며 국가 간, 국가내부, 지역, 동네단위에 이르는 다층적인

스케일로 각종 흐름의 중심 공간이었다.

셋째, ‘도시인프라의 구조(둘째 질문)’가 ‘압축적 근대화 과정의

이면(첫째 질문)’을 드러내며 과연 건축적인 사건으로써 그

지평선을 관찰할 수 있는가. 이를 적극적으로 모색하기 위해 각

연재마다 개개의 장면은 길의 위와 아래 인력과 자원이 활발하게

이동했던 도시활동 궤적들을 다루게 된다. 그리고 새로운 도시

활동을 생산적으로 참여하기 위한 매개물인 도시계획서, 지도, 팸플릿, 광고기사, 가로풍경사진을 그룹핑 했다.

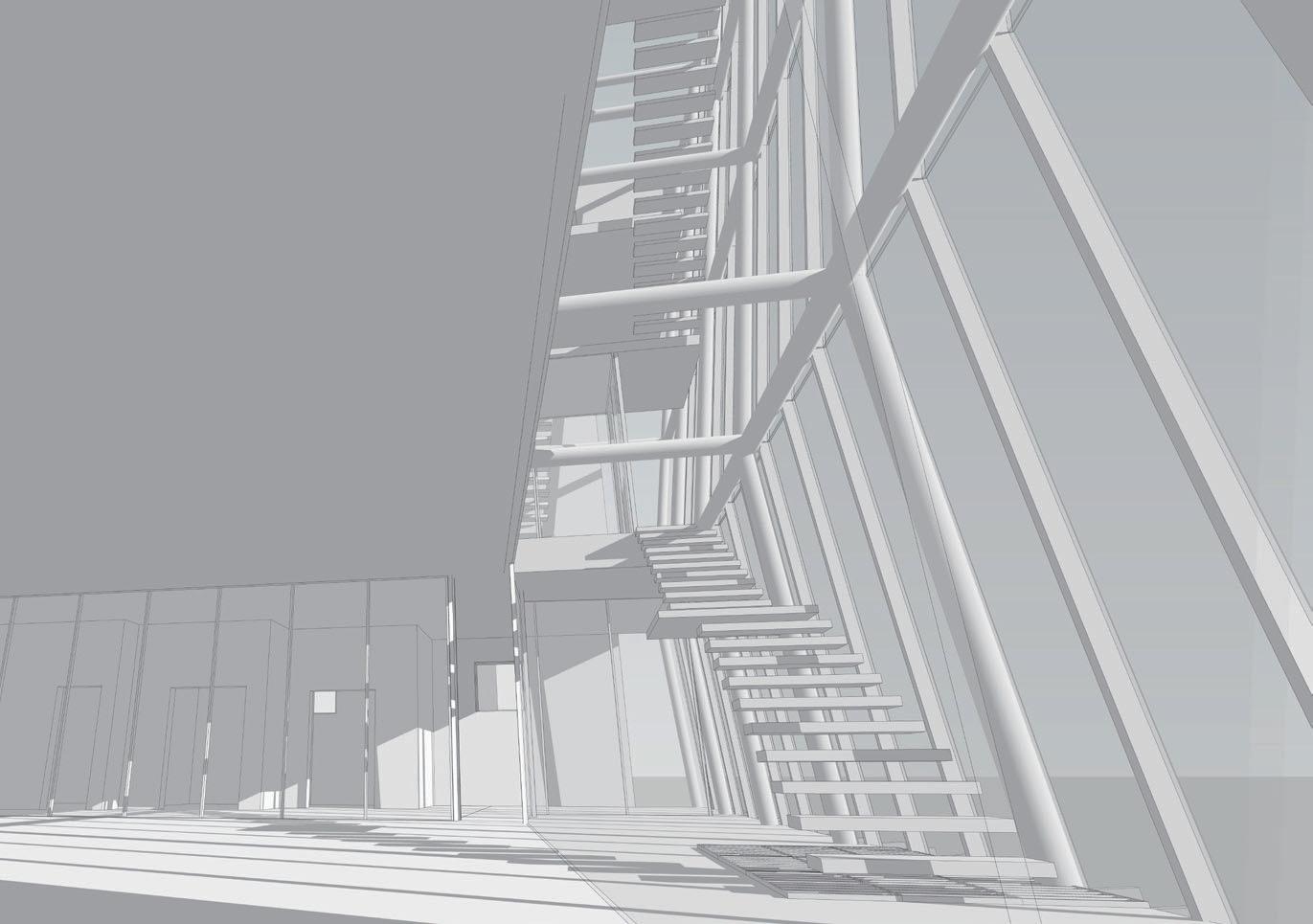

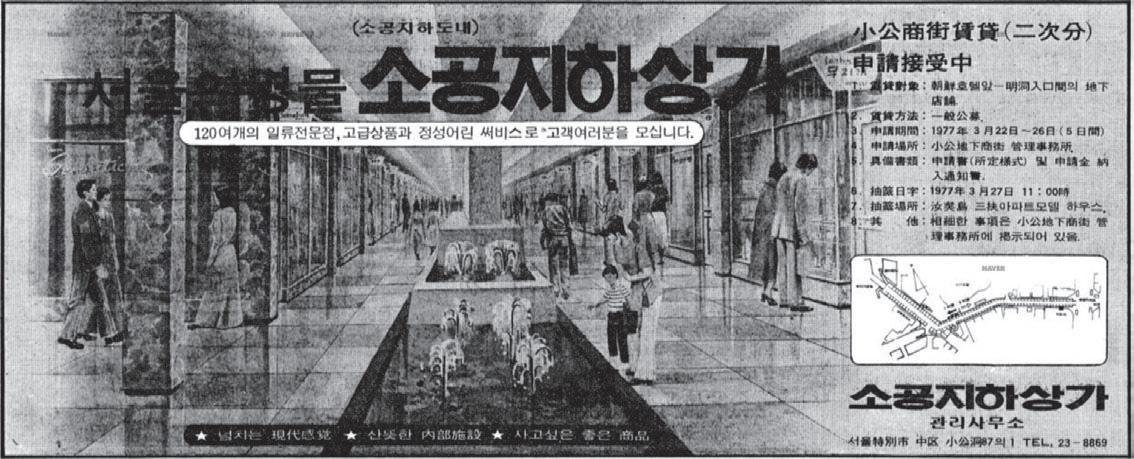

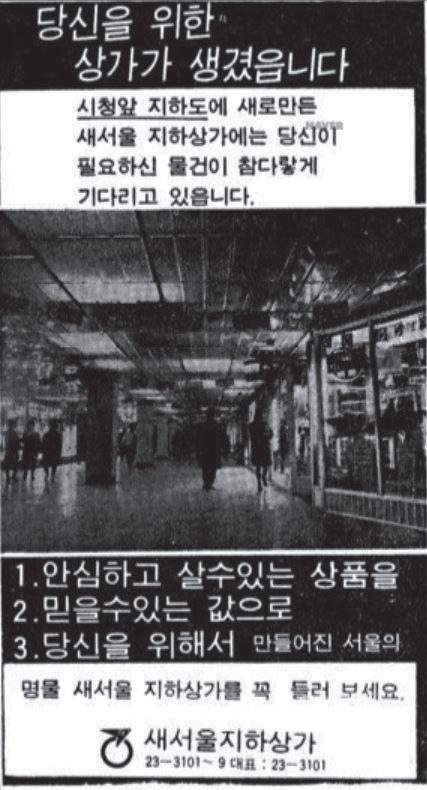

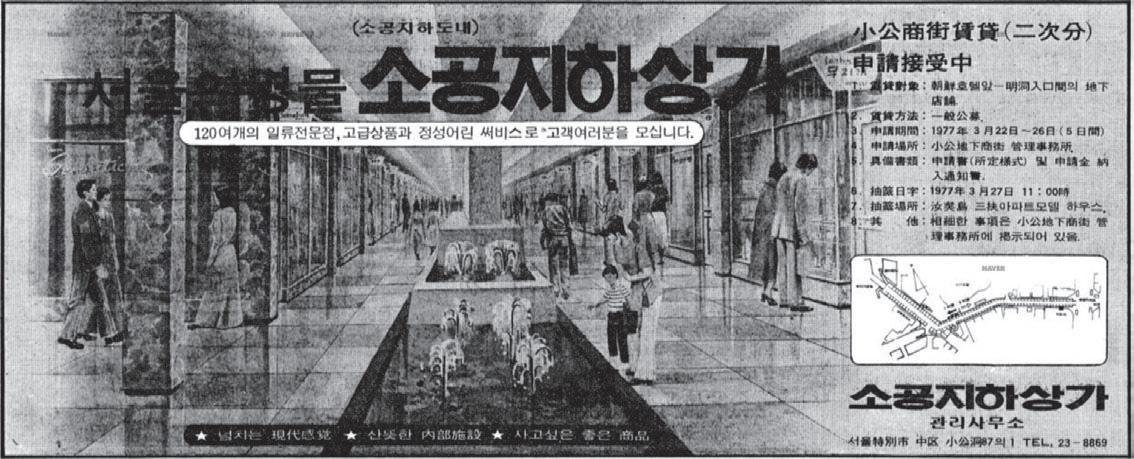

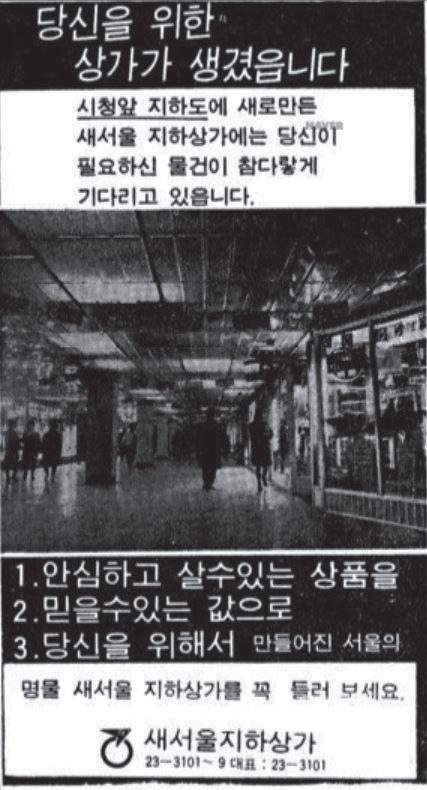

이번 호의 장면은 K-지하상가와 아케이드이다.

공사중인 소공동 지하도와 반도·조선 아케이드(1968년 12월 9일자) ©서울시정사진기록총서4

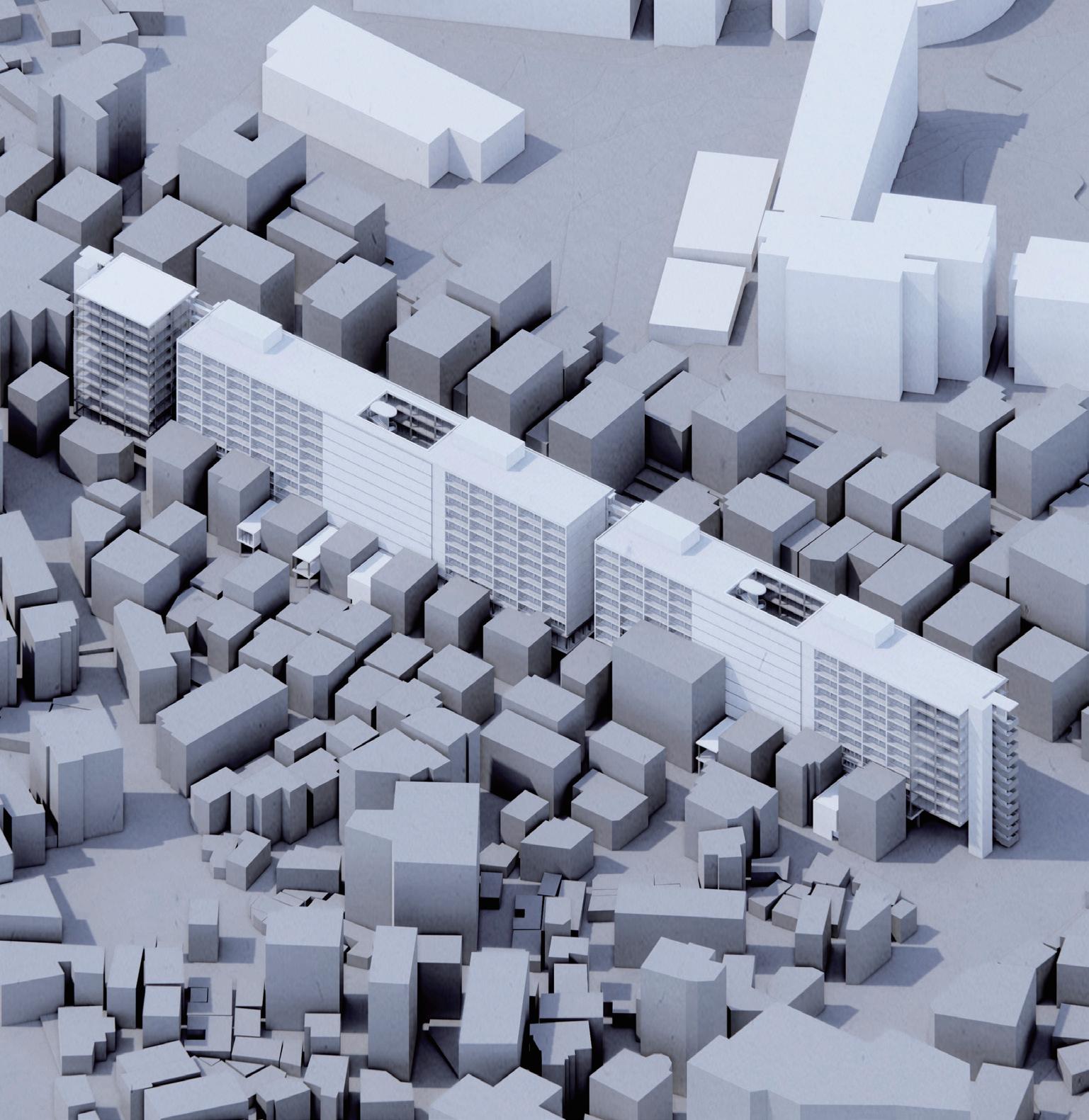

현대도시 생활에서 지하공간을 경험하지 않는다는 것은 불가능에 가깝다. 이러한 변화는 자동차의 속도에 맞추어 도시가 개조되어갔기 때문이다. 서울시는 육교와 지하도를 건설하고, 검찰과 법원은 폭력운전사 엄벌을, 경찰은 사고차량 행정처분을, 어린이와 부녀자는 교통사고 예방을 외치며, “관민합동 교통전쟁작전”을 짰다. 적극적인 도시장치인 지하도와 육교가 등장한 것도 교통도로의 혼란지점으로부터 사람을 길 아래로 또는 공중으로 이동하여 빠르게 차량운행의 스피드화를 꾀했기 때문이다. 더 나아가 사대문안 모든 간선도로와

사대문밖 충정로 등의 24개 도로에 대해 자전거, 손수레, 지게 등의 통행을 금지시킨다. 길 위는 이렇게 미화되어 갔다.

길 아래 공간은 1967년 12월 새서울 지하상가를 시작으로 도시

지하공간의 소유권에 대한 논의를 지폈다. 자동차의 흐름을 방해하지

않는 보행자 통행로로써 지하도 건설에 들어가는 비용을 아끼고

수익을 내기 위해 민간자본으로 상가건설을 하였다. (1960년대 도시

서울은 자동차중심 도시개조에 따라 고가도로를 주제로 도시 시장들을 입체적으로 개발하여 상가아파트를 지었다. 하천, 도로, 구릉지 등은 새로운 인공대지와 같이 다루어졌다. 공유지개발방식에 따라 민간자본을 이용하여 민간 건설사가 개발하되 인프라시설을 기부체납 받는 방식은 다양한 형태로 적용되었다.) 지하상가도 대부분 민간 건설사가 도로 하부를 개발하여 상가를 조성하고 해당 지자체에 돌려주는 기부채납 형태를 띈다. 당시 지하공간의 토지소유권의 한계에 대한 명백한 규정이 없었다. 광업권을 적용해 25년간 사용권을 부여하고, 지하상가개발 이후 국가로 반납하도록 했다.

39

전시대피시설에서 도시관광 쇼핑몰로, 지하상가의 연대기도시 풍경이 말해주지 않는 것

시청을 시작점으로 을지로까지 이어지는

지하상가는 1960년대 말부터 1990년대

중반까지 증식된 지하공간이다. 자동차

도시로의 전환을 위해 지하도를

민간자본으로 건설하며 임대수익을 내는

지하상가는 1.21사태 이후 서울 요새화

계획이 발표되고 구체적인 실천방안으로

서울시민을 위한 지하대피시설로써

중요성을 부여받았다. 정부의

지하공간개발사업은 한반도 산지 지형을

평지처럼 이용하고 전시에 방공대피시설로

활용하는 목적을 띄며 남산요새화 계획과

함께 지하시설 구축사업이 추진된다. 지하상가는 불안과 공포로부터

방어와 안전의 공간을 구축하는 길 아래 지하공간으로, 민방위 사이렌이

울리면 떠오르는 도심의 냉전체제 상징공간이 된 것도 이 시기부터였다.

서울시청 광장지하를 개발하여 지하대피시설로 사용하는 등 계획은 있어왔지만, 지하도시공간은 지하철 개통과 함께 본격적으로 실현되게 된다. 지하철 1호선 개통(1974년)과 도심재개발로 지하상가 개발과

상권의 전성기를 맞이하였다. 서울시는 지하철 2호선 개통과 함께 시청에서 서울운동장까지 연결된 을지로 지하상가의 거대한 지하공간을 관리하기 위한 공단을 발족했다. 현재 지하도상가는 서울시설관리공단이, 지하철역 상가는 서울특별시 지하철공사에서 관리 운영하며, 상가를

임대한 수익을 얻는 구조이다. 현재 서울시설관리공단이 관리하는 서울

지하도상가는 모두 25개소이며 2,788개의 점포가 있고, 지하철 상가는

모두 1,954개소에 달한다.

소공지하상가도 조선호텔 앞에서 연장하여 명동지하도까지 연장

건설하는 등 기존 백화점(미도파, 코스모스)과 호텔(플라자, 조선, 롯데)을 연결한 지하상권을 형성했다. 그리고 지하철과 지하상가에서

시작된, 유동하는 인구가 움직이는 통로에 대한 선점은 이후 거대 상업자본인 신세계, 롯데 백화점의 쇼핑몰 등장으로 넘어가게 된다.

전투의 장소는 을지로입구역 뿐 아니라 영등포역, 서울역, 건대 입구역, 청량리역까지 확대되었으며, 민자 역사의 형태로 공유지에 침투하기 시작했다.

지하철 1호선 개통(1974년) 그리고 지하철 2호선 개통(1984년)은 기존 건물의 지하 공간사용에도 큰 변화를 만들었다. 시청 앞 소공동 일대는 도심재개발로 인해 “우중충했던 중국인 거리, 낡아빠진 체육회 건물, 을지로 입구 쪽 때묻은 건물들이 오늘을 위해 모습을 감추고”(경향신문 1967년 3월 25일자), KAL빌딩, 뉴코리어 호텔, 반도호텔 그리고 더플라자 호텔(한화기업), 프레지던트 호텔(한양재단), 롯데 호텔과 백화점(롯데기업), 웨스턴 조선호텔과 신세계백화점(신세계기업)등 기업을 상징하는 장소로 변모한 것은 모두 1970~1980년대의 일이다. 간선도로변이자 도심지인 정비지구로써, 민간주도형 개발로 금문도 특정가구 정비지구는 교통의 흐름을 위해 소공로를 확장하고, 반도·조선아케이드 부지 지하를 개발하고, 주차빌딩을 짓도록 유도했다. 동시에 공사되었던 소공 1차와 2차 지하상가 공간에는 철거된 반도·조선아케이드 점포 상인들이 이전했다. 이 과정에 건물의 지하공간에 대한 인식은 크게 변화했을 것이다. 거리에 면한 빌딩은 지하를 단지 기계실과 창고로 활용하는 곳과 도시철도 정거장과 연결하며, 서울시 주차장 정비지구 건축조례에 따라 지하주차장을 마련하고, 아케이드가 본격적으로 조성된 곳으로 건물연혁을 구분할 수 있을 정도이다.

40

07 08 새서울 지하상가 광고 ©동아일보 1968년 4월 23일자 소공 지하상가 광고 ©매일경제 1977년 3월 22일자 도심재개발 이후 서울시청 금문도 특정가구 정비지구 주변(1983년 9월 22일자) ©서울시정사진기록총서 한국현대건축 100장면

빌딩 아케이드의 유형들K-지하상가와 아케이드 재정의하기

세종대로변의 프레스센터의 지하아케이드와 동방생명빌딩의 동방아케이드는 당대 도심재개발과 지하공간개발 열기에 따른 빌딩 사옥의 변화를 볼 수 있다. 지하철시대 유동인구를 감안하며 빌딩의 지하아케이드는 분양개시가 무섭게 전량 매진되는 등 투자인기가 높았고, 재벌그룹을 비롯한 대기업들은 유통업에 진출하며 아케이드, 백화점, 슈퍼마켓, 할인점, 쇼핑센터 등에 이르기까지 소비공간을 실험했다.

또 다른 빌딩 아케이드를 보유한 프레스센터 설계자 민경재와 류춘수 건축가의 대화를 들어보자.

[류]서울 도심한가운데 다른 빌딩과비교하여 특이한 점이 많아 보이는데요.예를

들어1층 공간은 흔히 상업성을지닌 용도로 할애되는데여기서는 오히려 전시장으로

사용되고 있으니까요.

[민]설계 후 서울신문사 측이자랑으로삼는 세 가지 특징이 있습니다 첫째로는

외부공간의 처리에 있습니다.규정상도로로부터 25미터 후퇴해야 하며 앞으로

세종로상 입지하는 건물이규정에 따르게 됩니다 세 번째 특징인1층 홀의 벽면부조는

외부의재료를그대로 내부까지연결시킨 것입니다.이것은부조가건물의일부가 되게 한 것인데건축과부조의 합일이라고 할까요.(공간1985년 6월호)

둘의 대화는 언급하지 않지만, 프레스센터는 도시재개발로 새로

들어서는 빌딩사옥이 처했던 조건들로, 1983년부터 서울시조례에 따라 11층 이상 건평 1만 평방미터가 넘는 대형빌딩 신축에는 건축비의

1%범위 내 예술품 설치가 건축허가 심의조건으로 규정지어졌다. 주로

빌딩 주변 외부공간이나 로비공간을 도시공간과 개별 건축물 간의 경계공간으로 디자인하도록 유도하는 정책이었다. 아케이드 공간은 지상이 아닌 지하로 조성하되 상업적 용도가 충족되었기 때문에, 1층은 사옥으로 사용되는 빌딩으로써 로비공간이자 전시공간에 대한 또 다른 고민이 시작되었다.

아케이드는 모여있고 열려있으며, 길로 연결된 근대 상점 형태를 띄지만, 상업가로에 수평적으로 확장하거나 상가거리를 지붕을 덮은 사이 공간과 형태적으로 매우 다르다. 해방 이후 정부가 설립한 국제관광공사가 아케이드라는 용어를 반도호텔과 조선호텔을 인수하여 통합 운영하면서

반도와 조선호텔 두 호텔을 연결하는 연쇄상가(連鎖商街)에 이름 붙였다. 파고다아케이드나 반도·조선아케이드와 달리 아케이드가

정작 도시건축의 유형으로 자리 잡은 것은 보행자를 중심으로 길과

유기적으로 연결된 공간과는 다소 거리가 있다.

새로운 소비공간의 등장은 도시공간이 지니는 문화적 기능과 밀접한

관계가 있어 왔다(김성홍, 2000)는 점을 감안해볼 때, 아케이드는

개발주의 시대 길을 자동차에게 내어주고 보행로와 방공대피시설을

결합한 지하상가와 함께, 도심재개발 과정에 실험된 또 다른 도시의 길

아래공간을 뜻했다. 여전히 서울시의 도심지하공간 네트워크 구축의

꿈은 계획되고 있다. 1980년대 이후 시작된 보행자 중심의 도시로

패러다임이 변화함에 적응하기 위해 우리 도시의 역사적 장소이자

특유의 유형으로써, 지하상가뿐 아니라 아케이드는

주장할 묘수가 여전히 필요하다.

인간보행권리를

41

09 10 동방생명빌딩 지하아케이드 광고 ©조선일보 1976년 9월 7일자서울시청일대 도시설계 투시도(1983년) ©서울特別市 主要幹線道路邊 都市設計 .Ⅱ [사건 편] K-지하상가와 아케이드

제32회 김태수 해외건축여행 장학제

수상자 강민현

글. 김태형 본지 편집위원, 목천문화재단 연구원

건축가 김태수는 1958년에서 1961년까지 서울에서 건축 교육을 이수한 후 1961년에 미국으로 건너가 폴 루돌프(Paul Rudolph)에게 건축설계 지도를 받았다. 1962년부터 1968년까지 필립 존슨(Philip Johnson) 사무실에서 근무하였으며, 헌팅턴

다비 달라드 사무소(Huntington Darabee

Dollard)를 거쳐 1970년 하트퍼드 디자인

그룹(Hartford Design Group)을 설립하였다.

하트퍼드 디자인 그룹은 1986년에 Tai Soo

Kim Associates를 거쳐 1992년에 Tai Soo

Kim Partners로 변경되었으며, 현재는 TSKP

STUDIO로 개칭하여 하트퍼드와 보스턴에서

사무실이 운영되고 있다.

또한 건축가 김태수는, 20여 년째 한국의

건축 학도를 위해 두 개의 장학 프로그램을

운영하고 있다. 그 중 하나인 《김태수

해외건축여행 장학제》는 건축을 시작하는

후배들에게 더 많은 견문의 기회를 열어주고

싶은 마음에서 기획되었다. 건축가로서의

정체성을 찾고자 노력했던 자신의 유학 시절의

모습을 떠올리며.

본 장학제는 매년 1월에 기획되어

2월에 홍보를 시작한다. 4월까지

신청서(포트폴리오)를 받고 5월과 6월에

걸쳐서 심사를 진행한다. 올해로 32회째를

맞는 본 장학제에는 총 23인이 지원하였다.

1차 심사의 심사자로서 참여한 TSKP

STUDIO의 김태수 선생, Randail Luther와

Jesse Saylor는 다음과 같이 심사의 소감을 전하였다.

“올해도 최종 3인을 선정하는 데에 쉽지가

않았다. 올해의 특징이 있다면, 지원자들이

대부분이 상당히 오랫동안 실무를

42 리포트

1. 강민현 2. 1차 심사장면(좌->우) 이성관, 김정곤, 최진석 심사위원 Ⓒ목천문화재단 3~4. Blurring the Scene 4 2 1 3

경험하였다는 것이다. 2차 면접심사에 참여할

3인의 후보자를 선정하는 과정은 마지막까지

쉽지 않았다. 우리는 포트폴리오 심사를 통해

건축가로서의 개성이 두드러진 인물들을

선택하였고, 면접심사 때 심사위원들이 각

후보자의 면면을 비교해서 살펴볼 수 있도록

유도하려 했다.”

1차 심사에 선정된 3인의 이력과 작업에 대한

김태수 선생님의 코멘트에 주목해보자.

‘다양한 분야의 사고를 건축으로 수렴하여, 제안할 수 있는 해법의 맥락을 확장하는 것에

관심을 두고 있’는 황남인 후보자는, 건축 활동뿐만이 아니라 대학에서 강의, 지자체 공공건축가, 지자체 교육청 건축가로 활동하며, 사회에 활발히 참여하고 있는 건축가이다.

특히 작년에도 최종 3인에 포함되었던 본

후보자에게 김태수 선생님은 “건축가는 많은

실패를 거쳐야 한다. 진행해 온 작품들이

대부분 소규모의 큰 특징이 없어 보이지만, 그 평범함 속에서 건축가의 의지들이 일관성

있게 드러나 있다. 좋은 능력을 지닌 건축가로

느껴진”다고 평하였다.

김준엽 후보자는 대학을 졸업한 후 한

대형건축사사무소에서 12년을 근무하였다.

김태수 선생님은 “그동안 계획에 깊게

관여한 12개의 프로젝트를 선별하여, 총

3장으로 구성된 포트폴리오를 제출하였다.

1장은 학부 건축학과에서 설계한 결과물을

바탕으로, 2장은 2017년에서 2020년의

실무를 드로잉 기반으로 제작하였으며, 3장은

건축에 대한 자신의 생각과 태도를 소개하여

2021년에서 2023년의 실무를 정리한 것으로, 건축가로서의 탄탄한 기반을 살펴볼 수 있었다”고 전하였다.

마지막 강민현 후보자는, 건축 분야에서

다수의 수상경력을 지닌 젊은 건축가이다.

김태수 선생님은 “포트폴리오가 주는 인상이

깨끗하고 아름다웠다. 작품이 전체적으로

일관성 있고 세련된 것으로 보아, 앞으로

건축가로 성장할 기본자세와 자질이 갖춰진

인물로 생각된다”고 전하였다.

2차 심사는 지난 6월 14일 목천문화재단에서 진행되었다. 심사에는 이성관 소장(한울건축), 최진석 소장(적재건축), 김정곤 교수(건국대 명예교수)가 참여해주었다. 3인의 후보자는 포트폴리오에 담긴 자신의 창작세계와 그와 연동된 여행계획을 심사위원단에 소개하며,

43

5~6.

6 5

Disclosing the Suppressed Death

각자의 건축적 호기심과 사고를 전달하였다.

심사자 이성관 소장은 각 후보자의 건축

작업에 반영된 작업 내용과 과정에 주목하였다. 후보자 황남인에 대해서는

“건축의 자양분이 될 다양한 분야의 경험과

관심은 장기적으로는 바람직할 수도 있다고

본다. 그러나 졸업 후 본인의 경력을 감안할

때 그만큼의 성취를 이루고 있지 않다고 본다. 추후 건축 분야에 대한 본인의 집중도에

따라 좋은 결실이 있을 것이란 기대를 해 본다”고 하였다. 후보자 김준엽에 대해서는

“포트폴리오 2권, 3권에 실린 작업은

대형건축사무소에서 장기간 근무한 내용에

대한 것이라, 본인의 것으로 판단하기에는 분명치 않아 1권에 실린 초기 작업을 갖고 가늠해 본 입장이다. 작업 내용도 좋았고, 현재 건축가로서 성장하는 과정에서 여러 측면에서의 갈등 시점에 놓여 있다고 보았다. 세상을 한번 둘러보는 것은 지금의 시점상 적절하지 않을까 생각한다”고 전하였다. 강민현 후보자에 대해서는 “개인의 그래픽 능력 등은 누구보다 뛰어나다. 반면 넘치는 의욕과 확신은 너무 일찍 형성되지 않았나 생각했다. 사람, 삶, 사회 등의 내용이 보다 균형감각을

갖고 작업에 반영되었다면 더할 나위 없었을 것이다. 면담 중에 나온 변증법, 노동 등의 언어 선택들은 인문적으로 편향된 시각을 갖게 한다”고 보았다.

심사자 최진석 소장은 각 후보자의 열정과 가능성에 주목하였다. 황남인 후보자에 대해서는 “물리적 건축 외의 재기발랄한 작업이 흥미로웠다. 건축의 외연에 대한

고민과 대중과의 소통에 대한 고민 등을

폭넓게 바라보는 것이 장점이자 단점이 되었다. 인터뷰 때는 다양한 관심사들과

건축이라는 물리적 행위의 상관관계에 대한

질문에 집중했지만, 아직 결과물로서의 행위가 없었던 것은 아쉬웠다. 건축 작업과 개인이

가진 관심사들의 물리적 접점을 찾는 것이 어려운 일인 것은 알고 있지만, 자신이 선택한 관점에서의 결과물을 집요하고도 밀도 있게 보여줄 때가 된 것 같다”고 평했다. 김준엽 후보자에 대해서는 “집요한 열정의 결과물들이 돋보이는 작업들을 모아 놓은 것만으로도 감동적이었다. 여러 입장에서 다양한 건축적 이슈들에 대해 다루었지만, 어느 것 하나 밀도가 떨어지지 않는 결과물들이었다.

44 7~8. Making a new one from the fast

8 7

자신의 작업들에 대한 반성적 태도, 자신의

현재 입장과 방향에 대해 고민하는 지점도

좋은 모습으로 생각되었다. 다만 낭만적인

열정만으론 건축적 성취를 이뤄내긴 어렵다.

작업의 나열이 아닌 좀 더 정리된 자신만의

태도를 보이는 것을 두려워하지 말아야 할 것

같다”고 전하였다. 강민현 후보자에 대해서는

“세련되고 미적인 성취가 돋보이는 작업이었다.

생각의 출발에서부터 결과물까지의 과정을

섬세하게 다루었고 일관된 표현으로 정리하여

자신의 건축적 생각을 전달하는 탁월함이

보였다. 그러나 홀로 자신만의 생각을

구축하는 것이 단점이 될 수 있다는 것을

명심하길 당부한다. 프로페셔널로 작업을 시작하면서부터 당면할 타자와의 교류가

생각의 외연을 넓힐 수 있는 계기가 되길 바라며, 이상이 현실과 부딪힐 때 부러지지 않을 현명한 판단을 놓치지 않길 기대한다”고 하였다.

심사자 김정곤 명예교수는 황남인 후보자에 대해서 “작은 프로젝트들을 자신의 감성과 창작의 아이디어를 발휘하여 완성해 나가는 섬세함이 돋보였다”고 하였으며, 김준엽 후보자는 “대형설계사무소의 경험을 바탕으로 꾸준히 프로젝트를 이끌어왔다. 팀워크를 주도하며 시니어 디자이너로서 착실히

설계의 완성도를 높이고 건축 디테일의

정교함을 실현시켜 왔다”고 전하였으며,

강민현 후보자는 “일관된 프로젝트의 완성과

건축적 아이디어를 자신의 미적 감각을

통하여 단순하고도 세련되게 풀어내어 설계의

완성도를 높였다”고 평하였다.

매년 심사위원단은 장학제의 수여자를

결정할 때마다 본 장학제 설립의 의도를

돌아보곤 한다. 올해도 첨예한 논쟁이 있었다.

심사위원단은 고심을 거듭한 끝에 《제32회

김태수 해외건축여행 장학제》의 수상자로

강민현 후보자를 선정하였다. 김태수 선생님은

“강민현 씨는 신선한 활기를 지녔고 이상적인

생각을 토대로 앞으로의 건축 활동을 기대하게 하였다”고 전하였다.

본 장학제는 한국에서 건축 학위를

받은 만 35세 미만의 건축학도를 대상으로, 자신의 건축언어를 발아시키려

하는 신진 건축가들에게 열려 있는 프로그램이다. 장학재단에서는 매년

2월 초, 웹사이트(tskaf.org/mokchonkimjungsik.org)와 건축 저널의 지면 광고 등, 온·오프라인의 매체를 통해 개최일정을 알린다. 앞으로도 본 장학제는 건축에 열정을 지닌 젊은 건축인들의 많은 참여를 기대한다.

강민현은2022년에고려대학교 건축학과를 졸업하고

아키후드건축사사무소에서일하고 있는 실무자로,자신이

이해한 세계를건축이라는 언어로표현하는 것에 관심을

두고 있다

자료 협조 및 크레딧

본문전체 자료 제공:목천문화재단

사진 및 도판 크레딧:강민현

45

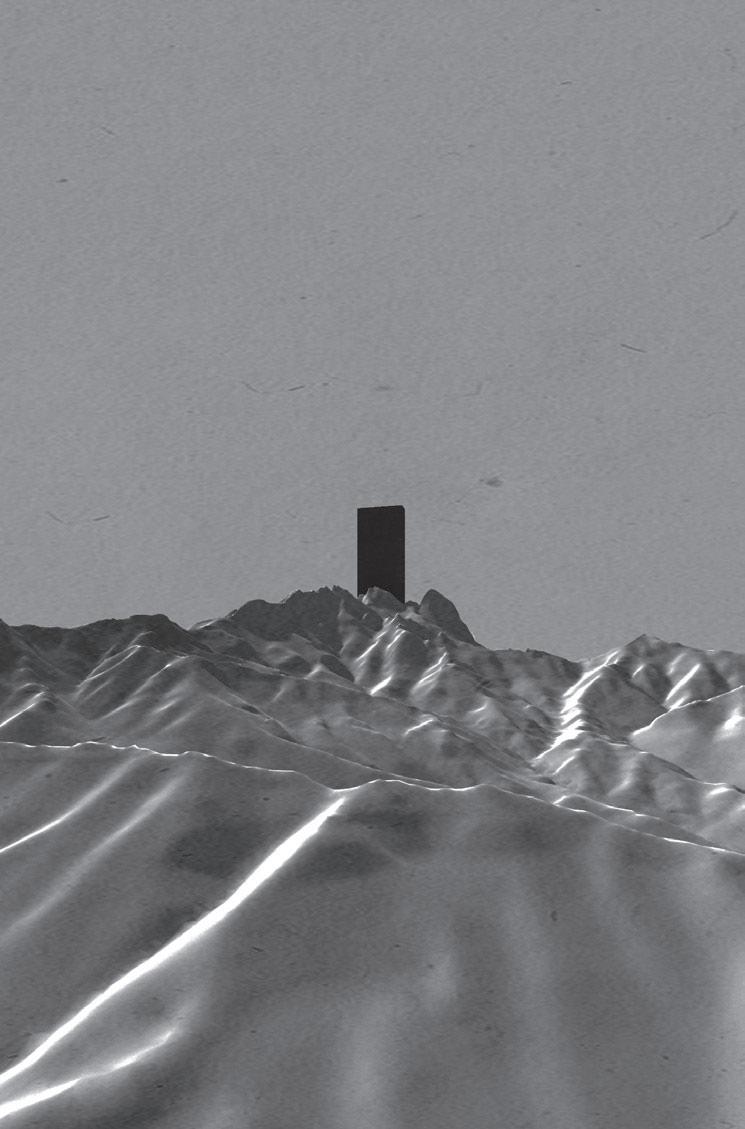

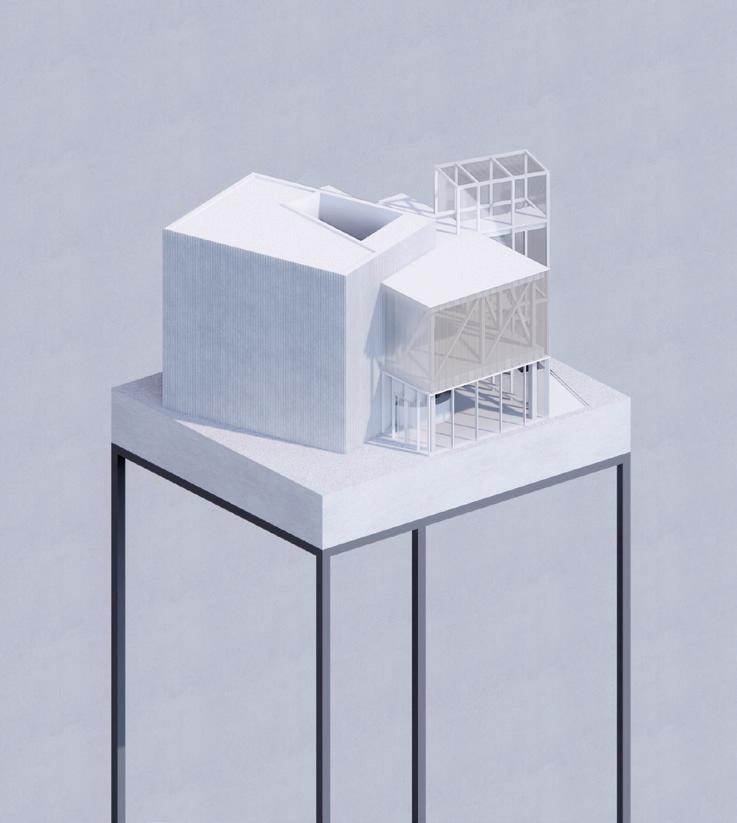

9. Monolith 10. Reconcilation at Ruins 11. Reinterpreted Composition 12. Topographic Planet 11 10 9 12

한국근대건축의 현장과 이슈 22

매향리 쿠니(Koon-ni)사격장 한국전쟁이 만들어낸 군사도시 2

글, 자료. 이연경 인천대학교 지역인문정보융합연구소 학술연구교수, 건축사가

1951년 여름, 바닷가의 작은 마을이었던

매향리에 미군 비행기가 날아들기 시작했다.

영문도 모른 채 매향리 주민들은 매향리

앞바다 농섬을 향해 시작된 폭격을 바라볼

수밖에 없었다. 폭격이 중지된 건 2005년

8월의 일로, 1951년 여름부터 무려 54년간

매향리 주민들은 삶의 터전이었던 바다를

잃어버리고 밤낮없이 들리는 폭격에 시달리며, 불발탄들에 희생되었다.

바닷가 마을에 등장한 미군 폭격장, 쿠니(Koon-ni)사격장

한국전쟁 중이던 1951년 여름 갑작스레

들린 폭격음과 함께 경기도 화성시 매향리는

미공군의 폭격장이 되었다. 공식적으로

매향리와 농섬 일대에 미공군 폭격장이

설치된 것은 1955년 2월 19일의 일이었지만,

1951년 8월 미군들이 주민들에게 아무 통보

없이 농섬에 폭격을 해대기 시작했고, 1952년

매향리 지역 21만 평이 미군에게 징발되었다고

한다. 이후 미군이 해안가에 임시 막사를 치고

주둔하기 시작하다 1955년 공식적으로 기지가

설치된다. 매향리에 위치한 이 폭격장은

미국 태평양 미 공군사령부 산하 대한민국

주둔 제7공군 소속 미군 전용 폭격장으로, 쿠니(Koon-ni)사격장이라 불렸다. 매향리의

원지명인 고온리를 미군들이 쿠니라 발음한

데에 유래한 명칭이다.

매향리는 서해안을 따라 분포된 넓은

간석지와 구릉을 간척하고 개간하여 얻은

농경지로 이루어져 있어 각종 해산물과

염전을 통한 소금생산, 그리고 쌀 경작이

가능하여 안정적인 경제적 생활 터전 확보가

용이하였던 땅이었다. 그러나 미군의 폭격이

시작된 후 모든 게 변하기 시작하였다.

밤낮으로 이루어지는 폭격에 갯벌은 더 이상

46 1. 1966년 항공사진에서 본 현재의 쿠니사격장 일대 및 농섬의 위치(항공사진 출처: 국토지리정보원) 2. 1995년 항공사진에서 본 쿠니사격장 영역(항공사진 출처: 국토지리정보원)

2 1

1.사격

2. 막사 및식당

3. 작업장

4.

5.

주민들이 마음 놓고 해산물 채취를 할 수 있는

장소가 아니었고, 미군에게 징발된 땅 이외의

토지에서는 일부 허가되던 경작도 1963년

5월 7일 쿠니사격장의 확장공사가 시작된

이후 불가하게 되었다. 그 후 1979년에는

해안사격장이 농섬을 중심으로 반경

8000피트로 확장되었고, 1980년 해안지역

농지를 추가 징발하여 매향리 앞 해안 1.6km

지점에 위치한 농섬을 중심으로 반경 2.4km

연안해역과 이에 접속한 해안지역으로 구성된

육상 29만평, 해상 690만평 총 719만평

규모의 사격장이 되었다. 당시 쿠니사격장의

육상 규모는 1995년 항공사진에서 철책이

쳐져 있는 범위로 확인되는데, 이는 현재의

매향리 평화생태공원 부지 및 화성 드림파크

야구장을 포함한 약 29만평의 부지이다.

오산 미7공군기지의 북서쪽 약 40.2km에

위치한 쿠니사격장은 주한 미군을 비롯하여

일본 오키나와, 필리핀 클라크, 태국, 괌 등 아시아 주둔 미 공군기의 폭격훈련장으로

활용되었다. F-16, A-19, OV-10 폭격기가

주말과 공휴일을 제외하고, 거의 매일 250일 동안 매향리에서 주간 및 야간에 폭격훈련을

실시하였다고 한다. 공군 폭격기가 사격

훈련을 하는 장소인 만큼 사격장을 제외한

쿠니사격장 기지는 미군 15명, 한국인 60여명 정도가 근무하는 소규모 기지였다. 2005년

폐쇄 당시 쿠니사격장의 규모는 육상 29만평, 해상 690만평, 총 7,197,915평에 이르렀으며, 육상사격장을 포함한 쿠니사격장의 경계에는

총 9개의 위병소와 철책이 있었다. 2008년

조사에서 확인된 바 쿠니사격장 내에는

막사 및 식당 1동, 막사 2동과 장교막사 1동, 카페 및 체육관 1동, 본부 1동과 작업장 1동, 차량정비소 1동, 보급품창고 1동, 사격통제실, 헬륨보관소 2동, 산소아세틸렌후레온 창고

1동, 샤워실 및 탈의실, 위병소 1동, 급수시설

기계실 및 물탱크, 유류탱크 등이 분포되어

있어 쿠니사격장의 가장 중요한 기능인

사격 훈련을 위한 관제탑과 바람의 방향

등을 예측하기 위한 헬륨풍선에 사용되던

헬륨가스를 보관하던 보관소 및 기지 병사들의

숙소와 생활공간, 그리고 그 외 차량정비소 및 창고, 유류탱크 등이 있었음을 확인해볼

47

수

3. 1966년 당시 쿠니사격장 현황(항공사진 출처: 국토지리정보원) 4. 1995년의 쿠니사격장 시설현황(항공사진 출처: 국토지리정보원) 4 3

있다.

통제실

급수시설기계실

헬기장

평화생태공원이 된 폭격장

2005년 8월 12일 폐쇄된 쿠니사격장은 같은

달 21일 한국 국방부로 관리권이 이전되었다.

이후 2007년 5월 31일 반환된 쿠니사격장은

여타 미군기지가 그러하듯 국방부 주관으로

우선적으로 환경정화작업이 이루어졌다.

동시에 화성시에서는 쿠니사격장 시설물

전수조사를 시행했다. 환경정화사업은 육상

사격장 중심으로 이루어졌기에 무인도인

농섬과 갯벌에서는 포탄 제거도 이루어지지 않았고, 이에 2009년 이후 직접 탄피 수거작업에 나서기도 하였다. 농섬 주변 갯벌 환경정화사업은 2015년 10월에서야 시작되게 된다. 한편 2015년 4월 공원부지에 유소년 야구메카의 유치가 결정되었으며, 2015년 9월 공원조성 기본 구상 및 계획에 착수하였다.

2016년 6월 22일에는 쿠니사격장의 건축물

6개 동 및 토지가 경기도 우수건축자산

제1호로 등록되며 본격적으로 평화기념관 및 매향리평화생태공원 조성사업이 시작되었다. 쿠니사격장 내 기지는 바다와 가장 가까운 위치에 사격통제실과 헬륨보관소가 위치하고 있으며 기지 중앙에는 병사 및 장교 막사와 생활시설들이 자리 잡고 있었다. 이 시설들은 비교적 이른 시기, 즉 항공사진으로 확인해볼 때 1966년 이전에 건축된 것으로 쿠니사격장의 중심시설이었다. 1966년 당시 헬기장으로 사용되거나

48 5. 마리오 보타 설계의 평화기념관 준공 전 모습 ⓒ이연경 6. 사격통제실 모습 ⓒ이연경 7. 현재의 쿠니사격장 일대. 한반도 모양의 정원과 야구장이 눈에 띈다.(항공사진 출처: 국토지리정보원)

7 6 5

공지였던 동측 일대에도 차량 및 창고 등의

시설들이 들어서면서 쿠니사격장 내에도

다수의 건물들이 들어섰다. 그 중 2016년

우수건축자산으로 등록된 6동이 평화기념관을

조성하면서 보존하기로 결정되었고, 이

시설들을 제외한 일대는 공원과 평화기념관이

신축되는 부지가 되었다. 마리오보타의 설계로

지어진 평화기념관은 쿠니사격장 내 기지의

동측일대에 위치하는데, 부지의 경계를 따라

지어진 붉은 벽돌 기념관과 매향리 앞바다

및 사격장 일대를 관망 가능한 거대한 원형의

전망탑으로 이루어져 있다. 2019년 11월

착공하여 2021년 9월 준공되었고, 현재는

기념관 개관을 앞두고 있다.

미군기지로 사용되었던 우수건축자산 6동의

건물 중 가장 쿠니사격장의 성격을 잘

드러내주는 건물은 바로 기지의 북서측에

위치한 사격통제실 건물이다. 3층 규모의

사격통제실은 사방으로 경사진 창호가

설치되어 있어 외부 관측이 유리한 형태이다.

사격통제실 바로 옆에는 날씨에 따라 검은색, 흰색, 빨간색, 파란색의 네 가지 색상 풍선을

띄우기 위해 필요했던 헬륨가스를 보관한

헬륨창고가 위치하고 있다. 기지의 중앙부에는

장교막사와 병사들의 생활공간이었던 막사

겸 식당이 위치하고 있으며 이 주변에는 카페

및 체육관 건물도 위치하고 있다. 소규모이긴 하였지만 미군들의 유흥과 체력단련을 위해

만들어졌던 카페 및 체육관 건물 내에는

한옥으로 만들어진 실내 공간이 구성되어 미군기지 내 위락 공간들의 특징을 보여주기도 한다. 입구에는 여전히 위병소와 철책이 남아 있어 철저하게 분리되어 있었던 미군기지의

경계를 보여준다. 이 건물들은 2021년 문화체육관광부의 유휴공간 문화재생사업에 선정되어 현재 리모델링 후 개관을 준비 중이다.

49

10.

11 10 12 9 8

8. 해안쪽에서 바라본 사격통제실 모습 ⓒ이연경 9. 카페 및 체력단련실 ⓒ이연경

바(Bar) 부분 1995년 모습 (출처:

http://www.geocities.ws/kdvasko/travel.html

) 11. 막사 겸 식당 ⓒ이연경 12. 위병소 ⓒ이연경

매향리에

기억 현재의 쿠니사격장은 사격통제실을 비롯한

미군이 사용하던 시설물들이 위치한 일대, 즉 현재의 매향리평화생태공원 부지 일대를 일컫지만 사실상 쿠니사격장은 농섬과 갯벌, 바다를 포함한 매우 광범위한 규모였다. 54년간 이어진 폭격은 매향리 사람들의

삶을 변화시켰을 뿐 아니라 바다의 지형도 파괴하였다. 매향리 쿠니사격장의 해상사격장 중심이었던 농섬은 수목이 우거져 주민들이 땔감을 구해 쓰고, 산새들이 알을 낳아 산란하던 곳이었으나 한국 전쟁 이후 미군의 해상폭격지로 사용하면서 수풀은 사라져

민둥산이 되었고, 수풀 대신 포탄들이 박힌 섬이 되었으며 섬의 크기도 축소되었다.

농섬에 앞서 미군 사격훈련의 표적이 되었던

구비섬은 폭격으로 그 형체가 사라져 지금은

간조 시에만 섬이 있던 자리에 바위들만

듬성듬성 보이게 되었다.

매향리 주민들의 피해는 더 컸다. 강제로

토지를 징발당하고 생업을 잃었을 뿐 아니라 밤낮으로 쉴 새 없이 퍼붓는 사격훈련에 주민들은 난청과 정신적 트라우마에 시달렸다, 또한 오폭 및 불발탄 사고로 인한 사망 사고, 정신적 스트레스로 인한 자살 등 매향리 주민들이 신체적, 정신적으로 받은 피해는 어마어마한 것이었다. 이에 1988년 12월 12일 매향리 주민들이 처음으로 항의 집회를 하기 시작했다. 폭격장을 이전하라는 요구와 함께 매향리 사격장을 점거한 주민들의 항쟁은 이듬해 2월까지 이어졌다. 이어진 주민들의 연대투쟁은 매향리 마을의 중심에 있는 매향리 평화역사관에 기록으로 생생하게 남아 있다. 이곳은 ‘매향리 주민대책위’ 투쟁본부가 있었던 곳으로, 주민들은 이곳을 매입하여 결국 매향리 평화역사관으로 조성했다. 농섬 앞 갯벌에서 수거해온 수많은 폭탄 잔해들이 마당에 쌓여 있는 매향리 평화역사관에는 미군 사격훈련장으로 매향리가 사용되며 주민들이 받은 피해와 그것에 저항해 나간 항쟁의 시간이 그대로 남아 이곳의 진짜 이야기를 들려준다.

한편 사격장 주변에는 미군을 대상으로 하는 여성들이 거주하는 주택이 건축되었으며, 주말이면 미군들은 이 여성들을 사격장 내 편의시설인 바(Bar)로 초대하여 음주가무를 즐겼다. 이처럼 매향리 주민들의 삶에는 쿠니사격장이 깊숙이 자리 잡고 있었으며, 오랜 투쟁의 기억은 마을의 장소성이 되었다.

50 13. 매향리 평화역사관 ⓒ이연경 14. 매향리 평화역사관 내 전시되어 있는 옛 쿠니사격장 사진 (출처: 매향리 평화역사관) 15. 매향리 평화역사관 내 전시되어 있는 옛 쿠니사격장 사진 (출처: 매향리 평화역사관) 16. 매향리 마을의 중심이었던 매향교회 ⓒ이연경

남은 폭격의

15 14 13 16

현재 쿠니사격장은 부대시설이 위치하였던 일부 지역에 국한되어 있지만, 쿠니사격장이

남긴 시간의 흔적은 이보다 훨씬 넓은 지역에 분포해 있다. 여전히 사격장으로의 진입을

가로막던 철책들은 상당 부분 남아 있으며, 육상사격장으로 사용하던 일대 역시 빈 채로

남아 있는 상황이다. 또한 주민들의 적극적인

환경정화로 점차 원래의 상태를 회복 중인

갯벌과 농섬 역시 쿠니사격장의 주요 경관을

구성하고 있다.

매향리 쿠니사격장은 그야말로 전쟁과 냉전이

만들어낸 상흔이자, 국가적·군사적 폭력 앞에

무고한 시민이 그것을 감내하며 오랜 시간

그저 견뎌온 증거이다. 다행히 미군기지 내

건물 6동이 우수건축자산이 되며 보존되긴

하였지만, 6개 건물이 남은 작은 공간을

제외한 나머지 사격장 일대에는 야구장이

들어서기도 하였고, 한반도가 그려진 정원이

들어서기도 하였다. 아름다운 낙조와 함께

인스타용 사진을 찍을 수 있는 명소가 될

가능성이 다분한 매향리 평화생태공원. 그러나

그곳에는 하루 사격 평균 600회, 1년 중 사격 훈련 250일을 견뎌냈던 매향리의 주민들과 자연 생태계가 받은 아픔이 여전히 남아 있다.

부디 앞으로 개관할 평화기념관과 매향리 평화생태공원에 쌓여갈 시간들이 매향리와 그 앞바다에 남은 아픔의 시간들을 위로해주는 역할을 할 수 있길 바랄 뿐이다.

참고문헌

1. 건축공간연구원, 우수건축자산이야기 매향리 쿠니사격장, 건축공간연구원, 2021

2. 성공회대학교 산학협력단, 매향리의 역사·문화, 현대사백서, 화성시, 2017

3. 화성시, 매향리 쿠니사격장 존치건축물 기록화조사보고서, 화성시, 2021

4. 한겨레 2004년 4월 19일 기사, 매향리 사격장에 평화박물관

51 17. 매향리에 남아 있는 미군접대여성 숙소 ⓒ이연경 18. 매향리 역사자료관 앞에서 바라본 농섬 ⓒ이연경 19. 육상사격장 일대의 현재 모습 ⓒ이연경 20. 현재도 남아 있는 쿠니사격장 철책 ⓒ이연경 21. 육상사격장 앞에서 바라본 갯벌과 농섬 ⓒ이연경

17 18 19 20

21

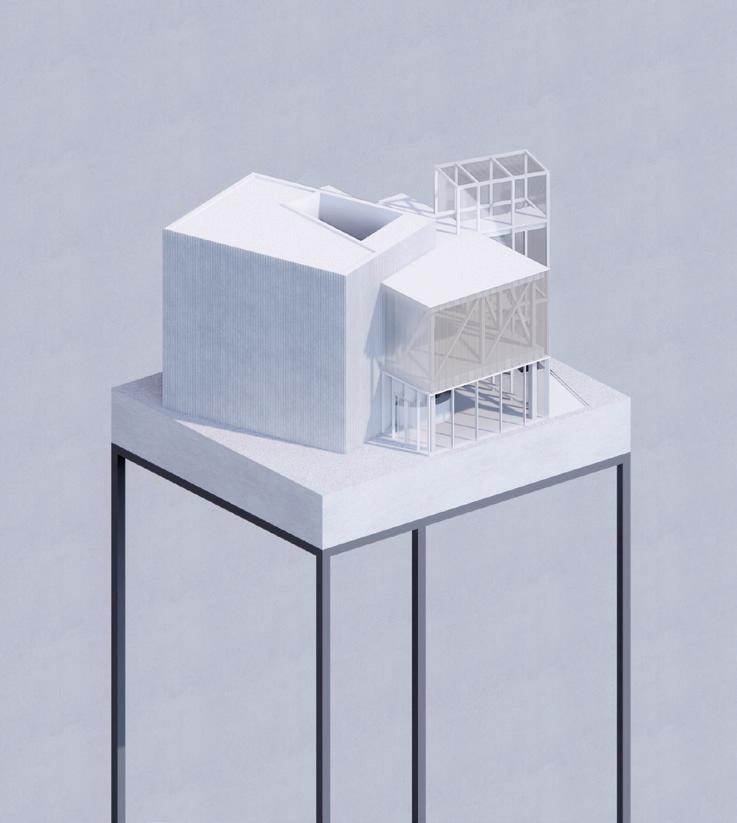

전진삼의 비평시대 02

소설 『상록수』의 저자 심훈은 건축가인가?

임창복 명예교수의 책 『필경사(筆耕舍)』(효형출판 발행) 리뷰

글. 전진삼 본지 발행인, 건축비평가

처음 책 출판 소식을 접하고 들었던 의문. 심훈(沈熏)은 건축가인가?

책 표지에서 단호하게 건축가의 반열로

심훈을 띄워놓은 저자의 생각이 궁금했다.

그것은 매우 도발적이고, 논쟁적이며, 저항적

발상이었기 때문이다.

건축 세상엔 제도 안의 건축가와 제도

밖의 건축가가 존재한다. 대체로 그들은

건축가라는 명호에 대한 강박보다는 전문가

집단의 이기주의의 전선에서 치열한 삶을

구가하는 종족과 아닌 종족으로 구분된다.

따라서 두 그룹 공히 명호 자체가 지닌

의미에 대해선 크게 관심하지 않는다. 어차피

적자생존의 생물의 법칙이 건축의 장(場)을

정화시킨다고 믿는 까닭이다. 최근의 부동산

전세 사기범을 ‘건축왕’이라고 호명하는 대중

언론의 무분별함에조차 시큰둥 반응하지

않는 이유다. 한 동안 포토라인에서 보게 될

건축이란 고명한 옷을 입은 희대의 사기범일

뿐, 때가 되면 범죄자의 종말과 함께 쉬이

잊힐 이름이기에 그가 건축왕이냐, 부동산

사기범이냐 명칭을 가지고 굳이 시시비비를

가리자고 저 높은 곳에 위치한 언론사라는

허공을 향해 힘을 빼진 않는다.

주변을 돌아보면 한두 차례 직접 집 시공에

관여해 본 건축주들 다수가 건축가라는

명함을 돌려도 이 세계는 마땅한 저지선이

없다. 실제로 우리 주변에는 건축가로 포장한

설치미술가도 있고, 전공불문 시공현장에서

건축술을 몸에 익힌 건축업자들이 건축가

행세를 한다. 그것이 주택이든, 상가든 한

채라도 지어 본 경험이 있으면 무서울 게 없는

세상이다. 달리 생각해보면 그게 어디 막을

일인가? 싶다. 제 잘난 맛에 사는 요지경 세상에. 어차피 제도권 밖에서 먹고 살겠다고 벌이는 행각이니 감시당할 일이 거의 없다.

52

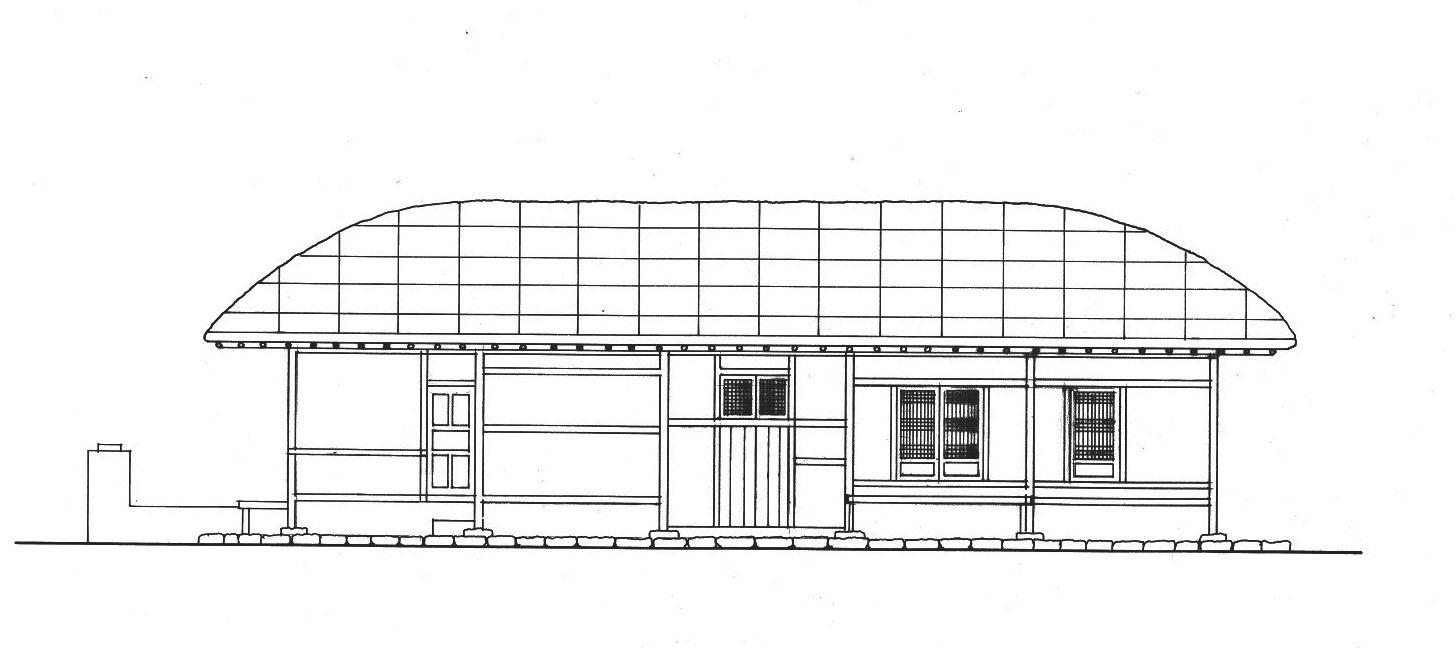

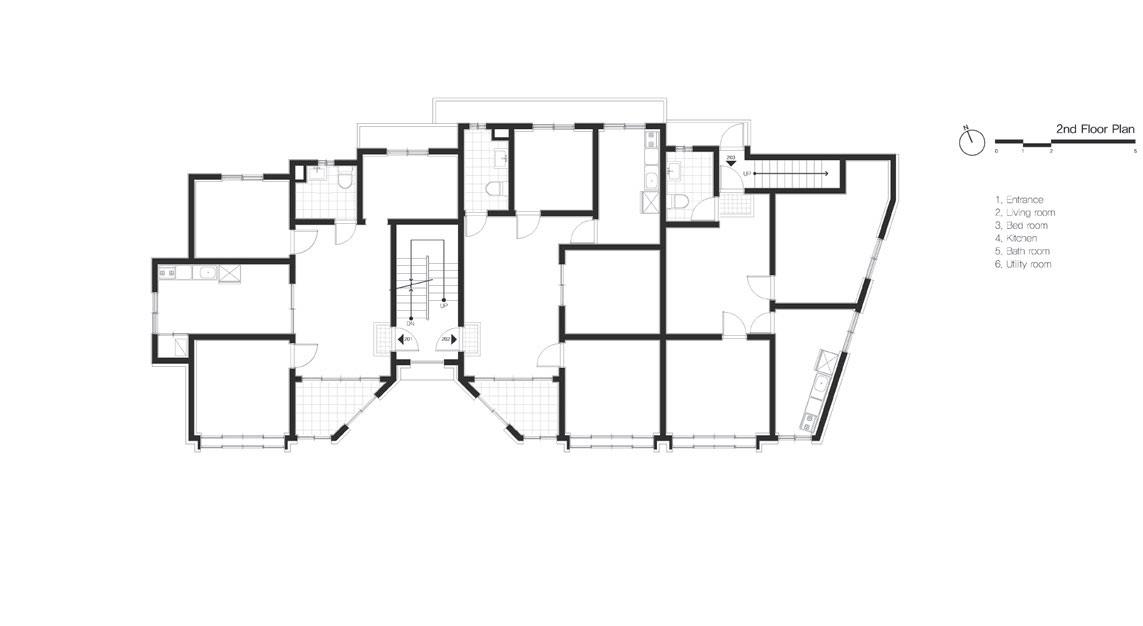

1. 임창복 명예교수 2. 필경사 평면도 2

1 굴 뚝 굴뚝 욕실 화장실 창고 생활실 골방 안방 부엌 다락 서재 현관

앞에서의 건축왕처럼 사기범으로 몰리지 않는

선에선.

그런데 이번 경우는 특별하다. 오랜 세월

대학에서 한국주택을 연구해온 노학자가

심훈을 건축가로 호명한 것이다. 이것이

출판사의 상술 아닌가? 오해받기 십상인데

저자는 그 이유에 관하여 책의 후반부 2개의

장·절을 할애하고 있다. 노학자를 움직이게 한

강력한 팩트가 이 집에 담겨 있을 때 가능한

일이다. 궁금함이 컸던 만큼 단숨에 책을 읽어 내렸다.

심훈은 누구인가?

책에서 소개하고 있는 심훈은 시인, 신문사 기자, 영화배우 겸 제작자, 소설가, 독립운동가로 활약한 문인으로 우리에겐 소설 『상록수』로 잘 알려진 분이다. 오늘날 세계적인 저항시로 평가받는 「그날이 오면」으로 항일정신을 일깨운 선각자이기도 하다.

그 날이 오면 그 날이 오면은 삼각산(三角山)이 일어나 더덩실 춤이라도 추고

한강물이 뒤집혀 용솟음칠 그 날이

이 목숨이 끊기기 전에 와 주기만 할량이면

나는 밤하늘에 날으는 까마귀와 같이

종로의 인경(人磬)을 머리로 들이받아 울리오리다.

두개골(頭蓋骨)은 깨어져 산산조각이 나도

기뻐서 죽사오매 오히려 무슨 한(恨)이 남으오리까.

그 날이 와서 오오 그 날이 와서

육조(六曹) 앞 넓은 길 울며 뛰며 딩굴어도

그래도 넘치는 기쁨에 가슴이 미어질 듯하거든

드는 칼로 이 몸의 가죽이라도 벗겨서

커다란 북을 만들어 들쳐 메고는

여러분의 행렬에 앞장을 서오리다.

우렁찬 그 소리를 한 번이라도 듣기만 하면

그 자리에 거꾸러져도 눈을 감겠소이다.

바로 그가 당진에 낙향하여 농촌계몽의 실천적 행동으로 이 책의 주제인 초가집 필경사를 직접 구상하고, 동네목수의 힘을 빌려 집을 짓게 된다. 돌이켜보면 조선조에도 집짓기를

통해 사유의 정점을 찍은 많은 유학자들이 있었다. 독락당의 회재 이언적, 도산서당의

퇴계 이황, 등등. 그러하니 시공간을 초월하여 당대의 지식인(문사)들이 집짓기를 하는 것은

우리네 전통으로 자리 잡은 지 오래다. 심훈의

동선도 같은 맥락에서 이해하면 크게 다를 것 없다. 그런데 앞에서도 적었지만

53

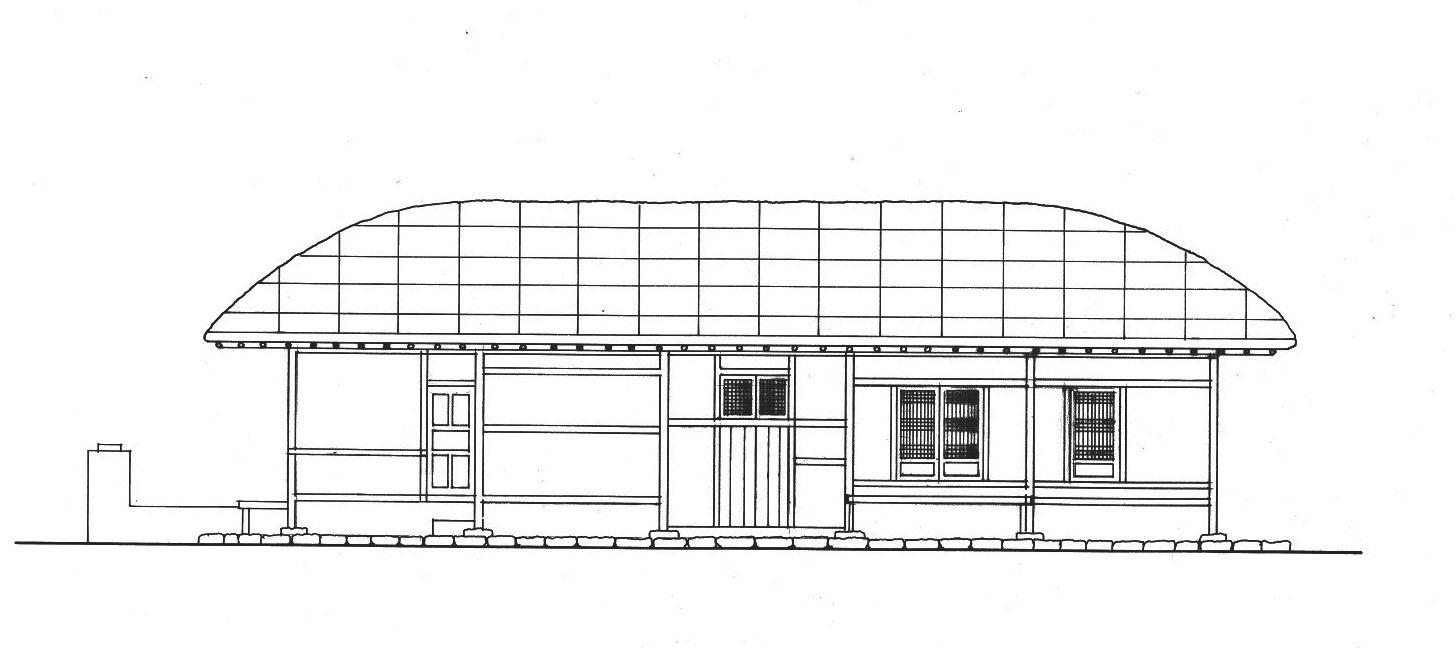

건축

3. 필경사 남동측 입면도 4. 북서측 입면도 5. 남서측 입면도(위), 북동측 입면도아래) 5 4 3

54 6. 필경사 주변 전경 7. 한진포구,멍텅구리배(새우잡이 젓중선)(1993) 7 6

심훈의 집짓기는 앞선 선조들이 행했던

집짓기와는 결이 크게 다르다.

〈필경사〉는 어떤 집인가?

건축동네의 시선이 이 집 〈필경사〉에

머물지 않은 여러 이유가 있었겠지만

일단은 초가집이란 프레임이 마뜩치 않았을

것이고, 유명 건축가의 작업이 아니란 것도

일조했을 것이며, 자칫 물정모른 채 지역의

관광상품으로 모조된 건축 대상이란 선입견도

한몫 했을 것이라 짐작된다. 여러 가지

이유로 오랫동안 이 집의 속살이 일제강점기

농촌근대화를 염두에 둔 당대 지식인의

공간적 저항의 표상이라는 의미심장한 가치에

눈을 뜬 건축인들이 없었던 점은 참으로

개탄스럽고 머쓱한 일이 아닐 수 없다.

『상록수』의 작가 심훈의 농촌형 초가집

구상과 짓기에 담긴 지성을 따라잡기로 결심한

노학자 임창복 명예교수의 결단이 그나마

건축의 장(場)에서 밥 먹고 사는 이들 모두의

부덕(不德)을 덮을 수 있게 했다는 점에서

다행한 일이지 싶다. 그는 오래 전에 『한국의

주택, 그 유형과 변천사』(2011, 돌베게)의

집필을 통해 이 땅의 근현대 주택의 연보를

심도 있게 개관한 바 있는데 내용을 살펴보면

구분된 시대와 지역 불문하고 태반이 사회

지도층, 상류층 사람들의 제대로 지은 집에

시선을 모으고 있다는 것이다. 그런 까닭에

그의 저작에서조차 초가집 〈필경사〉는

목록에서 제외되어 있다.

저자는 〈필경사〉의 저술을 통해 이 집의

건축적 의미를 재해석한 결과를 보여준다.

그는 일제강점기 지식인들이 주장했던 생활개선운동과 주택개량운동, 문화주택에

대한 논쟁 등의 탐문을 통해 그전까지 남성

중심의 좌식생활을 하던 재래주택에서

가족중심의 입식생활을 염두에 둔 문화주택으로 시도한 배경에 주목한다. 심훈이

〈필경사〉를 당대 농민의 생활환경을 개선하고

문화생활을 할 수 있도록 경제적인 주택으로

고민하여 지었다1)는 점을 높이 평가한다.

1930년대 초반, 이 땅의 농촌과 도시의

주변부를 떠올려보면 우리의 선조들 대부분이

살았던 집의 상황이 결코 녹록치 않았을

것임을 상상하는 것은 어렵지 않다. 독립의

열망과 의지도 일제의 문화통치를 통한 교묘한

회유 정책에 의해 부유하고 있을 즈음에

55

8. 전경 9. 남서측 입면. 2칸의 겹집임을 알 수 있다. 10. 주출입구 10 9 8

1) 임창복, 『필경사』, p.9, 효형출판, 2023

56 11. 현관 내부, 필경사에는 담과 대문이 없는 대신 현관이 있다. 앞에 놓인 댓돌의 가로 세로 높이는 80x30x20cm이다. 좌측은 생활실, 우측은 서재 출입문 12. 폭이 넓은 현관과 서까래를 노출한 연등천장. 바닥에서 용마루까지 3.8m로 깊다. 안쪽으로 서재가 보인다. 13. 서재쪽에서 본 반대편 생활실 12 13 11

농촌의 생활공간개선을 몸소 실행에 옮긴

심훈의 자세는 여러모로 생각거리를 제공한다.

집이란 무엇인가?

어떻게 탄생하는가?

집이란 어머니와 같은 존재다. 생명을

잉태하는 자궁과 같으며, 생명을 보호하는

은신처이며, 생명의 몸이 세상 밖으로

나아가는 출구와 같은 곳이다. 그러하기에

심훈에게 집짓기는 생명사상의 실천적

행동이자 주권을 잃은 대한국인의 자주성을

회복하고 궁극엔 독립의 그 날을 학수고대하며

가장 낮은 곳에 위치한 민초들의 삶의 터전을

개선하는 방안을 모색하는 과정이 된다.

그것의 실체는 소설 『상록수』를 통하여 확인할

수 있다.

전통적인 유교 봉건사회는 언제나

연장자와 남성 중심사회였다. 1930년대

전후로 이 땅의 지식인들을 중심으로 한

개화 의식의 확산으로 점차 남녀평등의

필요성이 고개를 들게 되고, 그 과정에서

일제강점기 생활개선운동은 전통적인 남성 중심에서 벗어나 여성과 아동까지 포용하는 가족중심으로 변화해갔고, 위생 개념과 과학

지식을 기반으로 의식주 전반에 걸친 합리적인 개선2)을 펼쳐나가게 되었다. 그 면에서

〈필경사〉는 하나의 모범답안 같은 것이었다.

저자가 적시했듯, ‘어떤 집에서 살 것인가’는

심훈이 천착한 집짓기의 방향성과 목표의지를

담고 있는데 여기서 우리는 심훈이 건축의

존재 이유에 대하여 꽤 명확하게 성찰하고

있었음을 인정하게 된다. 심훈은 당시

유행하던 문화주택의 경향성-빨간 벽돌집, 파란 시멘트집, 노란 석탄집, 가지각색의 2층

양옥, 혹은 호화로운 기와집 등-과 거리를 둔 채 재래식에서 벗어나 새롭고 편리한 생활을

담을 수 있는 주택이면 족하다고 생각했던 듯하다. 시류에 흔들리지 않고 과거의

인습에서 자유로우며 동시에 집의 현대화가

왜, 누구에게 필요한가를 잘 알고 있었다는

점에서 그는 충분히 건축가적 면모를 지닌 당대의 지식인이었음에 틀림없다.

학자의 삶이란? 연구자의 자세란? 저자 임창복 명예교수의 노년의 역작이라고

할 수 있는 이 책 『필경사』의 발간은, 2) 앞의 책, pp.117-119에서 발췌 인용

57

14. 서재, 수평창이 독특하다. 15. 서재, 창문 아래쪽 높이까지 닿는 책상 16. 생활실에서 본 안방과 다락 그리고 현관쪽 출입문 16 15 14

58 17~19. 골방, 미세기문의 쓰임새 20. 안방과 다락 19 18 17 20

건축학계의 입장에서 너무 늦은 감 없지

않지만, 건축의 인문적 시선으로 한 채의

초가집을 정밀하게 조사하고 집이 품은 건축의

의미를 일반대중에게 전달하는 매체로서 더

없이 소중한 자료가 아닐 수 없다는 점에서

중요하다.

필드에서 한창 열심히 활동하던 건축가가

대학의 교수로 임용되어 연구실로 들어가는

순간부터 존재감이 사라진다거나, 오랫동안

대학에 머물면서 학자의 길을 걸어온 이들이

정년퇴임을 하면서 그 존재감이 사라지는 것을

너무나 많이 보아왔던 까닭에 대학에서 정년

후 일정 시간이 지난 시점에 발간한 저자의

『필경사』 책 소식은 그 자체로 반가움이 컸다.

정년 후에도 쉼 없이 개인적 연구 과제를

수행해오고 있었다는 점과 그로써 건축계에는

자극과 경각심을, 일반 사회에는 건축의

가치를 공유했다는 점에서 저자의 공로가 남다르다. 아직 책을 만나지 못한 이들이라면

더 늦기 전에, 구매하여 일독을 권한다.

끝으로 책의 본문 마지막 문단을 옮겨 적는다. 저자가 심훈을 건축가로 칭하게 된 배경이라고 해도 과언이 아니다.

“르 코르뷔지에는 ‘사유가 없으면 건축도

없다’라는 말을 남겼다. 심훈이 초가집을

지은 것은 주변과의 조화를 위한 수동적

선택이었다기보다, 혼란스러웠던 당시

사회 변화 속에서 우리의 입장을 어떻게

찾아야 하는지에 대한 당당한 ‘건축적

선언(Manifesto)’이었으리라고 본다.”

자료 협조 및 크레딧

단행본 편집자료 제공 및 활용동의: 효형출판

도면자료:임창복, 효형출판

본문전체 사진 크레딧:김재경

59

21. 안방에서 본 생활실 22. 다락의 내부 23. 실내 화장실 내부, 재래식 화장실인 까닭에 뚜껑을 설치했다. 24. 실내 화장실과 마주보고 있는 욕실 21 22 24 23

60 25. 현관 좌우측에 설치한 화대, 당시 문화주택을 상징하는 아이콘이었다. 26.외부에서 본 부엌과 판장문 27. 부엌공간 26 27 25

임창복(任昌福)은서울대학교 건축공학과에서

공학사, 캐나다 토론토대학교 대학원에서건축학 석사, 서울대학교 대학원에서박사학위를 받았다.국내에서는 일양건축에서국외에서는 토론토의WZMH건축사무소와

James Murray건축도시사무소에서실무를 익혔다.KIST

주택연구실장으로주택 관련 연구를 했고,성균관대학교 건축과 교수로 봉직했으며,미국 MIT와일본 도쿄대학 연구교수를 역임했다.아시아건축 저널 《JAABE》의

건축도시분야 편집장과한국건축학교육인증원원장을

맡은 바 있다.지은 책으로 『필경사』 『한국의주택,그

유형과 변천사』, 『알파하우스를 꿈꾸다』, 『21세기엔 이런 집에 살고 싶다』, 『다섯 손가락』, 옮긴 책으로는 『건축의복합성과대립성』, 『주거공간의의미』 등이 있다.대한건축학회 〈학술상〉과 〈소우 저작상〉을 수상한 바 있다.현재성균관대학교 명예교수이며, 본지 명예고문이

61

28. 서재 외부 툇마루와 돌출 벽장 29. 서재로 통하는 출입문 30. 안방 외부 툇마루 30 28 29

다

추천도서 브리프

건축이론서

사람들』

Harry Francis Mallgrave 지음, 송종열 옮김 시공문화사 발행, 3만8000

이 책은 서구 근대를 형성한 300년 동안의 유럽 및

미국에서의 건축이론을 최초로 광범위하게 조사한

책이다. 저자 해리 프랜시스 몰그레이브는 건축 담론의

변화를 ‘사회 정치적 맥락’ 안에서 살핀다. 또 담론을

구성했던 다양한 아이디어가 어떻게 철학적으로, 개념적으로 진화했는지 탐구하면서 실제와 이론의 관계

전체를 논한다. 이 과정에서 저자는 서구 건축에 직접

논쟁적으로 참여했던 ‘건축가들의 말’ 자체를 숙고한다.

이 책에서 일관되게 울려 퍼지는 배음은 건축이

‘자의식과 그 투쟁’의 산물이라는 점이다. 이 책은

건축이 다양한 지적 흐름─프랑스 합리주의, 영국의

경험주의 사상, 계몽주의 급진적인 이론, 19세기에

돌출됐던 지적 야망과 역사주의 논쟁, 그리고 20세기

중반 사회적 격변에 이르는 다양한 흐름─과 어떻게

얽혀 있었는지를 풀어내고, 이를 대단히 흥미롭고 매력적인 방식으로 조망할 수 있도록 해준다.

저자는 오랫동안 지난 3세기에 걸친 건축 사상들을 발굴하는 데 전념했다. 그는 거의 이십 년 동안 널리 호평을 얻은 게티 연구소(Getty Research Institute)의

“텍스트 및 문서 시리즈”에서 건축 및 미학 편집장으로

일하면서 이론 문제를 다룬 스무 권이 넘는 책을 출판하는 데 관여했다. 그는 수많은 책을 저술, 편집 및 번역했으며, 그중 그의 지적인 전기문학인 「Gottfried Semper: Architect of the Nineteenth Century」는

미국 건축역사가 학회로부터 앨리스 데이빗 히치콕 어워드(Alice David Hitchcock Award)를 수상했다.

그는 현재 플로리다주 베로 비치에 거주하며 건축 실무로 돌아왔다.

Ike Ijeh 지음, 김훈·우소영 옮김 Spacetime 발행, 2만8000원

이 책에 소개된 50명의 건축가는 건축계에 미친

영향도 크지만 드라마틱한 건축을 설계한 이들이다.

저자는 다니엘 리베스킨트 및 리처드 로저스와 같은 친숙한 현대 건축가의 이름부터 니콜라스 혹스무어 및 안드레아 팔라디오와 같은 역사 속 천재 건축가에 이르기까지 ‘가장 위대한’이라는 칭호를 받을 자격이 있는 50인의 건축가를 제시하고 있다. 책은 이들 건축가 50명의 작업을 통해, 시간에 따른 건축의 진화를 간결하고 우아하게 설명한다. 풍부한 풀 컬러 이미지와 삽화는 아름다운 건축물의 감상에 더하여, 거장의 업적의 창의성의 진정한 폭과 깊이를 이해할 수 있도록 도움을 준다. 동시에 우리의 건조환경에 대한 좀 더 적절한 판단과 평가에 참조틀을 제공할 것이다.

62

1.

2. 위대한 건축가 50_세계적인 건축물을 만든 사람들

근대건축이론(1673-1968)

『근대건축이론 (1673-1968)』

인물건축사

1 3

『위대한 건축가 50_ 세계적인 건축물을 만 든

정상현 지음 시공문화사 발행, 5만4000원

책은 수많은 전란(戰亂)을 거치면서 대부분 소실되어 이제는 그 형상조차도 추측하기 어려운 신라와 백제탑의 본모습을 구현한 의미 있는 기록서이다. 저자는 재야의 독립 연구자로서 찰주본기와 삼국유사 등의 기록물, 그리고 축조될 당시 귀중한 탑의 모습을 남기기 위해 선조들이 바위 등에 새겨놓은 흔적 등의 소중한 사료들을 단초로 20여 년간 현장답사를 통하여 책의

내용을 완성하였다. 이 책을 통해 독자들은 단순한

건축구조물의 범위를 넘어서 삶의 지혜와 과학적 축조술이 녹아있는 선조들의 신비로운 건축의 세계를 발견할 수 있을 것이다. 책은 저자가 직접 실측하여

그린 도판들과 필사한 원고를 토대로 책의 형식에 맞게 디자인실의 꼼꼼한 편집으로 완성하였다.

강예린, 이치훈 외 지음 건축사사무소 SoA 발행, 2만 원 일상은 늘 사소해서 그것을 기록하는 일은 귀찮고 번거롭다. 하지만 기록은 일상의 사소함과 이상적 삶의 무게 사이의 간극을 좁히는 단서가 되어, 결국 현재를 충실하게 살아낼 동력이 된다. 이 책은 2022년, SoA라는 직업 공동체의 기록이다. 건축가의 작품집이나 설계사무소의 모놀로그가 아닌, 실무 건축가들을 기록하고 기념하기 위한 책이다. 동시에 아직 과정 중에 있는 직업 공동체의 현재를 만드는 ‘개인’들의 기록이다. 이 책의 기획은 ‘개인을 기록함으로써 공동체를 그려낼 수 있다’라는

가설에서 시도되었다. 현단계 국내에서 가장 주목받는 건축사사무소 SoA가 지나온 2022년의 동선을 중심으로 (세대)(비/대면)(팀워크)라는 세 개의 키워드를 추출하여 만든 콘텐트가 흥미롭다.

미드데이 기획

스트락스 도큐멘타 발행, 12만 원

이 책은 독특하다. 보통의 건축 책은 지어진 건물에 대한 드로잉과 사진 그리고 건축가의 의도로 채워진다. 하지만 이 책은 지어진 건물을 철저하게 외부자가 바깥에서 들여다보며 드로잉과 다이어그램 등을 다시 만들어나가는 내용으로 이루어진다. 이미 일어난 디자인 행위 이면에 어떤 건축적 추동이 있었고, 어떠한 결과가 형성되어 있는지를 밝힌다. 이러한 과정을 통해 해당 공간의 디자이너도 미처 생각하지 못한 건축적 가능성을 발굴하며, 해당 건축물에 대한 인식을 새로운 영역에 올려놓는다. 이는 디자이너와

독자 모두에게 어퍼하우스에 대한 새로운 영감을 선사한다. ‘어퍼하우스’는 국내에서 드물게 공간 디자이너 집단이 모든 과정을 주도하는 STRX의 공동 주거 시리즈이다.

63

고건축연구서

『塔의 신비를 찾아서』

건축사무소 작품집

『UpperhouseOriented』

건축연감

3. 塔의 신비를 찾아서 4. Society of Architecture annual 2022 5. Upperhouse-Oriented 5 6 4

『Society of Architecture annual 2022』

박지일의 新 떠오르는 건축가 02

필동2가 아키텍츠 건축사사무소 조경빈

현장에서의 경험을 통해 배움을 멈추지 않는 건축가

인터뷰 일시: 2023년 6월 중

인터뷰 장소: 필동2가 아키텍츠 건축사사무소(서울시 강남구)

참석자: 조경빈(필동2가 아키텍츠 대표), 박지일(본지 섹션편집장)

NEW RISING ARCHITECT

조경빈

B.stony coffee

대기업을 다니다가자신을위한 삶을 살기위해

퇴사를 결정한건축주.전남여수에 처음으로땅을

매매했을 당시에는 이곳을 카페로 활용하겠다는

생각보다는 그저 땅이가진매력에심취해대지를

매입하게 되었다.그러던 중 이매력적인장소에

카페를운영해보면어떨까라는 생각을 갖게

되었고,평소소망했던 식물이 있는 카페를 만들어

보자는 게 건축의시작이다

대지는 전라남도여수시에서 돌산대교 또는

거북선대교를건너도착하는 돌산도라는 섬 안에

위치한다.대교를건너 돌산도의해안도로를

따라가다 보면,오래도록 이곳에 터를 잡고 살아온

원주민들의생활과가업이그대로 묻어 있는 작은

마을들이도로변 곳곳에 눈에 띈다.그길을 따라

20여분가다 보면 닿는 나지막한대지.천왕산

끝자락에서산자락의경사를그대로가지고 있는

좋은땅이었다

설계의시작은주변 조건들에서영향을 받았다

그조건들은의외로 단순했는데,현장을 직접

방문하고 크게 두 가지를 결정할 수 있었다

첫째,천왕산의지형에반하는 건축물이

아니었으면 했다 돌산도는 해마다 관광객이 늘어

해안도로를 따라 농어촌 민박사업으로우후죽순

들어찬 숙박시설과상업시설 등이 즐비해 있었다

이러한시설들은자기를 뽐내고 있었지만 어느 곳

하나 조화롭지 못했다

이에건축주와 함께 이곳의오래된 모습은

어땠을지상상을하며,이장소에서무엇이

바람직한방향인지 함께 고민하였다.그렇게

우리는 최소한의건축행위(건축,토목)를 통해

이땅위에조용히 내려앉아자연과조우하고

소통하는 건축물을 짓고자하였다

둘째, 돌산도의아름다운해안을해치지 않는

재료의 선택이었다.주변풍경과어울리도록

선정된 멀바우목재와전벽돌, 노출콘크리트 등의

마감재료는 시간의 흐름을그 속에 녹아내며,주변

풍경과동화되어갈 것이다

전면 폴딩도어가설치된 정원은건물 중앙에

위치하여 카페의실내와오픈테라스사이

완충공간 역할을수행하며,시시각각 변하는 여수

바다의풍광과자연을공간 깊숙이 끌어들인다

대지의고저차로인해주차장에서건축물을

바라보면마치 공간이지하에 묻혀있는 것처럼

보인다.그러나 주차장에서 카페로연결된 계단을

따라 내려가면너른 앞마당과 카페 전면파노라마

창에서 보이는 바깥 풍경이한 폭의수채화와

같아가슴을 확 트이게 해준다 날씨가 좋은 날,

0125m

1. 입구

2. 카페

전면창을 활짝 열면 저 멀리여수바다까지공간이

확장된다

묻혀있는 옹벽과 카페 공간사이에는 드라이 에어리어를계획하여땅에서스며드는 습기를 제어하는 동시에반외부적인공간으로 좀 더

건축개요

위치:전라남도여수시 돌산읍 금봉리1299-5

용도: 단독주택,제1종근린생활시설

대지면적:1,220.00㎡

건축면적:156.00㎡

연면적:192.00㎡

규모:지하1층,지상1층

건폐율:15.62%

용적률:19.22%

외장마감재:와이드전벽돌 (한국토형),THK39로이삼중유

리, 멀바우마감, plasma기와,구로철판

극적으로공간연출을하게 된다

이처럼 금봉리주택 겸 카페는 대지가가진장점과

단점을건축적으로 활용함으로써 자연과 함께 하기를소망하는 건축주의 꿈을실현하고,풍경에

녹아든 자연스러운공간이 되었다

내부마감재: 페인트,자기질 타일,콘크리트표면노출

구조:철골조 + 철근콘크리트구조

구조설계: 터구조

설계:필동2가아키텍츠건축사사무소

설계담당:조경빈

디자인팀:장수희

시공:공간CS 기계전기설계:하늘천

완공연도:2018

66 1. 평면도_지하1층 2. 평면도_지상 1층

2 1

3. 카페 바 4. 직원구역 5. 내부정원 6.화장실 7.창고 8.오픈 데크 9.드라이에어리어 10.정원 1. 입구 2.거실 및 주방 3. 침실 4.드레스 룸 5.화장실 6. 보일러실 7.주차장 8. 메인 입구(카페) 9. 램프 입구(카페) 8 766 9 5 10 14 3 7 2 9 523 64 1 8 7 9

보면서 건축가라는 직업이 좋은 일을 한다고 생각했으니까요.

ⓦ 자연스럽게 건축가인 아버지로부터 영향을

받았겠군요. 아버지의 사무소를 이어가는 것도

의미가 남다를 텐데요.

진로를 결정하는 시기에 건축이라는 영역에

대해 별다른 언급은 없으셨습니다. 제가 건축

작업을 전개해 나갈 때에도 저보다 40년

이상을 더 경험한 선배로서 이런저런 조언을

할만 한데도 그저 지켜만 보셨죠. 그런 부분이

서운하다기 보다 그저 감사했어요. 어떤 도움을

받으면서 이겨내지 못하면 결코 성장하지

못하니까요. 저 또한 자녀가 건축을 한다고

하면 아버지처럼 할 것 같습니다. 저 스스로의

힘으로 무언가를 계속 해나가는 모습을

지켜보면서 요즘에서야 아버지가 저를 좀

신뢰하고 있다고 느끼곤 합니다.

ⓦ 필동2가 아키텍츠는 2016년에 개소했죠.

아직 마흔 살도 되지 않았는데 벌써 8년 차 건축가네요.

아버지가 건축사사무소를 운영하셨던

터라 사무소의 행정이 어떻게 전개되는지

자연스럽게 터득했던 것 같아요. 설계를 하고

허가를 받은 후 착공을 하는 과정들 말이죠. 내 사무소를 개소한다는 것에 대해 일찍부터 생각한 것은 사실이기도 하고, 그 생각을 하게 된 가장 중요한 계기가 아버지의 영향이라는

것은 결코 부정할 수 없죠. 비슷한 개소 연차에 비해 작업하는 방식, 다양성이 다르고 처음 사무소를 개소하며 구상했던 계획과 방법은 변하지 않으려 노력하고 있습니다.

ⓦ 프로젝트들이 대부분 모던한 느낌인데요.

의도한 부분이 있나요?

모던이라는 익숙한 단어가 익숙해지지 않는 것 같아요. 모던하다는 언어의 선택보다 건축을

표현하는 방식이 일관되어 간다고 생각하고

그게 단순한 재료에서 시작하기에 그렇게

느낄 수 있다고 생각합니다. 특히 우리는 형틀 작업을 중요하게 생각하는데요. 우리나라에서

건축공정 중 형틀작업은 생각보다 거친 작업이라고 생각하고, 그 공정에 있는 기술자도 본인의 작업이 마감이라고 생각하는 기술자가 많지는 않습니다. 하지만 우리의 경우, 그 공정의 협의에 따라 건축의 완성도가

67 3. 전면부 주차장 4~6. 종단면도 7. 횡단면도 8. 전경 9. 내부 정원 10. 주거공간 11. 카페

것 같아요. 선행되는 형틀 공정이 치밀하고 계획적일수록 후공정이 수월하기에 711 10 9 6 8 5 3 4 123 5 4 6 1 2 213 4 12 5 87 445 369 1. 내부정원 2.주차장 1. 카페 바 2. 직원구역 3.드라이에어리어 4.주차장 카페 1. 입구 2. 카페 3. 내부정원 4.화장실 5.창고 개인실 6. 입구 7.거실 및 주방 8.드레스 룸 9. 보일러실 1.오픈 데크 2.복도 3.화장실 4.드라이에어리어 5.거실 및 주방 6.주차장

많이 달라졌던

gLayer(회색켜)

집터는 1990년대에 멈춰 있는 도심의이면도로에

있다.주변은1980년대 후반부터 90년대

후반까지필요에의해 작성된 도면만으로지어진

단독주택과 다가구주택이도시의 단면을

보여준다.도시계획에의한격자체계의도로망이

아닌 집터는 땅의모양도상처투성이다.주변

건축물의외장은 특정되지 않은 돌, 타일, 벽돌, 드라이빗 등 다양한재료가 세월을그대로

보여준다.집터 주변의건축물은 관리가 되지

않아 세월의얼룩이그대로 묻어 있지만 착공이

들어가 새로지어지는 다가구, 다세대,상가주택의

외장재보다 멋스럽다.이런 집터 주변의모습을

우리는 기억하고 변화하는 도시에 순응하는

건축을하는 게 절실했다.건축물은조금 더

단순하고간결해야하며 지루한 층의반복이아닌 도시의배경이 돼야 하며 주변과대화하길 바랐다

외부에 내어준 저층부는 걷기 좋은거리가 되고 길은 다시 활성화를 되찾길 바라며 우리는 그 건축이제대로 작동하길기대해본다

위치:광주광역시남구 봉선동164-5번지

용도: 단독주택 + 근린생활시설(휴게음식점,일반음식점)

대지면적:620㎡ / 건축면적:357.65㎡

연면적:1,483.68㎡ / 규모:지하1층,지상6층

건폐율:57.69% / 용적률:219.65%

외장마감재: 노출콘크리트(송판노출), 치장벽돌

구조:철근콘크리트구조 / 구조설계:은구조

설계:필동2가아키텍츠건축사사무소

설계담당:조경빈 / 디자인팀:장수희,김준환

시공:우리마을에이엔씨(건축명장)

기계전기설계:(주)하늘천 / 완공연도:2020

68

1. 전경 2. 계단난간 디테일 3. 주진입구 및 상점 4. 서브 리빙룸 5. 테라스에서 바라 본 서브 리빙룸 6~7. 단면도

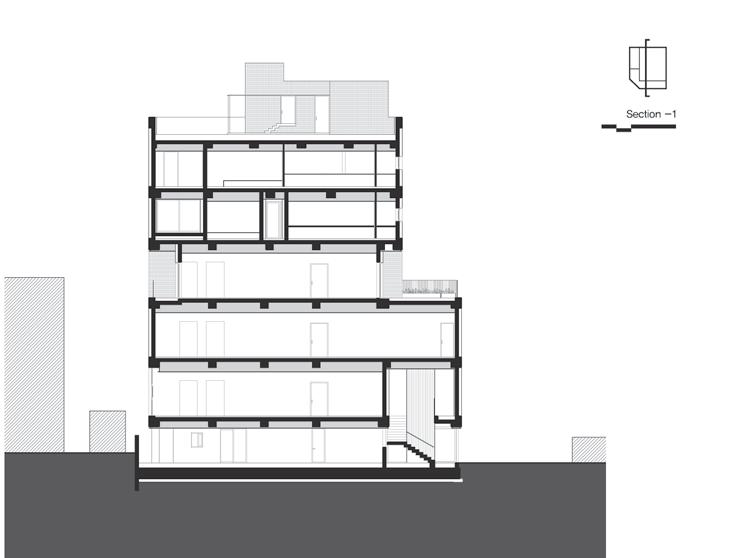

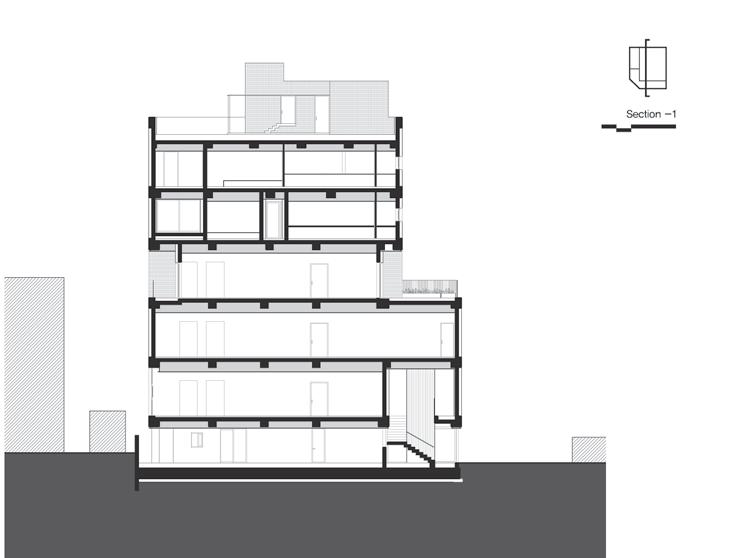

건축개요 567 23 1 4 3 3 4 4 1 1 1 2 5 5 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 0125 SECTION-1SECTION-4 0125 1.상점 2.계단

3.기계실 4. 침

5.유틸

1.상

2.주차장 3.거실 4.부

홀

실

리티룸

점

엌

공정에 집중합니다. 그런 면에서 프리케스트

공법의 접근이 소규모 건축에서도 다양하게

접근이 가능하면 좋겠어요. 의도한 만큼의

마감 상태가 나오지 못하는 공정의 전개가

되지 않도록 끊임없는 협의가 필요합니다. 곧

노출콘크리트가 됐든 금속이 됐든 어떠한

재료의 공정이더라도 후가공이 덜 된 상태에서

다소 거칠더라도 원재료의 표현이 잘 되었으면

하는 의도로 작업을 하는 것 같습니다.

ⓦ 결국 현장에서의 경험이 중요하겠네요.

저도 어느덧 사람을 설득하여 품질을 높이려는

기술자가 됐네요.(웃음) 현장에서의 특정한

경험을 정답처럼 알고 있었는데, 또 다른

현장에서는 다른 방법으로 작업이 진행되는

거죠. 초기에는 왜 다른지에 대해 집요하게

파고들었다면, 이제는 기본적인 지식에 더해

친한 현장 소장에게 물어보고 그게 가능한지

여부를 판단하죠. 건축은 곧 현장에서 배우는 것도 많습니다. 대한민국에서 건축을 하는 사람이라면 많은 사람이 공감할 내용인 것 같아요.

ⓦ 시공사인 우리마을A&C와 여러 작업을 함께 했어요. 여러 번 호흡을 맞춘 만큼 그곳에서 배우는 것도 많을 것 같은데요. 우리의 건축이 현장마다 구현하는 상세가 달랐고 현장소장이 현장을 운영하는 방식과 마감 기준이 달라 같은 시공사의 같은 현장이더라도 서로를 알아가는 시간은 항상 필요했습니다. 다른 시공사와 작업할 때 그 판단이 긍정적이지 않았던 경험이 종종 있었습니다. 몇 번 호흡을 맞춘 시공사는 그런 부분에서 장점은 있는 것 같습니다. 생각하는

게 서로 다르기 때문에 우리가 하고자 하는 방향을 공정이 시작되기 전에 서로 체크하는 것이 중요하다는 것을 경험을 통해 체득하기도 했고요.

ⓦ 최근 진행한 프로젝트들은 리노베이션의

범주에 들어가는 작업들이잖아요. 이런

프로젝트들은 실무를 경험했던 이전의

사무실에서는 자주 하지 않는 유형인 만큼

어려움이 있었을 것 같아요. 이전에도 재생이나

리노베이션 등에 관심이 많았나요?

리노베이션 프로젝트는 장단점이

69 8. 1층 평면도 9. 2층 평면도 10. 3층 평면도 11. 4층 평면도 12. 5층 평면도 13. 6층 평면도 14. 옥상 평면도

명확한

같아요. 작은 인테리어 설계를 진행했던 경험으로는, 정해진 공간, 구조, 설비 등이 현안에 놓여있는 상태에서 설계를 해야했고 1114 10 9 8 13 12 0125 1. 저장소 2.계단 홀 3.화장실 4.주출입구 5.주거용 엘리베이터홀 6.사무실 7.주차장 1.상점 2.계단 홀 3.화장실4.테라스5.창고 1. 입구 2.거실 3.서브리빙 룸 4.부엌 5. 안방 6. 침실 7. 욕실 8.유틸리티 룸 9.테라스 10.계단 홀 11. 엘리베이터홀 1. 입구 2.거실 3. 보일러실 4.부엌 5. 안방 6. 침실 7. 욕실 8.유틸리티 룸 9.테라스 10.계단 홀 11. 엘리베이터홀 1.계단 홀 2. 옥상테라스 3.기계실 1.상점 2.계단 홀 3.화장실4.테라스 1.상점 2.계단 홀 3.화장실4.테라스 7 6 5 2 1 4 3 1 2 3 4 5 1 2 3 3 4 4 1 43 3 2 4 2 3 1 395 7 211 1 10 7 4 8 66 66 8 4 7 10 1 11 7 35 2 9

것

대영빌라 220

새로운 것을 다시 짓는 것은매우 흥미로운

일이다.그 흥미로운일이빈번하게 일어나는

대한민국에서는 코로나19라는 역병에의해환경을

다시한 번 생각하게 됐고우리는 우리의생활사를

다시한 번 검토하게 됐다.예컨대건축물을

짓는다면 꼭 철거, 멸실이라는 행위 후 아무것도

없는 나대지에건축물을해야 하는지를의심하게

되었으며 단순히 행정이아닌 그 폐기물은어디로

움직이며 환경에미치는 영향은어떠한 게 있는지

나에게 질문한다

집터는 1990년대에 멈춰있는 도심의이면도로에

있다.주변은1980년대 후반부터 1990년대

후반까지필요에의해 작성된 도면만으로지어진

단독주택과 다세대주택그리고근린생활시설이

도시의 단면을 보여준다.도시계획에의한격자형 도로망이아니어서인지집터의모양은그간의

개개인의이해관계 때문인지분필된 모습은

날카롭다.주변 건축물의외장재는 특정되지

않은 돌, 타일, 벽돌,드라이빗 등 다양한재료가

세월을그대로 보여주고주변은 관리가 되지 않아

세월의얼룩이그대로 묻어있지만 새로 착공을

해지어지는 건축물의외장재보다 무게감은 더

느껴진다

건축물은대영빌라라는 이름으로2002년에

준공된 다세대주택이다.8세대의평균 면적은

65.00㎡로전체 연면적에최대한 합리적인

세대수를 확보하려는 흔적을 볼 수 있었다.면적과

세대수를 확보한 빌라는 합리적인 타당성은

검토되었으나 사는 세입자의배려는 찾아보기 힘들다.우리는 이건축물을계획함에 있어준공

후 20여년이지난시점에서이러한건축물을

어떻게 재해석할 것이며 수선하여산다는 건어떤 의미를사람들에게 전달할 수 있는지,그공간을

개인만이아닌 공동이공간을 다 같이향유한다는

게 어떤 의미일지생각해본다

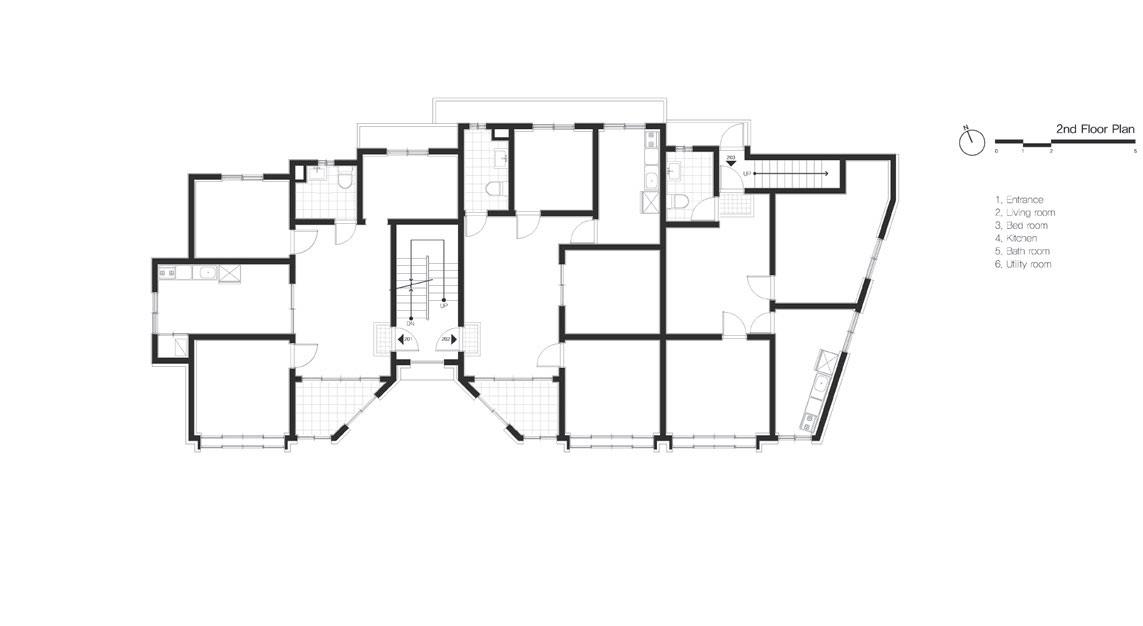

일률적으로계획되었던 세대의평면은 같을수

없고 세대별 공간의 특징에 따라 평면의계획은

다양해졌다.그로인해일률적이었던 평면은

다양해지고그 다양성은 입주민의 선택의 폭을

넓힐 수 있다 더불어 단층이아닌 복층의공간

계획은주택을면적만이아닌 부피의 중요성을

알려줄 수 있는 계기가 된다.오래된 건축물을

재해석한다는 건제약도 있지만 그건축물의

역사를해석하고 또 다시우리의해석이

재해석되길기대해본다

70 1~2. 1층 평면도 3~4. 2층 평면도 5~6. 3층 평면도

5 6 3 4 1 2 (변경전) (변경전) (변경전) (변경 후) (변경 후) (변경 후) 3 4 3 2 5353 2 66 33 3 43 24 1 5 00 11 22 55 1. 입구 2.거실 3. 침실 4.부엌 5. 욕실 6.유틸리티 룸 1.계단 홀 2. 입구 3.창고 4.거실 5. 다이닝 6.부엌 7. 욕실 8. 침실 9.상점 10.테라스 1. 침실 2. 욕실 3.마스터 베드룸 4. 세탁실 5.유틸리티 룸 6.부엌 7. 다이닝 8. 입구 9.창고 10.거실 11. 보일러실 12.계단 홀 1.부엌 2. 욕실 3. 침실 4. 세탁실 5. 보일러실 6. 다이닝 7.거실 8.드레스 룸 9.마스터 베드룸 10. 입구 11.창고 12. 옥상정원 13.계단 홀 3 4 3 2 53 11 6 5345 232 633 1 3 4 1. 입구 2.거실 3. 침실 4.부엌 5. 욕실 6.유틸리티 룸 1. 입구 2.거실 3. 침실 4.부엌 5. 욕실 6.유틸리티 룸 3 4 3 5 2 33 6 11 3 3 2 3 6 4 5 5 6 78 2 43 5 1 7 9 10 12 1 212 56 8 9 34 2 12 7 10 10 3 7 2 12 8 1 11 6 1 2 467 5 911 10 8 323 84 333 13 12 2 20

건축개요

위치:광주광역시남구 봉선동220번지

용도:(변경전)다세대주택(변경 후) 다가구주택+근린생활

시설

대지면적:412.35㎡ / 건축면적:238.00㎡

연면적:(변경전)640.77㎡ (변경 후)648.8㎡ 규모:지상3층 / 건폐율:57.72%

용적률:(변경전)155.39% (변경 후)154.96%

외장마감재:삼한CI 치장벽돌,THK9구로철판 위코팅마감,

기단부콘크리트 치핑 마감 구조:철근콘크리트구조 / 구조설계:은구조

설계:필동2가아키텍츠건축사사무소

설계담당:조경빈

디자인팀:지성배,하규석,이아름,신아름,장예림

시공:우리마을에이엔씨(건축명장)

기계전기설계:(주)하늘천

그게 확장되는 건축이라고 단순하게

생각했어요. 현황에 맞춰 공간을 변화시키는

과정에서의 시행착오는 긍정적인 경험이 되었고

우리가 작업한 대영빌라 220에 스며들 수

있었다고 생각합니다. 리노베이션 프로젝트의

경우 현장에서 배우는 것도 있지만, 도면으로

그릴 수 있는 부분은 최대한 현황을 파악해서

그리되, 반대로 현장에서 우리에게 되묻는

것들에 대해서는 어떻게 대응할 건지 염두에

두는 것이 중요한 것 같습니다.

ⓦ 현장에서의 경험을 강조하는 것이

인상적인데요. 그렇다면 필동2가 아키텍츠만의

시그니처라고 한다면 어떤 부분일까요?

시그니처라기 보다는 합리적인 건축을

요구하는 시대적인 배경인 것 같습니다.

건축을 하다 보면 구조, 치장 등 재료의

경계가 생기는데 그 경계를 어떻게 해결하고

보여줄 것인가에 집중하는 것 같아요.

예컨대 그것이 계단일 수도 있고, 조적이라는

벽체에서 재료 분리가 되는 지점일 수도

있죠. 금속을 다룰 때도 가벼운 재질의

갈바가 아닌, 단단한 내구성을 가진 철판을

이용해 해결하는 편입니다. 금속을 다양하게 표현하기보다는 철판 자체가 솔직한 재료인 만큼, 어떤 후가공을 최소한으로 할 것인지 정도만 고민하는 정도예요. 간결함과 내구성도 가지면서 저희가 중요하게 생각하는 지점에 재료분리를 두는 기본 타입이 생긴 것 같습니다.

ⓦ 시그니처에 대해 명확하게 정의하는 것도 소신 있어 보입니다. 이런 유형의 질문에 대해 잘 모르겠다고 하는 건축가도 있는 반면, 그런 게 중요하지 않다고 하는 건축가도 있거든요. 그 내용이 또 추상적이지 않으면서 현장의

이야기라는 것도 더 와 닿는 것 같아요. 이게 시그니처라고 할 수 있을지는 모르겠지만

우리가 나름대로 건축을 풀이하는 방법 중

하나였던 것 같아요. 결국 현장에서의 문제점을 파악하고 우리가 초반에 그렸던 도면이나

스케치와 일치시키기 위해 몸부림 치는 거죠.

ⓦ 어떤 건축가는 프로젝트가 끝나면 부족한

부분만 보여서 괴롭다고 해요. 그래서

마무리한 프로젝트는 가급적 꼼꼼히 보지

않는다는데, 소장님은 어떤 편인가요?

오히려 더 자세히 살펴보려고 합니다.

건축가는 시공자가 풀이하는 기술적인 제안과

71 7. 전경 8. 입구 캐노피 9. 출입문 디테일 10~11. 복층의 실내공간

1011 8 9

완공연도:2021 7

주민공동시설

남산동주민공동시설은정체되어 있는 지방의 시골마을에광주형일자리라는 개발로고압선이

지나가는 마을에 보상금을지급하고그

보상금으로마을들은 개별적인사업을시작한다

다른 마을은가구별로태양광을설치하기도 하였고,창고시설을신축하기도하였다.우리가

진행한남산동은주민들의회의를 통해정체된

시골마을에 활력을 불어넣을수 있는 방법이

어떤 게 있을지고민을하였다 결론은마을의

경로당 자리에주민이이용할 수 있는 공동시설과

보상금으로시작되는 계획이었기에임대수익이

발생될 수 있는 건축물을 만들어마을주민들에게

다시 순환될 수 있는 구조를 만들고지속가능한

건축물을 짓기로한다.그래서우리는 남산동 주민공동시설은기존에경로당을이용하는

사람에게 불편하지 않아야 했고사업의 취지에

맞게 수익이발생할 수 있는 건축물과 함께 건축물로인해외부의사람이마을로유입되는

과제를가지고건축을시작하게 되었다 다행히 마을의한 협동조합이인근에서 카페와 베이커리를운영하고 있었는데장소가 협소하여 새로신축될 남산동주민공동시설을사용하게

되었다.그조합은조합원이시골마을에서재배한

밀, 보리,매실 등으로 만든 커피, 빵,과실청,

가공제품 등을 만들어수익사업을하고 있고

주민에게도공간과음식료를제공하고 있다

정체된 시골마을의 선순환이 될 수 있는 구조는

아름다운건축물만이아닌 사용자와이용자

간 관계의 중요성을이해하고건축물은그간에

배경이 된다

주민공동시설이 들어선 동네는 평림천이

평야지대를 적시며 황룡강과 합류하는 작은

마을이다.집들은풍화되고가로수는 그 세월을

기억하는 듯 높게 솟아자연스럽게 어울려 마을의

배경이 되었다.주변의 개발과 다르게 마을은

느리게 변화하였고어쩌면우리는 그모습을

지키고 싶었는지모른다

집터 주변은너른 평야가사철의계절을물들이고

자연을그대로 받아줄 건축은 단순할 필요가

있었다.건축으로 채우기보다는 최소한의건축이

필요하였으며 외부공간의구획으로주변 자연을

마당으로 끌어들이는 데이유가 있다

783

후암동 반반

서울에서신혼부부가 본인의이름으로 된 집을

장만하기란 쉬운일은아니다.경제적인여건에

따라 이른 나이에 본인의이름으로 된 아파트를

장만하는 경우도 있지만,그 또한집을 짓는

것과는 차원이 다른 일이다.우리가소개하는

후암동반반은 급변하는 도시조직과주거문화에

위치:광주광역시광산구용진로376-3(남산동)

용도:근린생활시설(휴게음식점) / 대지면적:428.16㎡

건축면적:142.20㎡ / 연면적:227.00㎡ / 규모:지상2층

건폐율:33.21% / 용적률:53.02%

1. 홀 2.주방3.근

있어건축이지향해야할 방향성과주거의

다양성을제시하고자한다

두텁바위로40길골목길재생사업은서울시

골목길재생시범사업으로도시의 역사와 함께

해온 역사문화유산이자 삶의공간인골목길을

일, 삶, 놀이가어우러진 곳으로재생하고, 후암동의 노후 골목길의시설물 및 계단 정비, 마을경관개선 등을 통해 안전사고를예방하고

쾌적한주거환경을조성하여지역 사회에 활기를

불어넣고자시작된 사업이다.재생사업과면한

후암동반반은재생사업의 확장과건축이

1.근린생활

어우러져 지속가능한도시의모습을 만들고자

노력하였다

예술작업(설치미술)을하는 건축주가우리에게

건넨 메시지, “시간이지나도 멋과 쓸모가 있는, 변화하는 삶의모습을 듬직하게 감당해줄 공간이

되기를 바랍니다 ” 이것을설계에반영할 중요한 신호라 생각하고건축을시작한다

주변의도로는 정돈이 되어 있지만 후암동의 지질 특성상건축물의 관리나 연혁은 확인하기

어려웠다.인접대지 석축위건축물에사는

거주자의연령대는 높았고이면도로에면한

주거의배려도필요했다.주변의 개발로모이는

외장마감재: 노출콘크리트(살수치핑,문양거푸집)

내부마감재:콘크리트면처리,외단열시스템

구조:철근콘크리트구조

구조설계:제이더블유구조안전기술사사무소

설계:필동2가아키텍츠건축사사무소

/ 설계담당:조경빈 디자인팀:지성배,하규석,이아름,김민규,장예림 시공:서우건축주식회사 기계전기설계:주식회사원이엔씨 / 완공연도:2022

72 1. 1층 평면도 2. 2층 평면도 3~4. 단면도 5. 전경 6~7. 마당과 주집인구 8. 근린생활시설 9. 계단실 10. 외벽 디테일 8910 5 4 3 2 1 67

남산동

건축개요

1 69 2 5 4 10

쉼

7.주차장8.마당19.기념비(기존)10.마당2

린생활시설14.공용화장실5.계단실6.주민

터

시설22.화장실(여)3.설비실14.테라스5.화장실(남) 6.계단실7. 별관동지붕 8.콘크리트 캐노피 1.근린생활시설22.계단실3.주방4.주민쉼터 1.근린생활시설22.화장실(여)3.근린생활시설14.계단실5.주방 4 0125 8 7 168 5432 1 234 1 3 4 2 5

외부인은원주민의생활 온도와사뭇 달랐다 도시는 확장되고공지는 정비됐지만 원주민의

불편함은 같이공존했다.우리는 주변을고려한

건축물의계획과경직된 마을에조금의 숨통을

트여줄 수 있는 방법을모색해야만 했다

전면도로의오르내리는 길목에는 주민들이

이용하도록 구청에서설치한 쉼터(벤치)가

있다.원주민이모이

는 장소이기에우리건축의

외장재는 단순하면서 바라볼 때 따스한

느낌을 줄 수 있는 재료로원주민의 피로도를

낮춘다 좌측면의 막다른 도로 뒤, 석축위

집은오르내리는 원주민에게 건축물의부피가

부담스럽게 느껴지지 않도록 창과외벽의

선형이유연한이면을 만들고자 했다.그러면서

단독주택의용도에 맞게 내부에서는 다채로운

공간이길 바랐다.이러한 작은배려가건축이라는

옷을 입고주변에도 좋은영향을전파해원주민과

하나 되는 마을이 되길 바랐다

우리는 항상 법규가형태를 결정짓는 것에 관심이 있었다.소규모프로젝트는 정북일조사선, 채광, 대지안의공지 등 관련 법규를 따르며 생기는 외벽의형태가도시의 다양성을일반화한다고

생각한다.인접대지의고려를위한 법규는

필요하고 다른 해석을생각했을 때 후암동에서

진행했던 프로젝트는 최소한의 바닥면적만 유지될

수 있다면건폐율을 내어줬을 때의형태가도시에

미치는 영향이 궁금했다.1층~4층까지외부공간의

계획은실내외의연계에 따라 공간은 확장되고 평면은 다양해졌다.원주민이 바라볼 바깥에서

본 건축물은요철이 없는 수직체가 익숙하지는 않지만 주변과조화를이룬다.건폐율을남긴 건축은일반화된 부피의건축이아니라 그런지 낯설면서도주변의 숨통을트여주는 효과도주는 게 주민들에대한 작은배려가 되리라고생각한다

1.주택현

충돌하는 경우가 있습니다. 우리는 설계에서

중요하게 생각했던 부분들이 구현되길 바라며

협의하지만 비용, 현장에서의 기술적인 협의 등의 이유로 일부의 변경은 존재합니다. 도면과

유사한 디테일은 구현되지만 현장에서 협의를

하다 보면 보이지 않는 부분의 협의에 따라

조금의 변형된 디테일은 존재하는 것 같아요.

대안을 만들어내는 과정에서 분명히 배우는 게

있고 그 고민의 결과로 최초 계획한 디테일과 적용된 디테일이 차이를 어떻게 줄였는지 보는데 의미가 있다고 생각합니다.

ⓦ 사무소 개소 초기와 지금은 어떤 부분이

달라졌나요?

크게 달라진 건 없습니다. 1명이었던 사무소가

4명이 된 것 말고는 건축을 대하는 태도나

방식은 비슷한 것 같아요. 오히려 지나온

시간에서 겪은 경험을 토대로, 건물을 잘

만들어내기 위한 방법을 조금은 터득한 것 같아요. 혼자서 건축이라는 것을 만들 수 있지

않아요. 협업이 필요한 일입니다. 그와 유사한

관계를 공연의 막을 올리기 위한 예술인들의 구조와 비슷하다고 생각하는데요. 그 구조를 ‘설계=연출, 시공=배우’라고 생각해보면, 연출이나 작가의 필력은 좋아도 배우의 연기력이 부족하면 그 공연을 관람하는 관객은 아쉬운 공연으로 남기 마련입니다. 공연의 경우는 단발성으로 휘발될 수도 있지만, 건축은 실제로 존재하기 때문에 더욱 책임감이 드는 요즘이고요.

ⓦ 앞으로의 계획은 무엇인가요? 오늘

인터뷰를 보면 어떤 건축을 할 것인지 생각하고 있을 것 같아요.

현재 그 표본이 다양하지는 않지만, 다양한

재료를 쓰고 있음에도 불구하고 일관성이 있는

건축을 한다는 것이 읽혀지면 좋겠어요. 그게 마감의 정도와 관계없이 일관된 건축이 읽혀서

도시적으로도 확장되면 좋겠어요. 지금과 같이

노출이 많지는 않지만 보이지 않는 지속적인

협의와 작업으로 규모와 상관없이 건축을 지속하고 있겠습니다.

자료 협조 및 사진 크레딧

본문전체 사진 및 자료 제공:필동2가아키텍츠

위치:서울특별시용산구 후암동410-16번지

용도: 단독주택+근린생활시설(휴게음식점)

대지면적:109.49㎡ / 건축면적:51.55㎡

연면적:163.74㎡ / 규모:지상4층 / 건폐율:46.68%

용

적률:149.55% / 외장마감재:스토외단열시스템

내부마감재: 노출콘크리트 / 구조:철근콘크리트구조

구조설계:제이더블유구조안전기술사사무소

설계:필동2가아키텍츠건축사사무소 / 설계담당:조경빈

디자인팀:지성배,신아름,하규석,장예림,신승훈 시공:아이온디앤씨(주)

건축사진 크레딧(별도표기외):필동2가아키텍츠

조경빈은건축을 만들어가는 여러 공정에주목하고구축

과정에 같이호흡하며, 다양한스케일과구조적 경험을

바탕으로공간을도출하는 작업에집중하고 있다

73 1. 1층 평면도 2. 2층 평면도 3. 3층 평면도 4. 4층 평면도 5. 외부 전경 6. 부부침실과 취미공간 7. 철판을 이용한 계단실 난간 8. 옥상정원

7 6 1 8 5 2

건축개요 12 3 4 5 1 4 3 1 52

기계전기설계:주식회사원이엔씨 / 완공연도:2023

관 2.창고 3. 꽃집과 카페 4.화장실5. 후정 1.거실과주방2. 세탁 및 다용도실 3. 야외테라스 1.계단 2.부부침실 3.드레스룸/취미공간4.화장실 5. 야외테라스 1.계단 및 운동공간2. 욕실 3. 옥상정원4. 보일러실 0125 34 1 23 12 3 4

GAIA Topic

지난 2월 전쟁 발발 1년에 맞춰 우크라이나정부가

전쟁으로 인한 환경영향을 종합하여 발표하였다.

그간 체르노빌 핵발전소 주변이나 화학산업이나 오염물질을 다루는 시설이 밀접한 공업도시에서

군사작전이 이뤄지며 주변 지역의 수질·토양·대기

오염 피해를 포함하여 경작지의 40%, 토지

3분의 1이 농업에 사용될 수 없거나 잠재적 위험

상태라고 언론보도가 이어졌다. 이러한 피해는

무려 32만 104개의 폭발장치로 인한 땅의

대규모 침식과 오염, 버려지거나 파괴된 군사장비, 흑해 생태계를 위협하는 지뢰와 같은 문제와

관련된다.(중략)

기후위기 시대, 우리에게 필요한 것은

대한 책임을 묻는 첫 번째 방법이다.3)

74 해에게서

소년에게

p.34

전쟁과

군대를 우리 세계의 질서에 가두는 것이다. 이것이 전쟁과 군대가 불러온 생태학살과 기후위기에

3) 배보람, ‘전쟁의 생태적 비용’ pp.92-96에서 발췌 인용, 계간 《녹색평론》 2023년 여름호(182호)

Special Feature 9771976-741204-07

Chul Hyun Kim Architecture Photographer

김철현은 현재 K.PhotoLab 대표로 건축&산업사진, 항공촬영(드론 포함), 영상촬영&편집, 드론교육, 사진교육, 영상콘텐츠제작교육을 해오고 있다. 미국 Academy of Art University 사진학과에서 광고사진을 전공하고, Brooks Institute School of Photographic Art and Science에서 산업사진전공으로 석사학위를 받았다. 귀국 후 1994년 경민대학교 영상콘텐츠과 전임교수(사진·영상전공)로 임용되어 2018년까지 24년간 재직했다. 그러던 중 한남대학교

일반대학원에서 건축계획 및 설계전공 박사과정을 수료했다. 한국사진학회 정회원, 현대사진영상학회 정회원, (사)한국광고사진가협회(KAPA) 정회원 및 지자체 및 각 기관 사진영상공모전 심사위원으로 활동 중이다.

다섯 번의 개인전(초대전 포함); 〈空間共感-기억 속의 골목길Ⅰ〉(ponetive space, 파주 헤이리, 2023), 〈다큐멘터리-Two Mission〉(ponetive space, 파주 헤이리, 2018), 〈Seascape and Mind〉(ponetive space, 헤이리/Arte22, 서울, 2014), 〈Another Feeling-또 다른 느낌〉(코닥포토살롱, 서울, 2003), 〈Industrial and Architectural〉(공간화랑, 서울, 1992)을 개최했고 〈코리안 랩소디 ‘역사와 기억의 몽타주’ 기획전〉(20110316 ~ 0605, 삼성미술관 Leeum, 서울) 등 다수의 그룹전에 참여했다.

주요논문으로 「Kevin Lynch의 도시이미지 구성요소를 활용한 도시경관 촬영에 관한 연구: 계획도시 ‘여의도’를 대상으로」(한국사진학회지 2011. No.24 김철현, 최병현 공동), 「班家(반가)의

촬영시점을 중심으로 한 한국전통살림집 사진 표현에 관한 연구」(한국사진학회지 2010. No.22 김철현, 한동길 공동)을 발표했다.

77

사진 작업의 중심에 있는 ‘공간 탐구의 시선’에 관하여

지금으로부터 10년 전(2013년 어느 날) 광화문

교보문고에서 나의 눈에 들어온 한 권의 책이

있었다. 『空間共感(공간공감)』(김종진 지음).

우선 책의 내용보다는 먼저 도서명이 마음에

들어 무작정 구입을 하고 학교 연구실로 돌아와

서재에 꽂아 두었다. 그냥 ‘공간공감’이라는

단어가 너무 마음에 들었기에. 그리고 어느 날

책을 펴고 목차를 보는 순간 그 동안 사진, 특히

건축사진 전문가로 ‘사진 작업의 중심에 있는

공간 탐구의 시선’에 관하여 어떻게 정리를 하고

전달을 해야 할까? 고민해오던 나의 문제를

단번에 해결해 주는 문구들을 발견하였다.

‘空間共感(공간공감)’ 이라는 큰 타이틀 속에

공간의 경험, 의미가 되다.

공간을 거닐고 머무르다.

빛을 통해 공간을 바라보다.

공간을 기억하다.

위의 4문장은 건축사진을 어떻게 잘 촬영하느냐는 단지 건축사진에만 한정되는 것이 아니라, 빛과 카메라 프레임을 통해 피사체를 촬영하는 모든 사람들에게 필요한 공간에 대한

이야기 임을 깨달았다. 오랫동안 사진가로 또는 사진·영상을 가르치는 교육자로 어떤 부분이 배우고 가르침에 있어서 많이 부족했는지에 관한 반성의 계기가 되었다. 처음 책을 접하고

건축학도와 일반인들에게 건축과 공간에 관해

쉽게 이해시키기 위해 저술한 작가의 의도와는

다를 수 있겠지만 2~3번 더 정독하면서 사진·영상에 대한 접근뿐만 아니라 좀 더 프로다운 ‘건축사진가’가 되기 위해서 어떻게

접근을 해야 하는지에 관하여 제고하게 되었다. 여기에서 내가 읽고 교감이 되었던 부분을

정리하려 한다. 그리고 사진을 배우기 위해

유학을 마치고 귀국하여 건축사진가로 첫발을

밟았던 1990년대 초반부터 거의 32년이 지난

지금 ‘사진 작업의 중심에 있는 공간 탐구의

시선’ 에 대한 나의 생각을 김종진 교수의

『空間共感(공간공감)』이라는 책의 일부분을

통해 사진으로 공간을 기록하기 위한 접근 방법으로 해석하여 정리하고자 한다.

1.공간의경험,의미가 되다

여기에서 가장 중요한 단어는 ‘경험’이다. 다름 아닌 ‘공간의 경험’. 이전까지 나 자신이 건축사진을 의뢰 받거나 또는 학생들에게

건축사진 과제를 요구할 때 우선 그 공간에 대한

ESSAY 1.

Venice, San Giorgio Maggiore 광장, 이탈리아(2013.07.)

1

글. 김철현 건축사진가

경험보다는 대부분 건축물 자체에 대한 수평, 수직 왜곡 없는 정확한, 때로는 건축가의 철학이

스며있는 건축사진을 촬영하도록 요구했고

이러한 요구를 충족한 결과물에 대하여 좋은

사진 나쁜 사진으로 구분하였다.

그런데... 건물이 서 있는 ‘공간’을 생각해 보자.

하루라는 작은 시간에도 불구하고 우리는 참으로

다양하고 무수히 많은 공간을 경험한다는

사실을 알 수 있다. 하지만 이 많은 공간의 경험은 모든 사람들에게 동일한 기준으로 적용되지는

않는다. 때로 공간을 경험하는 순간이 특별하고

강렬하게 느껴지거나 때론 평범한 공간이 전혀

새로운 세계로 변하기도 한다. 혹은 거대한 침묵의 공간이 우리의 내면을 파고들어 영혼의 울림을 만들기도 한다. 개개인이 가진 고유한 정서와 기억이 한층 더 다양한 경험을 만든다. 이 경험들은 쉽게 사라지는 순간의 자극과 다르다. 특별하고 고요한 ‘깊이’를 가진다.

카메라의 사각 프레임 속을 통해 피사체를 보기

79

2 3

2. 전남 구례 오미마을 운조루 대문 3. Milano, Piazza Duomo 주변, 이탈리아(2013.07.)

80 4.

4

아를, 프랑스(2013.07.)

이전에 먼저 우리가 기록하고자 하는 공간을

몸과 마음으로 느껴보기를 제안한다. 그 공간에

대한 살아있는 체험이 먼저다. 사진가 개개인이

간직한 고유의 정서와 기억을 통해 만들어진

실제의 ‘깊이 있는 경험’이 각자에게 촬영해야

할 ‘의미’가 되기를 바란다. 이 경험은 촬영을

위한 ‘의미 있는 경험’이 된다.(개인적으론 구례

오미마을 운조루 촬영을 위해 여러 차례의

방문과 함께 행랑채에서 기거하기도 했다.)

2.공간을거닐고 머무르다

여기서 키워드는 ‘움직임’과 ‘머무름’이다. 우리는

종종 ‘걷는 만큼 보인다.’ 라는 농담을 한다.

광화문 앞 세종대로를 차를 타고 지나는 경우와

천천히 걸으면서 지나는 경우를 생각해보자.

걷다 보면 대로 광장의 세종대왕 동상 앞에 잠시 ‘머뭄’의 순간이 있다. 하지만 차로 지나가면서 그곳에 잠시 멈출 수는 없다. 특히 ‘골목길’ 풍경은

마음의 속도를 늦추고 천천히 거닐고, 머무름

없이 촬영을 위한 공간에 대한 ‘깊이 있는 경험’은

얻기가 힘들다.

우리가 모여 사는 도시와 마을은 길과 집으로

81

6 5

5. Luberon-Bonnieux마을, 프랑스(2013.07.) 6. 베니스, 부라노, 이탈리아(2013.07.)

82 7. 베니스 골목길, 이탈리아(2013.07.) 7

만들어진다. 특히 좁은 골목길과 늘어선 벽돌은

우리로 하여금 긴 공간의 축을 따라 걷게

만든다. 작은 규모의 주택이지만 빛과 색, 그리고

공간구성에 의해 움직임을 유도한다. 도시와

건축공간도 마찬가지다. 우리는 어떤 공간에서

거닐고 어떤 공간에서 머문다.

우리가 살아가는 삶의 공간은 건축이 제공하는

물리적인 환경과 사람의 관계와 행위에 의한

비물리적인 환경이 결합되어 만들어진다. 좋은

공간을 촬영하고 공감하기 위해서 우리는

그곳에서 거닐고 머물러야 한다. 도시와 건축의

공간과, 그 속에서 살아가는 사람들의 행위와

심리가 조화를 이룰 때 진정으로 의미 있는

경험이 이루어진다.

3. 빛을 통해공간을 바라보다

여기에서 키워드는 ‘빛’이다. 우리가 빛이 없으면

세상을 볼 수 없듯이 카메라로 무엇인가를 촬영한다는 것은 간단히 말해 어떠한 피사체에

빛이 직접 혹은 간접으로 반사되었기에 볼 수 있고 촬영할 수 있는 것이다.

빛은 하나의 대상을 전혀 다르게 드러낸다. ‘빛을

83 8. 대구 남평문씨 광거당(2014.11.) 9. 충북 창원 이항희 가옥-사랑채 왼쪽방 창문(2006.12)

9 8

84 10. 경북 성주 한개마을 11. 윤보선 전 대통령 생가(2006.12.) 11 10

통해 공간을 바라본다’라는 것은 단순히 ‘보는 게’

아니라 대상의 존재를 새로운 시각으로 경험하고

해석한다는 것이다. 공간과 건축은 빛과 조화를

이룰 때, 특히 그 속에 담긴 삶과 조화를 이룰 때

아름답다. 공간에 담긴 내용은 빛에 따라 다르게

적용되어 표현되기 때문에 사진과 실제는 다르다.

우리가 대자연에서 다채로운 빛의 현상을

경험하듯이 촬영에 있어 중요한 포인트

중 하나는 건축과 도시도 빛(Light)과

어둠(Shadow)을 함께 담아야 한다는 것이다.

빛과 어둠이 잘 표현된 이미지를 통해 우리는 그 공간과 건축에 대한 풍부한 감성과 정서, 그리고

기억을 얻을 수 있기 때문이다.

빛의 문제는 단순히 밝고 어두운 조명의 문제가 아니라, 정신적인 차원으로 연결되는 기본적인

삶의 양식에 관한 문제다. 서양의 문화가

개별적인 존재와 실체를 중심으로 한다면, 동양의

문화는 서로 간의 관계와 비움을 중시한다.

이러한 동양의 전통적인 그늘 미학은 현대건축의

다양한 프로젝트에서 조용하지만 강한 감성의 공간을 만든다.

밝은 빛은 항상 좋을까? 어떻게 하면 사진 속에

내가 경험한 공간의 ‘적합한 빛’을 잘 표현할 수

있을까?

빛 하나만으로 사람과 공간의 관계를 다르게

표현할 수 있다. 빛은 동일한 공간 상황을 매우

다른 모습으로 표현하는 힘을 가졌다. 이는

우리가 생활하는 일상적 공간 역시 빛에 의해

다르게 경험될 수 있음을 시사한다. 빛은 공간이

담은 삶의 내용으로 빚어져야 한다.

4.공간을기억하다

우리는 공간을 통해 그 속에 담긴 삶과 가치를

기억한다. 일상적인 공간의 기억은 그 공간이

가진 모습에 대한 기억이자 삶의 기억이다.

우리는 도시와 건축의 형태를 기억한다고

생각하지만 사실은 그 형태와 우리의 만남을

기억한다. 내가 우리의 전통마을과 고건축, 그리고 골목길을 촬영, 기록하는 이유다.

우리가 살아가는 도시는 삶의 속도보다 훨씬

빠르게 변화한다. ‘발전’과 ‘효율’이란 이름 앞에

모든 것이 희생된다.

공간의 기억은 인간존재의 뿌리를 이룬다.

85 12. 부산 남부민2동 이태석 신부 기념관 주차장

12

공간이 전해주는 삶의 이야기는 과거와 현재를 중첩시키며 의미를 낳는다. 그 속에서 우리는 ‘정체성’과 ‘지속성’을 체험한다. 기억이 없으면

항상 새롭게 세상을 바라볼 것 같지만 그렇지

않다. 새로움과 낡음의 기준 자체가 없기 때문이다. 우리는 공간을 통해 그 속에 닮긴 ‘삶’과 ‘가치’를 기억한다.

나의 어린 시절(1964년~70년 초)을 보내었던

부모님의 집과 공장이 있던 곳이 현재는 이태석

신부 기념관의 주차장으로 되어 있다. 우리가 공간을 경험하는데 작용하는 기억은 생각보다

뿌리가 깊다. 어린 시절 체험한 개인의 기억을

넘어선다.

복잡해 보이는 골목길 속으로 들어가면 풍부한

삶과 공간의 이야기가 넘친다. 오래된 도시는

수많은 삶의 이야기를 안고 살아간다. 우리는

장소의 기억, 공동의 기억에 조심스럽게 다가갈

필요가 있다.

하루가 다르게 변해가는 도시의 풍경 속에서

우리는 어떤 기억의 뿌리를 가질 수 있을까?

뿐이다. 모든 공간은 아침, 점심, 저녁, 24시간 모두 빛과 소리가 다르다. 우리는 건축, 도시를 이미지로 생각하는 경향이 있지만 공간은 살아있는 실재(實在)다. 공간을 기억하는 것은 바로 우리의 삶을 기억하는 것이다.

86 13. 부산 남부민동 전경(2021.09.)

어디까지나 사진은 건축이 가진 일순간의 모습일 13

공간공감(空間共感); 기억 속의 골목길·Ⅰ

87 ponetive space 전시장에서

WORKS

어느 지역에서나 골목과 골목에서 만난 사람들. 나에게는 참으로 아름다운 세상이었다. 골목길은 따뜻하고 낭만과 신비로움을 자아내며 집보다 큰 세상이고, 동경과 아쉬움, 슬픔과

기쁨이 넘쳐 나는 수많은 볼거리와 이야기 소재가 있는 멋진 세상이었다. 그런 골목이 자꾸만 사라지고 있다. 얼마 전 보았던 골목의 집들과 골목길이 없어지고 나와 사람들의 기억 속에서도 너무도 빨리 사라져 간다.

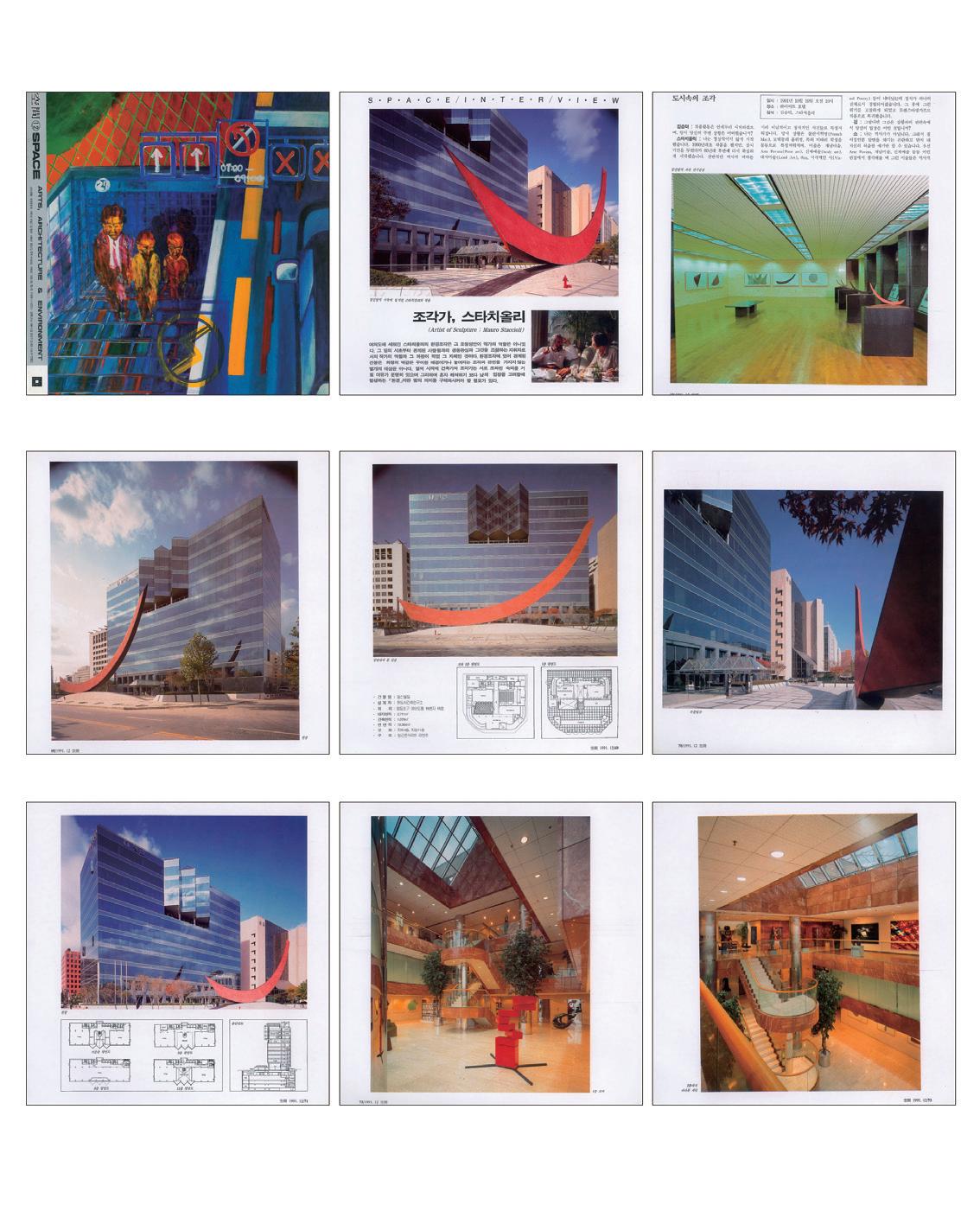

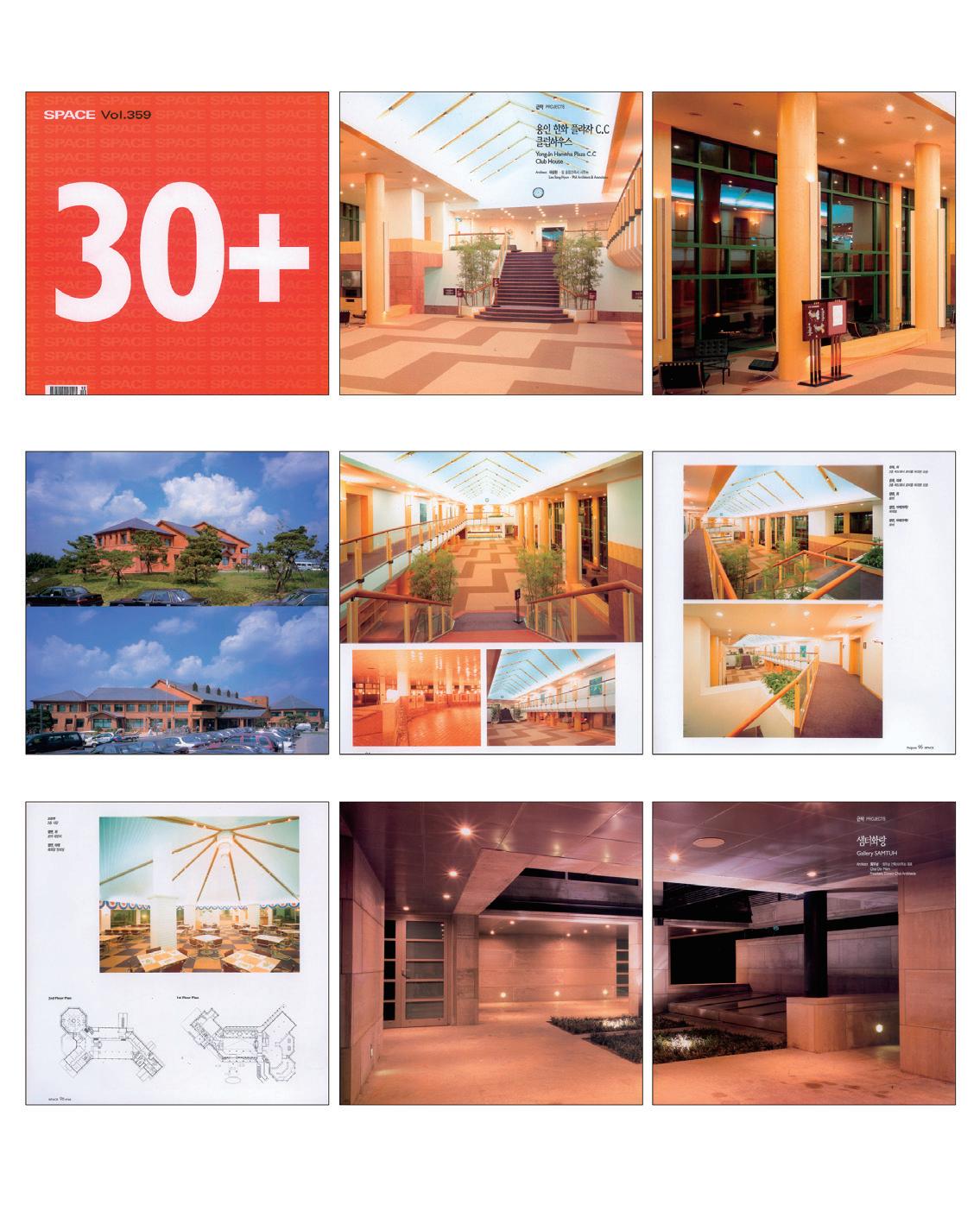

그동안 내가 기억하고 기록했던 좁고 구불구불하지만 공간의 아름다움과 사람들의 삶이 남아있는 골목길을 공유하고자 한다. 다시 보고 싶고, 남기고 싶은 ‘기억 속의 골목길’, 첫 장은 2013년 7월 공간의 아름다움과 지역의 풍부한 역사와 예술적 유산을 기반으로 따뜻한 정서와 고풍스러운 정취의 가치를 오랫동안 보전하고 있는 유럽의 ‘프랑스 남부와 이탈리아 북부’로 시작한다.

프랑스 남부와 이탈리아 북부의 골목길은 독특한 구조적, 감성적, 색채적인 면에 우리와 다른 특징이 있다. 구조적으로 이러한 골목길은 돌, 벽돌 또는 흙으로 만든 오래된 건물과 구조물이 많다. 건물들은 높고 밀집되어 있어 서로 간의 친밀감과 주변 건축물이나 자연에 둘러싸여 있는 느낌을 주며 정서적으로는 프랑스 남부와 이탈리아 북부의 구불구불한

골 목길은 역사와 낭만을 불러일으킨다. 특히 복잡 한 세부 장식과 화려한 외관을 지닌 오래된 건물과 구조물은 공간에 세련미와 우아함을 더해준다. 색상 측면에서 이 지역은 일반적으로 따뜻하고 흙빛 팔레트(여러 황토색) 색이 특징이다.

88

89

Verdon George, Castellane 마을 골목길, 프랑스

90

Verdon George, Castellane 마을 골목길, 프랑스

91

Verdon George, Castellane 마을 골목길, 프랑스

92 Verdon

George, La Voie Imperiale 마을 골목길, 프랑스

93 Luberon, Roussillon

골목길,

마을

프랑스

94

95

Luberon, Roussillon 마을풍경, 프랑스

96 Arles 골목길, 프랑스

97 Arles 골목길, 프랑스

98 Arles 마을풍경, 프랑스

99 Arles 마을풍경, 프랑스

100 Venice 거리풍경, 이탈리아

101

Firenze, 거리풍경, 이탈리아

102

Firenze,

8 103

거리풍경, 이탈리아

104 Venice, 거리풍경, 이탈리아

105

Lake Maggiore, Isola Bella 섬과 골목길, 이탈리아

106

Lake Maggiore, Isola Bella 섬과 골목길, 이탈리아

107

Lake Maggiore, Isola Bella 섬과 골목길, 이탈리아

108

Lake Maggiore, Isola Bella 섬과 골목길, 이탈리아

109 Cinque

Terre, Riomaggiore 마을풍경, 이탈리아

건축사진가 김철현의 시간여행

나는 사진작가가아니다.사진으로기록하는 사람이다

Ⓦ 사진가의 길을 선택한 이유는 무엇인가?

공부의 배경이 궁금하다.

부산에서 태어났다. 사진을 접하게 된 계기는

사진을 좋아하시는 부친과 형님의 영향이

컸다. 자영업을 하시던 부친은 1960년대 후반

라이카 M4 카메라로 가족뿐만 아니라 여행을

다니시면서 필름 사진을 즐겨 찍으셨다. 덕분에

어릴 때부터 카메라를 쉽게 접하고 아버지의

심부름으로 사진관을 자주 접하게 되었다.

게다가 한국에서 디자인을 전공하고 미국에

먼저 유학을 가서 미국 회사에 취업을 하셨던

형님(국내 대학에서 디자인과 교수로 재직하다가

정년 퇴임함)의 영향 등... 하지만 무엇보다도

세상에 대한 궁금증과 돌아다니기 좋아하는 나의

성격 탓이라고 생각한다. 1980년대 초 국내에서

대학을 다닐 때에도 전공인 영문학보다는

여행을 다니면서 사진을 찍고 가끔은 친구들의

가족 결혼식 사진도 찍어주는 알바도 하곤

했다. 당시만 해도 영문학과를 졸업하면 영어

담당 교사나 무역영어를 다시 공부하여 회사에

취업하는 경우가 대부분이었다. 대학을 졸업하기 전 많은 것들을 생각했다. 내 몸에 맞지 않는 문학도나 회사에 들어가 상사들의 눈치를 보면서

구속(?)되어야 한다는 것이 싫었다. 무엇보다도 내가 그렇게 학업에 열공하는 타입도 아니고

회사에 착실하게 다닐 타입도 아니라는 것을 스스로가 잘 알고 있었다.

내가 가장 잘 할 수 있는 게 무엇인가? 내가 가장 재미있게 오랫동안 할 수 있는 게 무엇일까?

그러면서도 앞으로 5년 뒤에(1990년대) 돈 벌 수 있는 직업은 무엇일까? 라는 것을 생각하기 시작했다. 1980년대 후반 1988년 올림픽 개최를 앞두고 한동안 우리나라에서는 광고산업과 홍보를 위한 디자인 및 사진·영상산업이 발전하기 시작하면서 이 분야의 전문 교육자와 현장에 많은 인력이 필요하다는 것을 깨닫게 되었다.

특히 오랫동안 제조업을 해 오시던 부모님과 이미 미국에 디자인 공부를 위해 유학을 하셨던 형님 덕분에 당시 다른 친구들 보다는 꼭 취업을

해야만 한다는 생각에서 벗어나 나 자신을 위한

미래를 생각해 볼 수 있는 또 한 번의 기회를 갖게

되었다. 사진은 ‘내가 오랫동안 재미있게 잘 할 수

있을 것’ 같다는 결론과 함께 사진을 본격적으로

배우기 위해 미국으로 건너갔다.

학부는 미국 샌프란시스코의 AAU(Academy of Art University)에서 광고사진(패션, 건축)을

전공하고, 보다 기술적인 사진을 배우기 위해

산타바바라(Santa Barbara, Ca)에 있는 브룩스

인스티튜트(Brooks Institute) 대학원에서

석사를 취득했다. 두 대학에서 광고사진과

산업사진을 배우면서 특히 건축사진에 더욱

관심이 많았다.

한국에서 대학 4년을 마치고 다시 미국에서

사진학과 3년을 다녔기에 부모님께 대한

죄송함으로 지독하게 공부했다. 주변에서 ‘자료 킴(Kim)’ 이라고 부를 정도로 많은 사진관련

이론서적과 참고자료들을 수집했다. 당시만 해도 국내에서 접하기 어려웠던 진귀한 사진 관련 자료를 기록하고 또 기록했다. 아마 이때부터 교육자로서의 꿈을 꾸기 시작한 것 같다. 새로운 것을 배우면서도 동시에 가르치고자 하는 욕구가 솟아올랐다.

DIALOGUE 1. 파노라마 사진

1

대담자. 전진삼 본지 발행인, 건축비평가

사각 프레임 안에 어떻게 공간을 배치하느냐가 사진의 기초다. 이런 의미에서 공간을 이해한다는

것은 사진을 배우는데 훌륭한 도움을 줄 수 있다.

Ⓦ 귀국 후 원도시건축과 연간 계약하에 전속

건축사진가로 작업하였던 것으로 알고 있는데

당시로선 흔하지 않은 사례였다. 계약의 배경과

수행했던 작업이 궁금하다.

귀국 후 건축, 산업사진 전문 스튜디오

‘IMPACT STUDIO’ 오픈과 함께 산업사진가

혹은 건축사진가라는 명칭이 어색했던 시기에

국내 건축관련 잡지와 건축설계사무소 등에서

관심을 갖기 시작했던 것 같다. 특히 1991년

중반 공간사(대표 장세양, 1996년 작고)에서

발행했던 종합예술지 《공간(SPACE)》(당시

편집장 전진삼, 현 《와이드AR》 발행인)에서

1991년 12월부터 1997년 10월까지 이전의 선배

건축사진가 임정의, 정정웅 사진가의 대를 이어서

사진전문위원으로 활동을 하게 되었다.

이때의 경험과 경력은 30년이 지난 현재까지도

내가 국내에서 사진영상 관련 전문가(사진가, 교수) 활동을 할 수 있는 초석을 만들어 주었다.

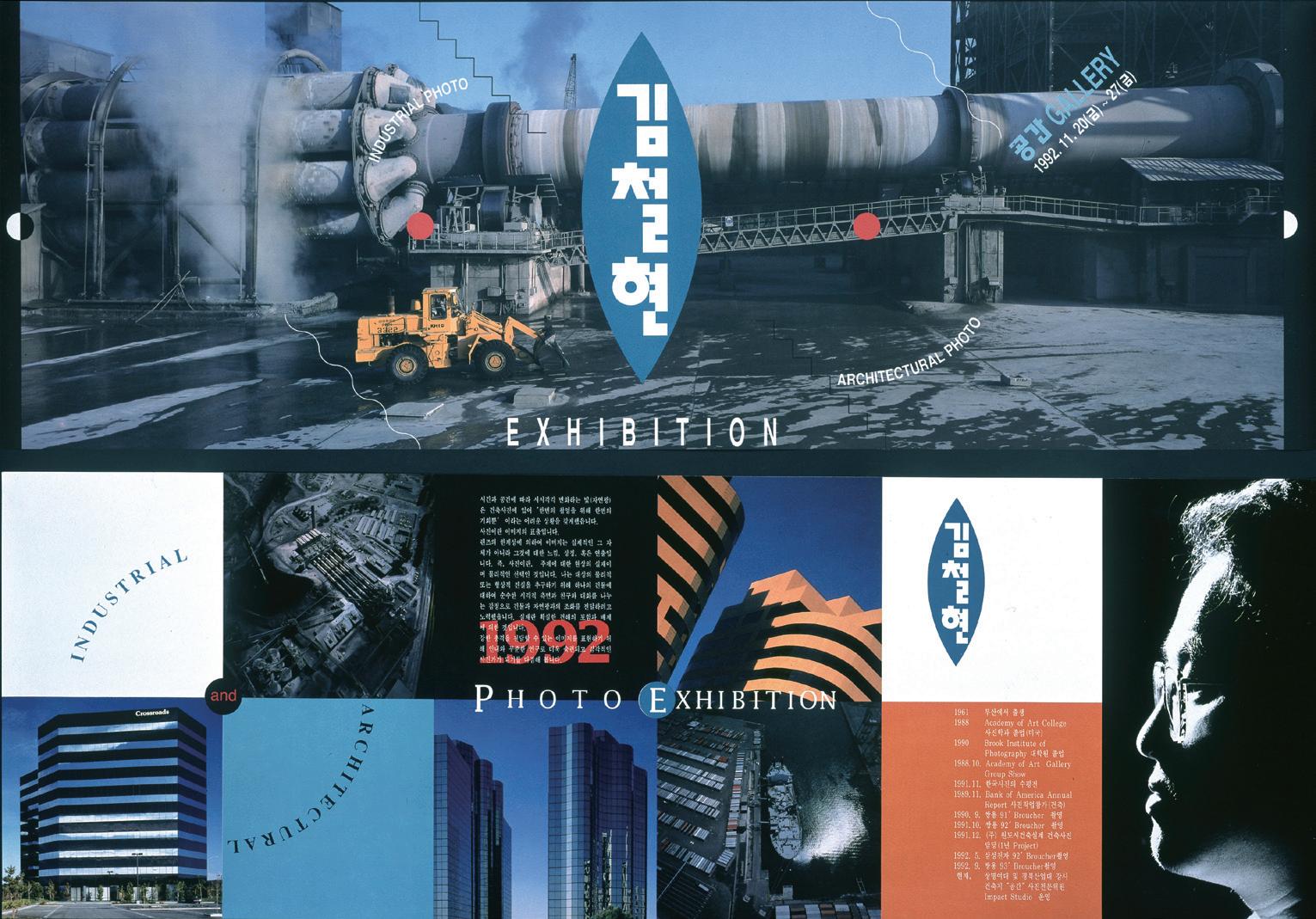

이러한 인연으로 1992년 11월 20일~27일

‘공간화랑’에서 나의 첫 개인전 ‘Industrial and Architectural’을 열었다. 그때까지도

‘산업사진’이 무엇인지? 또한 ‘건축사진’으로

전시를 한다는 것에 익숙하지 않았던 많은

분들이 관심을 가지고 관람해 주셨던 것 같았다.

이러한 계기로 당시 국내외와 현장에서는

인정받는 건축가로, 대학에서는 저명한 교수로

활발히 활동하던 4·3그룹 멤버들과 오래

전에 타계하신 고건축 전문가 신영훈 선생의

안내로 전통마을답사를 다니면서 한국과 중국

전통건축에 관한 보다 전문적인 지식을 얻게

되었다. 또한 4·3그룹과의 만남에서 그 동안

전혀 몰랐던 국내의 건축 관련 지식들을 직접

듣고 느낄 수 있음과 동시에 그동안 건물 외부와

내부 기록을 위해 촬영 기술에만 의존했다면 건축가, 건축주 등과 현장실무에서 소통의

방법까지 얻을 수 있어 나 자신에게는 보다

더 전문적인 건축사진가로 발전할 수 있었던 중요한 계기가 되었다. 때로는 건축가들을

대상으로 일반 사진촬영이 아닌 건축가들이

원하는 건축사진 촬영법에 관한 지식을 전달하기

위해 스튜디오에서 ‘건축사진 촬영법’에 관하여

특강도 진행하면서 차츰 ‘건축사진가 김철현’으로

인정받기 시작했다.

얘기하다보니 귀국 후 원도시건축과

연간

계약하에 전속 건축사진가로 작업하였던 배경에

관하여 서론이 너무 길었다. 우선 오랜 기간

지금의 내가 있도록 해 주신, 두 분을 잊을 수

없다. 한 분은 공간건축과 공간사의 대표이셨던

고 장세양 소장님, 그리고 한 분은 원도시건축의

민현식 소장님이다. 장세양 소장님 얘기는

앞에서 나눴으므로 생략하기로 한다. 당시

원도시건축은 국내에서 프로젝트가 많기로

손꼽는 설계사무소 중 한 곳이었다. 하지만

대부분의 설계사무소처럼 회사가 설계하고

완공한 건물에 대한 사진촬영이나 보관하고 있는

이미지 기록물조차도 관리가 제대로 이루어지지

않고 있었다. 그렇다고 전혀 중요성을 모르는

것은 아니었고 그동안 보관하고 있는 이미지들은 건축잡지사에 게재되었던 이미지의 B컷이거나 사본(듀프 필름), 또는 비전문가인 직원들이

일반카메라로 촬영한 기록물들이었다. 첫 시작은

자체 보관하고 있는 사진들에 관한 정리부터

확인하는 것이었다. 하지만 전문 데이터 관리자가 아닌 직원들의 빈번한 담당부서 이동과 퇴사들로 중요한 이미지(필름)들이 훼손되거나 분실되었고 보관하고 있는 이미지조차도 퀄리티가 보장되지 않은 경우가 태반이었다. 그런 상황을 진단하고는 난생 처음으로 사업 제안을 했었다. 그동안 원도시건축에서 완공한 건물 중 대표적인

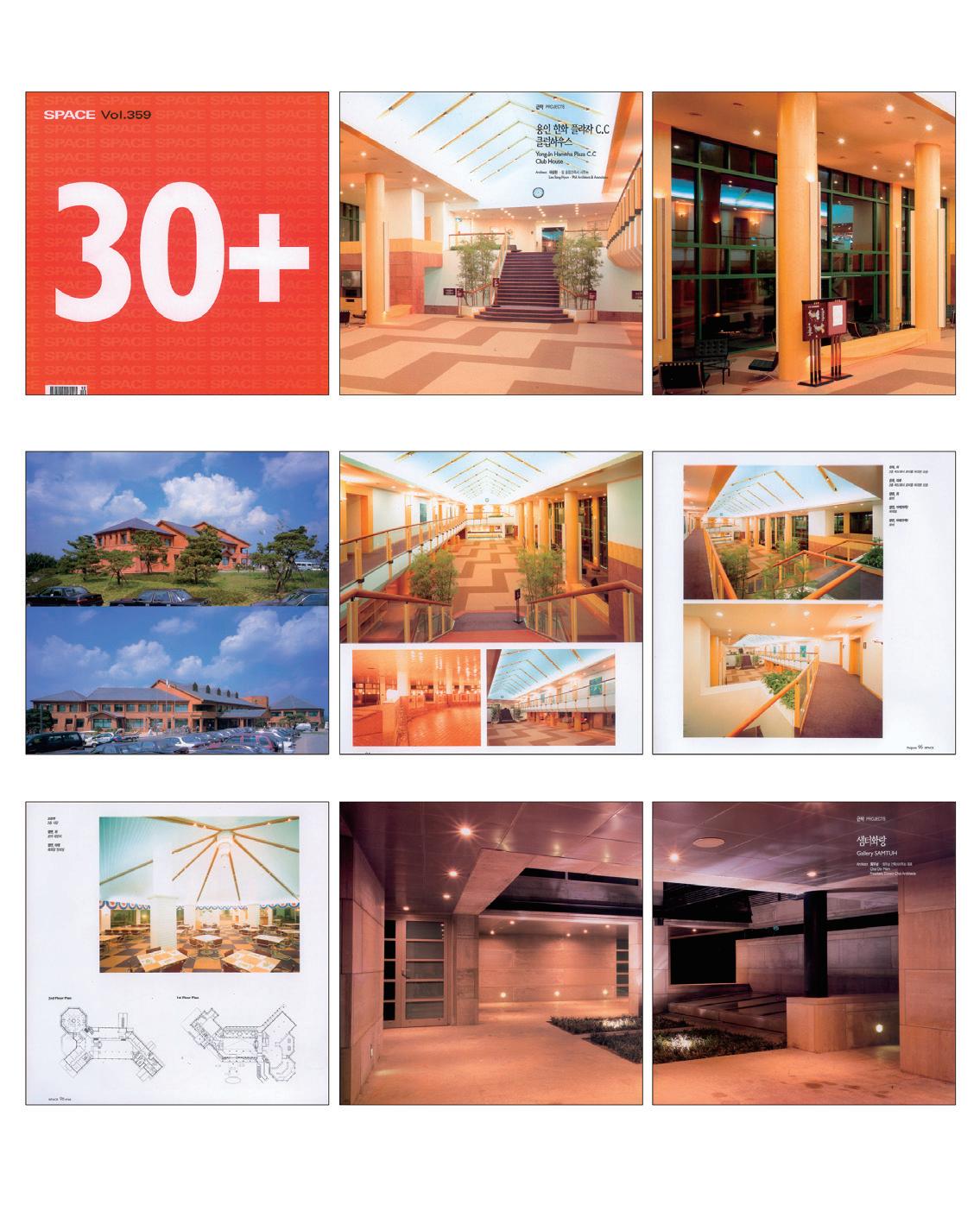

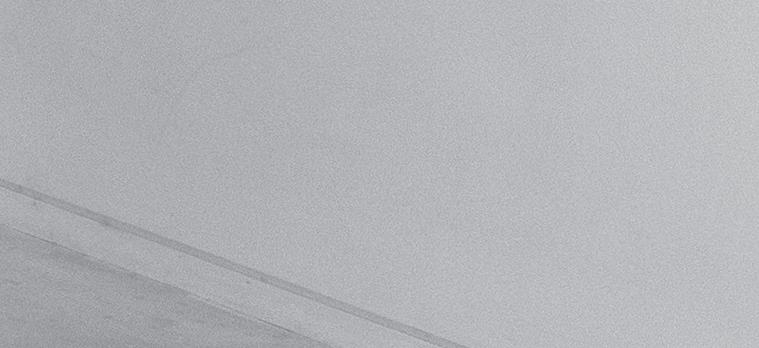

112 2. 공간(SPACE) 1991년 12월호, 여의도 일신방직사옥 3. 공간(SPACE) 1997년 10월호, 용인 한화 플라자 C.C, 클럽하우스

2 3

건물들을 ‘건축사진전문가’인 나에게 믿고 맡겨

달라고. 그리고 촬영 기간은 1년으로 이때가

1993년, 어떠한 건축설계사무소에서도 결정하기

쉽지 않은 프로젝트를 원도시건축의 대표님과

소장님들의 결정으로 국내에서 처음으로 24개의

건축물에 대하여 연간 프로젝트를 진행하였다.

지금까지 나는 그 당시 원도시건축의 프로젝트

원본 이미지를 보관 중이며 그때 임원진과 전

직원들이 처음으로 삼성동 무역센터에서 촬영한

단체 사진을 보면서 그때를 회상해 본다.

앞으로도 그렇지만 30년 전 그때도 나의

건축사진에 관한 철학은 ‘나는 사진작가가

아니다. 사진으로 ‘기록하는 사람’이다. 작가는

작품을 만드는 사람이지만 기록가는 있는

그대로를 최대한 연출을 배제하고 기록한다. 기록을 통해 현시대를 후대에게 전달하는 사람이다.’ 였다.

Ⓦ 한창 잘 나가던 스튜디오 작업 시절에 대학의 전임교수로 부임했는데 그 배경이 궁금하고, 대학 강단에서는 주로 어떤 교육 프로그램을 운영하였나?

미국 유학을 하면서 한국에 돌아와 대학 강단에 서겠다는 생각은 계속하고 있었다. 국내에서

사진학과를 나오지 않아 일단 현장에서 많은

경험과 인정을 받아야 한다는 생각하고 있었다.