Standpunkte für Wirtschaft und Gesellschaft

Standpunkte für Wirtschaft und Gesellschaft

Standpunkte für Wirtschaft und Gesellschaft

Standpunkte für Wirtschaft und Gesellschaft

Eine Analyse von Ökonom

David Stadelmann. Seite 8

Was geschieht mit dem Bahnhof? Architekt Roland Gnaiger im Interview. Seite 12

Politik und Frauen

Agenda Austria-Direktor Franz Schellhorn mahnt Reformen ein. Seite 22

Zur politischen Partizipation von Mädchen und jungen Frauen in ländlichen Räumen. Seite 40

Der Arbeitsforscher Hans Rusinek sagt: „Unser Umgang mit Zeit ist selbst- und weltzerstörerisch.“ Seite 44

Sieben Ideen für eine bessere Zukunft

Ilgs nüchterne Überlegungen

Einen Monat vor den Landtagswahlen 1949 veröffentlichte der damalige Landeshauptmann Ulrich Ilg seine „nüchternen Überlegungen vor den Wahlen“. Was Ilg da festhielt, das hat wohl auch im heurigen Wahljahr noch seine Gültigkeit. Als gutes Beispiel kann folgender, durchaus drastisch formulierte Satz des Politikers dienen: „Wir können nur hoffen, dass die Leute nicht so dumm sind und auf jeden Schmarren und jede Hetzerei hineinfallen.“

Politische Partizipation

Junge Frauen sind an politischen Themen und gesellschaftlichen Veränderungen zwar interessiert, aber selten in politische Strukturen involviert: Warum das so ist und warum traditionelle Geschlechterrollenbilder vor allem in ländlichen Räumen wirken, das erklärt Politikwissenschaftlerin Angelika Atzinger in ihrem Beitrag.

Neue Lösungen

Obwohl wir damit nur suboptimal tippen können, ist die bereits 1867 erfundene Tastaturbelegung – genannt „QWERTZ“ – auch heute noch auf allen Geräten Standard. Es sind solche Pfadabhängigkeiten, die uns am Fortschritt hindern. Denn sogenannte „QWERTZ“-Welten gibt es überall, wie Politologe Markus Rhomberg erklärt.

„Thema Vorarlberg“ jetzt einfach auf Ihrem Tablet oder Smartphone lesen. Mit der kostenlosen App read.it oder auf www.myreadit.com können über 800 Magazine und Zeitungen gelesen werden – auch Vorarlbergs Monatszeitung „Thema Vorarlberg“ ist selbstverständlich im Online-Kiosk erhältlich.

Im digitalen Wandel. Und der Brief des Herausgebers. Kurz & bündig. Aktuelles aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Made in Vorarlberg. Innovation durch Vernetzung.

Marke Vorarlberg. Über Gemeinsamkeit.

Freihandel als Grundsatz. Ökonom David Stadelmann widmet seinen Beitrag dem Freihandel. Und er schreibt dabei, dass mit der Zunahme des weltweiten Handels der Wohlstand für breite Bevölkerungsschichten gestiegen ist, insbesondere in ärmeren Ländern. Vertreter der Wirtschaft üben indes am geplanten EU-Lieferkettengesetz harsche Kritik. Bregenz und der Bahnhof. Die Bestvariante scheint umgesetzt zu werden. Was sie für Bregenz bedeuten würde, das erklärt Architekt Roland Gnaiger im Interview.

Genug ist genug. Ein Appell. Und Leserbriefe.

Vollkasko gegen die Wand. Überlegungen von Christian Ortner.

Journalismus und Demokratie. Kurt Bereuet analysiert eine aktuelle Umfrage.

Papierkram. Verhaltensökonom Matthias Sutter berichtet aus seiner Forschung.

Im Rückspiegel. Vorarlbergs Wirtschaft im Februar. Sieben Ideen. Franz Schellhorn formuliert, was Österreich gut täte.

KI in Unternehmen. 1000 Besucher bei einer WKV-Veranstaltung.

Vorarlberg in Zahlen. Wissenswertes aus unserem Land.

Der gespaltene Berg. Ein Bild aus dem Jahr 1970.

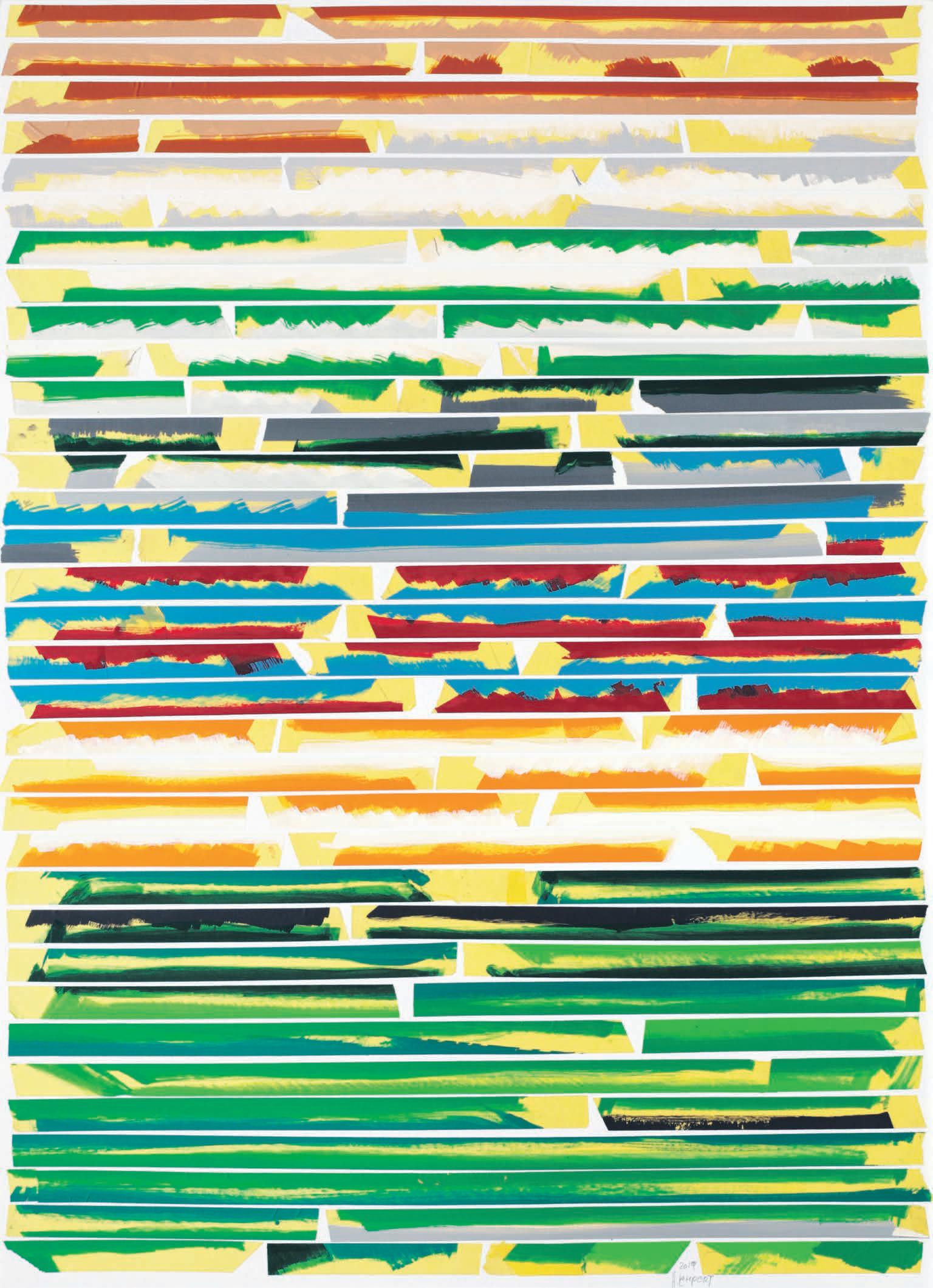

Kunst.Hubert Lampert.

Nachgedacht. Vorarlbergerinnen kommentieren.

Im Ausland. Die Schriftstellerin Daniela Alge im Porträt.

Tradition. Schuhhaus Vögel, die dritte Generation.

Medizin. Ein Etappensieg im Kampf gegen den Lungenkrebs.

In aller Kürze. Wissenschaftliche Erkenntnisse.

Überwintern. Die Strategien der Schmetterlinge.

Jonathan Meese. Das Enfant terrible der Kunstszene im Gespräch mit Gerald A. Matt.

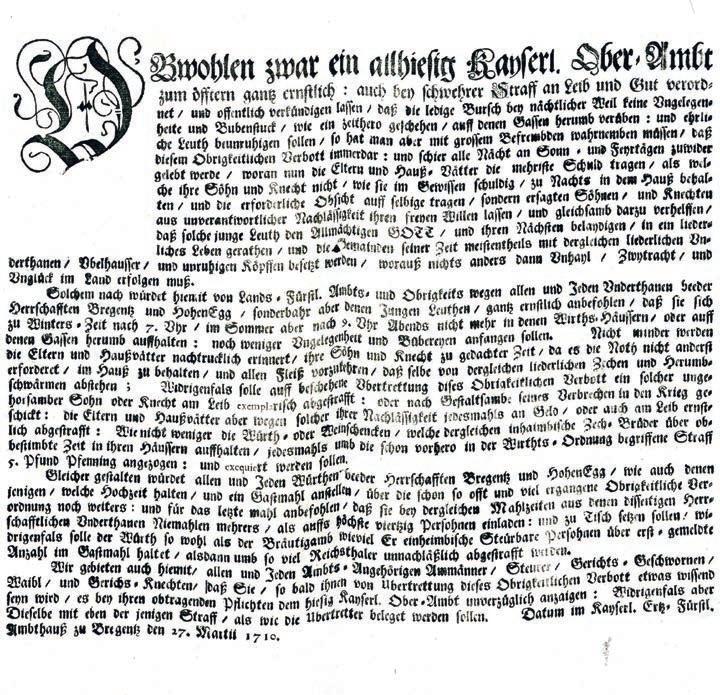

Sozialversicherung. Ein Rückblick in die Anfänge. Landesarchiv. Über liederliches Zechen.

Vom Aufheben. Achtlos weggeworfen: Eine bemerkenswerte Ausstellung. Die Villa Raczynski. Einst ein Geschenk eines Grafen an seine Gattin. Frauen in der Politik. Eine Analyse.

Frauen und der Krieg. Ein Essay von Stefania Pitscheider Soraperra.

Wenn alte Ideen blockieren. Was es mit Pfadabhängigkeiten auf sich hat. Gedankenhappen. Was andere in anderen Medien berichten.

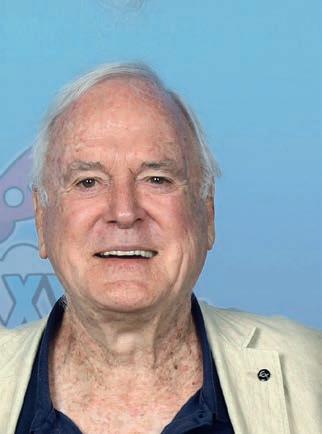

Gehetzt. Arbeitsforscher Hans Rusinek im Interview.

Ulrich Ilg. Nüchterne Überlegungen. Abgehakt. Eine Hand voll Sprüche. Und Clint Eastwood.

„Spätestens seit Corona ist in Österreich die Gießkanne das meistgenützte politische Instrument“ – das sagt Medienmanager Christian Ortner.

IN DIESER AUSGABE VON

Freihandel als Grundsatz: Unter diesem Titel berichtet der Ökonom David Stadelmann im Schwerpunkt dieser Ausgabe, dass die Stimmen der Globalisierungsgegner mittlerweile leiser geworden seien. „Die Realität hat sie eingeholt“, konstatiert Stadelmann, „und diese Realität gestaltet sich deutlich anderes.“ Dem Professor für Volkswirtschaftslehre zufolge besteht –beispielsweise – die Hauptauswirkung westlicher Investitionen in armen Ländern darin, „die Produktivität und darauffolgend Löhne sowie Arbeitsstandards zu verbessern“. Stadelmann sieht Fortschritte in eine positive Richtung, und das in mehrfacher Hinsicht. Einen Fortschritt soll auch das geplante EU-Lieferkettengesetz bringen. Doch was gut gemeint sein mag, ist für die Wirtschaft nicht überblickbar und auch nicht administrierbar, wie Experte Klaus Friesenbichler im Interview sagt. Der WIFO-Ökonom sagt auch: „Wir haben in Österreich eine wenig rational geführte, emotionalisierte Diskussion.“

Medienmanager Christian Ortner kritisiert in seinem Beitrag indes, dass die Gießkanne in Österreich das meistgenützte politische Instrument geworden ist, während die studierte Politologin Angelika Atzinger erklärt, warum in Vorarlberg Mädchen und Frauen an der Politik zwar interessiert, in selbiger aber kaum involviert sind. Und wie Medienaskese und Wahlverhalten zusammenhängen, das erklärt anschließend Kurt Bereuter; der Publizist stützt sich dabei auf eine aktuelle, durchaus alarmierende Umfrage in Österreich.

Franz Schellhorn, Direktor der Agenda Austria, formuliert indes sieben Ideen, die unser Land in eine bessere Zukunft brächten. Wobei Schellhorn auf deren Umsetzung drängt: „Österreich braucht Reformen, sonst werden die Probleme immer größer.“ Was aber ist, wenn sich das Bessere gar nicht durchsetzen kann, weil sich das Schlechtere bereits etabliert hat? Politikwissenschaftler Markus Rhomberg berichtet in seinem Beitrag, was es mit sogenannten Pfadabhängigkeiten auf sich hat – und wie sich diese überwinden lassen.

Doch zum Nachdenken braucht man Zeit. Wie aber soll man in unserer hektischen Zeit Abstand gewinnen, um Entscheidungen in Ruhe überdenken zu können? Arbeitsforscher Hans Rusinek setzt im Interview an diesem Punkt an, er sagt dabei: „Wir verwechseln Produktivität mit Gehetztheit, mit diesem rasenden Stillstand, der uns davon abhält, Entscheidendes zu hinterfragen und anders zu machen.“

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen im Namen der gesamten Redaktion …

Andreas Dünser Chefredakteur

IMPRESSUM

Herausgeber und Medieninhaber: Wirtschaftskammer Vorarlberg, Wichnergasse 9, 6800 Feldkirch Internet: www.themavorarlberg.at

E-Mail: info@themavorarlberg.at Verlagsort: Feldkirch Chefredakteur: Andreas Dünser Redaktion: Herbert Motter (stellvertretender Chefredakteur), Sabine Barbisch, Eva Niedermair, Julia Schmid, Nora Weiß, alle Wichnergasse 9, 6800 Feldkirch Ständige Autoren: Kurt Bereuter, Klaus Feldkircher, Christian Feurstein, Thomas Feurstein, J. Georg Friebe, Wilfried Hopfner, Christoph Jenny, Edgar Leissing, Andrea Marosi-Kuster, Gerald A. Matt, Peter Melichar, Christina Meusburger, Manuela de Pretis, Martin Rümmele, Angelika Schwarz, David Stadelmann, Matthias Sutter, Andreas Unterberger Gastautoren dieser Ausgabe: Angelika Atzinger, Alfons Dür, Carina Ebenhoch, Silvia Ettl-Huber, Simon Groß, Andrea Huber, Hubert Lampert, Claudia Niedermair, Christian Ortner, Stefania Pitscheider Soraperra, Markus Rhomberg, Franz Schellhorn, Markus Schmidgall, Monika Wagner Fotografen: Markus Gmeiner, Lisa Mathis

Layout/Grafik/Umsetzung: Michael Türtscher Grafisches Konzept/Design: Ralph Manfreda Druck: Russmedia Verlag GmbH

Herstellungsort: Schwarzach. Nachdruck nach Absprache gestattet, Fotos ohne Bildnachweis stammen aus unserem Archiv. Erscheinungsweise: jeden ersten Samstag im Monat, ausgenommen Jänner und August. Leserbriefe an leserbrief@themavorarlberg.at Die Redaktion behält sich Kürzungen vor. Druckauflage: 61.500 Offenlegung der Eigentumsverhältnisse nach § 25 Mediengesetz: Wirtschaftskammer Vorarlberg, siehe auch http://themavorarlberg.at/offenlegung Grundlegende Richtung: Informationen zu aktuellen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Themen Anzeigenannahme: Media Team Kommunikationsberatung, 6840 Götzis, Hauptstraße 24, www.media-team.at, markus.steurer@media-team.at, ✆ 05523 52392

Roland Gnaiger

Der Architekt erklärt, welche BahnhofsVariante Bregenz aufblühen ließe.

Jonathan Meese

Das Enfant Terrible der Gegenwartskunst, im Gespräch mit Gerald Matt.

Stefania Pitscheider Soraperra

Im Krieg ist stets von Männern die Rede. Was aber ist mit den Frauen? Ein bemerkenswerter Essay.

Hans Rusinek

Der Arbeitsforscher sagt: „Wir verwechseln Produktivität mit Gehetztheit.“

„THEMA VORARLBERG“

IST EINE PUBLIKATION DER

Unternehmen mit Nutzung fortgeschrittener Informations- und Kommunikationstechnologien in Prozent aller Unternehmen – mit Nutzung von …

Brief des Herausgebers

Das Ziel ist gut, der Weg ist falsch

Es ist unbestritten, dass wir Klima und Menschen bestmöglich schützen müssen, und dass viele Maßnahmen und Schritte zu setzen sind, damit unsere Umwelt höchstmöglich intakt bleibt und die Situation prekärer Arbeitsverhältnisse in vielen Regionen der Welt verbessert wird.

Das Ziel der EU ist es wohl, die hohen ethischen Standards, die bei uns gelten, auch außerhalb der EU zu stärken. Die Frage aber bleibt, ob ein nicht administrierbares Gesetz innerhalb der EU sich positiv auf die Lebenssituation der Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern auswirken kann.

Denn Europa muss bei diesen „weltumspannenden Ideen“ auch darauf achten, dass wir dabei die wirtschaftliche

Entwicklung unseres EU-Lebensraumes nicht übergebührlich strapazieren. Denn der damit verbundene bürokratische Aufwand trifft zuerst unsere Unternehmen und in der Folge uns alle. Und in der Folge besteht die Gefahr, dass der gesamte europäische Wirtschaftsraum weiter an globaler Wettbewerbsfähigkeit verliert. Mit der möglichen Auswirkung, dass auch der hart erarbeitete Wohlstand verloren gehen könnte.

Ob daher der Weg, wieder einmal die Unternehmen dafür in die Pflicht zu nehmen, damit sich anderswo „die Welt verbessert“, der richtige ist, darf schon stark bezweifelt werden. Die EU könnte ja auch versuchen, die offensichtlichen Missstände, welche in manchen Ländern definitiv gegeben sind, auf politischem

Weg zu lösen, anstatt mit einem weiteren immensen bürokratischen Aufwand wiederum die Unternehmen zu belasten. Die Wirtschaft stöhnt jedenfalls jetzt schon unter den vielen Lasten, welche den ökologischen Transformationsprozess begleiten (neben den vielen sonstigen Herausforderungen Rohstoff, Energie, Teuerung, um nur wesentliche zu nennen).

Deshalb ist es schon richtig, wenn die Verhandlungen zu diesem Gesetz noch einmal intensiviert werden. Ich gebe zu, das hätte man auch schon in einer früheren Phase der Konsultationen tun können, man hätte sich damit eine solche Aufregung im letzten Moment erspart. Hoffen wir, dass weitere Konsultationen zum einen eine administrierbare Lösung

Unternehmen mit Aufholbedarf

Das Ausmaß, in dem Unternehmen Künstliche Intelligenz, Data Analytics und fortgeschrittene Cloud Services nutzen, hängt zwar maßgeblich vom Wirtschaftszweig, der Unternehmensgröße und vom Standort ab; aber im Durchschnitt gerechnet, setzt einer aktuellen Erhebung der Statistik Austria zufolge bisher lediglich eines von zehn österreichischen Unternehmen auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Data Analytics und fortgeschrittene Cloud Services werden von jedem vierten beziehungsweise dritten Unternehmen in Österreich genutzt, auch das sind Durchschnittswerte.

In Summe ist bei 47 Prozent aller österreichischen Unternehmen zumindest eine dieser fortgeschrittenen Technologien im Einsatz, im europaweiten Vergleich ordnet sich Österreich damit allerdings nur im unteren Drittel ein; Finnland (90 Prozent) führt die Tabelle an, vor Dänemark (77 Prozent). Im österreichweiten Vergleich schlagen sich Vorarlbergs Unternehmen übrigens recht gut: 53,6 Prozent der hiesigen Unternehmen setzen eine der erwähnten Technologien ein, das bedeutet Platz zwei in Österreich, Wien liegt mit einem Prozentpunkt voran. 12,2 Prozent der Vorarlberger Unternehmen nutzten der Statistik Austria zufolge Künstliche Intelligenz.

für unsere Wirtschaft bringen und zum anderen zu einer wirklichen Verbesserung der Situation in den Schwellenländern führen können.

Übrigens: Eine wirkungsvolle Abstimmung darüber, woher Güter kommen und auf welche Art und Weise sie produziert werden, können die Konsumenten geben, indem sie bewusst kaufen und auf beispielsweise „made in EU“ achten.

Über Geschichte – und berechtigte Argumente.

1 | Leerstand in Salzburg

Wie die „Salzburger Nachrichten“ jüngst berichteten, kämpft die Salzburger Altstadt zunehmend mit Leerstand und damit mit einer Entwicklung, die nicht nur für die Bausubstanz der Gebäude, sondern auch für den Standort problematisch ist. Auf der Suche nach Lösungen, sprich nach „Rezepten gegen die Leere“, wird in Salzburg nun auch über Hohenems diskutiert. Die zuständige Salzburger Baustadträtin Anna Schiester bezeichnete die Nibelungenstadt jedenfalls als Vorbild: „Dort wurden ganze Häuserzeilen saniert und gezielt durch einen Branchenmix belebt.“ Die Zentralvereinigung der Architekten Österreichs hatte im Vorjahr das Projekt „Wiederbelebung der Altstadt Hohenems“ mit dem Bauherrenpreis ausgezeichnet. Hohenems, das positive Beispiel, wird zunehmend bekannter.

2 | Kabarettist Wagner

Der österreichische Kabarettist Berni Wagner wurde dieser Tage von „Der Welt am Sonntag“ augenzwinkernd gefragt, wie denn ein Deutscher reden müsse, um in Wien nicht negativ aufzufallen. Der gebürtige Linzer antwortete, man solle keinesfalls versuchen, den Wiener Dialekt zu imitieren, da man ansonsten schnell enttarnt werde: „Wenn man partout nicht als Deutscher wahrgenommen werden möchte, sollte man einfach behaupten, dass man aus Vorarlberg stammt.“ Die Vorarlberger hätten einen eigenen Dialekt, den man im Rest von Österreich nicht versteht: „Deshalb bemühen sie sich um ein möglichst sauberes Hochdeutsch und sind von Deutschen kaum zu unterscheiden.“ Man müsse als Deutscher in Wien also nur sagen, dass man „aus Dornbirn“ sei, erklärte Wagner: „Und schon ist man durch.“

3 | Liechtensteins Außenministerin

Liechtensteins Außenministerin, Dominique Hasler, warb dieser Tage in einem von der APA geführten Interview für ein starkes Europa. Auch wenn es „wie in jeder Partnerschaft Höhen und Tiefen“ gebe, führe daran kein Weg vorbei, sagte die 45-Jährige in Wien. Zwar wird im außenpolitischen Bericht der Liechtensteiner Landesverwaltung ein offenbar kritischer Blick auf die aktuelle Befindlichkeit der EU geworfen, dies ändere laut Hasler jedoch nichts daran, dass die EU „auch in schwierigsten Zeiten bewiesen hat, dass sie resilienzfähig ist“. Die Liechtensteinerin lobte zudem „die gute Zusammenarbeit mit den zentralen Partnern Österreich und Deutschland“, sagte jedoch mit Blick auf Vorarlberg: „Im Rheintal, in diesem überregionalen Raum, ist noch viel Potenzial für grenzüberschreitendes Arbeiten gegeben.“

4 | Gerhard Schwarz

Nicht nur die Geschichte ist prägend, sondern auch das, was über die Geschichte gelehrt wird; unter anderem mit diesen Worten schrieb Gerhard Schwarz, der Präsident der Schweizer Progress Foundation, jüngst in der „NZZ“ gegen die „verbreitete Geschichtsvergessenheit“ an. Denn Schwarz zufolge wird Geschichte oft auch nur als politische Geschichte vermittelt, Wirtschaft spiele kaum eine Rolle, und wenn, dann selten eine positive: „Dabei ist unser tägliches Leben mehr durch die Geschichte der Wirtschaft geprägt als durch die der Politik. Wie wir heute wohnen, essen, uns kleiden, fortbewegen, gegen Krankheiten schützen, verdanken wir großteils visionären Unternehmern, die einst Risiken auf sich nahmen, an Ideen glaubten, sie gegen Widerstände durchsetzten.“ Doch indem man das im Geschichtsunterricht zu wenig abbilde, schaffe man subtil einen Nährboden für Wirtschaftsfeindlichkeit. Schwarz schrieb: „Dass das, was vor uns war, nicht einfach Schnee von gestern ist, sondern Gegenwart und Zukunft prägt, scheint aus dem Bewusstsein zu verschwinden.“

5 | Rauch und Moosbrugger

Mit dem Ziel, Tierleid so rasch wie möglich zu beenden, hatte sich der für Tierschutz zuständige Minister Johannes Rauch Ende Jänner dafür ausgesprochen, die Übergangsfrist zur Umsetzung des Verbots von Vollspaltenböden in der Schweinehaltung bereits 2030 enden zu lassen. Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger, der an dieser „willkürlich festgesetzten Jahreszahl“ prompt harsche Kritik geäußert hatte, legte nun im „Ö1 Journal“ nach. Die Landwirtschaft, sagte der Dornbirner, stehe unter zunehmendem Druck, wie zu produzieren sei: „Aber letztendlich ist der Preis ein ganz zentrales Argument beim Einkauf. Das war gerade in den vergangenen Monaten zu spüren.“ Dieser Spagat zwischen höchsten Anforderungen und geringstem Preis sei in der Produktion aber nicht zu schaffen: „Die Landwirtschaft ist bereit, sich auch in der Haltung weiterzuentwickeln, aber das braucht den Markt, das braucht verlässliche Partnerschaften und das braucht kostendeckende Erlöse für die Landwirtschaft.“ Nun ist Tierwohl wohl vielen ein Anliegen, aber nur wenige Konsumenten sind bereit, auch mehr zu zahlen; ein Ausweg in diesem Abtausch berechtigter Argumente ist nicht in Sicht.

Mit der Innovations- und Technologiebörse #ITB24 bietet Organisatorin Konstanze Vetter einen Rahmen für den Start innovativer Projekte. Am 21. März 2024 finden sich im Festspielhaus Bregenz bei 1zu1-Gesprächen Kooperations- und Forschungspartner, bei Kurzvorträgen die richtigen F&E-Förderungen für die geplanten Vorhaben sowie in Marktatmosphäre potenzielle Lieferanten und Kunden. wisto.at/itb24

Text von MANUELA DE PRETIS WirtschaftsStandort Vorarlberg, Dornbirn

7,3 Millionen für Projekte, die helfen, dem landesweiten Zukunftsbild vom chancenreichen Lebensraum, näher zu kommen.

Von Christina MeusburgerDie Vorarlberger Landesregierung unterstützt die Vision der Marke Vorarlberg seit Beginn dieses Jahres mit elf Schlüsselprojekten. Diese sind in den Bereichen Wohnen und Bildung angesiedelt. Um leistbares und bedarfsgerechtes Wohnen auch in Zukunft zu ermöglichen, sollen mit „Wohnen 550“ insgesamt 300 Wohnungen geschaffen werden, die mit einem Gesamtentgelt von monatlich 550,- Euro gedeckelt sind. Dabei handelt es sich um 2-Zimmer-Wohnungen, die vor allem jungen Paaren oder Familien helfen sollen, sich ein paar Jahre lang etwas ansparen zu können.

Im Bildungsbereich lautet der Schlüssel „gesund aufwachsen“. Dazu zählen vor allem viel Bewegung, gesundes Essen, sozialer Zusammenhalt und Lernhilfen für alle, die es brauchen. Mit der „täglichen Bewegungseinheit“ hat Vorarlberg eine Vorreiterrolle eingenommen. Der Bund hat im letzten Jahr jedem Bundesland eine Pilotregion finanziert. Vorarlberg hat als einziges Bundesland eine zweite Pilotregion dazu finanziert. Gemeinsam mit Bewegungscoaches turnen, spielen und laufen die Kinder täglich eine Stunde. Bewegungscoach Fabrice Bautista von der Sportunion berichtet uns: „Die Arbeit als Bewegungscoach gefällt mir sehr gut. Es wird immer

wichtiger, Kinder und Jugendliche darin zu unterstützen, gesund und fit zu bleiben. Die Kinder sollen Freude und Spaß an den Spielen haben und dadurch eine positive Einstellung zum Sport aufbauen. Ultimativ wird das die Freude an Bewegung ankurbeln und einen guten Einfluss auf ihr Leben haben.“ Für dieses Jahr ist in Vorarlberg bereits eine landesweite Ausrollung der „täglichen Bewegungseinheit“ vorgesehen.

Mit „Kinder.Essen.Körig“ kommt ein leistbares, gesundes und regionales Mittagessen an die Schulen und Kindergärten. Das Land nimmt dafür 1,5 Millionen Euro in die Hand. Das Fördermodell kommt nicht nur Kindern und Familien,

an regionalen Produkten ist, desto höher fällt die Förderung aus. Ein Großteil der Gemeinden hat bereits Interesse bekundet.

Lerncafés

Die Caritas Lerncafés sind ein qualitativ hochstehendes Angebot an kostenloser Lernbetreuung bis zur 9. Schulstufe. Sie werden ebenfalls verstärkt gefördert. Aktuell werden an 16 Standorten über 480 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 14 Jahren aus einkommensschwachen und armutsgefährdeten Familien beim Lernen und schulischen Vorankommen unterstützt. Durch die regelmäßige Betreuung in einem fachlich pädagogischen Umfeld verbessert

an drei weiteren Standorten auszubauen, wodurch weitere 70 Lernplätzen für Kinder und Jugendliche angeboten werden können.

Die nächste Veranstaltung der Marke Vorarlberg: 20. März 2024 „Wissen verbindet“, Firma Omicron, Klaus, ab 17 Uhr. Anmeldungen unter www.vorarlbergchancenreich.at/wissenverbindet

Zur Person

CHRISTINA MEUSBURGER Kommunikation

Marke Vorarlberg

Freihandel ist das Pendant zum Protektionismus. Im Gegensatz zu diesem verzichtet der Freihandel auf Handelshemmnisse, um den Handel zwischen den Staaten zu fördern. David Ricardo entwickelte vor über 200 Jahren das, was wir heute die klassische Außenhandelstheorie nennen. Seine Frage: Worin besteht der Vorteil des internationalen Handels? Die Antwort: Jedes Land produziert das, was es am besten kann –und produziert durch den Austausch von Waren in Summe mehr. Das hat sich bis heute bewährt.

Als kleines Land mit knapp neun Millionen Einwohnern ist Österreich auf den Handel mit anderen Ländern angewiesen. Ein möglichst ungehinderter Zugang zu Auslandsmärkten ist für Konsumenten und Unternehmen gleicher-

maßen von entscheidender Bedeutung. Gerade in der jetzigen Situation ist es essenziell, über alle Kanäle Wachstumsimpulse zu erzeugen.

Märkte müssen offengehalten und die Umsetzung von Regeln garantiert werden. Dazu tragen die EU-Handelsabkommen bei, indem sie helfen, den negativen Auswirkungen der Coronakrise entgegenzuwirken, Resilienz aufzubauen und Lieferketten zu diversifizieren und zu sichern.

Handelsabkommen bestimmen die Rahmenbedingungen für die internationalen Wirtschaftsaktivitäten der Unternehmen aus Österreich. Abkommen dienen dem Abbau von Zöllen und der Beseitigung von ungerechtfertigten bürokratischen Hürden im Handel. Um im Außenhandel auch künftig erfolgreich

zu sein und so weiterhin Wohlstand und Arbeitsplätze in Österreich zu schaffen beziehungsweise zu sichern, benötigen exportorientierte österreichische Unternehmen verbesserte Rahmenbedingungen auf ihren Exportmärkten und keine zusätzliche überbordende Bürokratie.

Dass Freihandel auch mit ökologischen und sozialen Problemen einhergeht, ist unbestritten. Aber gleichzeitig war und ist er das Rückgrat für unseren Wohlstand, wie auch für den beeindruckenden Rückgang der Armut in der Welt.

Es mag sie dennoch geben, die Skeptiker des freien Handels, der bösen Globalisierung. Kritiker greifen immer wieder zur Behauptung, die handelsbedingten Wachstumsvorteile kämen nur den Eliten und nicht den Armen zugute, seien

also unausgewogen. In Indien allerdings hat das Wachstum aufgrund von Reformen, darunter der Handelsliberalisierung, fast 200 Millionen Menschen aus der Armut befreit. Für China, das noch stärker wächst, wird geschätzt, dass seit dem Beginn der Reformen mehr als 300 Millionen Menschen die Armutsgrenze nach oben überschritten haben.

Die alte Leier der Globalisierungsgegner in den vergangenen Jahrzehnten lautete, Freihandel würde zu Lohndumping führen und Arbeits- sowie Umweltstandards senken. Nur große Unternehmen würden von der Globalisierung profitieren, während der Rest der Gesellschaft – sowohl in den Industrie- als auch in den Entwicklungsländern – den Kürzeren ziehe. Mittlerweile sind die Stimmen der Globalisierungsgegner leiser geworden. Die Realität hat sie eingeholt und diese gestaltet sich deutlich anders.

Mythos der Verarmung durch Freihandel

Mit der Zunahme des weltweiten Handels seit 1990 und dessen weiterer Ausdehnung ab dem Jahr 2000 – zusätzlich angefacht durch den Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation – ist der Wohlstand für breite Bevölkerungsschichten gestiegen, insbesondere in ärmeren Ländern. Die Kinderarbeit ist weltweit zurückgegangen, obwohl sie aufgrund des Bewusstseins über die Existenz von Zulieferern in derzeit noch armen Ländern und aufgrund der globalen Vernetzung

für manche vielleicht präsenter erscheint als vor 30 Jahren. Zudem gibt es keine Senkung von Standards im Umweltbereich. Mit zunehmendem Wohlstand schützen Länder ihre Umwelt verstärkt, und der weltweite Handel beschleunigt den Übergang zu neuen, als „grün“ bezeichneten Technologien.

Handel hebt den Wohlstand

Unternehmen und Investoren suchen nicht gezielt die ärmsten Länder der Welt auf, um sie auszubeuten, sondern tätigen ihre Investitionen hauptsächlich in verhältnismäßig wohlhabenden Ländern und Schwellenländern. Wenn sie in besonders arme Länder investieren, sei es durch Direktinvestitionen oder durch Investitionen in ihre Zulieferer, besteht die Hauptauswirkung der Investitionen darin, die Produktivität und darauffolgend Löhne sowie Arbeitsstandards zu verbessern. Auch wenn die Löhne und Standards natürlich noch nicht das hohe Niveau der USA oder vieler EU-Länder erreichen, ist im Vergleich zu vor mehr als 30 Jahren ein Fortschritt in eine positive Richtung erkennbar.

Prof. Dr. David Stadelmann ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth (Deutschland); Fellow bei CREMA – Center for Research in Economics, Management and the Arts; Fellow beim Centre for Behavioural Economics, Society and Technology (BEST); Fellow beim IREF - Institute for Research in Economic and Fiscal Issues; Fellow am Ostrom Workshop (Indiana University); Mitglied des Walter-Eucken-Instituts. david.stadelmann@ uni-bayreuth.de

Nahezu jede Prognose und Warnung der Globalisierungsgegner hat sich als weitestgehend unzutreffend erwiesen. Die Betrachtung globaler Daten offenbart, dass der weltweite Anteil der Beschäftigten, die in extremer Armut leben, zwischen 2000 und 2022 von rund 26,3 Prozent auf 6,4 Prozent gesunken ist. Ohne die teilweise übertriebenen Lockdowns während der Corona-Pandemie wäre die extreme Armut mit hoher Wahrscheinlichkeit noch stärker zurückgegangen.

Ein Indikator für Ausbeutung ist Kinderarbeit. Zwischen 2000 und 2020 verringerte sich der Anteil der Kinder im Alter von 5 bis 17 Jahren, die Arbeiten verrichteten, für die sie gemäß der gängigen Definition der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) der Vereinten Nationen zu jung waren oder die ihre Gesundheit oder Sicherheit gefährden könnten, von etwa 16 Prozent auf 9,6 Prozent. Es ist bemerkenswert, dass Kinder in ländlichen Gegenden armer Länder etwa dreimal so oft arbeitstätig sind wie in städtischen Gebieten, in denen sich eher Zulieferbetriebe für westliche Unternehmen befinden. Zulieferer bieten vielleicht

Die Stimmen der Globalisierungsgegner sind leiser geworden. Die Realität hat sie eingeholt: Mit der Zunahme des weltweiten Handels ist der Wohlstand für breite Bevölkerungsschichten gestiegen, insbesondere in ärmeren Ländern. Auch die Kinderarbeit ist zurückgegangen. Es ist vielfach ein Fortschritt in eine positive Richtung erkennbar.

Von David Stadelmann

>> keine großartigen Löhne nach westlichem Verständnis, aber doch oft solche, dass Eltern ihre Kinder nicht zur Arbeit schicken müssen, sondern sie zur Schule gehen lassen können.

Auch im Bereich der Umwelt zeigt sich, dass ein steigender Wohlstand oft mit einer Verbesserung der Umweltqualität einhergeht. Der Environmental Performance Index der Yale University und ihrer Partner versucht, die ökologische Nachhaltigkeit nahezu aller Länder weltweit zu bewerten, wobei Faktoren wie Biodiversität und Luftverschmutzung mitberücksichtigt werden. Demokratische Marktwirtschaften, die aktiv am Freihandel teilnehmen, belegen die oberen Ränge. Autokratien mit geringem Außenhandel belegen hingegen eher die unteren Ränge.

Warum erhöht Freihandel den Wohlstand?

Das Aufkommen globaler Wertschöpfungsketten hat dazu geführt, dass Unternehmen ihre Zulieferer in anderen Ländern als Bestandteil ihres eigenen Geschäftsmodells betrachten. Technologien und Prozesse, die für eine effizientere Produktion dienlich sind, finden dadurch weltweit Verbreitung. So konnten viele ärmere Länder, wie Indonesien oder Vietnam, sowie mittlerweile wohlhabende Länder wie etwa Polen, mehrere Entwicklungsstufen überspringen und rasches Wachstum realisieren. Sie sind heute ein Teil der globalen Wertschöpfungsketten.

Wenn politische Entscheidungsträger keine Handelshemmnisse schaffen, sondern die Rolle ihrer Länder als Zulieferer und Empfänger von Direktinvestitionen als Chance begreifen, erscheinen auch Infrastrukturinvestitionen sinnvoller. Sobald Straßen, Häfen und Fabriken errichtet sind, um beispielsweise Textilien oder Plastikspielzeug herzustellen und zu

Der weltweite Handel beschleunigt den Übergang zu neuen, als „grün“ bezeichneten Technologien.

transportieren, können diese Infrastrukturen auch teilweise für High-Tech-Industrien genutzt werden. Viele Schwellenländer, insbesondere China, demonstrierten bereits, wie realistisch dieser Weg ist.

All dies ermöglicht es Arbeitnehmern, mit ihrer Arbeit einen höheren Wert zu schaffen. Dann erhalten sie auch eine bessere Vergütung. Tatsächlich bieten exportorientierte Unternehmen in armen Ländern höhere Löhne als Produzenten, die nur für den heimischen Markt produzieren – noch besser zahlen nur direkt ausländisch geführte Unternehmen. Die Arbeit ist bei Zulieferern in ärmeren Ländern attraktiver und die Arbeitsstandards sind höher als in anderen Wirtschaftsbereichen. Die Weltbank empfiehlt beispielsweise zur Verbesserung der Arbeitsplatzqualität in der kambodschanischen Wirtschaft, dass dort einheimische Unternehmen dieselben Arbeitsstandards wie die Bekleidungsfabriken von Zulieferern für den internationalen Markt anwenden sollen.

Nicht alles ist rosig

Die Argumente der Globalisierungskritiker waren stets wenig konsistent und die Entwicklungen der vergangenen 30 Jahre demonstrieren das Potenzial des Freihandels für die weltweite Steigerung des Wohlstands.

Doch eine konsistente ökonomische Perspektive muss berücksichtigen, dass Freihandel nicht immer ausschließlich positive Auswirkungen hat. Ein Argument in diesem Kontext ist die Schutzbedürftigkeit junger Industrien. Es postuliert, dass neue Branchen möglicherweise vor internationaler Konkurrenz geschützt werden müssen, bis sie ausgereift und wettbewerbsfähig sind. Dieses Argument ist theoretisch stichhaltig. Allerdings berücksichtigt es politökonomische

Anreizstrukturen unzureichend. Wird ein Wirtschaftssektor vor ausländischer Konkurrenz geschützt, ist eine positive Entwicklung nicht garantiert, da es für die Begünstigten oft rentabler ist, sich politisch für dauerhaften Schutz und immer neue Subventionen einzusetzen.

Angesichts des weltweit steigenden CO2-Ausstoßes könnte es sinnvoll sein, den Freihandel durch Klimazölle etwas zu regulieren. In Ländern, die Klimaschutz effizient durch eine CO2-Bepreisung betreiben, sind die Produktionskosten aufgrund der Bepreisung etwas höher. Um diesen Nachteil im internationalen Wettbewerb auszugleichen, wird mitunter vorgeschlagen, einen Ausgleich über Klimazölle zu schaffen. Dadurch würden CO2-intensive Produkte aus Ländern, die keinen oder nur wenig Klimaschutz betreiben, mit einem Zoll belegt, um den Wettbewerb gegenüber jenen, die das Klima schützen, „fairer“ zu gestalten. Wiederum ist dieses Argument theoretisch stichhaltig. Allerdings werden auch hier politökonomische Aspekte vernachlässigt. Klimazölle verursachen einen erheblichen bürokratischen Aufwand. Zudem besteht die große Gefahr, dass sie für protektionistische Zwecke missbraucht werden. Dies ist sogar wahrscheinlich, da „Klima“ heutzutage eine Rechtfertigung für fast jede beliebige Maßnahme zu sein scheint, die den aktuellen politischen Entscheidungsträgern gerade genehm ist.

Obwohl es theoretisch nachvollziehbare Argumente gegen Globalisierung und Freihandel geben kann, stellt Freihandel angesichts der oft völlig verzerrten Anreize in der Politik eine hervorragende Grundregel dar. Vom Prinzip des Freihandels sollte daher nur in absoluten Ausnahmefällen und dann auch nur für eine im Voraus stark begrenzte Zeitperiode abgewichen werden.

„Eine wenig rational geführte Debatte“

EU-Lieferkettengesetz: Klaus Friesenbichler (44), stellvertretender Direktor des Lieferketteninstituts ASCII und Senior Economist beim Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO), sagt im Interview, dass im Interesse aller eine praktikable Lösung gefunden werden müsse.

Von Andreas DünserFreihandel wird von der österreichischen Bevölkerung mehrheitlich skeptisch gesehen, man sieht eher die Nachteile, denn die Vorteile. Wie bewerten denn Sie diese Haltung, Herr Friesenbichler?

Wir haben in Österreich eine wenig rational geführte, emotionalisierte Diskussion über internationale Arbeitsteilung und somit auch über Freihandel. Da wird sehr polarisiert diskutiert. Und dass es da so eine fundamentale Gegnerschaft gibt, das ist für eine kleine offene Volkswirtschaft wie die österreichische eine befremdliche Situation.

Auch das EU-Lieferkettengesetz wird kontrovers diskutiert.

Auch hier ist beobachtbar, dass die Debatte nicht mehr rational geführt wird. In Österreich, aber auch auf europäischer Ebene, ist das nur noch ein Schlagabtausch plakativer Schlagwörter. Und ich weiß nicht, ob die Regulierung in Brüssel jetzt tatsächlich noch inhaltlich verhandelt wird. Dabei wäre ja eigentlich Ziel, zu einer effektiven Regulierung zu kommen; also zu einer Regulierung, die ministrabel ist, die kosteneffizient ist, also für Unternehmen auch leistbar. Wir hätten ja nichts von einer Regulierung, die zu restriktiv und zu teuer wäre und so scharf umgesetzt würde, dass unternehmerisches

Handeln dann kaum mehr möglich ist.

Der Tenor aus der Wirtschaft, aus der Industrie lautet: Niemand will Kinderarbeit, niemand will die Umwelt zerstören.

Aber die Richtlinie in dieser Form ist nicht überblickbar und nicht administrierbar.

Dass die Administrierbarkeit und Überblickbarkeit

zugehörigkeit Bescheid, und wir können –bei Waren sehr gut, bei Dienstleistungen etwas weniger gut – einschätzen, wie internationale Handelsverflechtungen aussehen. Unser Tool zeigt nun das Firmennetzwerk inklusive Handelsverflechtungen: Es sind 30 Millionen europäischen Firmen in rund 900 Millionen Lieferbeziehungen. Doch trotz der Größe handelt es sich letztlich um ein Small-World-Netzwerk.

Soll heißen?

Geht man zwei, drei, maximal vier Lieferschritte zurück, landet man in einer Gegend, in einem Land, bei einem Lieferanten, der potenziell problematisch ist. Vor allem in den sogenannten Hochrisiko-Sektoren, die ein hohes Risiko aufweisen für Umwelt- und Sozialverstöße. Das sind die Landwirtschaft, die Textilindustrie und der Bergbau. Betrachtet man nun die Lieferketten beispielsweise bei Textilien, dann dürften circa 80 Prozent der textilverarbeitenden europäischen Unternehmen letztlich Güter und Dienstleistungen von „problematischen“ Lieferanten beziehen. Und jetzt stellt sich die Frage: Wie geht man damit um? Wie kann ein entwicklungspolitisches Instrument auch praktikabel umgesetzt werden?

kritisiert werden, ist nachvollziehbar. Man diskutiert letztlich eine Art Globalhaftung, die so gut wie alle Unternehmen trifft. Jetzt kommen wir aber zu einem für Sie als Journalisten und für mich als Forscher wenig ergiebigen Punkt, der leider ganz zentral ist: Diese Regulierungen werden hinter verschlossenen Türen ausverhandelt und bleiben lange Zeit relativ intransparent. Man kennt den aktuellen Stand der Dinge nicht. Man weiß nur, dass man sich in Eckpunkten geeinigt hat; etwa, dass man die Anwendbarkeit erweitert hat, im Vergleich zu den bereits existierenden Lieferkettengesetzen in Frankreich und in Deutschland.

Von welcher Dimension ist da eigentlich die Rede?

Wir haben uns am Lieferketteninstitut ASCII unseren eigenen, sozusagen synthetischen Datensatz konstruiert. Wir wissen, wie viele Firmen es in Europa gibt, wir wissen über die Größenklassen und die Branchen-

„Nicht überblickbar, nicht administrierbar“

Kommt das EU-Lieferkettengesetz in Brüssel nochmals auf die Tagesordnung? Wirtschaftslandesrat Marco Tittler warnt vor gravierenden Folgen für Vorarlbergs Wirtschaft.

Von Andreas DünserÜber das EU-Lieferkettengesetz wird seit Jahren diskutiert. Anfang Februar sollten nun die Mitgliedsstaaten der EU darüber abstimmen. Doch dazu kam es erst gar nicht: Nachdem Deutschland und Österreich bereits im Vorfeld angekündigt hatten, sich der Stimme enthalten zu wollen; und auch Italien, sowie mehrere kleinere Länder Bedenken angemeldet hatte, entschloss sich der EU-Rat, die Abstimmung zu verschieben. In Brüssel heißt es nun, dass das Lieferkettengesetz möglicherweise im März wieder auf die Tagesordnung komme, die EU-Ratspräsidentschaft versuche, vor allem Italien zur Zustimmung zu bewegen, möglicherweise mit Zugeständnissen in anderen Bereichen.

Worum geht es? Mit dem Lieferkettengesetz sollen große europäische Unternehmen verpflichtet werden, auf die Einhaltung von Menschenrechten und von Umweltschutz entlang ihrer gesamten Lieferkette zu achten. Unternehmen müssten demnach ihre –vorgelagerte – Lieferkette auf Verstöße gegen Menschenrechte, Gesundheit und Umweltschutz prüfen. Würden Verstöße festgestellt, müssten die Unternehmen selbst dafür sorgen, dass diese abgestellt würden; andernfalls seien die Geschäftsbeziehungen einzustellen. Unternehmen müssten also ihre Zulieferer strengstens kontrollieren. Bei Verstößen gegen das Lieferkettengesetz drohen Unternehmen im äußersten Fall Geldstrafen von bis zu fünf Prozent ihres weltweiten Nettoumsatzes.

Die „Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit“ soll dabei für Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten und einem weltweiten Nettoumsatz von mehr als 150 Millionen Euro gelten, auch für Unternehmen mit hohem Schadenspotenzial, wie Textil- und Landwirtschaft. Dort liegt die Grenze bei mindestens 250 Beschäftigten und 40 Millionen Euro Nettoumsatz.

Was wäre denn der bessere Weg? Was wäre ein praktikabler, administrierbarer Weg?

Wir schlagen ein System vor, in dessen Zentrum Komplexitätsreduktion steht: Von vornherein alle Länder ausnehmen, die ein hinreichend gutes Rechtssystem haben – das träfe beispielsweise die gesamte EU, Nordamerika, Japan und Südkorea. Und für alle anderen Länder sollte ein Versicherungssystem und ein Zertifizierungssystem eingeführt werden: Lieferanten in den betreffenden Ländern werden geprüft, sind sie sauber, bekommen sie einen Stempel, der Versicherer übernimmt das Risiko. In Screenings vor Ort, in die Prüfung der jeweiligen Produktionsbedingungen, könnten auch die NGO eingebunden werden.

Wie lautet Ihr Fazit?

Eine Regulierung ist wünschenswert, sie muss allerdings effektiv und auch kosteneffizient umgesetzt werden. Es wäre in unser aller Interesse, dass wir eine praktikable Lösung finden. Aber die jetzige Diskussion gibt Anlass zur Sorge, es scheint die rationale Diskussion, wie so eine Regulierung ausgestaltet werden soll, leider verloren zu gehen.

Vielen Dank für das Gespräch!

In Österreich wurde die Vertagung unterschiedlich aufgenommen: Während Kritik etwa von der Arbeiterkammer und von verschiedenen NGO kam, zeigten sich Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung erleichtert, vorerst zumindest. „Bei europaweit 900 Millionen Lieferbeziehungen wäre durch die angedachte Einbeziehung auch indirekter Beziehungen praktisch jedes Unternehmen in der Verantwortung“, sagte Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf: „Eine solche Tragweite ist nicht überblickbar, geschweige denn administrierbar und schadet der Wirtschaft.“

Wirtschaftsminister Martin Kocher, der sich für die Stimmenthaltung entschieden hatte, argumentierte, er unterstütze die Ziele der Richtlinie – aber mit dem Gesetz würden Pflichten und Haftungsrisiken auf kleine und mittlere Unternehmen abgewälzt.

Das sagt auch Wirtschaftslandesrat Marco Tittler: „Die eigentlichen Ziele der Richtlinie werden grundsätzlich unterstützt. Gut gemeint ist jedoch häufig das Gegenteil von gut gemacht, das zeigt sich auch bei diesem Vorschlag. Er ist überschießend, führt zu Unsicherheiten, trifft mitunter die falschen Unternehmen und ist in der vorliegenden Form deshalb zur Gänze abzulehnen.“ Vorarlbergs Unternehmen würden international für ihre hohen ethischen und sozialen Standards geschätzt, aber gerade die exportorientierte und zulieferintensive Wirtschaft Vorarlbergs könnte hier besonders betroffen sein, warnt der Landesrat: „Wenn große Konzerne verpflichtet werden, ist es sogar naheliegend, dass diese Unternehmen die Pflichten und Risiken nach Möglichkeit überwälzen oder unsere KMU aus den Lieferketten verdrängt werden.“ Für Vorarlberg ist das von großer Bedeutung: „Unsere Wirtschaft besteht zu mehr als 99 Prozent aus Klein- und Mittelbetrieben, die in der Regel nicht über große Verwaltungsapparate verfügen.“ Die Erfüllung dieser Auflagen würde zudem zu einem beträchtlichen Kostenfaktor werden, der sich nachteilig auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auswirken könnte: „Vorarlbergs Unternehmen wollen in erster Linie ihrem Geschäft nachgehen und wir müssen sicherstellen, dass das auch weiterhin möglich ist.“ Es soll nicht verschwiegen werden, dass Befürworter des Gesetzes Gutes wollen. Aber ist der Weg denn der richtige? Ein Kommentar in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ las sich da sehr deutlich. Dort wurde das Lieferkettengesetz als „unselige Richtlinie“ bezeichnet, deren Vorgaben Europas Unternehmen zwingen sollen, „die hohen Wert- und Moralvorstellungen der EU in ihren weltweiten Lieferketten durchzusetzen“. Zitat aus dem Kommentar: „... unter Generalverdacht (gestellt), dringen hiesige Unternehmen mit Gegenargumenten nicht durch. Diese erschöpfen sich nicht in der berechtigten Klage über Bürokratie und Rechtsunsicherheit durch schwammige Regeln, die zum Rückzug aus schwierigen Märkten zwingen könnten, statt zu diversifizieren. Ökonomen weisen auf den Schaden hin, den Lieferkettengesetze in Entwicklungsländern anrichten. Deren Weg zu Wohlstand führt über die Eingliederung in die globale Arbeitsteilung.“

Schon bald nach seiner Fertigstellung im Jahr 1986 wusste man um die Untauglichkeit des Bregenzer Bahnhofs. Doch nach 20 Jahren erfolgloser Planung scheint nun endlich jene Variante vor der Realisierung zu stehen, die laut Architekt Roland Gnaiger (72) Bregenz einen substanziell besseren Stadtteil bringen würde. Der Architektur-Professor sagt im Interview: „Bregenz schickt sich an, zu beweisen, dass wir auch gute, anziehende, lebenswerte Orte schaffen können.“

Herr Professor Gnaiger, das zuständige Bewertungsgremium hat nach Angaben der Stadt Bregenz nun die Bahnhofs-Variante „4a“ zum Siegerprojekt gekürt. Eine gute Entscheidung?

Ja, nach vielen erfolglosen Jahren scheint ein Durchbruch gelungen zu sein. Um das richtig einzuordnen, muss man wissen: Es ging bei diesem Thema um viel mehr als um den Bahnhof. Seit Jahrzehnten gibt es für die Bregenzer Stadtentwicklung keine Entscheidung von vergleichbarer historischer Tragweite. Wie im Leben von Menschen gibt es auch in der Geschichte von Städten große Momente, Momente die über ihr weiteres Schicksal entscheiden. Der 23. Februar war für Bregenz solch ein Moment. Glücklicherweise mit einer Wendung zum Guten.

Wie ist das zu verstehen?

Stellen wir uns einmal vor, unsere Landesregierung hätte nie für die Unverbaubarkeit des österreichischen Bodenseeufers votiert, oder es hätte sich nie jemand dafür eingesetzt, das Aushubmaterial des Arlbergtunnels zum Bodensee zu führen, um damit die unverzichtbaren Seepromenaden zu begründen. Dramatischer noch: Es wäre 1971/72 in den letzten Minuten nicht geglückt, die Autobahn weg von Seeufer und Stadt in den Pfänder zu verlegen, die Stadt und ihr Seezugang wären dauerhaft verdorben. Die den Bahnhof und sein Umfeld betreffende Entscheidung ist vergleichbar folgenschwer. Mit einem Unterschied: Die Vielschichtigkeit dieses Gegenstands ist schwieriger zu vermitteln.

Schwieriger zu vermitteln? Der jetzige Bahnhof, ein Bauwerk von bemerkenswerter Hässlichkeit, zerfällt. Bregenz braucht dringend eine Lösung.

Die Fixierung auf das Errichtungsdatum des Bahnhofs verstellte zu lange den Blick auf das Gesamtfeld. Es galt, eine größere Betrachtungshöhe zu gewinnen. Ohne Rücksicht auf das gesamte Gebiet zwischen Montfort- und Quellenstraße, Casino und Klostergasse würde die größte Bregenzer Entwicklungschance vertan. Im Übrigen: Der Begriff Bahnhof wird den heutigen Anforderungen nicht gerecht. Es geht um eine Mobilitätsdrehscheibe, die auf maximal effiziente, gefahrlose und atmosphärevolle Weise zwischen Bahn, Bus, Pkw, Fahrrad und zu Fuß gehen verbindet und wechseln lässt. Nur wenn wir mit „Bahnhof“ solch einen dynamischen Knoten meinen, können wir bei diesem Begriff bleiben.

Lässt sich da – als Positiv-Beispiel – auch auf die Erweiterung der Fußgängerzone verweisen?

Es ist erlebbar, wie anders sich Bregenz mit der erweiterten Fußgängerzone zeigt, wie das soziale Leben damit aufatmet. Dieser Wandel wird sich Kürze auch an den Umsätzen der Läden und Gastronomie abbilden. Gegen ein solches Stadtleben kann sich doch niemand ernsthaft stellen. Es darf um den Bahnhof gleich einladend und freundlich werden wie am Sparkassenplatz, rund um den Leutbühel oder in der Anton Schneiderstraße.

Als Eingangstor in die Landeshaupt- und Festspielstadt Bregenz müssen der Bahnhof und sein Vorplatz ähnlich wohlwollend willkommen heißen wie der Kornmarktplatz.

Seit Jahrzehnten wird geplant. Was spricht denn gegen die letzte, 2018 noch gültige Planung?

Sie hätte den Keil, den das heutige, öde Bahnhofsumfeld zwischen das alte Zentrum und die bewohnerstarken Bezirke jenseits der Quellenstraße treibt, für immer vertieft. Die derzeitige Landesstraße ist das Grundübel. Unverändert ließe sie vom Verkehr umspülte, inselartige Restflächen übrig. Im Ergebnis wäre alles auf eine filetierte Stadt und letztklassige Wohn- und Arbeitsumfelder hinausgelaufen. Den Fußgängerinnen und Radfahrern würde kein Schutz vor Lärm geboten, kein einladender Platz, keine ruhige Straße, keine Erlebnisqualität. Und ein von manövrierenden Bussen zerschnittener Bus- und Bahnhofsplatz, der noch gefährlicher und unattraktiver wäre, als er heute schon ist. Vorarlberg gilt international als Architekturmusterland. Weder die Landes-, noch die Stadtregierung können sich die bestehende Verkehrswüste rund um den Bahnhof als Visitenkarte für die Landeshaupt- und Festspielstadt Bregenz wünschen.

Sie sagten zuvor, die Landesstraße sei das Grundübel.

Das Grundübel liegt in der Führung der Straße. Diese Straße, deren S-Kurve den quer im Raum stehenden Bahnhof umrundet, ist die Manifestation der autogerechten, gleichzeitig menschenfeindlichen Stadt. In Europas historischen Städten kennen wir derartige, für hohe Geschwindigkeit gebaute Kurvenradien nicht. Während der vergangenen Jahrzehnte haben wir dem motorisierten Verkehr grundsätzlich jeden Vorrang eingeräumt. Damit sind die Städte und ihre Bewohnerinnen unter die Räder gekommen. Heute gilt es, die Städte den Menschen zurück zu geben. Verkehrspolitik ist nicht länger Autolobbying! Ohne Verlegung der Landesstraße an die Bahngleise – wie vor dem Postamt und Kunsthaus – ließe sich kein substanziell besserer Stadtteil errichten.

Es standen sechs Entwurfsvarianten zur Entscheidung an. Die ausgewählte Variante 4a wurde auch von Ihnen favorisiert. Was zeichnet diese aus?

Sie erweitert die Schönheit und den Lebens- und Aufenthaltswert der alten Bregenzer Stadträume in Richtung Zukunft, Klima-Resilienz und Quellenviertel. Zu Fuß gehen und Radfahren werden priorisiert, Bahnhof und Bahnhofsplatz werden einer Landeshauptstadt entsprechend würdig gestaltet. Diese Variante schlägt eine Brücke zwischen historischem Zentrum und den jüngeren Wohngebieten und vermittelt zwischen Stadt, See und Festspielbezirk.

Was sprach gegen Varianten, welche den Bahnhof auf die Fläche des heutigen Parkplatzes – Seestadt – verlegen? Was sagt der Fachmann?

Je näher der Bahnhof an das Stadtzentrum rückt, umso schwerer fällt es, Lebendigkeit und Frequenz im ganzen Entwicklungsgebiet aufrecht zu erhalten. Sein Abrücken von Quellenviertel, Mehrerau und Vorkloster hätten deren Bewohnerinnen zu Recht als abweisende Geste verstanden. Auch würde eine Bahnhofpassage in unmittelbarer Nachbarschaft zur attraktiv neugestalteten Hypopassage als Schildbürgerstreich gesehen. Außerdem ignorierte diese Lage die Bedeutung des Festspielbezirks. Denn hätten das Stadion, das Frei- und Hallenbad, das Casino und erst recht das Festspielhaus nicht heute bereits einen direkten Bahnanschluss, man müsste ihn glatt erfinden!

Pointiert gefragt, provokant gefragt: Waren die Entscheider mit der Komplexität des Themas überfordert?

Politische und finanzielle Motive werden zu selten mit fachlichen Expertisen zur Deckung gebracht. Auf diesen Ort wirken ungemein viele Faktoren und gegensätzliche Interessen ein. Es geht um Besitzverhältnisse und Kostenübernahme zwischen Land, Stadt, Investoren, ÖBB. Es geht angesichts der Vielschichtigkeit aber auch um Vorstellungskraft und Unterscheidungsvermögen. Und es geht um Kooperationsbereitschaft. Ich habe Verständnis dafür, dass Laien von der Vielschichtigkeit gefordert, mitunter überfordert sind. Es gilt festzuhalten: Der gute Wille aller Beteiligten hat zu einer Lösung im Sinne aller geführt.

An einem schönen Platz? Es handelt sich beim heutigen Bahnhofsumfeld um den hochwertigsten Baugrund Vorarlbergs! Wo noch ließe sich so dicht an einem gelungenen Stadtzentrum leben oder arbeiten, unmittelbar angeschlossen an alle Verkehrsmittel? Wo sonst hätte man den See und seine Promenade vor der Haustüre und erreichte im Nu den Festspielbezirk und die seeseitigen Sport- und Freizeitanlagen? Unter idealen Bedingungen können in Bregenz Mitte 4000 bis 5000 Menschen höchstwertig wohnen und/ oder arbeiten. Der schöne, programmatische Name „Bregenz Mitte“ wird infolge des gewählten Projek tes mit Leben gefüllt. Jede andere europäische Stadt schätzte sich glücklich, hätte sie so nahe an ihrem Zentrum ein solch bedeutendes Entwicklungsgebiet wie Bregenz.

gestalteten Empfang. Auch ein Ende der exorbitanten Flächenversiegelung liegt im Landesinteresse. Im ganzen Land kann enorm viel wertvollster Grünraum erhalten bleiben, wenn es gelingt, mehr als 4000 Menschen in Bregenz Mitte anzusiedeln. Mit einer verkehrsberuhigten Hauptstadt und dem in Aussicht gestellten Mobilitätsknoten wird das Land zum Vorreiter einer neuen Verkehrs- und Klimapolitik.

Die Investoren … … müssen nicht in Verkehrsinseln investieren oder ihr Geld in einer schäbigen Peripherie versenken und stehen glaubwürdig für Nachhaltigkeit. Nichts ist so nachhaltig und auch monetär interessant, wie ein nutzungsneutrales Haus im Zentrum einer wunderbar gestalteten, klimaresilienten Stadt. Funktional gelungene und schöne Häuser behalten Wert und Bestand über Jahrhunderte.

Die ÖBB …

… hat in den vergangenen Jahren in ganz Österreich vorbildliche Bahnhöfe gebaut. Eine Mobilitätsdrehscheibe am Stand des Wissens und der Zeit, funktional, schön und anziehend, noch dazu am Ufer des Bodensees und im Dreiländereck, wird auch für die Bundesbahnen ein stolzes Renommierprojekt.

Ist es angemessen, von einer Jahrhundertchance für Bregenz zu sprechen?

Das wäre eine grobe Untertreibung! Wird eine Straße von Bauten mit unterschiedlichen Besitzverhältnissen gesäumt, dann ist deren Bestand gewissermaßen für ewig in Beton gegossen. Die größere Hoffnung ist die: Dass Demokratie mehr kann als autogerechte Stadt, Speckgürtel, Zersiedlung und Bodenversiegelung. Dafür braucht es neue Aushandlungs- und Qualitätssicherungsformen. Bregenz schickt sich an, zu beweisen, dass wir auch gute, anziehende, lebenswerte Orte schaffen können und unserem baukulturellen Erbe gerecht zu werden in der Lage sind.

Und das Land Vorarlberg … … der See, die Festspiele, das Landhaus und die Landeshauptstadt „gehören“ allen Bürgerinnen und Bürgern Vorarlbergs. Allen garantiert das Siegerprojekt einen freundlichen, sorgfältig

Gestatten Sie mir die Frage: Warum waren – und sind – Sie da derart engagiert?

Bregenz ist meine Heimatstadt. Ich bin hier aufgewachsen. Auch wenn ich jahrzehntelang woanders lebte und auf der ganzen Welt herumgekommen bin: Gerade im Vergleich lernte ich diesen Ort zwischen Berg und See richtig schätzen. Ich weiß nicht, ob alle Bregenzerinnen und Bregenzer die Schönheit ihrer Stadt ausreichend würdigen. Ich durfte in den vergangenen Jahren viel über Stadtbaukunst lernen. Diese Expertise bringe ich gerne auch für Bregenz ein.

Vielen Dank für das Gespräch! „E eicheinladend und freund

Der Umgang mit vermeintlichen Plagiaten muss sich ändern. Eine offizielle Kommission sollte Vorwürfe erst prüfen, bevor sie an die mediale Öffentlichkeit gelangen.

Von Silvia Ettl-HuberIch habe Anfang der 1990er-Jahre zeitgleich mit Alexandra Föderl-Schmid und Stefan Weber Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Salzburg studiert. Die Journalistin, Vize-Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung und frühere STANDARD-Chefredakteurin Föderl-Schmid lernte ich zwar nicht während des Studiums kennen, durfte aber später bei der einen oder anderen Podiumsdiskussion mit ihr diskutieren. Mit Weber drückte ich ab und an die Bank im Seminarraum. Nicht selten waren wir einer gemeinsamen kritischen Meinung. Dass das erwünschte kritische Denken von damals, Jahrzehnte später in Verbindung mit Worten wie Jagd, Plagiatsfragmenten und Verzweiflungstat in den Medien auftaucht, ist menschlich bedrückend.

Als Hochschulprofessorin, die mittlerweile hunderte Masterarbeiten betreut hat, scheint es mir eine Pflicht, endlich auch fachlich Stellung zu beziehen. Viel zu lange haben wir uns an den Universitäten und Hochschulen unkollegial gegenüber den Betreuenden der geschmähten Arbei-

ten weggeduckt, um nicht ins Visier des sogenannten Plagiatsjägers zu geraten.

Keine Betrugsabsicht

Das, was Weber als Plagiat anprangert, ist meist nicht mehr als eine Abweichung von seinen (!) wissenschaftlichen Standards. Absatz für Absatz werden in hundertseitigen Arbeiten Mängel gesucht. Mit neuen digitalen Möglichkeiten wird über fast 30 Jahre alte Arbeiten aus dem Vor-Internet-Zeitalter geurteilt. Das Wort „Plagiat“ sollte dabei den Eindruck schüren, dass das ganze Werk gestohlen und für das eigene ausgegeben wurde, dass es sich bei der Autorin um eine faule und betrügerische Person handle. Dabei besteht das Hauptvergehen dann oft darin, dass in der Einleitung der Arbeit eigener Text formuliert wurde. Etwas, was manche Hochschulen sogar verlangen. In anderen Fällen wurde über mehrere Absätze hinweg nur ein Autor zitiert. Das kann man als geistige Aneignung im Sinne eines Plagiats sehen, aber das Vorgehen liegt weit weg von einer Betrugsabsicht.

Es gibt übrigens auch keine Pflicht zur exzellenten Dissertation. Möglicherweise wurden die von Weber angemerkten Mängel ohnehin in einem Gutachten an gemerkt und sind in die Beurteilung eingeflossen.

Es ist ein bisschen so, als würde eine Volksschullehrerin die Dikta te von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Kanzler Karl Ne hammer oder Vizekanzler Wer ner Kogler heraussuchen und man stellt fest, dass diese nicht exzellent waren – zumal seitdem ei ne Rechtschreib reform stattge funden hat. Wobei ich

hier der politischen Hierarchie im Land folgend nur drei männliche Beispiele genannt habe. In der Wahl der Personen scheint Weber eher ein spezielles Faible für die Jagd auf von Frauen verfasste Abschlussarbeiten zu haben. Aber das ist eine andere Geschichte.

Mehrköpfige

Kommission

Ein Lösungsansatz? Es ist an der Zeit, eine offiziell ernannte mehrköpfige Plagiatskommission einzurichten, die Vorwürfe im Mehraugenprinzip prüft, bevor Medien involviert werden.

Leserbrief zum Artikel von Josef Moosbrugger „Alpwirtschaft versus Großraubtier“ aus Thema Vorarlberg, Ausgabe Nr. 95, Februar 2024

Als Nachbar von Vorarlberg lese ich neugierig und aufmerksam einzelne Beiträge zum Land. Ich bin oftmals als Biologe in Vorarlberg unterwegs, im Rheintal und im Rheindelta, habe Kontakt zu Vorarlbergern, die sich für den Erhalt und die Förderung der natürlichen Mitwelt einsetzen. Ich habe gestaunt, wie Josef Moosbrugger, der Präsident der Landwirtschaftskammer, sich über den Wolf und die Alpwirtschaft äußert. Da stellt er Behauptungen in den Raum, die sich bei einer sorgfältigen Analyse der Fakten nicht halten lassen. Er behauptet, dass der Wolf die Weidewirtschaft, die Jagdwirtschaft (?),

Tourismus, Kulturland und Biodiversität bedrohen soll. Beim Tourismus bietet der Wolf durchaus Potenzial. In den Abbruzzen liegt Alfadena. Das Ortschild weist den Zusatz „Città del Lupo“ auf. Im Dorf ist ein kleines Wolfsmuseum, das den Wandel der Einstellungen gegenüber dem Wolf aufzeigt. Im Museum sind Angebote für „Exkursionen zu Wolf und Bär“ von ausgebildeten WanderleiterInnen.

Nach Moosbrugger bedroht der Wolf auch die Jagdwirtschaft. Beobachtungen eines bündnerischen Jagdaufsehers seit 2000, den ersten Wölfen im Gebiet, zeigen andere Wirkungen: Die erlegten Hirsche, Rehe und Gämsen waren gesund und kräftig. Es fehlten kranke und schwache Tiere. Förster bemerkten an mehreren Stellen einen Rückgang des Verbisses und das Aufkommen zu Jungtieren.

Moosberger lobt den äußerst problematischen Abschuss von Wolfsrudeln in der Schweiz, behauptet, dass die Herdenschutzmaßnahmen wirkungslos gewesen seien. Die Aussage stimmt so nicht. Die getätigten Wolfsabschüsse wurden aus Rücksichtnahme auf die Landwirtschaftslobby veranlasst. Sie waren größtenteils willkürlich und politisch

Die Haltung und die Forderung von Moosberger ist identisch mit den Forderungen des schweizerischen Bauerverbandes. Sie verhindert ein sachliches Gespräch und verhindert Lösungen bei Problemen, die Wölfe verursachen können. Die Flinte ist die schlechteste Lösung im Natur- und Kulturraum der Alpen.

Aus meiner Sicht hat Moosberger zu wenig nachgedacht, dafür mit Schlagworten polemisiert. Mit freundlichen Grüßen, Josef Zoller, Rorschach

Leserbrief zu Thema Vorarlberg, „Sachkundige Informationen“ Ausgabe Nr. 95, Februar 2024

Sehr geehrter Herr Chefredakteur Dünser. Ihren Gesellschaftsteil von Thema Vorarlberg lese ich immer mit Interesse. Die letzte Ausgabe (Februar 2024) möchte ich aber im Speziellen hervorheben. Kaum irgendwo in Vorarlberger Printmedien finden sich begründet. Eine fachlich fundierte Überwachung des Wolfsbestandes sieht anders aus.

Artikel in gefälliger Aufmachung zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen wie in Ihrer Publikation. Neben solchen von regionalem Interesse und den kleinen Kommentaren und Glossen, den belebenden Karikaturen, raschen Sprüchen und Zitaten erscheinen sachkundige Informationen zu diversen Sachgebieten (zum Beispiel Geologie, Medizin, Kulinarik, Botanik), profunde geschichtliche Analysen, kritische, individuelle, philosophische Deutungen zeitnaher Probleme und originelle querdenkerische Ideen zu politischen und ökonomischen Ärgernissen.

Diesmal möchte ich besonders die Artikel von Peter Melichar, Kurt Bereuter, Thomas Feurstein und J. Georg Friebe und den Bericht von Angelika Schwarz erwähnen. Neue Denkweisen und Einsichten sind immer wieder aus den gut geführten Interviews zu gewinnen, diesmal insbesondere aus jenen mit Otfried Höffe und Marie-Luisa Frick.

Obwohl ich die Vorarlberg-Themen mit meinem Zeitungs-Abo regelmäßig bekomme, habe ich jetzt doch von Ihrem Angebot eines Gratis-Abos Gebrauch gemacht. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Walter Simma, Feldkirch

Endlich wurde korrigiert, was zwar erst vor acht Jahren eingeführt wurde, aber dennoch überfällig war. Damals war die Lehrerausbildung von fünf auf sechs Jahre verlängert worden. Nun soll das Studium für die Primarstufe (Volksschule) und die Sekundarstufe (AHS, BHS, Mittelschule) aus drei statt vier Jahren Bachelor- und zwei Jahren Masterausbildung bestehen. Unter anderem damit will Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) dem immer größer werdenden Personalmangel entgegenwirken. Ein Schelm, wer dabei denkt, dass man von dieser Entwicklung auch schon vor acht Jahren hätte wissen können.

Es dauert nicht lange, da findet der Minister Post in Form eines offenen Briefes in seinem ministerialen Briefkasten. Absender: eine Gruppe Vorarlberger Lehramtsstudenten. Inhalt: Auch wenn man die Korrektur nach acht Jahren grundsätzlich für die kommenden Jahrgänge begrüße, so sei es dennoch hochgradig ungerecht für ihre „Generation“ und dafür wollen sie vom Steuerzahler entschädigt werden: „Dieses eine zusätzliche Jahr, das wir durchlaufen, muss unserer Meinung nach in irgendeiner Form kompensiert oder abgegolten werden.“ Die längere Studiendauer habe finanzielle und berufliche Nachteile für die betroffenen Jahrgänge, etwa durch den Verlust eines Jahresgehaltes und der fehlenden Pensionsanrechnung. „Garniert“ wird der Brief mit dem Vorwurf zu geringer Wertschätzung für den Beruf und dem Wunsch nach einer Debatte über die gesellschaftliche Anerkennung der Lehrerausbildung in Österreich. Und wenn man schon einmal bei der Zeitung ist, wird der Journalistin noch in den Block diktiert, dass das Bildungssystem derzeit sowieso auf der Intensivstation liege.

Ob der offene Brief zur schnellen Genesung und zur Verlegung in die Normalstation und dem Wunsch nach einer höheren Wertschätzung wirklich hilft? Könnte schwierig werden. Noch nicht zu Ende studiert (in Österreich immer noch praktisch gratis), noch nie im erlernten Beruf gearbeitet, aber bereits die erste Entschädigung vom Staat fordernd und noch vor der ersten gehaltenen Unterrichtsstunde damit hadernd, dass man auf einer Intensivstation arbeiten muss. Findet das wirklich jemand ausserhalb dieser Gruppe gut?

Mit ziemlicher Sicherheit ja. Schon gar nicht ist auszuschliessen, dass die Politik dem Begehr der angehenden Pädagogen Gehör schenken könnte. Spätestens seit Corona ist in Österreich die Gießkanne das meistgenützte politische Instrument. „Darfs ein bisschen mehr sein und das für alle?“ Ein bisschen mehr Covid-Hilfe, ein bisschen mehr Klimabonus, ein bisschen mehr Förderung oder Mehrwertsteuerbefreiung für die PhotovoltaikAnlage, die man vor allem deshalb anschafft, weil sie sich –auch ohne Förderung – schlicht rechnet. Gerne zum Drüberstreuen und ebenfalls zum größten Teil auf Steuerzahlerkosten eine neue Heizung für zu Hause, das Gratis-Klimaticket für Bus und Bahn für alle 18-Jährigen oder – zumindest für die auswärts Studierenden – zur Hälfte von vielen Standortgemeinden finanziert. Das nennt man dann wohl „schlau“, weil damit die Studiosi den Hauptwohnsitz in ihrer Gemeinde belassen, wofür die Kommunen aus einem anderen Fördertopf deutlich mehr Geld erhalten, als sie den Studenten mit auf den Weg geben.

Und zum Drüberstreuen wirft der Kanzler in seiner Rede zur Nation noch einen quasi „Nehammer-Tausender“ unters Volk, weil man in dessen Augen wohl nur dann kein fauler Hund ist, wenn man 100 Prozent arbeitet. Eh schon wurscht bei 33 Milliarden an Förderungen, die der Staat jährlich ausgibt. Damit beträgt Österreichs Förderquote 7,5 Prozent und ist damit längst deutlich höher als im EU-Schnitt (6,7 Prozent).

Und noch etwas wurden wir in den vergangenen Jahren gelehrt. Auch bei der Auswahl der Förderungs-Adressaten ist man nicht zimperlich. Wer reibt sich nicht die Augen, wenn er hört, dass Milliarden-Pleitier René Benko für sein 6-Sterne-Chalet „N“ in Oberlech 1,2 Millionen an Covid-Förderungen erhalten hat, wie auch alle russischen Oligarchen, die sich meist über zypriotische Briefkastenfirmen Hotels – oder sind es doch keine – in den Winter-Hotspots unter den Nagel gerissen haben.

Spätestens seit Corona ist in Österreich die Gießkanne das meistgenützte politische Instrument.

Auch sie sollen in Zukunft, geht es nach dem fürsorglichen Staat, zumindest einmal am Tag warm essen können.

Über den erwähnten „NehammerTausender“ kann sich weder jemand, der neben der Erziehung von Kindern oder der Pflege der Eltern „nur“ 80 Prozent arbeitet als auch ich mich als altmodisch Vollzeit arbeitender Grenzgänger nicht freuen. Den schweizerischen „Karin Keller-Sutter-Tausender“ gibt es nämlich nicht. Die Bundesrätin und Vorsteherin des Eidgenössischen Finanzdepartements hat derzeit ganz andere Sorgen. Am 3. März, also kurz nach dem Erscheinen dieser Ausgabe, stimmt das Schweizer Volk über eine zusätzliche 13. AHVRente (Alters- und Hinterlassenschaftsversicherung) ab. Die Initianten fordern gleichzeitig, dass sichergestellt werden müsse, dass Menschen, die Ergänzungsleistungen bekommen – also den wirklich Bedürftigen – diese nicht gekürzt werden. Wie gegenfinanziert werden soll, lassen die Initianten offen.

Karin Keller-Sutter von der freisinnigen FDP wehrt sich mit Händen und Füßen gegen die zusätzliche Rente für 2,6 Millionen Pensionierte, obwohl die AHV bis zumindest 2030 nicht defizitär ist. Das wurde durch verschiedene Reformen, etwa durch die vom Volk 2022 abgesegnete schrittweise Anhebung des Pensionsalters für Frauen auf 65 Jahre, sichergestellt. Die noch bestehende finanzielle Balance sieht Keller-Sutter massiv gefährdet, weil die Umsetzung der Initiative schon im ersten Jahr 8,7 Prozent oder 4,1 Milliarden Franken mehr kosten würde. Ein Szenario, das bei österreichischen Politikern nur ein müdes Lächeln auslöst. Obwohl die Zuschüsse zu den Pensionen inzwischen beinahe ein Viertel des Gesamtbudgets ausmachen, hat man auch hier schnell wieder die Gießkanne ausgepackt. 9,7 Prozent mehr für (fast) alle. Hätte man das „förderungs-verwöhnte“ Volk gefragt, es wäre nichts anderes herausgekommen. Wie die Schweizer am 3. März entscheiden, war – gemäß den jüngsten Umfragen – noch offen.

Zur Person CHRISTIAN ORTNER

* 1971 in Lustenau. Von 2002 bis 2012 war der promovierte Jurist Chefredakteur der Vorarlberger Nachrichten. 2013 bis 2019 bei der NZZ Mediengruppe. Seit 2019 bei CH Media, einem Jointventure von NZZ Regionalmedien und AZ Medien; Chefredakteur von sechs regionalen Newsportalen.

Die Onlineseite vorarlberg.ORF.at verbuchte 2023 über 100 Millionen Seitenaufrufe. Die Social Media-Community ist auf über 86.000 Follower gewachsen. Die Podcasts des ORF Vorarlberg mit sieben Angeboten in neuem Look werden sehr gerne genutzt.

„Vorarlberg heute“ bis zu 86 Prozent Marktanteil

2023 erzielten einzelne Ausgaben des täglichen TV-Magazins „Vorarlberg heute“ über 80 Prozent Marktanteil, der höchste Wert lag bei unschlagbaren 86 Prozent. Damit wurden Bestwerte seit 2020 erreicht, haben doch zu Spitzenzeiten bis zu 94.000 Zuschauerinnen und Zuschauer um 19.00 Uhr in ORF 2 V „Vorarl-

nem durchschnittlichen Jahresmarktanteil von 64 Prozent (Montag bis Sonntag), wochentags sind es sogar 65 Prozent.

Seit 1. Jänner 2024 steht „Vorarlberg heute“ online mit Untertiteln zur Verfügung. Bereits kurz nach Ende ist die TV-Sendung auf der ORFTVthek sowie auf der neuen Seite on.ORF.at mit Untertiteln abrufbar.

ORF Radio Vorarlberg klare Nummer 1 Laut zuletzt veröffentlichtem Radiotest ist ORF Radio Vorarlberg jener Radiosender, den alle Vorarlbergerinnen und Vorarlberger ab zehn Jahren am längsten und am meisten hören. Kein anderes Radio in Vorarlberg wird täglich von so vielen Personen eingeschaltet

vorarlberg.ORF.at verzeichnete 2023 über

und so lange gehört. ORF Radio Vorarlberg hat die höchste Reichweite und den größten Marktanteil.

vorarlberg.ORF.at mit neuen Rekorden

Die Onlineseite vorarlberg.ORF.at kam 2023 pro Monat auf 2,4 Millionen Visits, dabei wurden die Seiten monatlich 8,5 Millionen Mal aufgerufen. Die Seitenzugriffe haben damit gegenüber 2022 um 15 Prozent zugenommen. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 konnten die Seitenaufrufe sogar mehr als verdoppelt werden. Auch die Visits wurden in diesem Zeitraum mit einem Plus von insgesamt 46 Prozent massiv gesteigert. Auf das gesamte Jahr 2023 aufsummiert kommt vorarlberg.ORF.at auf über 100 Millionen Seitenaufrufe.

Social Media-Community groß und jung

Die Facebook-Seite „ORF Vorarlberg“ und der Instagram-Account „orfvorarlberg“ haben zusammen aktuell über 86.000 Follower und erreichen mit den redaktionellen Inhalten rund 156.000 Personen pro Tag. Die Social MediaCommunity des ORF Vorarlberg ist jung: Das Durchschnittsalter der rund 50.000 Follower auf Instagram liegt bei 32 Jahren, knapp 70 Prozent sind jünger als 35 Jahre.

„Mein Dank gilt unserem großen, treuen Publikum und dem gesamten Team des ORF Vorarlberg für den tollen Einsatz! Mit unseren Medien sind wir da für die Menschen – mit Information, Unterhaltung, Sport und Kultur aus Vorarlberg. Ein ‚ORF Vorarlberg für alle‘ eben!“

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg

„So viele Menschen täglich zu informieren und zu unterhalten ist eine große Verantwortung, die wir als Redaktionsteam sehr ernst nehmen und eine Aufgabe, der wir jeden Tag mit höchster journalistischer Sorgfalt, großem Einsatz und viel Freude nachkommen.“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg

Zur Person KURT BEREUTER * 1963, studierte BWL, Philosophie und Politikwissenschaften. Organisationsberater und -entwickler, freier Journalist und Moderator, betreibt in Alberschwende das Vorholz-Institut für praktische Philosophie.

Einer neuen Umfrage des Gallup-Institutes zufolge gibt es einen Zusammenhang von Mediennutzung und der Beteiligung an Wahlen. Es mag jetzt nicht verwundern, dass jene, die Medien stärker nutzen, sich auch eher an Wahlen beteiligen. Ist Demokratie doch eine Regierungsform, bei der sich eine Gesellschaft darauf geeinigt hat, dass die Lenkung durch die Politik vernunftgeleitet sein soll und es einen Austausch von Argumenten wenigstens geben soll. Demokratie muss also durchschaubar und ihre Entscheidungen in der Entstehung nachvollziehbar sein. Damit vernunftgeleitete Entscheidungen durch die Bürgerschaft möglich und akzeptiert werden, bedarf es also guter Argumente und die setzen wiederum Informiertheit der Wählenden voraus.

Vertrauen in Informationen und politische Akteure

Aber auch bei repräsentativen Demokratien ist es entscheidend, dass Wählende gut informiert sind, die getroffenen Entscheidungen gut akzeptieren und deren demokratisches Entstehen respektieren können. Überspitzt formuliert, könnte man theoretisch behaupten, je besser informiert die Wählenden sind, desto eher werden vernunftgeleitete Entscheidungen zustande kommen, beziehungsweise akzeptiert werden. Dass dem aber so ist, braucht es Vertrauen in die Informationen und Vertrauen in die politischen Akteure. Die einen müssen gut recherchiert, gut aufgearbeitet und gut präsentiert werden und die anderen müssen vernunftgemäß agieren. Deshalb gibt es – zumindest theoretisch – in liberalen Demokratien das freie Mandat, bei dem der oder die politisch Verantwortlichen an ihre Vernunft und ihr Gewissen gebunden sind und gerade nicht an ihre Wählerklientel. Auf die werden sie ein Auge werfen müssen, sofern sie wiedergewählt werden wollen, aber sie sollten gerade nicht „nur“ nach deren Meinung agieren, sonst werden sie zu Populisten. Letztlich müssen sie immer auch „das Große und Ganze“ im Auge behalten und nach reiflichem Überlegen vor ihre Wählerschaft hintreten und ihre Entscheidung vertreten und bestenfalls auch argumentativ erklären.

Die Gallup-Umfrage zu den Nachrichtenmedien Knapp unter 80 Prozent der Befragten informiert sich laut Umfrage mindestens

täglich einmal in den Medien über aktuelle Ereignisse. Aber knapp über 80 Prozent der Befragten halten Nachrichten für sich wichtig. Wobei die Zahl jener, die Nachrichten nicht mehr regelmäßig nutzen, steigt, was auch in früheren Studien schon festgestellt wurde. Interessant und auffällig ist der Zusammenhang von Nachrichtennutzung und der Teilnahme an Wahlen. 85 Prozent der überzeugten Wähler und Wählerinnen geben an, dass sie mindestens einmal täglich Nachrichten nutzen, während es bei den überzeugten Nichtwählern nur 48 Prozent sind, die mindestens einmal täglich Nachrichten nützen. Ähnlich ist es bei den Demokratiezufriedenen und den Demokratieunzufriedenen, wenn auch nicht in diesem Ausmaß. Demokratiezufriedene nutzen Nachrichten häufiger als Demokratieunzufriedene. Dabei sind über 90 Prozent der Befragten der Meinung, dass

An unterster Stelle liegt das Vertrauen in die österreichischen Medien bei Nachrichten aus der Innenpolitik.

unabhängige und kritische Nachrichtenmedien für unsere Demokratie sehr oder eher wichtig sind. Aber nicht einmal 60 Prozent geben an, dass die österreichischen Nachrichtenmedien für unsere Demokratie einen sehr oder eher großen Beitrag leisten. Das größte Vertrauen in eine richtige, faire und objektive Berichterstattung haben die Befragten in die Sportberichterstattung, bei der 79 Prozent sehr hohes oder eher hohes Vertrauen haben. Das geringste Vertrauen allerdings in der Berichterstattung über die Innenpolitik, die österreichische Politik, bei der nur mehr jede/r zweite Befragte/r sehr oder eher hohes Vertrauen in die österreichischen Nachrichtenmedien hat. Bei regionalen und lokalen Themen ist das Vertrauen bei fast Dreivierteln der Befragten zumindest eher hoch und bei der internationalen Berichterstattung ist dieses immerhin noch bei 57 Prozent

mindestens eher hoch. Also an unterster Stelle liegt das Vertrauen in die österreichischen Medien bei Nachrichten aus der Innenpolitik. Dabei wäre den Befragten die Glaubwürdigkeit eines Nachrichtenmediums mit 80 Prozent sehr wichtig, trifft aber laut Umfrage nur auf 16 Prozent sehr zu. Andererseits ist den Nachrichtennutzern die „Aktuelle Nachricht“ nur zu 66 Prozent sehr wichtig und wird auch von 41 Prozent als sehr zutreffend beurteilt. Man könnte also festhalten, dass Aktualität möglicherweise auf Kosten der Glaubwürdigkeit in den Nachrichtenmedien geht: Speed kills?

Das Vertrauen in die österreichischen Parteien

Im Jänner 2024 wurde repräsentativ erhoben, dass den Aussagen der Parteivorsitzenden max. 36 Prozent der Befragten sehr oder eher vertrauen, wobei Andreas Babler diese Liste mit diesem Wert anführt, vor Werner Kogler (34 Prozent), Beate Meinl-Reisinger (34 Prozent), Karl Nehammer (32 Prozent), Dominik Wlazny (32 Prozent), Herbert Kickl (30 Prozent) und Günther Hopfgartner von der KPÖ mit 22 Prozent. Wobei zu beachten gilt, dass in diesem vorgeblich repräsentativen Sample mit 13 Prozent am meisten der Befragten angeben, dass sie der FPÖ sehr positiv gegenüberstehen. So trauen dann auch 35 Prozent der Befragten der FPÖ und der SPÖ sehr und eher zu in Österreich positive Veränderungen herbeizuführen und die Neos (33 Prozent) und die ÖVP (32 Prozent) folgen dahinter. Immerhin 23 Prozent würden sogar der KPÖ das sehr und eher zutrauen.

Der Spiegel des Vertrauens

Jede Demokratie ist so stark, wie das Vertrauen der Bürgerschaft in sie, egal ob bei eher direktdemokratischen oder repräsentativen Demokratiesystemen. Für dieses Vertrauen sind per se alle in einer Demokratie verantwortlich, die politisch aktiven Menschen in besonderem Maße. Dann sind aber schon die Nachrichtenmedien gefordert, dem Vertrauen der Nutzer zu entsprechen und mit diesem Vertrauen verantwortungsvoll umzugehen. Immerhin ist die Einstellung gegenüber Journalisten laut obiger Umfrage im letzten Halbjahr von 62 Prozent auf 68 Prozent „sehr und eher positiv“ gestiegen.

Der heimische Tourismus ist in Bewegung – in Richtung der gemeinsam entwickelten Vorarlberger Tourismusstrategie 2030. Im Zentrum stehen vier Werte: Authentische Gastfreundschaft, weltoffene Regionalität, faire Kooperation und nachhaltige Entwicklung. Diese Werte bringen auf den Punkt, mit welcher Haltung bereits heute viele Gastgeberinnen ihrer täglichen Arbeit nachgehen. Wir haben bei drei Betrieben nachgefragt, wie sie „Gastgeben auf Vorarlberger Art“ leben.

GVA Tourismusnetzwerk

– eine Initiative von Vorarlberg Tourismus

Das GVA Tourismusnetzwerk unterstützt Betriebe dabei, die Werte der Vorarlberger Tourismusstrategie 2030 umzusetzen und sie Gästen spürbar zu vermitteln.

Kontakt und Informationen: Annemarie Felder, Koordinatorin GVA Tourismusnetzwerk gva@vorarlberg.travel

Der HIRSCHEN DORNBIRN positioniert sich als „boutiquestyle hotel“ und ist nicht zuletzt bekannt für seinen wortwörtlich ausgezeichneten Brunch, den auch externe Gäste genießen. Charlotte Hirt, die den 1743 gegründeten Familienbetrieb im Stadtteil Haselstauden führt, ist es wichtig, „sich auf Augenhöhe wohlwollend zu begegnen. Gastfreundschaft wird sowohl vom Team als auch von unserer Familie gelebt.“

Die Gäste kommen aus der DACH-Region und von noch weiter her. Sie sind an der regionalen Vielfalt bei Produkten und Landschaft, an Kultur und Architektur interessiert. „Urlauber und Geschäftsreisende schätzen unsere Liebe zum Detail, die persönliche Ansprache und natürlich unsere Gastfreundschaft!“ Charlotte Hirt weiß, dass sich die Wünsche von Kund:innen und Mitarbeiter:innen gleichermaßen weiterentwickeln. Ihr geht es darum, Werte zu vermitteln und Individualität zu fördern. Ein weiteres Credo lautet: „Trends erkennen, aber nicht wetteifern!“

„Eine Landpartie mit Tisch und Bett“ – das ist der GASTHOF RÖSSLE in BRAZ auf eine griffige Formel gebracht. Gastgeber Martin Bargehr spricht mit seinen Gästen nicht nur gern über Speis und Trank, sondern interessiert sich für vielfältige Themen. Das wissen sie sehr zu schätzen, ebenso wie Martins Bruder Valentin, der Inhaber und Küchenchef: „Es ist ein großes Glück, neben ihm viele langjährige Mitarbeiter zu haben.“ Auf Kontinuität setzen die Bargehrs auch in den Beziehungen zu ihren regionalen Lieferant:innen. Zehn Zimmer hat der „gewachsene Betrieb“, den er in dritter Generation leitet.