ARTE | STORIA | ARCHEOLOGIA | LETTERATURA | SOCIETÀ | MUSICA | SCIENZE 78|2022 NUMERO NOVEMBRE

ISSN 1127-5871 Rivista di divulgazione culturale e artistica del territorio marchigiano | Sped. in a.p. - 70% - Filiale di Ancona

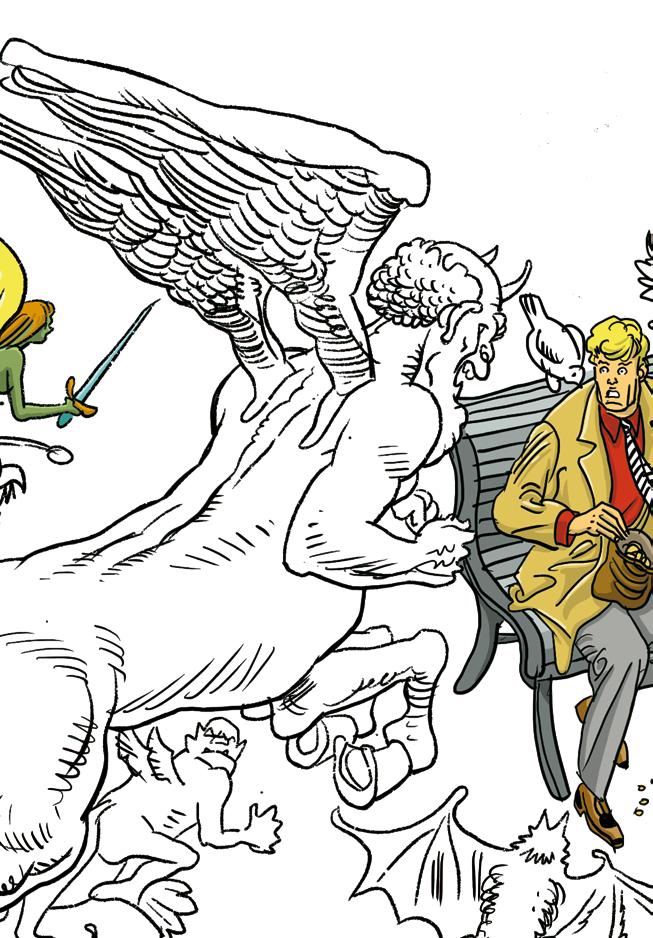

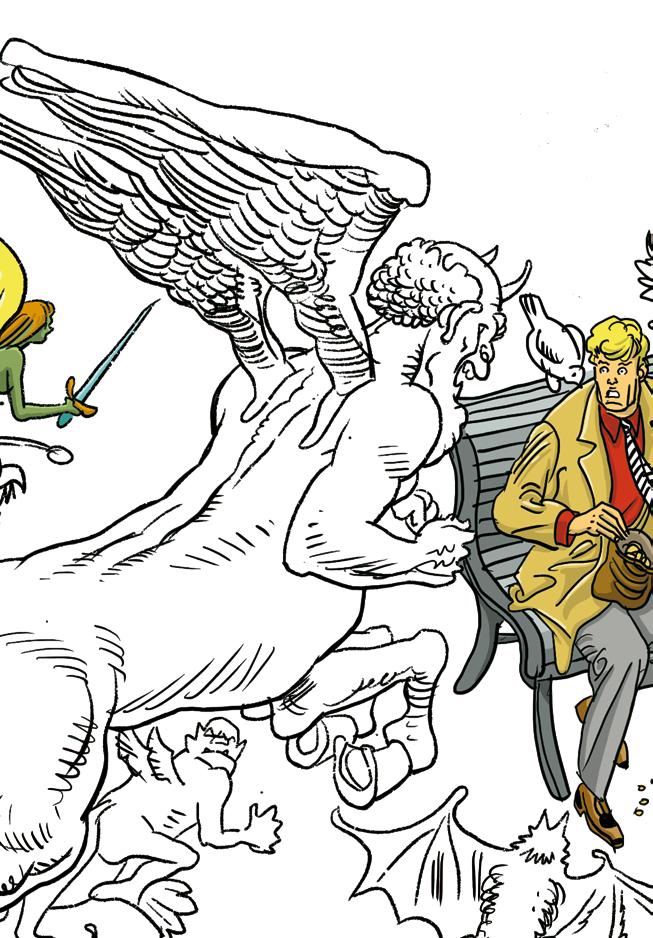

La Vergine del Mystère

Una Venere-animale incisa nella pietra diecimila anni fa è la regina del museo Archeologico di Ancona

Il mistero attorno alla figura preistorica ha dato il via a una provocazione di fantasia con un personaggio di carta

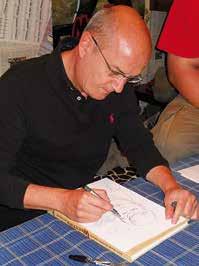

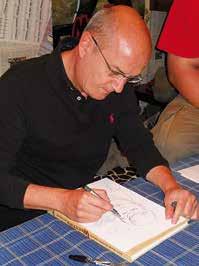

La contaminazione è con Martin Mystère il detective-archeologo disegnato dall’anconetano Alessandrini

La storia del protagonista del fumetto diventa vita per la matita marchigiana pluripremiata come miglior disegnatore

3 Preludio

Controllori o controllati Bisogna collaborare

Allorquando una delle peggiori pandemie che si ricordino sembrava quasi debellata e superata, le ombre del conflitto russo-ucraino si sono allungate su questo 2022 ed anche il terremoto è ricomparso all’improvviso poche settimane fa al largo delle coste del pesarese e dell’anconetano. Questo a ribadire che qualsiasi progetto razionale deve fare i conti con l’essenza della natura che è imprevedibile e che risponde a logiche che seguono un loro corso appena pronosticabile e da noi difficilmente programmabile.

Non vi è dubbio che è in atto un profondo ripensamento tanto del nostro modello di sviluppo quanto della globalizzazione che stiamo vivendo o subendo dall’inizio del nuovo millennio. Ma è altrettanto vero che siamo diventati dei grandi progettisti e pianificatori, abbiamo sviluppato una umana presunzione di razionalizzare e regolamentare la natura, della quale non conosciamo le “ n” variabili che la compongono, seppure per secoli abbiamo imparato ad osservare, conoscere e capirne alcuni suoi meccanismi.

Infatti oggi siamo capaci di controllare il micro ambiente come quello di una stanza, di un edificio o come negli studi di Buckminster Fuller quello di una grande porzione di città come Manhattan; ma di tutt’altri strumenti e calcoli avremmo bisogno per poter controllare il macro ambiente proprio a causa delle infinite variabili che sono in gioco. Sebbene già i filosofi presocratici convennero che

l’universo fosse composto da pochi infinitesimi elementi che chiamarono atomi e li rappresentarono mediante la quaterna Aria, Acqua, Terra e Fuoco, noi non siamo ancora riusciti a “governarne” neppure uno dei quattro.

Oggi, infatti, nonostante le innumerevoli scoperte, non controlliamo ancora l’aria che è capace di muovere immense quantità d’acqua che provoca uragani , alluvioni e smottamenti. Non controlliamo l’acqua, sebbene siamo giunti a degli ottimi risultati nei Paesi Bassi e nell’applicazione del Mose nella laguna di Venezia. Non controlliamo il fuoco, che può devastare foreste e villaggi, né le eruzioni vulcaniche. Di pari passo, legati al fuoco ed alla terra, ci sono i movimenti tellurici, che ricordavamo all’inizio, che ci ammoniscono sulla precarietà delle nostre costruzioni.

Dalla comprensione che non abbiamo una natura statica dobbiamo cominciare a pensare di non essere obbligati a conservare uno “status quo” ed addirittura di non potercelo permettere, ma piuttosto di intraprendere una collaborazione mediante la quale comprendere ed armonizzare la nostra idea di sviluppo ad una natura in perpetuo divenire. In questa prospettiva è prudente diffidare dei falsi profeti che credono sia possibile regolamentare la natura, in gran parte a noi sconosciuta, e stabilire quote e soglie da non superare entro dati limiti di tempo.

Già … il Tempo! Un altro parametro che non conosciamo e non controlliamo. ¤

5 L’editoriale

di Filiberto Bracalente Presidente de Le Cento Città

Presuntuosi nel pensare di governare la natura, in realtà non governiamo né l’aria né acqua né terra e né fuoco

di Franco Elisei Direttore de Le Cento Città

Archeologia e Mistère una contaminazione

Archeologia, mistero e Mistère insieme. Non è una provocazione, piuttosto una contaminazione per valorizzare i soggetti coinvolti. Di stampo tutta marchigiana. Con una preziosa e straordinaria particolarità: la copertina di questo numero. Un pezzo unico disegnato per l’occasione ed esclusivamente per le Centocittà, dal notissimo illustratore anconetano Giancarlo Alessandrini che vogliamo festeggiare così, nei servizi di Pellegrino e Giantomassi, per i suoi cinquanta anni di successi e di professione completamente dedicata a realizzare storici fumetti come Tex, Dylan Dog, Ken Parker e, appunto, Martin Mystère, il detective dell’impossibile e del mistero.

Lo stesso mistero di cui è avvolta una piccola pietra, che il nostro protagonista del fumetto tiene in mano, su cui è inciso un corpo di donna con la testa di animale. Stile Minotauro. Una Venere preistorica che risale a circa diecimila anni fa, conservata nel museo archeologico di Ancona. Il ciottolo è stato ritrovato a Tolentino in una cava d’argilla, quindi patrimonio tutto marchigiano. Dal valore inestimabile. Un’opera d’arte paleolitica che equivale ad un gioiello “senza eguali nel mondo”, come afferma il direttore del museo Diego Voltolini, perché ritenuta la prima rappresentazione astratta dell’uomo. Una Venere-animale che ha tutti i crismi per diventare un simbolo del museo archeologico del capoluogo. Un po’ – azzardiamo – come lo è l’atleta di Lisippo nel Paul Getty Museum di Los Angeles. Altro reperto – conte-

so- proveniente dalle Marche. La Venere di Tolentino è una regina della preistoria e del mistero. E per celebrarla, quale miglior occasione se non quella di affidarla fantasticamente, in copertina, alla penna che disegna Martin Mistère, il personaggio in edicola da 40 anni esatti e che nel proprio curriculum risulta laureato in antropologia con specializzazione in archeologia? Oltre che investigatore del mistero? Un modo per festeggiare il nostro Alessandrini che tratteggia e anima il protagonista del fumetto e per accendere i riflettori sulla fantomatica regina di diecimila anni fa.

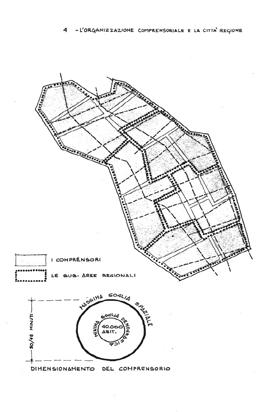

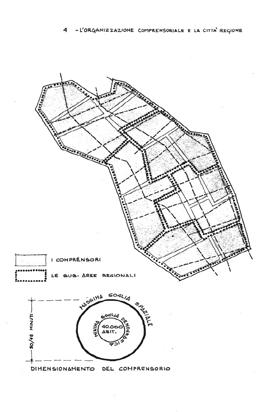

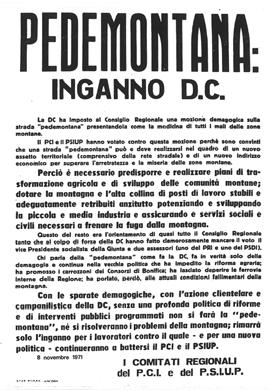

Altri riflettori, di altra natura - come è nella mission della rivista – sono stati accesi nelle pagine seguenti, su un’interessante ricostruzione di progetti e tematiche affrontate alla fine degli anni Settanta e ancor oggi attualissime, a distanza di oltre cinquanta anni. Luca Maria Cristini ha rispolverato il modello/sogno di “Città Regione” e il suo sviluppo dal punto di vista socio-economico e culturale. Ha ricordato come il progetto e l’opportunità dell’arretramento dell’autostrada siano stati sollevati ben dieci lustri fa dai cosiddetti “kennediani”, ovvero portatori di un’idea innovativa nel clima politico, imprenditoriale e sociale, aggiungendo un’ipotesi di Pedemontana e una griglia di mobilità che intendevano liberare le Marche da un isolamento ancora oggi non del tutto risolto. Un isolamento che non le permette di valorizzare come vorrebbe e dovrebbe, il bellissimo patrimonio che possiede. ¤

6 Il punto

In copertina il disegno di Alessandrini in esclusiva per le Centocittà con Martin e la pietra preistorica

Sommario

Marchigiani nel mondo Emigrante nel cuore, il sogno di un lavoro e la nostalgia in rima

DI PAOLA CIMARELLI

Il ricordo Bruni, abile scrittore e “medico di una volta”

DI CLAUDIO DESIDERI

Quarant’anni dopo Dalla Chiesa, giovane ufficiale a San Benedetto

DI MARIO AREZZINI

L’uomo della glasnost Gorbaciov, a Urbino la sua idea della Terra

DI SIMONETTA MARFOGLIA

La mostra a Sassoferrato Salvi e Samorì, visioni controcorrente dell’arte

DI FEDERICA FACCHINI

Non solo ritratti I collezionisti, giganti del mecenatismo

DI MARCO BELOGI

Contaminazioni Piattella nell’azzurro un poeta del colore

DI ALBERTO MAZZACCHERA

7

Argomenti

10

20 27 29

15 17 19

31

Sommario

L’artista

La riscoperta di Bazzali il pittore nomade

DI GRAZIA CALEGARI

34 38 45 49 52 57

Regine della Preistoria

La Venere “Minotauro” gioiello del Paleolitico

DI LUCILLA NICCOLINI

Il personaggio

Il segno di Alessandrini su Mystère detective degli enigmi

DI ALBERTO PELLEGRINO

L’intervista

Alessandrini:

“Nato con la matita in mano”

DI SERGIO GIANTOMASSI

Il borgo

La mia Pietrarubbia città di pietre narranti

DI GIORDANO PIERLORENZI

San Girolamo a Urbino Sotto i libri universitari un carcere fine ‘800

DI MARIA ELENA MARSICO ED ENRICO MASCILLI MIGLIORINI

Il volume Paesaggi d’architettura attraverso la fotografia

DI ALBERTO PELLEGRINO

8 Argomenti

61 65

Sommario

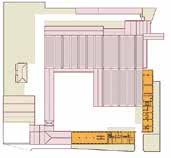

Il progetto Un centro culturale dalle “ceneri” industriali

DI GIOVANNI FILOSA

La manifestazione | 1 Messaggi di pace dal Premio Fabriano

DI CLAUDIO SARGENTI

69 71 73 82 85

La manifestazione | 2 Arte, cultura e imprese occasione di dialogo

DI CLAUDIO SARGENTI

Nozze d’argento sul palco Ventisei ore in coda per un posto a teatro

DI LUIGI BENELLI

Marche ‘70

I giovani “kennediani” e l’idea di città regione

DI LUCA MARIA CRISTINI

Non solo Rof e Sferisterio Nelle Marche in scena anche un’Altra Lirica

DI FRANCO DE MARCO

L’incursione

Tre eroici pesaresi nel raid dei Dardanelli

DI DANTE TREBBI

9

Argomenti

Si firma Ollens e scrive poesie. Ha compiuto 92 anni il 30 gennaio e racconta in rima la sua storia, i sentimenti, i ricordi. Nelle sue vite precedenti, Nello Spaghetti è stato manovale, minatore, conduttore, elettricista specializzato ma prima di tutto emigrante. Vive con Adria, sua moglie da 60 anni, "abbiamo festeggiato le nozze di diamante il 1 settembre", in una casa, "costruita muro dopo muro, stanza dopo stanza, da me e il mio manuale", scherza riferendosi alla consorte, "la sua roccia", in rue de l'Eglise, a Marspich, un "village" della Moselle. Un dipartimento del nord-est della Francia, caratterizzato da un grande sviluppo economico nel dopoguerra grazie alla presenza delle miniere e dell'industria siderurgica, comparti che hanno offerto lavoro a tanti migranti, moltissimi italiani. Due rami produttivi che hanno subito una profonda trasformazione con il cambio dell'economia francese ed europea.

Monsieur Spaghettì è nato a Roma dove ha passato i primi anni con la mamma Lina. "I primi tempi mi aveva messo a balia a Frosinone. Lavorava a servizio dal professor Nathan - ricorda – che ha permesso di farmi stare in casa con loro a condizione che non dessi fastidio a nessuno. Mi chiamava trombetta, perché giravo suonando questo piccolo strumento, e mi diceva sempre vacca di un papusso". A 5 anni, viene portato dai nonni materni, Caterina e Nicola, che vivono a Sassoferrato. Cresce in una famiglia unita e numerosa, con le sorelle della mamma, Maria, Lucia, Lisa, i cugini Rosina, Luigi e Felice che, un po' più grandi di lui, non lo salvano dai piccoli scherzi fra bambini. Passa la giovinezza alle pendici del monte Strega, a Sant'Egidio e Frassineta. Per andare alle scuole elementari, a Valdolmo, deve fare quattro

Marchigiani nel mondo

di Paola Cimarelli

Il grande passo a 19 anni quando decise di raggiungere lo zio Gustavo costretto a scegliere la via della montagna per passare il confine

A destra, Nello Spaghetti in una foto da giovane e subito sotto nel cantiere di Hombourg-Haut Sopra il titolo, in una pausa con i colleghi Sotto, Nello con Adria nel giorno del loro matrimonio Sullo sfondo, il vecchio impianto siderurgico di Hayange

Emigrante nel cuore il sogno di un lavoro e la nostalgia in rima

chilometri a piedi. Si sposta con i parenti a San Donato, nel fabrianese, e, poi, con il rientro della madre da Roma, si stabilisce di nuovo a Sassoferrato, vicino alla chiesa di Santa Maria. Racconta dell'infanzia con dolcezza e grandi occhi velati. "Era nonna Caterina il centro della nostra casa - dice -. Ci preparava i tagliolini pelosi, buonissimi. Li chiamava così perché erano senza uova. Li metteva nell’acqua con qualche pezzo di pomodoro e con il battuto di guanciale e cuoceva tutto insieme come una minestra. E poi la Befana, che si aspettava con emozione, con la calza appesa la sera prima sul camino, in cucina. La mattina trovavamo una rotella di fichi secchi, una o due arance, ma c'era anche la paura di avere solo carbone. Il desiderio era di trovare una banana, un frutto prelibato e costoso. Comunque, era sempre una grande gioia". Dopo le elementari, comincia l'avviamento professionale, ma, pur con buoni risultati, sente forte il richiamo

del lavoro. A 12 anni va a lavorare da un fabbro, Domenico Lepri, dove si occupa della forgia, e poi, da 14 a 17 anni, nel lanificio sassoferratese Sadori, alla filatura. Erano gli anni della guerra e “spesso mancava la luce per due-ore e allora io andavo a giocare a pallone al campo sportivo”. Il tempo passa e i soldi però non sono abbastanza e a 19 anni decide di fare il grande passo, andare in Francia dove, da sei mesi, si è trasferito lo zio Gustavo, fratello della madre.

precursore, alla fine del 1949, dell'emigrazione della famiglia in terra francese. Oltre a Nello saranno diversi i nipoti che lo seguiranno per cercare una vita migliore, lo stesso Luigi con cui giocava da bambino e con cui condividerà un pezzo di vita nella terra delle miniere. Gustavo ha i documenti italiani in regola per espatriare ma non ha il permesso di lavoro francese. Per passare il confine, è costretto a scegliere la via della montagna con altri cinque compagni.È protagonista, quindi, di una vicenda simile a quella raccontata l'anno dopo dal regista Pietro Germi nel film "Il cammino della speranza", con Raf Vallone ed Elena Varzi. Entra in Francia da clandestino. Il gruppo viene fermato dai gendarmi e finisce brevemente in cella. Sarà il Comune di Hombourg-Haut, nella Moselle, a tirarli fuori obbligandoli a tagliare alberi nei boschi vicini. Una volta rientrato a valle, Gustavo Spaghetti comincia a cercare un impiego e Nello, dopo un po',

11

È il

NELLO SPAGHETTI, 92 ANNI, DA SASSOFERRATO A MARSPICH CON ADRIA

decide di raggiungerlo. Lo zio, però, gli chiede, per lettera, di aspettare perché in quel periodo non ha lavoro e al suo arrivo si troverebbero entrambi in difficoltà. Nello parte lo stesso e compie il lungo viaggio in treno, più di venti ore, con la signora Maria Costantini, la padrona di casa dove era in affitto a Sassoferrato, che raggiunge il figlio che lavora nella stessa zona. "Arriviamo alla stazione di Metz alle 3 di notte. Era bellissima, con le volte disegnate ed era piena di gente - racconta -. Avevo scritto dell'arrivo a mio zio ma non sapevo a che ora sarebbe potuto venirmi a prendere. Così, con la signora Maria, ci siamo messi in un angolo ad aspettare, lei il figlio, io Gustavo. Lo riconosco da lontano, dopo diverse ore. Ci siamo salutati e abbracciati e poi mi ha fatto subito una ramanzina dicendomi che quello non era un buon momento per arrivare". Per percorrere i 50 chilometri che separano Metz da Hombourg-Haut prendono la corriera che allora era a carburo. "Fuori dal paese, mi dice che eravamo arrivati. Guardo e non vedo la porta d'ingresso della casa - ricorda ancora -. Zio va a prendere una scala a pioli e con questa ci arrampichiamo per raggiungere un portellone. Era uno spazio di circa due metri per due, c'era una specie di letti a castello, fatti con delle tavolacce, dove sopra non c'erano le lenzuola e le coperte ma un sacco a pelo di pelle di pecora. Era agosto e la notte si moriva di caldo lì sotto. Praticamente era un tugurio, che il proprietario usava prima come fienile, ma non ho detto niente perché zio mi stava aiutando". Il bagno non c'era. Bisognava scendere a pian terreno e andare nelle stalle dove c'era anche il lavandino per potersi lavare. "Ogni mattina e ogni sera su e giù dalla scala".

Dopo un paio di giorni, inizia la ricerca di un impiego in un

cantiere "dove si lavorava con picco e pala a parte i parigini, che erano operai specializzati". Gustavo, che fa da traduttore per il nipote, viene preso mentre per Nello niente da fare perché non ha il permesso di lavoro francese. Viene dirottato nell'ufficio che rilascia i permessi che lo rimanda però al mittente perché, per averlo, gli dicono, occorre un documento di assunzione. "Così per una settimana, ho fatto avanti e indietro, mi rimpallavano uno con l'altro e il non sapere il francese non mi aiutava di certo". Finalmente, tramite "un omone grosso, che scopro essere italiano, vengo preso. Salgo insieme agli altri operai su un camion con due tavole per seduta e ci portano in cantiere – racconta -. Dovevamo fare delle buche sotto dei grandi tubi di ghisa già messi sul terreno, che servivano per portare l'acqua. In quel buco poi entrava un lavoratore specializzato per mettere la guarnizione al tubo. Io sono sempre stato gracilino ma ho cercato di fare tutto quello che potevo, ho scavato tutto il giorno. E la sera, dopo queste giornate, crollavo nel letto dopo la cena preparata nello stanzino con un fornelletto a benzina. Ero talmente stanco che non sentivo nemmeno più la puzza della pelle di pecora". Dopo qualche giorno, Nello si accorge che qualcosa non va al lavoro. "Vedevo il caposquadra che scuoteva la testa e diceva qualcosa in francese. Ho pensato che mi avrebbero licenziato. Viene da me un italiano e mi dice che non siamo ai lavori forzati e che devo fare una buca per volta. Quando la guarnizione era montata, potevo fare un'altra buca. L'avrei abbracciato forte perché avevo avuto proprio paura di essere mandato via".

L'emozione del ricordo traspare ancora oggi nei suoi occhi. Nello vuole crescere, aspira ad un lavoro migliore e a guadagnare anche più soldi. A casa, nelle Marche, c’è la mamma

12 Marchigiani nel mondo

In alto, Nello bambino e qui sopra con Adria e una delle nipoti In alto a destra, le sue poesie e sotto un'altra immagine di Nello e Adria

Il primo alloggio era un ex fienile al quale si accedeva con una scala a pioli Senza bagno e sacco di pelle di pecora per dormire

L'Emigrante

Oh Italia!

Che nel mondo rinomata, sei per l'arte la storia e la bellezza; per il tuo clima da tutti sei invidiata. Del tuo bel canto e del tuo idioma bella la ricchezza. Intorno a te d'azzurro sei bagnata; maestosa è la corona dei tuoi monti, tutto in te è bello o terra da me amata!

Belli i tuoi luoghi, i tuoi momenti, le tue fonti. Solo è mancato a te il più che importante!

L'arte di nutrire tutti i figli tuoi. Come tanti altri; tu l'hai costretto ad essere emigrante. Oh Italia mia!

Perché hai tu più prole che nutrir non puoi?

Ora sono vecchio, e il sacrificio mio ben vano è stato, amo la Francia, amo l'Italia, eppure, quasi senza una patria mi ritrovo. Qui son straniero, come straniero son la dove sono nato; E vado e vengo e mi dimeno come una fiera che non ha più un covo.

I francesi mi chiamano il rital, o il maccaroni. Gli italiani dicono di me: il francese è di ritorno quando rimembrare l'infanzia torno nel mio bel suol natio, l'animo in festa sia pur per un breve soggiorno, mi fa capire che da altri è già occupato, e che di fatto ei non è più mio.

D'intender ciò è afflitto il cuore mio più ch'io non possa; eppure, come a sua volta Ei disse dir non vorrei anch'io. Ingrata patria: tu non avrai in consegna le mie ossa!!!

2000

da aiutare e poi c’è il desiderio di formarsi una famiglia. Desiderio che si concretizzerà con la conoscenza di Adria Durastanti che abitava con la numerosa famiglia, in tutto erano 11 fratelli, a Montecarotto. “Ho conosciuto questa bella ragazza ma, per paura di essere respinto, ho scritto alla madre Livia chiedendo di poterla frequentare. Avuto il sì, abbiamo cominciato a scriverci e, appena sono stati pronti i documenti, ci siamo sposati in Comune e siamo venuti subito in Francia”. La famiglia si allarga presto, nascono Manuela, Lauretta, scomparsa prematuramente ad otto mesi ma sempre presente nei racconti di Nello e Adria, e Josiane. Adesso, tutti insieme, con generi, 4 nipoti, la pronipote, sono in 12. Ad Hombourg-Haut c’è una miniera di carbone, Nello decide di tentare questa strada per migliorare la sua posizione. “Eravamo in un pozzo a meno 500-600 metri – ricorda -, si scendeva anche fino a meno 800 metri,

Diciannove anni!

Tante speranze e le mie chiome al vento, quando decisi di lasciar l’Italia mia. Avevo fame!

E proprio non pensavo in quel momento, Che partendo, avrei imparato cosa sia la nostalgia. Ora che è pieno o quasi il mio tegame, più non ho le mie chiome al vento. Duro mi è stato superar l’esame. Tutto però del tutto non fu vano!

D’esser partito sognando non mi pento. Non mi pento!

Ma il mio pensiero vola via lontano dove fingendo di essere contento raggiunsi qua l’anziano. Lasciando là il mio cuore, la mia gioventù, il mio primo amore… e della mamma, l’addolorato pianto.

Ora sono qui in buona compagnia, al riparo dal vento, e con i miei cari al canto. Solo a momenti questa nostalgia, m’assilla ancora.

Con dei ricordi belli o tristi alquanto per essere partito, il fiore in bocca e le mie chiome al vento, allontanandomi da te, Italia mia!

dentro un enorme secchio che risaliva poi con il materiale pietroso che avevamo scavato. Stavamo sempre dentro l’acqua”.

Un lavoro veramente faticoso, pesante in cui rischia anche la vita. “Un giorno c’è stato un gran temporale e un fulmine ha rotto la cabina della corrente elettrica. Le pompe che svuotavano i vari livelli del pozzo non funzionavano più e saliva l’acqua. Tutta la mia squadra è rimasta bloccata, la paura ovviamente c’era anche perché non riuscivamo a comunicare con fuori. Ci hanno mandato giù un biglietto con uno spago dicendoci di non farci prendere dal panico perché avrebbero fatto qualcosa. Dopo qualche minuto, hanno buttato giù una rete larga a cui ci siamo aggrappati per risalire. Ad un certo livello c’era un motore a scoppio per l’emergenza, che andava a benzina, e tramite quello siamo riusciti a risalire con il cestello. All’uscita ci aspettavano tutti gli ingegneri dell’azienda,

Nello Spaghetti non si demoralizza lavora in cantiere poi in miniera rischiando la vita e nella siderurgia fino a 12 ore al giorno

13 Marchigiani nel mondo

Ma

ci hanno pagato anche il pranzo”. Lavorare sottoterra, però, è veramente duro. Tramite degli italiani che conosce in treno, in un viaggio di ritorno dalle Marche, Spaghetti si sposta ad Hayange dove trova lavoro in una “lusina”, un’industria siderurgica. Dopo un breve periodo di formazione, diventa conduttore del carro ponte che serve a sollevare le grandi lamiere di acciaio, destinate alla costruzione delle navi. Spaghetti, però, non è ancora soddisfatto della paga e torna in miniera, questa volta di ferro, per cercare di guadagnare di più. “Dovevamo riempire un carrello con il materiale scavato e venivamo pagati a cottimo – spiega -. Per avere un salario decente bisognava riempire almeno 11 vagoncini al giorno. Io potevo arrivare a 3-4, la paga alla fine era come quella della fabbrica”. Tre mesi dopo riprende la strada della siderurgia. Lo riassumono nello stabilimento, c’è ancora posto ma soprattutto lui ha lasciato il ricordo di un lavoratore veloce, sempre pronto ad imparare. Dopo un po’ di tempo arriva anche un’altra opportunità. “Stavo in fabbrica almeno otto ore ogni giorno, tutta la settimana, senza riposo, perché i forni erano sempre accesi. Quando smontavo dalla ‘lusina’ andavo a lavorare in un centro di assistenza per gli elettrodomestici e facevo altre quattro ore. Insomma, ogni giornata era di 12 ore almeno. La sera la stanchezza era tanta ma era giusto così. C’era la famiglia e la casa da ristrutturare e costruire. Abbiamo lavorato tanto ma andava fatto”.

L’estate, però, il pensiero è solo per l’Italia: l’unica strada da percorrere è quella per le Marche, per Montecarotto e tutti i posti dove sono sparpagliati i parenti e gli amici. Ogni anno sono migliaia i chilometri fatti per tornare e cercare di lenire quel dolore e quella nostalgia per aver dovuto lasciare la terra d’origine, che Nello racconta nelle sue poesie. “L’Italia mi manca sempre ma sono contento di quello che ho potuto fare in Francia, cercando sempre un miglioramento nel lavoro” dice. Dopo qualche anno, lascia la fabbrica e accetta di lavorare a tempo pieno nel centro di assistenza dove la sua specializzazione è molto apprezzata dai clienti. A 60 anni, dopo le migliaia di ore lavorate fuori e dentro casa, arriva la pensione e piano piano il desiderio di scrivere. “Avevo provato a buttare giù dei pensieri a mano ma non mi convinceva, la mia calligrafia era tremolante – dice -. Uno dei miei generi mi ha dato un computer, ho cominciato con due dita, poi è andata sempre meglio. La prima poesia, nel 1998, l’ho dedicata alla vecchia quercia della famiglia di Adria, suo padre Ottorino, che mi ha accolto come uno dei suoi figli”. Un figlio che ha radici sia in Italia sia in Francia e che ha sempre mantenuto la nazionalità italiana. “Scherzando, con la nostra famiglia, diciamo che gli unici stranieri siamo noi due – raccontano insieme Adria e Nello -. Non abbiamo mai sentito il bisogno di chiedere la cittadinanza. Ci hanno sempre trattati da francesi”. ¤

14 Marchigiani nel mondo

In alto, Nello Spaghetti nel giorno del suo compleanno festeggiato in famiglia Qui sopra, la chiesa a Marspich-Rue de l'Église

Il pensiero è sempre rivolto all’Italia mantenendone la cittadinanza Ma Nello sorride: “Siamo stati sempre trattati da francesi”

Bruni, abile scrittore e “medico di una volta”

ASCOLTAVA, VISITAVA E CURAVA ANCHE CON LE PAROLE

ASCOLTAVA, VISITAVA E CURAVA ANCHE CON LE PAROLE

Leonardo Bruni, il medico scrittore non è più tra di noi. Ci ha lasciato lo scorso 15 luglio, all’età di ottantasei anni, dopo aver trascorso una vita interamente dedicata a far star bene gli altri e sopratutto i bambini. Ha svolto la sua professione di pediatra con competenza, preparazione, disponibilità e passione ma soprattutto con grande umanità dove l’altro veniva messo sempre prima di se stesso. Per lui era normale, quando era necessario, trascorrere una notte in ospedale per stare accanto ai piccoli ma-

potrà essere colmato. Il suo ricordo resterà sempre vivo nelle centinaia di bimbi che ha curato, ora uomini e donne, che pensando a lui rivivranno il sorriso di un medico che non indossava il camice per non spaventarli. Durante l’attività professionale scrisse numerosi saggi scientifici su riviste specializzate in pediatria con particolare riguardo ai problemi legati alla neuropsichiatria infantile, alle vie respiratorie e all’asma. Era un uomo poliedrico con interessi rivolti a diversi campi.

Socio delle Cento Città per decenni ha in più occasioni scritto nella nostra bellissima rivista di argomenti che spaziavano dalle tradizioni della cucina marchigiana alla storia. Chi volesse rileggerlo consigliamo i numeri dal 40 al 43 dove affronta temi culinari come i vincisgrassi o il brodetto e storici come il Risorgimento. E si perché quel periodo, molto importante nella storia della nostra Italia, era per lui l’elemento cruciale all’unificazione della penisola e alla futura Repubblica.

lati e alle loro famiglie.

Potremmo dire che era il “medico di una volta”, quello che ascoltava, visitava e poi curava con la medicina e con le parole. Un modello che oggi purtroppo non conosciamo più e il vuoto che Leonardo Bruni ha lasciato a Senigallia difficilmente

Nel corso della sua esistenza è stato un sincero mazziniano applicando sempre il pensiero del Grande Italiano in ogni cosa che faceva. Ha ricoperto posizioni di coordinamento nell’associazione dedicata a Mazzini, l’Ami, senza compromessi, non accettando nulla che non potesse essere compreso.

Il pensiero mazziniano era il solco in cui ha concretizzato la propria vita e il rapporto con gli altri, istituzioni e singole persone. Tra i suoi libri di storia ricordiamo

15 Il ricordo

di Claudio Desideri

Leonardo Bruni con la moglie Elvira in una riunione dell'associazione delle Centocittà

“Cronistoria del Movimento operaio e proletario in Italia (1840 - 1990). La storia era, infatti, una delle sue passioni e fu il fondatore dell’Archeo Club di Senigallia portando l’archeologia alla portata di chiunque volesse conoscere questa disciplina organizzando convegni e visite agli scavi del territorio e del Paese facendo così appassionare tantissime persone alla scoperta delle antichità. Un’altra materia a

te della tradizione culinaria dei nostri territori costruendo un ricettario prezioso con piatti che in alcuni casi sono scomparsi dalle nostre tavole mentre altri sono ancora presenti nei nostri menù. Ha anche scritto su riviste come “Cucina della Tavola” e “Accademia della Cucina Italiana”. Il mondo della cucina, per Bruni, era una passione e nel suo studio aveva una intera libreria dedicata a questo settore.

Era membro dell’Accademia della Cucina marchigiana e il suo schedario è ancora pieno di scritti pronti per la pubblicazione come “Tutti i pesci del Mediterraneo”, un’opera cui dedicò molto del suo tempo e che oggi sarebbe un testo di grande interesse per chi studia la materia e l’evoluzione delle specie marine attualmente in atto dovuta ai cambiamenti climatici.

lui cara era la filosofia e fece parte del gruppo costituitasi nella sua città, partecipando ad incontri a tema sui filosofi e sul loro pensiero. Per lui filosofia era veramente amore per il sapere, una ricerca mai conclusa del comprendere, del conoscere. Un altro libro scritto da Bruni reca il titolo “Ricette raccontate”.

Questo libro è particolarmente interessante perché Bruni lo realizzò dopo aver intervistato persone anziane delle nostre Marche cui chiese di raccontare le ricet-

Il mare era un altro dei suoi interessi, dalla vela al nuoto che praticava sino a novembre inoltrato. Anche la montagna lo attirava molto e fu lui a fondare la sezione del CAI a Senigallia contribuendo a far avvicinare tantissime persone alle escursioni. Persona di raffinata intelligenza in alcuni casi poteva apparire un provocatore o un burlone ma dietro a questi atteggiamenti vi era sempre la volontà sincera di tirar fuori dal profondo delle persone i sentimenti più spontanei e veri perché per lui era importante il confronto, il dibattito, non prevaricare ma raggiungere l’obiettività che solo la verità è capace di esprimere. ¤

16 Il ricordo

Uomo poliedrico con interessi rivolti in diversi campi del sapere, autore di saggi scientifici ma anche di storia e cucina

Un'immagine recente del medico Leonardo Bruni

Dalla Chiesa, giovane ufficiale a S. Benedetto

SIGNIFICATIVI I PRIMI ATTI DA COMANDANTE DELLA STAZIONE

Il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato un uomo che ha saputo lasciare un segno intangibile nella storia dell’Italia repubblicana. Di quell’Italia che ha subìto un attacco devastante alle sue radici di democrazia con l’offensiva del brigatismo che stava per mettere in ginocchio lo Stato. Dobbiamo riconoscenza a personaggi come Carlo Alberto Dalla Chiesa se lo Stato in una extrema ratio ha saputo difendersi e non alzare bandiera bianca. Quella lotta vittoriosa al brigatismo Carlo Alberto non l’ha potuta suggellare e duplicare con la mafia. Non ha avuto tempo. Il flagello siciliano, ben sapendo della sua potenza, ha subito reciso ogni possibile belligeranza oscurando per sempre la sua fede insieme alla sua giovane consorte.

A Palermo Dalla Chiesa ha subìto da quello Stato che aveva sempre difeso un benservito degno della peggior Repubblica. Lasciato solo in pasto alla delinquenza mafiosa e senza scampo si è immolato per quell'ideale di Patria

e di Servizio che ora gli fa onore e per questo motivo lo ricordiamo come umile servitore dello Stato che non deve e non può arrendersi contro questa delinquenza che ha fermato lo sviluppo di una terra meravigliosa come quella di Sicilia. Ho scritto che Dalla Chiesa era stato lasciato solo: ebbene lui stesso lo aveva capito e lo aveva certificato in una memorabile ed ancor oggi illuminante intervista a Giorgio Bocca su Repubblica pochi giorni prima di morire sotto il piombo mafioso. Chiuso da solo nella Prefettura si sentiva isolato, senza poteri con una mafia sempre più arrogante che lo avrebbe da lì a poco eliminato. La sua esperienza lo portava a presagire quella fine, anzi l’aveva in un certo senso anticipata uscendo insieme alla sua seconda moglie Emanuela Setti Carraro a bordo di un’anonima A112 di colore bianco che ebbe subito un impatto con la violenza più estrema. Due vite oltre a quella del poliziotto di scorta Domenico Russo che li seguiva su una berlina blu, immolate in nome di una lotta alla mafia che lo Stato non deve perpetuare all’infinito ma che deve effettuare in maniera non poliziesca bensì una metanoia, ossia un cambiamento radicale sulla ricerca delle cause di una società che riceve dalla mafia un supporto alla propria identità. Occorre operare affinché alla mafia vengano recisi i suoi tentacoli che operano indisturbati in un mondo dove la Giustizia e l’Equità sono un bene per pochi ; solo superando queste antiche ed ancestrali iniquità si potranno superare queste disuguaglianze che dall’unità

17 Quarant’anni dopo

di Mario Arezzini

d’Italia si stanno combattendo purtroppo solo a parole. Lo sbarco a Marsala del Maggio 1860 di Garibaldi e dei suoi Mille, la vittoria di Calatafimi, l’entrata trionfale a Palermo di Garibaldi e subito la mafia cambia opinione e parere sorreggendo, come il pescarese Ennio Flaiano insegna, i vincitori. Pertanto questa mafia multiforme va sconfitta dal punto di vista culturale e proprio Carlo Alberto l’ha capito e quindi si è immolato per suggellare la sua impotenza militare al cospetto della sua lungimiranza politica che ha portato i suoi figli Nando, Simona ed ora Rita a proseguire sui banchi parlamentari quel progetto di Eticità che è alla base di ogni azione sociale e politica.

Il sacrificio di Dalla Chiesa non è stato vano e lo Stato ha saputo riconquistare una parvenza di legalità utilizzando quel sacrificio annunciato. Pertanto oggi ricordiamo quest’uomo che non era scevro da ancoraggi umani ma all’opposto era una persona che aveva saputo lasciare un

carico enorme di umanità. Lo ricordiamo appunto giovane ufficiale comandare la stazione di San Benedetto del Tronto con i sottoposti che presagivano per il giovane comandante un futuro ai massimi livelli; già si presagiva per Dalla Chiesa una carriera densa di soddisfazioni. Solo il ritorno a Palermo da civile, da Prefetto, e non da Carabiniere e la rivincita sanguinaria di quella mafia che seppe nel giro di un decennio spegnere le speranze di Giustizia non solo del Prefetto Dalla Chiesa ma anche dei Giudici Falcone e Borsellino. Dalla Chiesa insieme a Falcone e Borsellino si è immolato per rendere più grande il nostro rimorso per non aver fatto nulla per far uscire la Sicilia dal Medioevo sociale e culturale.

Ricordiamo il Generale affinché possiamo con la sua testimonianza credere in un’Italia migliore, più fattiva, più sincera,meno ipocrita, affinché il suo sacrificio sia di monito per le giovani generazioni.Viva l’Italia, Viva la Democrazia. ¤

Quarant’anni dopo 18

Lasciato solo nella lotta contro la mafia il suo sacrificio ora sia di monito per le giovani generazioni

Nella pagina precedente, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e qui sopra, un'immagine drammatica dell'attentato del 1982

Gorbaciov, a Urbino la sua idea della Terra

Nei giorni a cavallo tra la fine di giugno e l’inizio del luglio 2001 le Marche accolsero Mikhail Gorbaciov, l’uomo della glasnost e della perestrojka, l’ultimo segretario generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica, il propulsore di quella stagione di eventi che portarono alla dissoluzione dell’Urss e alla caduta del Muro di Berlino con la riunificazione delle due Germanie. Protagonista di un’epoca complessa, al tempo stesso di grandi speranze e cocenti disillusioni, Gorbaciov, scomparso lo scorso agosto, indiscutibilmente è stato tra quelle personalità visionarie che hanno attraversato la Storia marcandone il territorio. Più di 21 anni fa, il premio Nobel 1990 per la pace portò la sua idea del mondo tra Urbino, Ancona, Loreto e Ascoli. Incontrò gli imprenditori parlando di energia, alla Politecnica ricevette una laurea honoris causa in economia politica dall’allora preside di facoltà Enzo Pesciarelli, ma fu a Urbino che, il 2 luglio, all’Università Carlo Bo, con Rita Levi Montalcini presentò la Carta della Terra, consegnandone ai posteri la firma. Greta Thunberg non era ancora nata, e con lei i ragazzi dei Fridays for Future. Anche definizioni come “climate change” o transizione ecologica, oggi così familiari, erano ancora da venire. Giusto si cominciava a masticare il termine di globalizzazione. Eppure la Carta della Terra con i suoi 4 pilastri e i 16 enunciati, già delineava i valori comuni dell’oggi e del domani: 1) rispetta la Terra e la vita nella sua diversità, 2)

prenditi cura della comunità vivente con comprensione, compassione e amore, 3) costruisci società democratiche che siano giuste, partecipative, sostenibili e pacifiche, 4) tutela i doni e la bellezza della Terra per le generazioni presenti e per quelle che verranno. Gorbaciov venne a Urbino come presidente della Green Cross International, l’organizzazione che aveva fondato 8 anni prima, nel 1993. La salvaguardia del pianeta era appunto lontana dall’essere al centro del dibattito mondiale, ma è stata questa intuizione ad affinare la sensibilità dell’uomo e del politico Gorbaciov che scelse Urbino, già culla dell’Umanesimo del duca Federico, per lanciare il messaggio del nuovo Umanesimo del XXI secolo: coniugare economia, sostenibilità e ambiente. “Se non saremo in grado di affrontare la sfida ecologica adeguatamente - aveva ammonito - molto della nostra vita perderà di significato”. La Carta doveva incardinare le priorità per uno sviluppo sostenibile e durevole destinato alle future generazioni. Le basi erano state poste formalmente con la stesura avviata nel ‘94 in Olanda, e quel giorno d’estate l’Università di Urbino, con le Marche, ne aveva raccolto idealmente il testimone. Due decenni dopo l’Earth Charter resiste nonostante la “concorrenza” di movimenti più mediaticamente presenti e diffusi: le attività di sensibilizzazione vanno avanti ma concentrate principalmente in America. La prossima iniziativa è in calendario in Costa Rica i primi di dicembre. ¤

19 L’uomo della glasnost

Un ritratto di Mikhail Gorbaciov

NEL 2001 PRESENTÒ LA “CARTA” CON LEVI MONTALCINI

di Simonetta Marfoglia

Salvi e Samorì, visioni controcorrente dell’arte

UNO RIVOLTO AL CLASSICO, L'ALTRO A

Passato e presente collegati insieme idealmente in un dialogo serrato, inedito e aperto a molteplici letture tra due artisti lontani nel tempo: Giovan Battista Salvi (Sassoferrato 1609-1685) e il contemporaneo Nicola Samorì (Forlì 1977).

L’idea prende forma nella 71^ edizione della Rassegna Internazionale d’Arte, Premio G.B. Salvi, tra i più longevi premi artistici italiani, dopo la Biennale di Venezia e il Premio Michetti di Francavilla al Mare. Rassegna che mi vede curatrice insieme a Massimo Pulini, ospitata nella prestigiosa sede di Palazzo degli Scalzi a Sassoferrato, fino al 15 gennaio 2023. Diverse le analogie

FERIRE L'IMMAGINE

tra i due artisti accomunati indissolubilmente da vari aspetti, a partire in primis dall’attitudine quasi ossessiva alla riscrittura di temi e modelli che si traduce in una rielaborazione continua e vorticosa delle immagini che si offrono a noi quasi con impavida sfrontatezza.

E come Giovan Battista Salvi, detto “Il Sassoferrato”, aderiva volutamente a una visione rigorosamente classica con una ricerca pittorica controcorrente, orientata al recupero di valori rinascimentali in un clima culturale caratterizzato da una visione dinamica, che prediligeva composizioni movimentate e ariose tortuosità barocche, così Nicola Samorì replica con estrema

21 La mostra a Sassoferrato

di Ferderica Facchini

A sinistra, l'immagine del manifesto della mostra "Salvifica" a Sassoferrato Sopra, Madonna in adorazione del Bambino di Giovanbattista Salvi detto il Sassoferrato

Ad accomunare i due artisti interviene una sorta di dipendenza dalle forme perpetrata incessantemente dal reciproco pennello con una forte volontà di indagine nei meandri della pittura.

Giovan Battista Salvi, in aperta controtendenza, aderiva volutamente a una visione rigorosamente classica impostata su costruzioni studiatissime, dove il disegno ne costituisce l’indagine primaria e dove a dominare è la compostezza, la sacralità e il silenzio, mantenendo saldo il suo sguardo al Rinascimento, alla lezione di Perugino ma soprattutto a quella ancor più aulica e ideale di Raffaello, collocandosi in quella traiettoria purista del XVII secolo che aveva il suo apice nella pittura bolognese dei Carracci, di Guido Reni e del suo maestro Domenichino.

L’ideale classico cui tendeva il Salvi si riflette formalmente nella compostezza delle figure e con-

22 La mostra a Sassoferrato

“Il Sassoferrato” ricercava valori rinascimentali in un clima in cui prevalevano le tortuosità del barocco

cettualmente nel silenzio spirituale ed etico che sostanzierà tutto il suo lavoro. La ieraticità, la solennità, la bellezza delle sue figure erano al servizio di un raccoglimento interiore e spirituale. Le sue Madonne moltiplicate quasi all’eccesso diventano un emblema tangibile, un viatico al sacro, tanto la loro resa era così fisica e solida, semplice nei gesti e nei sentimenti, rispetto alla più eterea bellezza raffaellesca.

«I suoi personaggi – scrive Massimo Pulini - non vengono colti mentre sospendono un gesto, non sono nel corso di un’azione e in nessun caso lasciano intendere l’esistenza di un prima o di un dopo. Sono pure idee fisiche e dimostrano di essere immagini sin dalla loro origine, forme del pensiero tornite nello spazio; dimensioni effimere della spiritualità e nondimeno incarnate nella materia concreta della pittura. Addolorate che non mostrano alcun segno di sofferenza ci

rivolgono il loro sguardo superandoci e lasciando, nella scia di quella traiettoria perforante, le domande più inaccessibili. Salvi sembra aver cercato per tutta la vita le forme amorevoli della bellezza, quelle che ogni individuo conserva dentro di sé».

La sua arte pittorica, spesso tacciata superficialmente come modesto esercizio di ricopiatura da più noti modelli iconografici, va invece pertanto osservata attraverso quell’atteggiamento di rigorosa attenzione e severità nella ricerca che ha trovato esito in una pittura che guardava i modelli e i riferimenti aulici del Rinascimento con grande consapevolezza e perizia tecnica per diffondere e reiterare un atteggiamento filologico e iconofilo - più etico che estetico - legato ad un sentimento profondamente devozionale e sacro.

Un complesso lavoro di idealizzazione quello del Salvi, rivalutato solo negli ultimi 40 anni, grazie alla

23 La mostra a Sassoferrato

A sinistra e al centro della pagina Artaud (foto Danilo Donzelli) Qui sopra, La logica e La bocca VI di Nicola Samorì

preziosa ricerca di Federico Zeri prima e di François Macé de Lépinay e Massimo Pulini successivamente, e ritenuto totalmente anacronistico se messo a confronto con le coeve composizioni dinamiche e le forme grandiose e monumentali dello stile barocco caratterizzato dall'accentuazione degli effetti drammatici attraverso i forti contrasti di luce e ombra. «Si può perfino constatare nelle opere del Salvi –continua Pulini - che anche gli estremi cromatici furono sottoposti a potatura. Non vi si registra mai l’uso del nero e nemmeno i bianchi giungono all’assoluto, preferendo sempre, anche nel velo di una Madonna, un tono in meno rispetto alla luce scintillante che invece cercava l’altro grande purista, Carlo Dolci», il pittore toscano che peraltro viene considerato un alter ego del Salvi.

«L’artista - spiega lo stesso Pulini - aveva costruito la sua torre d’avorio in piazza di Spagna, al centro del mondo cristiano e dipingeva come fosse un eremita, capace di isolarsi in una specie di trance che lo rese a suo modo invulnerabile. Nell’era montante del barocco, che bruciava ogni novità estetica nel giro di una manciata d’anni; nella città scenica, che rendeva effimera ogni forma e fagocitava come un fiume in piena qualsiasi ricerca artistica, possiamo immaginare il Sassoferrato come uno stilita, fermo ed eretto, in cima a una colonna, mentre tutto scorre attorno a lui».

Se per il Sassoferrato “i sentimenti estremi sono qualcosa da introiettare non da esibire” non di certo questo vale per Nicola Samorì chiuso nel suo studio-fucina a Bagnacavallo, un luogo sospeso nel tempo e realizzato, ironia della sorte, in una chiesa sconsacrata del

Seicento. Samorì, tra l’altro, diplomatosi all’Accademia di Belle Arti di Bologna nel 2004 con una tesi su Mattia Moreni, è partito proprio dal disegno e dall’incisione, volendo trovare un’altra analogia con il Salvi.

Quello di Samorì è un confronto che non si estingue nella mera interpretazione dei modelli artistici di un passato prossimo o remoto, ma che desidera addentrarsi in maniera epica, oserei dire, nei codici del linguaggio pittorico e scultoreo, i media più nobili della tradizione dell’arte occidentale. Per indagarli nel profondo e poi eviscerarli letteralmente dissolvendo, lacerando, rimuovendo la materia di cui sono costituiti, a dimostrazione che le immagini non sono portatrici di verità e di come anche dietro alla bellezza si celi l’ineluttabile caducità del mondo e delle sue cose. Quest’esigenza continua dell’autore a deformare l’immagine lo avvicina a mio avviso, anche ad un altro genio del Novecento come Francis Bacon, che vedeva nella deformazione dei corpi e dei volti, l’unico mezzo per rendere visibili le forze oscure, di dissipazione, come quella del tempo o della morte. Ma se Bacon vedeva nella cavità delle bocche urlanti l’abisso della disperazione, il tormento del mostro che ognuno si porta dentro, in Samorì il vuoto, il buco può anche schiudere lo spazio ad un altrove, ad una nuova possibilità di riscatto. Non a caso un’opera del 2019 titola “la luce è un buco”.

Nonostante sin dall’inizio abbia sottoposto lo sguardo dell’osservatore a corpi e volti sfilacciati, erosi, consunti, logorati, spellati, coagulati, Samorì si ritiene un iconofilo, perché crede nel potere delle immagini, se ne prende estrema cura - partendo da un’esecuzione rigo-

24 La mostra a Sassoferrato

Qui sopra dall'alto, Busto di Madonna con mano al petto e Busto di Madonna di Giovanni Battista Salvi In alto a destra, La bocca VII e La bocca VIII di Nicola Samorì Sotto, Madonna col Bambino dormiente del Sassoferrato

Salvi anelava forme amorevoli della bellezza e le sue Madonne moltiplicate all’eccesso diventavano un viatico al sacro

rosa, lenta e studiatissima, padroneggiando le tecniche antiche della rappresentazione - e solo una volta conclusa, l’opera è pronta per essere immolata, sacrificata, dalla mano del suo stesso creatore, sull’altare di una spietata indagine: pittorica, anatomica, concettuale e poetica. «Non posso accettare la semplicità e la rapidità ho bisogno di torturarmi» ha affermato, e torturarsi equivale a torturare la sua creatura. Samorì è l’impietoso demiurgo che innesca il tarlo della degenerazione in ciò che ha creato, per renderlo più fragile e più instabile e disinnescarne la sacralità.

Samorì scava nella materia come fosse carne ma nell’effrazione della superficie

«c’è modo e modo di intaccare una forma» e a lui non interessa cadere nel ripugnante, nell’orrorifico. La sua è un’operazione serrata di verifica, innescando un cortocircuito tra il visibile

e l’immaginazione per sondare i limiti umani con una tensione alla verità.

Se in alcune opere la figura è realizzata sopra un composto di oli ancora parzialmente fresco, quando il pigmento diviene asciutto sulla parte più superficiale del supporto lui agisce con gesto deciso, generando un’apertura materica viva e pulsante sulla superficie liscia e bidimensionale della tela, asportando la parte epidermica del volto o del corpo e lasciando irrompere alla vista i vari registri cromatici interni come fossero viscere, resti di un’identità che non è più possibile comprendere. Le superfici diventano aggettanti, tridimensionali, tattili, e i corpi diafani o i volti di madonne si offrono alla non-visione, lacerati o a brandelli.

A volte la pellicola pittorica è accartocciata su se stessa come un sipario che oscura la visione, nega il nostro sguardo sul soggetto rap-

Samorì dal canto suo replica con perizia i capolavori dell’antico e del Seicento napoletano sui quali poi infierisce con impeto

25 La mostra a Sassoferrato

Corpi

erosi, consunti Samorì innesca un cortocircuito tra il visibile e l’immaginazione in un’alta tensione

presentato, e veicola altre realtà. Una teatralizzazione della pittura che rivela scenari inaspettati, perturbanti appunto, perché da placidi incarnati si schiudono visioni surreali. Ecco che il gesto, del palmo della mano sulla pittura, diviene azione teatrale. Un’azione che non lascia all’artista troppo tempo di meditare ma che non è casuale, perché lui va ad infierire su punti nevralgici, psicologici della visione, su quei fulcri di attenzione sensibili all’osservatore.

La sua ricerca vive di una tensione fortissima di tanti elementi che concorrono alla definizione del risultato finale: visivi, emotivi, culturali, antropologici. Ad alterare ancora di più i nostri canoni dello sguardo, nella più recente ricerca del pittore romagnolo, avviene un’ulteriore estremizzazione, una radicalizzazione del supporto, che lo spinge a relazionarsi in maniera sempre più stretta con la materia.

Molto accuratamente l’artista sceglie delle lastre in

onice, marmo rosa del Portogallo, breccia di Vendome, pietra di Trani in cui è la Natura ad avere tracciato dei segni, delle lacune, dei vuoti. Il geode, la cavità, la carie della pietra diventano il pretesto attorno a cui far originare i soggetti e le loro mutilazioni.

Il corpo a corpo ora non è più solo con la pittura e la sua storia ma si spinge anche all’interno della materia stessa e delle sue cavità naturali.

L’artista porta così alle estreme conseguenze la vocazione della pittura ad essere scultura e a lavorare intorno al vuoto, creando un’interferenza tra la pietra che simula la pittura e la simulazione pittorica dell’artista stesso.

La forma pittorica di un volto o di un torso germina così da un’imperfezione della materia, e Samorì ancora quasi con attitudine sciamanica ci mostra come dal vuoto, dal buco nero, possa sgorgare qualcosa di immaginifico e di estatico. ¤

La mostra a Sassoferrato

e volti sfilacciati

Dall'alto, Tre putti e un tritone e Salvator Mundi di Giovanni Battista Salvi

26

In alto a destra, Madonna del Sasso di Nicola Samorì

I collezionisti, giganti del mecenatismo

MOLTI CAPOLAVORI COMMISSIONATI DA AMANTI DELL’ ARTE

Molti dei musei che oggi visitiamo non avrebbero potuto esserci se non fossero esistiti i collezionisti. Una verità purtroppo dimenticata. La nostra società, basata in gran parte sul presente, è indotta a pensare che i capolavori della pittura siano nati sulle pareti di Brera o del Palazzo ducale di Urbino. Invece no, sono sempre nati altrove prima di essere spostati, o in parecchi casi deportati, nei musei. Sono nati dalla passione di collezionisti, ricchi, colti e generosi, che hanno commissionato opere d’arte poi confluite nel nostro patrimonio culturale. Raccontare la vita e le opere di quanti hanno creato questo patrimonio ci aiuta a comprendere non solo l’amore per l’arte ma anche la loro personalità.

Un esempio tra i più famosi è quello di Andrea Odoni. Era un mercante come tanti con un occhio particolare verso l’arte attraverso cui cercava quell’immortalità che il suo lavoro non gli avrebbe mai concesso. Di origine lombarda, residente a Venezia, assoldò nel 1527 un pittore bravissimo che non gli costò troppo siccome in quel periodo era oscurato dal grande Tiziano. Era Lorenzo Lotto. L’opera, vista anche dal Vasari, nel 1660 entrò nelle collezioni reali inglesi, acquistata sulla piazza di Amsterdam. Il quadro costituisce un’opera simbolo dell’umanista, raffigurato nel suo studiolo accanto a elementi della propria collezione artistica, tra le prime rappresentazioni nella storia del Rinascimento. Oggi il ritratto di Odoni è al castello di

Windsor, visto chissà quante volte dalla regina Elisabetta e chissà quanti visitatori lo vedranno ancora. Perché il ritratto pittorico è lo strumento più efficace per eternare sembianze e personalità superando i crudeli limiti della vita fisica. Al contrario delle immagini tecnologiche inevitabilmente destinate all’obsolescenza, i dipinti durano nei secoli. Federico da Montefeltro sarebbe oggi solo un nome nei libri di storia se fosse stato soltanto uno dei vari duchi di Urbino. Come grande mecenate ha commissionato a Piero della Francesca il ritratto di profilo che lo ha reso un’icona del Rinascimento italiano. Il dipinto della Gioconda, uno dei quadri più enigmatici della storia dell’arte, iniziato da Leonardo a partire dal 1503, fu commissionato, secondo il Vasari, da Francesco del Giocondo mercante di stoffe, anche se esistono altre versioni sulle quali non è il caso di addentrarci. Francesco faceva parte di una delle famiglie più in vista del tempo e Lisa Gherardini sarebbe stata la sua seconda moglie. C’è un ritratto nella pinacoteca della mia città che esprime in modo esemplare la personalità del committente. E’ il ritratto di Vincenzo Nolfi, eseguito nel 1628 da Giovanni Francesco Guerrieri. Personaggio di spicco del ceto nobile fanese, poeta, letterato e principe dell’Accademia degli Scomposti, era figlio adottivo di Guido Nolfi, importante giurista e raffinato mecenate alla corte dei papi. Il dipinto proviene dal Collegio-Università Nolfi da lui fondato dove si trovava

27 Non solo ritratti

Da Odoni che assoldò Lorenzo Lotto a Federico da Montefeltro con Piero della Francesca fino alla Gioconda

di Marco Belogi

accanto a tante altre opere, purtroppo disperse, provenienti dalla casa romana paterna. Nella lettera affissa con un chiodo alla libreria si legge il sonetto che il letterato fanese dedica al pittore in occasione del ritratto. L’autografia del pittore e la data sono pomposamente certificate nella composizione poetica che costituisce quasi un agone tra pittura e poesia.

Una gara tra il fraseggio e il pennello e la possibili-

tà di dare voce alla pittura, eseguita probabilmente con l’intento di ricordarlo come fondatore del collegio Nolfi. Il committente vuole che dietro di lui compaiano i testi fondamentali della sua formazione, Platone e Cicerone, mentre lui, in piedi dietro la scrivania e vestito di tutto punto, intinge la penna d’oca per comporre. Una regia che Vincenzo ha meditato e orchestrato per la sua autocelebrazione. Al pittore non rimane che esprimere l’ironia della situazione attraverso lo sguardo, la posizione delle mani e il sorriso del com-

mittente. Un vero capolavoro interpretativo che coglie la vita in ogni suo dettaglio. Un committente dunque di tutto rispetto se nell’ottobre del 1641 versò al Guercino la somma di 232 scudi per il quadro del Santo Angelo Custode che rimase come pala d’altare nella cappella di famiglia nella chiesa di Sant’Agostino sino al 1943.Il dipinto fu reso famoso anche nel mondo della letteratura anglosassone dalla poesia di Robert Browning, dal titolo The Guardian Angel, scritta nel 1848 dopo una visita a Fano. Un disegno autografo a penna per le due figure del quadro si trova nella Collezione Reale inglese a Windsor Castle proveniente sempre dal collegio Nolfi dove era conservata una raccolta di disegni di valenti pittori iniziata a Roma dal padre Guido. Questo periodo fu uno dei più prolifici per la storia dell’arte fanese se si volge lo sguardo anche ai dipinti nella nuova chiesa dei padri filippini giunti da poco in città. Fu Girolamo Gabrielli, discepolo diretto di San Filippo Neri, appartenente ad una nobile famiglia fanese a cui si deve anche la costruzione dell’eremo di Monte Giove, a commissionare a Guido Reni nel 1620 il dipinto dell’Annunciazione pagandolo di tasca propria. Per la sua spiccata sensibilità verso il nuovo si rivolgerà proprio ad uno degli artisti più emergenti tra Bologna, Roma, Napoli, a quel Guido Reni che scriverà di aver ricevuto la commissione di due tavole per la chiesa filippina fanese, pietre miliari della storia dell’arte nelle Marche. ¤

28 Non solo ritratti

Un ritratto di Nolfi nella pinacoteca di Fano eseguito da Guerrieri esprime la personalità del committente

Sopra, un ritratto di Vincenzo Nolfi eseguito nel 1628 da Giovanni Francesco Guerrieri

Piattella nell’azzurro un poeta del colore

MOSTRA A SENIGALLIA, QUANDO L'ARTE INCONTRA LA MODA

Una mostra inevitabile, frutto di un incontro tra un artista sperimentatore, quale è Oscar Piattella (recentemente insignito del Premio Marche, 2022), ed un designer come Luca Bucari che, spaziando con il suo talentuoso staff dal fashion al design, concentra l’attenzione del suo giovane, raffinato brand sul denim.

A tal proposito Luca Bucari può scrivere che “la prossimità tra arte e moda suggerisce sapienti incursioni capaci di costruire dialoghi fecondi. Certamente non è una novità come ha in passato insegnato, già negli anni Trenta del secolo scorso, la couturier Elsa Schiapparelli con il lungimirante dialogo con Salvador Dalì che ha generato capi e accessori di stravagante bellezza. Come, poi, dimenticare il formidabile successo tributato a Yves Saint Laurent quando, nel 1965, presentò l’indimenticabile collezione Mondrian, magistralmente ispirata alla purezza delle opere del maestro olandese Piet Mondrian. […] Ma l’incontro di due mondi creativi, quali sono quello della moda e dell’arte, produce stupefacenti contaminazioni non solo nell’orizzonte del fashion designer ma anche, crediamo, nei fruitori delle nostre boutique”.

Da qui la mostra Oscar Piattella: quando nasce l’azzurro (Senigallia, Spazio in Tomboy, Via Pisacane n. 55, fino al 04.03.23) che costituisce la prima tappa di Incursioni, a cura di Alberto Mazzacchera.

Proprio per tale motivo il cannocchiale di questa prima esposizione, connubio sem-

pre proficuo tra arte e moda, viene a focalizzarsi su quella porzione di produzione artistica di Piattella che ha nelle pezze di jeans la sua essenziale materia, e nelle declinazioni dell’azzurro la sua tavolozza.

Pur nel mutare dei materiali inconsueti, queste opere appartengono a quella lunga, felice stagione dei muri, di cui, una prima serie, fu esposta nel 1958 alla Galleria

L’Ariete di Milano a cura di Franco Russoli e successivamente, nel 1960, a Roma alla Galleria La Medusa

Quelli che prendono corpo sulla fine dei Cinquanta, sono anni densi di confronti. La visione si dilata in un piano internazionale che rapidamente conduce ad un’espressione compiuta ed originale. Nel ricorso ad una materia di granulosa percezione, incisa come argilla, si disvela la profonda attrazione dell’artista per la luce e per i segreti di catturarne l’energia da fissare, infine, in una fonte inestinguibile di onde emozionali. Un uso della materia che gli consente di placare istanze di tridimensionalità e spazialità sulle superfici pittoriche che va ‘fabbricando’ con abili alchimie.

Nelle sue opere si ritrova un’eco della pittura informale scientemente perimetrata al ricorso ai materiali non tradizionali, poiché in Piattella è sempre vigile una scansione delle superfici generata da un magnetismo architetturale, da quello che lui indica come “fraseggio geometrico”.

La questione del muro, tema di straziante centralità nel Novecento, è espressa attraverso registri differen-

29 Contaminazioni

L’artista insieme al designer

Luca Bucari due mondi creativi capaci di dialoghi fecondi e stupefacenti

di Alberto Mazzacchera

ti, espressioni tangibili delle molteplici fasi di ricerca che si sono dispiegate e che Piattella sviluppa lungo due fondamentali, diverse direttrici. Da una parte, prende le mosse da tasselli del reale costruito dall’uomo, ne evoca la presenza in sua assenza, per condurre l’osservatore dinanzi ai muri politici e quella che appare una sorta di ossessione, non sfugge, infatti, alle proiezioni dell’ombra lunga e inquietante dei muri degli uomini contro le libertà che hanno a lungo flagellato i popoli europei del Novecento. Dall’altra, il muro di Piattella è anche porta di accesso agli strati profondi della mente, diaframma da varcare verso uno sterminato universo interiore.

Sa ben leggere Massimo Cacciari quando scrive che nelle opere di Piattella “ciò che appare non è che il frantumarsi della Luce interiore; i colori non sono che il timbro che la Luce assume illuminando il ‘paesaggio dell’anima’ ”.

Le tele con le azzurre pezze di jeans seguono quella produzione nella quale parrebbe di trovare una traccia dell’opera di Alberto Burri. Ma è solo un’impressione di superficie, in quanto Burri mani-

polava con estrema efficacia la materia col fuoco al limite della sua dissoluzione, mentre in Piattella il ricorso al calore avviene per una elaborata e calibrata ricerca di infinite gradazioni di colore. È così che, per tale via, prendono corpo le opere della seconda metà degli anni Ottanta in parte dominate dagli azzurri, che, quando non si strutturano in mirabili scansioni di muraglie, vanno a cogliere la leggerezza impalpabile di una superficie fluida.

Queste opere di Piattella, magistralmente costruite, inducono Yves Bonnefoy, il grande poeta e critico d’arte francese, a scrivere, nel 2002, che “allora è l’azzurro come quando lo si vede farsi intenso, incavarsi nel cielo d’estate, un assoluto che trascina lo spirito nel non – visibile, nel non – pensabile: questo silenzio vertiginoso della caduta nel cielo, del cadere all’infinito nell’azzurro del cielo di cui i bambini sono capaci, di cui gli adulti si ricordano”.

Due anni prima, Oscar Piattella, ragionando in un suo libro dedicato alla ricerca dell’azzurro (ABC: Azzurro blu celeste), osservava: “se distillassimo tutti i mari del mondo non rimarrebbe un accenno del loro azzurro”, inutili sarebbero “le nostre reti di seta” gettate sui fondali, finché ci si renderebbe conto “che un po’ di quella ‘materia’ è lì, fusa con il colore del nostro sangue, come in un sogno, come il sogno di quella stessa ‘materia’ “. Una materia che in Piattella, sapientemente sublimata dalla luce, è in grado di suggestionare l’inconscio, e di spalancare orizzonti mentali nuovi. ¤

30 Contaminazioni

Le tele con le azzurre pezze di jeans fanno riemergere il tema dei muri espressa in registri differenti e diverse direttrici

In alto, Oscar Piattella con il designer Luca Bucari durante l'allestimento della mostra Qui sopra l'artista mentre spiega le sue opere

di Grazia Calegari

La riscoperta di Bazzali il pittore “nomade”

PRIMA ANCONA, PESARO, FIESOLE POI ROMA E TRIESTE

Spero di fare cosa gradita riproponendo artisti del grande repertorio del 900 marchigiano poco noti, recuperati nella splendida e vastissima collezione pesarese di Elio Giuliani, già utilizzata in precedenti articoli per questa rivista.

Il cosiddetto 'secolo breve' è stato davvero una fucina di artisti figurativi soprattutto nella parte settentrionale della regione e l'analisi singola di alcuni di loro può contribuire a comporre un mosaico variegato e inedito, da aggiungere a storie personali già note e consolidate e a proporre accostamenti con esperienze regionali diverse.

E' il caso di Luigi Bazzali (Catanzaro 1908-Grottaferrata 1968), di madre anconeta-

na e padre toscano, nato nello stesso anno del terremoto di Messina. Questo disastro indusse i genitori a tornare ad Ancona, città natale della madre e successivamente a trasferire la famiglia a Pesaro, dove Luigi studiò alla Scuola Artistico Industriale, alunno di Fernando Mariotti.

Nel 1927 partecipò al Convegno d'Arte degli artisti della provincia di Pesaro esponendo quattro opere e in quell'occasione alcuni amatori d'arte che lo avevano conosciuto e apprezzato lo presentarono al pittore toscano Baccio Maria Bacci, che divenne il suo maestro a Fiesole per quattro anni, fino al 1931. Bacci era un affermato artista legato al regime fascista e al recupero della cultura figurativa tosca-

31 L’artista

Nella pagina precedente

Autoritrato con tavolozza (1957) Sopra, Il lettore (1940) e al centro delle pagine

Natura morta con pigne e conchiglie (1953) A destra dall'alto

Donna che dorme (1940) Paesaggio (1931) e un'incisione con natura morta (Foto di Luca Toni)

na rinascimentale, soprattutto quattrocentesca e monumentale.

Nel 1928 Bazzali partecipò alla III Esposizione d'arte di Pesaro con nove opere, che raffigurano nature morte, un nudo e alcuni paesaggi toscani, temi che saranno costanti nella sua ispirazione e produzione pittorica.

Dal 1930 al 1938 partecipò a varie mostre a Firenze, Ancona, Cagliari, Pesaro, Recanati, Napoli e Siracusa, dove diresse la locale Scuola d'Arte. Alla fine del 1938 decise di trasferirsi a Roma, sposò un'insegnante triestina, si spostò a Trieste dal 1940 al '46, finchè decise di tornare a Roma, dove abbandonò l'insegnamento e si dedicò solamente alla pittura. Visse gli ultimi anni a Grottaferrata vicino a Roma, in un vecchio casale isolato, dove morì nel 1968.

Questo itinerario nomade di Bazzali è rappresentativo di un modo di vivere inquieto legato alla provincia italiana e radicato nell'Italia della prima metà del 900, che qui possiamo riassumere brevemente nella sua opera, fatta conoscere come tante altre nella storica, grande mostra 'Arte e immagine tra ottocento e novecento. Pesaro e provincia', tenuta a Pesaro nel 1980. Fu definito in quel ricco catalogo il ruolo svolto dalle Marche nelle innumerevoli mostre d'arte pura e decorativa e vennero definite le storie singole degli artisti, destinati a scelte definitive come quelle di restare qui o di partire per varie destinazioni.

Il decennio 20-30 offre ai giovani molte possibilità culturali, nel vorticoso alternarsi di Mostre Regionali, di Biennali Veneziane, Biennali Monzesi, Biennali Romane, Mostre degli Amatorie Cultori di Belle arti romane, ecc. (....) Nel 1926 lo storico dell'arte G. Edoardo Mottini scrive: 'Certo, in Italia, si dipinge troppo e soprattutto troppo si espone.'( in “Rivista

d'Italia”, agosto 1926)

Tra il 1926 e il 27 anche le Marche costituiscono un Sindacato interprovinciale fascista artisti: esserne iscritti è condizione preliminare per accedere alle varie mostre selettive regionali e nazionali.

A Pesaro, si profilano scelte definitive verso la fine del decennio: alcuni rimangono, altri decidono di spostarsi, a Parigi o in varie città d'Italia.

Luigi Bazzali sceglie Firenze dove rimane, come s'è detto, tra il '29 e il '31.

“Gruppo che poteva consistere e che si disperde...; il che sta a dimostrare ancora una volta come la nostra provincia e la regione marchigiana non siano troppo gelose delle proprie energie artistiche e come, ma il discorso mi porterebbe troppo lontano, mai quivi potranno svilupparsi e vivere comuni tendenze del carattere della propria terra improntate.

(E sì che la regione non sarebbe da meno delle altre, e sì che alcuno l'ama e la sente, bellezza aspra e dolce, come rinserrata, che vuol essere

32 L’artista

Le sue nature morte e i paesaggi toscani saranno temi costanti della sua ispirazione e produzione pittorica

scoperta quasi a fatica, e goduta nell'intimo, in silenzio, ma da lontano non la puoi dimenticare).” Così Francesco Carnevali nel 1930.

E' la diaspora marchigiana, che accosta alle esperienze della provincia pesarese, quelle diverse e ben più note, di Scipione, del primo Licini, di Mannucci, di Cagli, di Bartolini, di Lorenzo Gigli e di altri. A Firenze il giovane Bazzali si caratterizza dall'inizio per il rigore morale e per la necessità di trovare in se stesso la propria visione del mondo attraverso la pittura.

L'ambiente artistico fiorentino è influenzato da Strapaese, il movimento letterario e culturale che a partire dal 1926 esalta il ruolo delle tradizioni italiane 'paesane' contro l'esterofilia. Le idee di Strapaese confluiscono nella rivista 'Il Selvaggio' di Malaparte e Maccari, alla quale collaborano artisti e letterati come Soffici, Bartolini, Cardarelli, De Pisis.

In pittura le opere di Bazzali risentono soprattutto di Ardengo Soffici, e nella produ-

zione incisoria, fatta di fittissimi segni delicati e ordinati, si può pensare anche all'opera del bolognese Giorgio Morandi, in una personale bazzaliana visione intimistica e composta, quasi crepuscolare. Nel dopoguerra, con lo spostamento a Roma, Bazzali dimostra una maturità influenzata anche dal tonalismo romano che ripercorreva le lezioni di Cézanne e dei Fauves, cioè di una semplificazione formale insieme volumetrica e coloristica. Così sarà nell'ultima fase della sua vita durante la quale, nell'appartata quiete dell'abitazione di Grottaferrata, dedicò molto del suo tempo alla grafica, girando alla ricerca di posti da disegnare nella campagna di Roma. Riscoperto negli ultimi decenni, Bazzali è stato bene valutato dalla critica e figura in molte collezioni private e pubbliche.

Merita di essere conosciuto insomma per un'origine marchigiana aperta a varie suggestioni regionali ma sempre intensamente portato all'analisi di sè e del proprio rapporto con la storia. ¤

33 L’artista

Nell’ultima fase della sua vita nella quiete della sua casa di Grottaferrata dedicò molto tempo alla grafica

Regine della Preistoria

La Venere “Minotauro” gioiello del Paleolitico

HA DIECIMILA ANNI ED È ESPOSTA AL MUSEO DI ANCONA

Piccina e nuda, viene da lontano. Diecimila anni fa, millennio più millennio meno, un artista l'ha graffita su un ciottolo appuntito, stregato da un'immagine scaturita dalla sua mente. La chiamano “Venere di Tolentino”, e regna sovrana a Palazzo Ferretti di Ancona. Condivide lo scettro soltanto con un'altra donna millenaria, la Venere di Frasassi, che di anni ne ha quasi il doppio. Forever young, entrambe provengono da quella notte dei tempi che raramente lancia segnali luminosi dei nostri antenati. Così diverse, così iconiche, come tutte le miss si contendono l'ammirazione. Diego Voltolini, il

e pancia rigonfi, attributi femminili esasperati, a simboleggiare la fertilità. Questa di Tolentino, invece, con mammelle e pube stilizzati in triangoli, incrocia le braccia sul ventre, quasi negando la maternità. Ma soprattutto è un ibrido». Spiega: «Alla maniera del Minotauro, ha corpo umano e testa di animale. Un bovino o un equino, c'è chi dice un lupo; sulle gambe sono graffiti segni che simulano la peluria. Denota, è evidente, una fase più evoluta della riflessione su ciò che va oltre l’uomo, la capacità di creare un essere semi-umano, in contatto col divino e l’oltre-umano».

direttore del museo, non ha dubbi: «La Venere di Tolentino ci racconta di una fase più evoluta, in cui l'astrazione prevale sul naturalismo». Bidimensionale, non è formosa come la statuetta ritrovata, nel 2007, nella grotta della Beata Vergine a Frasassi, che ha seni

Se ne accorse subito il conte Aristide Gentiloni Silverj che, trovato il ciottolo in una cava d'argilla della sua tenuta attorno a Tolentino, nel 1884, aveva preparazione e acume per afferrarne il valore, inestimabile. È facile immaginare l'emozione che deve aver provato questo archeologo ante litteram, paletnologo per passione, quando l'ebbe tra le mani e, ripulendo la superficie, riconobbe le fattezze di questa donna-vitello. La sorpresa, poi, rigirando la piccola pietra, si accrebbe nel trovare incisa, sul retro, un'altra testa di animale, di perfette fattezze. Se vivesse oggi, si attaccherebbe al telefono, per chiedere conferma della sua intuizione. All'epoca, affidò il suo stupore, la consapevolezza dell'importanza della scoperta alla lentezza della corrispondenza epistolare. Lo testimoniano le lettere che scrisse a Luigi Pigorini, un luminare in materia, all'epoca, per sol-

35

di Lucilla Niccolini

A sinistra, la Venere di Frasassi più formosa e la Venere "Minotauro" ritrovata a Tolentino dal conte Aristide Gentiloni Silverj nel 1884. Sopra, una sala del Museo Archeologico ad Ancona

Nelle pagine alcune vedute del Museo Archeologico ad Ancona ospitato a Palazzo Ferretti In basso a destra un'altra immagina della pietra su cui è inciso il corpo di una donna con seni e pube stilizzati in triangoli e volto di "animale"

lecitarne il parere: chiedeva se non sembrasse anche a lui, che una simile rappresentazione, di chiara funzione cultuale, andasse riferita a una fase animista del Paleolitico. Pigorini si professò dubbioso, con scetticismo dettato forse, visto da lontano, da una sorta di invidia, per non essere stato lui il protagonista della scoperta. Però, l'ipotesi di Gentiloni Silverj sarebbe stata confermata, decenni dopo, da altre scoperte del Paleolitico superiore, prima fra tutte quella del cosiddetto Sciamano di Fumane, in provincia di Vicenza. Risalente a 40mila anni fa, è considerata una delle più antiche fi-

più antiche, in ogni angolo della Terra. Più interessante, per noi marchigiani, è notare una singolarità, che fa della Venere di Frasassi un unicum. Il nostro antenato sciamano è una donna!

gure di uomo-animale: disegnato in ocra rossa su pietra calcarea, porta sul capo due corna, e rappresenterebbe un essere umano dotato di capacità profetiche e taumaturgiche. Uno sciamano, appunto.

Sarebbe lungo riassumere le ricerche e le scoperte che hanno portato gli antropologi a riconoscere le caratteristiche di tali personaggi, attestati in tutte le culture

Fu lo stesso Gentiloni Silverj a donare il ciottolo, assieme a molti altri reperti da lui trovati e indagati nella sua area, tra cui i resti di tombe picene “orientalizzanti”, all'allora Museo Regio, fondato nel capoluogo dorico all'indomani dell'Unità d'Italia dal commissario straordinario per le Marche Lorenzo Valerio. Fu Carisio Ciavarini, prof di Lettere al Ginnasio, assieme a Carlo Rinaldini, cui oggi quel liceo è intitolato, ad avviare la raccolta “di tutti i monumenti dall'età della pietra in poi, rinvenuti con certezza nella regione”, secondo i principi della Commissione Conservatrice, di cui fu il primo segretario e instancabile operatore. «Da allora – continua Diego Voltolini – la Venere di Tolentino fa parte del patrimonio del nostro museo, ma solo un secolo più tardi, grazie alle indagini di Agnese Massi, Mauro Coltorti, Francesco D'Errico, Margherita Mussi e Daniela Zampetti, se ne è potuta appurare la datazione con ragionevole certezza: un'opera d'arte paleolitica, databile tra 10mila e 8mila anni fa. Un reperto di straordinario rilievo per lo studio della preistoria. Un gioiello per le Marche, di cui, a oggi, non si sono trovati uguali nel mondo».

A lei cede il passo la Venere di Frasassi, una tipologia relativamente più “comune”, e di più chiaro significato. «Ma entrambe portano lo scettro – annuncia il direttore Voltolini - di regine del Museo Archeologico di Ancona. Al termine della riorganizzazione della collezione, saranno esposte, pro-

36 Regine della Preistoria

Corpo di donna e testa di lupo o vitello, incisa in un ciottolo ritrovato a Tolentino

Il direttore Voltolini: “unica nel mondo”

tagoniste, al terzo piano, destinato alla Preistoria, con un nuovo allestimento idoneo a permettere la lettura dei reperti, lungo il percorso espositivo, da parte degli studenti, di ogni età. Rigore scientifico, ma una diversa modalità di comunicazione».

Poi, entra nei particolari dell'itinerario museale riformato: «Subito al di sotto, il mezzanino sarà dedicato a illustrare il passaggio dall’Età del Bronzo all'Età del Ferro, con pezzi che testimoniano la vita quotidiana e l’idea di casa nel mondo antico. Quindi, al primo piano, offriremo ai visitatori i capisaldi della civiltà Picena, dal 1000 al 400 a.C., di cui il museo possiede un patrimonio immenso, il più ricco al mondo».

Il primo piano nobile di Palazzo Ferretti prosegue nell'ala più recente, ricavata nell'ex Convento degli Scalzi, con i reperti riferibili

all'Ellenismo nelle Marche: Celti e Dori, poi la sezione Romana, curata dalla dottoressa Nicoletta Frapiccini, attuale direttrice dell'Antiquarium di Numana.

In via di completamento, prosegue nel primo seminterrato. «Ma poiché il materiale che riusciamo a esporre costituisce appena un decimo dell'intera collezione – conclude Diego Voltolini – l’obiettivo è aprire al pubblico anche quattro sale dei magazzini, attraverso un progetto da finanziare con i fondi del PNRR, accanto ai laboratori di restauro, attorno a un salone dedicato alle ricerche degli studiosi».

Un museo in divenire, fervido di attività dei suoi archeologi, con cui collaborano atenei italiani e stranieri. Su di loro veglia la regina/ sciamana, la giovane donna nuda, la magica e misteriosa Venere di Tolentino.

A Palazzo Ferretti è esposta anche la Venere di Frasassi simbolo di fertilità di oltre 20mila anni fa ma l’altra mostra un segno più evoluto

37 Regine della Preistoria

¤

Ken Parker, Tex Willer

Dylan Dog

gli altri personaggi tratteggiati

dal noto disegnatore marchigiano

in 50 anni di carriera

Il marchigiano Giancarlo

Alessandrini (Jesi, 1950)

è uno dei più affermati fumettisti italiani che, dopo aver conseguito il diploma nell'Istituto d'Arte di Ancona, ha iniziato la sua carriera nel 1972, entrando nella redazione del Corriere dei Ragazzi, per il quale ha disegnato le serie Uomini contro, Fumetto verità, Anni 2000 e Lord Shark su sceneggiature di vari autori. Nel 1976, su testi di Alfredo Castelli e Mario Gomboli, ha creato per Cosmopolitan otto episodi che hanno come protagonista Eva Kant, successivamente raccolti in un volume pubblicato da Mondadori e intitolato Eva Kant - Lontano da Diabolik. Nel 1977 ha iniziato la sua collaborazione con Sergio Bonelli Editore, disegnando sei episodi della serie Ken Parker, lo straordinario protagonista di Berardi-Milazzo che, pur operando nel West, incarna i valori e miti dell’epica contemporanea, un personaggio

“colto” al centro di avventure dove ricorrono con frequenza richiami alla letteratura, alla poesia, alla musica, al teatro e soprattutto al cinema. “L’Uomo dal Lungo Fucile” non è un giustiziere né un vendicatore, ha letto Shakespeare e Karl Marx, fa delle scelte “democratiche”, perché difende i nativi dalle angherie dei bianchi, si batte contro le ingiustizie e la violenza del potere, ha un profondo rispetto per la natura e per le creature animali.