8 minute read

Antichi strumenti a percussione

SISTRO

Il sistro è uno strumento idiofono risalente al 3000 a.C. proveniente dall'Antico Egitto sacro alla dea Iside, che era ritenuta l’inventrice dello strumento: la presenza del sistro sui monumenti sepolcrali significava l'appartenenza del defunto al culto isiaco. Il sistro era sacro anche alla dea Hathor. Era l'antico “seshesh” (di chiara origine onomatopeica) e successivamente importato in Palestina (si hanno notizie, già nel Vecchio Testamento, di sistri utilizzati in cerimonie) e anche in Grecia. È uno strumento in metallo, con una parte a forma di ferro di cavallo, con un manico e delle aste; il suono viene prodotto scuotendo lo strumento: il numero e lo spessore delle lamelle flottanti ne definisce e caratterizza l'altezza e l'intensità del suono che resta comunque - come in molti altri analoghi strumenti a sonagli - indeterminato, e cioè senza una precisa connotazione tonale.

Advertisement

CROTALO

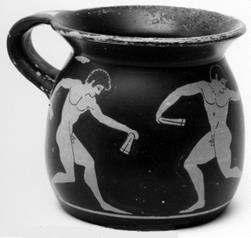

Nell'antica Grecia il crotalo era un tipo di nacchere usate nelle danze religiose di gruppo. La tradizione vuole che venissero suonati anche dai cosiddetti coribanti, divinità minori dell'antica religione greca costituenti il seguito di Cibele; a loro si attribuiva l'invenzione di un tipo particolare di danza orgiastica, selvaggia e frenetica, che provocava un effetto di stordimento e di estasi.

Il crotalo era in genere formato da uno stelo o da una canna divisa, che faceva rumore quando era scossa con la mano; il materiale era conchiglia e ottone, oppure legno.

CIMBALI

Di funzione simile ai crotali troviamo i Cimbali, strumenti costituiti da due dischi, in genere di bronzo e di varie dimensioni, che venivano percossi tra di loro dando un suono indeterminato dato dalla vibrazione del metallo stesso. Potevano anche essere usati singolarmente, percossi con la mano o con un martelletto. Di origine dell’Asia Minore, si diffusero successivamente presso i Greci e i Romani che li utilizzavano per battere il ritmo della danza nei riti dionisiaci e misterici, come testimoniano le iscrizioni su alcuni esemplari. Da essi ebbero origine i piatti dell'orchestra moderna.

TAMBURO E TAMBURELLO

Il tamburo è uno strumento di forma tubolare cavo in cui il suono è prodotto percuotendo o raschiando una pelle tesa attraverso una delle due estremità di un fusto. Questo strumento esiste in tutte le culture antiche: è nato insieme alla musica delle antiche civiltà del Mediterraneo e di quelle asiatiche (India), dove veniva utilizzato soprattutto durante feste, banchetti e cerimonie per accompagnare canti e danze. Essendo antichissimo l’origine ̀ incerta: pare che esistesse già nel II millennio a.C. e di sicuro veniva usato dai Sumeri, dagli Ittiti e dagli Ebrei mentre le sacerdotesse egizie lo suonavano nelle danze dedicate alla Dea Iside. [103]

Il tamburo (ed il suo affiliato tamburello) hanno conosciuto nel corso dei secoli un largo uso in tutte le civiltà. Nel mondo greco era chiamato tympanon. È probabile che i greci ne abbiano imparato l'uso dalle colonie dell'Asia Minore, e lo abbiano trasmesso ai romani. La pelle usata era comunemente d'asino (donde la popolare favola romana di Fedro sull'asino, destinato ad essere picchiato anche da morto!). Il tympanon era uno strumento leggero, la cui forma era piatta o alle volte cava. Poteva avere campanelli metallici o sonagli, fissati sul telaio da cordicelle che percuotevano la pelle quando lo strumento era agitato. Spesso era adornato da nastri. Questo strumento era perfetto per dare il ritmo alle danze o ai canti, per lo più religiosi: come gli altri strumenti a percussione, il suo ritmo incalzante favoriva l’esaltazione dei partecipanti, fino a raggiungere anche stadi di trance. Era uno strumento fondamentale nei culti orgiastici di Dioniso, di Cibele e di Attis. Il suo uso è attestato anche in contesti funebri.

Il nome tympanum rimase anche nell’antica Roma. Il tympanum (le cui immagini antiche presentano sempre uno strumento ad una sola membrana) si poteva suonare con bacchette o con il tirso1, ma l'uso più comune era suonarlo con la mano (come ancora si fa con il tamburello, al quale il timpano antico somiglia moltissimo, anche per l'aggiunta di cimbalini e sonagli che ne potenziavano il suono).

Lo strumento passò ad essere simbolo di effeminatezza, perché ne facevano uso i sacerdoti di Cibele, che erano uomini evirati.

[Statua romana di Cibele: la dea tiene in mano lo strumento nella mano sin]

1 Il sacro tirso era un bastone rituale attribuito al dio greco Dioniso e ai seguaci del suo culto, satiri e menadi. Di legno vario, ma più spesso di corniolo, era formato da una grossa asta sormontata da una pigna ed attorno ad esso erano avviluppati edera e pampini di vite. A volte vi erano annodate anche bende di lana, simbolo di consacrazione. Il simbolismo legato a questo strumento è chiaramente fallico, tanto più che ad esempio ne Le Baccanti di Euripide viene affermato che da esso scaturiva miele; esso quindi rappresenta la forza vitale del dio che viene instillata nella vegetazione, negli animali e negli uomini.

Nel Medioevo il tamburello era ancora uno strumento rozzo con sonagli grossi e pesanti, e veniva usato dai menestrelli, dagli attori, dai giocolieri. Verso la metà del 1500 ebbe una grande diffusione in Italia, Spagna e Francia del Sud. Successivamente, nel 1564, vennero inseriti dei piattini metallici lungo la cornice dello strumento, che assunse quindi il nome di Tamburello Basco (o Timbrel). Il tamburello basco è rappresentato in scene di danza vocale, ovvero di “canzoni a ballo”; ne ̀ un bellissimo esempio la Danza delle donzelle nel giardino d’amore di Andrea di Bonaiuto nella Cappella degli Spagnoli in Santa Maria Novella a Firenze. L’uso delle percussioni nella musica medievale era semplice e soprattutto di matrice ritmica perché fungeva da metronomo nella scansione dei ritmi della danza. I ritmi medievali, essendo molto elementari, potevano essere eseguiti da un elemento del gruppo dei danzatori, non era necessario infatti essere musicista di professione. La tecnica si basa su un suono grave chiamato DUM che si ottiene percuotendo il centro della pelle e un TA che si ottiene percuotendo il bordo della pelle tesa sulla cornice.

Abor-pipe: il nome (letteralmente flauto e tamburo) evidenzia l’accoppiamento tra un particolare flauto a tre fori (suonato con una sola mano, utilizzando i suoni armonici prodotti con una maggiore emissione di fiato) e un tamburo percosso con una bacchetta tenuta dall’altra mano per produrre simultaneamente accompagnamenti ritmici. Il tamburo poteva esse di piccole dimensioni appeso al polso, o più grande a tracolla. Il tamburo poteva essere anche un particolare oblungo salterio a percussione, il cosiddetto Tamburino di Bearn (o buttafuoco). La bacchetta che lo percuoteva eseguiva dei ritmi colpendo tutte le corde allo stesso tempo, quindi senza inclinazione, ma usata con un colpo piatto.

[Beato Angelico, Angelo con tamburello particolare del trittico Linaiuoli, 1433. Firenze]

Tamburo a calice (o Darabukka). E’ un tamburo con scafo in ceramica o terracotta a forma di calice con la membrana di copertura (costituita da pelle di pesce, capra o pecora) allacciata al fusto. Usato sotto la corte di Alfonso X el Sabio, veniva suonato con le dita. Veniva in genere posizionato sulla spalla (come raffigura la miniatura), o più raramente con il suonatore in posizione seduta e lo strumento appoggiato sulla gamba. Tra il tardo Rinascimento e il Barocco, sopravvisse solo come strumento popolare in Spagna e in Italia.

Tamburo a bandoliera (o a cordiera) Questo tamburo di origine medievale ha una tipica forma cilindrica di grandezza variabile tra i 50 e i 60 cm. E’ costituito da un corpo in genere metallico, con una pelle superiore ed una inferiore, fermate da due cerchi di legno, tenute in tensione da tiranti di corda regolabili secondo necessità. La membrana superiore veniva percossa con due bacchette diritte, mentre la membrana inferiore è dotata di corde di budello tese, che vibrando ai colpi delle bacchette, generano il timbro dello strumento. Il tamburo a bandoliera lega il suo uso nell’ambito militare o nelle parate di feste.

TINTINNABULUM Nell'antica Roma il tintinnabulum (nel VI secolo d.C. divenuto tintinnum) era un sonaglio azionato dal vento e composto da più campanelle legate ad un'unica struttura. Spesso il tintinnabulum era raffigurato a forma di un fallo di un fascinus, una figura magico-religiosa che aveva il compito di allontanare il malocchio e portare fortuna e prosperità.

[Tintinnabulum polifallico di bronzo rappresentante Mercurio trovato a Pompei. Le campane mancanti erano attaccate alla punta dei peni laterali.]

Spesso il fascinus era dotato di gambe animalesche che ne aumentavano l'efficacia. I tintinnabula erano appesi sull'uscio delle abitazioni e davanti ai negozi assieme ad una lampada. Si pensa che sia la figura fallica che il suono provocato dal vento fossero considerati come elementi scaramantici.

Rota tintinnabulis Dal Tintinnabulum nel Medioevo derivò la Rota tintinnabulis, un insieme di campane, di varia misura e prive di battente, che mediante percussione con un martelletto di legno producono altrettanti suoni di varia altezza.

TRIANGOLO Il Triangolo antico era un pezzo di ferro piegato con inseriti dei piccoli anellini e che veniva percosso con una bacchetta.

Le origini dello strumento non sono note, ma diversi dipinti del Medioevo raffigurano lo strumento suonato da angeli: ciò fa ritenere che in qualche modo questo strumento fosse utilizzato per i servizi liturgici nelle chiese in quel periodo. Altri dipinti lo raffigurano utilizzato da musicisti popolari.

[Francesco Botticini (1466-1497): Angeli suonanti un triangolo e un tamburello. Empoli, Museo della Collegiata di Sant' Andrea]