Berlin und Bonn / Februar 2025

www.behoerdenspiegel.de

Berlin und Bonn / Februar 2025

www.behoerdenspiegel.de

Der Ausgang der Wahl beeinflusst auch die Zukunft des Öffentlichen Dienstes. Wie stehen die Parteien zu Themen wie Digitalisierung, Personalaufbau und Arbeitsbedingungen im Staatsdienst? Wir haben nachgefragt – die Antworten und Konzepte der Parteien finden Sie auf auf den nachfolgenden Seiten.

Mehr Sicherheit durch zeitgemäßen Polizeidatenaustausch

„Unter Maßgabe der rechtlichen Möglichkeiten könnten auch länderübergreifend Informationen abgerufen werden“, benennt Harmsen einen entscheidenden Hoffnungsschimmer, aber auch die größte Einschränkung von P20: Die unterschiedlichen Rechtsrahmen des

föderalen Staates deuten einmal mehr auf langwierige Prozesse hin, während denen gewisse Lücken im Raster weiterhin bestehen.

(BS/Mirjam Klinger/Christian Brecht) Bereits kurz nach dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg wurde öffentlich, dass der Täter kein Unbekannter war: Behörden in mindestens sechs Bundesländern beschäftigten sich mit Taleb al-Abdulmohsen. Dieser sei „durchs Raster gefallen“, betonen die Verantwortlichen bezüglich der ungewöhnlichen Radikalisierung des Täters. Ein Umstand, der über den bislang unzureichenden Informationsaustausch zwischen den deutermöglichen soll. Vom Datenhaus werde in Kürze eine minimal funktionierende Version (Minimal Viable Product, kurz MVP) bei ersten teilnehmenden Behörden in den Wirkbetrieb gehen, heißt es aus dem BMI. Davon ausgehend werde man sich auf weitere DHÖS-Funktionen sowie auf die Interims-Vorgangsbearbeitungssysteme (iVBS) fokussieren. Polizeien von Bund und Ländern sollen ihre Vorgangsdaten ins Datenhaus transferieren und die Funktionalitäten der bestehenden VBS dorthin abschichten – bis zum Jahr 2030. Dass es von der Saarbrücker Agenda bis zum jetzigen Stand acht Jahre dauerte, hat laut Lars Harmsen von der BMI-Pressestelle zwei Gründe: Technik und Finanzierung. Einerseits sei es hochkomplex, „eine Vielzahl sehr heterogener Systeme zu harmonisieren und einen zentralen Betrieb zu gewährleisten“. Andererseits sei die „Sicherstellung einer auskömmlichen Finanzierung“ für den Aufbau der technischen Struktur unabdingbar. Das Projektbudget brachten Bund und Länder 2020 in Form des Polizei-ITFonds voran.

Prävention durch Digitalisierung Die müßige Frage, ob eine vollfunktionale polizeiliche Datenplattform den Anschlag von Magdeburg hätte verhindern können, wird aus dem BMI nachvollziehbarerweise nicht beantwortet. Ein prall gefülltes Datenhaus, in dem nicht noch viele Türen aufgrund von offenen Rechtsfragen und Datenschutzbestimmungen verschlossen sind, hätte die Wahrscheinlichkeit dafür logischerweise erhöht. Ein funktionales Datenhaus-Ökosystem könne „einen Beitrag dazu leisten, um Zusammenhänge von Einzelsachverhalten und Muster in der Tatbegehung schneller und zuverlässiger zu erkennen“, so Harmsen Verhindern lassen werden sich Gewalttaten nie, erst recht nicht, wenn sich die Täter den üblichen Erkennungsmustern entziehen. Doch der Abbau rechtlicher Hürden, klare inner- und interföderale Zuständigkeiten sowie adäquate IT-Schnittstellen würden Deutschlands wahren Sicherheitsreifegrad überhaupt erst zeigen. Es wären zudem präventive statt ausgrenzende Maßnahmen, die weniger spaltende Wirkung hätten. Engmaschigere polizeiliche Raster hätten fraglos das Potenzial, zukünftig Menschenleben zu retten.

Marode Trainingsstätten

Die Finanzmisere vieler Kommunen strahlt auf den Breitensport aus: Etlichen Schwimmbädern droht die Schließung. Seite 13

Mit einer Steuer gegen den Müll

Die „Tübinger Verpackungssteuer“ ist rechtens. Ob sie das Problem der Vermüllung löst? Die Meinungen gehen auseinander. Seite 22

Herausforderungen der Zukunft angehen

BSI-Chefin Claudia Plattner möchte den Bundes-CISO in ihrem Bundesamt ansiedeln.

Berlin und Bonn / Februar 2025

www.behoerdenspiegel.de

Der Ausgang der Wahl beeinflusst auch die Zukunft des Öffentlichen Dienstes. Wie stehen die Parteien zu Themen wie Digitalisierung, Personalaufbau und Arbeitsbedingungen im Staatsdienst? Wir haben nachgefragt – die Antworten und Konzepte der Parteien finden Sie auf auf den nachfolgenden Seiten.

Mehr Sicherheit durch zeitgemäßen Polizeidatenaustausch

(BS/Mirjam Klinger/Christian Brecht) Bereits kurz nach dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg wurde öffentlich, dass der Täter kein Unbekannter war: Behörden in mindestens sechs Bundesländern beschäftigten sich mit Taleb al-Abdulmohsen. Dieser sei „durchs Raster gefallen“, betonen die Verantwortlichen bezüglich der ungewöhnlichen Radikalisierung des Täters. Ein Umstand, der über den bislang unzureichenden Informationsaustausch zwischen den deutschen Sicherheitsbehörden nicht hinwegtäuschen kann.

Die Ursachenforschung nahm nach dem Attentat unverzüglich den öffentlichen Raum ein. Wo passierten die Fehler und wer hat sie gemacht? Am 30. Dezember tagte der Innenausschuss des Bundestages, um sich über den Ermittlungsstand zu informieren. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sprach davon, „jeden Stein“ umdrehen zu wollen: „Alle Hintergründe müssen gründlich und genauestens ermittelt werden.“ Das Kernproblem laut der Bundesinnenministerin: Der Täter von Magdeburg konnte keiner üblichen Gefährderkategorie wie Islamist, Rechts- oder Linksextremist zugeordnet werden.

Strukturelle Probleme

Der 50-jährige Mann war den Behörden dennoch bekannt: In den Jahren vor dem Attentat gab es 14 Ermittlungsverfahren gegen ihn, die meisten wurden eingestellt. Zudem erstattete er selbst 18 Anzeigen – vor allem gegen einen Kölner Flüchtlingshilfeverein. Diese Informationen fanden sich in einer vertraulichen Aufstellung des Bundeskriminalamts (BKA), die dem Innenausschuss vorgelegt wurde. Trotz dieser Vorgeschichte schien bei den beteiligten Behörden niemand gehandelt zu haben – ein Problem, das auch auf Kommunikationsdefizite zurückzuführen ist.

Laut Eycke Körner, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Sachsen-Anhalt, erschweren

vor allem strukturelle und technische Hindernisse den Informationsfluss zwischen Behörden erheblich. „Es braucht einheitliche Kommunikationsstandards und Schnittstellen sowie klare Zuständigkeitsregeln, um in Krisensituationen effizient zu handeln“, sagte Körner gegenüber dem Behörden Spiegel. Ein weiteres Hindernis für die Effizienz in Krisensituationen sei die föderale Struktur Deutschlands. Unterschiedliche gesetzliche Regelungen auf Bundes- und Landesebene behinderten nicht nur die Abstimmung zwischen den Sicherheitsbehörden, sondern könnten auch die Geschwindigkeit und Einheitlichkeit polizeilicher Reaktionen beeinträchtigen. Körner sieht daher die Notwendigkeit, die Gesetzgebung zwischen Bund und Ländern zu harmonisieren.

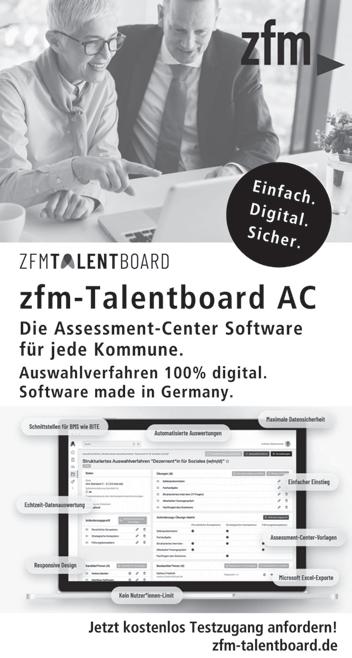

Hoffnungsträger Datenhaus Informationsaustausch bedeutet heutzutage digitale Vernetzung. Um diese zu erweitern, initiierte das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) 2016 die Saarbrücker Agenda, welche „die Informationsarchitektur der Polizei“ ans digitale Zeitalter anpassen soll. Das Kernziel des aus der Agenda hervorgegangenen Projekts „Polizei 20/20“ (P20) ist ein zentraler Speicherort für polizeiliche Daten: Das Datenhaus-Ökosystem (DHÖS), das allen Polizistinnen und Polizisten Zugriff auf relevante Informationen

ermöglichen soll. Vom Datenhaus werde in Kürze eine minimal funktionierende Version (Minimal Viable Product, kurz MVP) bei ersten teilnehmenden Behörden in den Wirkbetrieb gehen, heißt es aus dem BMI. Davon ausgehend werde man sich auf weitere DHÖS-Funktionen sowie auf die Interims-Vorgangsbearbeitungssysteme (iVBS) fokussieren. Polizeien von Bund und Ländern sollen ihre Vorgangsdaten ins Datenhaus transferieren und die Funktionalitäten der bestehenden VBS dorthin abschichten – bis zum Jahr 2030.

Dass es von der Saarbrücker Agenda bis zum jetzigen Stand acht Jahre dauerte, hat laut Lars Harmsen von der BMI-Pressestelle zwei Gründe: Technik und Finanzierung. Einerseits sei es hochkomplex, „eine Vielzahl sehr heterogener Systeme zu harmonisieren und einen zentralen Betrieb zu gewährleisten“. Andererseits sei die „Sicherstellung einer auskömmlichen Finanzierung“ für den Aufbau der technischen Struktur unabdingbar. Das Projektbudget brachten Bund und Länder 2020 in Form des Polizei-ITFonds voran.

„Unter Maßgabe der rechtlichen Möglichkeiten könnten auch länderübergreifend Informationen abgerufen werden“, benennt Harmsen einen entscheidenden Hoffnungsschimmer, aber auch die größte Einschränkung von P20: Die unterschiedlichen Rechtsrahmen des

föderalen Staates deuten einmal mehr auf langwierige Prozesse hin, während denen gewisse Lücken im Raster weiterhin bestehen.

Prävention durch Digitalisierung

Die müßige Frage, ob eine vollfunktionale polizeiliche Datenplattform den Anschlag von Magdeburg hätte verhindern können, wird aus dem BMI nachvollziehbarerweise nicht beantwortet. Ein prall gefülltes Datenhaus, in dem nicht noch viele Türen aufgrund von offenen Rechtsfragen und Datenschutzbestimmungen verschlossen sind, hätte die Wahrscheinlichkeit dafür logischerweise erhöht. Ein funktionales Datenhaus-Ökosystem könne „einen Beitrag dazu leisten, um Zusammenhänge von Einzelsachverhalten und Muster in der Tatbegehung schneller und zuverlässiger zu erkennen“, so Harmsen Verhindern lassen werden sich Gewalttaten nie, erst recht nicht, wenn sich die Täter den üblichen Erkennungsmustern entziehen. Doch der Abbau rechtlicher Hürden, klare inner- und interföderale Zuständigkeiten sowie adäquate IT-Schnittstellen würden Deutschlands wahren Sicherheitsreifegrad überhaupt erst zeigen. Es wären zudem präventive statt ausgrenzende Maßnahmen, die weniger spaltende Wirkung hätten. Engmaschigere polizeiliche Raster hätten fraglos das Potenzial, zukünftig Menschenleben zu retten.

Marode Trainingsstätten

Die Finanzmisere vieler Kommunen strahlt auf den Breitensport aus: Etlichen Schwimmbädern droht die Schließung. Seite 13

Mit einer Steuer gegen den Müll

Die „Tübinger Verpackungssteuer“ ist rechtens. Ob sie das Problem der Vermüllung löst? Die Meinungen gehen auseinander. Seite 22

Herausforderungen der Zukunft angehen

BSI-Chefin Claudia Plattner möchte den Bundes-CISO in ihrem Bundesamt ansiedeln.

23.04.2025

Abwehr, Lage und Nacharbeitung Magdeburg · Dorint

18 06 2025

„Ist die Pistole echt??“ Polizei – Kinder und Jugendliche Digitaler Polizeitag · Online

27.08.2025

Krisenresilienz der Sicherheitsbehörden Mainz · Hilton

01 10 2025

Innovationen in der Polizeiarbeit: Einsatz fortschrittlicher Technologie zur Bekämpfung von Kriminalität und Erhöhung der Sicherheit Potsdam · Dorint

27.11.2025

Drohnen zur Einsatzunterstützung München · The Westin Grand

www.polizeitage.de

Eine Veranstaltungsreihe des Behörden Spiegel und der Gewerkschaft der Polizei (GdP)

TECHNOLOGIETAGE POLIZEI

Innovative Entwicklungen und anwendungsorientierte Lösungen zur Verbesserung der polizeilichen Aufgabenerledigung

07.-08 04 2025

Hotel Gude, Kassel

www.fuehrungskraefte-forum.de; Suchwort: Technologie

KLOSTER-KLAUSUR

Die digitale Transformation der Kriminalpolizei

12.-14 05 2025

Kloster Himmelspforten, Würzburg

www.fuehrungskraefte-forum.de; Suchwort: Kloster

KLOSTER-KLAUSUR

Digitale Kriminalistik

08.-10.09.2025

Kloster Drübeck, Ilsenburg im Harz

www.fuehrungskraefte-forum.de; Suchwort: Kloster

Nationale Nervosität

Teure Versprechen

Schwerpunktthema der Ausgabe

Im Vorfeld der Wahl überbieten sich die Parteien gegenseitig mit finanziellen Entlastungsversprechen S. 9

Briefwahl-Krise

Warum die Wahl 2026 in Karlsruhe entschieden wird S. 6

Von der Pike auf gelernt Sind Kommunalpolitiker die besseren Bundestagsabgeordneten?.....................S.14

Hass und Gewalt vor der Wahl

Politikerinnen und Amtsträger wenden sich an die Polizei S. 36

Folgen Sie diesem Icon: Dieses Icon finden Sie auf mehreren Seiten der aktuellen Ausgabe. Es zeigt an, dass es sich bei dem jeweiligen Beitrag um einen Schwerpunktartikel zum Thema „Bundestagswahl 2025“ handelt.

Seite 2: BS/Hoffmann unter Verwendung von christianthiel.net, stock.adobe.com

Impressum

Der Behörden Spiegel wird verlegt von der ProPress Verlagsgesellschaft mbH. www.behoerdenspiegel.de Herausgeberin und Chefredakteurin Dr. Eva-Charlotte Proll

Stellvertretender Chefredakteur Guido Gehrt

Leiterin der Berliner Redaktion Anne Mareile Walter Leiter der Bonner Redaktion Bennet Biskup-Klawon

Aktuelles Öffentlicher Dienst Ann Kathrin Herweg, Sven Rudolf, Hans-Jürgen Leersch

Kommune Julian Faber, Scarlett Lüsser

Digitaler Staat Christian Brecht, Paul Schubert, Anna Ströbele Sicherheit & Verteidigung Jonas Brandstetter, Thomas Hönig, Mirjam Klinger, Lars Mahnke, Klaus Pokatzky

Sonderkorrespondenten BOS Dr. Barbara Held, Gerd Lehmann

Online-Redaktion Tanja Klement

Parlamentsredaktion Berlin

Tel. 030/726 26 22 12, Fax 030/726 26 22 10

Zentraler Kontakt

53113 Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 57

Tel. 0228/970 97-0

Verlag Berlin 10317 Berlin, Kaskelstr. 41

Tel. 030/55 74 12-0

Geschäftsführung Dr. Fabian Rusch

Anzeigenleitung Dr. Fabian Rusch Layout Yonca Bilgi, Marvin Hoffmann, Maximilian Spuling Satz Spree Service und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin & ProGov GmbH, Bonn

Druck Weiss-Druck GmbH & Co. KG, Hans-Georg-Weiss-Straße 7, 52156 Monschau

Herausgeber- und Programmbeirat Uwe Proll (Vorsitz)

Im Falle höherer Gewalt und Störungen des Arbeitsfriedens besteht kein Anspruch auf Belieferung. Für unverlangt eingesandte Manuskripte keine Gewähr. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Die Zeitung und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen (auch Werbeeinschaltungen) sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages strafbar. Auflagenkontrolle durch IVW (www. ivw.de). Jahresabonnement 9,80 Euro (12 Ausgaben inkl. Porto und MwSt.)

Erfüllungsort und Gerichtsstand Bonn Altpapieranteil 100 Prozent

Für Bezugsänderungen:

Kommentare König Fußball nicht allmächtig

(BS) Nach fast zehn Jahren ist eine endgültige Entscheidung getroffen: Der Staat darf die Kosten für einen polizeilichen Mehraufwand beim Veranstalter geltend machen. Der jahrelange Rechtsstreit zwischen der Freien Hansestadt Bremen und der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH ist nach einem Urteil des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts beendet. Streitsumme war immerhin 425.000 Euro für einen Polizeieinsatz, der der DFL in Rechnung gestellt wurde. Das Spiel war als Risikospiel eingestuft worden. Ausschlaggebend war das Bremische Gebühren- und Beitragsgesetz, das vorsieht, dass „bei Veranstalterinnen und Veranstaltern für den polizeilichen Mehraufwand bei gewinnorientierten, erfahrungsgemäß gewaltgeneigten Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Personen eine Gebühr erhoben wird, welche nach dem Mehraufwand zu berechnen ist, der aufgrund der Bereitstellung zusätzlicher Polizeikräfte entsteht“. Darunter fallen sog. Risikospiele. Das Problem ist nur: Risikospiele sind gesetzlich nicht definiert. Der Veranstalter entscheidet, vereinfacht gesagt, für seinen Verantwortungsbereich, sprich die Spielstätte. Die Polizei stuft das Spiel für ihren Verantwortungsbereich ein. Sie bewertet die Gesamtlage in einer Stadt. Das heißt, es kann zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Nichtsdestotrotz ist es nicht richtig, dass die Allgemeinheit auf den Kosten sitzen bleibt, die solche Spiele mit sich bringen. Natürlich zeigen sich Fanvertreter fassungslos über

das Urteil. Man sei enttäuscht, dass staatliche Aufgaben jetzt plötzlich mit einer privaten Rechnung versehen würden. Es fehle eine Instanz, die sich das Ganze von außen anschaue. Wenn man den Spieß umdreht, kann man fragen: Warum soll der Staat für ein Privatvergnügen Ressourcen bereitstellen? Natürlich sind die organisierten Fananhänger empört, da sie keine Randale machen, und verweisen auf wie auch immer definierte Kommunikationsformate, bei denen alle Beteiligten ihre Sichtweisen darlegen könnten. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Krawalle trotzdem stattfinden.

Auch der Verweis auf Präventionsprogramme hilft nicht, wenn trotzdem Steine, Flaschen oder Böller in Richtung Polizeibeamter fliegen. Der Wandel muss von den Zuschauern kommen. Und wenn nur über die Vereine finanzieller Druck ausgeübt werden kann, dann ist das ein Weg. Zudem ist es anmaßend, ein Mitspracherecht bei polizeilichen Einsatzmaßnahmen zu fordern. Die Polizei ist kein privater Sicherheitsdienstleister, den man nach Gutdünken einsetzen kann, wenn man sich danach fühlt. Außerdem werden die Dienstherren der Polizeibeamten wohl kaum Einsätze anordnen, die nicht nötig sind. Die Beamten werden auch so genügend Überstunden anhäufen und sich bei anderer Gelegenheit mit Flaschen und Böllern beworfen.

(BS) Deutschland braucht auf der Bundesebene ein Digitalministerium! Diese nicht wirklich neue Forderung wird dieser Tage häufiger und lauter denn je vorgetragen.

von Guido Gehrt

Insbesondere Digitalpolitikerinnen und -politiker, aber auch zahlreiche Vertreter der Verwaltungsdigitalisierungsszene sowie der HightechBranchenverband Bitkom haben sich hier klar positioniert. Durch die Bündelung von digitalpolitischen Themen und Kompetenzen sowie die Konzentration budgetärer Mittel soll die „digital governance“ gestärkt werden und der Prozess der digitalen Transformation von Staat und Gesellschaft effizienter und effektiver gestaltet werden. So weit, so gut. Vielleicht kurzfristig sogar das beste Signal, welches man zum Wohle auch und gerade der Ver-

waltungsdigitalisierung hierzulande geben kann – auf der Bundesebene. Doch anders als viele Länder, die international oftmals zum Vergleich herangezogen werden und als Vorbilder in Sachen Digitalisierung gelten, zeichnet sich Deutschland nicht durch zentralstaatliche Strukturen, sondern durch einen starken Föderalismus aus – insbesondere im Bereich der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in Bund, Ländern und Komunen. Die „Durchschlagskraft“ eines eigenen Digitalressorts beim Bund ist daher maßgeblich – wie auch der Bitkom in seinem Positionspapier zu erkennen gibt – auf eine Neuregelung der digitalpolitischen Beziehungen der drei Verwaltungsebenen angewiesen. Stichwort: Föderalismusreform III. Sicherlich ein ganz dickes Brett, welches sich aber auch mit Blick auf andere Politikbereiche – etwa die Finanzbeziehungen – in Angriff zu nehmen lohnt.

Die Forderungen der Gewerkschaften seien nicht zu finanzieren, sagte Karin Welge, Präsidentin und Verhandlungsführerin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA). Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) verwies schon vor Verhandlungsstart auf die angespannte Haushaltslage. Dennoch zeigte sie sich zuversichtlich, dass die verschiedenen Parteien am Ende der Verhandlungen eine faire Einigung erzielen werden – für Beschäftigte, Bund und Länder.

Zuschläge für belastende Jobs Verdi und der Beamtenbund DBB fordern eine Lohnsteigerung von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro im Monat. Auszubildende sollen monatlich 200 Euro mehr bekommen. In besonders belastenden Jobs, etwa im Gesundheitsbereich mit Wechselschichten, soll es höhere Zuschläge geben. Vorgesehen sind zudem drei zusätzliche freie Tage sowie ein freier Tag für Gewerkschaftsmitglieder. Auch sollen für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes Arbeitszeitkonten eingerichtet werden, über die diese eigenständig verfügen können. Allein die Entgeltforderungen und die zusätzlichen freien Tage würden die Kommunen jährlich mit 14,9 Milliarden Euro belasten, rechnete VKA-Präsidentin Welge vor. Für die Tarifbeschäftigten des Bundes würden sich die Mehrkosten durch die Entgeltforderungen auf rund 1,7 Milliarden Euro belaufen, heißt es aus dem Bundesinnenministerium (BMI). Insgesamt wären die Mehrkosten für die Arbeitgeber aber weit höher. Denn die Gewerkschaften fordern eine zeit- und wirkungsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses auf Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, Soldatinnen und Soldaten sowie Versorgungsempfängerinnen und -empfänger. Allein auf Bundesebene

Gewerkschaften scheitern mit Forderungen im ersten Anlauf

(BS/amw/akh) Die Auftaktrunde im Tarifstreit für den Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen ist Ende Januar in Potsdam ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Während die Gewerkschaften sich vom Verhandlungsauftakt enttäuscht zeigen, hält die Arbeitgeberseite die Erwartungen an den neuen Tarifvertrag für unrealistisch.

würden die Entgeltzahlungen damit um weitere 4,4 Milliarden Euro pro Jahr steigen. Unabhängig von den noch zu vereinbarenden Beträgen ist davon auszugehen, dass dieser Forderung – wie in den vergangenen Jahren üblich – nachgekommen wird.

Der Staat vor dem Kollaps Dass die Arbeitgeberseite in der ersten Verhandlungsrunde zu keinen Zugeständnissen bereit war, kommentierte der DBB folgendermaßen: Es sei nicht akzeptabel, wenn Bund und Kommunen nun zielführende Verhandlungen mit Blick auf sinkende Inflationsraten oder die maroden Kommunalfinanzen verzögerten. Dadurch werde die Attraktivität des Arbeitgebers Staat beschädigt – in einer Zeit, in der der Wettbewerb mit der Privatwirtschaft um die besten Köpfe immer schärfer werde.

„Viele Kommunen befinden sich am Rande der Handlungsfähigkeit, die Beschäftigen sind überlastet; wenn nicht gehandelt wird, droht ein Kollaps“, warnte Verdi-Vorsitzender Frank Wernecke. Es reiche nicht aus, Verständnis für die starke Überlastung und die finanzielle Situation der Beschäftigten zu äußern. Wichtiger sei es, Lösungen für die Entlastung herbeizuführen und die Gehälter deutlich anzuheben.

„Wir erwarten in der zweiten Runde deutliche Fortschritte. Das wird nur möglich sein, wenn die Arbeitgeber ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen.“ Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) formulierte ihr

Aufgabenzersplitterung überwinden (BS/akh) Bund, Länder und Kommunen müssen sich klar zu mehr Bündelung bekennen. Das ist ein zentraler Schritt, um lange diskutierte Überlegungen zur Reform der staatlichen Aufgabenorganisation endlich in die Tat umzusetzen.

Eine moderne, leistungsfähige und resiliente Verwaltung braucht eine zeitgemäße Aufgabenverteilung. Der Nationale Normenkontrollrat (NKR) formuliert in seinem neuen Gutachten „Bündelung im Föderalstaat –zeitgemäße Aufgabenorganisation für eine leistungsfähige und resiliente Verwaltung“ Handlungsempfehlungen, wie diese gelingen kann. „Das Aufgabengeflecht des Staates ist über Jahrzehnte angewachsen und immer zersplitterter geworden – die öffentliche Verwaltung stößt an ihre Belastungs- und Leistungsgrenze“, betont Prof. Dr. Sabine Kuhlmann, stellvertretende NKR-Vorsitzende und Verwaltungswissenschaftlerin an der Universität Potsdam. Das Anfang Februar veröffentlichte Gutachten und der darin beschriebene bündelungsorientierte Reformansatz sollen sowohl bei der Neugestaltung bestehender Leistungen als auch beim Design neuer Leistungen für Entlastung sorgen. „Unsere Vorschläge sind bereits jetzt praktisch umsetzbar, da sie schrittweise angegangen werden können und wir nicht gleich die große Staatsreform fordern“, erläutert Kuhlmann

Ins Handeln kommen

Unverständnis. „Das Verhalten der Arbeitgeber war zwar vorhersehbar, dennoch ist es angesichts der Lage der Beschäftigten nicht angemessen“, erklärte Christian Ehringfeld, für die Tarifpolitik verantwortlicher stellvertretender GdP-Bundesvorsitzender. Der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke kommentierte den Verhandlungsauftakt mit den Worten: „Löhne rauf, Belastung runter: Das ist unsere Ansage. Hoch engagierte Polizeibeschäftigte werden hier einfach so ignoriert.“

Die Macht der Beschäftigten Der Verhandlungsführer des DBB, Volker Geyer, kündigte noch am Tag der gescheiterten Verhandlung Warnstreiks und Protestaktionen an. „Bund und Kommunen lassen uns keine andere Wahl“, sagte er. Schon beim Warnstreik-Auftakt vier Tage später kamen laut DBB rund 1.000 Beschäftigte in Aachen zusammen, um für mehr Geld und mehr freie Tage zu demonstrieren. Dass Proteste der Beschäftigten Wirkung zeigen, wurde bei den letzten Tarifverhandlungen für Bund und Kommunen deutlich. Im April 2023 hatte es einen Rekord-Abschluss im Öffentlichen Dienst gegeben. Dem gingen besonders zähe

Gespräche voraus – begleitet von vielen Streikaktionen. Erst nach einem Schlichtungsverfahren konnten sich die verhandelnden Parteien in der vierten Tarifrunde auf einen Kompromiss einigen.

Laut Verdi sind von den aktuellen Verhandlungen mehr als 2,5 Millionen Personen direkt oder indirekt betroffen. Das BMI spricht von 2,6 Millionen Beschäftigten bei den kommunalen Arbeitgebern und 132.000 Tarifbeschäftigten des Bundes. Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 17. und 18. Februar in Potsdam geplant. Die dritte Runde ist auf den 14. bis 16. März terminiert. Sollte sich bis dahin keine Einigung zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite finden, bleibt wieder nur das Schlichtungsverfahren.

EntgeltgruppeErfahrungsstufe 123456

EG15440,32469,11501,23545,08590,18619,86

EG14400,31426,38460,43498,21540,33570,57

EG13370,30398,88431,41466,72508,28530,84

EG12333,63366,51404,93447,57497,60521,34

EG11322,59352,83381,25412,08454,28478,02

EG10311,63335,32362,26391,48424,01434,69

EG9c303,03324,17347,15371,92398,55417,64

EG9b285,35305,16317,60354,39376,19401,45

EG9a275,92292,99309,60346,55354,91376,26

EG8262,52278,93290,29301,64313,82319,67

EG7247,62266,53277,79289,16299,88305,64

EG6243,36258,92269,84280,63291,24296,64

EG5234,32249,41259,61270,40280,44285,62

EG4224,21239,48252,30260,28268,26272,93

EG3221,02237,44241,44250,58257,43263,71

EG2206,57222,74226,77232,53245,17258,40 EG1188,44191,11194,44197,55205,56

Geforderte Steigerung der monatlichen Entgelte für Tarifbeschäftigte der Kommunen um acht Prozent (Angaben in Euro). Die markierten Entgeltgruppen und -stufen profitieren von der Mindesterhöhung. Tabelle: BS/eigene Berechnung unter Verwendung der Entgelttabelle VKA ab März 2024 des DBB

Aktuelles aus dem Arbeitsrecht

Eine Kolumne von Ralph Heiermann

Recht zu bekommen ist nicht immer einfach. Lässt sich ein Streit nicht vermeiden und landet dieser vor Gericht, erhoffen sich beide Seiten eine schnelle Entscheidung und einen günstigen Ausgang. Dieser hängt von der Rechtslage ab. Die Schnelligkeit der Entscheidung hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Nur schnelles Recht ist gutes Recht und sichert die Akzeptanz der Justiz und des Rechtsstaates insgesamt. Kämen gerichtliche Entscheidungen zu spät, müsste man befürchten, das andere, nicht rechtsstaatliche, Wege gesucht würden, um Streitigkeiten zu beenden.

Das vollständige Gutachten kann auf der Homepage des NKR eingesehen werden.

Anhand von drei Verwaltungsleistungen – dem Antrag und der Erteilung einer Fahrerlaubnis, der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse und der Einkommensprüfung – zeigt das Gutachten auf, wie einzelne Prozessschritte stärker zusammengefasst werden können. „Für uns ist klar: Es muss überall gebündelt und vereinfacht werden, wo möglich“, fasst NKR-Mitglied Dorothea Störr-Ritter zusammen. Gemeint sind damit sowohl funktionale als auch fachliche und räumliche Bündelungen. Die Vorschläge trügen dazu bei, die kommunale Ebene bei der Bewältigung der Personal-, Leistungs- und Finanzierungsprobleme effektiv zu entlasten und stärkten damit die subsidiäre Aufgabenerfüllung, so die Landrätin a. D. „Unser Ziel ist es, der nächsten Bundesregierung neue, realistische Wege aufzuzeigen, wie sie diese Transformation steuern, organisieren und zeitnah umsetzen kann“, erläutert NKR-Mitglied Malte Spitz Er appelliert daran, endlich aus der Phase der Problem- und Lösungsbeschreibung herauszukommen und notwendige Reformen jetzt anzugehen. Empfehlungen zur technischen, aber auch zur organisatorischen Umsetzung der Reform seien im Gutachten vorhanden. „Wichtig ist ein gemeinsamer Wille aller Ebenen zur Aufgabenbündelung.“

Die Zeit drängt Vor bald 15 Jahren hat der Gesetzgeber durch eine Ergänzung des Gerichtsverfassungsgesetzes für Prozessparteien die Möglichkeit eingeführt, durch eine Verzögerungsrüge das Gericht zur Eile zu mahnen, wenn ein Gerichtsverfahren unangemessen lange dauert. Führt dies nicht zu einer Beschleunigung, kann durch eine Klage erreicht werden, dass die Justiz selbst zur Zahlung einer Entschädigung für eine unangemessene Dauer des Verfahrens verurteilt wird. Die Wirksamkeit von Verzögerungsrüge und Entschädigungsanspruch für die Beschleunigung von Verfahren ist umstritten. So ist schon nicht eindeutig zu bestimmen, wann ein Verfahren unangemessen lange dauert. Allerdings dürfte es keine Richterin und keinen Richter unbeeindruckt lassen, wenn eine Verzögerungsrüge durch eine der Prozessparteien erhoben wird und diese Verzögerungsrüge nicht offensichtlich unbegründet erscheint.

Das Bundesverwaltungsgericht hat sich in einem Urteil vom 14. November 2024 (Aktenzeichen 5 C 7.23), zu dem bisher nur die Pressemitteilung vorliegt, mit der Frage befasst, ob auch ein Personalrat in einem personalvertretungsrechtlichen Beschlussverfahren einen Anspruch auf Entschädigung wegen überlanger Verfahrensdauer geltend machen kann. Die Verfahren, wegen derer der Personalrat Entschädigung verlangte, hatten in der ersten Instanz 39, 37 und 22 Monate gedauert. Das Bundesverwaltungsgericht hat jedoch die klageabweisenden Entscheidungen der beiden Vorinstanzen bestätigt und festgestellt, dass der Personalrat als sonstige öffentliche Stelle im Sinne des Gerichtsverfassungsgesetzes anzusehen sei, der kein Entschädigungsanspruch gegen den Staat zustehe. Denn der Personalrat ist rechtlich nicht verselbstständigter Bestandteil der zur öffentlichen Verwaltung gehörenden Dienststelle, bei der er gebildet ist und gehört damit selbst zum staatlichen Bereich. Seine Mitbestimmungsrechte, die durch eine unangemessene Dauer des Verfahrens beeinträchtigt werden könnten, stellen keine Selbstverwaltungsrechte dar. Auch bei der Interessenvertretung der Beschäftigten sind die Personalvertretungen, so das Bundes-

verwaltungsgericht, maßgeblich an der Ausübung staatlicher Hoheitsbefugnisse beteiligt. Dem Staat kann jedoch kein Anspruch gegen sich selbst zustehen.

Die richtigen Mittel

Das Bundesverwaltungsgericht hat eine bisher höchstrichterlich nicht geklärte Frage abschließend entschieden. Für die Personalvertretungen in Bund, Ländern und Kommunen folgt daraus, dass sie zwar in Fällen überlanger Verfahrensdauer die Verzögerung nicht mit der Verzögerungsrüge nach dem Gerichtsverfassungsgesetz angreifen und keine Entschädigung beanspruchen können. Sie können zur Beschleunigung der Beilegung von Streitigkeiten über ihre Beteiligungsrechte aber sehr wohl andere wirksame Mittel nutzen. Insbesondere in Fällen, in denen durch eine Veränderung der bestehenden Verhältnisse die Rechtsverwirklichung in Gefahr ist, bietet sich die Einleitung von vorläufigen Rechtsschutzverfahren an. Diese können neben dem eigentlichen Beschlussverfahren vor dem Verwaltungsgericht für eine schnelle gerichtliche Klärung sorgen, die sogar im Anschluss die Fortführung des Verfahrens in der Hauptsache überflüssig machen kann. Die Durchführung solcher Eilverfahren sollte deshalb immer erwogen und geprüft werden.

Dr. Ralph Heiermann ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Arbeitsrecht und besitzt eine Kanzlei in Hannover. Er berichtet an dieser Stelle regelmäßig über arbeitsrechtliche Entwicklungen in der Verwaltung und die aktuelle Rechtsprechung. Foto: BS/privat

Die Bundestagswahl entscheidet nicht nur über die zukünftige Regierung, sondern auch über die Weichenstellung für den Öffentlichen Dienst. Welche Ansätze verfolgen die Parteien bei der Entbürokratisierung oder soll der Staatsaperat in Zukunft weiter wachsen?

Partei

23. FEBRUAR 2025

Brauchen wir für die Erfüllung staatlicher Aufgaben zukünftig mehr oder weniger Personal?

„Unser Staat hat die Kernaufgabe, den Bürgerinnen und Bürgern zu dienen. Dazu leisten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst täglich einen wichtigen Beitrag. Mit ihrer Expertise, ihrer Erfahrung und ihrem Engagement tragen sie ganz wesentlich dazu bei, dass unser Staat und unsere Verwaltung funktionieren. Die Wirklichkeit zeigt jedoch auch: Viel zu oft ist der Staat mit sich selbst beschäftigt und verheddert sich im Wirrwarr der Regeln, die er selbst erschaffen hat. Unser Ziel ist ein Staat, der wieder handlungsfähiger und schneller wird. Dafür wollen wir langfristig schlankere Strukturen.“

„Die SPD will einen starken Öffentlichen Dienst, modern und digital, der als guter Arbeitgeber beispielhaft vorangeht. Wir möchten den Staat als Arbeitgeber attraktiver gestalten – durch flächendeckendes Homeoffice, Job-Sharing und flexible Teilzeitmodelle im Öffentlichen Dienst. Unser Ziel ist ein Arbeitgeber, der Fachkräfte ausbildet, gewinnt und langfristig bindet sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben verbessert. Lebenslanges Lernen soll die Basis für einen leistungsfähigen Öffentlichen Dienst bilden. Dafür setzen wir auf gezielte Weiterbildung und Qualifizierung, um die Kompetenzen der Fachkräfte weiter auszubauen. Befristete Arbeitsverträge im öffentlichen Dienst wollen wir deutlich reduzieren. Unbefristete Stellen sollen stattdessen zur Regel werden, um Sicherheit und Perspektiven für die Beschäftigten zu gewährleisten.“

„Die föderale Struktur und Verwaltung in Deutschland hat sich bewährt, aber sie braucht ein Update, das Effizienz und Bürgerfreundlichkeit in den Mittelpunkt stellt. Eine Generalinventur ist dafür der erste notwendige Schritt. Es müssen alle föderalen Zuständigkeiten und Verwaltungsprozesse einer kritischen Überprüfung unterzogen werden. Zu viele Behörden auf Bundes- und Landesebene sowie in den Kommunen überschneiden sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Generalinventur muss von einem klaren politischen Willen getragen sein, die Effizienz und Handlungsfähigkeit des Staates zu verbessern, und mit einer Föderalismusreform abgeschlossen werden. Für uns haben Reformen im Finanz- und im Bildungsbereich, bei der Inneren Sicherheit, dem Bevölkerungs- und Katstrophenschutz, der Migration und der Digitalisierung Priorität.“

„Durch Modernisierung und Automatisierung, auch durch den Einsatz von KI, kann der Arbeitsaufwand für Verwaltungsprozesse reduziert werden. Dies würde nicht nur die Effizienz unserer Verwaltung steigern, sondern auch dazu beitragen, die Ministerialverwaltung des Bundes zu verkleinern und die Umsetzungsverantwortung der nachgeordneten Bundesbehörden zu stärken. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und unbesetzter Stellen ist es dringend nötig, dass wir unsere Ressourcen effizient einsetzen und unsere Verwaltungsprozesse anpassen, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.“

„Die vergangenen Jahre haben eindrücklich gezeigt: der Öffentliche Dienst ist nicht krisenresilient, nur mit großem Engagement der Beschäftigten und der Rückkehr von Beschäftigten aus dem Ruhestand konnten große Herausforderungen wie die Krise der Aufnahme schutzsuchender Menschen und die COVID19-Pandemie bewältigt werden. Nötige Investitionen in die öffentliche Infrastruktur können nicht umgesetzt werden, weil überall Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen, welche die geplanten Maßnahmen umsetzen können. Also ganz klar: wir brauchen wieder mehr Personal im Öffentlichen Dienst.“

Was sollten die zentralen Maßnahmen des Bürokratieabbaus sein?

„Die Bürokratie in unserem Land braucht endlich ein spürbares Stoppschild. Wir wollen damit starten, dass jedes Ministerium sofort eigene Vorschläge für ein jährliches Gesetz zum Bürokratieabbau vorlegt. Das soll jeder Minister bei seiner Amtseinführung als Hausaufgabe mitbekommen. Es geht um Erleichterungen bei Aufbewahrungsfristen, Dokumentations-, Melde- und Statistikpflichten, Erwerbstätigkeit im europäischen Ausland oder der Pflicht zur Bestellung von Betriebsbeauftragten. Zudem stellen wir sämtliche nationale Vorgaben des Energieeffizienzgesetzes auf den Prüfstand, insbesondere auch bürokratische Pflichten zur Abwärmenutzung sowie für Rechenzentren.“

„Ein effektiver Bürokratieabbau ist nur möglich, wenn diejenigen einbezogen werden, die ihn erleben und für die Bürokratie verantwortlich sind. Deshalb werden wir nach der Regierungsbildung Wirtschaft, Länder und Kommunen zu einem Praxisgipfel einladen, um weitere notwendige Maßnahmen konkret zu erfassen und zu vereinbaren. Zudem führen wir eine Genehmigungsfiktion ein, bei der Anträge automatisch genehmigt werden, wenn die Behörde nicht innerhalb einer festgelegten Frist reagiert. Das sorgt für mehr Planungssicherheit bei Bau- und Investitionsprojekten.“

„Wir Freie Demokraten fordern ein sofortiges dreijähriges Moratorium für Bürokratie: In dieser Zeit dürfen keine neuen Regularien beschlossen werden, die für Unternehmen zu neuen bürokratischen Belastungen führen, es sei denn, sie sind vorher in gleichem Umfang abgebaut worden. Wir wollen ein bürokratiefreies Jahr für Betriebe, in dem sie keine Berichtspflichten erfüllen müssen. Es muss jedes Jahr ein Jahresbürokratieentlastungsgesetz geben, um einen Abbau-Pfad für überflüssige Regelungen zu schaffen. Mit einer Bürokratiebremse im Grundgesetz verankern wir den Bürokratieabbau in unserer Verfassung. Wir wollen sicherstellen, den Erfüllungsaufwand für Betriebe im Saldo um mindestens sechs Milliarden Euro pro Legislaturperiode zu reduzieren.“

"Ein wesentliches Mittel für den Bürokratieabbau ist die Digitalisierung der Verwaltung. Es ist unabdingbar, dass wir die Verwaltung so aufstellen, dass Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen mit dem Staat einfach und effizient kommunizieren können. Um dieses Ziel zu erreichen, planen wir gemeinsam mit den Ländern und Kommunen die Einführung der Deutschland-App. Diese App wird schrittweise alle staatlichen Verwaltungsangebote sicher, barrierefrei und anwendungsfreundlich gebündelt zur Verfügung stellen. Im Hintergrund der App bauen wir eine moderne, modulare und standardisierte IT-Architektur auf, bei der die Verwaltungsdomänen von Bund, Ländern und Kommunen sinnvoll ineinandergreifen. Damit schaffen wir nicht nur eine effiziente Verwaltung, sondern auch eine nutzerfreundliche Oberfläche für die Bürgerinnen und Bürger."

„Die Rückholung von Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge wird eine wichtige Maßnahme sein. Dadurch können Doppelstrukturen der Verwaltung in den Privatunternehmen der Daseinsvorsorge und ihrer Beaufsichtigung und Kontrolle durch die zuständigen Behörden abgebaut werden. Durch die Zusammenführung von Bürgergeld und den Kosten der Unterkunft in eine neue Mindestsicherung entfällt die kommunale Verwaltung der KdU.“

Die Parteien Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und Alternative für Deutschland (AfD) konnten keine Antworten zu den gestellten Fragen bis zum Redaktionsschluss zur Verfügung stellen.

Behörden Spiegel: Ein großes Projekt des BfJ ist die Übermittlung des Führungszeugnisses. Dieses soll in Zukunft nicht nur digital beantragt, sondern auch digital übermittelt werden können. Wie ist hier der aktuelle Stand?

Veronika Keller-Engels: Das Führungszeugnis wird sehr häufig benötigt. Wir haben hier einen täglichen Output von ungefähr 20.000 Exemplaren. Dieser Vorgang erfolgt überwiegend vollautomatisiert. Bisher ist es so, dass das Führungszeugnis digital beantragt werden kann, aber immer noch auf Papier ausgedruckt wird. Der Grund ist schlicht die Fälschungssicherheit. Wir verwenden spezielles Papier, welches auf Fälschung überprüft werden kann. Es kommt immer wieder vor, dass Arbeitgeber uns Führungszeugnisse schicken, um diese zu überprüfen, denn das Dokument ist ein beliebter Fälschungsgegenstand. Da seitens der Bürgerinnen und Bürger ein großes Interesse daran besteht, das Führungszeugnis digital zu erhalten, haben wir mit dem Bundesministerium der Justiz ein entsprechendes IT-Projekt gestartet, um den kompletten Prozess inklusive der Überprüfbarkeit der Echtheit zu digitalisieren. Wir gehen davon aus, dass wir im Laufe des Jahres 2026 das digitale Führungszeugnis auf den Markt bringen können.

Behörden Spiegel: Aufgrund der Bundestagswahl ist die Bekämpfung von Hasskriminalität ein hochaktuelles Thema. Wie arbeiten Sie hier mit anderen Behörden zusammen?

Keller-Engels: Unsere Tätigkeit in diesem Bereich hat sich geändert. Ursprünglich hat das BfJ auf der Grundlage des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes Pionierarbeit bei der Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet geleistet. Durch den Digital Services Act der EU kam es hier zu einer Zuständigkeitsverschiebung. So haben wir einen Großteil unserer Aufgaben an die Bundesnetzagentur abgegeben, die als Digital Services Coordinator die Plattformaufsicht übernommen hat. Die Aufsicht über die sehr großen Online-Plattformen hat die EU-Kommission übernommen. Wir stehen immer noch mit der Bundesnetz -

A uf sechs Eckpunkte hatten sich die Verhandlungspartner in Sachen Zusatzvereinbarung zum Berlin/Bonn-Gesetz im April 2024 verständigt. Auf deren Grundlage dieser fanden die weiteren Verhandlungen für eine Zusatzvereinbarung statt. Das verfrühte Ende der Ampelregierung gefährdete jedoch das in den Verhandlungen Erreichte. Eine Absichtserklärung, die im Januar dieses Jahres unterzeichnet wurde, sollte verhindern, dass die Gespräche umsonst geführt wurden. Darüber hinaus sind aktuell vier Machbarkeitsstudien zur Prüfung der geplanten Vorhaben in der Bonner Region in Arbeit. All diese Schritte sollen eine schnelle Wiederaufnahme der Verhandlungen nach den Wahlen mit einer neuen Bundesregierung vereinfachen.

Überholte Vorgaben

Es gibt aber auch Kritik. Nach Aussage des Bunds der Steuerzahler (BdSt) wird es der kommenden Bundesregierung auf diese Weise nur umso schwerer gemacht, Abstand von den bisherigen Verhandlungsergebnissen zu nehmen. In den geplanten neuen Ansiedlungen und den damit einhergehenden Investitionen in die Region sieht der BdSt mehr eine überdimensionierte

BfJ-Präsidentin über Digitalisierungsvorhaben und Unterstützung für Opfer

(BS) Das Bundesamt für Justiz (BfJ) ist nach seiner Präsidentin Veronika Keller-Engels der Zentrale Dienstleister der Justiz für Gerichte, Behörden sowie Bürgerinnen und Bürger. Im Gespräch erklärt sie, wie sich der Aufgabenzuschnitt verändert und der erwartete Ansturm bei den Tilgung von Cannabisstraftaten ausblieb. Die Fragen stellte Dr. Eva-Charlotte Proll.

Das BfJ hat einige neue Aufgaben erhalten, so verwaltet es seit Januar 2025 das Rechtsdienstleistungsregister. Ein Mangel an Aufgaben besteht daher nicht, erklärt BfJ-Präsidentin Veronika Keller-Engels. Foto: BS/Rudolf

agentur in sehr gutem fachlichem Austausch und haben die Aufsicht als Bußgeldbehörde im Hinblick auf den Zustellungsbevollmächtigten bestimmter Sozialer Netzwerke als Aufgabe behalten. Dieses Instrumentarium dient dazu, dass gerichtliche Zustellungen nicht umständlich im Ausland bewirkt werden müssen,

Keller-Engels: Die Härteleistungen sind Haushaltsmittel, die vom Deutschen Bundestag zur Verfügung gestellt werden, um Solidarität mit den Opfern solcher Anschläge zum Ausdruck zu bringen. Im letzten Jahr haben wir Härteleistungen in einer Gesamthöhe von insgesamt 3,6 Millionen Euro ausgezahlt. Dies

„Kein Mangel an Aufgaben für den Öffentlichen Dienst“

sondern hier im Inland gemacht werden können. Wir können auch Verstöße mit Bußgeldern bis zu 5.000.000 Euro ahnden.

Behörden Spiegel: Das BfJ ist für die Verteilung von Härteleistungen im Zusammenhang mit extremistischen und terroristischen Anschlägen zuständig. Welche Zuwendungen beinhaltet dies?

betrifft nicht nur Großschadensereignisse, sondern auch einzelne Angriffe auf Personen. Die Härteleistungen können über ein online verfügbares Antragsformular bei uns direkt beantragt werden. Diese Leistungen reichen von Soforthilfen bis zu jahrelangen Zahlungen. Wenn jemand durch einen Anschlag schwer verletzt wurde, dann wird auch der Verlauf der gesundheitlichen Genesung

mittels weiterer Leistungen begleitet. Bei den Sofortleistungen handelt es sich beispielsweise um Beerdigungsleistungen und Schmerzensgeld für Angehörige. Wir prüfen das hier im Haus und arbeiten hier sehr eng mit dem Opferbeauftragten des Bundes, Roland Weber, zusammen. Die Auszahlungen der Härteleistungen hat für die Betroffenen den Vorteil, dass wir nicht an strenge Beweisregeln wie Gerichte gebunden sind. Mir ist wichtig, zu betonen, dass wir versuchen, die Leistungen, die wir an die Betroffenen auszahlen, im Regressverfahren bei den Tätern wieder beizutreiben. Im Hinblick auf die Amokfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember 2024 kann ich ergänzend anmerken, dass der Deutsche Bundestag finanzielle Hilfen für Betroffene als staatliche Billigkeitsleistung zur Verfügung stellt. Für die Beantragung ist das Bundesamt für Justiz ebenfalls die zuständige Stelle.

Behörden Spiegel: Das BfJ konsolidiert aktuell seine Liegenschaften

Zusatzvereinbarung stoppen oder verankern?

(BS/sr) Während der vergangenen Jahre haben sich Vertreter des Bundes, der Länder Nordrhein-Westfahlen und Rheinland-Pfalz sowie Vertreter der Bundesstadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises über eine Zusatzvereinbarung zum Berlin/ Bonn-Gesetz beraten. Mit einer Absichtserklärung haben sie die Fortschritte dieser Gespräche nun gesichert. Doch das wird nicht überall gerne gesehen.

Regionalförderung. Dabei hatte der Bund Bonn bereits in Milliardenhöhe entschädigt, als die Stadt ihren Hauptstadt-Status verloren hatte. Auch auf die Ansiedlungen von namhaften Institutionen seit dem Umzug weist der BdSt hin. BdSt-Präsident Reiner Holznagel erklärte dazu, dass das Berlin/ Bonn-Gesetz längst überholt sei. Schließlich würden die Ministerien die Vorgaben des Gesetzes schon lange ignorieren und einen Großteil ihres Personals mittlerweile in Berlin (73 Prozent) haben, legt der BdSt dar. Daher sprechen sich Holznagel und der BdSt für ein Ende der Zwangsteilung der Verwaltung aus, die teuer, ineffizient und klimaschädlich sei. Wie es der alle zwei Jahre erscheinende Teilungskostenbericht darlegt, verursacht die Teilung jährlich Kosten von 9,1 Mio. Euro. Der BdSt schätzt auf Rückfrage die Kosten jedoch auf bis zu 20 Mio. Euro. Grund für diese höhere

Einschätzung ist unter anderem der Fakt, dass verlorene Arbeitszeit durch das Pendeln zwischen den Standorten nicht erfasst wird.

Notwendige Kostenanalyse In Anbetracht der mangelnden Daten sieht der BdSt eine dringende Notwendigkeit für eine Vollkostenanalyse, für die der Teilungskostenbericht ungeeignet sei. Lediglich ein 2016 einmal veröffentlichter Statusbericht des Umweltministeriums habe tiefgreifendere Einblicke erlaubt. Jedoch bezifferte auch dieser die Teilungskosten nicht. Aber der Bericht kam zu dem Ergebnis, dass die Effizienz unter der Teilungsarbeit leide. So wurden laut dem Bericht jährlich 40.000 teilungsbedingte Videokonferenzen veranstaltet, das sind durchschnittlich 180 am Tag. Der BdSt erklärt weiter: „Unterm Strich zeigt sich immer wieder, dass sowohl Bundesregierung als auch Bundestag an einer echten Analyse nicht interessiert sind – eine grundlegende Kostenbetrachtung ist offenbar nicht gewollt.“ Zwei Zentren für Resilienz Befürworter der Zusatzvereinbarung weisen jedoch auf die Vorteile der zwei Standorte hin. So helfe die Aufteilung auf Bonn und Berlin dabei, Liegenschaften und Grund-

von ursprünglich fünf auf zukünftig zwei. Wie geht es hier voran?

Keller-Engels: Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben für rund 1.400 Beschäftigte bereits eine Konsolidierung auf drei Liegenschaften durchgeführt. Das ist einmal das Haupthaus an der Adenauerallee, dann eine Zweigstelle Ramersdorf/ Oberkassel, die wir noch aufgeben werden, und eine neue Liegenschaft auf der Friedrich-Ebert-Allee. Im Jahr 2027 soll der Neubau an der Adenauerallee bezugsfertig sein. Der Vorteil der Liegenschaftskonsolidierung liegt schon in der jetzigen Form darin, dass die Gebäude nur wenige Straßenbahnhaltestellen auseinanderliegen, sodass Meetings trotzdem persönlich vor Ort stattfinden können und die Beschäftigten zu bestimmten Veranstaltungen, beispielsweise zum Thema Gesundheitsmanagement, zusammenkommen können. Wir haben gemeinsam mit dem Umzug auch Desksharing eingeführt – ein Element der Transformation der Arbeitswelt, das auch in den Behörden angekommen ist.

Behörden Spiegel: Zur Transformation der Arbeitswelt gehört auch das mobile Arbeiten. Wie wird dies im BfJ gehandhabt?

Keller-Engels: Die Beschäftigten haben bei uns die Möglichkeit, zu 80 Prozent ortsflexibel zu arbeiten. Dies ermöglicht viele Freiheiten und erleichtert zum Beispiel die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Für eine Stärkung des sozialen Zusammenhaltes unter Kollegen haben wir regelmäßige Teamtage, soziale Veranstaltungen wie das Sommerfest, führen aber auch digitale Schulungen – beispielsweise zum Thema Führen auf Distanz – durch. Wir haben verschiedene Programme insbesondere für Führungskräfte auf den Weg gebracht, um für die Besonderheiten des ortsflexiblen Arbeitens zu sensibilisieren. Das sind in meinen Augen wichtige Punkte, um einen Wechsel vom reinen Präsenzbetrieb auf Telearbeit und ortsflexibles Arbeiten zu schaffen. Nach unseren aktuellen Erfahrungen und aufgrund der positiven Rückmeldungen der Beschäftigten gehe ich davon aus, dass wir bei diesem Modell bleiben können.

stücke zu finden und sei ein Vorteil im Wettbewerb um Fachkräfte. Letzteres sei eine Aufgabe die mit den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen des Fachkräftemangels noch bedeutender werden kann. Auch in Sachen Resilienz habe sich das zweite bundespolitische Zentrum bereits bewährt, sagt unter anderem Nathanael Liminski, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien des Landes Nordrhein-Westfalen und Chef der Staatskanzlei: „Gäbe es kein zweites bundespolitisches Zentrum, müsste man es spätestens nach den Erfahrungen von Pandemie, Krieg und Energiekrise erfinden.“

Das Bundessortenamt ist eine selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.

Zum 1. August 2025 ist der Dienstposten der Präsidentin bzw. des Präsidenten (w/m/d) am Hauptsitz Hannover zu besetzen. Das vollständige Stellenangebot finden Sie im Internet unter www.bundessortenamt.de

Den

ersten Zweifel lässt bereits die Verordnung der Bundesinnenministerin vom 27. Dezember 2024 aufkommen: Paragraf 52 Abs. 3 Bundeswahlgesetz (BWG) erlaubt ihr im Auflösungsfall die uneingeschränkte Fristverkürzung ohne Zustimmung des Bundesrats. Mit Blick auf die Gegebenheiten in anderen Staaten kann gesagt werden, dass ein solcher manueller Eingriff in ein Fristengefüge durch ein Regierungsmitglied von vornherein als äußerst bedenklich angesehen werden muss. So bedürfte es in Österreich für jegliche Änderungen im seit Jahren unverändert gebliebenen Wahlkalender der Nationalratswahl eines Gesetzesbeschlusses.

Problematische Fristen

Genau die Fristen sind das Problem: Wie jüngst u. a. die Wahlleiter von Dresden, Thüringen und Bayern sagten, seien massive Schwierigkeiten bei der Briefwahl zu erwarten; einige Wahlleiter rufen sogar zur Urnenwahl wegen der bei der Briefwahl zu erwartenden Schwierigkeiten auf.

Sieht man auf die deutschen Fristen, so sind drei Dinge auffällig:

1. Die Kandidatenlisten stehen erst 24 Tage vor der Wahl fest, wenn am 30. Januar 2025 die finalen Entscheidungen der Landes- und Bundeswahlausschüsse über Beschwerden gegen Listen vorliegen. Erst dann können Stimmzettel gedruckt und versandt werden. Das erhöht den Druck auf Druckereien, Versand- und Postdienstleister erheblich, denn diese Wartefrist kostet volle 34 Tage.

2. Mit 16 Werktagen Vorlauf für Druck, Versand und Rücksendung ist faktisch das Wahlrecht der Auslandsdeutschen zumindest sehr erschwert, wenn nicht völlig verunmöglicht. Die Orientierung der Deutschen Post AG über Brieflaufzeiten gibt sechs bis zehn Werktage für die USA an und vier bis acht Werktage für Spanien (Mallorca!). Es steht die Frage im Raum, ob ein Fristengefüge grundgesetzkonform sein kann, wenn hunderttausende Auslandsdeutsche in Übersee de facto von der Teilnahme an der Bundestagswahl ausgeschlossen sind.

3. Die Fristen für Beschwerden gegen Einträge im Wählerverzeichnis und Anträge auf Briefwahl sind faktisch nur von Ortsansässigen einhaltbar. Paragraf 17 BWG gestattet ausschließlich die höchstpersönliche Einsichtnahme ins Wählerverzeichnis bei der Gemeinde am 20. bis 16. Tag vor der Wahl (28. Januar bis 1. Februar) während der allgemeinen Öffnungszeiten. Das ist für Auslandsdeutsche nicht darstellbar

Warum die Wahl 2026 in Karlsruhe entschieden wird

(BS/Robert Müller-Török/Alexander Prosser/Robert Stein*) Der Deutsche Bundestag wird am 23. Februar 2025 neu gewählt und es ist absehbar, dass wesentliche Probleme auf die res publica zukommen, die Zweifel erzeugen könnten, ob diese Wahl den demokratischen Mindeststandards entspricht.

Es wird knapp mit den Briefwahlunterlagen in diesem Jahr. Im schlimmsten Fall könnten tausende Wählerstimmen an verspäteter Zustellung oder zu knappen Fristen scheitern.

und auch für prinzipiell Ortsansässige schwierig, z. B. für Pendler und Erziehende.

Hohe Anteile an Briefwahl Voraussichtlich höchst problematisch wird das Thema Zurückweisung verspätet eingegangener Wahlbriefe. Diese sind nach Paragraf 39 BWG Abs. 4 Z. 1 zurückzuweisen; die Einsender werden nicht als Wähler gezählt. Blickt man auf die Meinungsumfragen betreffend potenzielle um die Fünf-ProzentParteien oder auf die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl, so wird das ein ganz massives demokratiepolitisches Problem. So ging 2021 der Wahlkreis München West/ Mitte mit 137 Stimmen Vorsprung an die CSU vor den Grünen. Derartig knappe Wahlkreise gab und gibt es viele mehr: Steinburg-Dithmarschen – 52 Stimmen Unterschied zwischen CDU und SPD, Emmendingen-Lahr – 90 Stimmen zwischen CDU und SPD und Bonn – 216 Stimmen Unterschied zwischen Grünen und SPD. Aus diesen Gründen, verschärft durch die jüngste Wahlrechtsreform, sind Anfechtungen höchst wahrscheinlich. Insbesondere von Grünen und Union, denn diese könnten zu den

Schon im Glücksspielstaatsvertrag 2021 ist die Kanalisierung in einen sicheren und regulierten Markt als großes Ziel genannt. Dies soll „[...] durch ein begrenztes, eine geeignete Alternative zum nicht erlaubten Glücksspiel darstellendes Glücksspielangebot [...]" ermöglicht werden, welches „[...] den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und überwachte Bahnen [...]" lenkt und so der Entwicklung und Ausbreitung von unerlaubtem Glücksspiel in Schwarzmärkten entgegenwirkt. Doch dieses Ziel scheint mit dem aktuellen Regulierungsrahmen nicht recht zu gelingen. Mehrere Studien zeigen einen zunehmend wachsenden Schwarzmarkt. Eine umfangreiche Überprüfung und eine damit einhergehende Anpassung der Regulierung ist allerdings noch weit entfernt. Zwar gab es eine Zwischenevaluierung des Glücksspielstaatsvertrages 2021 und eine vollständige Evaluierung ist für das Jahr 2026 geplant, aber das ist für einige Akteure zu

Hauptgeschädigten gehören, wenn zigtausende Briefwahlunterlagen verspätet eintreffen: 2021 erzielte die Union bei der Briefwahl 3,3 Prozent mehr als an der Urne, die Grünen sogar 3,7 Prozent mehr. Profitieren könnte hingegen die AfD: 6,7 Prozent Stimmanteil per Briefwahl standen dort 13,6 Prozent an der Urne gegenüber.

Die Briefwahlunterlagen

Dieses Problem beginnt bereits beim Druck und Versand der Briefwahlunterlagen. Ingolstadt hatte 2021 an der Urne 68.932 Wähler, aber 118.436 Briefwähler – bei 238.834 Wahlberechtigen. Vernachlässigen wir die beantragten, aber entweder gar nicht abgeschickten oder verspätet eingegangenen Briefwahlunterlagen, so erscheint es höchst zweifelhaft, ob Ingolstadt oder sein Dienstleister 118.436 Wahlbriefe mit Briefwahlunterlagen an einem einzigen Tag drucken, zusammenstellen und versenden kann. Wahrscheinlicher ist eine Versendung über einen längeren Zeitraum. Das verkürzt die Frist selbst für inländische Briefwähler noch weiter.

Noch problematischer wird es, wenn Wähler, welche die Brief-

Foto: BS/ Carola Vahldiek, stock.adobe.com

wahlunterlagen nicht rechtzeitig oder gar nicht erhalten haben, zur Urnenwahl eilen. In diesem aus Berlin von der Wahl im September 2021 wohlbekannten Szenario gehen dann in den Wahllokalen die Stimmzettel aus. Die Abschätzung, wie viele Wahlberechtigte ins Wahllokal kommen, ist bei einer Wahlbeteiligung von 76,6 Prozent und einem Briefwähleranteil von 47,3 Prozent bei der letzten Bundestagswahl äußerst schwierig. Dass die Zulassung „verhinderter Briefwähler“ bundeseinheitlich vorgenommen wird, ist bei der hohen Dezentralisierung unwahrscheinlich: Erwartbar ist, dass in jedem Wahllokal unterschiedlich vorgegangen wird, was dann in Summe gegen den Grundsatz der allgemeinen Wahl massiv verstößt. Auch hier sind Anfechtungen zwangsläufig und wohl als erfolgversprechend einzuschätzen – siehe Berlin 2021. Ein bislang völlig vernachlässigtes Problem mit verspätet eingegangenen Briefwahlstimmen wird deren Aufbewahrung bzw. Vernichtung. Diese enthält aus Datenschutzsicht höchst sensible Daten: Wie z. B. Jürgen Klinsmann (Wohnsitz Kalifornien) gewählt hat, sollte einem Kommunalbeamten, der allein und

Was braucht eine effiziente Glücksspielregulierung?

(BS/sr) Viele Forscher sind sich einig: der Mensch hat einen Spieldrang. Dieses bedingt im Glücksspiel ohne Überwachungsmaßnahmen leider auch schnell die Gefahr, süchtig zu machen. Daher ist es wichtig, dass die Spielerinnen und Spieler in einem sicheren Umfeld spielen. Dafür soll die Regulierung über den Glücksspielstaatsvertrag sorgen. Doch in seiner aktuellen Iteration scheint der Staatsvertrag seine selbst gesetzten Ziele nur bedingt zu erreichen und Anpassungen, beispielsweise für eine effizientere Regulierung, wird es nicht so schnell geben.

spät. Ein Punkt, den es in diesem Rahmen zu beachten gilt, ist, dass bei der praktischen Anwendung der Vorgaben des Staatsvertrages zusätzliche Bürokratie entsteht.

Bürokratischer Spielerschutz Die Umsetzungsgesetze der einzelnen Bundesländer werden zwar vor Verabschiedung auf eine mögliche Verringerung des Erfüllungsaufwandes geprüft, aber sie sind dabei an die Vorgaben des Staatsvertrages gebunden. Ein Umstand, der, wie zuvor erwähnt, zwar zu mehr Bürokratie führen kann, dies aber

unbeobachtet verspätet eingelangte Wahlbriefe vernichtet, nicht einsehbar sein. Darum werden solche Stimmen üblicherweise ausschließlich von Wahlkommissionen in Räumen bzw. Tresoren mit mehreren Schlüsseln aufbewahrt und unter ihrer Aufsicht vernichtet. Sollte der Wahlausschuss des neu gewählten Bundestags – Stichwort Richter in eigener Sache nach Art. 41 Abs. 1 GG – oder das danach angerufene BVerfG diese doch auszählen wollen, ist das durch dezentrale, ungesicherte Aufbewahrung bzw. erfolgte Vernichtung verunmöglicht. Ein Blick nach Österreich in diesem Zusammenhang zeigt, dass zur Stimmabgabe bereits verwendete, aber verspätet eingelangte Wahlkarten – so werden die Briefwahlunterlagen dort bezeichnet –für die österreichischen Behörden „heiße Ware“ sind. Die Vernichtung der ungeöffneten Wahlkarten kann nur vor den Augen einer Wahlkommission erfolgen. Im Jahr 2019 wurden ca. 400.000 Wahlkarten des abgesagten 2. Wahlgangs zur Wiederholungswahl der Bundespräsidentenwahl 2016 vor den Augen von Mitgliedern der obersten Wahlbehörde geschreddert.

Diese Wahl wird wohl 2026 in Karlsruhe entschieden, nachdem der Wahlausschuss des Bundestages nach dem schlechten Vorbild Berlins 2021 nach mindestens einem Jahr in eigener Sache entschieden hat. Dies widerspricht im Übrigen dem Code of Good Practice der Venedig-Kommission des Europarates, der in Punkt 3.3 zwar eine erstinstanzliche Entscheidung über Wahleinsprüche durch das Parlament (in eigener Sache) zulässt, aber festlegt, dass diese erstinstanzliche Entscheidung innerhalb weniger Tage getroffen werden muss.

*Robert Müller-Török, Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg.

Alexander Prosser, Wirtschaftsuniversität Wien.

Robert Stein, Leiter Wahlabteilung des österreichischen Bundesministeriums für Inneres i.R.

im Sinne der Ziele des Glücksspielstaatsvertrages hinzunehmen sei, wie es aus dem nordrhein-westfälischen Innenministerium heißt. Aufgrund der Prüfung bei Gesetzesbeschluss wird eine regelmäßige Kontrolle jedoch als nicht notwendig erachtet, heißt es auf Rückfrage aus mehreren obersten Aufsichtsbehörden der Länder. Vertreter der Glücksspielindustrie sehen bereits seit Längerem einen Anpassungsbedarf für den Glücksspielstaatsvertrag. Auch auf ihren Wunsch gab es bereits die angesprochene Zwischenevaluierung. Es stellt sich aber die Frage, ist der Aktualisierungsprozess schnell genug? Wenn nein, wie kann der Anpassungsbedarf möglichst gering gehalten werden? Runde Tische zwischen Regulierern, Forschern und der Industrie können eine effiziente Lösung sein. Dennoch bleibt es ein Balanceakt zwischen Spielerschutz und Kanalisierung, der auch mit technologischen Weiterentwicklungen und neuen Forschungsergebnissen wohl nie bewältigt werden wird – denn nach dem Glücksspielstaatsvertrag ist vor dem Glücksspielstaatsvertrag.

Zu der Frage, „Wie Regulierung gelingt“, wird es auch auf dem DAWKongress 2025 am 13. März eine Diskussion mit Vertretern der Politik geben. Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung zum Kongress finden Sie unter. https:// www.automatenwirtschaft.de/dawkongress-2025/

% 1.880.500

(BS) Der Öffentliche Dienst ist für beide Geschlechter einer der großen Arbeitgeber in Deutschland. Auch wenn Gleichberechtigung seit Langem das Ziel ist, gibt es nach wie vor Bereiche, in denen die Geschlechter nicht gleich aufgestellt sind. Dabei zeigt si ch auch eine teils klischeehafte Verteilung, z. B. darin, dass der Anteil an Frauen in Führungspositionen im BMFSFJ von allen obersten Bundesbehörden am Höchsten ist.

MÄNNER UND FRAUEN im Öffentlichen Dienst FRAUEN IN ALLGEMEINEN LEITUNGSPOSITIONEN in obersten Bundesbehörden

Der Ausgang der Wahl beeinflusst auch die Zukunft des Staatshaushalts und von Investitionen. Wie soll mit der Schuldenbremse weiter verfahren werden und wie wird die Finanzbeziehung zwischen Bund und Ländern weiterentwickelt?

23. FEBRUAR 2025

„Nein. Wir halten an der grundgesetzlichen Schuldenbremse fest. Sie stellt sicher, dass Lasten nicht unseren Kindern und Enkeln aufgebürdet werden. Denn die Schulden von heute sind die Steuern von morgen. Die Schuldenbremse hat zuletzt sowohl in der Krise als auch in konjunkturellen Schwächephasen ihre Funktionsfähigkeit und Flexibilität bewiesen.“

Brauchen wir eine Reform der Schuldenbremse?Brauchen wir eine Reform der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern?

„Wir sollten die Einnahmeverteilung zwischen Bund und Ländern sowie den Länderfinanzausgleich überprüfen, um weitere Ansätze für effizientes Handeln und nachhaltige Haushaltspolitik zu setzen.“

„Die derzeitige Schuldenregel ist nicht auf die Herausforderungen unserer Zeit und die Zukunft ausgelegt. Daher strebt die SPD eine Reform der Schuldenregel im Grundgesetz an, damit Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes und den Wohlstand nicht blockiert werden. Nur so können wir ein gutes Leben für zukünftige Generationen gewährleisten.“

„Wir müssen gezielt in Bildung investieren, den sozial-ökologischen und digitalen Strukturwandel bewältigen sowie die Infrastruktur landesweit modernisieren. Dafür benötigen nicht nur der Bund, sondern auch die Länder (und Kommunen) ausreichend finanzielle Spielräume. Deshalb schlagen wir einen Zukunftspakt zwischen Bund, Ländern und Kommunen vor. Dieser umfasst die bereits erwähnte Reform der Schuldenregel, um den Ländern zusätzlichen finanziellen Spielraum zu ermöglichen. Zudem möchten wir die höchsten Vermögen in unserem Land stärker in die Verantwortung nehmen, um die Gemeinschaft zu finanzieren. Erbschafts-, Schenkungs- und Vermögensteuern sollen so die Einnahmen der Länder stärken, denen diese Steueraufkommen zustehen. Außerdem setzen wir uns für eine flexiblere Gestaltung der Defizitregel ein, sodass die Länder im Rahmen der europäischen Fiskalregeln Möglichkeiten zur Kreditaufnahme erhalten.“

„Die Bund-Länder-Finanzbeziehungen müssen grundsätzlich auf den Prüfstand. Freiheit für künftige Generationen bedeutet auch, ihnen keine Schuldenberge zu hinterlassen. Daher ist für uns Freie Demokraten die Einhaltung der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse zentrales Gebot der Generationengerechtigkeit. Sonst haften Kinder für ihre Eltern. Diese gilt auch für die Bundesländer. Nachhaltige und priorisierende Haushalte schaffen Generationengerechtigkeit, weil Lasten nicht auf künftige Generationen übertragen werden. Nur so sichern wir die finanziellen Handlungsspielräume kommender Generationen. Deutschland muss Stabilitätsanker in Europa bleiben und mit gutem Beispiel vorangehen. Wir können es uns nicht erlauben, dass unsere Kreditwürdigkeit in Frage gestellt wird. Ausufernde Staatsschulden wie in Frankreich oder Italien würden die europäische Stabilität ins Wanken bringen. Wir haben in der Vergangenheit für strenge Schuldenregeln gekämpft. Wenn wir uns nicht an die Regeln halten, wird die Währungsunion scheitern.“

„Deutschland ist von früheren Regierungen jahrelang auf Verschleiß regiert worden. Die Folgen sind im ganzen Land zu spüren: Einsturzgefährdete Brücken, vernachlässigte digitale Infrastrukturen oder überlasteter Schienenverkehr, dabei waren leistungsfähige Infrastrukturen ein deutlicher Standortvorteil Deutschlands. Um unsere Wirtschaft zu stärken müssen wir die öffentlichen Investitionen ausbauen und dafür die Schuldenbremse sinnvoll modernisieren. Es geht dabei nicht darum, die Schuldenbremse abzuschaffen oder die Haushaltsdisziplin aufzugeben, sondern vielmehr darum, eine Balance zwischen notwendigen Investitionen und verantwortungsvoller Finanzpolitik zu finden. Durch eine solche Reform können wir unsere Wirtschaft stärken, die Infrastruktur verbessern und gleichzeitig die Zukunftsfähigkeit unseres Landes sicherstellen.“

„Ja. Es muss der öffentlichen Hand möglich sein, für Investitionen in die Infrastruktur Schulden aufzunehmen. Die Beibehaltung der Schuldenbremse führt dazu, dass künftige Generationen weniger Schulden erben – aber auch eine vollkommen marode Infrastruktur. In Krisensituationen muss es auch möglich sein, zur Stützung der sozialen Sicherungssysteme Schulden aufzunehmen.“

„Die derzeitigen Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern sind komplex und oft ungerecht. Um eine faire und nachhaltige Verteilung der Finanzmittel zu gewährleisten, setzen wir uns für eine umfassende Reform ein. Durch eine Neuregelung des Länderfinanzausgleichs, eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung und eine bessere Abstimmung von Bundes- und Landesprogrammen können wir gemeinsam daran arbeiten, Deutschland zu einem fairen und gerechten Land zu machen, in dem alle Menschen gleichwertige Lebensverhältnisse haben.“

„Nein. Wir müssen den Ländern wieder eigene Einnahmen verschaffen: mit einer konsequenten steuerlichen Gleichbehandlung von Erbschaften und der Einführung einer Vermögenssteuer.“

Die Parteien Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und Alternative für Deutschland (AfD) konnten keine Antworten zu den gestellten Fragen bis zum Redaktionsschluss zur Verfügung stellen.

Die deutsche Start Up-Szene kommt nur schwer vom Fleck. Hierzulande finden die meisten Wachstumsunternehmen zwar in der Frühphase Investoren – vor allem Privatpersonen oder mittlere Venture-Capital-Fonds –, die mit ein paar Millionen Euro Startkapital unterstützen. Doch treten die jungen Unternehmen in die nächste Wachstumsphase ein, gestaltet sich das Akquirieren von Wagniskapital-Investoren bereits deutlich schwieriger.

Darin liegt ein entscheidender Unterschied zum Wirtschaftsstandort USA. Eine Studie des Investors Lakestar zeigt, dass Deutschland und die Vereinigten Staaten zwar in puncto Forschung gleichauf liegen, in den USA jedoch achtmal mehr Geld für Wachstumsfinanzierungen ausgegeben wird als hierzulande. Die Differenz zwischen den beiden Nationen machen auch folgende Zahlen deutlich: Bei Finanzierungsrunden von mindestens 100 Millionen Euro, die in Deutschland zwischen 2020 und Mitte 2023 stattfanden, stammten mehr als 46 Prozent der Investments aus den USA. Die Folge: Deutsche Start Ups werden abhängiger von ausländischen Investoren, die wiederum die unternehmerischen Strategien unter Umständen entscheidend mitbestimmen. Um die Start Up-Szene zu stärken und Wagniskapital-Investitionen anzukurbeln, legte die Ampelkoalition eine Reihe von Maßnahmen auf. So präsentierte das Bundesfinanzministerium (BMF) im November vergangenen Jahres die „Initiative für Wachstums- und Innovationskapital (WIN-Initiative)“ – ein Bündnis aus Wirtschaft, Verbänden, Politik und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Ziel des Bündnisses ist es, bis 2030 das deutsche Venture-Capital-Ökosystem mit rund zwölf Milliarden Euro zu bezuschussen. Die Bundesrepublik soll so zu einem führenden Standort für Innovationen und Wachstumskapital ausgebaut

Appell an den Bund Umstellung auf Doppik-Haushalt (BS/amw) Mit einem Aufruf an die kommende Bundesregierung will die Verwaltungsinitiative „Re:form“ die Haushaltsführung des Bundes auf ein neues Fundament stellen.

In dem Schreiben fordert das Bündnis, in der nächsten Legislaturperiode das Haushalts- und Rechnungswesen des Bundes auf die staatliche Doppik umzustellen. Nahezu alle europäischen Länder hätten bereits ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf die Doppik umgestellt, auch hierzulande solle „eine flächendeckende Harmonisierung der Haushaltswirtschaft auf allen öffentlichen Ebenen“ erfolgen, schreiben die Unterzeichner des Papiers. Bundesregierung und Bundestag sollten nicht nur Einnahmenund Ausgaben betrachten, sondern ebenso Abschreibungen und zukünftige Zahlungsverpflichtungen im Blick haben, erklärten diese weiter.

Der anhaltende Investitions- und Sanierungsstau der öffentlichen Infrastruktur sei auch ein Ergebnis der bisherigen Haushaltssteuerung des Bundes, die „nur die aktuellen Zahlungsströme und keine Folgekosten berücksichtigt“. Ein funktionierender Staat müsse aber über ein nachhaltiges Haushaltsund Rechnungswesen verfügen, in dem die staatliche Leistungserbringung transparent dargestellt sei.

Förderung von Wagniskapital-Anlagen

(BS/Anne Mareile Walter) Mit einer Reihe von Maßnahmen hatte die Ampel den Start Up-Standort Deutschland stärken und Wachstumsunternehmen besser bezuschussen wollen. Branchenverbände halten das für nicht ausreichend und fordern von einer neuen Bundesregierung mehr Taten.

Mehr Wagniskapital-Investoren für die Start Up-Szene: Dieses Ziel verfolgt eine Reihe von Maßnahmenpaketen der scheidenden Bundesregierung. Doch deren Wirkungsgrad ist umstritten.

werden, schrieb das BMF in einer entsprechenden Mitteilung.

Deutschland hinkt hinterher Ein ähnliches Ansinnen verfolgt der HGTF-Opportunity-Fonds, der im Juni 2024 von BMF und BMWK mit einem Fondsvolumen von insgesamt 660 Millionen Euro aufgelegt wurde. Im Vorfeld war 2005 der High-Tech-Gründerfonds lanciert worden, der seit Bestehen in mehr als 750 Start Ups aus den Bereichen Digital Tech, Industrial Tech, Life Sciences und Chemie investierte. Mit dem im vergangenen Jahr neu gestarteten HGTF-Opportunity-Fonds sollen ausgewählte Unternehmen auch in späteren Wachstumsphasen mit hohen Finanzierungssummen unterstützt werden.

Ein drittes, politisch instruiertes Vorhaben: Anfang 2024 erweiterte das BMF den Kapitalzugang für Start Up-Firmen – mit 1,6 Milliarden Euro aus dem Zukunftsfonds sowie

150 Millionen Euro aus dem ERPSondervermögen. Dazu erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck: „Zu den 1,75 Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln, die wir investieren, kommt mindestens der gleiche Betrag an privaten Mitteln hinzu.“ Wie beurteilen Branchenverbände die von der Politik geschnürten Maßnahmenpakete? Sind sie ein Schritt in die richtige Richtung? Das schon – so der einhellige Tenor, aber ausreichend seien sie bei Weitem nicht. So hält der Bundesverband Beteiligungskapital (BVK) die WINInitiative und die Verbesserung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung zwar für eine gute Entscheidung, doch die vorzeitige Auflösung der Ampelregierung habe den Effekt gehabt, dass wichtige regulatorische Maßnahmen nicht mehr verabschiedet werden konnten. Nun müsse eine neue Bundesregierung die „Zielmarke an mobilisiertem privatem Kapital deutlich steigern“, sagte

Foto: BS/Mikki Orso, stock.adobe.com

BVK-Vorstandssprecherin Ulrike Hinrichs. Damit Banken, Versicherungen oder Pensionsfonds zu mehr Investments in die Anlageklasse Venture Capital animiert werden, müssten „unangemessene Einschränkungen“, etwa durch die Anlageverordnung CRR oder Solvency II, abgebaut werden.

Rechtssicherer Rahmen für Investitionen in Infrastruktur Auch der deutsche Fondsverband BVI sieht noch etliche Hemmnisse, die einem verstärkten Investieren in Wagniskapital entgegenstehen. Bestehende Steuervorschriften würden beispielsweise Risiken für Asset-Manager bergen und dafür sorgen, dass deren Einfluss auf die Zielgesellschaft eingeschränkt ist. Einen ersten Lösungsansatz sieht der BVI in dem im Dezember 2024 vorgelegten Gesetzentwurf für ein zweites Zukunftsfinanzierungsgesetz. Die darin vorgesehenen steuerlichen und aufsichtsrechtlichen

Finanzielle Implikationen der Wahlprogramme

Änderungen würden „die Rahmenbedingungen für den Kapitalmarkt und für Wachstumsunternehmen“ verbessern, teilte ein Sprecher des Verbands mit.

Aus Sicht des Startup-Verbands seien HTGF-Opportunity-Fonds, Wachstumsfonds sowie die WIN-Initiative „wichtige Meilensteine“, um Innovationen zu stärken. Dennoch schränkt die Vorstandsvorsitzende des Verbands, Verena Pausder ein: Die Maßnahmen könnten lediglich „Startschuss für eine umfassende Finanzierungsoffensive in der nächsten Legislaturperiode“ sein. Komme es dazu nicht, bestehe die Gefahr der Abhängigkeit von ausländischen Investoren. „Europa muss lernen, selbstständig zu laufen“, so Pausder. „Sonst bauen wir die Rampe, machen Startups groß – und am Ende picken sich andere die Rosinen raus.“

Gründerbranche kommt allmählich aus der Krise

Die aktuelle finanzielle Situation der deutschen Start Ups umreißt auch eine Mitte Januar veröffentlichte Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. Diese kommt allerdings zu einem positiven Ergebnis. So schreiben die Autoren, dass sich die Gründerbranche von der Krise, die nach dem Zinsanstieg ausgebrochen war, nun allmählich erhole. Deutsche Wachstumsunternehmen hätten im vergangenen Jahr gut sieben Milliarden Euro an Wagniskapital eingesammelt – knapp eine Milliarde mehr als noch im Jahr 2023.

EY-Partner Dr. Thomas Prüver fasst zusammen: „Hohen Zinsen, zurückhaltenden Investoren und einer schwachen Konjunkturentwicklung zum Trotz hat sich die Start UpSzene in Deutschland nach einer Talsohle in den vergangenen Jahren im Jahr 2024 stabilisiert.“ Der Anstieg bei den Investitionssummen sei auf die Zunahme „großer Deals“ zurückzuführen. Diese Trendwende gilt es weiterzuverfolgen.

(BS/Hans-Jürgen Leersch) Im Vorfeld der Bundestagswahl übertreffen sich die Parteien mit Zusagen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. Dabei bietet keine Partei eine vollständige Finanzierungsübersicht.

Im Überbietungswettbewerb, wer die Bürgerinnen und Bürger am meisten entlasten will, liegt die AfD mit 145 Milliarden Euro vorn, dicht gefolgt von der FDP mit 138 Milliarden Euro Entlastungsvolumen. Eine Regierungsbeteiligung der AfD ist ausgeschlossen und bei der FDP ist schon höchst ungewiss, ob sie wieder in den Bundestag einziehen wird. Wahlsieger dürfte nach allen Umfragen die Union werden. Sie verspricht Entlastungen in Höhe von 89 Milliarden Euro, während SPD und Grüne, die als Koalitionspartner der Union in Betracht kommen, mit 30 Milliarden (SPD) und 48 Milliarden Euro (Grüne) bei Weitem nicht so viel in Aussicht stellen.

Schwierige Einigung bei Reform der Einkommenssteuer

Am schnellsten dürfte sich eine Einigung bei den Stromkosten erzielen lassen: Union sowie SPD und Grüne wollen die Belastungen durch Netzentgelte reduzieren. Da die Netzentgelte dem Ausbau der Stromnetze dienen, müssten im Falle einer Reduzierung die anfallenden Kosten folglich aus dem Bundesetat bezahlt werden. Dieses Entlastungsvolumen wurde vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) auf zehn Milliarden Euro berechnet.

Schwieriger wird es mit einer Einigung bei der Reform der Einkommensteuer. Nach IW-Berechnungen strebt die Union eine Entlastung im Umfang von 41 Milliarden Euro an, bei der SPD sind es acht Milliarden und bei den Grünen elf Milliarden. Die CDU/CSU will Arbeitnehmer, Selbstständige und Unternehmen entlasten. Dazu sollen der Steuertarif spürbar abgeflacht und der Grundfreibetrag erhöht werden. Der Spitzensteuersatz soll später greifen und für Kapitalgesellschaften soll es eine Entlastung um 20 Milliarden Euro geben. Eine Reduzierung des Spitzensteuersatzes ist allerdings für beide potenziellen Koalitionspartner SPD und Grüne ein rotes Tuch. Die SPD verspricht etwa „Steuersenkungen für 95 Prozent

der Steuerzahlenden“, womit klar sein dürfte, dass Großverdiener nicht nur von Senkungen ausgenommen sind, sondern sogar mehr bezahlen sollen.

Steuersenkungsversprechen tragen Länder und Kommunen Als Kompromiss bietet sich eine stärkere Erhöhung des Grundfreibetrages an, was alle potenziellen Koalitionspartner wollen. Außerdem besteht bei der SPD auch die Bereitschaft, Überstunden von der Besteuerung auszunehmen. So gut wie keine Chance dürfte die Union auf Durchsetzung ihrer Forderung nach Abschaffung des Solidaritätszuschlags haben, was zu Steuerausfällen beim Bund in Höhe von 13 Milliarden Euro führen würde. Der „Soli“ wird bei Beziehern höherer Einkommen erhoben sowie bei Sparern und Kapitalanlegern.

Im Bundestag hatte die SPD Unionsanträge auf Abschaffung des „Solis“ regelmäßig abgelehnt. Sie will vielmehr Spitzenverdienende stärker an der Finanzierung des Gemeinwohls beteiligen. Auch die Grünen wollen laut Programm die „Gerechtigkeitslücke“ schließen und keine Steuern für besonders Wohlhabende senken.

Die Vorstellungen von SPD und Grünen bezüglich einer höheren