Lust auf

Lust auf

Sein Wecker klingelt erst um sechs: beim Freiburger Brotsommelier Till und Brot 24 - 25 Im Nudelhaus in Trossingen läuft die Pasta-Produktion mit Hand und Herz 26 - 27

Fachwerkhäuser im Schwarzwald und im Elsass 10 - 12

Ausstellungen in der REGIO 14-23 Abwechlungsreiche Museumslandschaft im Dreiländereck 14 - 21 Rettung oder Schnäppchenhandel? Wie die moderne Kunst

Kolumnen 31, 33, 41

Lichtscheue Sprösslinge: So entsteht Chicorée 28 - 31

Lust auf … 06 - 07

Geniale Aussichten 08 - 09

Bücher aus der REGIO und für die REGIO: der Drey-Verlag in Gutach 32 - 33

Tradition trifft Moderne im Jacobi in Freiburg 34 - 37

Immunstärkende Rezepte mit buntem Supergemüse 38 - 41

Merkles Küchenliebling: Grießflammeri mit Sorbet 41

Ausstellungen, Märkte & Konzerte: Termine in der REGIO 42 - 49

Thomas Kummle forscht zur NS-Justiz in Freiburg 50

››

Der Feldbergturm

Auf dem höchsten Gipfel des Schwarzwalds, mit weitem Blick in die europäischen Nachbarländer, steht der Feldbergturm.

Der ehemalige Sendeturm des Südwestrundfunks ist seit 2003 im Besitz der Gemeinde Feldberg. Nach umfangreichen Umbaumaßnahmen können Besucher seit 2018 ganz bequem mit dem Aufzug die Aussichtsplattform in der 11. Etage des Turms in 45 Meter Höhe erreichen. Von dort oben bietet sich – vor allem im Winter bei Inversionswetterlage – ein atemberaubender Ausblick: von der Zugspitze über Eiger, Mönch und Jungfrau bis hin zum MontBlanc-Massiv und in die Vogesen.

Der Feldbergturm ist bequem in nur wenigen Minuten mit der Feldbergbahn oder zu Fuß in etwa 40 Minuten Gehzeit erreichbar.

Ausgangspunkt: Haus der Natur in Feldberg-Ort.

Manchmal ducken sie sich schief und krumm nebeneinander, andere recken sich bunt und stolz mit Giebeln und Erkern in die Höhe: Fachwerkhäuser bieten in den historisch miteinander verbundenen Regionen diesseits und jenseits des Rheins die romantische Kulisse für einen entspannten Stadtbummel – und manchmal überraschende Einblicke in die Welt des Mittelalters.

Text: Kornelia Stinn

In Straßburg ist die mittelalterliche Architektur mit Fachwerkhäusern und Kopfsteingassen besonders gut erhalten. Ein Spaziergang im „Petite France“ an der Ill bedeutet heute Romantik pur. Ganz anders war das, als hier noch neben Fischern und Müllern auch Gerber in den Fachwerkhäusern lebten und arbeiteten. Das „Maison des Tanneurs“ – Haus der Gerber – aus dem Jahr 1572 weist darauf hin. Zur Arbeit dieses Berufsstandes gehörte es, Häute im Fluss und den angrenzenden Kanälen zu waschen. Das stank entsetzlich, sodass damals niemand gerne herkam. Heute sind die Gebäude saniert, im Haus der Gerber wird Sauerkraut serviert, die einst eher ärmlichen Lebenswelten sind filmreife Kulissen, vor denen die Besucher wie auf einem Laufsteg entspannt flanieren.

Auch in Colmar ist die Rue des Tanneurs heute ein vielbewundertes Schmuckstück. Die im 17. und 18. Jahrhundert entstandenen Fachwerkhäuser des Gerberviertels, einst am Rand der Stadt gelegen, recken sich mehrstöckig in die Höhe: Auf den gut durchlüfteten Giebeldächern trockneten einst Felle, Pelze und Häute. Fast wäre

die Idylle der Modernisierungswut in den 1960er-Jahren zum Opfer gefallen, als die verrottete Bausubstanz eigentlich nur noch einen Abriss wert schien. Zum Glück hat man sich eines Besseren besonnen.

Wenige Schritte weiter, am Flüsschen Lauch, sind die Fachwerkhäuser niedriger, aber der Romantik-Faktor womöglich noch ein paar Grad höher. Willkommen in Klein-Venedig! Welch schöne Aussicht bietet der Blick von der Brücke über die Lauch auf alte Fachwerkbauten und flache Boote, die haarscharf vorbei an hohen Hauswänden manövrieren.

Eine Spritztour durch die feinen kleinen Weinorte wie Riquewihr mit seinem fachwerkgeschmückten Wachturm von 1291 oder Eguisheim mit seinen romantischen Gassen zeigt, dass auch hier der

Vergangenheit ein liebevolles Andenken bewahrt wird.

Den Gerbern begegnen wir wieder in vom Fachwerk geprägten Orten im Kinzig- oder Nagoldtal. Straßennamen und Erläuterungen erinnern überall dort, wo sich ein Fluss durch die alten Gassen windet, daran, dass hier einst diese uralte Handwerkszunft beheimatet war. Der Literatur-Nobelpreisträger Hermann Hesse hat seinem an der Nagold gelegenen Heimatort Calw sogar in seinen „Geschichten aus dem Leben Knulps“ den literarischen Namen „Gerbersau“ verpasst. Die ehemalige Weißgerberei Balz, drei Gehminuten vom Geburtshaus des Dichters am Marktplatz entfernt am Fluss gelegen, ist heute Museum: Wasserwerkstätten und historische Maschinen liefern authentische Einblicke ins uralte Handwerk. Wer auf die Dachböden »

In Farben schwelgen, abtauchen in geschichtliche Details oder dem Lebensraum am Wasser auf den Grund gehen: So abwechslungsreich kann ein Besuch im Museum sein und einen grauen Wintertag enorm bereichern. Zudem ergründet REGIO-Redakteurin Erika Weisser, wie die moderne Kunst nach Basel kam und schaut dabei in manch finsteren Abgrund.

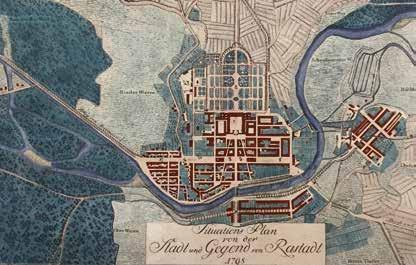

Anno 1797 rückte Rastatt in das Zentrum der europäischen Politik. Bis 1799 tagte hier der Rastatter Kongress. Frankreich und das Heilige Römische Reich verhandelten in Anwesenheit Napoleon Bonapartes über den Friedensschluss nach dem Ersten Koalitionskrieg. Obwohl die Versammlung ohne Ergebnis bleiben sollte, nahm sie wichtige Entscheidungen vorweg: die Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich und die Entschädigung der weltlichen Reichsfürsten durch Säkularisationen. Damit leitete sie das Ende des Alten Reichs ein. Mehr zu der Thematik erfahren Besucher einer Ausstellung im Stadtmuseum Rastatt noch bis

September 2023. Die Schau beleuchtet sehr anschaulich die komplexen Ereignisse einer bewegten Zeit. Präsentiert wird die Geschichte über zwei Stockwerke und drei Multimedia-Stationen. Das Stadtmuseum befindet sich in einem barocken Stadtpalais gegenüber dem Residenzschloss im Herzen der Stadt.

„Die Augen von ganz Europa sind auf Rastatt gerichtet“ Bis 24.9.2023

Im Vogelschen Haus Herrenstraße 11, 76437 Rastatt Donnerstag bis Samstag: 12–17 Uhr, Sonn- und Feiertag: 11–17 Uhr www.rastatt.de

Foto: © Stadtmuseum Rastatt

Texte: Dorothea Wenninger, Pascal Lienhard & Erika Weisser400 Jahre auf einen Blick: die Trompetenausstellung im Schloss Schönau in Bad Säckingen gilt als international einzigartig. Exponate aus vier Jahrhunderten sowie viele Klangbeispiele veranschaulichen die Tradition des mitteleuropäischen Trompetenbaus. Die Gäste können sich sowohl von den handwerklichen Fähigkeiten alter Instrumentenmacher als auch den hohen bläserischen Fertigkeiten früherer Trompetergenerationen überzeugen. Neben dem ältesten Stück der Sammlung, einer Naturtrompete aus dem Jahr 1664, können sich Besucher auf ungewöhnliche bis skurrile Trompetenarten freuen. Dazu zählt beispielsweise ein Exponat aus Glas. Das Pförtnerhäuschen am Eingang des Schlossparks beherbergt eine Trompetenwerkstatt aus der Zeit um 1900.

Schönaugasse 5

79713 Bad Säckingen

Donnerstag und Sonntag: 14 –17 Uhr

trompetenmuseum.de

Foto: © Trompetenmuseum

Passionierte Fotografen aus dem Dreiländereck zeigen mit ihrem Verein Photo Club du Rhin aus Huningue eine Ausstellung zum Thema Lebensräume am Wasser. Gewässer faszinieren seit jeher und haben für die Menschen, die daran leben, eine große Bedeutung. Sie sind nicht nur Verkehrsadern, sondern fundamental zum Überleben. Wie bedeutsam der Fluss für Weil am Rhein ist, zeigt schon die Tatsache, dass er als Zusatz im Städtenamen vorkommt. Die Ausstellung ist zugleich eine Kooperation der Kulturämter von Weil am Rhein (D) und Huningue (F) als auch Teil des „Rhein-Projekts“, einer großen, trinationalen Ausstellungsreihe des Netzwerks Museen, an dem 37 Museen aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz teilnehmen.

Am Wasser. Au bord de l’eau Bis 26.3.2023

Am Kesselhaus 23, 79576 Weil am Rhein Nur sonntags von 14–18 Uhr www.museen-weil.de

Die Bilderschau, die auch im Rahmen der 38 Ausstellungen des großen „Rhein-Projekts“ stattfindet, hebt die lokale Bedeutung des Rheins hervor. Einst ein verzweigter Strom mit Sandbänken und Schilf am Ufer, verlor er durch Industrialisierung, Begradigung und Ausbau des Rheinhafens an mythischer Aufladung. Rheinmotive aus der städtischen Sammlung zeigen ihn dennoch als romantischen Sehnsuchtsort. Auf der anderen Seite kann der Fluss seine bedrohliche Seite zeigen, und Hochwasserschutz ist nach wie vor ein wichtiges Thema. Daneben werden Umweltthemen wie Artenschutz, Mikroplastik im Fluss und Klimawandel immer wichtiger. Die Ausstellung richtet den Fokus auf Probleme, Herausforderungen und Umweltschutz-Projekte in Weil am Rhein und der nahen Umgebung.

Lebensader: Rhein im Wandel 22.1.2023 bis 15.10.2023

Am Lindenplatz/Bläsiring, 79576 Weil am Rhein Samstag: 15 –18 Uhr sowie Sonn- und Feiertage: 14 –18 Uhr www.museen-weil.de

Von den ältesten Kunstwerken Südbadens bis zum mittelalterlichen Freiburg: Das Archäologische Museum in dem vor gut 160 Jahren erbauten Colombischlössle lädt zu einer Reise durch die Jahrtausende. In der Dauerausstellung in den schönen Räumen des Kleinods unter den Städtischen Museen sind außer altsteinzeitlichen Frauenstatuetten Kostbarkeiten aus keltischen Fürstengräbern, Zeugnisse römischer Kolonisierung oder regionale Funde aus dem Mittelalter zu bewundern.

In der aktuellen Sonderausstellung geht es um die gut 400 Jahre dauernde Zeit zwischen den beiden zuletzt genannten Epochen; sie gibt Antworten auf die Frage, was in der Region nach den Römern und vor den Rittern passierte. Lange war die Forschung davon ausgegangen, dass die Gesellschaft in jener Zeit eine Art Stillstand erlebte. In einem neu eingerichteten Ausstellungsraum werden nun bis 31. Dezember 2024 archäologische Funde aus dem dritten bis sechsten Jahrhundert unserer Zeitrechnung präsentiert, die zeigen, dass das Gegenteil der Fall war.

Anzeige

Anzeige

Das Ende des römischen Weltreichs war hier kein Untergang, sondern eher ein Aufbruch: Kostbarer Schmuck, Schwerter von höchster Qualität und Importgüter aus fernen Ländern erzählen eine Erfolgsgeschichte. Innerhalb von etwa drei Jahrhunderten, also menschheitsgeschichtlich kurzer Zeit, veränderte sich das Leben der Menschen in vielen Bereichen: Auf den Anhöhen wurden Plätze befestigt und ausgebaut, in der Ebene entwickelten sich Höfe und Dörfer. Die Bevölkerung nahm kontinuierlich zu, was nicht zuletzt daran zu erkennen ist, dass aus den kleinen Friedhöfen in der Nähe der Siedlungen über Generationen hinweg große Gräberfelder mit mehreren hundert Bestattungen wuchsen.

Mit ihrem spannenden Begleitprogramm bietet die Ausstellung viele Gelegenheiten, eine Gesellschaft im Übergang in ein neues Zeitalter in den Blick zu nehmen.

Untergang und Aufbruch – Frühmittelalter am südlichen Oberrhein Bis 31.12.2024

Rotteckring 5, 79098 Freiburg Dienstag bis Sonntag: 10 –17 Uhr, Mittwoch: 10 –19 Uhr www.freiburg.de

Fotos: © Patrick Seeger, Axel Killian

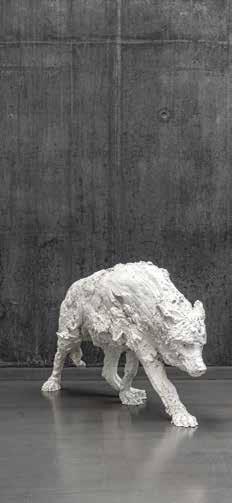

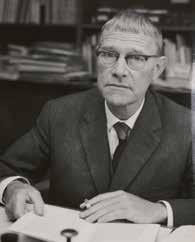

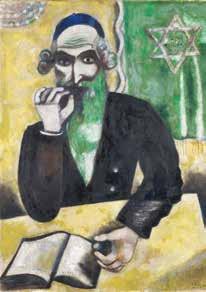

Das Kunstmuseum Basel setzt sich mit seiner Geschichte auseinander: Die Ausstellung „Zerrissene Moderne“ zeigt Kunst, die 1937 von den Nazis als „entartet“ diffamiert und beschlagnahmt wurde. Im Zentrum stehen die 21 Werke, die der damalige Direktor Georg Schmidt 1939 erwarb – als Grundstock für die moderne Sammlung.

Text: Erika Weisser

Text: Erika Weisser

Ein ziemlich massiver, sehr irdisch wirkender Friedensengel schwebt über den Exponaten in Raum 9, dem letzten Saal der Ausstellung. Doch er versöhnt nicht mit der sehr zwiespältigen Geschichte, die in den gerade durchquerten Räumen sichtbar, ja greifbar wurde. Eine Geschichte, die auch in der 1927 von Ernst Barlach geschaffenen Gestalt manifest wird: Der Kopf, der die Gesichtszüge von Barlachs Bildhauerfreundin und Kriegsgegnerin Käthe Kollwitz zeigt, ist alles, was von dem in Bronze gegossenen Friedensdenkmal für alle Toten des Ersten Weltkriegs im Güstrower Dom übrig blieb: Alles andere wurde im Rahmen einer „Materialspende des deutschen

Volkes an den Führer“ eingeschmolzen. Zur Waffenherstellung im bevorstehenden Krieg.

Den Kopf betrachteten die „Kulturbeauftragten“ der damaligen Machthaber hingegen als anderweitig verwertbar, will heißen: auf dem internationalen Kunstmarkt devisenbringend zu veräußern. Die verfemten Barlach und Kollwitz waren schließlich schon damals international bekannte Künstler von hohem Ansehen. Und Devisen benötigte Nazideutschland zur Vorbereitung des längst geplanten zweiten Weltenbrands. Die Skulptur – oder besser das Fragment eines Gesamtkunstwerks – gelangte 1938, nach der

hetzerischen, in mehreren deutschen Städten gezeigten Ausstellung „Entartete Kunst“ in den im Schloss Schönhausen in Berlin untergebrachten Fundus, den man zu monetarisieren gedachte. Der Großteil der insgesamt etwa 20.000 beschlagnahmten Werke wurde zerstört,

Der tolle Platz, 1931, © Berlinische Galerie, Foto: Kai-Annett Becker/Berlinische Galerie; Marc Chagall Die Prise (Rabbiner), 1923-1926, Kunstmuseum Basel © 2022 ProLitteris, Zürich, Foto: Martin P. Bühler; ewei

Felix Nussbaum

verbrannt – oder auch unterschlagen. Viele Arbeiten gelten bis heute als verschollen.

Dass die Friedensfigur überhaupt über den Bildern von Franz Marc, Jankel Adler, Felix Nussbaum und Marg Moll schweben kann, ist Ernst Barlachs Künstlerfreund Bernhard Böhmer zu verdanken, der zu den mit der „Verwertung entarteter Kunst“ beauftragten Kunsthändlern gehörte. Er hat das Original-Gipsmodell vor der Zerstörung bewahrt und ließ daraus 1939 heimlich einen Zweitguss anfertigen. Die Figur befindet sich heute im Landesmuseum Schleswig-Holstein, das sie für die Basler Ausstellung als Leihgabe zur Verfügung stellte. Der zugehörige Kopf, der als Einzelstück an einer Wand präsentiert wird, wurde 1939 für das Kunstmuseum angekauft – mit einem Sonderkredit des Regierungsrats der Stadt Basel.

Insgesamt standen Georg Schmidt, dem damaligen Direktor des 1936 eröffneten und im Bereich der Moderne äußerst dürftig bestückten Kunstmuseums 50.000 Franken zur Verfügung. Das entspricht nach heutigen Maßstäben etwa 1,5 Millionen. Das war für die Verkäufer der zwangsweise aus deutschen Museen entfernten und den Künstlern per Dekret enteigneten Kunst eine Menge Geld. Angesichts des Marktwerts, den einige der erworbenen Werke schon zu jener Zeit hatten, wird aber auch deutlich, dass es sich bei den 21 vorwiegend über den Kunsthändler Hildebrand Gurlitt abgewickelten Ankäufen um wahre Schnäppchen handelte.

Unter den so geretteten Kunstwerken waren Oskar Kokoschkas farb- und ausdrucksstarkes Gemälde „Die Windsbraut“, Marc Chagalls Bild „La Prise“, das einen Rabbiner zeigt, der eine Prise Schnupftabak zu sich nimmt. Darunter war auch das apokalyptische, als eine der Ikonen des Expressionismus angesehene Werk „Tierschicksale“ von Franz Marc, das als einziges Bild in Raum 5 hängt, in dem sich die von Eva Reifert kuratierte Ausstellung mit den bis heute anhaltenden Kontroversen um die Ankäufe auseinandersetzt. Des Weiteren gehörten Lovis Corinths „Ecce Homo“ sowie einige Werke von Max Beckmann, Otto Dix, Paula Modersohn-Becker, Paul Klee und George Grosz dazu. Sie sind fundamentaler Bestandteil der bis heute einzigartigen und weltberühmten Sammlung der klassischen Moderne des Basler Kunstmuseums, deren Grundstock damals gelegt wurde.

Dass sich das Museum nun mit dieser Geschichte auseinandersetzt, ist lobenswert. Und ebenso begrüßenswert ist es, dass dieser Grundstock zusammen mit anderen geretteten Werken aus anderen Museen gezeigt wird – das ermöglicht einen erhellenden Einblick in eine finstere Epoche – nicht nur für die Kunst.

Marc Chagalls „La Prise“ (o.) und Ernst Barlachs Friedensengel (r.) im Museum. „Der tolle Platz“ von Felix Nussbaum (l.) gehörte nicht zu den Ankäufen von Museumsdirektor Georg Schmidt (u.), es ist eine Leihgabe der Berlinischen Galerie.

Zerrissene Moderne

Die Basler Ankäufe „entarteter“ Kunst Bis 19. Februar, Di.–So.: 10–18 Uhr Kunstmuseum Basel/Neubau www.kunstmuseumbasel.ch

Mit der Produktion von Nudeln fing die Geschichte der Feinkostmanufaktur an, genauer gesagt: mit vier Nudelmaschinen. Aus vorwiegend regionalen Zutaten entstehen seither in viel Handarbeit Pasta & Co. – mit Mehrwert:

Das Nudelhaus ist ein vorbildlicher Arbeitgeber für sozial benachteiligte und gesundheitlich beeinträchtigte Menschen.

Text: Dorothea Wenninger

In dem hallenartigen Raum mit den Maschinen für die Nudelherstellung ist neben dem Brummen der Elektromotoren und dem Laufen der Ketten ein deutliches Pfeifen zu hören. Das bedeutet: Da werden gerade Spaghetti geformt. Das Nudelhaus stellt alle länglichen Nudeln mit der Walze her und lässt sie bei niedrigen Temperaturen langsam trocknen. Gewalzte Teigwaren nehmen während des Kochens mehr Wasser auf und durch ihre rauere Oberfläche mehr Soße, was sie schmackhafter macht. Durch

die Walze laufen hier: Spaghetti und Spaghettini, Fettuccine und Pappardelle, also Bandnudeln in unterschiedlicher Breite.

In einer anderen Ecke wird Teig durch verschiedene Matrizen gepresst: etwa zu Fusilli, Maccheroni oder Radiatori, die aussehen wie Heizkörper und deshalb so heißen. Es gibt auch Matrizen für Nudeln in außergewöhnlicher Form wie winzige Engel oder Ziehharmonikas und Notenschlüssel – ein optimales Mitbringsel für Musikbegeisterte.

Die Pasta gibt es traditionell, mit Gemüsepulver oder Kurkuma bunt eingefärbt, mit Ei, aus Vollkornoder Dinkelmehl, mit Zutaten aus biologischem Anbau. Diese mehr als 50 Sorten getrockneter Teigwaren werden ergänzt durch ein breites Sortiment an frischer Pasta: über 20 Raviolisorten, Panzerotti, Lasagne, Spätzle – und das ist noch nicht alles. In der Kochküche werden nicht nur die Maultaschen und die Spätzle gekocht, sondern auch frische Soßen hergestellt und für den Transport vakuumiert.

Ein herrlicher Duft nicht nur nach Cantuccini und Schokokeksen oder herzhaften Pizza-Bastoncini und Bio-Dinkelcrackern kommt aus der Backstube im Raum nebenan und beglückt die Häuser in der näheren Umgebung.

Zum Verkauf kommen die Waren in Ladengeschäften in Trossingen und Rottweil, außerdem auf Wochenmärkten der Region, und das sogar bis nach Friedrichshafen und Freiburg. Abnehmer sind zudem Eine-WeltLäden, Metzgereien oder Gaststätten. Einige zugekaufte Produkte hat das Nudelhaus für den Handel ins Programm genommen, darunter Balsamico-Essig und Olivenöl.

waren. Es entstand die Idee, ihnen eine Beschäftigung zu verschaffen, die ihre besonderen Fähigkeiten berücksichtigt.

Da kam Anfang der 1990er-Jahre eine Hausbetreuerin mit italienischen Wurzeln auf die Idee, Pasta in viel Handarbeit herzustellen. Sie wusste, wie es geht. Der Verein kaufte ein weiteres Haus an und stieg mit zwei Leuten und vier Nudelmaschinen in die Produktion ein.

Selbstverständlich ist das Nudelhaus kein Sozialamt, sondern in erste Linie eine Produktionsstätte. Aber die soziale Einstellung ist immer zu spüren. Die erste Vorsitzende des Lebenshauses, die Ärztin Ingrid Dapp, drückt es so aus: „Wir haben natürlich schon auch einen Leistungsdruck, schließlich müssen wir schwarze Zahlen schreiben. Wir müssen die Material- und Personalkosten erwirtschaften. Aber trotzdem weht bei uns ein anderer Geist.“ Und beißt in ein würziges Stück Käsegebäck: „Also das macht wirklich süchtig“, verrät sie, „das Käsegebäck ist unser absoluter Verkaufsschlager.“

Beim Sortiment wird schnell klar: Die Produkte sind alle italienisch angehaucht. Das hat seinen guten Grund. Um den zu verstehen, muss zuerst die Geschichte des Trossinger Lebenshauses erzählt werden: 1985 gründete ein Freundeskreis aus in der Friedens- und der Anti-Atomkraftbewegung engagierten Menschen den Verein „Lebenshaus, ökumenische Gemeinschaft für soziale Integration e.V.“. Der Verein wollte Menschen in schwierigen Lebenssituationen und solchen mit körperlichen Einschränkungen ein Zuhause und eine Gemeinschaft auf Zeit geben. Er kaufte ein wunderschönes Backsteingebäude im Osten von Trossingen, das ehemalige Kontorgebäude einer Mundharmonikafabrik, und baute es zum Wohnhaus um. Seit das Lebenshaus seine Türen 1987 öffnete, konnten hier im Laufe der Jahre etwa 150 „Gäste“ wieder Mut fassen, unterstützt von Ehrenamtlichen, die mit einzogen – im Moment eine Familie mit drei Kindern und eine Einzelperson. Während dieses besonderen Zusammenlebens stellte sich bald heraus, dass die Bewohner dem enormen Leistungsdruck in der normalen Arbeitswelt nicht gewachsen

Anfangs wanderten die Nudeln ausschließlich in die Küche des Lebenshauses, dann auch auf den örtlichen Markt und schließlich in einen kleinen Ladenverkauf. Schnell stand fest, dass eine größere Sache daraus werden könnte, dass mehr Menschen aus dem Lebenshaus hier Arbeit finden könnten. Letztes Jahr musste das Nudelhaus in ein größeres Gebäude, einen umgebauten alten Bahnhof, umziehen, weil es aus allen Nähten platzte. Und die Belegschaft ist inzwischen auf 30 Mitarbeitende angewachsen, von denen mindestens ein Viertel im Besitz eines Schwerbehindertenausweises ist. Es können sich ausdrücklich Menschen mit oder ohne Handicap bewerben. Sie erhalten einen Job, bei dem jede und jeder – egal, ob mit oder ohne Beeinträchtigung – ein vollwertiges Teammitglied ist.

www.nudelhaus.com

Mitarbeiterin füllt frische Soßen ab, während ihre Kolleginnen Nudeln verpacken.

Chicorée ist ein besonderes Wintergemüse, denn er gelangt nicht direkt vom Acker auf den Teller. Das Gemüse nimmt einen Umweg über einen dunklen Ort, wo der Spross sich Zeit lässt, bevor er das Licht der Welt erblickt. Das macht den Anbau kompliziert – aber dafür umso spannender.

Text: Dorothea Wenninger

Schon der Akzent verrät’s: Chicorée kommt aus einem französischsprachigen Land. Aus Belgien soll die Züchtung stammen und von dort ihren Siegeszug in die Küche angetreten haben. In der kalten Jahreszeit, wenn die Erde kaum etwas anderes hergab und der Schnee selbst den Feldsalat begrub, waren die Sprossen als Wintersalat heiß begehrt. Als mehr und mehr Salatsorten aus dem Gewächshaus auf den Markt kamen, geriet der Chicorée aufgrund seiner natürlichen Bitterkeit immer mehr ins Hintertreffen. Deshalb hat man

im konventionellen Anbau inzwischen das Bittere herausgezüchtet. Ob das aber eine gute Idee war –dazu später mehr.

Chicorée gehört zu den Zichorien, deren Stammpflanze die Wegwarte ist. Wie Radicchio und Zuckerhut ist er eine Salat- oder Treibzichorie (Cichorium intybus var. foliosum). Die nah verwandte Wurzelzichorie kam vor allem in Notzeiten aufgrund ihres bitteren Geschmacks als Kaffeeersatz zum Einsatz – geröstet und gemahlen. Auch heute enthalten manche

Das Kultivieren von Chicorée erfordert zwei völlig getrennte Arbeitsschritte: das Anpflanzen der Salatzichorien auf dem Feld und das anschließende Antreiben der Chicoréerüben im Keller. Normalerweise übernimmt ein Betrieb nur einen Teil davon, entweder den Anbau oder die Treiberei.

Ausnahmen bestätigen die Regel: So hat die Demeter-Gärtnerei Berg in Binzen beides gemacht, es im Jahr 2010 aber aus wirtschaftlichen Gründen aufgegeben. Nach wie vor ist Seniorchef und Chicorée-Experte Peter Berg überzeugt, dass jede und jeder die gelb-weißen Sprossen selber ziehen kann. Allerdings: „Der Hobbygärtner muss sich klarmachen, dass es, bis er seinen ersten Chicorée erntet, fast so lange dauert, wie ein Kind im Mutterleib heranwächst.“

Den Anfang machen im Frühjahr – ab Mitte April – Treibchicoréesamen: am besten an einem sonnigen Standort in gut gelockerte Erde mit 30 Zentimetern Reihenabstand aussäen. Sind die jungen Pflanzen fünf bis sieben Zentimeter hoch, müssen sie auf handbreiten Abstand in der Reihe vereinzelt werden. Ende Oktober oder im November, wenn die äußeren Blätter gelb werden, sind die verdickten Wurzeln zur Ernte bereit. Sie haben dann einen Durchmesser von 3 bis 6 und eine Länge von 15 bis 20 Zentimetern. Diese Rüben vorsichtig ausgraben, ohne sie zu beschädigen, und mit eingekürzten Blättern noch zwei bis drei Tage in einer kühlen Garage liegen lassen.

»

Die Schlehe (Prunus spinosa) ist in unserer Gegend auch als Schwarzoder Hagedorn bekannt. Bevor andere Büsche und Bäume blühen, zieht sie mit ihrer weißen Blütenpracht nach dem langen Winter viele Insekten an. Mit seinen langen schwarzen Dornen hat dieser Strauch etwas durchaus Wehrhaftes, und ihm wurde aufgrund seiner Gabe, vor den Blättern unzählige Blüten auszutreiben, auch etwas Magisches nachgesagt.

Manche behaupten sogar, die undurchdringliche Hecke bei Dornröschen seien nicht Rosen-, sondern Schwarzdornsträucher gewesen. Zumindest ist der Schwarzdorn auch ein Rosengewächs.

Fällt Ostern früh ins Jahr, wird empfohlen, sich am Ostersonntag Gesicht und Augen mit dem Morgentau der Blüten abzureiben – reine Haut und gestärkte Augen seien das Resultat. Die Schlehen sind reich an Vitamin C und Gerbstoffen. Als Hausmittel finden sie viel Verwendung. Besonders bekömmlich und appetitanregend sei jedoch der Schlehenlikör. Um die Schlehenfrüchte zu verwenden, empfehle ich, diese nach dem ersten Frost zu sammeln, sonst sind sie sehr bitter.

© Jana Schillinger

Illustration:

© Jana Schillinger

Illustration:

Im Jahr 1995 gründeten drei Freunde in Gutach im Schwarzwald den Drey-Verlag. Seither haben sie rund 120 Bücher vorwiegend regionaler Autoren herausgebracht, in niedrigen Auflagen und hoher Qualität. Nun gehört erstmals auch ein Kalender für 2023 zum handverlesenen Sortiment. Sein mysteriöser Name: „Vor lauter Augen“.

Text: Erika Weisser

Das Haus klebt förmlich am Abhang des Bucks, der sich steil erhebt; dahinter ist das Dorf zu Ende. Zumindest auf dieser Seite des langgezogenen Tals, durch das sich die Gutach zur Kinzig hin schlängelt. Kurz darauf bestätigt der Blick aus dem Fenster der Küche, in die der Gastgeber gebeten hat: Hier herrscht wirklich nur Wildnis. Und dieses Hexenhäuschen am Waldrand soll einen richtigen Verlag beherbergen?

Ja, sagt Wendelinus Wurth, seit 27 Jahren schon. Im August 1995 haben er, sein Schriftstellerkollege Markus Manfred Jung und der Grafiker Franz Handschuh den

Drey-Verlag ins Leben gerufen. Der Verlagsname sei weniger ein Hinweis darauf, dass seine Gründer ein Trio bilden. In erster Linie beziehe er sich auf das Dreyland am Oberrhein, mit seinen sprachlichen und kulturhistorischen Gemeinsamkeiten: Südbaden, die Nordschweiz und das Elsass, symbolisiert durch die Münster in Konstanz, Basel und Straßburg. Auf dem Verlagsprospekt fällt denn auch ein sinnigerweise rechtwinklig angeordnetes Wort auf: Drey-angel – Dreieck.

Am Anfang stand indessen nicht die Idee, dauerhaft „ein Forum für lokale Literatur“ aufzumachen. Die drei dachten an höchstens ein

Dutzend Bücher – an die, die sie vorhatten, selbst zu schreiben. Denn Jung und Wurth hatten zuvor schon einige eigene, auf alemannisch verfasste lyrische Werke und Kurzprosa veröffentlicht. Zunächst in der Freiburger Literaturzeitschrift „Deyfelsgiger“, zu deren Autorenund Redaktionsteam sie gehörten, dann in kleinen regionalen Verlagen, die es seinerzeit noch gab. Die aber schon am Kämpfen waren: Als Markus Manfred Jung nach zwei Lyrikbänden bei seinem damaligen Verlag ein Buch mit Kurzgeschichten und Glossen veröffentlichen wollte, verlangte dieser wegen des finanziellen Risikos einen Vorschuss von 2000 Mark von ihm.

Das gab den Anstoß. „Wenn ich schon so viel Geld investieren muss“, beschloss Jung damals, „dann mache ich das Buch gleich selbst“. Die beiden anderen waren schnell überzeugt; seither fungiert Wurth als Verleger, Jung als Lektor und Handschuh obliegt die Gestaltung. Und inzwischen hat sich die ursprünglich anvisierte Zahl verzehnfacht: „Ein paar mehr als 120 Bücher sind bei uns erschienen“, freut sich Wurth. Denn bald habe sich die Kunde vom neuen Verlag, der auch Lyrik und Mundart oder die Kombination von beidem verlegt, unter den hiesigen Autoren und Autorinnen herumgesprochen.

Etliche unbekannte Newcomer waren darunter, aber auch „Zugpferde“, von denen Wendelinus Wurth nur einige nennt: José Oliver, Stefan Pflaum, Ingeborg Gleichauf, Heide Jahnke, Carola Horstmann und Ulrike Derndinger. Gut gelaufen seien die Anthologien, etwa die 1996 in Kooperation mit der Muetterschproch-Gsellschaft herausgegebene Sammlung „Weleweg –selleweg“. Vergleichsweise gute Verkaufszahlen hätten außer Jungs Büchern auch seine eigene, viel gelobte mundartliche Übersetzung von Mark Twains Huckleberry Finn und der von Franz Handschuh verfasste Comic „Die Freiburger & die Hamburger – Localsatirisches Märchen“ eingebracht.

Große Gewinne erziele der Verlag nach Wurths Angaben nicht. Es sei auch nie die Absicht gewesen, in das Massengeschäft mit Literatur

einzusteigen, sondern gute, hochwertig ausgestattete Bücher aus der REGIO für die REGIO zu machen. „Ohne eine gewisse Gewinnerzielungsabsicht“ gehe es dennoch nicht, sagt der Verleger: Nur wenn Geld hereinkomme, könne in das nächste Buch oder in eine Zweitauflage investiert werden. Für sich selbst brauchen die drei nichts davon: Sie waren Lehrer und haben als Pensionäre im Ruhestand ein gutes Auskommen. Und neben der Zeit auch den Vorsatz, weiterzumachen: Der Verlag hat noch 75 ISB-Nummern zu vergeben, „so viele Bücher wollen wir noch machen“.

Das jüngste Produkt des DreyVerlags hat keine ISBN: der Kalender namens „Vor lauter Augen“. Ein Foto-Kalender mit Aufnahmen von den „Augen“, die nach dem Entasten an den Bäumen sichtbar werden, Bilder von Holzaugen, die wie Kunstwerke wirken. Vögel, Schnecken, Frösche oder auch Fantasiewesen sind darauf zu erkennen –wenn man Augen hat, die Dinge hinter den Dingen zu sehen. Diese Pareidolien, erzählt der „chronische Pilzsucher“ Wurth, seien ihm bei einer seiner Touren „zufällig ins Auge und vor die Kamera geraten“: schöne Begleiter durch das kommende Jahr.

www.drey-verlag.com Info

Markus Manfred Jung, Franz Handschuh und Wendelinus Wurth ( v.l.n.r) gründeten den Drey-Verlag. Das jüngste Produkt ist ein Kalender mit Fotos figürlicher Naturkunst: „Vor lauter Augen“.

Für s neije Johr nimmsch dr jeds Johr ebbis vor: meh Sport, also meh Bewegung, bsunders im Alter. Ebbis für d Gsundheit halt. Aber meischtens bliibt s debii, dass mr sich des alles bloß vornimmt, bsunders des mit em Sport mache. Aber regelmäßig müsst des sii, het de Dokter gmeint, sunsch dääds nix bringe.

Aber des mit em „regelmäßig“ isch jo grad s Problem. Sport mache derf mr sich nit numme vornemme, mr muss sich in ein, zwei Senioregruppe aamelde, Termine im Kalender iitrage un „regelmäßig“ naagehen, sich uffwärme, rumhopse, Ball spiele, Stretching, Seniore-Yoga. Un ganz wichtig: de Wille, entschlosse debii z bliibe, kei Termin ussfalle z losse.

Aber was hilft de Wille, wenn di in de erschte Woch ä Hexeschuss plogt un du in de Woch druff unbedingt zuenere Beerdigung musch. Mr derf sich also au nit zviel vornemme für s neije Johr. Überhaupt: Ä Kumpel het sich bim Seniore-Volleyball de Mittelhandknoche broche, un des isch alles andere als gsund! Ich kann au ohni so ebbis gsund bliibe.

Nur eine Gehminute vom Freiburger Münster entfernt befindet sich das neu gestaltete Restaurant Jacobi. Mit der Neueröffnung am 7. Dezember treten die Betreiber Christoph Kaiser und seine Partnerin Lina Ory in große Fußstapfen. 60 Jahre wurde in der ehemaligen Winzerstube gekocht, geschunkelt und geschlemmt, bevor sie 2019 geschlossen wurde. Der gelernte Koch weiß um das Erbe – und hat Großes vor.

Text: Jennifer PatriasModerne Eleganz mit historischen Akzenten: der neu gestaltete Gastraum des Jacobi.

Schlendert man gemütlich durch die Herrenstraße, erkennt selbst das geschulte Auge erst beim zweiten Blick, dass etwas anders ist. Die blauen Fensterläden gibt es immer noch, auch den grünen Schriftzug „Schwarzwälder Hof“. Das Wirtshausschild hingegen zeigt in fein säuberlicher Schrift, dass das Jacobi Einzug gehalten hat.

Rund 400 Jahre Geschichte kann das Eckhaus vorweisen, inklusive Erinnerungen als Standort der Münzprägestätte der Stadt

Freiburg. Nachdem das Gebäude im 19. Jahrhundert von städtischer in private Hand gekommen war, eröffnete Michael Eckstein im Haus ein Restaurant und legte so den „Grundstein“ für den heutigen Schwarzwälder Hof.

Familie Engler führte das Hotel mit Gasthaus in drei Generationen, bevor sie sich vor drei Jahren dazu entschloss, die Stube aus persönlichen Gründen zu schließen. Bis Anfang des Jahres lag die Zukunft des Traditionshauses im Dunkeln – dann bekam Kaiser

für seine erste Selbstständigkeit den Zuschlag. „Ich habe den Laden davor nicht wahrgenommen“, sagt der Spitzenkoch aus Gladbeck. „Und doch war es so etwas wie Liebe auf den ersten Blick“, erinnert er sich an die ersten Gespräche im Februar 2022.

Seitdem hat sich viel getan. Bereits im Sommer nahmen Kaiser und seine Partnerin Lina Ory gemeinsam mit dem Architektenbüro Boucherie & Vollmert die Bauarbeiten im Innenraum auf und veränderten das Restaurant maßgeblich. Betritt man nun die Gaststube, erinnern nur noch einzelne Akzente an die vergangenen Zeiten. „Wir haben die Holzvertäfelung erhalten, weil ja auch ein Stück Geschichte mitspielt. Außerdem haben wir den Spagat zwischen Tradition und Moderne gewagt.“ Daher stehe auch der alte Buffetschrank weiterhin im Raum, genau wie die Vitrinen, die nur aufgearbeitet wurden. „So haben wir die Möglichkeit, das Alte zu bewahren und trotzdem frischen Wind hereinzubekommen“, erklärt Kaiser.

Die Zeit des weihnachtlichen Schlemmens ist vorbei; für das neue Jahr braucht der Organismus neuen Schwung und Nährstoffe, die gerade in den kalten Monaten für ein kräftiges Immunsystem sorgen. Das ist, wie schon seit der Zeit der Jäger und Sammler bekannt und erprobt ist, am besten mit dem Verzehr vitamin- und mineralstoffreicher Gemüse zu erreichen. Emily Ezekiels „Super Gemüse“ liefert neben wichtigen Infos auch tolle unkomplizierte Rezepte.

Rezepte: Emily Ezekiel & Fotos: Issy Crocker

Kichererbsen, Rote Bete, Tahini, Zitronensaft, die Hälfte des Kreuzkümmels und die Hälfte des Olivenöls im Mixer (Blitzhacker) zu einer glatten, cremigen Masse pürieren. Abschmecken.

Den Hummus in einer kleinen Schüssel servieren. Vor dem Servieren mit dem restlichen Olivenöl beträufeln und mit Kreuzkümmel samen bestreuen.

Es lohnt sich, gleich eine größere Menge davon zuzubereiten. Der Hummus hält sich zugedeckt im Kühlschrank bis zu einer Woche.

DIENSTAG, 3.1., 16 & 20 UHR

STADTMUSEUM LAHR

Andreas Krellmann

30 Jahre Stadtgeschichten in Karikaturen & weitere grafische Arbeiten, Lahr, bis 22.1. www.stadtmuseum.lahr.de

MUSEUM ART.PLUS

Tierisch gut Paradise reloaded Donaueschingen, bis 12.11. www.museum-art-plus.com

MARKGRÄFLER MUSEUM Rheinreise

Ausdrucksstarke Werke von Rosa Lachenmeier Mülheim, bis 26.3. www.markgraefler-museum.de

Phänomen Großmann ... ... trifft auf künstlerische Fotografie Freiburg, bis 19.2. www.freiburg.de/museen

MUSEUM BASEL Wildlife – Photographer of the Year Neue atemberaubende & einzigartige Naturfotografien Basel, bis 16.4. www.nmbs.ch

KUNSTHALLE MESSMER

Lichtkunst

Außergewöhnliche Werke der Lichtkunstszene Riegel, bis 26.2. www.kunsthallemessmer.de

HISTORISCHES MUSEUM BASEL

Schöner trinken Barockes Silber aus einer Basler Sammlung Basel, bis 29.1. www.hmb.ch

PEAC MUSEUM FREIBURG

Allerbeste Aussichten Neue Generation Kunst Freiburg, bis 26.3. www.peac.digital

MUSEUM FRIEDER

BURDA

Transformers

Meisterwerke der Sammlung Frieder Burda im Dialog mit künstlichen Wesen Baden-Baden, bis 30.4. www.museum-frieder-burda.de

KUNSTMUSEUM STUTTGART

Frischzelle_29 Hannah J. Kohler Stuttgart, bis 17.9. www.kunstmuseum-stuttgart.de

Das Quadrat im Werk

Großflächige Skulpturen & Werke von Roland Phelps Freiburg, bis 26.2. www.stiftung-konkrete-kunst.de

Handle with care Sensible Objekte der Ethnologischen Sammlung Freiburg, bis 22.1. www.freiburg.de/museen

Foto:KUNSTHALLE BASEL

Ketuta Alexi-Meskhishvili Verkleidung Basel, bis 6.8. www.kunsthallebasel.ch

MUSEÉ UNTERLINDEN

Fabienne Verdier „Gesang der Sterne“ Colmar, bis 27.3. www.musee-unterlinden.com

MUSEUM DER KULTUREN BASEL

Stückwerk Geflickte Krüge & Patchwork Basel, bis 22.1. www.mkb.ch

Von Sinnen Große Sonderausstellung Karlsruhe, bis 10.9. www.smnk.de

VITRA DESIGN MUSEUM

Hello, Robot Design zwischen Mensch & Maschine Weil am Rhein, bis 5.3. www.design-museum.de

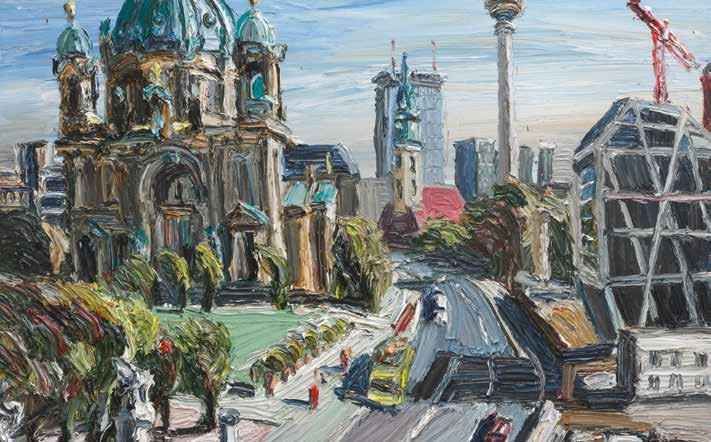

FORUM WÜRTH

Christopher Lehmpfuhl Zwischen Pathos und Pastos Arlesheim, bis 29.10. www.kunst.wuerth-ag.ch

DEPOT.K

trans light

Zeichnungen und Malerei von Hannemann & Ferreira Freiburg, bis 12.2. www.depot-k.com

DREILÄNDERMUSEUM

Trinationale Metropolregion Oberrhein

Drei Länder. Ein Lebensraum. Grenzenlose Vielfalt Lörrach, bis 26.2. www.dreilaendermuseum.eu

Wayne Thiebaud Stillleben, Portraits & multiperspektivische Städtebilder Basel, bis 21.5. www.fondationbeyeler.ch

DONNERSTAG, 5.1.2023

Wladimir Kaminer „Wie sage ich es meiner Mutter?“ E-Werk, Freiburg, 19.30 Uhr www.vaddi-concerts.de

SAMSTAG, 7.1.2023

Heinrich del Core „Glück g’habt!“ Stadthalle Endingen, 20 Uhr www.reservix.de

Volkmar Staub

Satirischer Jahresrockblick mit dem Sympathie-Orchester Vorderhaus, Freiburg, 20 Uhr www.vorderhaus.de

FREITAG, 13.1.2023

Frederic Hormuth

Jahresrückblick: „Wie war‘s für dich?“ Stiftsschaffneikeller Lahr, 20 Uhr www.kulturkreis-lahr.de

SAMSTAG, 14.1.2023

Lutz von Rosenberg Lipinsky „Demokratur oder: Die Wahl der Qual“ Vorderhaus, Freiburg, 20 Uhr www.vorderhaus.de

LaLeLu – A-capella-Comedy „Alles richtig gemahct“ Burghof Lörrach, 20 Uhr www.burghof.com

DONNERSTAG, 19.1.2023

Dui do on de Sell „Das Zauberwort heißt Bitte“ Kultur & Bürgerhaus, Denzlingen, 20 Uhr www.karoevents.de

Matthias Deutschmann

„Mephisto Consulting“ Kurhaus Baden-Baden, 20 Uhr www.badenbadenevents.de

FREITAG, 20.1.2023

Wein Comedy

Winterprogramm mit den Burkheimer Winzern Burkheimer Winzer, Burkheim, 19.30 Uhr www.burkheimerwinzer.de

6. Rheinfelder Lachnacht

Mit Ole Lehmann u. a. Bürgersaal Rheinfelden, 20 Uhr www.rheinfelden.de

SAMSTAG, 21.1.2023

Alain Frei „All in“ Vorderhaus, Freiburg, 20 Uhr www.vorderhaus.de

Hennes Bender „Wiedersehen macht Freude“ Nellie Nashorn, Lörrach, 20 Uhr www.nellie-nashorn.de

Mittwoch, 18. Januar, 20 Uhr Konzerthaus, Freiburg www.vaddi-concerts.de

Realität kann jeder Hochkarätige Zauberkunst & spontane Comedy mit Christian de la Motte

Tam Theater, Weil am Rhein, 20.15 Uhr www.tam-weil.de

SONNTAG, 22.1.2023

Schwester Cordula

„... liebt Heimatromane“ –virtuose Groschenheft-Satire von Saskia Kästner

Nellie Nashorn, Lörrach, 18 Uhr www.nellie-nashorn.de

Sonntag, 22. Januar, 19 Uhr Vorderhaus, Freiburg www.vorderhaus.de

Mit vergnüglicher Unterhaltung und mitreißender Musik ins neue Jahr starten: Dabei werden Schätze aus den Tiefen des deutschen Jazzschlagers ins Rampenlicht geholt. Zudem haben sich die Big Band und der Jazz-Echo-Preisträger und Triple-Platin-Sänger Götz Alsmann Gäste mit ins Boot geholt. Die Zucchini Sistaz sind ein Damentrio mit falschen Wimpern und echtem dreistimmigem Gesang.

Krisen über Krisen. Dagmar Schönleber jedoch steht ihre Frau, lobt die Mutigen und erzieht die ewig Jammernden mit der ihr eigenen bekloppten Souveränität. Im Sturm um uns herum versteht sie sich als die Fels*in der Brandung. Ein Abend mit ihr ist gelebtes Krisenmanagement, es wartet Kabarett zwischen Schnaps und Schnäppchen, mit Worten, Wums und Westerngitarre.

Dies war eine Leseprobe der Januar-Ausgabe 2023.

Das komplette Heft ist ab dem 29. Dezember im Handel erhältlich.