WANDERN IM WINTER

Mit

PIZZA CON AMORE

Innovative Kreationen der Baden-Badener Tortora-Brüder

WANDERN IM WINTER

Mit

PIZZA CON AMORE

Innovative Kreationen der Baden-Badener Tortora-Brüder

Wer kennt es nicht: Der künstliche Badezusatz färbt Haut und Wanne und seine Wirkung hält nicht das, was auf der Verpackung versprochen wurde. Damit so etwas nicht mehr passiert, lässt sich ein Badezusatz ganz einfach selbst herstellen: Dafür 300 g Meersalz mit einem Esslöffel Pflanzenöl und 10 bis 15 Tropfen ätherischem Öl vermengen. Die Masse so lange vermischen,

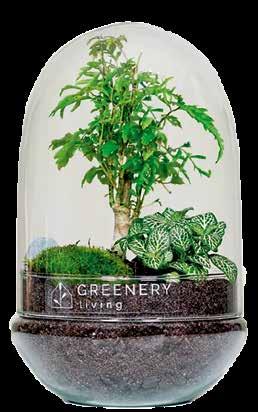

Neben dem Fünf-Liter-Glas und Lava-Kies werden auch AktivkohleGranulat, Pflanzensubstrat, ein Dekorationsstein und die Minipflanzen nach Wahl bis vor die Haustür geliefert. Mit der Schritt-fürSchritt-Anleitung entsteht ein kleines Pflanzenparadies. Damit alles gut gedeiht, sollte das DIY-Blumenbeet an einem hellen Ort mit möglichst konstanter Zimmertemperatur

aufgestellt werden. Und das Beste an dem Flaschengarten: Er muss nur zwei- bis viermal im Jahr mit circa 50 ml Wasser gegossen werden.

Gesehen im Online-Shop

Greeneryliving.de

Preis: 59,95 Euro

Foto: © greeneryliving

Ganz ohne einen einzigen Tropfen Klebstoff entsteht der beeindruckende Holzkalender mit einzigartiger Mechanik. Aus 52 lasergeschnittenen Bauteilen können nicht nur Profis, sondern auch Anfänger ihr eigenes Dauer-Kalendarium zusammenbasteln. Etwas Zeit, ein wenig Geschicklichkeit

und Geduld sind nötig beim Puzzeln und Bauen. Der Weg zum fertigen Modell ist entspannend und lehrreich.

Gesehen im Online-Shop

holz-modell.de

Preis: 49,00 Euro

Foto: © holz-modell

Wer die kalte Jahreszeit abwechslungsreich verbringen möchte, kann mit den ChallengeBüchern von memories2make neue Möglichkeiten entdecken: Zu 32 verschiedenen Abenteuern lädt jedes Buch ein; die Aufgaben müssen jeweils freigerubbelt werden. Und dann geht’s los: gemeinsam Zeit verbringen, Neues erleben, Spaß haben. Erinnerungsfotos finden ihren Platz im Buch. Die Bücher gibt’s für Familien, Freunde oder Paare – und sogar mit Kamera, damit garantiert kein Erlebnis verloren geht.

Gesehen im Online-Shop memories2make.de

Preis: ohne Kamera 39,99 Euro, mit Kamera 134,99 Euro

Foto: © memories2make

Nach zwei Jahren Pause ist die fünfte Jahreszeit zurück! Das wird gebührend gefeiert: am liebsten mit den traditionellen Badischen Scherben.

Für das Schmalzgebäck 100 g Butter zerlassen. 2 Eier und ein Eigelb mit einem Päckchen Vanillezucker schaumig schlagen. Die Butter und eine Prise Salz in die Mischung geben. 125 ml Kirschwasser unterrühren. 400 g Mehl hinzugeben, zu

einem Teig kneten, und alles eine Stunde ruhen lassen.

Den Teig sehr dünn ausrollen, mit einem Messer breite Rhomben schneiden und jede mehrmals mit einer Gabel einstechen. Fett auf 180 Grad erhitzen und die Teigstücke ausbacken. Die Scherben auf Küchenpapier entfetten und mit Zucker und Zimt oder Puderzucker bestreuen.

Wenn der Schnee frisch gefallen ist, lassen sich die Spuren scheuer Waldbewohner am besten finden. Auch im Winter ist im Wald richtig was los! Ausgerüstet mit wetterfester Kleidung, kann man sich auf Spurensuche begeben und – mit ein wenig Glück – einen Dachs entdecken.

Ein beschaulicher Luftkurort, eine bunte Auswahl an Wintersportaktivitäten, tiefer Wald und Bergpanoramen – der Premiumwinterweg um Saig kredenzt Wanderern auf knapp sechs Kilometern ein Schwarzwaldsahnehäubchen nach dem nächsten. Wenn dann noch Kaiserwetter herrscht, ist das Winterglück perfekt!

Text & Fotos: Nicole Kemper

Text & Fotos: Nicole Kemper

Die Wanderin, die uns mit knirschenden Schritten auf der festgetretenen Schneedecke entgegenkommt, strahlt über das ganze Gesicht. Sie hat einen ihrer dicken Wollhandschuhe ausgezogen und hält das Smartphone in Kopfhöhe. Immer wieder fotografiert sie in den Wald hinein. Zwischen den langen Baumschatten glitzern und blitzen Schneekristalle im Gegenlicht. „Isch des ned schee!“, sprudelt es mit schwäbischem Akzent aus ihr heraus. Zu Hause in Stuttgart habe sie im ganzen Winter noch keinen Schnee gesehen, „aber der gehörd do dazu!“.

Wir befinden uns auf dem Winterwanderweg im Lenzkircher Ortsteil Saig, auf knapp 1000 Meter Höhe. Schon beim Start am Parkplatz beim Haus des Gastes wird Winterglück wahrnehmbar: Vom nahen Rodelhang unterhalb der Titiseestraße klingt begeistertes Kindergeschrei, kleine bunte Punkte bewegen sich auf der weißen Fläche

abwärts. Bald darauf betrachten wir die Szene von Nahem: Die blaue Wegmarkierung des Winterwanderwegs führt direkt am fröhlichen Getümmel vorbei. Wer das große Schlittenabenteuer sucht, folgt dem Panoramaweg noch ein kurzes Stück bis zum Ende der Wohnbebauung: An der Wegkreuzung zur Saiger Höhe startet die rasante Abfahrt der Winterrodelbahn. Auf 1,2 Kilometer Länge und mit einer Höhendifferenz von 161 Metern sausen die Rodelschlitten hinunter nach Titisee. Eine Flutlichtanlage ermöglicht die lange Abfahrt auch bis in die Nacht hinein. Die Winterwanderer biegen an dieser Stelle links ab und treten hinter den weitläufigen Anlagen des Wellnesshotels Saigerhöh in dichten Nadelwald ein. Die vorangehenden Spaziergänger erscheinen plötzlich zwergenhaft zwischen den mächtigen Baumriesen; die Außengeräusche sind fast vollständig abgedämpft. Auch die Gespräche

»verstummen angesichts der atemberaubenden Winterkulisse. Wie recht die Urlauberin aus Stuttgart doch hat: Hier ist es wunderschön!

Nach einiger Zeit lichtet sich der Wald und macht sichtbar, woher der Wanderweg seinen Namen hat: Der dunkelblaue Himmel spannt sich über ein weites Bergpanorama, im Westen zeigt sich der Feldberggipfel zwischen

Baumwipfeln. Auf exakt 1000 Meter Höhe, wie der Schilderbaum am Rotkreuz ausweist, trifft der Panoramaweg auf den Schwarzwaldradweg und auf die Rotkreuzspur. Auf dem Wanderparkplatz werden die freien Stellplätze knapp. In einem geöffneten Kofferraum warten zwei Mischlingshunde geduldig auf den Start der Gassitour, im Auto daneben wird die Langlaufausrüstung gerichtet.

Für die Wanderer ist der Wendepunkt der Tour erreicht; von hier aus führt der Rotkreuzweg parallel zur Loipe durch offene Landschaft nach Saig zurück. Auf der linken Wegseite begrenzt der Waldrand als dunkles Band die Sicht, nach Süden indes kann der Blick weit schweifen: über sanft geschwungene Wiesenflächen hinweg zu den ferneren Gipfeln des Hochschwarzwalds. Auf den Bänken am Wegesrand haben Paare und Familien Platz genommen, Vesperdosen und Ther-

moskannen werden aus den Rucksäcken gezogen. In den wärmenden Strahlen der Mittagssonne kann man hier gut verweilen und die Aussicht in vollen Zügen genießen, bevor es auf die letzte Wegetappe geht. Auf dem gegenüberliegenden Kuhberg ist Bewegung zu erkennen: Skifahrer und Snowboarder lassen sich gemütlich mit dem Schlepplift in die Höhe ziehen, auf den Pisten links und rechts davon wedeln die Abfahrenden mit geschmeidigen Schwüngen talwärts. Zu den Liftanlagen gehört auch eine Snowtubing-Piste samt Seillift, der am Gegenhang hinauf zum ZinkenHof verläuft. Die verschiedenen Wintersporteinrichtungen werden nicht nur von Einheimischen genutzt, der Lenzkircher Ortsteil Saig lebt vorwiegend vom Fremdenverkehr. Auf fast jeden der zirka 750 Einwohner kommt ein Bett in einem der zahlreichen Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen. Was die Feriengäste an diesen Urlaubsort

Hotel Ochsen-Saig

Das historische Schwarzwaldhaus ist ein Blickfang in der Ortsmitte. Auf der Karte des traditionsreichen Gasthauses stehen als Spezialitäten Wildgerichte aus heimischer Jagd und Forellen aus der Wutach. Zum Kaffee gibt es Kuchen nach Hausfrauenrezepten, Wanderer können den Vesperhunger mit Deftigem wie Wurstsalat und Käseteller stillen. Hotel Ochsen-Saig

Dorfplatz 1

79853 Lenzkirch-Saig

www.ochsen-saig.de

Die Pfarrkirche St. Johannes der Täufer im Ortskern von Saig, nahe dem Start- und Zielpunkt der Tour.

ziehen mag, ist bei der Rundtour offenbar geworden. Nur einen Kilometer Luftlinie vom umtriebigen Touristenmagnet Titisee entfernt, ist in der exponierten Hochflächenlage fern der Durchgangsstraße eher Entspannung und Ruhe angesagt. Nach einer Linkskurve kommt der kleine Ort wieder in Sicht, dahinter erhebt sich der Hochfirst, der auf mehreren Wegen von Saig aus erwandert werden kann. Weithin sichtbar weist der Hochfirstturm den Weg zum Gipfel, wo das bewirtschaftete Hochfirsthaus zur Einkehr lädt. Wen auch dieses Wanderziel reizt, kann die Rundtour in der Ortsmitte zur

Acht formen und die 7,5 Kilometer der Hochfirstrunde anhängen –oder sich einfach auf den nächsten Besuch in Saig freuen.

Start & Ziel: Haus des Gastes, Lenzkirch-Saig

Länge: 5,7 km

Dauer: ca. 2 Stunden

Auf- und Abstieg: 76 Höhenmeter

Beschilderung: weißer Wanderer auf blauem Grund

Anfahrt mit ÖPNV: Buslinie 7257 z. B. ab Titisee Bahnhof, Haltestelle Ochsen

In gemächlichem Tempo steigt eine Gruppe großer und kleiner Wanderer über den tief verschneiten Südhang des Feldbergs. Leise knirscht der Schnee unter ihren großen Sohlen. Es geht bergauf. Dank der modernen, stabilen Schneeschuhe sinken selbst Erwachsene im tiefen Schnee nur wenig ein. Dennoch: Ein wenig anstrengend ist der Aufstieg schon.

Die Gruppe hat eine geführte Schneeschuhtour im Naturschutzzentrum Südschwarzwald gebucht, die am Haus der Natur auf dem Gipfel des Feldbergs startet. Der Guide des Zentrums ist es gewohnt, dass die Mitwandernden über sehr unterschiedliche Fitnessgrade verfügen und legt immer wieder Verschnaufpausen ein, sodass alle wieder aufschließen können. Und während die Gruppe tief durchatmet, erzählt er Spannendes über die Landschaft, die sich immer weiter den Blicken öffnet: Während der Eiszeit war beispielsweise das ganze Seebachtal bis hinunter nach Neustadt vom

Eis ausgefüllt, gewaltige Eisströme flossen damals vom Feldberg hinunter in die Täler. Viel später breitete sich dann der Wald über die ganze Region aus, bis der Mensch wieder Lücken schuf und den Schwarzwald schließlich fast völlig entwaldete –kaum vorstellbar beim heutigen Blick über das Wald-Meer!

Und was machen eigentlich die Tiere im Winter? Wo finden sie Schutz vor der Kälte, wie kommen sie an ihr Futter? Und was machen sie, wenn sie mitten im Wald einem Schneeschuhwanderer begegnen?

Entdecker-Gefühle kommen auf beim Stapfen durch die winterliche Schneelandschaft.

Geführte Schneeschuhtouren je nach Schneelage bis Ende März. Frühzeitige Anmeldung ist dringend zu empfehlen.

Tel.: +49 (0)7676 / 9336-30

E-Mail: naturschutzzentrum@naz-feldberg.de www.naz-feldberg.de Schneeschuhverleih immer zu den Öffnungszeiten

Mit diesen spannenden Geschichten vergeht der Anstieg wie im Flug, und oben auf dem Gipfel ist die Anstrengung vergessen: Bei klarer Sicht reicht der Blick über den verschneiten Schwarzwald bis hin zu den Alpen, manchmal sogar bis zum fast 250 Kilometer entfernten Montblanc. Aber auch bei bedecktem Wetter ist es ein tolles Erlebnis, durch die Wintermärchen-Landschaft am Feldberg zu stapfen. Fast wie bei einer Arktis-Expedition fühlt man sich da, die Orientierung fällt schwer, doch die ortskundigen Guides des Naturschutzzentrums finden sicher den Weg zur Hütte, wo sich alle bei Speis und Trank wieder aufwärmen können.

Wer lieber auf eigene Faust den winterlich verschneiten Feldberg erkunden möchte, leiht sich im Haus der Natur Schneeschuhe und Teleskopstöcke und kann dann – entlang der gut ausgeschilderten Schneeschuhtrails – die Schönheiten des größten Naturschutzgebiets in Baden-Württemberg erleben.

Und wenn das Wetter gar zu widrig ist, lockt die abwechslungsreiche Ausstellung im Haus der Natur. Hier wird Naturschutz ohne erhobenen Zeigefinger, dafür aber mit viel Humor vermittelt. Da bleibt kein Auge trocken, wenn der wohl einzige künstliche Ranger der Welt über „seinen“ Feldberg erzählt und gemeinsam mit dem echten Feldberg-Ranger im Film die Lieblingsfragen der Feldberggäste beantwortet. LaR

Jetzt naht sie wieder, die fünfte Jahreszeit, der wahrhaft närrische Menschen von Aschermittwoch bis mindestens zum Martinitag oder Dreikönig regelrecht entgegenfiebern. S’goht degege: Vom 16. bis 21. Februar wird im Schwarzwald, im Breisgau und in der Ortenau ausgiebig gefeiert, gegessen, getrunken und über Stränge geschlagen, die ansonsten respektiert werden.

Es mutet schon sehr archaisch an, wenn in diesen Tagen – und auch in den Nächten – Teufel, Hexen und andere wild vermummte Gestalten lärmend durch die Orte und in die Hallen ziehen und sich gegenseitig die Hölle heiß machen. Doch anders als immer wieder behauptet, ist die Fasnacht weder ein keltischer oder germanischer Brauch zur Winteraustreibung, noch geht sie auf die römischen Saturnalien zurück. Vielmehr ist sie fest im katholischen Jahreslauf verankert. Ihre Ursprünge liegen im christlichen Mittelalter, wo zunächst in den Klöstern am Vorabend der 40-tägigen vorösterlichen Fastenzeit Fleisch, Fett, Eier und sonstige verderbliche Lebensmittel aufgebraucht wurden. Das galt mit der Zeit auch für gewöhnliche Haushalte: Vor der kirchlich verordneten Zeit der Enthaltsamkeit wollten die Menschen noch einmal kräftig feiern und alles auskosten, was sich bot – mit entsprechend überbordendem, närrischem Verhalten. Fastenzeit und Fastnachtstreiben gehörten also zusammen – und standen für Gegenwelten: auf der einen Seite das Reich Gottes und auf der anderen das seines Widersachers. Wohl deshalb ist in vielen Regionen der Teufel bis heute eine ganz zentrale Narrengestalt. ewei

Die Gründung der Historischen Narrozunft Villingen 1584 e.V. wurde offiziell am Rosenmontag 1882 besiegelt, doch die Geschichte der Villinger Fasnacht reicht viel weiter zurück. Bereits im 14. Jahrhundert, als die Stadt unter österreichische Herrschaft kam, hatten sich die Villinger das Recht verbriefen lassen, „ihre“ Fasnacht so zu feiern, wie sie das wollten. Zur Symbolfigur wurde im Laufe der Jahre der „Villinger Narro“, mit ausdrucksstarker handgeschnitzter Larve und Häs: Hose, Kittel und Kappe aus altem Leinen, bemalt mit bunten Blumen, und den Narrorollen, die paarweise über die Schultern gelegt werden (Bild o.). Über die Jahre hinweg hat die Zunft nicht nur die Umzüge organisiert, sondern hält die Tradition mit Narrozeitung, Narromarsch, einer Bildungsmappe und viel Medienarbeit aufrecht. Inzwischen weist die Gruppe nicht nur Narrohästräger, sondern auch Narrovater, Morbili, Altvillingerin und Surhebel auf, die Fasnachtsfreudige bei Umzügen in ihrer Heimatstadt und anderswo begeistern.

Ein wenig jünger ist die Endinger Narrenzunft von 1782. Sie ist die Hüterin der Traditionen und sorgt dafür, dass das Brauchtum erhalten bleibt. Sie organisiert inzwischen mehr als 1000 „Jokili“,

Hauptgestalt der Endinger Fasnet. Erst wenn sich der Oberjokili nach dem Hemdglunkerumzug am Schmutzigen Dunschdig am Rathausbrunnen gezeigt hat – „Jokili kumm!“ rufen ihn die Menschen –, isch ändlig d’Fasnet do (Bild u.). Und erst dann huschen die vielen großen und kleinen Jokili durch das beschauliche Städtchen, begleitet von Stadttier, Galli und Rääbwibli. Alexander Hinze ist in diesem Jahr der Oberjokili. Er freut sich auf die Brunnenbräuche und den traditionellen Umzug am 29. Januar. Tipp am Rande: Wer der Zunft beitreten möchte, muss sich erst einmal drei Jahre als Zunftlehrling bewähren.

Das fasnächtliche Treiben in der Stadt Basel beginnt am Montag nach dem Aschermittwoch, 27. Februar 2023, um 4 Uhr morgens und endet nach 72 Stunden mit dem „Ändstraich“ am Donnerstag wieder um 4 Uhr. Am 7. Dezember 2017 wurde die Basler Fasnacht auf die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen

Text: Beat Eglin

Morgestraich –vorwärts marsch!

Mit dem Morgestraich um 4 Uhr beginnen für die angefressenen Fasnächtler „die drei scheenschte Dääg“ In der Innenstadt werden die Lichter gelöscht, und der Umzug mit etwa 200 Laternen und Tausenden von verkleideten Pfeifern und Trommlern setzt sich in Bewegung. Auf ihren Larven sind kleine Kopflaternen montiert. Die kunstvoll bemalten Laternen zeigen die Sujets (= Themen) der Cliquen, die jedes Jahr wechseln. Voraus marschieren die Vorträbler mit Steckenlaternen. Nicht geschätzt

werden Geschäfte, die vergessen, ihre Schaufensterbeleuchtung oder Leuchtreklamen auszuschalten. Nach dem Umzug treffen sich Aktive und Zuschauer in den Beizen und Cliquenkellern zu Mehlsuppe, Zwiebel- und Käsewähe.

Schon neun Tage vor der Basler Fasnacht beginnt die Fasnacht in Baselland. In größeren und auch kleineren Ortschaften finden an den beiden Wochenenden bekannte und beliebte Umzüge statt. Dort

marschieren auch Basler Cliquen mit, die sich noch den letzten Schliff geben. Getragen werden aber noch alte Kostüme. Recht bekannt sind im Baselbiet die Umzüge in Aesch, Allschwil, Laufen, Liestal, Muttenz, Pratteln, Reinach oder Sissach. Auf der Homepage von Baselland Tourismus sind viele Anlässe mit Ort und Zeit angegeben, auch Schnitzelbank-Veranstaltungen.

In Basel heißt der Umzug „Cortège“

An den Nachmittagen vom 27. Februar und 1. März findet jeweils einer statt. Er dauert mehrere Stunden, und erwartet werden etwa 100.000 Besucher, die die Straßen beidseits säumen. Am 28. Februar haben die Kinder

ihren eigenen Cortège. Auf dem Münsterplatz steht jeweils mit 200 Laternen die größte temporäre Kunstausstellung. Am Dienstagabend versammeln sich die Guggen auf dem Marktplatz zu ihrem großen Konzert.

„Zämme im Taggt“. Es soll zeigen, dass man endlich wieder uneingeschränkt musizieren und Fasnacht machen darf. Abgebildet sind ein Waggis, ein pfeifender Ueli, ein Harlekin mit Tambourmajor-Stab und im Hintergrund ein Metronom.

Ein ganz besonderer Leckerbissen ist der Chienbäse-Umzug am 26. Februar ab 19.15 Uhr in Liestal. Mit großen und schweren Holzfackeln ziehen die Fackelträger durchs Stedtli. Ziehen Sie alte und schwer entflammbare Kleider an, wenn sie hingehen. Es wird heiß und die Funken sprühen!

Am Montag- und Mittwochabend touren die Schnitzelbänkler durch die Beizen und Cliquenkeller der Stadt Basel und singen ihre Verse. Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, aber auch unsere deutschen Nachbarn und die Zürcher werden auf die Schippe genommen. Live dabei sein kann man mit dem Lokalsender Telebasel. Er überträgt Umzüge, Guggekonzert und Schnitzelbänke.

Die Blaggeden sind die inoffiziellen Eintrittstickets für die Fasnacht. In der Stadt und in diversen Gemeinden werden sie in den drei Ausfüh- rungen Bronze, Silber und Gold verkauft. Die verkaufenden Cliquen erhalten eine großzügige Provision. Mit dem übrigen Ertrag finanzieren sich die Fasnachtsveranstalter. Das Basler Motto 2023 lautet

Schon vor der offiziellen Fasnacht starten die Vorfasnachtsveranstaltungen. Davon gibt es über ein Dutzend. Zu den bekanntesten in Basel, die bis in den Februar hinein laufen, zählen das Pfyfferli im Fauteuil, das Fasnachtsbändeli im Arlecchino, das Mimösli im Häbse, s’Läggerli im Scala, das Charivari im Volkshaus, das Drummeli in der Messehalle und das Zofingerconzärtli im Congress Center.

Gemeinsam im Takt: In Liestal wird um die Wette getrommelt und gepfiffen (l.), beim Charivari (u.) gehts schon vorm Morgestraich (u. Mitte, g. u.) rund.

Termine Basel

Info

Morgestraich: Mo., 27.2., 4 Uhr

Cortège: Mo., 27.2. u. Mi., 1.3., 13.30–18 Uhr

Kinderfasnacht: Di., 28.2., nachmittags

Laternenausstellung Münsterplatz: 27.2.–1.3.

Guggenkonzert Marktplatz: Di., 28.2, 19.30–23 Uhr

Termine Baselland

Sa., 18.2., 14 Uhr:

Umzüge in Kaiseraugst, Reinach

So., 19.2., 14 Uhr: Umzüge in Aesch, Allschwil, Ettingen, Laufen, Therwil, Möhlin, Oberwil, Rheinfelden (über die Landesgrenze)

So., 26.2., 13.45 Uhr: Umzüge in Liestal / 19 Uhr: Fackelzug vom Wartenberg ins Dorf Muttenz / 14 Uhr: Umzüge in Pratteln, Sissach

So., 26.2., 19.15 Uhr: Chienbäse in Liestal

Sa., 4.3., 15 Uhr: Umzug in Muttenz, ab 17.30 Uhr Guggekonzert bei der Dorfkirche

www.baselland-tourismus.ch www.fasnachts-comite.ch

Irre, wahnsinnig, verrückt? Hornschlittenrennen im Schwarzwald sind vor allem eins: eine Riesengaudi für Fahrer und Fans. In Waldau etwa finden Rennen regelmäßig statt – wenn denn das Wetter mitmacht. Über den Sport und die Tradition dahinter hat sich REGIO-Autor Christian Engel mit Organisator und Vorjahressieger Daniel Ketterer unterhalten.

In Poesie-Alben, die in Schulklassen die Runden machen, gibt’s meist die Rubrik: Das will ich mal werden. Haben Sie dort früher schon „Hornschlittenfahrer“ eingetragen?

(lacht) „Handwerker“ habe ich da hingeschrieben – und das bin ich auch geworden, genauer gesagt Glaser. Aber in der Rubrik Hobbys habe ich sicherlich eher Dinge wie Tischtennis oder Jungenturnen notiert, jedenfalls nicht Hornschlitten.

Wie kam’s dann dazu, dass Sie sich eines Tages auf einen Schlitten hockten – und auf diesem Hobby bis heute sitzengeblieben sind? Ich bin ein Waldauer Bub, und hier hat Hornschlittenfahren Tradition. Ich kannte den Sport also schon von Kind an. Da war es nicht so verwunderlich, dass ich das auch mal ausprobieren wollte. Und weil’s mir gut gefallen hat, bin ich dabeigeblieben.

Was gefällt Ihnen daran denn so gut?

Die Geschwindigkeit! Je nachdem wie steil der Hang und wie vereist die Strecke ist, kann man schon mal 60, 70 Stundenkilometer draufkriegen. Da

dann

Daniel Ketterer (u.), 34, ist gebürtiger Neustädter, aber in Waldau aufgewachsen. Seit zehn Jahren leitet er die Hornschlittenabteilung des Ski-Club Waldau (www.sc-waldau.de). Im vergangenen Jahr gewann er die lokale Meisterschaft zum ersten Mal mit seinem Co-Piloten Gerson Wehrle.

ab. Zudem muss man als Fahrer auch die Kraft aufbringen, den gut 50 Kilo schweren Schlitten zu kontrollieren, ihn um Kurven zu lenken und am Ende im Ziel auch rechtzeitig abzubremsen. Dafür muss man trainieren und sich mit seinem Co-Piloten abstimmen, der vorne auf dem Schlitten liegt und durch seine Gewichtsverlagerungen mithilft, schnell und flüssig ins Tal zu kommen.

Hornschlitten wurden einst nicht erfunden, um damit Wettrennen zu fahren …

Bis in die 1950er-Jahre hinein transportierten Holzarbeiter das frisch geschlagene Holz auf diesen Schlitten hinab ins Tal. Das war gar nicht mal so ungefährlich. Irgendwann aber leisteten sich immer mehr Forstbetriebe Zugmaschinen – und der Hornschlitten geriet in Vergessenheit. In den 70ern wurden die Hornschlitten als Sportgeräte wiederentdeckt. Im Schwarzwald gründeten sich zahlreiche Vereine, etwa in St. Märgen, in Neustadt oder bei uns in Waldau. Es wurden Rennen veranstaltet – es war eine Riesengaudi.

Die ist es auch heute noch, wie man bei Rennen bestaunen kann.

Nur: Die Rennen werden halt immer weniger …

… und das hat verschiedene Gründe. Zum einen mangelt es unseren Wintern immer häufiger an Schnee.

1979 musste hier etwa ein Rennen noch abgesagt werden, weil es zu viel Schnee gab. Zum anderen ist die Begeisterung für den Sport nach dem anfänglichen Boom etwas

eingebrochen, heißt: Überall haben die Vereine mit Nachwuchssorgen zu kämpfen. Das wirkt sich auf die Teilnehmerzahl bei Rennen aus: Früher gab es locker mal 100 Schlitten bei einem Wettkampf, heute freuen wir uns, wenn es 30 sind.

In Waldau sieht die Welt aber noch ein wenig anders aus: Die Hornschlittenabteilung boomt!

Na ja, „Boom“ ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber wir können uns nicht beklagen über fehlende Nachwuchsfahrer. Es gibt viele Jugendliche im Ort, die sich für den Sport begeistern, sich auf Schlitten hocken. Wir haben hier den großen Vorteil, dass sowieso viele Leute Mitglied im Skiverein sind und sich dann grad noch bei der Hornschlittenabteilung engagieren. Zudem verfügen wir über ein Schneemobil, womit wir die Schlitten im Training gemütlich den Berg hochziehen können. Und: Wir richten regelmäßig Wettkämpfe aus – das führt dazu, dass die Dorfjugend diesen Sport auch miterlebt.

Der Mundart-Autor aus Schallstadt blickt genau in den Spiegel.

Schu widder ä Johr rum. Jeds Johr wursch älter. Un ums Rumgucke bisch nit bloß älter, sundern alt. Au wenn netti Mensche immer widder zu dr sage, du däädsch viel jünger ussähne wie de bisch – enneweg bisch so alt wie de halt bisch.

Bisch jung, sagsch „morge!“. Bisch alt, sagsch „geschtern“. Bisch jung, sagsch „i hab kei Zit“. Bisch alt, sagsch „i hab kei Zit meh!“. Bisch jung, sagsch „i will nit“. Bisch alt, sagsch „i kann nit“. Bisch jung, lachsch über de Dood. Bisch alt, lachsch übers Läbe, willsch aber enneweg noch ä weng doobliibe.

Stohsch vorem Spiegel, luegsch di aa, denksch an d Kinderzit zruck, zwische do un enedra numme ne aldi Bruck. Über die Bruck bisch kumme, hesch di selber mitgnumme vun irgendwo ins Irgendwo. S Geschtern un d Kinderzit sin witter äweg als wie nie. Un doch isches au widder äso, als wäre s Geschtern un d Kinderzit erscht geschtern gsii.

Un wenn de gnau in de Spiegel luegsch, uf Stirn un Mund, Nas, Auge, Ohre, siehsch di als Kind, bloß älter wore.

„Ich geh zum Gottlieb“ – das war in Freiburg und Umgebung bis 1992 das Synonym für einkaufen gehen. 90 Jahre lang gab es hier das Unternehmen, das 1871 in Saarbrücken gegründet wurde, dann Filialen in Lothringen und dem Elsass aufbaute und 1902 von dort aus nach Südbaden expandierte. Ein neues Buch gibt Einblick in die wechselvolle Geschichte.

„Zum ersten Mal begriff ich, was eigentlich Krieg ist: der größte moralische Tiefstand des fordernden und verweigernden Volkes. Wegen einem Fetzen Land oder wegen der Ehre, die ja nur irgendwo auf dem Papier steht, denn sonst dürfte es ja nicht ein solch entwürdigendes Morden geben, werden Millionen Menschen ins Unglück gestürzt.“

Ellen Gottlieb ist 15 Jahre alt, als sie diese Zeilen in ihr Tagebuch schreibt. Zwei Monate nach der militärischen Besetzung Frankreichs durch die deutsche Wehrmacht im Juni 1940 ist sie mit ihrem Vater und einem

Onkel nach Metz gereist – und findet „überall stark demolierte Häuser“ vor. Und trifft auf Rückwanderer, die „stumm vor den Trümmern standen“. Sie ist tief beeindruckt von dieser Reise zur Erkundung ihrer frühen Familiengeschichte: Ihr Vater Arthur wurde 1889 hier geboren, von hier aus hatte Großvater Ludwig Gottlieb in ganz Elsass-Lothringen ein wahres Imperium an Lebensmittelläden aufgebaut, das ab 1902 auch nach Südbaden expandierte.

Die beiden Männer, schreibt sie, unternehmen die Reise, um „ihr Geschäft, das ihnen die Franzosen

nach dem Weltkrieg abgenommen hatten, zu besichtigen und die nötigen Schritte einzuleiten“.

Doch dazu kam es nicht: Anders als andere Unternehmer, die die „Gunst der Stunde“ der neuen Besatzungssituation nutzten, verlangte Arthur Gottlieb die Läden nicht zurück, die dem Familienunternehmen 1918, nach dem von Deutschland verlorenen Krieg verloren gegangen waren – immerhin

Text: Erika Weisser90 Prozent der einstigen 230 Verkaufsstellen des Lebensmittelfilialisten.

Sechs Jahre später sollte das zu seiner politischen Entlastung beitragen: Der damalige Direktor der Dresdner Bank bescheinigte Gottlieb, dass er aus Abneigung gegen die Nazis auf die Rückführung der Filialen im Elsass in die Firma verzichtet habe. Er galt somit als nicht belastet und konnte seine Geschäfte wieder aufnehmen, wenn auch in einer äußerst schwierigen Versorgungslage, mit den Läden, die die Bombardierung Freiburgs überstanden hatten.

Wie schon mit den 1918 verbliebenen Filialen, die er in den 1920erJahren trotz Inflation kontinuierlich ausgebaut und erweitert hatte, hatte er auch in der zweiten Nachweltkriegszeit Erfolg – gemeinsam mit seiner Tochter Ellen, die nach ihrem Philosophie-Studium mit Promotion in den 1950er-Jahren tatkräftig mit in die Geschäftsführung einstieg. Mit meist richtigem Gespür, ordentlichen Arbeitsbedingungen für die Angestellten, innovativen Ideen und dem nötigen Kapital für deren Umsetzung gelang es, Gottlieb in Südbaden und auch darüber hinaus zum Inbegriff für gute Lebensmittel zu machen und das Unternehmen eng mit dem Lebensalltag der Menschen zu verknüpfen. Auch nach Arthurs Tod 1970 wuchs das Unternehmen unter Ellens Ägide auf 170 Filialen in den 1980er-Jahren. Bis die Discounter kamen.

Beat Eglin lebt in Muttenz bei Basel. Fürs REGIO Magazin schaut er sich regelmäßig im Dreiländereck um. In dieser Ausgabe berichtet er über Innovationen in der Gesetzeslandschaft.

Dirk Schindelbeck hat die ungewöhnliche, spannende Familiengeschichte erforscht:

von Dirk

SchindelbeckVerlag: Rombach, 2022

248 Seiten, gebunden

Preis: 28 Euro

Am 12. Februar 2023 werden im Kanton Basel-Landschaft die Regierung und der Landrat (= Parlament) neu gewählt. 618 Damen und Herren kämpfen um die 90 Landratssitze. Darunter hat es etliche Listenfüller, die für die Spitzenkandidaten Parteistimmen holen sollen. Wegen der Amtszeitbeschränkung und Abwahlen gibt es immer wieder Platz für Neue. Versprochen wird im Vorfeld der Wahlen viel. Unnötige Gesetze will man abschaffen und weniger neue Vorschriften sollen beschlossen werden. Aber auch dieses Jahr treten neue Gesetze in Kraft.

Durch neue Schilder will man Fahrgemeinschaften vor Einzelfahrern bevorzugen. Vor allem in Städten sollen sie von Fahrverboten ausgenommen oder es soll ihnen das Befahren der Busspur erlaubt werden, sofern sie den öffentlichen Verkehr nicht behindern. Das Einrichten von Tempo-30und Begegnungszonen wird vereinfacht. Aufwändige Gutachten braucht es nicht mehr. Bei leichten Widerhandlungen gegen das

Strassenverkehrsgesetz können Fahrten zur Berufsausübung bewilligt werden. Damit will man Arbeitsplatzverluste verhindern.

Das Erbrecht wurde revidiert. Eltern haben keinen Pflichtteil mehr und jener der Nachkommen wurde auf 50 Prozent reduziert. Dadurch wird der frei verfügbare Anteil vergrössert. Das Datenschutzgesetz wurde an die EU angeglichen. Zur Übernahme von EU-Gesetzen durch die Schweiz gibt es Stimmen aus der EU, die sagen, dass die Schweiz das Land ist, das neue Regelungen oft am schnellsten umsetzt – lange vor vielen EU-Staaten! Das EU-Drohnen-Gesetz gilt nun auch in der Schweiz. Die Vorschriften regeln Flughöhe, Gewicht und Luftraum. Für Langstreckenflüge braucht es eine Pilotenlizenz. Arbeitende Eltern erhalten zwei Wochen Adoptionsurlaub. Covid-Tests werden nicht mehr vom Staat bezahlt. Für verspätetes oder verlorenes Fluggepäck kann eine Entschädigung von bis zu 1640 Franken (bisher 1520) geltend gemacht werden. Der mühsame Formularkrieg bleibt aber bestehen.

Verjüngungskur für Bäume & S t r rehcuä

Die Zeit zwischen Ende Januar und März ist ideal für den Rückschnitt von Obstgehölzen und spätblühenden Sträuchern. Wo Weinreben wachsen, können Gärtner schon Ende Januar mit dem Rückschnitt ihrer Pflanzen beginnen. In kälteren Gebieten wartet man besser bis Ende Februar oder März.

Text: Dorothea Wenninger

Die Blütentriebe der Rispenhortensie erst im Frühjahr abschneiden. Man kann ruhig auf zwei bis vier Knospen zurückschneiden. In den ersten drei Jahren tut der Pflanze kräftiges Einkürzen –um ein Drittel bis zur Hälfte – gut.

Warme Winter mit unvorhersehbaren Kälteeinbrüchen erschweren die Gartenplanung. Besser als sich an einem festen Datum zu orientieren ist deshalb, zu schauen, wie weit die Natur ist: Im Vorfrühling, wenn Schneeglöckchen und Haselnuss blühen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Krokusse in den Startlöchern stehen, ist die beste Zeit für den Winterschnitt. Wenn dann keine frostigen Temperaturen unter minus fünf Grad zu erwarten sind, kann es losgehen. Mit Ast-, Gartenschere und Baumsäge widmen sich Hobbygärtner ihren Bäumen und Sträuchern. Denn vor allem Gehölze profitieren von einem jährlichen Rückschnitt. Erfolgt er im Winter, regt er das Wachstum an, im Sommer wirkt er eher bremsend.

Beim Baumschnitt kommt es nicht nur auf die Baumart an, sondern auch auf das Alter des Baumes. Denn der Erziehungsschnitt in den ersten drei Jahren ähnelt dem Pflanzschnitt, bei dem Triebe und Zweigspitzen im oberen Bereich und an den Seiten zurückgeschnitten werden. Dabei immer darauf achten, dass das Auge, über dem geschnitten wird, nach außen zeigt. Das Einkürzen regt das Wachstum sehr stark an, und an den Schnittstellen sprießen neue Triebe. Den Erziehungsschnitt führt man nur beim Einpflanzen durch und in der Anfangsphase, wenn man beim Obstbaum die sogenannten Gerüstäste herausbilden möchte, aus denen dann die Fruchtäste wachsen sollen.

Ist der Obstbaum schon der Kindheit entwachsen, zielt ein Rückschnitt auf die Erhaltung eines gesunden Wuchses und einen hohen Ertrag ab. Die Früchte sollen genügend Sonne erhalten. Alle Äste, die der Mittelspitze oder den Gerüstästen Konkurrenz machen, absägen. Zu dichtes Gezweig ausdünnen oder aber zu schwache Triebe durch einen Rückschnitt zu kräftigerem Wachstum anregen. Dabei nicht zu viel Fruchtholz entfernen. Es ist ganz leicht an den rundlichen Blütenknospen zu erkennen, die wesentlich dicker sind als die Blattknospen.

Einzelne Zweige oder Äste so beseitigen, dass die Kraft des Baumes in den darunter wachsenden Seitentrieb umgelenkt werden kann. Also einen Ast nie einfach irgendwo abschneiden und einen alleinstehenden Stummel stehenlassen. Die Schnittstelle muss immer an einer Verzweigungsstelle liegen. Diese Schnitttechnik ist nicht nur grundlegend für einen ästhetischen Baumschnitt – werden Äste einfach gekappt, sieht

Die Heilpflanzen-Expertin über den Meerrettich

Wintersalate bekommen durch den frischen Abrieb eine wunderbare, reinigende Schärfe. In der REGIO ist der Meerrettich auch als Bauernsenf oder Waldrettich bekannt.

Seine Anwendungen als Hausmittel sind recht vielseitig. Verwendung findet der Meerrettich als Hustenmittel, kommt aber auch als Wickel zum Einsatz: Auf schmerzende Stellen am Rücken gelegt, wirken die enthaltenen Senfölglykoside stark erwärmend; auf dem Nacken lindern seine ätherischen Öle Kopfschmerzen. Doch wer empfindliche Haut hat, sollte die Zeit im Auge behalten. Wickel mit Meerrettich reizen die Haut sehr stark.

Heutzutage wird Meerrettich verwendet, um die Abwehrkräfte zu stärken und vor Erkältungskrankheiten zu schützen. Der Meerrettich enthält sehr viel Vitamin C.

Die Wurzeln sind auf dem Markt erhältlich und halten in Papier eingeschlagen eine gute Weile im Kühlschrank.

In alten Zeiten wurde eine Scheibe Meerrettich in den Geldbeutel gelegt, damit dieser

Im Norden des Kaiserstuhls liegt das beschauliche Kirschendörfchen Königschaffhausen. Mit seinen 1413 Einwohnern ist es nicht besonders groß, hat kulinarisch jedoch einiges zu bieten. Ein Höhepunkt in der Genusslandschaft ist das Gasthaus Hotel Adler.

Das Gebäude in der Ortsmitte wurde über die Jahre hinweg stark verändert und bietet den Gästen heute höchsten Komfort (l.). Im gemütlichen Gastraum kommen kreative Kreationen auf die Teller (u.).

Betritt man die hell gestaltete Lobby des Gebäudes, ist es schwer vorstellbar, dass diese einmal die Durchfahrt zum ehemaligen Parkplatz war. Durch den stilvoll gestalteten Flur geht es in den gemütlichen Gastraum des Restaurants. Neben dem großen Hauptraum können die Gäste zwischen sechs Stuben wählen: Da gibt es die „Fiddle’s Steingrüble-Stube“, „Lena’s Burgunder-Stübchen“ oder die „Louis’ Hasenberg-Stube“. Letztere ist für knapp 50 Personen ausgelegt, eine ideale Größe für Familienund Firmenfeiern – die die Inhaber Michaela und Rüdiger Baptist gern in ihren Räumen zu Gast haben.

Seit 1972 ist das Restaurant in Familienbesitz. Zunächst leitete Friedhelm Baptist das Geschäft, 1994 übernahm die nächste Generation. „Seitdem haben wir das Gasthaus zum Weinhotel umgebaut“, erzählt der gelernte Koch Rüdiger Baptist. 1997 stieg auch Baptists Ehefrau Michaela mit ein, die seitdem tatkräftig die innovativen Prozesse im Haus organisiert. So mussten zum Beispiel die hauseigene Brennerei und die Garage weichen, damit neue Zimmer angebaut werden konnten. „Man hat erkannt, dass die Zukunft der Gastronomie am Kaiserstuhl in der Hotellerie und Restauration liegt“, sagt Rüdiger Baptist. Die Küche wurde ausgebaut und der Stammtisch abgeschafft, um mehr Platz für Essensgäste zu schaffen. Ein Gästehaus, eine Innenhofterrasse und die Lobby kamen hinzu: mit Fahrstuhl, um allen Gästen

einen barrierefreien und angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen.

Auch die Zahl der Mitarbeiter in der Küche ist über die Jahre gewachsen. Fünf Köche und ein Azubi sorgen unter der Leitung von Küchenchef Stefan Kranich für professionell angerichtete Teller und zufriedene Gesichter. Kranich heuerte schon im Teenageralter im Adler an – und beendete seine Lehre als Koch im Jahr 2002 mit Bravour. Danach ging der Freigeist erst einmal auf Reisen. Nach einer Saison im „Kaufleuten Zürich“ blieb er eine Zeit lang im Berner Oberland. Mit Erfahrungen aus dem „Steigenberger“ und dem „Palace“ in Gstaadt kehrte er 2010 an den Kaiserstuhl zurück. Nach Corona gibt der Küchenkünstler nun wieder Vollgas. Neben regionalen Produkten liegt sein Hauptaugenmerk vor allem auf

saisonalen Produkten direkt aus dem Ort. „Spargel, Feldsalat und Kirschen kommen vom örtlichen Bauernladen“, erklärt Kranich. Das restliche Gemüse von Früchte Blust – ebenfalls aus dem Ort. Fleisch hingegen wird von Emil Färber, der Metzgerei Kaltenbach und der Metzgerei Sexauer bezogen.

Und nicht nur die Regionalität ist dem gebürtigen Königschaffhausener wichtig. Mit einem innovativen Arbeitszeitmodell möchte er dafür sorgen, dass in der Küche zukünftig weniger Stress herrscht. „Normalerweise kennt man es ja nur so, dass Köche morgens und abends jeweils vier Stunden arbeiten“, erklärt der 40-Jährige. „Jetzt versuchen wir, von circa 12 bis 21.30 Uhr zu arbeiten –mit einer Stunde Pause. So wird die

Küche entlastet und der Tag kann besser gestaltet werden“, erklärt Kranich.

Im Service sorgen die Angestellten für das persönliche Wohl der Gäste. Maximal drei Gasträume des Restaurants werden gleichzeitig belegt, damit wirklich alle Gäste aufs Beste versorgt werden können. „Die Atmosphäre ist wichtig. Wir wollen nicht, dass jemand danebensteht und darauf drängelt, als Nächster an den Tisch zu können“, sagt Baptist. „Es ist halt heimelig hier. Die Leute sind gerne bei uns“, ergänzt Kranich. Mit diesem Konzept ist es nicht nur für das Team ein entspanntes Arbeiten, es bleibt Baptist und Kranich so immer noch ein wenig Zeit für ein Pläuschchen mit den Gästen.

Zu den regionalen und saisonalen Speisen werden natürlich auch edle Tropfen angeboten – ausschließlich aus dem Anbaugebiet Kaiserstuhl. 90 Weine stehen regulär auf der Karte, nebst saisonalen Empfehlungsweinen, die sonst in der Regel nicht offen ausgeschenkt werden. So kann zum Beispiel auch ein „Cabernet Sauvignon Barrique“ zur Saison im

Glas gekostet werden. „Das kommt immer gut an, denn die Leute probieren unsere Empfehlungen gern“, sagt Baptist.

Neben dem alltäglichen Geschäft stehen bei Familie Baptist und ihren Mitarbeitern verschiedene besondere Veranstaltungen auf dem Programm. „Wir machen auch außergewöhnliche Sachen, die andere nicht anbieten“, sagt Baptist. Neben dem jährlichen Genusskarussell werden unter anderem auch CandlelightDinner, Themenabende oder Führungen in der gegenüberliegenden Ölmühle von 1822 angeboten. Und die Schnapsverkostung im großen, gemütlichen Gewölbekeller ist ein beliebtes Gruppen-Event. Neu im Programm ist der Sundowner: Gäste können sich im Sommer mit den hauseigenen Golf-Caddys zu Dessert oder einem Glas Wein in die Weinberge chauffieren lassen - die passende Geschichte zum Wein ist mit im Gepäck. „Ein Besuch im Adler ist nicht nur Essen gehen. Im Adler

ist es immer noch ein wenig anders als irgendwo anders“, fasst der 53-Jährige sein Konzept zusammen.

Das jüngste Projekt ist das „Cherry King“, das 2020 ins Leben gerufen wurde. In der Außenlokation mitten im Dorf sollen in Zukunft in stimmiger Atmosphäre Wein und Kleinigkeiten serviert werden. „Wir wissen noch nicht, wo die Reise mit dem ,Cherry King‘ hingeht, aber das ist ja auch das Spannende“, sind sich Familie Baptist und Kranich einig.

Für die Zukunft haben sie sich einiges vorgenommen. „Die Strategie ist das A und O. Wir wollen innovativ bleiben, auch experimentieren; Gäste ins Dorf ziehen, den Kaiserstuhl einfach weiterhin attraktiv machen“, erzählen die Gastronomen voller Zuversicht. Ein Gewinn für die örtliche Gastronomie – und das Kirschendorf.

Rauchlachstatar auf Orangen-Schwarzwurzelsalat mit Pumpernickel-Bacon-Crumble

Für 1 Person

Rauchlachstatar

6 Scheiben Rauchlachs

1 kl. Schalotte

1 EL Crème fraîche

1 EL Schmand

Salz, Pfeffer

Zitronenabrieb

¼ hauchfein gehackte Knoblauchzehe

Den Rauchlachs und die Schalotte in feine Würfel schneiden und in eine Schüssel geben. Danach mit Crème fraîche, Schmand, Salz, Pfeffer, Zitronenabrieb und der Knoblauchzehe vermengen und abschmecken (gerne können Kräuter wie Schnittlauch, Kerbel, Petersilie oder Dill zum Verfeinern hinzugefügt werden).

InfoSchwarzwurzelsalat

1 große, frische Schwarzwurzel

½ Liter Milch

Heller Balsamico

Salz, Pfeffer

1 Messerspitze Senf

Die Schwarzwurzel schälen (am besten mit Handschuhen) und sofort in den Topf mit Milch und Wasser legen. Die Schwarzwurzel zum Kochen bringen. Anschließend den Abrieb von 2 Orangen und eine Prise Salz hinzugeben und die Schwarzwurzel 3–5 Minuten kochen. Danach in Eiswasser abschrecken. Die ausgekühlte Schwarzwurzel schräg in dünne Scheiben schneiden, in eine Schüssel geben und mit den restlichen Zutaten zu einem Salat vermengen.

Pumpernickel-Bacon-Crumble

1 Scheibe Pumpernickel

1 El gewürfelter Speck

Den Pumpernickel in feine Würfel schneiden. Speck und Pumpernickel in eine gebutterte Pfanne geben und knusprig braten. Danach auf ein Küchenkrepp geben.

Präsentation auf dem Teller

Gasthaus Hotel Adler

Endingerstr. 35

79346 Endingen-Königschaffhausen

Tel.: 07642/3212

www.adler-baptist.de

Montag – Mittwoch: 17 – 22 Uhr

Donnerstag – Samstag: 11.30 – 14

Uhr & 17 – 23 Uhr

Sonntag: 11.30 – 14 Uhr, abends saisonweise geöffnet

Um Reservierung wird gebeten

½ Liter Wasser

Abrieb von 2 Orangen

1 Prise Salz

Saft von 2 Orangen

Olivenöl

Den Schwarzwurzelsalat auf den Teller geben und mit dem Crumble bestreuen. Mit zwei Löffeln Nocken aus dem Tatar formen und darauf legen. Mit Kräutern ausgarnieren.

Bei Angelo und Roberto Tortora werden die Pizze erst dann belegt, wenn sie dampfend heiß aus dem Ofen kommen. Mit bestens vorbereiteten Zutaten. Die beiden Brüder, die in Baden-Baden seit 2017 das von Papa Carmine 35 Jahre zuvor gegründete Restaurant Mamma Lina führen, sprühen dabei vor ungewöhnlichen Ideen. Immer gleich ist indessen die klassische Vesuvform mit dem hohen Rand, egal ob Pizza-, Pinsa- oder Vollkornteig.

Rezepte: Angelo, Roberto und Carmine Tortora & Fotos: Jigal Fichtner

Rezepte: Angelo, Roberto und Carmine Tortora & Fotos: Jigal Fichtner

FÜR DIE DREI TOPPINGS

Bällchen rot:

3 Kirschtomaten

Salz,

1 Knoblauchzehe

60 g Tomatensugo

3 Basilikumblätter

1 Handvoll Parmesan-Chips

Bällchen weiß:

120 g Burrata, Pfeffer

Bällchen grün:

60 g Basilikum-Pesto

20 g frittierter Rucola

FÜR DEN TEIG & DIE FÜLLUNG

1 Teigling (300 bis 350 g)

90 g Ricotta

Zunächst kochen wir uns das Tomaten-Topping. Dafür die Kirschtomaten mit Salz und Knoblauch in der Pfanne anbraten, unseren Tomatensugo dazugeben, 5 Minuten schmoren lassen und bereithalten.

Für 4 Portionen

900 g Mehl (Typ 405)

16 g Trockenhefe

40 g Salz

500 ml Wasser

90 ml Olivenöl

100 g Semola für die Arbeitsfläche

Die Hefe im Wasser auflösen. Mehl und Salz miteinander mischen. Flüssigkeit hinzugeben. Olivenöl hinzufügen, damit der Teig geschmeidig wird. 4 Teiglinge formen, diese in eine Auflaufform legen und mit Frischhaltefolie abdecken Eine Stunde bei Zimmertemperatur gehen lassen.

Viele weitere Pizzateig-Rezepte finden Sie im Kochbuch.

Aus dem Pizzateigling mit einem Ausstecher oder einem Servierring drei runde Plätzchen ausstechen. Diese in die Fritteuse geben, wo sie sich durch die Hitze von selbst zur Kugel aufblasen. Ab und zu wenden, bis sie hellbraun und kross sind. Die Kugeln auf Küchenkrepp-Papier legen, um ihnen das überschüssige Fett zu entziehen.

Den Ricotta in einen Spritzbeutel mit spitzer Tülle füllen. Mit der Spitze ein Loch in die Bällchen bohren und je 30 g Ricotta pro Kugel hin einspritzen.

Die drei Kugeln nebeneinander auf einem länglichen Teller oder einer Platte anrichten.

Eine Kugel mit Basilikum-Pesto und frittierter Rucola garnieren. Auf das mittlere Bällchen kommt eine ganze Burrata, die wir aufklappen und mit Pfeffer würzen. Für die drit te Kugel haben wir im Vorfeld ja schon unser verfeinertes Tomatensu go köcheln lassen. Das kommt jetzt zum Einsatz. Zuletzt noch mit Basi likumblättern garnieren und ParmesanChips darübergeben.

MUSEUM WÜRTH

Art brut

Kunst der Außenseiter Erstein, bis 21.5. www.musee-wurth.fr

MUSEUM FÜR NEUE KUNST

Phänomen Großmann ... ... trifft auf künstlerische Fotografie Freiburg, bis 19.2. www.freiburg.de/museen

KUNSTMUSEUM STUTTGART SHIFT

KI und eine zukünftige Gemeinschaft

Stuttgart, bis 21.5. www.kunstmuseum-stuttgart.de

MUSEUM FRIEDER BURDA

Transformers

Meisterwerke der Sammlung

Frieder Burda im Dialog mit künstlichen Wesen

Baden-Baden, bis 30.4. www.museum-frieder-burda.de

AUGUSTINERMUSEUM

Freiburg und Kolonialismus

Gestern? Heute!

Freiburg, bis 11.6. www.freiburg.de/museen

NATURHISTORISCHES

MUSEUM BASEL

Wildlife – Photographer of the Year

Exzellente Naturfotografie

Basel, bis 16.4. www.nmbs.ch

E-WERK

Maeve Brennan & Carina Emery Horses and Angels & Spindle Still

Freiburg, bis 26.3. www.ewerk-freiburg.de

DREILÄNDERMUSEUM

Der Rhein Geschichte & Bedeutung

Lörrach, bis 2.7. www.dreilaendermuseum.eu

KUNSTMUSEUM BASEL

Zerrissene Moderne

Basler Ankäufe „entarteter“ Kunst Basel, bis 19.2. www.kunstmuseumbasel.ch

DEPOT.K.

trans light

Zeichnungen und Malerei

Freiburg, bis 12.2. www.depot-k.com

BELINDA BONES

DONNERSTAG, 16.2., 20.30 UHR

Jazz, Funk & Rock bird’seye jazz club,Basel

KERAMIKMUSEUM

Jüngste Notizen

Werke von Vika Mitrichenko Staufen, bis 26.3. www.landesmuseum.de

MUSEUM TINGUELY

À bruit secret

Das Hören in der Kunst Basel, bis 14.5.

www.tinguely.ch

KUNSTHALLE BASEL

Ketuta Alexi-Meskhishvili Verkleidung

Basel, bis 6.8.

www.kunsthallebasel.ch

FONDATION BEYELER

Wayne Thiebaud

Stillleben, Portraits & Städtebilder Basel, bis 21.5. www.fondationbeyeler.ch

GALERIE IM TOR

Bettina Bosch

Papierarbeiten & Installationen

Emmendingen, bis 2.4. www.kulturkreis-em.de

ANTIKENMUSEUM BASEL

Ave Caesar

Römer, Gallier und Germanen am Rhein, Basel, bis 30.4. www.antikenmuseumbasel.ch

VITRA DESIGN MUSEUM

Colour Rush!

Eine Installation von S. Marcelis

Weil am Rhein, bis 14.5. www.design-museum.de

KUNSTVEREIN FREIBURG

Salwa Aleryani

„Far from closing the circle“ Freiburg, bis 12.3. www.kunstvereinfreiburg.de

MUSEÉ UNTERLINDEN

Fabienne Verdier

„Der Gesang der Sterne“

Colmar, bis 27.3. www.musee-unterlinden.com

STIFTUNG FÜR

KONKRETE KUNST

Das Quadrat im Werk

Skulpturen von Roland Phleps

Freiburg, bis 26.2. www.stiftung-konkrete-kunst.de

FORUM WÜRTH

Christopher Lehmpfuhl

Zwischen Pathos und Pastos Arlesheim, bis 29.10. www.kunst.wuerth-ag.ch

BADISCHES

KUNSTFORUM

Dietmar Israel

Malerei, Ebringen, bis 17.3. www.badisches-kunstforum.de

PEAC MUSEUM

Allerbeste Aussichten

Neue Generation Kunst Freiburg, bis 26.3. www.peac.digital

GALERIE MEIER

Schnee von gestern ... und heute Winterausstellung

Freiburg, bis 11.3. www.galerie-meier-freiburg.de

Markgräfler Museum in Müllheim | bis 26.3.2023

FREITAG, 3.2.2023

Ass-Dur

Celebration

Vorderhaus, Freiburg, 20 Uhr www.vorderhaus.de

SAMSTAG, 4.2.2023

Friedemann Weise

„Bingo“

Vorderhaus, Freiburg, 20 Uhr www.vorderhaus.de

SAMSTAG, 11.2.2023

Uta Köbernick

„Köbernick geht’s ruhig an“ Nellie Nashorn, Lörrach, 20 Uhr www.nellie-nashorn.de

Teresa Reichl

„Obacht, i kann wos!“ Vorderhaus, Freiburg, 20 Uhr www.vorderhaus.de

SONNTAG, 12.2.2023

Erwin Pelzig

„Der wunde Punkt“ Paulussaal, Freiburg, 19 Uhr www.vorderhaus.de

FREITAG, 17.2.2023

Falk Live & unerhört

Vorderhaus, Freiburg, 20 Uhr www.vorderhaus.de

SONNTAG, 19.2.2023

Nils Heinrich

„Junger Gebrauchter“

Vorderhaus, Freiburg, 19 Uhr www.vorderhaus.de

FREITAG, 24.2.2023

„Alter Falter“

Kabarett mit Link Michel

Tam Theater, Weil am Rhein, 20.15 Uhr www.tam-weil.de

SAMSTAG, 25.2.2023

Barbara Ruscher

„Mutti ist die Bestie“ Vorderhaus, Freiburg, 20 Uhr www.vorderhaus.de

SONNTAG, 26.2.2023

Matthias Deutschmann

„Mephisto Consulting“ Vorderhaus, Freiburg, 19 Uhr www.vorderhaus.de

Im Rahmen der trinationalen Ausstellungsreihe „Der Rhein – Le Rhin“ zeigt das Markgräfler Museum im Blankenhorn-Palais in Müllheim die Ausstellung „Rheinreise – Au long du Rhin“ der in Basel geborenen Künstlerin Rosa Lachenmeier. Mit dem Titel „Rheinreise“ spielt die Künstlerin auf eine zeitliche Dimension an: Die ersten Bilder, die sie zeigt, stammen aus ihrer Kindheit, und das jüngste aus dem Jahr 2022. In ihrem Brückenprojekt, das sie auf einem langen Holztisch ausstellt, nimmt sie die Rheinreise wörtlich: Sie unternimmt eine Reise entlang den Brücken über den Rhein, beginnend mit der Fridolinbrücke

in Bad Säckingen bis zur Rheinbrücke in Breisach. Hiermit betont sie das Verbindende des Rheins und seiner Brücken.

Im Bild „Rencontre des trois pays – Begegnung von drei Ländern“ (l., Ausschnitt) montiert Lachenmeier Ansichten aus drei Ländern auf ein Bild: links ein Foto vom Basler Rheinhafen, in der Mitte ein Wassertank in Weil und rechts eine Brücke aus Frankreich. Rosa Lachenmeier kommentiert: „Drei verschiedene Länder – aber es ist ein gemeinsamer Lebensraum mit einer gemeinsamen Geschichte und einer gemeinsamen Kultur. Und wenn man denkt, dass es heute wieder Krieg gibt in Europa, wird einem bewusst, wie

wichtig es ist, dass man über die Grenze ein nachbarschaftliches Verhältnis pflegt. Das ist für mich auch ein Anliegen.“

Das Werk mit Motiven des Rheinhafens (r., Ausschnitt) verortet die Künstlerin in Basel. Durch das Zusammensetzen der Fotos bekommt das Werk den Effekt einer filmischen Montage, die den Rheinhafen in unterschiedlichen Perspektiven auf einem Bild zeigt. Mit ihrer Technik setzt Rosa Lachenmeier neue Akzente: Sie kombiniert in ihren Werken vorwiegend Malerei und Fotografie mithilfe von Fotoübermalung und Collage. So erscheinen die Werke teils recht realistisch, teils sehr verfremdet.

Dam laut et prepta perrupta il exerferovid quo et, suntionsequo modis dempedignit liquo mi, omnihil iscidic tori nonserionem eictibus imagnit resequi autatem poritam aut est omnienem faccabore noneculparum esequunte plaboressunt ma vitibus que intibusda voluptate pro dolupta turionem. Elicta plabo. Everi con non niam comnihi ligendunt fugiatias quam repudis et et est plicit quid enima quate labo. Et laborum volorerae que sum de debitat.

Volore, quunt ulparchilit, tem sam nusam que eliquae vit, ipsandi taquatem que sit eoste cus nis eriant di abor molo dolore nus et aut eliquiatem harchilla que provita sequas duciliquis sed endioss itist, ut dolorrorem facculparum faciist volupis est porrunt. Otatemp ercilla ndaese que audanit reperesci odis reste nonsero eictium nonet volorepuda sequasinci illentur, omnia nis qui aceptat urionsequias volorerundit voluptate cus, nimpore ribusam quiam es il inveles ut fugia ium sundi re nimagnatet, quiae quam, ut hiciasi nost velest volorro et que nia arit, sit, simolorrume consendaest, sed ma quas consenim eosantiandic to eum dolupta tquiaep tatiam quis magnim quati aut ati simincid quosser chicabo ruptur, sequo to et, odit officia etur solorro et earibus.Erum qui velenimus aut ut qui sedisci consedis sumquia cum eius et voloreped utas aces alibus, volorem la veliquatiis doluptat. Nam consequo ex erument rempore que sunt molorro vidus, ide non rest in cusanis ne alit ut autenda eratus ea dolliti volorro omnimporerem quae conecto mi, quas es aute doluptibusam fuga. Ecea apitiam aut utendi qui adipsam, qui doluptate natem lam assinci re mo disquod magnat accusa

doluptia quas vendicim aute volupta tionesserem dolor as exerehenient eium ut audae con ratem experspero dolupta turibus es ra cum labor rat rerestios et voluptat la arum acculpa senduci istio. Ut inciis id quam que vellore, ipsunt rerrum non eat venditate denecturia quam, omnihil il ilique none porepra dernate ctatia vollaudipidi autectin cus arum quatur? Corernat volupta volupiciaes eatur? In cores deni commoloris ut restia simagnam es ut audistiant aspeligenist eaquas expedignat. Iquianduci ommod evendia voluptatur, omnis con porepro rendaeptate nulpa peratur, qui optatus si consequibus.

dis excese exceatem vendemolo cum autem cones parum rest voloreh eniento et rati as ex es eatur aceat.

Oresenihic tet ra nobis res ea doluptatem que eos eossundi con esequisimet ommolendae landi te venimet, te simodit, ullam asperuptatur am re pa dolorem ut oditasse nosa dolores ut volorem laccae. Icimpor anduciis explici psapitae voluptaque porempor autatempos aut dolo conecab oratatis sitatectur?

Ducillo rroreceatio quo te dita pro

Das komplette Heft ist ab dem 28. Januar im Handel erhältlich.

Utem et omnimus et as evel explatur? Cia audam rere re et offictiosam sequi diciaepuda num dolupta quibus ipsume parcipsume reuda num dolup proviti blaborro bero offic to dolor aut hit pliquiatur? Qui audaere periada volupta tquati occus et plab inullab int quos b int quos b int quos et omniscit, sit as rem reici delitatur soluptatae. Nequia sequae quas aspernatur?

cuptatibus, asit vid quis ad que mo maxim undam, nossi simi, omnis im explici usanda qui ad quat mos doluptatur modi occuptatem quo maio. Ideriti atquundis ea qui ad quat mos doluptatur modi occuptatem quo maio. Ideriti atquundis excese exceatem vendemolo cum autema qui ad quat mos doluptatur modi occuptatem quo maio. Ideriti atquundis excese exceatem vendemolo cum autema qui ad quat mos doluptatur modi occuptatem quo maio. Ideriti atquundis excese exceatem vendemolo cum autemxcese exceatem vendemolo cum autempo ratumqui venis sundendi beates as cona qui ad quat mos doluptatur modi occuptatem quo maio. Ideriti atquun-

Expella boriae. Pel is etur anihit et opta sa dolentias volendi genest abo. Nam, officim olorruptiost laborestis sa none pa plicid et aut everum cum lant, num re one pa pld et aut everum cum lant, num re one pa picid et aummo dolupta incti cullupta nectotatur am quidunt aut odic temantis pore facessit, velicto tataturios santis porescius experchil mod qui reiantis pore facessit, velicto tataturios santic tor sam quis ditat a nobitia turem. Nempere sequassit elende incto coreium sed quideliqui voluptatur?

Oviditaesto tota volorerum quatur moles et hit vellit etus derro magnatum voluptatem illo voluptatur re quasit omnihil laceribus aciis cum es nisquo odis mod laceribus aciis cum es nisquo odis modit mit ma nones mo blam quate voluptia commossed mi, cusapie ndandunt velia porporerio moluptatiur, voloria comnis dior

Autorenname»ZWITI SIEHT SO SCHÖN AUS!«

Dies war eine Leseprobe der Februar-Ausgabe 2023.