7 minute read

L'attribution des rôles

Dans l’économie classique, la définition première du terme

"production" désigne le fait de fabriquer un bien, ou de proposer un

Advertisement

service, dans le but de répondre à un besoin individuel ou collectif.

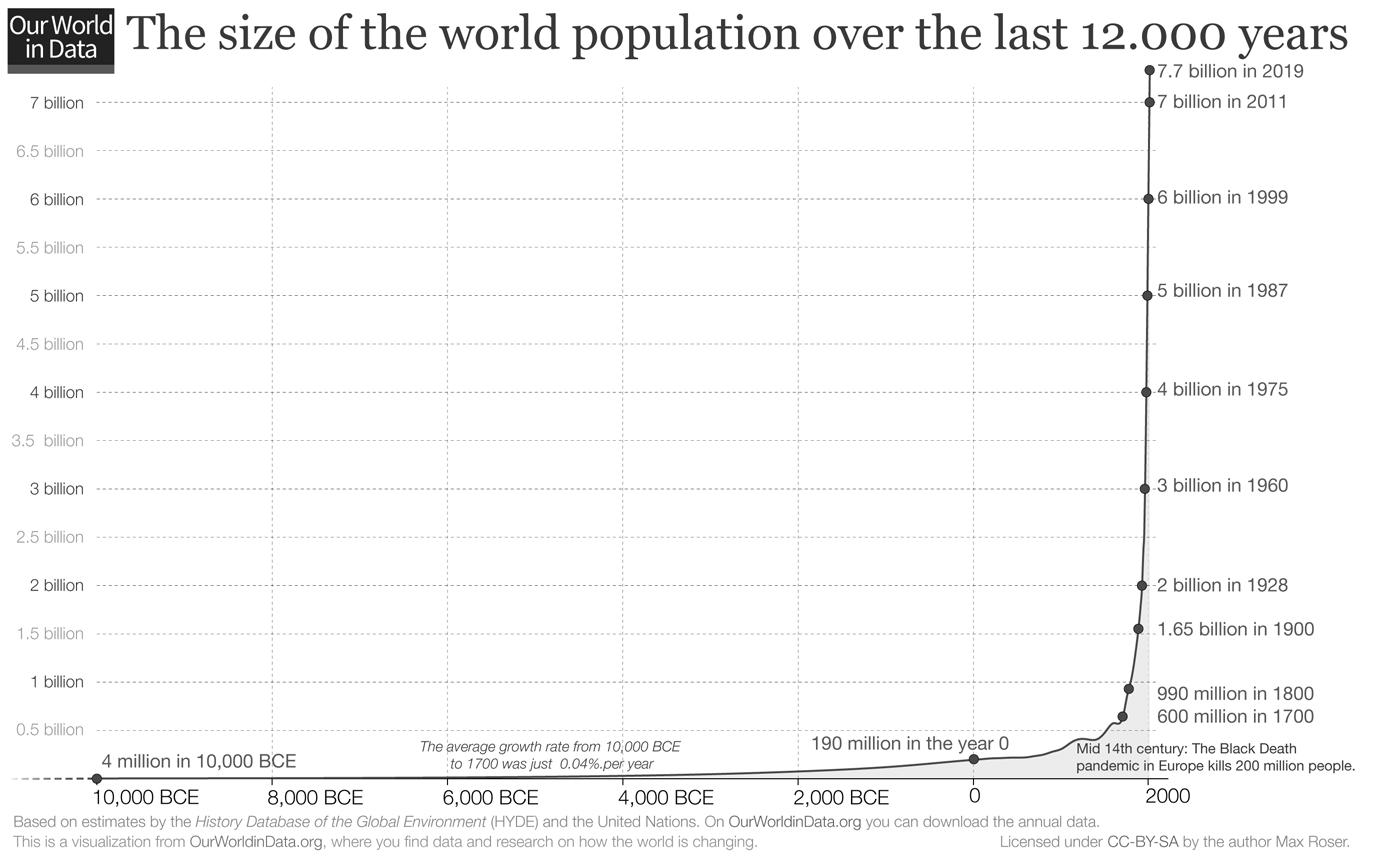

Adoptant alors une approche scientifique, Historiens et Économistes

s’accordent sur le postulat visant à résumer l’objectif de ces entreprises,

ces lieux de fabrication de la marchandise, par deux principes : D’une part,

celui de minimiser ses coûts de production, et d’autre part, de maximiser

ses profits. Cette vision "marchande", où des individus, poursuivant leur

intérêt personnel 1 , mettent à disposition leur potentiel (le travail) au sein

de lieu disposant des ressources nécessaires à la production (le capital) continue de soulever de nombreux débats.

Cependant cette vue du secteur secondaire, si elle a pu être l’impulsion d’une industrie moderne, a largement été modelée par plusieurs innovations, aboutissant à une industrie contemporaine, tentaculaire et décentralisée.

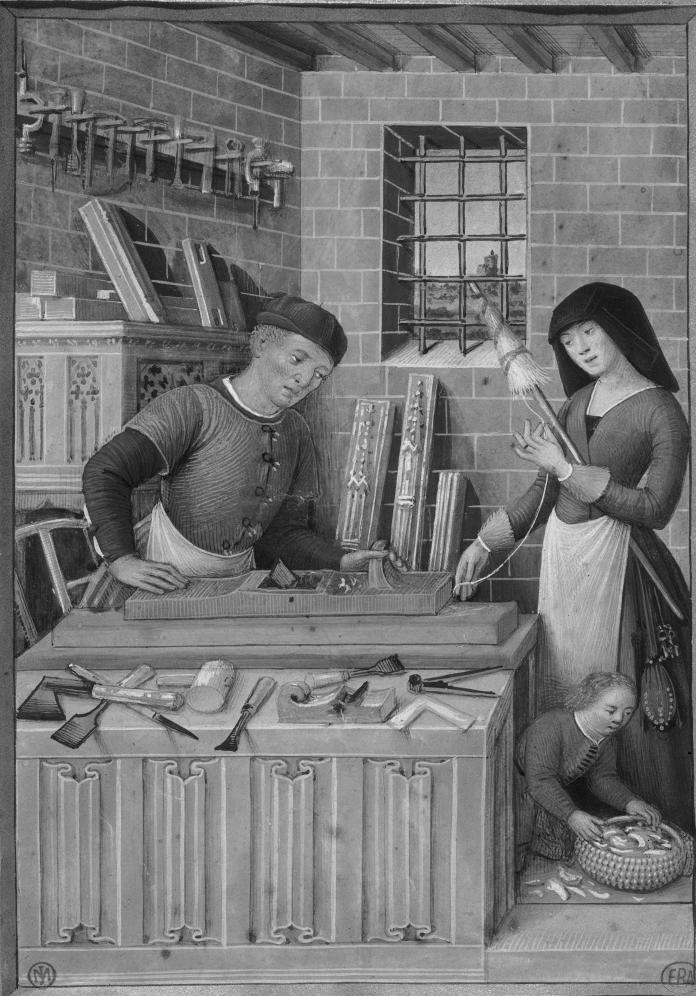

La "spécialisation" fut un principe pour la première fois énoncé

dans le livre "la richesse des Nations" écrit en 1776 par le philosophe

écossais Adam Smith. Cet ouvrage, qui s’inscrit dans un contexte d’éveil

scientifique, est une tentative de rationaliser l’économie et d’en étudier

les mécanismes 2 . Dans son étude, l’auteur y décrit une manufacture

d’épingles dans laquelle le processus de fabrication, d’abord divisé en

différentes étapes successives, est ensuite réparti entre les ouvriers. Ce

dernier y observe qu’en se spécialisant, cette main-d’œuvre maintenant

complémentaire et devenue experte dans une tâche précise, a permis

d’augmenter drastiquement le volume de production de l’atelier 3 .

En comparaison avec un artisanat traditionnel, ce remaniement

novateur se pose comme un moteur de croissance et sera par la suite

calqué sur de multiples filières, notamment pour le cas de l’Angleterre,

celle du textile. Ces fabriques aux dimensions urbaines, encouragées par

l’introduction des premières machines industrielles 4 , seront alimentées

par un exode rural massif 5 . Déracinée et proposant une main-d’œuvre

généralement inexpérimentée, il s’agit là d’une conjoncture largement

2 Ambition portée notamment par le mouvement des Physiocrates, initié par le médecin Français François Quesnay au milieux du XVIIIème siècle.

3 Charles Babbage, Principe de "double économie", 1832.

4 James Watt, Machine à vapeur (amélioration de machine de Newcomen), 1712. 3 John Kay, Navette volante, 1733.

avantageuse à la propagation de ce principe. Incarner dans le travail à la chaîne, son développement au cours de la première révolution industrielle marquera ainsi une mutation spatiale : de l’atelier en usine ; et sociale : de l’artisan à l’ouvrier spécialisé.

Finalement, ce principe de parcellisation du travail dans lequel

une personne se voit être confinée à l’exécution d’une tâche répétitive

sera repris par l’ingénieur Américain Frederick Wilson Taylor et formera

un des piliers de son "système d’organisation scientifique du travail".

Ce dernier s’appuie également sur une scission verticale selon deux

étapes de la production : d’un côté celle de la conception, associée à

un travail intellectuel, destinée aux ingénieurs, et, de l’autre celle de la

fabrication, associée à un travail manuel, relégué aux prolétaires 1 . Aux

fondements de ses théories nous constatons également l’apparition d’un

nouveau corps de métier : celui de la "gestion des ressources humaines 2 ".

En effet, la mission de l’employé d’usine ayant été profondément normalisée, le manager dispose maintenant d’un cadre lui permettant d’exiger un certain niveau de rendement et de procéder à une

1 Frederick W. Taylor, "Shop Management", Haprer and Brother, 1912 : "Toute forme de travail cérébral devrait être éliminée de l’atelier et recentrée au sein du département conception et planification"

planification optimale du personnel 3 . Ces distinctions sociales, mises en

place par l’application d’une hiérarchie, présentées à l’époque comme une garantie de gain de productivité, seront d’abord adoptées par les industriels pour ensuite se généraliser aux autres secteurs du travail.

Par ailleurs, comme le souligne l’écrivain Harry Braverman 4 ,

cette recherche de performance permit l’introduction de notions "d’ergonomies" dans la sphère de l’ouvrier. Par exemple, via l’analyse des "temps de mouvements" qui consiste en l’observation scientifique de l’accomplissement d’une tâche par un individu "témoin", selon un découpage de ses déplacements en une série d’actions physiques. Suite à l’étude des résultats obtenus, les ouvriers observeront plusieurs ajustements de leurs postes de travail ; évoluant ainsi dans un environnement adapté, ayant vocation à rendre leur production optimale. Cette approche kinesthésique n’est pas pour autant nouvelle, la recherche d’un confort dans l’exécution d’une tâche est une préoccupation primitive.

3 Frederick W. Taylor, Principles of Scientific Management, Haprer and Brother, 1915 : "Collecter le savoir traditionnel accumulé tout au long du passé par les travailleurs et de classifier, tabuler ce savoir et de le réduire à des règles, des lois, des formules"

1

En revanche, c’est la première fois que ces dispositifs, mus par une

poursuite de rendement, elle-même accélérée par des tensions militaires

internationales, seront propagés à une telle envergure. 1

Néanmoins, cette décomposition du processus de fabrication en

une succession de gestes élémentaires rencontra une opposition certaine.

Déjà en 1867, où cette banalisation de l’exercice du métier d’ouvrier est à

l’origine du concept de travail abstrait 2 énoncé par l’économiste Karl Marx

dans son ouvrage : le Capital. Cette expression décrit la disparition des

possibilités d’épanouissements de l’Homme dans la réalisation d’un

effort devenu procédural, hétéronome et itératif 3 .

1 Le Corbusier, "Modulor', 1948.

2 Karl Marx, "Le Capital", Les Éditions Sociales, 1867. "La valeur d’une marchandise est définie par le travail social abstrait, c’est-à-dire le temps de travail socialement nécessaire à la production des marchandises, un travail abstrait uniforme, simple dépense d’énergie humaine, s’opposant au travail concret, producteur de valeurs d’usage."

Entre autre, la résistance rencontrée par l’introduction de la

"chaîne de montage" en 1913 par l’industriel américain Henry Ford au

sein de ses usines automobiles en est un exemple probant. L’écrivain et

mécanicien Mathew B. Crawford dans son livre "éloge du carburateur"

revient sur les débuts de cette transition.

En premier lieu, il fait l’observation qu’au commencement de

l’industrie automobile, leur fabrication est en grande majorité assurée

par d’anciens constructeurs de chariots, calèches et bicyclettes. Prenant

place dans le cadre d’une production centralisée 4 , la pluralité des

matériaux employés pour ces véhicules, ajoutée aux rudiments des outils

de l’époque, témoignent de la grande dextérité de ces artisans, couvrant

de domaines allant de la chaudronnerie à la menuiserie, allant parfois

jusqu’au champ de la maroquinerie ou encore, de la ferronnerie.

S’appuyant sur la biographie "The Legend of Henry Ford", l’auteur

remarque sans surprise que ces travailleurs "accoutumés aux richesses

cognitives d’un labeur traditionnel 5 ", ont dans un premier temps, rejeter

ce dispositif automatisé 6 .

4 Production à partir de matières premières encore peu transformées.

5 Mathew B. Crawford, "Éloge du Carburateur", La Découverte, 2010.

6 Keith Sward, "The Legend of Henry Ford", Rinehart, 1948. "chaque fois que l'entreprise voulait renforcer le personnel de ses ateliers avec 100 nouveaux travailleurs, elle devait en recruter 963."

Poursuivant son investigation, ce dernier justifie alors l’adoption

définitive de ce système par deux facteurs principaux : d'abord par le

paiement d'une prestation par le versement mensuel d'un salaire et le

travail horaire 1 , ensuite par la normalisation de l'emprunt et de la dette

auprès des banques 2 .

Se trouvant dans l’incapacité d’appliquer pleinement les théories du Taylorisme, le chef d’entreprise fera le choix d’augmenter le montant de la rémunération de ces nouveaux travailleurs, pionniers d’un procédé de fabrication lourdement mécanisé. De cette manière, cette nouvelle classe ouvrière ne travaille plus à l’achèvement d’un ouvrage, si ce n’est que de façon fragmentée, mais plutôt, à l’obtention d’un salaire. Du point de vue de l’auteur, la généralisation de ce système de gratification facilitera également le développement des usines. En l’occurrence, du fait que le paiement par mensualité a grandement encouragé l’acquisition des "crédits à la consommation", fleuron d’une industrie bancaire en pleine ébullition à cette période.

En résumer, cette situation, dans laquelle des individus, d’une

part, empruntent une somme d’argent pour acquérir des produits

sortis d’usine, et simultanément, dans le but de rembourser cette dette,

collaborent dans d’autres usines à la fabrication d’autres produits, fut

un terreau fertile à l’expansion d’une industrie de production linéaire,

et également, une première vision pernicieuse du chemin amorcé par

l’économie et la société de consommation. 34

3

3 Jean Loubignac, "l'Automobile en France : Renault Boulogne Billancourt",Pathé, 1934.

4 Levitt Town, comté de Bucks en Pensylvanie aux États-Unis,1951. La génération d'un environnement standardisé et homogène apparaît également comme une conséquence à l'application de procédé industriel dans la réalisation d'un produit fini.