INTERNATIONALES

MUSIKFEST HAMBURG

Julia Bullock

Kirill Serebrennikov

Tamara Stefanovich

Sona Jobarteh

LUST, LEID, LEIDLUST

Franz Schubert und die Liebe

CHANSON D’AMOUR

Frankreichs quicklebendige Tradition

MUSIKFEST HAMBURG

Julia Bullock

Kirill Serebrennikov

Tamara Stefanovich

Sona Jobarteh

LUST, LEID, LEIDLUST

Franz Schubert und die Liebe

CHANSON D’AMOUR

Frankreichs quicklebendige Tradition

Liebe Leserin, lieber Leser, wo sie schon der Urstoff des Lebens an sich ist, da kann die Liebe gar nicht anders, als auch der Treibstoff für die Töne und die Zwischentöne der Musik zu sein. Die Liebe, erfüllte wie unerfüllte, erhörte wie unerhörte, ist das höchste der Gefühle, obgleich (oder weil) sie selbst ein Gemisch aller möglichen Gefühle ist. Sie ahnen es: Wenn ganz große Wörter wie Liebe aufs Titelblatt des »Elbphilhar monie Magazins« kommen, dann ist es Zeit für eine weitere Ausgabe des Internationalen Musikfests Hamburg. Das diesjährige steht unter eben diesem Motto, kalendarisch perfekt abgestimmt auf den in Hamburg ja häufig wirklich wunderschönen Monat Mai, den das Musikfest mehr als komplett ausfüllt.

Um Sie ein wenig auf die Vielfalt des Programms und die mannigfachen Bezüge zum FestivalMotto einzustimmen, haben sich die Autorinnen und Autoren dieses Hefts jede Menge erhellende und bereichernde Gedanken zum Thema aller Themen gemacht. Der einleitende Essay spürt biografischen LiebesBezügen quer durch die Musikgeschichte nach und gewährt manchen Blick durchs metaphorische Schlüsselloch, ohne je das guilty pleasure der Kolportage zu bedienen. Wir haben uns auch gestattet, aus diesem Anlass einmal die liebestiftenden Qualitäten der Elbphilharmonie selbst im

Hinblick auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beleuchten (S. 70).

Lesen Sie, welche Lieblingsliebeslieder einige der kreativen Köpfe der Musikszene haben (S. 58), führen Sie sich den wunderbar kenntnisreichen und emotionalen Text über Franz Schubert und die Liebe zu Gemüte (S. 28) und erfahren Sie, wie ein FilmemacherPaar aus Hamburg, eine hier sesshaft gewordene BestsellerAutorin und ein ziemlich begnadeter Singer/Songwriter aus der Liebe Kunst gemacht haben – und dies weiterhin tun (S. 74).

Zum Musikfest gehört traditionell auch ein mit Hamburg verbundener KomponistenSchwerpunkt. Den gibt es auch in diesem Jahr – mit Alfred Schnittke. Dass er in diesem Heft nicht vorkommt, ist der Pandemie geschuldet. Ein großes, überaus lesenswertes Portrait über ihn erschien bereits vor zwei Jahren, als das Musikfest mit Schnittke im Zentrum nahezu komplett entfiel. Im guten OnlineGedächtnis der Elbphilharmonie existiert es weiterhin. Sie finden es in der Mediathek auf unserer Website (www.elbphilharmonie.de/mediathek).

Wir hoffen, dass Ihnen die Lektüre dieses Magazins sinnliches Vergnügen bereitet. Mit lieben Grüßen!

Ihr Christoph LiebenSeutter

Generalintendant Elbphilharmonie und Laeiszhalle

Generalintendant Elbphilharmonie und Laeiszhalle

4

ESSAY

TOUR D’AMOUR

Alle Aspekte der Liebe findet man in der Musik.

VON VOLKER HAGEDORN

16

GLOSSE

DIE FALSCHE STADT IN DER RICHTIGEN

Was aus Heimatliebe in der Fremde wird

VON TILL RAETHER

28

MUSIKGESCHICHTE

LUST, LEID, LEIDLUST

Franz Schubert und die Liebe

VON ALBRECHT SELGE

60

JULIAN LAGE

DER WILL NUR SPIELEN

Lässige Leichtigkeit zwischen Blues, Jazz und Rock’n’Roll

VON JAN PAERSCH

65

34

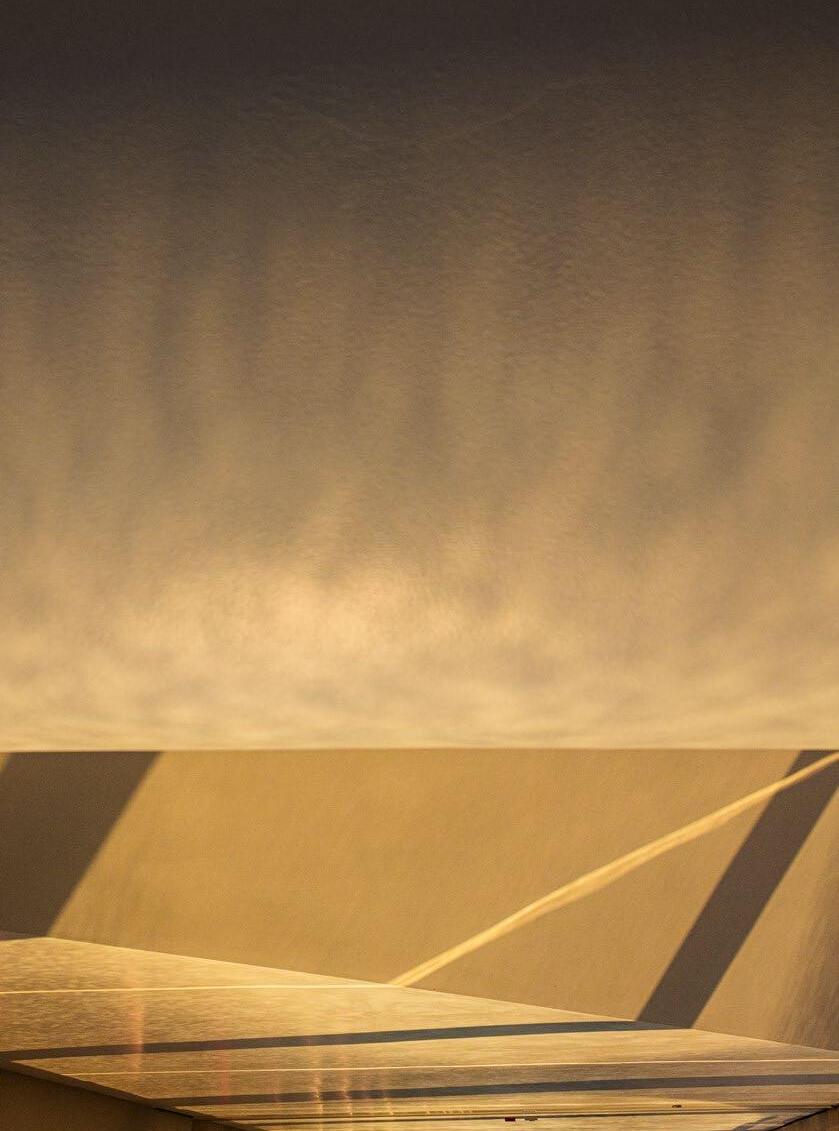

FOTOSTRECKE

DAS LICHT DER LIEBE

VON JULIA KNOP

48

MUSIKLEXIKON STICHWORT »LIEBE«

Es gibt nichts, wozu die Musik nichts zu sagen hätte.

VON CLEMENS MATUSCHEK

18

LOVE EST. 2023

WIE WIR LIEBEN

Das CommunityProjekt der Elbphilharmonie

VON DOMINIK BACH

50

BAROCCO

TÜREN IN DIE GEGENWART

Kirill Serebrennikov feiert die Einzigartigkeit des Individuums.

VON JOACHIM LUX

25

TAMARA STEFANOVICH

DIE ALLROUNDERIN

Die Pianistin und ihr Konzertmarathon

VON SIMON CHLOSTA

58

UMGEHÖRT

LIEBLINGS-LIEBES-LIEDER

Eine Frage, sieben Antworten

VON LAURA ETSPÜLER

SONA JOBARTEH

NICHT EINFACH DIE ERSTE

Ein neues Rollenverständnis für die GriotTradition

VON STEFAN FRANZEN

68

ENGAGEMENT

ICH BIN EIN FAN

VON CLAUDIA SCHILLER

70

MITARBEITER

TATSÄCHLICH LIEBE!

Diese Paare haben sich über die Elbphilharmonie kennengelernt.

VON FRÄNZ KREMER

74

REPORTAGE

DIE LIEBE, EIN KUNSTSTÜCK

Wie wird eigentlich aus Liebe Kunst?

VON STEPHAN BARTELS

82 IMPRESSUM

FÖRDERER UND SPONSOREN

88

CHANSON

ICH SCHREIBE, ALSO SINGE ICH

In Frankreich ist das Chanson nicht nur nationales Kulturgut, sondern auch quicklebendige Tradition.

JULIA BULLOCK

»DUNKELHEIT KANN FASZINIEREND SEIN«

Die Sängerin über Olivier Messiaens Liebesliederzyklus »Harawi« und ihren musikalischen Erkenntnismoment

VON BJØRN WOLL

ALTE MUSIK

HIMMLISCHES VERLANGEN

Kaum eine Liebeslyrik hat so viel Musik inspiriert wie das biblische »Hohelied des Salomo«.

VON REGINE MÜLLER

ACHTZIG STICHWORTE AUS

ROLAND BARTHES »FRAGMENTE EINER SPRACHE DER LIEBE« (1977)

FOTOS VON

MARTINA MATENCIO

FOTOS VON

MARTINA MATENCIO

och, sogar Frédéric Chopin hat Liebeslieder geschrieben, aber nicht sie machen ihn zum vielleicht größten Seelenversteher und Menschenkenner, der je komponiert hat. Es sind seine Klavierwerke, die einfache Genretitel tragen, Balladen, Scherzi, Nocturnes, Mazurken, Études, Préludes, unterschieden nach Opuszahlen und Tonarten. Hie und da ein Widmungsträger, eine Widmungsträgerin, jahrelang eine komplexe Beziehung mit einer außergewöhnlichen Frau – alles kein Grund, nach versteckten Botschaften zu suchen oder gar ein Stück auf einen Eindruck festzulegen. Aber es gibt bei Chopin einen ungeheuren Reichtum an Nuancen, Gesten, Blicken, Bildern, Atmosphären, an Ausbrüchen und Innigkeiten, alles zu einer Klarheit verdichtet, zu Charakteren auch, in denen man das Leben erkennt.

Oder einen geliebten Menschen. Der Autor wird hier nicht erzählen, welche Takte Chopins sein Leben veränderten, weil sie ihm die Augen öffneten. Aber dass Musik uns verstehen, bewegen und verändern kann, so binsenweise das klingt, sollte man schon bedenken. Musiker aller Zeiten haben sich mit dem Thema Liebe und seinen unzählbaren Aspekten befasst, explizit und programmatisch ebenso wie indirekt und verschlüsselt. Dass Musik »nicht zu unbestimmte Gedanken, um sie in Worte zu fassen, sondern zu bestimmte« ausspreche, wie Felix Mendelssohn schrieb, macht sie zum vielleicht

einzig angemessenen Medium für den übergreifenden »Diskurs über die Liebe«, den der französische Denker Roland Barthes anregte.

Dieser Diskurs werde zwar »von Tausenden von Subjekten geführt«, aber »in extremer Einsamkeit«. In historischer Umkehrung sei »nicht mehr das Sexuelle unschicklich, sondern das Empfindsame«. Um den Diskurs zu starten, trug Barthes 1977 »Fragmente einer Sprache der Liebe« zusammen. Achtzig Stichworte, sortiert von »Abhängigkeit« bis »Zugrundegehen«. Die Musikwelt der Liebe und des Liebens kann man nicht in solchen Fragmenten erkunden. Aber wie Barthes können wir anstelle einer Ideengeschichte den Situationen und Affekten folgen, in denen sich so viele individuelle Leben treffen. Die »Süße des Anfangs«, wie er es nennt, die Hürden und Verbote, die Erfüllung, die Sinnlichkeit, die Eifersucht … Es könnte sich zeigen, dass Musiker und Hörer schon lange den Diskurs führen, den Barthes vermisste.

Diskurs! Was für ein Wort, wenn man Elton Johns »Blue Eyes« hört. Aber wo kommt er her, der Septnonenakkord, mit dem der Sänger uns zum Weinen bringen kann? Erstens natürlich vom Himmel, aber zweitens aus jahrhundertelanger Arbeit am klingenden Ausdruck von Gefühlen. Was an Emotionswundern allein in Jazz, Pop, Rock zusammenkommt, welche Linien sich in ihnen treffen, das würde diesen Text allerdings komplett sprengen. Hören wir sie einfach innerlich mit bei dieser kleinen tour d’amour durch die Klassik.

Übers Verknalltsein sind Aberhunderte von Liedern geschrieben worden, vier der berühmtesten am Beginn der »Dichterliebe« von Robert Schumann zu Heinrich Heines Gedichten: »Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen / da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen.« Im letzten Lied freilich wird die Liebe eingesargt, samt Herz und Schmerz. Wo auch immer ein Komponist, eine Komponistin einen größeren Bogen spannt, scheint im Beginn der Liebe bereits ihr Ende zu liegen (selbst in den »Blue Eyes« schimmern schon Tränen). Wer allein die tausenden von Opern seit Claudio Monteverdis »Orfeo« daraufhin untersuchen wollte, hätte keine Zeit mehr für amouröse Verabredungen.

In seiner Symphonie dramatique »Roméo et Juliette« nimmt sich Hector Berlioz Zeit für das Glück. In ADur zeigt er den nächtlichen Garten, aber diese Tonart weitet sich in sanften Klängen zu einem magischen Moment, als um ein einsames E der Querflöte sich das A der ersten und das C der zweiten Geigen legen, darunter in den Bratschen ein Fis. Man muss diese Töne so genau benennen, wir werden dem Akkord (um einen Halbton versetzt) wiederbegegnen, bei Wagner – der für den Abend der Pariser Uraufführung 1839 auf der Gästeliste steht –, in einer anderen Musik der Liebe, »Tristan und Isolde«. Bald beginnen Romeo und Julia im Orchester zu sprechen. Es ist eine zärtliche, aber auch traurige Musik, es ist Rückblick darin, Beschwörung. Wagner wird Berlioz später nicht von ungefähr ein Exemplar der Partitur des »Tristan« mit diesen Worten widmen: »Au cher et grand auteur de Roméo et Juliette.«

In beiden Werken geht es um eine Liebe gegen Widerstände und Verbote. Die Musik ist aber auch jenseits dieser Dramen voll von Hürden und Ungelebtem. Die vom Vater weggeschlossene Angebetete, von der die Komponistin Barbara Strozzi in ihrer bewegenden Arie »Lagrime mei« erzählt, ist nicht nur venezianische Realität des 17. Jahrhunderts. Unsichtbare Mauern gibt es überall, bis heute. »Kann unsre Liebe anders bestehn als durch Aufopferungen, durch nicht alles verlangen, kannst du es ändern, daß du nicht ganz mein, ich nicht ganz dein bin«, schreibt der 41jährige Ludwig van Beethoven einer Frau mit dem Bleistift, den sie ihm geschenkt hat. »Ich weine wenn ich

denke daß du erst wahrscheinlich Sonnabends die erste Nachricht von mir erhältst – wie du mich auch liebst –stärker liebe ich dich doch …« Am nächsten Tag: »guten Morgen am 7ten Juli – schon im Bette drängen sich die Ideen zu dir meine Unsterbliche Geliebte, hier und da freudig, dann wieder traurig. […] leben kann ich entweder nur gantz mit dir oder gar nicht […].« Antonie von Brentano, die mutmaßliche Empfängerin, war verheiratet. Da man Beethovens Brief in seinem Nachlass fand, ist nicht einmal sicher, ob er ihn je abschickte oder ihn von Antonie zurückerhielt. Er hat nie weitere Beziehungen zu Frauen gehabt.

Er hat aber vier Jahre später den Liederzyklus »An die ferne Geliebte« vollendet; der eigens dafür geschriebene Text von Alois Jeitteles endet so: »Dann vor diesen Liedern weichet / Was geschieden uns so weit, / Und ein liebend Herz erreichet / Was ein liebend Herz geweiht.« Die »ferne Geliebte« wurde umgehend ein Zentralbegriff der deutschen musikalischen Romantik, und als Johannes Brahms sich mit zwanzig Jahren aussichtslos in die Frau seines Mentors Robert Schumann verliebte, zitierte er in seinem sehnsuchtsvollen Klaviertrio Opus 8 genau das Motiv aus Beethovens »Ferner Geliebter«, das auch Schumann selbst gern auf Clara bezog. Auch da zeichnet sich ein Diskurs über die Liebe ab – wobei Brahms in einer späteren Fassung des hMollTrios alle ClaraBezüge tilgte.

IN STETEM HERZKLOPFEN

Alban Berg hielt es derweil mit »Tristan«, als er sich, vierzehn Jahre nach der Eheschließung mit Helene Nahowsky, 1925 in eine andere Frau verliebte: Hanna FuchsRobettin, die Schwester Franz Werfels, verheiratet mit einem Prager Industriellen, mit dem sie Kinder hatte. Die Zuneigung zwischen dem 40jährigen Komponisten und der zehn Jahre jüngeren Hanna war gegenseitig und zumindest auf Bergs Seite von ungeheurer Heftigkeit. »Ich bin seit diesem größten Ereignis nicht mehr ich«, schrieb er ihr. »Ich bin ein in stetem Herzklopfen dahintorkelnder Wahnsinniger geworden, dem alles, was ihn früher bewegte …, vollständig gleichgültig, unerklärlich, ja verhasst geworden ist. Der Gedanke an meine Musik ist mir ebenso lästig und lächerlich, als jeder Bissen Nahrung, den ich gezwungen bin hinunterzuwürgen …«

Doch weder trennte sich Berg von Helene noch von der Musik. All seine Gefühle brachte er hinein in sein Streichquartett »Lyrische Suite«, dessen geheimes Programm er Hanna mitteilte. Der verzweifelte letzte Satz, Largo desolato, folgt demnach den Worten eines Gedichts von Charles Baudelaire in Stefan Georges Übersetzung: »Zu dir · du einzig teure · dringt mein schrei«. In der Mitte des Finales werden die ersten Takte des »Tristan« zitiert, in denen der Zahlen und Buchstabenfetischist Berg etwas ganz Persönliches gefunden hatte: seine und Hannas Initialen in Verschränkung. A und F in der ersten kleinen Sexte, B und H im Übergang zum EDurSeptakkord. Zu solchen Projektionen sind nur Kabbalisten, Psychotiker

Dann vor diesen Liedern weichet Was geschieden uns so weit, Und ein liebend Herz erreichet Was ein liebend

Alois Jeitteles’»Nimm sie hin denn, diese Lieder« in Ludwig van Beethovens »An die ferne Geliebte« (1816)

und Liebende fähig. Bergs Musik hat aber die Hörer schon bewegt, als sie vom heimlichen Programm noch gar nichts wussten.

ALL NIGHT LONG

Wie schön, nach all den Hürden und Heimlichkeiten nun mit Walther von der Vogelweide zur Erfüllung zu kommen, deren Spuren er im »Lindenlied« um 1200 sichert: »Under der linden an der heide / da unser zweier bette was / da muget ir vinden schone beide / gebrochen bluomen unde gras.« Und hinter Joseph Haydns fisMollKlaviertrio leuchtet eine Reiseliebe. Der Mann aus Esterháza, knapp 60 Jahre alt, war 1791 Stargast in London, wo er Rebecca Schroeter begegnete, der jungen Witwe eines Pianisten. Bald beginnen Rebeccas Briefe an ihn mit »My D« wie »Dear«. »My heart was and is full of TENDERNESS for you, but no language can express HALF the LOVE and AFFECTION I feel for you, you are DEARER to me EVERY DAY of my life.« Sie schreibt Noten für ihn, ist besorgt um seinen Schlaf, seine Kopfschmerzen, besucht seine Konzerte – und wird von ihm besucht: »I hope to see you my D[ea]r L[ove] on tuesday as usual to Dinner and all […] with me.« – Als Haydn das alles später seinem Biografen übergab, strich er den Satz ab »Dinner« fast bis zur Unentzifferbarkeit durch. Zwischen »all« und »with me« konnte der Musikwissenschaftler H. C. Robbins Landon das Wort »night« ergänzen – es ist zu anrührend, um es im Sinne Haydns zu verschweigen.

Wenn Joseph Rebecca portraitiert hat, dann im Adagio seines Klaviertrios in der so nächtlichen wie für Haydn noch entlegenen Tonart fisMoll aus einem der Bände, die er in London drucken ließ. Die Sammlung ist »Mrs Rebecca Schroeter« gewidmet, und in der Mitte des letzten Trios (HB XV /26 ) steht ein abgründig schönes, bewegtes FisDurAdagio. Haydn mochte es so gern, dass er es – in leichter spielbarem FDur – in seine Sinfonie Nr. 102 übernahm.

Claude Debussy bekannte sich in aller Öffentlichkeit zu dem Glück, das ihm im Sommer 1904 beschert war, und verband es mit drei Liedern. Nur war das Bekenntnis verschlüsselt. Zur Drucklegung schrieb er seinem Verleger: »Bei den ›Fêtes galantes‹ bitte ich Sie inständig, die folgendermaßen konzipierte Widmung nicht zu vergessen: ›Mit Dank an den Monat Juni 1904, gefolgt von den Buchstaben A.l.p.M.‹ Das ist ein bisschen mysteriös, aber man muss ja etwas für die Legende tun …« Er schrieb das auf Jersey, der Kanalinsel, auf die er mit seiner Geliebten geflohen war, jener Emma Bardac, die seine zweite Frau wurde und der die Widmung gilt: »À la petite Mienne«, »Für die kleine Meine«. Die erste der mélodies für sie, Paul Verlaines Gedicht »Les Ingénus« (»Die Arglosen«), beginnt so: »Die hohen Hacken kämpften mit dem langen Kleid / so, dass, je nach dem Weg und nach dem Wehen / des Winds, das Schimmern heller Waden kurz zu sehen / war! Und wir liebten diesen Hauch Verfänglichkeit.«

Bar solcher Eleganz, aber nicht der Magie sind in derselben Epoche die erotischen Visionen des russischen Musikmystikers Alexander Skrjabin. Als größtes Projekt plante er ein Ritual aus Tönen, Farben, Düften, Aromen, Bewegungen und Körperkontakten, an dessen Ende ein kollektiver Orgasmus die kosmische Ekstase auslösen sollte. Auf dem Weg dorthin wurde 1908 »Le Poème de l’Extase« vollendet, ein gigantisch besetztes Werk mit Spielanweisungen wie »mit zunehmend ekstatischer Wollust« – ein komplex und in soghafter Harmonik auskomponiertes Crescendo von 20 Minuten, an dessen Ende eine CDurFontäne aus dem Orchester hochschießt. Gut, man kann das auch anders hören. Aber selbst explizite Sexnummern in Pop und Rock nehmen sich gegen Skrjabins Ekstase wie keusche Versuchsanordnungen aus.

Im Gegensatz zur Intimität ist Eifersucht zuerst eine Projektion, so machtvoll freilich, dass sie oft keine handfesten Gründe braucht, um alles zu zerstören wie in Leo Tolstois Novelle »Kreutzersonate«: Ein Mann ist so überzeugt von der Untreue seiner jungen Ehefrau, dass er sie umbringt. Anlass ist deren gemeinsames Musizieren mit dem Geiger, den sie in Beethovens Sonate für Violine und Klavier, ADur, Opus 47, begleitet. Das Stück ist dem Geiger Rodolphe Kreutzer gewidmet, der es nie spielte, und dank Tolstoi ist es seit der Erstveröffentlichung seiner Novelle 1890 untrennbar mit einem tödlichen Ehedrama verbunden. Mehr noch: Leoš Janácˇek hat 1923 ein ganzes Streichquartett zu diesem Ehedrama komponiert, einschließlich eines Zitats aus Beethovens Kreutzersonate, ohne aber TolstoiSzenen in Tönen auszubuchstabieren. Beim Anhören dieser melodisch zerfetzten, formsprengenden und unglaublich lebendigen Sätze stört es fast, an ihr »Programm« zu denken – es ist das geniale SturmundDrangWerk eines Siebzigjährigen. Zur Eifersucht hatte Janácˇek schon 1895 ein Orchesterstück

Die hohen Hacken kämpften mit dem langen Kleid so, dass, je nach dem Weg und nach dem Wehen des Winds, das Schimmern heller Waden kurz zu sehen war! Und wir liebten diesen Hauch Verfänglichkeit.

geschrieben, »Žárlivost«, Vorspiel zur Oper »Jenu ˚ fa«, und er war um die Jahrhundertwende nicht der einzige Komponist, den dieses Thema fesselte. Maurice Maeterlincks Drama »Pelléas et Mélisande«, in dem ein verzweifelter Ehemann den jungen Rivalen ermordet, beschäftigte Claude Debussy seit 1893. Im Monat der Uraufführung seiner bahnbrechenden Oper, April 1902, begann Arnold Schönberg mit seiner sinfonischen Dichtung »Pelleas und Melisande«, noch in nachromantischer Musiksprache. Sechs Jahre später geriet er selbst in ein Ehedrama, das mit dem Tod des »Rivalen« endete.

Der Eifersuchtskomponist schlechthin ist einer, der sich diesem Thema gar nicht explizit genähert hat – wenn auch dem Liebesschmerz, wie alle Madrigalisten des 16. Jahrhunderts. An dessen Ende treibt Carlo Gesualdo die polyphone Harmonik seiner Vokalmusik in Bereiche, in denen ein Tristanakkord gar nicht auffiele. Zugleich lebt er mit der grauenhaften Schuld, einen Doppelmord beauftragt und mitbegangen zu haben – an seiner Frau und ihrem Liebhaber. Ein Blutbad sondergleichen, von dem diese Gestalt nicht zu trennen ist. Juristisch wurde er, ein Fürst und mit der vatikanischen Elite eng verbunden, nicht verfolgt; man sah den Mord als Ehrensache. Ihn selbst aber verfolgte es. Und uns nötigt es zum Leben mit dem Widerspruch, der auch nicht verschwände, würde man eines der bedeutendsten Œuvres der Musikgeschichte einfach canceln: Ein großer Künstler kann ein grauenvoller Mensch sein – und umgekehrt.

Richtig lustig ist Eifersucht wohl nur einmal in der Musikgeschichte gewesen, im Kino. Billy Wilders erbarmungslose Komödie »Kiss me, Stupid« von 1964 spielt in einem amerikanischen Provinzkaff mit dem schönen Namen Climax. Kaum hat der biedere Klavierlehrer mit seiner jungen Gattin geschäkert, da packt ihn jäh die Eifersucht. Denn während sein Schüler in der guten Stube »Für Elise« weiterstümpert, sieht der Lehrer vorm Fenster den muskulösen Milchmann und verliert hörbar den Boden unter den Füßen. Was mag auf dem Zettel stehen, den seine Frau diesem Typen gibt? Orchesterbässe rumpeln unter der braven KlavierElise in den Abgrund, ein Cembalo fletscht die Zähne, Bässe, Schnitt – eine PsychoCollage des damals 35jährigen Filmkomponisten André Previn, der danach als Dirigent berühmt wurde.

Vom Ende einer Liebe erzählen viele Werke, als berühmtestes Arnold Schönbergs Streichquartett Opus 10 von 1908, in dem auch die Tonalität an ihr Ende kommt und eine Sopranistin Stefan Georges Worte singt: »… und Du lichter / Geliebter schatten – rufer meiner qualen – // Bist nun erloschen ganz in tiefern gluten …« Und da ist György Kurtág, der 1981 gleichsam das moderne Pendant zur »Dichterliebe« schreibt – aus der Perspektive und mit den Worten einer Frau, der russischen Dichterin Rimma Dalos und ihren »Botschaften der entschlafenen R. V. Trussova«, 21 Gedichte von rasendem Begehren bis zur Ernüchterung: »Ich stehe nackt vor dir – beiß mich irgendwo!« Die Stimme der Sopranistin springt durch eine verrückte Zirkusnummer. Die Nacktheit ist geschützt durch Übermut: quietschende Klarinette, triviale Repetitionen eines kleinen Ensembles, knappe Aktionen, rhythmisch verkantet. Alles in gedrängter Kürze, unter Druck. Am Ende ist die Liebende so tief verwundet, wie sie einmal glücklich war. »Für alles, was wir irgendwann zusammen taten, bezahle ich.«

Und dann ist da noch einmal Frédéric Chopin. Nein, immer noch keine Botschaft, kein Programm! Nur das letzte Werk, das er in Nohant begann, dem Landsitz von George Sand, im Sommer 1846, knapp zehn Jahre nach jenem Oktoberabend, an dem er ihr Zettelchen in seiner Tasche fand: »On vous adore. George.« In diesem letzten gemeinsamen Sommer hat sie ihm und Eugène Delacroix aus ihrem entstehenden Roman »Lucrezia Floriani« vorgelesen, in dessen männlichem Protagonisten sich Chopin als intolerant, hochmütig und eifersüchtig portraitiert findet. Am 17. Februar 1847 lauscht Sand, dem Gefährten längst entfremdet, mit Freunden in Chopins Pariser Wohnung seinem inzwischen vollendeten Werk, einer Sonate für Violoncello und Klavier. Es ist ein Dialog, ein Gespräch, wie Chopin es noch nie komponierte. Ohne sich als virtuoser Pianist zu verleugnen, lässt er sich ganz auf das andere Singen des Cellos ein, lässt sich in Doppelgriffen begleiten, begleitet selbst, eine beschwingte Unberechenbarkeit ist dabei, auch eine weite Melancholie. Es ist ein großes Gespräch, eine Wanderung durch Welt und Jahre, die nicht in der Wüste der Entfremdung endet. Es ist, wie es auch hätte werden können. Mit Schmerz und Trauer und Einsamkeit, das ja, aber immer einander zugewandt – in Liebe.

Claire Pommet alias Pomme

SCHULZ

Claire Pommet alias Pomme

SCHULZ

Kaum geschminkt steht sie am Bühnenrand im Scheinwerferlicht, den hübschen Bob nachlässig gekämmt, als wäre die Frisur vor einem Millionenpublikum nicht etwas, dem eine Frau allzu viel Aufmerksamkeit schenken sollte. Zum warmen Klang eines Streichorchesters ist die junge Französin soeben eine Showtreppe hinabgestiegen, hat sich seelenruhig ihre bereitstehende Gitarre umgehängt und dann allein zu singen und zu spielen begonnen, frei von jeder sichtbaren Aufregung. Auf einer großen Tafel über der Bühne leuchten die Worte »Pomme Göttingen«. Letzteres ist nicht etwa der Ort der Fernsehaufzeichnung, bei der die Sängerin mit dem fruchtigen Künstlernamen – Pomme heißt Apfel –ihren Auftritt hat; die Show läuft im Théâtre du Châtelet in Paris. »Göttingen« heißt das Lied der legendären Chansonnière Barbara, das Pomme an jenem Abend im März 2021 singt.

Der Mitschnitt davon ist auf YouTube zu sehen. Er steht mittlerweile bei zweieinhalb Millionen Klicks, zigtausend Likes und über 1.000 Kommentaren. Menschen aus aller Welt schreiben von Gänsehaut und Tränen, die ihnen Pommes schöne und ernsthafte, trotzdem irgendwie unbeschwerte Darbietung des Dreiminutenlieds bereitet. Viele der YouTubeKommentatoren haben es nie zuvor gehört. »Göttingen« ist selbst in Frankreich, Grande Nation auch des Chansons, inzwischen kein Allgemeingut mehr, schon gar nicht für die Generation Pomme. Seine Schöpferin Barbara (1930–1997) ist zwar die Ikone der aus gutem Grund für spezifisch französisch gehaltenen Liedermacherkunst, vor allem der von Frauen geschaffenen; aber sind Künstler erst einmal in die höheren Sphären mythischen Ruhms aufgestiegen, lösen sich Werk und Name mehr und mehr voneinander. Jeder weiß dann von der Bedeutung der Person, doch ihr Werk kennt man kaum noch.

Viele sehen in Pomme, 1996 als Claire Pommet in der Nähe von Lyon geboren und aufgewachsen, wenn nicht eine Wiedergängerin, so doch die erste würdige Nachfolgerin der unvergessenen Barbara. Sie ist jedenfalls die bekannteste junge Stimme des französischen Chansons,

dem das Internationale Musikfest Hamburg im Mai einen Themenschwerpunkt widmet – außer Pomme gastieren auch Albin de la Simone und Keren Ann im Kleinen Saal der Elbphilharmonie.

HOMMAGE IN SCHWARZ

Der feine schwarze Rollkragenpullover, den Pomme bei der »Symphonissime«Fernsehshow im Châtelet trug, war gewiss als ExistenzialistenReverenz an Barbara zu verstehen, die stets in Schwarz und mit Schwarz ummalten Augen vor ihr Publikum trat. Für Barbara, deren Kindheit und Jugend als Jüdin im besetzten Frankreich von latenter Lebensgefahr und Ausgrenzung geprägt war, kam der Ruhm, der ihr das Leben etwas erleichterte, vergleichsweise spät. Pomme singt und denkt sich Lieder aus, seit sie ein Kind ist, und sie wusste immer, wo sie hinwollte: auf die Bühne, mit eigenen Liedern. Früh hat sie sich zu ihrer sexuellen Orientierung (Frauen) bekannt und ihre Karriereanfänge mit 16 Jahren im von Männern geprägten Business als sexuell traumatisierend beschrieben. Das enge Umfeld der Chansonlegende Barbara ist sich einig, dass Barbara als Heranwachsende von ihrem Vater wiederholt sexuell missbraucht wurde. Manche Texte der Sängerpoetin, zwischen den Zeilen gelesen, stützen diese Annahme. Sie selbst hat darüber ihr Leben lang geschwiegen. Pomme hat sich über ihre leidvollen Erfahrungen in der Öffentlichkeit mit der gebotenen nachträglichen Wut geäußert. Sie ist ein Kind unserer Zeit, wie Barbara eines der ihren war.

Wie aber kommt eine Spätgeborene und früh Berufene wie Pomme, die sich sonst Texte und Musik selbst schreibt, mit Mitte zwanzig darauf, ausgerechnet »Göttingen« zu singen, jenes Lied, das Barbara an einem Julinachmittag des Jahres 1964 im Innenhof des Jungen Theaters Göttingen schrieb, am Ende einer triumphalen, dabei von ihr zunächst nur widerstrebend angenommenen Konzertreise ins Nachbarland rechts des Rheins, ins Land der Täter? »Göttingen« ist eine feine poetische Skizze und doch unmissverständlich; ein humanistischer, vorsichtig versöhnlicher Kommentar

In Frankreich ist das Chanson quicklebendige Tradition und nationales Kulturgut, für uns rechts des Rheins auch Projektionsfläche und Identifikationsgenuss.

VON TOM R.

zum schwierigen deutschfranzösischen Verhältnis, das sich, politisch verordnet, damals zur Freundschaft zwischen den beiden so lang verfeindeten Nationen zu wandeln hatte. Ein Jahr zuvor hatten Konrad Adenauer und Charles de Gaulle im ÉlyséePalast einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet.

»Göttingen« wurde für die Deutschen zu einem bedeutsamen Lied – auch deshalb, weil das französische Chanson ansonsten sehr gut auf Deutschland verzichten kann. Umgekehrt war das ganz anders. Französische Chansons dienten ab den späten Fünfzigerjahren als ideale Projektionsfläche für jene Deutschen, denen die Scham über die Okkupation Frankreichs und die zahllosen dort verübten Verbrechen während der Hitlerjahre in den Knochen saß. Insgeheim sehnte sich der deutsche Michel ja schon mindestens seit Heinrich Heines Zeiten nach der Libertinage linksseits des Rheins, bewunderte den rebellischen Geist der Nachfahren der Gallier, ihr Misstrauen gegen den Staat. Frankreich blieb bis weit hinein in die Siebziger das Sehnsuchtsland, die Wunschheimat unzähliger Deutscher, von denen indes nur wenige die Tücken und Hürden der anderen Sprache so weit meisterten, dass man sie im Ausland nicht sofort als boches identifizierte –und spürbar Abstand von ihnen nahm.

Gern unterwarf sich der frankophile Nachkriegsdeutsche der Herablassung und der Neigung zur grenzenlosen Nabelschau der Franzosen, in deren Land sich aufhalten zu dürfen, als kaum steigerbares Vergnügen galt. Wer hätte nicht leben wollen wie Gott in Frankreich? Das Savoir vivre der Nachbarn wurde zur Kopiervorlage: Wein, Baguette, Boursin direkt aus der Packung für die Schüler und Studentengeneration, die im Renault R4 mit Lenkradschaltung bei aufgeschobenem Seitenfenster mit herausgestrecktem Ellenbogen lässig durch Heidel

berg, Berlin oder Köln schaukelte, Gauloises ohne Filter rauchend und zu Hause mit roten Ohren »Je t’aime … moi non plus« von Serge Gainsbourg und Jane Birkin hörend. Bei den Betuchteren unter den gallomanen Deutschen sorgten Foie gras, Chablis, Petits fours und die von Roland Barthes zum Mythos des Alltags verklärte Citroën DS, die maximal weich dahinrollende Göttin auf vier Rädern, für Identifikationsgenüsse.

Unter allen Desideraten aber war das größte und verlockendste der Eros, befeuert von Henry Millers »Stille Tage in Clichy«, von Brigitte Bardots Mund, von der amourösen Hitze JeanPaul Belmondos und Jean Sebergs in Godards »Außer Atem«. Und natürlich lehrten Lieder von Chansonniers wie Léo Ferré, Georges Brassens oder Jacques Brel, von Édith Piaf, Juliette Gréco, Johnny Hallyday, Dalida und Charles Aznavour, von Georges Moustaki, Jacques Dutronc und Françoise Hardy die germanischen Puritaner: Die Franzosen sind uns in der Kunst des Lebens weit voraus. Wenn sie’s vermasseln, tun sie es mit Anmut, und sie verstehen einfach mehr von der Liebe.

VIVE LA RENAISSANCE!

Dass eine auf Französisch singende junge Künstlerin wie Pomme heutzutage zu Hause wieder auf so große Begeisterung und Zustimmung stößt und auch in Deutschland auffallend viel Gehör findet, freut den nicht mehr ganz so jungen auf Französisch singenden Künstler Albin de la Simone ganz außerordentlich. Und das nicht nur deswegen, weil er ihr zweites Album (»Les failles«, 2020) produziert hat. Der Mann mit dem sonderbaren Nachnamen – die Simone ist ein Rinnsal in der Picardie im französischen Nordosten, wo seine Familie herkommt –beobachtet gerade eine Renaissance des Chansons, jener Gattung des Liedschaffens, die in Frankreich, wenn überhaupt, nur dadurch definiert ist, dass in französischer Sprache gesungen wird.

»Inzwischen sind sich viele junge Leute nicht mehr zu schade, wieder auf Französisch zu singen, im Gegenteil, sie finden da ihre Identität.«Albin de la Simone

Anfang des Jahrtausends sei das zuletzt in Mode gewesen, sagt de la Simone, aber mit eher mittelmäßigen, wenig poetischen Texten über allzu Alltägliches. »Davon hatten die Leute bald genug«, erzählt er. »Dann gab es sehr viel Folk von Leuten, die sich weiße Gewänder anzogen und zur AkustikGitarre auf Englisch sangen. Inzwischen sind sich viele junge Leute nicht mehr zu schade, wieder auf Französisch zu singen, im Gegenteil, sie finden da ihre Identität. Es ist seltsam: Es gibt die Alten und die Jungen, viele bis 30, viele ab 45. Dazwischen aber eigentlich nichts.«

Viele Chansonniers aus Frankreich sind, wie einst die Cantautori in Italien oder die Liedermacher in Deutschland, Texter und Komponisten in Personalunion. Das gilt auch für Albin de la Simone. Er hat Jazz studiert, als Keyboarder mit Größen wie Angélique Kidjo und Salif Keïta Konzerte gegeben und war als Studiomusiker in Paris lange Jahre gut im Geschäft. Musik geht ihm vergleichsweise leicht von der Hand. Er liebt schlichte, dafür oft raffiniert zusammengesetzte Akkorde und schreibt Melodien, die sich unmerklich und dann sehr hartnäckig im Gedächtnis einnisten. Aber das Finden der richtigen Worte ist für ihn jedes Mal eine Qual. Manche Texte brauchen Jahre, ehe sie seinen Maßstäben genügen. »Ich schreibe Notizbuch um Notizbuch voll, aber das allermeiste ist einfach nur Mist«, sagt er. «Oft fühle ich mich als der totale Versager.«

Am Ende der Schinderei aber hat Albin de la Simone das Lebensgefühl und die Lebensrealität seiner

Generation einmal mehr in knappe, minutiös gearbeitete Zeilen verdichtet, die oft beiläufig klingen und einen doch ins Herz treffen. Vor allem die Chansons seiner beiden letzten Alben, »L’un de nous« (2013) und »Un homme« (2017), gewinnen bei jedem Hören, mal durch ihre sanfte Ironie, mal durch die Perspektive, die er einnimmt, mal durch überraschende Wendungen. Albin de la Simone verbindet auf fast mirakulöse Weise Worte und Klänge zu einer neuen, schwerelosen, unauflöslichen Substanz, die die Seele nährt und dem Geist genügend Futter gibt. Und tanzen kann man zu seinen Chansons auch.

NOBLE MONOCHROMIE, KLUGE MELANCHOLIE

»Ich schreibe, also singe ich«, sagt de la Simone, und variiert dabei offenbar ganz aus Versehen René Descartes’ berühmte Maxime »Ich denke, also bin ich«. Eigentlich nur deshalb singen, weil man Texte schreibt: Diese Haltung lässt sich auch bei Keren Ann vermuten, der vorzüglichen Musikerin mit vielen Mutter und Vaterländern – Israel, die Niederlande, Frankreich, England. Ihr Gesang ist warm timbriert, aber er geht zum Hörer wie auf leise Distanz. Ihre Stimme klingt auf noble Weise monochrom, und immer scheint sie mehr zu wissen, als sie preisgibt.

Weil sich in den zwanzig Jahren ihrer Berufstätigkeit viel exquisites Material angesammelt hat, feiert Keren Ann, eine Meisterin der klugen Melancholie, ihr Bühnenjubiläum mit sehr ausgefeilten Arrangements ihrer besten Chansons für Streichquartett. Doch steht sie nicht allein als Sängerin da vorn am Bühnenrand und überlässt das Musizieren den vier Herren vom Quatuor Debussy. Sie hat neben sich ein paar Gitarren stehen, akustische und elektrische. Unter den drei Gästen beim Internationalen Musikfest aus Frankreich hat Keren Ann die viel bewunderte endemische Kunst des Chansons am weitesten in die Welt hinausgetragen. Wohl deshalb, weil sie nicht nur auf Französisch, sondern die Hälfte ihrer Lieder auf Englisch singt. Die Chansonnière als Singer/Songwriterin: Das ist für deutsche Ohren inzwischen das ungleich vertrautere Terrain.

M MEHR RUND UM DAS INTERNATIONALE MUSIKFEST

FINDEN SIE UNTER: WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK

ALBIN DE LA SIMONE

Sa, 29.4.2023 | 20:30 Uhr

Elbphilharmonie Kleiner Saal albin de la simone (Gesang, Gitarre, Bass, Klavier), Marie Lalonde (Gitarre, Bass), Marielle Chatain (Posaune, Klavier, synthesizer), Franck M’Bouéké (schlagzeug)

KEREN ANN

So, 14.5.2023 | 20:30 Uhr

Elbphilharmonie Kleiner Saal Keren ann (Gesang, Gitarre)

Quatuor Debussy

POMME

Mi, 7.6.2023 | 20:30 Uhr

Elbphilharmonie Kleiner Saal Pomme (Gesang, autoharp) »Consolation«

Unser Kolumnist liebt seine Heimat –aber nicht so sehr, wie seine Kinder ihre.

VON TILL RAETHER

ILLUSTRATION NADINE REDLICH

Es gibt sehr merkwürdige Menschen in Hamburg, sie heißen Berliner. Sie ziehen »nur wegen der Arbeit« nach Hamburg und kleben sich als erstes einen zwar dezenten, aber unübersehbaren Aufkleber von Hertha BSC oder Union Berlin ans Auto. Sie lesen am Frühstückstisch in Altona die Lokalnachrichten aus TreptowFriedrichshain und reden über den Ausbau der A 100, bevor sie sich auf der Elbchaussee in den Stau stellen. Sie schaffen es, in jede Unterhaltung einfließen zu lassen, dass sie aus Berlin kommen. Dies ist nicht immer einfach, aber sie sind darin sehr geschickt (gewissenlos). Sag ihnen, du gehst Dienstag und Freitag auf den Isemarkt, und sie werden dir antworten: »Also, auf dem Winterfeldplatz ist ja immer Mittwoch und Sonnabend Markttag.«

Diese Menschen haben ihre BerlinLiebe, die sie sich in Berlin niemals hätten anmerken lassen, in Hamburg zum Hauptbestandteil ihrer Persönlichkeit gemacht. Sie halten es nicht aus, in der einen Stadt zufrieden zu sein, ohne ständig darauf hinzuweisen, dass sie aus der anderen kommen. Das einzige, was den Umgang mit diesen Menschen erträglich macht, ist die Aussicht, dass sie »in zwei bis drei Jahren wieder zurück nach Berlin« gehen. Zumindest flechten sie dieses leere Versprechen in jedes Gespräch ein.

Ich habe jedes Recht und alle Kenntnisse, um mich über diese Menschen lustig zu machen, denn ich war einer von ihnen. Bis ich feststellen musste, dass BerlinLiebe nicht vererblich ist, und dass sie sich auch nicht erzeugen lässt, indem man seine Kinder mit PlattenhardtTrikots, PeterFoxAlben und LoriotAbenden ausstattet. Meine Kinder lieben Hamburg. Ja, sie lieben – und hier wird es kompliziert – sie lieben Hamburg mehr, als ich Berlin je geliebt habe. Es ist für sie selbstverständlich, weil sie es aus ihrer Geburtsstadt an Alster und Elbe nicht anders kennen: An Hamburg erfreut man sich unvoreingenommen; die Liebe der Menschen zu ihrer Stadt ist hier

unkompliziert wie ein MatjesBrötchen. In Berlin merkt man immer erst, was man an der Stadt geliebt hat, wenn man weg ist von den stundenlangen Wegen, dem monatelangen Warten auf Behördentermine, der jahrzehntelang verschandelten Innenstadt und den tollwütigen Füchsen auf den Parkplätzen der Gewerbegebiete. Berlin wird liebenswerter, je länger man weg ist.

Es hat zwanzig Jahre gedauert, bis mir klar wurde: Meine durch Wegzug aus der Hauptstadt entstandene BerlinLiebe wird von meinen Kindern nicht geteilt. Sie sitzen mit mir am Ottenser Abendbrottisch und geben völlig ungeniert zum Besten, wie sehr sie Hamburg »feiern«, und dass Altona »bestes life« ist (dieses Gespräch fand etwa 2017 statt). Streng weise ich sie darauf hin, dass ihre Großeltern noch in Berlin leben, und dass ihre Mutter und ihr Vater dort aufgewachsen sind, und dass es ihnen (mir gehen die Argumente aus) dort doch immer so gut gefällt, wenn wir zu Besuch sind.

Sie zucken die Achseln und sagen: »Aber Hamburg ist schöner.« Dann schwärmen sie weiter. Es tut ein bisschen weh.

Meine Kinder können lieben, wen und was sie wollen. Und ich weiß ja, womöglich haben sie recht. Ich ertappe mich selbst immer häufiger dabei, wie ich sage, ich hätte zwar Heimweh nach Berlin, aber zumindest die »Lebensqualität« sei in Hamburg zugegebenermaßen besser. Ist Lebensqualität nicht eigentlich nur ein ängstliches Wort für »alles«?

Ich glaube, was mich an der HamburgLiebe meiner Kinder wirklich schmerzt, ist der Abschied von meinem Persönlichkeitskern. Du kannst nicht für immer Berliner in Hamburg bleiben. Spätestens, wenn du selber Hamburger in die Welt gesetzt hast, wird es Zeit, sich eine andere Persönlichkeit zuzulegen. Ich glaube, ich schaffe mir ein Longboard an.

Beim Community-Projekt »Love est. 2023« erarbeiteten unterschiedlichste Menschen aus Hamburg ein szenisches Konzert zur größten Sache der Welt.

VON DOMINIK BACH

FOTOS ISABELA PACINI

Einmal auf der Bühne im Großen Saal der Elbphilharmonie stehen – dieser Traum geht für einige Hamburgerinnen und Hamburger beim bevorstehenden Internationalen Musikfest in Erfüllung. Passend zum Festivalmotto »Liebe« startete die Elbphilharmonie bereits vor Monaten ein mehrteiliges CommunityProjekt, dessen Ergebnisse im Mai zusammen mit dem Ensemble Resonanz präsentiert werden. Unter dem Titel »Love est. 2023. Wie wir lieben« gingen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seit September den Mysterien der Liebe auf den Grund und suchten unter professioneller Anleitung in unterschiedlichen Workshops und mit verschiedenen Kunstformen Antworten auf eine Frage, die die Menschheit von jeher beschäftigt: »Was ist Liebe?«

schen Radiosender »UVoice Radio«. Beim Thema Liebe denkt er in letzter Zeit häufig an seine Familie, an seine Mutter und seine zwölfjährige Schwester, die in ihrer Heimat, auf okkupiertem Gebiet im Osten der Ukraine geblieben sind. Den Kontakt zu halten, ist schwierig. Doch die Liebe zur Familie hat Pavlo dazu verleitet, sich für das CommunityProjekt der Elbphilharmonie anzumelden. Denn für den ausgebildeten Schauspieler ist Kunst ein Lebenselixier und der beste Weg, sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen. »Ich glaube, Kunst ist immer auch eine Art seelische Therapie«, erzählt er auf Englisch, »denn man muss sehr vieles hinterfragen: Wer bin ich? Wie fühle ich mich? Was will ich ausdrücken? Wie schaffe ich es, dass andere mich verstehen?«

ohne auch nur ein einziges Wort gesprochen zu haben – einen Dialog, nur über den Körper! Ich wusste gar nicht, dass ich dazu in der Lage bin. Es war verrückt.«

KUNST ALS SPIEGEL DER SEELE

Einer der 118 WorkshopTeilnehmer ist Pavlo Kruzhnov. Der 31Jährige ist im März 2022 aus Kiew nach Deutschland geflohen. Seitdem versucht er, in Hamburg Fuß zu fassen, besucht Sprachkurse und arbeitet als Sprecher für den ukrainischdeut

Pavlo hat sich für den Workshop »Body & Soul« entschieden, bei dem der Körper als Ausdrucksmittel der Seele im Zentrum steht. Körpersprache ist universell verständlich, kennt keine Sprachbarrieren – für Pavlo ein entscheidender Punkt, denn trotz seiner Fortschritte im Deutschkurs, stellt ihn die Sprache im Alltag immer wieder vor Herausforderungen. »Doch als der Workshop vorgestellt wurde, fragte mich die Dozentin: ›Hast du einen Körper? Hast du eine Seele? –Dann bist du hier genau richtig.‹« Sie sollte Recht behalten, ein Großteil der Kommunikation verlief nonverbal. Pavlo erinnert sich an ein Schlüsselerlebnis: »Bei einer Übung sollten wir eigentlich nur die Bewegungen der anderen imitieren. Doch meine Übungspartnerin und ich fingen an, zu improvisieren, und probierten verschiedene Gesten aus, tasteten uns an unsere Grenzen heran, berührten uns. Irgendwann nahm ich sie auf den Rücken und trug sie durch den Raum. Als die Musik im Hintergrund verstummte, wurden wir beide von unseren Emotionen übermannt und brachen gleichzeitig in Tränen aus, weil wir realisierten, dass wir soeben einen tiefgründigen Dialog geführt hatten,

Sanjana Rastogi ist ebenfalls ein Teil von »Body & Soul«. Die 30Jährige ist im indischen Lakhnau geboren und im westafrikanischen Ghana aufgewachsen, ihre Familie ist über mehrere Kontinente verstreut. Für Sanjana ist die familiäre Fernbeziehung aber längst alltäglich geworden. Sie wohnt seit acht Jahren in Hamburg und arbeitet in einem Unternehmen für soziales Wohnen. Als das CommunityProjekt in einer der Wohneinheiten vorgestellt wurde, kribbelte es der HobbyTänzerin sofort in den Füßen: »Ich bin keine berühmte Sängerin und keine berühmte Tänzerin. Trotzdem öffnete sich hier plötzlich die Möglichkeit, auf einer Bühne zu stehen – in der Elbphilharmonie! Hier gehört die Bühne nicht nur den großen Stars, sondern auch normalen Menschen wie dir und mir.« ›

Der Workshop habe ihr sehr viel Selbstvertrauen gegeben, weil sie in einem geschützten Raum ihre Stärken und Schwächen austesten und besser kennenlernen konnte. Dadurch habe sich nicht nur ihr Verhältnis zu sich selbst, sondern auch das zu ihren Mitmenschen verändert: »Das Projekt hat mir gezeigt, dass ich meine Grenzen überschreiten und jede Menge erreichen kann, und dass alle Menschen auf ihre Art und Weise Stars sind.« Sie selbst würde diese Erkenntnis so formulieren: »Nur wer mit sich selbst im Reinen ist und sich selbst liebt, ist in der Lage, andere Menschen zu lieben.«

des Betriebs überrascht. »Ich habe Menschen kennengelernt, die ich zuvor noch nie gesehen habe, obwohl wir alle in der Elbphilharmonie arbeiten«, gesteht sie. Allein dafür habe sich der Workshop gelohnt. Denn durch das gemeinsame Musizieren sei der Umgang mit den Kollegen tatsächlich herzlicher und liebevoller geworden. Und auch persönlich freut sie sich: »Ich habe in diesem Haus schon so viel erleben dürfen, so viele Ecken gesehen, so viele Leute kennengelernt – lauter positive Erinnerungen. Aber auf der Bühne stand ich noch nie. Dass ich das bald im Großen Saal tun kann, ist eine große Sache für mich.«

Ulrike van der Ven hat ihr Arbeitsleben schon hinter sich und genießt seit einiger Zeit ihren Ruhestand. Wobei von Ruhe eigentlich keine Rede sein kann. Nachdem sie über 35 Jahre als Zahnmedizinerin in Hamburg gearbeitet hat, findet die 65Jährige nun endlich wieder Zeit, sich ihren Hobbys zu widmen. Früher hat sie Querflöte gespielt, bei »Love est. 2023« wollte sie aber etwas Neues ausprobieren und hat sich für den »Lyrics«Workshop entschieden, wo sie zusammen mit anderen Musikbegeisterten eigene Songs komponierte. Vor allem den intergenerationalen Austausch empfand sie als großen Gewinn. »Es hat mich sehr berührt, dass die Jüngeren noch ganz andere Fragen an die Liebe haben.

Auch Sarah Schneider liebt es zu tanzen. Deshalb hat sie ihr Hobby nach der Schule zum Beruf gemacht und Tanzpädagogik studiert. Heute arbeitet die 29Jährige freiberuflich als Tanzlehrerin für Kinder und Jugendliche. Da sie seit 2017 aber auch in Teilzeit im Backstagebereich der Elbphilharmonie tätig ist, konnte sie an dem Workshop teilnehmen, der sich eigens an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses richtete, um den Teamgeist zu stärken. Trotz ihrer langjährigen Erfahrung ist Sarah immer wieder von der Größe

Zum Beispiel: ›Wie kann man so etwas Komplexes lernen?‹« Dann fügt sie schmunzelnd hinzu: »Wir Älteren waren da schon etwas abgeklärter.«

Ein Patentrezept für die Liebe kann van der Ven aber trotz ihrer großen Lebenserfahrung nicht geben – möchte sie auch nicht. »Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass in den berühmten Liebesliedern und filmen stets die klassische, romantische Liebe glorifiziert wird. Die Menschen mögen das ja, es muss also ein gewissen Verlangen, eine gewisse Sehnsucht danach geben. Wenn man die Liebe aber

selbst beschreiben soll, sieht es oft ganz anders aus.« Insofern müsse jeder Mensch zu seinem individuellen Verständnis von Liebe gelangen. Ein paar Zutaten, die ihr besonders erfolgversprechend erscheinen, verrät sie dann aber doch: »Mit Neugierde und Fantasie, Beharrlichkeit und Disziplin kann man schon einiges erreichen.«

Würde man Sheida Mohammadi fragen, was sie dieser Auflistung noch hinzufügen wollte, sie würde »Mut« sagen. Denn das Projekt hat der 23Jährigen einiges an Überwindung abverlangt. Im »Expression«Workshop hat sie eine Choreografie erarbeitet, die das Verhältnis des Individuums zur Gesellschaft reflektiert. Vor allem der enge Körperkontakt war für sie zu Beginn recht befremdlich – und das, obwohl sie als Kind viel körperliche Zuneigung erfahren hat. Sheida ist im Iran, in der Nähe von Teheran, aufgewachsen und studiert nun seit drei Jahren Kulturwissenschaften in Lüneburg.

Neben dem Studium kellnert sie in einem Hamburger Restaurant, und eben dort, so sagt sie, habe sie die größte Veränderung an sich bemerkt: »Ich bin eigentlich eher introvertiert.

Aber das Projekt hat mir geholfen, aufgeschlossener gegenüber fremden Menschen zu sein. Bei der Arbeit habe ich früher immer einfach kassiert und wollte dann so schnell wie möglich wieder vom Tisch weg. Heute betreibe ich Small Talk und mache sogar Witze!« Durch den

Workshop hat sie zu sich selbst gefunden und geht nun selbstbewusst und offenherzig auf Menschen zu –für Sheida ist auch das eine Facette der Liebe.

Auch Jamil Alhamo hat am »Expression«Workshop teilgenommen. 2017 ist er mit seiner Familie von Syrien nach Hamburg gezogen, lernte Deutsch und nahm Unterricht in Schauspiel, Tanz und Gesang. In diesem Jahr macht er sein Abitur an der Stadtteilschule Hamburg Mitte, und auch künstlerisch hat er sich stark weiterentwickelt. Dass er all das aus eigener Kraft geschafft hat, darauf ist er sehr stolz. »Ich wollte eigentlich immer alles allein schaffen. Das machte mich unantastbar, ich wollte bloß niemanden an mich heranlassen«, erzählt er rückblickend. Beim »Expression«Workshop war jedoch Teamgeist gefragt, und tatsächlich gelang es Jamil, sich fallen zu lassen und den anderen zu vertrauen.

»Zu wissen, dass ich hier nicht alles allein tragen muss, war ein ungewohntes Gefühl – gleichzeitig aber auch sehr befreiend.«

Von diesem Gefühl möchte er sich auch in Zukunft etwas beibehalten, selbst wenn er genau weiß, dass er sich dafür etwas Zeit geben muss. Für diese Erfahrung ist er sehr dankbar und freut sich: »Dass eine Institution wie die Elbphilharmonie neben Musik auf allerhöchstem Niveau auch einen Platz für niederschwellige Angebote hat, bei dem alle mitmachen können, das ist schon klasse.«

LOVE EST. 2023. WIE

So, 14.5.2023 | 16 Uhr und 19 Uhr Elbphilharmonie Großer Saal ensemble Resonanz Tobias schwencke (Komposition) andreas heise (Choreografie) Michael Müller, Marie Petzold (Regie) abschlusskonzert des CommunityProjekts mit rund 80 hamburgern und hamburgerinnen

Tamara Stefanovich liebt Programme mit einem roten Faden durch die Musikgeschichte. Diesmal langt der Stoff für einen ganzen Konzertmarathon.

VON SIMON CHLOSTA

Für Eines hat die Pianistin Tamara Stefanovich überhaupt kein Verständnis: »Wir können uns nicht Künstler nennen, wenn wir nicht auch die Kunst unserer Zeit entdecken.« Oder, noch deutlicher formuliert: »Wer nur Romantik oder nur Klassik spielt, hat seinen Beruf irgendwie verfehlt.« Da trifft Stefanovich schon einen Punkt: Neue und neueste Musik hat im Klassikbetrieb ja tatsächlich noch oft eine Sonderstellung. Entweder widmen sich ihr ausgewiesene Spezialisten, gern auf Festivals wie in Darmstadt und Donaueschingen. Oder sie wird vorzugsweise in der ersten Konzerthälfte gespielt, vor dem Beethoven, weil man fürchtet, das Publikum könne sonst davonrennen.

Stefanovich hingegen integriert die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts so selbstverständlich, so klug und nachvollziehbar und aus einem inneren Bedürfnis heraus in ihre Programme wie wenige andere ihrer Kolleginnen und Kollegen. Dabei war sie in puncto Neue Musik selbst eine Spätzünderin. 1973 in Jugoslawien geboren, lernte sie das Klavierspiel »in einem OstblockBootcamp«, wie sie selbst sagt. Während dieser Zeit ging es vor allem um technische Perfektion, was Fluch und Segen zugleich bedeutete: »Es ist auf jeden Fall wichtig, das Instrument zu beherrschen. Man muss diesen Ferrari fahren können, ohne Gefahr für sich und das Publikum. Aber es gab in dieser Pädagogik damals den Wunsch, dass man ein absolutes Resultat anstreben soll. Damit kommt man in eine sportliche Art der Vorbereitung, in der jedes Detail durchgeplant wird.«

Als Anfang der Neunzigerjahre die Jugoslawienkriege ausbrachen, zog Stefanovich von Belgrad in die USA , um ihr Studium am Curtis Institute of Music in Philadelphia fortzuführen. Drei Jahre später ging es dann weiter nach Deutschland, was sich vor allem zu Beginn als Herausforderung darstellte: »Ich kam mit vollem DAAD Stipendium und vielen Extras, doch dann verhängte Deutschland wegen der Balkankriege Sanktionen gegen Serbien. Und plötzlich wurde mein Leben viel reduzierter, weil ich mit dem Ende Jugoslawiens für jedes Land ein Visum brauchte. Viele Konzerte waren futsch, auch zu Wettbewerben konnte ich nicht fahren. Ich habe von 300 DMark im Monat gelebt, jahrelang im Studentenwohnheim gewohnt, an der Garderobe, in der Bibliothek und als sehr schlechte Kellnerin gejobbt und nur einmal am Tag gegessen.« Als Opfergeschichte möchte sie das allerdings nicht verstanden wissen.

Trotz des schwierigen Starts sollte sich Deutschland bald als Glücksfall herausstellen. Denn mit PierreLaurent Aimard, dessen Schülerin sie an der Kölner Musikhochschule wurde und mit dem sie bis heute eine enge künstle

rische Partnerschaft verbindet, trat nun mit Nachdruck die Neue Musik in ihr Leben. Aimard bot damals einen Kurs über Pierre Boulez’ hochkomplexes Klavierwerk »Structures« an, an dem Stefanovich teilnahm: »Ich kam also in den Kurs, hörte diese Musik und wusste nicht, ob ich sie mochte. Damals habe ich gelernt, wie wichtig es sein kann, nicht immer sofort einen klaren Standpunkt zu vertreten, sondern abzuwarten, sich Offenheit zu bewahren. In der Pause kam Aimard zu mir und wollte wissen, wie es mir gefallen habe. Ich sagte: ›Weiß nicht.‹ Er darauf: ›Wunderbar. Bleiben Sie einfach neugierig.‹ Das war wie eine Initialzündung für mich: Auf zu neuen Ufern!« Dass solchen Werken, die inzwischen ja gar nicht mehr so neu sind, wie es das Etikett »Neue Musik« suggeriert, in der Hochschulausbildung nach wie vor nur wenig Raum geschenkt wird, kritisiert Stefanovich stark: »Es kann nicht sein, dass man an deutschen Musikhochschulen tausende von Studenten ausbildet, die dann das Konzertexamen machen, ohne ein Stück von Stockhausen gelernt zu haben. Oder allenfalls in den Prüfungen ein einziges DreiMinutenStück Neue Musik spielen, und fast immer die gleichen, eine LigetiEtüde oder etwas von Arvo Pärt. Nichts gegen diese Komponisten, im Gegenteil. Aber es ist erstaunlich, dass man so gar nicht in Kontakt mit der eigenen Zeit ist.« Ihr Vorschlag zur Güte: »Es muss nicht jeder Neue Musik spielen, aber man muss sie wenigstens kennen.« ›

Stefanovich, die sich selbst als musikalischen »Vielfraß« bezeichnet, ist bei allem Einsatz für den Klang der Gegenwart eine Allrounderin geblieben. Die hochromantischen Klavierkonzerte von Sergej Rachmaninow hat sie ebenso im Repertoire wie Werke von Johann Sebastian Bach. Und unter Kirill Petrenko gab sie unlängst ihr Debüt beim Israel Philharmonic Orchestra in Tel Aviv –mit Mozart. Meist geht das eine jedoch nicht ohne das andere, das Alte nicht ohne das Neue, weshalb sie besonders Konzeptprogramme mit einem roten Faden durch die Musikgeschichte liebt. »Es ist doch interessant, zu zeigen, dass niemand alleine wie ein Himmelskörper nur um sich selbst kreist.« Soll heißen: Alles hängt mit allem zusammen, gerade auch in der Musik, weshalb ihre Konzerte oft einem Thema folgen. So spielte sie 2019 im Londoner Barbican Centre ein mehrteiliges Programm nur mit Etüden, was ihr viel Beachtung einbrachte. »Konzeptuell, musikalisch und technisch war das gesamte Konzert eine großartige Leistung«, konnte man hinterher zum Beispiel im »Guardian« lesen.

Nun legt Stefanovich nach und präsentiert einen mehrstündigen SonatenMarathon, der sie im Mai auch nach Hamburg führt. Das Besondere: Die klassische Hochphase dieser Gattung – Haydn, Mozart, Beethoven –spart sie dabei aus. Stattdessen wechseln sich Barockkomponisten wie Bach und Scarlatti mit Vertretern der Moderne ab, darunter so solitäre Figuren wie der Amerikaner Charles Ives oder die Russin Galina Ustwolskaja. »Ich will zeigen, wie eine alte Form mit starrer Struktur sich im Barock und im 20. und 21. Jahrhundert bereichert, und wie man sie mit Leben füllen kann«, erklärt Stefanovich ihr Konzept. Anhand von 19 Werken macht sie nachvollziehbar, wie die Gattung Sonate einst ihren Anfang nahm und standardisiert wurde und wie sich ihre Formen dann im 20. Jahrhundert erst individualisierten und

schließlich auflösten. Musikgeschichte live – oder eine Möglichkeit, »unsere Ohren zu reinigen«, wie es Stefanovich selbst ausdrückt: »Ich nutze solche Projekte, um meine archäologische Seite zu erkunden. Und ich nehme das Publikum mit auf eine Reise.«

Auch sie selbst begab sich jüngst noch einmal auf für sie völlig unbekanntes Terrain: die Improvisation, die heutzutage für klassische Musiker beinah keine Rolle mehr spielt – ganz im Gegensatz zu Mozarts und Beethovens Zeiten. Mit einem JazzTrio, bestehend aus dem Vibrafonisten Christopher Dell, dem Schlagzeuger Christian Lillinger und dem Kontrabassisten Jonas Westergaard, brachte Stefanovich unter dem Titel »SDLW « (die Anfangsbuchstaben ihrer Nachnamen) ein gemeinsames Album heraus, auf dem die vier »in Echtzeit komponieren«. Für Stefanovich eine ganz neue Herausforderung, die sie anfangs scheute – »weil ich dachte, nein, Improvisieren kann ich wirklich nicht. Ich gehöre zu den Leuten, die sehr viel über die Kontrolle und Erforschung von Kompositionen machen und mit Komponisten zusammenarbeiten. Der Prozess auf der Bühne ist also nur das Ergebnis einer sehr langen Arbeit. Die Freiheit oder auch Lockerheit für die Improvisation aber – dachte ich –, die habe ich nicht.« Das Trio lud sie trotzdem ein und überredete sie mitzumachen: »Ich wurde sehr glücklich gekidnappt!«

Besonders gefällt ihr an diesem Projekt, wie offen sich der künstlerische Prozess beim Improvisieren gestaltet – ganz im Gegensatz zu komponierter Musik: »Wir gehen nie mit diesem Optimierungswunsch ins Konzert, dass es gut wird. Es ist ja deine eigene Musik – du spielst, was du präsentieren willst. Deswegen kann auch niemand von außen sagen, wie es war. Und das hat mich wahnsinnig befreit.« Das einhellige Lob seitens der Kritik dürfte sie natürlich trotzdem freuen.

Und was folgt jetzt? Stefanovich weiß es selbst nicht so genau. »Ich spüre, dass ich zum ersten Mal kein Ende in Sicht habe, was Kreativität angeht.« Seit Kurzem lebt sie auch ihre künstlerische Ader aus und teilt unter dem Pseudonym »Aramat Art« Bilder auf Instagram; ein Hobby, das sie im vergangenen Jahr während ihrer CoronaIsolation begann – zunächst mit einem Eyeliner, weil gerade nichts anderes zur Hand war. Auch musikalisch wird sie weiterhin die ganze Palette bedienen: »Ich liebe es einfach, zwischen verschiedenen Arten der Musik hin und her zu fliegen – mal schauen, was da noch kommt.«

PIANOMANIA-MARATHON

Sa, 6.5.2023 | 17 Uhr

Elbphilharmonie Kleiner Saal Tamara stefanovich (Klavier)

sonaten von J. s. und C. P. e Bach, Busoni, D. scarlatti, Ives, Bartók, eisler, soler, hindemith, skrjabin, Roslawez, Janáček und Ustwolskaja

Das Konzert besteht aus drei je rund einstündigen Teilen; dazwischen gibt es zwei längere Pausen.

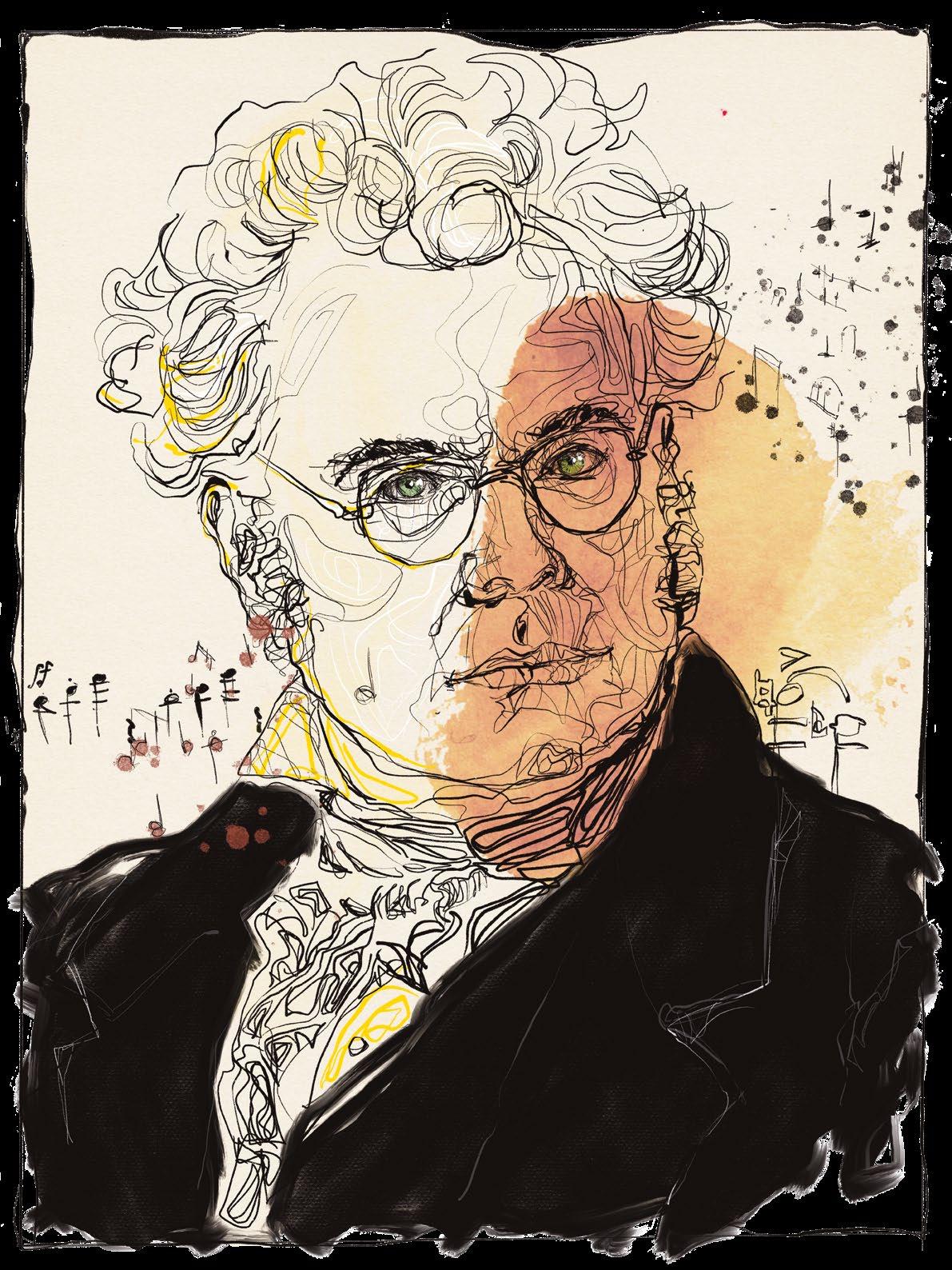

Franz Schubert und die Liebe

Ob Beethoven denn auch mein Lieblingskomponist sei, fragte mich vor kurzem eine Schülerin eines Bonner Gymnasiums, wo ich meinen Roman »Beethovn» vorstellte. Und so sehr ich Beethovens Musik liebe (vor allem sein Spätwerk), zögerte ich einen Moment, bevor ich aus dem Bauch heraus antwortete: Wenn ich einen einzelnen Lieblingskomponisten nennen müsse, dann würde ich Franz Schubert wählen. Ich bemerkte dabei, dass die Deutschlehrerin, die in der zweiten Reihe saß, zustimmend nickte, anscheinend ebenso intuitiv.

Was hat es mit dieser unmittelbar einsichtigen Schubertliebe auf sich? Hat sie mit der klischeehaften Schubertgemütsseligkeit früherer Jahre zu tun, der Vorstellung vom Schwelgen in Melodien und Wein? Vielleicht ist es das genaue Gegenteil. Viele Werke insbesondere aus den letzten vier Jahren von Schuberts allzu kurzem Leben (1797–1828) können einen stets aufs Neue derart erschüttern, dass man es kaum erträgt. Zum Beispiel Schuberts letztes Streichquartett aus seinem drittletzten Lebensjahr, im maßgeblichen Verzeichnis nach Otto Deutsch nummeriert als D 887, in der Tonart GDur. Nur, was heißt das hier schon: in GDur? Bereits das allererste Ereignis dieses Stücks besteht darin, dass ein anschwellender GDurAkkord schlagartig nach gMoll kippt. Simpler geht’s eigentlich nicht, und doch reißt es einem beim Hören die Beine weg oder eben den Konzertsessel, auf dem man sitzt, das Sofa, auf dem man lauschend liegt –den Boden unter der Seele. Allegro molto moderato, lautet die Spielbezeichnung für diesen ersten Satz. In emotionaler Hinsicht eine grobe Irreführung. Wie überhaupt bei Schubert die ergreifendsten Dinge und heftigsten Ungeheuerlichkeiten immer wieder unter dem Etikett Moderato stehen.

Im GDur/MollQuartett setzt sich der Sturz ins Bodenlose konsequent fort: Heftige Kontraste fegen im zweiten Satz das einleitende un poco moto fort. Die Erfahrung des unendlich zarten Mittelländlers zwischen den heftigen Zitterattacken der ScherzoAußenteile erinnert an die geradezu erschreckende Wirkung der Drei Klavierstücke D 946 aus Schuberts Todesjahr. Und das Finale ist eine einzige galoppierende Hetzjagd.

Wie nicht wenige seiner bedeutendsten Kompositionen wurde auch dieses »extremste Instrumentalwerk Schuberts« (Karl Böhmer) lange unterschätzt. Noch 1871, also fast ein halbes Jahrhundert nach Schuberts Tod, bezeichnete es ein Kritiker der ehrwürdigen Leipziger »Allgemeinen Musikalischen Zeitung« in orthodoxem Klassizismus als »wild, bunt, formlos« und monierte, dass »ein sehr verschwenderischer Gebrauch von äußerlich wirkenden Manieren, z. B. vor allem von dem sogenannten Tremolo gemacht (wird). Eine auch in manchen seiner Lieder angewandte Manier Schuberts, fortwährend mit Dur und Moll auf derselben Tonstufe zu wechseln, kommt hier bis zum Überdrusse vor, … ja, einer der vier Sätze schließt sogar mit dieser sinnlosen Wendung ab«. Musikwissenschaftliche Darlegungen, dass der simple Harmoniewechsel fürs ganze Quartett kompositorisch konstitutiv sei, darf man getrost dem Fachpersonal überlassen – und sich selbst als Hörer dem eigenen Erleben. Wer je Schuberts »Winterreise« gehört hat, wird sich wohl der Tränen entsinnen, die er vergoss, als er zum ersten Mal dem überwältigenden Umschlag von Moll nach Dur ausgesetzt war: »auf derselben Tonstufe« in der Traumruhe der verlorenen Geliebten im Eröffnungslied »Gute Nacht«. Oder auf anderer Tonstufe in der nächsten Phase des Wirklichkeitsverlusts, wenn an fünfter Stelle ›

mit dem »Lindenbaum« erstmals ein Lied in einer DurGrundtonart erklingt – und dieses betörend schöne Dur alles nur noch viel trauriger macht.

Die vollendete Trostlosigkeit der »Winterreise« rundet sich nicht nur in der perfekten Tristesse des abschließenden gespenstischen »Leiermanns« ab, sondern auch durch die biografische Überlieferung, Schubert habe noch im November 1828 auf dem Sterbebett an den Korrekturen dieses Werks gearbeitet. Nun hat die enorme Wirkung seiner Musik auf unsere Gefühle immer wieder das Bedürfnis hervorgerufen, eine ebenso enorme Lebensgeschichte des Komponisten aufzufinden. Oder eben zu erfinden. Keine Frage, worum sich diese große Story drehen muss: Wo war die Liebe im Leben des Komponisten, der so ergreifend über die Liebe schrieb, oder eben über deren Fehlen, den totalen, tödlichen Verlust?

Dabei stößt der Liebeslebensrückschluss ja selbst im Fall Beethoven an seine Grenzen, bei dem doch emotionales und (hetero)sexuelles Begehren noch vergleichsweise offen zutage liegen. Selbst dessen legendärer »Brief an die Unsterbliche Geliebte«, der jede Menge fiktionale und wissenschaftliche Biografik entzündete, könnte im prosaischsten Fall gar kein konkretes Bekenntnis sein, sondern lediglich eine Fantasie oder auch bloß eine Stilübung.

Was Schubert angeht, verlief vor einigen Jahren der beherzte Versuch, sein Liebesleben vom heteronormativen Kopf auf queere Füße zu stellen, einigermaßen im Sande. Zu den treibenden Kräften dieser Unternehmung gehörte

der psychoanalytisch inspirierte Amerikaner Maynard Solomon, der schon 1977 in seiner noch immer (zu) viel gelesenen genialischabwegigen BeethovenBiografie Haarsträubendes über aktives wife-sharing im Freundeskreis des Meisters fabuliert hatte; der taube Titan im Swingerklub, sozusagen. Die Erwähnung von »jungen Pfauen« und dem RenaissanceBildhauer Benvenuto Cellini im Zusammenhang mit Schubert im Tagebuch eines seiner Freunde sollte nun Evidenz in Sachen tabuisierter Homosexualität des Komponisten liefern. Als Indizien hinzugefügt wurden Schuberts zahlreiche enge Freundschaften mit Männern, zeitweilige Wohngemeinschaften, schwärmerische Briefstellen.

Dass man die Umdefinierung der oft verkitscht dargestellten Schubertiaden im Männerkreis zu einer Art schwuler Subkultur dubios findet, bedeutet natürlich ebenso wenig die Gewissheit, dass Schubert nicht homosexuell gewesen sein könnte. Genau diese Gewissheit der (natürlich kreuzunglücklichen) Liebe zu Frauen zu erbringen, bemühten sich aber früher jahrzehntelang GeschichtenErfinder auf der dünnen Grundlage einer erwähnten Therese hier, einer Caroline dort. »Franz Schuberts letzte Liebe« (1926) oder »Zwei Herzen im DreiviertelTakt« (1930) hießen einige der unzähligen Schubertfilme, »Dein ist mein Herz« (1934) oder »Seine einzige Liebe« (1947), und immer wieder die notorischen drei Mäderl. Paul Hörbiger in der Hauptrolle in »Drei Mäderl um Schubert« anno 1936, das berühmtberüchtigte »Dreimäderlhaus« in den Verfilmungen von 1918 und 1958. Das war einmal derart populär, dass bis vor

kurzem noch eine Eckkneipe im seinerzeit proletarischen Berliner Bezirk Moabit so hieß! (Und bestimmt gibt es irgendwo auch einen Swingerklub oder ein Bordell an einer Autobahnausfahrt mit diesem Namen.)

Ob es nun tatsächlich eines windig herbeiindizierten Dreibubenhauses bedarf, um diese im Grunde ja längst vergessenen Klischees nochmals zu entsorgen? Vielleicht spricht es gegen die Dringlichkeit nicht allein heterosexuellen, sondern alles sexuellen Begehrens, was Schuberts Freund Anselm Hüttenbrenner in seinen »Erinnerungen« schrieb: »Von der Zeit an, als ich Schubert kennenlernte, hatte er nicht die mindeste Herzensangelegenheit. Er war gegen das schöne Geschlecht ein trockener Patron, daher nichts weniger als galant. Er vernachlässigte seinen Anzug, besonders die Zähne, roch stark nach Tabak, war sonach zu einem Kurmacher gar nicht qualifiziert und auch nicht salonfähig, wie man sagt.«

Ein Schmuddelschubert mit schlechten Zähnen, das liest man als Verehrer seiner Musik natürlich nicht gern. Was aber, wenn es Schubert schlicht und einfach ebenso ging wie uns: Dass seine Liebe und sein Begehren vor allem der menschlichen Stimme und dem Unglück der Welt galt – will sagen, seiner Musik? Die Abenteuer des Inneren bedürfen nicht unbedingt aufregender äußerer Umstände.

ENDZEIT? AUFBRUCH INS TROSTLOSE!

Begibt man sich freilich zurück auf den Boden der biografischen Tatsachen, bleibt zu konstatieren, dass Schuberts seit 1822/23 bezeugte Syphilis zweifellos irgendwo hergekommen sein muss. Ebenso klar ist, dass Schubert zwar an dieser langwierigen Erkrankung litt: Dass ihm »das Glück der Liebe u. Freundschaft nichts biethen als höchstens Schmerz«, schrieb er in diesem Zusammenhang in einem berühmten Brief vom 31. März 1824. Aber er starb nicht an dieser Syphilis, dachte auch wohl gar nicht daran, zu sterben. Zumindest nicht so bald. Die finstere, verzweifelte Todesfixierung, die man etwa aus dem dMollStreichquartett D 810 heraushören kann (mit dem auf ein darin verwendetes Liedzitat zurückgehenden, nicht von Schubert benutzten Beinamen »Der Tod und das Mädchen«), resultiert gewiss aus einer allgemeineren Krankheit des Menschen zum Tode als Schuberts konkreter »venerischer Erkrankung« – um jenes professorale Wort zu benutzen, das noch im seriösen SchubertHandbuch des BärenreiterVerlags steht, um den peinlichen Begriff »Geschlechtskrankheit« zu vermeiden. Dass es sich bei der ansteckenden »Venus« um eine jener bedauernswerten Grabennymphen (egal welches Geschlechts) handelte, von denen es in der europäischen Prostitutionshauptstadt Wien wimmelte, darf man wohl vermuten.

Schubert korrigierte im Herbst 1828 auf seinem Krankenlager, das keineswegs ein Sterbebett sein sollte, nicht nur die »Winterreise«, sondern las auch den eben ins Deutsche übersetzten »Letzten Mohikaner« und bestellte sich weitere Bücher von James Fenimore Cooper. In seinem fundierten SchubertBüchlein von 2011 hebt der Musikwissenschaftler HansJoachim Hinrichsen hervor,

dass die unglaublichen Meisterwerke aus Schuberts letzten Lebensjahren Teil einer systematischen Karriereplanung waren, eines äußerst selbstbewussten Wegs ins Zentrum der musikalischen Öffentlichkeit und auf die großen Bühnen. Vermutlich war es eine TyphusInfektion, die diesen Weg im November 1828 tragisch abbrach: kein konsequenter Endpunkt einer persönlichen Endzeit(be)stimmung, sondern unerwartet und völlig sinnlos. Die bittererweise zum »Spätwerk« gewordenen Kompositionen trugen in Wahrheit »die Züge einer überwältigend produktiven Aufbruchsstimmung« (Hinrichsen).

Wenn Schubert also keineswegs des nahen Todes gewiss war, sondern durchaus der Zukunft zugewandt, so mag es dennoch die Zukunft in einer grundsätzlich trostlosen Welt gewesen sein. Die Finsternis und die Ausbrüche von Verzweiflung in Schuberts späten Werken bleiben ja eine Tatsache, die keinem Hörer entgehen kann. Zur allgemeinen Todesgewissheit des Menschen kam wahrscheinlich hinzu, so nochmals Hinrichsen, dass »Schubert und viele seiner Freunde die MetternichÄra als epochale Eiszeit empfunden haben«. Die apokalyptische Stimmung etwa der »Winterreise« (über deren metaphorischpolitische Dimension der Tenor Ian Bostridge 2015 ein eindrucksvolles Buch geschrieben hat) liegt ja auch darin begründet, dass ihre »Handlung« erst nach dem endgültigen Scheitern aller Liebeshoffnung einsetzt.

Damit verglichen ist die drei Jahre zuvor entstandene »Schöne Müllerin« noch innerweltlich, konventionell: Hier sind Verzweiflung und Scheitern das dramaturgische Ziel, nicht der Ausgangspunkt. Am Anfang stehen Aufbruch und Hoffnung, in der Mitte Enttäuschung und ›

STREICHQUARTETTE

11. bis 13.5.2023 | jeweils 19:30 Uhr

Elbphilharmonie Kleiner Saal

Quatuor Modigliani

11.5.: streichquartette g-Moll D 173, es-Dur D 87 und d-Moll D 810 (»Der Tod und das Mädchen«)

12.5.: streichquartette e-Dur D 353, C-Dur D 46 und a-Moll D 804 (»Rosamunde«)

13.5.: streichquartette D-Dur D 94, G-Dur D 887 und Quartettsatz c-Moll D 703

DIE SCHÖNE MÜLLERIN

Mi, 31.5.2023 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Großer Saal

Musicbanda Franui, Florian Boesch (Bassbariton), nikolaus habjan (Puppenspieler, stimme, Regie)

Die schöne Müllerin – ein Musiktheaterabend nach Franz schubert

KLAVIERSONATEN

So, 11.6.2023 | 19:30 Uhr

Elbphilharmonie Kleiner Saal

Francesco Piemontesi (Klavier)

Franz schubert: sonaten G-Dur D 894 (»Fantasiesonate«) und B-Dur D 960

Desillusionierung, am Ende steht der Tod. Die solipsistischen und vielleicht sogar psychopathischen Züge, die den Winterreisenden auszeichnen, sind allerdings schon in der »Schönen Müllerin« spürbar. Oder kann man es unbedenklich finden, dass das musikalische Ich sich den ganzen Zyklus über mit niemand anderem unterhält als mit einem Bächlein? Ebenjenem Bächlein, das dann im letzten Lied dem Müller sein Todesschlummerlied singen wird?

Das Lied »Die liebe Farbe« ist dabei die denkbar trübste Erwachsenenversion von »Grün, grün, grün sind alle meine Kleider«. An Untröstlichkeit wird es vielleicht noch von den »Trocknen Blumen« übertroffen. Dass aber die Ausweglosigkeit für den Komponisten Mittel und Gegenstand von Kunst war und nicht etwa persönliche Lähmung und Aporie, zeigt sich auch in einer unbeschwerten Souveränität, die den SchubertleidUltra schockieren mag: Das Thema der »Trocknen Blumen« diente ganz pragmatisch gleich nach der »Schönen Müllerin« auch für die Flötenvariationen D 802, die man wohl eher der Gebrauchs als der Bekenntniskunst zuordnen wird.

Doch wie strikt ist diese Linie überhaupt zu ziehen? Am nachdrücklichsten wurde sie wohl im Fall der Streichquartette gezogen, explizit auch von Schubert selbst: Zwölf Stück davon komponierte er in jungen Jahren, vor allem fürs innerfamiliäre Musizieren. Als Solitär steht dann nach vierjähriger Pause 1820 ein einzelner, erschütternd expressiver QuartettSatz. Und nach nochmals vierjähriger Pause folgen die drei letzten Quartette, die zweifellos zum Olymp aller Kammermusik zählen, zu den Werken, die Leben verändern und den Musikliebenden ein Leben lang begleiten können.

Die zwölf Jugendwerke jedoch tat Franz Schubert in einem Brief an seinen Bruder Ferdinand pauschal ab: »Aber besser wird es seyn, wenn Ihr Euch an andere Quar tetten als die meinigen haltet, denn es ist nichts daran, außer daß sie vielleicht Dir gefallen, dem alles von mir gefällt.«

Nun ist es eine alte Binse, dass kaum einer Sache auf der Welt so sehr zu misstrauen ist wie den Aussagen von Künstlern über ihre eigenen Werke. Schuberts abschätzige Selbsteinschätzung ist gewiss auch im Sinn der bewussten Karriereplanung zu sehen, die oben erwähnt wurde: auf dem Weg an die absolute Spitze seiner musikalischen Gegenwart. Dass die frühen Quartette in ihrer Unbefangenheit für den ebenso unbefangenen Hörer nicht nur einen spannenden Blick in die Werkstatt des jugendlichen Künstlers bieten, sondern von ganz eigenem musikalischem Reiz sind, machte in jüngster Zeit das französische ModiglianiQuartett mit seiner Gesamteinspielung deutlich. Dem wahren SchubertLiebenden aber kann es mit dieser Musik ebenso ergehen wie dem Bruder Ferdinand: dass sie ihm gefällt, wie ihm alles von Schubert gefällt.

Kaum einer Sache auf der Welt ist so sehr zu misstrauen wie den Aussagen von Künstlern über ihre eigenen Werke.

Die Elbphilharmonie und der Porsche Taycan: Diese zwei ausgeklügelten Kunstwerke sorgen für Gänsehaut pur. Erleben Sie atemberaubende Momente weit über einen Abend hinaus – im vollelektrischen Porsche Taycan.

Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 24,1–19,6 (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (WLTP); elektrische Reichweite in km: 370–512 (WLTP) · 440–630 (WLTP innerorts); Stand 03/2023

Gibt es so etwas wie ein Licht der Liebe? Vielleicht das Licht des späten Nachmittags, das alles und jeden in mildem Glanz erstrahlen lässt und mit flüchtigen Reflexen, warmen Schatten und leuchtenden Spiegelungen eine ganz besondere Schönheit zu zeichnen vermag. Unsere Fotografin hat sich in einem solchen Licht der Elbphilharmonie genähert – und für ihren liebevollen Blick diese Stimmung auch gleich mit ins Haus genommen.

FOTOS JULIA KNOP

FOTOS JULIA KNOP

VON BJØRN WOLL

VON BJØRN WOLL

Es ist fast zehn Jahre her, dass der Regisseur Peter Sellars mit einer eigenen Fassung von Henry Purcells unvollendet gebliebener SemiOpera »The Indian Queen« (1695) für Furore gesorgt hat. In einer opulentsinnlichen Ausstattung ging es bei ihm weniger um historische Figuren als um brandaktuelle Themen von der europäischen Kolonialgeschichte bis hin zur gesellschaftlichen Rolle der Frau. Mit dabei war auch die Sängerin Julia Bullock, damals noch ein bisschen unter dem Radar, am Anfang ihrer Karriere, in der sie mittlerweile etliche Stufen weiter nach oben geklettert ist.

Besondere Projekte wie »The Indian Queen« sind längst zu einem Markenzeichen dieser so versatilen Künstlerin geworden. Erneut mit Peter Sellars hat sie erst kürzlich »Perle Noire: Meditations for Joséphine« entwickelt, eine Hommage an die legendäre Josephine Baker; für Aufsehen sorgte auch die Saisoneröffnung der New Yorker Met 2021 mit der Oper »Fire Shut Up In My Bones« von Terence Blanchard, in der es um Polizeigewalt und schwarze Menschen ging. Doch auch im traditionellen Repertoire fühlt sich Bullock zu Hause, sie singt Händel und Mozart, dazu viel Zeitgenössisches. Eine besondere

ihren musikalischen Erkenntnismoment und die Veränderung ihrer Stimme.

Beziehung verbindet sie hier mit John Adams, der ihr in seiner Oper »Girls Of The Golden West« 2017 eine Partie auf den Leib schneiderte (das Libretto stammt übrigens von Peter Sellars).

Auch abseits der Bühne ist Julia Bullock eine engagierte Künstlerin, sie organisiert Benefiz und Educationkonzerte, setzt sich immer wieder für soziale Projekte und die Chancengleichheit für Frauen und Schwarze im Kulturbetrieb ein. »Jung, höchst erfolgreich und politisch engagiert«, war über sie in »Vanity Fair« zu lesen; vom Magazin »Musical America« wurde sie 2021 zur Künstlerin des Jahres gewählt und als »Repräsentantin des Wandels« ausgezeichnet. 1987 in Saint Louis, Missouri, geboren, ging sie nach Zwischenstationen an der Eastman School of Music und am Bard College an die berühmte Kaderschmiede der Juilliard School. Dort lernte sie auch ihren Ehemann, den Dirigenten Christian Reif kennen, mit dem sie seit einiger Zeit in München lebt. Ende des vergangenen Jahres wurde sie Mutter – und schon wenige Wochen später gab sie beim Silvesterkonzert ihr Debüt in der Elbphilharmonie, mit Songs von George Gershwin und seiner Zeitgenossin, der schwarzen Komponistin Margaret Bonds.

Wie war’s denn an Silvester in der Elbphilharmonie? Das war auf ganz unterschiedlichen Ebenen eine besondere Erfahrung. Zum einen, weil ich nach langer Zeit wieder mit Alan Gilbert arbeiten konnte. Nach dem Konzert bin ich in mein Hotel gegangen, das im gleichen Gebäude ist, und habe auf dem Weg dorthin Menschen aus dem Publikum getroffen. Dieser Austausch zwischen

Künstlern und Konzertbesuchern ist sozusagen als DNA in die offene und fließende Architektur des Hauses eingeschrieben. Außerdem ist es eine spektakuläre Architektur, sie beflügelt unsere Fantasie und Vorstellungskraft.

Kurz zuvor sind Sie nicht nur zum ersten Mal Mutter geworden, sondern haben auch Ihr Debüt auf CD gegeben, mit dem Solo-Album »Walking In The Dark«. Der Titel klingt ganz schön düster, oder? Für mich ist Dunkelheit nicht nur etwas Schlechtes. Dunkelheit kann auch faszinierend sein, geheimnisvoll, ein Ort der Ruhe und Stille, ein Ort der Kontemplation, an dem wir zu uns selbst finden können. In unserer Wahr nehmung wird Licht immer als etwas Positives wahrgenommen, während Dunkelheit meist negativ konnotiert ist. Dieser Projektion stimme ich aber nicht zu.

Erstaunlich ist die Vielfalt der Genres auf dem Album, es gibt Jazz, Blues, Spirituals und klassische Stücke. Betrachten Sie sich überhaupt als klassische Sängerin? Ich sehe mich definitiv als klassische Sängerin. Allerdings würde ich mich nicht mehr unbedingt als Sopranistin bezeichnen. In der Oper singe ich zwar überwiegend das Repertoire für dieses Stimmfach. Aber wenn es um Recitals geht, fühle ich mich freier, da programmiere ich Stücke, zu denen ich mich hingezogen fühle, deren Temperament ich auf der Bühne gerecht werden kann. Dabei geht es mir nicht darum, bewusst Barrieren zu durchbrechen oder unkonventionell zu sein. Ich folge einfach meiner Liebe zum Gesang und möchte sie mit dem Publikum teilen.

Wenn klassische Sänger nichtklassisches Repertoire singen, hört man die klassische Stimme oft heraus. Bei Ihnen ist das nicht der Fall. Wie machen Sie das? Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht nur mit klassischer Musik aufgewachsen bin. Ich versuche einfach, meine Art zu singen dem jeweiligen Repertoire anzupassen. Das ist doch das Schöne am Gesang, dass die menschliche Stimme in der Lage ist, sich auf so viele verschiedene Arten auszudrücken. Seit ich Mutter bin, hat meine Stimme auch eine größere Leichtigkeit und Direktheit, was ich sehr genieße.

Auch andere Sängerinnen erzählen, dass sich die Stimme nach einer Geburt verändert. Anita Ratschwelischwili zum Beispiel musste erst wieder die richtige »Position« für die Stimme im Körper finden. Wie war das bei Ihnen? Seit der Geburt fühle ich mich noch wohler in meinem Körper, spüre eine stärkere Verbindung von Körper und Geist. Ich habe mich selbst dadurch besser kennengelernt. Außerdem habe ich nicht mehr so sehr das Gefühl, dass ich mich beweisen muss. Klar möchte ich meine Stimme weiterentwickeln. Eben weil ich mich so wohl in meinem Körper fühle, habe ich gerade das Gefühl, dass die Kanäle dafür offen sind. Schauen wir mal, wo das hinführt.