16 minute read

AÑO 2019: ¿RESILIENCIA EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA VENEZOLANO?

Blanca Bottini (FUNDATUN) - 22 de Diciembre 2019

En el Año 1996, la Administración Pesquera de aquel entonces, el “Servicio Autónomo de los Recursos Pesqueros y Acuícolas (SARPA)”, dependencia adscrita al Ministerio de Agricultura y Cría, editó el libro “La actividad pesquera-acuícola en Venezuela”; un trabajo de corte divulgativo sobre este sector productor enfocado en el objetivo de colocar, en el contexto de la economía nacional, la importancia de estas actividades y la contribución de éstas a lo que en la actualidad denominamos la “cadena de valor”. También tuvo como la finalidad que el órgano formulador de la política gubernamental del sector agrícola contara con elementos suficientes para direccionar las oportunidades y potencialidades que las labores de la pesca y la acuicultura promovían para la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de una importante cantidad de personas. Se evidenció en la publicación, que la pesca y la acuicultura indudablemente actuaban como proveedores de proteína y generadoras de ingresos; además de facilitar el crecimiento económico a través de las actividades de captura, procesamiento y comercialización.

Advertisement

Anteriores monografías, realizadas en el año 1989 por la entonces Dirección General de Pesca y Acuicultura, también son referencias de las políticas que promovieron el impulso del sector pesquero nacional en la época y marcaron importantes interrelaciones con la investigación académica en universidades e instituciones de investigación gubernamentales. Más adelante en el año 2005, la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) divulga los “Perfiles sobre la Pesca y la Acuicultura por Países (Fishery and Aquaculture Country Profiles)”, donde también se identifica a detalle cifras y características muy importantes de la prominente actividad pesquera y acuícola del país.

No obstante, es en el documento “La actividad pesquera-acuícola en Venezuela” (1996) donde se resaltaron indicadores, que hasta el momento no habían sido tomados en cuenta, para observar que la pesca y la acuicultura, en comparación con otros sectores aportadores de alimentos a la población nacional, constituían actividades fundamentales para la población de numerosas regiones costeras, ribereñas, insulares y continentales.

Además del redimensionamiento institucional que convirtió a la Dirección General de Pesca y Acuicultura en un Servicio Autónomo y de poner en contexto a la importante producción pesquera y acuícola del país, en el mencionado documento se resaltan temas como: la infraestructura portuaria, que sirve de apoyo en tierra a toda la operatividad de la flota nacional; los centros de almacenamiento y acopio construidos por el estado; las preferencias alimentarias del consumidor venezolano; la industria pesquera desarrollada en todo el territorio venezolano; la importante generación de empleo, la participación del sector en el Producto Interno Bruto; el comportamiento de la balanza comercial; la legislación pesquera y los acuerdos internacionales. Diez (10) temas o indicadores bien expuestos al país, para diseñar políticas que evidentemente no sólo involucran al sector pesquero y acuícola, sino a todo un entorno que en conjunto representan la dinámica económica local, regional y nacional.

Las cifras en el documento, correspondientes a la industria pesquera del año 1993, señalan la existencia de 218 empresas dedicadas al procesamiento de productos pesqueros, con una capacidad instalada cercana a las 300 mil toneladas por año y se constituía en fuente de empleo directo para unos 12 mil trabajadores. Los datos dan cuenta que el 62% de esas empresas se dedicaban a las actividades de congelación y refrigeración, el 21,5% a la elaboración de productos salados y ahumados, un 14,7% a producir enlatados y harinas de pescado, y un 1,8% otras actividades relacionadas. Dichas empresas abarcaban la geografía nacional, pues en el Oriente se encontraban 135 de estas instalaciones, 54 en la región Occidente y 29 asentadas en la región Centro-Sur.

Con datos ponderados del Banco Central de Venezuela, en el documento se realizó un análisis del aporte del sector pesquero al Producto Interno Bruto (PIB) en el período de 1989 a 1994 y observaron, entre caídas y subidas, que para ese último año había contribuido al 7% del PIB Agrícola. Con respecto a la Balanza Comercial, el análisis habla de un “saldo superavitario”, como resultado de políticas en pro del desarrollo del sector. El documento señala que entre los principales países a donde llegaban nuestros productos resaltaban: USA, España, Colombia, Argentina, Italia, Puerto Rico, etc.; destacándose que los crustáceos (provenientes de la pesca industrial) era el principal rubro sujeto de exportación, seguido de pescados (fresco, congelados y refrigerados), las conservas, los moluscos y los peces vivos (ornamentales). Para el caso de las importaciones, éstas básicamente estaban dirigidas a productos seco-salados y ahumados, algunas conservas y escasos productos frescos. Adicionalmente, con cifras aportadas por el hoy denominado Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se pudo calcular la “mano de obra generada por el sector” y con datos del organismo rector (SARPA) se discriminó con detalle la mano de obra ocupada en la fase primaria del sector por actividad (pesquera o acuícola) y, en el caso pesquero, por tipos de embarcaciones (desde las artesanales hasta las industriales).

En ese mismo año 96 nace la publicación “25 años de cambios Agroalimentarios en Venezuela 1970-1994” de Fundación Polar; la cual gana una clara posición dentro del sector agrícola pues contribuye aún más con datos asociados al sector de la pesca y la acuicultura, al hablar de los precios, disponibilidad e importancia nutricional de los principales grupos de peces en la alimentación del venezolano.

Con esos antecedentes, adicional al reconocimiento internacional como el país pesquero más importante del área del Caribe por ostentar una producción anual alrededor de las 500 mil toneladas, no hubo obstáculos para promover la modificación de la obsoleta Ley de Pesca del año 1944 entre académicos, técnicos y políticos; dado que requería ser actualizada a los nuevos tiempos globales, donde ya se había comenzado a discutir sobre los criterios de hacer una “Pesca Responsable”.

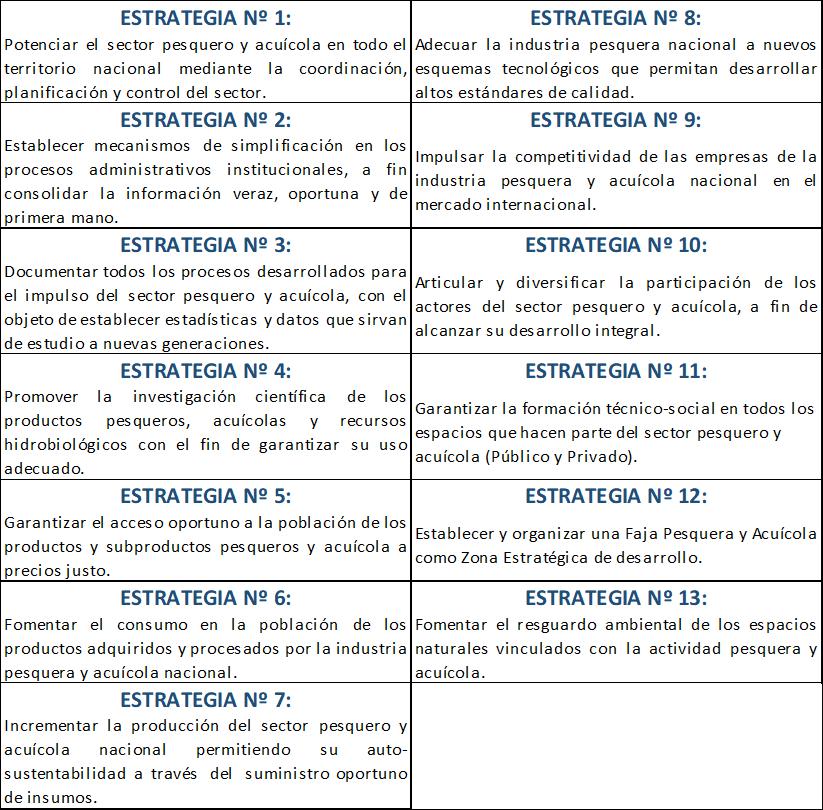

El 13 de noviembre del año 2001 se materializa el cambio reglamentario con la promulgación del Decreto N° 1.524 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura (Gaceta Oficial N° 37.323); la cual posteriormente se reforma parcialmente por la Asamblea Nacional, en Julio del año 2003 (Gaceta Oficial N° 37.727), para marcar una nueva etapa en la orientación de las regulaciones y políticas públicas del sector. En marzo de 2008, transcurridos apenas 5 años, nuevamente el sector pesquero es objeto de un redimensionamiento con el Decreto N° 5.930, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura (Gaceta Oficial N° 5.877 Extraordinario). Esta nueva ley sigue seis (06) líneas estratégicas: fortalecimiento de las funciones del estado, planificación centralizada, ampliación de la participación popular, opción preferencial por los pescadores y pescadoras artesanales de pequeña escala, responsabilidad comunal y protección del ambiente; adicional a que se establece la medida de “prohibición absoluta a la pesca de arrastre industrial”. En el año 2014 nuevamente se modifica la norma rectora con la promulgación del Decreto N° 1.408 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura (Gaceta Oficial 6.150 Extraordinario) y con el propósito de cumplir con varios mandatos gubernamentales. En el año 2016, derivado de ese último decreto ley, nace el Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura(MPPPA) y se dirigen los primeros esfuerzos a formular una “Guía de Planeamiento del Ministro para elaborar políticas y estrategias para una Gestión Exitosa”. En ese sentido, se estableció como objetivo “Posicionar al sector pesquero nacional como una industria sustentable, con altos estándares de calidad y tecnología, a objeto de establecer al mismo como una vía para la diversificación de la economía nacional” y de allí se desprendieron las políticas y estrategias mostradas en las Tabla 1 y Tabla 2.

Tabla 1.- Políticas Pesquera establecidas por el Ministerio de Pesca y Acuicultura. Año 2016

Tabla 2.- Estrategias establecidas por el Ministerio de Pesca y Acuicultura Año 2016

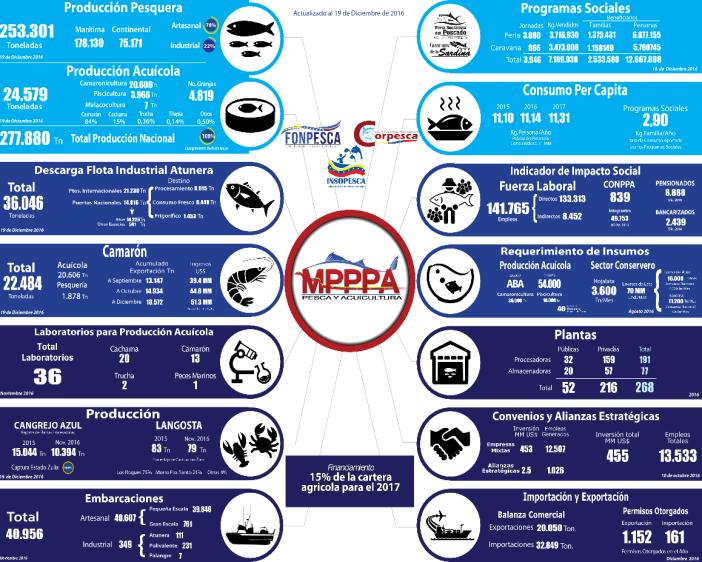

De acuerdo con estas líneas de políticas para el sector, el MPPPA tiene la necesidad subsecuente de promover un modelo económico productivo; el cual debe enfrentar múltiples retos a lo largo y ancho del territorio nacional, en un ámbito de actuación laborioso debido a la coyuntura actual. Tal esfuerzo se vio reflejado en las cifras estadísticas que fueron publicadas en los medios oficiales y que dieron pie de nuevo a que el sector pesquero y acuícola nacional se posicionara como dinamizador de la economía nacional (Figura 1).

Figura 1.- Data Pesca - Noviembre 2016 Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura.

Uno de los objetivos propuestos en esa gestión para cumplir con lo establecido, fue la activación de las Unidades de Producción Socialistas (UPSAS) agroalimetarias; ya que a nivel nacional se contaban con un total de 52 instalaciones dentro de la cadena de producción, procesamiento, acopio y distribución del sector pesquero, de las cuales 23 se encontraban operativas. Esto podía ejecutarse fomentando la inversión privada, en asociación con el Estado, a los fines de recuperar y potenciar la infraestructura del Estado orientada a la producción, procesamiento y almacenamiento de productos pesqueros y acuícolas; así mismo el establecimiento de esquemas para el desarrollo de las capacidades producción, diversificación de la producción y de comercialización, de las unidades producción y fortalecer la organización de estas para la sostenibilidad y sustentabilidad de las operaciones.

A tres años de esta iniciativa, y al mando una nueva gestión, el Plan de Pesca y Acuicultura 2019, publicado en la página oficial de MPPPA, destaca algunas importantes modificaciones al Plan Ministerial inicial, y enuncia incrementar en un 38% la producción para alcanzar las 300.000 ton y atender a 4 millones de familias mediante la distribución de 12.000 tm/mes (144.000 ton/año) a través de los programas sociales. Se formulan en el mismo 7 vértices:

1. Producción: Dotar a los pescadores y acuicultores de las herramientas, insumos, repuestos, entre otros, necesarios para mantener e incrementar la producción a nivel nacional.

2. Infraestructura: Fortalecimiento de las instalaciones existentes para garantizar el acopio, la refrigeración y el procesamiento de los productos pesqueros y acuícolas.

3. Logística: Garantizar los medios necesarios dentro de la cadena de suministro que comprende el flujo óptimo desde la actividad primaria, el almacenamiento, procesamiento hasta la distribución de productos a las comunidades.

4. Acción Institucional: Actuaciones conjuntas que permitan coordinar las acciones necesarias con las demás instituciones; asimismo optimizar los procesos entre ellas para simplificar los trámites de forma fácil, rápida y segura (Permiso de Exportación Digitalizado)

5. Corresponsabilidad: Compromiso compartido entre productores e institución para garantizar el arrime de productos pesqueros y acuícolas en el cumplimiento efectivo de la meta de distribución establecida, a nivel nacional.

Figura 2.- Oferta de "Especies" Exportables y No Exportables incluidas en el Plan Nacional de Pesca y Acuicultura 2019

En este sentido, se plantea una “PROPUESTA DE ACUERDO ENTRE MinPESCA Y EXPORTADORES”, que se fundamenta en dos estrategias:

I. Destinar a los Programas Sociales del Ministerio el 50% de la cantidad de kilogramos permisados en otras especies hidrobiológicas no exportables, procesadas y empacadas para ser comercializadas a precios accesibles, garantizando la retornabilidad de la inversión al exportador mediante: (1) venta a comunidades; (2) Procesamiento; (3) Acopio; (4) Traslado; (5). venta a la Corporación de Servicios Pesqueros y Acuícola de Venezuela S.A. (CORPESCA).

II. Destinar el 10% de lo efectivamente exportado para la adquisición y dotación de repuestos de motores, insumos y artes de pesca, para ser comercializado a pescadores y pescadoras a precio de costo, garantizando la retornabilidad de la inversión al exportador bajo la premisa: (1) 5% pescadores aliados exportadores) y (2) 5% pescadores artesanales a través del MinPESCA.

6. Investigación: promover estudios científicos, acompañamiento técnico, la transferencia de conocimientos en los diferentes ámbitos, que nos permitan obtener datos para la toma decisiones oportunas, la formulación de políticas efectivas e implementación de normas de ordenamiento para el uso racional del recurso.

7. Atención Integral: Fortalecer los programas de atención integral bajo los principios de inclusión y dignificación a los productores, enalteciendo y reconociendo la ardua labor que realizan.

Se observa, dentro de este documento, que las exportaciones de productos pequeros sientan las bases para amortiguar parte de los efectos de los otros vértices del “Plan”. En ese sentido, sería muy relevante para el país conocer las cifras e indicadores de esa tarea bien consumada por nuestras empresas, bien sea como contribución a la economía local, regional o nacional.

El conocido desenvolvimiento de la industria camaronicultora es un punto aparte, pues representa actualmente la alternativa de exportación más importante del sector, y recientemente consiguieron concretar que se les otorgara la certificación para la entrada del Camarón Blanco al mercado de la República Popular China; a través de la firma del Protocolo Fitosanitario para la exportación de dicho producto venezolano. Conocemos de los esfuerzos realizados por los empresarios y representantes del mundo de la camaronicultura y, sin duda, las hectáreas de cultivo siguen con rigor las buenas prácticas tanto sanitarias como de producción; lo que hace de esta industria un ejemplo en Latinoamérica. Este mismo contexto, de buenas prácticas sanitarias y de producción, lo deberían observar las empresas que se ocupan de la exportación de los productos pesqueros y poder insertarse dentro de la propuesta con el MPPPA.

En los actuales momentos en el panorama mundial se acaban de producir dos grandes eventos en el ámbito de la FAO, el “Simposio Internacional sobre la Sostenibilidad de la Pesca” y el “Subcomité de Comercio Pesquero”, donde se plantearon los retos para la sostenibilidad ecológica, económica y social de la pesca.

Uno de los documentos desarrollados en el Subcomité de Comercio Pesquero, hace referencia a que “el comercio de pescado y productos pesqueros se está tornando más sofisticado en lo que respecta a la información que se exige sobre los productos: la certificación de trazabilidad y sostenibilidad se está convirtiendo en un requisito del mercado que ya no se asocia con primas de precios, sino simplemente con la capacidad de llegar o no a determinado mercado. La capacidad para cumplir requisitos de importación que cambian constantemente puede suponer un desafío para la mayoría de los países exportadores. Muchos países en desarrollo y pescadores en pequeña escala enfrentan múltiples problemas para cumplir los requisitos de esos mercados, lo que plantea desafíos para el mantenimiento de los mercados que ya poseen o la expansión a otros nuevos. Además, se siguen planteando preocupaciones respecto de la responsabilidad social en las cadenas de valor de la pesca y la acuicultura”. En los foros mencionados también se hace referencia a la importante “entrada en vigor del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Pesca INDNR), lo que genera la posibilidad de que los países impongan restricciones al comercio portuario, para evitar el ingreso de productos provenientes de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”. En ese sentido, la administración pesquera debe crear la plataforma necesaria para conocer los orígenes y trazabilidad de la producción pesquera. Y por último, aun cuando es la principal amenaza para la estabilidad del comercio pesquero, se tienen registros que “en el sector pesquero no son suficientes los avances hacia algunas de las metas relativas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)”

Por los momentos, en Venezuela, las ofertas de productos pesqueros (pescados y mariscos) dirigidos al consumo local por parte de empresas dedicadas al “delivery” vía redes sociales, en supermercados, bodegones o para catering, es lo que inunda el mercado; mismas que deberían contar con el respaldo y certificaciones nacionales de buenas prácticas de manipulación y seguridad en la calidad del producto. No en tanto, es menester de la administración pesquera verificar la integridad de la cadena de suministro, porque no sólo se debe garantizar la calidad e inocuidad de dichos productos, sino la legalidad o procedencia de la pesca y si es realizada de manera responsable.

De acuerdo con otro de los documentos discutidos dentro del marco del Subcomité de Comercio Pesquero, “los gobiernos, los consumidores y las diversas partes interesadas a lo largo de la cadena de valor reconocen cada vez más los beneficios de la trazabilidad. Muchos países han introducido requisitos imperativos de trazabilidad como obligación explícita de hacer cumplir la normativa sobre inocuidad de los alimentos. Los mecanismos de trazabilidad son, además, cruciales para diversas cuestiones importantes relacionadas con el mercado, como los sistemas de documentación de las capturas para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Pesca INDNR) y la evaluación de la cadena de custodia en la certificación de la sostenibilidad”.

Ante todo lo planteado, cabrían las preguntas:

➢ como país, ¿estamos preparados para asumir el reto de colocar nuestros productos al mercado mundial?

➢ ¿está el sector pesquero y acuícola en situación de “resiliencia integral” para

a. rescatar mercados y producir/elaborar productos bajo los estándares internacionales?;

b. crear la institucionalidad que promueva un sector pesquero y acuícola integrado e impulsado por sistemas de producción más responsables con los recursos naturales?; y

c. cubrir la demanda de alimentos que requiere la creciente población nacional y mundial, y en donde los riesgos se aborden de acuerdo con las tendencias globales?

Es cuestión de seguir asumiendo los desafíos presentes, tanto por parte de las empresas como por parte de los órganos de gestión pesquera (gobierno y autoridades), para informar, mostrar cifras, crear las capacidades necesarias y adecuarnos a los nuevos tiempos.

FUENTES CONSULTADAS:

Abreu O, Edgar y Eklvira Ablan (1996). “25 años de cambios alimentarios en Venezuela, 1970-1994. Universidad de los Andes y Fundación Polar. Área Economía Alimentaria. 267 p. FAO (2019). Simposio Internacional sobre sostenibilidad de la pesca: fortaleciendo el nexo entre la ciencia y la política pesquera. Roma [Documento en línea]. Disponible en: http://www.fao.org/about/meetings/sustainable-fisheries-symposium/en/ [consultado 26 de nov de 2019].

FAO (2019). Panorama de los Sectores Pesquero y Acuícola. 17.ª reunión SUBCOMITÉ DE COMERCIO PESQUERO. Vigo (España), 25-29 de noviembre de 2019. Documento COFI:FT/XVII/2019/2. Octubre de 2019. [Documento en línea]. Disponible en: http://www.fao.org/about/meetings/cofi-subcommittee-on-fish-trade/session17-documents/es/. [consultado 12 de dic de 2019].

FAO (2019). Conservación de la Biodiversidad y Comercio. 17.ª reunión SUBCOMITÉ DE COMERCIO PESQUERO. Vigo (España), 25-29 de noviembre de 2019. Documento COFI:FT/XVII/2019/9. Octubre de 2019. [Documento en línea]. Disponible en: http://www.fao.org/about/meetings/cofi-subcommittee-on-fish-trade/session17-documents/es/. [consultado 12 de dic de 2019].

FAO (2019). Trazabilidad: labor reciente y futura de la FAO. 17.ª reunión SUBCOMITÉ DE COMERCIO PESQUERO. Vigo (España), 25-29 de noviembre de 2019. Documento COFI:FT/XVII/2019/12. Septiembre de 2019. [Documento en línea]. Disponible en: http://www.fao.org/about/meetings/cofi-subcommittee-on-fish-trade/session17-documents/es/. [consultado 12 de dic de 2019].

FAO (2005). FAO Fishery Country Profile - República Bolivariana de Venezuela. [Documento en línea]. Disponible en: http://www.fao.org/fi/oldsite/FCP/es/VEN/profile.htm [consultado 12 de dic de 2019].

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela (2014). Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, N° 1.408, G.O N° 6.150 Extraordinario, de fecha 18 de noviembre de 2014.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela (2008). Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, Nº 5.930. G. O. N° 5.877 Extraordinario, 14 Marzo 2008.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela (2001). Decreto con Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, N° 1.524, G.O N° 37.323, de fecha 13 de noviembre de 2001.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela (1944). Ley de Pesca. Gaceta Oficial Nº 21.529, de fecha 6 de octubre de 1944. Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura -

MPPPA (2019). Plan Nacional de Pesca y Acuicultura 2019. [Documento en línea]. Disponible en: www.mpppa. [consultado el 1 de octubre de 2019]. Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura -

MPPPA (2016). Guía de Planeamiento del Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura: Políticas y Estrategias para una Gestión Exitosa. Folleto, 12 págs. Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura -

MPPPA (2016). Data Pesca. Informe Mes de Diciembre 2016. Servicio Autónomo de los Recursos Pesqueros y Acuícolas -

SARPA (1996). La actividad Pesquera –Acuícola de Venezuela. Ediciones del Ministerio de Agricultura y Cría, Caracas, 106 p.