Familiale et créatrice d’emplois

Diversifiée visant l’autonomie alimentaire de l’île

À forte valeur ajoutée, source de revenu pour nos agriculteurs Écologique à faible empreinte carbone et résiliente au changement climatique

Innovante

Le foncier et l’aménagement du territoire

AMBITIONS

2 000 à 3 000 ha de terres en friches remises en culture

50 000 ha de Surface Agricole Utile pour respecter et maintenir les objectifs agricoles du Schéma d’Aménagement Rural

Rénover et simplifier la procédure de terres incultes

Mettre en œuvre un plan global de rénovation et création des chemins agricoles

Amplifier l’aménagement du foncier agricole par le biais de procédures simplifiées et optimisées

Le développement de la polyculture et du polyélevage

AMBITIONS

+ de 1 000 à 2 000 ha mis en culture pour la diversification végétale

+750 ha de prairies pour les filières animales Maintien surfacique de 22 000 ha de canne

EXEMPLES D’ACTIONS

Augmenter l’approvisionnement des produits locaux dans la restauration collective Mettre en place des signes de reconnaissance valorisant les produits péi

Expérimenter et favoriser l’émergence de nouvelles filières

L’emploi et les systèmes d’exploitation

AMBITIONS

+ de 350 à 500 exploitations soit 1 000 emplois supplémentaires

+9 à 13 % de revenu moyen par exploitation

La transition agro-écologique

AMBITIONS

+400 exploitations engagées dans une démarche bio

+1 500 ha de surface dédiée à cette démarche

Pour les consommateurs

AMBITIONS

Taux de couverture pour la restauration

collective

Produits durables et de qualité : +7 %, soit

25 % en 2022

Bio : +9,3 % soit 10 % en 2022

EXEMPLES D’ACTIONS

Simplifier les démarches destinées à la transmission et l’installation d’agriculteurs Soutenir la création et l’animation de groupements d’employeurs

Mettre en place une politique de retraite et préretraite agricole

EXEMPLES D’ACTIONS

Mettre en œuvre un plan BIO ambitieux Réduire l’utilisation des produits phytosanitaires Adapter l’agriculture et ses outils de production aux effets du changement climatique

EXEMPLES D’ACTIONS

Éduquer la population au « bien manger » dès le plus jeune âge (restauration collective)

Promouvoir régulièrement des produits pays Rendre transparent l’information sur la provenance et le mode des produits

Pour le président du conseil départemental, Cyrille Melchior, la crise Covid vient renforcer la volonté de la collectivité de développer une agriculture locale forte, diversifiée, dynamique et résiliente.

L’ agriculture est au cœur des préoccupations du Département, à travers son plan Agripéi. Pour le président du conseil départemental, Cyrille Melchior, la crise Covid ne fait que renforcer une conviction : il faut continuer de développer une agriculture forte, diversifiée, dynamique et résiliente.

• Suite à la crise Covid, comment voyez-vous le développement de l’agriculture à La Réunion ?

Cyrille Melchior : Le développement de l’agriculture à La Réunion est un sujet qui nous mobilise depuis plusieurs mois déjà. Il se traduit dans le plan Agripéi 2030.

Les orientations du Plan Agri Péi 2030 visent à développer la meilleure agriculture pour notre territoire, source de revenus pour nos exploitants, porteuse d’emplois, d’innovation et respectueuse de notre environnement. La crise sanitaire que nous traversons n’a fait que renforcer notre volonté de développer une agriculture locale forte, diversifiée, dynamique et résiliente. Cette démarche ne remet pas en cause le modèle agricole familial réunionnais. Nous souhaitons fournir de l’emploi au plus grand nombre tout en garantissant la viabilité du revenu agricole. Ce dernier peut être soutenu par des revenus connexes (énergie, tourisme, pluriactivité) permettant ainsi d’assurer un revenu suffisant.

• Cette agriculture doit-elle rester celle de l’après-guerre ?

C.M. : Aujourd’hui, les agriculteurs paient les impacts de la révolution verte et des modes de cultures plébiscités après-guerre. Il est fondamental de remettre en exergue les spécifi-

cités et qualités des produits réunionnais et remettre l’agroécologie au centre des modes de production.

Par ailleurs, la crise sanitaire a rappelé la nécessité pour notre agriculture locale de répondre davantage aux besoins alimentaires de notre population. Nous devons donc être plus ambitieux et viser une plus grande autonomie alimentaire. Aussi, les productions locales qui permettent à ce jour de couvrir un peu plus de la moitié des besoins locaux (frais, congelés et transformés) et même entre 70 % et 100 % pour certains produits frais carnés (100 % par exemple avec le porc) doivent être en mesure de prendre des parts de marché sur les importations qui ne cessent malheureusement de progresser.

Nous devons consolider l’offre de produits congelés et transformés localement tout en consolidant nos filières dites “ traditionnelles ”. Il faut également explorer et renforcer d’autres cibles potentiellement à forte valeur ajoutée, par exemple les plantes aromatiques et médicinales, les productions fourragères, voire le cacao, et bien évidemment le bio qui correspond à une demande forte des consommateurs.

• Pourquoi miser sur l’agrotourisme ?

C.M. : Plutôt que de parler d’agrotourisme, je préfère utiliser le terme de “ tourisme rural ” qui correspond mieux et davantage à notre ambition en termes de développement touristique des Hauts.

Il s’agit de valoriser le travail des agriculteurs, mais aussi tous les acteurs qui évoluent autour de ce secteur, les artisans, les restaurateurs, les guides touristiques pour proposer aux touristes de l’hébergement et de la restauration de qualité dans les Hauts. Cette stratégie de développement du tourisme rural s’appuie sur

plusieurs axes : soutenir des projets de transformation des produits de la ferme, renforcer le développement des circuits courts, notamment en soutenant les initiatives visant à dématérialiser ce type de commercialisation, en faire des vitrines des productions agricoles. Il y a un travail de rénovation des hébergements et un travail de formation des opérateurs ruraux.

Nous réfléchissons également au développement d’une marque, d’un label ou d’autre forme d’organisation visant à mieux identifier les produits agricoles transformés locaux et plus généralement la destination agricole Réunion.

• Est-ce que l’agrotourisme est aujourd’hui réparti sur l’ensemble du territoire ?

C.M. : La majorité des structures agrotouristiques se trouvent dans les Hauts de l’île. Pour 2/3 dans le Grand Sud. Les communes de Saint-Paul et celle du Tampon sont fortement représentées avec près de 40 % du total.

L’agrotourisme et plus largement le tourisme rural comptent pour 30 % des fréquentations.

C’est un lien entre les tourismes balnéaires et de pleine nature et un outil de démarcation pour La Réunion.

• Quelles mesures avez-vous prises pour accompagner les professionnels du monde agricole à La Réunion ?

C.M. : Nous avons élaboré un plan de relance afin de renforcer la sécurité alimentaire du territoire et valoriser la qualité de la production locale pour un montant de 32,5 millions d’euros pour la période 2020-2025. Ce plan poursuit plusieurs objectifs : l’aménagement des terrains productifs (rénovation de chemins agricoles et travaux légers d’aména-

gement foncier) ; l’augmentation de la production végétale et animale et le développement de l’emploi agricole (création de banques de fourrage, expérimentation du R+ agricole) ; le développement d’investissements en matière de logistique, de transformation et de valorisation en aval (unités de stockage et de séchage, magasins de producteurs, création d’une marque territoriale, etc.) ; le développement d’actions plus spécifiques dans le domaine de la transition agroécologique (création de fermes de semences locales, plan bio).

• Quel rôle entend jouer le Département pour développer l’utilisation des produits locaux dans les cantines ?

C.M. : Le Département a en charge la restauration des collégiens (35 000 repas servis quotidiennement). En 2019, nous avons effectué 52 % des dépenses en faveur des produits issus de la production locale : 55 % pour les viandes, 66 % pour les légumes ou encore 73 % pour la catégorie épicerie fraîche, surgelée, et traiteur. Plusieurs projets sont mis en place afin d’augmenter cette part, de façon significative, dans les prochaines années. Nous menons des actions partenariales avec les filières de production locale. Je peux notamment citer l’action réalisée avec la filière volaille, au travers de la “ convention Volay Péi ”.

Depuis 2016, nous avons augmenté la consommation de volay péi de plus de 17 tonnes pour atteindre 103 tonnes aujourd’hui pour l’ensemble de nos unités de production. L’objectif est d’atteindre 63 % de produits péi, en dépenses, à moyen terme. Il ne sera malheureusement pas possible d’atteindre les 100 % car, par exemple, le volume de riz représente une part très importante des commandes effectuées au regard des habitudes alimentaires locales.

Le confinement des mois de mars à mai a confirmé la solidité du modèle agricole réunionnais, qui a pu nourrir la population sans interruption et pénurie. Sur le frais, à l’exception de quelques produits, il est aujourd’hui possible de manger entièrement local. La tendance va-t-elle durer ?

Porc : 145 producteurs

11 479 tonnes produites dans l’île (99 % du frais)

23 000 tonnes consommées en comptant le congelé.

volaille :

177 producteurs

22 000 tonnes produites dans l’île

21 000 tonnes d’importation en viande congelée.

Bœuf :

Pour certains le confinement restera un mauvais souvenir. Horticulteurs, producteurs de vanille, centres équestres ont souffert de l’arrêt des activités. Pourtant, à l’échelle du monde agricole, la crise a eu des effets positifs inattendus, notamment la hausse de la consommation locale de produits frais. Pour Frédéric Vienne, président de la chambre d’agriculture (voir interview), cette hausse a été possible car l’agriculture a répondu présent.

‘‘ Durant des années, les pouvoirs publics ont investi pour nous aider à bâtir les outils de notre agriculture et durant le confinement, nous avons tous répondu présent ’’, relève Joël Sorres, agriculteur et président de la Fédération réunionnaise des coopératives agricoles, qui réunit 6 000 agriculteurs sur les 9 700 en activité dans l’île. Ce constat, il n’est pas seul à le faire, l’île de La Réunion a vu son agriculture saluée au niveau national. Elle a pu faire face à une demande importante, d’autant que la consommation de produits locaux a augmenté sur la période.

‘‘ Habituellement, la restauration collective sert près de 120 000 repas par jour, explique Pascal Quineau, éleveur et président de l’Union réunionnaise des coopératives, or la restauration collective consomme beaucoup de produits congelés, souvent importés. Là, la population a pu cuisiner et consommer davantage de frais. ’’ Certains besoins ne pourront pas être couverts par l’agriculture locale. Malgré une initiative de culture du riz pays, La Réunion est très loin de pouvoir compenser l’importation de ses 44 000 tonnes par an. Il en va de même pour les céréales et une partie de l’alimentation du bétail. L’agriculture réunionnaise est cependant en mesure aujourd’hui de couvrir entre 70 % et 80 % des besoins du territoire. Aujourd’hui, hors riz et céréales, et à condition de ne manger que du frais, il est possible de déjeuner d’une assiette produite entièrement à La Réunion.

Quatre produits viennent cependant concurrencer les cultures réunionnaises et avec des prix souvent imbattables : l’ail de Chine, l’oignon d’Inde ou de Madagascar,

328 producteurs

15 000 tonnes de viande (pour les éleveurs de la Sicarevia)

6 400 tonnes de viande fraîche importée

ovins et caPrins : 93 producteurs

36 tonnes de viande ovine, 17 tonnes de viande caprine

Production maraîchère :

716 producteurs

27 400 tonnes de légumes et fruits

lait : 85 éleveurs (Sicalait)

18 millions de litres

les carottes de Chine et d’Australie et enfin la pomme de terre, venue de France. Du côté de la volaille, œuf et viande, les agriculteurs réunionnais peuvent batailler avec le congelé. Pour le porc, la totalité du frais est locale. Sur les fruits et légumes, à part les produits extérieurs comme le raisin et la pomme, ainsi que les produits importés ‘‘ hyperconcurrentiels ’’, la production locale est au rendez-vous. Ce développement peut-il se poursuivre ?

Les consommateurs pourront-ils privilégier le frais et continuer de cuisiner ou devrontils pour des raisons pratiques et financières revenir vers l’importation et le surgelé ?

‘‘ Nous cherchons à maintenir des prix bas pour le frais, explique Joël Sorres et sur certains produits comme la volaille, il est possible de concurrencer le congelé. Maintenant, il ne faut pas oublier les plus démunis ou

les plus fragiles et chercher à proposer des prix bas’’. L’île dispose de quelques ressources pour poursuivre son développement et notamment de nombreuses terres en friche dans les Hauts. Ce sont ainsi 7 000 hectares en friche. Pour autant, il ne faut pas s’attendre à un miracle et ce, même si de jeunes agriculteurs et agricultrices peinent à trouver des terres. ‘‘ Défricher les terrains n’est pas une mince affaire, rappelle Joël Sorres. Ce sont souvent des terrains de bordure, en pente. Le seul intérêt est qu’ils peuvent être utilisés pour de l’élevage ou pour démarrer des productions en bio ’’. Il faut également ajouter le besoin d’approvisionnement en eau, ce qui signifie que ces projets ne peuvent être portés qu’avec des politiques publiques. Le choix d’avoir une assiette principalement locale peut donc se faire, à condition de le vouloir collectivement.

En 2019, la loi ‘‘ Egalim ’’ a posé un objectif de 50 % de produits de qualité dans les assiettes des restaurants scolaires en 2022. À La Réunion, cet objectif ressemble à une longue marche, même si des initiatives prises par les collectivités et la chambre d’agriculture font avancer les choses.

ALa Réunion, ce sont 27 millions de repas qui sont servis tous les ans dans la restauration collective, c’est-à-dire à 80 % dans les cantines des établissements scolaires (le reste correspondant aux EHPAD, crèches et hôpitaux). Votée en 2019, la loi Egalim pour les états généraux de l’alimentation pose qu’au 1er janvier 2022, la restauration collective devra proposer 50 % de produits de qualité, dont au moins 20 % de bio. La chambre d’agriculture a missionné une équipe pour suivre cette question, qui ressemble à une longue marche.

‘‘ Nous sommes aujourd’hui assez loin de l’objectif, explique Sébastien Cadet, qui suit cette question pour la chambre d’agriculture. Pour éviter que les collectivités ne fassent appel à des produits importés pour répondre à ce critère, nous avons demandé un aménagement provisoire avec un objectif à 25 %, dont 5 % pour le bio ’’. Pour comprendre le défi de cette loi, il faut regarder les contraintes qui pèsent de chaque côté et d’abord celui du coût du repas

qui s’élevait à 1,73 euro en 2013 (uniquement pour la part repas). Vient ensuite la question de la définition de ce qui est local ou ce qui ne l’est pas. Il a fallu établir une distinction entre ce qui est produit localement et ce qui est transformé localement, ces deux approches servant l’emploi local. Département et Région,

président de la chambre d’agriculture

Pour le président de la chambre d’agriculture, Frédéric Vienne, le confinement a permis à l’agriculture péi d’être reconnue à sa juste valeur en prouvant qu’elle pouvait nourrir la population.

canaux de proximité. On le voit avec l’action menée par la Sicarévia (coopérative des éleveurs de viande) qui a travaillé avec les boucheries charcuteries. Par contre, il faut souligner l’impact négatif de la crise sur les activités liées au tourisme et sur les horticulteurs. De nombreux centres équestres sont restés fermés.

• Est-ce que le modèle de l’agriculture réunionnaise et ses petites structures a fait ses preuves ?

FV : C’était un atout important car la mobilité était rendue difficile avec le confinement. De nombreuses exploitations ont été autonomes pour leur main-d’œuvre. Avec la chambre, nous nous sommes battus pour accompagner les municipalités et la préfecture durant cette période.

qui gèrent les cantines des collèges et lycées, soit 55 000 repas (soit un tiers de la restauration collective) par jour, ont mis en commun leurs forces au sein d’un collectif d’achat local : le Codarun (commande de denrées alimentaires de La Réunion). En 2018, les deux collectivités sont ainsi parvenues à proposer 46 % de fruits

locaux, 58 % des légumes, 38 % des viandes et 81 % du beurre-œuf-farines. Sur les légumes, deux tiers viennent de l’agriculture locale et le dernier tiers est transformé sur place à partir de légumes importés.

Pour la commission de la chambre d’agriculture, c’est un travail de fourmis pour accompagner les autres collectivités, c’est-à-dire les communes qui doivent également relever ce défi. ‘‘ Le principal problème que rencontrent les collectivités, explique Sébastien Cadet, c’est celui de la visibilité. Ils ne savent pas toujours où acheter et acheter qu’en fonction des saisons. Notre mission, c’est de donner ces informations.

Récemment sur Saint-Louis, nous avons ainsi mis en relation la mairie avec un producteur et il a pu intégrer le marché public ’’. Pour éviter les augmentations de coût des repas, certaines communes comme Saint-Denis ont décidé de faire la chasse au gaspillage. En proposant moins en quantité, la municipalité peut ainsi récupérer de quoi investir dans une meilleure qualité. 50 % de produits de qualité et locaux dans les cantines, c’est possible, ce sera simplement un peu plus long que prévu.

Élu en février 2019, Frédéric Vienne préside la chambre d’agriculture. Pour lui, le confinement a démontré la capacité de l’agriculture réunionnaise à nourrir la population, une reconnaissance qui mérite d’être soulignée, même si le bilan du côté du tourisme et du monde horticole est beaucoup moins rose. • Quel bilan tirez-vous pour l’agriculture péi du confinement ?

Frédéric Vienne : L’agriculture réunionnaise a été reconnue à sa juste valeur ! Nous sommes parvenus à nourrir la population. Il y a eu une importante hausse des ventes pendant le confinement et elle a révélé l’importance des

• Qu’en est-il pour la suite ?

FV : Nous travaillons à la mise en place de marchés de producteurs en vente directe. Avec l’arrêt du tourisme, il y a une grosse perte pour les producteurs de fruits, les touristes étant des acheteurs des fruits et légumes locaux. Il faut donc redynamiser la vente directe pour compenser cette perte sur les marchés. D’ici la fin de l’année, nous ouvrirons un premier magasin au Tampon (17e kilomètre). Bien sûr, il ne s’agit pas de tuer les petits primeurs, mais de lutter contre l’importation et faciliter la reconnaissance des produits locaux.

Vous voulez profiter des plaisirs de la terre tout en vous détendant en famille, nous vous livrons quatre bons plans pour profiter de l’agrotourisme dans l’île.

1

Bienvenue à la ferme : Ce site internet mis en place par les chambres d’agricultures permet de découvrir toutes les exploitations qui ouvrent leurs portes à des visiteurs soit pour de la vente directe, soit pour une visite. Treize établissements sont répertoriés à La Réunion, de Sainte-Rose à SaintJoseph en passant par Salazie. 2

Le Labyrinthe en champs thé : Vous aimez le thé et vous avez envie de vous offrir une promenade dans un labyrinthe ? Avec un accueil au top, découvrez le Labyrinthe en champs thé à Saint-Joseph sur Grand-Coude. La promenade est ludique et olfactive : on résout des énigmes adaptées à chaque tranche d’âge en respirant des parfums de thé et de géranium. La balade se clôt par une dégustation. 3

Le Jardin des épices : L’agroforesterie vous connaissez ? Le Jardin des épices et des parfums propose tous les jours une visite d’un sous-bois aménagé d’espèces comestibles. Ouvert depuis 1989, il est devenu un passage incontournable pour les familles et les touristes, il faut donc penser à réserver. Un de ses atouts est que les promenades sont toujours différentes, en fonction des saisons et de la vie des végétaux. 4

La Maison du coco : Mêlant activités manuelles, dégustations autour et ferme pédagogique, la Maison du coco à SaintLeu est très adaptée pour une balade en famille. On peut y découvrir l’ensemble des utilisations possibles des dérivés du cocotier, de la vannerie au sucre de coco en passant par les laits, glaces et crèmes. La variété des activités proposées fait que le temps passe très vite. 5

D’avril à août, il est possible de venir déguster des goyaviers, après les avoir cueillis soi-même au Verger Delâtre à La Plainedes-Palmistes. C’est une activité à faire avec des enfants et qui peut être doublée d’une balade sur les chemins de Bras-Cabot. Les réservations sont recommandées.

Plusieurs aides à l’agriculture sont proposées par le Département dans le cadre de ses missions. On fait un point sur l’ensemble des aides existantes.

DANS LES EXPLOITATIONS

Le Département pilote le fond européen

FEADER d’un montant de 385 M€ auquel se rajoute 55 M€ de financement départemental sur la période 2014-2020. Ce programme permet en particulier le financement

• des investissements dans les exploitations agricoles (aménagement des terrains, achats de matériels, construction de serres ou de bâtiments d’élevage, etc.)

• des interventions pour la replantation de la canne

• des mesures de diversification agricole (ex : aménagement de prairie pour les élevages, plantation d’agrumes ou d’ananas, etc.)

• des actions de transfert de connaissance et de conseil délivrées par les organismes agricoles auprès des exploitant.

• de l’irrigation et de la desserte des terres agricoles (ex : périmètres irrigués, voiries rurales communales)

2 SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET CULTUREL DES HAUTS DE L’ILE

Dans le cadre du FEADER près de 23M€ sont réservés exclusivement aux porteurs de projets situés dans les hauts (programme LEADER). Les actions sont définies par les EPCI pour chacune des micro-régions (CINOR, CIREST, CIVIS/CASUD et TCO), constitués en 4 Groupe d’Actions Locales (GAL), qui accompagnent et instruisent les demandes d’aides.

3 MESURE DEPARTEMENTALE AUX PRODUCTEURS INDEPENDANTS DE FRUITS ET LEGUMES

Comme son nom l’indique, cette aide s’adresse aux producteurs de 12 fruits et légumes indépendants. Ceux qui plantent de la tomate, du chou, du gingembre, du curcuma, des lentilles, des fraises, des agrumes ou du piment peuvent prétendre à une aide annuelle de 3 000 € pour conduire les opérations de plantation et commercialisation. Cette aide monte à 4 000€ si vous produisez de l’ail, de l’oignon, de la pomme de terre ou des carottes. En 2019, 422 agriculteurs ont bénéficié de ce dispositif et près de 3 000 T de ces fruits et légumes ont été produits localement.

4 EVOLUER VERS UNE AGRICULTURE ECO- RESPONSABLE

Chaque année le Département accompagne plus de 150 agriculteurs dans leur démarche de certification en Agriculture biologique, sous la forme d’une aide à la démarche de certification d’un montant maximum de 600€ par accréditation sollicitée. Le Département travaille en parallèle à traduction opérationnelle d’une ambition bio locale. Le « plan BIO » correspondant est encours de formalisation en liaison avec les partenaires, et sera opérationnel au 1er janvier 2021.

5 PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE DEPARTEMENTAL – VOLET AGRICOLE

Un plan de relance spécifique en matière agricole, représentant 32,5 M€ sur 5 ans, est également mis en œuvre afin d’accélérer le projet de territoire «agripéi 2030» mis en œuvre par la collectivité avec l’ensemble des partenaires agricoles. Il s’agit en particulier de déployer de nouvelles mesures permettant de renforcer l’autonomie alimentaire de l’île en réponse à la crise sanitaire.

35 000 repas sont servis quotidiennement aux élèves demi-pensionnaires des 77 collèges publics de l’île. La volonté du Département est d’accroître la part des produits locaux dans l’élaboration de leurs repas et d’en améliorer la qualité.

Objectif : atteindre 63 % de « produits péi » issus de la production locale, en dépenses à moyen terme contre 52 % actuellement (55 % pour les viandes, 66 % pour les légumes, 73 % pour l’épicerie fraîche, surgelée, et traiteur).

Plusieurs projets sont mis en place : des actions partenariales avec les filières de production locale : depuis 2016, la « convention Volay Péi » a permis d’augmenter la consommation de volaille dans 23 établissements de plus de 17 tonnes, pour atteindre 103 tonnes aujourd’hui. 5 nouveaux établissements vont s’engager dans cette dynamique prochainement.

l’accompagnement des établissements scolaires dans leur politique d’achat de denrées alimentaires,

la mise à disposition d’outils (planches de menus types, guide de bonnes pratiques en restauration)

la formalisation d’une stratégie d’intervention dans la restauration scolaire sur les 5 prochaines années,

le service d’un menu végétarien une fois par semaine dans chaque collège depuis le 1er novembre 2019 (premières mesures de la loi EGALIM),

un accès à la commande publique aux exploitants agricoles et aux distributeurs à travers le marché de denrées CODARUN 2020 (Groupement de Commandes de Denrées Alimentaires à la Réunion)

Valoriser les produits locaux et augmenter leur consommation au sein de la restauration collective, un axe fort du projet de territoire AGRIPEI 2030, piloté par le Département.

RENSEIGNEMENTS

restaurationdescolleges@cg974.fr

Avec ses deux usines du Port et de Saint-Paul, Urcoopa met un point d’honneur à produire une alimentation de qualité pour le bétail. C’est le fruit d’un processus traçable

la qualité de la viande ou du lait débute par l’alimentation du bétail. L’Union Réunionnaise des Coopératives agricoles (Urcoopa) a fait de la qualité son maître mot. Pour y parvenir, elle propose une alimentation où tous les ingrédients sont contrôlés et sélectionnés pour leurs qualités nutritionnelles. Ce sont ainsi près de 230 000 tonnes d’aliments du bétail à destination des éleveurs réunionnais, qui sont élaborés dans ses deux usines du Port et de Cambaie. Ces produits sont également distribués en sac de 5 et de 25kg dans les 130 magasins agricoles et jar-

dineries implantés sur l’ensemble de l’île.

Sur les étiquettes des aliments Urcoopa en sac, la liste des ingrédients figure clairement et lisiblement avec une procédure de contrôle permettant de garantir la qualité du produit fini.

Un même prix pour tous les éleveurs réunionnais.

L’Urcoopa développe des programmes d’alimentation destinés aux différentes espèces animales et adaptés aux exigences de l’élevage réunionnais, selon un cahier des charges défini. Elle produit également des aliments spéciaux pour jeunes ani-

maux, des spécialités nutritionnelles et des prémélanges.

Le modèle d’élevage est spécifique à la Réunion. Ce sont des élevages de petites tailles et multi-espèces et 80 % d’entre elles se situent dans les hauts. Chaque éleveur bénéficie d’un accompagnement personnalisé des équipes techniques de l’Urcoopa qui se déplacent dans toute l’Île en fonction des besoins et demandes.

L’aliment représente environ 60 à 70 % du coût de production d’un poulet ou d’un porc. L’Urcoopa affrète lui-même les vraquiers de céréales, ce qui permet de maintenir un prix de vente unique et régulier

pour l’aliment rendu dans tous les élevages de l’île.

Et permet à chaque éleveur, où qu’il se trouve, de développer et garantir la pérennité son exploitation. Le maintien d’une activité agricole dans les hauts est ainsi favorisé.

L’Urcoopa travaille à la pérennité de l’élevage réunionnais et à la poursuite de sa professionnalisation. L’Union met en place des démarches innovantes d’accompagnement pour aider à la digitalisation des pratiques, élabore des plans d’alimentation adaptés selon les objectifs de productions fixés par les éleveurs, tout en maintenant un bon rapport qualité prix.

| Union ré U nionnaise des coopératives agricoles |

Soucieuse de la satisfaction de ses adhérents, de ses clients, l’Urcoopa est engagée dans des démarches de certifications depuis la fin des années 90.

Tout au long de ces années, l’Urcoopa a été certifiée ISO 9002, ISO 9001 puis GBP AC.

Aujourd’hui, l’Urcoopa détient une certification pour chacun de ses sites industriels. Ils sont certifiés RCNA -Référentiel de Certification de la Nutrition Animale. Ce référentiel s’inscrit dans une démarche de qualité de produits adaptés à chaque espèce et à chaque stade physiologique et de sécurité sanitaire des aliments.

Depuis 2015 l’Urcoopa s’est engagée au côté de ses éleveurs pour développer une filière “ bio ”. L’Urcoopa détient une certification selon le mode de production biologique en tant que distributeur d’aliments pour le bétail “ bio ”.

Aujourd’hui, des aliments sont importés de métropole, des essais pour produire localement ont débutés depuis 2019. Une première production locale a d’ailleurs été commercialisée juste avant le début de la crise Covid 19. L’objectif est de pouvoir à terme produire des aliments en local pour les éleveurs réunionnais mais également pour les particuliers.

Plus d’un quart de siècle aux côtés des éleveurs, cela crée des liens. En contribuant à la mise en place de nombreux outils structurant pour l’élevage réunionnais, l’Urcoopa fait bien plus que de la nutrition animale.

C’est en 1982 qu’a commencé l’aventure Urcoopa. TERRA COOP, la Coopérative Agricole du Nord Est (CANE), la Coopérative des Producteurs de Porc de la Réunion (CPPR) et la SICALAIT ont décidé de développer en commun une activité de nutrition animale et ont créé l’Urcoopa, l’Union Réunionnaise des Coopératives Agricoles.

Cet outil a permis aux éleveurs réunionnais de bénéficier d’un aliment de qualité et d’entraîner une baisse des prix en optimisant l’approvisionnement des matières premières.

Progressivement, les éleveurs ont pu atteindre les performances techniques de leurs homologues européens, ce qui a permis de générer plus d’activité et de partager la croissance entre les éleveurs coopérateurs. Les élevages se sont organisés en filières de production.

L’Urcoopa a participé à l’organisation de l’aval des filières en mettant en place des outils de transformation de la production locale et en assurant leur commercialisation sur le marché réunionnais.

En s’appuyant sur ses valeurs coopératives, l’Urcoopa poursuit ses engagements historiques : développer l’élevage local en synergie avec l’ensemble des acteurs des filières animales et ainsi servir l’économie réunionnaise.

Aujourd’hui, l’Union de coopératives Urcoopa est la propriété collective et indivisible de ses 1 200 éleveurs adhérents. Pour la satisfaction des éleveurs, l’Urcoopa est engagée dans l’amélioration continue des aliments et services associés. Cette qualité, l’Urcoopa la garantit aussi pour l’ensemble des aliments distribués en sacs dans les jardineries et magasins agricoles de l’île.

En 35 ans, les élevages réunionnais ont évolué pour devenir des entreprises d’un grand professionnalisme, mais toujours de taille humaine, permettant d’offrir aux Réunionnais des produits de qualité. L’Urcoopa défend ce modèle d’élevage familial, spécifique à La réunion.

Ces élevages familiaux maintiennent une activité économique indéniable dans les hauts de l’Île et contribuent grandement à l’aménagement du territoire ainsi qu’à l’attrait touristique de l’île.

Un éleveur génère 7 emplois directs ou indirects à la Réunion. Plus de 20 000 personnes sont donc aujourd’hui directement ou indirectement liées à l’élevage local.

L’Union des coopératives Réunionnaises est née en 1982 de la volonté de quatre coopératives d’unir leurs forces : Terracoop et la coopérative agricole du Nord Est (Cane), spécialisées dans l’importation de matériel agricole, la Sicalait (production de lait) et la coopérative de production du porc à La Réunion (CPPR).

L’Urcoopa travaille également avec les autres coopératives agricoles par le biais des Interprofessions notamment, mais aussi avec les jardineries et magasins agricoles de proximité où les particuliers souhaitant se livrer à des activités liées à l’élevage peuvent se fournir en aliment. La coopérative dispose de deux usines, situées à Saint-Paul et au Port. L’usine du Port est spécialisée dans l’alimentation des volailles et celle de Saint-Paul, dans les autres productions. Les deux usines emploient, à elles seules, 170 personnes.

Technicien agricole puis agriculteur depuis 1994, Pascal Quineau a été élu président de l’Union Réunionnaise des Coopératives Agricoles (Urcoopa) le 19 juin dernier. Il salue le travail effectué par l’ensemble du secteur agricole réunionnais, qui a su faire face aux difficultés du confinement et maintenir l’approvisionnement de l’île.

M. Quineau rappelle également que l’Urcoopa n’est pas cantonnée dans un simple rôle de fabrication d’aliments pour animaux. L’Urcoopa est un maillon clé de la chaine de production locale, en particulier dans sa mission de conseil et de soutien aux éleveurs réunionnais.

• Vous venez d’être élu à la tête de l’Urcoopa, comment voyez-vous le développement de votre coopérative ?

Pascal Quineau : L’Urcoopa est au service de l’agriculture réunionnaise. C’est plus qu’une usine de fabrication d’aliments pour l’élevage. Elle remplit de nombreuses missions, de conseil et d’accompagnement des éleveurs et de l’ensemble des coopératives. En association avec elles, nous suivons et conseillons les jeunes agriculteurs qui s’installent. Nous fournissons un appui technique personnalisé et, bien sûr, de l’alimentation de qualité adaptée aux exigences de l’élevage réunionnais.

Nous soutenons, comme nous l’avons toujours fait, une agriculture familiale, pour un revenu décent des agriculteurs. Nous sommes les acteurs d’une agriculture qui respecte les standards européens et leurs normes. L’agriculture française et européenne possèdent un des meilleurs niveaux de qualité au monde.

• À cause de l’épidémie de Covid-19, La Réunion a été confinée plusieurs mois.

Comment l’Urcoopa a-t-elle vécu cet événement ?

Pascal Quineau : Les filières agricoles de La Réunion ont été au rendez-vous dans leur gestion de la crise COVID 19. L’ensemble des outils a été mis à forte contribution pour permettre l’alimentation continue de l’île en viande, lait et œufs. Il y a eu une hausse de la demande qui a

touché l’ensemble du secteur. A l’Urcoopa, nous avons remarqué une progression des commandes d’aliments au cours des deux premières semaines, sans doute lié au besoin de créer des stocks de sécurité chez nos clients et adhérents.

Malgré quelques difficultés d’approvisionnement notamment en matières premières, nous avons assuré la continuité de nos activités et garanti nos engagements vis-à-vis de nos éleveurs et de nos filières.

Pascal Quineau : Il y a plusieurs explications derrière ce phénomène. Durant le confinement les ménages ont davantage consommé et cuisiné. Les familles ont dû compenser les habituels 120 000 repas servis en cantine. Or, on le sait, dans les cantines, on trouve près de 80 % de viandes sont importées. La viande péi a donc trouvé de nouveaux débouchés. Ce phénomène s’est prolongé au-delà du confinement, car les écoles sont restées fermées. Avec plus de temps libre, beaucoup de Réunionnais se sont également remis aux fourneaux pour le plaisir. La demande des particuliers a créé un effet de levier chez les agriculteurs que nous fournissons. Nous avons su satisfaire cette nouvelle demande, sans que les prix augmentent !

• Est-ce que l’expérience acquise durant le mouvement des Gilets jaunes a servi de premier test ?

Pascal Quineau : En partie, mais les deux événements étaient très différents. Durant le mouvement des gilets jaunes, il y a eu des blocages, notamment au Port, et des phénomènes de violences. Pendant la crise du COVID-19 l’ensemble de la chaîne était mobilisée. Du docker qui réceptionne les conteneurs, à l’agriculteur sur son exploitation, en passant par les salariés dans nos usines, tout le monde était en activité et pouvait l’être.

• Quel est l’avenir d’Urcoopa aujourd’hui ?

Pascal Quineau : Nous venons de lancer une ligne de fabrication d’aliment “ bio” pour le marché de la volaille et de poules pondeuses.

L’enjeu est de de fabriquer un aliment bio local moins cher et offrir une alternative à l’importation.

Nous allons continuer à jouer à jouer notre rôle coopératif pour le développement de l’agriculture à La Réunion et pour satisfaire le consommateur réunionnais en fournissant les produits et services qui permettent aux agriculteurs réunionnais de produire au meilleur coût.

Il y a des marges de croissance pour l’élevage dans l’île et nous avons la volonté et les capacités de le soutenir. Il y a enfin un changement générationnel à venir et nous répondrons présents, à travers la formation et l’accompagnement !

“ l’urcoopa est Bien plus Qu’une usine d’aliments ”

aU service de l’agric U lt U re

Déléguée générale du syndicat du sucre à La Réunion, Sylvie Le Maire revient sur l’impact du confinement. Pour elle, la filière canne permet à l’agriculture Réunionnaise d’être résiliente.

Ingénieure de formation, Sylvie Le Maire est déléguée générale du Syndicat du sucre à La Réunion depuis 2012, après avoir été directrice des affaires économiques à La Région. Elle revient sur l’impact du confinement et note que l’existence de la filière canne rend l’agriculture péi résiliente en garantissant une activité et un revenu pour les agriculteurs.

• Quel a été l’impact économique de la crise Covid sur la filière canne sucre ? Sylvie Le Maire : Le confinement a eu un impact sur les exploitations cannières et sur l’industrie sucrière. Toutefois, les efforts déployés par tous, planteurs comme industriels, ont permis d’organiser un dispositif adapté et de démarrer la campagne sucrière dans les délais habituels. Sur le terrain, elle se poursuit actuellement dans de bonnes conditions. C’est pourquoi, alors que nous savons combien

d’autres secteurs sont lourdement touchés, nous pouvons dire que l’impact économique sur la filière reste modéré. C’est dans ces moments que nous observons combien le modèle agricole réunionnais, basé sur le pivot canne-sucre, est un modèle résilient ! Au cours de l’histoire de notre île, il a traversé de multiples crises, mais que ce soit au moment des “ gilets jaunes ” ou au cours de cette crise COVID, notre agriculture est une valeur refuge. La filière Canne-sucre-rhum-énergie permet de préserver l’activité et les emplois même en temps de crise ! Elle fait travailler à La Réunion 18 300 personnes.

• Alors que se pose la question du bilan environnemental des activités humaines, quel est celui de la culture de la canne à sucre à La Réunion ?

Avec 55 % de la surface agricole utile et cultivée depuis plus de 200 ans sans jachè -

re, ni rotation de culture, la canne à sucre est une plante particulièrement adaptée aux multiples microclimats et au relief de La Réunion. Elle a, de surcroît, le mérite de préserver nos sols et nos paysages de l’érosion grâce à sa couverture végétale quasiment permanente et à ses racines profondes. Sous nos latitudes, la canne à sucre produit plus de biomasse que les autres cultures. Elle maintient donc un stock de carbone important nécessaire aux cultures. Elle capte par ailleurs une grande quantité de CO 2 atmosphérique. En un an, la canne à sucre capte l’équivalent des émissions de l’ensemble du parc automobile de La Réunion. L’industrie sucrière réunionnaise s’inscrit résolument dans un modèle d’économie circulaire. (voir encadré)

• Est-ce qu’une canne issue de l’agriculture biologique est viable à La Réunion ?

Produire “ bio ” dans notre environnement climatique tropical n’est pas chose aisée. Les planteurs de canne à sucre ont longtemps été opposés à une telle démarche.

Aujourd’hui, la situation a évolué et la

chambre d’agriculture a clairement exprimé sa volonté que se développe à La Réunion une filière de production de sucre bio.

Dans ce nouveau contexte, Tereos Ocean Indien a proposé le projet de produire 3 000 à 5 000 tonnes par an de sucre bio réunionnais, dont il peut trouver des débouchés sur le marché du bio en Europe pour un tel volume. Ça reste cependant un important défi, car les coûts de production en agriculture biologique sont beaucoup plus élevés, à la fois aux champs et à l’usine, pour une productivité moindre.

C’est pourquoi Ercane doit lancer un essai au champ, grandeur nature, pour évaluer en situation réelle les difficultés de maîtrise de l’enherbement en environnement tropical en l’absence d’herbicides et pour acquérir des références sur les rendements et les coûts d’un itinéraire technique de production de canne à sucre en agriculture biologique. Ce protocole a été défini en collaboration avec la chambre d’agriculture et le Cirad avec pour objectif de mesurer la faisabilité d’un itinéraire technique bio, qui pourrait être mis en œuvre chez les planteurs de La Réunion.

Présente depuis 1768 à La Réunion, la filière canne est une véritable économie circulaire dans laquelle rien ne se perd et qui irrigue l’agriculture au-delà de la production de sucre.

Premier poste d’exportation de l’île de La Réunion, présente depuis 1768, la culture de la canne à sucre est aussi une économie circulaire, dans laquelle les coproduits sont valorisés au maximum. Elle est devenue un élément-clé de l’écosystème réunionnais au sens économique et écologique. On parle de “ la ” canne, mais il faut préciser qu’il existe quinze variétés différentes adaptées aux

terroirs et microclimats de l’île. La culture présente sur 22 des 24 communes permet la production de 200 000 tonnes de sucre chaque année et fait de La Réunion le leader sur le marché du sucre de canne en Europe. La canne est une graminée dont la culture s’étale sur plusieurs années (jusqu’à 15 ans à La Réunion). Son rhizome pouvant repousser, la canne aide à stabiliser les sols

et permet l’existence d’une agriculture sans labour. Elle est composée de 70 % d’eau, 14 % de fibres et 14 % de sucres, ainsi que 2 % du reste. De cette composition tout sera utilisé. L’eau servira à toutes les opérations de séparation.

Sur les deux bassins canniers structurés autour des usines de Bois Rouge et du Gol, la collecte a lieu autour des balances.

Amené par une flotte de quarante cachalots durant la saison cannière, le matériau est broyé pour séparer le jus de la bagasse. La bagasse est récupérée et brûlée pour produire de l’électricité. C’est la première source d’électricité renouvelable de l’île, dont

elle assure 10 % des besoins.

Le jus sucré est clarifié. On en tire les écumes qui sont utilisées pour amender les sols. Alliées à la cendre de bagasse, c’est un engrais naturel qui permet de limiter l’utilisation des herbicides.

Du jus sucré, on va bien sûr pour produire le sirop à la cuite. Il permet de produire le sucre, mais également la mélasse qu’on retrouve dans le rhum, mais également dans l’alimentation bovine. Une turbine électrique sur Saint-Pierre utilise un biocarburant dérivé de cette mélasse pour faire face au pic d’’électricité de 18 heures en place de solutions fossiles.

“ Le modè L e agrico L e réunionnais, basé sur L e pivot canne sucre, est un modè L e rési

L’agriculture est un secteur d’activité clé pour La Réunion avec ses 15 000 emplois directs et son chiffre d’affaires de 400 M€. Le Département déploie 13 nouveaux dispositifs d’aides agricoles pour renforcer la sécurité alimentaire du territoire et valoriser la qualité de la production locale. Un budget global de 32,5 M€ sur la période 2020-2025 y sera consacré.

Aide pour la rénovation des chemins agricoles à destination des associations d’agriculteurs ; Aide pour la réalisation de travaux légers d’aménagement foncier.

Aide à la création de bâtiments d’élevage et de serres (couplée au FEADER) ;

Aide à la création d’une banque de fourrage pour sécuriser l’approvisionnement des élevages ; Expérimentation du RSA+ agricole pour répondre aux besoins d’emplois dans les exploitations ;

Aide à la mise en place de groupements d’employeurs.

Aide à la création d’unités de transformation et de stockage ; Création d’une marque agricole territoriale ;

Aide à la création de magasins de producteurs ;

Aide pour valoriser les produits « péi » (matériel pour stand marché 100% produits Réunion) ; Mise en place d’un plan pour améliorer le taux de couverture des produits locaux dans la restauration collective.

Aide pour la création de fermes semencières (oignon, ail, pomme de terre, fourrage) locales adaptées à La Réunion ; Mise en place d’un plan bio ambitieux pour le territoire.

Tous les ans, ce sont 100 000 pieds de cannes qui seront plantés, pour qu’au bout de quinze ans une nouvelle variété naisse. Au sein d’Ercane qui fête ses 91 ans cette année, Laurent Barau, directeur adjoint, cherche les variétés de La Réunion de demain.

La canne, c’est presque une histoire de famille pour Laurent Barau, directeur adjoint d’Ercane, organisme de recherche qui fête cette année ses 90 ans et dont la mission est d’accompagner à l’amélioration de la canne. Issu d’une famille de planteurs de l’Est, Laurent Barau est devenu ingénieur agricole à Toulouse avant de s’envoler vers le Congo pour travailler sur une plantation de canne. Il y a quinze ans, il a rejoint le centre d’essai recherche et formation, devenu Ercane en 2009 pour devenir sélectionneur.

‘‘ Le sélectionneur, explique-t-il, c’est celui qui effectue la création variétale. Nous possédons ici près de mille variétés différentes, 60 % sont réunionnaises et 40 % sont étrangères ’’. Les planteurs, aujourd’hui, utilisent onze variétés, mais le but d’Ercane est de leur proposer de nouveaux plans plus adaptés aux cultures. Tous les ans, l’équipe de Laurent Barau effectue 2 500 croisements afin d’obtenir 100 000 plants. Durant quinze ans, ces plants seront sélectionnés, réduisant le nombre afin de trouver le Graal. À la fin, comme dans Highlander, il n’en restera qu’un, parfois deux. Il peut aussi ne rien rester. ‘‘ Nous libérons une nouvelle variété tous les deux ans, explique Laurent Barau. Nous avons deux grands objectifs : augmenter le rendement et aider à la lutte contre les maladies, par exemple la rouille brune contre laquelle nous avons sélectionné des plants résistants ’’.

Au début de l’histoire d’Ercane, il y a les cannes nobles venues de Papouasie Nouvelle-Guinée. Celles-ci étaient très adaptées à leur milieu d’origine, mais plus fragiles sur le sol réunionnais. Les sucreries de La Réunion forment un premier groupe d’étude. C’est le début d’une aventure faite d’amélioration végétale, mais également de recherche sur les cultures. Sur le plan technique, les croisements se font de manière naturelle aux mois de mai et juin, lorsque la canne fleurit.

‘‘ La canne est un végétal très complexe sur le plan génétique. Elle possède entre 100 et 120 chromosomes, précise Laurent Barau. Avec l’aide du Cirad, nous avons bon espoir d’avoir des outils pour repérer certains phénotypes et nous aider dans la sélection des plants. Quand on connaît par exemple un gène ayant une action positive, par exemple protégeant la plante de la rouille, on peut le marquer et éliminer les plans qui ne le possèdent pas. Le souci, c’est que très souvent, ce n’est pas un seul gène qui intervient dans le codage, mais plusieurs ’’.

Autre défi à relever pour les sélectionneurs d’Ercane, celui d’Ecophyto qui impose aux agriculteurs de diviser par deux l’emploi de pesticides dans leurs cultures. Dans le cas de la canne, le défi est de taille, car la culture requiert déjà peu d’intrants et les marges de manœuvres sont difficiles. Pour Laurent et ses collaborateurs, le temps des semis ont débuté. Rendez-vous dans quinze ans pour peut-être voir ces plants dans les champs.

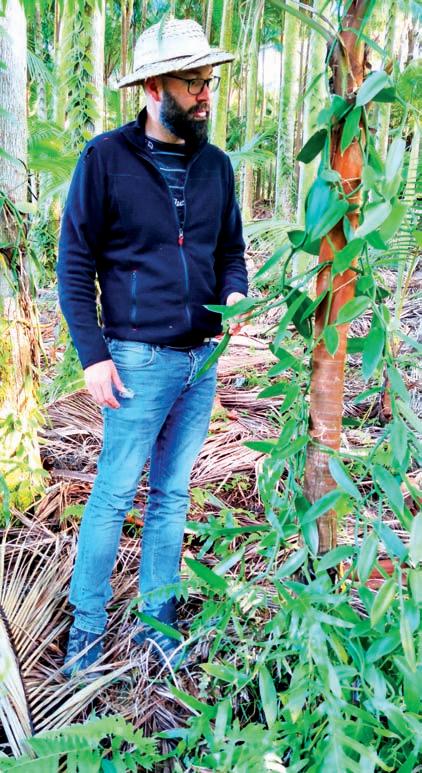

Chez les Leichnig, on produit la vamille depuis plusieurs générations. Portrait de Geoffrey qui travaille avec son père Louis, pour produire une vanille I.G.P. plébiscitée par quelques grands chefs en métropole.

Quel est le point commun entre Kelly Rangama (Le Faham), le chef étoilé Jean Sulpice, élève de Marc Veyrat ou le chef cinq étoiles Yoann Conte à Annecy ? Tous utilisent la vanille produite par Louis et Geoffrey Leichnig à Saint-Philippe. Les Leichnig ont entrepris il y a plusieurs années les démarches pour faire reconnaître l’Indication Géographique Protégée (voir page sur les labels)

‘‘ Vanille de l’île de La Réunion ’’, qui a été acceptée au niveau national et doit désormais obtenir le pendant européen du label. Le texte de reconnaissance de l’I.G.P. au niveau européen doit à présent être traduit dans l’ensemble des langues européennes et un temps est laissé pour d’éventuelles questions. Dès la promulgation, ce sont deux transformateurs, Louis Leichnig et son frère, Harry, ainsi qu’une dizaine d’agriculteurs qui pourront se revendiquer de cette appellation.

‘‘ L’important pour nous, c’est de permettre au client de savoir ce qu’il achète quand il va sur un marché, explique Geoffrey Leichnig. Nous voulons qu’un touriste qui veut acheter de la vanille de La Réunion ne se fasse pas berner ’’. Avec l’I.G.P., le client gagne la certitude de la traçabilité du produit. Il sait d’où il vient, quand il a été échaudé et connaît le taux de vanilline attendu a minima. Avec la vanille des Leichnig, il aura

bien plus que le minimum. L’histoire de la famille débute quand les deux grands-pères de Louis récupèrent des concessions auprès de l’Office national des forêts. La forêt primaire qui subsiste à Saint-Philippe fournit un écosystème humide propice à la culture de la vanille. La culture y est stricte : interdiction de couper des arbres ou de faire n’importe quoi. Aux deux grands-pères qui cherchaient par ce biais à disposer d’un complément de revenu, Louis et son fils Geoffrey ont mis en place une entreprise et comme la quantité de vanille produite ne peut augmenter, ils font le choix d’un travail sur la qualité. Plus l’affinage va être long, plus la vanille va être parfumée, explique Geoffrey en résumant son approche. Je vais conserver les gousses un an supplémentaire en affinage ’’.

Il existe trois types de vanille : sèche classique, fraîche (qui mûrit sur pied) et givrée, qui est le top en termes de goût. ‘‘ J’ai le sentiment que la culture de la vanille est une culture naissante, explique Geoffrey. Sur une parcelle, en jouant sur les séchages et sur l’affinage, nous pouvons produire des parfums différents ’’. Le jeune chef d’exploitation rêve de voir la vanille, comme le monde du vin, voir la variété de ses goûts reconnue.

Le confinement a favorisé les circuits courts : Amap, associations citoyennes et même start-up ont proposé aux Réunionnais de récupérer des produits frais et locaux durant le confinement. Reste une question, les bonnes résolutions se poursuivront-elles à présent que la crise est passée ?

Avec les restrictions posées sur les grandes surfaces, les circuits courts ont eu la cote durant le confinement et les Réunionnais ont su faire preuve d’une grande capacité d’innovation. À Saint-Denis, de petits marchés ont été décentralisés, permettant aux producteurs de compenser la fermeture des “ grands marchés ”, une expérience que la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts aimerait poursuivre. “ Ces marchés de proximité ont montré tout leur intérêt, notamment pour permettre aux habitants des Hauts d’accéder à des producteurs directement ”. Si certaines expériences ont été testées durant le confinement, certaines existent depuis un moment, à l’instar des marchés de la “ Ruche qui dit oui ” (voir encadré) ou les Amapéï qui reprennent le concept des associations d’aide à la paysannerie pour permettre à des particu-

liers d’acheter des paniers de légumes auprès d’agriculteurs. Le site du Département recense une vingtaine d’Amapéï, principalement dans le Sud, l’Ouest et un petit peu dans l’Est. Informaticien et créateur d’une société de création de sites web, Julien Vanwinsberghe a lancé “ Culture Péi ” une application pour permettre à des particuliers ou des professionnels de vendre directement leur production alimentaire ou leurs plantes dans l’île. Julien veut bien sûr favoriser l’accès à des produits locaux de qualité, mais il veut également encourager la production de légumes lontan et aider les particuliers à se créer un revenu complémentaire. “ La législation tolère la vente de fruits et légumes pour un particulier si son jardin est attenant à l’habitation et ne dépasse pas 500 mètres carrés, explique l’informaticien. Certaines activités sont réglementées, mais la vente occasionnelle est acceptée ”. Son application réunit environ 3 000 utilisateurs dans l’île, mais

Julien Vanwinsberghe

il y a encore du travail pour convaincre les professionnels de se tourner vers le numérique.

“ À chaque fois qu’il y a une crise comme les gilets jaunes ou le Covid, je vois un bond dans les fréquentations et l’intérêt envers les solutions de circuit court, relève Julien. Je ne sais pas si ça va durer, à chaque fois on entend dire qu’il y a un changement des comportements et une prise de conscience, mais tout redevient souvent comme avant. Un vendeur de fruits, pour lequel Julien a tra-

vaillé, a vu ainsi ses ventes exploser en début de confinement pour ensuite retomber. Dans le même temps certains amis “ happyculteurs ” sont parvenus à fédérer leurs clients et à les conserver. “ Il y a une tendance générale au développement des circuits courts ”, note Julien. Depuis le confinement, Julien a stoppé son application pour en retravailler le concept en l’ouvrant davantage aux associations. Il conserve sa page Facebook et ses 9 500 fans. Une belle aventure à suivre.

Produits bios, locaux, nutriscore, les labels et informations se multi P lient sur les P roduits P our indiquer leur P rovenance et leur qualité nutritionnelle.

o n fait un P oint sur une Partie d’entre eux P our vous ex P liquer ce qu’ils sont et disent.

Il existe de nombreux labels “ bio : AB (pour agriculture biologique), par exemple. Le label peut marquer des produits consommables, non transformés ou transformés, mais également des cosmétiques. C’est un label qui marque des produits se voulant plus vertueux vis-à-vis de l’environnement et de la santé. Ces produits sont conçus en fonction d’une charte excluant les pesticides de synthèse (mais autorisant certains pesticides dits naturels), ou encore les organismes génétiquement modifiés. Au sein du bio, un courant inspiré par les thèses de l’ésotériste Rudolf Steiner, dispose d’un label en propre, il s’agit du label Demeter qui signale les produits conçus

selon les principes de la biodynamie. Ces labels sont attribués par des organismes privés ou publics (AB est la propriété du ministère de l’Agriculture). Le bio est en développement localement.

Le label Max Havelar/Fair trade signale, lui, des produits dont l’achat permet aux agriculteurs de vivre de leurs produits. Certains produits peuvent être bio, mais pas tous. Ce label permet d’encourager le commerce équitable avec les pays du Sud. Il n’est pas utilisé pour marquer des produits issus de l’agriculture réunionnaise.

Ail de Petite-île, safran péi (curcuma) de la Plaine-des-Grègues, lentille de Cilaos, letchis de Bras-Canot, il y a des productions locales qui ont acquis depuis un certain temps une bonne réputation. “ Ce sont souvent des origines informelles, dont les gramounes connaissent l’existence, mais pas forcément les jeunes ”, explique Frédéric Vienne, président de la chambre d’agriculture. La chambre doit justement travailler sur un label réunionnais. Sans multiplier des labels déjà nombreux, peut-être serait-il intéressant de commencer par dresser une carte de ces productions, qui permettrait à tout un chacun de s’y retrouver ?

HQE (Haute qualité environnementale) est le nouveau nom du label “ agriculture raisonnée ”, ou “ intégrée ”. Contrairement au bio, l’agriculture raisonnée n’interdit pas les intrants et les pesticides de synthèse, mais elle les limite. C’est un label qui comprend également une prise en compte du bien-être animal. Il y a trois niveaux dans cette certification, le plus élevé étant haute valeur environnementale (HVE).

C’est un label utilisé par des agriculteurs et des industriels à La Réunion.

Il est formé de cinq lettres de A, produit le plus favorable sur le plan nutritionnel à la lettre E, produit le moins favorable, le nutriscore doit être appliqué sur tous les produits préemballés. Pour calculer la position d’un aliment, il s’agit de voir la part de produits recommandés : fibre, protéines, fruits et légumes.

Ceux-ci entraînent le produit vers le A. À contrario, quand un produit comprend des acides gras saturés, du sel, du sucre, c’està-dire des produits à limiter, il va tendre vers le E. Certains produits échappent à ce classement : produits frais, thé, café, herbes aromatiques et alcools. Le nutriscore permet de comparer des produits d’une même famille, par exemple plusieurs plats de lasagnes, celles-ci pouvant être classées de A à D.

Le label Rouge est un label de qualité, mis en place par l’Union européenne. C’est un label qui permet une reconnaissance de produits traditionnels, élaborés ou cultivés avec un grand rendement, mais en recherchant une plus grande qualité que la moyenne des produits. À La Réunion, il

existe des labels Rouges pour le letchi et l’ananas. “ Ce label n’a pas apporté une plus value significative ”, note Frédéric Vienne, président de la chambre d’agriculture. Il pourrait localement être abandonné.

• i . g.P.

L’identification géographique protégée est un label de qualité mis en place au sein de l’Union européenne.

Elle remplace petit à petit les Appellations d’origine contrôlée (AOC).

À La Réunion, ce sont deux transformateurs et dix producteurs de vanille qui sont en train d’obtenir cette certification, après un travail de demande de plus de dix ans.

Certains ont déjà l’IGP nationale, comme Louis Leichnig et attendent le retour européen qui, s’il intervient dans l’année, permettra à leur récolte 2019 de porter le macaron.

L’IGP permet de lier le produit (ici la vanille) avec sa région de production.

La vanille de l’île de La Réunion est ainsi distinguée de la vanille Bourbon qui peut être produite à Madagascar, Maurice, Mayotte ou les Comores.

Le rhum de la Réunion est également une IGP. Une demande est en cours pour le vin de Cilaos.

Les différentes coopératives d’éleveurs de viande à La Réunion ont créé leurs propres labels pour signaler la production réalisée par leurs adhérents. “ Bœuf pays ” est le label de la Sicarévia, coopérative des éleveurs de bœuf. Porc pays a été mis en place par la Coopérative des éleveurs de porcs de la Réunion (CPPR). Volay péi est le bébé de la filière avicole interprofessionnelle réunionnaise. Ces différentes appellations sont attribuées à partir d’un cahier des charges garantissant la qualité. C’est un bon moyen de soutenir l’élevage local.