46 minute read

Reordenamiento del Mercado Petrolero en México: Desventajas Estructurales y Nuevos Actores

Reordenamiento del Mercado Petrolero en México: Desventajas Estructurales y Nuevos Actores1

Candi Uribe Pineda Marco Antonio Carrillo Pacheco Rolando Javier Salinas García Facultad de Psicología Universidad Autónoma de Querétaro

Advertisement

Resumen

Este artículo analiza la reestructuración del sector de hidrocarburos HC en México en el contexto de la reforma energética. La industria petrolera nacional atraviesa un proceso de incorporación al mercado energético global en condiciones de desventaja estructural. En dicho proceso cobran relevancia dos indicadores de riesgo: la dependencia energética y el atraso tecnológico en Petróleos Mexicanos (PEMEX). El reordenamiento del mercado petrolero internacional reposiciona a PEMEX como empresa productiva del Estado, lo que lleva consigo implementar esquemas organizacionales y laborales flexibles a su interior, transformando así la relación entre actores económicos y laborales junto a la integración de nuevos agentes empresariales e instancias reguladoras.

Palabras clave: atraso tecnológico, desarrollo, mercado energético global, orden geopolítico internacional, PEMEX, reforma energética.

Abstract

This article analyzes the restructuring of the oil sector in Mexico in the context of energy reform. The national oil industry is going through a process of incorporation into the global energy market in conditions of structural disadvantage. In this process, it becomes relevant two indicators of risk: energy dependence and technological backwardness in Petroleos Mexicanos (PEMEX). The reordering of the international oil market repositions PEMEX as productive state enterprise, the above involves implementing flexible interior organizational and labor schemes, thus transforming the relationship between economic and labor players with the integration of new business operators and regulatory authorities.

Keywords: technological backwardness, development, global energy market, international geopolitical order, PEMEX, energetic reform.

1Elaborado en el marco de la estancia posdoctoral CONACYT enero-diciembre, 2015 en la Maestría en Estudios Multidisciplinarios Sobre el Trabajo (MEMST), Psicología, UAQ y que fue discutido como ponencia en el Segundo Congreso de Estudiantes de Posgrado en Ciencias Sociales (CLEPSO), realizado el 4 de mayo de 2016 en México.

15

Este trabajo pone de relieve el proceso de apertura del sector de hidrocarburos (HC) mexicano al mercado internacional promovido por la reforma energética2. A través de su implementación, la industria petrolera experimenta cambios económicos, políticos, organizacionales y en su proyecto empresarial, en el mediano y largo plazo. Esta reforma es un cambio estructural que obedece a factores como a) la declinación progresiva de la producción de crudo a partir de 2004, b) el atraso en el desarrollo de actividades de exploración petrolera en áreas de tectónicas salinas y c) la completa ausencia de campos de producción en aguas profundas en el Golfo de México, debido al rezago en la adquisición y desarrollo tecnológico3. Así, los retos y limitaciones que enfrenta la industria petrolera nacional tienen un trasfondo histórico que incide en la situación actual en materia energética en México.

La liberalización del sector de HC en México forma parte del ensamble internacional de reformas productivas y laborales tendientes a la integración regional y transnacional a partir de las ventajas comparativas, además, se inscribe en el orden geopolítico internacional. En este sentido, se examinan las principales tendencias en política energética en Latinoamérica y otros países emergentes que anteceden al proceso de reforma energética en México.

Asimismo, cabe discutir las consecuencias –en un mediano y largo plazo– de un proceso de inserción –bajo la condición de agentes proveedores de HC– al mercado energético global de los países en vías de desarrollo que poseen dicho recurso, o bien, la dependencia energética de otras naciones en Latinoamérica, así como las consecuencias del atraso tecnológico. Por lo anterior, se proponen dos perspectivas analíticas: el ordenamiento geopolítico internacional en materia energética y el proceso histórico de construcción de Petróleos Mexicanos (PEMEX). El libre acceso al mercado nacional de hidrocarburos y la competitividad entre la empresa productiva del Estado y los capitales privados –nacionales y extranjeros–, reconfigura un escenario de actores empresariales en el cual prima la desigualdad de condiciones estructurales para la competitividad. Lo anterior se presenta específicamente en dos aspectos: en el desarrollo de tecnologías vinculadas a la exploración y producción de petróleo; y, en el grado de capacitación, experticia del personal y respecto a la trayectoria empresarial.

Así, el proceso de liberalización de los HC cuestiona el denominado mandato histórico de PEMEX, el cual, hasta antes de la reforma energética, comprendía las actividades de producción, refinación, transporte y comercialización de HC. A partir de 2013 se transforma, “poco a poco PEMEX va a repartir esa responsabilidad con su nuevo modelo de asociaciones” (J. M. Carrera, comunicación personal, 2015). De esta manera, se observa el cambio de paradigma de gestión empresarial impulsado por la reforma.

Por lo anterior, se analizan las condiciones estructurales imperantes en el sector petrolero mexicano desde una mirada multidisciplinaria, partiendo de las siguientes interrogantes: ¿Cómo incide la reforma energética en la reestructuración productiva y el mercado de trabajo de la empresa petrolera nacional? y ¿Cuáles son los retos estructurales en el sector petrolero mexicano, de frente a su inserción al mercado regional e internacional? En este sentido, la metodología llevada a cabo incluye el análisis de informes oficiales sobre productividad en PEMEX, entrevistas semiestructuradas a trabajadores petroleros en el marco de la Conferencia Mundial del Petróleo (PECOM) 2015, así como la revisión de otros estudios de Ciencias Sociales en materia energética a nivel regional e internacional. De este modo, se analiza el proceso de transformación de la industria petrolera nacional a fin de problematizar sus retos productivos en el contexto del mercado energético global.

En síntesis, el proceso nacional de liberalización de la industria de HC al mercado mundial y de reforma energética, se inscriben en un contexto geopolítico regional e internacional. Los alcances sociales y para el mercado de trabajo, así como para la reconfiguración interna de la industria petrolera nacional, exigen integrar perspectivas de análisis multidisciplinarias, más allá del enfoque económico.

Niveles de Análisis de la Reforma Energética en México: Cambios Estructurales y Nuevos Actores

Los principios rectores de la reforma energética son el protagonismo del Estado mexicano en el control y propiedad de HC, la participación de terceros en el sector de HC mediante distintos tipos de contrato4 y un nuevo régimen fiscal. Bajo este último PEMEX se convierte en empresa productiva del Estado, aparecen nuevas entidades reguladoras y una nueva definición de roles y funciones del sector energético, se promueve el desarrollo de la industria nacional, transparencia y rendición de cuentas (PEMEX, 2014, p. 11).

De esta manera, la reforma energética, más allá de su dimensión jurídica, exige una reestructuración productiva y laboral de la industria petrolera nacional, ya que involucra la intervención de capitales privados (nacionales y extranjeros) en los procesos de exploración, extracción,

2 La reforma constitucional en materia de energía se aprobó en el Senado de la República y la Cámara de Diputados el 11 y 12 de diciembre de 2013 respectivamente. El Decreto constitucional se publicó el 20 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación (Gobierno de la República, 2013). 3El periodo requerido entre las actividades de exploración y la fase productiva de un pozo petrolero oscila entre siete y nueve años. 4Los modelos contractuales propuestos por la reforma energética son: licencias, producción compartida y utilidad compartida.

16

refinación, petroquímica, transporte, almacenamiento y distribución de HC. En este sentido, se creó en 2014 la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento (DCPA) de PEMEX, la cual es nodal para la transformación de la empresa petrolera mediante la centralización de los procesos de adquisición de la empresa y la optimización de vínculos con proveedores y contratistas. Durante la PECOM 2015, el representante de dicha instancia señaló que los proveedores de servicios y contratistas son vistos por PEMEX como socios estratégicos, y que mediante el Punto de Acceso al Sistema de Suministro (PASS), se optimiza la relación con estos, incluyendo el registro único y estandarizado y las auditorías por personal especializado.

En el contexto de apertura del sector energético, la Conferencia Mundial del Petróleo del 20155 congregó empresas de la industria energética de Reino Unido, Brasil, Noruega, Italia, Estados Unidos, China y México, así como funcionarios del gobierno federal y local. En abril de 2016 los países participantes se diversificaron, encontrando empresas provenientes de China, Estados Unidos, Checoslovaquia, Rumania, Brasil, Italia, Canadá, India, de igual forma asistentes internacionales provenientes de Guatemala, Perú, Venezuela, Rusia, Países Bajos, Tailandia, Eslovenia, Singapur, entre otros.

En el mercado de HC convergen diversos actores de tipo empresarial, laboral, gubernamental, político y ciudadano, de carácter nacional e internacional, por lo que el nicho laboral en PEMEX atraviesa un proceso de reconfiguración hacia el interior y el exterior. Aquel se compone por diversos participantes como el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), las empresas contratistas nacionales y extranjeras de diversa escala y sus trabajadores subcontratados, los diversos niveles de gobierno al interior de PEMEX y las entidades gubernamentales que regulan la industria petrolera.

En relación a lo anterior, se propone analizar el mercado energético como una construcción social en la cual los agentes participantes enfrentan las tendencias productivas y geopolíticas imperantes en el contexto internacional, incidiendo en su capacidad de injerencia y acción social y en la estructuración organizacional y laboral de la empresa petrolera nacional. Si bien los actores que integran la industria de hidrocarburos en México intervienen en el mercado de trabajo, también se encuentran inmersos en relaciones laborales y políticas, así como en condiciones económicas complejas que delinean algunas exigencias para su participación. En este sentido, la propuesta de análisis de la construcción social del mercado de trabajo situado, posibilita integrar la relación global-local y los vínculos entre la racionalidad económica y burocrática, donde participan agentes localizados que actúan reflexivamente sobre las estructuras sociales, políticas, culturales y económicas (De la Garza, 2006; Cabrera, 2011).

Los cambios en el mercado de trabajo petrolero, inducidos por la reforma energética en México, apenas comienzan. Es posible observar la reorganización y reposicionamiento de actores empresariales, laborales y gubernamentales. Paulatinamente se observará la integración de capitales privados (nacionales e internacionales) en actividades extractivas, de producción y distribución de HC.

Asimismo, los actores productivos y laborales al interior de PEMEX enfrentan un proceso de reestructuración que cambia su estatuto de empresa paraestatal a empresa productiva del Estado6. Finalmente, la reforma energética plantea nuevos esquemas de regulación, supervisión y gobierno en las tareas estratégicas de exploración y extracción de HC, por lo cual se crea la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Durante la PECOM 2015, algunos testimonios de trabajadores7, que experimentaron desde dentro el proceso de reestructuración, subrayaron sus ventajas competitivas ante el escenario de apertura: conocimiento de los procesos industriales al interior de PEMEX; preparación y experiencia acumulada en el sector petrolero y capacidad en la toma de decisiones. Sin embargo, reconocieron el idioma como un obstáculo importante en las relaciones laborales, por lo cual es urgente que se capaciten no solo en inglés, sino también en chino. Del mismo modo, expresaron una relación inversa entre el grado de capacitación y especialización y el riesgo a perder su trabajo. En este sentido, los trabajadores con menor grado de especialización son los más vulnerables a los recortes de personal al interior de PEMEX.

En relación con lo anterior, durante la PECOM, se expuso el modelo de competencias al interior de PEMEX.

5Exposición y Conferencia del Petróleo de México. México: Frontera revitalizada para la industria del petróleo y gas mundial realizada en Villahermosa, Tabasco del 14 al 16 de abril de 2015. Este evento congregó actores empresariales públicos y privados del sector de HC, nacionales e internacionales; así como representantes gubernamentales de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Secretaría de Energía (SENER), funcionarios de Petróleos Mexicanos y empleados de confianza de PEMEX. 6Con base en el artículo 25 constitucional, las empresas productivas del Estado tienen autonomía presupuestal, técnica y de gestión, además, se rigen por un consejo de administración que integra en su plan de negocios los lineamientos de la SENER. “Para su administración, organización y estructura corporativa, deberán adoptar las mejores prácticas a nivel internacional que garanticen la transparencia, eficiencia, eficacia, honestidad y productividad en el desarrollo de sus actividades para obtener los mayores ingresos y garantizar el ejercicio del gasto en beneficio del Estado” (Gobierno de la República, 2013, p. 17). 7Se aplicaron entrevistas semiestructuradas a seis ingenieros petroleros. 8Directora senior Brooke Polk Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC).

17

La Dra. Brenda Kelly (2015)8 señaló la búsqueda por mejorar la eficiencia, reducir tiempo no productivo y eliminar accidentes, también argumentó que la capacitación y las credenciales no representan, en sí mismas, la competencia. Esta última incluye conocimientos, capacidades, conductas, consistencia en el trabajo y habilidades en el contexto de las expectativas de la empresa. De esta manera, los participantes en el mercado de trabajo enfrentan nuevas exigencias.

Elementos Multidisciplinarios Para el Debate

La apertura al mercado global que experimenta la industria petrolera en América Latina ha cobrado relevancia en el debate público y en las Ciencias Sociales (Ronquillo y García, 2005; Rousseau, 2006a, 2006b, Navarro, 2007, Bertoni et al., 2010; Rodríguez, 2010, González, 2014; Sovacool, 2014). La literatura expresa la diversidad en política energética en la región, donde coexisten la liberalización gradual de los HC, la flexibilización de un subsector para la inversión extranjera, así como la política restrictiva para la explotación de yacimientos petroleros, o bien, la participación plena de capitales privados en todos los procesos productivos y comerciales de la industria de HC. En este sentido, el panorama energético en Latinoamérica es heterogéneo.

Desde un análisis integral, Benjamin Sovacool (2014) hace un balance de la producción de las tres principales revistas de energía estadounidenses en el periodo 1999-2013. Las tendencias en la investigación y divulgación científica se orientan de manera prioritaria al análisis económico, mientras que los campos de Historia, Sociología, Filosofía y Ciencia Política muestran un sitio secundario y periférico. Con la misma suerte corren los estudios comparativos, los análisis que vinculan al sector industrial y gubernamental y las perspectivas multidisciplinarias (Sovacool, 2014).

El petróleo no solo es un recurso estratégico a nivel nacional y en el orden geopolítico internacional, sus coordenadas socioterritoriales y la explotación condicionada a estrategias gubernamentales y a políticas energéticas nacionales y trasnacionales, hacen de este un tema amplio y complejo capaz de convocar al debate multidisciplinario. Así pues, las aproximaciones al tema energético y petrolero se extienden más allá del análisis económico o macroestructural.

El campo de investigación en torno a la industria petrolera en México se diversifica entre enfoques centrados en la reestructuración productiva y su impacto en la economía (Torres, 2013; De la Vega, 2012; Jiménez, 2008; Navarro, 2007; Rousseau, 2006a, 2006b; Loyola y Martínez, 1994) e investigaciones que orientadas a las relaciones

9Consejero Profesional del organismo PEMEX Petroquímica. 10Énfasis propio. entre los actores sociales y laborales en PEMEX (Duhalt, 2005; Moreno, 1998, 2005; Bazán, 1999; Alonso y López, 1985). Sin embargo, el alcance social, económico, laboral, ambiental, político e histórico en torno al fenómeno energético a nivel mundial amerita profundizar en aproximaciones que su transversalidad exige.

La historia social y económica vinculada al petróleo en México abona a superar reduccionismos economicistas. Fluvio Ruiz Alarcón9 (2014) señala que el petróleo es un elemento central de la construcción de identidad colectiva, así como un recurso geopolítico estratégico en el contexto internacional. Del mismo modo, Alejandro Navarro (2007, pp. 6-7) enfatiza el complejo rol histórico y socioeconómico que la industria petrolera nacional ha sostenido, basado en el predominio sobre los HC, en la generación de recursos fiscales, financieros y de empleo, así como la exportación de crudo.

Por su parte, Carlos Marichal argumenta que “la historia de una empresa no es simplemente la historia tecnológica o económica de la misma, o de su sector específico; sino también, y fundamentalmente, la historia de los hombres y mujeres que la hacen funcionar” (2000, p. 16). Las perspectivas enunciadas convergen en el ámbito de investigación denominado petróleo y sociedad, señalado por Esteban Krotz ya en la década de los ochenta como un “eje prometedor para la iniciación de proyectos de investigación interdisciplinaria” (1983, p. 252).

Desde la Filosofía, Bolívar Echeverría expone que la expropiación petrolera en México afirmó el sentido social de la economía capitalista. El proyecto cardenista pretendía darle un uso social nacionalista a la riqueza petrolera.

El petróleo simbólico10 de la identidad nacionalestatal mexicana no es el de la devastación sino el de una reconstrucción no oligárquica de la república mexicana […] [sin embargo] el capitalismo no acepta correctivos de tipo social, no acepta racionalizarse, organizarse: no respeta ni a la población ni el territorio sobre el que se asienta. (Echeverría, 2011, p. 430)

Para el análisis de la transición energética en México, son importantes los planteamientos de la Sociología del desarrollo y la Antropología de la globalización. Por una parte, la nueva Sociología del desarrollo, analiza el comportamiento de sectores industriales estratégicos y su relación con el desarrollo de países emergentes, atendiendo a los vínculos específicos entre Estado y capital que orientan las políticas públicas (Serrani, 2011). En este sentido, cabe cuestionar las relaciones del Estado mexicano (a través de la reforma energética y sus nuevos órganos reguladores

18

como son la Secretaría de Energía SENER y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)) con los nuevos actores empresariales de capital privado trasnacional, así como con los ya existentes, incluido el STPRM, sus trabajadores y la sociedad civil.

Por otra parte, desde la Antropología de la globalización, James Ferguson (2006) analiza la recomposición de los espacios sociales a causa de prácticas extractivas de recursos naturales que deterioran los derechos sociales y laborales de los habitantes locales y establecen tensiones entre el desarrollo social integral (o grueso), incluyente de todos los ámbitos sociales (salud, educación, seguridad, vivienda y trabajo), y el modelo de enclave, caracterizado por el escaso impacto social de las ganancias del negocio petrolero en el mejoramiento de los indicadores sociales. El autor analiza la intervención quirúrgica de inversión intensiva que opera mediante enclaves productivos de la industria de la extracción petrolera y minera en África, ya que estos no dinamizan la economía local ni formulan proyectos sociales a largo plazo que generen desarrollo local. Así, la reforma energética y la reestructuración productiva en PEMEX requieren incluir vetas analíticas que exploren diversos impactos sociales y laborales, en los mercados de trabajo del sector petrolero y cómo inciden en el desarrollo nacional a mediano y largo plazo, así como en el desarrollo local y el bienestar social.

Aunado a las dos perspectivas señaladas, el enfoque socioeconómico de Saskia Sassen (San Martín, 2015) permite comprender el proceso de inserción de México en el orden energético global. La autora describe la coexistencia de nuevas geografías transversales con divisiones tradicionales entre Norte y Sur, Este y Oeste. Este reordenamiento selectivo de sectores estratégicos se caracteriza por una política de expulsión social, económica y territorial del resto de las regiones y sus habitantes. Las elites predatorias a escala global intervienen mediante el minimalismo extractivo agudo sobre la tierra y los recursos naturales con efectos socioambientales severos (San Martín, 2015). Así, los desafíos para el bienestar social son mayores, de frente a “un modelo de desarrollo que ‘exporta naturaleza’, reprimariza la economía y nos condena a un neoextractivismo” (Puente et al., 2015, pp. 169-170).

En resumen, el análisis de la reforma energética en México, las condiciones estructurales que imperan para el desarrollo de la industria petrolera nacional y su mercado de trabajo, así como el impacto para el bienestar social, exigen aproximaciones multidisciplinarias y una perspectiva analítica que incluya las relaciones geopolíticas regionales y transnacionales.

19

El proceso de reestructuración de la industria petrolera nacional se vincula con la integración sostenida del mercado energético a nivel mundial que inició a finales del siglo pasado. Como país emergente, México se insertó en un proceso de reordenamiento geopolítico de la industria de HC, que obedeció a la preponderancia del petróleo como recurso energético y mercantil estratégico, por encima de su dimensión sociocultural y simbólica, como enunció Bolívar Echeverría (2011).

El análisis sobre las distintas vertientes teóricas en geopolítica excede los alcances de este artículo, sin embargo, es fundamental recuperar el concepto de geopolítica crítica. Este último considera que las estructuras económicas y políticas son producto de la acción humana y propone:

Un análisis decididamente histórico de los discursos y las prácticas de los Estados. Teniendo en cuenta que el propio sistema de Estados es una realidad institucional histórica que se corresponde con la “economía mundial capitalista” y está ligada a las estructuras de coerción social. (Cairo, 1993, p. 209)

Esta perspectiva es útil para entender cómo se ha construido históricamente la industria petrolera nacional y cuáles son las relaciones estratégicas en materia de energía que actualmente establece el Estado mexicano con el mercado internacional de HC.

En este ordenamiento geopolítico global, debido a la creciente demanda energética mundial de finales del siglo xx, inicia el expansionismo político, energético y militar encabezado por las principales potencias del mundo industrializado con la finalidad de posicionarse estratégicamente respecto a los países de la periferia que poseen el vital líquido (Ronquillo y García, 2005, p. 138). En este sentido, Rosío Vargas (2009) señala que “la declinación de reservas probadas, [conduce a las empresas trasnacionales] […] a procurar garantizar su permanencia en los sectores corriente arriba de las naciones productoras” (Vargas, 2009, p. 22). Actualmente América Latina se posiciona como la segunda región productora y proveedora de petróleo más importante a nivel mundial11 .

Ronquillo y García plantean que se asiste al denominado Tercer Orden Petrolero, modelo de un mercado energético dominado por las trasnacionales petroleras (2005, p. 127)12. El sector empresarial petrolero se caracteriza por una “elevada concentración vertical y horizontal de sus actividades, por su altísima diseminación geográfica y su capacidad de establecer los precios en mercados completamente cautivos” (Giordano, 2002, p. 58). La integración vertical refiere a su participación en toda la cadena de valor (exploración, producción y comercialización) del petróleo y el gas natural. Por su parte, la integración horizontal refiere la fusión de empresas petroleras, entre 1998 y el 2000 se redujo en un 50% el número de compañías.

Actualmente, las empresas más representativas del ramo son Exxxon-Mobil, BP-Amoco-Arco, Shell-Royal Dutch, TotalFina-Elf y Chevron-Texaco, así como dos empresas semipúblicas ENI (Italia) y Repsol-YPF (España). En México, la reforma energética dispone de mecanismos legales para una integración vertical paulatina de las transnacionales, con lo cual alinea su política energética al modelo de mercado imperante en el orden petrolero mundial.

Por otro lado, Giordano (2002) subraya que la concentración de capital incide en el margen de influencia política de las empresas petroleras, en la regulación que ejercen sobre el mercado y los precios del petróleo, así como en el control sobre proveedores y consumidores. Por su parte, Ronquillo y García (2005) hablan de la cartelización del mercado petrolero que opera en Medio Oriente África y América Latina. Mientras que Alicia Campos (2001) propone la noción novedosa de diáspora de las compañías (empresas) de petróleo y gas en regiones de economías emergentes para analizar el caso de Nueva Guinea.

En este orden de ideas, las reformas estructurales constituyen procesos catalizadores de la tendencia regional (de los países productores como Argentina, Brasil y México) para formar parte del modelo de integración económica fundamentado en el intercambio de ventajas comparativas entre las naciones, como “mano de obra, ubicación geográfica, materias primas (entre las cuales se ubica el petróleo y sus derivados) y adelantos tecnológicos” (Ronquillo y García, 2005, p. 93). Sin embargo, en América del Sur se vislumbra un complejo proceso de integración energética regional, debido a los distintos modelos de desarrollo, los retos energéticos y las implicaciones contradictorias para el desarrollo nacional, vinculadas a la política energética de la liberalización en el caso de los países productores.

Reto Bertoni et al. (2010) analizan, desde una perspectiva regional la geopolítica de la energía en la era del petróleo, enfatizando el impacto social de la explotación de recursos energéticos y el sometimiento a la pobreza y a los conflictos sociales que dicha actividad conlleva. Para los autores, “a nivel de la región sudamericana la importancia geopolítica de la energía ha quedado de manifiesto en los procesos de integración” (Bertoni et al. 2010, p. 28).

11Hemisferio Occidental: Estados Unidos, México, Venezuela y Canadá, Colombia, Brasil, Argentina, Perú y Ecuador, produce 17 millones de barriles diarios aproximadamente (Ronquillo y García, 2005, p. 85). 12Eduardo Giordano (2002) reseña el origen del negocio petrolero, situando su epicentro en Estados Unidos a inicios del siglo xx, también reconoce el protagonismo de Gran Bretaña y Francia, cuya intervención geopolítica se orienta al monopolio del sector.

20

En el caso argentino, Esteban Serrani (2011) recupera algunas tendencias negativas de la apertura del sector energético. Entre estas se encuentran la sobreexplotación de campos petroleros de alta productividad, la disminución de reservas, la desinversión planificada en actividades de exploración, la transferencia de funciones de control y regulación ejercidas por el Estado a otros agentes económicos nacionales y extranjeros y, finalmente, la ausencia de proyectos gubernamentales para el desarrollo a largo plazo.

En Brasil, la participación de empresas privadas en las actividades de exploración, producción, transportación y refinación, se apertura con la reforma constitucional que da por terminado el monopolio de Estado sobre el petróleo y el gas. En el transcurso de una década (entre 1996 y 2005) la producción de crudo crece de manera exponencial de .8 millones de barriles por día (MBPD) a 1.7 millones MBPD.

Así, Petrobras –empresa petrolera semipública brasileña– despliega una política energética de internacionalización de frente a la integración energética del Cono Sur. En este sentido, adquiere dos refinerías bolivianas en 1999 y dos empresas petroleras argentinas en 2002, con lo cual diversifica sus actividades del sector petrolero y de gas hacia la petroquímica y la generación de electricidad. Petrobras también participa en el sector de HC en Perú, Bolivia, Venezuela, Uruguay y Paraguay (Fagundes y Vieira, 2007). Sin embargo, el acelerado proceso de internacionalización de la empresa se ve obstaculizado por la reorientación de la política energética en algunos países del Cono Sur a fines del siglo xx y principios del siglo XXI, así como por la crisis regional. Argentina, Bolivia y Venezuela retomaron la política nacionalista que reposicionaba el papel del Estado en el sector energético, lo que elevó los riesgos financieros y contrajo las inversiones de Petrobras en aquellas naciones (Fagundes y Vieira, 2007).

En el caso de Bolivia, el decreto del primero de mayo de 2006 durante el gobierno de Evo Morales, implica un proceso de nacionalización híbrida (Zaratti, 2013) a partir de la renegociación de contratos con empresas internacionales (Total-Francia, YPF-Argentina y Petrobras-Brasil) para la continuidad de su operación en pozos petroleros como contratistas a causa de la falta de capacidad técnica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos-Corporación (YPFB). La nacionalización incrementa las reservas probadas de HC13, aumenta el volumen de exportaciones de gas y reactiva el mercado de trabajo boliviano en el sector (Zaratti, 2013). Además, los ingresos gubernamentales se incrementan, de 173 millones de dólares en 2002 a 1.57 miles de millones de dólares en 2007 (Vargas, 2009). Sin embargo, también se presentan efectos negativos como la disminución en inversiones de riesgo en exploración, millonarias indemnizaciones a empresas trasnacionales y el agotamiento de pozos antiguos que genera un déficit mayor al 50% en la producción de diésel oil y gasolina.

Debido a lo anterior, se genera dependencia energética en Bolivia que ha sido subsanada con importaciones venezolanas (Zaratti, 2013). En este escenario, Bolivia busca participar en la integración energética regional y ampliar su participación en el mercado externo de gas natural. El modelo energético interno 2008-2017 apuesta a la transición en su matriz energética mediante el incremento del uso de gas natural y la generación de electricidad. Incluye también, inversiones en tecnología, exploración y producción de hidrocarburos que disminuyan la actual supeditación a la importación de diesel oil (Ministerio de Hidrocarburos y Energía, Bolivia, 2009).

Por otro lado, la dependencia energética en Uruguay es analizada por Reto Bertoni (2011) en su obra Energía y Desarrollo La restricción energética en Uruguay como problema (1882-2000), donde cuestiona la modernización dependiente del sistema energético nacional. El petróleo impulsa la transición energética en Uruguay “pasando del 4% al 70% del consumo de energía primaria entre la segunda y la sexta década del siglo [xx]” (Bertoni, 2011, p. 74)14, sustituyendo las fuentes tradicionales de energía (leña y energía muscular animal). Si bien el ascenso en el consumo de energías fósiles impulsa la industrialización de aquel país, esta implica un gasto creciente de divisas en importación de energía. En este sentido, el desarrollo económico en Uruguay estuvo condicionado a la importación de combustibles. Bertoni afirma que para 1960, un sexto de las divisas producidas se asignaba a gasto energético, mientras que a finales del siglo xx se importaba entre dos tercios y tres cuartos de la energía consumida. De este modo, el autor enfatiza la necesidad de articular el análisis de la política energética para explicar el desarrollo económico nacional en el largo plazo.

Sudamérica presenta dos tendencias en política energética, de acuerdo a Fagundes y Vieira (2007). Por un lado, la nacionalización de los HC, y por otro, la liberalización (con sus variantes ya enunciadas) de estos, es decir, una vertiente antiintegracionista y una integracionista. En este sentido, los autores apuestan a que la integración regional es garante del suministro de petróleo para la cual se requiere:

1. La definición clara de una ganancia que compense la reducción de la soberanía en la política energética; 2. la consideración de las asimetrías económicas entre los países; 3. la identificación de nuevos intereses comunes en el sector energético; 4. una mayor institucionalización del

13Bolivia es el segundo país en la región con mayores reservas de gas natural y el primero con reservas de gas natural libres (26,7 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural y 465,2 miles de millones de barriles (MMBbls) de Petróleo) (Ministerio de Hidrocarburos y Energía, Bolivia, 2009). 14Uruguay y Chile figuran dentro de los importadores de petróleo en el Cono Sur (Fagundes y Vieira, 2007).Gran Bretaña y Francia, cuya intervención geopolítica se orienta al monopolio del sector.

21

22

proyecto de integración; y, finalmente 5. El aumento en los lazos económicos regionales fuera del sector energético. (Fagundes y Vieira, 2007, p. 163)

Se observa que en América Latina existen tensiones entre procesos de liberalización e integración energética regional y modelos de desarrollo energético, en los cuales la dirección y el control de la propiedad de los hidrocarburos están a cargo del Estado. Del mismo modo, destacan las situaciones de dependencia energética, atraso tecnológico y los riesgos para el desarrollo nacional, vinculados a la política energética de Estado.

Desde otro espacio geopolítico, las tendencias integracionistas y la participación de capitales extranjeros en la explotación de HC han estado presentes en el continente africano desde mediados de los ochenta, cuando las compañías transnacionales comenzaron la explotación off shore (submarina) en países no pertenecientes a la OPEP: Angola, Congo-Brazzaville y Guinea Ecuatorial (Giordano, 2002). Alicia Campos (2011) aborda las transformaciones sociopolíticas en Guinea Ecuatorial15 y cuestiona el discurso macroeconómico que acompaña al negocio petrolero. El análisis de la autora muestra la geografía social en la nueva economía del petróleo

Los cambios sociales locales en Guinea Ecuatorial, tras el arribo de empresas transnacionales dedicadas a la exploración y explotación de petróleo offshore, son diversas y complejas, ya que han reconfigurado el campo de interrelaciones entre diversos actores sociales, gubernamentales y empresariales. A tres décadas de la apertura energética, el negocio petrolero en África presenta un dinamismo importante en la participación de empresas transnacionales como ExxonMobil (Estados Unidos), Energy África (Gran Bretaña), Sasol (Suráfrica), CNOOC y CNPC (China), Repsol (España) y Gazprom Neft (Rusia), entre otras. Estas operan contratos de riesgos financiero compartido para la explotación y explotación de yacimientos petroleros.

En el país centroafricano de Nueva Guinea se configuran dinámicas complejas en el mercado de trabajo debido al uso intensivo de capital en la actividad petrolera y la reducción de requerimientos en fuerza de trabajo. Para llevar a cabo un proceso de trabajo altamente tecnologizado, las empresas extranjeras importan contingentes de trabajadores superespecializados, lo cual genera un impacto negativo en las oportunidades laborales locales. Aunado a lo anterior, Alicia Campos (2011) observa un descenso en la actividad productiva y económica de otros sectores otrora prioritarios para el desarrollo nacional. Tal es el caso de la agricultura de subsistencia, actividad que abandonan las trabajadoras de zonas para migrar en la búsqueda de trabajo en el sector comercial y de servicios. Campos afirma que la pesca tradicional también es relegada de manera progresiva por los apoyos gubernamentales y presenta un abandono de mano de obra.

De esta manera, en Guinea Ecuatorial, la industria extractiva del petróleo dinamiza las migraciones laborales internas y la contratación terciarizada de trabajadores; intensifica nichos económicos del sector servicios como construcción, seguridad privada, transporte y hotelería; acelera la urbanización, cambio en el uso y tenencia de la tierra; incide en la transformación de las relaciones de género; y, en el crecimiento del sector informal, como el ambulantaje y la prostitución. Finalmente, Campos (2011) enfatiza que las tendencias extractivas en la región, precarizan el empleo y aumentan los riesgos sociales. En suma, desde una perspectiva global y geopolítica, el dinamismo del negocio petrolero complejiza las relaciones sociales y los mercados de trabajo.

En México, la reorientación de la política energética se enlaza al orden geopolítico internacional, cuya directriz es la flexibilización de los mercados laborales y la apertura a capitales privados. La situación regional y transregional en el mercado global de HC revela efectos sociales contradictorios del proceso de liberalización de la industria petrolera que distan de un desarrollo sostenible y del crecimiento interno de las naciones emergentes.

Relieves de la Reforma Energética en México

México es productor de crudo y forma parte de las economías emergentes que experimentan la injerencia de actores globales en el reordenamiento de su mercado petrolero. El Estado mexicano ha transitado paulatinamente de un proyecto nacionalista que regía los modelos de gestión de la empresa petrolera y que inicia con la expropiación petrolera de 1938, pasando por un proceso de crecimiento interno para continuar hacia la apertura paulatina del sector de HC, hasta llegar al actual proceso de reforma estructural energética.

En aras de trascender perspectivas dicotómicas entre el nacionalismo y la liberalización presentes en la empresa petrolera nacional, se entiende la formación de la industria petrolera nacional como un proceso histórico. La reforma energética otorga un impulso sustancial hacia la integración al mercado energético mundial, no obstante, la flexibilización de los mecanismos legales para la participación de capitales privados ha sido paulatina.

La construcción histórica de la industria petrolera

15Guinea Ecuatorial está ubicada en el Golfo de Guinea, en la región ecuatorial de África, área estratégica para la industria petrolífera internacional. A partir de la década de los noventa, experimentó un crecimiento acelerado de actividades extractivas petroleras y se convirtió en el tercer país productor de petróleo crudo de la región, solo después de Angola y Nigeria (Campos, 2011, p.15). 23

nacional se caracteriza por constantes reestructuraciones organizacionales. La periodización propuesta por Navarro (2007) refiere dos grandes etapas organizacionales y productivas de la paraestatal: a) expansión y contracción (1978-1991), que implica la construcción de tres refinerías, el aumento de la producción, refinación y auge en la contratación de personal, seguido por una subetapa de racionalización de gastos y recursos y tensiones políticas entre el STPRM y la empresa. b) Reorganización y descentralización (1992-2006), distinguida por la creación de cuatro empresas subsidiarias, la apertura del sector de gas natural y la entrada en vigor los contratos de servicios múltiples. En este sentido, Navarro enfatiza la existencia de contradicciones en el proceso de modernización de PEMEX expresadas en los conflictos organizacionales cuyos efectos han sido desestabilizadores “por un constante ir y venir de procesos descentralizadores-centralizadores, por el surgimiento de problemas en la capacidad de gestión y en la productividad de la empresa” (2007, pp. 33-34).

La reestructuración laboral y productiva en PEMEX data de finales de la década de los ochenta del siglo pasado. Este proceso anticipa la internacionalización de PEMEX mediante “una visión integracionista y globalizadora que predomina hoy día en el mundo” (García, 2001, p. 169). Esta reestructuración implica grandes recortes de personal sindicalizado y adelgazamiento de su estructura administrativa de inicios de la década de los noventa. El número de trabajadores sindicalizados desciende a nivel nacional de 210 mil a 106,939 entre 1988 y 1994 (Moreno, 1998, p. 408).

El giro hacia el proyecto neoliberal en México se instrumentaliza mediante la acompasada apertura a capitales privados nacionales y extranjeros, que inicia a finales del siglo xx. Rousseau analiza el proceso modernizador en PEMEX como resultado de distintas influencias de actores nacionales e internacionales “desde principios de los años noventa, las diversas administraciones de PEMEX han adoptado una serie de medidas para favorecer la preeminencia de una lógica de mercado” (Rousseau, 2006b, pp. 385-386).

El Programa Nacional de Modernización Energética anuncia la revisión estructural y organizacional que fragmentara a la paraestatal en cuatro organismos subsidiarios: 1) PEMEX refinación, 2) PEMEX producción primaria, 3) PEMEX petroquímica básica y 4) PEMEX petroquímica secundaria. Cada uno de estos adquiere personalidad jurídica, patrimonio propio y, como línea de negocios, gestiona contratos con empresas privadas en el rubro de servicios (Loyola y Martínez, 1994, p. 311). Actualmente diversos servicios, obras de mantenimiento y construcción se efectúan por administración indirecta en PEMEX16 .

Durante las últimas tres décadas ha sido constante la participación de empresas privadas en sectores estratégicos de PEMEX, sin embargo, el monopolio del Estado, a través de PEMEX, se ha mantenido (Rousseau, comunicación personal, 11 de septiembre de 201417). La reforma energética diversifica la participación de inversiones privadas a lo largo de todo el proceso productivo (exploración, extracción, refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento de petróleo) y en contratos de riesgo en aguas profundas del Golfo de México18. Así, la apertura de los HC, otrora fragmentada y parcial, hoy cuenta con mecanismos legales, organizacionales y fiscales para ampliar la gestión privada directa en ámbitos estratégicos del sector.

En 2010, México ocupa el sexto lugar entre los países productores y el séptimo como exportador de crudo (Bertoni et al., 2010). En este sentido, la SENER (2013) reconoce el papel estratégico de los países emergentes en la proveeduría de energía primaria al mercado internacional y su constante incremento, que asciende a un 35% en 1973, alcanza el 55% en el año 2010 y para 2020 alcanzará el 60% de la proveeduría mundial total.

Para el caso mexicano, la exportación de crudo al mercado petrolero internacional ha generado la sobreexplotación de reservas. Barbosa (2012) afirma que entre 2007 y 2011 la relación entre la exportación de crudo y la reposición de reservas probadas fue de diez a uno, de ahí que el economista mexicano hable de una política depredadora del recurso petrolero.

Los hallazgos de Ronquillo y García (2005) señalan que PEMEX creció de manera constante entre 1995 y 2005, a excepción del sector de reservas petroleras. Entre las razones adjudicadas se encuentra la explotación irracional en el sureste (Sonda de Campeche) y la baja inversión en dicha esfera. Esta bifurcación en la política, entre la exportación del recurso y el rezago en la reposición de reservas, acentúa el rol de proveedor de crudo al mercado petrolero internacional y el debilitamiento interno de la industria petrolera en México.

16Para el caso de obras de construcción y mantenimiento que operan en PEMEX refinación mediante licitaciones a contratistas, consultar Uribe (2014). Referente a los contratos de servicio múltiples del sector PEP en el ramo de gas natural que entran en vigor en 2004, su efectividad productiva y financiera ha sido seriamente cuestionada, consultar Rodríguez (2007, 2010). 17En el marco del curso sobre La reforma del sector público en México, Retos teóricos y metodológicos. 18El tema de la gestión empresarial privada en la cadena de valor completa fue un punto central de amplia exposición por parte de funcionarios de la SENER y de la Comisión de Hidrocarburos durante PECOM 2015.

24

El agotamiento de reservas de HC y la escasa modernización industrial son los principales retos que enfrenta la industria petrolera en México, los cuales acentúan la continuidad con un modelo de desarrollo dependiente y extractivista que ha caracterizado a la política energética en el país. La tensión histórica entre la racionalidad de mercado y la lógica nacionalista y centralizada en PEMEX inclina hoy en día la balanza hacia la consolidación del modelo gerencialista. En cambio, el discurso nacionalista y centralizador tiene poca presencia entre quienes están al frente de la industria petrolera nacional, como se observó de manera reiterada durante la PECOM 2015.

Agotamiento de Reservas y Atraso Recnológico

En el ordenamiento global de las naciones la posesión de recursos naturales –específicamente de HC– y el desarrollo tecnológico interno del sector no necesariamente van de la mano. No obstante, estos son factores que inciden de manera directa en la configuración del mercado energético interno, así como en las relaciones con el mercado internacional. El factor de desarrollo científico y tecnológico, que promueve la modernización de la infraestructura petrolera, es decisivo para la acumulación de ventajas competitivas y el posicionamiento de las naciones en el mercado energético global. Durante la PECOM 2015 innovaciones en diseño de tuberías para la industria petrolera, fue notorio el caso de Trelleborg. Esta empresa ha desarrollado tecnología de seguridad contra incendios y materiales de aislamiento térmico en ambientes marinos y terrestres basados en tubería flexible, a base de hule y titanio, inoxidable y libre de corrosión e incrustaciones, resistente a altos impactos, agua de mar, condiciones extremas (árticas y tropicales), chorro de fuego y temperaturas por encima de 1400°C. A lo largo de su presentación, la empresa mostró un video en el cual se observa la resistencia de las tuberías al impacto de misiles. PEMEX incursiona en este complejo mundo del desarrollo tecnológico al tiempo que continúa resolviendo problemas clásicos de corrosión de tuberías con materiales tradicionales. En este sentido Ronquillo y García (2005) muestran que los mayores consumidores de HC (Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental) son punta de lanza en desarrollo tecnológico dirigido a la industria petrolera. En cambio, países que cuentan con enormes reservas de HC19 como “el Golfo Pérsico, el Golfo de México, el Sudeste Asiático y el Mar Caspio poco han logrado en el campo de la actualización tecnológica en el área de la extracción

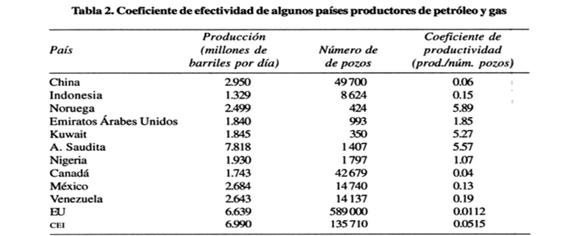

petrolera” (Ronquillo y García, 2005, p. 82). Esto se expresa en el coeficiente de efectividad (relación entre el número de pozos y la producción total). Los coeficientes más altos corresponden a Noruega y a países de la península arábiga, seguidos por Emiratos Árabes y Nigeria. México ocupa el octavo lugar de la tabla.

Figura 1

Coeficiente de efectividad de algunos países productores

de petróleo y gas

19A excepción de Rusia, nación que cuenta con un 13% de las reservas mundiales de crudo, ha desarrollado técnicas de exploración satelital de campos petroleros. Resultado de su vanguardia tecnológica es el pozo más profundo a 20El 55% de las reservas totales se encuentran en yacimientos complejos “a tirantes mayores de 200m. y aún en lo que se conoce como aguas ultraprofundas, es decir,

Fuente: De G. García (1996) citado en Estados Unidos, Petróleo y geopolítica. Las estrategias petroleras como un instrumento de reconfiguración política, de G. Ronquillo y M. García, 2015, p. 84. Derechos reservados 2005 por Plaza y Valdés Editores.

Así, la autosuficiencia tecnológica permite explicar el posicionamiento geopolítico de las naciones en el mercado energético global. Bertoni et al. (2010) plantean que el desarrollo e implementación de tecnologías propias es decisivo para que la explotación de HC potencialice el bienestar social a través de políticas de desarrollo de largo alcance.

Durante el auge petrolero mexicano (1977-1981) se exploran 418 pozos, la siguiente década la exploración disminuye en promedio 80 pozos por año y las reservas se reducen 10% (Barbosa, 1992). En 2003, los yacimientos activos de Cantarell alcanzan su producción máxima, terminando así la fase sencilla de producción petrolera en México. Esta última caracterizada por la explotación de yacimientos gigantes que solo requerían la energía natural para ser altamente productivos (SENER, 2013, p. 41). Así, el país descendió del sexto al noveno lugar entre los países productores de crudo entre 2004 y 2012.

La Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 señala una limitada exploración de nuevos yacimientos en las últimas décadas y la disminución de reservas probadas (31.2% entre 2003 y 2012), además, el volumen de reservas probables disminuye un 27.2%. Por lo tanto, la SENER (2003) advierte del estado crítico de las reservas petroleras y la necesidad de restitución continúa más allá del 100%. Frente al reto productivo, propone “la diversificación del portafolio y el crecimiento de la producción en yacimientos de mayor complejidad” (SENER, 2013, p. 4)20 .

más allá de tirantes de aguade 1500 m” (CNH, 2011, p. 53; SENER, 2013). nivel mundial (12 km) ubicado en la región de Kumen (Ronquillo y Reyes, 2005).

25

Entre 1960 y 1990 PEMEX incrementa sus reservas de 2300 a 56450 millones de barriles, pero a partir de 1990 estas disminuyen progresivamente. En 2003, por ejemplo, se cuenta con 15674 millones de barriles. Por su parte, Canadá, Brasil y Venezuela aumentan sus reservas petroleras y niveles de producción entre 1960 y 2003 (Ronquillo y García, 2005, p. 88).

La capacidad de refinación de crudo es crucial como ventaja competitiva a escala global. En este sentido, Ronquillo y García (2005, pp. 95-98) abordan esta capacidad en barriles de petróleo por día, sobresaliendo Estados Unidos, Comunidad de Estados Independientes (CEI), China y Japón. México tiene una capacidad de refinación por debajo de Brasil y muy cercana a Venezuela.

Tabla 1

Capacidad de refinación de crudo en barriles de petróleo por día

Nota: Adaptado de Estados Unidos, Petróleo y geopolítica. Las estrategias petroleras como un instrumento de reconfiguración política, de G. Ronquillo y M. García, 2015, pp. 95-98. Derechos reservados 2005 por Plaza y Valdés Editores.

Explorar campos complejos enfrenta a PEMEX a retos tecnológicos urgentes. El Plan Estratégico Tecnológico de PEMEX 2010-2024 (PET) señala diez áreas tecnológicas estratégicas y 56 problemáticas. Los retos principales son incrementar las reservas de HC en aguas someras y áreas terrestres, ampliar la exploración en áreas de gas de lutitas, masificación de perforación no convencional y asegurar la sustentabilidad de largo plazo.

Los retos tecnológicos refieren no solo al desarrollo, sino también a la adquisición de tecnología existente en el mercado internacional, como la exploración 3D y 4D y métodos electromagnéticos. En cuanto al personal especializado en operaciones del ramo exploración y producción, la CNH habla de escasez histórica en PEMEX y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). El número de maestros y doctores en áreas de Geociencias no alcanza la centena, “con ese potencial humano, difícilmente México podría ser líder en ninguna tecnología que tenga que ver con la industria y continuaríamos dependiendo del exterior” (CNH, 2011, p. 55). Para dar solución, PEMEX Exploración y Producción (PEP) implementó un programa de capacitación en el extranjero que reditúa en diez años, al menos con cincuenta especialistas mexicanos en el ramo.

Reflexiones Finales

El control geopolítico del petróleo, como recurso no renovable, trasciende la esquemática relación de la oferta y la demanda, por lo cual es necesario ampliar el análisis a toda la gama de actores involucrados en el mercado energético nacional, en relación al contexto geopolítico internacional. Del mismo modo, se deben cuestionar las consecuencias en el mediano y largo plazo de la política nacional en materia energética.

De ahí que las perspectivas multidisciplinarias sobre la recomposición del mercado posibiliten el acercamiento a la participación de diversos actores empresariales, gubernamentales y laborales en el actual proceso de transformación de la industria energética en México, así como tener presente los cuestionamientos sobre la generación de desarrollo interno sostenible en el panorama de desventajas competitivas que PEMEX enfrenta en el proceso de apertura a empresas petroleras internacionales. En este sentido, el cuestionamiento de Neil Andrade (2015) en torno a si de manera necesaria, ¿acceder al desarrollo implica la mercantilización de los recursos naturales? La respuesta no es sencilla, y como puede observarse en los datos, la actual reforma energética se desarrolla en un contexto de agotamiento de la industria petrolera nacional, cuyas condiciones de atraso tecnológico afianzan la condición dependiente de cara al proceso de integración económica regional e internacional.

Referencias

Andrade, N. (2015). Señorío moderno y “neofeudalismo” en México según Bolívar Echeverría. Destellos, (2), 7-16. http:// destellos.filos.unam.mx/files/2015/06/D2-Andrade-M.Se%C3%B1or%C3%ADo-moderno-y-neofeudalismo.pdf

Alonso, A. y López, R. (1985). El sindicato de trabajadores petroleros y sus relaciones con PEMEX y el Estado, 19701985. El Colegio de México.

Barbosa, F. (1992). La reestructuración de PEMEX. El Cotidiano, 7 (46), 20-26.

Barbosa, F. (2012). El pozo Trión-1. Energía, 12 (228), 16-22. http:// www.fte-energia.org/pdf/e228-16-22.pdf

Bazán, L. (1999). Cuando una puerta se cierra cientos se abren.

26

Casa y familia: los recursos de los desempleados de la refinería 18 de marzo. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Bertoni, R. (2011). Energía y desarrollo: la restricción energética en Uruguay como problema (1882-2000). Universidad de la República. https://www.academia.edu/20572441/FCS_ Bertoni_2012-04-13_web_O

Bertoni, R., Echinope, V., Gaudioso, R., Laureiro, R., Loustaunau, M. y Taks, J. (2010). La matriz energética, una construcción social Uruguay. Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República.

Cabrera, J. (2011). Mercado de trabajo situado: entre lo local y lo global. Salud de los Trabajadores, 19 (2), 99-101.http://www. scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S131501382011000200001&lng=es&nrm=iso

Cairo, H. (1993). Elementos para una geopolítica crítica: Tradición y cambio en una disciplina maldita. Ería: Revista cuatrimestral de geografía, (32), 195-213. https://doi.org/10.15446/anpol. v31n94.78243

Campos, A. (2011). Petróleo y estado postcolonial: transformaciones de la economía política en Guinea Ecuatorial (19952010). Implicaciones para la coherencia de políticas españolas. Fundación Carolina- Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional. http://www. fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2014/07/Avance_ Investigacion_54.pdf

Comisión Nacional de Hidrocarburos. (2011). Documento Técnico 2 (DT-2) La Tecnología de Exploración y Producción en México y en el Mundo: Situación Actual y Retos. Comisión Nacional de Hidrocarburos. http://www.cnh.gob.mx/_docs/ dt2_tecnologia.pdf: Gobierno Federal. Secretaría de Energía.

De la Garza, E. (2006). Notas acerca de la construcción social del mercado de trabajo: crítica de los enfoques, económico y sociodemográfico. En T. Páramo (Coord.), Nuevas realidades y dilemas teóricos en la Sociología del Trabajo (pp. 43.65). Universidad Autónoma Metropolitana; Plaza y Valdés Editores.

De la Vega, A. (2012). The ongoing discrepancy of the Mexican oil industry. A tale of two reforms. OGEL, 10 (3).

Duhalt, E. (2005). Actividad petrolera en el sur de Veracruz (19561981): causas de la demanda de mano de obra. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Unidad Golfo.

Echeverría, B. (2011). El petróleo y la cultura mexicana. En G. Gosalvez (Ed.), Antología Bolivar Echeverría. Crítica de la modernidad capitalista (pp. 427-430). Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. http://geopolitica. iiec.unam.mx/sites/default/files/2017-08/EcheverriaCriticadelaModernidadCapitalista.pdf Fagundes, E. y Vieira, M. (2007). El papel de Petrobras en la integración energética de América del Sur. En R. Vargas y J. Valdés (Eds.), Dos modelos de integración energética. América del Norte/ América del Sur (pp. 149-164). Universidad Nacional Autónoma de México.

Ferguson, J. (2006). Global Shadows. Africa in the neoliberal world order. Duke University Press. https://pdfs.semanticscholar. org/a9aa/27e54e91db698581582cf1a5d8996d8cf85a. pdf?_ga=2.209706962.1797712778.158483750788253703.1584837507

Giordano, E. (2002). Las Guerras del Petróleo. Geopolítica, Economía y Conflicto. Icaria.

Gobierno de la República. (2013). Reforma Energética. Gobierno de la República. http://cdn.reformaenergetica.gob.mx/ explicacion.pdf

González, J. (2014). Reforma energética, refinerías y opinión pública. Datos para el examen Legislativo (Documentos de trabajo, No. 164). Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

Jiménez, J. (2008}. La reforma energética: ¿Qué hacer? Quid Juris, 6, 39-50. https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/ index.php/quid-iuris/article/view/17327/15536

Kelly, B. (14 al 16 de abril de 2015). Camino a la competencia - por dónde empezar [Conferencia]. Exposición y Conferencia del Petróleo de México, Tabasco, México.

Krotz, E. (1983). Petróleo y Sociedad: Compendio Bibliográfico. Parte IV: Tesis profesionales recientes. Iztapalapa. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. 8, 245-253. https://revistaiztapalapa.izt.uam.mx/index.php/izt/article/ view/821/968

Loyola, R. y Martínez, L. (1994). Petróleos Mexicanos: la búsqueda de un nuevo modelo empresarial Estudios Sociológicos, 12(35), 287-317.

Marichal, C. (2000). La importancia de los archivos de empresas en el mundo contemporáneo. PEMEX LEX: revista jurídica de Petróleos Mexicanos, 15-21.

Ministerio de Hidrocarburos y Energía. (2009). Plan de desarrollo energético. Análisis de Escenarios: 2008 -027. La Paz: Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Hidrocarburos y Energía. http://expertosenred.olade.org/ wp-content/uploads/sites/3/2018/12/BOLIVIA-PLAN-DEDESARROLLO-ENERG%C3%89TICO-2008-2027.pdf

Moreno, S. (1998). La virtud como defecto. Notas sobre el movimiento de técnicos y profesionistas de PEMEX. En R. Guadarrama (Coord.), Cultura y trabajo en México: estereotipos, prácticas y representaciones (pp. 406-419). Juan Pablos Editor; Universidad Autónoma Metropolitana; Fundación Friedrich Ebert.

27

Moreno, S. (2005). Fuerza y esperanza. La construcción histórica del poder político en agua dulce Veracruz. Ulúa, 3(6), 113146.

Navarro, A. (2007). La reestructuración organizacional en Petróleos Mexicanos (Documentos de trabajo, No. 25). Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. www3.diputados. gob.mx/camara/content/.../Documento_25_PEMEX.pdf

Petróleos Mexicanos. (2014). Reforma Energética en México y PEMEX como Empresa Productiva del Estado. Petróleos Mexicanos. http://www.PEMEX.com/ri/herramientas/ Presentaciones%20Archivos/201409_EPS_esp.pdf

Puente, F., Slipak, A., Fornillo, B., Zicari, J. y Argento, M. (2015). Epílogo. Perspectivas sudamericanas. Grupo de estudios en geopolítica y bienes naturales. En B. Fornillo (Coord.), Geopolítica del Litio. Industria, Ciencia y Energía en Argentina (págs. 167-172). El Colectivo; Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/ se/20150918095017/Geopolitica.pdf

Rodríguez, V. (2007). Contratos de servicios múltiples: ¿Le convienen a PEMEX? ¿Le convienen a México. En A. Sánchez (Coord.), En defensa del patrimonio energético (pp. 139-150). Grupo Parlamentario del PRD https:// archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2508/14.pdf

Rodríguez, V. (2010). Contratos de servicios múltiples en PEMEX: eficacia, eficiencia y rentabilidad. Revista Problemas del Desarrollo, 41(163), 119-140. http://www.scielo.org.mx/pdf/ prode/v41n163/v41n163a7.pdf

Ronquillo, G. y García, M. (2005). Estados Unidos, Petróleo y geopolítica. Las estrategias petroleras como un instrumento de reconfiguración política. Instituto Mexicano del Petróleo; Plaza y Valdés.

Rousseau, I. (2006a). Las transformaciones de la política de hidrocarburos en México en el contexto de la transición democrática. Esquemas organizacionales y estrategias de actores (1989-2004). Foro Internacional, 46(1), 21-50.

Rousseau, I. (2006b). Mercado, seguridad y soberanía nacional: las dinámicas contradictorias de la política energética (hidrocarburos) mexicana en el marco de la integración de América del Norte. En I. Rousseau (Comp.), ¿Hacia la integración de los mercados petroleros en América? (pp. 377-418). El Colegio de México. Secretaría de Energía. (2013). Estrategia Nacional de Energía 2013-2017. Secretaría de Energía. http://www.sener.gob. mx/res/PE_y_DT/pub/2013/ENE_2013-2027.pdf

Serrani, E. (2011). Inversión y desarrollo en la paradójica transformación del mercado petrolero argentino. Papeles de Trabajo, (7), 189-213.

Sovacool, B. (2014). What are we doing here? Analyzing fifteen years of energy scholarship and proposing a social science research agenda. Energy Research & Social Science, 1, 1-29. http://dx.doi.org/10.1016/j.erss.2014.02.003

Torres, R. (2013). Reforma energética: irritación, extravío e inversiones. Momento Económico, (38-39), 8-15.

Uribe, C. (2014). Trabajadores de pico y pala, pelones y zanahorias. Experiencias laborales históricas de trabajadores temporales en la refinería de PEMEX en Salamanca, Guanajuato (19452013) [Tesis doctoral sin publicar]. El Colegio De Michoacán

Vargas, R.. (2009). La nacionalización de los hidrocarburos bolivianos en la presidencia de Evo Morales Ayma. Latinoamérica. Revista de estudios Latinoamericanos, (49), 11-34. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S1665-85742009000200002&lng=es&tlng=es

Zaratti, F. (2013). La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia: luces y sombras. Revista NOVAMERICA Brasil, (139), 60-63.

Ruiz, F. (28 de octubre de 2014). [Intervención en inauguración]. Coloquio Historia del Petróleo en México y América Latina del siglo XIX al XXI. Ciudad de México, México.

San Martín, R. (19 de julio de 2015). Saskia Sassen “Hay geografías de poder y extracción que atraviesan la división NorteSur”. La Nación. http://www.lanacion.com.ar/1811285saskia-sassen-hay-geografias-de-poder-y-extraccion-queatraviesan-la-division-norte-sur

28