39 minute read

IN EVIDENZA

l’analisi BITCOIN: UNA BOLLA O LA MONETA DEL FUTURO?

La valuta fatta di bit è nuovamente sulla cresta dell’onda, e non solo perché l suo valore è cresciuto fino a superare la soglia dei 49mila dollari, ma anche per l’endorsement dei grandi nomi della finanza mondiale.

La criptovaluta nata oltre dodici anni fa oggi attira gli interessi di personaggi come il miliardario Paul Tudor Jones (che a fine 2020 ha svelato di aver comprato Bitcoin come investimento che protegge dall’inflazione) e Stanley Freeman Druckenmiller, uno tra i più grandi gestori di hedge fund degli ultimi decenni. Anche un nome leggendario di Wall Street come Bill Miller da mesi consiglia l’acquisto di Btc e a inizio febbraio ha presentato alla Securities and Exchange Commission un documento da cui si evince l’intenzione di investire nel Grayscale Bitcoin Trust fino al 15% delle risorse del Miller Opportunity Trust (che ammontano a 2,25 miliardi di dollari di asset in gestione). Anche l’uomo più ricco al mondo si è tuffato senza mezze misure in questa opportunità: a inizio febbraio Elon Musk ha fatto fare alla sua Tesla un investimento da 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin e annunciato che prossimamente l’azienda automobilistica inizierà ad accettare la criptovaluta come metodo di pagamento, pur con alcune limitazioni. E se fosse tutta una bolla speculativa, pronta a scoppiare come già accaduto nel 2018? Balza anche all’occhio dei meno esperti, quanto le opinioni siano divergenti. Tecnicamente, una bolla speculativa si gonfia man mano che il prezzo di un bene aumenta oltre il valore sostanziale del bene stesso, ma nel caso di un asset digitale è difficile stabilire quale sia tale valore. Al di là delle definizioni, quel che interessa i potenziali investitori è capire il livello di rischio associato ai Bitcoin. La velocità dell’impennata di prezzo di questa criptovaluta supporta la previsione di Michael Hartnett, chief investment strategist di Bank of America, secondo cui questa sarebbe non una semplice bolla, ma “la madre di tutte le bolle”. Qualcosa di simile ha detto l’economista Nouriel Roubini, noto osteggiatore delle criptovalute. Opposta è la convinzione di Rick Rieder, dirigente di Blackrock cioè della più grande società d’investimento al mondo, il quale addirittura scommette sul Bitcoin come nuovo “bene rifugio”, destinato a sostituire l’oro nelle scelte degli investitori più prudenti. Vero è, spiegano gli esperti di finanza, che l’acquisto di Btc è abbastanza diffuso come forma di investimento, mentre lo è molto meno nel mercato al dettaglio, fatto che ne incrementa la volatilità. D’altra parte l’ascesa del prezzo delle criptovalute negli ultimi anni è stata alimentata non solo da Initial Coin Offering usate per far incetta di risorse (dribblando il giudizio degli enti regolatori) ma anche dalla loro progressiva, pur iniziale, integrazione nel sistema finanziario mondiale. Lo scorso autunno PayPal ha introdotto nella propria piattaforma di pagamento digitale la possibilità di acquistare, conservare e vendere Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, e Litecoin: per ora si tratta di una sperimentazione riservata agli utenti statunitensi, ma nel corso di quest’anno potrebbe essere estesa a tutti i clienti e i merchant. Verso le cryptocurrency anche il settore bancario dà segni di interesse: a fine 2019 un’indagine condotta dalla Banca dei Regolamenti Internazionali su 66 banche centrali di altrettante nazioni evidenziava che una su dieci prevede di emettere una propria valuta digitale entro il 2022. Un colosso del settore come Mastercard ha annunciato che prima della fine dell’anno inizierà a supportare “criptovalute selezionate” direttamente nel proprio circuito, vale a dire permetterà agli utenti di fare acquisti online spendendo monete virtuali ma recapitando al venditore un pagamento in valuta tradizionale. Va detto che Mastercard, secondo quanto dichiarato, si focalizzerà sulle stablecoin, cioè asset digitali che simulano l’andamento di valute a corso legale come il dollaro o l’euro e che quindi sono esposte a minore volatilità. L’antitesi del Btc, dunque. Pare quindi che il mondo dell’economia e della finanzia stia normalizzando l’esistenza delle criptovalute, integrandola al suo interno, ma non è scontato che il Bitcoin debba emergere come scelta preferenziale né per le banche né per i consumatori.

Valentina Bernocco

l’intervista LA TECNOLOGIA AMICA DELLA FEDELTÀ

Jakala, unica società italiana, figura nella lista delle prime dieci grandi aziende del segmento loyalty marketing nel mondo, stilata da una recente ricerca di Forrester.

Jakala entra nella classifica di Forrester sui fornitori di servizi di loyalty marketing B2C (business-to-consumer). La società di ricerca americana ha analizzato gli impatti della tecnologia su aziende e consumatori finali, pubblicando “Now Tech: Loyalty Marketing, Q4 2020 - Tools And Technology: The Customer Loyalty Playbook”, studio basato sull’ analisi (per dimensione, funzionalità, area geografica e orientamento al mercato verticale) dei principali tech, service e hybrid provider con un fatturato da 25 a oltre 75 milioni di euro. Jakala fa parte del gruppo delle large company (la società fattura oltre 300 milioni di euro) e si è distinta per essere un “hybrid loyalty provider” in grado di usare in modo combinato dati, advanced & location analytics, intelligenza artificiale, digitale, tecnologie, contenuti ed experience design. Come è emerso dal report, per lo sviluppo di progetti di loyalty & engagement è fondamentale un approccio basato sui dati, ovvero sull’analisi delle abitudini d’acquisto dei consumatori e dei loro comportamenti di fedeltà alla marca. Alla base della strategia di Jakala c’è l’approccio data-driven, essenziale per disegnare campagne di loyalty volte ad aumentare l’engagement del consumatore. Technopolis ha intervistato Marco Di Dio Roccazzella, general manager di Jakala, per capire meglio che cosa abbia spinto la società nella top-10 di Forrester.

Marco Di Dio Roccazzella

Come siete entrati così velocemente tra i big mondiali del loyalty marketing? Il nostro motore di loyalty è molto sofisticato, perché Jakala lavora su questi temi dagli anni Duemila e su più mercati. Lavoriamo tra gli altri con Enel, Gruppo Eni, Intesa Sanpaolo, Vodafone, Oviesse, quindi dal retail alle telco, dal finance all’energy. La nostra è un’offerta ibrida e completa, perché alla tecnologia (piattaforma ed Api) e alla consulenza uniamo la parte analitica e poi la creatività, i contenuti, e infine la gestione dei premi fisici, quindi il dialogo con la logistica. L’altro tema è che la piattaforma è internazionale, una caratteristica che, per esempio, ci ha aperto le porte del mondo del fashion.

Non sarà così raro un approccio olistico al loyalty marketing, e resta la domanda: perché voi? Non siamo gli unici ma l’approccio olistico è sicuramente distintivo. Un altro vantaggio competitivo è che noi abbiamo inserito nella piattaforma tutta la gestione data-driven dei programmi di loyalty, quella che ad esempio permette di differenziare i premi adattandoli ai clienti. Altre piattaforme presenti sul mercato sono, sì, transazionali ma non c’è “modellistica”. Noi arriviamo anche a fare attività di campaign maximizer, che permette di adattare i contenuti delle Dem attraverso algoritmi di intelligenza artificiale.

Sembra una cosa destinata solo a grandi e facoltosi clienti.. In realtà stiamo sviluppando una versione “light” per aziende più piccole, che non necessitano di tutte le funzioni (ad esempio della logistica).

Quali altri elementi distintivi avete? Vinciamo perché in termini di funzionalità, che poi sono quelle mappate da Forrester, noi siamo un vero hybrid loyalty provider, cioè copriamo il più ampio e più vasto insieme di funzionalità: dashboard per calcolare il Roi dei programmi, gestione di programmi multi-valuta, gestione delle frodi, gestione emozionale ed experience design. Questa ricchezza di funzioni diverse è anche il frutto delle acquisizioni fatte in questi anni: oggi la nostra piattaforma è veramente al servizio del cliente, è molto “business-driven”, oltre che “data-driven”. Infine, c’è l’aspetto fondamentale del real-time: la nostra piattaforma, basata su cloud opera in tempo reale.

Emilio Mango

Paolo Ardemagni

Con la recente acquisizione di Scalyr, la multinazionale di cybersicurezza accelera la propria strategia.

Arrivato in SentinelOne da un anno, Paolo Ardemagni ha oggi la responsabilità delle strategie aziendali per il Sud Europa, area che comprende Italia, Francia, Spagna e Portogallo e tutta la parte del mercato emergente che include Israele e l’est del vecchio continente. Technopolis l’ha intervistato per capire quanto la recente acquisizione di Scalyr sia strategica nei progetti di crescita a livello mondiale e in Italia.

Che cosa fa esattamente Scalyr? Scalyr ha creato la prima piattaforma di analisi dei dati su scala cloud nativa del settore per la gestione e lo studio dei log. La soluzione acquisisce e archivia petabyte di dati macchina, strutturati e non strutturati, ed è ottimizzata per informazioni ad alta cardinalità e ad alta dimensionalità, oltre che per la ricerca e l’archiviazione dei dati a basso costo e ad alta velocità. Il cloud di dati degli eventi di Scalyr è una soluzione SaaS completa e completamente gestita per l’analisi dei log. Il data

SENTINELONE PUNTA AL RADDOPPIO IN ITALIA

cloud può essere utilizzato tramite Api dagli Oem per sostituire le piattaforme open source Elk “sotto il cofano” e per alimentare altri servizi SaaS e di analisi dei dati, oppure può essere fruito con l’interfaccia utente di Scalyr per l’analisi dei log e la gestione degli incidenti.

Come s’innesta l’acquisizione nelle nuove strategie di SentinelOne? Questa acquisizione strategica accelera il percorso di innovazione di prodotto già intrapreso da SentinelOne, un percorso che oggi ci permette di plasmare il mercato Xdr (eXtended Detection and Response) mantenendo un modello di crescita sostenibile. La tecnologia di Scalyr risolve una delle maggiori sfide operative per i fornitori di sicurezza informatica: bilanciare la scalabilità, la velocità e i costi di gestione dei dati (oggi ancora molto alti). In pratica, avere a disposizione e offrire la piattaforma Xdr più avanzata e integrata del settore rafforza il nostro percorso di crescita, costruendo al contempo un’attività sostenibile a lungo termine che offre valore a clienti.

Che progetti avete per i prossimi anni? SentinelOne è a mio parere l’unica soluzione di sicurezza informatica che comprende prevenzione, rilevamento e risposta basati sull’intelligenza artificiale, per endpoint, container, carichi di lavoro cloud e dispositivi IoT, in un’unica piattaforma Xdr autonoma. Con SentinelOne le organizzazioni ottengono piena trasparenza su tutto ciò che accade nella rete alla velocità della macchina, per sconfiggere ogni attacco, in ogni fase del ciclo di vita delle minacce. Abbiamo le idee chiare sulla gestione dei dati e la loro sicurezza intrinseca. Già nelle prossime settimane annunceremo una serie di iniziative che chiariranno ulteriormente la nostra mission a livello mondiale. In Italia stiamo crescendo e acquisendo sempre più clienti; contiamo quindi di espanderci ulteriormente, come del resto sta avvenendo in tutte le filiali europee e mondiali. Più in dettaglio, vogliamo duplicare il fatturato ottenuto nel 2020. L’esigenza per i clienti di far evolvere la sicurezza degli endpoint esiste: gli investimenti nell’IT sono quindi obbligatori, visto il proliferare delle minacce nel cloud.

E come SentinelOne intende muoversi per raggiungere questi obiettivi? In Italia SentineOne è presente da quattro anni con la sua struttura di vendita e supporto. Stiamo potenziando il canale e acquisendo clienti finali sempre più importanti. Siamo un’azienda enterprise cross-segmento, cioè operiamo con tutti i mercati, inclusi quello bancario, assicurativo e Pubblica Amministrazione. L’offerta è in cloud e ha opzioni classiche di licensing in abbonamento annuale o multi-anno, anche in modalità Mssp (Managed Security Service Provider); quest’ultima abilita i provider a coprire la fascia bassa del mercato con servizi gestiti. Inoltre, collaboriamo con i più importanti rivenditori a valore, insieme ai quali siamo in contatto con l’utente finale. Oggi il tessuto italiano è meno maturo di quello europeo, ma con la spinta degli investimenti in arrivo ci sarà molto spazio per le nostre ambizioni di crescita. E.M.

BLUE YONDER S’ALLINEA ALLA TRASFORMAZIONE CLOUD

Nata come Jda, l’azienda ha provveduto nel 2020 a un rebranding che nasconde la volontà di far emergere gli aspetti più innovativi e digitali del portafoglio d’offerta.

Per 35 anni si è chiamata Jda, creandosi uno spazio di rilievo nel mondo della gestione delle supply chain. Nel 2020 è arrivato un rebranding che ha portato all’adozione del nome Blue Yonder, derivato da un’azienda acquisita un paio d’anni prima, competente soprattutto nei settori dell’intelligenza artificiale e del cloud. Questo spiega già molto dell’evoluzione di una società che oggi si definisce “digital fulfillment company” e che riassume la propria visione con la volontà di ridurre gli sprechi, l’energia e i costi necessari per rafforzare il commercio globale e accelerare la sostenibilità. Lo scorso anno è arrivato l’ingresso nel capitale (20%, equivalente a circa un miliardo di dollari) di Panasonic, che ha voluto così rafforzare la propria presenza nel campo dei sistemi connessi per le imprese. In primavera, con tempi molto rapidi, è stato attivato un Covid-19 Response Center e, a seguire, si sono definite le partnership con Dhl (creazione di una piattaforma per l’integrazione dei robot usati a magazzino su Microsoft Azure) e con Accenture (progettualità congiunte cloud-first per la modernizzazione delle supply chain di aziende del retail e della distribuzione). “A questo dobbiamo aggiungere, soprattutto a livello locale, la conquista di clienti come Cnh Industrial e MaxiDi”, spiega Stefano Maio, senior director Italia, Spagna e Portogallo di Blue Yonder, “così come l’acquisizione di Yantriks, fornitore di una soluzione SaaS specifica per l’ottimizzazione e l’integrazione tra processi di e-commerce omnicanale ed evasione degli ordini”. Questo insieme di iniziative testimonia

Stefano Maio come l’azienda si voglia posizionare al centro del percorso evolutivo dei processi, inevitabilmente sempre più digitali, relativi alla pianificazione produttiva e alla distribuzione delle merci. “Soprattutto alla luce degli avvenimenti dell’ultimo anno”, prosegue Maio, “i nostri clienti hanno un bisogno crescente di poter disporre di una supply chain resiliente e capace di gestire, il più possibile in modo autonomo, situazioni di imprevedibilità o anomalia. La Blue Yonder che abbiamo acquisito si era già posizionata da tempo in quest’ambito e oggi la piattaforma Luminate si propone non solo come una tecnologia, ma come un vero e proprio ecosistema digitale, disponibile in modello SaaS, pronto a fornire integrazione, intelligenza, visibilità e controllo sui processi, con il machine learning incorporato per offrire i suggerimenti migliori in ogni contesto”. In Italia, Blue Yonder è tradizionalmente meglio posizionata sul rapporto diretto con i clienti, ma ora l’intenzione è di rafforzare la strategia Tier-2 su mercati come il manifatturiero e il retail/grocery. “Faremo leva su partnership globali rilevanti come quella con Accenture, ma anche con specialisti locali come Athena Retail di Bologna, seguendoli tutti sul territorio con la nostra rete di consulenti”, conclude Maio. R.B.

TWITTER CINGUETTA DI GIOIA

Quello di Twitter è un business ormai maturo, incapace di grandi exploit e tuttavia sano, a dispetto della saturazione del mercato dei social network e a dispetto degli anni recenti, in cui la piattaforma di microblogging aveva rallentato la sua crescita e popolarità. I ricavi del 2020 sono stati poco meno di 3,72 miliardi di dollari, dato in crescita del 7% rispetto al 2019. Alla voce utile netto c’è un rosso da 1,13 miliardi, dovuto al lievitare dei costi e degli investimenti. Senz’altro positivo è il dato sull’utenza: i lockdown, il bisogno di informazione e di interazione hanno favorito la crescita dell’uso dei social network, e la piattaforma di microblogging non fa eccezione. “Il 2020 è stato un anno straordinario per Twitter”, ha dichiarato l’amministratore delegato, Jack Dorsey. “Abbiamo riportato nel quarto trimestre una crescita del 27% anno su anno degli utenti giornalieri attivi, per una media di 192 milioni”.

SMARTPHONE, IL MERCATO RIPARTE

Secondo i dati di Counterpoint Research, in un 2020 di calo l’ultima parte dell’anno mostra segnali incoraggianti. Intanto il 5G esce dalla nicchia.

Le vendite di smartphone risentono dei lockdown e delle conseguenti difficoltà economiche diffuse, ma sono in ripresa. I dati Counterpoint Research mostrano nel quarto trimestre del 2020 un mercato acciaccato dal covid-19: con 395,9 milioni di unità commercializzati, i volumi sono in calo dell’1% anno su anno (cioè rispetto al quarto trimestre 2019) ma in crescita dell’8% sul terzo trimestre 2020. Le continue recrudescenze della pandemia, con nuovi picchi di infezioni sperimentati in mezzo mondo, hanno certamente pesato sul trimestre, rallentando una ripresa che avrebbe forse potuto essere più decisa. Nel complesso, nel 2020 le vendite sono scese del 10% a volume rispetto al 2019 proprio a causa del covid-19 e dei lockdown, che hanno pesato soprattutto sulla prima parte dell’anno per poi alleggerire il loro carico nella seconda.

La crescita del 5G e il declino dei feature phone

“È interessante notare”, commenta Aman Chaudhary, research analyst di Counterpoint, “che nel mercato c’è stata anche una chiara migrazione dai feature phone agli smartphone, poiché i dispositivi sono diventati un veicolo per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento. Una forte spinta verso il 5G, tramite la riduzione dei prezzi dei dispositivi e delle tariffe degli operatori, ha ulteriormente sostenuto il processo di ripresa del mercato”. L’ascesa dei modelli con supporto al 5G è evidente: nel terzo trimestre rappresentavano il 17% del totale dei telefoni venduti nel mondo, nel quarto trimestre la percentuale era salita al 34%. Una crescita, spiega Counterpoint, alimentata dalle dinamiche di calo dei prezzi ma anche dal lancio dell’iPhone 12 di Apple e dalla disponibilità di numerosi modelli dal costo inferiore ai 300 euro, proposti da marchi come Xiaomi, Oppo, Vivo e OnePlus. Sul totale degli smartphone 5G venduti nel 2020, la Cina ha concentrato il 40% della domanda.

Chi sale e chi scende

Con 42,4 milioni di smartphone spediti nel 2020, Realme è stato il marchio protagonista della crescita più impetuosa: +65% su base annua. Favorito, chiaramente, da un livello di partenza più basso e dunque dal maggior potenziale di crescita, ma anche dal lancio di un modello 5G dal prezzo competitivo come il Realme 7 5G. Nella classifica mondiale dei marchi più venduti, Realme nel quarto trimestre 2020 è settimo. Prima di lui sfilano, nell’ordine, Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo e Vivo. La società sudcoreana ha mantenuto il primato, con 255,7 milioni di smartphone commercializzati nel 2020, nonostante il calo del 14% anno su anno. Ora, spiegano gli analisti, Samsung è alle prese con la concorrenza dei marchi cinesi nella fascia media e con quella di Apple (e in particolare dell’iPhone 12) nel segmento premium. A proposito di Apple, il quarto trimestre dell’anno è tradizionalmente il momento d’oro per gli iPhone e il 2020 non ha fatto eccezione. Fra inizio ottobre e fine dicembre il marchio di Cupertino è in testa alla classifica, con un volume di vendita (81,9 milioni di iPhone) addirittura superiore a quello dell’analogo quarter del 2019 (72,3 milioni). Huawei, al terzo posto, ha tenuto testa non solo alla situazione della pandemia ma anche alle restrizioni commerciali verso gli Stati Uniti, specie grazie a una domanda forte sul mercato cinese. La Cina è stata responsabile del 70% degli acquisti di telefoni Huawei del 2020. Nel quarto trimestre si è però verificato un crollo del 41% anno su anno. La dinamica “nazionalista” ha aiutato anche Xiaomi , che ha eroso quote di mercato ai danni della stessa Huawei e di Honor (il marchio di fascia media recentemente venduto da Huawei). Parte del merito va al lancio di modelli bestseller, come Redmi 9, Redmi 9A e Redmi 10X, apprezzati anche in Europa. Oppo è cresciuta dall’8% anno su anno, fino a raggiungere una quota di mercato del 9% con 34 milioni di smartphone venduti nell’ultimo trimestre.

L’IOT SEMPLICE E SOSTENIBILE NON È PIÙ UN MIRAGGIO

Forte di investimenti in ricerca e di diverse tipologie di sensori, la nuova Software Ag sembra avere una marcia in più.

Giulio Ballarini, country manager e vice president sales Italy di Software Ag, guida la filiale italiana da pochi mesi ma ha già le idee chiare su strategie e obiettivi della multinazionale, forte anche del piano di trasformazione Helix, avviato nel 2019 dal Ceo, Sanjay Brahmawar. Un investimento di 50 milioni di euro in soli cinque anni per ridisegnare i servizi dell’organizzazione, che dovrà poggiare su tre pilastri: integrazione e Api (con Webmethods), IoT e analytics (Cumulocity IoT) e infine business transformation (Aris e Alphabet).

Ci può fare una sintesi della nuova offerta di Software AG? Software Ag ha compiuto da poco i cinquant’anni e, come sappiamo, ha costruito la sua fortuna su due prodotti, Adabas e Natural, su un database ad alte prestazioni per mainframe e su un linguaggio di sviluppo (un mercato maturo ma che vale ancora circa tre miliardi di dollari). Nel 2007 è arrivata l’acquisizione di Webmethods, quindi ha assunto importanza il tema dell’integrazione di applicazioni e processi, un trend di grande attualità ma spesso sottovalutato. Abbiamo poi costruito il segmento che fa capo alle soluzioni Aris e Alfabet, quello della gestione dei processi, vista non solo in ottica di disegno ma soprattutto finalizzata a conoscere come si muova il cliente al fine di realizzare un customer journey efficace. L’ultimo pilastro, quello che mi ha portato in Software Ag, riguarda l’Internet of Things.

Giulio Ballarini

Quanto conta l’IoT nell’attuale strategia? Io credo molto nell’offerta IoT di Software Ag, una soluzione end-to-end che permette alle aziende di partire con progetti di Internet delle cose in settimane anziché in mesi. Il segreto della nostra piattaforma (Cumulocity, acquisita nel 2017, ndr) è che permette di gestire e integrare direttamente tutti i device, il punto debole di molte implementazioni. Un esempio: i semafori in città hanno sensori di fornitori diversi, e non è facile integrarli in un’unica piattaforma, noi lo potremmo fare rapidamente ed efficacemente. Come se non bastasse, alcuni progetti IoT sono basati su architetture on premise, altri sono in cloud, a volte si opera con architetture miste. Insomma, spesso la complessità è decisamente elevata e le difficoltà rischiano di far fallire anche le iniziative più ambiziose.

Però ci sono anche casi di successo... Ne abbiamo tanti. Uno su tutti è quello che ha visto protagoniste le pale eoliche di Nordex, un nostro cliente con cui abbiamo realizzato un bellissimo caso di applicazione IoT in ambito energie rinnovabili. Il problema è che le pale (ma più in generale i device periferici), spesso sono in posti impervi e privi di connessione Internet, mentre la pala deve essere monitorata, bisogna installare un miniPc, un firewall e un router. Tutte queste piccole e grandi problematiche fanno sì che i progetti siano complessi, che poi è il motivo per cui molte Pmi non abbracciano progetti IoT, spaventate dalle difficoltà e dai costi. La nostra piattaforma integra in modo nativo centinaia di device e, nel caso il cliente abbia bisogno di connettere un dispositivo che non è già compreso, lo possiamo integrare senza bisogno di investimenti importanti.

Il segreto non saranno solo i sensori... Certamente no, anche se è una componente fondamentale. L’altro grande vantaggio competitivo è che in seguito alla riorganizzazione abbiamo un Ebitda solido e stabile, intorno al 20%. Un dato che ci consente di dedicare molte risorse a ricerca e sviluppo, ma anche di investire nei progetti insieme al cliente.

In Italia avete qualche progetto di rilievo? Ne abbiamo molti, perché l’Italia è uno dei primi Paesi di Software Ag per competenze IoT. Ne citerò uno: stiamo lavorando con un grande cliente come Octo Telematics, che integra servizi telematici a bordo dei veicoli e ha costruito il suo business model anche grazie alla nostra tecnologia. Poi ci sono molte iniziative in ambito industria manifatturiera, dove le nostre piattaforme possono aiutare a migliorare la progettazione e la manutenzione dei prodotti (e in particolar modo delle macchine), permettendo anche ai clienti di gestire al meglio l’approvvigionamento delle materie prime e i consumi energetici. Aiutando, quindi, le imprese sui temi importanti della sostenibilità e dell’economia circolare. E.M.

MICROSOFT TEAMS E TELEFONO FISSO ORA SI PARLANO

Hisolution promuove l'integrazione delle soluzioni software di collaboration con i centralini telefonici: una nuova necessità, nata dagli sconvolgimenti della pandemia.

Lo shock della pandemia ha cambiato, forse per sempre, l’utilizzo dei sistemi di Unified Communication. Tra i protagonisti di questo settore in Italia c’è Hisolution, che ha da sempre un rapporto privilegiato con i carrier e che lavora per integrare le soluzioni software di collaboration con i centralini telefonici. Un’azienda dalla doppia anima: quella tecnica, che arriva dal Dna di ingegneri specializzati nel settore delle telecomunicazioni, e quella consulenziale, cresciuta negli anni con l’ascolto dei clienti e con l’importanza sempre maggiore data al fattore umano, alla storia delle persone. Technopolis ha intervistato il Ceo, Luca Coturri, per capire meglio il percorso dell’azienda toscana.

Quali sono i numeri di Hisolution? Hisolution è un gruppo composto da tre società. Il fatturato 2020 aggregato è stato di circa 3,7 milioni con una crescita del 30% rispetto al 2019, più della metà sono ricavi ricorrenti. Nel 2021, in cui l’effetto della pandemia sarà ancora più impattante, pensiamo di superare i 4 milioni. Poi c’è Habble, spin-off di Hisolution, che ha chiuso il 2020 a 3,8 milioni di euro. Come gruppo “allargato” abbiamo quindi superato i 7 milioni di euro di ricavi, con una crescita dei servizi del 70%.

Come la pandemia ha trasformato il modo di lavorare? La pandemia ha cambiato tutto e noi per primi, ovviamente, abbiamo dovuto adattarci con le attività a distanza. Per noi, che abbiamo sempre lavorato tanto da remoto con i nostri clienti, l’impatto però è stato più umano che tecnologico: abbiamo continuato a usare strumenti come Microsoft Teams e WebMeeting, abbiamo dovuto incrementare l’efficienza e, come per tutti, il tempo è diventato una risorsa ancora più preziosa. Anche fuori dal nostro perimetro è cambiato tutto. Molte aziende non accettavano di lavorare da remoto, ora sono loro a non ricevere più partner e fornitori; è cambiato il modello di relazione tra organizzazioni, e non penso che tornerà tutto come prima, perché ormai abbiamo capito che molti spostamenti possono essere evitati.

Luca Coturri

Com’è cambiata la vostra offerta di sistemi e servizi di telecomunicazioni? Hisolution è nata nel 2005 e da sempre si occupa di consulenza legata all’ottimizzazione dei costi dei contratti telco e Ict, soprattutto per aziende mediograndi. Una seconda divisione tratta la tecnologia Voip (Unified Communication and Collaboration, Ucc) e il networking per clienti multi-sede e in smart working, e anche questa lavora molto con i carrier telefonici, come Fastweb e Wind3. La terza divisione, infine, si rivolge alle Pmi. Quindi il nostro core business è legato ai servizi, consulenza e assistenza. L’integrazione tra le diverse anime è per noi un punto di forza, perché non si trovano mai realtà e ambienti uniformi, e noi dobbiamo implementare tecnologia in ambienti diversi. Nei primi mesi del lockdown abbiamo scelto di investire il tempo che avanzava per accelerare tutta una serie di progetti che avevamo nel cassetto: uno di questi era l’integrazione di alcuni sistemi come Teams (visto il numero di utenti che utilizzano la soluzione Microsoft) ai centralini telefonici, qualunque tipo di centralino. Oggi gestiamo una quarantina di ticket al giorno per circa 300 clienti, tra cui alcuni soggetti che operano 24 ore su 24, come gli ospedali. È una grande opportunità che stiamo cavalcando: portare il numero telefonico dell’ufficio a casa, far dialogare Teams su Pc, cellulari e telefoni fissi.

Qual è oggi l’atteggiamento dei clienti verso questi servizi? Molte aziende avevano implementato sistemi Ucc anche prima della pandemia. La differenza è che ora li usano e che questo è un trend che non smetterà di crescere, portando molto probabilmente a un incremento dei costi sia in termini di licensing sia di banda. E.M.

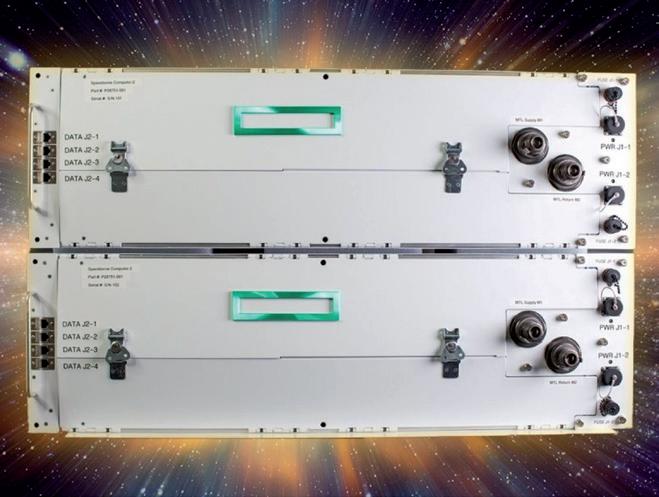

UN COMPUTER DAVVERO “SPAZIALE”

Manca poco al lancio del successore di Spaceborne computer, realizzato da Hpe, sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il cloud di Microsoft Azure farà da supporto nelle attività più impegnative.

Sulla Stazione Spaziale Internazionale è sbarcato un nuovo computer “nato per lo spazio”, come dice il nome stesso: Hpe Spaceborne Computer-2, il successore del primo Spaceborne Computer, è andato in orbita il 20 febbraio nell’ambito della quindicesima missione di rifornimento Northrop Grumman Resupply Mission. Il sistema di prima generazione era un proof-of-concept, che era stato lanciato nel 2017 sulla Iss e lì era rimasto per un anno, dimostrando di poter operare in ambienti a zero gravità e ad alti livelli di radiazioni. Condizioni che danneggiano il tradizionale hardware dei sistemi di calcolo. Adesso scatta l’ora di Spaceborne Computer-2 il cui tempo di permanenza previsto è di due o tre anni. Si tratta di un sistema di calcolo “edge” (e più periferico di così è difficile immaginarlo, in effetti) che consentirà sia agli astronauti sia agli scienziati a Terra di raccogliere grandi masse di dati da sensori e satelliti dispersi nello spazio, per poi elaborarli e ottenere preziosi insight. Preziosi ma anche rapidi: a detta di Hpe, con questo computer i tempi di scoperta possono scendere “da mesi a minuti” per esperimenti di vario tipo, come l’analisi di immagini diagnostiche e il sequenziamento del Dna, o come appunto l’elaborazione di dati prodotti da sensori, satelliti. Rispetto al primo proof-of-concept, lo Spaceborne Computer-2 riesce a garantire una velocità di calcolo doppia grazie a capacità di elaborazione edge “purpose-built”, basate sul sistema di Hpe Edgeline Converged Edge e su un server ProLiant. Il computer potrà quindi elaborare in tempo reale dati di vario tipo, incluse le immagini, sfruttando in quest’ultimo caso le sue unità di calcolo grafico Gpu. Il sistema potrà anche fare affidamento su tecnologie di intelligenza artificiale e di machine learning. A detta di Hpe, le capacità software e il potente hardware di questo sistema permetteranno agli astronauti e al personale di terra di inviare e ricevere dati in modo più rapido, riducendo di molto la latenza. All’occorrenza, il “computer spaziale” di Hpe potrà ottenere capacità di calcolo extra appoggiandosi all’infrastruttura cloud di Microsoft Azure. Potrebbe averne bisogno, per esempio, per attività complesse e avide di risorse Cpu e Gpu come la modellazione e la previsione delle tempeste di sabbia o delle condizioni ambientali di Marte, o come la misurazione dell’acqua necessaria per far crescere le piante nello spazio, o ancora come l’analisi dei fulmini che cadono sulla Terra provocando incendi e l’analisi di immagine mediche a supporto del controllo della salute degli astronauti. Insomma, pare proprio che Spaceborne Computer-2 avrà un gran bel da fare lassù nello spazio.

IL NUOVO CLOUD DI TIM SI CHIAMA NOOVLE

C’è un nuovo fornitore cloud rivolto alle aziende italiane, ma è una vecchia conoscenza: Noovle Spa, newco creata da Gruppo Tim sulla base all’acquisizione, realizzata l’anno scorso, del 100% della società milanese Noovle Srl. L’offerta della nuova azienda spazierà dai servizi di gestione delle infrastrutture di rete all’interno dei data center Tim ai servizi di progettazione e assistenza, dalla migrazione verso il cloud al supporto delle attività gestionali collegate. La rete dei 17 data center proprietari consentirà a Noovle Spa di gestire i server, i dati e le applicazioni dei clienti in un ambiente controllato e interamente localizzato in Italia. Su incarico della società madre, inoltre, Noovle realizzerà sei nuovi data center che si specializzeranno nell’offerta di public e hybrid cloud, vantando una certificazione Tier IV. Un punto di forza sono le partnership già siglate con Google, Microsoft, Atos, Cisco, Citrix, Salesforce, Sap e Vmware.

IDEE CREATIVE PER LA SUPPLY CHAIN

Le testimonianze di Gruppo Marazzi e Alcar Ruote mettono in luce la capacità di reagire alle difficoltà dei lockdown.

Gli ultimi dodici mesi hanno generato uno stress senza precedenti per le supply chain delle aziende, per diversi motivi. Le conseguenze della pandemia si sono fatte sentire sia sulle realtà che hanno dovuto sopportare un carico addirittura superiore alla norma (si pensi agli alimentari) sia su quelle che, per contro, hanno visto il loro business fermarsi e adattarsi a una situazione inedita e imprevista. Il Gruppo Marazzi, fra i più noti produttori nazionali di piastrelle, ha dovuto attrezzarsi per tempo, per superare i limiti infrastrutturali di un distretto tanto dinamico quanto affollato come quello di Sassuolo. “Nel 2017 abbiamo attivato un sistema che consentisse ai trasportatori di prenotare il prelievo di materiale da noi”, spiega il Cio della business unit Ceramics, Claudio Coni. “Nella zona dove noi operiamo ci sono molti produttori e nessun polo logistico, per cui la fornitura di materiali avviene con ritiro individuale presso ogni azienda, rendendo imprevedibili i tempi di preparazione e consegna”.

La nuova Roving Edge Infrastructure di Oracle è un’offerta che permette di portare nell’edge le attività infrastrutturali di base, tipicamente eseguite al centro delle reti: come lo storage, il data warehousing, gli analytics, l’integrazione e la replica dei dati in tempo reale. Per farlo, oltre al software di Oracle, è necessario usare i diPer questo motivo Marazzi ha deciso di sviluppare un sistema per la prenotazione del prelievo di piastrelle, senza costringere il camionista ad attendere la preparazione della merce, ma trovandola pronta al suo arrivo. L’azienda emiliana ha scelto Oracle Transportation Manager per realizzare la soluzione, facendo leva su una scelta tecnologica avviata dieci anni fa. Nel periodo dei lockdown l’azienda ha installato dei totem per rendere più self-service il lavoro dei trasportatori, lasciando a Oracle il compito di sviluppare l’app e personalizzando la soluzione con il proprio brand, per poi distribuirla su scala europea. Anche Alcar Ruote, un produttore di cerchioni in acciaio per le automobili, ha dovuto adattare la propria catena di fornitura alle mutate condizioni del 2020. L’azienda ha originariamente realizzato con Oracle Erp Cloud un progetto che coinvolge finance, supply chain, manutenzione e monitoraggio IoT della produzione, per poter così basare l’attività su previsioni di vendita, che devono tener conto della stagionalità del prodotto (legata essenzialmente al passaggio ai pneumatici invernali). Il periodo di picco dei contagi ha inciso profondamente sul business della società e sulle attività di pianificazione: “Le vendite sono notevolmente calate”, ammette Stefano Mariani, IT manager di Alcar Ruote. “Abbiamo dovuto rimodulare il lavoro delle squadre specializzate anche in funzione dei casi di positività al covid che abbiamo riscontrato, per cercare di prevedere il più possibile il funzionamento delle linee in base alla domanda”. Oracle IoT Production Monitoring e Cloud Maintenance sono serviti per poter aggiornare in tempo reale le informazioni e mantenere, così, la continuità operativa. R.B.

PER ORACLE IL CALCOLO PUÒ SPOSTARSI OVUNQUE

spositivi Roving Edge Device (Red), dei nodi server portatili e “corazzati” in base a standard militari, adatti quindi a operare nei più disparati contesti al di fuori dei classici data center. Queste macchine racchiudono 40 unità di calcolo Oracle Compute Unit (OCpu, corrispondenti a 80 Cpu virtuali), 512 GB di RAM, 61 TB di storage e interfacce di rete ad alta velocità. Con questa soluzione è possibile eseguire carichi di lavoro su Oracle Cloud ovunque ce ne sia la necessità, anche nei luoghi più remoti o improbabili, “che sia il retro di un aereo, un osservatorio polare o una petroliera nel mezzo dell’Atlantico”, assicura l’azienda.

CUSTOMER SERVICE, SPECCHIO DELL’AZIENDA

La relazione con i clienti si fa sempre più tecnologica e richiede nuovi investimenti, come evidenzia Salesforce.

Il rapporto fra aziende e clienti si è notevolmente digitalizzato nel 2020 e la conferma arriva dall’ultima edizione del report “State of Service” di Salesforce, basato sulle risposte di oltre settemila intervistati (decision maker, responsabili del servizio clienti, lavoratori mobili) provenienti da 33 Paesi, trecento dei quali italiani. Da noi si evidenzia come, in risposta agli effetti innescati dalla pandemia, l’80% dei service team abbia modificato workflow e processi, mentre l’82% ha cambiato le policy per offrire maggior flessibilità ai clienti e l’80% ha investito in nuove tecnologie. “Venendo a mancare altre forme di interazione e punti di riferimento”, commenta Alessandro Catalano, direttore vendite regionale dell’area service cloud di Salesforce, “i clienti si sono fatti più ansiosi e il customer service è diventato il principale punto di contatto umano. Di fatto, gli operatori sono diventati dei veri e propri brand ambassador e hanno dovuto far leva su una maggior empatia”. La fornitura di assistenza sul campo è rimasta un elemento differenziante anche durante i periodi di lockdown e i consumatori hanno continuato a preferire, in generale, il contatto personale. Tuttavia, la disponibilità di tecnologie digitali ha aiutato gli interlocutori del servizio clienti ad aumentare la propria flessibilità e a migliorare la customer experience, agevolando anche il loro percorso di crescita. L’86% dei decision maker italiani ha fatto significativi investimenti nella formazione dei propri agenti, mentre il 76% di questi ultimi ha apprezzato la possibilità di accedere da remoto a tutti i dati necessari per lavorare. Più sorprendente può essere il fatto che, accanto all’aumento di peso dei canali digitali, ci sia stata una ripresa anche delle classiche interazioni telefoniche. “Si tratta della forma più prossima al contatto fisico venuto meno”, evidenzia Catalano, “e l’integrazione di capacità digitali, per esempio la trascrizione in tempo reale della conversazione, ha migliorato le performance dell’operatore, in particolare con un 33% di aumento della risoluzione di problematiche”. R.B. Per i prossimi due anni Gartner prevede che oltre il 50% dei dati verrà creato nella periferia delle reti, ma sarà necessario sfruttare correttamente quei dati per poter generare valore. Il considerevole aumento del numero di dispositivi connessi implica che il traffico di rete debba diventare progressivamente più denso, ragion per cui le strutture IT avranno un bisogno crescente di strumenti di controllo degli accessi end-to-end sulle reti aziendali. L’ampia varietà di oggetti connessi, tuttavia, rende sempre più necessario l’intervento dell’intelligenza artificiale, che può consentire di sviluppare regole in grado di analizzare il contesto (ruolo degli utenti, tipologia dei dispositivi, stato dei certificati, allocazione, applicazioni collegate) per prendere decisioni in modo automatico e rapido. In questo scenario si colloca la soluzione Esp (Edge Services Platform) di Hpe Aruba: “Si tratta della prima piattaforma cloud-native basata sull’intelligenza artificiale, che permette di anticipare e correggere i problemi che nascono nella periferia delle reti, prima che ne derivi un impatto sull’attività delle aziende”, spiega Stefano Brioschi, category manager di Hpe Aruba. La tecnologia di questa soluzione si basa sull’AiOps (cioè sull’intelligenza artificiale applicata alle operations), su un modello di sicurezza zero-trust e su un’architettura unificata che copre campus, data center, filiali e siti collegati in telelavoro. “La piattaforma è in grado di prevenire anche i cambiamenti che possono intervenire nel tempo”, aggiunge Alessandro Ercoli, system engineering manager di Hpe Aruba.

INTELLIGENZA IN PERIFERIA

l’intervista IL PRIMO ANNO IN TRINCEA DI NTT LIMITED

Con Emanuele Balistreri, country managing director della società, ripercorriamo gli eventi di un 2020 indelebilmente segnato dalla pandemia, guardando agli strascichi che potranno influenzare il 2021.

Verso la fine del 2019 Ntt aveva annunciato una riorganizzazione che aveva portato sotto il cappello di Ntt Limited ben 31 aziende in precedenza dotate di brand separati, il più noto dei quali in Italia era quello di Dimension Data. Di lì a poco sarebbe scoppiata la pandemia, evento che ha condizionato lo scorso anno e ha generato o rafforzato fenomeni non programmabili, con effetti destinati a perdurare anche in questo 2021. Abbiamo provato a ripercorrere gli eventi del periodo trascorso dall’annuncio della nuova struttura con il country managing director della società,

Emanuele Balistreri.

Tra gli eventi del 2020, quali vi hanno toccato più direttamente? Abbiamo visto aree di mercato accelerare e altre subire rallentamenti anche significativi. Gli obiettivi che ci eravamo dati fino al 2023, tuttavia, non sono cambiati, anche se non possiamo non tener conto dei mutamenti intervenuti. È da non più di cinque anni che si parla seriamente di digitalizzazione dei processi, ma nel 2020 c’è stata una forte accelerazione, spesso forzata dalle circostanze. All’evoluzione dei rapporti con gli interlocutori esterni si sono aggiunti quelli interni, con dipendenti e partner. Pertanto, anche noi abbiamo beneficiato dell’espansione del lavoro collaborativo e digitale, per il quale offriamo servizi infrastrutturali. La ripartenza avviata dopo il lockdown ha poi portato con sé una revisione dei processi di business correlata al nuovo scenario di lavoro. Abbiamo assistito a un forte ricorso a risorse esterne per gestire progetti di aggiornamento, in una logica sempre più legata al cloud ibrido. Anche qui siamo stati in grado di soddisfare la domanda, grazie alle sedi presenti in Europa e pronte a erogare soluzioni as-a-service, soprattutto per servizi innovativi che richiedono una rapida attivazione.

Emanuele Balistreri

Che cosa avete osservato sul fronte della cybersecurity? Un anno fa poteva ancora aver senso parlare di firewall, perché esisteva un perimetro più o meno definito da proteggere. Oggi, invece, si accede a dati che si trovano ovunque. Molte aziende hanno avuto un approccio tattico all’inizio e quindi noi ci proponiamo ora di affiancarle su questo fronte, facendo leva sui nostri dati di rilevazione molto affidabili, visto che le reti Ntt ospitano il 43% del traffico Web mondiale. In prospettiva, poi, nel campo della sicurezza si aggiungeranno a breve gli effetti del 5G, con la correlata quantità di oggetti che veicolano informazioni potenzialmente sensibili. Qui stiamo sviluppando algoritmi di crittografia a basso impatto computazionale, per agire anche sugli oggetti meno “carrozzati” da questo punto di vista.

Quale bilancio si può trarre in questo primo anno di attività con il nuovo brand? Tutto sommato possiamo dire che le cose sono andate in modo positivo, considerato il periodo congiunturale. Il business è cresciuto e l’organizzazione è rimasta sostenibile. Certamente, progetti legati alla trasformazione dei data center o di evoluzione verso le SdWan sono stati rimandati, ma la compensazione è arrivata dal supporto al lavoro remoto e alle sue implicazioni. Un’altra tendenza rilevante riguarda la co-innovazione ed è sorprendente in un Paese come l’Italia. Abbiamo registrato una domanda interessata ad avere l’apporto di un consulente quale noi possiamo essere, per capire come stiano cambiando i processi interni. Il gruppo ha stanziato 3,5 miliardi di dollari di investimenti in cinque anni per ricerca & sviluppo su questo fronte.

Roberto Bonino

TRA GLI IMPEGNI DI VMWARE C’È ANCHE UNA FORESTA

La società statunitense si impegna nelle iniziative ambientali con obiettivi di lungo periodo, ma anche contribuendo a fare di Milano una città più verde.

Se Milano sta diventando una città un po’ più verde, il merito è anche di Vmware: la filiale guidata dal country manager Raffaele Gigantino ha finanziato e realizzato materialmente la piantumazione (cominciata lo scorso ottobre) di 500 alberi e piante all’interno del Parco Nord, una delle principali aree verdi del capoluogo lombardo. Un’opera battezzata “Foresta Vmware” e donata alla città meneghina. L’iniziativa fa parte del più ampio progetto ForestaMI, con cui il Comune di Milano ha promesso di piantare nel territorio municipale tre milioni di alberi da qui al 2030. Estesa su una superficie di duemila metri quadri, la foresta di Vmware include querce di varie specie (querco-carineto, cerro, rovere), aceri, ciliegi selvatici, esemplari di carpino bianco. Durante il loro ciclo di vita queste piante assorbiranno 16.750 chilogrammi di CO2 ogni anno, corrispondenti alle emissioni di un’auto di media cilindrata che compia il giro della Terra, o a 35 voli aerei di andata e ritorno da Roma a Londra. “Stiamo abusando delle risorse del Pianeta ed è importante impegnarsi, sia come cittadini sia come aziende, nello sviluppo di una tecnologia sostenibile”, ha commentato Raffaele Gigantino, country manager di Vmware Italia. “La tecnologia non è né buona né cattiva, è il suo utilizzo che ci può permettere di creare un mondo peggiore o un mondo migliore. Vmware è impegnata da anni a sviluppare soluzioni tecnologiche che hanno come scopo il risparmio energetico”. La foresta è solo uno dei frutti dell’impegno di lungo termine di Vmware. Nel suo documento programmatico “Agenda 2030”, la società identifica trenta obiettivi misurabili da raggiungere

Raffaele Gigantino entro il 2030, focalizzati sui tre temi di fiducia, equità e sostenibilità. Accanto alle buone pratiche riguardanti la diversity (per esempio, la promessa di bilanciare la componente femminile e quella maschile nelle nuove assunzioni), gli impegni all’ecologismo comprendono la collaborazione con i partner del cloud pubblico per ottenere operations a zero emissioni di carbonio entro il 2030. E ancora, entro il 2030 Vmware ridurrà del 50% le emissioni totali della sua supply chain rispetto al livello di riferimento del 2018. C’è poi il tema dello smart working, o meglio del “lavoro distribuito”, come lo chiama Vmware: nel caso della multinazionale statunitense, non la semplice risposta alle esigenze di distanziamento sociale dettate dalla pandemia, ma un modello che rappresenta un’evoluzione organizzativa e culturale. V.B.

RISCHIO IT, L’ITALIA È IN “ZONA ARANCIONE”

Uno studio di Trend Micro e Ponemon Institute ha mappato, nel mondo, l’esposizione delle aziende al pericolo di subire attacchi e perdita di dati.

Zona rossa, gialla, arancione, bianca? Mentre, nel tentativo di gestire la situazione del covid-19, il governo ha proseguito con la girandola dei colori da attribuire alla Regioni italiane, dal punto di vista della cybersicurezza il giudizio è abbastanza uniforme: siamo in “zona arancione”. Ovvero il nostro è un “rischio rialzato” rispetto al livello verde (basso rischio) e a quello giallo (rischio moderato), inferiore soltanto a quello della “zona rossa” (alto rischio). Questo significa che le nostre aziende hanno un’elevata possibilità di subire una compromissione di dati, possiedono una scarsa visibilità delle minacce all’interno delle loro reti e non hanno una strategia di gestione e reazione agli incidenti. Così ha valutato Trend Micro nel suo nuovo studio “Cyber Risk Index 2020”, realizzato in collaborazione con il Ponemon Institute e con il coinvolgimento di quasi 2.800 professionisti e manager IT negli Stati Uniti, in Europa, Italia compresa e nella regione Asia-Pacific. Lo studio si impernia sul Cyber Risk Index, indicatore va da -10 a 10 (-10 rappresenta il rischio più alto) e che riflette il divario tra le difese informatiche di un’azienda e la possibilità di un attacco. Il suo valore è in grado di predire il rischio dell’azienda di subire gravi danni cyber in una determinata area.

Il mappamondo del pericolo

Il Cyber Risk Index globale è attualmente di “-0,41”, corrispondente a un rischio rialzato. L’area più problematica sono gli Stati Uniti, con indice di “-1,07”, mentre in Europa il valore si attesta a “-0,13”, cioè “rischio rialzato” (elevated) e l’Italia è in linea con la media del continente. Meglio di noi fanno Germania e Regno Unito, classificate in zona gialla. Su scala mondiale la regione più virtuosa è quella asiatica, con un Cyber Risk Index di “-0,02”. A livello globale, nel 2020 il 23% delle aziende ha subito almeno sette attacchi informatici e l’83% delle organizzazioni prevede che il trend continuerà. Tra le minacce esterne più temute spiccano i ransomware, le tattiche man-in-the-middle, il social engineering e gli attacchi phishing. Ma le aziende sono anche preoccupate delle proprie criticità interne, come il mancato allineamento o protezione delle complesse infrastrutture onpremise e in-cloud, o come la mancanza di personale adeguatamente qualificato.

Il destino delle aziende è legato ai consumatori

Gli indici di rischio sono stati calcolati tenendo presenti diverse variabili riguardanti le minacce informatiche, il pericolo di perdita di dati, la presenza o assenza di una cultura della sicurezza informatica tra i dirigenti e infine la capacità di reazione delle aziende di fronte a eventuali attacchi. La valutazione di Trend Micro riguarda quindi il tessuto imprenditoriale dei continenti e delle nazioni, e non le istituzioni o la cittadinanza. In ogni caso, queste sfere non possono essere nettamente distinte, poiché le imprese trattano e conservano qualsiasi genere di dato relativo ai loro clienti o prospect: se subiscono un data breach, a risentirne è anche la privacy degli utenti digitali. Una società colpita, tipicamente, può perdere quattro tipologie di contenuti: informazioni finanziarie, informazioni confidenziali dell’azienda, dati relativi agli utenti e comunicazioni contenute nelle email. Di conseguenza, può verificarsi una perdita immediata di denaro ma anche una perdita di proprietà intellettuale, di fiducia dei consumatori e di reputazione, di beni materiali e di produttività. V.B.