14 minute read

Resistência sempre

from CDM 56 - Digital

Advertisement

Valorizar a luta do movimento negro é reconhecer a história da formação do Brasil em sua totalidade

Maria Cecília Zarpelon, Marina Prata e Sofia Magagin

Foto montagem: Equipe/Reprodução

OBrasil não pode ser definido com uma única história, por mais que dezenas de gerações tenham aprendido a enxergá-lo assim. A história europeia e afro-brasileira têm perspectivas muito diferentes a respeito da formação do país, mas ambas representam recortes da construção social e cultural que influenciam diretamente no comportamento da sociedade até hoje.

O legado do ativismo negro começou muito antes dos movimentos políticos e sociais que conhecemos. A militância não é exclusiva da contemporaneidade: ela está intimamente ligada à presença dos negros na história do Brasil.

A base dessa luta é formada por grandes histórias, nem sempre conhecidas, que contribuem para a visibilidade da causa dentro de seus próprios espaços. Resgatar e conhecer as memórias que compõem esse movimento é fundamental para refletir sobre o passado e despertar atitudes que promovam um futuro mais igualitário.

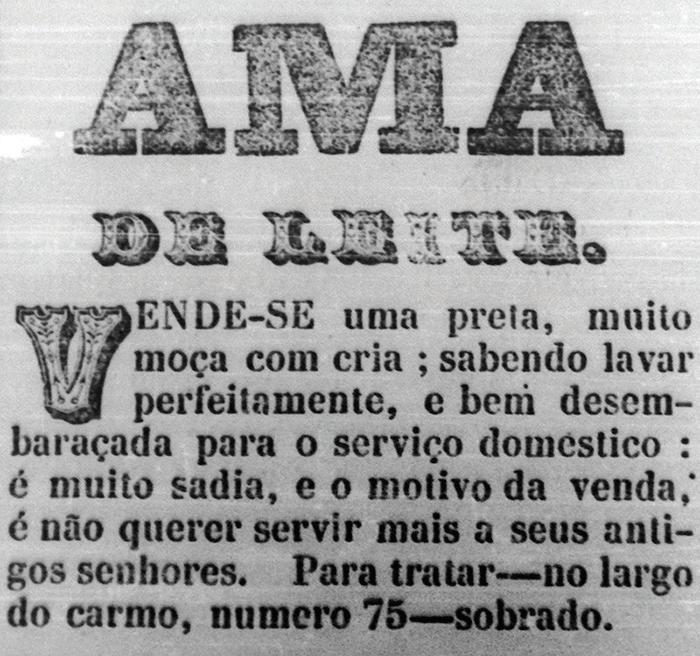

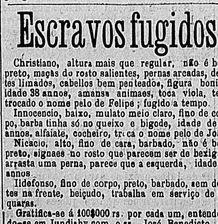

A hierarquia racial que ainda vigora no Brasil tem origens relativamente recentes na história do país e do mundo. Entre os séculos 16 e 19, a Europa

Moderna estabeleceu um ideal de diferenciação entre o europeu “civilizado” e os povos de outros continentes, considerados inferiores. Um dos elementos utilizados para consolidar essa ideia foi a distinção pela cor da pele.

“Era necessário construir um aparato discursivo que legitimasse e justificasse aquela dominação da modernidade europeia sobre os outros povos do mundo”, aponta o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Amilcar Pereira, que estuda o cenário do ensino da cultura afro-brasileira.

A dualidade que separava brancos e negros motivou políticas públicas que buscaram apagar os negros da História do Brasil. O processo de imigração subsidiado pelo Estado entre os séculos XIX e XX, teve como objetivo transformar o país em uma sociedade “moderna”, ou seja, branca. Foi uma tentativa de embranquecer uma nação originalmente miscigenada. “Esse processo resultou na base da formação educacional eurocêntrica que temos no Brasil até hoje, e que alimenta o racismo”, destaca Pereira.

Contra essa ideia de modernidade europeia, surgem homens e mulheres que resistem ao processo histórico de inferiorização, opressão e dominação de pessoas não brancas. Por mais que o combate à desigualdade racial não fosse legitimado, a resistência sempre esteve presente nas senzalas e quilombos. “Desde o momento em que houve negros aqui no Brasil lutando contra as condições que lhes foram impostas, seja por liberdade ou melhores condições de vida, já temos o movimento negro”, conclui.

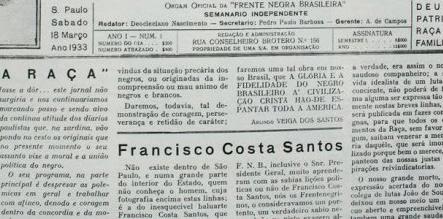

De acordo com o professor do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe (UFS) Petrônio Domingues, o movimento negro no Brasil como conhecemos hoje, caracterizado por coletivos que lutam por direitos civis, políticos e sociais, surgiu no período pós-abolição. “Já havia o entendimento de que a Lei Áurea era insuficiente para a inserção social, política e econômica dos negros no país. Então, eles decidiram fundar

Amilcar Pereira, professor de História da UFRJ

associações com caráter cultural, beneficente, de mobilização e recreacional”, explica.

Foi somente a partir dessa incansável luta, ao longo dos anos, que a sociedade em geral passou a reconhecer a existência do racismo e se sensibilizar sobre a necessidade de combatê-lo. “O movimento negro é precursor das políticas afirmativas que colocaram por terra o mito da igualdade racial”.

Segundo Domingues, o reconhecimento da discriminação racial levou o movimento negro a um novo patamar, que trouxe conquistas expressivas para a comunidade negra. Foi na Constituição de 1988 que o racismo, antes considerado apenas uma contravenção penal, tornou-se oficialmente um crime. Além disso, em 2003 foi criada a Lei Federal 10.639, que instituiu a obrigatoriedade do ensino da história afro-brasileira nas escolas públicas e privadas, o primeiro passo para uma transformação cultural. No mesmo ano, o Governo Federal criou mecanismos para discutir questões raciais, como a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Outro grande avanço ocorreu em 2012, com a implementação de cotas raciais que proporcionam o ingresso de negros e negras no Ensino Superior, como forma de tentar sanar a dívida histórica ocasionada pelos séculos de desigualdade social entre raças.

PEQUENAS GRANDES HISTÓRIAS

“O racismo nos atinge de forma violenta. Ele diz para nós por meio de atitudes, palavras, gestos, olhares, brincadeiras: ‘você é diferente, você tem um lugar diferente’. Isso nós vamos percebendo ao longo da vida”, relata a pedagoga aposentada e ativista do Movimento Negro Unificado do Brasil (MNU), Almira Maria Maciel.

A militante, de 72 anos, se envolveu com o movimento muito cedo, quando vivenciou de perto o início da Ditadura Militar. A violência que presenciou despertou questionamentos e a fez refletir sobre a desigualdade racial, um assunto considerado tabu em seu ambiente familiar, mesmo sendo miscigenado.

Foi em busca de conhecimento que Almira se envolveu com a causa e passou a participar ativamente de cursos, encontros e reuniões que discutiam o racismo no cotidiano das pessoas. “Aqui, a maioria da população negra sempre foi discriminada, teve sua humanidade negada e foi tratada como um objeto, em todos os sentidos. Mesmo convivendo com negros e negras, nós dizemos: ‘Não têm segregação aqui, não têm oficialmente, todas as raças convivem de forma harmoniosa’. Isso não é verdade”, reflete.

Durante toda a sua trajetória, Almira buscou levar sua luta adiante. Fez isso como professora da rede municipal,

Nas colagens, Almira em sala de aula em 1978, família Maciel em manifestação e a ativista palestrando em evento.

trabalhando em regiões periféricas, onde casos de discriminação eram constantes. “Trabalhei com a perspectiva de coletivizar o debate, possibilitando um mundo em que o racismo não destrua a vida das pessoas como destrói.” Sua inquietação também foi transmitida para a família: hoje, a filha e a neta mais velha também são filiadas ao MNU. “Dada a concretude do racismo, é importante que o núcleo familiar se conscientize da necessida-

de de resistir e buscar alternativas de igualdade e justiça”.

A militância pela causa negra foi uma das maiores heranças que a catarinense Dora Lucia Bertulio recebeu de seu pai. Nascida em Itajaí, uma cidade absolutamente segregada onde os negros e brancos não podiam frequentar os mesmos lugares, Dora cresceu em uma família privilegiada de conhecimento, na visão dela. “Eu tinha muita segurança naquilo que a gente era, muito respeito por nós mesmos. Sabia que os outros eram responsáveis pelos maus tratos que aconteciam por conta do racismo, nunca a gente. Meu pai sempre dizia: ‘Você não é menor por isso’”, conta. Dora reconhece que, diante de um ambiente racista e discriminatório, é significativo que as famílias incentivem a discussão sobre o preconceito. “Esse é um ponto muito importante na luta contra o racismo: a população negra sentir que ela vale a pena, que ela é importante, que ela tem talento, que pode dirigir qualquer lugar e estar em qualquer espaço.” Entretanto, a militante destaca que o tema, muitas vezes, é pouco discutido nas famílias

brasileiras, frente ao cenário de maus tratos, humilhação e subjugamento que desencoraja o debate.

O pai de Dora era um sindicalista, integrante do Partido Comunista, que foi preso pela Ditadura. Foi também um dos fundadores da Sociedade Cultural e Beneficente Sebastião Lucas, o primeiro clube catarinense de raça negra, que se tornou referência na região. A sua busca por justiça motivou a filha a estudar Direito e seguir seus passos no ativismo.

“Lá pelos 17, 18 anos, você leva um susto quando descobre que não é você que é feio, que não presta, são os outros que dizem isso por conta da sua cor.” Dora faz um paralelo entre a discriminação racial e uma série de outros movimentos segregacionistas que condenam pessoas por serem simplesmente aquilo que são. Diante disso, ela acredita que entrar para o ativismo é fazer a diferença nos espaços ocupados na sociedade.

Nesses anos de dedicação ao movimento negro, Dora faz questão não só de estar presente nesses ambientes, mas de possibilitar que outros façam o mesmo. Ela foi uma das responsáveis pela implementação do sistema de cotas para negros no Paraná, e foi reconhecida como ‘Personalidade

Dora Lucia Bertulio, ativista

Nas colagens, Dora com seus pais, em sua formatura e atualmente na Corregedoria da UFPR.

Afro-Paranaense’ pelo governo do estado, em 2017. Atualmente, Dora atua na Procuradoria Geral da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Assim como seu pai, a ativista se esforça para sensibilizar os familiares e pessoas próximas a conhecerem, agirem, interferirem e serem proativos na causa. “Desde uma ida ao mercado, uma propaganda que passa na TV a um comentário de um político, estou sempre fazendo as pessoas ao meu redor verem os dois lados da moeda.”

LEGADOS DA LUTA

A Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio, em Curitiba, faz parte não apenas da história do movimento negro paranaense, mas também da memória da própria cidade. A primeira instituição voltada para afrodescendentes no estado foi fundada em 1888, logo após a abolição da escravatura no Brasil, com o objetivo de oferecer assistência e alfabetização aos escravos recém-libertos e suas famílias.

Há quatro décadas, Álvaro da Silva herdou do pai o cargo de presidente do clube. O senhor de 72 anos frequenta a Sociedade desde menino, quando sua família se mudou de Joinville para a capital paranaense. Foi a partir daí que a história de pai e filho se uniu à história da 13 de Maio. “Meu pai era barbeiro, foi apelidado de ‘Garoto da Saldanha’, pois era muito conhecido e conhecia todo mundo. Foi em um rolê que ele se esbarrou com o clube dos negros aqui e foi convidado para compartilhar a diretoria”, recorda.

Álvaro se lembra de ir a muitas festas que eram promovidas para arrecadar fundos, principalmente a tradicional gafieira de domingo, que não podia faltar. Depois da morte do pai, Álvaro seguiu o mesmo caminho. “Ele me chamou para ajudar no clube e eu fiquei até hoje. Meu pai teve os últimos dias de vida na 13”.

Depois de 132 anos de história e algumas dificuldades, o legado da Sociedade é motivo de orgulho para Álvaro. “São poucos clubes hoje que aguentam, e eu estou vivo e resistindo ainda. É uma coisa fantástica. Acho que meu pai chora muito lá de cima por ver essa entidade viva depois de tanto tempo. Se não fosse eu, o clube não existiria mais”, conta.

Sandro Fernandes tem tanto orgulho da história de sua família que fez dela seu objeto de estudo. O historiador, de 50 anos, se dedicou a pesquisar o passado de sua cidade natal e entender como as relações raciais moldaram Guarapuava ao longo do tempo. Em 1864, quando o local era apenas uma província que pertencia a Antônio de Sá Camargo, intitulado Visconde de Guarapuava, o tataravô de Sandro era escravo daquelas terras. Campolim de Sá Camargo carregava o sobrenome de seu proprietário, mas não podia passá-lo a seus filhos, que foram nomeados Silva.

O filho de Campolim, Bento José da Silva, foi um dos responsáveis pela construção de um dos espaços sociais negros mais tradicionais da região, o Clube Social Rio Branco. Fundado em 1919, o local tinha como função promover o lazer, a confraternização e a ajuda mútua para os ex-escravos e seus descendentes.

Sandro se lembra de frequentar o clube criado por seu bisavô desde criança. Os carnavais do Rio Branco têm um lugar especial em sua memória. Mas foi apenas quando ingressou na faculdade de História, que ele começou a refletir sobre a trajetória de sua família com o clube, e decidiu iniciar sua pesquisa. “Os negros faziam questão de registrar a inserção deles na sociedade e na produção cultural de Guarapuava em fotografias. Por meio desse acervo documental, que data do fim dos anos 1950 até os anos 1980, comecei a reconstruir a trajetória do Rio Branco”, relata.

A partir da década de 1980, os clubes no Brasil perderam relevância como lugares de sociabilidade, e o Rio Branco não resistiu à tendência. Hoje, ele existe apenas na memória das pessoas, eternizado na pesquisa de Sandro e na figura do atual presidente, filho do tio-avô do historiador. “A ideia de retomar o clube como

Álvaro herdou a presidência da Assossiação Beneficente 13 de Maio do pai, há mais de 40 anos.

um centro cultural me agrada. Ser um lugar em que as pessoas podem contar, rever e entender a importância da cultura afro-brasileira até hoje no país.”

Sandro entende que histórias como as de sua família são importantes para mostrar que a luta dos negros pela construção de um espaço social igualitário existe há muito tempo, e que elas refletem uma trajetória comum no país inteiro. “Nós falamos de coisas tão distantes da gente, sendo que têm histórias tão próximas para serem contadas. Essas trajetórias de vida, de pessoas, lugares e grupos negros são importantíssimas para construir efetivamente a história da nação brasileira, de norte a sul.”

“A primeira vez que eu ouvi sobre o meu passado foi pela minha mãe. Ela comentava sobre o meu tetravô, que tinha sido escravo”, relembra o sobrinho de Sandro, Francisco Fernandes, de 17 anos. Porém, somente ao ser vítima de racismo o jovem percebeu que, infelizmente, a discriminação não faz parte apenas do passado da família.

“O pesadelo começou quando passaram a me excluir, fui apelidado de ‘King Kong’ por ser o mais moreno do colégio. Além disso, os próprios professores pegavam no meu pé, riam e falavam de mim para os outros alunos da minha sala”, relata Francisco. Apesar de ter sofrido por anos, hoje o rapaz sente orgulho de contar sua história. “Me chamavam de negro e eu ficava triste. Hoje em dia me chamam de moreno e eu não aceito, quero ser chamado de negro, porque eu sei de onde eu vim e tenho muito orgulho.”

Mesmo tão jovem, Francisco já pretende usar sua voz para inspirar outras pessoas por meio da música, falando sobre a luta negra em suas letras de RAP. Ele espera levar a mensagem que aprendeu às próximas gerações. “Quero manter isso para o meu futuro, meus filhos, para que eles tenham conhecimento do que foi o nosso passado, do que nós passamos. Nosso sangue é de escravo.”

Combater o racismo e acabar com a estrutura de desigualdade é um dos principais pilares para construir uma sociedade democrática de fato. É fundamental reconhecer o lugar de fala e protagonismo dos negros e negras na luta contra a desigualdade racial, mas isso não inviabiliza a participação de todos, já que objetiva uma sociedade mais igualitária. A luta contra o racismo no Brasil é uma luta do Brasil inteiro.

Nas colagens, a fachada do Clube Rio Branco em 1990, o bisavô de Sandro e fundador do clube, Bento José da Silva e a família atualmente (Sandro à esquerda, de camiseta preta e Francisco ao centro, de boné).

A militância não é vilã

A vilanização do ativismo tem crescido e a causa negra é um dos principais alvos do ódio de grupos extremistas que encontram força nesse discurso.

portalcomunicare.com.br