SUPLEMENTO CULTURAL

NO. 456 /// 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 /// AÑO 10

DIR. JÁNEA ESTRADA LAZARÍN

Escultura de Francisco Villa en el Cerro de la Bufa. Foto de Juan Carlos Basabe-INAH Zacatecas.

“Era el veintitrés de junio, hablo por los más presentes, fue tomado Zacatecas por las tropas de insurgentes”, así inicia el corrido popular “La Toma de Zacatecas”. “Ya tenían algunos días que se andaban agarrando, cuando llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando”. Parafraseando el corrido, José Enciso Contreras da título a su libro [Llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando… Siete estudios sobre Zacatecas, la revolución y el villismo] que se presenta en Zacatecas este viernes 20 de noviembre.

[“Llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando… Siete estudios sobre Zacatecas, la revolución y el villismo, de José Enciso Contreras”, por Oscar Cuevas Murillo, en páginas centrales]

2

LA GUALDRA NO. 456 /// 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 /// AÑO 10

La Gualdra No. 456

Editorial ¿No les pasaba, a inicios de la pandemia, que no sabían ni qué día estábamos viviendo? Los días suelen ser casi iguales, sin embargo, hemos re-aprendido a diferenciarlos por pequeñas señales: los sonidos del camión de la basura nos dicen que puede ser martes, jueves o sábado, por ejemplo. Una nueva rutina nos arropa poco a poco, el cuerpo se acostumbra fácil -relativamente- a una nueva forma de enfrentar al mundo con todo y sus desavenencias, malas y buenas noticias, incertidumbres y sobresaltos. Ojalá que fueran más las buenas nuevas, porque también las hay... pero se diluyen pronto. De unas semanas para acá, ha ocurrido que entrar a checar las redes sociales genera casi siempre una sorpresa -desagradable las más de las veces- relacionada con que alguien conocido está contagiado o ha perdido la vida a causa del virus. Qué tiempos nos han tocado... más allá de los lugares comunes, es cierto que en el sitio en el que antes solíamos ver al por mayor selfis de gente feliz, ahora aparecen con más frecuencia una serie de cartas de despedida y de textos que nos informan que alguien más ha fallecido: el Facebook se ha convertido también en una triste sección necrológica. Ni hablar. Así sucedió también el pasado 10 de noviembre: por ese medio nos enteramos de que el maestro Uziel Gutiérrez de la Isla había fallecido por la misma causa, no soportó los embates del virus. A finales del mes de octubre apenas había publicado sus acostumbradas efemérides mensuales para noviembre en su columna para el diario La Jornada Zacatecas, “El mirador de Herodoto”, que, por cierto, publicaron nuevamente un día después de su muerte a manera de homenaje y despedida. Don Uziel fue un universitario completamente orgulloso de haber cursado sus estudios en la Universidad Autónoma de Zacatecas; contaba con ánimo, cuando así era requerido, cómo fue que él mismo había financiado sus estudios para obtener el título de QFB, cómo después había sido profesor en la UAZ y había fundado posteriormente, junto con otros colegas, la Farmacia Galénica -un lugar que en su memoria podría preservarse, incluso, como museo-.

Se fue el buen Uziel, el que cada Festival de Poesía Ramón López Velarde, recibía a los invitados con una amabilidad indescriptible en rectoría y los hacía firmar un libro grande, “el de las memorias del festival”, que traía bajo el brazo en todos lados. Fotos, muchas fotos y más firmas también, logró acumular en esos libros de cada año, en ellos están plasmadas las palabras de los poetas que todavía en diciembre pasado llegaron a esta ciudad a celebrar la vida a través de la poesía. Fue ingeniero, profesor y cronista, pero fue, ante todo, un universitario honorable que disfrutaba registrar los acontecimientos más importantes. ¿Qué pasará con todos los documentos y la información que fue acumulando a lo largo de los años? Es muy pronto para saberlo. Confiemos en que el tiempo ayude paulatinamente a que se retomen los proyectos que en vida fue generando el cronista universitario, muchos de ellos enfocados a reconstruir los pasos que han seguido distintos personajes para conformar la historia de la UAZ. Historiar se le daba muy bien, vivir también; pensando en eso, imagino ahora que un buen homenaje a toda una vida de trabajo pudiera ser consolidar el ejercicio de la crónica universitaria; dignificar todavía más el oficio de registrar, contextualizar y relatar lo que va sucediendo. En estos tiempos, más que nunca, realizar la crónica de este 2020 es indispensable; volviendo a lo mencionado al inicio, no podemos dejar la pervivencia de la memoria solo a las redes sociales, porque en cualquier momento pueden cambiar, agotarse o desaparecer, propiciando que toda esta parte de nuestra historia se borre. Hay que recordar posteriormente no solo a los que se han ido este año, sino a los que se quedan y están produciendo cosas importantes: la nueva realidad implica que la enfrentemos de una manera diferente, que produzcamos, gocemos y vivamos todas las etapas -tanto las felices como las de duelo- de una forma distinta, y eso también hay que registrarlo. A su memoria, don Uziel: gracias por pasar por aquí y dejarnos el legado de su arduo y amoroso trabajo. Que disfrute su lectura.

Contenido Jules Michelet Auroras del nuevo mundo Por Mauricio Flores

3

Llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando… Siete estudios sobre Zacatecas, la revolución y el villismo, de José Enciso Contreras Por Oscar Cuevas Murillo

4 5

LRN Por Edgar Khonde

6

Desayuno en Tiffany’s, mon ku Silence radio, un documental sobre Carmen Aristegui Por Carlos Belmonte Grey

7

“Soy un pintor de sangre azul”: El pequeño Gran Hombre Por Irma Valerio The Queen’s Gambit, de Scott Frank: la vida en el ajedrez Por Adolfo Nuñez J. Llueven mujeres aladas Por José Alberto Capaverde [el Seis]

8

Vinieron Por Pilar Alba

Jánea Estrada Lazarín lagualdra@hotmail.com

Directorio

Carmen Lira Saade Dir. General Raymundo Cárdenas Vargas Dir. La Jornada de Zacatecas direccion.zac@infodem.com.mx

Jánea Estrada Lazarín Dir. La Gualdra lagualdra@hotmail.com Roberto Castruita Diseño Editorial

La Gualdra es una coproducción de Ediciones Culturales y La Jornada Zacatecas. Publicación semanal, distribuída e impresa por Información para la Democracia S.A. de C.V. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio sin permiso de los editores.

Juan Carlos Villegas Ilustraciones jvampiro71@hotmail.com

3

17 DE NOVIEMBRE DE 2020

Jules Michelet Auroras del nuevo mundo Op. Cit.

“Ella tiene un deseo de mujer. ¿Deseo de qué? De todo, del gran todo universal”. J. M.

6 Por Mauricio Flores*

P

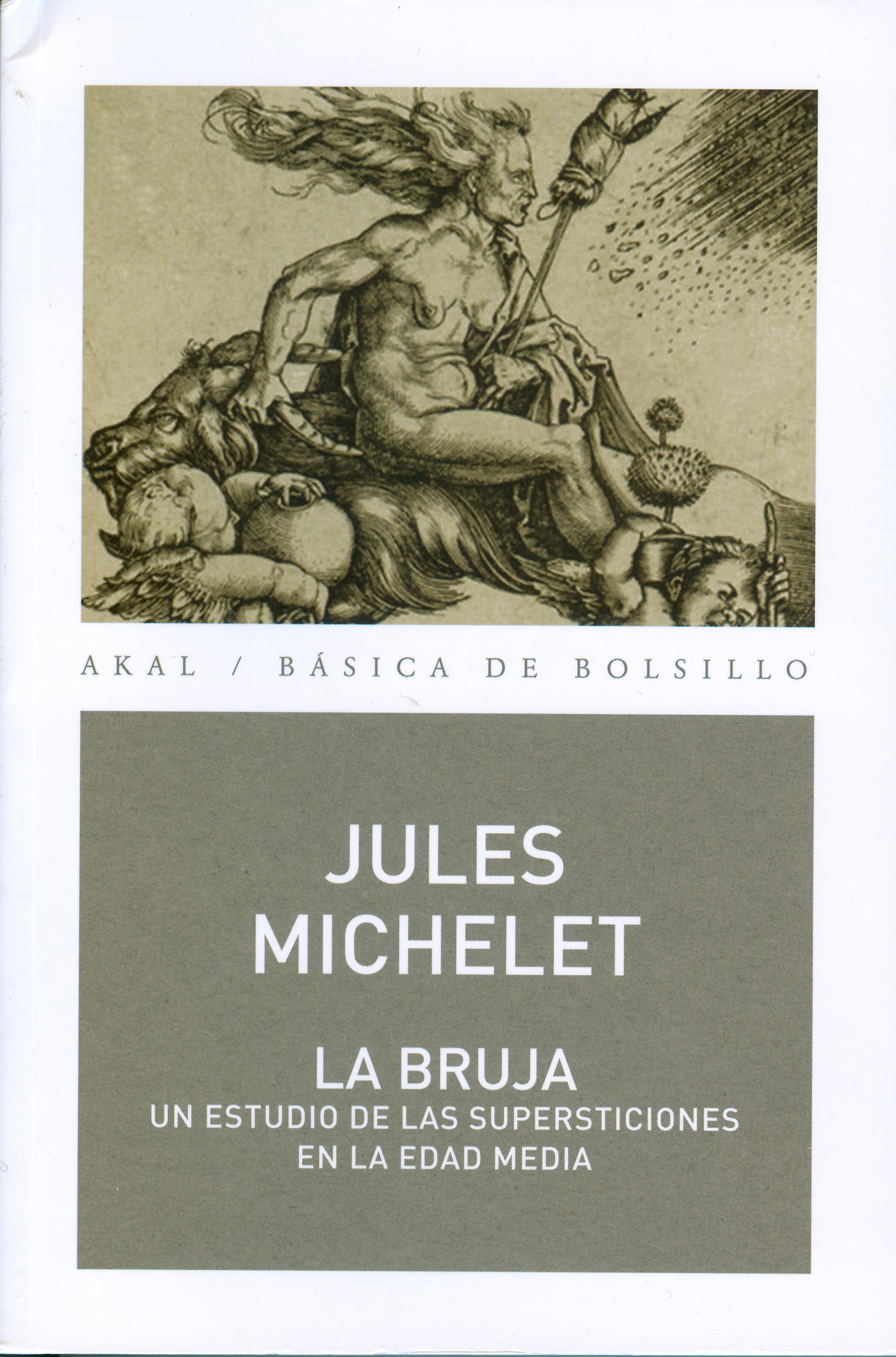

ocos historiadores como Jules Michelet (1798-1874). En su largo existir, el francés consiguió encarnar eso que Edmund Wilson identifica como “el espíritu humano mismo”. Un reto consumado, al margen de sus grandes obras, “a través de los tiempos, sufriendo largas degradaciones, triunfando en renacimientos llenos de gozo, debatiéndose consigo mismo en conflictos desoladores y confusos”. Al remitirnos a Michelet tendremos que sumar sus monumentales historias de Francia y de la Revolución, pero también su prolíficamente documentado, casi una crónica de los tiempos, La Bruja, estudio de las cábalas en la Edad Media, obra que la misma Encyclopaedia Britannica considera “la más importante sobre supersticiones medievales escrita hasta la fecha”. En La Sorcière Michelet disecciona la figura y la incidencia de “la bruja” en tanto entidad humana que contiene rasgos esenciales de los comportamientos de los individuos y la sociedad en los tiempos. Ejercicio que deviene de su abrazo a la historia, a la manera de Balzac, donde se dibuja el perfil de la bruja (y con ella de la mujer) con los trazos del gran contador de historias. Una bruja que el historiador francés sigue (persigue) de los “tiempos de desesperación” a “los crímenes”. “No me voy a entretener en las melifluas explicaciones con que pretenden atenuarlo: la criatura era débil, inclinada a las tentaciones. Fue inducida al mal por la concupiscencia —escribe Michelet—. Por tanto no son la miseria, ni el hambre de aquellos tiempos la causa que arrastraba al furor diabólico. Si la mujer enamorada, celosa y abandonada, o el niño maltratado por su madrastra, o la madre apaleada por su hijo (viejos temas de leyenda) han podido sentir la tentación de invocar al Espíritu del Mal, todo esto no es brujería. El hecho de que estas pobres criaturas invoquen a Satán, no presupone que él las acepte. Estas pobres criaturas están lejos y bien lejos de estar maduras para él. No odian a Dios”. Con profusión de datos y el listado de diversos procesos, Michelet avanza en la historia de las hechiceras hasta arribar a los acontecimientos que propician una Iglesia controladora del orden de las cosas, y con ello a “la extinción de la Bruja”. “En el siglo XV declaró (la Iglesia) que si la mujer se atrevía a curar, sin haber estudiado, sería considerada bruja y debería de morir”. Los tiempos cambian y Michelet lo consigna. Ya al final de La Bruja (“la vida de una misma mujer durante trescientos años”) resume los orígenes de esta y su proyección en el nuevo orden. ¡La desgraciada Bruja!: esa que siempre “prestó su aliento popular para aprender la ciencia”. Mucho más atrevida y apasionada que el sabio herético y medio cristiano, quien conservaba un pie en el recinto de la Iglesia, la Bruja se alejó de ella e intentó construir su altar en el

campo libre, con rudas piedras salvajes. Hada bendita “¡Pobre Bruja! —exalta Michelet—. Pereció en el intento. Necesariamente tenía que perecer, a causa, precisamente, del médico, del naturalista, del progreso de las ciencias por las que había trabajado. Pereció para siempre, pero reapareció bajo la forma inmortal del Hada. La mujer, entregada en los últimos siglos a los quehaceres de antaño propios de los hombres, ha perdido su verdadero papel, hada bendita que lo cura todo. Es su verdadero sacerdocio, diga lo que diga la Iglesia”. “Delicada, atenta observadora de lo pequeño, tierna, vital, la mujer está llamada a ser el futuro penetrante confidente de la ciencia experimental —concluye el historiador francés—. Dotada de gran corazón, capaz de adivinar y de apiadarse, tiene natural inclinación por la medicina, porque, a fin de cuentas, poca diferencia hay entre un niño y un enfermo. Volverá a dedicarse a la ciencia aportándole su dulzura, su

humanidad, su alegría natural. Lo antinatural agoniza, y está ya cercano el día de su eclipse total, que será la aurora del nuevo mundo”. El nacimiento de Michelet Profusamente leído, estudiado, interpretado y hasta descontextualizado, Jules Michelet es ejemplo de historiador cabal. Historiador el más vivo. Pocos como Edmund Wilson, Hacia la estación de Finlandia, para presentárnoslo. Ahí nos acercaremos a un pensador en pleno ejercicio intelectual, no exento de pasiones y desgracias. “El que sabe ser pobre, sabe el resto”, cita de él Wilson. Y, más adelante: […] llegamos a tener la impresión de que Michelet es el espíritu humano mismo abriéndose camino a través de los tiempos, sufriendo largas degradaciones, triunfando en renacimientos llenos de gozo, debatiéndose consigo

mismo en conflictos desoladores y confusos. Así, no nos sorprende cuando, al llegar el año 1798, encontramos registrado el propio nacimiento de Michelet, como si en cierto modo fuera el resultado final hacia el que apuntaba todo lo ocurrido desde las dinastías merovingia y carolingia. Y el efecto no resulta grotesco; parece enteramente natural, como si formara parte de la esencia del tema. Lo que realmente nos dice es esto: «A la luz de este último acontecimiento le fue posible a la conciencia humana contemplar la historia de la humanidad con nuevo discernimiento y comprender todo cuanto os he demostrado». *** Jules Michelet, La Bruja. Un estudio de las supersticiones en la Edad Media, Akal, México, 2019, 380 pp. * @mauflos

4

LA GUALDRA NO. 456

Llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando… Siete estudios sobre Zacatecas, la revolución y el villismo, de José Enciso Contreras*

Libros

6 Por Oscar Cuevas Murillo

“E

ra el veintitrés de junio, hablo por los más presentes, fue tomado Zacatecas por las tropas de insurgentes”, así inicia el corrido popular “La Toma de Zacatecas”. “Ya tenían algunos días que se andaban agarrando, cuando llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando”. Parafraseando el corrido, José Enciso Contreras da título a su libro. Qué festiva y zacatecana forma de sugerir su lectura. Seguramente no en todas partes se conoce el corrido, pero de que muchos zacatecanos se lo saben, ni duda cabe. Desde los primeros estudios de la Revolución Mexicana hasta los más actuales, por más que sean carranclanes o zapatistas, qué decir de los villistas, no faltará en su trabajo un capítulo especial para abordar el conjunto de acontecimientos previos, al momento, y posteriores a la gran batalla de Zacatecas de 1914. Es siempre un verdadero honor que de pronto te inviten a comentar un libro, más cuando se trata de contenidos que entran en la esfera de los que no te son ajenos, y que proviene de quien sabes de su estilo narrativo, apasionado, desenfadado y comprometido y que, además, sus textos van siempre acompañados de una firme convicción de aportar y difundir el conocimiento de la historia nacional y regional. Fue en febrero de este año cuando recibí la invitación para participar con mis comentarios, y el texto todavía estaba con olor a imprenta. Nadie tenía la más mínima idea de lo que estaba a punto de ocurrir a nivel global, de lo que se convirtió en la pandemia del COVID-19. Ya saben ustedes que ciertas actividades fueron suspendidas por razones de salubridad: la administración pública, los tribunales, las instituciones de educación, la crónica del estado, la economía entera; prácticamente todos tuvimos que detener nuestras labores cotidianas para pasar a un largo confinamiento, ante las consecuencias devastadoras en pérdida de vidas y de parálisis económica que ya conocemos. Algo bueno en todo esto: el confinamiento me dio todo el tiempo del mundo para leer el libro al que ahora le hacemos los honores. Faltaba más, faltaba menos. Se trata de un libro que se agrega a la ya extensa colección de los que lleva publicados mi compañero de licenciatura, mi maestro de doctorado, mi hermano de toda la vida, y con quien empecé a historiar desde hace ya bastante tiempo, el recurrente tema de la Revolución Mexicana de 1910. Al comenzar la lectura medité sobre algunas preguntas que, como es normal en todo proceso investigativo, asaltan a los estudiosos en la materia: ¿acaso aún quedan cosas que descubrir sobre los acontecimientos que se presentaron en las distintas etapas de la Revolución Mexicana? ¿Vale la pena seguir reflexionando sobre aquellos hechos de cara al México actual? ¿Algún nuevo significado hace referencia a estas alturas de la

/// Dr. José Enciso Contreras. Foto de la Crónica del Estado de Zacatecas.

vida —intelectual o no— de los zacatecanos, a los actores de la revolución? La respuesta es un sí contundente, porque cómo pueden

olvidarse las enseñanzas de tus profesores en posgrado cuando te convocaban a ver con otras miradas y perspectivas temas ances-

/// Escultura de Francisco Villa en el Cerro de la Bufa. Foto de Juan Carlos Basabe- INAH Zacatecas.

tralmente tratados: los viejos temas, precisan de nuevas miradas, decían, y siento que no hay quien se oponga a una afirmación así. Por otra parte, es claro que José Enciso, en Llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando… Siete estudios sobre Zacatecas, la revolución y el villismo, refleja abundantemente con su quehacer aquello que los viejos historiadores como don Luis González recomendaban a sus alumnos al momento de emprender una investigación: criticar y confrontar las fuentes bajo el principio de que ninguna puede ostentar la verdad absoluta; es más, Enciso, en el contenido del libro hasta se da el lujo de tumbar algunos episodios convertidos en mito, sobre ciertos personajes de la revolución en Zacatecas. No está de más, a propósito de la abundante historiografía existente, de autores nacionales y extranjeros, recordar el estado actual de los trabajos que han hecho de la Revolución Mexicana su objeto de estudio, colección a la que ahora se agrega el trabajo de Enciso. Álvaro Matute encuentra que los trabajos sobre la revolución tienen tres grandes momentos, el primer bloque está integrado los que escribieron habiendo sido testigos de los hechos, pero no presenciales pasivos, sino protagonistas más o menos decisivos en los acontecimientos; esto es, fueron testigos activos de la revolución porque les tocó muy de cerca: con Madero si son maderistas, con Zapata si son zapatistas, con Carranza si son constitucionalistas, tal como claramente sucedió con los trabajos de Roque Estrada, Luis Cabrera o Martín Luis Guzmán. El segundo gran bloque queda integrado por las contribuciones de los años cincuenta del siglo pasado y se caracterizan por lograr construir visiones de conjunto, con toda in-

5

17 DE NOVIEMBRE DE 2020

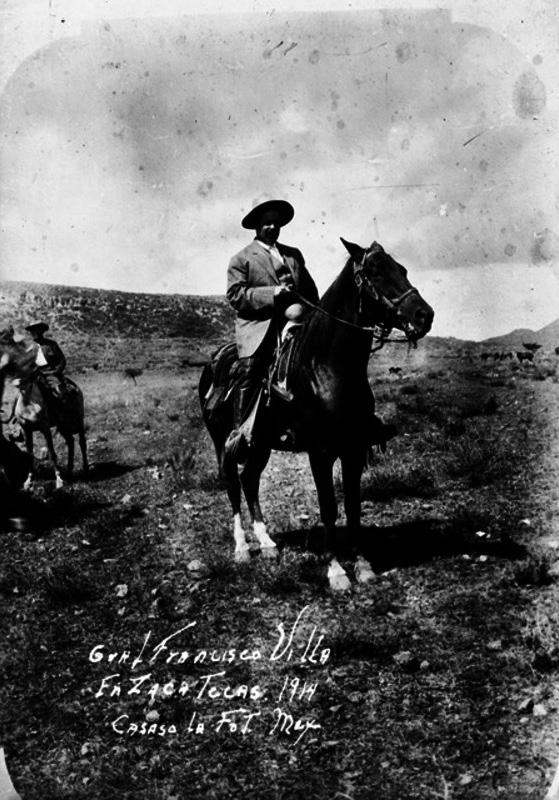

/// Francisco Villa en Zacatecas, en junio de 1914. Cat. 33414. Colección Archivo Casasola. Fototeca Nacional-INAH.

realizar las curaciones que fueran necesarias o de plano ver morir al paciente sin poder hacer más. Papel importante en la redacción del libro juega el documento titulado “La División del Norte por un Testigo Presencial”, del Dr. Brondo Whitt, al que Enciso ya dedicó en otra oportunidad un libro en el que recupera con especial atención las peripecias del médico durante los recorridos y las grandes gestas militares de la División y su general Francisco Villa. Destaca el origen multi-regional de aquel ejército que desde su integración incluyó revolucionarios irregulares de distintas partes de Chihuahua, de Durango y la Laguna, para luego ir agregando fuerzas de regiones más distantes como la de Zacatecas, personajes algunos, a los que en 1913 Villa apenas si conocía. Fueron su habilidad y arrojo los que terminaron dándole su reconocimiento como líder del que se convirtió, ya en tiempos de la Toma de Zacatecas, en un ejército de más de cincuenta mil hombres, reconocido por eso y por su estructura militar moderna, como el ejército revolucionario más poderos en la historia de América Latina. Dice el autor de Llegó Pancho Villa… que la División del Norte era tan heterogénea en su composición que engrosaban sus filas, desde luego, el contingente más numeroso, la carne de cañón salida de las capas depauperadas de la población, así como pícaros y vividores salidos de todas partes, proletarios urbanos y rurales, choferes, músicos, mineros, trovadores, aventureros, bandidos y pequeños ganaderos, entre un larguísimo etcétera. Sin omitirse en ese sentido personajes provenientes de la clase media, como los médicos, odontólogos, abogados, enfermeros, periodistas, veterinarios, cineastas, ingenieros y hasta un clérigo destripado metido a militar; a estos había que agregar a los militares de carrera como el artillero y gran estratega, el general Felipe Ángeles. Destacan de entre los integrantes de esta enorme maquinaria militar las “viejas”, manera en que se refiere a ellas —comenta José Enciso— el Dr. Brondo, en absoluta consonancia con sus compañeros de armas y con el lenguaje de la época. Mujeres que, en el contexto de la alteración del orden social y de los valores tradicionales motivada por la revolución, fueron destacando en actividades y misiones hasta convertirse en bravas combatientes. Sobresalieron algunas por haber adquirido un grado militar, como fue el caso de María Quintero, con diez batallas en su ha-

/// Francisco Villa y militares después de la Toma de Zacatecas, retrato de grupo el 24 de junio de 1914. Cat. 68106. Colección Archivo Casasola. Fototeca Nacional-INAH.

ber, muy hábil en todas las destrezas exigidas por el arte de guerrear, lazaba y manejaba las armas como un hombre, iba vestida como tal, de caqui y con sombrero Stetson de ala ancha; alcanzó el grado de coronela. Siguiendo las descripciones del médico Brondo, dice el autor de este libro que, en aquel mundo de gente y trenes, el contingente de mujeres fue numeroso y que en este fueron muy destacadas las soldaderas, mujeres dedicadas a atender a su Juan; también las vivanderas, mujeres empresarias a lo pobre que se dedicaban a proveer de los alimentos indispensables a aquellos soldados que no contaban con su respectiva soldadera; las ametralladoras, mujeres que asustaban por su comportamiento atrevido, forma de vestir y manera de encajar en el al ejército, a las buenas conciencias de entonces; y, finalmente, también se encontraban las nunca bien ponderadas, dice el autor, las incomprendidas queridas. Con aquel enorme contingente femenino, no faltaron en los trayectos los amoríos, los embarazos, las trompadas y, cuando entre batalla y batalla llegaba la calma, tampoco faltó el entusiasmo para entrarle a la bailada, uno de los deportes predilectos del Centauro. Como el libro lo permite, la lectura realmente puede hacerse de manera muy ágil. Paso a paso van apareciendo los siete estudios, cada uno de ellos, por lo que cuenta en sus primeras páginas es una verdadera invitación para leerlo. Al de la descripción de la División del Norte en comento, le siguen: el de la recreación de la imagen del general Francisco Villa, el de las mujeres de la División, el de la ciudad de Zacatecas y la Batalla, propia-

mente dicha; el de los cintarazos al Dr. Guillermo López de Lara y a la profesora Beatriz González Ortega, la desbandada del villismo después de 1915 y, por último, el de la cirugía y la práctica médica en el ejército de la División del Norte. En conjunto, los siete estudios contenidos en las 187 páginas que contiene el texto representan una mirada distinta de los acontecimientos, de los actores en todos los frentes, de la percepción que se tiene sobre la Revolución Mexicana y de la realidad vivida en Zacatecas durante la batalla de 1914. Resulta muy interesante la manera en que José Enciso desmitifica un hecho que, a fuerza de la reiteración, conforme avanzaba el tiempo, la población y aún los historiadores lo manejan como verdad, es decir, se convierte en héroes de la Revolución a personajes de dudosa filiación revolucionaria. Nos referimos al episodio en el que una vez triunfantes los villistas en la Batalla de Zacatecas, el Dr. Guillermo López de Lara y la maestra Beatriz González Ortega, so pretexto de hacer como buenos cristianos obras de caridad, no dudaron en esconder y atender enfermos pertenecientes al ejército huertista, cuestión que le valió a don Guillermo, unos cintarazos de los que le tocaron a Beatricita —como le decían—, sin ninguna consideración a su sexo, seis sablazos mandados dar por el mismísimo Centauro. Como este episodio se cuentan todas las historias que componen los siete estudios de Llegó Villa a ver qué estaba pasando, momentos todos de la historia de la Revolución Mexicana en Zacatecas contados, debidamente documentados, como lo marcan los cánones de la investigación histórica. Eso sí, lo que para unos es un acierto, para otros no es exactamente la mejor idea, dado que conozco de sobra al autor y hemos coincidido en múltiples eventos académicos, no ha faltado el colega que, al momento de comentar un texto de José Enciso, haga alguna alusión crítica cuestionando el modo narrativo presente en esta obra. Es cuestión de estilo, dado que lo que importa es el cuidado de las fuentes y la búsqueda de la verdad tanto como sea posible en la investigación histórica. El mejor honor que le podemos hacer al libro es leerlo. * Enciso Contreras, José, Llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando… Siete estudios sobre Zacatecas, la revolución y el villismo, Crónica del Estado de Zacatecas, Ed. Texere, Zacatecas, 2019, 187 pp. Se presenta este 20 de noviembre por Estéreo Plata, a las 8 de la noche.

Libros

dependencia de que incluso hayan sido testigos, tales como Jorge Vera Estañol, Jesús Silva Herzog, González Ramírez, José C. Valadés, José Mancisidor y Alfonso Taracena, por ejemplo, sin importar su filiación en alguna de las facciones revolucionarias que en sus escritos puedan reflejar. El tercer conjunto lo componen escritores que, a partir de los textos y trabajo académico en el aula —me refiero a casos como los de Manuel Moreno Sánchez, Juan Hernández Luna y Moisés González Navarro, por ejemplo— dieron inicio a cierto tipo de revisionismo del que por cierto aún no se tiene claro si, con las recientes investigaciones, ya se ha iniciado una nueva fase en las investigaciones sobre la Revolución Mexicana. Mas lo cierto es que en este punto la literatura especializada se ha desbordado dentro y fuera de México, sin omitir agregar a todo esto, los copiosos estudios regionales que se han presentado en décadas recientes. Dentro de estos últimos, fácilmente podemos ubicar el texto que ahora nos ocupa pues, se agrega a los importantes trabajos que en los últimos años se han escrito sobre la Revolución en Zacatecas. Por otra parte, el libro Llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando, ciertamente no es una novela de la revolución, porque hay que decirlo, la Revolución Mexicana dio para impulsar toda una corriente literaria; pero, el estilo narrativo de este texto que hoy comento, los acontecimientos y personajes mencionados en él, me hacen recordar a Los de abajo, de Mariano Azuela, una obra áspera y desencantada si se quiere, escrita al fragor de las batallas de la revolución, justamente un año después de la Toma de Zacatecas, cuando aún resonaban el rugir de los cañones, el estruendo de las carabinas y se percibía el olor a pólvora. Y es que, aunque el libro en comento está escrito en el presente con alusiones muy puntuales a los acontecimientos y personajes del pasado, conforme se relatan las historias de los hombres y mujeres que hicieron la revolución en Zacatecas, pareciera que estos cobran vida, trasladando al lector a los campos de batalla, a las cantinas, a los pueblos, a los bailongos, a los vagones del tren, e incluso al diálogo con los generales, los soldados, las soldaderas y los médicos de la División del Norte. El libro, que desde el título nos anuncia siete estudios sobre Zacatecas, la Revolución y el villismo, empieza por describir el proceso de conformación y las características que fue adquiriendo la poderosa maquinaria bélica de la División del Norte, al calor de los enfrentamientos con el ejército federal. Más allá de si convencen o no las posiciones de Frank Tannenbaum como el primero de los exponentes del carácter popular, rural, agrario y espontáneo de la revolución, Alan Knight opina que con todo y los estudios del revisionismo que lo cuestionan, esa percepción no se le debe regatear al proceso armado; conforme José Enciso describe a la División del Norte, queda claro que en efecto la Revolución Mexicana fue sin discusión, un verdadero movimiento popular por su específica y humana composición. Qué mejor forma para describir al ejército del norte que aprovechar, como lo hace el autor, el testimonio de un personaje que le acompañó y sirvió sin cortapisas cada vez que al fragor de la campaña su condición de médico de la División le obligaba a amputar una pierna, una mano, a extraer una bala, a

6

LA GUALDRA NO. 456

Río de Palabras

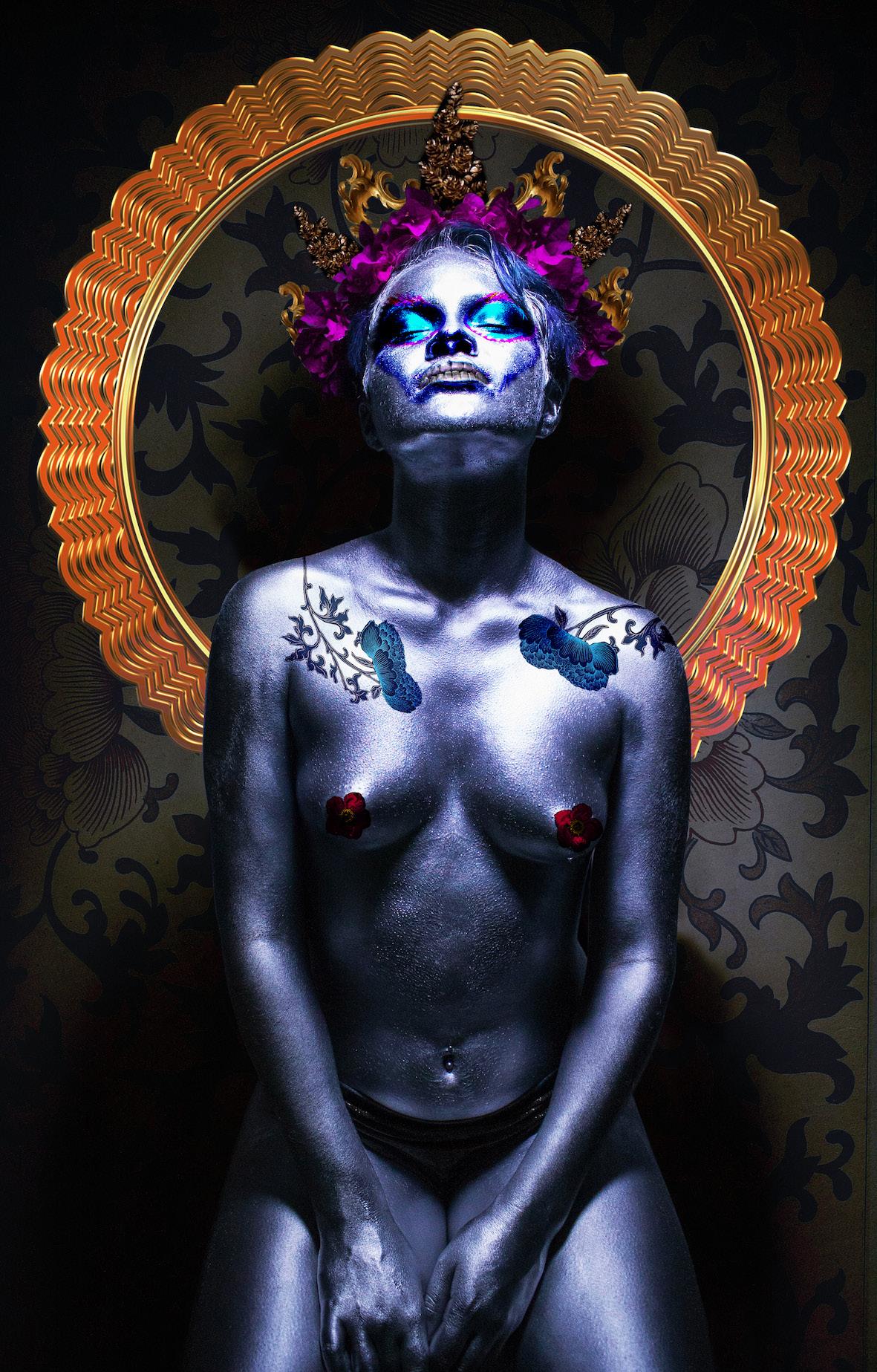

/// Samuel Iván Muñoz A.K.A. Ivanko MosesLee. Catrina Iridiscente censurada. Fotografía digital.

LRN

6 Por Edgar Khonde

T

enía que comenzar a ensamblar los pedazos de historia para presentar finalmente el relato y saber si funcionaba o me largaba a vagar por el mundo dedicándome a cualquier oficio. Era el 2 de noviembre de 2020, el primer año del Fin del Mundo. Era irrelevante lo que le aconteciera al planeta, si lográbamos conquistar las estrellas y colonizar otros mundos. Yo no tenía miedo de contagiarme y morir, además de que sabía que no era parte del método del Sueño. Gracias a la desgracia del Viajero del Tiempo que trastocó la Realidad y desató el virus, sabía que si bien no era inmortal, nada me apartaría del fallo que provocó mi penitencia. Javier Raya había advertido en La rebelión de los negros, por boca de Sebastián Matus, que yo no estaría vivo cuando apareciera Los ladrones. El tema es que el Viajero del Tiempo apresado y ajusticiado en una provincia canadiense no era precisamente un visitante el Futuro, sino del pasado. Con ello se evidenció que la alteración de la línea temporal, la aparición del Corona, no era una advertencia ni tenía un propósito, fue un error cometido por un desafortunado habitante medioeval que quién sabe cómo llegó a nuestro tiempo. La cosa es que aunque tuviera la obligación de cumplir con el Plan del Sueño sí o sí, no tenía la idea de cómo empezar. Hasta que entendí que si comenzaba por el final, la trama sería natural. Esta

declaración está escrita desde el Futuro, pensando como si hubiera sido escrita el 2 de noviembre de 2020. Siento y lamento si consideran que esto es una traición. Salvo los que protagonizamos esta historia, LRN, mi parte, todxs lx demás hemos muerto, infectados o no. Quiero decirles que el verdadero virus ha sido el miedo, la delación y el sometimiento. Lo más natural de la vida es la muerte. En el lugar donde habito, han sido publicadas las versiones de La rebelión de los negros no solo de Raya y Khonde, sino de Sebastián Matus, Andrés Kosterlinsky, Rafael Zamudio, Sergio Ventura, Silch, etcétera. Nosotros, los negros, tuvimos que reinventar la Realidad después de que todxs ustedes fallaron. Fracasaron, pero nosotros nos decidimos volver fantasmas para abarcar el universo. No jugamos a ser dioses, porque incluso los dioses padecen el miedo, miedo a no ser adorados. Nosotros, las sombras, nos volvimos anónimos y borramos en una línea todo lo que construyeron porque lo consideramos inhumano, falso, sucio, inepto. Siempre fuimos anarquistas, comenzamos a escribir porque nos gustaba alterar el lenguaje y la escritura. Quizá si ese Viajero del Tiempo no hubiera alterado la Tierra todo hubiera transcurrido como siempre. Comienzo entonces a contarles cómo comienza mi versión de LRN, porque así comienza el principio de todo: “Parecía un chiste: Morant el argentino, Hernández Estrada el español y yo, mexicano…”.

/// Samuel Iván Muñoz A.K.A. Ivanko MosesLee. Día de Muertos. Fotografía digital.

7

17 DE NOVIEMBRE DE 2020

Desayuno en Tiffany’s, mon ku

6 Por Carlos Belmonte

Grey

U

na vez más, el formato “a distancia” de los festivales de cine nos permite encontrar películas de ficción o documentales de largo, mediano y cortometraje, que de otra manera sería muy complicado de ver, o simplemente solo veríamos anunciados en algún catálogo promocional del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). Ahora fue el Doclisboa (Festival Internacional de Cine Documental de Lisboa) que ha cargado en su plataforma más de 110 documentales de diferentes formatos. Ahí nos encontramos con Silence radio, de Juliana Fanjul, un documental de 79 minutos. Radio asilenciado es el seguimiento de la vida profesional de la periodista Carmen Aristegui durante poco más de cuatro años. Fanjul consiguió que Aristegui le permitiera seguirla desde el momento en que la cadena MVS -en 2015- le censuró su pro-

6 Por Irma Valerio

E

imágenes sobre la periodista: sus trayectos en la Ciudad de México; su juicio y el apoyo de las ONG’s que le ayudaron a ganar contra la censura; los constantes juicios en contra por daños morales que se

le imputan; las reuniones de trabajo para detallar los perfiles de sus reportajes e investigaciones que muchas veces señalaron la corrupción de Peña Nieto -como el de La Casa Blanca, por ejemplo-; el acoso y amenazas de muerte cotidianas que reciben ella y sus cercanos colaboradores al punto de tener que esconder a su hijo por seguridad; el impacto mediático casi inmediato que tienen sus trabajos y la han llevado a ser considerada mundialmente como una periodista de alto y público perfil; y a pesar de todo, insistir en su oficio, hasta mostrar los supuestos vínculos con el narco del candidato a gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro, durante la campaña electoral del 2018. El documental nos lleva a reflexionar sobre todo en una cuestión: ¿qué alienta a alguien a mantener un proyecto sabiendo que le puede costar la muerte por asesinato? Ojalá y este trabajo pueda ser visto públicamente en México o al menos tenga una circulación en universidades.

“Soy un pintor de sangre azul”: El pequeño Gran Hombre

/// Emilio Carrasco durante el montaje de su exposición con Irma Valerio, en octubre de 2020.

obra y su país. Sus receptores descubrieron en él al gran artista y ser humano que fue; de esta manera cultivó también incontables amigos. En uno de sus viajes a China (realizó 11), al arribar a Dalián, fue sorprendido con grandes espectaculares donde aparecía su rostro por todo el boulevard, desde el aeropuerto a la ciudad y en la ciu-

dad misma. Me decía: ‘’Maestra, parecía yo Luis Miguel... y como ya tenía que pensar en chino, mis palabras eran: Aí toy’’, y soltaba su risa sonora. Mención especial merece su gestión y participación de Ex Libris a nivel mundial; llevó miles de grabados y regresó con otros tantos de excelente factura; su colección abarca más de 10 mil. Por ahora está pen-

diente su última convocatoria de Ex Libris en homenaje a Manuel Felguérez, gestada por nuestro artista y la galería para su exhibición en diciembre. Su proyecto de Mail Art es igualmente importante. Agradezco la misión de manejar su obra que me queda en encomienda. No tengo duda que esta última producción será un evento memorable para la galería y para la comunidad pues, proyectada por el propio Emilio, ante su inesperada ausencia personal, deviene en justo y merecido homenaje. Debo expresar mi gratitud a Lina Carrasco, su hija, por la fotografía de portada de la invitación. Una composición con una obra de fondo, la chamarra que da fe de su trabajo cotidiano y el emblemático bastón que no solamente sostuvo sus pasos, sino también un corazón noble, una mente creativa y un espíritu humano y sensible. Tal vez los zacatecanos estemos en deuda con Emilio... tal vez porque no lo conocimos a profundidad... tal vez por eso en vida no lo valoramos tanto... Mis palabras vibran en la sintonía de la amistad, del cariño y del lado humano de Emilio. El análisis de su obra les toca a los críticos de arte. ¡Salve, Emilio!

Arte

milio Carrasco fue un señor de estatura entre mediana y bajita, a quien conocí hace 29 años, justo en los inicios del establecimiento de la Galería, momento en el que comencé a contactar a los pintores zacatecanos. Adquirí entonces una obra de su autoría que fui pagando poco a poco, instrumento de negociación que de buena manera Emilio aceptó. Desde entonces esta pieza ocupa un lugar especial en mi hogar. Esta relación inicial adquirió continuidad a través de proyectos de exposiciones, visitas suyas a la galería y mías a su taller, donde disfruté de su talento, experiencias y extensa cultura. “Soy un pintor de sangre azul”, solía decir. Emilio era dueño de ese juego propio de algunos intelectuales y creadores como él, que manejan lo mismo la palabra y la circunstancia. Así, repetía: “Soy un pintor de sangre azul, porque si uno mismo no crea sus mitos acerca de su vida, los demás te los inventan”. Yo no sé de qué color era su sangre... pero puedo imaginar que la pintaba como su obra, del color que le venía en gana. Lo que sí sé es de su enorme y noble corazón con el que conquistó el amor de Lina, su mujer, y el inmenso cariño que prodigó a sus hijos, a los que fue preparando y mostrando sus caminos. Lina, Emilio y Andrés lo acompañaron a sus viajes a Oriente y diversos países de Europa, donde su obra y su persona fueron altamente valorados. Emilio promovió con pasión su

grama de radio y la despidiera injustificadamente. Ahí se dio cuenta del poder de censura del presidente Enrique Peña Nieto. El documental no es un manifiesto de lucha ni un reclamo de justicia -aunque roce ambos- sino más bien un testimonio de reconocimiento a la labor de los periodistas mexicanos y una declaración de admiración y respeto al trabajo de Carmen Aristegui, “incorruptible periodista” quien, a pesar de todo, continúa una lucha contra la desinformación, dice el descriptivo de Radio asilenciado. Aquí, el cine recupera su rol de herramienta pedagógica política a favor de la lucha por la resistencia de la democracia y su salud en un país corrompido. La primera secuencia lo ilustra: una manifestación de periodistas reclamando justicia ante el asesinato de uno de ellos. Aristegui es la oradora admirada y su discurso clama por la resistencia y legitimidad de su oficio. A partir de ahí la voz en off arropa las

Cine

Silence radio, un documental sobre Carmen Aristegui

8

LA GUALDRA NO. 456 // 17 DE NOVIEMBRE DE 2020

The Queen’s Gambit, de Scott Frank: la vida en el ajedrez 6 Por Adolfo Nuñez J.

Series de TV

U

no de los aspectos más llamativos de las miniseries de televisión es su capacidad de narrar una historia con mayor detalle del que cabría dentro de una película. Más allá de las obviedades sobre el largo de su duración, existen series cortas que, en algunos capítulos, logran desarrollar subtramas y personajes, casi con la misma profundidad que la de una novela, y que no tienen cabida dentro de los parámetros convencionales de un filme de dos horas. The Queen’s Gambit (2020) narra, en un largo de 7 episodios, la historia de Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), una joven que, después de perder a su madre en un accidente automovilístico, desarrolla desde temprana edad una profunda fascinación por dos cosas: el ajedrez y las pastillas

tranquilizantes. Tomando lugar durante las décadas de los 50 y 60, la serie nos muestra el crecimiento y madurez emocional de Beth al correr de los años, así como su enorme talento en el ajedrez dentro de sus torneos más importantes, en donde la mayoría de los participantes es hombre. También retrata la dependencia de Beth a los fármacos y al alcohol, esto como consecuencia de una personalidad un tanto complicada que en más de una ocasión le impide alcanzar el triunfo más grande en las competencias de ajedrez. Entre los muchos logros que se pueden encontrar en esta miniserie producida por Netflix, hay dos que destacan por encima del resto: su lenguaje visual (vibrante y cinematográfico) y su trepidante narración. Escrita y dirigida por Scott Frank, la serie, lejos de desarrollar varias situaciones de

impacto rápido, se toma su tiempo dentro de cada episodio y se enfoca por completo en la evolución de un solo personaje. Esta narrativa lineal, que en ocasiones se siente unipersonal, logra funcionar gracias a la magnífica interpretación de Anya Taylor-Joy. Siendo Beth una protagonista de naturaleza compleja, la actriz logra encarnar con enorme habilidad sus conflictos y rivalidades, así como sus cambiantes e inestables emociones y estados de ánimo. En medio de todo, el guion de la serie otorga especial atención a los roles de género de la época, y ofrece una nueva perspectiva en el arco narrativo de Beth, al ser una mujer que se abre paso, por sus propios medios, en una sociedad y en un entorno deportivo enteramente masculinos. Asimismo, y tomando como referente el contexto histórico en el que se desarrolla la serie, esta rescata de manera orgánica e

inteligente cuestiones políticas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. También destaca el dinamismo con que son filmadas las competencias de ajedrez. El ser el ajedrez un juego de mecánica lenta y un tanto anticlimática, dentro de la serie cada partida se vuelve, gracias a una estupenda edición y montaje, una intensa batalla donde la espera de un vencedor es de una tensión palpitante propia de un thriller de suspenso. The Queen’s Gambit es una propuesta original, entretenida y muy emocionante, que logra evitar lugares comunes gracias al ingenio con que está construida. También tiene en Beth Harmon a uno de los personajes más complejos y mejor construidos de la televisión actual, haciendo de la serie un viaje profundo a los momentos significativos de su vida y a los rincones más fascinantes de su mente.

Río de Palabras

/// Anya TaylorJoy como Beth Harmon en The Queen’s Gambit, de Scott Frank.

Llueven mujeres aladas 6 Por José Alberto

Capaverde [el Seis]

Llueven mujeres aladas con ramos de cerezas azules en sus labios carmesí vestidas con velos transparentes vuelan sobre la ciudad verde de mi cuerpo en llamas. Se muestran con gemidos orgiásticos parecen parvadas de ebrios pájaros púrpura todas... Como si de algún árbol cósmico fuesen las flores que deben caer en otoño Hierve mi cuerpo sudores dorados con destellos amarillos fosforescentes.

Dispuesto a inundarme entre el océano de sus cuerpos perfectos lúbricos preparo mi nave pervertida y así volar... El granizo de sus deseos me llena me cubre me acaricia mientras el cielo se pinta de rosa. Helena la más bella cabalga sobre un corcel brioso de nubes pardas parece que lleva el control erótico de esas mujeres pájaros que desean “destrozar” mis carnes plateadas. Me cuelgo del talle perfecto de mi secuestradora y dando piruetas varias nos internamos dentro del ombligo de la luna.

Vinieron

6 Por Pilar Alba

V

inieron de muchas partes, del norte, del sur, de todos los puntos cardinales; los pétalos de la rosa de los vientos confluyeron en el centro y poco a poco se fueron tomando de las manos. Lo lógico sería decir que cantaron himnos que enaltecieran su poder o cánticos que describieran los años y años de tristeza; declarar para los anales de la historia que una vez que unieron sus manos danzaron con movimientos rítmicos y frenéticos haciendo con ello que los ojos voltearan, que las conciencias se transformaran y que las reglas cayeran. Pero no, no

lo hicieron. Tampoco hicieron oraciones, ni guardaron silencio. Una vez que el círculo se hizo grande, que la cantidad fue suficiente se empezó escuchar un murmullo, como un enjambre de abejas. Un sonido que poco a poco se fue elevando. Entonces empezó todo: los gritos, los clamores, las consignas, los lamentos acallados se les salieron desde adentro. Fue entonces que se levantó el polvo, el bullicio, los golpes, reinó la violencia. Fue aquí donde por fin los otros voltearon la mirada, escucharon horrorizados y corrieron tratando de tapar sus oídos, escapar del estruendo. Nunca las revoluciones han sido producto del silencio.