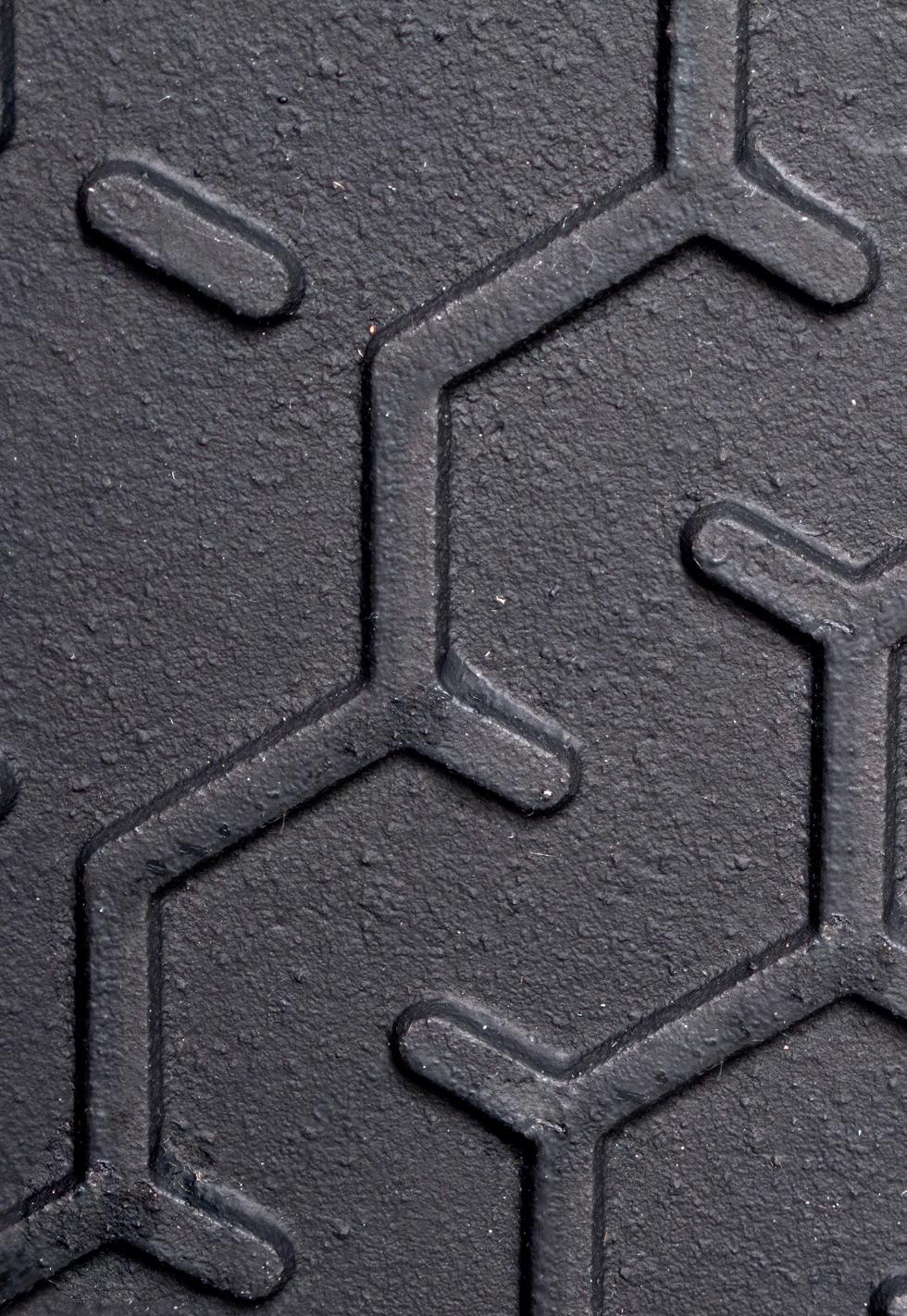

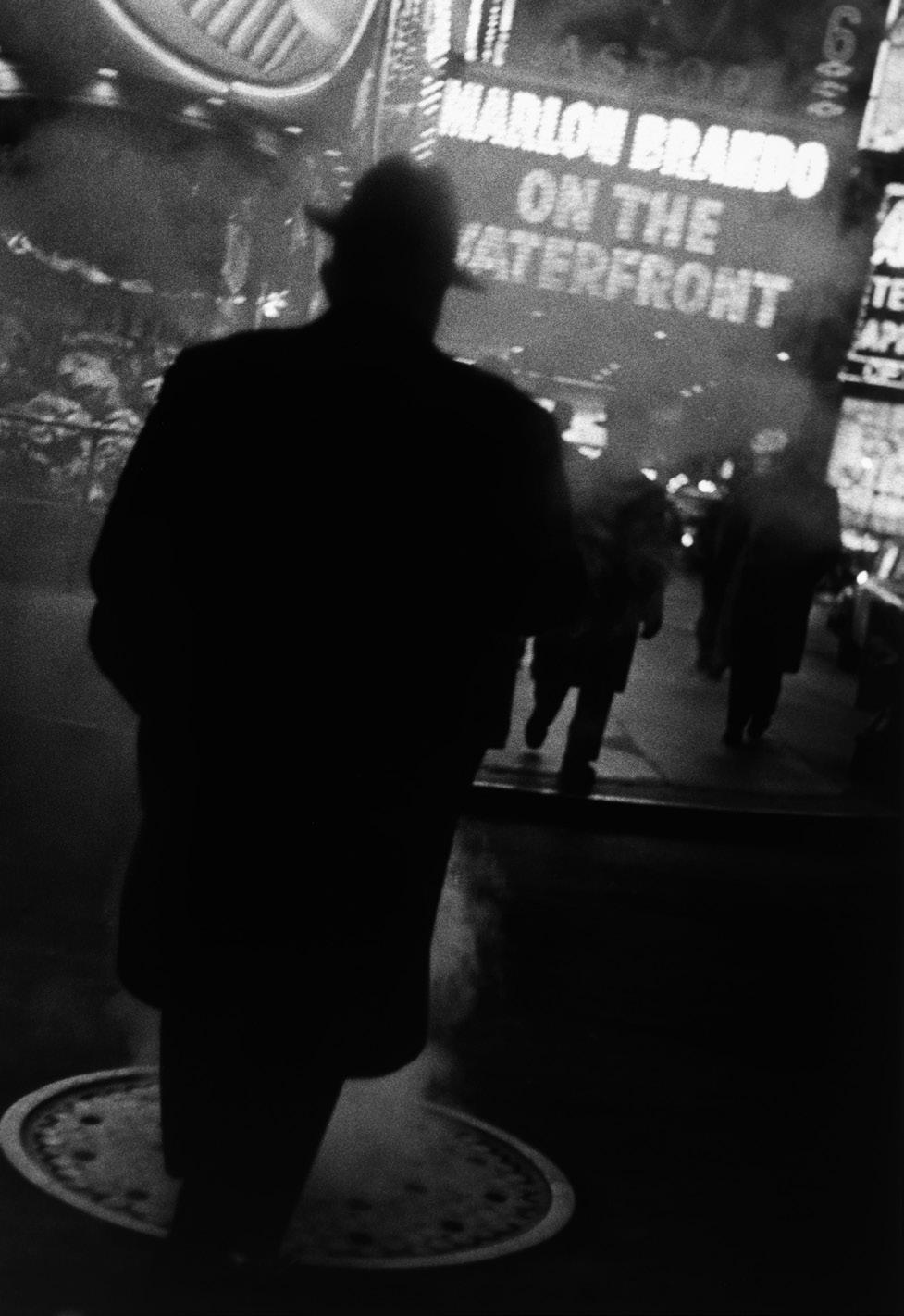

Qualche anno fa, quasi scherzando, un consulente marketing piuttosto intraprendente con cui stavamo sviluppando dei progetti di borse da lavoro per una nota azienda di stationery, ci chiese se fossimo stati in grado di disegnare anche dei tombini stradali. Al che rispondemmo che tutti gli oggetti sono disegnati da qualcuno, il tema è definire il sottile limite tra buon design e cattivo design. Pertanto ci fissò un appuntamento con un giovane imprenditore bresciano che aveva la volontà di distinguersi dal mercato con dei prodotti cosiddetti “di design”. In realtà voleva dare forma a un innovativo, per quei tempi, materiale chiamato ghisa sferoidale; la ghisa, materiale con cui si producevano i chiusini e le caditoie da oltre un secolo, in questo caso è alleggerita nella sua formulazione chimica, pur mantenendo inalterate le sue caratteristiche meccaniche di resistenza e durabilità. Una piccola rivoluzione che avrebbe portato a notevoli e chiari punti di forza: meno peso significa meno costo di trasporto, meno materiale e risparmio di energia nella produzione. Oggi potremmo dire quasi un prodotto che va nella direzione dell’economia circolare, essendo la ghisa un materiale riciclabile e che si può rifondere infinite volte come il vetro. Ferme restando le caratteristiche dimensionali e prestazionali di un prodotto normalizzato da restrizioni molto severe in fatto di legislazioni stradali, abbiamo subito cercato di dare un significato alla texture superficiale di questi elementi di arredo urbano. I chiusini, o più comunemente detti tombini, sono i pori della città, il limite fisico tra ciò che sta sopra e sotto il manto stradale. Potremmo anche paragonarli a dei cerotti urbani, e come tali ognuno di loro può contenere un messaggio per raccontare, anche al più distratto passante, cosa si cela sotto di lui. Così è nata una serie di decori declinati a seconda delle funzioni e della collocazione: le impronte di immaginifici uccellini raccontano un dialogo con le aree verdi della città, come parchi o giardini privati; la struttura della ghisa sferoidale vista al microscopio suggerisce delle piccole gocce d’acqua per il sistema di scolo dei pluviali, il segno degli pneumatici che indica un utilizzo su strade e passi carrai; un pattern optical allude ad una sfera che esce visivamente dal terreno per far decelerare le auto di passaggio e migliorare la sicurezza stradale. Inaspettatamente, qualche anno dopo, a questo nostro lavoro fu assegnato il Compasso d’Oro, premiando in questo modo il nostro progetto, ma assieme concentrando l’attenzione del mondo del progetto verso un oggetto minore ma, allo stesso tempo, utile ed espressivo come pochi altri.

Volendo introdurre i principali aspetti produttivi relativi ai tombini, bisogna necessariamente partire dal materiale con cui essi sono stati realizzati sin dalla loro prima produzione industriale: la ghisa. Esso resta nel tempo il più adatto, poiché riesce a soddisfare al meglio i tanti requisiti cui il nostro manufatto deve rispondere nelle ordinarie condizioni d’uso. La ghisa è, innanzitutto, la lega metallica capace di garantire al meglio un’adeguata resistenza meccanica per carichi stradali che possono superare svariate tonnellate al mq. I tombini sono, per di più, sottoposti a condizioni particolarmente sfavorevoli per la costante esposizione agli agenti atmosferici, con un alto rischio di corrosione e logoranti alternanze nelle dilatazioni termiche dovute alle forti oscillazioni nei passaggi stagionali e, in quelli giornalieri, tra l’insolazione diurna diretta e il calo notturno delle temperature. A queste prestazioni, già di per sé estreme, si aggiunge il costante calpestio che può provocare nel tempo un’usura superficiale, con riduzione dello spessore resistente del coperchio e conseguente rischio d’improvvise fratture, oltre al progressivo livellamento delle parti in rilievo che aumenta il pericolo di scivolamento per i passanti e di slittamento per i veicoli.

La variante più diffusa per il nostro impiego è la più comune ghisa lamellare grigia, così detta per il colore, dovuto alla componente di grafite. Essa è alternata alla ghisa bianca, in cui la prevalenza di carburo di ferro forma una patina superficiale tendente all’argenteo. Fino alla fine dell’Ottocento, per distinguerla da altri materiali metallici, la ghisa era anche detta “ferraccio”, poiché era ricavata principalmente dalla fusione di rottami di ferro, con l’aggiunta di carbonio e altri additivi utilizzati per aumentarne alcune caratteristiche come durezza e lavorabilità. Essa è ancora oggi anteposta ad altre leghe più nobili, come l’acciaio che tende, però, a essere più esposto alla corrosione, e all’alluminio, che anche se più leggero, è più costoso e meno resistente. Nel caso di sovraccarichi di esercizio eccezionali, come quelli di piste di aeroporti, e per garantire una maggiore durata delle parti in rilievo dei tombini, dal secondo dopoguerra è stata sperimentata la ghisa sferoidale. Essa differisce dalla più comune lamellare poiché la grafite, invece di disporsi secondo piani paralleli tra loro che potrebbero più facilmente sfaldarsi, si aggrega in una struttura chimica geometricamente più complessa, formando noduli sferoidali che creano nuclei intrecciati molto coesi. L’evoluzione del materiale, avendone accresciute le prestazioni meccaniche, permette di ridurre lo spessore dei manufatti, con un minore impiego di materia

Cartoline Postali, Fabbrica siderurgica A.Durenne - Sommevoire, ca.1905. Archivio Fondazione Neri – Museo Italiano della Ghisa

Cartoline Postali, Fabbrica siderurgica A.Durenne - Sommevoire, ca.1905. Archivio Fondazione Neri – Museo Italiano della Ghisa

Il successivo repertorio di 248 riproduzioni grafiche di tombini, anticipato da una selezione delle principali tipologie grafiche ricorrenti, è stato redatto rispettando le reali proporzioni tra i vari esemplari, da quelli di più grandi dimensioni come le grate di aerazione, ai più piccoli come i chiusini per manopole e bocche di idranti, ed è stato preceduto da una ricerca fotografica, iniziata con il primo scatto in data 26.03.2017 e conclusa con l’ultimo in data 16.01.2021.

Le immagini, utilizzate come riferimento per il successivo ridisegno, sono state realizzate dal fotografo Enzo Papa in tutte le regioni d’Italia, secondo un personale itinerario che, seguendo criteri di assoluta casualità ha incluso oltre alle principali città italiane, piccoli centri talvolta di poche centinaia di abitanti, e nelle grandi aree urbane luoghi noti e affollati, assieme a zone periferiche e strade appartate. L’ubicazione dei centri abitati da cui sono stati tratti gli esemplari riportati, è stata segnalata con un puntino rosso nella mappa generale d’Italia. Nella raccolta seguente, volendo identificare esattamente ciascun tombino attraverso la sua collocazione nello spazio e nel tempo, assieme alla data in cui è stato effettuato lo scatto, è stata riportata l’ubicazione con l’indicazione stradale completata dal numero civico più prossimo al pezzo rilevato, in modo da facilitarne un eventuale rinvenimento. Lo stesso modello di tombino, a meno di casi particolari relativi a servizi locali o municipali, si può ritrovare in località talvolta molto distanti tra loro, come pure nei più grossi centri urbani assieme ai paesini più sperduti. A questo rimescolamento contribuiscono non solo i destinatari del nostro prodotto, ma anche i mittenti. Andando contro qualunque principio di green economy, ma anche di semplice buon senso, che vorrebbero fosse favorita la vicinanza tra luoghi di produzione e di utilizzo per manufatti il cui peso comporta notevoli oneri di trasporto, nei decenni sono stati sparpagliati nel Nord Italia tanti tombini prodotti al Sud e viceversa. Talvolta le scritte a corredo di alcuni pezzi costituiscono la traccia di questa incessante, e incomprensibile, migrazione che supera, talvolta, gli stessi confini nazionali.

Su un chiusino di una valvola del gas in una calle a Venezia si ritrova, insolitamente, il francese “GAZ” che occupa con un carattere particolarmente spigoloso l’intera faccia del piccolo sportello. Anche su un chiusino di Campobasso la sottostante manopola dell’acqua è segnalata con “eau”, inequivocabile testimonianza di una provenienza d’Oltralpe; mentre frequentemente si ritrovano pezzi prodotti a Campobasso, da una delle più

Tondo con cardine e maniglia esterni alla circonferenza. Trama in rilievo con tratti concentrici, alternati a punti di chiodatura.

Caditoia rettangolare. Circa metà della superficie cieca con trama quadrettata, altra metà con feritoie parallele al lato corto. Le feritoie, nel numero complessivo di dieci, sono alternate tra singole e doppie.

Quadrato con coperchio tondo. Trama a rilievo quadrettata. Asola unica di apertura coperchio. Cartiglio curvo sul coperchio con scritta: FOGNATURA DI AGRIGENTO. La Fonderia Altiero Luigi e Francesco Casoria risulta censita come Fonderia in ghisa, con un numero di dipendenti tra 101/150 nell’annuario dell’Istituto per lo Sviluppo del Mezzogiorno “Principali aziende industriali installate nelle aree e nei nuclei industriali del Mezzogiorno”, anno 1968.

con piccolo coperchio tondo per manopola assicurato al coronamento tramite un cardine fisso esterno alla circonferenza. Rilievo quadrettato obliquo. Cartiglio rettangolare in alto con scritta: FONDERIE F.L. ALTIERO CASORIA. Cartiglio rettangolare, più