INTERVISTA

Architettura e vita

Case, committenti, ospiti, nomadismi

L’estetica è uno strumento di difesa dell’etica

Il grande numero: l’università, lo studio, il cantiere

Learning from cities: Napoli versus Venezia

INTERVISTA

Architettura e vita

Case, committenti, ospiti, nomadismi

L’estetica è uno strumento di difesa dell’etica

Il grande numero: l’università, lo studio, il cantiere

Learning from cities: Napoli versus Venezia

Cara lettrice, caro lettore, queste poche righe in premessa non vogliono raccontare le ragioni del tema del libro, ragioni che attraversano tutto il testo, ma vogliono mettere in luce il modo scelto per entrare in una collana dedicata alle interviste.

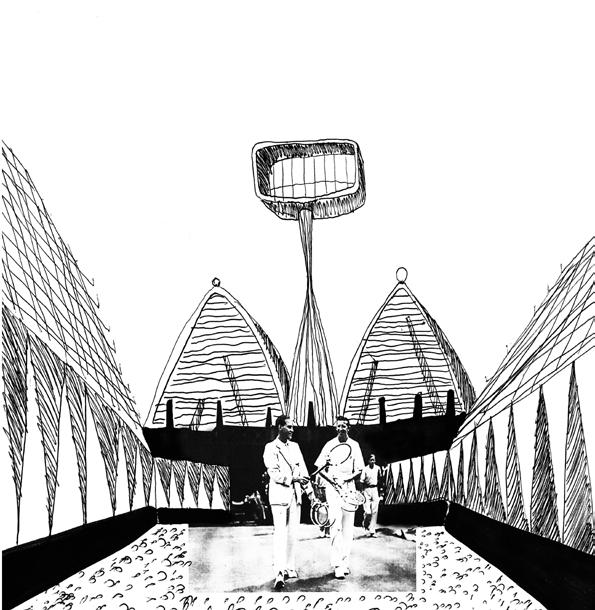

Riconoscerai con facilità il ruolo dell’intervistatrice e quello dell’intervistato ma la partita di tennis a cui assisterai è al ralenti: nessun passaggio veloce, nessuna battuta fuori campo ma uno scambio lento con affondi in ricerche, archivi ed esperienze di riferimento e personali. Un’intervista in forma di regesto bibliografico, un’intervista composta da brevi saggi, certamente una struttura testuale ibrida pensata per dare centralità al tema, e quindi anche per offrire uno strumento di lavoro e di riflessione a chi legge. Le immagini fanno da contrappunto: esaltano o deviano alcuni passaggi. Non si poteva evitare un omaggio al gioco del tennis che qui sinteticamente riassume appunto i modi del confronto ma che rappresenta anche una precisa metafora del rapporto tra architettura e vita.

Sara Marini: Le ragioni di questo libro risiedono nella volontà di un dialogo nel solco di un terreno disegnato da architettura e vita, affrontato attraversando attenzioni comuni, traiettorie che si intersecano, strumenti e attitudini diverse. Il binomio è certamente scontato, forse doveroso, ma non ricorrente a causa delle conseguenze che comporta e che andremo velocemente ad attraversare. In primis considerare insieme architettura e vita per me equivale a rimarcare il ruolo della teoria come guida del progetto: “teoria” è, per definizione, una forma di osservazione della realtà. Guardare la vita che scorre è quindi necessario per inquadrare; sintetizzare un’immagine, un concetto poi da confrontare con altri presenti nell’archivio della mente; infine definire strumenti astratti, strategie che possono entrare nel concreto e trasformarlo, disegnando così un cerchio, tornando al punto di partenza. Cercare àncore e palesamenti osservando è confrontarsi con il qui e ora, non per inseguire l’attualità ma per calibrare l’angolatura, per cogliere dettagli rimasti in ombra, dare spazio a ciò che non è centrale nella scena, inseguire teorie. Agamben scrive che se si guarda dentro la luce del proprio

tempo, della contemporaneità, si rischia la cecità, urge leggerne le oscurità1. Quindi, affrontare il binomio che dà il titolo a questo dialogo non è tanto utile a ribadire le buone intenzioni dell’architettura2, quanto a entrare nella “selva”, accettarne conflitti e movimenti.

Iniziamo dai punti comuni certi tra architettura e vita: la ragione che muove l’architettura è la vita, progettare è sempre immaginare di insediarsi in “ambienti” già abitati da diverse forme di vita. L’architetto predispone spazi per persone che non conosce o che conosce molto poco, deve immaginare scene di vita che verranno in un futuro prossimo, nonché rispondere, a volte celermente, alla fotografia del presente. Le vite degli autori invadono sempre – anche quando “guidano” l’intelligenza artificiale a prefigurare uno spazio – il campo del progetto3, rendendo necessario un margine d’ombra per non “aderire” completamente alla propria opera4. Ancora, il corpo dell’architettura ha un tempo di vita, invecchia, chiede revisioni, aggiornamenti.

Alcuni punti di sutura permettono di mettere a fuoco momenti di saldatura e di scissione tra i due termini. Con una lente critica tesa a disegnare traiettorie si attraversano alcuni passaggi del pensiero e del fare, non certo per disegnare una storia, ma per evidenziare nodi e derive di una teoria per definizione sempre in gioco.

Considerando architettura e vita si leggono manifestazioni spontanee come documenti, si leggono le forme del reale come indizi utili al progetto, affinché si possano rivedere di quest’ultimo i codici. Negli anni Cinquanta del Novecento è evidente un interesse verso la vita che arriva a coincidere anche con un’attenzione all’architettura senza architetti, interesse e attenzione ad esempio documentate dalla “Mostra sull’architettura spontanea”5 e dal libro di Rogers Esperienza dell’architettura6. La realtà è in scena con le sue imperfezioni e intuizioni. Se si guarda alla vita non si può evitare di considerare il suo opposto. Negli anni Sessanta all’Expo di Montreal il padiglione italiano documenta la possibile conciliazione tra “un senso affettuoso del concreto e una danza di sublimi astrazioni”7, come scrive Umberto Eco nel bellissimo catalogo della mostra. Il titolo del saggio del semiologo sottolinea proprio la centralità de La vita e la morte, raccontate entrambe come materiali di lavoro delle arti, della letteratura, dell’architettura, delle scienze. La morte è stata per secoli un tema centrale del progetto, oggi evitata, nascosta, insabbiata. Penso ad esempio al grande dibattito nazionale che si è sviluppato nel 1974 a seguito dei risultati del concorso per l’ampliamento del cimitero di Urbino che ha visto molti, anche architetti, contrari a una

manifestazione evidente della città dei morti, tanto da preferirle un nulla di fatto. La fine attraversa con scene tragiche o a volte più “naturali” territori, presenze, oggetti: la tecnologia con il suo effimero tempo di vita dovrebbe ricordarlo con costanza.

Vita, al contrario del termine “funzione”, è una sostanza corrosiva, non statica, bisbetica, indominabile, sorprendente. Se troppo indeterminata può essere sostituita con “uso”, un termine certo più docile, che rappresenta un indicatore fondamentale oggi per leggere interni, città e territori. Sono abbandonate stanze, parti di case prima assediate da un maggior numero di corpi, ma a volte anche perché segnate da brutti ricordi o spinti dalla necessità o dal desiderio di ritirarsi. Innumerevoli amnesie colpiscono parti di città e territori prima in uso o incoronati come il posto delle fragole8, poi inadeguati o senza più memorie a rievocarli.

Certo “vita” sfugge alle misurazioni, anzi esalta lo scorrere del tempo, il cambiamento di umore verso canoni e simboli, marcia controcorrente9 rispetto alla ricerca di “architettura”, di ingredienti fissi. In merito alla codifica di principi, la formula vincente resta ancora la triade vitruviana – firmitas, venustas, utilitas, ovvero solidità statica e materiale, bellezza intesa come armonia delle proporzioni e utilità funzionale – assunta e come traduzione del buonsenso

e come un dogma senza tempo. Rivista e commentata, è corretta in “Firmitas+Utilitas≠Venustas” nel volume su Las Vegas di Robert Venturi, Denise Scott Brown e Steven Izenour10, e nel libro Architecture and Disjunction di Bernard Tschumi è tramutata in “spazio/evento/movimento”11.

La vita se considerata scardina certezze, ricorda il mutare dei canoni della bellezza, la rigidità di funzioni scritte sulla carta e magari subito disattese nell’uso, mette sullo stesso piano lo spazio e chi lo attraversa. Nel 1972, De Carlo nel suo saggio

An Architecture of Participation attacca la cucina di Francoforte (1925), paradigma della progettazione perfettamente calibrata sulla funzione: “Osserviamo che nel caso della cucina di Francoforte o una volta trovati i valori delle variabili relative alla cottura della frittata si reintroducono le altre variabili che fanno parte della funzione ‘uso di uno spazio in cui si cuociono cibi’, oppure il problema che si è risolto è semplicemente ‘dimensionare una cucina in modo che vi si possa cuocere il più rapidamente possibile una frittata’. Il soggetto non è più chi usa la cucina, ma la frittata. Ci troviamo di fronte a un tipico ribaltamento tra soggetto e oggetto”12.

Sempre De Carlo sottolinea, in un suo testo rimasto marginale13, che una “traiettoria alternativa”, fondata sull’osservazione dell’architettura reale e spontanea

e sulla sua esperienza, non ha trovato evidenza, solo oggi la stessa traiettoria appare, nei suoi principi, riconoscibile. Da quel breve ragionamento emergevano autori, progetti, mostre e libri, come ad esempio Architecture without Architects di Rudofsky, tutti accomunati da una presa diretta sulla realtà, un confronto senza mediazioni, se non attraverso la macchina fotografica o la propria linea di ricerca da mettere in gioco. De Carlo chiude il testo con amarezza; oggi però la traiettoria alternativa è più chiara nelle sue genealogie e anche nel suo riaffiorare, nel suo essere ineluttabile come metodo e come risposta.

Anche la piena riscoperta del fronteggiamento tra architettura e vita proposto dal movimento dell’architettura radicale mi pare un segnale che va nella stessa direzione. Vita è un atto fondamentale per Superstudio che ha affermato anche che l’unica architettura sarà la nostra vita. Delle ricerche radicali mi preme insistere, in particolare, sulla centralità degli strumenti della narrazione a testimonianza che “vita” porta con sé i propri modi, le proprie storie che poi diventano anche le storie del progetto, un travaso evidente ad esempio nel lavoro di due autori non prossimi tra loro come John Hejduk e Rem Koolhaas. Restando ancora nelle vie dell’architettura radicale, nel 1968 Hans Hollein afferma Alles ist

Architektur (Tutto è architettura)14, chiedendo sostanzialmente un campo allargato dei compiti dell’architettura. Se allora l’affermazione suonava decisamente “teorica”, oggi appare pratica, fattiva e urgente: ogni direzione o scala di progetto – da interi sistemi geografici a singole stanze – è sollecitata da richieste di idee e riformulazione di processi di trasformazione o recupero dell’esistente. Ancora, “vita” implica considerare ogni minima posizione come non assoluta, non isolata, in connessione con sistemi senzienti. Sempre nel 1968, Charles e Ray Eames propongono un’esplorazione, un filmato di andata e ritorno in micro e macro mondi. In Powers of Ten due persone, sdraiate nel parco di una metropoli, sono il punto di partenza del movimento di una telecamera impostato su distanze che procedono alla potenza del numero dieci. L’ottica corre verso il cielo fino a investigare le microparticelle del mondo interstellare, poi inverte la rotta e torna sul pianeta Terra ai due protagonisti inizialmente inquadrati, precipita fin dentro i loro corpi a mettere a fuoco le cellule dei loro tessuti, leggendo così la somiglianza tra l’iper-lontano e l’ultra-interiore. Lo stesso viaggio tra distanti ottiche e dimensioni è interpretabile come una necessità di considerare nel progetto l’“effetto farfalla”15, ovvero il nesso tra una piccola variazione nelle condizioni

iniziali e i grandi mutamenti nel comportamento a lungo termine di un sistema. La possibilità che un battito d’ali di una farfalla in Brasile produca un tornado in Texas16 raccorda architettura e fisica, restituisce dignità, ruolo e importanza alla piccola scala, ad azioni e costruzioni realizzate in luoghi marginali ma non per questo senza conseguenze sia sistemiche che simboliche.

Paradossalmente abitare lo scarto e abitare il monumento appaiono oggi due volti siamesi. Da un lato la tragica bellezza del Genius Loci narrato nel 1979 Norberg-Schulz17 resta in campo: territori e architetture maestose sono spesso o desolati o assediati da visite fugaci; dall’altro luoghi al margine sono riconosciuti come simbolicamente rilevanti per le comunità o per il singolo ma chiedono un segno, una presenza che sancisca l’alleanza tra spazio e società. Il nesso tra architettura e forme della natura, tra l’intensità del monumentale e la vertigine delle figure del paesaggio raccontato da Norberg-Schulz, oggi appare in alcune vie del progetto rifondato e rovesciato su figure dell’ordinario, dell’imperfezione e della convivenza tra più segni e più tempi, anche alla luce della riscoperta delle diverse forme di vita che agiscono e compartecipano a definire la scena.

Nel nuovo millennio è sempre più chiaro che l’intelligenza della specie umana deve trovare i modi

di convivere con le altre intelligenze in campo: da quella propria dello spazio interstellare, a quelle proprie degli ambienti, a quella artificiale. In pratica, le forme di vita per le quali o con le quali progettare si sono (culturalmente) moltiplicate cancellando qualsiasi traccia di facili meccanismi o automatismi. Certo, se “il vivente” è molto cambiato in termini di percezione, lo spazio resta la materia del discorso, la materia del progetto. Attraversato dai cambiamenti dettati dal tempo, dal susseguirsi degli usi, dal mutare del numero e della varietà degli utenti che lo abitano, dalle modifiche inferte sugli elementi che lo perimetrano, dalla corrosione e dall’invecchiamento, lo spazio resta assediato dall’urgenza del suo proporsi sulla scena, del raccontare le nuove storie di vita che lo attraversano.

Nel 2015 hai scritto “L’architettura è una straordinaria e necessaria forzatura e noi dobbiamo farla anche quando sembra non essere richiesta, anche quando il budget a disposizione è irrisorio. L’architettura è, così, ricordo e predizione, ma ricordo e predizione di un presente che troppo spesso lasciamo impresidiato”18. In queste due frasi marchi una serie di appunti per il progetto: l’architettura intesa come forzatura necessaria, il dovere di farla anche in presenza di condizioni economiche esigue. Sottolineando due capisaldi del progettare quali

“ricordo” e predizione”, che ricorrono nei testi di architettura a denunciare tensioni verso il passato o aspirazioni al tempo che verrà, incoraggi a non lasciare impresidiato il presente. Il passaggio è breve e denso di questioni che ondeggiano tra la teoria del progetto e la rilevanza della costruzione: credo che si progetti sempre tra ricordi, immagini – introiettate anche involontariamente attraversando la realtà – e ideali protesi al futuro, questa tensione apparente tra due opposti però non deve diventare un limite verso un presente che chiede architettura.

Cherubino Gambardella, Tennis stadium, 2023

Cherubino Gambardella, Tennis stadium, 2023

Cherubino Gambardella: Il tema del tempo unico e del presente eterno implica una visione della teoria architettonica come l’azione precedente al combattimento di una falange armata che ha bisogno di evocare gesta eroiche e simboli potenti per guidare la propria condotta verso un auspicabile successo.

Per questo, se penso a un ragionare sul progetto, penso a qualcosa che evochi un nuovo genius loci la cui magia non risieda nel sogno romantico di un sito bellissimo e perduto ma in un lavoro di riscatto dove nuovi linguaggi comuni introducano – decisamente –una differenza solo apparentemente piccola perché verosimile rispetto a ciò che esisteva prima.

Quindi, la traiettoria che amo proporre è molto vicina all’universo del pittoresco pop governato dalla – solo illusoria – stabilità dei segni semplici a me vicini per la loro segreta carica rivoluzionaria.

Come dice Valeria Parrella, “per confondere la Parca ho dovuto cercare delle strategie. Le strategie non sono solo quando all’improvviso si fa mezzogiorno e Sosio muove le sue navi in direzione di Leuca per iniziare la Battaglia. Non è solo la determinazione di Cesare a Farsalo, che con ventimila uomini ne fa fuori il doppio e costringe Pompeo alla resa. Tutti noi ogni giorno siamo Cesare”19.

Così mi piace pensare l’architettura per tutti da una condizione di svantaggio.

Parto dalle risorse economiche limitate di un paese non necessariamente ricco e da questa difficoltà considero un progetto che contenga le teorie incontrate nel mio percorso formativo. Di queste, però, ho provato a lasciare agire sempre e solo un sedimento. In tal modo ho capito che, “così come ogni predizione è per prima cosa un discorso sul presente”20 vi è, nell’osservazione diretta del mondo, una grande forma disponibile composta da architetture che implicano nuovi equilibri instabili e sfide da governare senza fidarsi solo del pensiero.

Potremmo comporre una sommatoria di azioni progettuali singole con la potenza esteriore dell’eterno presente come ci diceva Sigfried Giedion alla metà del secolo scorso e come ci ha detto nel 2007 Jacques Attali parlandoci del futuro.

Ho studiato Aldo Rossi e non amo il suo pensiero sull’analisi urbana ma preferisco quello dei disegni con le sue figure di affezione raccontato nell’Autobiografia scientifica; mi ha illuminato Robert Venturi con la sua strada di Las Vegas, la complessità contraddetta di Roma e il riscatto dell’ornamento.

Ho anche provato un sottile e inconfessabile piacere davanti ad alcuni testi dovuti a Rem Koolhaas per la loro inguaribile eleganza “ZTL” dove la ricchezza polifonica del concetto, guida dell’architettura come arte dell’affollamento, si traduce in tutte le lingue e in

tutti i temi del mondo guidandoci dentro la portata manierista di alcuni suoi capolavori come ville e musei.

Per me è molto importante giocare su una ambiguità tra alto e basso nelle forme dell’architettura perché scriva una sua potente maniera pronta a adattarsi – come il vaticinio della Sibilla Cumana –a tutte le risposte conservando una sua giocosa e lucente infallibilità nelle divinazioni sull’uso e sull’estetica necessarie agli abitanti. Sono predizioni a cui l’architetto deve abituarsi ponendo a reagire le sue protesi, i suoi congegni, il suo strisciare, al modo di un soldato Viet-cong.

Come dice Pep Llinas riferendosi a Josep Juiol è molto meglio una “architettura notturna e alternativa a quella contemporanea, diurna e antisettica, fatta di pareti pulite e ordinate e materiali nuovi di zecca, in un mondo in cui il progetto precede l’esecuzione, il pensiero l’azione e l’urbanistica la città”21.

Mi piace cercare la forma architettonica: la scelgo prima di capire a cosa serva perché mi sembra di dare una fisionomia a quel punto del mondo e perché può raccogliere diversi usi.

In fondo anche Aldo Rossi parlava di monumenti come spazi facili da mutare nel tempo e da adattare senza che il loro ruolo cardinale nella città fosse minimamente intaccato dalle diverse funzioni che il tempo smisurato conferiva a loro.

Lui le chiamava permanenze. Io direi che sarebbe bella una città di monumenti proprio perché apparirebbe verosimilmente mutevole e cioè si adatterebbe più facilmente ai cambiamenti di forma proprio per la assoluta mancanza di funzioni forti che un monumento accoglie. Per questo un pezzo simbolico e indimenticabile è il regno del vuoto e la patria dell’allestimento molto più della residenza che segue sempre bislacchi protocolli di funzionamento.

Quando imposto un edificio, cerco di tenere dentro quanto più è possibile, poi tolgo un bel po’ di segni lasciando una imprecisione tra la necessità di conformare siti informi e il bisogno di scegliere dei fotogrammi da mettere a fuoco in posti dalla magnifica bellezza come ho fatto nel caso della Torre dello Ziro in costiera amalfitana22 .

Cerco sempre una zona d’ombra che mi distacchi dall’ossessione del dettaglio per non condizionare i comportamenti delle persone che possono essere molto diversi e pertanto non vanno aggrediti dalla bulimia di un architetto che ti disegna tutto, anche il ritmo del tuo respiro.

Quindi, se la storia è l’affresco di un vasto tempo d’oggi, inizio sempre a pensare all’omphalos, a un ironico ombelico del mondo, al vuoto dove si concentrano gli sguardi, a uno spazio libero dove gli edifici sono muri abitati che a volte possono collidere tra loro.

Solidi come gli anfiteatri romani, vertiginosi come gli spalti dell’Arthur Ashe Stadium, descritto, con minuzia compositiva sconcertante, da David Foster Wallace23. Qui muri sempre più imperfetti di tribune incastonano una loggia della stampa restituendoti l’idea di un canyon per due leoni che si sbraneranno fino alla vittoria.

Potremmo raccontare del trucco da veterano di Andre Agassi che, nel suo romanzo Open, stabilisce il tempo d’ingresso dell’ultimo match della sua carriera per raccogliere su di sé il boato dell’applauso e misura il corridoio (altra splendida ossessione architettonica) prima di entrare spaurito nel grande rettangolo di New York cercando la linea di fondo campo dove potrà ammirare la gente e la gente potrà amare il suo palleggio24.

La piazza è, quindi, un gioco.

Come nell’impronta irregolare del palazzo di Knosso con la sua kora labirintica (ma esiste una kora del palazzo di Knosso? No, ma a me piace insegnare e insegnarmi che ci sia) o nell’abbraccio dell’ultimo vuoto dopo la peschiera nel Palazzo Te a Mantova di Giulio Romano. Il senso di contenimento è questo anche quando le distanze si dilatano nella natura come nella Piazza dei tre poteri a Brasilia.

Per me tutto parte da qui e dai tanti qui che mi hanno dato questa sensazione galleggiando nella

memoria. Alla fine, tengo sempre la mia mente alle corde in un ring immaginario tra i miei ricordi, anche quando stanno per sopraffarmi.

Vedo l’architettura come una metafora de La sfida di Norman Mailer, un report romanzato che descrive il mitico combattimento degli anni Settanta tra George Foreman e Muhammad Ali25. Ecco che, come Ali usa le corde per ritornare, spinto dalla loro elasticità al centro del ring, io cerco il punto debole della folla dei ricordi per infilarmici dentro e, a differenza di Cassius Clay che compie il ballo implacabile della boxe, mi piace cominciare a rimbalzare al centro della mia mente.

Qui comincio il minuetto delle forme semplici combinate fino all’assurdo e preparo sempre quella danza divisiva e rischiosa che mi permette di fare l’unica architettura che so fare.

Un confronto tra Sara Marini e Cherubino Gambardella sul rapporto scontato ma non troppo tra architettura e vita.

I passaggi tra le due voci non sono celeri come vorrebbe la formula dell’intervista: i ragionamenti sul tema incedono attraverso una serie di ingressi in verticale dentro gli archivi, gli strumenti di lavoro, le immagini rubate alla realtà e quelle prodotte per evocarla o modificarla. Lo scambio è anche uno scontro: solitamente un’intervista perimetra una comfort zone nella quale avviene il palleggio, mentre in questo caso si preferiscono deviazioni, fronteggiamenti, sottintesi per disegnare posizioni e differenze. Riflettendo su come vita e architettura sono compagne di strada si attraversano case, progettate o anche solo immaginate, libri, teorie e città. Il confronto si chiude con un capitolo dedicato a Venezia versus Napoli per rimarcare il ruolo dell’architettura vissuta nel costruire le vie e le attese del progetto, ma anche per non dimenticare il nesso inevitabile tra spazio e società.

ISBN 978-88-6242-777-7