16 minute read

это наша с тобой биография

Пленные японцы? Мы о них никогда не слышали, в глаза не видели! Так скажут многие жители Елабуги. Но о пребывании военнопленных и интернированных граждан Страны восходящего солнца в лагере № 97 НКВД ТАССР свидетельствует памятник, установленный на кладбище под руководством капитана Куниока. Надпись на камне гласит: «Молитесь за души погибших, в 1947 году здесь остались японцы». 13 ноября 2000 года по инициативе правительства Японии на кладбище пленных офицеров Квантунской армии был торжественно открыт еще один, современный памятник из белого мрамора.

Advertisement

В 1943 году после разгрома 6-й армии вермахта под Сталинградом японское военное руководство пересмотрело свою военную доктрину по нападению на Советский Союз: в целях сохранения

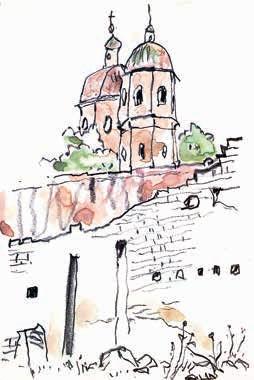

Рисунки заклþченноãо Сþньичи Êацуяма

Ïрибывших японцев сразу расселили на территории бывшеãо женскоãо монастыря в Åлабуãе

новейшей боевой техники и лучших воинских частей было принято решение о передислокации их на юг Китая, оттуда — в Японию. К лету 1945 года было вывезено шесть отборных дивизий со своим вооружением и техникой для обороны территории Японии. В соответствии с договоренностью на Ялтинской конференции Советский Союз 5 апреля 1945 года в одностороннем порядке денонсировал (прервал) пакт о нейтралитете с Японией. В рамках межгосударственных договоренностей между союзниками по антигитлеровской коалиции на Потсдамской конференции 8 августа 1945 года СССР объявил войну Императорской Японии. В ходе наступательных операций Советской армии Квантунская армия Японии была разгромлена. Полномасштабные боевые действия на территории Северного Китая были прекращены 18 августа 1945 года. В результате войны Советский Союз вернул в свой состав территории, утраченные Российской империей в ходе Русско-японской войны 1905 года. Политическое руководство СССР проигнорировало статьи Потсдамской конференции, предписывавшие возвращение на родину японских военнослужащих. В результате в советском плену оказалось около 2 млн мирных граждан и бывших военнослужащих Японии.

Пленные Квантунской армии шли пешком

В кратчайшие сроки вывести огромное количество военнопленных и интернированных в лагеря, расположенные в западных районах Советского Союза, не удалось, для этого требовалось немало усилий со стороны руководства Народного комиссариата внутренних дел страны.

Обоз пленных японцев

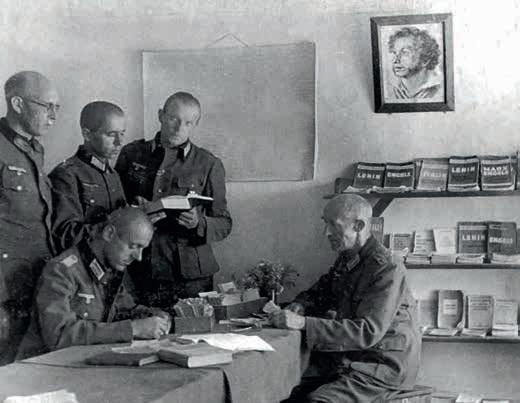

библиотеке лаãеря

На основании директивы НКВД СССР № 199 от 13 ноября 1945 года «Об условиях размещения и содержания военнопленных японцев» Елабужский лагерь № 97 НКВД ТАССР наравне с другими лагерями ведомства стал местом концентрации пленных Квантунской армии Японии. Согласно приказам Народного комиссариата внутренних дел СССР суточный пеший переход для военнопленных был установлен в пределах 25–30 км зимой и 30–40 км летом с приваламиночевками, в пути следования конвой был обязан организовать прием горячей пищи. Первая партия японских военнопленных — 2244 человека — прибыла в Елабугу 31 декабря 1945- го из Красинского распределительного лагеря Приморского края. Оттуда же 2 января 1946-го дополнительно были доставлены 1079 японцев. Но в Елабужском лагере № 97 уже содержались 2000 пленных «западных» национальностей: немцы, австрийцы, венгры, румыны, поэтому в общей сложности на одной территории было сконцентрировано 6750 военнопленных разных стран. По этой причине руководство НКВД ТАССР в срочном порядке стало переводить «западных» в другие лагеря, оставив лишь 200 человек как обслуживающий персонал.

Под крышей бывшего монастыря

Прибывших сразу расселили на территориях бывшего женского монастыря и современного Елабужского суворовского военного училища МВД РФ. Но военнопленные и интернированные Страны восходящего солнца все прибывали и прибывали: 1 марта 1946 года их насчитывалось 7820, 1 октября 1946-го — 9442, 1 января 1947 года рекордное число — 9549, кроме них — 196 европейцев. В партии прибывших 27 июля 1946 года из Хабаровского фронтового приемно-пересыльного ла

геря № 16 был 54-летний генерал-майор Сугино Ивао Кунити. Как и другие высокопоставленные армейские чины Квантунской армии, вскоре он был переведен в лагерь № 119 Зеленодольска. В октябре 1946-го возникли реальные проблемы с размещением и питанием японских пленных, но на помощь пришло руководство НКВД ТАССР.

В плену — чиновники и подростки

Судя по формуляру лагеря, первые интернированные лица прибыли в Елабугу в начале мая

Õудожник Сþнúичи Êацуяма на выставке

1946 года и, как ни парадоксально, среди них были и несовершеннолетние дети. Так, семья 40-летнего японского чиновника Миямото Юзо Кекутаро, проживавшая в городе Тоехара на Сахалине, была интернирована 15 августа 1945 года. В Елабугу японец попал со своей 39-летней супругой Масуно Гентеи и сыновьями — 18-летним Киеси и 13-летним Хисако. В списках интернированных значатся еще двое несовершеннолетних: 9-летний Онозаки Сигеки и 15-летний Цумида из китайского Харбина. Кроме того, в лагере содержались три женщины, одна из них — русская эмигрантка Анна Сергеев

на Шульц — супруга военного атташе нацистской Германии в Квантунской армии Японии. Среди гражданских лиц, находящихся в елабужском плену, в просмотренных документах РГВА значатся и высокопоставленные чиновники Императорской Японии: секретарь японского посольства в СССР Такенака Юи Чи и вице-министр труда Японии Ханда Тосихару. Впоследствии сотрудник посольства был направлен в Казань, в тюрьму № 2 тюремного отдела НКВД ТАССР, а Тосихару — в Зеленодольск, в лагерь военнопленных № 119. Интересно, что в процессе работы сотрудники

Обряд на месте поãребения японских пленных

оперативно-чекистского отдела лагеря № 97 из разряда интернированных лиц в разряд военнопленных перевели трех китайцев, проживавших до 20 августа 1945 года в городе Бы-Ан Северного Китая: полковник-начальник отдела вооружения Маньчжурской армии Гоу Чин Фон; полковник-начальник санитарного отдела Маньчжурской армии Сюи О Мин; подполковник Маньчжурской армии в отставке Ян Зун Пун.

Дистрофия и вшивость

Уровень заболеваемости и летальных исходов среди военнопленных Елабуги был напрямую связан с физическим состоянием прибывших партий. Так, в акте приема военнопленных, пришедших из Управления лагеря № 4 МВД СССР города Биробиджана, отмечалось, что из 313 японцев — 23 полковника, 16 подполковников, 38 майоров, 75 капитанов, 52 поручика, 81 подпоручик, 28 прапорщиков. При этом физическое состояние военнопленных: первой группы (нормальное состояние) — 189 человек, второй (среднее) — 79, третьей (полусреднее) — 25, четвертой (слабое) — 5, О.К. (преддистрофия) — 5, дистрофия 1-й стадии — 1, дистрофия 2-й стадии — 2, лазаретные больные — 7. Потертость ног у 125 человек, вшивость обнаружена на 50 %. Японские военнопленные удовлетворены продовольствием, но при сдаче пайка недоставало 35 килограммов колбасы.

Õлеб заменили на рис

В феврале 1947-го из Магнитогорского лагеря НКВД СССР прибыли 657 военнопленных, совершенно обессиленных. Судя по акту приема-сдачи японцев, они не ели трое суток, отсутствовало 196 килограммов сухого пайка. После медосмотра физически ослабленным и дистрофикам стали выдавать дополнительное питание в лагерном стационаре.

Суточная норма питания для военнопленных, утвержденная Постановлением СНК СССР от 1 июля 1941 года, включала 400 граммов ржаного хлеба, 20 граммов муки (2-й сорт), 100 граммов различных круп, 20 граммов растительного масла, 100 граммов рыбы, 20 граммов сахара, 30 граммов соли, 500 граммов овощей и картофеля, 10 граммов томатного пюре. Для японских офицеров суточная норма хлеба была заменена на рис. В столовых лагеря в основном готовили вареный рис с рыбой, пояпонски — суси. Кроме того, ежемесячно каждому военнопленному полагалась по 20 граммов суррогатного чая, 6 граммов лаврового листа, 4 грамма перца, 20 граммов уксуса. Для поддержания необходимых санитарных условий среди военнопленных один раз в месяц выдавалось по 300 граммов хозяйственного мыла, 100 граммов — на руки для личных нужд и для помывки в бане и 200 граммов «для общественной стирки белья». Для пленных Квантунской армии были созданы условия для отдыха: в свободное время они

могли состязаться в шоги, го, маджонг и другие национальные игры.

Строем на стройку

В июле 1946 года руководство лагеря № 97 получило разрешение от Главного управления по делам военнопленных и интернированных МВД СССР на привлечение к физическим работам японских военнопленных-офицеров. Правда, при их добровольном согласии на основании письменных заявлений. По распоряжению НКВД СССР в составе лагеря № 97 были образованы дополнительные отделения — производственные участки для обслуживания хозяйственных органов. Одно из таких, в городе Вятские Поляны Кировской области, предназначалось для строительства хранилищ Управления государственных резервов СССР, было рассчитано на 400 военнопленных. Лагерное отделение № 2 в поселке Кокшан Бондюжского (современного Менделеевского) района было создано для строительства Бондюжского химического завода и ведущей к нему железной дороги. Сначала здесь трудились 2000 военнопленных, потом лимит был снижен до 500. Лагерное отделение в Кокшане расформировали в середине 1947-го из-за невыполнения Бондюжским заводом своих договорных обязательств. В августе того же года было создано еще одно отделение лагеря № 3 в Казани с лимитом в 1000 человек: японские военнопленные рыли котлован для строительства Казанской ГРЭС и привлекались на возведение завода № 144 Министерства сельскохозяйственного машиностроения. Судя по формуляру лагеря, отделение не считалось рентабельным, но оказало значительную помощь при строительстве объектов в Казани. В основном японцы трудились на заготовке дров для лагеря, находясь по 2000 человек в лесных

Âозложение цветов поãибшим соотечественникам. ßпонская делеãация. Åлабуãа, 2000-е

пунктах. Работали они и в подсобных хозяйствах на 388 гектарах земли, выделенных исполкомом Елабужского райсовета.

Ýпидемия, смерти

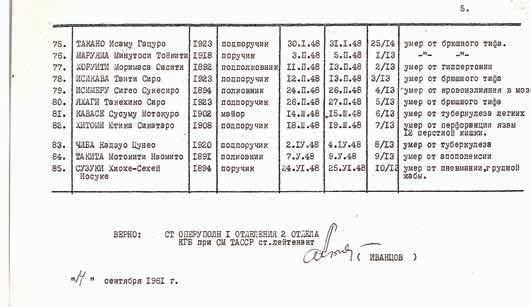

В марте-апреле 1947 года, несмотря на все предпринимаемые меры по поддержанию соответствующего санитарно-эпидемиологического состояния, среди военнопленных японцев вспыхнула эпидемия брюшного тифа, завезенного очередной партией из Сибири. Но благодаря своевременным медицинским мерам и самоотверженному труду медперсонала санчасти лагеря под руководством капитана медслужбы Савчука болезнь была побеждена. Японские военнопленные (а среди них было немало врачей — Д.Г.) по достоинству оценили неоценимый вклад руководства и медиков лагеря № 97. В благодарность за принятые меры военнопленные самураи написали письмо руководителю МВД ТАССР Павлу Горбулину. На фоне высокой заболеваемости и массовой смертности в других лагерях МВД СССР медико-санитарное состояние в лагере № 97 было стабильным. За все время пребывания японцев в Елабуге только 85 — гражданский чиновник и 84 офицера — умерли от различных болезней и инфекции. Смерть военнопленных как правило фиксировалась после их приема в лагерь. Видимо, этому способствовала длительная дистрофия во время этапирования. Первый факт смерти в лагере был 31 декабря 1945 года: во время приема военнопленных скончался поручик Квантунской армии 23-летний Хаякава Сиотиро Масаюки.

Три письма Сталину

Любопытно, что в ходе работы с архивными документами лагеря № 97 обнаружены три письма японских военнопленных, адресованные, как они выразились, Председателю Совета министров СССР, Его Превосходительству Генералиссимусу Сталину. Дошли ли послания до адресата? Судите сами. В одном из писем, датированном 10 октября 1947 года, в частности, говорится о том, что «благодаря этой заботе о нас мы, приятно проводя время, смогли здоровыми встретить этот радостный день» (цитата).

Дорога домой

19 декабря 1946 года представитель Главнокомандующего союзных держав в Японии генерал-майор армии США Миллер и член Союзного Совета для Японии от Советского Союза генерал-лейтенант Деревянко подписали соглашение о репатриации японских военнопленных и гражданских лиц с территории СССР и с территорий, подконтрольных СССР, в Японию, а также корейских граждан из Японии в Северную Корею. При этом советская сторона обязывалась ежемесячно возвращать на родину по 20000 военнопленных и 30000 гражданских лиц из портов Находка (СССР), Маока, Гензан, Канкой и Дейрен. Первая партия гражданских японцев из лагеря № 97 собралась домой 1 июля 1947 года: 12 человек, в том числе все несовершеннолетние дети, были направлены в лагерь № 119 Зеленодольска, оттуда — на родину. Таким же путем возвращались оставшиеся 115 гражданских лиц из лагеря Елабуги, это 109 японцев, 5 китайцев и 1 монгол. Что касается военнопленных, то первыми назад отправляли антифашистов и демократически настроенных из рядового и унтер-офицерского состава, отличившихся на работах. За 1947 год в Японию из СССР вернулись 11408 рядовых, младших офицеров до капитана включительно, а также гражданские чиновники, в том числе из Елабужского лагеря — 6640. «Японцы не верили, что едут домой, — вспоми

Âстреча ×резвычайноãо и Ïолномочноãо Ïосла ßпонии в РÔ ãосподина Масахару Êоно с ãенеральным директором Åлабужскоãо ãосударственноãо музея–заповедника Гульзадой Руденко, 12 иþля 2010

нал конвоировавший первую партию из Елабуги до Владивостока милиционер конвойной службы Михаил Старостин. — По прибытии к месту назначения в порт для них были организованы помывка в бане и санитарная обработка одежды. Затем японские офицеры стали руководить погрузкой военнопленных на три корабля, стоявших в море (Амурском заливе — Д.Г.). Перед тем как сесть на корабль, радостные японцы собрали для нас два мешка сигарет, которые по пути домой на железнодорожных станциях Сибири мы меняли на продукты питания». Но массовая репатриация японских военнопленных на родину началась в 1948 году: из 166240 самураев, отправленных из Советского Союза, 2494 были из Елабуги. Однако репатриации не подлежали японские офицеры и лица, на которых у руководства лагерей имелся компромат, а также «антикоммунистически настроенные», «саботажники производства» независимо от воинского звания и физического состояния.

Здесь остались японцы

В 1947 году, перед первой отправкой на родину, японские офицеры обратились к руководству МВД ТАССР (СССР) с просьбой установить памятник на кладбище, где были похоронены умершие военнопленные. Получив соответствующее разрешение, группа пленных под руководством капитана Куниока изготовила надгробный камень с надписью: «Молитесь за души погибших, в 1947 году здесь остались японцы». Пока функционировал лагерь № 97, его руководство следило за благоустройством могил военнопленных, умерших в Елабуге, кладбище было огорожено рвом и колючей проволокой в шесть рядов. Но в мае 1949-го, когда приближался срок окончания репатриации, замминистра внутренних дел СССР генерал-лейтенант Серов обязал местные органы МВД привести все кладбища умерших военнопленных в надлежащий порядок, как того требовали действующие международные конвенции о военнопленных, в частности, Женевская «Об обращении с военнопленными». Ухоженные кладбища требовалось сдать для

Ïамятник умершим, который поставили сами заклþченные перед отправкой в ßпониþ, 1947 дальнейшего надзора местным органам власти, что и сделали в Елабуге. Начальник 2-го отдела лагеря № 97 майор Соловьев передал заведующему похоронным бюро Горсовета Елабуги Мустафину всю кладбищенскую документацию, касающуюся захоронения военнопленных с номерным обозначением всех 290 могил: 205 западных и 85 японских. Однако городские власти никаких мер не приняли. Это выяснил представитель МВД ТАССР капитан Брейтер, инспектировавший территорию кладбища. Более того, был выявлен факт массового вандализма! Из 290 могил разрушенными оказались 277, на 120 отсутствовали опознавательные номера, не было и колючей проволоки вокруг кладбища. Сотрудники городских служб и милиции пять дней устраняли выявленные нарушения, и только тогда восстановленная территория кладбища была передана под систематический контроль Елабужскому райотделу милиции. Однако в оперативных сводках с 1950 по 1960 год здесь нередко фиксировались факты вандализма, которые незамедлительно устранялись. В 1956 году между СССР и Японией был подписан договор о сотрудничестве, согласно которому, в частности, Советский Союз должен был предоставить японской стороне материалы о судьбе военнопленных и интернированных. МИД СССР вплоть до 1959 года передавал данные с указанием мест захоронений умерших. Также по договору СССР обязался содержать места массовых захоронений в надлежащем порядке.

И снова здравствуйте

Бывшие японские военнопленные начали посещать могилы своих соотечественников в СССР с начала в 70-х. Первыми в Елабугу приехали в 1973 году два экс-военнопленных лагеря № 97 Тосио Тогаси и Хажиму Нива в составе частной

Âторой памятник был торжественно открыт 30 октября 2000

японской делегации по линии МИД Японии. В 1983 году кладбище военнопленных посетил по сол Японии в СССР господин Такэхиро Того. Через два года, во время визита Президента СССР Михаила Горбачева в Японию, японской стороне были переданы списки военнопленных, умерших на территории СССР, и места их захо ронения. В июне 1989 года по распоряжению Совета министров СССР кладбище военнопленных японцев в Елабуге было открыто для посещения официальных делегаций, родственников и соот ечественников погибших. В августе того же года бывшие военнопленные лагеря № 97 в составе японской делегации опять приехали в Елабугу.

Расу определяли по черепу

18 апреля 1991 года между правительствами СССР и Японии было достигнуто соглашение, в соответствии с которым японцы получили воз можность перезахоронить умерших в советских лагерях военнопленных и интернированных.

Очередной раз японская делегация, на этот раз многочисленная, из 38 человек, посетила Ела бугу с 8 по 9 июля 1991 года во главе с бывшим военнопленным лагеря № 97, председателем Комиссии по сохранению японского кладбища в Елабуге Тосио Тогаси. В соответствии с Международным соглашением между Японией и СССР с 10 по 26 сентября 1999 года японское правительство организовало экс гумацию останков умерших японских военнопленных в Елабуге. Этим занималось Министерство здравоохранения, труда и благополучия Японии. В качестве землекопов были приглашены ела бужане. В японской группе было шесть человек: представитель посольства, чиновник данного ми нистерства, переводчик, который прекрасно владел русским языком и назвался по-нашему Миша, эксперт-криминалист, а также дочь и племянник одного из умерших в лагере № 97 японцев. Елабуга стала последним пунктом на территории России, откуда вывозился прах умерших японцев. Об этом рассказал переводчик Миша, за 10 лет исколесивший территорию стран СНГ, где прово дились работы по эксгумации останков японских военнопленных и интернированных лиц. Я как представитель силовых структур (по ука занию МВД РТ) курировал ход и объем производимых работ. Представитель посольства сверял каждую могилу согласно списку, полученному из МИД РФ, и давал команду на вскрытие могилы. Ход работ фиксировал эксперт-криминалист: он фотографировал первоначальное состояние мо гилы и до изъятия останков умершего, определял расу по черепу — монголоид или нет. После этого каждый фрагмент кости складывался в отдельный мешочек, который подписывался. В процессе работ были эксгумированы останки 79 из 85 усопших японских военнопленных. Видимо, места захоронения шестерых не занесли в схему кладбища. Собрав останки и фрагменты военной формы каждого военнопленного, а они сохранились благодаря песчаному грунту, японцы сжигали их отдельно на железном листе и складывали в один мешочек для вручения каждому из 79 родственников.

Елабужское общество Токио

13 ноября 2000 года на кладбище японских военнопленных состоялось торжественное от крытие нового памятника из белого мрамора с надписями на русском и японском языках: «Памятник японцам, умершим на этой земле. С мыслями о мире в память о тех, кто, возлагая надежды на возвращение на Родину, умер на этой земле после Второй Мировой войны в 1945 — 1956 годах, воздвигнут этот памятник. 12 ноября 2000 года. От правительства Японии». Слова на памятнике принадлежат члену парла мента Японии, руководителю парламентской финансовой комиссии в 1990-х Хидеюки Аидзава, который содержался в лагере № 97. Был среди елабужских военнопленных и известный худож ник Кацуяма Сюньичи (он скончался в 1990 году в возрасте 91 года!), который оставил после себя 48 эскизов о лагерной жизни самураев в Елабуге. Сборник его эскизов был издан в 1973 году общественной организацией Японии «Елабуж ское общество Токио». С 2003 года заботу по уходу за территориями воинских захоронений военнопленных (японцев и немцев) с общей площадью 4039 кв. м взял на себя Елабужский государственный музей-запо ведник. Ежегодно работники музея-заповедника организуют уборку территории и проводят не обходимые работы по дальнейшему ее благоустройству. По заявкам туристов организуются посещения кладбища.

ДЖАУДАТ ГАЛИМОВ,

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ОТДЕЛА МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЕГМЗ ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА (ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ) И ЕГМЗ