DEUTSCH FÜR ALLE

Monyk, Lang bearbeitet von Judith Hinterhofer

Monyk, Lang bearbeitet von Judith Hinterhofer

Elisabeth Monyk, Patricia Lang bearbeitet von Judith Hinterhofer

Lade die eSquirrel Lern-App auf dein Smartphone, wähle dieses Buch aus, gib den Code ein und los geht’s!

rrel .at DEUALLE3

Das möchte ich alles tun

Die Geschichte mit dem Hammer/ Förderungsfähige Eltern13

Dichterwerkstatt: Reimschema 14

Fortsetzung folgt: Der Außenseiter 15

17

19

Leseprobe: In der Faulheit liegt die Kraft 20

Leseprobe: Mein Leben im Hotel Royal –Warum mein Dackel mehr Follower hat als ich 25

Meine Website, mein Blog, mein Profil 26

Sicher durchs Netz 27

Und am Anfang stand nicht Google 29

EINE HEIßE SPUR

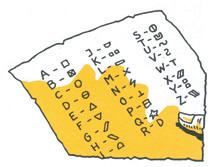

Rätselkrimis: Der Sumatra-Saphir/ Die Geheimbotschaft/41

Krimi auf der Spur

Dichterwerkstatt: Der Mann mit dem schwarzen Bart 47

Leseprobe: Herr der Diebe / Young Sherlock Holmes: Der Tod liegt in der Luft 49

Leseprobe: Löcher – Die Geheimnisse von Green Lake 50

ALLES ZEITUNG ODER WAS?

GESCHICHTEN ZUM NACHDENKEN

Morphs Konsequenz

sind Balladen

Die Bürgschaft

In 80 Tagen um die Welt

DAFÜR ODER DAGEGEN?

Jede Meinung zählt: Sollen Handys in der Schule verboten werden? 73 Wer überzeugen kann, hat auch Erfolg 74 Heiß diskutiertes Thema „Schuluniformen“ 76

Das Verbot von Killerspielen 77 …wenn sich die Regeln für die

Mein Lesenavigator

Die folgenden Seiten verfeinern deine Lesestrategien. Da kannst du sehen, wie gut du schon bist.

Finger weg – alle Stifte aus der Hand! Lies dir zuerst diese spezielle Geschichte leise durch! Trage sie dann deinem Sitznachbarn oder deiner Sitznachbarin richtig gestellt vor! Wechselt zum Schluss die Rollen!

Eine kurze Schegichte

Letzten Hut verlor ich meinen Herbst, ich fand lange, ehe ich ihn suchte.

Da hauste ich an ein Kam, lochte durch ein Guck und sah drei Stühle auf ihren Herren, die karteten Spiele.

Ich trat ein, nahm meinen Kopf vom Hut und sagte: „Gute Herren, mein Tag!”

Da lachten sie an zu fingen, bis ihnen der Platz bauchte. Als das Telebimmel fonte, bin ich die Rannte runtergetreppt und gegen die Bums getürt.

Da hörte ich die Zwitschlein vögern. wie sie asten von Hüpf zu Hüpf.

Und so funktioniert’s...

Eine kurze Geschichte

Letzten Herbst verlor ich meinen Hut, ich suchte lange, ehe ich ihn fand

Zahlen kann man lesen? Überzeuge dich selbst und versuche, den folgenden Text zu lesen!

D1353 M1TT31LUNG Z31GT D1R, ZU W3LCH3N GR0554RT1G3N L315TUNG3N UN53R

G3H1RN F43H1G 1ST! 4M 4NF4NG W4R 35 51CH3R NOCH 5CHW3R, D45 ZU L353N, 483R M1TTL3RW31L3 K4NN5T DU D45 W4HR5CH31NL1CH 5CHON G4NZ GUT L353N, OHN3 D455 35 D1CH W1RKL1CH AN5TR3NGT. D45 L315T3T D31N G3H1RN M1T 531N3R 3N0RM3N L3RNFA3H1GKE1T. 8331NDRUCK3ND, OD3R? DU D4RFST D45 G3RN3 53LB5T 4U5PR0B13R3N, W3NN DU 4UCH 4ND3R3 D4M1T 83G31ST3RN W1LL5T!

3 2

Verfasse nun selbst eine solche Nachricht und lasse dir diese von deiner Sitznachbarin oder deinem Sitznachbarn vorlesen!

In China und in Japan wurden Texte traditionell von oben nach unten verfasst. Heute wird auch dort vielfach, wie bei uns, von links nach rechts geschrieben. Mian aus China hat uns eine Origamianleitung zum Falten einer Fledermaus geschickt. Origami ist eine alte japanische Papierfaltkunst. Leider hat er die Satzzeichen vergessen. Versuche den Text zu lesen!

Origami, das: alte japanische Kunst des Papierfaltens

6 Na logisch! Löse folgende Wortgleichungen wie im Beispiel vorgegeben!

Beispiel: Der Tag verhält sich zur Nacht wie die Sonne zu den/zum/zur...?

a) Sternen b) Himmel c) Mond d) Eule

LÖSUNG: c) Mond R Der Tag verhält sich zur Nacht wie die Sonne zum Mond. WARUM? Am Tag scheint die Sonne, in der Nacht der Mond.

1) Die Mütze verhält sich zum Kopf wie der Schuh zur/zum...?

a) Sohle b) Fuß c) Leder d) Turnschuh

2) Das Orchester verhält sich zum Dirigenten wie das Schiff zum...?

a) Matrosen b) Steuermann c) Schiffskoch d) Kapitän

3) Das Buch verhält sich zum Autor wie die Oper zur/zum...?

a) Bühne b) Komponisten c) Orchester d) Musik

4) Die Note verhält sich zur Leistung wie der Tachometer zur/zum...?

a) Geschwindigkeit b) Kraft c) Masse d) Bewertung

5) Die Töne verhalten sich zur Musik wie die Wörter zur/zum...?

a) Stimme b) Ausdruck c) Klang d) Sprache

Na los, konzentriere dich! Zähle alle „d“, die mit maximal zwei Strichen gekennzeichnet sind und notiere die Anzahl am Zeilenende! Notiere auch, wie lange du für diese Aufgabe gebraucht hast!

Mit Wörtern rechnen – Lies die Rechenaufgaben, notiere sie darunter und löse sie!

a) Addiere die Zahlen siebenundachtzig und sieben!

b) Multipliziere die Zahlen sieben und zehn!

c) Dividiere die Zahl neunundneunzig durch elf!

d) Welche Zahl muss ich halbieren, um vierundzwanzig zu erhalten?

e) Welche Zahl musst du verdoppeln, um sechsundneunzig zu erhalten?

f) Wenn ich zu einer Zahl siebenundzwanzig addiere, so erhalte ich neunundsechzig.

g) Welche Zahl muss ich zu siebenunddreißig addieren, um hundert zu erhalten?

h) Von welcher Zahl muss ich neunundvierzig subtrahieren, um siebzehn zu erhalten?

i) Welche Zahl muss ich mit sieben multiplizieren, um siebenundsiebzig zu erhalten?

j) Welche Zahl muss durch neun dividiert werden, damit man den Quotienten Neun erhält?

k) Wenn ich zu einer Zahl zuerst zwölf, dann siebzehn addiere, so erhalte ich als Summe zweiundvierzig.

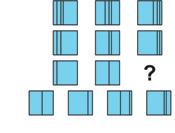

Figurenreihen-Test! Setze die Figurenreihe sinnvoll fort! Überlege, welches der vier untenstehenden Kästchen passt und kreise es ein!

Herbstbild von Friedrich Hebbel (1813 – 1863)

Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah!

Die Luft ist still, als atmete man kaum, und dennoch fallen raschelnd, fern und nah, die schönsten Früchte ab von jedem Baum.

Lese: Ernte, besonders von Wein

O stört sie nicht, die Feier der Natur!

Dies ist die Lese, die sie selber hält; Denn heute löst sich von den Zweigen nur, was vor dem milden Strahl der Sonne fällt.

Bilde zu diesem Gedicht Assoziationsketten wie im Beispiel vorgegeben!

HERBST: Blätter verfärben sich – fallen vom Baum – Früchte werden geerntet und in Körbe gefüllt

FRÜCHTE: ______________________________________________________________________

NATUR:

LESE:

SONNENSTRAHL: ________________________________________________________________

2 1

Ergänze diese Liste und gib auch eigene Beispiele an!

Kein Ei gleicht dem anderen

Poliz-Ei

Gauner-Ei

Zauber-Ei

Drucker-Ei

Putzer-Ei

Keiler-Ei

Prügel-___________Mongol-______________

Redere-Ei

Sakrist-Ei

Mandschur-Ei

Tandemlesen ist eine Methode, bei der zwei Personen gemeinsam einen Text lesen. Dabei unterstützen sie sich gegenseitig, ihr Leseverständnis und die Leseflüssigkeit zu verbessern.

Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Reihum lesen:

Jeder Partner liest abwechselnd einen Absatz oder eine Seite, während der andere zuhört und bei Bedarf hilft.

gemeinsam lesen:

Beide Partner lesen den Text gleichzeitig laut. Das hilft dabei, Lesetempo und die flüssige Aussprache zu verbessern.

Echolesen:

Ein Partner liest einen Satz oder Abschnitt vor, und der andere wiederholt ihn danach.

Frage-und-Antwort-

Lesen:

Nach jedem Abschnitt stellt einer der Partner eine Frage zum Text, und der andere beantwortet sie. Dies stärkt das Verständnis des Gelesenen.

Rollenlesen:

Bei Dialogen in Geschichten übernimmt jeder Partner die Rolle eines Charakters und liest dessen Teile vor.

Einer liest laut, während der andere zuhört und bei einem Fehler oder bei Unklarheiten in der Aussprache eine kurze Pause macht, um sofort zu korrigieren.

Schritt für Schritt zum Tandemlesen:

Schritt 1: Partner finden

Sucht euch einen Text aus, der für beide interessant ist und dem Leseniveau entspricht. Der Text sollte nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer sein.

Schritt 2: Lesemethode festlegen

Entscheidet euch für eine Methode des Tandemlesens. Ihr könntet abwechselnd Satz für Satz lesen oder jeder eine Seite oder einen Abschnitt lesen, bevor der andere weitermacht.

Schritt 3: Leseumgebung schaffen

Findet einen ruhigen Ort, an dem ihr ungestört lesen könnt.

Schritt 4: Zuhören und helfen

Wenn der andere liest, hör gut zu. Falls dein Partner beim Lesen auf ein unbekanntes Wort stößt oder einen Fehler macht, hilf ihm, indem du das Wort richtig aussprichst oder den Satz erklärst.

Schritt 5: Diskussion

Nachdem ihr einen Abschnitt oder den ganzen Text gelesen habt, besprecht, was ihr gelesen habt. Stellt sicher, dass ihr beide den Inhalt verstanden habt und tauscht Meinungen oder Gedanken dazu aus.

Schritt 6: Feedback geben

Gebt euch gegenseitig konstruktives Feedback zur Aussprache, Betonung und zum Lesefluss.

a) Aus welchem Land stammte John Goddard?

b) Wie alt war er, als er seine Lebensliste schrieb?

_______ Jahre

c) Durch welche Länder fließen diese Flüsse hauptsächlich?

NIL:

AMAZONAS:

KONGO:

d) In welchen Ländern liegen diese Berge?

MOUNT EVEREST:

KILIMANDSCHARO:

MATTERHORN:

e) Wie viele Wünsche hatte Goddard insgesamt?

f) Schreibe fünf Bereiche auf, die dich interessieren!

Lies die Geschichte über den Abenteurer John Goddard und beantworte die Fragen in der Seitenspalte!

John Goddard wurde 1925 in den USA geboren und gilt als einer der bekanntesten Abenteurer seiner Zeit.

Goddard wurde dadurch berühmt, dass er im Alter von 15 Jahren alle Dinge, die er in seinem Leben unternehmen wollte, auf eine Liste schrieb. Damals lebte er in Los Angeles in Kalifornien.

Goddard träumte von weit entfernten Ländern und wollte ein großer Forscher werden. Seine Liste nannte er „Meine Lebensliste“. Hier ein Ausschnitt aus ihr:

1.Erforschung des Nils, Amazonas und Kongos

2.Ersteigung des Mount Everests, Kilimandscharos, Matterhorns

3. reiten auf einem Elefanten, Kamel und Ochsen

4. reisen auf den Wegen Marco Polos und Alexanders des Großen

5. Schauspieler sein in einem Tarzan-Film

6. ein Flugzeug selbst fliegen

7. ein Buch schreiben

8. jeden Kontinent der Welt besuchen

9. heiraten und Kinder haben

10.zum Mond reisen…

Goddard nummerierte jeden Wunsch. Als er mit seiner Aufzählung fertig war, hatte er 127 Wünsche. Aber diese Liste war nicht nur ein Traum, sie war für ihn viel mehr.

So erklärte er auch in einem Interview: „Ich schrieb diese Liste, weil ich mit 15 Jahren aus meinem Leben etwas machen wollte. Ich war an allem interessiert, an Reisen, Medizin, Musik, Natur usw. Ich wollte alles kennenlernen. Ich schrieb diese Liste, damit ich mir immer etwas vornehmen konnte.“ Und er verlor keine Zeit, um seine Träume zu verwirklichen.

Mit 16 Jahren erforschte er gemeinsam mit seinem Vater die Everglades in Florida. „Das war das erste Abenteuer, welches ich von meiner Liste streichen konnte“, erinnerte er sich.

Mit 20 Jahren hatte er schon in der Karibik und im Roten Meer getaucht.

Mit 21 Jahren war er schon in 21 Ländern gewesen.

Mit 22 Jahren entdeckte er einen Maya-Tempel tief im Dschungel Guatemalas.

Im selben Jahr begann er mit der Reiseplanung zur Erforschung des Nils. Er war 26 Jahre alt, als sein Traum in Erfüllung ging. Mit zwei Freunden befuhr er den Nil und zwar von seinem Ursprung in den Bergen Burundis bis zur Mündung im Mittelmeer. Das war eine Reise über 6 852 km in kleinen Kajakbooten. Sie wurden von Banditen und Nilpferden angegriffen, kamen in Sandstürme und erkrankten an Malaria. Aber nach zehn Monaten hatten sie es geschafft.

Nach der Nilexpedition schaute Goddard auf seine Liste und nahm den nächsten Punkt in Angriff. Er bereiste 1954 ganz Colorado und erforschte den Kongo 1956. Goddard lebte mit Kopfjägern und Kannibalen in Südamerika, Borneo und Neu Guinea. Er kletterte auf den Berg Ararat und den Kilimandscharo, flog ein Flugzeug, schrieb ein Buch, heiratete und bekam fünf Kinder. Goddard, der 2013 starb, war auf 100 Safaris und Expeditionen gewesen. Er machte Filme und hielt Vorträge über seine Reisen, um Geld für neue Expeditionen zu bekommen.

Zu seiner Lebensliste befragt, meinte er nur: „Fast jeder von uns hat Träume, aber nur wenige verwirklichen sie dann auch. Ich schrieb meine Lebensliste, als ich noch sehr jung war. Natürlich gibt es auf ihr Dinge, die ich nicht tun werde. Dazu zählen zum Beispiel auf den Mount Everest klettern oder in einem TarzanFilm mitspielen. Ich bin aber nicht traurig, wenn nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen. Die Liste schreibt mir nicht vor, was ich tun muss. Aber ich nehme mir jedes Jahr etwas Neues vor und füge es meiner Liste hinzu. Wir alle haben Träume, gib sie nicht auf, sondern lebe sie!“

g) Welches unterstrichene Wort passt?

westlicher, tropischer Teil des Atlantischen Ozeans Sumpfgebiet in Florida

Nebenmeer des Indischen Ozeans zwischen Nordost-Afrika und der Arabischen Halbinsel

Maya: Volk in Mittelamerika

h) Suche Guatemala im Atlas!

i) Beschrifte die Bilder mit Hilfe der orangen Wörter!

Malaria: durch Stechmücken übertragene Infektionskrankheit mit hohem Fieber

Colorado: US-Bundesstaat

Kopfjäger: Menschen, die Köpfe ihrer Feinde erbeuten

Kannibale: jemand, der Menschenfleisch verzehrt

Ararat: Vulkan in Ostanatolien

Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!

Auf welcher seiner Reisen hättest du ihn gerne begleitet und warum? Schreibe das hier auf!

Reise: weil

Welche Wünsche hat er sich nicht erfüllt? Kreuze an!

Die Geschichte mit dem Hammer von Paul

Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel: Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt, und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan; der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht´s mir wirklich.

Bevor du weiterliest, überlege, wie die Geschichte weitergehen könnte!

Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch bevor er „Guten Tag" sagen kann, schreit ihn unser Mann an: „Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel!“

vorgeschützt: vorgetäuscht

Stelle Überlegungen zu dieser Geschichte an! Nimm ein Blatt Papier und schreibe sie in Stichwörtern auf! Teile deine Überlegungen der Klasse mit!

a) Welche Macht haben negative Gedanken? b) Was wäre passiert, wenn der Mann sich durch den flüchtigen Gruß nicht gekränkt gefühlt hätte? c) Wie könnte die Geschichte weitergehen?

Versetze dich in die Rolle des Nachbarn und schreibe einen inneren Monolog! Überprüfe im Anschluss deinen Text mit der „Checkliste Innerer Monolog“ (Sprachbuch, S. 30/ Ü9)!

Tipp: Das „Rezept Innerer Monolog“ (Sprachbuch, S. 27) hilft dir beim Schreiben.

Also mein Nachbar, sein Verhalten war unmöglich, so kenne ich ihn...

Förderungsfähige Eltern von Gisela Rieger

Ein 16-jähriges Mädchen klagt der klugen Lieblingstante ihr Leid: „Jeden Tag gibt es Streit mit den Eltern. Ich verstehe sie einfach nicht mehr! Sie haben keinen Sinn für Modernes, haben altmodische Ansichten, sind bestimmend, konservativ, rückständig und einfach uncool!“

Die Tante nickt verständnisvoll: „Ich kann dich bestens verstehen. Als ich in deinem Alter war, ging es mir genauso mit meinen Eltern. Du musst nur ein wenig Geduld haben. Ältere Leute entwickeln sich langsamer. Meine Eltern hatten nach wenigen Jahren schon so viel dazugelernt, dass ich mich ganz vernünftig mit ihnen unterhalten konnte. Und du wirst es kaum glauben. Heute, nach fünfzehn Jahren, gehe ich jedes Mal zu meinen Eltern, wenn ich einen Rat brauche. Siehst du, so können die sich ändern!“

1 2 3

Wie hängt dieses Zitat mit der Geschichte zusammen? Schreibe deine Gedanken dazu auf!

Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen.

(Augustinus von Hippo, Bischof und Philosoph, 354 – 430)

Füge die Strophen zusammen, indem du die passenden Nummern sowie den Titel und den Namen des Dichters einsetzt!

1. Ärgerlich / Wilhelm Busch M 2. Die Feder/ Joachim Ringelnatz M 3. Im Winter / Georg Trakl

Titel:__________________________

Ein Federchen flog durch das Land; Ein Nilpferd schlummerte im Sand. Die Feder sprach: „Ich will es wecken!“ Sie liebte, andere zu necken.

So geht's immer, wie ich finde, Rief der Müller voller Zorn. Hat man Korn, so fehlts am Winde, Hat man Wind, so fehlt das Korn.

Autor:_______________________________

Titel:______________________________

Aus der Mühle schaut der Müller, Der so gerne mahlen will.

Stiller wird der Wind und stiller, Und die Mühle stehet still.

Titel: ________________________________

Der Acker leuchtet weiß und kalt. Der Himmel ist einsam und ungeheuer. Dohlen kreisen über dem Weiher Und Jäger steigen nieder vom Wald.

Aufs Nilpferd setzte sich die Feder Und streichelte sein dickes Leder.

Das Nilpferd sperrte auf den Rachen Und musste ungeheuer lachen.

Autor:_______________________________________

Ein Schweigen in schwarzen Wipfeln wohnt. Ein Feuerschein huscht aus den Hütten. Bisweilen schellt sehr fern ein Schlitten Und langsam steigt der graue Mond.

Autor: _____________________________

HB 17: Höre dir die Lösung an und überprüfe so dein Ergebnis!

Reimschema: Bestimme nun das Reimschema der Gedichte, indem du die Reimwörter in der entsprechenden Farbe unterstreichst!

Paarreim: a a b b Kreuzreim: a b a b Umarmender Reim: a b b a

Entscheide dich für ein Reimschema und verfasse selbst ein kurzes Gedicht!

Und so geht’s:

a)Überlege dir zuerst das Thema deines Gedichts! Dazu kannst du auch ein Cluster gestalten!

b) Verwende ein Reimlexikon! Gehe dazu ins Internet und suche unter dem Stichwort „Reimlexikon“!

c) Lies dein Gedicht mindestens zwei anderen Mitschülern oder Mitschülerinnen vor!

Dann kam dieser Freitag und er überlegte ziemlich lange, was er tun sollte. Er hatte auch ein bisschen Angst, denn in der Zeitung war letztens ein langes Gespräch mit einem Psychologen abgedruckt worden, das ihn ziemlich mitgenommen hatte. Menschen, die zurückgezogen lebten, würden im Laufe der Zeit immer seltsamer und gingen schließlich gar nicht mehr aus dem Haus.

Seitdem hatte er angefangen, in seinem Tagebuch genau zu notieren, wie oft er unabhängig von Schule und dringenden Besorgungen rausgegangen war und was er mit wem unternommen hatte. Seine Eltern waren bei solchen Fragen keine große Hilfe. Ihnen reichte es, dass ihr einziger Sohn keine Probleme machte und ganz nebenbei auch noch das Haus bewachte, wenn sie beruflich oder privat unterwegs waren.

Irgendwann gegen Abend hatte sich die Sache mit Inas Geburtstag von selbst entschieden. Keine Entscheidung war in solchen Fällen schließlich auch eine Entscheidung. Er würde also zu Hause bleiben. Seine Eltern waren wieder ausgegangen, er hatte seine Ruhe und konnte tun und lassen, was er wollte.

Kurz vor 8:00 Uhr abends klingelte es plötzlich. An der Tür stand Tim. Erst war Lars ein bisschen sauer. Fingen sie jetzt schon an, ihn abends abzuholen, das ging ja wohl entschieden zu weit. Dann aber sah er den Schmutz an Tims Händen und sein Schulterzucken in Richtung Fahrrad, das mit Platten auf dem Bürgersteig stand. Das war natürlich etwas anderes.

„Komm rein, da vorne rechts ist die Gästetoilette, da kannst du dir die Hände waschen.“ Während Tim hinter der Tür verschwand, überlegte Lars, wie er ihm helfen konnte. Einen Fahrradschlauch konnte er zwar nicht reparieren, aber sie hatten einige Fahrräder in der Garage stehen. Über die Frage, welches man nehmen sollte, musste er dann aber gar nicht mehr lange nachdenken. Tim kam nämlich zurück und hatte seine Panne anscheinend fast vergessen.

„Was machst du eigentlich an solch einem Abend, wo wir alle unterwegs sind?“ „Ach, ich sitze an meinen Gedichten...“ „Wie, du schreibst Gedichte?“

„Nein, nicht wirklich. Wenn ich ein schönes Gedicht finde, das schon etwas älter ist, dann versuche ich es umzuschreiben, dass es mir nicht nur von der Idee

Astronomie, die: Stern-, Himmelskunde als exakte

her gefällt. Manches drücken wir heute einfach anders aus.“

„Darf ich mal sehen?“ Damit hatte Lars kein Problem. Er wusste ja, dass Tim ziemlich tolerant war und auch niemanden gerne verletzte. Kurze Zeit später saßen sie zusammen und Lars war gespannt, was Tim sagen würde, nachdem er sich ein paar Beispiele durchgelesen hatte.

„Das ist ja unglaublich, was du aus diesen Gedichten machst, die wir in der Schule besprochen haben. Warum liest du die nicht zur Abwechslung mal im Deutschunterricht vor?“ „Ach, weißt du, ich bin nicht davon ausgegangen, dass ihr euch dafür interessiert. Ich wollte auch nicht noch mehr zu einem Außenseiter werden: Erstens nicht auf Feten gehen und dann auch noch Gedichte schreiben.“

Tim überlegte einige Zeit, dann meinte er plötzlich: „Du, da kann ich dir, glaube ich, helfen. Ich betreibe doch nebenbei Webseiten zu Themen der Astronomie. Ich hoffe ja immer noch, dass ich eines Tages einen neuen Planeten entdecke.“ Jetzt war Lars erst mal platt. Er war also nicht der einzige, der, ohne dass es die Klasse wusste, etwas Besonderes machte. Aber erst mal ging es jetzt um die Frage der Gedichte.

„Was haben die denn mit Astronomie zu tun?“, fragte er Tim vorsichtig. Der lächelte: „Gar nichts, aber ich weiß inzwischen, wie man Webseiten so gestaltet, dass nicht jeder sofort weiß, wer dahintersteckt. Da könnte man doch eine einrichten, auf der wir deine Gedichte unterbringen und dann melden wir uns einfach im Deutschunterricht und verweisen darauf. Mal sehen, wann den anderen auffällt, dass auf der Seite immer gerade die Gedichte zu finden sind, die wir gerade im Unterricht besprechen.“

Suche im Text jene Stellen, die die folgenden Fragen beantworten! Markiere die Textstellen mit den Buchstaben, die vor den Fragen stehen!

A Welche Aussage hat Lars nach dem Lesen der Zeitung ziemlich mitgenommen?

B Was macht Lars mit einem älteren Gedicht?

C Welche Überlegungen stellt Lars an, um Tim zu helfen?

D Was bedeutet der Satz, dass sich die Sache mit Inas Geburtstag selbst entschieden hat?

E Was könnte Lars noch mehr zum Außenseiter machen?

F Wie will Tim Lars’ Gedichte der Klasse vorstellen?

G Was notiert Lars in sein Tagebuch?

H Welcher Ausspruch von Tim macht Lars „platt“?

Formuliere nun die Antworten in deinem Heft in ganzen Sätzen und mit eigenen Worten!

Mache es wie Lars! Verfasse zu diesem Gedicht ein Parallelgedicht! Tipp: Denke dabei an alles, was dir Vergnügen bereitet!

Vergnügungen von Bertolt Brecht (1898 – 1956) Vergnügungen von

Dialektik: Kunst der Gesprächsführung/des

Unterstreiche beim Lesen dieses Beitrags aus dem Magazin „Geolino“ Themenschwerpunkte, die du besonders interessant findest, und kläre dir unbekannte Wörter!

Pubertät

Sie ist ganz plötzlich da, verdreht einem den Kopf und lässt den Stress daheim und in der Schule genauso wachsen wie Bart und Busen – die Pubertät.

Es klingt ganz harmlos im Biologie-Buch: „Pubertät“, heißt es da, „ist eine Entwicklungsphase, in der sich die Geschlechtsorgane weiterentwickeln, bis die Geschlechtsreife eintritt. Normalerweise verläuft die Pubertät zwischen dem 10. und 17. Lebensjahr.“ Aber im wahren Leben, da ist Pubertät … Gefühlschaos, Ärger mit den Eltern oder in der Schule und ein Körper, der irgendwie aus den Fugen gerät: Die Pubertät, so viel ist sicher, verwandelt Leib und Seele in Großbaustellen. In keiner anderen Lebensphase verändert sich ein Mensch so schnell und so sehr wie in der Pubertät. Wie kommt es dazu?

In der Pubertät verändert sich nicht nur der Körper, sondern auch Ansichten, Charakterzüge und manchmal auch der Freundeskreis. ...

Sich nichts mehr vorschreiben lassen: Damit machen es sich viele vielleicht schwer, aber sie können oft nicht anders. Denn nur, wenn sie sich mit den Eltern streiten und sich von deren Ansichten lösen, können sie ihre eigenen finden.

Dieser plötzliche Sinneswandel und die 1000 Gedanken haben einen guten Grund: Auch das Gehirn wird gründlich umgebaut. ...

Chaos im Kopf! Warum das Hirn verrückt spielt

Das Gehirn gleicht während der Pubertät einer großen Baustelle. Wenig genutzte Nervenverbindungen werden gekappt, wichtige Verbindungen zu „Informations-Autobahnen“ ausgebaut. So sortiert sich das Gehirn komplett neu, wird leistungsfähiger und schneller. Der präfrontale Kortex lässt uns vernünftig und überlegt handeln –eigentlich.

Nicht so in der Pubertät: Die Umbaumaßnahmen dauern dort am längsten, und alle Informationen müssen die Umleitung über den Mandelkern nehmen. Der steuert Bauchentscheidungen – und sorgt so dafür, dass man während der Pubertät wegen jeder Kleinigkeit explodiert.

Andere brauchen den noch größeren Kick: fahren darum mit dem Fahrrad eine Treppe runter oder trinken so viel Bier, bis sie irgendwann doppelt sehen.

Aussprüche

„Also ich finde die Zeit gar nicht so schlimm. Auch wenn man jetzt Konflikte hat, die gehören ja zum Leben. Und so was wird man ja auch später immer haben.“ Asha (15)

„Man reagiert oft über. Kleine Dinge machen einen auf einmal so rasend, dass man sich total dumm verhält.“

Jonas (15)

„Früher hieß es immer: Iiiihhh, Jungs! Und jetzt ist da viel mehr Anziehung. Man sucht nach dem anderen Geschlecht und möchte eine richtige Beziehung.“ Lotta (14)

„Ich habe mich darüber gefreut, als ich zum ersten Mal meine Periode hatte, weil man einfach merkt, dass man jetzt wirklich zur Frau wird.“ Lisa (14)

„Und wenn irgendjemand meint, befehlen zu müssen, dann lehnt man das sofort ab. Das möchte man schon aus Prinzip nicht annehmen.“

Marco (14)

„Klar, man probiert extreme Sachen aus. Es gibt Leute, die laufen nur in Schwarz mit Nieten rum. Die wollen provozieren. Vor allem dann, wenn Eltern es gar nicht mögen, dass sie solche Klamotten anziehen.“ Paul (14)

Das Gehirn von Jungen und Mädchen nimmt während der Pubertät Gefühle und Erlebnisse nämlich nicht mehr so stark wahr wie noch in der Kindheit. Reichte damals der Sprung vom Drei-Meter-Brett aus, um sich mutig zu fühlen, werden jetzt die Ansprüche höher und auch die Bereitschaft, echte Risiken einzugehen. In keinem anderen Lebensabschnitt passieren daher mehr Unfälle als in der Pubertät.

Aber manchmal geschieht auch das Gegenteil – und Mädchen und Jungen ziehen sich komplett zurück. Sie werden traurig, sind völlig überfordert von den vielen Veränderungen. Ganz gleich, wie man die Pubertät erlebt, dieses Niemandsland zwischen Kindheit und Erwachsensein – seltsam, komisch und ein bisschen schwierig ist es wohl irgendwie immer, für alle.

Beruhigend aber ist: Nach ein paar Jahren legt sich das Chaos meist wieder. Was dann bleibt, ist die Erinnerung an ein paar völlig verrückte Jahre.

Suche aus dem Artikel fünf Informationen heraus, die für dich neu waren!

Ich habe erfahren, dass

Ich habe gelesen, dass

Ich wusste nicht, dass

Dass

Begründe auch warum! 2 3

Schreibe hier einen Ausspruch aus der Seitenspalte auf, dem du nicht zustimmst!

Zitat:

Begründung:

Es war mir neu, dass ____________________________________________________________________________

mir neu.

1

Lest diese Kurzgeschichte im Tandem! Klärt unbekannte Wörter mit Hilfe des Wörterbuchs oder Duden online! Beantwortet die Fragen zum Text!

Fünfzehn von Reiner Kunze

Sie trägt einen Rock, den kann man nicht beschreiben, denn schon ein einziges Wort wäre zu lang. Ihr Schal dagegen ähnelt einer Doppelschleppe: lässig um den Hals geworfen, fällt er in ganzer Breite über Schienbein und Wade. (Am liebsten hätte sie einen Schal, an dem mindestens drei Großmütter zweieinhalb Jahre gestrickt haben – eine Art NiagaraFall aus Wolle. Ich glaube, von einem solchen Schal würde sie behaupten, dass er genau ihrem Lebensgefühl entspricht. Doch wer hat vor zweieinhalb Jahren wissen können, dass solche Schals heute Mode sein würden.) Zum Schal trägt sie Tennisschuhe, auf denen jeder ihrer Freunde und jede ihrer Freundinnen unterschrieben haben.

Sie ist fünfzehn Jahre alt und gibt nichts auf die Meinung uralter Leute – das sind alle Leute über dreißig. Könnte einer von ihnen sie verstehen, selbst wenn er sich bemühen würde? Ich bin über dreißig.

Wenn sie Musik hört, vibrieren noch im übernächsten Zimmer die Türfüllungen. Ich weiß, diese Lautstärke bedeutet für sie Lustgewinn. Teilbefriedigung ihres Bedürfnisses nach Protest. Überschallverdrängung unangenehmer logischer Schlüsse. Trance. Dennoch ertappe ich mich immer wieder bei einer Kurzschlussreaktion: Ich spüre plötzlich den Drang in mir, sie zu bitten, das Radio leiser zu stellen. Wie also könnte ich sie verstehen – bei diesem Nervensystem? Noch hinderlicher ist die Neigung, allzu hochragende Gedanken erden zu wollen.

Auf den Möbeln ihres Zimmers flockt der Staub. Unter ihrem Bett wallt er. Dazwischen liegen Haarklemmen, ein Taschenspiegel, Knautschlacklederreste, Schnellhefter, Apfelstiele, ein Plastikbeutel mit der Aufschrift ,,Der Duft der großen weiten Welt“, angelesene und übereinander gestülpte Bücher (Hesse, Karl May, Hölderlin), Jeans mit in sich gekehrten Hosenbeinen, halb- und dreiviertel gewendete Pullover, Strumpfhosen, Nylon und benutzte Taschentücher. (Die Ausläufer dieser Hügellandschaft erstrecken sich bis ins Bad und in die Küche.)

Ich weiß: Sie will sich nicht den Nichtigkeiten des Lebens ausliefern. Sie fürchtet die Einengung des Blicks, des Geistes. Sie fürchtet die Abstumpfung der Seele durch Wiederholung! Außerdem wägt sie

die Tätigkeiten gegeneinander ab nach dem Maß an Unlustgefühlen, das mit ihnen verbunden sein könnte, und betrachtet es als Ausdruck persönlicher Freiheit, die unlustintensiveren zu ignorieren.

Doch nicht nur, dass ich ab und zu heimlich ihr Zimmer wische, um ihre Mutter vor Herzkrämpfen zu bewahren, – ich muss mich auch der Versuchung erwehren, diese Nichtigkeiten ins Blickfeld zu rücken ... Einmal bin ich dieser Versuchung erlegen. Sie ekelt sich schrecklich vor Spinnen. Also sagte ich: „Unter deinem Bett waren zwei Spinnennester.“

Ihre mit lila Augentusche nachgedunkelten Lider verschwanden hinter den hervortretenden Augäpfeln, und sie begann ,,Iix! Ääx! Uh!“ zu rufen, so dass ihre Englischlehrerin, wäre sie zugegen gewesen, von soviel Kehlkopfknacklauten – englisch ,,glottal stops“ – ohnmächtig geworden wäre. „Und warum bauen die ihre Nester gerade bei mir unterm Bett?“ „Dort werden sie nicht oft gestört.“ Direkter wollte ich nicht werden, und sie ist intelligent.

Am Abend hatte sie ihr inneres Gleichgewicht wiedergewonnen. Im Bett liegend, machte sie einen fast überlegenen Eindruck. Ihre Hausschuhe standen auf dem Klavier. ,,Die stelle ich jetzt immer dorthin“, sagte sie. ,,Damit keine Spinnen hineinkriechen können.“

Wie ist das gemeint, dass ein einziges Wort für den Rock zu lang wäre?

Wer könnte der Erzähler sein?

Was meint der Erzähler mit Nichtigkeiten?

Welche Gegenstände geben dir Auskunft über die Hobbys der Tochter?

Was bereitet dem Vater Probleme?

Was glaubst du, empfindet der Vater für seine Tochter?

Welche Hinweise geben dir Aufschluss darüber?

Suche dir eine Partnerin oder einen Partner! Lest die Fragen und beantwortet sie gemeinsam auf einem Blatt!

Leseprobe: aus „In der Faulheit liegt die Kraft“ von Jakob M. Leonhardt

1 Mädchen sind magisch. Manche ihrer 2 Eigenschaften lassen sich einfach nicht

3 mit den Naturgesetzen erklären. Nina

4 Kamphagen zum Beispiel. Ich kenne sie,

5 seit wir vor vier Jahren zusammen auf die 6 Gesamtschule gekommen sind. Aber bis 7 jetzt hat sie mich ungefähr so sehr

8 interessiert wie ein Rezept für 9 Haferschleim.

10 Ich komme zur Schule und mache mich

11 wie üblich auf die Suche nach 12 jemandem, von dem ich die 13 Hausaufgaben abschreiben kann. Musti 14 muss ich gar nicht erst fragen, der macht

15 sie auch nie. Larissa von Eckstein kann

16 ich abhaken, die würde sich lieber mit 17 einem Gewicht an den Füßen in einer 18 Pfütze ertränken, als mir ihre

19 Hausaufgaben zu überlassen.

20 Dann fällt mein Blick auf Nina. Ich also 21 hin und: „Hey Nina. Kann ich Deutsch von 22 dir abschreiben? Bommel schlachtet mich,

23 wenn ich wieder mit `nem leeren Heft

24 aufkreuze.“

25 Sie zuckt mit den Schultern und sagt: „Geht

26 mir leider genauso. Was hältst du davon,

27 wenn wir einfach schwänzen?“

28 Überrascht sehe ich sie an. Ich dachte,

29 dieses Mädchen fehlt nie im Unterricht,

30 nicht einmal, wenn sie krank ist.

31 „Los Felix, wir verdrücken uns. Können

32 doch irgendwo Kaffee schlürfen gehen“,

33 hakt sie nach. „Cool“, sage ich nur. Wir

34 lassen dann nicht nur Deutsch sausen,

35 sondern den ganzen restlichen Schultag.

36 Hängen bei Starbucks rum und schlürfen

37 uns mit Frappuccino in die Nähe einer

38 Herzattacke.

39 Bangboombang. Laberlaber.

40 Die Zeit vergeht wie nichts.

41 Dann verabschieden wir uns am

42 Nachmittag mit einem innigen Hug und

43 einem tiefen Blick in die Augen. Ich sehe ihr

44 hinterher und denke nur: Boa, ist die süß!

45 Will haben!

46 Verdammt, ich bin mal wieder verliebt.

47 Muss das denn sein?

48 Verliebt sein ist Mist, weil: Ist totaler Stress.

49 Man muss dem Mädchen, auf das man es

50 abgesehen hat, beweisen, dass man ein

51 cooler Typ ist. Man muss auf sein Äußeres

52 achten, sich kämmen, die Zähne putzen,

53 ein Deo benutzen. Man muss aufpassen,

54 was man sagt, wie man sich gibt, wie man

55 rüberkommt.

56 Das ist kein Spaß, das ist harte Arbeit.

57 Schwitz und Doppelschwitz.

58 Andererseits hat Verliebtsein auch positive

59 Seiten. Dinge, die sonst wichtig sind, 60 spielen auf einmal keine Rolle mehr.

61 Schule, Fernsehen, Sport, Freunde treffen –62 alles nicht so wichtig. Stress mit Eltern,

63 Lehrern, Schwestern, mit anderen Jungen –64 alles egal.

65 Wichtig ist nur eins: Nina Kamphagen. Und 66 wie ich es anstelle, mit ihr

67 zusammenzukommen!

68 Weil: Boa, ist die süß! Will haben!

Boa! Gar nicht einfach zu verstehen diese Jugendsprache – Suche für jede Erklärung das passende Wort im Text und schreibe die Zeilennummer auf!

sich irgendwo zum Zeitvertreib aufhalten: _________________________ ( ) * wie etwas vom anderen verstanden wird: ____________________________ ( ) * einsaugen: ____________________ ( ) * aufgeben: ____________________________ ( ) * Umarmung: ___________ ( ) *

sich nicht aus der Fassung bringen lassen: ______________________ ( ) * Ausruf, der Erstaunen ausdrückt: __________ ( ) *

sich heimlich davonmachen: __________________________ ( )

Wie wird in dieser Leseprobe „Verliebtheit“ beschrieben? Tausche dich mit deiner Sitznachbarin oder deinem Sitznachbarn darüber aus!

In jedem Absatz fehlen Worte. Hole sie dir beim Lesen aus der rechten Seitenspalte und füge sie ein!

Von alten und neuen Medien

Beim „Medien“ denkt man oft zuerst an Fernsehen und Nachrichten, Computer und Soziale Medien. Aber Briefe und Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, Fotos und Filme, Handy, SMS und E-Mails und die Sprache kann man zu den „Medien“.

Was haben all diese Dinge gemeinsam?

Das Wort „Medien“ ist die des lateinischen Wortes „Medium“, das übersetzt „Mitte“ heißt. Ein Medium steht sozusagen zwei Menschen, die miteinander kommunizieren möchten. Medien spielen die als „Vermittler“, denn sie helfen dabei, Informationen in Form von Texten, Bildern und von einer Person zur weiterzuleiten. Sich informieren, bilden, unterhalten und austauschen – all das wird Medien möglich.

Weil Medien wie Fernsehen, Radio, Film, aber auch CDs sehr viele Menschen erreicht werden können, man diese auch als „Massenmedien“. „Medien“ es übrigens bereits im Mittelalter, ja sogar in der Antike! Damals haben aber natürlich nicht Radio oder Fernsehen als gedient. Vielmehr waren dies Menschen, die z. B. als wandernde von Hof zu Hof zogen und den Geschichten und „Nachrichten“ überbrachten.

Ist das neu?

Man könnte meinen, ein neu erschienenes ist ein neues Medium. Oder eine uralte ist ein altes Medium. Das stimmt aber nicht. Wenn von Neuen Medien die ist, dann sind damit Medien gemeint, welche die neueste verwenden. Neue Medien sind elektronisch und verwenden Daten in Form, zum Beispiel das E-Mail oder das World Wide Web. Im engeren Sinne sind jene Medien gemeint, die das benötigen.

Der Beginn der sozialen Medien – vor 5000 Jahren?

Neu waren im der Jahrhunderte natürlich ganz unterschiedliche Medien für uns Menschen und es gab viele Schritte und so manche großen „Sprünge“ zu unseren Neuen Medien.

Sicherlich hat die des Internets unglaublich viel verändert. Aber wichtige auf dem Weg zu den heutigen Medien gab es schon sehr viel früher!

Beispielsweise war die Nutzung der Elektrizität für und Maschinen revolutionär. Oder noch früher die Erfindung des Buchdrucks die Welt auf Kopf.

Einige Entdeckungen und, welche Voraussetzungen für die moderne Medienwelt sind, liegen sehr, sehr in der Menschheitsgeschichte zurück. Überleg mal: Die heutigen Medien wären vorstellbar, wenn nicht irgendwann die erfunden worden wäre. Das ist aber schon etwa 5 000 Jahre!

Kennst du diese Medien? Benenne sie!

Wort auch sogar zählen

Mehrzahl zwischen

Rolle Tönen anderen durch über bezeichnet gab Vermittler Sänger Adeligen Buch Website Rede Technologie digitaler Internet Laufe kleine bis Erfindung Meilensteine Licht stellte den Neuerungen weit kaum Schrift her

… eine Art Collage aus zufälligen Wörtern und Sätzen.

Die Wörter für dein FLARFGedicht, erhältst du über das Internet. Dazu werden verschiedenste

Suchbegriffe in eine Suchmaschine eingegeben und anschließend die Ergebnisse kopiert. Hat man eine bestimmte Anzahl an Ergebnissen, stellt man sie zu einem Text/ Gedicht zusammen.

FLARF ist wie ein Experiment, bei dem man mit Worten spielt und schaut, was für verrückte Sachen dabei rauskommen.

Es entstehen oft sehr witzige Texte.

Verfasse dein eigenes FLARF- Gedicht! Folge der Anleitung!

Notiere auf einem Notizzettel das Thema deines Gedichts und fünf dazu passende Stichwörter!

Schreibe dein Thema als Überschrift des Gedichts ganz oben in ein Word-Dokument!

Gib nun in einer Suchmaschine das erste Stichwort ein!

Gehe zur 5. Trefferseite, klicke dort auf den 5. Treffer und nimm die 5. Zeile im Fließtext von oben.

Markiere das 1. + 2. + 3. Wort von links und kopiere sie (Strg + C)!

Füge die drei Wörter im Word-Dokument unter deiner Überschrift ein (Strg + V)! Dann wiederhole diesen Vorgang mit den anderen vier Stichwörtern!

Hast du alle Wörter beisammen, kannst du sie solange umstellen, bis du mit deinem Gedicht zufrieden bist. ACHTUNG: Es dürfen keine neuen Wörter hinzugefügt werden.

Zum Schluss veranstaltet eine Wahl zum „FLARF-POET OFT THE UNIVERSE“!

Trage der Klasse dein Gedicht vor!

INSTA von Judith Hinterhofer

Instagram – Mehr als nur Fotos – Chancen und Herausforderungen für Jugendliche

Instagram gehört zu den beliebtesten sozialen Netzwerken, besonders bei Jugendlichen. Die App, die ursprünglich für das Teilen von Fotos entwickelt wurde, bietet heute zahlreiche Möglichkeiten: Neben Bildern und Videos kann man Storys posten, die nach 24 Stunden verschwinden, und Reels –kurze, kreative Clips – hochladen. Instagram ist ein Ort, um sich auszudrücken, Erlebnisse zu teilen und mit anderen in Kontakt zu bleiben.

Was macht Instagram so beliebt?

Ein Grund, warum Instagram so beliebt ist, liegt in der visuellen Gestaltung. Viele Jugendliche nutzen Instagram, um ihre Interessen und Hobbys zu zeigen, sei es Mode, Sport oder Reisen. Die App bietet zahlreiche Filter und Bearbeitungstools, mit denen Bilder professionell aussehen können. Likes und Kommentare geben außerdem direktes Feedback, was den Austausch anregt und Anerkennung vermittelt.

Die Kehrseite von Likes und Followern

Umgang mit Instagram

So viel Spaß Instagram auch macht, die Plattform hat auch Schattenseiten. Für viele Jugendliche steht der Wettbewerb um Likes und Follower im Vordergrund, was schnell zu einem Druck führen kann, sich perfekt zu präsentieren. Dies kann Stress verursachen und dazu führen, dass man sich ständig mit anderen vergleicht. Besonders inszenierte Fotos und „perfekte“ Körperbilder können das Selbstwertgefühl beeinträchtigen und das Gefühl auslösen, nicht gut genug zu sein.

Datenschutz und Privatsphäre Instagram sammelt viele Daten, wie das Nutzungsverhalten und Vorlieben, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Jugendliche sollten daher auf Privatsphäre-Einstellungen achten. Es ist ratsam, das Konto privat zu halten, damit nur bestätigte Follower die Inhalte sehen können. Zudem sollten persönliche Informationen wie Telefonnummer oder Wohnort nicht öffentlich geteilt werden.

Ein bewusster Umgang mit Instagram kann helfen, die Vorteile zu genießen und die Nachteile zu vermeiden. Hier einige Tipps:

•Überlege, was du postest: Poste nur Inhalte, die du auch in ein paar Jahren noch gerne sehen würdest.

•Grenzen setzen: Achte darauf, wie viel Zeit du auf Instagram verbringst.

•Selbstbewusst bleiben: Lass dich nicht von Likes und Followern beeinflussen.

6. 11. 2024, Wien

Reel (Clip): kurzes, unterhaltsames Video, das zwischen 15 und 60 Sekunden lang ist

visuell: durch das Auge aufgenommen

Tool: Werkzeug

Feedback: Rückmeldung

Like: online abgegebene positive Bewertung

Follower: Nutzerinnen und Nutzer einer Social Media Plattform, der einem anderen Nutzer folgt

Privatsphäre: nicht öffentlicher Bereich

Bildet Vierergruppen und besprecht die Fragen! Notiert eure Egebnisse und stellt sie der Klasse vor!

Wie steht ihr zu Instagram?

Wer von euch nutzt die App, wer nicht? Was spricht für, was gegen Instagram?

Suche dir eine Partnerin oder einen Partner! Sucht in den einzelnen Absätzen des Textes „INSTA“ von S. 23 die Schlüsselwörter und markiert sie!

Erstellt mit den Schlüsselwörtern ein Organigramm!

Titel:

Absatz 1

Absatz 3

Absatz 2

Absatz 4

Absatz 5

Fasst nun anhand der Schlüsselwörter die Grundaussagen jedes Absatzes in ein paar Sätzen zusammen und schreibt sie auf!

Absatz 1

Absatz 2

Absatz 3

Absatz 4

Absatz 5

Leseprobe: aus „Mein Leben im Hotel Royal – Warum mein Dackel mehr Follower hat als ich“ von Katy Birchall

Kapitel 1: Prinz Gustav hat meinen Selfiestick geklaut. Daher saß ich jetzt in seinem Wandschrank, während sein Personal Assistant dem Prinzen beibrachte, wie man sich perfekt in Pose schmiss.

„Bei Instagram kommt es allein aufs Selbstbewusstsein an“, erklärte der Assistant. Prinz Gustav schaute derweil nervös in den nächstbesten Spiegel und inspizierte seine Zähne. „Die Schultern schön locker, und dann zeigt denen, wer Ihr seid. Sie wollen Euer wahres Gesicht sehen.“

Ich linste durchs Schlüsselloch des Schranks. Draußen in der Suite hielt der Assistant gerade meinen Selfiestick hoch und wartete geduldig, während Prinz Gustav die Schultern kreisen ließ.

„Seid Ihr bereit?“ „Ich weiß nicht so recht, Freddie.“ Prinz Gustav stieß einen übertriebenen Seufzer aus. „Ich war mir so sicher, dass ich einen InstagramAccount will. Aber jetzt stresst mich die Vorstellung nur noch.“

„Das verstehe ich ja“, lenkte Freddie ein, „aber dafür bin ich schließlich da. Wir gehen alles gemeinsam durch. Es ist höchste Zeit, dass Ihr ein Profil bekommt. Glaubt mir, bald schießt Ihr in jeder Lebenssituation Selfies, ohne lange darüber nachzudenken.“

„Was mache ich mit meinem Kopf?“

„Das ist alles ganz einfach. Ich habe ausführlich recherchiert und die besten Apps heruntergeladen. Damit finden wir bestimmt den richtigen Filter.“ Freddie lotste Prinz Gustav näher ans Fenster. „Als Erstes brauchen wir optimale Lichtverhältnisse. Hier, bitte schön, das ist doch wunderbar. Und jetzt den Kopf leicht neigen.“

Beurteile nun den Auszug aus dem Jugendbuch!

„Ich komme mir vor wie ein Labrador.“

„Der Winkel ist großartig“, beharrte Freddie. „Einfach perfekt! Und jetzt nehmt den Selfiestick, und wenn Ihr das Gefühl habt, bereit zu sein, dann drückt auf den Knopf da unten.“

Misstrauisch nahm Prinz Gustav das Ende des mit rosa und silbernen Strasssteinen besetzten Selfiesticks entgegen und versuchte, die beste Position zu finden. Er fuchtelte so energisch mit dem Stab herum, dass er Freddie um ein Haar k. o. geschlagen hätte.

Wie war es möglich, dass jemand nicht mit einem Selfiestick umgehen konnte? Der Prinz war doch noch gar nicht so alt! Gab es in Schlössern denn nicht auch so was wie WLAN?

Freddie, der rasch den Kopf eingezogen hatte, reckte dem Prinzen vor Begeisterung zwei Daumen entgegen. Schweigen senkte sich über den Raum, während alle gebannt abwarteten. Prinz Gustav hielt den Kopf in Position und zupfte mit der freien Hand an seinem Hemdkragen herum, ehe er sich räusperte und die Lippen zu einem leichten Schmollmund verzog. Nach wenigen Sekunden war ein leises Klicken zu hören. ... Er hielt Prinz Gustav das Display hin, damit er sich selbst ansehen konnte. „Ich würde sagen, ein königlicher Volltreffer.“

„Nicht übel für mein erstes Selfie“, rief Prinz Gustav stolz. „Lass uns noch eins machen!“

Oh. Mein. Gott. Schlimmer konnte es echt nicht werden.

Der Textauszug ist einfach zu lesen. schwierig geschrieben.

Ich finde das Thema interessant. eher langweilig.

Die Personen wirken echt. gekünstelt. Ich möchte das Buch weiterlesen. nicht lesen

Lies die Fragen und notiere dir Antworten auf ein Blatt! Diskutiert in der Klasse darüber!

Kannst du dich in die Rolle des Prinzen hineinversetzen? Wie stehst du dazu? Wie steht die Person im Schrank dazu? Warum ist der Prinz gestresst?

Lies die folgenden Informationen!

Kreise bei jedem Text ein, was auf dich zutrifft!

PROFIL

ist mir bekanntwusste ich teilweiseist mir neu

Die meisten Jugendlichen haben ein Profil in einem sozialen Netzwerk, eine eigene Website oder einen Blog.

Auf diesen Profilen stellen sich Jugendliche selbst dar und präsentieren sich so der Internetgemeinde. Varianten gibt es dabei viele, aber auch ebenso viele Möglichkeiten, in Schwierigkeiten zu geraten.

Sinn und Zweck von sozialen Netzwerken ist es, Kontakte zu knüpfen und mit anderen Nutzerinnen und Nutzern in Verbindung zu bleiben. Dafür muss man zuerst eine Art virtuellen Steckbrief mit Angaben zur eigenen Person einrichten. Nun kann man von anderen gefunden werden oder selbst nach Nutzerinnen und Nutzern suchen und diese kontaktieren. Wird ein Kontakt bestätigt, kann man Informationen und Fotos austauschen, Videos oder Links empfehlen, Gruppen erstellen oder auch chatten.

Blogs oder Weblogs (zusammengesetzt aus den Wörtern „Web“ und „Log“ = Logbuch) sind Tagebucheinträge auf einer Internetseite. Herausgeberinnen und Herausgeber oder Verfasserinnen und Verfasser werden als Bloggerinnen und Blogger bezeichnet. Jede und jeder kann Blogs verfassen und Beiträge lesen. Meist können sie auch kommentiert werden. Neben Hobby-Bloggerinnen und -bloggern nutzen inzwischen auch professionelle Journalistinnen und Journalisten, aber auch Politikerinnen und Politiker und große Unternehmen diese Form der Web-Kommunikation.

Fotos und Grafiken sind wie Musikstücke, Videos und Programme urheberrechtlich geschützt. Wenn du ein fremdes Foto auf deine Website stellen willst, darfst du dies NUR MIT Zustimmung der Herstellerinnen und Hersteller tun.

Auch für private Websites oder Blogs gilt die Offenlegungspflicht. Du musst deinen NAMEN und WOHNORT (allerdings nicht die genaue Adresse) ständig und leicht auffindbar auf der Website zur Verfügung stellen.

Lies den Artikel „Sicher durchs Netz“! Markiere für dich wichtige Schlüsselwörter und -sätze!

Die oberste Regel im Web lautet:

GIB NICHT ZU VIEL VON DIR PREIS!

Ganz klar, soziale Netzwerke sind eine tolle Sache:

Nirgendwo sonst kannst du so einfach Kontakte pflegen, dich selbst im Netz präsentieren, neue Leute kennen lernen und Fotos oder Videos austauschen. Aber ganz ehrlich, hast du dir schon einmal darüber Gedanken gemacht, was andere Menschen mit deinen persönlichen Informationen alles anstellen können?

Warum ist es eigentlich so wichtig, persönliche Daten im Internet zu schützen?

Im Web ist man nicht so anonym, wie man glaubt: Alle Inhalte, die du in das Netz stellst, sind nicht nur deinen Freundinnen und Freunde zugänglich, sondern theoretisch auch für alle anderen Userinnen und Usern auf der Welt. Außerdem können all deine Einträge zu dir zurückverfolgt werden.

Alle Computer, die mit dem Internet verbunden sind, haben eine zuordenbare Adresse, über die sie eindeutig identifiziert werden können – die so genannte IP-Adresse. Das ist ein Zahlencode, der einem Rechner zugeordnet werden kann.

Wann immer eine Userin oder ein User zum Beispiel chattet, E-Mails verschickt oder Websites besucht, wird diese IP-Adresse gespeichert.

Diese Spuren sind nicht immer sofort einer bestimmten Person zuordenbar, können aber, wenn z. B. eine Anzeige bei der Polizei eingeht, miteinander verknüpft werden und führen dann zur Identität der Userin oder des Users. Auch Benutzerinnen und Benutzer desselben Computers können sehen, welche Websites besucht oder welche Programme aufgerufen wurden.

MAN HINTERLÄSST ALSO SPUREN, WENN MAN SICH IM INTERNET BEWEGT!

Das Internet vergisst nicht

Beispielsweise Fotos, die du heute cool findest, können dir in einigen Jahren sehr unangenehm und peinlich sein. ABER einmal veröffentlichte Daten sind oft nicht mehr zu entfernen und können dir sogar bei deiner späteren Jobsuche schaden.

Wie kann ich mich und meine Daten in sozialen Netzwerken schützen?

Gib keine persönlichen Daten (voller Name, Wohnadresse, Telefonnummer, Kontonummer usw.) von dir bekannt. Diese Informationen über dich ermöglichen es nämlich Fremden, dich im „echten“ Leben aufzuspüren.

Veröffentliche keine Bilder und Texte, die dir später schaden könnten. Bedenke, dass du auch keine Bilder

von deinen Freundinnen und Freunden ins Netz stellen darfst, wenn diese „nachteilig“ dargestellt werden.

Nutze die Einstellungsoptionen in sozialen Netzwerken für mehr „Privatsphäre“, indem du zum Beispiel den Zugriff auf dein Profil nur deinen Freundinnen und Freunden erlaubst.

Verwende sichere Passwörter (eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen) und halte diese geheim!

Solltest du von Userinnen oder Usern in einem sozialen Netzwerk belästigt werden, kannst du diese Personen blockieren (lassen). Kontaktiere die Betreiberin oder den Betreiber der Seite, falls die Belästigung nicht aufhört.

Erstelle in deinem Heft anhand deiner Schlüsselwörter/ -sätze ein Organigramm! Verfasse anschließend ein Exzerpt mit persönlicher Stellungnahme!

Ordne die folgenden acht Tipps den Erklärungen richtig zu!

Nicht alles ist wahr!

Urheberrechte beachten!

Schütze deine Privatsphäre!

Quellen angeben!

Das Recht am eigenen Bild!

Auch im Web gibt es Regeln!

Bei kleinsten Zweifeln Hilfe suchen!

ACHT TIPPS: So surfst du richtig!

Computer schützen! 1 2 3 4 5 6 7 8 1

Alles, was man im realen Leben nicht tun sollte oder nicht tun darf, sollte man auch in der virtuellen Welt des Internets bleiben lassen.

__________________________________________________________________________________________

Überlege dir genau, welche Informationen du über dich im Web öffentlich machst! Gib, wenn möglich, keine persönlichen Daten wie deinen vollständigen Namen, deine genaue Wohnadresse, deine Handynummer usw. bekannt! Halte Passwörter auch vor deinen Freund/innen geheim!

__________________________________________________________________________________________

Oft ist nicht klar, woher Informationen stammen und man weiß nicht, wer die Inhalte in das Netz gestellt hat. Sei misstrauisch und überprüfe Informationen besser mehrfach!

__________________________________________________________________________________________

Das Anbieten und Weiterverwenden von Texten, Musik, Videos, Bildern und Software ist ohne Einwilligung der Urheber/innen verboten. Dies stellt eine strafbare Handlung dar.

__________________________________________________________________________________________

Das Verbreiten von Fotos oder Videos, die andere Personen nachteilig darstellen, ist verboten. Frage zur Sicherheit immer zuerst die Abgebildeten, ob sie mit der Veröffentlichung einverstanden sind!

__________________________________________________________________________________________

Wenn du zum Beispiel für ein Referat Textauszüge von anderen Autoren und Autorinnen verwendest, musst du eine dazugehörige Quellenangabe machen, um klarzustellen, dass es sich dabei nicht um dein eigenes Werk handelt.

__________________________________________________________________________________________

Verwende zum Schutz deines Computers und deiner Daten ein Anti-Viren-Programm und aktualisiere es regelmäßig! Bring auch laufend deine Software auf den aktuellsten Stand, am besten per automatischem Update!

Reagiere nicht auf irritierende oder gar bedrohliche Nachrichten! Suche dir stets Hilfe, wenn du auch nur kleinste Zweifel hast, damit später daraus erst gar keine Probleme werden!

Ja, es gab einmal ein Internet ohne Google, denn am Anfang der Geschichte der Suchmaschine stand Archie. 1990 an einer kanadischen Universität entwickelt, gehörte die erste Suchmaschine der Welt bald zu den am meisten genutzten Internetdiensten. Mit Archie konnten aber keine Texte durchsucht werden, sondern lediglich Dateien und Ordner. Die Dateien wurden gesammelt, anschließend sortiert und den Benutzern aufbereitet zur Verfügung gestellt. Mit der Ausbreitung des World Wide Web im Jahr 1993 gingen dann immer mehr Webseiten ans Netz wie Yahoo, Lycos und Alta Vista, die das Geschäft mit der Websuche unter sich aufteilten.

1998 betrat Google die Bühne und hatte sofort Erfolg. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Google schon von Anfang an neben dem Inhalt einer Webseite auch deren Popularität in das Ranking der Suchergebnisse miteinbezog. Da Google als Erster nach der besten Seite, die zu einer Suche passt, fahndete, konnte die Menge an unsinnigen Suchergebnissen – sprich Spam – minimiert werden. Außerdem bestach Google durch hohe Geschwindigkeit und übersichtliche Oberfläche.

Interessant wird es, wenn man Google selbst googelt. Dabei stellt sich heraus, dass Google eine große Firma in den USA ist. Sie ist also mehr als nur eine Suchmaschine, denn zu dieser Firma gehören auch Youtube und ein eigenes Forschungslabor. Dort wurden immer mehr zusätzliche Leistungen wie Google Bilder, Google Maps, Google Mail, Google Übersetzer usw. entwickelt. Bis heute wächst die Zahl der Nutzer und Nutzerinnen, die Google als Suchmaschine verwenden, stetig an.

Ob lustige Videos, die neuesten Nachrichten oder die besten Computerspiele, im riesigen und damit total unübersichtlichen Internet findet man alles Mögliche. Für das Internet, das wie ein Spinnennetz die Welt umspannt, besitzen Suchmaschinen eigene Computerprogramme. Diese „Spiders“ haben die Aufgabe, den ganzen Tag lang durch das Internet zu surfen, um genau die Seiten zu finden, die jemand sucht. Sind sie mit einer Webseite fertig, folgen sie einfach den weiterführenden Links. Mit diesem Netz aus Links springen sie von Seite zu Seite und stellen einen Überblick her, was auf den einzelnen Internetseiten steht. Dabei verwenden Suchmaschinen einen „Index“. Diesen Index kann man sich wie das „Stichwortverzeichnis“ eines Buches vorstellen. Doch anstelle von Seitenzahlen enthält der Index die Internetadressen (URL) der Dokumente, auf denen bestimmte Stichwörter auftauchen. So erhalten wir eine Liste mit tausenden Ergebnissen, in denen überall unser Suchbegriff vorkommt.

Suchmaschinen zählen zu den am häufigsten genutzten Diensten im Internet. Sie sind kostenlos, denn sie verdienen Geld mit bezahlter Werbung, die im Kontext des Suchbegriffes geschaltet wird. Gibt man bei „Google“ oder „Bing“ etwa den Begriff „Spielzeug“ ein, so erscheint auch Spielzeugwerbung. Bei Google und Facebook sollten sich die Benutzer/innen jedoch immer bewusst sein, dass ihre Daten gesammelt und weiterverwendet werden.

Schreibe die folgenden Fragen zu den passenden Absätzen in die Seitenspalten!

Markiere die zutreffenden Antworten als Schlüsselwörter, -sätze!

Wie verdienen Suchmaschinen ihr Geld? M Wie treffen Suchmaschinen im Internet ihre Auswahl? M Wo und wann gab es die erste Suchmaschine? M Wodurch wurde

Google so erfolgreich? M Womit vergleicht man das Internet? M Was erfährt man, wenn man „Google“ googelt?

Datei: elektronischer Bestand an Dokumenten

Ordner: Teil des Speicherplatzes einer Festplatte, in dem Dateien abgelegt werden

online gehen: an das Internet angeschlossen werden, im Internet veröffentlicht werden

Ranking: Rangliste, in der jemand etwas nach Größe, Leistung, Erfolg usw. einordnet

minimieren: verkleinern

surfen: im Internet wahllos oder gezielt nach Informationen suchen

Links: grafisch gekennzeichnete Verknüpfung mit einer anderen Datei

1990 wurde die erste Suchmaschine der Welt, die Archie genannt wurde, an einer kanadischen Universität entwickelt. Archie konnte aber keine Texte durchsuchen, sondern lediglich Dateien und Ordner. Mit der Ausbreitung des World Wide Web im Jahr 1993 gingen dann immer mehr Webseiten online. Bald teilten Suchmaschinen wie Yahoo, Lycos und Alta Vista das Geschäft mit der Websuche unter sich auf.

1998 startete die Suchmaschine Google und war sofort erfolgreich. Als erste Suchmaschine fahndete sie nach den besten Seiten, die zu einer Suche passten. Mit diesem erstellten Ranking konnte die Menge an unsinnigen Suchergebnissen – sprich Spam – minimiert werden. Außerdem bestach Google durch seine hohe Geschwindigkeit und seine übersichtlich gestaltete Oberfläche.

____________________________________________________________________

Ob lustige Videos, die neuesten Nachrichten oder die besten Computerspiele, im Internet findet man alles Mögliche. Das Internet ist wie ein Spinnennetz, das die Welt umspannt. Um hier das beste Ergebnis zu finden, benutzen Suchmaschinen eigene kleine Computerprogramme. Diese „Spiders“ (deutsch: Spinnen) haben die Aufgabe, den ganzen Tag lang durch das Internet zu surfen. So finden die Spinnen genau die Seiten, die jemand sucht. Sind sie mit einer Webseite fertig, folgen sie einfach den weiterführenden Links.

Mit diesem Netz aus Links springen die Spinnen also von Seite zu Seite. Sie stellen einen Überblick her, was auf den einzelnen Internetseiten steht. Dabei verwenden Suchmaschinen einen „Index“. Diesen Index kann man sich wie das „Stichwortverzeichnis“ eines Buches vorstellen. Doch anstelle von Seitenzahlen enthält der Index die Internetadressen (URL) der Dokumente, auf denen bestimmte Stichwörter auftauchen. So erhalten wir eine Liste mit tausenden Ergebnissen, in denen überall unser Suchbegriff vorkommt.

____________________________________________________________________

Suchmaschinen zählen zu den am häufigsten genutzten Diensten im Internet. Sie sind kostenlos, da sie ihr Geld mit bezahlter Werbung verdienen. Diese Werbung hängt aber immer mit dem Suchbegriff zusammen. Gibt man zum Beispiel bei „Google“ oder „Bing“ den Begriff „Spielzeug“ ein, so erscheint auch Spielzeugwerbung.

ACHTUNG: viele SocialMediaPlattformen sammeln deine Daten und verwenden sie weiter! 1

Ordne die folgenden Überschriften den Inhalten zu und schreibe sie auf die freien Linien!

Spinnen surfen durch das Internet M Warum sind Suchmaschinen kostenlos? M Ein Index für Internetadressen M Warum war gerade Google so erfolgreich? M Die ersten Suchmaschinen

Überfliege den Artikel nochmals und markiere die Erklärung für folgende Wörter:

Die Anfänge

Bereits in alten Zeiten war es den Menschen wichtig, Neuigkeiten zu erfahren. Im Mittelalter nutzte man in Europa das Lehnwort „tidinge“ für Nachrichten oder Berichte. Im antiken Rom wurden tägliche Nachrichtenblätter, bekannt als „Acta Diurna“, für die Bürger ausgestellt. Diese frühen „Zeitungen“ waren eine Sammlung von wichtigen Informationen, die auf Tafeln oder Papier geschrieben und an öffentlichen Orten aufgehängt, vorgetragen oder vorgesungen wurden.

Der Buchdruck und die ersten gedruckten Zeitungen

Mit der Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg im 15. Jahrhundert änderte sich die Verbreitung von Nachrichten. Texte konnten nun in größerer Stückzahl hergestellt werden. Besonders revolutionär war die Rotationsmaschine. Sie erlaubte es, Papierbögen kontinuierlich zu bedrucken und somit die Produktion von Zeitungen effizienter machte. Die erste gedruckte Zeitung der Welt, die „Relation“, erschien 1605 in Deutschland. Sie nutzte Holzschnitte und Kupferstiche, um Bilder und Illustrationen darzustellen, was die Artikel lebendiger und interessanter machte.

Die Blütezeit der Zeitung

Im 19. Jahrhundert erreichte die Zeitungsbranche einen Höhepunkt. Die Erfindung der Telegrafie konnten Nachrichten schnell über weite Strecken übermittelt werden. Die Zeitung wurde zu einer wichtigen Quelle für aktuelle Informationen. Sie berichteten über globale Ereignisse, politische Debatten und lokale Neuigkeiten. Die Menschen lasen erstmals am Frühstückstisch, was auf der anderen Seite der Welt geschah.

Die moderne Ära und das digitale Zeitalter

Heute, im digitalen Zeitalter, hat sich die Art und Weise, wie wir Nachrichten konsumieren, weiterentwickelt. Die OnlineNachrichten haben die traditionellen Printmedien ergänzt und in manchen Fällen sogar ersetzt. Trotzdem gibt es nach wie vor gedruckte Zeitungen, die mit Hilfe modernster Drucktechnologien wie der Rotationsmaschine hergestellt werden. Diese klassischen Medien bleiben für viele ein wichtiger Bestandteil ihres täglichen Lebens.

Lies dir den Text Absatz für Absatz genau durch! Schlag unbekannte Wörter im Wörterbuch oder Duden online nach! Markiere für dich wichtige Schlüsselwörter, -sätze und schreib sie auf einen Stichwortzettel!

Bildet Vierergruppen! Teilt euch gegenseitig mit Hilfe eurer Stichwortzettel Informationen über den Text mit!

Der Beginn

Früher, als es noch keine Handys oder Computer gab, wollten die Menschen auf dem Laufenden bleiben. In Rom, vor sehr langer Zeit, gab es „Acta Diurna“ genannte Blätter, die wie eine Zeitung funktionierten. „Acta Diurna“ bedeutet „tägliche Nachrichten“. Sie wurden an Plätzen aufgehängt, wo viele Menschen vorbeiliefen, damit alle die neuesten Geschichten lesen konnten.

Die ersten Zeitungen zum Blättern

Im 15. Jahrhundert kam der Buchdruck auf, erfunden von Johannes Gutenberg. Dies machte es möglich, viele Kopien von Texten schnell zu drucken. Die allererste Zeitung, so wie wir sie heute kennen, kam 1605 in Deutschland heraus und hieß „Relation“. Nach dieser Zeitung fingen immer mehr Leute in Europa an, ihre eigenen Zeitungen zu drucken.

Im 19. Jahrhundert, mit der Erfindung der Telegrafie, wurden Zeitungen richtig beliebt. Sie waren die Hauptquelle für Neuigkeiten, von großen politischen Ereignissen bis hin zu kleinen lokalen Geschichten. Jetzt konnten die Leute beim Frühstück lesen, was auf der ganzen Welt geschah.

Heute, im Zeitalter des Internets, beziehen viele Menschen ihre Nachrichten digital über Handys und Computer. Aber es gibt auch noch gedruckte Zeitungen. Sie werden mit großen Maschinen, den Rotationsmaschinen, gedruckt und sind für einige Leute ein wichtiger Teil ihres Tages. Zeitungen existieren schon lange und sind nach wie vor eine wichtige Quelle, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Sucht euch eine Partnerin oder einen Partner zum Frage- und Antwort- Lesen (M1, S 8)! Schreibt im Anschluss gemeinsam die wichtigsten Informationen des Textes auf den Stichwortzettel! Teilt eure Informationen der Klasse mit!

Meine Notizen:

Ihr habt alle dieselbe Zeitung, aus der eine Mitspielerin oder ein Mitspieler einen Artikel auswählt. Ohne Schlagzeile und Anreißerzeile wird der Bericht laut vorgelesen. Wer zuerst den Bericht gefunden hat, unterbricht sofort die Vorleserin oder den Vorleser und ruft STOPP. Dann setzt die Person an der gestoppten Stelle das Lesen fort, bis die nächste Mitspielerin oder der nächste Mitspieler STOPP ruft und weiterliest. Das Spiel endet mit dem Ende des Berichtes.

Einer oder eine von euch sucht sich eine Schlagzeile aus der Zeitung aus, die der Mitspielerin oder dem Mitspieler vorgelesen wird. Nun muss diese oder dieser die Schlagzeile so schnell wie möglich in der Zeitung finden. Dann wechselt die Rollen!

Lies deiner Partnerin oder deinem Partner einen Zeitungstext mit unterschiedlicher Betonung vor, z. B. eine Politikerin, ein Politiker, eine Pensionistin, ein Pensionist, eine gestresste Managerin, ein gestresster Manager, eine Lehrerin, ein Lehrer usw. Deine Partnerin oder dein Partner ergänzt nun deinen Vortrag spontan mit der passenden Gestik und Mimik.

Ressort-Bingo – Ein Spiel für die ganze Klasse

1 Alle tragen folgende Ressorts auf dem Spielplan in beliebiger Reihenfolge ein!

Innenpolitik M Außenpolitik M Kultur M Sport M Chronik M International M Wirtschaft M Klatsch & Tratsch MAnzeigen

1 Deine Lehrerin oder dein Lehrer liest nun eine Schlagzeile aus der Zeitung vor. Aus welchem Ressort stammt diese?

1 Weißt du es, lege eine Münze auf das entsprechende Ressort! Tipp: Du benötigst maximal sechs Münzen. War deine Antwort richtig, darf die Münze liegen bleiben.

1 Wer als Erster drei Münzen nebeneinander oder untereinander in einer Reihe platziert hat, ruft BINGO und hat gewonnen.

SPIELPLAN

HB 18: Hören will gelernt sein – ...und so geht’s!

1. Lies dir vor jedem Hörbeispiel die Fragen und Antwortmöglichkeiten durch!

2. Höre dann genau zu! Die Beispiele werden zweimal hintereinander abgespielt

3. Nun kreuze die EINE richtige Antwort an!

Beispiel 1:

In welchem Bezirk liegt Großebersdorf?

Hollabrunn Mistelbach Eibesbrunn

Beispiel 2:

Weswegen musste der Achtjährige im Spital nicht behandelt werden?

Kopfschmerzen

Erbrechen

Beispiel 3:

„Michael“ ist ein...

Taifun

Tornado

Übelkeit

Bauchschmerzen

Hurrikan

Orkan

In welchem mittelamerikanischen Land richtete „Michael“ bereits Schäden an?

El Salvador

Mexiko

Beispiel 4:

Guatemala

Chile

Welche Veränderungen bewirkte bereits die globale Erwärmung um 1,5 Grad?

sinkende Meeresspiegel

extreme Wetterphänomene

Hervorbringen neuer Pflanzenarten

ertragreichere Ernten

sinkende Wassertemperaturen

Vermehrung des arktischen Eises

Lies die Artikel! Überlege, welcher eine Zeitungsente sein könnte! Schreibe deine Begründung auf!

Ängstlicher Einbrecher alarmiert die Polizei

In Rumänien rief ein Einbrecher im April 2015 selbst die Polizei an den Tatort seines Verbrechens. Er war in ein Haus in Benesti eingedrungen, als er ein verdächtiges Geräusch hörte. Aus Angst vor einem weiteren Einbrecher versteckte sich der Mann unter einem Bett und rief sicherheitshalber die Polizei.

Begründung:

Reichster Hund der Welt

Ihrem geliebten Hund „Gunther IV.“ hinterließ die deutsche Gräfin Carlotta Liebenfürst ihr gesamtes Vermögen, geschätzte 100 Millionen Schweizer Franken. „Gunther IV.“ wird sogar von einem eigenen Koch verwöhnt.

Lies den folgenden Text! Suche den „Text im Text“ und schreibe ihn auf“

Eine Zeitungsente ist eine falsche Nachricht in der Zeitung. Manchmal passiert das aus Versehen, weil jemand etwas missverstanden hat. Aber einige Leute erfinden auch absichtlich Enten, um andere zu täuschen. Das ist nicht richtig, denn Nachrichten sollten wahr sein. Wenn eine Ente aufgedeckt wird, müssen Zeitungen das klarstellen. Sie sagen dann, dass sie einen Fehler gemacht haben. Es ist wichtig, kritisch zu sein und nicht alles sofort zu glauben, was man liest. Immer nachdenken und prüfen, ob eine Geschichte wirklich stimmt, das hilft, Enten zu erkennen. Hast du schon einmal eine Zeitungsente entdeckt und wie hast du reagiert?

Lies zuerst die Kurzgeschichte!

Da sowohl hier als auch jenseits des Flusses allerhand Schauergeschichten verbreitet werden darüber, was sich letzten Freitag Vormittag auf der Trinidad-Brücke abgespielt hat, so bringe ich eine wahrheitsgemäße Darstellung jener Vorfälle, die geeignet ist, allen alten Weibern den Mund zu stopfen. Mein Zeuge ist Don Gasparro Schüetzli, ein Mann, der seit Jahren die Rangierlokomotive „Elvira“ führt und als vorsichtiger und erfahrener Staatsbürger bekannt ist.

Ich, der verheiratete Minenarbeiter Pedro Alverde, beschritt an jenem Vormittag die Trinidad-Brücke von der Station Santa Anna aus, um mich nach Aranagua zu begeben, da ich meine Gattin besuchen und meinen Anspruch auf eine Silberader anmelden wollte, die ich in Rocca Palumba gefunden hatte. Nun weiß man ja, was unsere Brücke vorstellt: Seit fünfzehn Jahren schwindelt sie sich „provisorisch“ über den Fluss und ist dabei so baufällig, dass den Kaimanen unten auf der Sandbank jedes Mal der Mund wässerig wird, wenn ein Zug hinüberdampft. Im Grunde ein auf spinnenbeinigen, wurmstichigen Pfeilern ruhendes Schienengeleise, das notdürftig durch Holzschwellen zusammengehalten wird.

Als ich etwa die Mitte der Brücke erreicht hatte, kam es mir vor, als ob die Schwellen merkwürdig zitterten und die Schienen wie unter einem Druck ächzten. Ich wandte mich blitzschnell um und sah eine ungeheure Güterzuglokomotive rasch auf mich zufahren. Ich schrie und winkte mit dem Arm, allein die Lokomotive fuhr mit unveränderter Geschwindigkeit drauflos: Wahrscheinlich erzählten sich die Maschinisten gerade etwas Interessantes. Zur Seite springen konnte man nicht, auch war der nächste Brückenpfeiler zu weit entfernt, und darum tat ich, was jedermann getan hätte – ich klammerte mich mit den Händen an eine Bahnschwelle zwischen den Schienen und ließ

Trinidad-Brücke: Brücke in Bolivien

Weib/ Weiber: veraltete Bezeichnung für Frau bzw. Ehefrau, die im Mittelalter neutral, aber seit dem 17. Jhdt. abwertend verwendet wird

rangieren: Eisenbahnwagen auf ein anderes Gleis fahren

Silberader: silberhaltige Gesteinsschicht

provisorisch: vorübergehend, behelfsmäßig

Kaiman: Krokodilart

mich hinunterhängen. Plötzlich baumelte ich über dem furchtbaren Abgrund. Mit Funkensprühen fuhr jetzt die Lokomotive über mich hinweg.

Als der letzte Waggon endlich vorübergerollt war, machte ich angestrengte Versuche, wieder nach oben zu kommen. Ich schwang mich wie an einer Reckstange auf und ab, um endlich mit den Füßen eine andere Schwelle fest zu kriegen. Aber das ging nicht, weil man Gefahr lief, mit der Hand vom eigenen Balken abzurutschen. Dann versuchte ich, mich hinaufzustemmen, aber mein Rucksack hinten war zu schwer. Dann versuchte ich es mit einem Bauchaufschwung, doch stellte sich’s heraus, dass ich jetzt dazu bereits zu schwach war.

Sandbank: Anhäufung von Sand oder Schlamm in Flüssen und Meeren

wurmstichig: vom Holzwurm befallen

Pfeiler: senkrechte Stütze, die dazu dient, größere Teile eines Bauwerks zu tragen

Schwelle: Balken, auf dem das Gleis befestigt ist

ächzen: stöhnen

sich umwenden: sich umdrehen

Maschinist: Fachkraft zur Überwachung einer Maschine

Und endlich versuchte ich, wenigstens die eine Hand von der anderen Seite um den Balken herumzubekommen, damit ich über der umschlungenen Schwelle die Hände festhalten und also sicherer hängen konnte. Dazu hätte ich aber einen Sekundenbruchteil an einer Hand hängen müssen – und ich fühlte plötzlich: dazu reichte es nicht mehr. Und so blieb ich, mit einer Anmeldung in der Tasche, mitten in der Luft hängen und schrie, so laut ich konnte. Aber der Fluss ist breit.

Es war heiß; alles schien zu schlafen. Ich riskierte einen Blick in die Tiefe und sah ein paar dunkle Striche an der Sandbank. Das waren Kaimane. Unterdessen hatte sich ein zweiter Mann von Santa Anna auf den Weg gemacht. Ein Angler hat mir erzählt, dass das sehr merkwürdig ausgesehen habe: wie von der Brückenmitte etwas kleines Schwarzes herunterhing und wie eine andere kleine Figur sich langsam näherte. Diese war Ramon Guijarro, ein Mann, dessen Charaktereigenschaften nach ein paar Schritten ans volle Licht treten werden. Er wollte ebenfalls nach Aranagua – aber um einer Anzeige zu entgehen. Einer Anzeige wegen fortgesetzten Pferdediebstahls. Als er mein Schreien hörte, beeilte er sich, und bald hörte ich seinen Sprung von Schwelle zu Schwelle. Er kam mir wie ein Engel vom Himmel vor. Er blieb plötzlich vor meiner Schwelle stehen. Und was ich jetzt bringe, ist wörtlich:

„Machst du Turnübungen, he?“, fragte Guijarro und steckte die Hände in die Taschen.

„Halt mich fest! – Gott sei Dank, dass du gekommen bist... Zieh, zieh, ich muss sonst gleich loslassen!'“, schrie ich zu seinen Füßen hinauf.

„Was gibst du mir dafür?“, fragte Guijarro und spuckte in den Fluss.

„Zehn Pesos.“

„Das ist zu wenig", sagte er nachdenklich. „Bedenke –ich rette dir das Leben!“

„Wie viel willst du?“, brüllte ich. „Schnell: Fünfzehn? Zwanzig? Fünfundzwanzig? – Santissima, ich muss gleich loslassen!“

„Wie viel hast du bei dir?“

„Sechsundvierzig Pesos – oh, so halt mich doch...“

„Geht in Ordnung“, meinte Ramon Guijarro und beugte sich über die Schwelle, um mir zu helfen.

Doch in diesem Augenblick bewog ihn ein dumpfes Geräusch, sich schnell umzublicken. Der ungestüm anwachsende Leib einer Lokomotive kam in voller Fahrt auf ihn zu. Mit einem Fluch hatte Ramon gerade noch Zeit, sich geschwind an die Bahnschwelle zu hängen – an meine Bahnschwelle, mit dem Gesicht mir zugekehrt, mit seinen Augen in meinen Augen!

Der stämmige Guijarro hing mit seinem Gesicht dicht gegenüber meinem und schaute mich wütend an. Ich aber fühlte mich unsäglich elend – ich schlenkerte mit den Füßen – ich hatte keine Kraft mehr, die entsetzliche Schwelle festzuhalten – und klemmte plötzlich Guijarros Leib, der sich zuckend wehrte, mit meinen Beinen wie eine Zange fest! Nachdem ich so einen neuen Halt bekommen, ließ ich meine Linke von der Schwelle abgleiten und umschlang den Mann mit meinem frei gewordenen Arm.

Ich empfand ein wunderbares Gefühl des Gerettetseins. Das war ja seine eigene Schuld, warum hatte er mich nicht gleich emporgezogen!

Pesos: Währungseinheit in Süd- und Mittelamerika

Santissima: Du lieber Himmel ungestüm: stürmisch, wild

Dann konnte auch meine Rechte die Schwelle nicht mehr halten – und nun hing Ramon Guijarro mit einer doppelten Menschenlast von der Brücke herunter und schrie seinerseits, so laut er konnte. Mich abzuschütteln, wagte er nicht, denn er wäre mit mir zusammen in die Tiefe gestürzt. An irgendetwas muss sich der Mensch im Leben halten.

Indessen hatte die Lokomotive (denn es war bloß eine Rangierlokomotive und kein ganzer Zug – aber wer konnte das von den Schienen aus sehen?) kurz vor dieser Unglücksstelle Halt gemacht. Und Don Gasparro Schüetzli, der Maschinist, kletterte längs des Kessels nach vorn und ließ sich über die Laternen vorsichtig aufs Geleise herunter. Er hatte von Santa Anna aus beobachtet, wie mitten auf der Brücke zwei Männer plauderten: einer oben stehend, der andere unten hängend – und das war ihm verdächtig vorgekommen! Darum hatte er seiner alten „Elvira“ Volldampf gegeben, um sich an der Unterhaltung zu beteiligen.

Ramon fauchte mich unterdessen an wie eine Katze: „Bestie! Loslassen, du Vampir! ... Ich kann nicht mehr halten!“, brüllte er und versuchte dazwischen mit Beißen, mich von sich loszulösen.

Aber ich dachte nicht daran! Ich wich den Zähnen mit abgewandtem Kopf aus und klammerte mich nur umso fester an meinen einzigen Halt. In diesem Augenblick war Don Gasparro bis an die Schwelle heran gelaufen. Er sah zwei ins Holz verkrampfte Hände, unter deren Fingernägeln Blut hervorquoll, und auf der anderen Seite der Schwelle eine dritte, fieberhaft ausgestreckte Hand – die meine. Diese einzige Hand, welche frei war, packte der Maschinist fest an. Und zog. Allein – zugleich hörte er einen lang gezogenen Schrei und sah die blutigen Hände von der Schwelle abgleiten.

Ramon Guijarro hatte die Doppellast nicht mehr halten können ... Einen Augenblick noch schlenkerte er kopfabwärts, in meinen Beinen hängend, verzweifelt suchte ich mit meiner freien Linken nach ihm zu greifen – und dann stürzte Ramon Guijarro, immer kleiner werdend, in die Tiefe. Weiß spritzte das Flusswasser auf. Die Kaimane machten sich von der Sandbank wohl auf den Weg.

Don Gasparro aber zog mich jetzt mit einem Ruck nach oben. Er sagte mir später, dass er mich wie ein hilfloses, zitterndes kleines Kind auf die Lokomotive habe tragen müssen. Und während die „Elvira“ langsam ihren Weg nach Aranagua fortsetzte, hatte

ich mich bald soweit gefasst, um Don Gasparro den Hergang der Sache zu erzählen.

„Das ist ihm recht geschehen!“, meinte er. „Warum feilschte er? Warum war er nicht mit zehn Pesos zufrieden? ...Er hat übrigens bei Lebzeiten Pferde gestohlen ... Friede seiner Seele!“

Bekanntlich macht die Bahn kurz vor Aranagua hart an dem Fluss einen Bogen. Als wir so langsam am Ufer herfuhren, sahen wir plötzlich, wie sich aus dem Wasser irgendetwas erhob, das über und über mit Schlamm und Pflanzen bedeckt war. Eine menschliche Gestalt, die mit Würde dem Ufer zustrebte und wie eine Art Flussgott an Land stieg.

Und als wir hielten, schien uns auf einmal, als ob die Gestalt eine gewisse Ähnlichkeit hätte...

Kessel: unter Druck stehendes Gefäß

feilschen: hartnäckig um einen niedrigen Preis verhandeln

Würde: hier R Haltung, Stolz