3

www.eS quirrel.at

Monyk, Schreiner, Brzobohaty, Mann

Verlag

GESCHICHTE FÜR ALLE

3

Verlag

Monyk, Schreiner, Brzobohaty, Mann

bearbeitet von Eva Schreiner

Lade die eSquirrel Lern-App auf dein Smartphone, wähle dieses Buch aus, gib den Code ein und los geht’s!

GPALLE3

rrel .at

Dieses Buch ist laut Bescheid des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung vom 3. 4. 2025 (GZ: 2024-0.246.129) gemäß § 14 Abs. 2 und 5 des Schulunterrichtsgesetzes, BGBL. Nr. 472/86, und gemäß den derzeit geltenden Lehrplänen als für den Unterrichtsgebrauch für die 3. Klasse an Mittelschulen und für die 3. Klasse an allgemein bildenden höheren Schulen - Unterstufe im Unterrichtsgegenstand Geschichte und Politische Bildung (Lehrplan 2023) geeignet erklärt.

Deine Übungs-App:

Auf eSquirrel findest du zu jedem Kapitel viele Übungen.

Häufig verwendete Abkürzungen:

Abb: Abbildung

D: Darstellung

K: Karte

ÖNB: Österreichische Nationalbibliothek

OeNB: Österreichische Nationalbank

Verlag

Q: Quelle

KHM: Kunsthistorisches Museum (Wien) RZ: Rekonstruktionszeichnung

NHM: Naturhistorisches Museum (Wien)

Kopierverbot:

Dieses Werk ist für den Einsatz im Schulunterricht bestimmt. Laut Urheberrecht in der gültigen Fassung des Urheberrechtsgesetzes (§ 42 (6)) darf es weder ganz noch in Teilen kopiert oder vervielfältigt werden.

Umschlagbilder: Eva Schreiner, Elisabeth Monyk, istockphotoscom: Thomas_Marchhart, wikimedia commons: ford company

Schulbuchnummer: 220.926

© Olympe Verlag GmbH, Oberwaltersdorf, 2025

Alle Rechte vorbehalten Vervielfältigungen jeder Art gesetzlich verboten 7. Auflage (2025)

Lektorat: Marion Ramell, BA Umschlaggestaltung, Satz, Layout: Raoul Krischanitz, Wien, transmitterdesign.com Sprecherin/Sprecher der Hörbeispiele: Roswitha Szyszkowitz, Clemens Matzka Grafik: Raoul Krischanitz, transmitterdesign.com Druck, Bindung: Druckerei Berger, Horn Bildrechte: © Bildrecht/Wien, 2025

ISBN: 978-3-903328-52-5

Olympe Verlag

DIE NEUZEIT BRINGT VERÄNDERUNG

DAS ZEITALTER DER INDUSTRIALISIERUNG

KOLONIALISMUS, IMPERIALISMUS UND RASSISMUS

1. Kolonialismus

2. Imperialismus

3. Die Aufteilung der Welt

4. Der Vielvölkerstaat Österreich

5. Das Osmanische Reich – ein Vielvölkerstaat

BONUS-SEITE: Alltag, Kunst und Kultur im Vielvölkerstaat

1. Migration – Integration – Asyl

Statistiken untersuchen

2. Wien im 19. Jahrhundert – Zentrum der Zuwanderung

3. Auswanderung in die USA

4. Österreich – Ein Einwanderungsland?

DER ERSTE WELTKRIEG

1. Nationalismus und Imperialismus führen zum Ersten Weltkrieg

2. Der Verlauf des Ersten Weltkriegs

3. Kindheit und Jugend während des Ersten Weltkriegs

M7: Feldpostkarten und Feldpostbriefe untersuchen

4. Das Ende des Ersten Weltkriegs und seine Folgen

Humanitäres Völkerrecht

IDENTITÄTEN

1. Was ist Identität?

Eine Pro- und Contra-Diskussion

2. Nationale Identitäten

3. Europäische Identität

WAHLEN UND WÄHLEN

1. Du hast die Wahl

Die Entwicklung des Wahlrechts

2. Politische Parteien in Österreich

Wahlplakate analysieren

3. Wahlwerbung

MEINE BUCH-RALLYE

Damit du dein neues Buch besser kennenlernst, haben wir 11 Aufgaben für dich zusammengestellt. Nach ihrer Lösung wirst du dich bestens in deinem Buch zurechtfinden.

1. INHALTSVERZEICHNIS: Schlage das Inhaltsverzeichnis in deinem Buch auf! Die mit Großbuchstaben in Farbe geschriebenen Überschriften sind die Hauptthemen. Lies sie durch!

Welches Thema interessiert dich am meisten? Schreibe es auf!

2. FLIEßTEXT: Auf den Textseiten erhältst du einen ersten Einblick in die verschiedenen Themen, mit denen du dich im Unterricht beschäftigen wirst. So erfährst du auf S. 86 von der Entwicklung des Frauenwahlrechts.

Notiere Stationen des Wahlrechts für Frauen!

Verlag

3. INFORMATION: Im Fließtext und in den Seitenspalten findest du immer wieder zusätzliche Informationen, die dein Wissen erweitern. Gib den Titel der Zusatzinformation auf S. 77 an!

4. SEITENSPALTEN: Sie sind wirklich interessant für dich, denn dort findest du...

...Erklärungen für die im Fließtext orange markierten Wörter! Suche die Erklärung für „Hausmacht“ im 1. Großkapitel „Aspekte neuzeitlicher Kulturen“ und schreibe sie auf!

Erörtert anhand von Normen, die euch selbst betreffen, was bei ihrer Übertretung geschehen kann!

analysieren: etwas genau betrachten; zerlegen

...Aufgaben mit einem Symbol in Grün, Blau und Magenta. Die Farben zeigen dir, ob du etwas Gelerntes wiederholen, anwenden oder darüber nachdenken sollst. Suche nach jeweils drei weiteren Operatoren (= Handlungsanweisungen) in den Seitenspalten und ordne sie richtig zu!

5. SCHRIFTLICHE QUELLEN UND DARSTELLUNGEN: Viele Aufgaben, die es zu lösen gilt, beziehen sich auf schriftliche Quellen oder Darstellungen. Sie sind im Buch farbig umrandet und mit Q oder D gekennzeichnet. Blättere zu S. 54 und schreibe den Artikel 10 der Rechte der Frau und Bürgerin hier auf!

6. BILDLICHE QUELLEN UND DARSTELLUNGEN: Im Buch gibt es auch viele Fotos, Gemälde Rekonstruktionszeichnungen und Karikaturen. Sie sind auch nummeriert und oft mit Aufgaben versehen! Gehe auf S. 57 und schreibe auf, wie die Bildunterschrift der Karikatur lautet!

Bildlegende:

7. AUFGABEN: Fast jedes Unterkapitel endet mit der oder den Seite(n) „Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe“. Hier kannst du dein Wissen und Können testen und die neu erworbenen Kompetenzen (gekennzeichnet durch die drei Farben) anwenden. Gehe auf S. 116 und schreibe auf, wie die Anleitung zu Aufgabe 4 lautet!

Verlag

8. METHODENSEITEN : Sie zeigen dir Schritt für Schritt, wie du arbeiten sollst! Suche die Methodenseite STATISTIKEN UNTERSUCHEN und schreibe auf, was du bei Schritt 3 machen sollst!

SCHRITT 3:

9. BONUS-SEITE : Diese kannst du machen, musst aber nicht. Du kannst sie auch für die Vorbereitung zu einem Referat verwenden. Gehe zur Bonus-Seite „Der Aufstieg der Habsburger“ und gib den Namen von Maximilans Ehefrau an!

10. KOMPETENZ-CHECK & BUCHTIPPS: Am Ende jedes Großkapitels kannst du selbst einschätzen, was du kannst. Hier findest du auch Buchtipps zum Vertiefen deiner Kenntnisse. Gehe zum Kompetenzcheck „DAS ZEITALTER DER INDUSTRIALISIERUNG“ und gib an, wie die Autorin des Buches „Die Stimme der Frauen“ heißt!

11. In deinem Buch gibt es auch Hörbeispiele. Scanne mit deinem Handy den QR-Code ein und höre dir an, was es Interessantes zu erfahren gibt!

1. GELEHRTE BEGINNEN, DIE WELT ZU ERFORSCHEN

Im Mittelalter glaubten die Menschen, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums sei und sich die Sonne um sie drehe – das sogenannte geozentrische Weltbild Hingegen ist die Idee, dass man im Mittelalter dachte, die Erde sei eine Scheibe, eine Erfindung aus dem 19. Jahrhundert. Dass die Erde eine Kugel ist, war schon in der Antike bekannt. Die Vorstellung, am Rand der Erde liege die Hölle, gehört nicht zu den echten mittelalterlichen Überzeugungen.

Schon lange vor dem 15. Jahrhundert beobachteten Menschen die Natur. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts, zu Beginn der Neuzeit, begannen jedoch immer mehr Gelehrte, sich intensiver mit wissenschaftlichen Beobachtungen und Experimenten zu befassen. Diese wurden wichtiger als das Studium alter Bücher. Durch ihre Beobachtungen lernten die Gelehrten die Geheimnisse der Natur besser kennen.

Einer dieser Gelehrten war der Astronom Nikolaus Kopernikus (1473 – 1543), der aus dem heutigen Polen stammte. Er studierte unter anderem in Bologna und Padua Medizin und Kirchenrecht. Kurz vor seinem Tod veröffentlichte er eine Schrift, in der er die Bahnen der Planeten um die Sonne beschrieb.

Kopernikus fand heraus, dass die Erde ebenso ein Planet ist und sich wie alle anderen Planeten um die Sonne dreht. Dies nennt man das Heliozentrische Weltbild.

Verlag

Der Mathematiker Johannes Kepler und der Astronom Galileo Galilei erweiterten im 17. Jh. dieses „Kopernikanische Weltbild“.

Galilei (1564 – 1642) unterrichtete nach dem Studium der Mathematik als Hochschullehrer an den Universitäten in Pisa und Padua. Hier baute er ein Teleskop, mit dem er seine Himmelsbeobachtungen durchführte. 1630 veröffentlichte er ein Buch, in dem er das geozentrische dem heliozentrischen Weltbild gegenüberstellte. Wegen dieser Schrift musste er in einem Inquisitionsverfahren seine Lehre, dass die Erde sich um die Sonne bewegt, widerrufen. Einer später erfundenen Legende nach soll er bei diesem Verfahren gegen ihn gesagt haben: Eppur si muove! (Und sie bewegt sich doch!).

Neben der Astronomie entwickelten sich auch andere Einzelwissenschaften wie Medizin und Physik. Die Menschen gelangten zu neuen Erkenntnissen und wussten bald mehr über die Geheimnisse der Natur.

Geo: Erde heißt auf Griechisch „geo“.

zentrisch: im Mittelpunkt

Gelehrter, der: ein Mensch, der sehr viel weiß Astronom, der: beschäftigt sich mit der Stern- und Himmelskunde

Helio: Sonne heißt auf Griechisch „helios“.

Abb. 1: Beschreibe mit eigenen Worten einer Mitschülerin / einem Mitschüler eines dieser beiden Weltbilder!

Teleskop, das: Fernrohr Inquisition, die: kirchliches Beweisverfahren, welches 1215 eingeführt wurde

Abb. 2: Fernrohr aus dem Besitz Galileis (1630, Museo delle Scienze, Florenz) Mit diesem Galileo-Fernrohr betrachtete er 1609 als Erster Planeten und Sterne.

Reflektiere, warum die katholische Kirche die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht anerkannte! Schreibe deine Überlegungen in Stichpunkten auf und bereite eine kurze Erklärung vor, die du der Klasse präsentierst!

2. TECHNISCHE ERFINDUNGEN VERÄNDERN DAS LEBEN

Diskutiert in Vierergruppen, ob der Buchdruck oder die Digitalisierung einschneidendere Auswirkungen auf das Leben der Menschen hatte!

Vergleicht die Bedeutung beider Entwicklungen für Gesellschaft, Kultur und Kommunikation und stellt eure Ergebnisse abschließend vor!

Auch heute verändern Erfindungen und Entwicklungen unser tägliches Leben. Wir leben in einer Zeit rascher Veränderungen. Kommunikationsmittel, die vor einigen Jahren als modern galten, wie einfache Mobiltelefone (Handys), wurden mittlerweile von Smartphones und anderen fortschrittlichen Technologien abgelöst. Was früher neu und innovativ war, ist heute oft schon veraltet.

Abb. 1: Besprecht zu zweit, warum man den Buchdruck auch „Schwarze Kunst“ nennt!

Erklärt, was die Menschen lernen mussten, um Nutzen aus dem Buchdruck zu ziehen!

Erkläre, welche Bedeutung diese Entwicklungen und Erfindungen heute noch haben!

Wähle eine dieser Erfindungen aus und verfasse dazu einen kurzen Text über die heutige Bedeutung der damaligen Erfindung! Erstelle dazu ein Plakat!

Bewerte die Auswirkungen des Schießpulvers auf den Ritterstand!

Auch zu Beginn der Neuzeit sollte sich das Leben großer Teile der Bevölkerung in Europa durch viele bedeutende Erfindungen verändern.

BUCHDRUCK: Johannes Gutenberg erfand um 1450 in Mainz den Buchdruck. Er entwickelte bewegliche Bleilettern. Dazu erfand er ein Handgießinstrument, um unterschiedliche Lettern gießen zu können.

Verlag

TASCHENUHR: Der Schlossermeister Peter Henlein baute bereits kurz nach 1500 Kleinuhren aus Eisen, die überall hin mitgenommen werden konnten. Das „Nürnberger Eierlein“ galt lange Zeit als die erste Taschenuhr, stammt jedoch nicht von Peter Henlein und ist weitaus später datiert.

Abb. 1: einige Erfindungen der Neuzeit

FERNROHR: Um 1608 erfand der holländische Brillenmacher Hans Lipperhey das Fernrohr. Dieses wurde von Galileo Galilei weiterentwickelt.

Bedeutende Erfindungen

MIKROSKOP: Mit dieser Erfindung konnte man eine 250-fache Vergrößerung erreichen.

Für die Kriegsführung entscheidend, wurde die Erfindung der Hakenbüchse. Geübte Soldaten konnten mit dieser frühen Feuerwaffe etwa einen Schuss pro Minute abfeuern, was die Kampftechnik grundlegend veränderte.

Das Schießpulver und der Kompass wurden zwar in Europa „erfunden“, waren aber davor schon den Chinesen bekannt.

3. HUMANISMUS UND RENAISSANCE

Der Humanismus

In der Zeit des Humanismus stand der Mensch im Mittelpunkt des Denkens. Die Gelehrten bewunderten die antike Kultur und beschäftigten sich sehr intensiv mit den Autoren des Altertums. Sie lasen deren Texte in der Originalsprache.

Q1: „Gargantua und Pantagruel“ – (fünfbändiges Werk von Francois Rabelais/1494 – 1553)

Der Vater belehrt seinen Sohn: „Ich wünsche und verlange, dass du die Sprachen vollkommen erlernst: erstens das Griechische, […] zweitens Latein und das Hebräische wegen der Heiligen Schriften, und desgleichen Chaldäisch und Arabisch.“

Aus: Rabelais, Francois: Gargantua und Pantagruel. Band 1. Aus dem Französischen übersetzt von Widmer, Walter; Horst, Karl August. Wien (1970), S. 356.

Der Humanismus nahm seinen Ausgang von Italien. Der Reichtum der Handelsherren von Genua, Pisa, Venedig und anderer italienischer Städte förderte das Entstehen einer neuen Lebensart. Die Freude am Leben, an der Schönheit der Kunst und das Interesse am Wissen zeichnete die Humanisten aus.

Nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen im Jahre 1453 flüchteten viele Gelehrte nach Italien. Sie brachten neben ihrem eigenen Wissen auch viele wertvolle antike griechische Schriften mit. Berühmte Humanisten waren Erasmus von Rotterdam, Ulrich von Hutten und Petrarca.

Die Renaissance

Die Renaissance war ein Zeitabschnitt, in dem Wissenschaft und Kunst gefördert wurden. Es galt als Ideal, den Griechen und Römern nachzueifern. Die Antike wurde als Vorbild gesehen. Deshalb nennt man die Renaissance auch die Wiedergeburt der Antike. Durch den neu entstandenen Buchdruck verbreiteten sich die Gedanken des Humanismus und der Renaissance sehr schnell.

Die Kunst der Renaissance löste die Gotik ab. In der Malerei kam es zu Darstellungen aus dem Alltagsleben. Das Porträt gewann an Bedeutung. Die Menschen und die Natur wurden wirklichkeitsnah abgebildet.

Im Baustil und in der Bildhauerei wurden die Formen der Antike übernommen. In der Renaissance entdeckte man auch die Perspektive. Mit ihrer Hilfe kann eine Raumtiefe vorgetäuscht werden.

Albrecht Dürer

Olympe Verlag

Der berühmte Maler Albrecht Dürer zeichnete diesen Feldhasen 1502. Der Feldhase ist in der Albertina (Wien) und wird nur ganz selten öffentlich gezeigt, weil diese alte Zeichnung sehr lichtempfindlich ist.

Abb. 1: Der Feldhase – Aquarell von Albrecht Dürer (1502); Albertina Wien

Humanismus, der: von lateinisch „humanitas“; bedeutet Menschlichkeit

Chaldäer, die: semitisches Volk in Südmesopotamien im 1. Jt. v. Chr.

semitisch: Semitisch bezieht sich auf eine Sprachfamilie, die die semitischen Sprachen umfasst. Dazu gehören unter anderem Hebräisch, Arabisch, Aramäisch und Amharisch. Diese Sprachen stammen ursprünglich aus dem Nahen Osten und Nordafrika.

Q1: Fasse den Wunsch des Vaters an seinen Sohn mit eigenen Worten zusammen!

Erkläre, warum das Studium fremdsprachiger Texte in der Renaissance mehr Bedeutung bekam!

Erörtert in Partnerarbeit den Wert der Kenntnis mehrerer Sprachen im 16. Jahrhundert!

Diskutiert in der Klasse, welche Rolle Bildung und Mehrsprachigkeit in der Renaissance spielten und vergleicht sie mit der Bedeutung von Bildung und Sprachen heute!

wirklichkeitsnah: der Wirklichkeit nahekommend

Perspektive, die: Raumtiefe

Genie: ein besonders kluger Mensch

konzipieren: einen Entwurf anfertigen

Leonardo da Vinci (Rötelzeichnung um 1512); Königliche Bibliothek zu Torino

Sixtinische Kapelle: Kirche im Vatikan

Abb. 5: Davidstatue (1501 –1504), Galleria dell´Accademia, Florenz

HB 1: Mehr über den Bau der Sixtinischen Kapelle erfährst du in HB 1!

Künstler der Renaissance

Einer der vielseitigsten Künstler war Leonardo da Vinci . Er war Maler, Bildhauer, Baumeister, Bronzegießer, Erfinder und Kriegsingenieur – ein richtiges Universalgenie. Leonardo da Vinci konzipierte viele Dinge, die erst viel später neu erfunden wurden. Dazu zählen Flugzeug, Fallschirm und Panzer.

Olympe Verlag

Entscheide anschließend, ob es sich um eine Quelle oder um eine Darstellung handelt!

Quelle Darstellung

Begründe deine Entscheidung!

Leonardo da Vinci war auch ein genialer Zeichner und führte genaue Beobachtungen der Natur und des menschlichen Körpers durch. So untersuchte er Muskeln, Organe und Skelette an Leichen und setzte seine Erkenntnisse bei der Entwicklung von Hebeln, Gelenken und Maschinenteilen ein.

Damit niemand seine Unterlagen lesen konnte, schrieb Leonardo da Vinci in einer Geheimschrift, die auch Spiegelschrift genannt wird. Bei seinem Tod hinterließ er 13.000 Seiten an Zeichnungen und Notizen. Davon blieben 7.000 bis heute erhalten.

Eines der berühmtesten Werke von Leonardo da Vinci ist das Portrait der Mona Lisa.

Michelangelo Buonarotti war neben Leonardo da Vinci einer der berühmtesten Bildhauer, Maler und Baumeister seiner Zeit. Er baute im Auftrag des Papstes die Peterskirche in Rom fertig. In der Sixtinischen Kapelle kann man sein berühmtes Deckengemälde, das die Schöpfungsgeschichte zeigt, bewundern. Seine mehr als fünf Meter hohe Statue des Jünglings David steht in Florenz.

Abb. 3: Deckengemälde in der Sixtinischen Kapelle

Weitere berühmte Maler der Renaissance waren Tizian, Boticelli, Raphael, Brueghel der Ältere und Hans Holbein.

Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!

In diesem Setzkasten aus der Buchdruckerwerkstatt haben sich sieben wichtige Begriffe und Eigennamen versteckt. Finde sie, indem du senkrecht und waagrecht suchst!

Verlag

Hier siehst du einige Skizzen und Texte von Leonardo da Vinci. Analysiere die Skizzen und Texte. Achte dabei auf:

• Inhalt der Skizzen (z. B. Gegenstände, Menschen, Bewegungen)

• Thema oder Idee der Darstellung

• Zweck der Skizzen (z. B. Forschung, Beobachtung, Erfindung)

• Zusammenhang zwischen Bild und Text

• Gestaltung der Skizzen (z. B. Linienführung, Details, Perspektive)

Diese Erfindung ist aus Holz und hat Pedale. Die Verbindungsstange fehlt noch.

Diese Maschine enthält bereits viele grundlegende Bauteile, welche später für die Beherrschung der Lüfte ausschlaggebend waren

Bei diesem Modell eines Helikopters zieht sich die Luftschraube selbst in die Höhe

Dieses erste Modell eines Fahrzeuges hat ein Differential mit Zahnrädern. Die Räder drehen sich unterschiedlich.

Entscheide, bei welchen der Abbildungen/Texte es sich um eine Quelle oder eine Darstellung handelt, indem du Q für Quelle und D für Darstellung einträgst!

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, auch Deklaration der Menschenrechte oder UN-Menschenrechtscharta oder kurz AEMR, sind unverbindliche Empfehlungen der Vereinten Nationen zu den allgemeinen Grundsätzen der Menschenrechte. Sie wurde am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Palais de Chaillot in Paris genehmigt und verkündet.

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

1948

Artikel 1: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. [...]

Artikel 3: Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.

Artikel 4: Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel sind in allen ihren Formen verboten.

Begründung: Begründung: Begründung:

Begründung: Begründung: Begründung: 4

Begründe nun deine Entscheidung in der Tabelle!

Blättere nun in diesem Buch und suche jeweils drei Beispiele für eine ...

M1 HERRSCHERGEMÄLDE ENTSCHLÜSSELN

Herrscherinnen und Herrscher ließen sich gerne abbilden oder porträtieren, um Gegner einzuschüchtern, einen Heiratsantrag zu machen oder um ihren Nachfahren in

1. SCHRITT: Informationen suchen

D

Erinnerung zu bleiben. Dabei ließen sie sich nicht immer wirklichkeitsgetreu malen. Um Herrschergemälde zu entschlüsseln, folge dieser Anleitung!

Finde heraus, welche Informationen dir zu einem Herrschergemälde zur Verfügung stehen!

Fließtext im Buch Bildlegende Informationstext Internet

In wessen Auftrag wurde das Bild erstellt?

2. SCHRITT: Beschreibung des Gemäldes

D

Studiere das Gemälde genau und beschreibe, was du siehst!

Welche Personen und Gegenstände sind zu erkennen? Welche Herrscherin oder welcher Herrscher wird dargestellt? Welche Herrschaftssymbole oder Insignien sind sichtbar (Krone, Zepter, Thron, usw.)?

3. SCHRITT: Analyse des Gemäldes

D

Kläre folgende Fragen!

Untersuche den Aufbau des Bildes: Wie ist die Herrscherin oder der Herrscher positioniert?

Welche Farben werden verwendet und welche Wirkung erzeugen sie?

Welche Symbole und Gegenstände haben eine besondere Bedeutung?

Was vermittelt die Körpersprache oder der Gesichtsausdruck der Herrscherfigur?

4. SCHRITT: Deutung und Bewertung

D

Nimm eine abschließende Interpretation des Herrschergemäldes vor! Überlege, welche Absicht hinter dem Gemälde steckt. Warum wurde es gemalt?

Was könnte das Gemälde über die Macht und Herrschaft der dargestellten Person sagen?

1

Entschlüssle das Herrschergemälde in deinem Heft!

Tipp: Verwende dazu den Informationstext und die Fragen aus den einzelnen Schritten. Du musst nicht alle Fragen beantworten, wähle aber insgesamt mindestens 8 aus!

Maria Theresia (1717 – 1780) war Erzherzogin von Österreich und Königin von Ungarn und Böhmen. Ihr Gemahl Franz Stephan von Lothringen wurde 1745 zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation gekrönt. Deshalb nannte man Maria Theresia allgemein „Kaiserin Maria Theresia“. Mit diesem Gemälde zeigt der Hofmaler Martin van Meyten Maria Theresia als „Erste Dame Europas“. Auf dem Gemälde trägt sie ein kostbares Kleid aus Spitze. Zu ihrer Rechten liegen die ungarische Stephanskrone, die böhmische Wenzelskrone und der österreichische Erzherzogshut als Symbole ihrer Macht und Würde.

Olympe Verlag

An wen richtet sich das Gemälde? Was soll es bei der Betrachterin oder beim Betrachter auslösen? Wird etwas betont oder weggelassen? Warum könnten bestimmte Aspekte verschwiegen worden sein? Wie wirkt die dargestellte Person auf den ersten Blick?

BONUS-SEITE DER AUFSTIEG DER HABSBURGER

Die Heirats- und Erbpolitik der Habsburger

Zu Beginn der Neuzeit herrschte in Österreich Maximilian I. (1459 –1519) aus dem Herrschergeschlecht der Habsburger. Durch geschickte Heirats- und Erbpolitik vergrößerte er seine Hausmacht. Er heiratete die damals reichste Erbtochter Europas – Maria von Burgund. Dies war der Beginn des Aufstiegs der Habsburger.

D1: Zitat aus der Zeit Maximilians I. (nach 1490)

Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube! Kriege führen mögen andere, du, glückliches Österreich, heirate.

Aus: Kudla, Hubertus: Lexikon der lateinischen Zitate. München (2001), S. 172.

Abb. 1: Maximilian I. (Ölgemälde von Albrecht Dürer, 1519, KHM) Heiratspolitik, die: durch Heiraten ihre/seine Macht vergrößern Erbpolitik, die: Erbverträge abschließen, die eine Vergrößerung des Landes bringen Hausmacht, die: Gebiete, die einer adeligen Familie gehören und weitervererbt werden

D1: Formuliere die Hauptaussage dieses Zitats in eigenen Worten! (Es ist nicht bekannt, von wem dieses Zitat stammt – vermutlich wurde es erst lange nach Maximilians Regierungszeit formuliert, um die Heiratspolitik Maximilians zu beschreiben.)

D1 + K1: Vergleiche die Hauptaussage des Zitats mit der abgebildeten Europakarte und belege die Aussage des Textes anhand der Darstellung! Notiere deine Ergebnisse in Stichpunkten und präsentiere sie in einem kurzen Vortrag der Klasse!

Abb. 2 + K1: Beurteile die Vor- und Nachteile der Heiratspolitik der Habsburger! Schreibe deine Überlegungen in eine Pro- und ContraTabelle!

Reflektiere, wie sich die Erbpolitik anders hätte entwickeln können! Stelle deine Ideen der Klasse in einer kurzen Diskussion vor und überlege gemeinsam mit den anderen, welche Alternativen realistisch gewesen wären! 14

Burgund, Belgien, Niederlande

Burgundische Heirat 1496 Spanische Heirat

Spanien, Sizilien, Unteritalien, Kolonien in Südamerika

1515

Bo¨hmisch-Ungarische Heirat

Böhmen und Ungarn

Irland England Schottland

Maximilian I. von Habsburg

der Schöne

von Kastilien

Frankreich

Burgund

Spanien

Verlag

Karl V.

Ferdinand I.

Anna von Böhmen-Ungarn

Johann von Aragon und Kastilien

Ludwig II. von Böhmen-Ungarn

Norwegen Schweden

Heiliges Römisches Reich

Böhmen ÖsterreichUngarn

Habsburger Stammlande (bis 1477)

Burgundische Heirat (1477)

Spanische Heirat (1496)

Böhmisch-Ungarische Heirat (nach 1515)

Osmanisches Reich

ASPEKTE NEUZEITLICHER

Teilung des Besitzes

Nach dem Tod Maximilians I. wurde sein Enkel Karl von den Kurfürsten zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation gewählt. 1530 wurde er als letzter Römischer Kaiser vom Papst gekrönt.

Karl V. (1519 – 1556), der Sohn von Johanna von Kastilien und Philipp dem „Schönen“, regierte ein Weltreich, da er als König von Spanien auch über die Kolonien in Amerika herrschte. Der folgende Ausspruch soll von ihm stammen: „In meinem Reich geht die Sonne nie unter“.

Abb. 3: Beurteile, wie der Maler Kaiser Karl V. mit diesem Gemälde bewertete! Nenne dazu mindestens drei Bilddetails, die diese Bewertung belegen!

K2: Kaiser Karl V. teilte sein Reich 1556 in zwei Herrschaftsgebiete.

Abb. 3: Kaiser Karl V. als Herrscher der Welt (Ölgemälde, Allegorie von Peter Paul Rubens, um 1640, Residenzgalerie Salzburg)

Verlag

1555 trat Karl V. nach jahrelangen Kriegen gegen Frankreich und auf Druck seines Bruders Ferdinand als Kaiser zurück. Er regelte seine Nachfolge, indem er das große Reich zwischen der spanischen und der österreichischen Linie der Habsburger aufteilte.

Nach Kaiser Karl V. wurde sein Bruder Ferdinand I. von den Kurfürsten zum Heiligen Römischen Kaiser deutscher Nation gewählt.

In den folgenden Jahrhunderten blieb die Kaiserwürde in der österreichischen Linie der Habsburger, da die spanische Linie der Familie bald ausstarb. Die Habsburger behielten die Kaiserwürde bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches im Jahr 1806, als Kaiser Franz II. infolge der Niederlagen gegen Napoleon abdankte.

Beurteile die Folgen der Teilung Europas! Nutze dazu auch die Weltkarte!

Arbeitet in der Gruppe und stellt eure Ergebnisse vor! Beachtet dabei folgende Punkte:

• Folgen für die Machtverhältnisse in Europa

• Veränderungen durch die Teilung

• Zuordnung der Länder (Ost/West)

Erläutert in Patnerarbeit, welche Folgen die Trennung in eine spanische und österreichische Linie der Habsburger gehabt haben könnte!

Allegorie, die: Darstellung eines abstrakten Begriffes

Besitzungen der österreichischen Linie Besitzungen der spanischen Linie

4. GLAUBENSKONFLIKTE UND MACHTPOLITIK

Abb. 1: Der Antichristus (Holzschnitt von Lucas Cranach dem Älteren, 1521)

Abb. 1: Beschreibe die Details des Bildes, einschließlich der sichtbaren Figuren, ihrer Handlungen, Kleidung und Gesten!

Interpretiere, welche Bedeutung der Antichrist als Hauptfigur hat und warum er in dieser Weise dargestellt wurde! Vergleiche deine Ergebnisse mit deiner Sitznachbarin/deinem Sitznachbarn!

Gebot, das: religiöses Gesetz, das ein bestimmtes Handeln vorschreibt

Theologe, der: Lehrer der Wissenschaft von Gott

Sünde, die: Übertretung eines kirchlichen Gebotes

These, die: Lehrsatz widerrufen: zurücknehmen

Missstände in der Kirche

Olympe Verlag

Reichsacht, die: Keiner darf den Verurteilten unterstützen, seine Lehre darf nicht verbreitet werden

Im Spätmittelalter gab es viele Missstände innerhalb der katholischen Kirche. Die Betreuung der Gläubigen war mangelhaft. Sehr oft wurden Priester eingesetzt, die kaum lesen und schreiben konnten. Außerdem führten die Kirchenfürsten ein prunkvolles und verschwenderisches Leben. Sogar die Päpste hielten sich nicht an kirchliche Gebote und lebten wie weltliche Fürsten. Diese Missstände führten dazu, dass einige Priester Reformen forderten.

Der Ablasshandel und seine Folgen

Ab dem 14. Jh. kritisierten einige Theologen, dass nicht mehr die Bibel die Grundlage des Glaubens bildete. Alle späteren Ergänzungen wie die Beichte, die Heiligenverehrungen und vieles mehr wurden kritisiert. Als Papst Julius II. in Rom die größte aller Kirchen, den Petersdom, bauen wollte, führte er den Ablasshandel ein. Gegen entsprechende Geldspenden konnten die Gläubigen sich von ihren Sünden freikaufen.

Martin Luther und die Reformation

Ein wichtiger Reformer jener Zeit war Martin Luther. Als Professor für Theologie an der Universität von Wittenberg sah er die damals herrschende Kirchenpolitik äußerst kritisch und entwickelte neue Glaubensrichtlinien Für Luther gab es nur eine Grundlage des Glaubens, nämlich die Bibel. Ebenso lehnte er den Ablasshandel ab. Jeder Christ, der aufrichtig bereute, sollte vollkommenen Erlass von Strafe und Schuld bekommen.

Martin Luther fasste seine Kritik in 95 Thesen zusammen. Diese veröffentlichte er 1517. Eine seiner 95 Thesen lautete: „Wenn der Papst die Erpressungsmethoden der Ablassprediger kennen würde, würde er davon nicht den Petersdom in Rom bauen lassen“.

Abb. 2: Martin Luther (Porträt von Lucas Cranach dem Älteren, Öl auf Holz, 34,3 x 24,4 cm, 1528, Lutherhaus Wittenberg)

Papst Leo X. forderte Luther auf, seine Thesen zu widerrufen. Er drohte ihm mit dem Kirchenbann, dem Ausschluss aus der Gemeinschaft der Gläubigen. Auch Kaiser Karl V. ließ die Schriften Luthers verbieten und verhängte über ihn die Reichsacht.

Damit war Luther „vogelfrei“ – jeder konnte ihn straffrei töten. Luthers Landesherr, der sächsische Kurfürst, beschützte ihn und ließ ihn auf die Wartburg bringen. Dort übersetzte Luther als Erster die Bibel ins Deutsche, was für die Gläubigen von enormer Bedeutung war, da sie nun erstmals selbst die Bibel lesen und verstehen konnten, ohne auf die Deutung durch Priester angewiesen zu sein. Diese Übersetzung legte den Grundstein für eine tiefgreifende Veränderung im Glaubensleben und in der Bildung.

Da die Anhängerinnen und Anhänger Luthers gegen die Maßnahmen des Kaisers protestierten, wurden sie Protestanten genannt. Luthers neue Lehre löste eine religiöse Bewegung aus, die eine innere Umgestaltung der Kirche anstrebte, die Reformation. Die Reformation führte aber zu einer Kirchenspaltung, da sich die Anhängerinnen und Anhänger Luthers von der katholischen Kirche abwandten.

1530 – Augsburger Bekenntnis: Die Protestanten legten auf dem Reichstag zu Augsburg ihr religiöses Bekenntnis in schriftlicher Form vor. Kaiser Karl V. lehnte es ab. Dies führte zu Spannungen, die schließlich im Krieg gipfelten, in dem Karl V. zunächst militärische Erfolge verzeichnen konnte. Trotz dieser Siege erlitt der Kaiser später auch Rückschläge. Nach anhaltenden Kämpfen und politischem Druck wurde 1555 ein Kompromiss gefunden, der im Augsburger Religionsfrieden mündete. Kurz darauf dankte Karl V. ab.

1555 – Augsburger Religionsfriede: Ferdinand I. schloss diesen mit den Protestanten. In diesem wurde unter anderem festgelegt, dass der Landesfürst das Bekenntnis für das ganze Land und seine Untertanen bestimmte.

Die Reformation erfasst große Teile Europas

In der Schweiz begründete Johannes Calvin im 16. Jh. den Calvinismus. Fleiß und Pflichterfüllung sind Tugenden, welche diese Religion ihren Gläubigen vorschreibt.

Der englische König Heinrich VIII. (1509 – 1547) wollte die Ehe mit seiner ersten Frau auflösen, erhielt aber vom Papst dafür keine Zustimmung. Er gründete daraufhin eine eigene, von Rom unabhängige Kirche. Oberhaupt dieser Anglikanischen Hochkirche ist seit damals die Königin oder der König.

Folgen der Kirchenspaltung

• Bildung von Territorialstaaten mit einheitlicher Konfession

Verlag

Reformation in Europa um 1570

• religiöse Intoleranz führte zu blutigen Kriegen

territorial: ein Gebiet betreffend

K1: Beschreibe mit Hilfe der Landkarte, welche Länder und Regionen überwiegend protestantisch oder katholisch waren!

Erörtert gemeinsam in der Klasse die möglichen Konflikte, die durch diese religiösen Unterschiede entstanden sind!

Erörtert auch, wie diese Konflikte das Leben der Menschen in Europa geprägt haben könnten!

Die Gegenreformation – die katholische Kirche erneuert sich

Die Vertreter der katholischen Kirche wollten eine Erneuerung der Kirche von innen her. Dies geschah durch die Gründung neuer katholischer Orden wie des der Jesuiten, die Schulen einrichteten. Ebenso sollten die Gläubigen durch Predigten wieder zur Kirche zurückgeleitet werden. Auf dem Konzil von Trient (1545 – 1563) wurden die katholischen Glaubensinhalte neu festgelegt.

• Ablasshandel wurde abgeschafft

• Priesterausbildung verbessert

• Tätigkeit der Priester von Bischöfen überwacht

• Zölibat bleibt bestehen

• Verbot bestimmter Bücher, die den Glauben vermeintlich gefährdeten

• Untersuchungsgericht (die Inquisition) wurde in Rom eingerichtet

Zölibat, der: Ehelosigkeit der Priester

Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!

Dieses Bild stellt Heinrich VIII. dar, der in England die Anglikanische Hochkirche gründete. Durch seine Ablehnung des Papstes bereitete er den Weg für die protestantische Reformation in England vor. Lies zuerst die Informationen zu diesem Gemälde! Analysiere anschließend dieses Gemälde mit Hilfe der Fragestellungen sowie der Methode M1 auf S. 13!

Dieses Wandbild für einen Saal des Palace of Whitehall stammt von dem deutschen Maler Hans Holbein dem Jüngeren (1497–1543). Seine Bilder gefielen dem englischen König Heinrich VIII. (1509 – 1547) so gut, dass er ihn zum Hofmaler ernannte. Dieses Bild entstand 1537. Es ist 2,39 m hoch und 1,34 m breit. Das Original wurde 1698 bei einem Brand zerstört, doch gibt es eine Kopie aus dem Jahr 1667.

A. Kreuze an, welche Elemente du auf dem Bild finden kannst!

Barett (Hut aus Samt) Krone

Schaube (Überrock aus Pelz) Dolch

Jacke mit langen Ärmeln

Lederhandschuhe

Ringe

Verlag

Schnallenband am Knie

Strümpfe

Goldkette

Ordenskette

Zepter

B. Kreise jene Gegenstände bei Aufgabe A ein, die verdeutlichen, dass es sich auf diesem Bild um einen Herrscher handelt!

C. Kreuze drei Eigenschaften an, die den Herrscher in diesem Gemälde charakterisieren!

stolz freundlich zornig lustig traurig

ernst bestimmt imposant aggressiv böse

D. Kreuze jene Fragen an, die deiner Meinung nach für die Arbeit mit einem Herrscherporträt besonders wichtig sind!

1) Lebten Künstler und dargestellte Person zur gleichen Zeit?

2) An wen richtet sich das Bild?

3) Wer könnte die Auftraggeberin oder der Auftraggeber gewesen sein?

4) Was wurde mit der Darstellung bezweckt?

5) Wofür wurde das Bild verwendet?

Beurteile, ob es sich bei dem Gemälde um eine Quelle oder Darstellung handelt! Begründe auch deine Einschätzung!

Quelle Darstellung Begründung:

Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!

Lies zuerst diesen Informationstext und den Auszug aus dem Werk „Utopia“ von Thomas Morus aufmerksam durch!

Thomas Morus

Die Reformationszeit veränderte den Glauben in die Allmacht Gottes. Immer mehr Menschen beschlossen, ihr Leben selbstständig zu gestalten. Wissenschaftler beschäftigten sich auch mit der Frage, welche Verantwortung der Staat gegenüber seinen Einwohnerinnen und Einwohnern hat – eine zentrale Frage seit den ersten Hochkulturen.

Thomas Morus (1480 – 1535) war ein geistreicher und gebildeter Mann, der als Kanzler von Heinrich VIII. in England arbeitete. Als Gegner der Reformation wandte er sich gegen den König und wurde zum Tode verurteilt. In seinem Buch „Utopia“ (Wunschtraum) beschrieb er die Zustände in einem Fantasieland. materiell: wirtschaftlich, finanziell

Q1: Utopia – von Thomas Morus (1516)

Die Utopier [...] teilen die Zeit eines Tages und einer Nacht in vierundzwanzig gleiche Stunden. Sechs Stunden werden für materielle Arbeiten in Anspruch genommen; das Verhältnis ist folgendes: drei Arbeitsstunden am Vormittag; dann wird gegessen; am Nachmittag zwei Ruhestunden, drei Arbeitsstunden und hierauf folgt das Abendessen. Sie zählen ein Uhr, wenn wir Mittag haben. Um neun Uhr legen sie sich zur Ruhe und widmen sich dem Schlafe neun Stunden.

Die Zeit zwischen der Arbeit, den Mahlzeiten und dem Schlafe darf jeder nach seinem Gefallen verwenden, [...].

Verlag

Man wird vielleicht sagen: sechs Arbeitsstunden täglich genügen nicht für die Befriedigung des öffentlichen Bedarfs; Utopia muss kein unglückliches Land sein.

Es tritt aber das Gegenteil davon ein. Die sechs Arbeitsstunden liefern im Überfluss alle Bedürfnisse und Annehmlichkeiten des Lebens und außerdem einen Überfluss an Lebensmitteln weit über den Bedarf. Sie werden dies leicht begreifen, wenn Sie nur die große Anzahl von müßigen Menschen [damit meint Morus jene Personen, die kaum oder gar nicht arbeiten] bei anderen Nationen bedenken wollen. [...] Denn in diesem Jahrhundert des Geldes, wo dieses eine Gottheit und das herrschende Maß ist, wird eine Menge von eitlen und anzüglichen Künsten im Dienst des Luxus und der Verschwendung geübt. Aus: Flach, Heinrich; Guggenbühl, Gottfried: Quellenbuch zur Allgemeinen Geschichte. Zürich (1919), S. 38 – 42.

Mit welchen vier Fragen beschäftigte sich Thomas Morus in diesem Textauszug? Kreise die angesprochenen Themen ein!

Warentransport Bedürfnisbefriedigung Arbeitszeit Firmengründung Armut

Freizeit Aufteilung der Arbeit Demokratie Verschwendung und Luxus

Thomas Morus erkannte die materiellen Probleme seiner Zeit und präsentierte Lösungen. Arbeite in Partnerarbeit die beschriebenen Ungerechtigkeiten zwischen den arbeitenden Menschen heraus! Erklärt gemeinsam eine seiner vorgestellten Alternativen der Klasse!

Vergleicht in Partnerarbeit die Ideen von Morus mit heutigen Herausforderungen wie Arbeitszeiten, gerechter Bezahlung oder der Balance zwischen Arbeit und Freizeit! Diskutiert, welche Aspekte aus Utopia in der heutigen Gesellschaft hilfreich sein könnten!

Entwerft anschließend auf einem Plakat eigene Vorschläge für eine gerechtere und nachhaltigere Arbeits- und Lebensgestaltung in der heutigen Welt! Bezieht dabei auch globale Perspektiven ein, z. B. Arbeitsbedingungen in verschiedenen Ländern!

Präsentiert eure Ergebnisse der Klasse. Diskutiert gemeinsam, welche Vorschläge realistisch und umsetzbar sind und welche Hindernisse überwunden werden müssten!

5. DER DREIßIGJÄHRIGE KRIEG

Kammergüter, die: persönliches Eigentum von Königinnen und Königen, Kaiserinnen und Kaisern oder Fürstinnen und Fürsten

Elle, die: frühere Längeneinheit (ca. 55 – 85 cm)

Abb. 1 + Q1: Markiere in der Quelle den Satz, der sich möglicherweise auf das Bild des Malers bezieht!

Analysiert in Partnerarbeit, ob der markierte Satz eine zentrale Rolle für die Darstellung spielt und wie der Maler ihn im Bild umgesetzt hat!

Abb. 1: Beschreibe, was im Gemälde zu sehen ist! Achte dabei auf:

• Thema des Bildes

• wichtige Personen, Gegenstände oder Handlungen

• Stimmung oder Wirkung des Bildes Analysiere, welche Ursachen für den Prager Fenstersturz im Bild gezeigt werden und was der Maler besonders betont!

Interpretiere, warum die Person in der Bildmitte mit dem Rücken zum Publikum gezeigt wird und welche Bedeutung sie im Bild haben könnte! Achte dabei auf:

• Haltung, Kleidung und Stellung der Person

• Wirkung auf die Betrachtenden

• mögliche Absicht des Künstlers

Stelle deine Ergebnisse der Klasse vor!

Q1: Untersuche die Perspektive der Quelle und die Beschreibung des Geschehens durch Martinitz! Analysiert gemeinsam in der Klasse, welche Rückschlüsse dies auf seine eigene Rolle und das Verhältnis der Beteiligten zulässt!

Ausbruch des Krieges

1608 gründeten die Protestantischen Fürsten ein Verteidigungsbündnis, die Union. Ein Jahr später schlossen sich die Katholischen Reichsstände zur Liga zusammen. Beide Bünde verfügten über ein eigenes Heer und standen einander kampfbereit gegenüber. Als aber 1609 Kaiser Rudolf II. in einem Majestätsbrief den protestantischen Ständen im Königreich Böhmen Religionsfreiheit und die Errichtung von evangelischen Kirchen unter anderem auch auf den königlichen Kammergütern gewährte, führte dies zu Spannungen. Religiöse Gründe dienten aber häufig nur als Vorwand, um die eigene Macht zu vergrößern.

1618 warfen protestantische böhmische Adelige zwei kaiserliche Statthalter und einen Kanzleisekretär aus dem Fenster der Prager Burg.

Q1: Bericht des zuerst gestürzten Statthalters Martinitz über den Sturz des anderen Statthalters Slavata

Verlag

Aus: Milger, Peter: Der Dreißigjährige Krieg. Gegen Land und Leute. München (2001), S. 40.

Sie haben erst die Finger seiner Hand, mit der er sich festgehalten hat, bis aufs Blut zerschlagen und ihn durch das Fenster ohne Hut, im schwarzen samtenen Mantel hinab geworfen. Er ist auf die Erde gefallen, hat sich noch 8 Ellen tiefer als Martinitz in den Graben gewälzt und sich sehr mit dem Kopf in seinen schweren Mantel verwickelt.

Nach diesem Aufstand griff der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches – Ferdinand II. – in Böhmen hart durch. Das Heer der Liga unterstützte den Kaiser und siegte 1620 in der Schlacht am Weißen Berg. Damit war der Krieg aber noch nicht zu Ende. Im Gegenteil, er erfasste die übrigen Gebiete des Reiches, vor allem das Gebiet des heutigen Deutschlands.

Abb. 1: Fenstersturz zu Prag (Ölgemälde von Wenzel von Brozik, 1889)

Der Krieg wandelte sich schließlich von einem Glaubenskrieg zu einem politischen Machtkampf. Der Kaiser ernannte Fürst Wallenstein zum Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee. Dieser stellte dem Kaiser ein Söldnerheer zur Verfügung. Nach und nach griffen andere europäische Mächte in das Kriegsgeschehen ein.

Auf Seiten der Union kämpften unter anderem: 2 Die Niederlande, Schweden, Dänemark, Frankreich und englische Truppen

Auf Seiten der Liga kämpften unter anderem: 2 Spanien, Bayern, kaiserliche Truppen, Truppen des Papstes

Die katholischen Truppen unter Fürst Wallenstein blieben siegreich und drangen bis an die Ostsee vor. Der protestantische Schwedenkönig Gustav Adolf kam mit seinen Truppen bis nach Bayern. 1632 starb er in einer Schlacht. 1634 wurde Fürst Wallenstein ermordet. Obwohl beide Seiten bereits kriegsmüde waren, wurde der Krieg erst 1648 mit dem Westfälischen Frieden beendet.

Die Schrecken des Krieges

Im Dreißigjährigen Krieg beherrschten Angst, Schrecken, Leid und Tod das Leben der Menschen. Soldaten, die keinen Lohn erhielten, zogen plündernd und mordend durch die Dörfer. Häuser wurden zerstört, Schweine, Hühner und Rinder wurden geschlachtet, Felder niedergetrampelt. Die häufigsten Todesursachen waren Hunger sowie Krankheiten und Seuchen wie Typhus, Pest und Grippe.

Abb. 2: Überfall auf ein Dorf durch Marodeure (zeitgenössischer Kupferstich, 1618, unbekannter Künstler)

Da ist es geschehen, daß die Stadt mit allen ihren Einwohnern in die Hände und Gewaltsamkeit ihrer Feinde gerathen. […] Da ist nichts als Morden, Brennen, Plündern, Peinigen, Prügeln gewesen. Insonderheit hat ein Jeder von den Feinden nach vieler und großer Beute gefragt. […] wenn er alles hingegeben und nichts mehr vorhanden gewesen, alsdann ist die Noth erst angegangen. Da haben sie angefangen zu prügeln, ängstigen, gedrohet zu erschießen, spießen, henken […] und um 10 Uhr gegen die Nacht die ganze Stadt, zusammt dem schönen Rathhause und allen Kirchen und Klöstern, völlig in der Aschen und Steinhaufen gelegen.

Aus: Schneider, Ditmar: Otto von Guericke.

Nach dem Krieg waren weite Gebiete Mitteleuropas verwüstet. Dörfer, Städte und Schlösser waren zerstört und nach Schätzungen von Historikerinnen und Historikern ungefähr ein Drittel der Bevölkerung gestorben.

Das Ende des Krieges und der Westfälische Friede 1648 wurde nach langen Verhandlungen endlich Friede zwischen den Kriegsgegnern geschlossen.

Wichtige Bestimmungen des Westfälischen Friedens

2 Katholiken und Protestanten waren ab nun gleichgestellt.

2 Die Religion wurde jedoch weiterhin vom Landesfürsten bestimmt.

2 Die österreichischen Länder blieben katholisch.

2 Das Heilige Römische Reich zerfiel in viele Einzelstaaten und war nur mehr ein lockerer Staatenbund. Dadurch ging die Macht des Kaisers im Reich verloren.

2 Frankreich gewann in Europa an Bedeutung.

2 Die Schweiz und die Niederlande wurden selbständige Staaten.

Abb. 3: Bestimmungen des Westfälischen Friedens

Marodeur, der: plündernde Nachzügler einer Truppe

Brennen, das: in Brand setzen

Peinigen, das: jemanden quälen

spießen: durchstechen, durchbohren

Q2: Benenne die Schrecken des Krieges, die hier angeführt werden!

Q2 + Abb. 2: Erläutere, welche Schrecken des Krieges der Künstler in seiner Darstellung wiedergibt!

Abb. 3: Analysiere gemeinsam mit einer Partnerin/einem Partner die Auswirkungen des Westfälischen Friedens auf die Machtverhältnisse in Europa!

Bewertet anschließend, welche Parteien davon profitierten und welche Nachteile erlitten!

Interpretiere, welche positiven und negativen Bestimmungen der Friedensvertrag fur die Bevölkerung enthielt! Diskutiert eure Ergebnisse anschließend in der Klasse!

Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!

1 2

Vergleiche zuerst Q3 mit der Schilderung des Dreißigjährigen Krieges auf S. 21! Dann unterstreiche all jene Textstellen, die als historische Grundlage für den Schulbuchtext dienten!

Q3: Deutschlands Verwüstung – aus Exitium Germaniae (Vernichtung Deutschlands) von Menzel, Geschichte der Deutschen, Band III.

Wie jämmerlich stehen nun die großen Städte? Da zuvor tausend Gassen gewesen sind, sind nun nicht mehr hundert. Wie elend stehen die kleinen Städte, die offenen Flecken! Da liegen sie verbrannt, zerfallen, zerstört, dass weder Dach, Gesparr, Türen oder Fenster zu sehen sind. Wie sind sie mit den Kirchen umgegangen? Sie haben sie verbrannt, zu Pferdeställen und Marketenderhäusern gemacht, die Altäre entweiht und die Glocken hinweggeführt. Ach Gott, wie jämmerlich stehet es auf den Dörfern! Man wandert bei zehn Meilen und siehet nicht einen Menschen, nicht ein Vieh, nicht einen Sperling, wo nicht am etlichen Orten ein alter Mann oder ein paar alte Frauen zu finden. In allen Dörfern sind die Häuser voll Leichname und Äser gelegen, Mann, Weib, Kinder und Gesinde, Pferde, Schweine, Kühe und Ochsen, neben- und untereinander, vom Hunger und von der Pest erwürgt [...]. Deutschland liegt in Schmach, Jammer, Armut und Herzeleid; die vieltausendmal tausend armen jungen Seelen, so unschuldig in diesem Krieg sind hingeschlachtet worden, schreien Tag und Nacht unaufhörlich zu Gott um Rache, und die Schuldigen, die es verursacht, sitzen in stolzer Ruhe, Freiheit, Frieden und Sicherheit und halten

Gastereien und Wohlleben.

Aus: Flach, Heinrich; Guggenbühl, Gottfried: Quellenbuch zur Geschichte der Neuzeit. Zürich (1919), S. 151.

Fürst Wallenstein Bürgermeister Guericke

Söldner Gustav Adolf v. Schweden

Sta¨ndig mu¨ssen meine Mutter und ich Hunger leiden!

Olympe Verlag

Gesparr, das: Teile des Dachstuhls (Dachsparren)

Marketender, der: Händler/innen, die die Heereszüge begleiteten

Meilen, die: Längenmaßeinheit

Sperling, der: Singvogel

Äser, die: Mehrzahl von „Aas“ D totes Tier

Schmach, die: etwas, was als Kränkung oder Schande empfunden wird

Gastereien, die: Festmahl

Wohlleben, das: sorgloses Leben im Wohlstand

Wer sagt was? Ordne den Personen die passenden Aussagen zu! Besprich danach deine Zuordnungen mit deiner Sitznachbarin oder deinem Sitznachbarn und begründe deine Entscheidungen!

Statthalter Martinitz Marlene, Bauernmädchen

Ich ka¨mpfe fu¨r jeden, der mir genu¨gend bezahlt!

Ich u¨berlebte einen Sturz aus 17 Meter Ho¨he.

Da ist nichts als Morden, Brennen, Plu¨ndern und Peinigen gewesen!

Ich landete mit meinem Heer in Norddeutschland.

Ich werde des Verrates bezichtigt!

6. GERICHT UND GERICHTSSTRAFEN IN DER NEUZEIT

Über Gefängnisse und deren Haftbedingungen ist nur wenig bekannt, da es nur selten Quellen dazu gibt. Bekannt ist allerdings, dass in der Geschichte der Rechtsprechung viele Personen und Behörden die Befugnis hatten, Recht zu sprechen. So gab es unter anderem kaiserliche und königliche Gerichte. Auch Fürsten und Städte hatten eigene Gerichte. Eine besondere Bedeutung kam den kirchlichen Gerichten zu. Diese unterteilten sich in Bischofsgerichte und Gerichte der Inquisition.

So unterschiedlich wie die Gerichte, waren auch die Strafen, die verhängt wurden.

Gerichtsbarkeit und Strafen

Bei einfachen Vergehen wurde die Straftäterin oder der Straftäter vom Richter ermahnt oder zu einer Geldstrafe verurteilt. Konnte sie/er diese nicht bezahlen, drohte ihm eine Haftstrafe. Haftstrafen waren damals aber nicht häufig. Gefängnisse waren vor allem dazu da, um auf die Gerichtsverhandlung oder auf die Vollstreckung eines Gerichtsurteils zu warten. Gefängnisse befanden sich oft in den Türmen der Stadtmauer, der Burg, oder es handelte sich um Verliese, die in Kellern lagen.

Bis 1800 wurde über verurteilte Adelige die Festungshaft verhängt. Die oder der Inhaftierte lebte dabei nicht in einem Gefängnis, sondern verbrachte die Haftzeit in streng bewachten Räumen, meist in einer Burg. Diese Hafträume waren durchaus komfortabel, die Haft für Adelige sollte standesgemäß sein.

Eine der am häufigsten verhängten Strafen war die Verbannung . Diebe und Landstreicher wurde man dadurch los, dass man sie zwang, die Stadt zu verlassen. Mit der Entdeckung neuer Kontinente wurde die Verbannung ausgeweitet. Vor allem in den Mittelmeerländern landeten Kriminelle häufig auf Galeeren, auf denen sie als Ruderer strafweise arbeiten mussten. Auch die Verschickung in Kolonien wurde als Strafe eingesetzt.

Seit dem Mittelalter wurden bei kleineren Vergehen Schandstrafen verhängt. Die Verurteilten wurden dabei öffentlich an den Pranger gestellt. Als Zeichen der Schande mussten sie oft Masken oder Gewänder tragen, die auf die Art des Verbrechens hinwiesen. Von den vorübergehenden Menschen ausgelacht und bespuckt, hatten sie dort mehrere Stunden oder Tage zu verbringen.

Die am häufigsten verwendete Körperstrafe war die Prügelstrafe. Sie wurde oft zusammen mit anderen Strafen wie Verbannung oder Haft verhängt. Um Wiederholungstäter oder von den Galeeren geflüchtete Sträflinge zu erkennen, wurde den Verurteilten oft ein Zeichen in die Haut gebrannt. In Österreich wurde die Prügelstrafe erst 1867 abgeschafft.

Verlag

Verlies, das: unterirdisch liegender, schwer zugänglicher Raum, der als Kerker diente

komfortabel: mit Komfort (Bequemlichkeit, Annehmlichkeit) ausgestattet standesgemäß: dem sozialen Stand, Status entsprechend

Galeere, die: Schiff mit zum Rudern verurteilten Sklaven, Sträflingen oder Gefangenen

Abb. 1 + 2: Lege dar, bei welcher dieser Abbildungen es sich um eine Quelle handelt!

Abb. 1 Abb. 2

Begründe deine Entscheidung!

Beschreibe, welche Vorstellungen von Vergangenheit auf der Postkarte dargestellt werden! Achte dabei auf:

• gezeigte Ereignisse, Orte oder Personen

• Kleidung, Gebäude, Gegenstände oder Landschaften

Abb. 1: Bestrafung eines Zotenreißers (Bildpostkarte, 1905, Nürnberg)

• was betont oder besonders hervorgehoben wird

Halte in Stichpunkten fest, was auf der Postkarte (um 1905) dargestellt wird und wie die Vergangenheit gezeigt wird! Bereite eine kurze Präsentation vor, in der du erklärst, welche Vorstellungen von Geschichte oder Vergangenheit die Postkarte vermittelt!

Diskutiert anschließend in der Klasse, wie diese Darstellungen die Wahrnehmung der Vergangenheit beeinflussen könnten!

Abb. 2: Mittelalterliche Schandmaske (Museum der Festung Hohensalzburg)

Zoten, die: derbe, obszöne Witze

Abb. 3: Peinliches Verhör (kolorierter Holzschnitt aus Deutschland, 1509)

willkürlich: beliebig, zufällig Erblande, die: Stammland einer Dynastie Tortur, die: Folter

Q1: Art. 5 der UN-Menschenrechtskonvention 1948

Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.

Aus: https://www.menschenrechtserklaerung.de/folter-3551/ (18. 2. 2024)

D1: Erläutere, welche Einstellung zur Folter Maria Theresia noch 1769 hatte!

Beurteile die Aussage Ferdinands von Leber hinsichtlich der Aussagekraft von Geständnissen unter Folter!

D1: Erörtert in Partnerarbeit, warum dieses Verbot gegen Folter wichtig ist!

Vergleicht in Vierergruppen den Umgang mit Strafen in verschiedenen Epochen und arbeitet heraus, welche Veränderungen im Verlauf der Zeit erkennbar sind!

Beurteile, warum dieses Verbot heute weltweit wichtig ist!

Ketzerin, die/Ketzer, der: jemand, der von der öffentlichen Kirchenmeinung abweicht

Sühne, die: eine Schuld durch eine Ausgleichsleistung aufheben

Eine besonders grausame Methode, um Geständnisse zu erhalten, war die Folter. Diese wurde „Peinliches Verhör“ genannt und in der weltlichen Gerichtsbarkeit seit Anfang des 14. Jh. eingesetzt. Beim Verhör, das durch einen Richter geleitet wurde, wurden der oder dem Beschuldigten körperliche Schmerzen zugefügt.

Im Laufe der frühen Neuzeit setzte sich die Befragung unter Folter im Heiligen Römischen Reich immer mehr durch. Da es zu Beginn keine gesetzlichen Regeln für die Folter gab, lag das Ausmaß der Folter im Ermessen des Richters. Willkürliche Foltern führten aber auch zu Klagen der Gefolterten. Ab 1532 regelte die „Peinliche Gerichtsordnung“ die Verhängung, Anwendung und den Ablauf der Folter. Erst unter Maria Theresia (1717 –1780) wurde die Folter für die österreichischen Erblande abgeschafft.

D1: Abschaffung der Folter in Österreich

Im Januar 1776 schließlich wurde die Tortur auch auf dem Gebiet der österreichischen Erblande aufgehoben. Dabei hatte Kaiserin Maria Theresia erst 1769 eine „Peinliche Gerichtsordnung“ („Constitutio Criminalis Theresiana“) erlassen, die die Folter zwar gesetzlich klar regelte, aber nicht in Frage stellte. Das Umdenken am Habsburger Hof verdankte sie wohl ihrem Sohn Joseph II. und nicht zuletzt auch dem Bemühen von Personen wie dem Arzt Ferdinand von Leber, der sich immer wieder gegen die Folter empört hatte, „weil Unschuldige, überwältigt von der Heftigkeit der Schmerzen, sich zu Verbrechen bekannten, die sie nie begangen hatten“.

Aus: http://www.damals.de/de/27/Abschaffung-der-Folter-in-Oesterreich.html?aid=169424&cp=63&action=showDetails&cmtUri=/ de/27/Uebersicht-Seite-63.html (18. 2. 2024)

Bei schweren Verbrechen wurde die Todesstrafe verhängt. Hinrichtungen wurden meist öffentlich vollzogen, um bei den Zuschauerinnen und Zuschauern eine abschreckende Wirkung zu erzielen.

Die Inquisition stellte in der frühen Neuzeit ein Prozessverfahren der römischkatholischen Kirche dar, mit dem Straftaten aufgedeckt werden sollten, die mit dem katholischen Glauben in Zusammenhang standen. Dazu zählte die Verfolgung von Ketzern und ab der frühen Neuzeit auch Protestanten

Das Strafrecht verändert sich

Die Ideen der Aufklärung bewirkten auch eine umfassende Veränderung des Rechtssystems. Im 18. und 19. Jh. wurden Strafen immer weniger als körperliche Sühne für begangene Verbrechen gesehen. Vielmehr ging es um die Frage, ob und wie die Strafe den Täter „verbessern“ könnte. Damit änderten sich auch die Formen der Bestrafung. Todesstrafen wurden zunehmend als grausam empfunden, sodass Freiheitsstrafen an Bedeutung gewannen.

So wurde ab 1871 in Österreich nur mehr bei Mord die Todesstrafe verhängt, wobei von den verurteilten Tätern nur ca. drei Prozent hingerichtet wurden. Die Hinrichtungen fanden auch nicht mehr öffentlich statt, sondern wurden in den Gefängnissen vollstreckt. Hingegen waren die Prozesse und Urteilsverkündungen nun öffentlich zugänglich.

7. EHE, LIEBE UND SEXUALITÄT

Erst seit dem 18. Jahrhundert stellt die Liebe zwischen Mann und Frau ein wichtiges Motiv für die Eheschließung dar. Davor wurden Ehen vor allem aus wirtschaftlichen Gründen eingegangen und dienten der finanziellen Versorgung der Angehörigen. Die Wahl der Ehepartner wurde von Eltern und Verwandten stark kontrolliert und beeinflusst. So musste eine Ehepartnerin oder ein Ehepartner entweder ihre/seine Arbeitskraft oder Kapital in die neue Familie mitbringen.

Ehefähigkeit und Partnerwahl in der vorindustriellen

Zeit

Bei den Bäuerinnen und Bauern hatten die Ehewilligen zuerst eine Heiratsbewilligung durch den Grundherrn einzuholen und eine hohe Gebühr zu zahlen. Durch diese Gebühr war es Knechten und Mägden nicht möglich zu heiraten. Diese Bestimmung, die bis auf das 16. Jh. zurückgeht, garantierte, dass die Dienstboten ledig blieben.

Erst Ende des 18. Jh. erfolgte eine teilweise Lockerung dieser Heiratsverbote. Doch schon zu Beginn des 19. Jh. gab es wieder Einschränkungen, gerade wenn die Heiratswilligen arm waren, keiner geregelten Erwerbstätigkeit nachgingen und ein unbeständiges Leben führten.

Verlag

Motiv, das: Grund Konsens, der: Zustimmung, Einwilligung

unansässig: Bevölkerung, die dort nicht beheimatet war; nicht eingesessen

Q1: Politischer Ehekonsens 1820 für Tirol und Vorarlberg

[...] folgende Vorschrift erlassen: 1) unansässige Personen aus der Klasse der Dienstboten, Gesellen und Tagwerker, oder sogenannte Inwohner, die sich verehelichen wollen, haben sich vorläufig bei ihrer politischen Obrigkeit zu melden und von derselben ein Zeugniss beizubringen, dass gegen ihre Verehelichung kein politisches Hinderniss obwalte. 2) Den Pfarrern und Seelsorgern ist es verbothen, solche Personen ohne beigebrachten politischen Zeugnisse zu trauen.

Aus: Porubszky, Gustav: Die Rechte der Protestanten in Österreich. Wien (1867), S. 19.

Dieser spezielle Ehekonsens wurde für Tirol erst 1921 aufgehoben.

Partnerwahl und Heiratsgründe

Inwohner, der: Bewohnerinnen und Bewohner einer Stadt oder Gemeinde, die kein Haus- oder Grundeigentum besaßen

obwalten: vorhanden, gegeben sein; bestehen trauen: verheiraten

Abb. 1: Deute, welchen Eindruck das Hochzeitspaar macht! Berücksichtige dabei auch den Titel des Bildes!

Q1: Zähle auf, welchen Personen es nicht erlaubt war, ohne Zustimmung zu heiraten!

Nenne einen Grund für das Heiratsverbot!

Erkläre, wo im 19. Jahrhundert Ehen rechtsgültig geschlossen werden konnten und wo dies im 21. Jahrhundert der Fall ist!

In fast allen Gesellschaftsschichten der vorindustriellen Zeit gab es große Altersunterschiede zwischen den Ehepartnern, weil häufig sogenannte „Versorgungsehen“ geschlossen wurden.

Auch in den adeligen Schichten war Liebe keine Voraussetzung für die Eheschließung. Man heiratete aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen. Es wurde sogar davor gewarnt, die Geliebte zur Ehefrau zu nehmen.

Außereheliche Liebesverhältnisse gefährdeten nicht die Ehe, da Liebe und Ehe getrennt voneinander betrachtet wurden.

Reflektiere, wie dieses Gesetz das Leben der Menschen in der damaligen Zeit beeinflusst haben könnte!

Beurteile, was die Quelle über die Stellung der einfachen Bevölkerung und ihre Beziehung zur Obrigkeit aussagt!

patriarchalisch: Ein Verhalten, das Ehrfurcht und Gehorsam gegenüber dem Mann fordert. Es geht dabei oft um ein Machtungleichgewicht, bei dem Männer die Vormachtstellung in der Gesellschaft, Familie oder Gemeinschaft haben. Frauen und andere Geschlechter werden in diesem System oft als untergeordnet betrachtet, was zu einer hierarchischen Struktur führt, die auf der Überlegenheit von Männern basiert.

Machtgefälle, das: der eine hat mehr, der andere weniger Macht

Abb. 2: Ermittle, welche Vorstellung von Liebe mit diesem Bild vermittelt wurde!

Diskutiert gemeinsam, welche Formen von Partnerschaften es derzeit gibt, und setzt euch damit auseinander, wie sich Liebe und Sexualität in verschiedenen Lebensbereichen und Kulturen ausdrücken! Beschreibt, wie sich Partnerschaften in der Zukunft entwickeln könnten und welche Rolle gesellschaftliche Entwicklungen und persönliche Werte dabei spielen!

Abb. 2 + 3: Vergleicht in Partnerarbeit das vermittelte Ideal von Liebe mit der Realität!

wilde Ehe, die: damals ein abwertender Begriff für Paare, die unverheiratet zusammenleben

Erkläre, was sich heute im Vergleich zu früher verändert hat, wenn es um Liebe, Ehe oder Sexualität geht!

Liebe und Romantik als Ideal

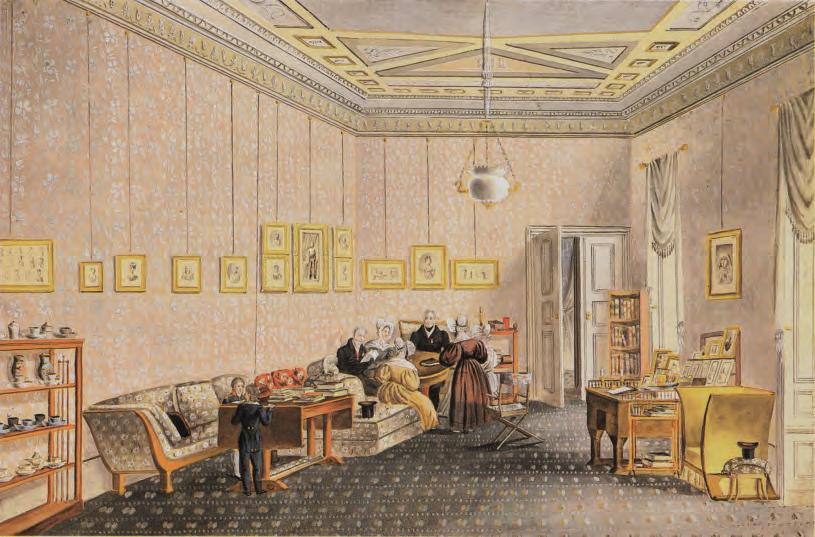

Um 1800 entstand eine romantische Vorstellung von Liebe und Ehe. Diese Idee ging davon aus, dass nur große und wahre Gefühle zur Heirat führen sollten. In der Ehe sollte der Mann für das äußere Leben zuständig sein, die Frau für das Wohl der Familie. Diese Vorstellung fand sich auch in Literatur und Kunst wieder – daher nennt man diese Zeit Romantik.

Liebe und Romantik in der Realität

Verlag

Abb. 2: Der romantische Heiratsantrag (Ölgemälde von Johann Hamza, 1885)

Im 19. Jahrhundert waren bürgerliche Ehen patriarchalisch geprägt. Männer heirateten oft spät, Frauen waren deutlich jünger – das führte zu einem Machtgefälle. Nach dem damaligen Recht hatte der Mann die Vormachtstellung: Er verwaltete das Vermögen seiner Frau und vertrat sie rechtlich. Das Ideal der Liebesheirat blieb daher meist nur eine Vorstellung. Gleichberechtigung gab es nicht.

Auch in der Arbeiterschaft schlossen viele trotz unsicherem Einkommen Ehen. Sie übernahmen das Ideal der Liebesheirat, doch viele Frauen mussten mitarbeiten –meist zu sehr geringem Lohn. Heimarbeit war verbreitet. Auch Kinderarbeit und andere Formen von Familienarbeit waren nötig, um das Einkommen zu sichern.

In der Arbeiterschaft gab es viele „wilde Ehen“, da Wohnungen knapp und Männer oft als Untermieter oder in Wohnheimen untergebracht waren. Das Rollenbild blieb ähnlich wie im Bürgertum: Der Mann sollte „fleißig und brav“ sein, die Frau eine „tüchtige Wirtschafterin“.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts setzte sich das bürgerliche Familien- und Liebesideal in allen Schichten durch. Es wurde zum Vorbild der modernen Familie und prägt unsere Vorstellungen von Liebe und Partnerschaft bis heute.

Liebe und Sexualität heute – im Wandel der Zeit

Früher war die Ehe oft eine wirtschaftliche oder familiäre Entscheidung. Heute entscheiden sich viele Menschen aus Liebe für eine Partnerschaft – oder leben ganz bewusst ohne Ehe. Auch das Verständnis von Liebe und Sexualität hat sich verändert: Menschen dürfen ihre Gefühle offen zeigen – unabhängig davon, ob sie hetero-, homo, bi- oder pansexuell sind. In vielen Ländern, auch in Österreich, ist es mittlerweile möglich, dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten oder gemeinsam Kinder großziehen.

Die gesellschaftliche Vielfalt hat zugenommen – das betrifft auch die Vorstellungen von Körper, Geschlecht und Rollenbildern. In der Schule, in den Medien und in Familien wird zunehmend über Themen wie sexuelle Orientierung , Genderidentität und Diskriminierung gesprochen.

Abb. 3: Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter im sächsischen Erzgebirge beim Anfertigen von Holzspielzeug (koloriertes Foto, um 1910)

Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!

1

Lies zuerst diese Kurzinformationen und unterstreiche die wesentlichen Inhalte! Formuliere dann zwei Fragen zu diesen!

2

AMNESTY INTERNATIONAL

1961: In London wurde „Amnesty International“/AI (amnesty=Begnadigung) gegründet. Weltweit setzt sich ai für die Menschenrechte ein, wobei sich die Organisation auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte beruft. Als Inspiration für ihr Logo diente das Sprichwort: „Es ist besser eine Kerze anzuzünden, als sich über die Dunkelheit zu beklagen.“

TODESSTRAFE

Heute ist die Todesstrafe in vielen Staaten bereits abgeschafft. Amnesty International setzt sich weltweit für die gänzliche Abschaffung der Todesstrafe ein. AI bringt folgende Argumente gegen die Todesstrafe vor: Diese verletzt das grundlegende Recht auf Leben sowie das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Viele Unschuldige werden zum Tode verurteilt, weil Fehler bei den Gerichtsverfahren passieren können. Außerdem werden Todesurteile häufig über politische Gegner verhängt. In Österreich wurde die Todesstrafe 1968 endgültig abgeschafft.

3

Irren ist menschlich. Die Todesstrafe nicht. Sie ist ein unmenschlicher Irrtum, unwürdig einer zivilisierten Gesellschaft. (AI)

Olympe Verlag

Entwirf ein Plakat gegen Folter oder die Todesstrafe auf einem Zeichenblatt! Diese Vorlagen von Amnesty International helfen dir dabei! Entwickle selbst einen Slogan oder benutze die hier angegebenen Zitate!

Warum töten wir Menschen, die Menschen töten, um den Menschen zu zeigen, dass Töten falsch ist? (AI)

Verfasse einen fiktiven Bericht für die Schülerzeitung, in dem du dich mit Ehe und Liebe im Jahr 2200 auseinandersetzt!

Berücksichtige dabei folgende Aspekte:

2 Was ist Familie? Versuche, eine Definition für das Jahr 2200 zu geben!

2 Wird es Ehen überhaupt noch geben?

2 Wie wird die Kindererziehung organisiert sein?

8.

MENSCHEN MIT BEHINDERUNG – ZWISCHEN AUSGRENZUNG UND INKLUSION

paternalistisch: autoritär, entmündigend, nicht selbstbestimmt

Der Umgang mit Menschen mit Behinderung hat sich im Laufe der Geschichte stark verändert. In der Zeit vor 1500 wurden Menschen mit Behinderungen oft als Ausgestoßene betrachtet. Sie wurden häufig isoliert oder gar versteckt, da sie als Unglück oder Strafe Gottes angesehen wurden.

Inklusion, die: keine Person wird vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen

Potenzial, das: Gesamtheit aller vorhandenen, verfügbaren Mittel, Möglichkeiten, Fähigkeiten

D1: Fasse die Ziele des Übereinkommens zusammen!

Schlag unter www.behindertenrechts konvention.info nach!

Wähle einen Artikel aus, der dich besonders interessiert und stelle diesen anschließend der Klasse vor!

Untersuche, wie in der Behindertenrechtskonvention die Rechte von Menschen mit Behinderungen geschützt werden sollen und wie sich dies im Vergleich zu allgemeinen Menschenrechtsdokumenten, wie der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, unterscheidet! Diskutiert in Vierergruppen, warum es notwendig war, ein eigenes Übereinkommen für Menschen mit Behinderungen zu entwickeln, obwohl es bereits universelle Menschenrechte gab!

Verlag

Während der Renaissance begann sich das Verständnis zu ändern. Einige Künstler und Gelehrte begannen, Menschen mit Behinderungen als Teil der Gesellschaft zu betrachten und in ihre Werke zu integrieren. Dennoch blieb die gesellschaftliche Teilhabe für Menschen mit Behinderung stark eingeschränkt.

Im 18. und 19. Jahrhundert entstanden erste Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, die jedoch oft als Asyle oder Anstalten betrieben wurden. Die Einstellung zur Behinderung blieb vielerorts paternalistisch und bevormundend.

Abb. 1: „Narrenturm in Wien“ – errichtet 1784 in Wien als erste psychiatrische Klinik Europas

Erst im 20. Jahrhundert begannen sich die Ansichten grundlegend zu ändern. Die Behindertenrechtsbewegung setzte sich für die Rechte und die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ein. Die Einführung von Gesetzen und Programmen zur Barrierefreiheit, zur Integration in Bildungseinrichtungen und am Arbeitsplatz trugen dazu bei, dass Menschen mit Behinderungen besser in die Gesellschaft integriert werden konnten.

Heute streben viele Gesellschaften nach Inklusion und Gleichberechtigung für Menschen mit Behinderungen. Doch es gibt immer noch zahlreiche Herausforderungen, wie den Zugang zu Bildung, Arbeit und öffentlichen Räumen. Viele Menschen mit Behinderungen sind weiterhin von Diskriminierung betroffen, sei es durch mangelnde Barrierefreiheit, Vorurteile oder unzureichende politische Unterstützung. Es ist daher wichtig, Barrieren abzubauen und eine wirklich inklusive Gesellschaft zu schaffen, in der jeder Mensch gleiche Chancen hat, sein Potenzial zu entfalten.

Ein Meilenstein für die Durchsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderung war das „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities). Dieses Übereinkommen, kurz UN-Behindertenrechtskonvention genannt, wurde am 13. Dezember 2006 von der Generalversammlung der UNO beschlossen und trat 2008 in Kraft.

D1: Die Behindertenrechtskonvention im historischen Kontext

[...] Ziel des Übereinkommens ist es, den gleichberechtigten Genuss der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten. Mit dieser Zielsetzung bezieht sich das Übereinkommen auf die universellen Menschenrechte, wie sie in anderen menschenrechtlichen Übereinkommen der Vereinten Nationen anerkannt sind, und steht im engen Zusammenhang mit diesen Übereinkommen. […]

Aus: Die

Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!

1 2

Bildet Vierergruppen! Versetzt euch nun in die Lage von blinden Menschen. Welche Hindernisse in eurer Klasse und in eurem Schulhaus fallen euch auf? Erstellt eine Liste mit den gefundenen Hindernissen und stellt auch Überlegungen an, wie man diese beseitigen könnte!

Macht nun dieselbe Übung, versetzt euch aber nun in die Lage einer Rollstuhlfahrerin oder eines Rollstuhlfahrers!

Entwickelt konkrete Ideen, wie eure Schule zugänglicher und inklusiver für Menschen mit Behinderungen werden kann! Denkt dabei auch an die Umsetzungsmöglichkeiten und stellt sicher, dass eure Lösungsvorschläge realistisch sind!

4

Stellt eure Vorschläge der Klasse vor und diskutiert, welche Maßnahmen besonders wichtig und umsetzbar sind! Erstellt gemeinsam eine Prioritätenliste, die ihr an die Schulleitung weitergeben könnt!

5

Lies diesen Zeitungsbericht und fasse ihn mit eigenen Worten zusammen!

D2: „Worte zählen“: Mar Galcerán, Europas erste Abgeordnete mit Down-Syndrom

Mar Galcerán ist nicht irgendeine Politikerin. Mit 46 Jahren, von denen sie 26 Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet hat, schrieb Galcerán 2023 Geschichte, als sie als erste Person – und als erste Frau – mit Down-Syndrom in ein Regionalparlament in Spanien und möglicherweise in ganz Europa gewählt wurde.

Nur wenige Menschen mit Down-Syndrom haben jemals für einen Sitz in den nationalen und regionalen Parlamenten der europäischen Länder kandidiert. Das hat die valencianische Politikerin jedoch nicht abgehalten. Im vergangenen September trat sie ihr Mandat als Abgeordnete mit einer klaren Mission an: die Mentalität gegenüber Menschen mit Behinderungen zu ändern. […] Galcerán war zunächst Beauftragte für Menschen mit Behinderungen im Autonomen Exekutivkomitee von Valencia und anschließend Kandidatin bei den Regionalwahlen.

Es bleibt noch viel zu tun

Obwohl sie sich in der Politik, in ihrer Partei oder bei ihrer Arbeit nie diskriminiert gefühlt hat, haben ihre schlechten Erfahrungen als Studentin sie für immer geprägt. „Damals habe ich gemerkt, dass ich anders behandelt wurde. In dieser Zeit hatte ich keine Freunde, sondern Klassenkameraden. Sie sahen mich anders, sie wandten sich von mir ab. Damals habe ich wirklich unter Ablehnung gelitten, und das ist eine Phase, die mich geprägt hat“, sagte sie. „Es gibt noch viel zu tun. In der Gruppe der Menschen mit Behinderungen ist Behinderung ein Querschnittsthema, das sich auf Bereiche wie Gesundheit, Bildung und Beschäftigung auswirkt, und es gibt noch viel zu tun“, fügte sie hinzu.

Aus: „Worte zählen“: Mar Galcerán,

Abb. 2: Abgeordnete Mar Galcerán im valencianischen Parlament, 2024

6 7 9 8

Arbeite jene Punkte heraus, die die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung aufzeigen! Markiere dazu die Stellen im Text, die dies ausdrücken!

Beurteile, welche Bedeutung ihre Leistungen für die Gesellschaft und die Rechte von Menschen mit Behinderungen haben!

Diskutiert in Vierergruppen, inwieweit Diskriminierung von Menschen mit Behinderung in Österreich vorhanden ist und was man dagegen tun könnte!

Entwerft nun gemeinsam ein Plakat mit Forderungen gegen Diskriminierung!

So schätze ich mich nach dem Großkapitel „ASPEKTE NEUZEITLICHER KULTUREN“ selbst ein: Kreuze jenen Daumen an, der für dich am ehesten zutreffend ist!

Ich

kann…

... bedeutende Erfindungen am Beginn der Neuzeit nennen.

... die Bedeutung dieser Erfindungen für das tägliche Leben erfassen.

… Wesentliches über den Humanismus wiedergeben.

... Künstler der Renaissance zuordnen.

... ein Herrschergemälde mit der Methode M1 entschlüsseln

... die Ursachen und die Auswirkungen der Reformation erklären.

... die Auswirkungen der Gegenreformation beurteilen.

… über den Dreißigjährigen Krieg berichten.

... anhand dieses Krieges die Auswirkungen und Folgen von Krieg bewerten.

... über unterschiedliche gerichtliche Verurteilungen reflektieren.

... über unterschiedliche Gründe für Eheschließungen berichten.

... mich mit Inklusion auseinandersetzen und den Umgang mit Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft reflektieren.

Buchtipps

Verlag

Um deine Kompetenzen noch mehr zu steigern, hier unsere Buchtipps:

für besonders Wissensdurstige

Jürgen Teichmann: Galilei, Röntgen & Co. (Impian 2020).

Simone Grünewald: Die Abenteuer des Simplicissimus: Grimmelshausen nacherzählt für Jugendliche und Junggebliebene (TRIGA Der Verlag Gerlinde Heß 2022).

Alexander Hogh: Gotteskrieger: Eine wahre Geschichte aus der Zeit der Reformation. (TintenTrinker 2017).

Günther Bentele: Augenblicke der Geschichte: Die Neuzeit. (cbj 2007).

1. EIN NEUES WIRTSCHAFTSSYSTEM –DER FRÜHKAPITALISMUS

Seit dem Ende des 15. Jh. wandelte sich in Europa die feudale Wirtschaft zu einer Marktwirtschaft. War im Feudalismus der Grundbesitz die Grundlage des Reichtums, war dies im Frühkapitalismus der Fernhandel.

Zentren dieser Entwicklung waren zu Beginn die italienischen Stadtrepubliken und hier vor allem Venedig. Selbst produzierte Luxusgüter aber auch aus dem Orient importierte Luxusartikel wurden nach West-, Ost- und Mitteleuropa transportiert und verkauft.

Im Frühkapitalismus setzte sich anstelle der Naturalwirtschaft die Geldwirtschaft durch. Jedes Land und jede Stadt hatte das Recht, Münzen selbst zu prägen. Da die Münzen sehr oft umgewechselt werden mussten, übernahmen Geldwechsler dieses Geschäft. Für ihre Tätigkeit erhielten sie Provisionen, die sie reich machten.

Mit dem Vordringen der Osmanen in den Mittelmeerraum verlagerten sich auch die Handelsrouten. Spanier und Portugiesen unternahmen Entdeckungsfahrten und gründeten Kolonien in Übersee

Fernhändler und Großkaufleute handelten mit Edelmetallen wie Gold, Silber und Kupfer, betrieben Finanzgeschäfte und häuften dabei riesige Vermögen an.

Eine der bekanntesten Handelsfamilien war die der Fugger in Augsburg. Sie wurde so unermesslich reich, dass sie sogar den Päpsten und Kaisern Geld gegen Zinsen leihen konnte.

begünstigt durch …

2 Erfindungen im Bergbau und Hüttenwesen

2 Buchdruck

Fernhandel, der: Handel mit weit entfernt liegenden Ländern oder Gebieten

Verlag

Stadtrepublik, die: Stadt, die unabhängig ist und sich selbst regiert, wie ein eigener kleiner Staat

Provision, die: Bezahlung für die Vermittlung eines Kaufes oder Verkaufes

Übersee: Gebiete, die jenseits des Meeres, des Ozeans liegen

Was ist ein Verlagssystem?

Dies ist eine frühe Form der arbeitsteiligen Erzeugung von Gütern. Eine Person – der Verleger – beschafft die Rohstoffe, gibt diese den Handwerkern zur Produktion in Heimarbeit und sorgt für den Absatz der Produkte.

Abb. 1: Beschreibe die dargestellten Gegenstände und Personen!

Analysiere, welche Aufgaben der Geldwechsler vermutlich ausgeführt hat und wie die Gegenstände in seinem Alltag genutzt worden sein könnten!

2 Verlagssystem

FRÜHKAPITALISMUS

gehemmt durch …

2 politische Zersplitterung

2 Macht der römischkatholischen Kirche

2 Leibeigenschaft

2 Zunftwesen

Vergleiche die Arbeit des Geldwechslers in der dargestellten Zeit mit heutigen Berufen im Finanzund Bankwesen!

stärkere Trennung zwischen und innerhalb der Stände

2 stärkere Trennung zwischen und innerhalb der Stände

2 Reichtum der Bürger

2 steigende Ausbeutung der Bauern und der armen Stadtbevölkerung

2 Verarmung des niederen Adels

2 Teilung in reichen und armen Klerus

Abb. 2: Entstehung des Frühkapitalismus

Beurteile die Rekonstruktionszeichnung: Wirkt die Darstellung realistisch oder idealisiert? Begründe, welche Aspekte des Geldwechselberufs unvollständig oder unkorrekt wiedergegeben sein könnten, und präsentiere deine Ergebnisse!

Abb. 2: Beschreibe die Auswirkungen des Frühkapitalismus auf verschiedene Bevölkerungsgruppen und nenne Gewinner sowie Verlierer!

Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!

Lies die beiden folgenden Darstellungen aufmerksam durch!

D2: Die Fugger – Schulbuchtext: Forum Geschichte 2 (2008)

J a k o b Fugger

seit dem 14. Jahrhundert in Augsburg ansässiges Geschlecht, ursprünglich Weber und Tuchhändler. Jakob I. († 1469) ist der Stammvater der Linie Fugger von der Lilie und Gründer des Fugger’schen Handelshauses, dem seine Söhne Georg († 1506), Ulrich († 1510), Jakob II. und andere Nachfahren durch Handels- und Geldgeschäfte, Bergwerksunternehmen, Faktoreien, Agenturen und Verbindungen nach Übersee Weltgeltung und Einfluss auf die Reichspolitik verschafften.

Jakob II., der Reiche (* 1459, † 1525) besaß das Kupfermonopol in Europa durch den Erwerb von Bergwerken in Spanien, Tirol, Kärnten und Ungarn und war am ostindischen Gewürzhandel beteiligt. Als größter Bankier seiner Zeit profitierte Jakob II. u. a. vom Ablasshandel. Maximilian I. verpflichtete sich durch Annahme von Geld zur Unterstützung seiner weitreichenden unternehmerischen Pläne. Karl V. wurde durch seine Finanzierung gewählt [...].

Aus: Boesch, Joseph; Schläpfer, Rudolf; Utz, Hans (Hg.): Weltgeschichte. Von 1500 bis zur Gegenwart. Zürich (2014), S. 40.

profitieren: einen Vorteil durch etwas, jemanden haben

Faktorei, die: größere Handelsniederlassung, besonders in Kolonien