LA REVUE DE PALAIS DES THÉS

Numéro 93 Automne 2024

Amélie Trebulle-Denis

Directrice des Ressources Humaines et de l’École du Thé

LA REVUE DE PALAIS DES THÉS

Numéro 93 Automne 2024

Amélie Trebulle-Denis

Directrice des Ressources Humaines et de l’École du Thé

Quel plaisir de fêter l’anniversaire de notre École du Thé vingt-cinq ans après sa création. Lieu de référence pour les experts et les amateurs de thé, elle est née de la volonté de François-Xavier Delmas et de Mathias Minet, créateurs de Palais des Thés, de partager leur passion avec le plus grand nombre. Quel est le point commun entre la cheffe étoilée Anne-Sophie Pic, nos Tea Sommeliers et l’ensemble de nos collaborateurs ? L’amour du thé transmis et enseigné à l’École du Thé, bien sûr ! De l’apprentissage de sa manufacture, de sa culture en passant par des dégustations, la découverte des accords thés et mets et la mixologie, plus de 25 000 élèves, professionnels, néophytes ou amateurs, ont déjà suivi les cours et ateliers dispensés par nos formateurs passionnés.

Après avoir débuté en 1999 dans une petite salle du Marais attenante à l’une de nos boutiques, l’École du Thé vous accueille depuis 2008 sur plus de 200 m² dans le XIe arrondissement de Paris. Cette année anniversaire est marquée par de nouveaux chapitres pour notre école. Une antenne phocéenne a été inaugurée pour former les Tea Sommeliers de nos boutiques qui vous apportent leur expertise dans le sud de la France. Mais surtout nous inaugurons ce mois-ci La Manufacture, un lieu tout à fait singulier situé au cœur d’une ancienne plantation en Géorgie et dédié à l’apprentissage de la fabrication du thé. Nos collaborateurs y seront initiés aux subtilités de sa production et nous aurons bientôt le plaisir de vous en rapporter le récit dans le carnet de voyage d’un prochain numéro.

En couv Ertur E

Les théières japonaises sont fabriquées à la main dans les ateliers de Miyama et Shinzangama au Japon.

Ces projets d’ampleur pour notre École du Thé, dont j’ai la joie d’avoir la responsabilité, sont autant de nouvelles étapes franchies dans la mission de notre maison d’expertise, de formation et de transmission des savoirs autour de cette boisson millénaire.

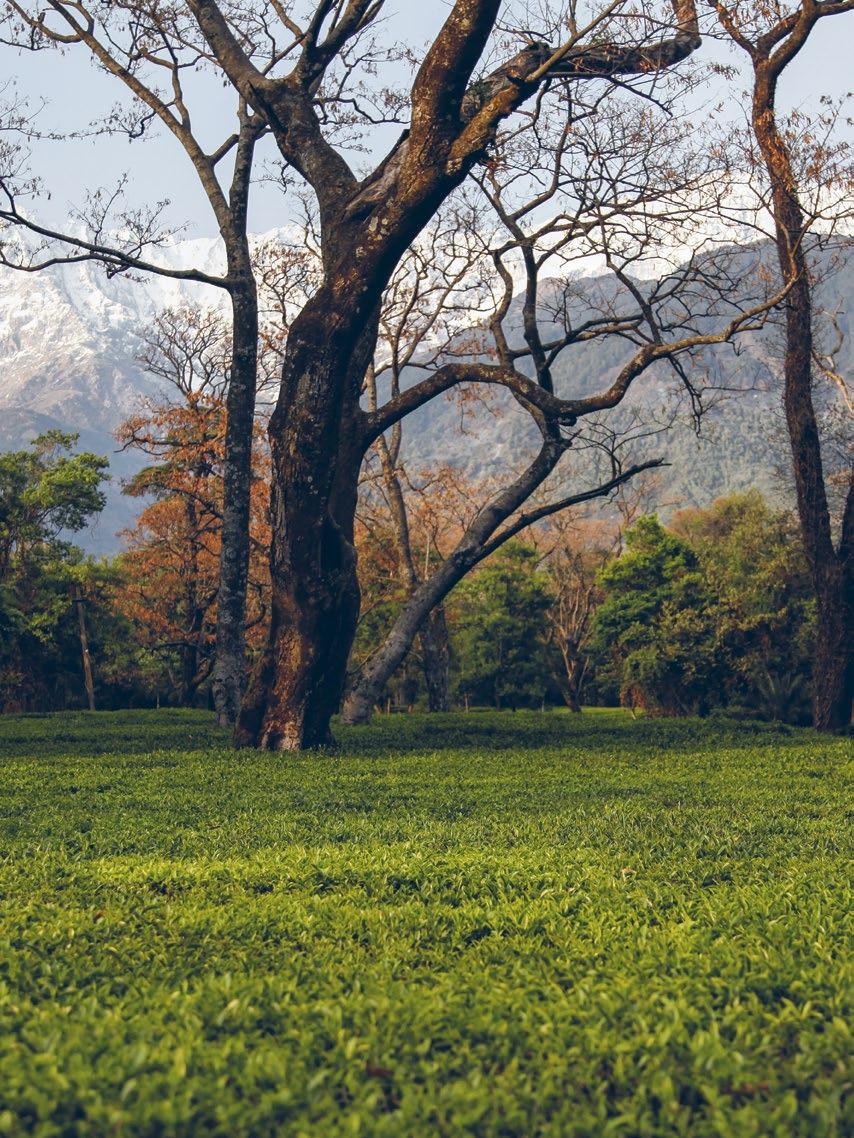

Des arbres sont souvent plantés au milieu des exploitations afin d’apporter de l’ombre aux théiers.

SOMMAIRE

CARNET DE VOYAGE

Par Yann Sowinski

Rencontre avec les artisans du thé de Shizuoka

6

CULTURE THÉ

Par Elena Di Benedetto

Les thés et le temps

20

RACONTEZ-MOI

Par Cassandra Bagneris

La Boston Tea Party

30

CONTRIBUTEURS

Cassandra Bagneris

Conseillère de vente à la boutique de Grenoble et Master Tea

Sommelier, Cassandra a développé une passion pour les thés népalais depuis son voyage dans les plantations en 2022.

PLANÈTE THÉ

Le thé en France

14

UN GRAND CRU, UN TEA SOMMELIER

Par Désirée Picarelli

La dégustation du Yin Zhen

26

THÉ D’EXCEPTION

Le Pu Erh des Dao, un thé sombre du Triangle d’Or

32

Désirée Picarelli

Master tea Sommelier et responsable de la boutique située rue Tronchet à Paris, Désirée a rejoint Palais des Thés il y a douze ans. Elle est formatrice à l’École du Thé.

PLANÈTE THÉ

Produire le thé en France : réussites et défis

18

DU THÉ EN CUISINE Pissaladière au thé fumé

28

ÉBRUITÉ

Toute l’actualité du Palais

37

Yann Sowinski

En charge de l’École du Thé depuis 2023, Yann est Master Tea Sommelier. Il a rejoint Palais des Thés il y a plus de vingt ans en tant que vendeur, puis responsable de boutiques à Paris et à Rennes.

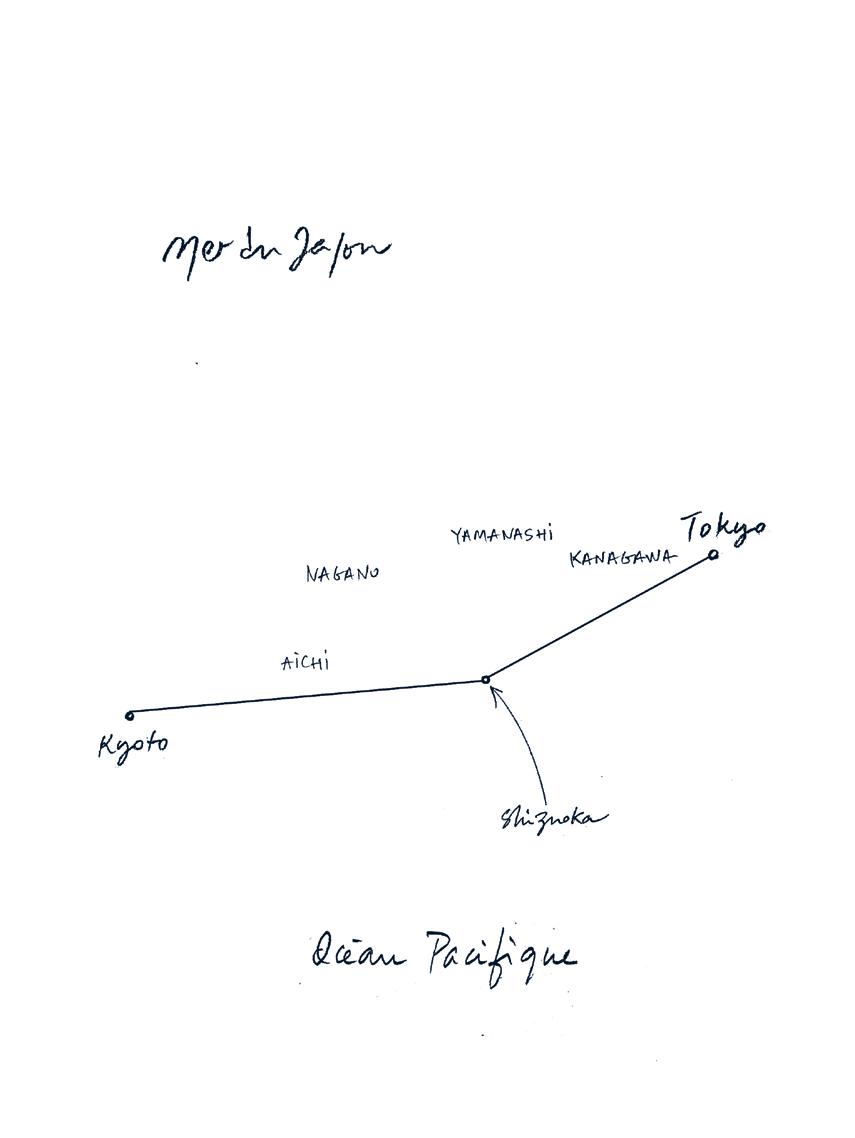

S’envoler pour le Japon, n’est-ce pas le rêve de tout amateur de thé ? Fraîchement nommé responsable de l’École du Thé, à Paris, je voyais dans mes nouvelles fonctions l’opportunité idéale de lever le voile sur une infime part de ce pays qui a nourri mon imaginaire depuis mon adolescence. Ma mission ? Rapporter des sources pédagogiques et des objets, mais aussi rencontrer quelques artisans de ces thés qui infusent dans ma tasse et mon esprit depuis des décennies… Par Yann Sowinski

Au Japon, la récolte est réalisée à l’aide de machines très précises, rendant les rangées de théiers uniformes.

Culture, philosophie, esthétique… Tout ce qui touche au Japon, de la littérature à la gastronomie jusqu’au moindre objet artisanal, est au cœur de mon existence. Je me suis même essayé à l’apprentissage de quelques bases linguistiques qui, frottées au réel, se sont avérées rudimentaires et… perfectibles ! Pour compagnon de voyage, j’ai Léo, Chercheur de Thé de Palais de Thés. Les plantations de camélias sont son terrain de jeu planétaire depuis ses 19 ans, et ce voyage sera l’occasion de constater combien son expertise est reconnue des acteurs de la filière mais aussi combien il est important d’entretenir ces précieuses relations avec les artisans du thé en leur rendant visite régulièrement. Nous profitons de quelques heures à Tokyo pour visiter une exposition consacrée aux objets de la cérémonie du thé de Rikyū, Oribe et Enshu et s’émerveiller devant les œuvres de ces grands maîtres. C’est par l’œil que le goût s’affine. J’ai en effet pour mission de rapporter des pièces authentiques que je vais m’attacher à glaner tout au long de notre périple. À peine ai-je le temps de me rendre chez Ito-ya, le temple de la papeterie japonaise, que nous partons pour Shizuoka. De cette ville située à moins de deux heures de la capitale en shinkansen, le train national à grande vitesse, nous sillonnerons plantations, manufactures et autres lieux incontournables du thé japonais.

Vivre le thé à Shizuoka

Shizuoka est à la fois le nom d’une préfecture et sa capitale. Ses quelque 700 000 habitants en font une petite ville à l’échelle japonaise. On y ressent moins qu’à Tokyo le tatemae, ce comportement propre à la culture

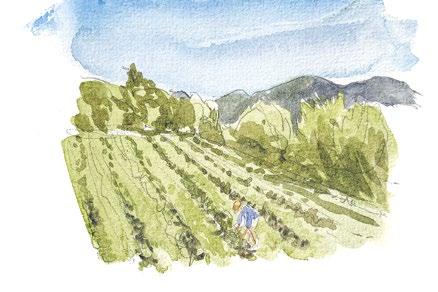

japonaise que l’on pourrait comparer à une « politesse sociale ». Avec ses plus de 20 000 hectares de jardins, Shizuoka vit au rythme du thé : 45 % du thé japonais y est produit et 70 % des feuilles récoltées dans l’archipel sont manufacturées1 ici. Dans cette ville marquée par l’empreinte des shoguns* Tokugawa (1603-1868) qui en ont fait la cité du thé, on trouve les plus beaux jardins, les meilleures factories et une expertise unique des techniques de raffinage. Ces plantations sont, avec les turques et les géorgiennes, les plus septentrionales du globe. Les conditions climatiques y sont rigoureuses une bonne partie de l’année et, en certaines saisons, il faut lutter contre le gel. Ce climat n’est sans doute pas étranger à la qualité des thés de cette région de montagnes et de forêts bénéficiant d’une large amplitude thermique entre le jour et la nuit. Dans le calendrier lunaire de l’archipel, le nom des mois fait référence aux caractéristiques climatiques de la saison ou à des traditions. Les pluies abondantes et la mousson précoce qui nous accueillent attestent que juin est le bien nommé « mois de l’eau ». À l’inverse des bourgeons de théier qui y trouvent les conditions idéales pour s’épanouir, il me faut un peu de temps pour m’acclimater à l’humidité et à la chaleur ambiante. L’heure est à la cueillette de l’été. L’effervescence de la précieuse récolte de printemps étant passée, les producteurs se montrent plus disponibles et savent déjà si leur année sera bonne ou non. Le millésime 2024 s’annonce bien à les voir, détendus et confiants !

Nous laissons la ville derrière nous pour nous enfoncer dans les brumes d’Hebizuka, à environ 700 mètres d’altitude, et rejoindre le jardin de poche de Monsieur Nakamura. Cet homme d’un âge respectable nous fournit depuis quelques années le Gyokuro de la Pierre du Serpent, un thé d’ombre d’exception. Ce grand cru, que l’on peut acheter sur place en souscription comme les primeurs dans le monde du vin, est aussi légendaire que son producteur. La petite maison désuète dans laquelle il nous accueille me rappelle l’atelier de bricolage de mon grand-père. Un bric-à-brac qui abrite des machines dont la plus récente date du début des années 1960. Avec notre hôte, nous buvons trois gyokuros issus de trois cépages différents. Ce sont les « thés du planteur » avant raffinage. En effet, la fabrication du thé à la japonaise se distingue par deux étapes, qui peuvent être très espacées dans le temps et l’espace : la première consiste à produire du thé brut, ou aracha, tandis que la seconde, en le raffinant, donnera sa forme finale mais aussi sa personnalité au thé. Ces thés non raffinés sont plus doux et moins puissants qu’ils ne le seront sous l’effet de la torréfaction (hi-ire) et du temps. Tant que le thé n’est pas fini, sa qualité est incertaine mais un palais averti y décèle déjà ses promesses. L’aracha est peu commercialisé et rares sont les professionnels du thé à venir le goûter à la plantation. Abrités de la pluie sous la véranda familiale, nous apprécions la simplicité de l’accord de ces thés en devenir avec des pommes de terre au beurre d’Hokkaïdo, préparées par Madame Nakamura, et quelques kakis séchés. Un temps d’échange et de confiance pendant lequel Monsieur Nakamura nous fait part de cette inquiétude partagée par sa génération de ne pas trouver de successeur. La rudesse de la vie à la montagne et l’isolement font fuir les jeunes. Il est même difficile pour ce planteur renommé de trouver une poignée de cueilleurs pour récolter son thé au printemps. Au fil de nos visites, la question de l’âge des

1. Guide de dégustation de l’amateur de thé, Christine Barbaste, François-Xavier Delmas, Mathias Minet, La maison Hachette Pratique, 2022.

*Généraux en chef des armées au Japon.

Cette région de montagnes et de forêts bénéficie d’une amplitude thermique entre le jour et la nuit, idéale pour l’épanouissement du théier.

exploitants et le défi de la relève se posent. Les terres et les théiers persisteront mais qui s’occupera de ces jardins qui font la richesse gastronomique du monde du thé ?

Sourcer, documenter pour mieux transmettre

Au Japon, sur le marché du thé, cohabitent différents types d’organisations que ce voyage me permet de découvrir : très rares sont les factories propriétaires à la fois de jardins de thé, d’une raffinerie et d’un réseau de diffusion de la production. Il s’agit le plus souvent de trois entités distinctes. Autre particularité du Japon, la plupart des thés qui y sont vendus sont des blends, c’est-à-dire des assemblages. Chaque maison ou marque de thé a une offre de thés retreinte mais affiche son style. Or, chez Palais des Thés, ce qui nous intéresse le plus, c’est le cépage et bien sûr la ou les personnes qui font le thé. Rappelons que c’est à Shizuoka qu’en 1954 Hikosaburo Sugiyama a mis au point le théier hybride yabukita. On trouve également bien d’autres cultivars tels que le koshun, le tsanumi, des cultivars à feuilles jaunes, et d’autres espèces que j’ai du mal à identifier. En croquant le bourgeon frais, comme je goûterais un grain de raisin, je perçois d’emblée le goût singulier de chaque variété. Parmi mes objectifs lors de ce voyage : documenter les cultivars locaux, tant d’un point de vue botanique qu’iconographique. Consciencieusement, je photographie donc des variétés de théiers, l’environnement des plantations, je dessine des schémas quand la prise de vue est impossible, prends des notes… pour pouvoir transmettre au mieux ces précieuses connaissances à nos Tea Sommeliers. Les savoirs et le goût du thé s’enrichissent également autour une tasse. Dans la factory qui nous avait conduits chez Monsieur Nakamura, une dégustation est organisée pour notre venue. Les premiers thés sont « faciles », c’est-à-dire avec ce goût très umami que l’on attend des crus japonais. Voyant que nous ne nous satisfaisons pas de cette impression de « déjà-bu », on nous propose des thés avec plus de caractère. Curieux, les Japonais s’intéressent à notre approche occidentale et à notre méthode de dégustation organoleptique, empruntée à l’œnologie, qui s’est diffusée ici même. Elle consiste à analyser les arômes mais aussi la texture de la liqueur. Cette quête d’une richesse aromatique les pousse à remettre en avant des cultivars abandonnés ou moins connus. Amateur des rituels du thé et de ses accessoires, j’apprécie l’utilisation du set à dégustation japonais, bien différent du britannique dont nous avons l’habitude en France. Les feuilles ne sont pas enlevées de la tasse et infusent ainsi longuement. On obtient des arômes qui seraient apparus après plusieurs infusions successives. Ce thé surinfusé pour nous, révélateur de tous les défauts potentiels du thé, peut être très troublant pour des papilles non averties.

Le jour suivant, nous voilà au cœur d’une autre factory où l’on raffine les thés d’ici et d’ailleurs. Enivré par les parfums de végétal torréfié perceptibles au-delà même des portes de la raffinerie, j’ai l’impression de naviguer dans un océan de thé. Lors de la visite de la manufacture, voici l’occasion rêvée de poser les mille questions techniques qui me traversent l’esprit. Je sais déjà que les élèves de l’École du Thé pourront bénéficier de toutes ces

subtilités que seul le voyage permet de vivre et de constater. À la dernière étape de fabrication, à la sortie du four, un homme, toujours d’expérience, a pour unique et lourde mission de sentir les feuilles pour savoir si le thé est bien fait. Tout repose sur lui seul. Dans cet univers pourtant très mécanisé, nombreux sont les hommes d’une grande expertise à contrôler et apporter du soin à chaque moment du travail de la feuille.

À Kawane, au nord-ouest de Shizuoka, nous retrouvons Susumu San dont la plantation se trouve au cœur de l’une de ces forêts denses et brumeuses qui peuplent l’œuvre du réalisateur Hayao Miyazaki. Susumu San sauve des jardins abandonnés auxquels il donne une seconde vie. Il produit aussi bien des thés grillés, des thés de tige que des sencha classiques et expérimentaux, etc. Nous pouvons lui demander des thés sur mesure pour notre maison que nous achetons à la raffinerie qui « finit » ses thés. Parmi ses vertus, Susumu San pratique le Chanoyu (la cérémonie traditionnelle du thé au Japon) mais il est aussi un potier amateur. Il nous fait la surprise de nous préparer une cérémonie au chabako (« boîte à thé », version pique-nique) en parfaite harmonie avec la nature. Nous buvons en silence dans les bols fabriqués par ses soins, qu’il a la gentillesse de nous offrir. Ces bols feront vivre le chashitsu* de l’École du Thé.

Monsieur Nakamura dans son jardin de thé de moins de 10 hectares.

*Lieu où se déroulent traditionnellement les cérémonies du thé.

Un instant de dégustation, au chabako, hors du temps, en compagnie de Susumu San.

*Il serait le premier maître informel du Senchadō.

Dans cette même zone, nous rencontrons un autre planteur. Âgé, il a la chance – rare –d’avoir un gendre qui assurera la reprise de son jardin. Il nous fait la démonstration de l’efficacité et du perfectionnement de sa machine conçue pour la récolte du thé : celle-ci est capable non seulement de s’adapter à l’inclinaison vertigineuse de la pente mais aussi de détecter et de redresser les bourgeons au moment de la cueillette. Voilà encore une spécificité du savoir-faire japonais : une ingéniosité et une méticulosité au service de la qualité des thés.

De moindre importance en termes de taille et de production, la région de Kyoto est pourtant à la fois le berceau historique de la théiculture japonaise et une appellation prestigieuse tant pour les matchas ou les gyokuros que pour les senchas. Cette échappée est surtout l’occasion de donner rendez-vous à deux partenaires, coréens et thaïlandais, qui nous font l’honneur de venir à notre rencontre et de passer quelques heures avec nous. Je ne pouvais aller à Kyoto sans passer au musée du Raku (céramique), situé dans la maison de la famille Raku, puis acheter quelques bols à la brocante du fameux temple bouddhiste Tō-ji.

Lors d’un voyage au Népal, Léo avait rencontré Misato, la fille d’un moine zen. Cette trentenaire un peu rebelle a récupéré un temple familial, situé à Yaizu. Misato s’est mis en tête de reconstruire cet édifice et de planter des théiers dans son enceinte comme dans les temps anciens. Un travail de longue haleine qui n’effraie pas la jeune femme bien décidée à fabriquer un thé d’excellence qu’elle compte exporter. Elle est dans cette tâche aidée par Susumu San, qu’elle a rencontré par l’intermédiaire de Léo. Voici un exemple du partage de connaissances favorisé par les rencontres et voyages de nos Chercheurs de Thé. Généreuse et curieuse, Misato nous emmène visiter une plantation de wasabi ainsi qu’une factory dirigée exclusivement par des femmes. Notre journée s’achève par le plus beau des présents : une initiation au Senchadō (« la voie du thé infusé » est le second type de cérémonie du thé apparu au Japon, avec Chanoyu), selon la tradition ancienne Obaku*, par la grand-mère de Misato. Une toute première fois pour moi, et une première cérémonie destinée à des étrangers et à des hommes pour cette femme reconnue pour son savoir. J’aime cette énergie à nulle autre pareille qui émane des « fous » de thé. C’est cette créativité que nous encourageons chez Palais des Thés dans l’espoir de voir naître de ces esprits libres des thés singuliers et exceptionnels que nous offrons à la dégustation des amateurs… •

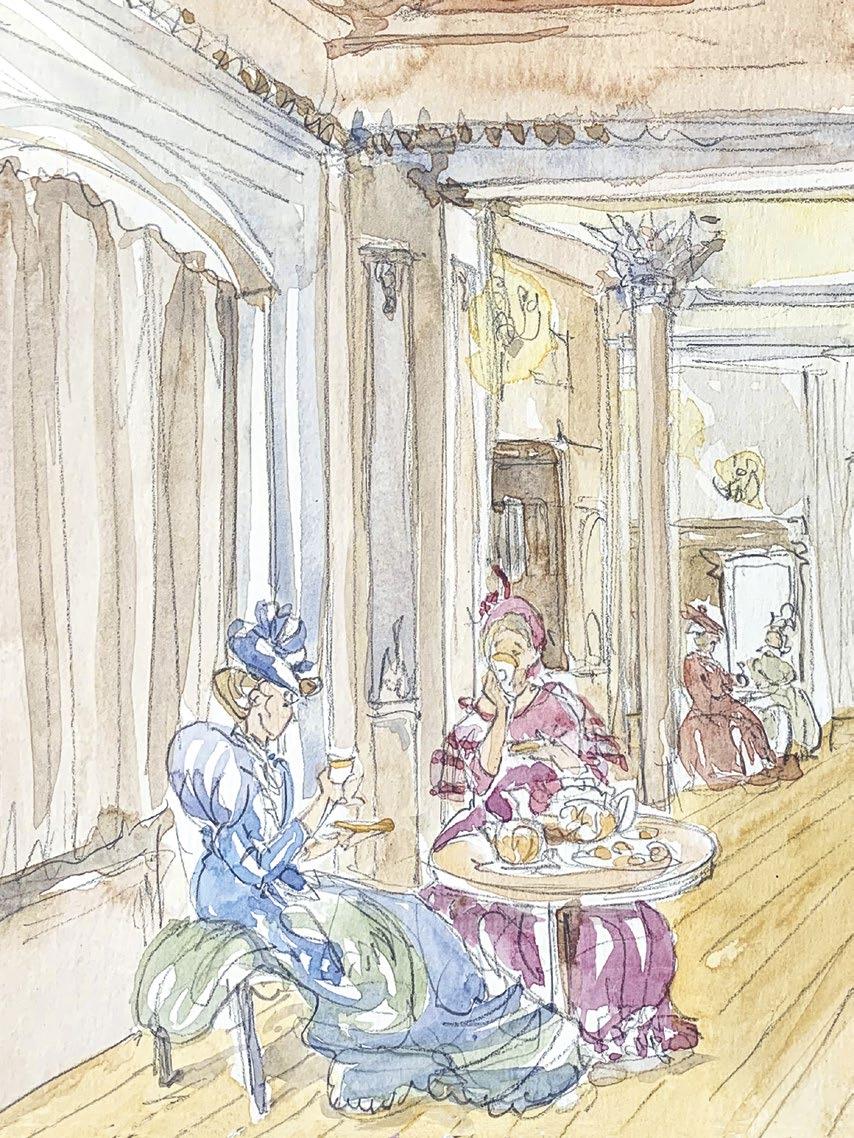

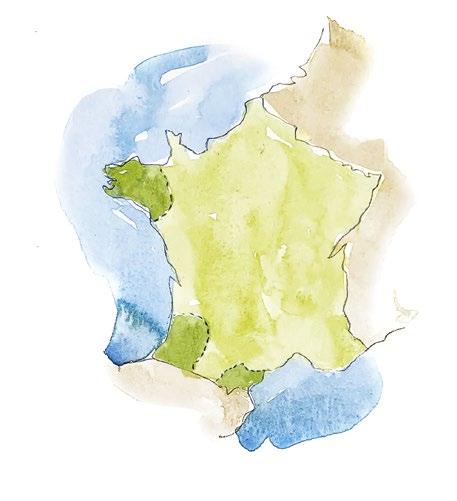

À l’inverse d’autres pays européens, l’histoire d’amour entre le thé et les Français s’est nouée tardivement. Pendant plusieurs siècles, le thé est resté dans notre pays l’apanage d’une élite et une boisson consommée presque exclusivement dans des cercles restreints. Cette situation explique sa lente diffusion au sein de la société, car contrairement au café, le thé n’est pas devenu un produit de consommation quotidienne et répandue. Une page blanche qui laisse le champ libre à la créativité et à l’esprit de découverte. On observe en effet depuis quelques années un intérêt renouvelé pour le thé en France, à tel point que fleurissent sur notre territoire de petites productions de thé. Est-ce le début d’une théiculture à la française ?

Les premières traces du thé en France apparaissent au milieu du xviie siècle. Distribué en Europe par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales dès 1610, on lui prête rapidement des bienfaits médicinaux. À la suite d’une rumeur selon laquelle il aurait soigné la goutte du cardinal Mazarin, alors ministre de Louis XIV, il est utilisé par certains aristocrates comme remède.

Une boisson aristocratique

Plus onéreux que le café, le thé reste l’apanage d’une élite. Symbole du luxe, cristallisant les inégalités sociales, sa consommation est décriée et découragée à la Révolution française. Sous le Second Empire, l’enthousiasme pour la culture anglaise et notamment la passion de l’impératrice Eugénie pour la littérature relancent l’intérêt pour le thé. On le déguste entre intellectuels en discutant dans les cercles littéraires, puis dans les salons de thé qui fleurissent alors dans les rues de Paris. Ces lieux de sociabilité rassemblent un public féminin, offrant aux femmes issues de bonnes familles la possibilité de se retrouver en dehors de chez elles sans avoir à fréquenter les établissements peu recommandables que sont à l’époque les bistrots et les cafés. Ces pratiques expliquent la lente diffusion du thé au sein de la société française : à l’inverse du café, il est une boisson mondaine réservée aux notables. En France, le thé ne se boit pas au quotidien quand, en Angleterre, sa consommation se développe d’autant plus qu’elle est partagée par les travailleurs de classes ouvrières. À cette image et à cet usage aristocratique s’ajoutent les inconvénients liés à son approvisionnement. Si les Britanniques peuvent s’appuyer sur leurs colonies (Inde, Ceylan) pour obtenir un thé à moindre coût et en grande quantité, la France produit essentiellement du café (notamment aux Antilles françaises), disponible à un tarif très compétitif, ce qui pourrait expliquer la préférence nationale pour cette boisson torréfiée.

Pourtant, la France cherche à développer la production du thé dans ses colonies pour en faire des zones de culture et ainsi répondre aux besoins de la métropole. De fait, les colons ont tenté de planter le thé en Guyane, un projet abandonné suite à l’interdiction de la traite négrière en 1815. Quelques théiers ont par la suite été plantés à La Réunion sans pour autant que la quantité ne soit en mesure de satisfaire les besoins.

L’essor du thé français guidé par les thés et infusions parfumées

Il faut attendre le xixe siècle pour observer un tournant dans le rapport que les Français entretiennent avec le thé. Au cours du xxe siècle, la consommation augmente et se concentre de plus en plus vers les grandes maisons de thé françaises.

Rapidement, le marché français marque sa différence en abordant le thé sans avoir d’habitude de consommation préétablie. Il n’aura pas réussi jusque-là à se populariser en dehors de cercles très exclusifs. Il est donc appréhendé avec beaucoup d’intérêt et de liberté par un peuple aguerri à la gastronomie et à la culture du vin. En effet, les notions de terroirs, de récoltes et de cépages sont communes au monde du vin et du thé. Grâce à l’impulsion des grandes maisons de thé françaises, dont Palais des Thés, l’Hexagone devient le lieu où l’on trouve la plus grande diversité de thés, et notamment de grands crus, de couleurs et de provenances multiples. Et l’intérêt pour les thés de qualité supérieure ne cesse d’aller croissant.

Une vision gastronomique du thé ?

Ni pays producteur historique ni rattaché directement à son développement par son passé colonial, le thé ne connaît pas en France le même ancrage qu’en Chine, au Japon ou au Royaume-Uni. Pour autant, l’héritage gastronomique français infuse et oriente notre pratique du thé. Comme l’explique François-Xavier Delmas, fondateur de Palais des Thés : « Les Français s’intéressent toujours à l’origine de ce qu’ils mangent et de ce qu’ils boivent, ainsi qu’aux cultures qui les ont produits. La culture du thé est en de nombreux points similaire à celle du vin français, car reliée à une histoire, à un terroir. Chez Palais des Thés, nous le voyons exactement comme le vin. Nous explorons les goûts du thé exactement comme ceux du vin. Nous pouvons produire des couleurs différentes, des millésimes, des nouvelles pousses, des thés d’un seul jardin, des thés fermentés, exactement comme dans le monde viticole. » L’intérêt pour cette boisson est cohérent avec la culture française

La première utilisation attestée de thé en cuisine en France est une recette de Vincent La Chapelle, chef cuisinier et auteur culinaire français. Il s’agit d’une crème au thé. Publiée en 1742 dans Le Cuisinier moderne, elle restera la seule utilisation du thé en cuisine française jusqu’au xixe siècle avant le développement des recettes sucrées à base de thé. La popularité du thé matcha, un thé japonais en poudre, inaugure une nouvelle ère de pâtisseries au thé.

2 Français sur 3 boivent du thé ou des infusions quotidiennement.

Les Français consomment environ 3 kg de café contre 250 g de thé par an.

de la table : on mange, parle, et parle de ce que l’on mange sans jamais se lasser, en gourmets attachés aux produits de qualité. Ces dernières années, le thé entre d’ailleurs de plus en plus dans le domaine gastronomique avec l’émergence des sommeliers de thé, des cartes d’accords thés et mets, des recettes au thé… Tout un univers propre à notre patrimoine et à nos codes se développe, des restaurants étoilés au service dans les cafés en passant par la pâtisserie. Cette vision contribue à inventer une véritable identité du thé à la française.

Le goût renouvelé des Français pour le thé et la curiosité générée ouvrent la voie vers un nouvel horizon : la production du thé en métropole.

La production du thé en France : quels horizons ?

Produire le thé en France métropolitaine est une idée qui émerge dès le xixe siècle. En 1838, le botaniste Jean-Baptiste-Antoine Guillemin est mandaté par Louis Philippe pour évaluer la possibilité de cultiver du thé en France en important des théiers venus du Brésil. Plus de 3 000 arbustes ont ainsi été plantés en Bretagne, région considérée comme la plus propice à sa culture. Le projet a néanmoins disparu avec le décès prématuré du botaniste en 1840.

Ce n’est qu’à partir de 1950 que la culture du thé reprend à La Réunion, timidement. Il faut attendre le début des années 2000 pour voir la production se relancer sur l’île, date à laquelle le thé commence également à être planté en métropole. Depuis, les jardins de thé français se multiplient sur le territoire, chacun étant marqué par une identité fortement ancrée dans leur terroir. Acclimater le théier à notre environnement n’est pas chose aisée, car il nécessite des conditions particulières pour s’épanouir : des terres acides, avec un climat où se succèdent fortes pluies et périodes d’ensoleillement. On le trouve ainsi aujourd’hui en Bretagne, dans les Pyrénées ou encore dans le Massif central, des régions suffisamment humides, ensoleillées et protégées du gel pour encourager sa culture. Les pionniers de cette théiculture à la française sont des passionnés faisant émerger une production encore confidentielle qui s’inspire des savoir-faire ancestraux d’Asie tout en apportant une forme de liberté et de créativité vis-à-vis de la tradition. Les initiatives en métropole attisent la curiosité des producteurs du monde entier et de ses amateurs, et sont encouragées par les maisons de thé françaises. Une aventure que nous suivons et partagerons avec intérêt ! •

Des tentatives de produire du thé en France ont lieu depuis le début des années 2000. Aujourd’hui, on dénombre entre trente et quarante exploitations sur le territoire métropolitain. Acclimater le théier à nos sols et à notre climat tempéré est une aventure mais aussi un défi que relève au quotidien les pionniers de la théiculture. Si la filière reste de niche pour le moment, la qualité est prometteuse et la production ne cesse d’augmenter.

Travaillant sur des petites exploitations et adeptes de l’agriculture raisonnée tendant vers le bio, quelques passionnés cherchent à produire un thé de qualité, dans le respect de la biodiversité des terres sur lesquelles il pousse. En France métropolitaine, environ 200 kg de thé sont transformés pour être disponibles à la vente, ce qui est très peu. Sur la quarantaine de producteurs de feuilles, seulement 5 producteurs manufacturent le thé jusqu’à sa commercialisation. Les autres produisent des feuilles qui sont ensuite vendues ou utilisées pour réaliser des essais. Le thé français est donc un joyau rare aux prix élevés.

Bretagne

Environ 12 plantations *

E x. : Filleule des Fées (30 000 plants et boutures)…

Pays basque

Environ 5 plantations

E x. : Ilgora – Herriko tea (2 000 m² pour 1 900 théiers)…

Pyrénées

1 plantation

Arrieulat (5 000 m² pour 2 000 théiers)

*Retrouvez en boutique notre premier Thé noir de France, produit en Bretagne et proposé en quantités limitées.

Vers un label français ?

1,5 tonne de thé a été produite en 2023 dont 1,3 tonne à la réunion

Fondée en avril 2021, l’ANVPTF (Association Nationale pour la Valorisation des Producteurs de Thé Français) a créé un label « Thé français ». Soucieux de protéger l’origine de leurs thés, il évite que des thés issus d’autres pays ne soient vendus sous l’appellation made in France. Attribué aux producteurs cultivant plus d’1 ha, et manufacturant en France dans le respect de l’environnement. Il est renouvelé chaque année après un audit, afin de valoriser le savoir-faire français et local.

L’Arrieulat, Pyrénées

Produire le thé en France est une aventure récente. Nous ne bénéficions pas comme les Asiatiques de plus de 2 000 ans de culture du thé. Les défis sont donc nombreux pour qui souhaite se lancer dans cette activité.

L’adaptation des théiers à nos sols et à nos conditions climatiques

C’est le premier défi. L’arbuste apprécie particulièrement les sols acides et s’épanouit lorsqu’il est planté en altitude, sur un terrain en pente permettant un bon drainage de l’eau. Deux régions se prêtent particulièrement à sa culture : la Bretagne et les Pyrénées. Ces deux terroirs proposent une humidité de l’air et une succession de périodes d’ensoleillement et de pluie appréciées par le théier, ainsi qu’une variation de températures entre le jour et la nuit. Les sols au pH entre 5,5 et 6,5 sont idéaux pour l’épanouissement du Camellia sinensis.

Les conditions pour planter le théier sont donc exigeantes, et souvent peu réunies sur notre territoire pour réaliser des rendements conséquents (hormis dans les régions citées).

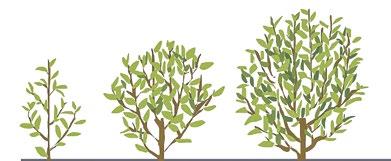

Des rendements suffisants

Le théier a besoin de trois ans en moyenne pour s’adapter aux sols. Il entre en pleine production à partir de sa sixième année. Par conséquent, la cueillette des feuilles et la manufacture n’offrent pas un retour sur investissement immédiat. En outre, 1 hectare de théiers cultivés en France donne en moyenne 300 kg de thé, pour 600 kg de Grands Crus et 3 000 kg de thés dits de « consommation courante » sur la même surface en Asie. Enfin, à l’inverse de la Chine ou de l’Inde, la main-d’œuvre a un coût important, qui n’est pas encore rentabilisé par les volumes de récoltes. La France ne peut donc pour le moment rivaliser avec les pays traditionnels de thé en termes de quantités produites et les quelque 200 kg manufacturés en métropole sont facturés à prix élevés.

Des thés de qualité

La production du thé en France n’en est qu’à ses débuts, mais se dessine la volonté de créer un thé d’avant-garde et de grande qualité, aux arômes complexes, de mettre en avant la fraîcheur d’un cru produit localement, de travailler main dans la main avec les acteurs de la gastronomie pour valoriser un savoir-faire artisanal. Si le thé français reste un produit de niche, le terrain d’expérimentation qui s’offre à lui est immense !

Il faut en moyenne trois ans pour que le théier soit suffisamment mature pour être récolté.

Les théiers s’épanouissent sur un sol en pente au milieu de paysages vallonnés.

Le thé, sa verdeur, sa fraîcheur… Si nombre de thés comme les primeurs sont à leur pleine expression dans les trois mois qui suivent leur manufacture, d’autres se révèlent au contraire au fil du temps. Les thés sombres en sont les exemples les plus emblématiques, mais saviez-vous que toutes les couleurs de thé peuvent passer l’épreuve du temps ?

Par Elena Di Benedetto

L’histoire du thé vieilli coïncide avec celle du thé sombre, ce thé fermenté originel qui puise ses racines millénaires dans le Triangle d’Or, en Asie du Sud-Est. Parfois également appelé « thé de garde » pour sa propension à être conservé sur un temps long, le thé sombre se prête aisément à de nombreux parallèles avec les grands vins : les deux peuvent être millésimés et profitent des années pour développer une palette aromatique évolutive et complexe. Mais les thés sombres sont loin d’être une famille homogène, et leur manufacture comme leur vieillissement varient grandement selon leur typologie.

Pu erh shu, pu erh sheng, mao cha vieilli…

Tout commence par le mao cha. Récoltées, flétries, fixées partiellement au wok, roulées puis la plupart du temps séchées au soleil, les feuilles de ce thé servent ensuite à fabriquer le plus célèbre des thés sombres : le pu erh. Il a la particularité de pouvoir être fermenté, que ce soit de manière naturelle ou accélérée. Le pu erh « cru », dit sheng, vieillit pour sa part de manière naturelle : le mao cha est compressé en forme de galettes, puis éventuellement mis à oxyder, puis à fermenter, que ce soit en caves humides et chaudes comme à Hong-Kong ou plus sèches comme à Taïwan, et ce jusqu’à plusieurs dizaines d’années. Au commencement, ce pu erh sheng se révèle très floral ; au bout de dix ans, il développe des notes fruitées et minérales ; ensuite seulement s’expriment ses parfums boisés. Ces thés millésimés ont leurs adeptes, et dans les années 1970, la demande était si forte que certains fabricants ont tenté de réaliser du pu erh plus rapidement en accélérant la fermentation. Après un à deux mois conservé sous bâche, par une température avoisinant les 50 °C, le mao cha ainsi fermenté est prêt à être compressé en galette, brique, champignon, nid… ou à être laissé en feuilles libres. Ces pu erh « cuits », dits shu, sont doux avec des notes de sous-bois. Ils sont les plus fréquents sur le marché aujourd’hui.

Si le mao cha n’a longtemps été que la base des pu erh, il est aujourd’hui valorisé comme un thé à part entière, et dégusté comme tel ; il est finalement un pu erh sheng non compressé ! De nombreux mao cha d’excellente facture nous parviennent régulièrement et élargissent toujours plus la palette aromatique de nos dégustations : notes minérales, fruitées, voire végétales et animales… Le mao cha a encore beaucoup à offrir aux palais les plus curieux.

Expérimenter le temps

Dans le Triangle d’Or, la Thaïlande ou encore le Laos manufacturent du thé sombre depuis plusieurs siècles. Leurs mao cha sont très reconnus, et les théiers locaux à grandes feuilles qui font florès dans cette région du monde

La fermentation est l’action qui transforme certaines matières organiques sous l’effet de bonnes bactéries. Elle est partout dans notre quotidien : yaourt, cornichons, levain… et certains thés ! L’oxydation, en revanche, consiste en une réaction chimique générée lorsque l’enzyme oxydase contenue dans la feuille est mise en contact de l’oxygène. Elle advient notamment lorsque la feuille est manipulée, comme c’est le cas pour le thé noir (oxydation totale) ou le oolong (oxydation partielle).

Le thé sombre, tel que le pu erh, infuse dans une eau très chaude, entre 4 et 5 minutes.

se prêtent particulièrement bien à la transformation en thé sombre. Cao Bo au Vietnam, Chiang Mai en Thaïlande, Bokeo au Laos… sont autant de terroirs confidentiels qui produisent des thés sombres d’exception.

En Corée, les producteurs réalisent aussi du thé sombre en l’adaptant à leurs propres traditions : les feuilles sont oxydées et fermentées dans une jarre appelée onggi, avant d’être mises à vieillir, ce qui donne ainsi au thé une complexité hors du commun. Une technique qui n’est pas sans rappeler la pratique géorgienne d’élaboration du vin dans des jarres appelées kvevri !

Au Japon, le parallèle avec les vins et spiritueux se poursuit : l’un des très rares thés sombres du pays est le Yamabuki Nadeshiko, un thé fermenté avec du koji, une levure habituellement utilisée pour réaliser du saké ! Après une dizaine de jours de fermentation, ce thé dévoile des notes particulièrement réglissées. Citons également l’awa bancha ou le sannen bancha, des thés régionaux japonais récoltés en été ou en automne, qui nécessitent du temps pour révéler leur plein potentiel. Là où le premier requiert une lactofermentation dans l’eau pendant dix à vingt jours avant d’être séché sur nattes, le second est récolté, puis rassemblé en fagots pendant trois ans avant d’être manufacturé et dégusté. Ces thés inclassables brouillent les pistes des couleurs de thé : l’awa bancha est considéré comme un thé sombre, tout comme le Yamabuki Nadeshiko qui est pourtant manufacturé comme un thé vert, alors que le Sannen Bancha, vieilli mais non fermenté, tombe plutôt sous la dénomination de thé vert.

Patiner le thé, un savoir-faire rare

Il existe encore d’autres exceptions à la tradition du thé vert japonais. Shincha, gyokuro… Alors qu’on célèbre les primeurs de printemps pour leur verdeur et leur fraîcheur incomparables, cela pourrait sembler une aberration d’attendre plus de quelques mois pour les déguster. Or, une des exceptions à la règle s’incarne dans le kuradashi, une méthode ancestrale de vieillissement des thés verts, et la façon traditionnelle de réaliser le gyokuro. Un ichibancha* récolté au printemps est placé dans une caisse sous scellés avant d’être laissé à maturer pendant six mois dans un pavillon dédié à la conservation du thé (ochakura). Plusieurs mois plus tard, ce thé précieux est sorti de sa dormance lors de la cérémonie kuradashi no gi, et sa dégustation revient à vivre un second éveil du printemps au moment de l’automne. Le kuradashi favorise l’intensité de la saveur umami, la rondeur presque crémeuse du thé et complexifie sa palette aromatique. Proposant une véritable fraîcheur retrouvée, la méthode du kuradashi sublime le thé en faisant du temps un allié.

Faire vieillir le thé chez soi

Pour autant, tous les thés vieillis ne nécessitent pas de manufacture de grande ampleur, et vivre avec le thé se fait aussi au sein du foyer : les thés sombres sont parfois vieillis en cave chez soi, et de nombreux amateurs éclairés font maturer eux-mêmes leurs thés blancs pour les boire quelques années plus tard. En Chine, on dit même : « Le thé blanc de 3 ans est une médecine, celui de 7 ans, un trésor ».

« Vous pouvez expérimenter chez vous les effets d’une légère torréfaction sur votre thé pour le réveiller et créer de nouvelles notes aromatiques. Pour cela, il vous faut une source de chaleur, un petit wok et un thé. »

Léo, Master Tea Sommelier et Chercheur de Thé Pour en savoir plus, lire pages 24 et 25 du Bruits de Palais no 84.

À Taïwan, la méthode est encore différente : certains thés semi-oxydés accompagnent les familles sur plusieurs générations ! Effectivement, l’environnement étant particulièrement humide sur l’île, le oolong ne se conserve convenablement que s’il est fortement torréfié initialement ou régulièrement re-torréfié pour en ôter tout résidu d’eau. L’occasion d’offrir à ce thé un profil évolutif et une complexité aromatique rappelant les fleurs séchées, les fruits confits et l’encens ; l’équilibre de ces notes est alors spécifique à chaque famille. Le thé est ainsi plus pérenne et perpétue un héritage précieux, au prix de quelques moments passés à malmener les feuilles. Le thé est un monde qui ne cesse de surprendre avec ses innovations et ses pratiques traditionnelles qui accompagnent la vie de ceux qui le boivent. Et si le temps a toujours été un paramètre crucial dans la récolte, la manufacture, puis la dégustation du thé, il est possible d’en faire un atout, pour laisser au thé le temps de révéler tous ses secrets. •

Comparez des mao cha de plusieurs années consécutives, comme le Mao Cha de Cao Bo au Vietnam des années 2017 à 2021. Explorez leur astringence, leurs notes florales et minérales en remarquant leur évolution au fil des années.

*Ichibancha : thé vert primeur du Japon récolté au tout début du printemps.

Le pu erh peut être façonné de multiples façon : ici, en petits nids d’oiseau, en feuilles libres ou en galettes.

Je vous emmène aujourd’hui à la découverte d’un trésor de Chine, pays considéré comme le berceau du thé. Parmi ces thés, il en existe un particulièrement célèbre : le Yin Zhen ou « Aiguilles d’Argent », un thé blanc délicat et subtil, composé uniquement de bourgeons et considéré comme l’un des plus nobles.

Par Désirée Picarelli

Désirée Picarelli est responsable de la boutique située rue Tronchet à Paris. Elle a été professeure d’italien avant de rejoindre Palais des Thés il y a douze ans. Elle obtient le diplôme de Master Tea Sommelier en 2017, puis devient formatrice à l’École du Thé, où elle met à profit ses compétences de pédagogue. C’est sa passion pour le Japon, dont elle apprécie la culture, les traditions et le thé, qui l’a conduite vers l’univers du thé.

L’histoire du Yin Zhen commence sous la dynastie Qing, en 1796, date à laquelle l’on voit naître les techniques de production du thé blanc telles que nous les connaissons aujourd’hui. Quelques années plus tard apparaît dans la région une nouvelle variété de théier : le da bai ou « grand blanc », un nom choisi en raison de la taille et de la couleur blanche de ses bourgeons duveteux. C’est à partir de ce cultivar que le délicieux Yin Zhen que nous dégustons aujourd’hui est réalisé.

Connaître la feuille de thé

Ce thé me surprend et me fascine. En effet, sa manufacture d’une apparente simplicité – elle ne nécessite que deux étapes – exige un savoir-faire, une maîtrise et une connaissance approfondie de la feuille de thé [1] . Cela commence par sa cueillette que l’on qualifie « d’exceptionnelle » puisqu’on n’en récolte que les bourgeons, laissés ensuite à flétrir au soleil pendant deux jours. C’est à ce moment que s’exprime tout le talent du producteur, puisqu’il doit parvenir à maîtriser l’oxydation résiduelle qui se déroule

pendant le flétrissage, et à stopper le processus en séchant la feuille naturellement grâce au soleil. Il faut donc jouer avec les conditions météorologiques, l’ensoleillement, l’humidité et la température, autant de paramètres imprévisibles qui peuvent en un rien de temps compromettre le processus. La manufacture se termine par un séchage délicat. Cette phrase extraite du roman Le Maître de thé (1981) de Inoué Yasushi résume parfaitement ce savoirfaire : « On voudrait parler de génie, mais il est sûrement le résultat de beaucoup d’efforts… »

L’art du kooridashi

Pour déguster ce thé chinois, j’aime utiliser une technique d’infusion traditionnellement réservée aux thés japonais : le kooridashi . Une façon subtile de faire ressortir toute la richesse [2] et la subtilité du Yin Zhen par une infusion à froid. C’est d’ailleurs une méthode à essayer avec vos thés d’origine préférés : elle leur apportera une douceur surprenante.

Pour réaliser mon infusion, j’utilise donc un objet japonais, le shiboridashi en terre de Tokoname. J’y dépose 3 grammes de Yin Zhen en prenant le temps d’admirer le magnifique contraste qu’offrent la couleur noire de la terre compressée et le blanc argenté des bourgeons. J’ajoute quelques glaçons pour qu’ils fondent doucement sur les feuilles de thé. Cela peut prendre un peu de temps, environ une heure en fonction de la température ambiante.

Une fois la glace fondue, je verse directement dans ma tasse la liqueur obtenue [3] Le moment est précieux, les notes florales et miellées en

bouche sont particulièrement appuyées, la saveur sucrée et la texture huileuse enveloppent mon palais d’une délicieuse sensation. Je redécouvre à chaque fois le raffinement des parfums de ce thé et sa délicatesse.

Pour sublimer ce thé blanc d’exception, j’aime le déguster avec un dessert qui me rappelle mon pays d’origine, l’Italie. Je dispose dans une assiette de la ricotta de bufflone, que j’assaisonne avec du miel de fleurs et des pistaches de Bronte concassées [4]. L’accord exalte les notes florales et de fruits à coque du Yin Zhen et offre encore plus d’onctuosité à sa texture. Un véritable moment de douceur pour finir le repas en beauté ! •

Cultivar Dai Bai Hao

Origine Yunnan (Mang Bai)

COnseil de préparatiOn → 7 minutes à 80 °C ou 1 heure environ en utilisant la technique du kooridashi aCCOrds gOurmands une ricotta de bufflone et des pistaches

Lors d’un apéritif ou d’une soirée automnale, étonnez vos convives avec cette pissaladière au thé fumé ! Intégré sous toutes ses formes, le thé ajoute de la profondeur à cette célèbre recette sudiste.

Pour 8 personnes

Pour le thé

6 g de thé fumé

(Dharamsala Smoked, Fumée de Goyavier…)

200 ml d’eau filtrée

Pour la pâte

10 g (ou 2 cuill. à soupe) de thé fumé

200 g de farine tamisée

100 g de beurre

Sel

Pour la garniture

800 g d’oignons jaunes

5 cuill. à soupe d’huile d’olive

Sel

Marjolaine, origan ou herbes de Provence

Anchois (optionnel)

Olives (optionnel)

Le thé

Faites infuser le thé dans l’eau à 90 °C pendant 10 minutes. Laissez refroidir la liqueur.

La pâte

Réduisez en poudre les feuilles sèches de thé en les pilant.

Mélangez à la main la farine, le beurre froid coupé en petits morceaux, 5 cl de thé infusé refroidi, une pincée de sel et les feuilles réduites en poudre jusqu’à obtenir une boule de pâte homogène.

Réservez au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes.

Épluchez les oignons. Coupez-les en deux et émincez-les en tranches de 5 mm d’épaisseur.

Faites revenir dans l’huile d’olive avec une pincée de sel.

Lorsqu’ils commencent à colorer légèrement, versez le thé infusé. Couvrez et laissez mijoter à feu moyen pendant 30 à 40 minutes jusqu’à ce que les oignons soient quasiment confits et translucides. Finissez la cuisson à découvert pendant une dizaine de minutes pour que le liquide s’évapore.

Préchauffez le four à 210 °C.

Abaissez la pâte dans un moule à tarte. Égouttez grossièrement les oignons et répartissez-les sur le fond de tarte.

Disposez les anchois et les olives selon votre goût. Parsemez des herbes de votre choix. Enfournez pour 30 minutes jusqu’à ce que les bords de la pâte brunissent et que les oignons colorent.

Vous pouvez préparer un peu plus de pâte et la façonner en petits disques. Parsemez d’herbes de votre choix et d’un peu de sel, arrosez d’un filet d’huile d’olive. Enfournez et dégustez à la sortie du four ces biscuits apéritifs !

Saviez-vous que l’indépendance des États-Unis était en partie due au thé ? Et que la Boston Tea Party n’était pas une joyeuse fête mais bien un évènement marquant autour de la fameuse boisson importée ? Embarquez pour les Amériques et découvrez cet épisode clé de l’histoire du thé… et du monde !

Par Cassandra Bagneris

L’histoire de la Boston Tea Party commence au xviii e siècle. La GrandeBretagne, affaiblie par la guerre de Sept Ans contre la France (1756-1763), traverse alors une période financière difficile.

Un imbroglio législatif

Pour éviter la faillite, le Parlement britannique décide d’introduire de nouveaux impôts dans les treize colonies américaines. Parmi eux, les Townshend Acts, nommés ainsi d’après Charles Townshend, chancelier de l’Échiquier. Promulguées le 20 novembre 1767, ces lois visent à taxer des produits importés par les colonies, tels que la porcelaine, la peinture, le plomb, le verre… et le thé. Ces mesures devaient rapporter environ 40 000 livres, principalement via une taxe sur le thé. Une manne ! Difficile à supporter pour les colons, qui contestent ces mesures. Les tensions s’accumulent jusqu’au massacre de Boston du 5 mars 1770, au cours duquel cinq colons furent tués et six autres blessés par des soldats britanniques.

Monopole, colonies et contrebande

C’est dans ce contexte hostile que les colons américains, grands amateurs de thé, commencent à boycotter les produits de la Compagnie britannique des Indes orientales, privilégiant le thé hollandais de contrebande au détriment du thé des colonies britanniques. Dans le port de New York, les trois quarts des cargaisons de thé entrent alors illégalement. Une concurrence redoutable pour la Compagnie qui se retrouve avec des millions de livres de thé invendus. Pour éviter la faillite, le Premier ministre Lord North lui accorde en 1773 le monopole de la vente de thé dans les colonies. Le Tea Act du 10 mai 1773 permet à la Compagnie de vendre son thé sans intermédiaire ni taxe, offrant ainsi des prix plus bas que les autres importateurs, y compris ceux du marché noir. Toutefois, une petite taxe de trois pences demeure à la charge des colons.

En réponse aux diverses lois mises en place, Samuel Adams, figure politique de Boston, prend la tête des Sons of Liberty. Ce groupe secret de

patriotes révolutionnaires est composé de représentants des treize colonies qui s’opposent fermement aux taxes imposées par la Couronne. Ils organisent alors plusieurs actions visant à provoquer une confrontation.

Une mobilisation d’ampleur

Le 16 décembre 1773, Samuel Adams rassemble les habitants de Boston à l’Old South Meeting House, une église devenue lieu de réunion après le massacre de Boston. La population, venue en masse, vote contre le paiement des taxes sur le thé et

refuse le déchargement du thé de trois navires de la Compagnie des Indes orientales récemment arrivés au port. Le soir même, face au refus du gouverneur de renvoyer les navires en Grande-Bretagne et son ordre de décharger le thé, un groupe d’hommes (probablement des membres des Sons of Liberty) se déguise en Mohawks (Indiens) et monte à bord des trois navires. Ils détruisent environ 45 tonnes de thé d’une valeur de 10 000 livres sterling en les jetant à la mer en signe de protestation. Cet événement est connu sous le nom de « Boston Tea Party ». À l’annonce de cette

nouvelle, le Parlement britannique réagit promptement. Une série de mesures sévères est adoptée. Elles sont connues sous le nom évocateur de « Lois intolérables » (Intolerable Acts). Parmi elles, la fermeture du port de Boston jusqu’au paiement des cargaisons de thé détruites. Ces lois provoquent l’indignation dans toutes les colonies américaines, faisant de la Boston Tea Party un des déclencheurs de la guerre d’indépendance américaine. En réaction, les treize colonies forment le Congrès continental, une assemblée législative, à Philadelphie.

La guerre éclate le 19 avril 1775 dans le Massachusetts, opposant les patriotes américains aux forces britanniques et aux loyalistes. Le 4 juillet 1776, la Déclaration d’Indépendance des États-Unis est signée à Philadelphie, marquant la sécession formelle des colonies. Loin d’être un épisode isolé, la Boston Tea Party a été un catalyseur des revendications des colons face à l’impérialisme britannique. Le thé aurait-il joué un rôle dans l’émancipation des États-Unis en tant que pays ? •

Le Pu Erh des Dao est un thé sombre, une couleur de thé dont la particularité est de se bonifier en vieillissant (voir p. 22). Cette spécificité est liée à son mode de fabrication qui met en œuvre une longue fermentation. Le plus célèbre d’entre eux est le pu erh, dont les premiers furent produits aux alentours de la ville portant le même nom en Chine. On trouve également au Vietnam de délicieux pu erh réalisés entre autres par les Dao, une ethnie du nord du pays.

Le pu erh, le plus connu des thés sombres

Au viie siècle, sous la dynastie Tang, le thé servait essentiellement de condiment. Il devient rapidement une denrée du quotidien et sert de monnaie d’échange contre des chevaux au Tibet. Pour faciliter son transport, les Chinois décident de compresser les feuilles en galettes afin de les empiler et de les stocker sur le dos des chevaux (lire p. 20-25 du Bruits de Palais no 92). À l’issue de ces longs voyages, les commerçants remarquent que le thé fermente naturellement, offrant des caractéristiques gustatives

uniques. Cette découverte marque la naissance du pu erh, encore aujourd’hui présenté sous forme de galette, mais aussi de brique, de petit nid d’oiseau ou en feuilles libres. Il est un thé que l’on peut laisser s’affiner au fil des années pour lui permettre de déployer toutes ses nuances.

La culture de ces thés fermentés est très présente dans le Triangle d’Or, à la frontière sud du Yunnan. Dans cette région de haute montagne, de nombreuses ethnies s’essaient à cette pratique et réalisent des thés de grande qualité. C’est le cas des Dao, reconnus pour leur dextérité dans la manufacture du thé.

Si les Dao produisent aujourd’hui de délicieux pu erh, leur tradition n’est pas celle du thé fermenté : ce sont leurs voisins hongkongais qui ont profité de leurs savoir-faire théicoles pour répondre à leurs propres envies de thé sombre. Ainsi jusqu’aux années 1990, quasiment toute la production de la grande

manufacture de thé de Cao Bo était exportée vers la cité-État. Aujourd’hui, les Dao continuent d’exercer leurs talents et offrent au monde entier des thés de grande qualité. Parmi eux, le Pu Erh des Dao, conçu comme un pu erh shu à la fermentation accélérée. Sous l’influence de micro-organismes bénéfiques, les feuilles fermentées pendant plus de trois mois s’attendrissent, et développent un profil très reconnaissable, proche de celui

des pu erh chinois. Comme eux, il s’associe habilement aux fromages à pâte dure, un comté affiné pendant 24 mois par exemple, dans une union tout en rondeur boisée et gourmandise raisonnée.

Mais le Pu Erh des Dao présente aussi des notes puissantes moins fréquentes : la réglisse s’ajoute ainsi au bois et au champignon. Autant de parfums qui agissent comme une évocation de la forêt dans laquelle poussent les théiers des Dao. •

Certains théiers peuvent pousser jusqu’à plusieurs mètres de haut lorsqu’ils ne sont pas taillés pour réaliser des « tables de cueillette ».

L’automne arrive et, avec lui, l’envie de se réchauffer autour d’une tasse de thé. Ces objets du thé seront vos meilleurs alliés !

1. Mao Cha de Monsieur Yang

Réf. D3223AM – 42 € les 100 g

2. Thé jaune primeur de Chine

Réf. 203A24AM – 48 € les 100 g

3. Shiboridashi en terre (5 cl)

Réf. N366 – 100 €

4. Bol de cérémonie Kumo

Réf. N076 – 57 €

5. Mug infuseur en céramique (44 cl)

Réf. N367 – 26 €

6. Théière Osaka (0,9 l)

Réf. M205 – 46 €

7. Mug infuseur en verre (45 cl)

Réf. N327 – 25 €

Proposer des thés, produits dans le respect de la biodiversité, est depuis toujours un engagement fort de la maison. Malgré les procédures mises en place par l’Union européenne pour garantir la sécurité alimentaire, seule une faible proportion des denrées sont contrôlées par les pouvoirs publics.

Consciente de ces enjeux, notre maison a décidé en 2018 de créer le label Safetea, un dispositif d’autocontrôle systématique de tous nos thés qui vise à s’assurer que chaque thé respecte les seuils fixés par l’UE en matière de résidus de pesticide. Un engagement radical, dont nous parle Céline Colin, directrice de la chaîne logistique de Palais des Thés.

Pourquoi la création de ce label Safetea ?

Céline Colin—La raison principale est notre souhait de garantir une qualité constante à tous nos consommateurs en offrant des thés sains. Safetea s’inscrit également dans notre volonté de préserver la biodiversité là où pousse le thé. Le principe est simple, nous sommes passés d’un plan de contrôle « aléatoire », comme cela se fait habituellement, à un plan de contrôle systématique de tous nos lots de thé. Pour mettre cela en place, nous avons annoncé en 2018 à l’ensemble de nos producteurs la mise en place d’un contrôle systématique de tous les lots de thé. Si ces derniers ne s’avèrent pas conformes, c’est-à-dire que les résidus de pesticides sont supérieurs au seuil défini par l’Union européenne (norme UE 396/2005), nous les accompagnons pour qu’ils produisent des thés qui passent les contrôles. C’est une prise de position forte, qui a eu un impact très positif sur la façon de produire le thé ! Cela a incité les producteurs à adopter des pratiques beaucoup plus responsables en matière d’agriculture et de production. C’est, finalement, un cercle vertueux.

Quels sont les progrès réalisés depuis le lancement de Safetea ? En termes de lots contrôlés, observe-t-on une amélioration du taux de conformité ?

C. C.—En 2018, nous refusions et renvoyions environ 6 % des lots de thé qui nous étaient proposés en raison de leur non-conformité. Six ans après ce chiffre a été divisé par 3 et en 2023, seuls 9 thés n’ont pas passé la barrière des tests et ont été détruits. Par ailleurs, nous constatons sur la totalité de nos lots ; et toutes provenances confondues, une baisse très importante du nombre de molécules de pesticides présentes à l’état résiduel dans les lots. Alors qu’on pouvait en

détecter en moyenne 7 pesticides par analyse (en dessous des seuils !), nos thés aujourd’hui n’ont en moyenne que 1 pesticide retrouvé par analyse. C’est le fruit d’un travail très important de nos fermiers et producteurs pour stopper ou limiter drastiquement l’usage des produits phytosanitaires pour les thés qu’ils produisent pour Palais des Thés.

Quelle est la différence entre un thé labellisé Safetea et un thé labellisé bio ?

C. C.— Chez Palais des Thés, on trouve à la fois des thés bio et des thés non bio. En 2023, 36 % de nos créations parfumées sont converties en bio, 68 % de nos thés d’origine ont été sélectionnés en bio. Avec SafeTea, nous apportons une preuve de résultat qui passe par l’analyse systématique de chaque lot de thés qui ne sont pas issus de l’agriculture biologique pour s’assurer que l’on ne retrouve pas de pesticides ou de résidus de pesticides au-delà des seuils autorisés. Aujourd’hui, Safetea est un protocole encore plus strict que les contrôles apportés à des produits bio, puisqu’il concerne chaque approvisionnement et non quelques lots. À l’inverse de Safetea, le label bio est une obligation de moyen mais pas de résultat.

Quel impact a eu la certification Safetea sur les conditions d’achats, sur les relations avec les producteurs et sur le thé lui-même ?

C. C.—Nous avons établi avec les producteurs une relation qui nous engage mutuellement. Économiquement, cela a eu initialement un impact sur leur rendement du fait d’un plus faible usage de pesticides mais cela permet aussi de produire un thé de meilleure qualité, que nous achetons au juste prix en tenant compte des efforts réalisés. •

Bruits de Palais est une publication de Palais des Thés

Rédaction en chef

Lucile Block de Friberg, Bénédicte Bortoli, Chloé Douzal, Mathias Minet

Direction artistique et mise en page

Prototype.paris

Stylisme

Sarah Vasseghi

Illustrations

Sabine Forget

Photogravure

Key Graphic

Impression Achevé d’imprimer en août 2024 sur les presses du groupe Prenant (France)

Palais des Thés

Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction sous quelque forme que ce soit, réservés pour tous pays.

Crédits photographiques

Ana Miyoshi : couverture • Guillaume Czerw : p. 2, 25, 26, 27, 29, 34-35 • François-Xavier Delmas : p. 4, 20-21, 23, 33, 36, 38, 39 • Yann Sowinski et Léo Perrin : p. 6-13 • Kenyon Manchego : p. 32, 36 Service clients

01 43 56 90 90

Coût d’un appel local, du lundi au samedi de 9 h à 18 h Service Cadeaux d’affaires

01 73 72 51 47

Coût d’un appel local, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h

Retrouveznous sur palaisdesthes

Ajoutez-la en quelques clics dans votre téléphone, en scannant ce QR code. Votre carte de fidélité dématérialisée !

Werner Lambersy