13 minute read

1. La costa norte

Economía PrEhisPánica En El árEa andina | 235

Se debe agregar que actividades tales como el transporte y el almacenamiento también formaban parte de la economía prehispánica de los Períodos Temprano y Tardío y del Horizonte Medio; pero, al no haberse culminado los estudios sobre estos temas, no se describen en detalle y solo se indican datos generales, como en el caso de los caravaneros, el cabotaje marino o los depósitos tanto de algunas ciudadelas chimú de Chanchán como los de wari del Horizonte Medio, en el sur de Ayacucho. Asimismo, nada se conoce, por ahora, sobre sistemas de medición, de cuantificación o sobre “la instrumentación de aspectos astronómicos” en la agricultura y el pastoreo, aspectos que, con seguridad, desarrollaron con éxito las sociedades prehispánicas que vivían entre el 200 a.C. y el 1476 d.C.

Advertisement

También es necesario señalar que los datos y las descripciones, que conforman el corpus del presente texto sobre las sociedades prehispánicas del Período Intermedio Temprano, Horizonte Medio y Horizonte Tardío, proceden de aquellas publicaciones a las que se ha tenido acceso y que son producto de investigaciones sistemáticas.

I. El Período Intermedio Temprano (circa 200 a.C. – 550 d.C.)

Las investigaciones realizadas sobre el medio ambiente y su correlación con el desarrollo de las sociedades prehispánicas indican una estabilidad ambiental durante este periodo: es decir, si bien se produjeron pequeñas oscilaciones climáticas, estas no afectaron sustancialmente el desarrollo de las sociedades por unos 300 años. Durante este tiempo se desarrolló un conjunto de culturas regionales que alcanzaron niveles de complejidad variados. Entre los logros generales, destacan el predominio de sistemas agrícolas de riego, el crecimiento de asentamientos urbanos y el desarrollo de la producción artesanal —esencialmente la cerámica, la textilería y la metalurgia—, según el parecer de los especialistas.

1. La costa norte

La sociedad moche

Corresponde a una de las primeras sociedades complejas desarrolladas en el área andina central. Los grandes centros monumentales moche fueron nú-

236 | Julián i. santillana

cleos del poder político, administrativo y religioso, pero también residencia de gobernantes y de la elite. Sus grandes construcciones, la diversidad de bienes producidos por grupos especializados y el empleo de una variedad de tecnologías revelan una capacidad especial de manejo del poder por parte del sector dirigente, capacidad que le permitió organizar la mano de obra, adquirir materia prima y transformarla en bienes por medio de una diversidad de talleres artesanales.

Se señala que alcanzó a tener una población estimada de unos 250 mil habitantes, distribuida entre los valles de Piura por el norte y Huarmey por el sur, territorio que corresponde a la época de mayor expansión moche. La mayoría de la población vivía en pequeñas aldeas asentadas en el interior de los valles, aunque las investigaciones arqueológicas de los últimos años han evidenciado que el área circundante a los centros ceremoniales —como el de la Huaca del Sol— también era un lugar de complejos habitacionales. Las unidades familiares eran espacios construidos para el desarrollo de la vida cotidiana, y donde —a la vez— se realizaban variadas actividades de producción.

Los diferentes ecosistemas existentes en la región norteña peruana —como el mar, los valles o el piedemonte occidental—, así como otras zonas de vida alejadas del núcleo central, fueron integrados a las diferentes formas de vida moche. El mar en la costa norte abasteció de variados recursos alimenticios e hizo posible el tráfico marítimo; además, proveyó otros recursos de significación religiosa, como las conchas. Bawden destaca la importancia del spondylus y el strombus, en la vida no doméstica de los pobladores moche, quienes se abastecían de estos bienes propios de las aguas tibias de la región ecuatoriana a través del comercio a larga distancia.8

La agricultura era una actividad esencial de la economía doméstica y no doméstica. En el caso de la practicada en la costa, hizo posible el cultivo de una variedad de plantas alimenticias, como el maíz, fréjol, calabaza, ají, papa y yuca, aunque el complemento proteico se obtenía del consumo de carne de llama, de pavo y de cuy. De modo que, gracias al manejo del núcleo habitable de esta región —constituida por los 12 valles existentes entre Piura y Huarmey—, se produjo una gran variedad de recursos que aseguraron el sustento cotidiano, por lo que la agricultura fue la base económica que permitió la compleja organización social y política.9 Asimismo, se indica

8. Bawden 1996. 9. Bawden 1996.

Economía PrEhisPánica En El árEa andina | 237

238 | Julián i. santillana

que de la región conocida como yunga se abastecían de recursos minerales, tales como cobre, oro y plata; mientras que la puna sirvió para el manejo de camélidos, como la llama por su carne y como animal de carga, y la alpaca por su fibra.

Los moche manejaron una agricultura intensiva sobre la base de un sistema de irrigación, el cual implicó la construcción de redes de canales de diverso alcance que hicieron posible el riego de miles de hectáreas. De esta manera, se aseguró la alimentación; pero, sobre todo, se produjo maíz para transformarlo en chicha, bebida alcohólica consumida en eventos cotidianos y en diferentes ceremonias políticas, sociales y religiosas.

El cultivo del maíz, como también el de la coca, tenía una significación especial, además de un componente ritual, ya que las diferentes etapas de su producción estaban acompañadas de eventos ceremoniales, en donde se agasajaba a los trabajadores con chicha elaborada por mujeres.10 Esto era usual tanto en el nivel comunal como en el estatal; y permitió consolidar, a su vez, la solidaridad, la reciprocidad y la práctica religiosa integradora. Se plantea que el trabajo agrícola fue administrado por grupos pertenecientes a la esfera estatal.

Según reporta Bonavia,11 acudiendo a diversas investigaciones, la agricultura en el valle de Moche se realizaba sobre la base de subsistemas: uno identificado en el norte y el otro en el sur del valle, en el que se construyeron o reutilizaron canales de riego. Los canales más importantes conocidos a la fecha son: uno de 28 kilómetros de largo y otro de unos 80 kilómetros de extensión que permitió el riego —se dice— de un área mayor a la alcanzada en tiempos modernos.

Estudios arqueológicos llevados a cabo en diversos asentamientos moche han determinado también la existencia de trabajadores metalurgistas, de tejedores y de ceramistas, quienes producían objetos que tenían un valor mayor en la esfera política y religiosa, pues, muchos de ellos, eran símbolos de prestigio y de poder.12

La producción textil fue importante en el nivel doméstico y en el marco de la producción estatal. El tejido estuvo presente en diversas acciones realizadas por el Estado, como también en la vida de todo individuo. Para su fabricación, emplearon el algodón y la fibra de camélidos. La producción

10. Bawden 1996. 11. Bonavia 1991. 12. Bawden 1996.

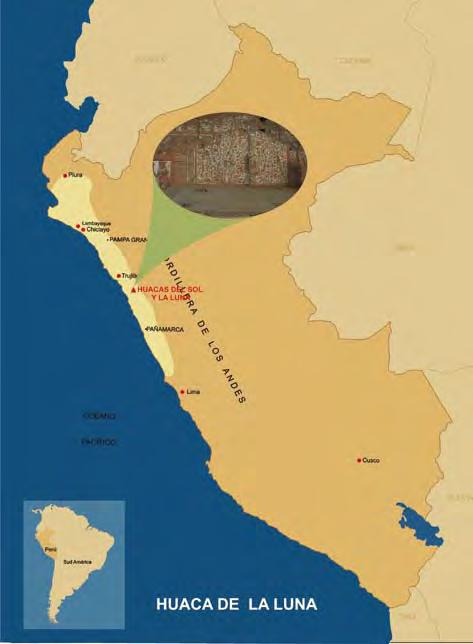

Vista panorámica de la Huaca de la Luna, Trujillo

240 | Julián i. santillana

Pectoral de oro moche, con la representación de un arácnido. Collar de oro y plata moche, con representación de maní.

Pieza ornamental de oro y esmeraldas moche, con la representación de una figura central y dos personajes.

Economía PrEhisPánica En El árEa andina | 241

para el Estado tenía una suerte de supervisores que monitorearon las etapas de manufactura textil. Según indica Bonavia,13 para la producción textil se han empleado diversas técnicas como “el asargado, la doble tela, la gasa, el brocado y el teñido en reserva o resistente”, además de otras como las telas llanas, de tapiz, etc. En los textiles se representaron figuras naturalistas y geométricas.

Los metalurgistas producían piezas finas que se empleaban para señalar el rango y el estatus, así como para revelar el simbolismo de la ideología política. Manejaron una variedad de técnicas, por lo que la región moche fue uno de los escenarios más tradicionales de desarrollo de la metalurgia andina. Se trabajó el metal en talleres supervisados, algunos de ellos, ubicados en aldeas cercanas a núcleos administrativos.

En el extremo norte del Perú, en el departamento de Piura en particular, se desarrolló una cultura identificada como Vicus, y uno de los aspectos destacables corresponde al desarrollo de la metalurgia. Las evidencias muestran que habrían trabajado el oro, la plata y el cobre. Entre los objetos producidos, destacan los cuchillos, cinceles, máscaras, pectorales, orejeras, narigueras, cuentas, vasos, brazaletes, discos, barras y placas para prenderlos en tejidos. Algunos investigadores señalan que la mayor producción metalúrgica en estos tiempos y en esta región corresponde a la producción moche, mientras que otros lo llaman “Moche-Vicus”. Como un rasgo singular y poco conocido hasta hoy, se ha informado sobre la existencia de algunos instrumentos metálicos de labranza, como se señaló en la Introducción; lo que a su vez evidencia un desarrollo tecnológico más complejo. De la misma manera, las evidencias arqueológicas muestran un elevado desarrollo metalúrgico en la cultura Gallinazo, en el núcleo central del territorio moche, correspondiente a la época inicial de este mismo periodo. Las piezas encontradas en las tumbas Gallinazo corresponden a objetos de oro y de cobre.

Se señala que los moche trabajaron el oro, la plata y el cobre arsenical. La fundición se hacía en hornos simples que funcionaban por el fuego y por el calor, producido por el aire impulsado por tubos soplados por los asistentes de los metalurgistas. Luego, “El metal era laminado por martillado y recocido, luego se repujaba, cortaba, y doblaba”.14 Conocieron la técnica de la cera perdida, la soldadura y el modelado. Produjeron objetos de diverso uso, tales como cinceles, agujas, anzuelos, hachas, ornamentos, porras y

13. Bonavia 1991: 276. 14. Bonavia 1991: 276.

242 | Julián i. santillana

cuchillos “tumi”. La aleación fue otro rasgo tecnológico importante, lograda —por ejemplo— del cobre y del oro, conocido como “tumbaga”, o del cobre y la plata. Estas aleaciones fueron empleadas en la fabricación de ciertos objetos laminados.15

Se sabe que la producción cerámica fue otro rubro de producción especial y que se utilizaron diferentes técnicas en su manufactura y decoración. La variedad de piezas producidas eran usadas en diferentes contextos sociales, políticos y religiosos. Según algunos investigadores, se empleó la técnica del modelado para la producción alfarera; pero, especialmente, se acudió a la técnica del molde completo o parcial. También manejaron otras técnicas artificiosas para ornamentar las piezas. Así, todas las vasijas eran engobadas y posteriormente pintadas. Se producía cerámica en talleres especiales y supervisados; y la decoración de vasijas representaba la ideología política y religiosa del Estado moche. La decoración no solo se lograba empleando moldes, sino también a través del tallado, modelado, pulido y pintado.

Uno de los talleres de ceramistas investigados se encuentra en Cerro Mayal, una aldea adyacente al centro ceremonial moche conocido como Mocollope en el valle de Chicama, que habría funcionado entre el 550 d.C. y el 800 d.C. Según Rusell y Jackson,16 la producción alfarera moche en Cerro Mayal formaba parte de una amplia estrategia política y económica de la elite gobernante. Este era un asentamiento estrechamente vinculado al centro religioso de Mocollope, a su vez, lugar de residencia del cacique, quien habría patrocinado la producción.

El taller identificado tenía un área de unos 5,000 m2. Los alfareros vivían y producían en el mismo sitio, pero aún no se ha aclarado si la dedicación era a tiempo completo. En dicho taller se producían vasijas no utilitarias, aunque solo un porcentaje mínimo correspondería a la clasificada como cerámica fina.17 También se elaboraban vasijas especiales —además de las finas— como figurinas e instrumentos musicales. La mayoría de la cerámica producida se habría utilizado en diferentes ceremonias correspondientes al ciclo ritual moche.

15. Lechtman 1978. 16. Rusell y Jackson 2001. 17. Rusell y Jackson 2001.

Economía PrEhisPánica En El árEa andina | 243

El análisis del 100% del material cerámico llevado a cabo por los autores muestra, con mayores precisiones, una mayor producción de vasijas (el 76% del total) para servir y consumir alimentos y bebidas en contextos rituales, tales como jarras, botellas, vasos a manera de floreros, cucharones, cuencos abiertos y jarras pequeñas con tapa; seguido por la producción de torteros, cucharas, moldes, etc., que representa el 12%. En tercer lugar, la producción de figurinas y talismanes, que equivale al 11%. Finalmente, se evidencia la producción de instrumentos musicales como silbatos, trompetas, tambores, sonajas, etc., que corresponde solo al 1%, y que se habría empleado durante la escenificación de ritos moche.

Las figurinas tienen diferentes tamaños y algunos de sus rasgos las definen como guerreros, prisioneros, mujeres vestidas o desnudas, efigies de animales, etc. Se debieron usar en ritos personales o en ceremonias en el ámbito familiar, al igual que en contextos religiosos de nivel local —como en los ritos de propiciación, fertilidad y de salud— y en petitorios a las deidades para merecer su protección.

También se han encontrado moldes para la producción de cerámica, lo cual evidencia el manejo de una técnica considerada sofisticada. El uso de moldes habría permitido la producción masiva de vasijas y habría servido para estandarizar y controlar información iconográfica.18 También se emplearon moldes para la manufactura de figurinas, pendientes, trompetas y sonajas.

Todos los recursos requeridos por la sociedad y los objetos que se exportaban desde centros moche de producción o de tratamiento eran movilizados a través del comercio. Los comerciantes fueron quienes manejaban las recuas de llamas para transportar carga, tanto de recursos como de bienes, como el guano, spondylus, minerales, piezas metálicas, vasijas, fibra de camélidos y tejidos. Gracias a los comerciantes —se señala—, se articularon regiones distantes como la costa septentrional y los valles intermedios y serranos.

Además de los agricultores, ceramistas, tejedores y metalurgistas, existían pequeños grupos de trabajadores que tallaban huesos, maderas y piedras, y producían a escala pequeña, además de los pintores y talladores.

Otros grupos importantes de trabajadores fueron los constructores, los operarios comunes y la gente de servicio. Mención especial merecen los constructores que levantaron los centros ceremoniales y las residencias de

18. Ibídem.

244 | Julián i. santillana

la elite. La pertenencia a diferentes aldeas del concurso de grupos de trabajadores se evidenciaría, quizá, por sus signos de identidad impresos en los adobes que aportaban para la construcción de los complejos piramidales y que aparecen en distintos paños de muros. Se cree, asimismo, que los constructores de la Huaca del Sol estaban organizados por grupos pertenecientes a determinadas aldeas y que habrían prestado trabajo por turnos, a manera de la mita incaica.

Solo la participación de mano de obra especializada y común masiva explica la dimensión monumental de los centros ceremoniales. Una manera de calcular el volumen de mano de obra empleada en el levantamiento de la Huaca del Sol es observando el tamaño del sitio, en cuya construcción utilizaron unos 143 millones de adobes.19 De la misma manera, se ha calculado el empleo de unos 50 millones de adobes en la construcción de la Huaca de la Luna, un asentamiento vecino a la Huaca del Sol, en el valle de Moche.

Otro conjunto arqueológico de este periodo que revela la complejidad de los sitios moche en la esfera económica es Pampa Grande, asentamiento urbano estudiado por Izumi Shimada y su equipo de colaboradores. De modo que los grandes centros urbanos moche eran, al parecer, productores; pero, sobre todo, consumidores mayores de todo tipo de recursos producidos. Shimada20 describe la producción artesanal en Pampa Grande, donde se ha ubicado un conjunto de talleres de producción de bienes requeridos por el Estado, como cerámica fina y utilitaria; tejidos, artefactos metálicos y objetos ornamentales.

Shimada señala la existencia de talleres de manufactura de tejidos. Para ello, desarrolla un modelo sugerente a manera de una “cadena operativa” que empieza por la cosecha del algodón; el transporte en llama a Pampa Grande; la recolección centralizada y su procesamiento; el desmotado, escardado y su almacenaje; el control de calidad de la fibra, clasificación del color, hilado, teñido y secado; el tejido —en pequeños talleres dispersos—, cosido y un producto final de diferente calidad y naturaleza; y, finalmente, su distribución y uso (utilitario, ritual y político, y almacenaje).

Indica también el hallazgo de un taller metalúrgico que correspondería al único taller de cobre conocido a la fecha. Los estudios realizados sugieren también una “cadena operativa” que se inicia con la fundición, seguido por la aleación con plata u oro, su procesamiento de corte y el moldeado

19. Bawden 1996. 20. Shimada 2001.