12 minute read

Espectáculos, actividades lúdicas y curiosidades

E l apogeo virreinal

133

Advertisement

truido siglo y medio atrás, los portales de la época del conde de la Monclova (1693), la iglesia de los jesuitas, y contadas casas solariegas (la de Aliaga, la de Goyeneche, la de los marqueses de Valleumbroso —llamada Casa de Pilatos—, el palacio de los marqueses de Torre Tagle, entre ellas). La ciudad comenzó a surgir de nuevo, si bien con menor fastuosidad y riqueza, sombra que se tradujo en la apariencia general de las casas y edificios, a partir de entonces sólo con un decoroso empaque y sobria morfología. Rompieron esa modicidad una cuantas construcciones, como la Quinta de Presa, en delicado estilo rococó, del cual también quedan influencias en la iglesia de las Nazarenas.

La recu pera ció n fin isec u la r 3

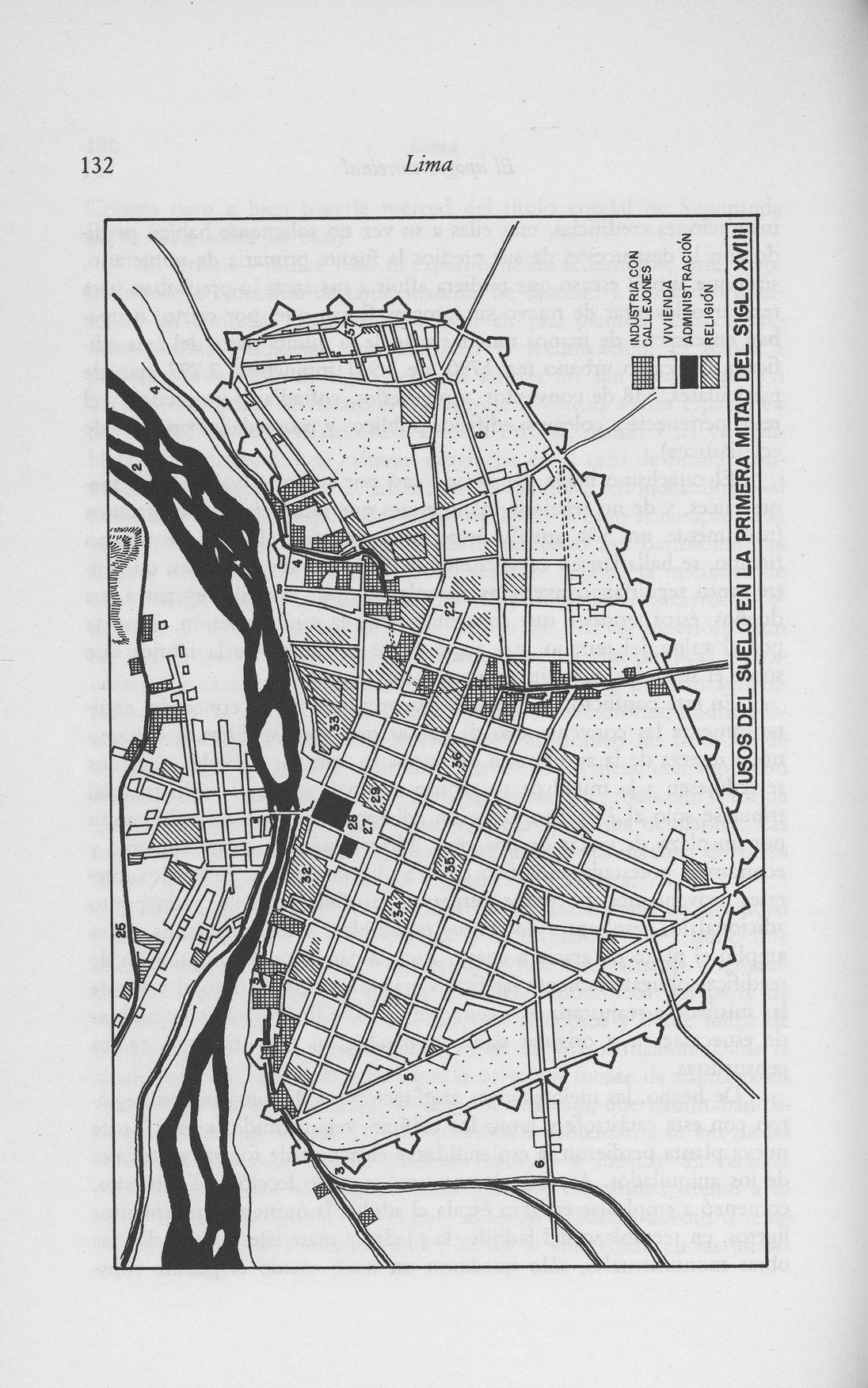

El gran impulso urbanístico posterior al cataclismo de 1746 lo compartieron el virrey Manuel de Amat y Junyent (1761-1776) y el intendente de Lima Jorge de Escobedo y Alarcón (1784-1788), ambos imbuidos del mismo afán dieciochesco de reformas y ordenación capitalina. Al celo por el ornato de la ciudad del primero de ellos, cabal representante del empeño constructivo de su monarca, Carlos III, se deben obras de tanto relieve arquitectónico como la plaza de toros (1766) y la alameda que conducía a ella; el Paseo de aguas (1770-1776), en el que intentó reproducir el encanto de las fuentes de Roma con su cascada o peines (nombre este último de la calle adyacente) y su plaza delantera, llamada al modo romano de la Navona; la erección de la citada iglesia de las Nazarenas y la restauración de la torre de Santo Domingo. Escobedo, que asumió en 1784 el cargo de intendente de Lima, al cual eran anejas las competencias de corregidor de su sede, si bien desde 1589 la ciudad gozaba de exención de esa autoridad, el activo funcionario no pudo inhibirse de su talante innovador y en la práctica asumió el papel de superintendente del quehacer edificio, que abarcaba diversos ramos incluidos entonces bajo el amplio concepto de «po

3 M. P. Pérez Cantó, L im a en el siglo xvm , Madrid, 1985.

134

L im a

licía» (obras públicas, sanidad, limpieza, alumbrado, seguridad ciudadana...). A semejanza de Madrid, dividió la ciudad en cuatro cuarteles y 40 barrios, cada uno de estos últimos con su respectivo alcalde (1785), que relevaron en sus responsabilidades a los escasos concejales. A ellos incumbía cumplir las disposiciones conducentes al buen gobierno, policía y limpieza del sector a su cargo. Su nombramiento emanaba directamente del intendente, y eran bienales. Se les encargó practicar censos de su circunscripción, dentro de la cual vigilarían el orden público y el alumbrado, consistente en la obligada colocación de puntos de luz en cada casa, tienda y edificio público. Su desempeño se reglamentó mediante un código de policía (1786). Se canalizaron las acequias y comenzaron a perforarse pozos negros (llamados «bombas»), y por último, a costa de los vecinos beneficiarios de la mejora, se acometió el empedrado de las calles. Escobedo contó con un eficaz auxiliar en la persona del teniente de policía don José María de Egaña, a quien se deben innovaciones tan felices como la de la numeración de las puertas de viviendas particulares (excluyéndose por tanto las de tiendas, cocheras, puertas falsas, conventos y monasterios, colegios y hospitales), y la de la colocación de azulejos con el nombre oficial de la vía pública, hasta entonces transmitido por la tradición. En la mitad de cada calle se fijaría un azulejo de 42 centímetros en cuadro, con letras de color negro, enmarcadas dentro de una lista del mismo color o morado; fueron costeados en 1786 por el gremio de bodegueros, mixteleros y pulperos. El recuento previo para la confección de tales distintivos arrojó la existencia de 322 calles (sin contar las del Cercado), con un total de 8.222 puertas de casas-habitación. Por entonces circulaban unos 4.000 carruajes, «similares en su hechura a los de la Europa», a excepción de las calesas, que eran de cuatro asientos, tiradas por una muía.

E spectá cu lo s, a c tivid a d es lú dica s y cu rio sid a d es

No pudieron quejarse los limeños por falta de distracciones, y si desde el siglo xvi gozaban ya de funciones teatrales, con ellas corrieron parejas las taurinas, primero en la plaza Mayor, acondicionada al efec

E l apogeo virreinal

135

to, y desde 1766 en un coso estable; avanzado el siglo x v i i i, y en consonancia con los nuevos aires y costumbres, comienzan a surgir cafés, salas de baile y otros centros de diversión, sin olvidar las peleas de gallos, los billares y demás lugares tradicionales de recreo. Incuestionablemente, el espectáculo más popular continuó siendo el teatro. Tras los comienzos modestos y precarios ya reseñados, en la decimoséptima centuria el entusiasmo alcanzó caracteres de delirio arrollador. Sobre los escenarios limeños asombraron con su capacidad histriónica comediantes de fama en el mismo Madrid y en México, y desde 1599 actuaban compañías estables. Fueron tales el apasionamiento y el entusiasmo de los aficionados, que hubo que reglamentar la entrada al local (separando uno y otro sexo) así como la actuación de las compañías rivales en los dos coliseos abiertos en la ciudad: uno detrás del convento de Santo Domingo (hoy terreno ocupado por el llamado mercado de Polvos Azules), y el otro en el mismo solar en que desde hace tres siglos y medio se efectúan funciones (actualmente Teatro Segura). El hijo del director de uno de los conjuntos predilectos de Lope de Vega, Gaspar de Porres, estuvo en Lima (ciertamente no desempeñándose como actor), pero su mera presencia al lado del príncipe de Esquilache permite dejar volar la imaginación. Compitiendo con los autores españoles, también en el siglo xvn los comediógrafos locales siguieron la senda abierta por Ribera y Uroz

Navarro; uno de ellos, Fernando Garrido de Córdoba, escribió una comedia satírica, en que puso en solfa a algunas autoridades y personalidades de la ciudad; Antonio de Morales estrenó E l blasón de los Alvarados; un platero, Cristóbal Palomeque, Varios sucesos de Lim a; Alonso

Gaitán de Lara, Lealtad, amistad y honor; Juan de Urdaide, Am ar en Lim a es azar y una pieza sobre Santa Rosa; Lorenzo de las Llamosas, También se vengan los dioses; en la decimoctava centuria brillaron el ingenio de Peralta Barnuevo de Bermúdez de la Torre y del mercedario fray Francisco del Castillo, mencionando sólo a los naturales de Lima, a los que hay que añadir forasteros como el virrey marqués de Castell- dosrius, que ofreció la «comedia harmónica» titulada E l mejor escudo de Perseo (1709), con números de música vocal, tan celebrada como la que orquestó Torrejón y Velasco para el drama lírico de Calderón de la

Barca L a púrpura de la rosa. Las obras dramáticas españolas se debían a la pluma de Lope de Vega, Mira de Amescua, Vélez de Guevara, Pérez de Montalbán, Rojas Zorrilla, Moreto, y desde mediados del siglo xvn,

136

L im a

el repetido Calderón de la Barca, junto con Salazar y Torres, gozó de la predilección general. No estamos en condiciones de afirmarlo o negarlo, pero no faltaron funciones algo atrevidas (sobre el escenario aparecía «desnuda la diosa Venus») y los ataques al teatro provenientes de las autoridades eclesiásticas (como el arzobispo Villagómez, en 1645, y posteriormente su sucesor en la sede Liñán y Cisneros) permiten suponer que algunos excesos sí se dejarían advertir en materia de moral. Los títeres se ofrecieron públicamente por Leonor de Gondomar en 1696. Parece obligado recordar, siquiera en unas líneas, a la actriz limeña que mayor fama ha alcanzado en el mundo entero: Michaela Villegas y Hurtado de Mendoza (1748-1819), cuyos devaneos amorosos con el virrey Amat, satirizados en el pasquín Drama de dos palanganas (1776), han constituido argumento para operetas, comedias musicales y novelas. El empresario del teatro en aquellos años era un italiano, Bartolomé Massa, autor de una ópera, Primero es la honra. A finales del siglo (1790) se tiene noticia de que los actores «no eran malos: entre ellos ha habido y hay algunos que pudieron lucir en

Madrid mismo y en Nápoles» (cuna del operismo); el propio informador no tiene inconveniente en admitir que el local era cómodo y aseado, empero reprocha la ruin calidad de las piezas que se representaban, en particular los entremeses, aparentes sólo «para congeniar con la ínfima plebe», y la desagradable costumbre de fumar dentro de la sala aun durante la función. Las primeras óperas italianas, una de ellas E l matrimonio secreto, de

Cim a Arosa, se cantaron en 1814 por Pedro Angelini y Carolina Gri- jo n i4. La «plaza firme de toros del Acho» (por hallarse situada sobre un altura o hacho), la decana de América y la tercera en antigüedad, se inauguró el jueves 30 de enero de 1766 con una corrida en la que se lidiaron 16 astados. Adquiría así asiento permanente un redondel, pues no embargante que hubiese sido habitual que la fiesta clásica española se considerase inseparable de entradas de virreyes, nacimiento de príncipes o bodas reales, triunfos militares o cualquier otro evento, hubo

4 G. Lohmann Villena, E l arte dram ático en L im a durante el Virreinato, Madrid, 1945.

E l apogeo virreinal

137

de esperar hasta el gobierno del virrey Amat para la construcción de un coso taurino. Hasta entonces las lidias se habían realizado en la plaza Mayor, que se cerraba con talanqueras. Fueron sonadas las corridas con motivo del nacimiento del príncipe Baltasar Carlos (1632); un limeño, Juan de Valencia, admiró a la Corte madrileña en la época de Felipe IV con su maestría, y otro, éste a fines del siglo xvm, Mariano Cevallos, mereció ser retratado por Goya. En su propia ciudad natal una mujer, Juanita Breña, destacó por su habilidad para el capeo a caballo, una de las particularidades de la tauromaquia peruana. En 1785, Manuel Ramón de Esay dejó atónita a la afición con sus temerarias suertes: en siete tardes que lidió, colocó 26 banderillas a los animales saliendo del toril; citando al cornúpeta, le dio muerte con una sola estocada, y por último, toreando a caballo, con una faca de 20 centímetros, despachó a su enemigo al primer golpe. Desde 1798, las funciones se trasladaron a los lunes, a solicitud de la jerarquía eclesiástica, preocupada por la notoria deserción de los fieles de los divinos oficios de los domingos. Otra originalidad limeña: los «listines» (programas) con la nómina de los espadas, relación de los toros y sus respectivas ganaderías, se publicaban con composiciones poéticas, algunas de conocidos escritores locales, que aprovechaban de tan popular medio de difusión para deslizar inventivas políticas o zalamerías obsecuentes. En 1771, el napolitano Francesco Serio abrió el primer café público —hasta entonces la bebida común era la yerba del Paraguay o mateen la calle del Correo; cuatro años más tarde instaló un local más amplio en la esquina de las calles de los Judíos y Carrera, el «Café de las ánimas», que a su vez se trasladó a otro mayor aún, en la calle de los

Bodegones, que subsistió hasta 1850. El mismo industrial fue el que sirvió, en 1776, 35 frascos de helados para la recepción pública del virrey Guirior. La popularidad que se granjearon esos lugares de esparcimiento fue tan inusitada, que en corto plazo se multiplicaron hasta abrirse siete más, algunos dotados con mesas de billar. Comentando ese aumento del número de locales, en los que se ponían al alcance de los parroquianos ejemplares del Diario de Lim a y del Mercurio Peruano, un articulista en este último se felicitaba de que «las discusiones literarias empiezan a tener lugar en ellos», precisamente a la vista de las noticias contenidas en dichos periódicos.

138

L im a

Por su parte, José Guersi traspasaba en 1776 a Antonio Castelino una alojería y «mesa redonda» sita en la calle de Santa Apolonia. La «mesa redonda» de entonces (hasta hoy existe una calle con ese nombre, entre el Jirón Guzco y la plazuela de Santa Catalina) era un bodegón para comensales fijos a precio también fijo. En el ramo de lugares de juego, en 1784 Manuel Carranza se deshizo de una fonda y alojería, incluyendo mesas de trucos y canchas de bochas y de pelota, enajenándola a Jaim e Means y su socio Antonio de Urrutia; al año siguiente construyó un trinquete (en la calle que actualmente se denomina de la pelota, sexta del Jirón Camaná), capaz para 500 espectadores, instalados en tres filas de asientos. La cancha medía 13 metros y medio de ancho, 50 de largo y el frontón 2 y medio de altura. La entrada general costaba medio real, y otro más el derecho a ocupar asiento. A partir de 1789 comenzó a funcionar otra cancha, ésta de bochas y palitroques, regentada por Mariano Ortega, que de hecho se convertiría en un garito, pues bajo el pretexto de cruzar apuestas se encubrían juegos de azar. Desde 1762 existía un reñidero de gallos, con nueve filas de asientos, regentado por el catalán Juan Bautista Garrial. El coliseo se hallaba en la plazuela de Santa Catalina, desde donde se trasladó a la calle hasta hoy conocida como de los Gallos (segunda del Jirón Moquegua).

Las jugadas se realizaban los domingos y festivos; primitivamente las había habido también dos veces entre semana, mas el visitador Areche las prohibió por sus perniciosos efectos sobre la población laboral. El primer salón de baile, a cargo de Leandro de Orleans, se inauguró en 1773; ofrecía funciones los lunes, y las veladas comenzaban con una «obertura de concierto», a la que seguían minués y contradanzas. Diez años más tarde, en otro establecimiento, dirigido por el matrimonio Peregrino Turqui y María Rodríguez, tenían lugar «pantomimas, óperas y conciertos de música y canto», así como otras actuaciones coreográficas. En 1790 existían ciertos locales en los que unos maestros de baile «de baja esfera» actuaban como bastoneros, marcando el ritmo de danza «al uso francés» a mulatos uniformados de milicianos y a mujeres de igual extracción, lujosamente ataviadas con charra plumajería en la cabeza, disimulando el color de la tez con espesas manos de polvos. En los saraos familiares estaban de moda, a fines del siglo xvm, el caballo cojo, el don Mateo, el torito o matamoro, el terengo, el agua