3 minute read

La vulnerabilidad

(Camino)12. El resto de crónicas y relatos diversos son empleados para complementar o ampliar información proveniente de otras fuentes. Algunos autores inclusive echan mano de escritos de los clásicos griegos y latinos, como es el caso de Musset quien recurre a ellos para explicar ciertas concepciones relacionadas con el origen de determinados fenómenos naturales y que aún estaban presentes en el imaginario colonial hispanoamericano.

12 Un texto que también analiza la crónica de Guamán Poma, no citada por Lupe Camino, es el de Bouysse-Cassagne, 1988.

Advertisement

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina

http://www.desenredando.org

13

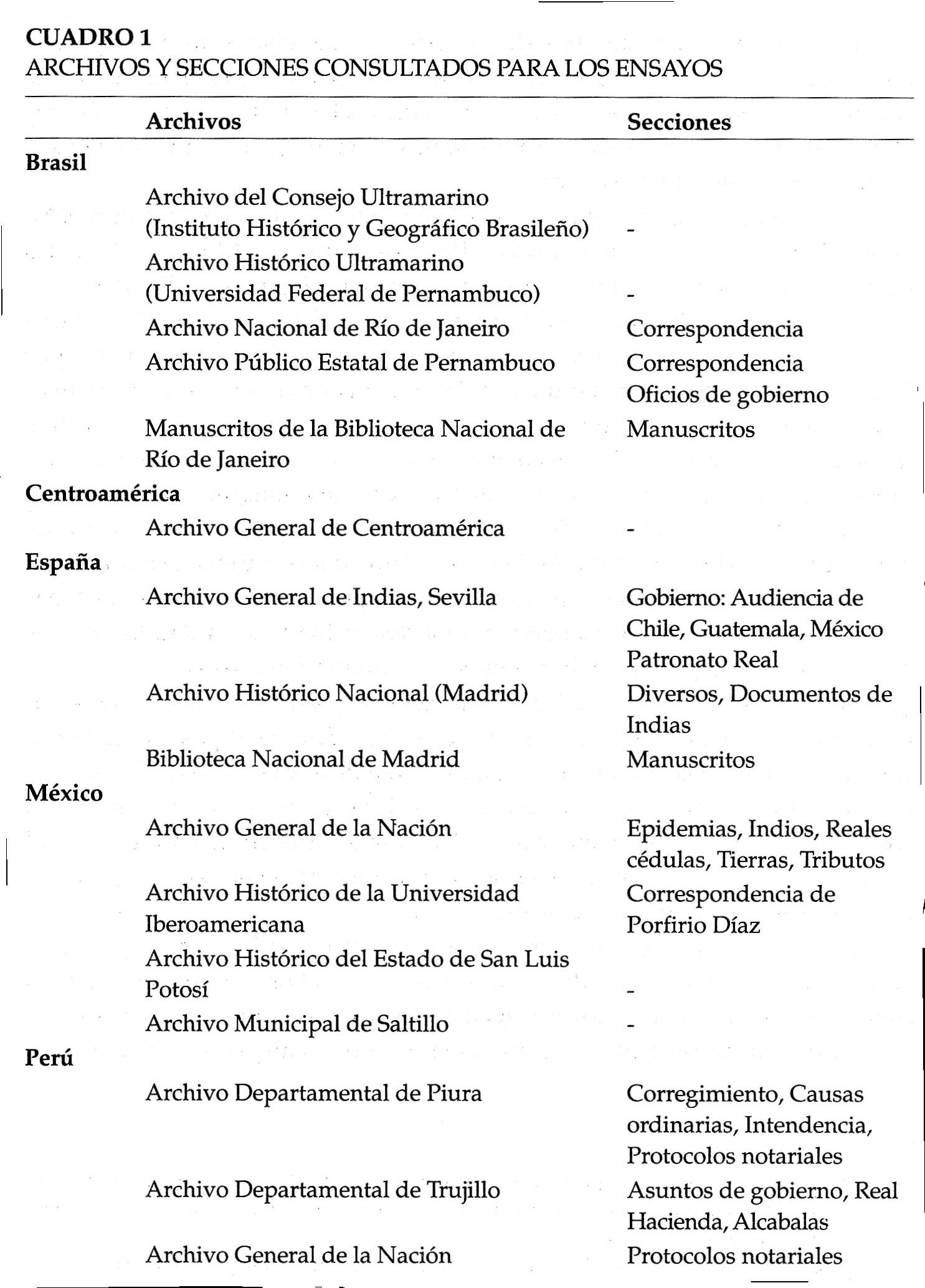

El material hemerográfico constituye la segunda fuente primaria empleada, en algunos ensayos con gran amplitud. Considero que es importante rescatar la importancia de los periódicos como un venero sumamente rico para estudiar desastres del pasado mismo que, para el caso latinoamericano, se remonta a principios del siglo XIX que fue cuando se inició con fuerza el periodismo en la región, tal como lo muestran los ensayos que emplearon esta fuente, la más antigua de las cuales data de 1886 (Lagos y Escobar). Si bien reflejan particularmente "la visión que de su momento histórico tenían quienes los redactaban, incluyendo los juicios de valor, errores, modas y chismes"13, ofrecen abundante material para documentar específicamente procesos de desastres, pues permiten hacer un seguimiento en el mejor de los casos cotidiano de lo ocurrido, siendo en ocasiones sumamente prolijos en detalles. Los trabajos que se refieren al siglo XIX están basados, en buena parte, en censos, memorias o informes publicados por autoridades civiles u organismos oficiales, que permiten documentar la casi nunca exitosa participación gubernamental (Romano, Herzer y di Virgilio, Lagos y Escobar). Por su parte, dos de los que abordan el siglo XX (Herzer y di Virgilio, Aboites y Camacho) utilizaron, además de periódicos locales e informes oficiales relacionados con el diagnóstico y las labores que las instancias correspondientes llevaron a cabo, material de tipo cuantitativo que permite hacer cálculos y comparaciones que resultan imposibles para periodos previos para los cuales no existe ese tipo de información. Aboites y Camacho, además, citan algunos boletines especializados surgidos a finales del siglo XIX que permiten documentar ciertas concepciones científicas de la época relacionadas con la precipitación pluvial y las posibilidades de producir lluvia artificial para paliar los efectos de las periódicas sequías ocurridas en México en diferentes momentos. En suma, la cantidad y enorme variedad de fuentes utilizadas en los ensayos permite afirmar que, sin lugar a dudas, el tema-problema de los desastres en su dimensión histórica constituye una veta inexplorada que ofrece gran riqueza a los científicos sociales.

Concepciones religiosas y míticas.

Más de la mitad de los ensayos coinciden, ya sea de manera central o bien incidental, en el tratamiento de las diversas concepciones que determinadas sociedades han heredado, adoptado y adaptado en relación con la ocurrencia de desastres. Resalta la asimilación de deidades prehispánicas andinas asociadas con fenómenos naturales, con divinidades católicas coloniales incorporadas a raíz de la invasión española: San Bartolomé con Tunupa o Santiago apóstol con Illapa, o el mismo Pachacamac o Runa Camac que "podía provocar lluvia" y "con sólo moverse podía producir temblores y terremotos" (Camino). De la misma manera, los indígenas guatemaltecos han identificado a deidades prehispánicas con fenómenos naturales, como Tolgom "el hijo del lodo que tiembla" o Gagavitz, uno de los padres de los cakchiqueles, reconocido como volcán o "cerro de fuego" (Peraldo y Montero). Lo que Musset denomina "la dimensión sobrenatural de la visión cristiana", que identificaba milagros, advertencias, señales divinas para evitar o frenar los efectos de los desastres, ha sido

13 Escobar Ohmstede y Rojas Rabiela, coords., 1992,I:12

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina

http://www.desenredando.org

14