8 minute read

LA SITUACIÓN EN CHAPALA-GUADALAJARA

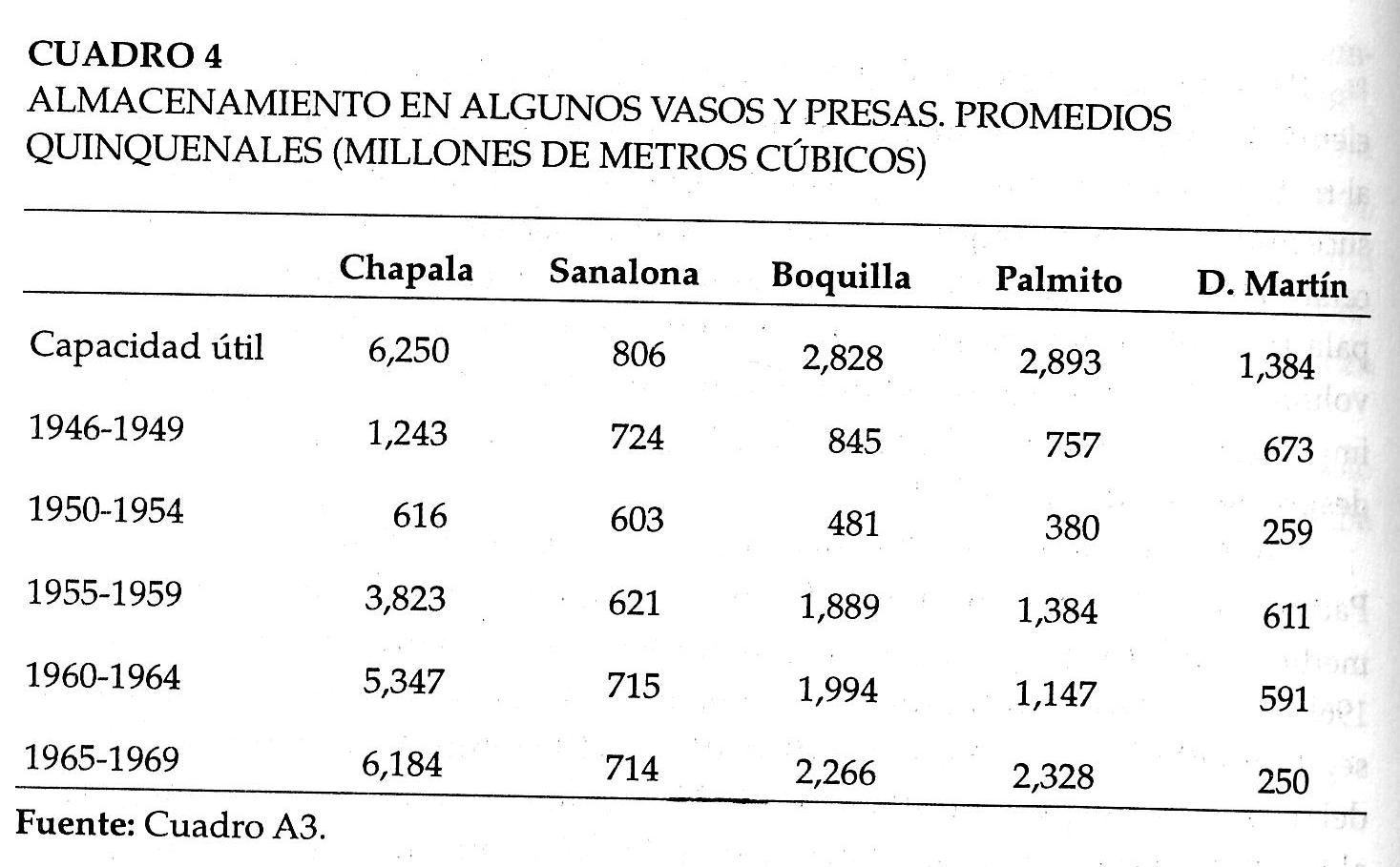

promedio del periodo 1965-1969 (2,328). Como ningún otro indicador, el del almacenamiento refleja la caída sostenida de la precipitación a lo largo del quinquenio que siguió al gran año lluvioso de 1944. Esta es sin duda una de las características del fenómeno climatológico que estamos estudiando, la sucesión de varios años de escasas precipitaciones, de 1945 a 1958. Es necesario dejar de lado este tipo de indicadores globales para explorar el impacto de la sequía en algunos sectores de la sociedad mexicana. La sequía generó conflictos o bien agudizó los existentes y sin duda agravó las condiciones de pobreza urbana y rural. Este panorama es el que se presenta en seguida. En La Laguna, una de las principales zonas algodoneras del país, la baja en la disponibilidad de agua en la presa del Palmito (o Lázaro Cárdenas) se tradujo en una drástica contracción de la superficie cosechada. A principios de 1952 se anunciaba que sólo podrían cultivarse 20 mil hectáreas, que luego se redujeron a apenas 13 mil, es decir, el 13% de la superficie cosechada en el ciclo anterior. Esta reducción de la superficie cosechada generó severos problemas de desempleo rural, tanto entre los ejidatarios algodoneros como entre los jornaleros que acudían a esa zona, en virtud de la gran demanda de brazos que exigía el cultivo algodonero, especialmente la cosecha. En consecuencia, la SRH decidió invertir casi doce millones de pesos para emplear diariamente entre 5 mil y 15 mil ejidatarios. Se hicieron obras de conservación, se construyeron caminos y carreteras y se perforaron pozos (21)

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina

Advertisement

http://www.desenredando.org

205

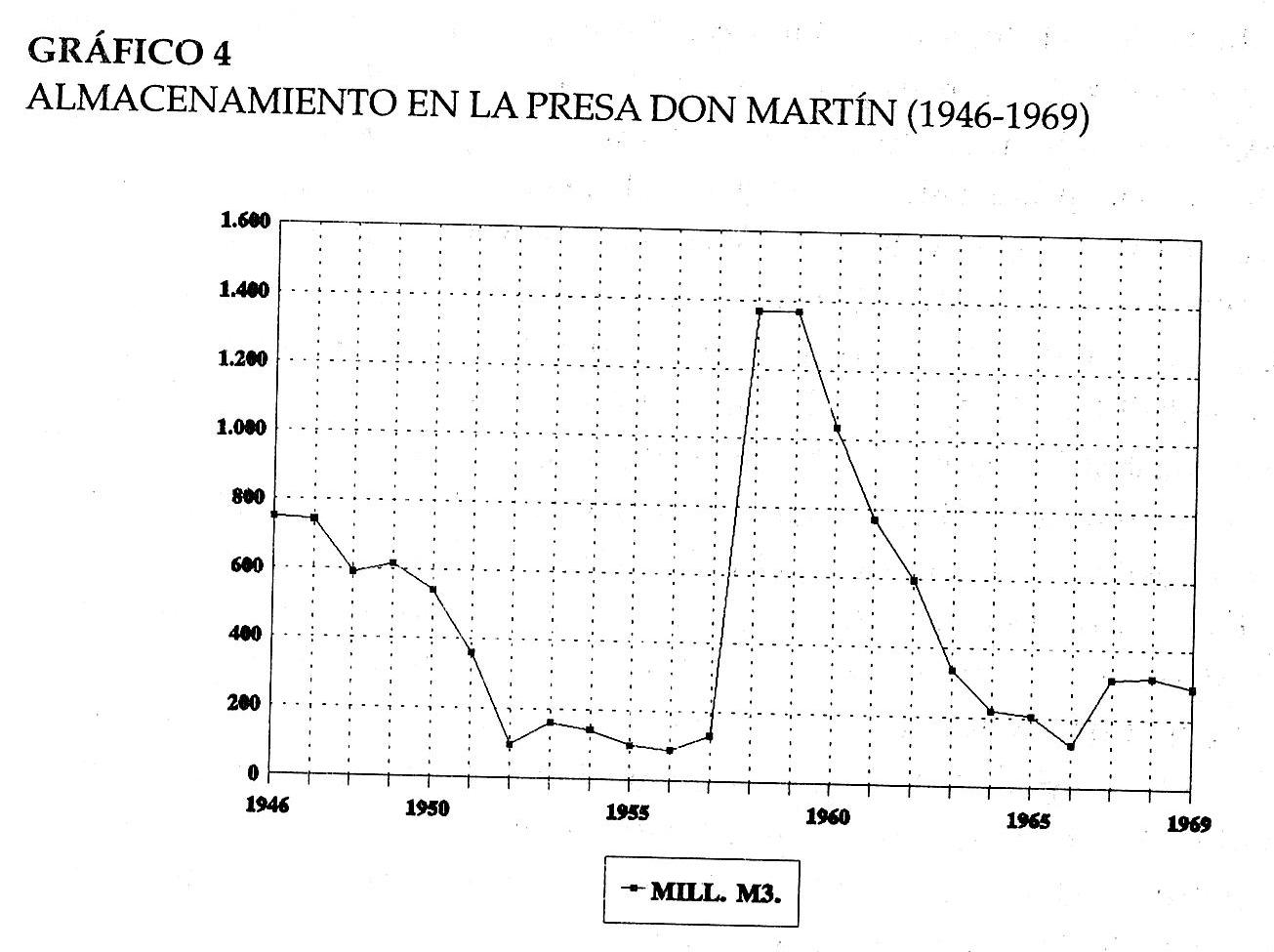

Menos importante que la región lagunera, el distrito de riego de Don Martín, en Nuevo León, no pudo cultivar una sola hectárea en 1952. Temerosas de que ocurriera lo mismo que en el periodo 1938-1941, cuando la presa se secó y se abandonaron las parcelas poniendo en riesgo la sobrevivencia del asentamiento de ciudad Anáhuac, las autoridades invirtieron grandes sumas para generar empleos y de paso reparar algunas de las instalaciones del distrito de riego. Igual ocurrió en Río Bravo, Tamaulipas. Lo que se temía era una emigración masiva: con esas inversiones en empleo, decía la SRH, "ha sido posible mantener en las regiones respectivas los núcleos de población, evitando así la emigración de los mismos".(22) La preocupación por el impacto de la sequía en la movilidad de la población rural era notoria. En Coahuila, por ejemplo, se expresaba pesar por la emigración de trabajadores del campo en busca de mejores tierras o mejores empleos, incluso en el país vecino, pues esa emigración significaba el "abandono de grandes extensiones de tierras, dedicadas a diversos cultivos, especialmente algodón".(23) En el distrito de riego de Delicias, Chihuahua, la necesidad de garantizar el riego de una considerable superficie de cultivo algodonero, obligó a las autoridades a construir una toma baja en la cortina de la presa de La Boquilla, para tener acceso al volumen "muerto" o de reserva y garantizar así el servicio de riego a unas 30 mil hectáreas de algodonales, en lugar de las 7 mil que hubieran podido regarse.(24) En Durango algunos menonitas recién llegados de Canadá, que se habían establecido en las áridas planicies vecinas al Bolsón de Mapimí, prefirieron regresar a ese país ante la intensidad de la sequía.(25) En Veracruz, el ayuntamiento erogaba mil pesos diarios en el verano de 1949 para desinfectar las aguas del río Jamapa para abastecer a la población, aquejada de escasez de agua y de altas temperaturas. Poco después se informaba que la laguna "Lagarto", que abastecía de agua

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina

http://www.desenredando.org

206

al puerto de Veracruz, se había agotado por completo en virtud de la tremenda sequía. Un diario afirmaba que ese fenómeno nunca había ocurrido antes.(26) Desde abril de 1949 se comenzó a señalar la escasez de agua en el sistema de presas hidroeléctricas de Necaxa, situadas en el estado de Puebla, lo que ponía en riesgo el abastecimiento eléctrico de la ciudad de México. A las preocupaciones de unos se oponía el optimismo de otros: el 11 de junio de 1949 se anunciaba que era difícil que la ciudad de México viera interrumpido el servicio eléctrico, porque ya estaban funcionando varias unidades termoeléctricas, como la de Tacubaya que generaba 30 mil kilovatios hora (ésta había sido construida en menos de un año). Además, se contaba con las de Tepuxtepec, Nonoalco e Ixtapatongo. Sin embargo, en agosto de 1949 Necaxa contaba apenas con siete millones de metros cúbicos, en lugar de los ciento setenta millones que debía tener(27) El 14 de septiembre la prensa capitalina anunció el inicio de cortes de energía en la capital del país. Como era usual los trabajadores sindicalizados se opusieron a las medidas de racionamiento; para tranquilidad de todos, a fines de septiembre las lluvias alejaron el riesgo del racionamiento.(28) Sin embargo, la navidad de 1949 fue particularmente crítica en Xochimilco, por la disminución del nivel de las aguas.(29) Las medidas de emergencia incluían desde la instalación de nuevas plantas de diesel en Tacubaya, la renta de plantas móviles norteamericanas y hasta la compra de una planta generadora flotante, que el gobierno adquiriría en Puerto Rico. El problema era serio, porque la demanda de electricidad en la ciudad había aumentado en casi un tercio en los tres años anteriores.(30) En Tampico, Tamaulipas, una empacadora de carne que utilizaba el agua de una laguna anunciaba que sólo disponía del vital líquido para siete días más. Además, en esta localidad se quejaban de que el agua que proporcionaba el municipio era salada y escasa; mientras tanto, en Monterrey, Nuevo León, era inminente la falta total de agua potable.31 Un año después, en 1950, se informaba también en Tampico de la muerte de 35 mil reses víctimas de la sequía, noticia que se repetía en Jalisco.(32) A partir de mayo de 1949, los periódicos se inundaron de noticias sobre los efectos de la sequía.(33) El 30 de mayo se informaba sobre la escasez de agua en el Valle de Juárez, en Chihuahua; el 13 y 18 de junio de pérdidas de cosechas en Montemorelos y Terán, Nuevo León, y en la zona norte de Tamaulipas; el 5 de agosto se alertaba sobre los daños por sequía en Texcaltitlán, en el Estado de México; el 31 de agosto se expresaba preocupación por la pérdida de cosechas en San Bartolo Naucalpan; al día siguiente se reseñaba la crisis de la ganadería en la zona de Pánuco, Veracruz; el 5 de septiembre aparecían notas sobre la pérdida inminente de cosechas en Zamora, Michoacán; cosa similar se decía para la zona de León el 8 de septiembre de 1949; el 9 de septiembre se anunciaban pérdidas millonarias por la sequía en el estado de Guerrero, sobre todo en maíz, así como de maíz y caña en Tekax, Yucatán; el 28 de octubre se decía que las exportaciones de azúcar se reducirían a la mitad en 1950, en virtud de las pérdidas provocadas por la sequía. El 22 de enero de 1950 se informaba del pesimismo de los agricultores de Irapuato ante la ausencia de "cabañuelas". El 3 de febrero el mismo diario daba a conocer que la ciudad de Celaya, Guanajuato, padecía interrupciones en el servicio eléctrico, a causa de que los agraristas de la colonia agrícola Michoacán tomaban indebidamente el agua de las plantas hidroeléctricas de Botello y Sabino. El 23 de agosto de 1950 se daba cuenta del pánico prevaleciente en unos 250 poblados del estado de Sinaloa por la pérdida de cosechas y daños al

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina

http://www.desenredando.org

207

ganado; el 23 de agosto siguiente se informaba que el gobierno del Estado de México distribuía 300 toneladas de maíz para aminorar la escasez y la carestía del grano, fenómenos ocasionados por la tremenda sequía. El 11 de septiembre se anunciaba la inminente escasez y carestía de maíz por las pérdidas ocurridas en Jalisco y en el Estado de México, dos de los principales estados productores del grano; el 12 del mismo mes se informaba del temor de pérdidas agrícolas en Zacatecas, lo mismo en Tulancingo, Hidalgo, al día siguiente. En el estado de Morelos, según la crónica de 20 de octubre, el gobernador, con la cooperación de diversos sectores, organizó un programa de emergencia para sembrar maíz de invierno con el fin de resarcir las pérdidas provocadas por la sequía en el ciclo de verano. Para colmo, una helada afectó con gran severidad los cultivos en Zamora y Manuel Doblado, Guanajuato, a mediados de febrero de 1950. En Sonora la situación era particularmente crítica, según se desprende de la siguiente nota originada en Guaymas: En su visita a pequeños poblados y tierras cultivadas en su mayor parte por ejidatarios, el presidente de este ayuntamiento, señor José María Ramonet y funcionarios que lo acompañaron en el viaje a dichos lugares, ubicados todos ellos en jurisdicción de esta municipalidad, presenciaron las más lamentables escenas de ruina y desolación, determinadas por la espantosa sequía que arrasa prácticamente campos de labranza y de cría de ganado [...] La sequía es de tal manera aguda que todas las siembras hechas en julio se han perdido irremediablemente, y no hay esperanzas de que puedan hacerse en este mes y en los sucesivos por la falta absoluta de agua para el riego de las labores.(34) La población, agobiada por la escasez, buscó agua en el subsuelo y en el cielo. Los agricultores de diversas partes del país recurrieron más y más a la explotación intensiva de los mantos subterráneos. En la Comarca Lagunera se inició una desenfrenada carrera para extraer agua del subsuelo. Los pozos profundos aumentaron de 1,531 en 1948 a 2,710 en 1954.(35) Este fenómeno fue impulsado por el propio gobierno federal a través de créditos blandos. En la primavera de 1949, el presidente Miguel Alemán declaraba que el subsuelo era una de las opciones para hacer frente a la crisis provocada por la sequía: "Alemán inicia la batalla del subsuelo para dar agua al campo", rezaba un encabezado de un diario de la ciudad de México.(36)

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina

http://www.desenredando.org

208