12 minute read

ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LA SEQUÍA

52 "Governador da Paraiba a Visconde de Anadia, Cidade da Paraíba, 28.02.1803", en: ACU, v.13, f.181. 53 "Governador da Paraíba a Visconde de Anadia, Cidade da Paraíba, 09.09.1803", en: ACU, v.13, fs.183-184. 54 "Governador da Paraíba a Visconde de Anadia, Cidade da Paraíba, 18.07.1805", en: ACU, v.13, f.186; también en AHU, Maço 23, P.A. da Paraíba, 1804-1805. Estos documentos son comunicaciones lacónicas del cierre de las actividades de la Sociedade; no localicé informes sustanciales sobre los resultados de sus iniciativas. 55 Para el episodio brasileño, véase Leite, 1937 y 1938-1950. 56 Para una visión más detallada sobre la relación entre capuchinos y sociedades campesinas en el Brasil entre fines del siglo XVIII y mitad del XIX, véase Palacios, 1993b. La mejor obra sobre la orden en el Brasil es: Nembro, 1958. 57 "Bispo et alli a Governador do Rio Grande do Norte, Recife, 14.01.1803", en: OG, 9, fs.251251v. 58 "D. Jorge Eugenio a Comte da Freguesia de Bezerros, Recife, 14.05.1803", en: OG, 10, f.11; "Idem a idem, Recife, 22.09.1803", en: OG, 10, f.57v. 59 "Bispo de Olinda a Principe Regente, Olinda, s/d [ca. 18041805], en: Informações sobre os Indios Barbaros..., 1883:104-105. 60 "Bispo de Olinda a Principe Regente, Olinda, s/d", en: Informações sobre os Indios Barbaros..., 1883:105.

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina

Advertisement

http://www.desenredando.org

196

APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE UNA SEQUÍA EN MÉXICO. EL CASO DE CHAPALA-GUADALAJARA (1949-1958)(1)

Luis Aboites Aguilar Y Gloria Camacho Pichardo This paper is a preliminary approach to one of Mexican history's most unknown periods: 1949 to 1958. Wishing to begin this endeavour, it discusses the impact of a severe drought that affected especially the North and Center of the country. The essay is divided into three sections. The first estimates the drought's magnitude, considering rainfall levels, the flow of water in some of the principal rivers and the water levels in reservoirs and lakes. The second describes some of the social and economical effects in several areas of the country, and the third studies the Chapala Lake conflict between the federal goverment and some groups of the city of Guadalajara. En memoria del incansable y admirable ingeniero Don Pablo Bistráin

INTRODUCCIÓN

Este trabajo es un primer acercamiento a un periodo caracterizado por una baja considerable en las precipitaciones pluviales, ocurrido en México a mediados del siglo XX. Las referencias historiográficas utilizadas provienen de estudios sobre las crisis agrícolas de fines de la época colonial provocadas básicamente por sequías.(2) Además de que puede ser interesante comparar una época con la otra, en este trabajo se utilizan fuentes de información que no existen para el periodo colonial, por ejemplo, las series anuales de precipitación y las estadísticas de superficies y de producción por regiones. Estas fuentes son resultado de los modernos servicios gubernamentales de meteorología y estadística. Esperamos mostrar las posibilidades que ofrece este tipo de información en el estudio de procesos sociales vinculados a la presencia de fenómenos meteorológicos. En la primera parte de este trabajo se hace un intento por periodizar y regionalizar la "sequía" ocurrida a mediados del siglo XX. En la segunda, se revisan algunos de los impactos sociales más importantes que trajo consigo esa baja en las precipitaciones. Y en la tercera y última parte, se analiza con más detenimiento la situación reinante en la ciudad de Guadalajara, a raíz de la escasez de agua y la disminución del nivel del lago de Chapala.

LA "SEQUÍA" DE MEDIADOS DE SIGLO XX.(3)

La sequía de 1949-1958 no fue un fenómeno exclusivo de la república mexicana. El sur norteamericano fue particularmente afectado por esta baja de precipitaciones, en particular los estados de Texas, Nuevo México, Oklahoma, Mississippi y Arkansas.(4) Varios países europeos, entre ellos Francia, la Unión Soviética, España, Inglaterra y Alemania, también se vieron severamente afectados. En el otoño de 1949, no obstante los rezos de los católicos italianos, se vivía una aguda crisis de abastecimiento eléctrico provocado por la sostenida sequía. En Francia

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina

http://www.desenredando.org

197

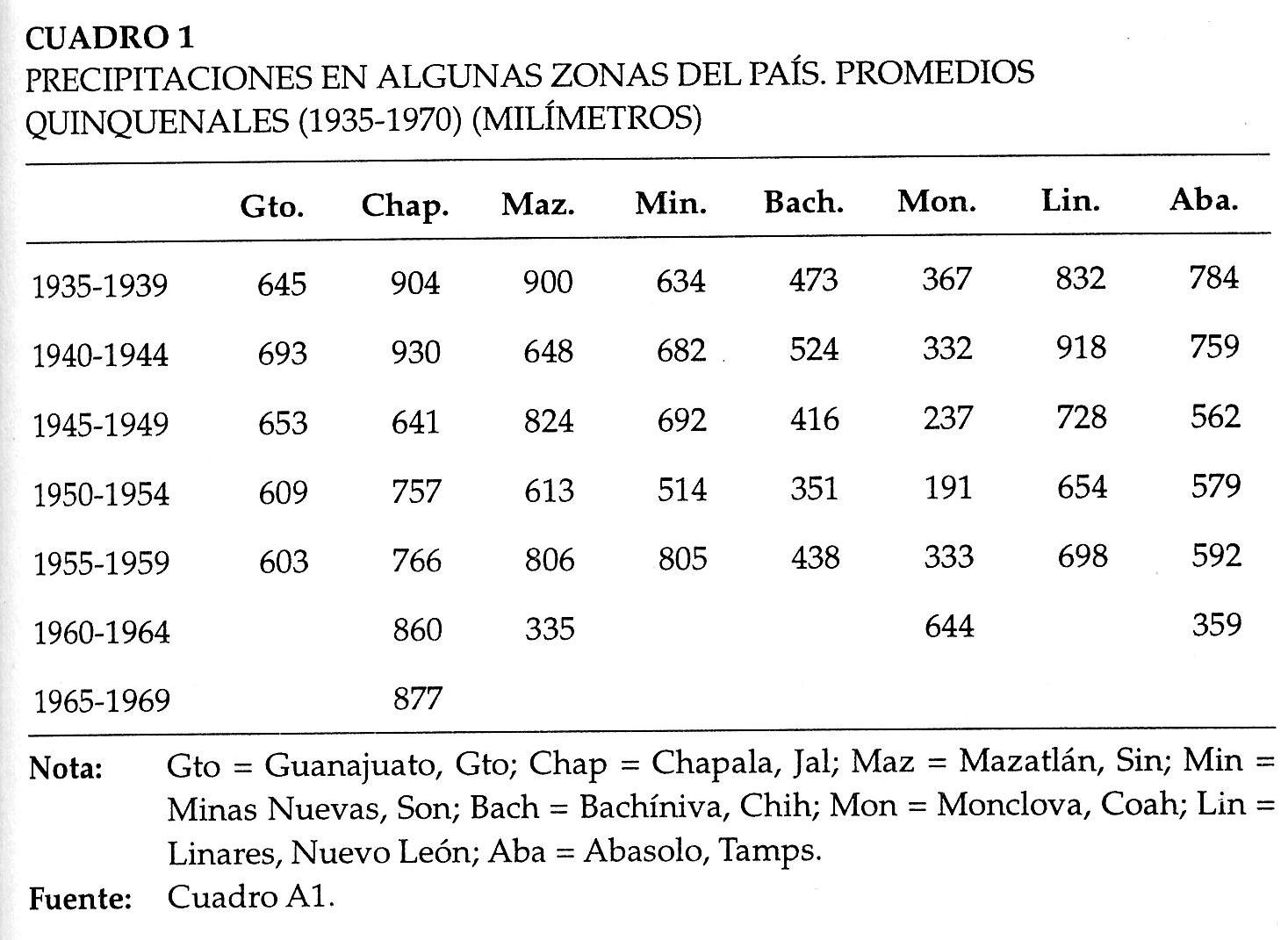

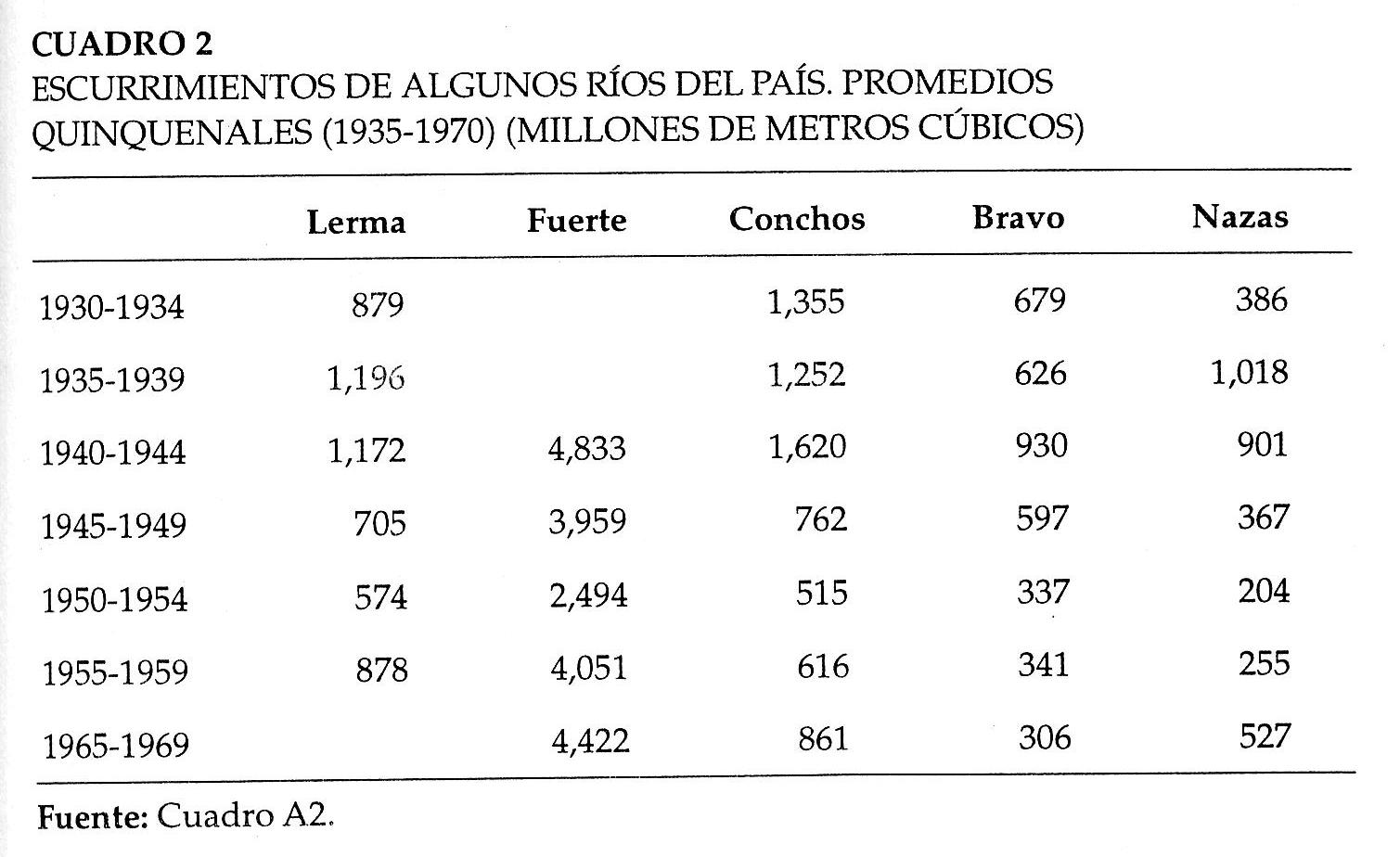

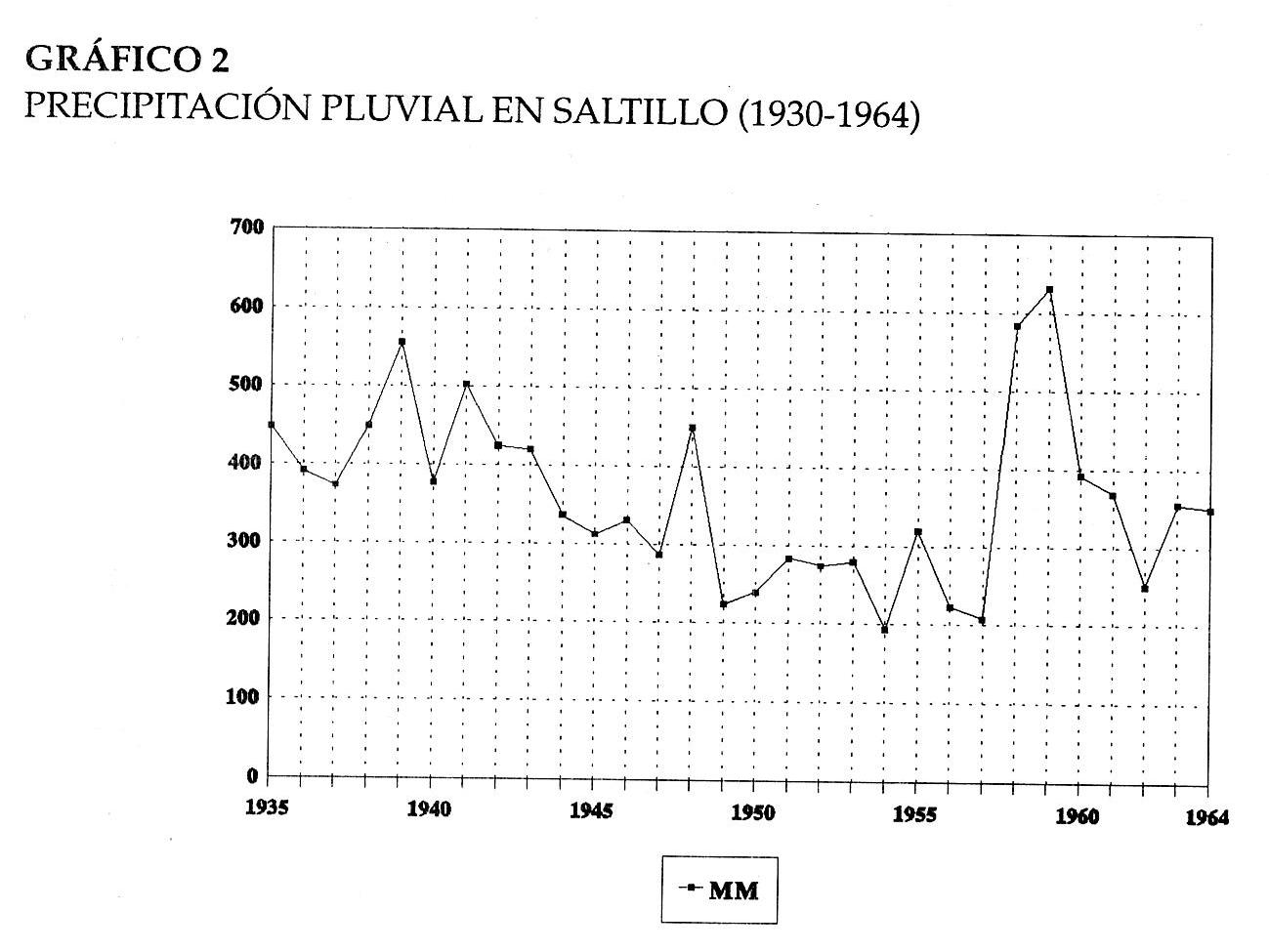

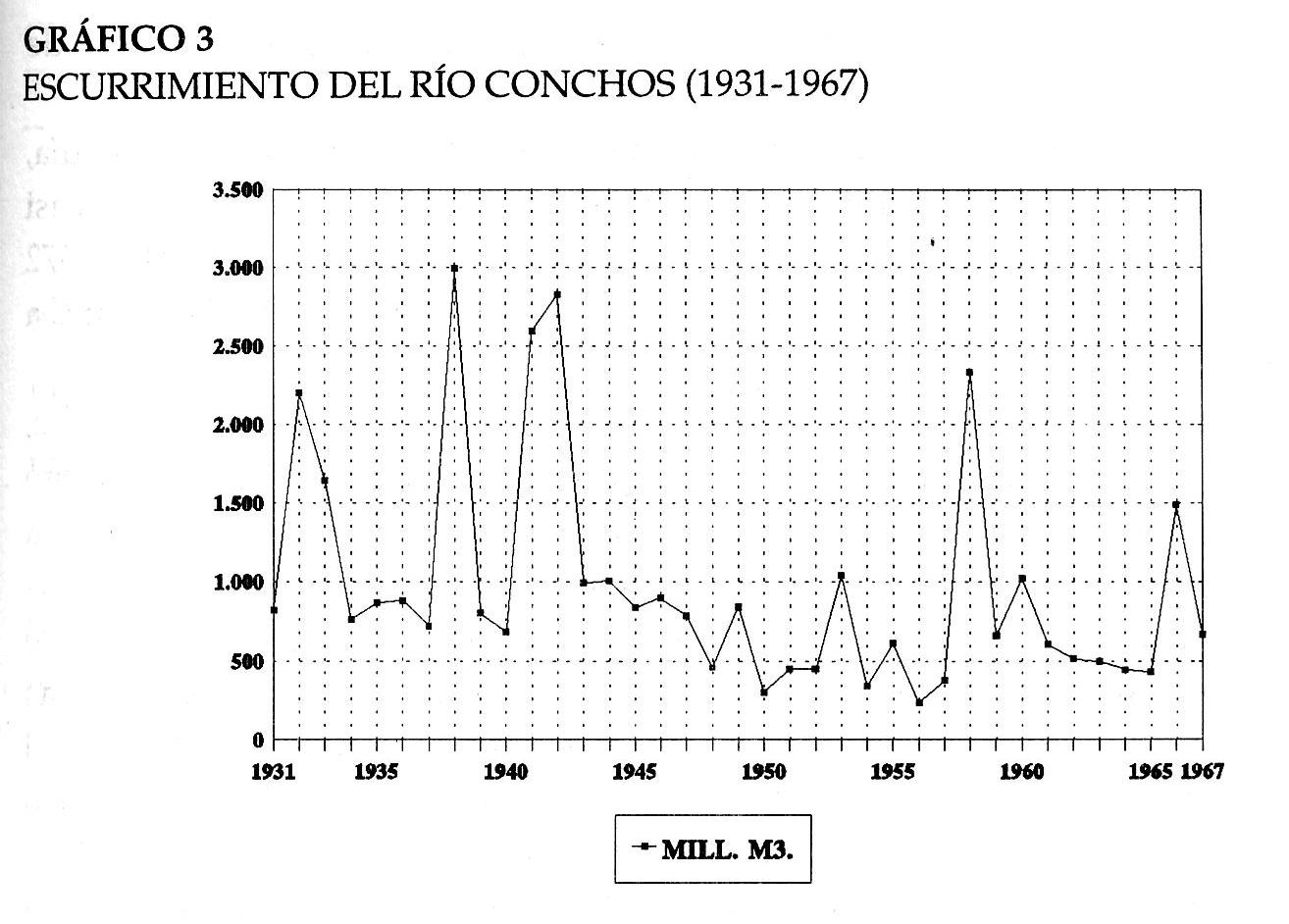

las lluvias de marzo de ese año habían mejorado la situación, pero en España la escasez de lluvias continuaba.(5) En Cataluña las empresas hidroeléctricas contaban con apenas el 25% del nivel normal de agua y los depósitos de agua llegaban apenas al 10%.(6) Los científicos recurrían a diversas hipótesis para explicar el fenómeno. Una de las que tenía mejor acogida era la de las manchas solares, propuesta desde el siglo XIX por Jevons para explicar el ciclo agrícola.(7) En la ciudad de México, en febrero de 1879, don José Rosell, un profesor veracruzano, exponía su teoría sobre la relación entre las manchas solares y las variaciones en los niveles de precipitación.(8) A mediados del siglo XX, un astrónomo japonés, M. Yamamoto, señalaba que la onda de calor que se sentía a lo largo del mundo tenía su origen en las manchas solares cuyo tamaño era 25 veces superior al de la tierra y que eran las mayores observadas durante los tres años anteriores.(9) El ingeniero Gallo, en ese entonces jefe de los servicios meteorológicos del Observatorio de Tacubaya, aseguraba que tanto la escasez de agua como la onda cálida eran resultado de las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki, cosa de la que dudaba don Severo Díaz, jefe del departamento de Meteorología de Jalisco, quien argüía en cambio un acercamiento de la tierra al sol.(10) Entre mayo y julio de 1948, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística organizó varias reuniones de trabajo en las que se debatió el tema de si el mundo, y en especial México, llegaría a convertirse en desierto, en vista de la escasez de lluvias y las altas temperaturas.(11) En México, la sequía no afectó a la totalidad del país. Por ejemplo en 1952 y 1955 Tabasco, ubicado en la zona de trópico húmedo en donde las precipitaciones alcanzan hasta los cuatro mil mm. anuales, fue asolado por sendas inundaciones, que también se resintieron en la cuenca baja del Papaloapan, también del área tropical. La evidencia muestra que la baja de precipitaciones afectó la porción central del país (la llamada Altiplanicie con lluvias promedio de hasta 1 mil mm. anuales) y sobre todo el área semiárida del norte, en donde el régimen pluviométrico promedio era inferior a los 400 mm. anuales. La Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) ofrecía este diagnóstico en 1952.(12) También hay que considerar las grandes inundaciones provocadas por los ríos Yaqui y Mayo en enero de 1949 así como las fuertes heladas que dañaron cultivos en algunas partes del norte del país (La Laguna y el valle de Culiacán) en el invierno 1948-1949.(13) Para mostrar la magnitud de la sequía hemos recurrido en principio a dos indicadores: precipitaciones y escurrimientos. Más adelante, se incluye el referente al almacenamiento de algunos vasos y presas. Esta información proviene del Boletín Hidrológico, editado por la SRH hasta 1971, así como de los informes de esa misma Secretaría del periodo 1947-1970.(14) Los cuadros que aparecen al final del ensayo muestran la magnitud de esa baja en las precipitaciones. Quedan claros por lo menos dos hechos. El cuadro 1 es cronológico: la baja en las precipitaciones se inició después del gran año lluvioso de 1944 y tuvo su punto culminante en los años de 1951-1952.(15) El final de la sequía puede ubicarse en la segunda mitad del año de 1958, cuando fuertes precipitaciones elevaron la disponibilidad de agua en buena parte de la república (véase cuadro 1 y gráficas 1 y 2). El segundo hecho se refiere a la regionalización: la sequía afectó sobre todo la porción central y norte-centro del territorio nacional; la sequía se alargó en esta última área desde 1949 hasta 1958, teniendo sus años más críticos en 1951-1953. En el centro del país, sin embargo, el año de 1953

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina

http://www.desenredando.org

198

marcó el inicio de una lenta recuperación en los niveles de precipitación y en general de la disponibilidad de agua. Igual ocurrió en el noreste, que parece haber sido menos afectado que el noroeste. En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas ocurrieron inundaciones en 1955, debido a las crecientes del río Bravo (véase cuadro 2 y gráfica 3).

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina

http://www.desenredando.org

199

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina

http://www.desenredando.org

200

ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LA SEQUÍA

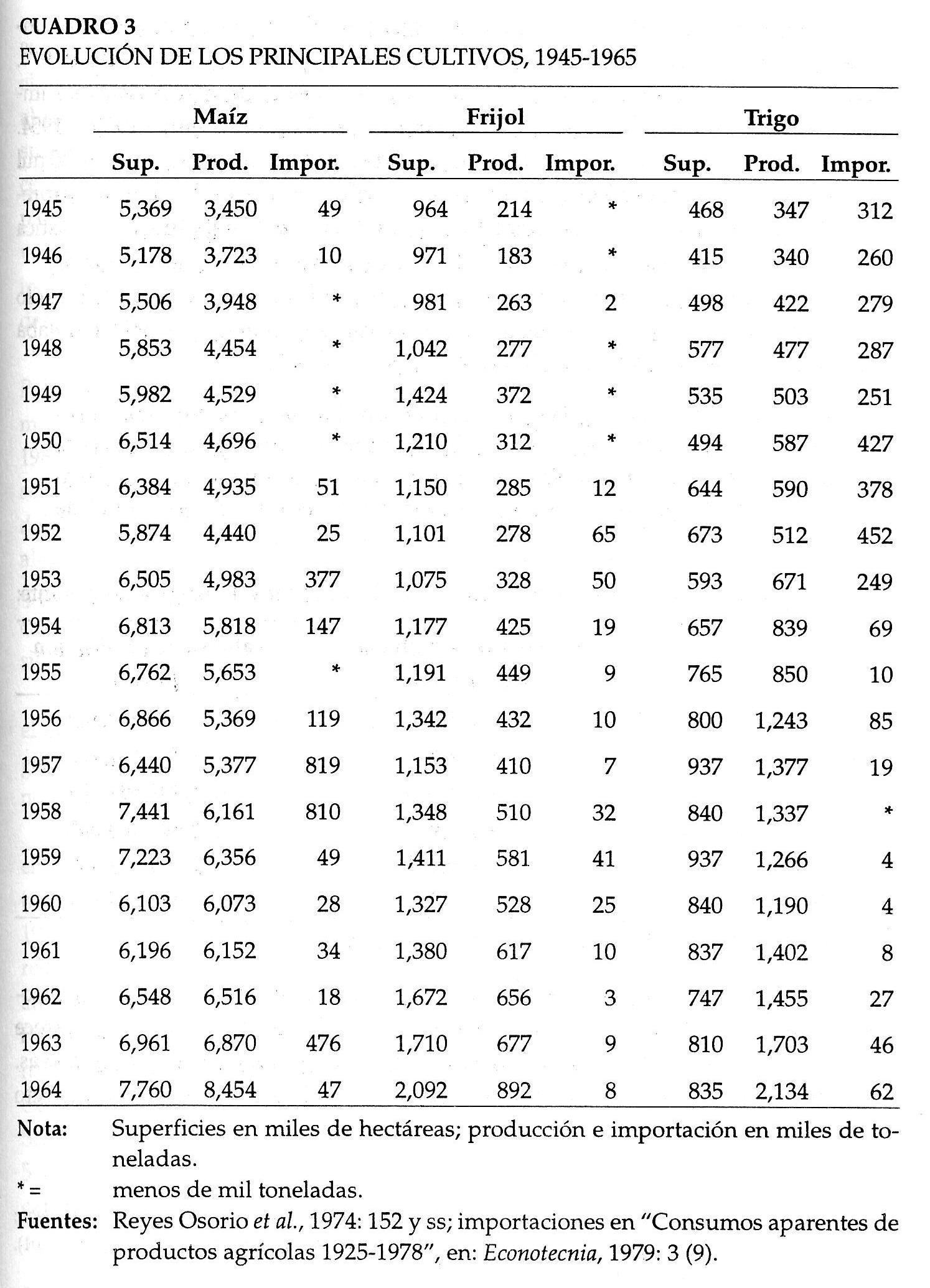

En la época colonial, una sequía de esta magnitud desencadenaba escasez de granos, carestía y hambruna, es decir, verdaderas catástrofes que empeoraban las condiciones de vida de los habitantes del medio rural y de las ciudades. Sin embargo, en el siglo XX hay dos hechos, uno de carácter general y otro particular del caso mexicano, que parecen haber "suavizado" el efecto de la sequía. Hacia 1950, nuestro país era ya un importante importador de alimentos, además de que contaba con una larga experiencia en la materia, según se desprende de las grandes importaciones realizadas a raíz de la sequía de 1891-1892; esto es, que a diferencia del periodo colonial la escasez interna podía compensarse recurriendo al mercado mundial de alimentos, un elemento ausente en la época colonial. A mediados del siglo XX el estado mexicano podía recurrir a ese mercado para subsanar las carencias internas, incluso en grandes proporciones. La estadística de la balanza comercial muestra efectivamente un peso importante de las importaciones desde antes del inicio de la sequía, por lo menos en el caso del trigo. Durante el periodo de la sequía esas importaciones se incrementaron, como lo muestra el cuadro 3. Incluso al llegar a la presidencia, Adolfo Ruiz Cortines, en diciembre de 1952, inició un Programa Agrícola de Emergencia destinado a resolver el problema de la escasez y carestía de alimentos básicos.(16) El segundo hecho tiene que ver con una paradoja. No obstante la sequía, el volumen de producción de alimentos aumentó entre 1949 y 1957: el maíz casi en un millón de toneladas (de 4.5 a 5.3 millones de toneladas), el frijol de 372 mil a 410 mil toneladas y el trigo muestra un asombroso aumento de 503 mil a 1,377,000. Este comportamiento agrícola parece explicarse, por lo menos en parte, por el gigantesco programa de inversiones gubernamentales en obras de riego que se traducían en aumentos

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina

http://www.desenredando.org

201

sostenidos en las superficies beneficiadas. Era la época de oro de la política de irrigación mexicana, cuando se incorporaban más de 80 mil hectáreas de riego al año. Entre 1926 (año de inicio de la política de irrigación) y 1946, el promedio anual de superficie irrigada no alcanzaba ni las 25 mil hectáreas. A partir de 1947 (fecha de creación de la SRH) y hasta 1958, el promedio anual saltó a 80,294, destacando los años de 1955 y 1956 con poco más de 100 mil y 150 mil hectáreas, respectivamente.(17) Pero la ampliación de la superficie cosechada no sólo tenía que ver con la expansión de las obras de riego. En estos años se estaban abriendo nuevas tierras de temporal al cultivo. Este fenómeno, muy poco documentado por cierto, ha sido visto como uno de los resultados del enorme reparto agrario de la década de 1930. Por lo menos contamos con referencias de dos zonas del país: el oeste de Chihuahua, en donde se abrieron grandes superficies destinadas al maíz y al frijol, y la costa de Jalisco, según se señala en un documento oficial.(18) En esos años, además, la "revolución verde" comenzaba a dar resultados en cuanto al aumento en los rendimientos por hectárea, como lo muestran los tres cultivos mencionados: el maíz tenía un rendimiento medio de 757 kilos por hectárea en 1949, contra 835 en 1957 (10% de aumento); en igual periodo, el frijol pasó de 261 a 356 kilos (36%) y el trigo, el más espectacular, de 940 a 1,340 kilos por hectárea (43%).

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina

http://www.desenredando.org

202

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina

http://www.desenredando.org

203

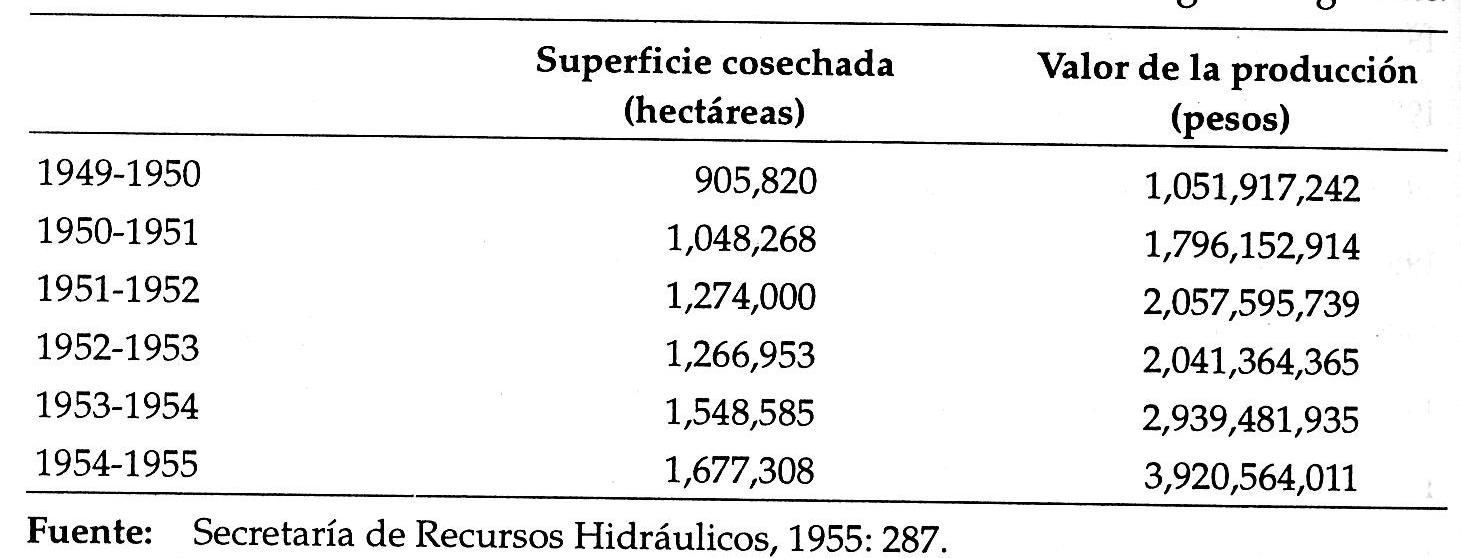

Sin embargo, en 1952 las cosechas de maíz y frijol, predominantemente temporaleras, disminuyeron sensiblemente hasta llegar a los niveles de 1948.(19) No extraña que, por ello, el gobierno se haya visto obligado a aumentar las importaciones de maíz y frijol de manera notable, por lo menos entre 1952 y 1954. En el caso del trigo la reducción del volumen de producción alcanzó unas 80 mil toneladas en 1952; esto obligó a importar un volumen equivalente a un impresionante 67% de la cosecha nacional. En el caso del maíz, la baja fue más drástica en 1952: 400 mil toneladas (poco más del 8% de la cosecha del año anterior). A pesar de todo, vista en términos generales, la producción agrícola no sólo se había sostenido sino que mostraba indicios de crecimiento. La SRH señalaba esa misma paradoja. Por ejemplo en el informe de 1952: No obstante la grave sequía que se padeció en el periodo del Informe, la superficie cosechada ha tenido en este año el valor más alto registrado hasta la fecha en el conjunto de Distritos de Riego. La superficie total cosechada alcanzó a 1,274,000 hectáreas, que produjeron cosechas con un valor total de 2,057,595,739 pesos.(20) La expansión de la superficie cultivada en los distritos de riego es sugerente:

Como se ve, en el periodo de máxima sequía (1949-1955) la superficie cosechada en los distritos de riego aumentó en más de un 85% y en el que parece el peor año, 1952, la baja de la superficie fue de apenas ocho mil hectáreas. Obviamente si se observa en términos de las tasas de incremento previas, esa reducción es más considerable. Para explicar la expansión de la superficie irrigada hay que considerar un elemento importante: el agua disponible en los vasos y presas podía destinarse al riego de esas crecientes superficies, a pesar de las captaciones tan bajas. La sucesión de años de sequía sí impactó desfavorablemente los niveles de almacenamiento pero distó de haberlos agotado. Salvo casos extremos como Chapala (estado de Jalisco), el Palmito (Durango) y la Boquilla (Chihuahua), el volumen almacenado en conjunto continuó siendo una fuente de agua de gran importancia. El cuadro 4 resume los datos disponibles que, por desgracia, se inician en 1946 (véase también la gráfica 4). Las reducciones más drásticas ocurrieron en el lago de Chapala y en el Palmito, la principal presa de la Comarca Lagunera. En el primer caso, el promedio de 1950-1954 (616) apenas constituye el 10% del promedio alcanzado en 1965-1969 (6,184), un monto muy cercano a la capacidad útil del lago; en el segundo, el nivel promedio de 1950-1954 (380) significa poco menos del 20% del

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina

http://www.desenredando.org

204