16 minute read

Éléments biographiques

Ni feu, ni lieu

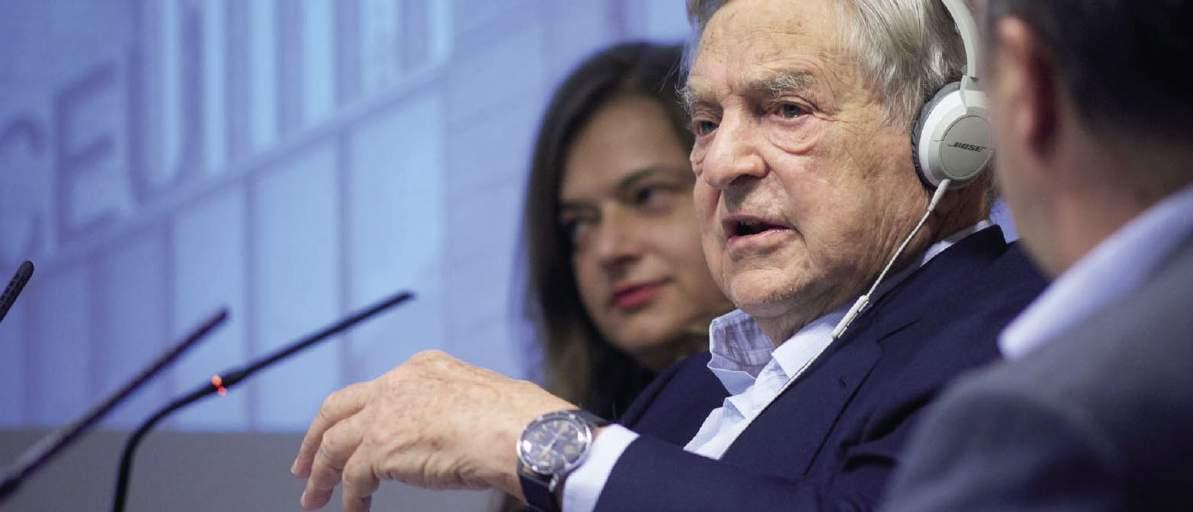

George Soros est né en Hongrie en 1930 sous le nom de Dzjchdze Shorash dans une famille de la communauté juive de Budapest. Une famille bourgeoise mais qui vivait au-dessus de ses moyens. Le père de George Soros, Tivadar, était un avocat qui avait choisi de profiter de la vie en ne travaillant que deux heures par jour suite au traumatisme de la Première Guerre mondiale. Il avait effectivement passé trois années de sa vie entre 1917 et 1920 à errer en Sibérie après s’être échappé avec un groupe d’évadés d’un camp de prisonniers dans la Russie bolchevique. Une expérience qui le marquera à vie et qui fut sûrement pour beaucoup dans la perception du communisme par George Soros. Personnalité originale et habile, Tivadar Shorash allait profondément marquer son fils. Il lui apprit notamment les bases de la survie et les tactiques à adopter en temps de troubles. Notamment l’idée que durant une période révolutionnaire tout devient possible et que dès lors, la règle de base de la survie devient de savoir identifier quand il ne faut plus respecter les règles. Tivadar Shorash était aussi un espérantophone, c’est-à-dire l’un des rares locuteurs de ce projet d’une langue universelle sans frontières : l’esperanto. On peut penser que l’utopie cosmopolite de George Soros trouve certaines de ses racines les plus profondes dans son héritage familial.

Advertisement

L’invasion de la Hongrie par les Allemands en 1944 allait donner un exemple au jeune George Soros de ce que son père entendait par savoir ne plus respecter les règles quand il faut sauver sa peau. Il se cacha ainsi avec sa famille dans plus d’une douzaine d’endroits, apprenant à vivre sous une autre identité. Comme il le dit lui-même : « cet art de la survie m’a été enseigné par un grand maître, mon père ». C’est aussi durant cette période qu’il apprit une certaine maîtrise de soi et la capacité à prendre des risques sans excès : « C’est en entretenant ce sentiment d’insécurité que j’ai pu gagner beaucoup d’argent. C’est lui qui m’a permis d’être toujours en alerte, de devancer les problèmes, de savoir anticiper sur les marchés. » (1) Ici prend place un moment important de la vie de George Soros, un épisode qui lui est souvent reproché par certains de ses détracteurs aux États-Unis et en Israël.

Quand l’armée allemande arrive à Budapest en 1944, Tivadar répartit sa famille entre plusieurs protecteurs après avoir obtenu de faux papiers qui permirent au jeune George de se faire passer pour un chrétien. Afin de protéger George, Tivadar avait payé un officiel du gouvernement hongrois dénommé Baumbach qui le fit passer pour son filleul chrétien. L’une des tâches de cet officiel était de gérer la confiscation des biens et des propriétés juives au profit de l’Allemagne. George Soros l’accompagnait parfois durant ce travail. En 1998, lors d’une interview télé sur CBS, cet épisode de sa biographie lui fut rappelé. Le présentateur lui demanda alors si, en tant que juif, il n’avait jamais éprouvé de culpabilité pour cette période de sa vie. Ce à quoi George Soros répliqua : « j’étais seulement un spectateur (…) Je n’ai pas eu de rôle dans la confiscation de ces biens. Alors je n’éprouvais pas de sentiment de culpabilité. »

Karl Popper Friedrich von Hayek

Ajoutant ensuite que la période de l’occupation de la Hongrie par l’Allemagne fut pour lui : « Probablement la période la plus heureuse de ma vie (…) ce fut une expérience très positive. C’est une chose très étrange car vous voyez une incroyable souffrance autour de vous. Vous êtes aussi considérablement en danger vous-même. Pourtant, vous avez 14 ans et vous avez l’impression que rien ne peut vous atteindre. Vous avez une foi en vous-même, une foi en votre père. C’est une expérience très importante et très exaltante à vivre. » (2)

En 1947, à l’âge de 17 ans, George Soros quitte la Hongrie pour l’Angleterre. Vivant de différents métiers, il ne réussit pas à faire son trou à Londres. C’est en 1949, qu’il commença ses études à la London School of Economics, l’université de l’économiste Friedrich von Hayek et du philosophe Karl Popper. C’est là que Soros fut marqué à vie par la lecture de l’ouvrage majeur de Karl Popper : la Société ouverte et ses ennemis. Ouvrage qui allait lui donner la théorie de ce qui lui semblait avoir expérimenté dans son histoire familiale : la proximité ontologique des systèmes totalitaires communistes et fascistes. C’est à partir de cette lecture qu’allait vraiment se forger sa vision du monde et son obsession pour ce concept de société ouverte. C’est là aussi que se renforça son envie de pouvoir lui-même conceptualiser cette vision et d’être reconnu comme théoricien et philosophe.

Durant son séjour londonien, une autre expérience de vie est intéressante à noter dans son rapport ambivalent avec sa communauté juive d’origine. Il explique dans la partie biographique de son livre : Opening the Soviet System (1990), qu’en tant qu’étudiant précaire à Londres, il dut demander une aide financière auprès d’un fonds de solidarité juif londonien. Aide qui lui fut refusée sous prétexte que ce fonds n’aidait pas les étudiants mais seulement les travailleurs. Travaillant ensuite sur une voie ferrée, George Soros se cassa la jambe. Il eut alors l’idée de retourner voir ce fondsprivé et de leur demander à nouveau une aide mais cette fois-ci au prétexte que son patron ne l’avait pas déclaré à la Sécurité sociale, le laissant alors sans ressources, ce qui était faux. Il pourrait alors cumuler l’assistance sociale et l’aide du fonds privé. Il commente lui-même rudement cet épisode : « Je décidais alors que ce serait l’occasion de soutirer de l’argent à ces bâtards. » (3) C’est peut-être durant cette période que se renforça chez lui la perception de n’appartenir à aucune communauté de naissance et d’être livré entièrement à lui-même. De ne même pas pouvoir compter sur la communauté juive et d’être prêt à la berner si nécessaire. D’être sans attaches ni communautés, sans feu ni lieu.

Seul au monde, contre le monde.

Les débuts de la fortune

Après avoir été diplômé en 1952, George Soros travailla un temps dans le milieu financier de Londres sans jamais réellement réussir à obtenir la place qu’il souhaitait dans la City. En 1956 – année de l’écrasement de la révolte hongroise par les troupes soviétiques – il choisit alors de tenter sa chance à Wall Street, à New York, afin d’y vivre en tant que trader. De par son travail et le réseau de relations qu’il arrivait désormais à tisser comme trader et plus tard en tant qu’analyste boursier, il allait acquérir une connaissance détaillée du monde de la finance et de la bourse.

De ses premières années aux ÉtatsUnis, on sait peu de choses. C’est là qu’il se mariera avec sa première femme, Annaliese Witschak, avec qui il aura trois enfants, dont il se souciera peu. Ses parents et son grand frère Paul le rejoindront également aux États-Unis cette année-là. Son frère devenant plusieurs années plus tard un leader de l’ingénierie portuaire avec son entreprise spécialisée dans ce secteur.

Paradoxalement la difficile expérience londonienne de Soros allait lui servir dans sa nouvelle vie américaine. Citons ici l’une de ses biographes, Anne-Marie Rocco, qui écrit dans l’Incroyable histoire de George Soros :

« Le Vieux Continent se remet de la guerre, grâce au plan Marshall, la construction européenne fait ses premiers pas, d’abord avec la création de la communauté européenne du charbon et de l’acier, puis avec l’instauration d’un marché commun qui regroupe les six pays les plus riches de la région. »

L’essentiel de son activité consistera à l’époque à analyser et à disséquer le potentiel de valorisation des actions du Vieux Continent :

« De grandes banques américaines, qui se mettent en tête d’investir des sommes considérables dans les valeurs européennes, viennent demander des informations à George Soros. Professionnellement sa réputation est désormais faite. »

CHRONOLOGIE

Création du Double Eagle Fund

G. Soros fonde le Soros Fund Management

Le SFM devient le Quantum Fund

Quantum s’élève à 381 millions de dollars

Quantum atteint 1,5 milliard de dollars Ses affaires connaîtront un ralentissement en 1963, lorsque le président Kennedy imposera une taxe de 15 % sur les investissements étrangers. C’est à cette époque qu’il reprendra son activité d’écriture et de théorisation. Envoyant à Karl Popper le manuscrit de son essai : le Fardeau de la conscience. Ce manuscrit ne sera jamais publié mais il servira à George Soros de brouillon théorique de son action future. Il reviendra régulièrement à cette passion pour la philosophie politique, persuadé qu’il a, comme il le dit lui-même : « quelque chose d’important et d’original à dire ».

En 1961, Soros obtint la nationalité américaine et décida de revenir à ses activités financières après son échec dans les milieux philosophique et littéraire. En 1963 il fut engagé par l’un des plus grands établissements américains de commerce d’actions européennes pour lequel il était chargé d’étudier les marchés du continent européen mais c’est en 1967 que la fortune allait réellement commencer à lui ouvrir les bras. Il créa alors un premier fonds d’investissement : le First Eagle Fund, suivi en 1969 du Double Eagle Fund, doté d’un capital de quatre millions de dollars. En 1973 il quitta ce fonds d’investissement pour créer le Soros Fund Management. Il sera impliqué dans la gestion de ce fonds durant vingt-cinq ans. Basé aux Antilles à Curaçao, ce fonds sera le premier fonds offshore ouvert aux investisseurs non-américains. À travers lui, les investisseurs purent parier sur les bourses, devises et taux d’intérêt dans le monde entier. Le fonds grandit rapidement dans des proportions démesurées, avec une moyenne d’échanges quotidiens de 750 millions de dollars. Ce fut un succès incroyable. Si un investisseur avait introduit 100 000 dollars en 1969 et réinvesti tous les dividendes, cette somme serait montée à 130 millions de dollars en 1994. En 1979, avec ses associés, il le renomma : le Quantum Fund.

En 1985 le fonds Quantum s’élève à un milliard de dollars, il atteindra 1,5 milliard à la fin de l’année suivante. Même si en 1987 le fonds perdra 650 millions de dollars, sa fortune et sa réputation sont désormais faites. Il va pouvoir s’attaquer à beaucoup plus gros et devenir un véritable pirate de la finance, menaçant les États eux-mêmes.

La banque d’Angleterre

Le prédateur de la finance internationale

L’action boursière la plus célèbre de George Soros fut sans doute l’attaque contre la banque d’Angleterre en 1992 lors du célèbre « mercredi noir » qu’il rebaptisa « mercredi blanc ». Attaque au cours de laquelle il empocha 1,1 milliard de dollars grâce à une opération de spéculation contre la livre sterling. Soros avait observé les tendances politiques et économiques en Europe, il prédit que Londres augmenterait ses taux d’intérêt pour défendre la livre mais qu’elle finirait par être dévaluée.

Citons ici à nouveau sa biographe Anne-Marie Rocco :

« Après avoir vendu des quantités impressionnantes de livres sterling pour les racheter moins cher après, Soros et son équipe ramassaient une mise supérieure à un milliard de dollars ! Un record. Ce fut, selon les termes de Norman Lamont, le ministre des Finances britannique de l’époque, «le casino le plus délirant de l’Histoire». Pendant cette nuit de folie, un témoin a raconté que George Soros était «en proie à une intense exaltation». Il n’arrêtait pas de dire à ses équipes : «Vendez, vendez, il faut continuer à vendre.»

Comme l’indique la lettre d’information Centurienews :

«Avec le soutien de banques américaines comme JP Morgan, Chase Manhattan ou Bank of America, Soros spéculera sur cette dévaluation et obligera le gouvernement britannique à sortir du Système monétaire européen (SME). Faisant ainsi perdre au passage plus de 3,3 milliards aux épargnants britanniques.» (4)

L’année suivante, en 1993, le fonds Quantum attaqua tour à tour le yen et le franc. «Je ne spécule pas contre le franc», clama alors George Soros dans une interview au Figaro, «je ne veux pas être accusé de détruire le système monétaire européen». Préconisant une dévaluation de «seulement 3,6 %» du franc pour sortir la France de son couplage avec la Bundesbank, il encouragera de fait l’action des spéculateurs.

Il mettra alors en échec Édouard Balladur qui avait basé sa politique économique sur un franc fort, une baisse des taux et la maîtrise des déficits publics. George Soros déclara ouvertement sur TF1 le 31 juillet 1993 : «le franc est tombé. Si votre gouvernement ne le comprend pas, les marchés vont le forcer à le faire.» «Qui veut la mort de l’Europe ?» titrait alors la une du Nouvel Économiste, une question toujours tragiquement d’actualité.

L’une des dernières grandes opérations de spéculation de George Soros sera une opération sur l’or. Opération durant laquelle son fonds rachètera 19,41 millions de dollars d’actions de la société Barrick Gold, la première société aurifère au monde. Prévoyant une crise des marchés financiers et une augmentation du prix de l’once de l’or «il revendra 94 % de cette participation 90 jours plus tard, avec une plus-value de 127 millions de dollars.» (4)

C’est finalement en 1992 que George Soros deviendra l’homme le mieux payé de Wall Street avec 650 millions de dollars accumulés en douze mois. En 1993 ses biens personnels atteignent cette fois 1,1 milliard de dollars. C’est la plus grande quantité d’argent gagnée en une année à Wall Street à l’époque. Dès lors sa fortune ne fera qu’augmenter, passant de 7,2 milliards de dollars entre 2004 et 2006, à 24,9 milliards pour l’année 2016 selon les classements Forbes successifs. (5)

La plupart de ses biographes officiels et George Soros lui-même nous présentent sa fortune démesurée comme le résultat d’un trajet personnel, celui d’un homme qui se serait quasiment construit tout seul face à l’adversité.

Il aime ainsi à se présenter comme un outsider qui serait arrivé par la seule force de son travail et de son intelligence à atteindre les sommets de la haute finance internationale. Mais une fortune aussi grande serait impensable sans être impliqué est implanté dans tout un ensemble de réseaux et de clubs parmi les plus influents de la planète. Parmi ceux-ci on trouve le célèbre Council on Foreign Relations (CFR) dont il est l’un des membres influents. Le CFR est un think-tank américain qui rassemble depuis 1921 les personnes les plus importantes du milieu des affaires, de l’économie et de la politique américaine. Il est l’un des organes officieux où s’élabore la politique étrangère de l’empire américain depuis les années 1920. (6)

En tant que membre du CFR, George Soros sera à l’origine de la création en Europe de l’European Coucil of Foreign Relations. George Soros fait aussi partie de l’International Crisis Group (ICG), créé en 1995 par un autre membre du Council on Foreign Relations : Morton Abramowitz, ancien président de la fondation Carnegie.

Un réseau de réseaux entremêlés

Mais surtout George Soros fait partie des investisseurs du groupe Carlyle, un groupe de 188 milliards de dollars qui constitue le premier groupe d’investissement privé de la planète. L’École de guerre économique a publié plusieurs études sur ce groupe tentaculaire :

«Le groupe Carlyle est un fonds d’investissements qui lève des capitaux auprès des institutions financières et des fortunes privées. À partir de son siège situé à Washington DC, le groupe gère les fonds d’investisseurs dans 82 pays, parmi lesquels on trouvait il y a peu la famille Ben Laden (Saudi Binladin Group). (…) Avec 158 milliards de dollars d’actifs en gestion, des participations dans 164 sociétés employant plus de 70 000 personnes à travers le monde, et trente milliards de revenus en 2016 : le Carlyle Group est, de son propre aveu, le premier groupe d’investissement privé de la planète. De fait, 450 institutions lui font confiance, et non des moindres : banques d’affaires internationales, compagnies d’assurance, fortunes privées des émirats pétroliers, fonds de pension publics et privés.» (7) Le journal Le Monde du 30 avril 2004 avait publié à l’époque un long article sur le groupe Carlyle :

«La collection de personnages influents qui travaillent, ont travaillé ou ont investi dans le groupe ferait l’incrédulité des adeptes les plus convaincus de la théorie du complot. On y retrouve entre autres : John Major, ancien premier ministre britannique, Fidel Ramos, ancien président philippin, Park Tae Joon, ancien premier ministre de la Corée du Sud, le prince saoudien Al-Walid, Colin Powell, actuel secrétaire d’État, James Baker III, ancien secrétaire d’État, Caspar Weinberger, ancien secrétaire à la défense, Richard Darman, ancien directeur du budget à la Maison-Blanche, le milliardaire George Soros et même des membres de la famille Ben Laden. On peut ajouter à cette liste Alice Albright, la fille de Madeleine Albright, ancienne secrétaire d’État, Arthur Lewitt, ancien président de la SEC (le gendarme de Wall Street), William Kennard ex-patron de l’autorité des télécommunications (FCC). Enfin, il faut ajouter, parmi les Européens, Karl Otto Pöhl, ancien président de la Bundesbank, feu Henri Martre, qui a été président de l’Aerospatiale, et Étienne Davignon, ancien président de la Générale de Belgique.» (8)

On pourrait y ajouter encore George Bush père et fils ou Olivier Sarkozy et David Rubenstein, directeur de la Brookings Institution, classé plus grand think-tank au monde par le Global Go To Think Tank index 2015.

Après les attentats du 11 septembre 2001, le groupe Carlyle a été pointé du doigt pour avoir tissé des liens resserrés avec l’Arabie Saoudite et la famille Ben Laden elle-même.

Le groupe Carlyle semble constituer un relais privilégié pour les rapports troubles qu’entretiennent certains réseaux des agences de renseignement américaines, le régime saoudien et le terrorisme islamique. Il n’est pas étonnant d’y retrouver George Soros mais il est piquant de noter que ce dernier qui s’est présenté comme un adversaire virulent de George Bush au moment de la guerre en Irak n’est visiblement pas gêné d’y investir aux côtés des familles Bush et Ben Laden.

16

Sources :

• L’incroyable histoire de George Soros, milliardaire, spéculateur et mécène, Anne-Marie Rocco • (1) http://www.foxnews.com/story/2010/11/12/glenn-beck-making-puppet-master.html#ixzz19pFJsPwd • (2) Le Défi de l’argent, George Soros, Paris, Plon, 1996. • (3) Opening Soviet System, George Soros, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1990. • The Bubble of American Supremacy, George Soros, New York, Public Affairs, 2004. • Underwriting Democracy, George Soros, New York, Free Press, 1991. • (4) https://www.centurienews.com/single-post/2017/02/27/Comprendre-George-Soros • (5) http://www.ibillionaire.me/funds/17/soros-fund-management/george-soros/ • (6) http://www.cfr.org/ • (7) https://www.carlyle.com/ • http://www.infoguerre.fr/fichiers/carlyle_group.pdf • http://www.voltairenet.org/article12418.html • (8) https://libertesinternets.wordpress.com/2008/03/04/lempire-carlyle/

Notes : les hedge funds - Laurent Ozon

• https://www.centurienews.com/single-post/2017/02/27/Comprendre-George-Soros

• «Les hedge funds (HF) sont des véhicules d’investissements actifs (qui ne se contentent pas de parier sur des performances économiques qui leur échappent) capables de réaliser des bénéfices décorrélés des performances de l’économie réelle. En synthèse, ce sont des instruments utilisés par les plus hauts dirigeants du secteur bancaire international (et actionnaires de la FED et de la City), le plus souvent à partir de paradis fiscaux, pour agir sur l’économie réelle (et notamment les monnaies) hors des cadres réglementaires imposés aux fonds d’investissements et placements classiques. Les HF profiteront de la fin des taux de changes fixes liés à l’abandon des étalons monétaires qui déstabiliseront les monnaies nationales à partir du 15 août 1971, date à laquelle le président Richard Nixon change complètement la donne du système monétaire international en annonçant la fin de la convertibilité du dollar en or et de ce fait, la fin des accords de Bretton Woods. Les cours des monnaies nationales deviendront progressivement instables, n’étant plus adossées à des stocks de valeurs (réserves d’or par exemple), et subiront désormais la spéculation. Les obligations progressives faites aux Etats d’emprunter sur les marchés (loi Pompidou-Giscard en France en 1973) et d’augmenter leur masse monétaire et leur dette sous la pression des marchés par ailleurs prêteurs et acteurs des taux de change, pèseront désormais très lourd dans les décisions politiques. Les HF seront l’instrument du système financier international pour augmenter la production monétaire, la dette des États et le montant des intérêts de ces États à leurs débiteurs. Ils accentueront l’emprise des cours bancaires sur le monde politique et ses décisions.»

18