13 minute read

L’OSF et les campagnes de dépénalisation de l’usage des drogues

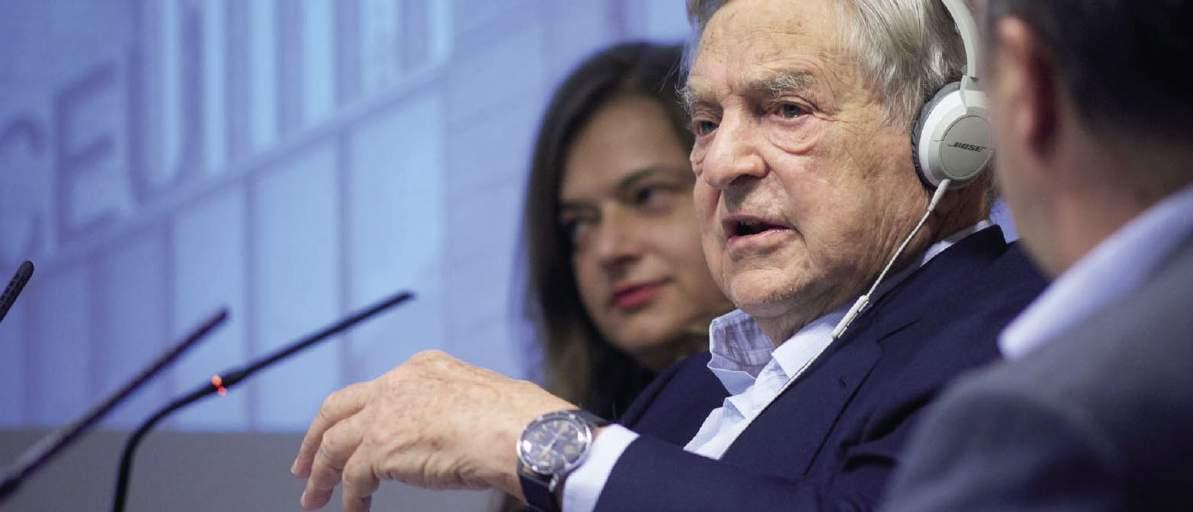

Lorsque j’ai décidé d’étendre les activités de l’Open Society Foundations aux États-Unis, j’ai choisi la politique en matière d’usage des drogues comme premier champ d’engagement. J’avais le sentiment que les politiques américaines sur cette question constituaient le plus grand risque de violation des principes d’une société ouverte. George Soros, Pour l’Amérique, contre Bush

On en a peu parlé en France mais le jour même de l’élection présidentielle américaine de 2016 avait lieu un référendum sur la légalisation du cannabis dans neuf états américains. Cinq ont ainsi validé la légalisation de l’usage récréatif et médical du cannabis : la Californie, le Maine, le Massachusetts, le Nevada et l’Arizona. Quatre autres – la Floride, le Dakota du Nord, l’Arkansas et le Montana – ont quant à eux validé l’usage du cannabis à des seules fins médicales. (1)

Advertisement

Ce bouleversement social de grande envergure n’aurait pas pu se produire sans les campagnes de lobbying soutenues et financées par l’Open Society Foundations et George Soros durant des années.

Comme à l’accoutumée, c’est au travers d’un maillage d’associations et de groupes à but non lucratif que Soros a pu coaguler les forces éparses des militants procannabis et faire ainsi pression sur le pouvoir législatif pour qu’il organise ces référendums.

En 2010, George Soros avait déjà versé 1 million de dollars afin de soutenir en Californie la première mouture de cette loi de libéralisation. La mesure avait été à l’époque rejetée par 54 % des votants. Elle a été finalement reproposée et acceptée en novembre 2016 par 55,5 % des votants, étendant désormais la légalisation de la marijuana à l’usage personnel et récréatif et non plus seulement médical.

Depuis 1994, George Soros et l’OSF ont contribué à plus de 80 millions de dollars dans la lutte en faveur des politiques de légalisation.

Comme l’a bien exprimé John Walters, l’ancien directeur du bureau national de contrôle des drogues de la Maison-Blanche sous George Bush : « Le mouvement prolégalisation n’a pas pu provenir d’une lame de fond populaire. Une grande partie de son financement est organisé par George Soros et promu ensuite par des célébrités. ». Si l’on regarde de près le financement des associations prolégalisation, c’est effectivement ce que l’on constate. Parmi les plus importantes, on retrouve :

• la Drug Policy Alliance (DPA) à laquelle l’Open

Sociey Foundations contribue à hauteur de quatre millions de dollars par an. La Drug Policy Alliance vise à assouplir les lois sur les stupéfiants, la promotion des politiques de traitement et de non-incarcération pour les délinquants toxicomanes non violents. Elle préconise aussi des programmes

« d’accès aux seringues » afin d’aider à prévenir la propagation du VIH/SIDA. Soros lui-même fit partie du conseil d’administration de la DPA. Elle est l’une des principales associations du lobby prodrogue aux États-Unis.

• New Approach to Washington, l’un des grands groupes mobilisés pour l’obtention de cette dépénalisation. D’après le Washington Times, George

Soros ainsi que d’autres puissants donateurs sont aussi à l’origine de 68 % des donations du NAW.

• Campaign to Regulate Marijuana Like Alcohol un groupe militant qui soutenait la légalisation dans le Colorado lié au puissant Marijuana Policy

Project soutenue à 67 % par l’OSF et ses relais. Ainsi que toute une série d’associations de façade telles que Moms and Dads for Marijuana Regulation.

Face à ce déchaînement de moyens, les opposants à la légalisation des drogues se retrouvent assez démunis. Calvina Fay, la directrice de Save Our Society From Drugs, une des associations opposées à ces légalisations, commente ainsi : « L’autre camp a tellement d’argent, c’est incroyable, et la majeure partie provient d’une poignée de gens qui veulent changer les politiques publiques. »

« Ils recueillent des millions. Nous avons de la chance si nous pouvons réunir 100 000 dollars. Il y a eu un véritable processus de lavage de cerveau en direction du public. Ils diffusent des publicités, mettent en place des panneaux publicitaires, obtiennent une couverture médiatique incroyable. Si vous répétez un mensonge assez souvent, les gens finissent par le croire. » (2)

Depuis les années 1990 Soros et l’OSF ont ainsi accordé des millions de dollars à des groupes qui appuient les programmes de légalisation des drogues et d’échange de seringues finissant par forcer les administrations de nombreux États américains à adopter ces lois de légalisation.

En 1996, Joseph Califano, l’ancien secrétaire d’État à la Santé sous Carter, avait désigné Soros comme « le père millionnaire de la légalisation des drogues ». D’après une étude du Capital Research Center, un centre américain de recherche sur les think tank et ONG : « il n’est pas exagéré de dire que sans Soros, il n’y aurait pas de lobby sérieux pour s’opposer à la guerre contre les drogues. » Voici comment George Soros défendait la libéralisation du cannabis dans les colonnes du Wall Street Journal en 2010 :

« Contrôler et taxer la marijuana pourrait faire économiser aux contribuables des millions de dollars et diminuer ainsi la délinquance, la violence et la corruption liée au marché de la drogue (…) La guerre contre la drogue s’est concrétisée par une perte de mille milliards de dollars. » Dans le Washington Post, il déclarait encore :

« Ma seule crainte est que la guerre contre la drogue nuise à la structure sociale. Depuis quarante ans, les gouvernements du monde entier ont dépensé des sommes gigantesques pour conduire une politique répressive, au détriment d’autres programmes. La lutte contre la drogue n’est pas seulement un gaspillage d’argent, elle est aussi contre-productive. La prohibition et la lutte contre la drogue ont fait plus de mal que de bien. »

Mais au-delà du cannabis, c’est aussi la consommation de drogues dures que souhaite libéraliser notre père Noël du combat pour la légalisation des stupéfiants : « Durant des années, mon Open Society Foundations a soutenu des programmes de réduction de propagation des dommages en mettant fin à l’échange des seringues — une manière prouvée et économique de prévenir la transmission du VIH. »

La méthodologie est toujours la même : de vastes campagnes nationales de promotion des vertus thérapeutiques du cannabis sont martelées au public par le biais des associations et fondations financées par Soros, campagnes qui aboutissent à la libéralisation de son usage pharmaceutique et médical.

Partant de là, on explique à loisir l’échec des politiques classiques de répression pour enfin aboutir à la dépénalisation totale de l’usage du cannabis.

Une fois parvenu à ce stade on prépare l’étape d’après en expliquant que le meilleur moyen d’enrayer les risques de propagation du sida serait d’éviter les échanges de seringues entre toxicomanes et d’organiser à cette fin des lieux où ils pourraient se droguer librement sous surveillance médicale.

Petit à petit, étape par étape, on normalise ainsi des comportements autrefois réprimés et illégaux. Surtout rien ne prouve que ces politiques de libéralisation parviennent à faire diminuer en quoi que ce soit la consommation des substances toxiques que sont les stupéfiants. Et comment le pourraient-elles ? Du moment que les pouvoirs législatifs et politiques euxmêmes en viennent à considérer leur consommation comme normale. C’est ainsi que l’on habitue progressivement les populations à des pratiques dangereuses et que l’on anesthésie les capacités de résistance des peuples dans les paradis artificiels et la fuite des réalités.

Normaliser des comportements illégaux habitue les populations à des pratiques dangereuses et anesthésie les capacités de résistance des peuples.

Soros parrain de la drogue ?

Alors pourquoi cet acharnement de Soros et de l’OSF à légaliser l’usage des stupéfiants ? Pourquoi tant d’argent versé depuis toutes ces années dans le combat contre la répression de l’usage des drogues aux États-Unis ?

Peter Schweizer, l’auteur du livre Do as I say (Not as I do) : profiles in Liberal Hypocrisy qui écorne certaines figures du politiquement correct américain propose une piste intéressante :

« Une réponse très plausible est qu’il espère en tirer profit une fois qu’elles deviendront légales. George Soros a été ainsi particulièrement actif en Amérique du Sud, achetant de grandes étendues de terres et forgeant des alliances avec ceux qui sont en mesure de produire en masse des stupéfiants si elles devenaient légales aux États-Unis. Il a également aidé à financer le Conseil andin des producteurs de feuilles de coca. Inutile de dire que cette organisation bénéficierait énormément de la légalisation de la cocaïne. Il a également pris une participation de 9 % dans le Banco de Colombia, située dans la capitale colombienne de la drogue, Cali. La Drug Enforcement Administration (DEA) a émis l’hypothèse que la banque est utilisée pour blanchir de l’argent et que les autres actionnaires de Soros pourraient être membres d’un important cartel de la drogue. » Soros semble effectivement particulièrement attentif à la situation colombienne, voici ce qu’il déclarait à ce sujet :

« Prenons le cas de la Colombie. Quand les forces de l’ordre colombiennes ont opéré un tour de vis contre le trafic de la cocaïne, la violence s’est déplacée au Mexique. Le rapport de la London School of Economics (LES) [Ending the Drug Wars (« En finir avec la guerre des drogues »] estime qu’après 2007, les politiques d’interdiction du gouvernement colombien ont causé une augmentation de plus de 20 % du taux des homicides au Mexique. »

Soros est un expert de la Colombie :

« Bogota exporte vraiment une grande menace. L’explosion du marché illégal de la drogue, entre 1994 et 2008, a entraîné une augmentation de 25 % des homicides en Colombie, soit 3 800 morts par an. (…) Ce type de violence mène au départ des multinationales, à l’assèchement des investissements étrangers, au déclin des industries et à la fuite de la population, en quête d’une vie meilleure. Ceci est particulièrement vrai aux États-Unis qui, avec moins de 5 % de la population mondiale, représentent environ 25 % de la population carcérale de la planète. »

Comme toujours les préoccupations sociales et humanitaires servent d’arguments massues pour arriver à imposer des politiques de libéralisation qui visent en fait à favoriser les intérêts de George Soros dans la production et le trafic de drogue.

Citons à ce propos la lettre d’information stratégique américaine EIR, qui dans un dossier consacré à George Soros explique :

« En Colombie, George Soros est devenu le principal financier de la campagne pour légaliser la cocaïne. Par l’intermédiaire de Human Rights Watch il a attaqué les forces armées en les accusant de commettre des exactions dans leur lutte contre les guérilleros armés du cartel. Le 8 novembre 1990, le cartel de Medellín en Colombie, demanda au gouvernement colombien de publier un rapport produit par l’association Americas Watch (plus tard intégrée à Human Rights Watch) dénonçant les politiques antidrogue du gouvernement et les violations des droits humains. Une semaine plus tard, Juan Mendez, leader de la branche colombienne d’Americas Watch appela au “plus total désarmement possible” de l’armée colombienne afin de permettre la libre circulation du trafic de drogue. »

Un enjeu stratégique pour l’économie colombienne. (3)

Le dossier de la revue EIR se poursuit ainsi :

« Utilisant deux groupes dans lesquelles il était le financier principal : le Conseil andin des producteurs de feuilles de coca et la Commission andine des juristes, Soros a alors mis en place un projet appelé “Coca 95” afin de soutenir le trafic entre la Bolivie et le Pérou. Durant la commission de mars 1996, la Commission andine des juristes organisa la : “rencontre internationale sur les études scientifiques actuelles sur les effets de la consommation de coca sur les humains”. Durant cette conférence, les intervenants attaquèrent à de multiples reprises les efforts du gouvernement dans la lutte antidrogue comme une menace pour les droits humains mais aussi pour l’environnement. Appelant alors à la libre circulation des drogues, incluant la cocaïne et l’héroïne, la marijuana et les drogues synthétiques. Le Conseil andin des producteurs de feuilles de coca fomenta aussi de multiples révoltes armées contre le gouvernement. »

Soros s’ingéra aussi à l’époque au cœur de la politique du Pérou en appuyant la campagne présidentielle d’Alejandro Toledo qui conduisit à la défaite du gouvernement d’Alberto Fujimori plongeant à nouveau la nation dans le chaos. Fujimori est aujourd’hui en prison et Alejandro Toledo est quant à lui recherché activement par l’actuel gouvernement péruvien qui craint sa fuite en Israël. (4) Plus récemment en septembre 2013, c’est le président de l’Uruguay José Mujica, ancien guérillero des Tupamaros qui, lors d’une rencontre à New York, a félicité George Soros d’avoir ainsi dénoncé le fait que la politique répressive sur le narcotrafic ne donne pas de résultats.

Alejandro Toledo

Vers une légalisation de l’usage des drogues au niveau mondial ?

Dans le même esprit, Soros était signataire en 1998 d’une lettre publique adressée au secrétaire général des Nations unies de l’époque, Kofi Annan, déclarant que « la guerre mondiale contre les drogues fait maintenant plus de mal que l’abus de drogues lui-même. »

La lettre blâmait la guerre contre les drogues, lui reprochant d’empêcher les efforts de santé publique ou d’endiguer la propagation du VIH, l’hépatite et d’autres maladies infectieuses, ainsi que d’être à l’origine de violations des droits de l’homme et de dégradations environnementales. Soros allant jusqu’à affirmer que dans les prochaines assemblées générales de l’ONU : « il y aura une révision du système de contrôle des drogues. La politique prohibitionniste ne peut répondre seule au problème global de la drogue. » La légalisation des stupéfiants est peut-être la question où le cynisme de George Soros est le plus visible.

Il faut finalement concevoir le soutien financier de Soros et de l’OSF sur ces questions non pas comme un soutien humanitaire mais comme un investissement bien compris.

En tant qu’investisseur et actionnaire dans le marché international du trafic de stupéfiants, il est logique pour George Soros de soutenir en même temps l’ouverture du marché de la drogue en Occident et à la fois sa culture dans les pays producteurs d’Amérique du Sud.

Le président philippin Roberto Duterte mène une campagne antidrogue musclée, ce qui ne plaît pas à Soros qui réplique à coup de subventions à hauteur de cent millions de dollars à Human Rights Watch.

Duterte contre Soros

Récemment c’est le président des Philippines, Roberto Duterte, qui a pointé du doigt les réseaux de Soros dans la campagne visant à incriminer ses méthodes expéditives dans la lutte contre le trafic de drogue. Un trafic qui fait des ravages dans l’île.

Il a ainsi reproché à Human Rights Watch de l’attaquer en raison d’une bourse de 100 millions de dollars qu’aurait perçus l’association de la part de George Soros. Déclarant entre autres :

« Cette Human Rights Watch de New York appartient à Soros. Soros en est le financier, c’est lui, c’est sa subvention ». « Ils ont de l’argent, ils vont vraiment attaquer pour justifier ce financement, ils m’ont choisi... C’est très bien, des éditoriaux tous les jours, je peux encaisser ça. » (5)

Roberto Duterte qui s’est aussi rapproché récemment de la Russie, le pays le plus en pointe dans la lutte anti-Soros. Peut-être le début d’un recul du cartel de la société ouverte dans les pays du Sud ?

Sources :

• (1) https://www.newsweed.fr/resultats-votes-legalisation-cannabis-aux-etats-unis/ • (2) http://wwhttp://www.washingtontimes.com/news/2014/apr/2/billionaire-george-soros-turns-cash-into-legalized/ • (3) www.nationalreview.com/article/215762/moore-hypocrites-true-believers-interview • (4) http://www.leveil.fr/monde/2017/02/10/au-perou-l-ex-president-toledo-recherche-pour-corruption_12279913.html • (5) http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-3905928/Philippines-Duterte-says-drugs-flow-slows-vents-U-S-Soros.html • EIR (Executive Intelligence Review) — « Dossier Soros », juillet 2008.