7 minute read

Différents champs d’action de l’Open Society Foundations

L’OSF contre l’Europe de l’Est

Advertisement

La première action d’ingérence entreprise par George Soros eut pour cible l’Afrique du Sud en 1979. Il mit alors en place sur une grande échelle des bourses d’études pour les étudiants noirs de l’université de Capetown. Cette action, qui ne marcha pas aussi bien qu’il escomptait, lui permit en revanche de faire ses premières armes.

C’est dans son pays d’origine, la Hongrie, et plus largement en Europe centrale et de l’Est qu’il allait réellement commencer ses actions d’influence en profondeur. L’une de ses actions fut par exemple de distribuer des photocopieuses aux universités, aux bibliothèques et aux groupes de la société civile, ceci afin de briser l’emprise du Parti communiste sur l’information. George Soros concentrera alors sur l’Europe centrale et orientale la plus grande partie de son action et de ses moyens durant les années 1980.

Ceci pour plusieurs raisons, déjà par le fait que George Soros est originaire de Hongrie où sa famille a pu connaître l’expérience réelle des deux formes du totalitarisme au XXe siècle : l’occupation nationale-socialiste de la Hongrie puis son régime soviétique communiste. Mais surtout, c’est en Europe de l’Est que réside encore le plus grand potentiel de résistance au projet d’une société ouverte et de ses nouvelles normes sociétales.

Dans son engagement à subvertir les régimes politiques d’Europe de l’Est, George Soros est ici complètement fidèle à la filiation idéologique de son mentor Karl Popper.

Le philosophe libéral ayant identifié dans Platon, Marx et Hegel, les trois principaux maîtres à penser d’une philosophie politique totalitaire. Marx et Hegel – et d’une certaine manière Platon – étant les références idéologiques de l’utopie communiste, il était logique pour Soros de s’attaquer aux vestiges politiques du projet socialiste.

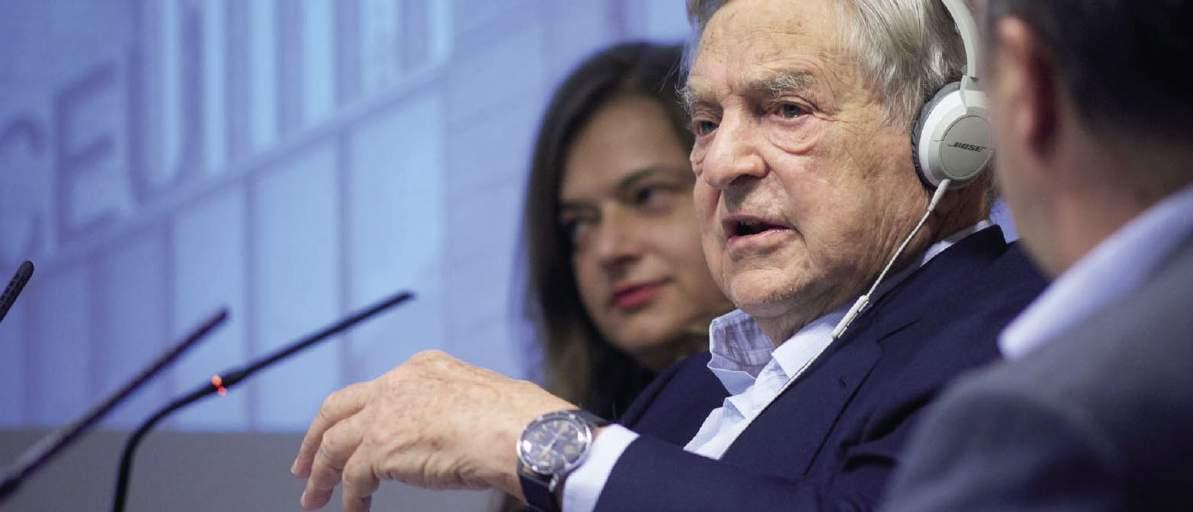

Le président hongrois Viktor Orban cherche à débarrasser son pays de l’influence de Soros.

Le nationalisme est-européen, obstacle au globalisme

Si l’on jette un regard en arrière sur l’histoire de l’Europe de l’Est depuis la fin de la Première Guerre mondiale, on constate que les nations d’Europe orientale sont passées successivement de régimes politiques traditionnels — monarchies ou empires — à des régimes autoritaires antilibéraux nationalistes ou protofascistes dans les années 1930, puis à des gouvernements communistes à forte empreinte nationale jusqu’à l’effondrement du système communiste européen en 1989. Ainsi, jamais l’Europe de l’Est n’a réellement connu la forme politique des démocraties libérales qui se sont imposées dans l’entre-deux-guerres puis après la chute des fascismes en Europe occidentale.

De plus, si l’utopie communiste a pu représenter une forme extrême de l’idéal internationaliste d’une société sans frontières, de par son échec à dépasser le cadre national, George Soros considère en fait l’expérience communiste comme une tentative de société fermée universelle. La norme du « socialisme dans un seul pays » ayant fini par s’imposer sous la contrainte du réel. Comme il l’explique lui-même dès 1995 dans le livre le Défi de l’argent :

« Une révolution a eu lieu en 1989. Les concepts de société ouverte ou fermée y ont joué leur rôle : le système qui s’est effondré à l’Est représentait la quintessence de la société fermée. Il n’a pas été remplacé par une société ouverte universelle (…) après 1989 l’effondrement des systèmes de l’Est n’a pas conduit à l’établissement de véritables sociétés ouvertes, du moins dans la plupart des pays ex-communistes, où triomphent des régimes autoritaires et nationalistes. J’avais rêvé que la “révolution de 1989” ouvrirait la voie à une société ouverte universelle, comme celle de 1789 avait posé les bases de l’État moderne. Rien de tel ne s’est produit. »

Après 1989, dans l’esprit de George Soros, le national-communisme aurait dû laisser place à la démocratie de marché. La réalité fut en fait une destruction

systématique des maigres protections sociales datant de la période socialiste et une privatisation à grande échelle des biens de production nationaux et du patrimoine de l’État pour le compte d’intérêts oligarchiques privés. Les années 1990 et le début des années 2000 furent surtout vécus par les populations d’Europe de l’Est comme des années de concurrence débridée et de régression sociale. Un long tunnel duquel elles ne sont toujours pas sorties. Comme nous le montre l’histoire en cours, avec par exemple la Hongrie de Orban, c’est logiquement dans les pays d’Europe de l’Est que résident de larges potentialités de résistance politique au projet globalitaire de société ouverte.

La grande crainte de George Soros étant comme toujours une résurgence du nationalisme en lieu et place de l’ancien système effondré. Citons ici à nouveau certains passages significatifs du livre-interview de 1995 Soros on Soros (le Défi de l’argent) :

- Journaliste : « Vous avez dit que la montée du nationalisme était la plus grande menace la région. »

- G. Soros : « Oui. Le communisme illustre le concept d’une société fermée universelle. Cette idée a échoué. Une société ouverte universelle qui aurait pris le relais était l’unique porte de sortie possible. Mais il aurait fallu que les sociétés ouvertes du monde libre aient pris cette initiative. (…) Malheureusement de telles menaces n’ont rien d’imaginaire. Les conflits ethniques sont utilisés pour mobiliser les populations et engendrer des sociétés particulières fermées. Milosevic indique la voie. Il a de nombreux imitateurs. »

Ainsi, après son travail d’accompagnement de l’effondrement des régimes nationaux-communistes Soros s’inquiétait du possible retour à des systèmes politiques nationalistes. À la question « considérez-vous que la menace du nationalisme soit universelle ? », il répondait à l’époque :

« la nature du nationalisme est d’être limité, il a pourtant un aspect universel. Contagieux, il prospère en l’absence de comportements civilisés ou d’idées universelles comme celles des droits de l’homme. La montée du nationalisme et des conflits ethniques trahit des lacunes dans l’ordre et le droit internationaux. Les nationalistes appartiennent à la même famille. Le Serbe Milosevic et le Croate Tudjman se trouvent sur la même longueur d’onde. » (Soros on Soros)

La chute du mur de Berlin permettra à Soros de doubler son activité en Europe de l’Est.

Le nationalisme sous n’importe quelle forme constitue comme toujours pour Soros, l’obstacle principal au projet de société ouverte. Projet qui camoufle en fait ses intérêts économiques concrets. Soros est un investisseur et un prédateur camouflé en bienfaiteur.

Avec la chute du mur de Berlin, Soros doublera son activité en Europe de l’Est, notamment en créant en Pologne la fondation Stefan Batory mais surtout en Russie où il ouvrira son bureau de Moscou dès 1987. Année où il commencera à réellement diffuser de grandes quantités d’argent à divers groupes et causes : « Mes dépenses ont augmenté de 3 millions de dollars en 1987 à plus de 300 millions de dollars en 1992 ».

En 1990 en Russie, il financera des juristes étrangers et des économistes pour préparer le plan Chataline chargé d’assurer la transition de l’économie dirigée à l’économie de marché en Union soviétique. Connu aussi sous le nom de « plan des cinq cents jours » il sera au départ bloqué par l’administration soviétique puis appliqué une fois le gouvernement Eltsine au pouvoir. Ce plan amènera très rapidement à un véritable pillage des ressources stratégiques de la Russie et à un déchaînement libéral qui conduira le pays au plus haut taux de criminalité et de consommation de drogues de son histoire. Spirale infernale qui ne sera stoppée que par la reprise en main de Vladimir Poutine. Puis, afin d’aider à former une nouvelle génération de dirigeants politiques et économiques proches de ses vues, Soros lancera l’université d’Europe centrale en 1991, un centre de recherche et d’analyse qui fait la promotion des principes des sociétés ouvertes et démocratiques. Le soutien aux programmes d’éducation, de la petite enfance à l’université, représentait alors près de la moitié des dépenses annuelles du programme de l’Open Society Foundations. Le modus operandi étant toujours le même : L’OSI commence par aider et favoriser une future classe influente et ses leaders d’opinion en offrant par exemple des bourses d’étude ou des opportunités de travail dans des sociétés en crise comme les pays soviétiques des années 1980-90.

Au moment de la chute du communisme, Soros a ainsi su agir rapidement afin de saisir l’opportunité révolutionnaire qui se présentait. Ceci en essaimant des fondations dans toute l’Europe de l’Est et en Asie centrale. Le géant soviétique et ses satellites étaient à terre, il fallait en profiter.

Sources :

• Opening Soviet System, ibid • Underwriting Democracy, George Soros, New York, Free Press, 1991. • The Bubble of American Supremacy, ibid) • https://www.opensocietyfoundations.org/about/mission-values

Les campagnes de lobbying pour la légalisation du cannabis soutenues et financées par Soros portent peu à peu leurs fruits aux États-Unis.