DIRETORA

Liege Gonzalez Jung

CONSELHO

EDITORIAL

Agnaldo Farias

Artur Lescher

Guilherme Bueno

Marcelo Campos

Vanda Klabin

EDIÇÃO . REDAÇÃO

André Fabro andre@dasartes.com

SITE

Leandro Fazolla dasartes@dasartes.com

MÍDIAS SOCIAIS

Kauã Muniz

DESIGNER

Moiré Art moire@moire.com.br

REVISÃO

Angela Moraes

PUBLICIDADE

Sylvia Carolinne publicidade@dasartes.com

SUGESTÕES E CONTATO info@dasartes.com

Doe ou patrocine pelas leis de incentivo Rouanet, ISS ou CMS/RJ financeiro@dasartes.com

As matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores e não representam a opinião da Dasartes.

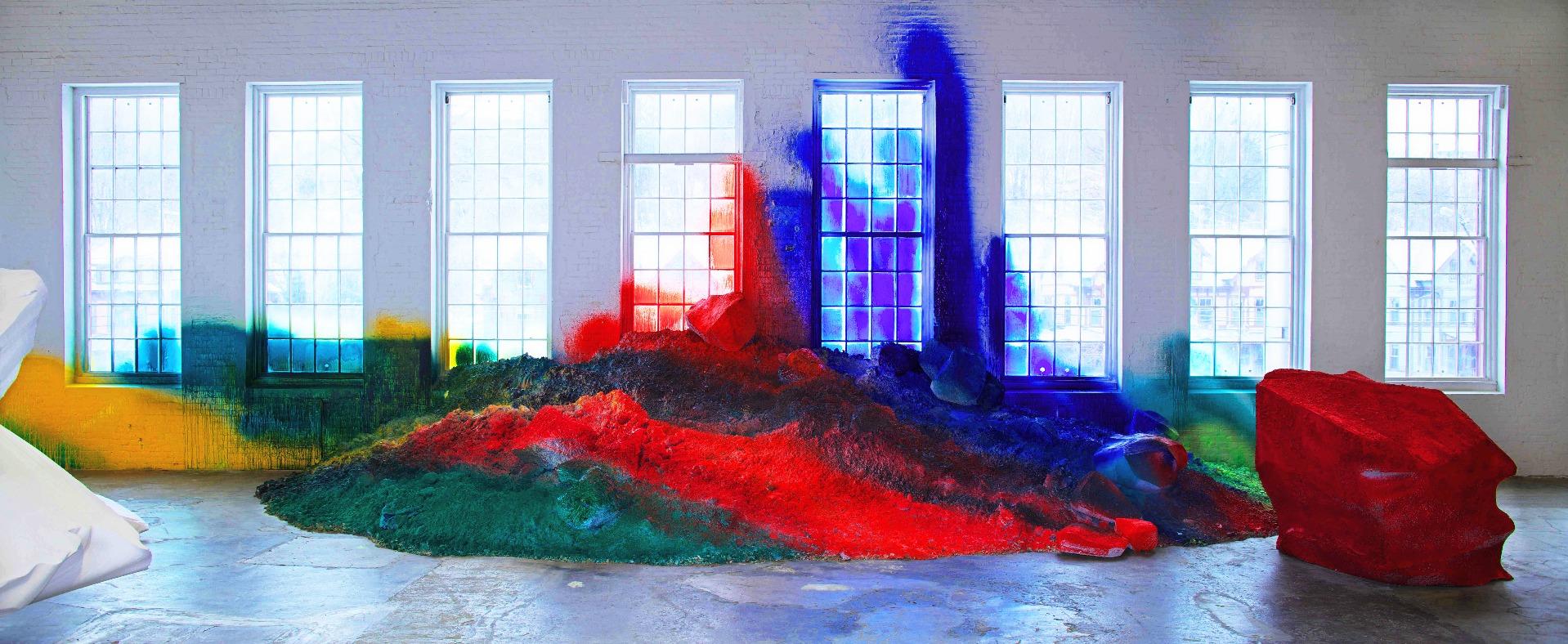

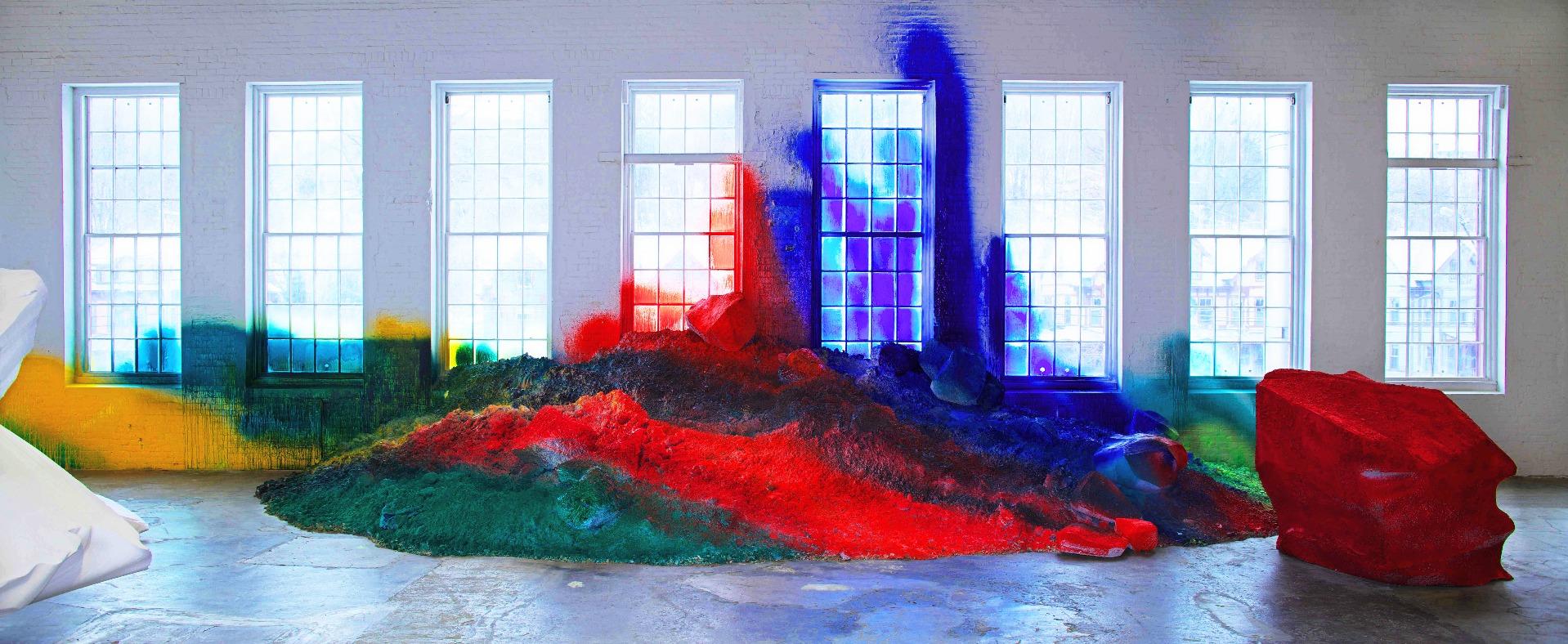

Capa: , Mumbling Mud, Underground, 2018. Foto: JJYPHOTO.

Capa: , Mumbling Mud, Underground, 2018. Foto: JJYPHOTO.

12

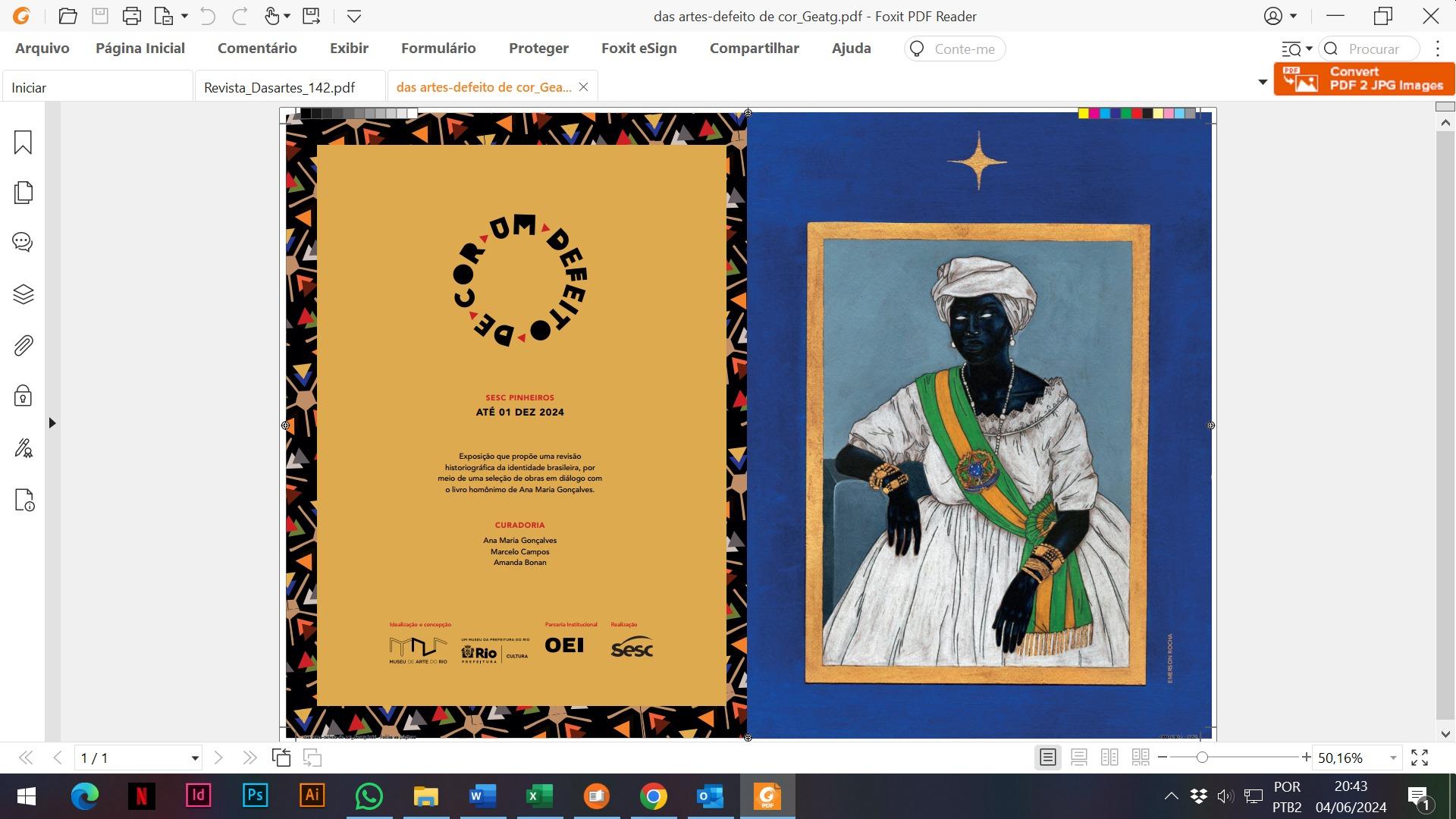

CECILIA VICUÑA 48 FRANCIS BACON 6 8 28 Agenda De Arte a Z 68 CARLOS CRUZ-DIEZ REVOADA: O PAVILHÃO SECRETO 84 10 Livros

KATHARINA GROSSE

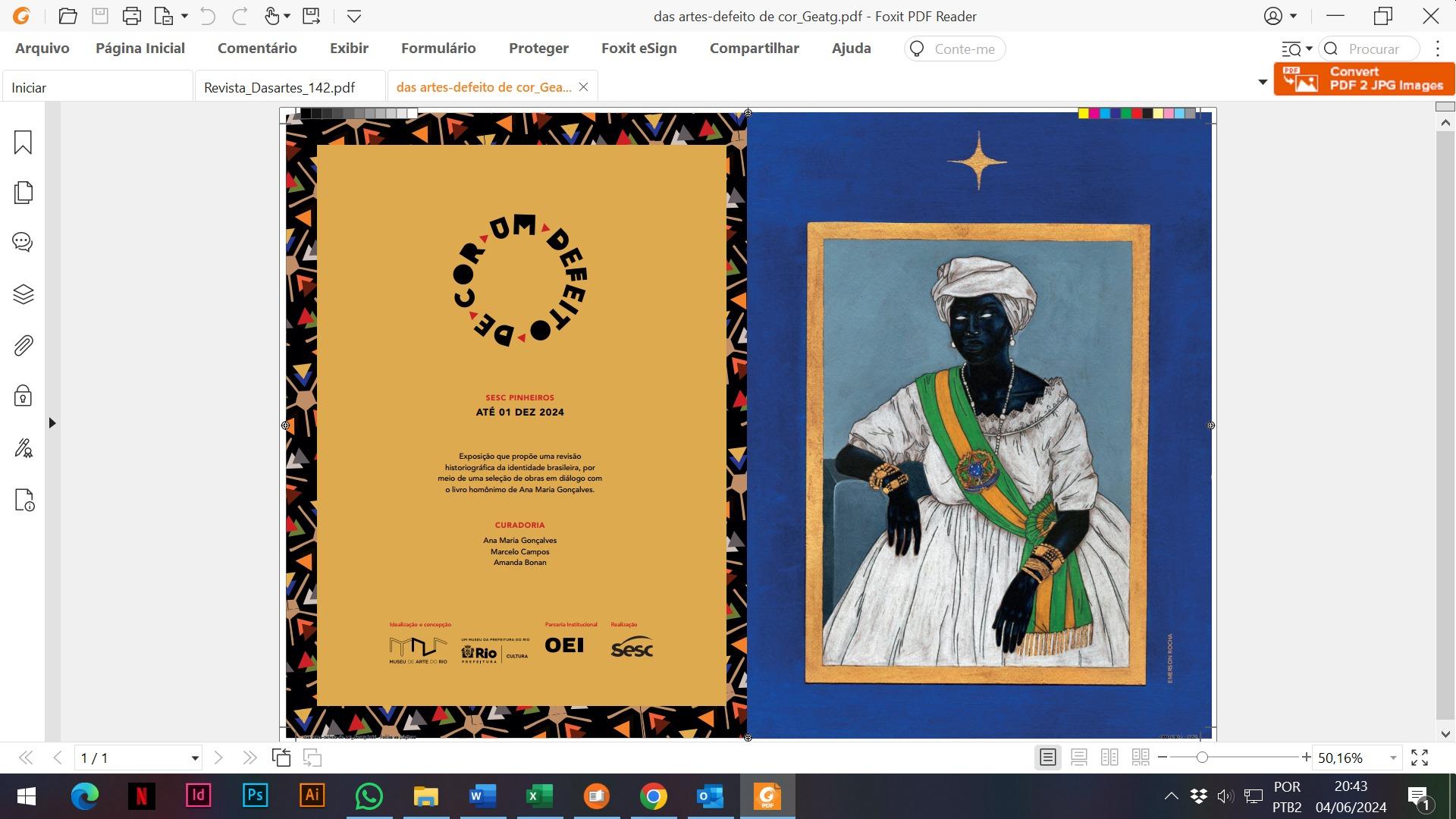

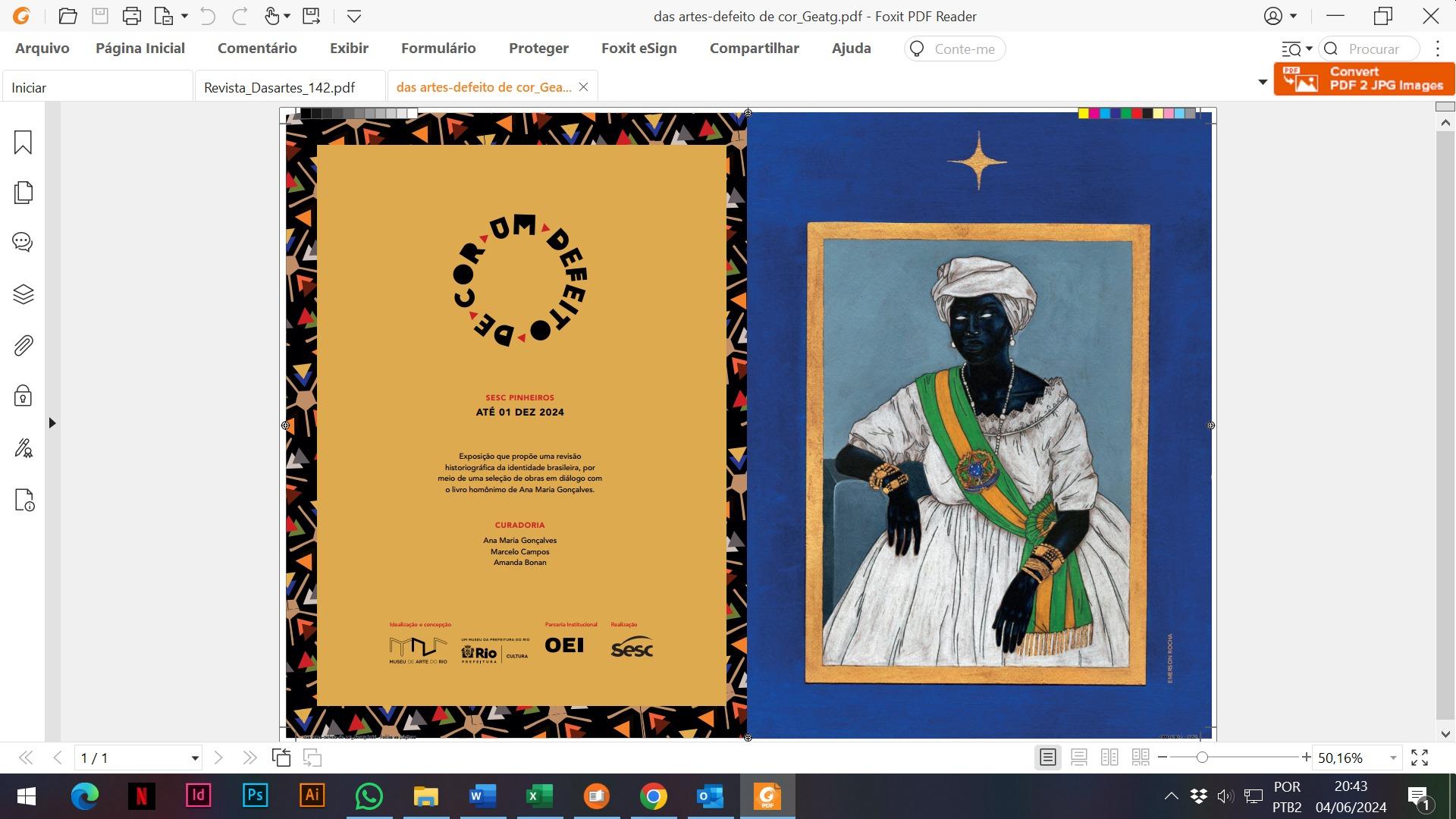

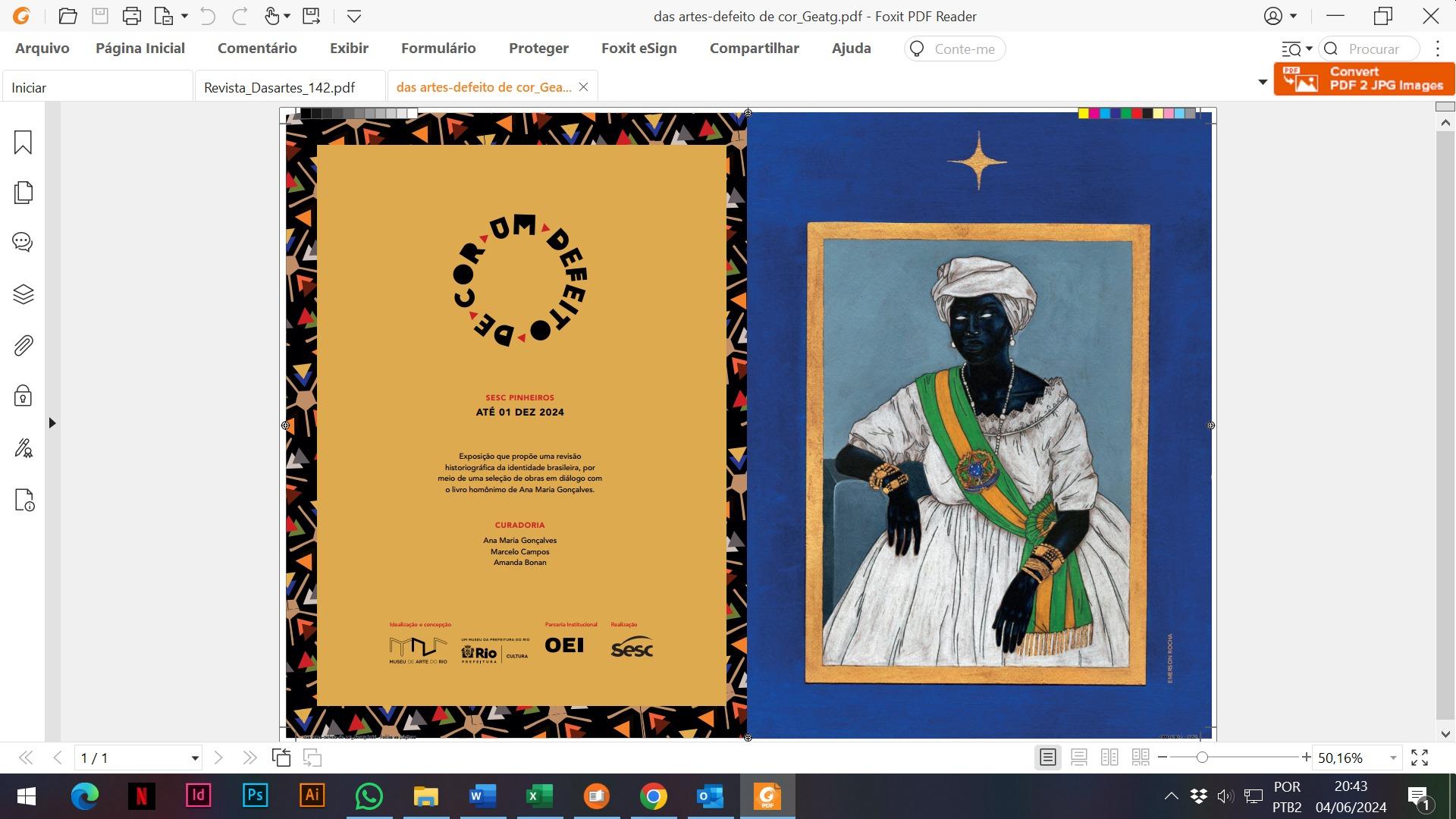

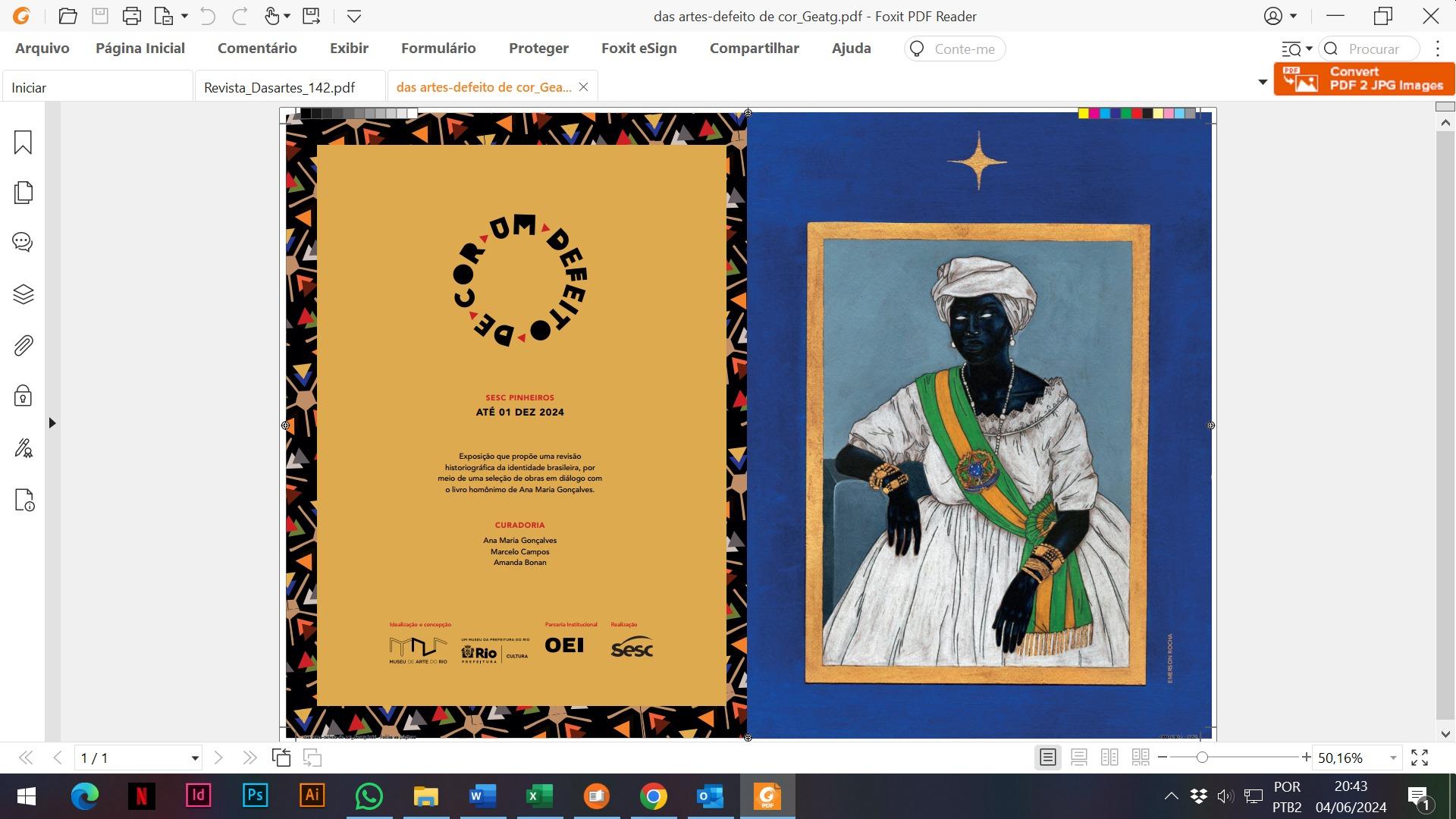

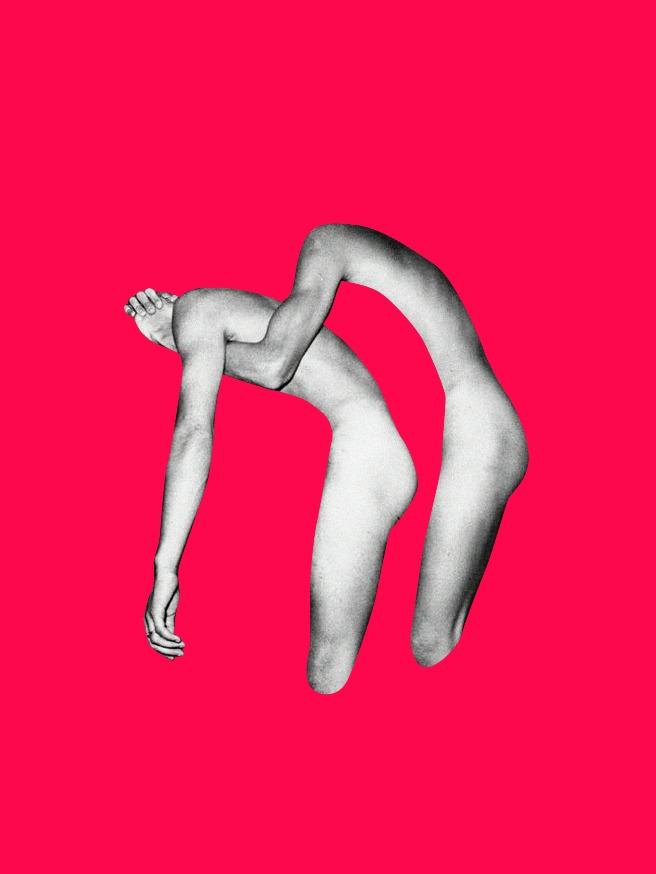

regiões do país, com diferentes faixas etárias e gêneros. Predominam artistas iniciantes, emergentes e independentes – sem representação de galerias. Nomes como Alex Flemming, André Brunharo, Bella Tozini, Charlles Cunha, Cynthia Loeb, Daniel Jaen, Élcio Miazaki, Falo Magazine, Giba Gomes, Glau Glau, Hudinilson Jr., João Guilherme Parisi, Lufe Steffen, maisumamariana, Marcos Akasaki, Omar Khouri, Paulo Jorge Gonçalves, Peter de Brito, Philipp Anchieta, Rafael

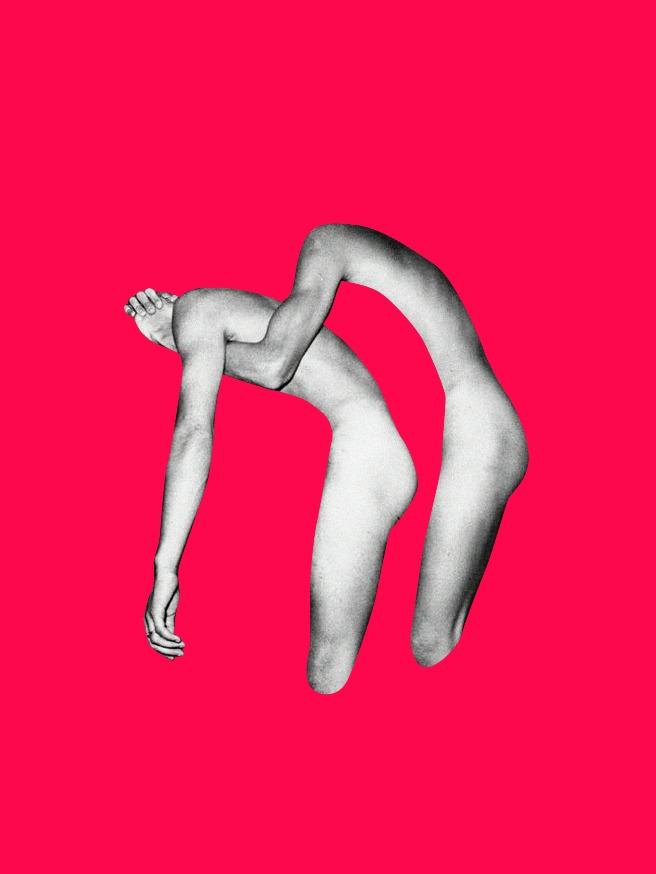

Em um espaço expositivo de 195m², dividido em seis ambientes, o visitante poderá conferir uma seleção de aproximadamente 120 obras que representam símbolos de feminilidade e masculinidade, corpos dissidentes, identidade de gênero e fetiches. As obras podem ser adquiridas a partir de R$70,00.

FESTIVAL VÓRTICE • EDIFÍCIO VERA • SÃO PAULO • 31/5 A 30/6/2024

6

de arte ,AZ

GIRO NA CENA • Para a terceira edição da Festa da Luz, de 23 a 26 de maio, o hipercentro de Belo Horizonte receberá a cosmologia das florestas por meio de instalações luminosas. O conceito Cidade Floresta que guia a curadoria busca reflorestar — simbólica e esteticamente — o espaço público e o imaginário coletivo. Será a maior edição do evento, com nove instalações, cinco performances, e a programação de videomapping com Vjs.

CURIOSIDADES • Casa do filme Psicose foi modelada a partir de uma pintura de Edward Hopper. Os fãs do pintor podem reconhecer a mansão em estilo vitoriano de uma obra de 1925, intitulada House by the Railroad. A pintura mostra um edifício solitário pairando sobre uma pequena parede de tijolos, baseado em uma residência de 1885 em Haverstraw, Nova York. Localizada não muito longe da cidade natal de Hopper, a casa fica entre uma ferrovia e um cemitério.

PESQUISA • Uma historiadora de arte e geóloga pode ter resolvido um enigma de longa data. A pesquisadora Ann Pizzorusso acaba de afirmar que as formações rochosas na pintura mais famosa do mundo, a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, correspondem muito às da área da pequena cidade de Lecco, às margens do Lago Como, na região de Lombardi, no norte da Itália.

MERCADO • A Christie's Londres oferecerá uma pintura rara de Quentin Metsys, a tela A Madonna das Cerejas Com um valor que ultrapassaria em muito o preço atual do artista em leilão, ela possui uma proveniência intrigante e só ressurgiu como uma obra de assinatura do artista após extenso tratamento de conservação. À venda em uma noite de Old Masters em 2 de julho, a pintura do painel deverá ser arrematada por cerca de £ 12 milhões (US$ 15,2 milhões).

PELO MUNDO • Uma mulher entrou com uma ação judicial contra o Walker Art Center, em Minneapolis, EUA, depois que um funcionário do sexo masculino a impediu de amamentar seu filho em uma das galerias do museu. A ação foi movida no Tribunal Distrital do Condado de Hennepin, em 9 de maio, e foi relatada pela primeira vez pela imprensa local. Nele, a mãe, Megan Mzenga, alegou que o museu violou os seus direitos civis ao abrigo da lei estadual.

• DISSE O CURADOR ELIE HUGHES, depois que objetos de ouro datados de 3.000 anos, até a Idade do Bronze, foram roubados do Museu Ely, no Reino Unido.

”

“

9

O ABUSO DA BELEZA • Aut. Arthur C. Danto • 187 páginas • Editora WMF Martins Fontes • R$ 59,90 Livros,

Arthur Danto (1924-2013) apresenta a evolução do conceito de beleza durante o último século. Mostra que ela foi removida da definição de arte: antes era quase unânime que o propósito final de uma obra de arte era ser bela; no século 20, essa ideia foi refutada e a beleza destronada, chegando, em alguns casos, a ser considerada um crime estético.

O livro apresenta uma ampla abordagem sobre a obra do artista Rodrigo Cass. Na primeira parte, é introduzida a obra (2021-2023), hoje na coleção do Centro Pompidou, instalação em que esculturas de concreto de formatos variados foram criadas para que diferentes vídeos fossem projetados em suas superfícies. Na segunda parte, é oferecida uma extensa seleção de obras que perpassa toda a carreira do artista.

RODRIGO CASS: LIBERA ABSTRAHERE • Org. Ana Paula Cohen • Editora Cobogó • 232 páginas • R$ 160,00

A publicação parte da tragédia de grandes proporções e da história da instituição para contar a História do Brasil. Pela voz de Luzia e uma galeria de personagens, o musical percorre o imenso edifício imperial e, transitando entre passado, presente e futuro, flagra histórias que foram e que poderiam ser, de personagens históricos e de gente comum, de seres animados e inanimados, de objetos materiais e imateriais.

MUSEU NACIONAL [TODAS AS VOZES DO FOGO] • Aut. Vinicius Calderoni • Editora Cobogó • 152 páginas • R$ 56,00

CAPA

KATHARINA

CAPA

KATHARINA

GROSSE,

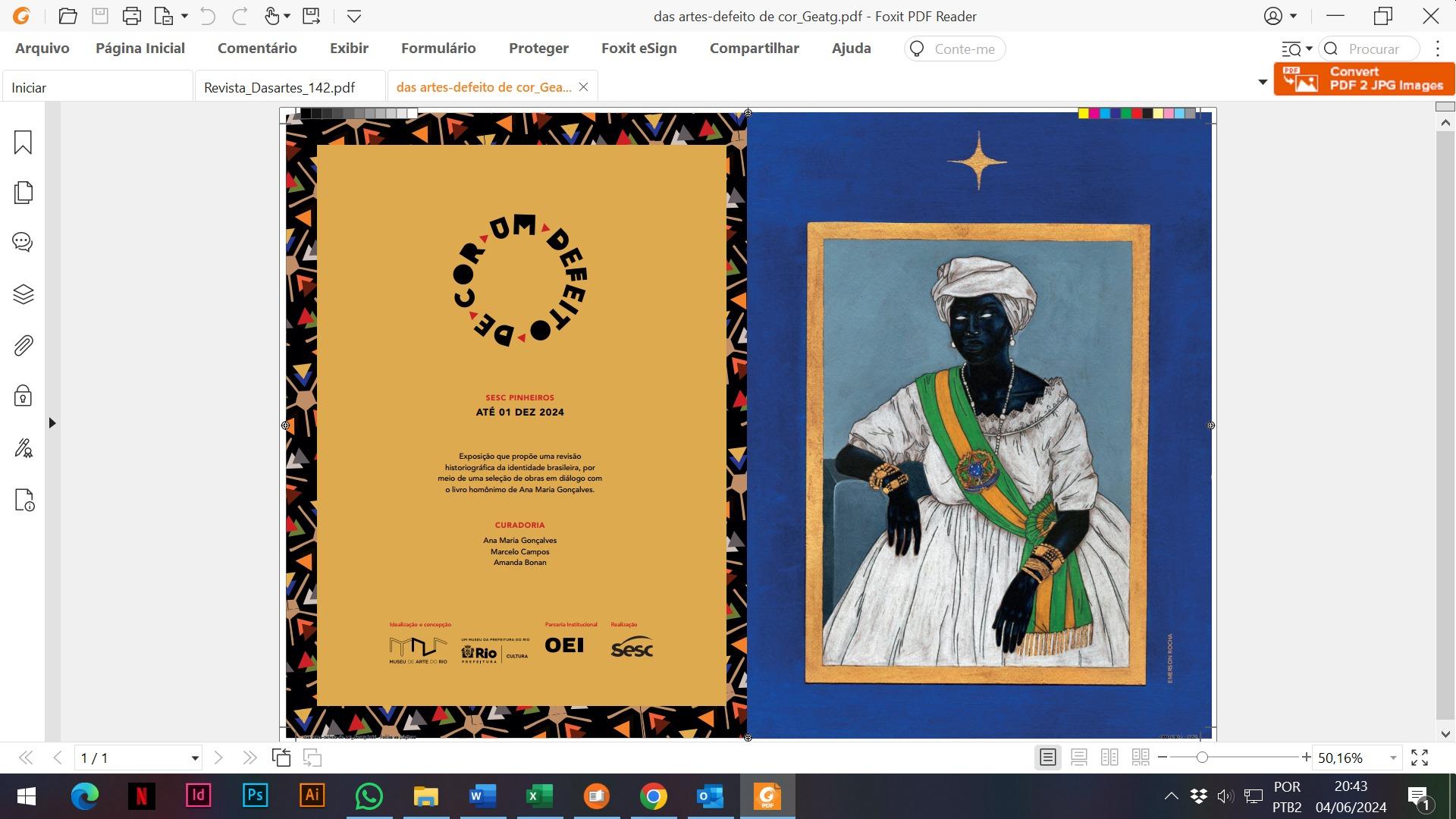

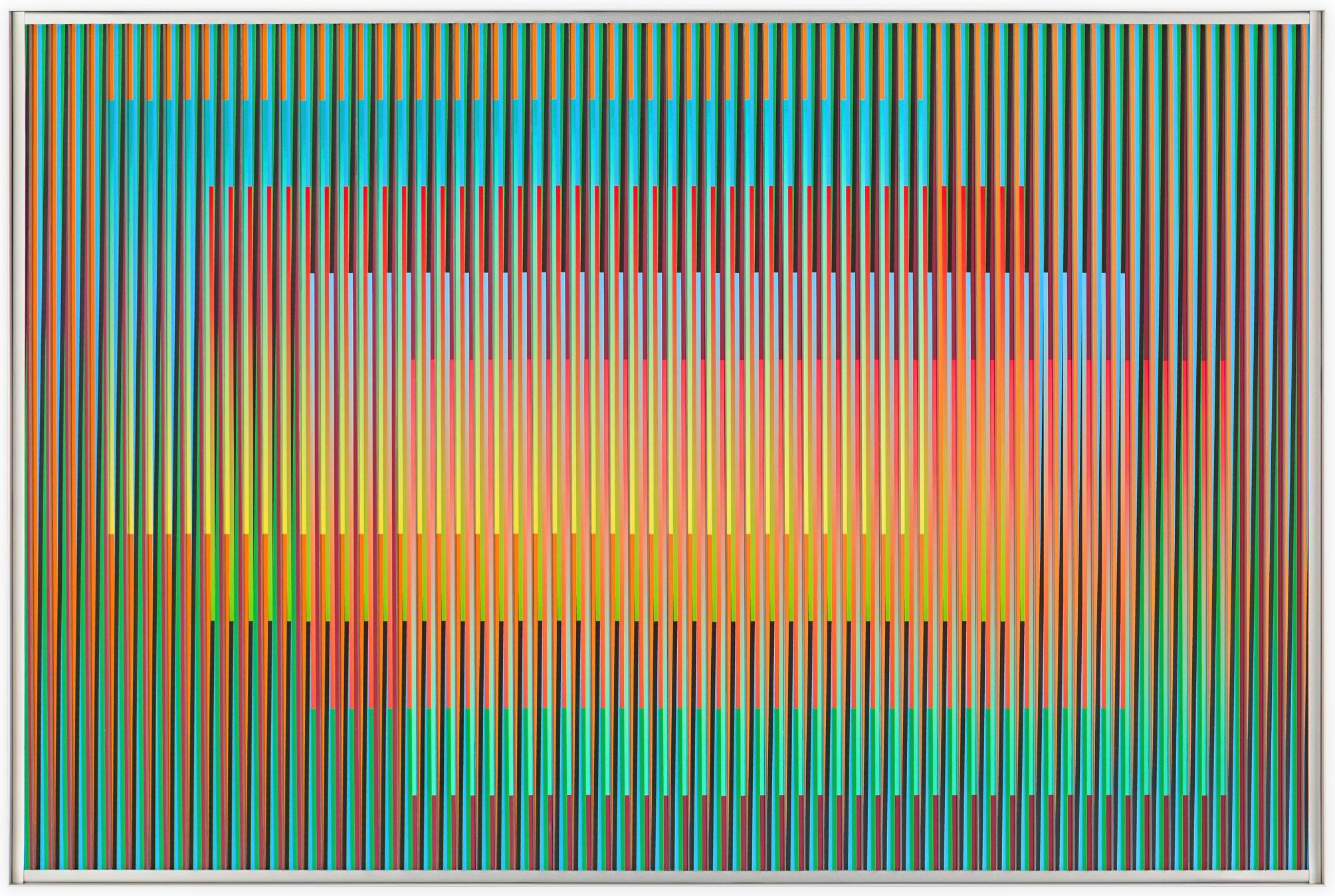

A PINTURA DE KATHARINA GROSSE PODE

APARECER EM QUALQUER LUGAR. SEUS

EXTENSOS TRABALHOS SÃO MUNDOS

VISUAIS MULTIDIMENSIONAIS NOS QUAIS

PAREDES, TETOS, OBJETOS E EDIFÍCIOS E PAISAGENS INTEIROS SÃO COBERTOS COM CORES VIVAS

POR NICHOLAS ANDUEZA

COR, RUÍNA E UTOPIA

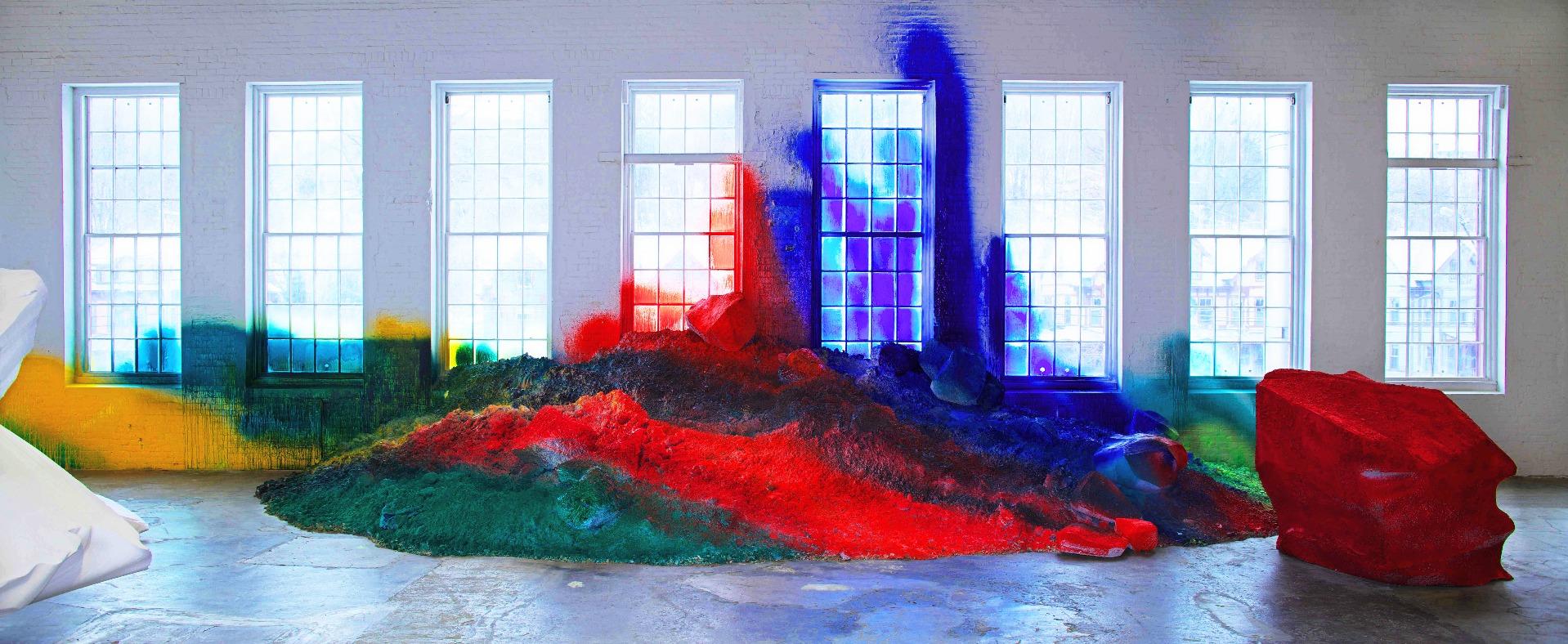

O Staatliche Museen zu Berlin, gigantesca instituição cultural alemã, traria entre abril e outubro de 2020 a exposição , de Katharina Grosse, com curadoria de Udo Kittelmann e Gabriele Knapstein. As imensas intervenções pictórico-esculturais da artista alemã mudaram a cara da entrada e das redondezas do Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart (Berlim), um dos museus sob a guarda do Staatliche Museen. Mas, na ocasião, devido à pandemia global do Coronavírus, a exibição foi adiada. Mesmo com o adiamento, ou melhor, principalmente por ele, é preciso discutir a obra de Katharina Grosse: pois, nos espaços coloridos que cria, o trabalho parece desdobrar promessas de um mundo outro. A artista apresentou várias exposições solo nos últimos anos, entre as instituições que as abrigaram, destacam-se: em 2015, o Museum Wiesbaden e, em 2018, a National

13 14

Untitled Trumpet, 2015 (56ª Bienal de Veneza). Foto: Lucio Salvatore.

Pág. Anteriores: Mumbling Mud, Underground, 2018. Foto: JJYPHOTO

Untitled Trumpet, 2015 (56ª Bienal de Veneza). Foto: Lucio Salvatore.

Pág. Anteriores: Mumbling Mud, Underground, 2018. Foto: JJYPHOTO

Wunderbild, 2018 © Katharina Grosse and VG Bild-Kunst, Bonn, 2019 / Courtesy Galerie nächst St. Stephan/Rosemarie Schwarzwälder, Gagosian und König Gallery. Foto: Jens Ziehe

Gallery de Praga, a Villa Medici (Roma), a Carriageworks (Sydney) e o Chi K11 Art Museum (Xangai). Também teve trabalhos exibidos em bienais e trienais: Sydney (1998), São Paulo (2002), Nova Orleans (2008), Curitiba (2013), Veneza (2015) e Aarhus (2017). Sem falar nas diversas intervenções em exteriores, encomendadas por instituições como o MoMA PS1, em Nova York (2016). Katharina Grosse se firma cada vez mais como artista de influência – e o faz principalmente através da cor.

Em um curta metragem feito pela Art21, a artista aponta como, ao longo de uma história da arte escrita por homens, a cor tendeu a ser lida como um elemento obscuro e irracional da pintura, como seu lado menos inteligente quando confrontado com o da linha, da forma ou do conceito. Esse foi um dos problemas enfrentados por alguém como Monet, por exemplo, cuja força da cor e da pincelada se firmava no deslimite, no esfacelamento dos contornos. Grosse aponta que é justamente o caráter anárquico da cor que constitui sua inteligência: ao botar abaixo as linhas e, com elas, as fronteiras da visão, a cor nos faz (re)pensar. E um pensamento leva a outro: “como a cor ou a tinta se colocam sobre a tela?”, pergunta Grosse, em entrevista. Mais ainda: “por que pinturas seguem as paredes pré-estabelecidas? (...) Poderia a pintura se comportar diferentemente em determinados espaços?”. Se, desde a Renascença, a superfície bidimensional da

16

I Think This Is a Pine Tree, 2013, Ausstellungsansicht “Wall Works“, Hamburger Bahnhof, 2013 © Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie / Thomas Bruns, © VG Bild-Kunst, Bonn 2019

tela é o espaço da pintura, fazendo desta uma tentativa de janela para o mundo (no regime representativo), Katharina Grosse inverte os termos: quer transformar o espaço, feito de lugares e coisas, na tela da pintura – precipitando o próprio mundo como janela (para si mesmo e para além de si). “Percebi que a pintura poderia estar em qualquer lugar. Poderia estar em um . Ela é fluida como o filme”, conta Grosse.

Interessante como a descoberta da artista traça um paralelo com os (1915) do jovem Tatlin, que também enfrentava limitações espaciais, da pintura (parede) à escultura (chão). O “canto” dá nome a um entrelugar: ao vértice que resulta da interseção dos espaços. É o que vemos em (2018), onde Grosse projeta um corredor de telas gigantescas que superam as paredes e se espraiam pelo chão; ou em (2013), onde ela monta e colore três grandes troncos de árvore apoiados em ângulo do chão à parede. Contudo, se o construtivismo de Tatlin se concentrava em relevos, formas e materiais, Grosse, influenciada pelo expressionismo abstrato, acrescenta um foco também na cor (e no tamanho!). Palco de uma dança entre pigmentos, volumes, contravolumes e pontos de apoio, o “canto” é, ao mesmo tempo, a morada fixa das pinturas topográficas de Grosse e o vácuo dinâmico por onde elas se expandem. Ou seja, com precisão etimológica, o “canto”, aqui, é : (não)

17

One floor up more highly, 2010. Instalação no MASS MoCA, North Adams, Massachusetts, 2010-2012. Foto: Arthur Evans.

One floor up more highly, 2010. Instalação no MASS MoCA, North Adams, Massachusetts, 2010-2012. Foto: Arthur Evans.

+ (lugar), segundo a criação de Morus. É uma antitopologia móvel, por onde navegam as obras de Grosse, entre apoio e suspensão, material e fictício. Outro dado primordial dessas obras é a escala. Vistas de longe, por foto, mostram-se impactantes: são imensidões de cor e relevo que tornam pequeninos os visitantes. No entanto, presencialmente, o tamanho das obras nos convida a adentrá-las. Em (2018), por exemplo, a tela, presa desde o teto, escorre pelas paredes e forma o próprio chão por onde deve pisar o visitante. Difícil não se lembrar dos (1990), de Akira Kurosawa, que, em dado momento do filme, mostram um espectador literalmente entrando nos quadros de Van Gogh, perdendo-se por entre as pinceladas.

Em , envolvido pelo que vê (e pisa), o espectador se põe no epicentro de um dilúvio pictórico. A tela se desfralda desde o teto em relevos

20

The Horse Trotted Another Couple of Metres, Then It Stopped, 2018 © Katharina Grosse and VG Bild-Kunst, Bonn, 2019. Foto: Zan Wimberley.

psycholustro – The Warehouse, 2014, Philadelphia, Courtesy König Galerie, Berlin. Foto: Steve Weinik.

Acima: Rockaway, 2016, New York. Courtesy MoMA PS1. Foto: Pablo Enriquez. © Katharina Grosse und VG Bild-Kunst, Bonn, 2019.

sinuosos, cujos meandros enfatizam não só o dinamismo da cor, mas também sua fluidez sem forma. Assim, a transposição da fronteira do traço nos lança para dentro de ondas, correntezas e escorrimentos, ou para dentro de florestas, ecossistemas pictóricos. Em Grosse, a junção do pigmento com a escala nos evidencia a própria escala da cor: seus próprios ritmos, energias e intensidades, seus modos de ser e de pensar. São questões abarcadas desde o processo da artista, que, ao pintar manualmente com aerossol industrial, garante movimentos ágeis, fluidos e sem contornos muito definidos. Grosse diz preferir a mobilidade do pensamento à fixidez de ideias categóricas. Influenciada, segundo ela mesma, pela arte conceitual e equipada com sua pistola de tinta, a artista colore como pensa: movendo-se. Ela fala de seu encanto pelas cores “cruas”, também garantidas pelo pigmento industrial, que é opaco e intenso. Por isso, aliás, seus emaranhados de cores não são exatamente misturas, mas composições: como na música, construída por intervalos melódicos ao longo do tempo, em Grosse, assistimos a intervalos pictóricos ao longo dos relevos.

21

Asphalt Air and Hair, 2017, ARoS Triennial THE GARDEN, Dänemark

© Katharina Grosse und VG Bild-Kunst, Bonn, 2019. Foto: Nic Tenwiggenhorn.

Asphalt Air and Hair, 2017, ARoS Triennial THE GARDEN, Dänemark

© Katharina Grosse und VG Bild-Kunst, Bonn, 2019. Foto: Nic Tenwiggenhorn.

Mas ainda é preciso citar outro elemento: a materialidade das coisas e dos lugares que servem de suporte. Já vimos as três árvores, e podemos acrescentar: (2018), onde terra e escombros formam o meio para a dispersão pictórica de Grosse; ou, mais dramaticamente, (2017), (2014) e (2016), três obras irmãs, realizadas em exteriores. Como escreve Julia Eckert para o catálogo da exposição , ao transpassar fronteiras com a cor, Katharina Grosse estabelece novas correlações, contudo, “o que estava lá antes não desaparece, mas permanece visível como um vestígio de algo pretérito, agora despido de sentido”. Ou seja, os “cantos” de Grosse, tanto no sentido das quinas de apoio, quanto no da composição melódica das cores, florescem a partir de . São espaços e coisas que visivelmente estão aí, mas claramente já deixaram de ser. A artista diz que “é como se alguma coisa tivesse acontecido”, como se um evento dramático tivesse transformado a paisagem em um momento em que ninguém estava presente.

” “ 23

Testemunhamos os restos de uma inflexão, de uma dobra do mundo sobre si mesmo que o fez explodir em cor. Como resultado, formam-se novos territórios, “cantos” que agora nem parede têm, são como raros oásis pictóricos. Em Grosse, as viabilizam essas da . Cruzamentos paradoxais de tempos e espaços fundados pelo derramamento da tela sobre o mundo. São pinturas topográficas, que não abandonam só a bidimensionalidade das paredes, mas também a noção fronteiriça de moldura e, como escreve Julia Eckert, põem abaixo os maniqueísmos dentro-fora, natural-artificial.

Acima e páginas anteriores: One floor up more highly, 2010. Instalação no MASS MoCA, North Adams, Massachusetts, 2010-2012. Foto: Arthur Evans.

26

Em tempos de pandemia, repensar os espaços se torna vital. Hoje as ruas se esvaziam: parecem ruínas, projetadas à luz de um passado não pandêmico. Os lares, por sua vez, surgem como ilhas utópicas: os últimos lugares onde as máscaras ainda não são obrigatórias. Talvez as cores expansivas de Katharina Grosse, ao devassarem certas fronteiras, sussurrem-nos que repensar os espaços é também ressonhá-los.

Nicholas Andueza é doutorando bolsista em Comunicação e Cultura na UFRJ, é professor de cinema em cursos em Nova Friburgo e trabalha como editor.

GROSSE: SHIFTING THE STARS • CENTRE POMPIDOU • FRANÇA • 1/6/24 A 24/2/25

KATHARINA

27

CECILIA

DESTAQUE

VICUÑA ,

PINACOTECA

DE

SÃO PAULO DEDICA

UMA MONUMENTAL EXPOSIÇÃO À CECILIA VICUÑA, ARTISTA PIONEIRA, POETISA, ATIVISTA E CINEASTA QUE EXPLORA TEMAS DE MEMÓRIA, LINGUAGEM, CIÊNCIA E ESPIRITUALIDADE E CONHECIMENTO INDÍGENA

POR PABLO LEÓN DE LA BARRA E JOAN YOUNG

Cecilia Vicuña, que nasceu em Santiago, Chile, em 1948, vive e trabalha em Nova York há quarenta anos. Recebeu em abril deste ano o prêmio Leão de Ouro na Bienal de Veneza 2022, uma homenagem ao trabalho desenvolvido sobre temas como direitos humanos e preservação do meio ambiente. Tem em sua prática multidisciplinar, e que é explorada nesta nova mostra, pinturas, trabalhos em papel, têxteis, filmes e instalação . Suas primeiras pinturas figurativas foram concebidas como um ato decolonizador para subverter a tradição do óleo imposta à cultura indígena. Essas obras entrelaçam sua biografia com a história da ascensão do socialismo. Após o golpe militar de Pinochet, Vicuña se exilou em Londres e o ativismo político de sua arte se intensificou. Ao longo de uma carreira de mais de cinco décadas, Cecilia Vicuña envolveu arte, poesia, cinema e ativismo em suas atividades criativas e intelectuais.

Mamita, 1977. ©

30

Bendigame

Cecilia Vicuña.

Burnt Quipu, 2018. Foto: Johnna Arnold. Courtesy of BAMPFA and © Cecilia Vicuña.

QUIPU

Na década de 1960, Vicuña iniciou suas esculturas de fios de lã. O quipu – na ortografia quíchua, , que significa “nó” – é um dispositivo de gravação indígena andino no qual o nó em fios coloridos era usado para transmitir informações numéricas e narrativas complexas. Esse sistema foi abolido pelos colonizadores europeus em 1600, um século após sua chegada ao continente americano. Vicuña traz vida de volta ao quipu, reativando seu poder em uma resposta artística contra as disparidades culturais, ecológicas, econômicas e de gênero. Ela criou seu – esculturas suspensas feitas de fios suspensos de lã atada e não fiada, e às vezes incluindo tecidos ou objetos encontrados – desde meados da década de 1960. Apesar de diversas e em diferentes formas e tamanhos, essas obras são todos poemas no espaço que, para a artista, funcionam como cordões umbilicais ao cosmos e testemunhos de saberes e resistências indígenas.

A instalação é composta por três quipus individuais, cada um pendurado em um anel de diâmetro diferente, e usando uma cor específica para representar diferentes estágios de existência: vermelho, sendo a cor do sangue e da vida; preto, morte; e branco, luto e ressurreição. Cada um dos quipus é formado a partir de vários objetos encontrados, incluindo, entre muitas outras coisas, galhos e fios, lã e fibras, conchas e pedras, redes tecidas, amuletos e objetos amorfos que se assemelham a cordões umbilicais ou intestinos vestidos com bandagens de pano.

33

ALEGRIA E DOR

Vicuña retrata duas fases diferentes de sua vida: antes e depois do golpe chileno de 1973, em que o governo socialista, democraticamente eleito do país, foi substituído pelo regime militar. Nessas duas pinturas, expressa a alegria antes da ditadura, quando foi possível sentir a sensação de libertação, e a tristeza depois, no exílio. Em , Vicuña se apresenta no que parece ser um jardim metafísico; nele, seu corpo nu é multiplicado três vezes e uma pantera negra (referente ao Partido dos Panteras Negras) se agacha por perto, pronta para atacá-la, algo que ela explica que está disposta a aceitar com alegria para se tornar uma lutadora pela justiça e contra o racismo. Em um segundo autorretrato, , a artista brinca com seu sobrenome, que também é o nome de um animal selvagem andino considerado sagrado pelos incas e cuja lã historicamente era usada exclusivamente para fazer tecidos para a classe dominante e como oferendas aos deuses. Na pintura, Vicuña se posiciona desafiadoramente sobre as rochas andinas, seu corpo e o do animal quase se tornando um, relacionando seu corpo migrante no exílio ao do animal. Ela está nua, exceto por um lenço, metade do qual retrata a ditadura militar no Chile em preto e branco, enquanto a outra metade ilustra em cores a resistência à sua opressão por meio de cenas de canto, escrita, ativismo, amor, alegria e sexo.

Abaixo: Pantera negra y yo (II), 1978. À direita: La Vicuña, 1977. Foto: © Cecilia Vicuña.

34

Janis Joe (Janis Joplin and Joe Cocker), 1971. Collection of Eduardo F. Costantini. Foto: © Cecilia Vicuña.

Janis Joe (Janis Joplin and Joe Cocker), 1971. Collection of Eduardo F. Costantini. Foto: © Cecilia Vicuña.

SONHOS

, criado em 1971, celebra a influência dos cantores Janis Joplin e Joe Cocker. A pintura mistura imagens da realidade com outras originadas em sonhos; juntos, eles capturam o espírito revolucionário do início dos anos 1970 em uma linguagem pictórica que evoca quadrinhos e arte pop, ao mesmo tempo em que incorpora as preocupações da política esquerdista radical, ampla experimentação nas artes e um interesse pela metafísica não ocidental. Joplin, que havia morrido no ano anterior, ocupa o centro da tela, retratada três vezes como se fosse a Santíssima Trindade daquela época, enquanto Cocker canta nas proximidades. Ao redor deles estão várias representações de Vicuña, seu parceiro, e Tribu No, um grupo de amigos, poetas e artistas fundada pela artista. Outras cenas incluem a ativista e filósofa Angela Davis fugindo da prisão, Vicuña voando sobre um jardim, Vicuña e seu parceiro nus como Adão e Eva no paraíso, a primeira menstruação de Vicuña, um casal envolvido em uma descoberta sexual e um comício feminista que se autodenomina “Irmãs do sangue precioso”. Essas imagens giram juntas para se tornar um mantra por meio do qual a artista visualiza o acesso a estados mais elevados de consciência. É uma invocação baseada na crença no poder dos sonhos e da revolução, e nas convicções de que o amor pode mudar o mundo e o paraíso é possível na terra.

37

Biombo é uma peça colonial que servia como divisor de ambientes e muitas vezes trazia pinturas sobre a conquista das Américas. O nome deriva das telas pintadas, conhecidas como (de , que significa proteção e , vento), produzidas no Japão no século 8.º e trazidas para as Américas pelos espanhóis no século 16. Feito de seis painéis de dupla face é uma apropriação decolonial do biombo tradicional. A obra imersiva foi instalada em forma hexagonal, na qual os visitantes podem entrar. Foi projetado para funcionar como uma (casa) ou abrigo, proporcionando espaço para a transformação subversiva e a descoberta da alegria potencial de uma revolução pacífica, democrática e não violenta. No interior, o espectador encontra seis figuras pintadas à altura de Vicuña, uma por painel, entre eles: uma poetisa, um ativista comunitário, uma guerrilheira norte-vietnamita e uma pessoa do futuro liberta do consumo capitalista. No lugar de cada rosto, Vicuña colocou um espelho, permitindo que os espectadores se vejam transformados, por meio do reflexo, nesses personagens.

38

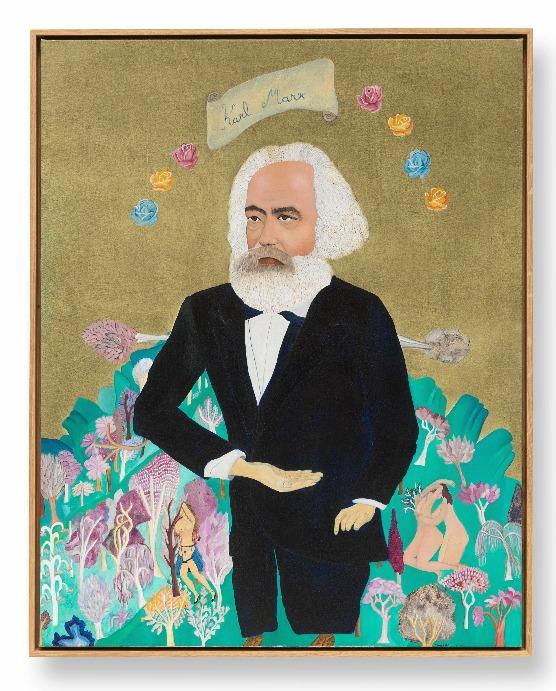

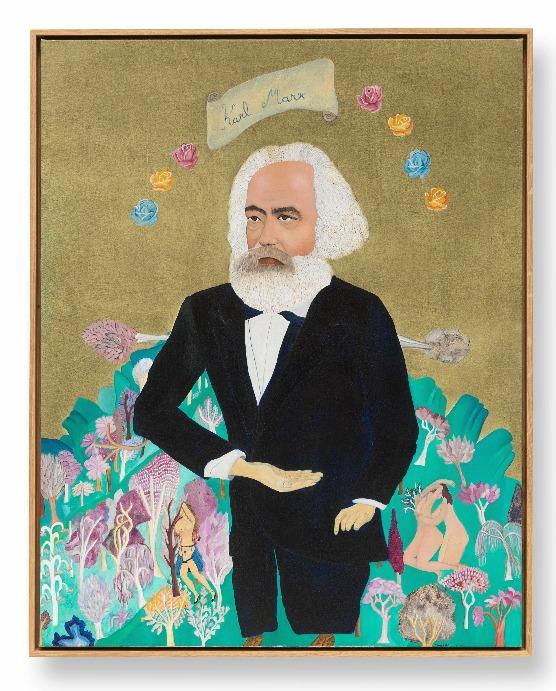

PENSAMENTO

O retrato de Karl Marx, filósofo alemão e ideólogo do comunismo, pertence à série (1972), que inclui figuras políticas masculinas Vladimir Lenin e Fidel Castro, retratados dançando com Salvador Allende. Os retratos de Vicuña desses homens evocam imagens de ícones religiosos, mas, em vez de glorificá-los, ela subverte os sistemas patriarcais que eles defendem. Aqui, Marx é mostrado em um jardim de delícias eternas onde corpos homossexuais amorosos comungam com a natureza. Para Vicuña, gênero e diversidade sexual eram intrínsecos à revolução; ela disse, em 1974: “O socialismo tem que ser caloroso e erótico”. Ela também coloca as mãos de Marx na posição de um mudra budista, sinalizando a iluminação e o compromisso com a libertação.

Acima: Karl Marx, 1972.

À esquerda: Biombo casita para pensar qué situación real me conviene, 1971.

Courtesy the artist and Lehmann Maupin. Foto: © Cecilia Vicuña.

39

Sueño (Los indios matan al papa), 1971. Collection MALBA. Foto: © Cecilia Vicuña.

Sueño (Los indios matan al papa), 1971. Collection MALBA. Foto: © Cecilia Vicuña.

LIBERTAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

Vicuña usa a pintura como ferramenta de decolonização para imaginar outros mundos onde as populações indígenas, negras e femininas, historicamente oprimidas das Américas, possam se tornar agentes de liberdade, mudança e transformação de sociedade. A cena mostrada em vem de um sonho da artista em que o tio dela, o poeta Miguel Vicuña, a alerta: “Cecilia: a Revolução começou! Todos os índios em todas as Américas estão se levantando em armas e mataram o Papa!”. Em um texto escrito para acompanhar a pintura, Vicuña acrescenta: “Há muito que esperava este dia. Os índios vão se organizar para defender suas terras e recuperar sua dignidade e mundo e no sonho, estava acontecendo. Eu pulo e danço de alegria.” A pintura apresenta um elenco de figuras de uma série de grupos indígenas do México, Guatemala, Chile, Peru, Bolívia e Brasil, todos apontando suas flechas para a imagem do Papa Paulo VI, que liderou a Igreja Católica de 1963 a 1978. é a resposta de Vicuña a cinco séculos de violência, colonização e tentativa de erradicação de culturas indígenas nas Américas por meio de conversão religiosa forçada e evangelização. Já o título da obra , descreve seu tema, a (que significa alguém originário do litoral), como mulata, termo que hoje é considerado depreciativo, mas, na época, era usado na costa caribenha colombiana como conotação positiva para significar negros afro-latinos e pessoas de raça mista. Mais recentemente, algumas comunidades afrolatinas reivindicaram a palavra como um sinal de empoderamento. Produzida enquanto Vicuña morava na Colômbia, a pintura apresenta uma lutadora negra retratada como uma figura materna inaugurando uma transformação do mundo. A metade direita da pintura ilustra o mundo atual dominado pelos homens e a metade esquerda mostra uma realidade alternativa com um tipo diferente de insurreição, visualizando um mundo liderado por mulheres, onde elas são encarregadas de cultivar a terra e administrar a indústria, e onde revolucionárias e bailarinas coexistem em harmonia. La mulata costeña de Colombia, ca. 1977. Courtesy the artist and Lehmann Maupin. Foto: © Cecilia Vicuña.

43

Liderezas (Indigenous Women Leaders), 2022. Courtesy the artist and Lehmann Maupin. Foto: © Cecilia Vicuña.

EXTINÇÃO E LUTA PELA VIDA

Especialmente feita para essa exposição, reconhece o papel vital das lideranças indígenas como ativistas ambientais e guardiãs dos recursos naturais e do conhecimento indígena. A pintura homenageia sua força e evidencia sua vulnerabilidade, retratando entre o grupo duas ativistas que foram assassinadas. No topo, aparece Berta Cáceres, líder lenape de Honduras que, em 2016, foi morta a tiros em casa por seu trabalho de resistência à construção de hidrelétricas no rio Gualcarque, que é sagrado para a população indígena local. À sua direita, está María Taant, uma líder e ativista Shuar do Equador, morta em um incidente de atropelamento devido às objeções dela à mineração na Amazônia. As outras três mulheres retratadas são ativas em causas ecopolíticas cruciais hoje como Nemonte Nenquimo, no centro, uma ativista indígena da Nação Waorani na Região Amazônica do Equador, que, em 2019, liderou uma campanha que conseguiu proteger 500 mil acres de floresta amazônica e território

45

47

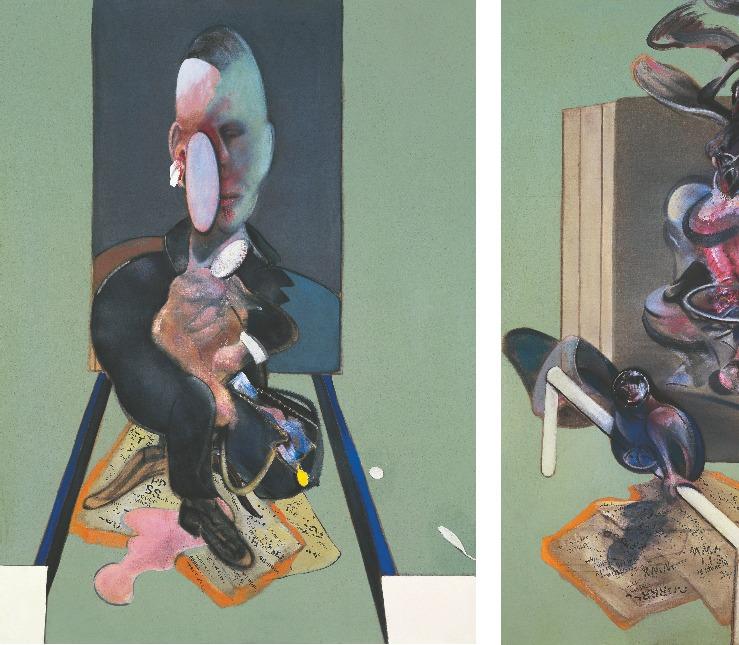

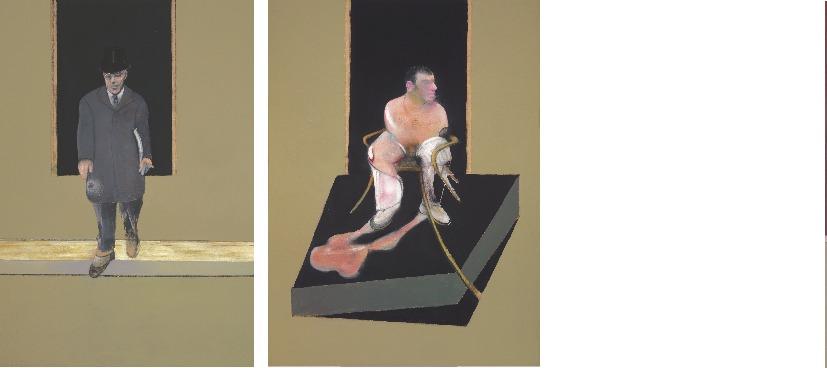

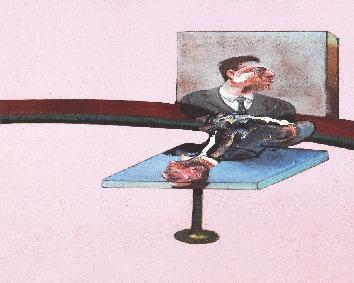

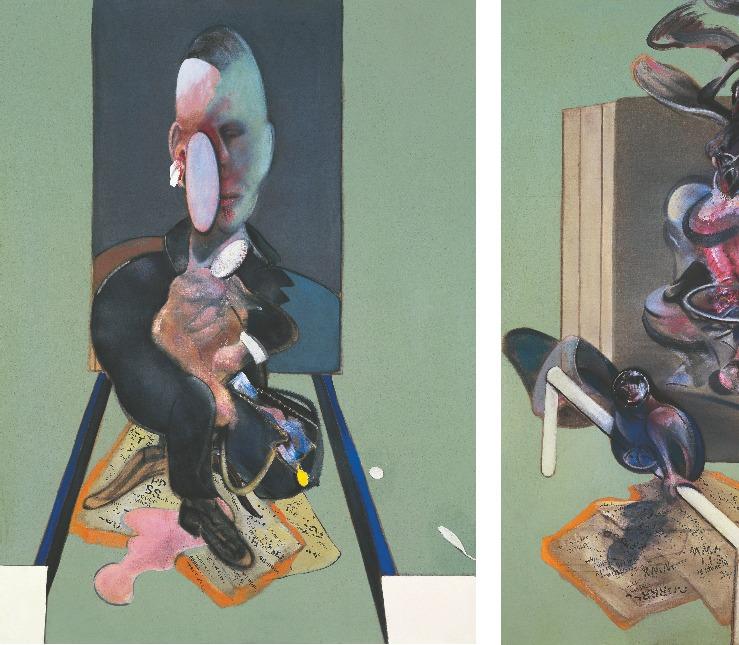

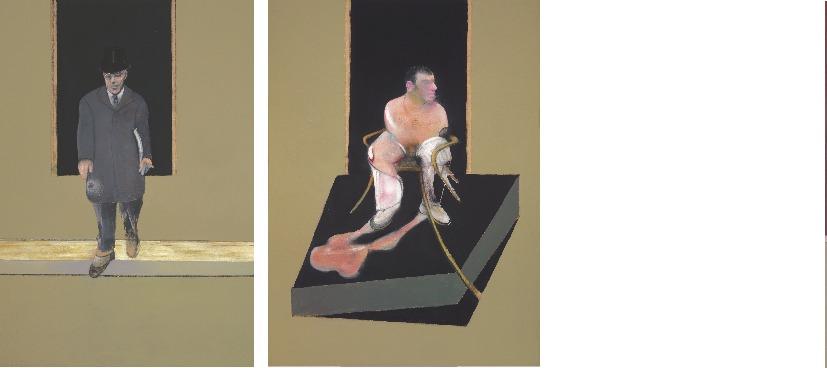

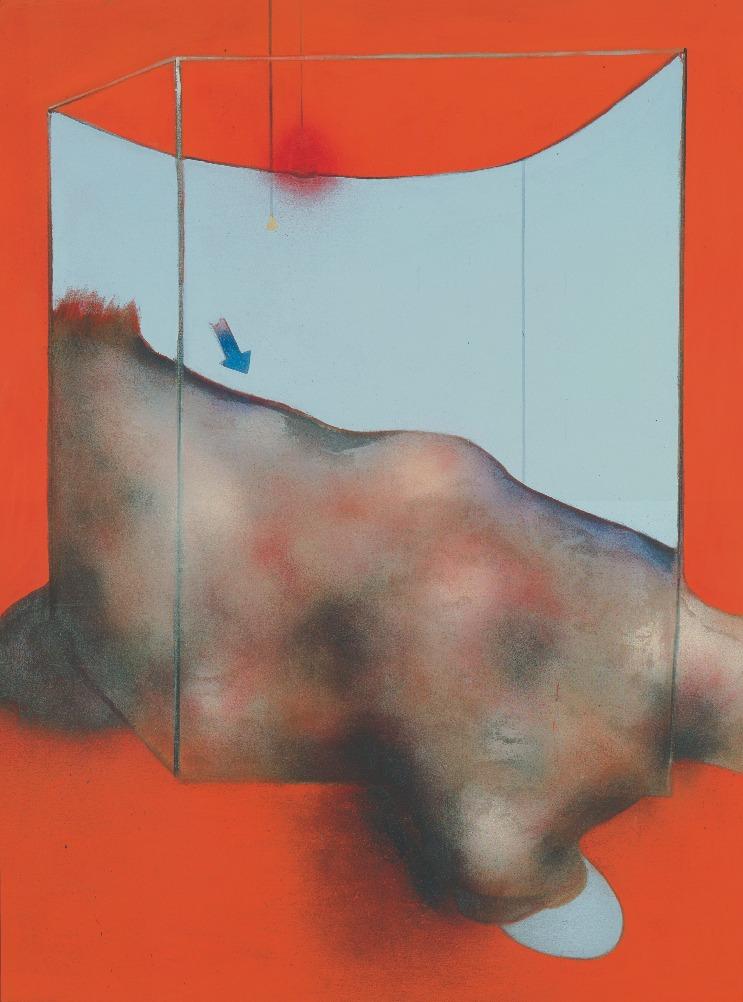

FRANCIS BACON

FRANCIS BACON

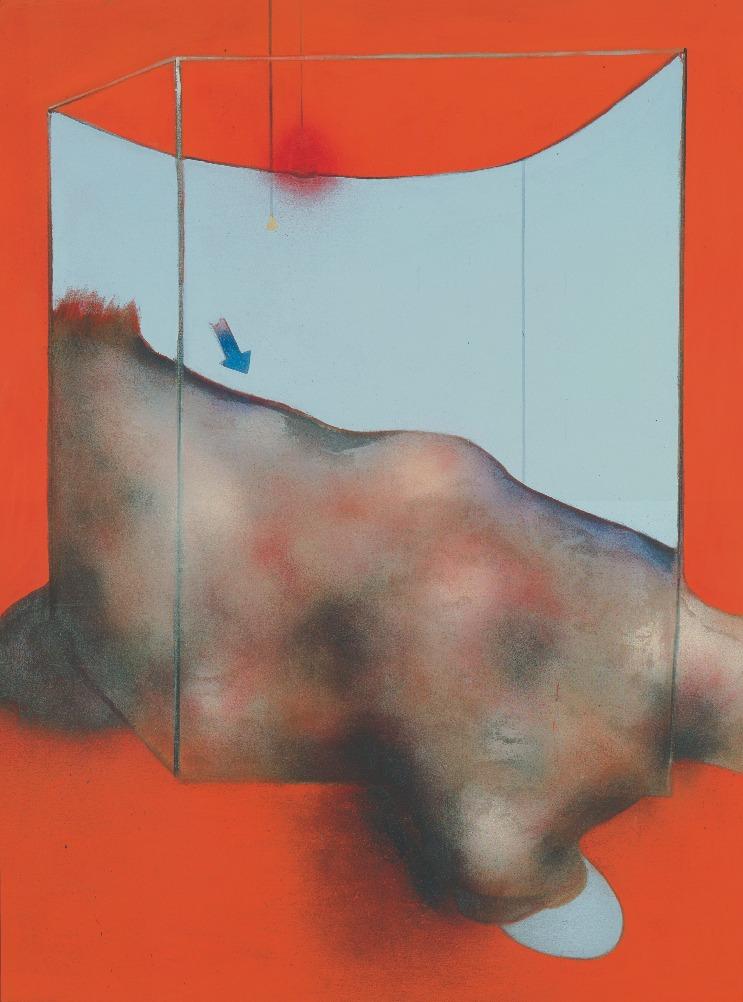

In Memory of George Dyer, 1971 © The Estate of Francis Bacon /All rights reserved / Adagp, Paris and Dacs, London 2019 Dacs/Artimage 2019. Foto: Hugo Maertens

ALTO RELEVO

MEGA EXPOSIÇÃO, NO MASP, CELEBRA AS OBRAS DE FRANCIS BACON PRODUZIDAS NAS ÚLTIMAS DÉCADAS E EXIBE A INOVADORA EXPLORAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE GRANDES NOMES DA LITERATURA EM SUAS PINTURAS

POR ELISA MAIA

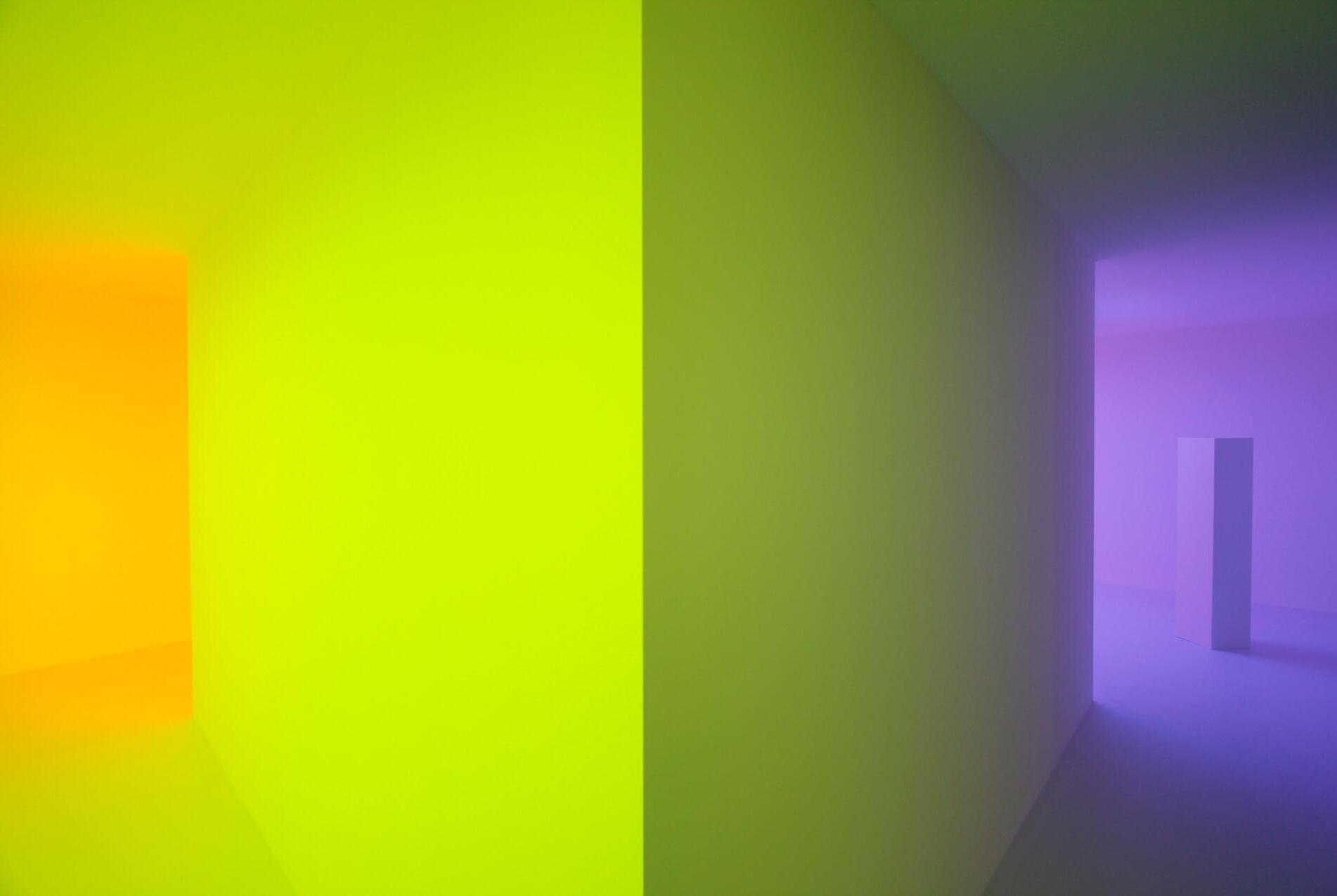

Poucos pintores do século 20 se opuseram de forma tão marcada às interpretações de suas telas e, no entanto, tiveram e continuam tendo seu trabalho tão analisado quanto Francis Bacon. Uma das leituras filosóficas mais conhecidas de sua obra é a que enfatiza o vazio característico do existencialismo francês. Algumas de suas figuras certamente evocam as ideias de tormento, claustrofobia e falta de sentido encontradas em alguns textos existencialistas, como (1944), de Sartre. Atribui-se, ainda, o sucesso de Bacon na França à permeabilidade que sua pintura demonstra em relação aos valores emblemáticos da trilogia – a “santíssima Trindade” das letras francesas nos anos 1970 e 1980. Afirma-se que, por meio da subversão de símbolos religiosos, Bacon teria construído uma representação visual de mundo sem Deus.

Em um contexto em que a proeminência cultural de Paris era disputada por Nova York e a pureza da pintura havia se tornado um dos mitos modernistas representantes de um suposto triunfo da arte norteamericana, Bacon se voltou para a cidade de Baudelaire e Breton. Esta, por sua vez, correspondeu generosamente às expectativas do pintor. De Michel Leiris a Deleuze, passando por Didier Anzieu, Jacques Dupin e Claude Simon, a lista de

50

Triptych, 1970 © The Estate of Francis Bacon /All rights reserved / Adagp, Paris and Dacs, London 2019 Dacs/Artimage 2019. Foto: Hugo Maertens

51

pintor. De Michel Leiris a Deleuze, passando por Didier Anzieu, Jacques Dupin e Claude Simon, a lista de entusiastas de sua obra é tão extensa que Serge Lasvignes, presidente do Pompidou, considera-a uma parada poética obrigatória em sua cultura. No entanto, nas várias entrevistas que concedeu ao crítico inglês David Sylvester, entre 1962 e 1986, Bacon não parou de enfatizar que suas imagens não buscavam comunicar mensagem filosófica alguma sobre a condição humana – “eu não estou

52

Triptych, 1976

© The Estate of Francis Bacon /All rights reserved / Adagp, Paris and Dacs, London 2019 Dacs/Artimage 2019. Foto: Prudence Cuming Associates Ltd

dizendo nada”, declarava. Quando questionado sobre a recorrência de figuras que gritam em suas pinturas, Bacon a justificava dizendo-se obcecado pelo formato da boca e dos dentes – “eu gosto do brilho e da cor que se projetam da boca, e sempre desejei, de certa forma, pintá-la como Monet pintava um pôr-do-sol.” Sobre o tema da crucificação, que também aparece muitas vezes em sua obra, Bacon rechaçava as analogias religiosas e dizia que a imagem o remetia aos matadouros de animais, cheios de

cadáveres, cuja “beleza incrível do colorido das carnes” ele não podia deixar de notar. “Sempre fui muito tocado pelas imagens de abatedouros... Claro, nós somos carne, somos carcaça em potencial. Sempre que entro em um açougue, penso que é surpreendente eu não estar ali no lugar do animal”. Bacon conseguiu retratar como poucos a profunda animalidade que habita em cada um de nós. Colecionador de imagens de animais, cujos movimentos ele imprimia em suas representações do movimento humano, Bacon criou

53

poem,

inspired by T.S

Agoniste, 1967 © The Estate of Francis Bacon /All rights reserved / Adagp, Paris and Dacs, London 2019

Foto: Cathy Carver

expressões memoráveis das zonas de indiscernibilidade e da identidade profunda entre o homem e o bicho.

Pintor da intensidade, das sensações viscerais, de figuras deformadas pela força invisível dos afetos e de corpos que parecem se dobrar ao esforço, à dor ou à angústia, Bacon sempre manifestou seu desejo de produzir imagens que apelassem aos nervos e não à inteligência. Queria provocar “sensações” que rompessem o sistema de representação e afetassem direta e violentamente o “sistema nervoso” de seu espectador, ou, como colocou Paul Valéry, criar imagens que “proporcionassem emoções sem o tédio da comunicação”. Contemplar um ringue

Triptych

Eliot’s

Sweeney

Triptych

Eliot’s

Sweeney

de boxe pintado por Bacon, portanto, não nos torna espectadores de luta alguma porque, tragados para dentro do espaço pictórico, somo nós que levamos o soco. Das imagens de um catolicismo sombrio e misterioso criadas por Diego Velázquez, às perspectivas fragmentadas de Picasso, a lista de influências artísticas de Bacon foi reiteradamente identificada pelos estudiosos de sua obra. O próprio pintor não só costumava mencioná-las nas entrevistas, como em alguns casos específicos chegou a lhes dedicar séries inteiras. Sabe-se que muitas das figuras de nus masculinos que Bacon pintou partiram das fotos de lutadores feitas por Eadweard Muybridge, e essa referência

voluptuosos que já foram produzidos nas artes plásticas”. É conhecida também a enorme admiração dele pela imagem da babá que grita no filme de Eisenstein, (1925) – “o melhor quadro de grito humano que já se fez no mundo” –, e que, juntamente com , de Poussin, acompanhou-o por toda a vida dele como uma referência para os muitos gritos que pintou. Outro exemplo singular são os retratos de papas que Bacon produziu por mais de três décadas, usando como ponto de partida imagens da pintura (1650), de Velázquez. Obcecado pela tela do mestre espanhol, Bacon pintou mais de 30 versões do retrato e, no entanto, quando esteve em Roma, não quis vê-la ao vivo.

Menos conhecida que as referências visuais, mas não menos importante, é a coleção de livros que pautou em grande parte o pensamento de Bacon. O pintor lia ampla e vorazmente, e sua biblioteca, de tão vasta, tornou-se objeto de uma série de fotografias que Perry Ogden fez de seu estúdio. O artista que afirmou “não poder imaginar a vida sem literatura” trabalhava em meio a uma atmosfera caótica onde havia uma imensa coleção de livros espalhados em estantes e pelo chão – “sinto-me muito à vontade no meio do caos, porque ele me sugere imagens”, dizia. A intensa relação que o pintor estabeleceu com obras escritas orienta a curadoria da nova retrospectiva de Bacon no Centro Pompidou, em Paris. A mostra se propõe a olhar

56

Acima: Triptych Inspired by the Oresteia of Aeschylus, 1981.

À esquerda: Study After Velazquez's Portrait of Pope Innocent X, 1953.

© The Estate of Francis Bacon /All rights reserved / Adagp, Paris and Dacs, London 2019 Dacs/Artimage 2019. Foto: Prudence Cuming Associates Ltd.

para a trajetória de Bacon dirigindo o foco para a influência que autores como Ésquilo, Shakespeare, Balzac, Racine, Nietzsche, Bataille, Freud, Proust, T. S. Eliot, Lacan e Joseph Conrad, entre muitos outros, teve em sua obra. (1981) presta homenagem ao dramaturgo grego cuja tragédia ocupou um lugar especial em sua vida. Em 1985, em entrevista a um canal de televisão britânico, Bacon afirmou que a frase “o odor de sangue humano faz-me gargalhar”, da tragédia Eumênides, costumava lhe inspirar as mais excitantes imagens. Outra influência importante foram os poemas de T. S. Eliot, cujos versos Bacon podia recitar de cor. A tela (1988) espelha a construção fragmentada, a estrutura polifônica e a colagem de linguagens do poema (1921). Mas, embora não se conteste que certas pinturas foram inspiradas pelos poemas, é importante enfatizar que essa relação é desprovida da ideia de ilustração a que Bacon tanto se opôs. Não é a história em si que serve ao pintor de ponto de partida, mas a forma caleidoscópica, certa atmosfera e a potência de algumas imagens animalidade que habita em cada um de nós. Colecionador de imagens de animais, cujos movimentos

57

Three Portraits – Posthumous of George Dyer; Self-Portrait; Portrait of Lucien Freud, 1973. © The Estate of Francis Bacon /All rights reserved / Adagp, Paris and Dacs, London 2019 Dacs/Artimage 2019. Foto: Prudence Cuming Associates Ltd.

Three Portraits – Posthumous of George Dyer; Self-Portrait; Portrait of Lucien Freud, 1973. © The Estate of Francis Bacon /All rights reserved / Adagp, Paris and Dacs, London 2019 Dacs/Artimage 2019. Foto: Prudence Cuming Associates Ltd.

Triptych 1986-7 Cr87-01, 1986-1987. © The Estate of Francis Bacon /All rights reserved / Adagp, Paris and Dacs, London 2019 Dacs/Artimage 2019. Foto: Prudence Cuming Associates Ltd.

emancipadas de seu contexto original que implodem a coerência semântica do texto. São estes o desafio e a peculiaridade da abordagem curatorial assinada por Didier Ottinger: mostrar que a obra de Bacon foi marcadamente atravessada pela literatura sem, no entanto, ter se tornado narrativa. Sabe-se que um dos pilares da pintura modernista do século 20 foi o movimento de purificação da representação visual em relação à narrativa, representado pelo crítico de arte norte-americano Clement Greenberg e, mais especificamente, pelos textos que escreveu sobre a Escola de Nova York, que incluía nomes como Jackson Pollock, Barnett Newman e Mark Rothko. Em seu ensaio (1940), Greenberg resgatou as fronteiras estabelecidas pelo alemão Gotthold Lessing no século 18 como uma estratégia para pensar a importância das noções de pureza dos gêneros e especificidade dos meios característicos de cada arte. Impunha-se naquele momento um mutismo à pintura, que deveria aceitar voluntariamente as limitações de seu meio, concentrando-se apenas no que lhe seria específico: cores e formas sobre uma superfície bidimensional. “É em virtude de seu meio que cada arte é única e estritamente ela mesma. Para restaurar a identidade de cada arte, a opacidade de seu meio deve ser enfatizada”, ensinava Greenberg. O que estava sendo proposto, portanto, era o divórcio radical entre literatura e pintura, o sacrifício de todo “tema”, “anedota” ou “mensagem” em benefício de uma pintura autônoma e absolutamente abstrata, marcada por seu rigor formal. Manet, cuja indiferença insolente a seu tema se mostrara tão revolucionária quanto a própria técnica impressionista, havia isentado a pintura da

60

Triptych May- June 1973, 1973 © The Estate of

and Dacs, London 2019 Dacs/Artimage 2019.

responsabilidade de expressar o conteúdo mitológico, religioso ou histórico que por séculos pesara sobre os pintores clássicos e acadêmicos. Aberta essa porta, alguns anos depois, a pintura moderna estava enfim livre para consistir em uma experiência puramente ótica, livre de elementos figurativos e explicações textuais. Assim como seus contemporâneos, Bacon também desejou escapar da narrativa. Queria produzir imagens que não contassem história alguma, que não tivessem qualquer “faceta novelística” e, no entanto, nunca pintou um quadro abstrato em sua vida. Quando Sylvester lhe perguntou se não sentia vontade de fazê-lo, respondeu: “Uma das razões por que não gosto da pintura abstrata, ou por que ela não me interessa, é que, a meu ver, a pintura é uma dualidade, e a pintura abstrata é uma coisa inteiramente estética. Está unicamente interessada na beleza de suas padronagens e de suas formas.” O filósofo Gilles Deleuze, em seu ensaio seminal (1981), um dos trabalhos mais influentes sobre o tema até hoje, afirmou que só há duas vias possíveis para se escapar do figurativo: “em direção a uma forma pura, por abstração, ou em direção a um puro figural, por extração ou isolamento”. Para ele, a singularidade de Bacon foi ter tomado a segunda via, alcançando uma pintura que conseguiu se livrar de toda narratividade mantendo-se, ainda, figurativa – “Bacon não parou de fazer figuras que não contam história alguma”, escreveu Deleuze. Suas telas não têm “personagens”, mas “figuras” e, em geral, elas estão isoladas dentro do espaço de um cubo, de um paralelepípedo de vidro, de um portal ou de um ringue de boxe. O que ocupa o resto do quadro são grandes superfícies

61

Francis Bacon /All rights reserved / Adagp, Paris

Foto: Prudence Cuming Associates Ltd.

dela. Não há nos quadros de Bacon relação de profundidade – “tentei tornar as sombras tão presentes quanto a Figura”. O enclausuramento dos corpos, bem como a decisão de retratar apenas uma figura em cada tela, são, segundo o próprio pintor, estratégias para conjurar o caráter necessariamente narrativo que as figuras teriam se não estivessem sozinhas. “No momento em que há várias figuras em uma mesma tela, as pessoas começam a elaborar uma história. E, no instante em que a história está pronta, o tédio se instala; a história fala mais alto do que a pintura”, afirmava. Não havendo mais história a ser contada, libertas, enfim, de sua função representativa, as figuras entram em relação direta com uma ordem de sensações. Nesse sentido, a forma tríptica sem dúvida se impõe como um desafio, pois, embora seja necessário que haja relação entre as partes separadas, essa relação não deve ser lógica, progressiva ou sequencial. Por isso Bacon se opunha de forma tão resoluta a que se enquadrassem as três telas em uma mesma moldura, pois não abria mão do corte vertical entre eles.Isolados, os corpos parecem tentar escapar pelos buracos que fazem parte deles mesmos ou de seu entorno. Uma figura que se debruça sobre a pia parece querer escorrer pelo ralo, enquanto outra espera ser aspirada pela ponta do guarda-chuva. As figuras que gritam parecem querer escapar pela boca. E, nesse esforço, a figura se contorce, encolhe-se e se deforma. As imagens de Bacon celebram os excessos que vazam para além de uma suposta unidade corporal. Os fluidos, as manchas, as sombras não podem mais ser contidos pelo invólucro do corpo, mas, ao contrário, escorrem e se destacam dele. Bacon sabe que o corpo é composto também por substâncias fantasmáticas, elementos que, por sua natureza, não podem ser aprisionados em uma imagem e, ainda assim, toma para si o desafio de criar pinturas que expressem essa impossibilidade. “Como podemos transformar nosso corpo, nossa experiência entre o nascimento e a morte, em imagem?” – perguntava. Esse questionamento aponta para a obsessão de Bacon pelos espelhos, mais especificamente, para sua obsessão pelo intervalo necessário entre o corpo que se olha e a imagem que é refletida. Os espelhos de Bacon são de uma ordem singular, uma vez que subvertem sua função habitual de refletir um ideal de inteireza e completude do sujeito. Em vez disso, retornam ao espectador a imagem fragmentada de um corpo que sangra, que se despedaça e às vezes se apresenta na iminência de se dissolver no espaço pictórico.

62

Oedipus and the Sphinx after Ingres, 1983 © The Estate of Francis Bacon /All rights reserved / Adagp, Paris and Dacs, London 2019 Dacs/Artimage 2019. Foto: Prudence Cuming Associates Ltd.

In Memory of George

© The Estate of Francis Bacon /All rights reserved / Adagp, Paris and Dacs, London 2019 Dacs/Artimage 2019. Foto: Hugo Maertens

Dyer, 1971

O tríptico de 1971, , explora esse fracasso do reflexo em coincidir com a figura que está em frente ao espelho. Em (1968), a superfície retangular reflete um rosto rachado ao meio, beirando o irreconhecível, sem deixar dúvidas, porém, de que se trata do companheiro de longa data do pintor, morto de overdose em Paris, em 1971, na véspera da exposição do Grand Palais, que consagraria a obra de Bacon internacionalmente. Desfigurados, os rostos retratados guardam pouca semelhança com a aparência das pessoas a quem declaradamente se referem, sem, entretanto, abrir mão dela completamente. “Retratista, Bacon é um pintor de cabeças, e não de rostos”, afirmava Deleuze.

A Sylvester, Bacon contou que sua obsessão era reconstituir uma imagem concreta “com o máximo de semelhança e de maneira mais irracional possível”, de forma que não se tratasse “somente de reconstituir a aparência da imagem, mas todas as áreas de sentimentos por ela inspirados.” Isso explica por que Lucian Freud, quando chegou ao ateliê para ter seu retrato pintado, encontrou a tela já quase terminada e descobriu que Bacon usou uma fotografia de Franz Kafka como modelo. Quando retratava seus amigos, o pintor preferia trabalhar sfias ou apenas a partir da memória, mas nunca com a presença deles em seu ateliê – “eu não quero praticar na sua frente a violência que eu lhes faço no meu trabalho, prefiro praticar essas violências às escondidas, o que na minha opinião permite registrar a realidade delas com mais clareza”, dizia. E o que não falta nas obras de Bacon são corpos esfolados, desmembrados, virados do avesso.

Study for Portrait (Michel Leiris), 1978. À direita: Sand Dune, 1983. © The Estate of Francis Bacon /All rights reserved / Adagp, Paris and Dacs, London 2019 Dacs/Artimage 2019. Foto: © Centre Pompidou, MnaMcci/Bertrand Prévost/Dist. RMN-GP

Ainda assim, declarando-se “profundamente otimista”, ele refutava a ideia muitas vezes repetida pelos críticos de que seja um artista do horror – “nunca procurei o horror”, afirmava, “o que eu poderia fazer para competir com todo o horror que vemos diariamente?”. E se há crueldade em suas telas, é porque ela faz parte da vida – “Qualquer coisa em arte parece ser cruel, porque a realidade é cruel.” Embora seus quadros sejam povoados de cadáveres e corpos mutilados, até em sua morte em 1992, em Madrid, Bacon não deixou de celebrar a vida: “Acho que a arte é uma obsessão pela vida e, afinal, como somos seres humanos, nossa maior obsessão somos nós mesmos.” Essas dualidades são parte essencial de uma obra que afirmou a ordem no caos, a criação na destruição, a beleza na violência e a vida na morte. Se pela boca de Hamlet, Shakespeare nos deixou a célebre indagação, “ser ou não ser, eis a questão”; a pintura de Bacon se propôs a lidar com um novo problema: “ser não ser”, é esta a questão.

Elisa Maia é doutorando do programa de Comunicação e Cultura da ECO-UFRJ.

FRANCIS BACON: A BELEZA DA CARNE • MASP • SÃO PAULO

• 22/3 A 28/7/2024

66

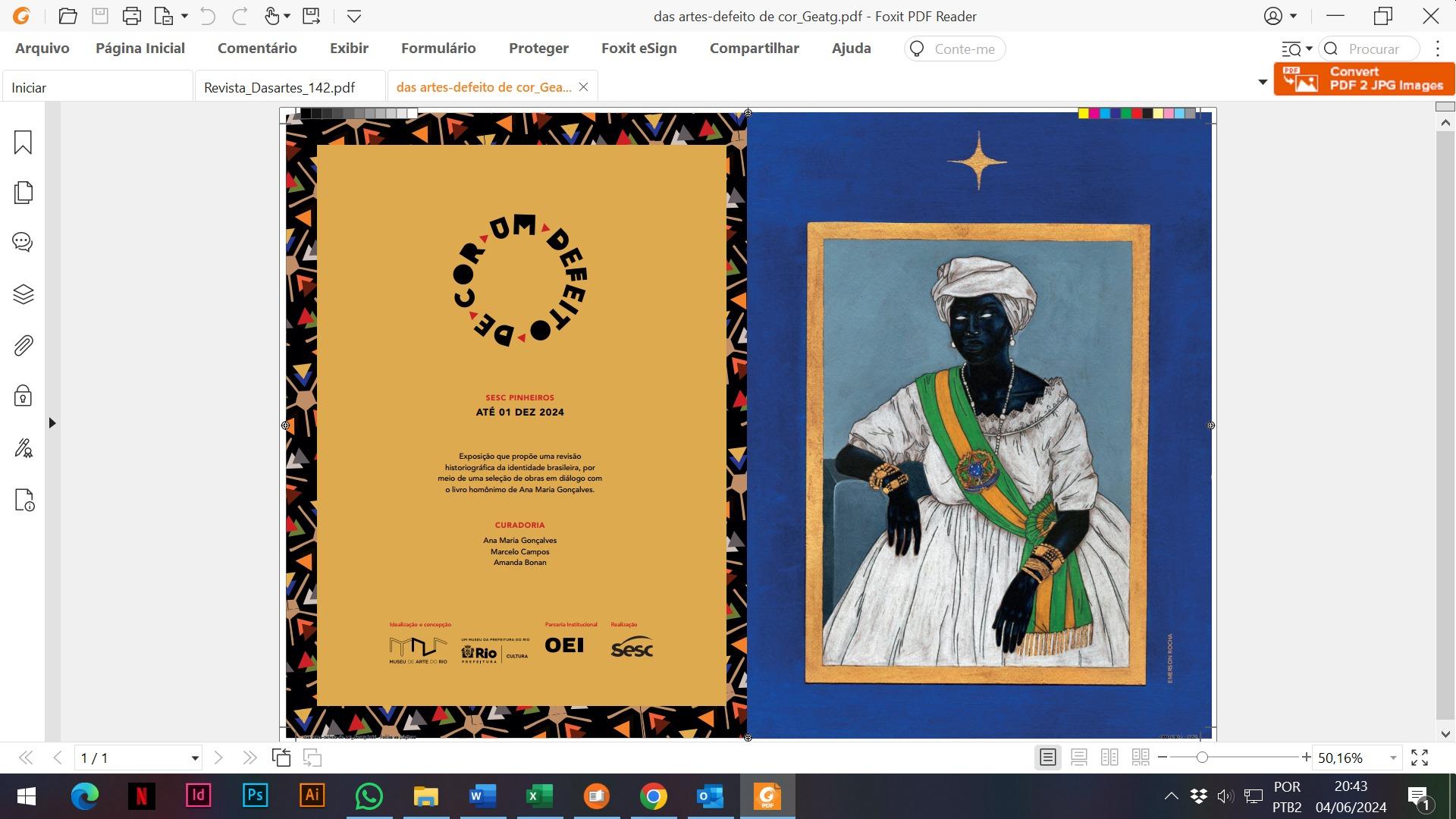

CARLOS

CRUZ-DIEZ

ENTREVISTA

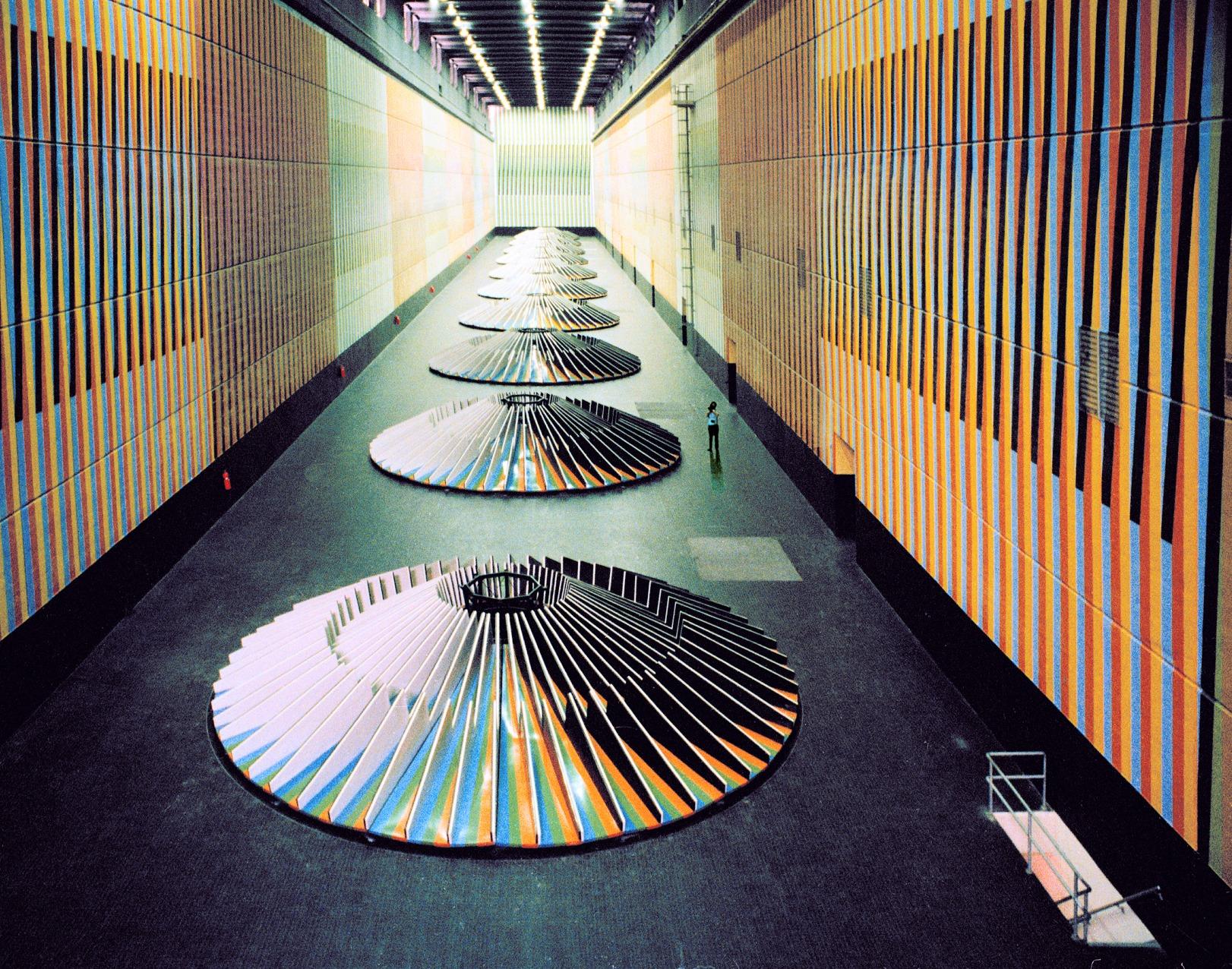

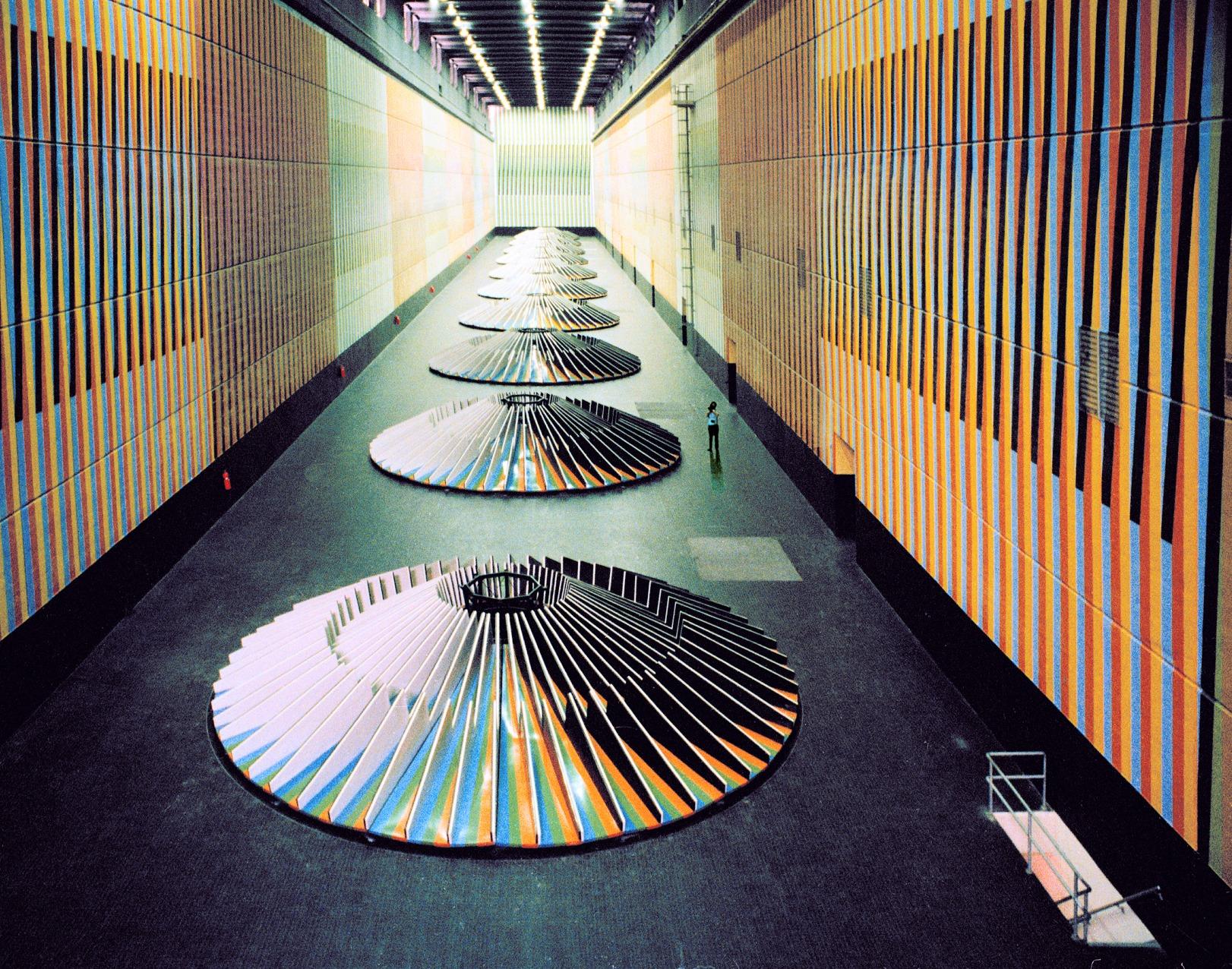

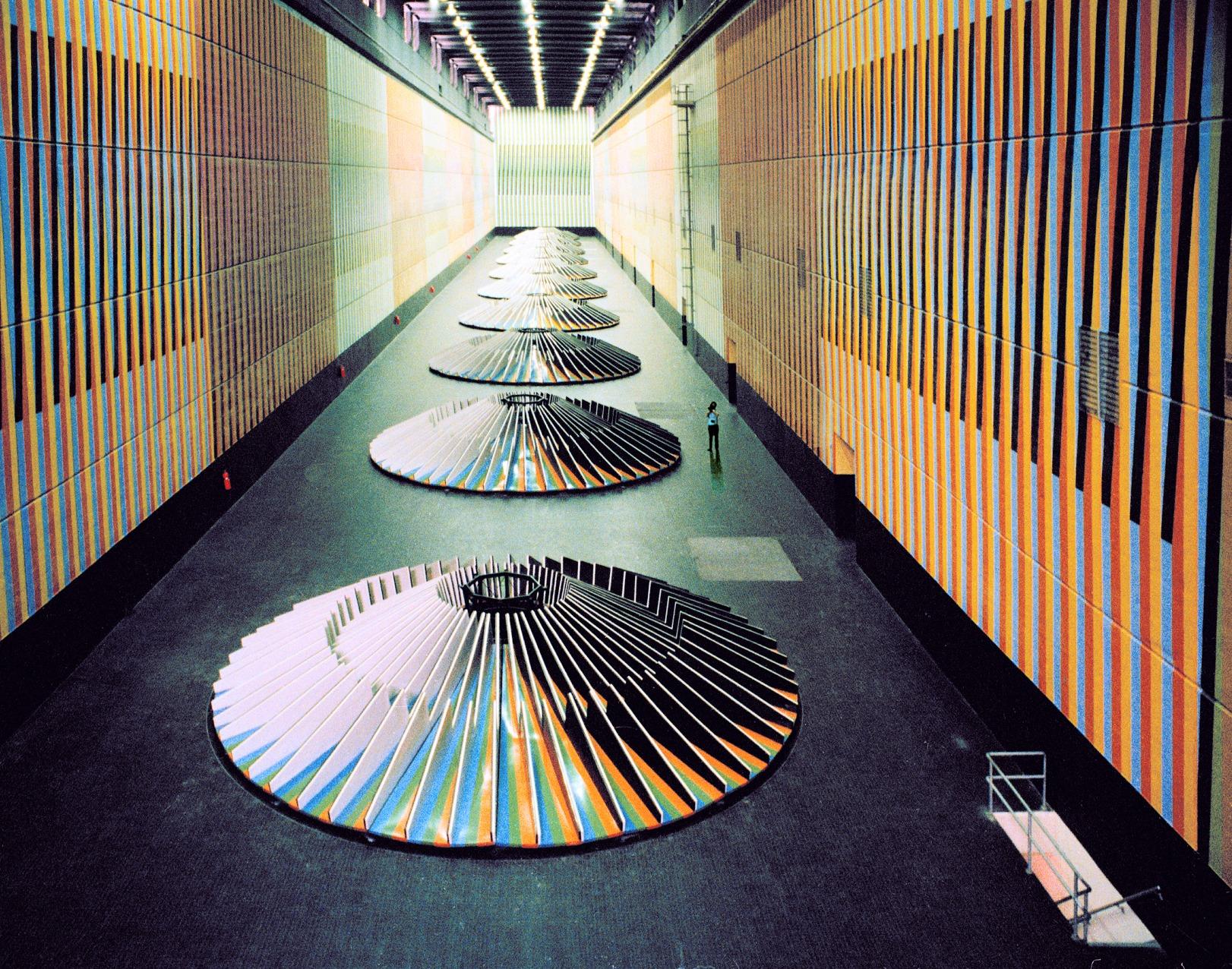

Vista da exposição no MOCA, 2011. Foto: Cruz-Diez Art Foundation. ,

CONSIDERADO UM DOS MAIORES ARTISTAS CINÉTICOS,OVENEZUELANOCARLOSCRUZ-DIEZ (1924-2019) GANHA EXPOSIÇÃO NO NOVO CENTROCULTURALBIENALDASAMAZÔNIAS,EM COMEMORAÇÃO

AO SEU CENTENÁRIO. REVEJA

ENTREVISTA EXCLUSIVA À DASARTES, ONDE O ARTISTA FALA DE SUA TRAJETÓRIA E CRIAÇÃO

POR REDAÇÃO

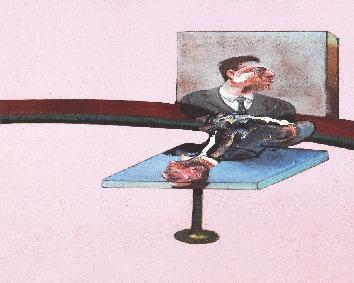

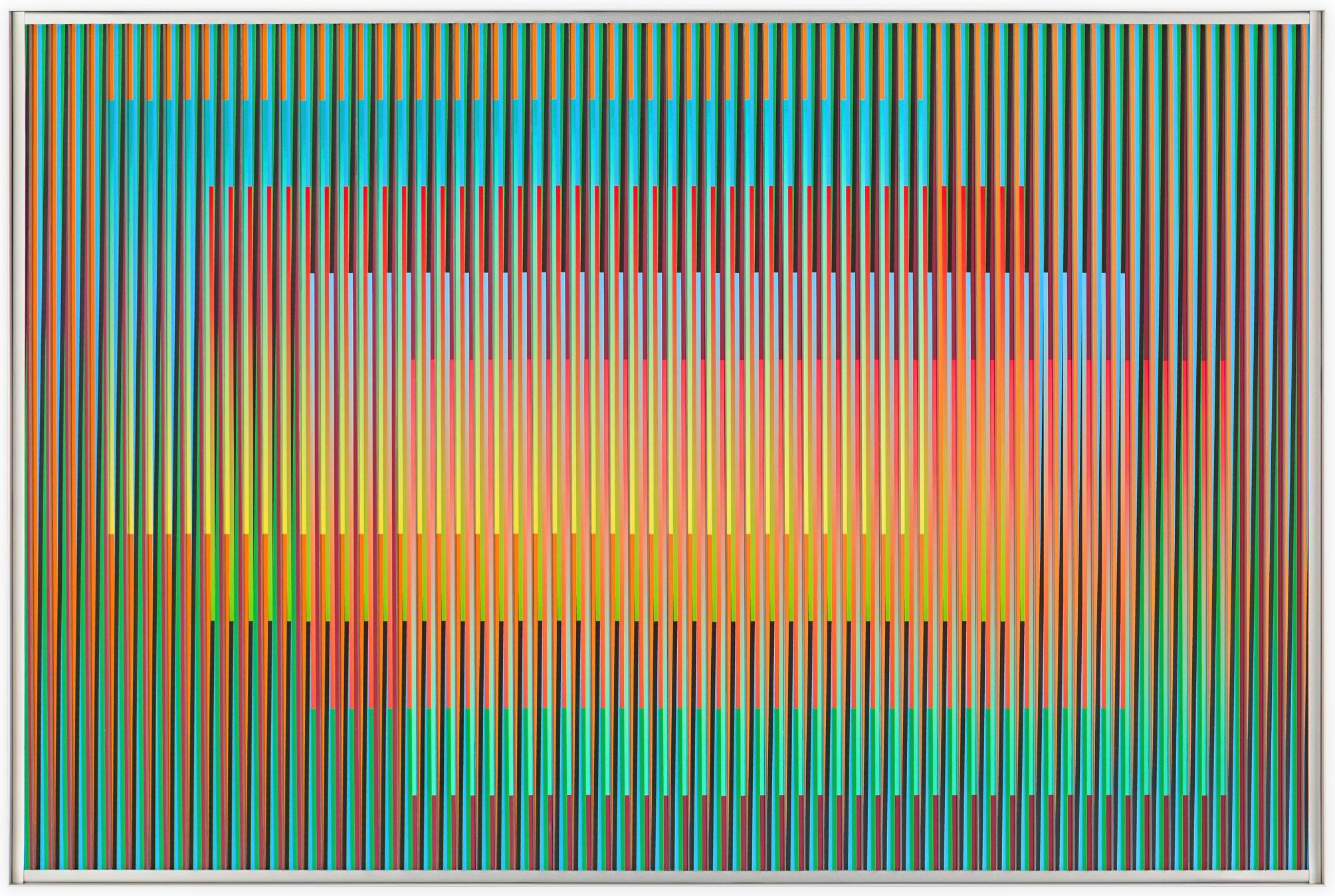

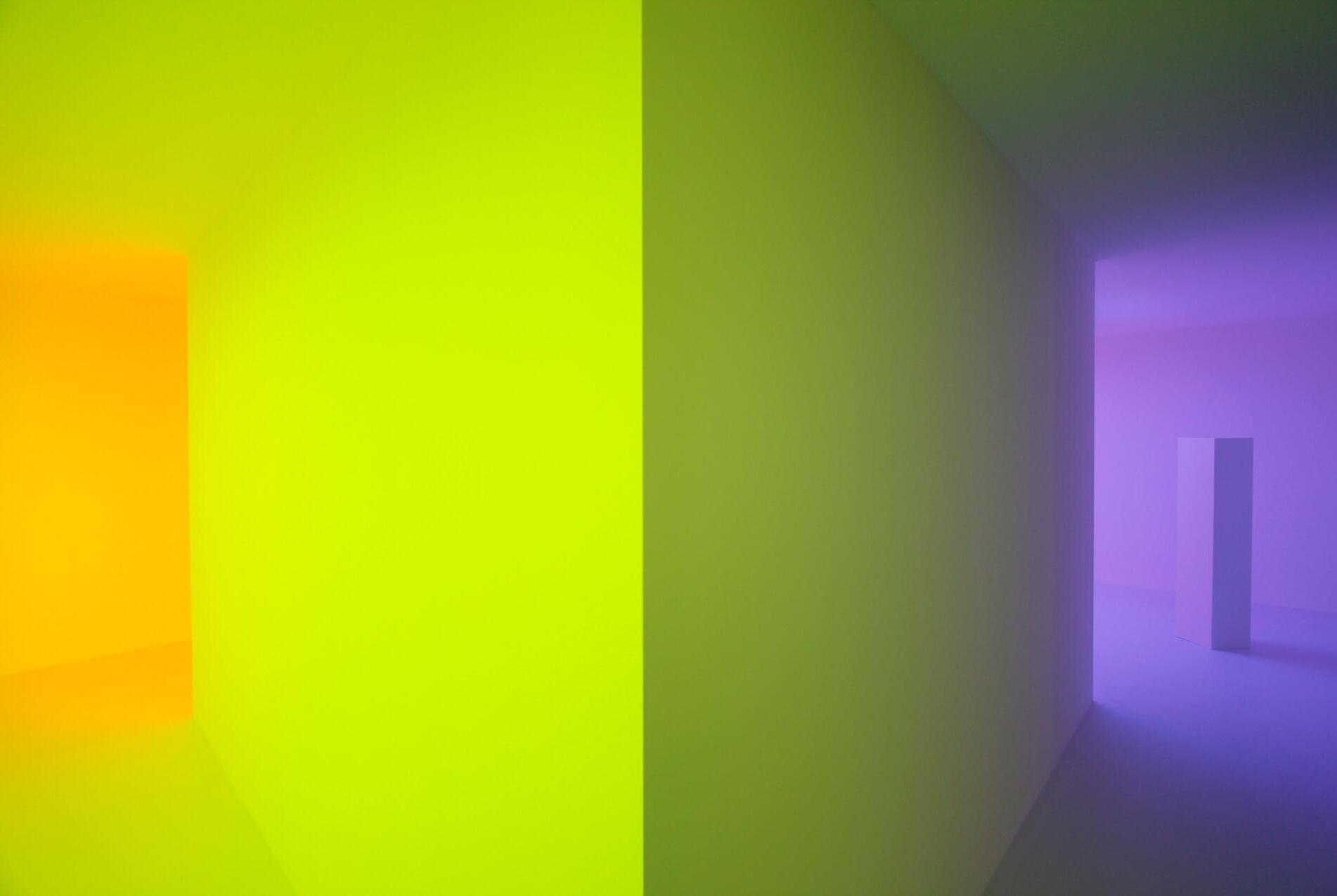

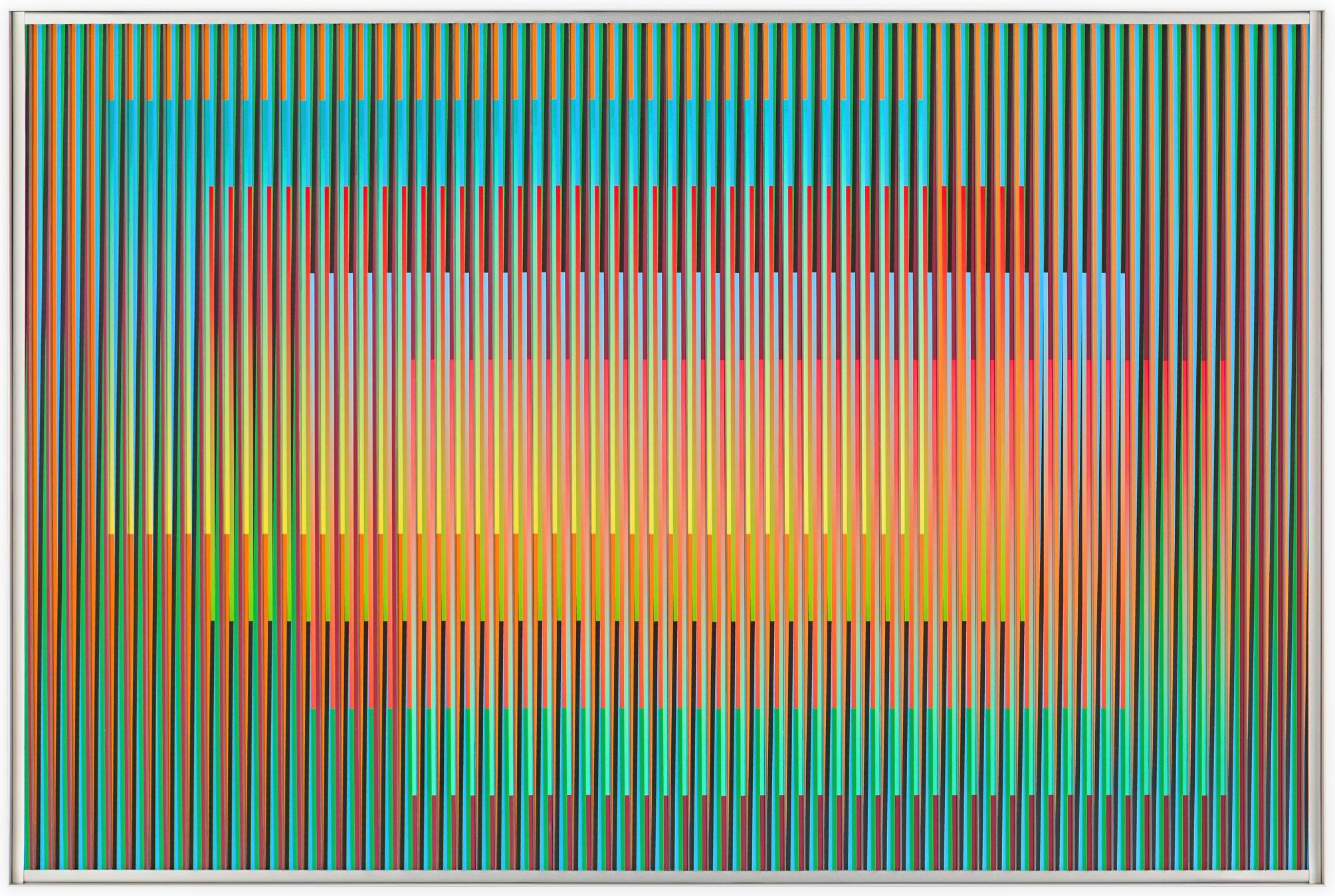

Esculturas e pinturas que mudam de acordo com os movimentos do espectador são a marca registrada de Cruz-Diez, artista venezuelano pioneiro da arte cinética. Febre no mercado de arte, com preços que dispararam nos últimos anos, seus trabalhos vão além das conhecidas pinturas com faixas de cores. Além delas, algumas de suas esculturas e seus ambientes cromáticos, enormes instalações em que as cores se movem criando efeitos visuais fizeram parte da exposição na Pinacoteca do Estado de São Paulo, em 2012, que também incluiu raros trabalhos figurativos do começo da carreira do artista. Também em 2012, o efeito Cruz-Diez ganhou dimensões monumentais com sua intervenção no Marlins Stadium, em Miami, EUA. Talvez as passarelas onde foram aplicadas as faixas de cor do projeto sejam o suporte perfeito para essa criação. Caminhando rapidamente em direção à entrada do estádio, é impossível não se deixar hipnotizar pela ilusão de movimento das cores.

70

Chromosat, Instalação no Centro Cultural Bienal das Amazônias, Maio 2024.

Foto: Lucas Santana.

St Quentin, 1980. Foto: Cruz-Diez Art Foundation.

St Quentin, 1980. Foto: Cruz-Diez Art Foundation.

Foto: Cruz-Diez Art Foundation.

Foto: Cruz-Diez Art Foundation.

FALE UM POUCO DE SEU TRABALHO E COMO ELE EVOLUIU ATRAVÉS DO TEMPO.

Minha obra é o resultado de uma ampla reflexão para levar cor ao espaço, uma cor que evolui com o tempo, como a própria realidade. Desde meus primeiros anos na Escola de Belas Artes de Caracas, perguntava-me se não existiria outra maneira de pintar. Por que a arte pictórica deve ser elaborada com cores aplicadas por um pincel sobre uma tela? Com aquela idade, não tinha nem a cultura nem a formação intelectual para dar respostas a minhas inquietudes. Foi ao longo dos anos, a partir de análises históricas, experiências e fracassos, que cheguei a estruturar um discurso sobre a cor na arte.

QUE ARTISTAS INFLUENCIARAM SEUS TRABALHOS?

Escolhi como ponto de partida o questionamento e o que chamo de equívocos da linguagem pictórica. Meu trabalho não é resultado de influências, mas de reflexões sobre o que os artistas do passado haviam pensado e analisado sobre a cor para estruturar seus discursos. Uma das pistas foi o equívoco dos impressionistas que, havendo descoberto a mobilidade da luz, a congelaram sobre o suporte estático da tela. Outra pista foi o caso de Malévich, que quis expressar em sua obra o conceito metafísico do nada. De fato, esse quadro, que queria ser precisamente a expressão do nada, é, em si mesmo, um objeto. Em Joseph Albers, a cor está detida no tempo. Cada uma de suas combinações é como a fotografia de um ser vivo, não é a realidade.

75

Physichromie 1877, 2013. Foto: Cruz-Diez Art Foundation.

QUAL O PAPEL DA COR NA ARTE CINÉTICA? COMO CONSEGUIU UMA SOLUÇÃO PARA TRANSPORTAR O MOVIMENTO PARA UM SUPORTE BIDIMENSIONAL?

O cinetismo é um dos movimentos fundamentais do século 20. A arte deixa de ser uma referência da realidade para se converter em realidade ela mesma, utilizando o tempo e o espaço reais como fundamento da invenção arte. Com exceção de alguns artistas do movimento, o discurso cinético é em branco e preto. Servir-me do movimento e de outras informações adquiridas através dos anos me permitiu manifestar outra proposta aos conceitos atrofiados que existem sobre a cor na arte. Cada traço de cor em uma tela se converte instantaneamente em um ato do

78

passado. E aqui reside a grande contradição, dado que a cor, fazendo-se e se desfazendo diante de nossos olhos, encontra-se sempre em um eterno presente. Tinha que encontrar uma maneira de manifestar em um discurso de artista a condição mutante da cor.

SUA EXPERIÊNCIA COMO DESIGNER GRÁFICO TEVE ALGUM IMPACTO SOBRE SUA OBRA?

A informação adquirida como designer gráfico foi fundamental na elaboração desses conceitos que descrevi. O conhecimento dos processos aditivos e subtrativos utilizados para multiplicação da imagem me pavimentou o caminho.

79

Vista de instalação Centro Cultural Bienal das Amazônias, Maio 2024. Foto: Luiz Fernandes.

Vista de instalação Centro Cultural Bienal das Amazônias, Maio 2024. Foto: Luiz Fernandes.

DO PONTO DE VISTA TÉCNICO, QUAL A DIFERENÇA ENTRE UMA FISICROMIA, UMA CROMOINTERFERÊNCIA, UMA CROMOSSA-TURAÇÃO E UMA TRANSCROMIA?

Todas essas propostas, realizadas em diversos suportes com diferentes soluções, têm o propósito de convidar o telespectador a desfrutar da cor se fazendo e se desfazendo em suas múltiplas manifestações. Descobrir a cor é como um acontecimento, uma circunstância, e não um fato consumado e absoluto.

PODE EXPLICAR POR QUE TRÊS DOS MAIORES ARTISTAS CINÉTICOS HOJE EM DIA VÊM DA VENEZUELA? HÁ ALGUM FATO NA HISTÓRIA DESSE PAÍS QUE AJUDE A ENTENDER A BASE DA ARTE CINÉTICA?

Depois da última guerra europeia, houve uma espécie de desejo coletivo de que a Venezuela entrasse na modernidade. Os pintores da minha geração foram à Europa buscar novos horizontes para sair da tradição impressionista de nossos professores. Outro detonador foi a Cidade Universitária de Caracas, desenhada pelo arquiteto Carlos Raúl Villanueva, que chamou os mais importantes artistas da época para integrar suas obras ao recinto universitário. Na verdade, penso que foi uma coincidência histórica, como foram o construtivismo russo, o impressionismo e o surrealismo. Ninguém combinou e ainda assim em todos surgiu um elemento comum: a luz...

O QUE PODEMOS ESPERAR DE SUA CRIAÇÃO PARA O FUTURO?

Todo o artista faz o que pode. Eu cheguei até aqui e, como sou artista, nunca acreditarei já ter dito a última palavra.

CARLOS CRUZ-DIEZ:

CARLOS CRUZ-DIEZ:

AMAZÔNIAS • BELÉM • 15/5 A 9/9/2024

RGB: AS CORES DO SÉCULO • CENTRO

CULTURAL BIENAL DAS

Madrid, 1991. Foto: Cruz-Diez Art Foundation.

83

Resenhas,

REVOADA: O PAVILHÃO SECRETO EM VENEZA

POR GABRIEL MORENO E JOANA AMORA

POR GABRIEL MORENO E JOANA AMORA

Quando chegamos no porto do Lido, naquela Segunda Feira 15.4, claramente estávamos longe do glamour carnavalesco veneziano. Barcos de todos os tamanhos se revezavam no transporte de caixas de madeira com obras de arte, cadeiras imperiais, arranjos de flores e no nosso caso: sacos e mais sacos de comida. No vaporetto que passava, a barca pública veneziana, a identidade visual da Bienal já estampava a lateral da embarcação,”Stranieri Ovunque”, “Foreigners Everywhere”, ou “Estrangeiros em Todo Lugar” se lia em variadas línguas. Depois de correr para pegar o vaporetto, e tentar desvendar os mistérios do transporte com a ajuda de uma italiana de nossa equipe. Depois de atravessar a Veneza delirante de sua multidão de turistas perdidos, se opondo ao fluxo constante de trabalhadores estressados. Depois de ver uma nesga de canto do Giardini da Bienal, com as cores pulsantes da pintura dos Makhu na fachada do pavilhão central. Pousamos na Ilha secreta.

84

Revoada é um movimento que surge de um sonho coletivo, que vai se tecendo em muitas noites. Uma plataforma de união, intervenção, pesquisa, vivência e troca entre artistas, pensadores e produtores do sul global. Uma missão. Convidados a nos unir ao chamado do Grande Pássaro junto a liderança e artista do pavilhão brasileiro Célia Tupinambá, chegamos em Veneza, atendendo o chamado dos ancestrais, e prontos para alimentar seus espíritos. Iniciativa da organização globalista de estratégias decoloniais Plan D e da produtora brasileira Guatá –Caminhos da Arte.

O chamado ecoou tão alto que tudo até aquele momento parecia conspirar para a nossa presença. Ainda que sem convites, sem ingressos, esperando os nossos artistas convidados passarem por uma sabatina de voos cancelados, conexões sem fim, inspeções racistas em aeroportos e aquele protocolo de acolhimento padrão a corpos racializados, o que infelizmente não é exclusivo do território europeu.

À esquerda: Edinson Quiñones, Célia Tupinambá, Aimema Uai, Estefania García. Foto: Carolina Leal. Abaixo: Artistas na abertura do pavilhão do Brasil. Foto: Joana Amora.

85

Jornadas que partiram desde: Vale do Cauca, Bogotá, La Chorrera, Rio de Janeiro, Salvador, Berlim, Roma e Marselha, se encontraram na ilha secreta para nutrir seus corpos, mentes e alimentar os espíritos ancestrais com fogo, canto, medicina e comida. Vivemos lá movidos por uma missão intercultural, que vai de embate à uma visão colonizada daquilo que foi roubado dos povos originários. Das suas práticas cotidianas, passando pelas simplicidades da forma de comer, sentir o chão com os pés desnudos, à complexidade das medicinas naturais e do tempo da vida ritualizado.

Uma das cicatrizes evidentes da violência colonial é simbolizada pelos artefatos sagrados: presos em museus europeus como resultado da colonização da chamada América Latina. Cada um desses “objetos” são deuses, abuelos, mayores, ancestrais, sequestrados, e expostos como troféus/ tesouros frutos de expedições de saqueio. Como no caso brasileiro acontece com os Mantos Tupinambás, trancados em Museus Europeus, e tantos outros deuses e símbolos sagrados.

Ao longo de 1 semana de residência, trocamos muitos afetos, crenças e rituais, em um exercício de constante sincretismo para nos permitir voar juntos em um exercício dialético. Dividir a rotina elementar de dormir, comer e preparar os rituais gera uma conexão muito intensa e dilatada no tempo. O pavilhão secreto contou com, além dos rituais, uma exposição afetiva das obras e elementos trazidos pelo coletivo artístico de práticas decoloniais: Minga, da Colômbia. Estefanía García, Edinson Quiñones e Aimema Uai transformaram uma casa com um interior naval, em uma galeria. A cama que dormiam dava espaço a obras, as cortinas, os chumbes pendurados, os armários a apoio de pinturas. E assim, recebíamos nossos convidados, dentro de casa para compartilhar as cosmovisões, vivências e sonhos. Agentes da Bienal de lugares como: Nigéria, Alemanha, Itália, Brasil, Colômbia e Argentina passaram por lá. Na noite do 19/4, no Brasil se celebra o dia dos povos originários, e em Veneza convocamos uma fogueira aberta a quem ouvisse o chamado. Chegaram à Ilha comitivas diplomáticas, artistas, curadores, curiosos, jovens entusiasmados. Barracas que carregavam os símbolos da Ley de Origens dos 3 povos representados pelos nossos artistas residentes preenchiam o ambiente: Quimbaya, Naza e Muina-Muruy (Ouro, Arco Iris, e Coca). Entre essas carpas, palavras foram trocadas, conduzidas pelas pequenas chamas de um fogo controlado mas que seguiu aceso até o raiar do dia.

Ritual durante a abertura do Pavilhão do Brasil dentro da instalação criada por Célia Tupinambá. Edinson Quiñones e Aimema Uai no fundo. Foto: Joana Amora.

Estefanía García Pineda em ritual para o ouro sagrado dentro do Pavilhão da Espanha. Foto: Joana Amora.

Lá, as parentes: Célia e Jéssica Tupinambá, Aycoobo, engrandeceram a troca com palavras e cantos de suas trajetórias, seus territórios e estratégias de tecer a Arte como ferramenta para Adiar o Fim do Mundo. Ou, da Arte como uma semeadura de sanação, cura, bálsamos para as chagas tão profundas deixadas pela violência colonial. Ao fim, estávamos lá para apoiar Célia em sua missão de retorno dos mantos tupinambás, e para lhe dar suporte energético-espiritual em um ambiente hostil, ainda que aparentemente “decolonial”.

Longe dos coquetéis, das galerias, da plasticidade inócua que Paula Alzugaray destacou com precisão em sua crítica à Bienal do Capitalismo 4.0, estávamos mais perto dos residentes venezianos, embarcadores seculares, do que dos turistas e suas roupas da moda. Acolhido pelo coletivo Bio Design Foundation, o Pavilhão Secreto surgiu a partir da Revoada, como um lugar de acolhimento, de troca, de ninho. Isso permitiu que muitas pessoas chegassem até nossa casa temporária e respirassem um ar renovado por uma mata em reconstrução, e por um ambiente em desconstrução. E deu forças para intervimos nos Giardini da Bienal.

88

Intervenções divididas em 4 atos Mandatórios, atendendo aos desejos dos ancestrais revelados na forma de sonhos e símbolos, portando suas medicinas, ferramentas e proteções, Uai, García e Quiñones utilizando seus corpos performaram rituais artísticos. Ou seria melhor dizer uma Minga, transfigurada em Arte. Minga é uma palavra utilizada para trabalho coletivo, em prol de um futuro comum, pode ser uma assembleia, uma construção ou um ritual. A Minga aqui em Veneza é investida como plantio de cura, ora exercendo rituais de Harmonização, ora rituais de Justiça Própria. Os artistas interviram, com o aval e convite dos parentes, em obras expostas nos pavilhões do Brasil, Estados Unidos, Espanha e Geral. Mais isso é uma história para outro capítulo. Uma etapa importante do nosso processo foi a conversa: “Reflexiones en el Museo Decolonial – retorno y restitución de obras a su territorios de origen”. Evento paralelo que ocupou os Jardins da Bienal no dia 18/4, construindo uma troca de conversa horizontal entre os artistas: Célia Tupinambá, Jéssica Tupinambá, Estefania García, Edinson Quiñones, Aimema Uai e representações institucionais do Brasil e

89

Colômbia nas figuras de Sandra Benites (Diretora de Artes Visuais da FUNARTE) e Alejandra Sarria Molano (Coordinadora de Grupo de Artes plásticas y visuales do Ministério de Cultura de Colombia) e cambonagem (ou mediação) por mim Gabriel Moreno.

Contrastando com um espaço onde os debates e discussões públicas estavam ausentes da programação, promovemos uma conversa sentados em semicírculo no jardim, lado a lado, com as barracas ao fundo ocupando um coreto, com tempos de fala livre e compartindo as medicinas, os presentes se revezaram na troca de

90

nações indígenas, do que aos cofres de banco em torres panópticas. Sorte grande escutar as experiências de Sandra e Alejandra, duas curadoras ocupando cargos parecidos na orientação das políticas de Arte de Brasil e Colômbia, com abertura para o diálogo e comprometidas com a agenda das práticas decoloniais. Em breve a conversa completa estará disponível na internet.

Encerrada a Minga de Veneza, seguimos em Revoada para intervir em outros territórios dessa ficção continental chamada Europa. Pousamos no país do Vaticano, passamos para alimentar os ancestrais sagrados Quimbaya confinados em Berlin

Conversa: “Reflexiones en el Museo Decolonial – retorno y restitución de obras a su territorios de origen”. Obra de Edinson Quiñones realizada com coca sendo apresentada e barracas ao fundo. Gabriel Moreno, Célia Tupinambá, Aimema Uai, Edinson Quiñones, Estefanía García, Jéssica Tupinambá e Sandra Benites. Foto: Joana Amora

91

O retorno é uma vitória, mas é importante destacar, que a pauta é bem maior que uma questão simplesmente patrimonial. O retorno dos artefatos sagrados que corporificam os ancestrais que sonhamos passa pelo respeito a sua dimensão espiritual, que sejam seguidos protocolos de preparação espiritual para as viagens de retorno (como foi contemplado pela embaixada da Colombia na Italia na última leva de Retorno de Maio de 2024), que seja permitida a visita dos povos originários aos deuses corporificados em artefatos seguindo suas leis de origem, ou seja que as instituições museais europeias se abram a estas visitas a partir de dinâmicas possivelmente distintas do que as impostas aos visitantes turistas comuns dos museus. E por fim, que ao chegar em seus territórios que os deuses não sejam confinados sob a mesma lógica. É essencial que não seja realizada apenas a transferência do confinamento de uma instituição europeia a uma instituição latinoamericana. Poporos, Mantos, Esculturas de Abuelos e outros objetos sagrados são confeccionadas para usos ritualísticos, que os parentes contemporâneos possam ter acesso a essa dimensão. Preservando e salvaguardando a dimensão material, mas é preciso reinventar os modos de experienciar essas ditas obras. Porque não só seus descendentes estão vivos e são parte do presente, como elas mesmas na cosmovisão aqui destacada estão também vivas, e consequentemente nessa perspectiva carregando décadas, centenas de anos de sofrimento. Este vôo da Revoada foi realizado por Plan D – Organização Internacional de Estratégias Decoloniais e por Guata – Caminhos da Arte, em colaboração com Minga Prática Decoloniales. Contou com apoio do Minsitério da Cultura da Colômbia e da Bio Design Foundation. Tuxupa’a, Obrigada, Obrigado a todos os corpos que se somaram na construção desse processo, a todos os ancestrais que caminharam para que chegássemos até aqui. O grande voo dos pássaros segue em Revoada!

92

Lançada em 2008, a Dasartes é a primeirarevistadeartesvisuaisdoBrasil desde os anos 1990. Em 2015, passou a serdigital,disponívelmensalmentepara tablets e celulares no site www.dasartes.com.br, o portal de artes visuais mais visitado do Brasil. Para ficar por dentro do mundo da arte, siga a Dasartes.

facebook.com/dasartes @revistadasartes @revistadasartes

Assine grátis nossa newsletter semanal em dasartes.com.br e saiba das melhores exposições e notícias do circuito das artes.

Capa: , Mumbling Mud, Underground, 2018. Foto: JJYPHOTO.

Capa: , Mumbling Mud, Underground, 2018. Foto: JJYPHOTO.

CAPA

KATHARINA

CAPA

KATHARINA

One floor up more highly, 2010. Instalação no MASS MoCA, North Adams, Massachusetts, 2010-2012. Foto: Arthur Evans.

One floor up more highly, 2010. Instalação no MASS MoCA, North Adams, Massachusetts, 2010-2012. Foto: Arthur Evans.

Asphalt Air and Hair, 2017, ARoS Triennial THE GARDEN, Dänemark

© Katharina Grosse und VG Bild-Kunst, Bonn, 2019. Foto: Nic Tenwiggenhorn.

Asphalt Air and Hair, 2017, ARoS Triennial THE GARDEN, Dänemark

© Katharina Grosse und VG Bild-Kunst, Bonn, 2019. Foto: Nic Tenwiggenhorn.

Janis Joe (Janis Joplin and Joe Cocker), 1971. Collection of Eduardo F. Costantini. Foto: © Cecilia Vicuña.

Janis Joe (Janis Joplin and Joe Cocker), 1971. Collection of Eduardo F. Costantini. Foto: © Cecilia Vicuña.

Triptych

Eliot’s

Sweeney

Triptych

Eliot’s

Sweeney

Three Portraits – Posthumous of George Dyer; Self-Portrait; Portrait of Lucien Freud, 1973. © The Estate of Francis Bacon /All rights reserved / Adagp, Paris and Dacs, London 2019 Dacs/Artimage 2019. Foto: Prudence Cuming Associates Ltd.

Three Portraits – Posthumous of George Dyer; Self-Portrait; Portrait of Lucien Freud, 1973. © The Estate of Francis Bacon /All rights reserved / Adagp, Paris and Dacs, London 2019 Dacs/Artimage 2019. Foto: Prudence Cuming Associates Ltd.

St Quentin, 1980. Foto: Cruz-Diez Art Foundation.

St Quentin, 1980. Foto: Cruz-Diez Art Foundation.

Foto: Cruz-Diez Art Foundation.

Foto: Cruz-Diez Art Foundation.

Vista de instalação Centro Cultural Bienal das Amazônias, Maio 2024. Foto: Luiz Fernandes.

Vista de instalação Centro Cultural Bienal das Amazônias, Maio 2024. Foto: Luiz Fernandes.

CARLOS CRUZ-DIEZ:

CARLOS CRUZ-DIEZ:

POR GABRIEL MORENO E JOANA AMORA

POR GABRIEL MORENO E JOANA AMORA