Capitolo Secondo

La ricerca è stata svolta attraverso la selezione e lo studio del numeroso ma teriale conservato presso l’Archivio di Stato di Bolzano. Si tratta di mate riale acquisito dall’Archivio attraverso il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano (ex Prefettura 31) in tempi piuttosto recenti. Circa le caratteristiche del fondo vale quanto già riferito dalla D.ssa Armida Zacca ria dell’Archivio di Stato di Bolzano in una relazione pubblicata nell’ottobre 2006 che presentava il fondo medesimo.32 “Il fondo del Commissariato del Governo conservato presso l’Archivio di Stato di Bolzano” – scrive la Zacca ria – “riguarda solo una parte dell’attività dell’ente – l’Archivio di Gabinetto che si trova tuttora presso il suddetto Commissariato – ed è stato versato al nostro istituto a più riprese, a partire dal 1990. Il riordino eseguito nel nostro archivio è una prima e provvisoria operazione, in attesa di eventuali ulteriori versamenti, volta a rendere accessibile il fondo agli studiosi. Si è conservato l’ordine di versamento e si è creato un agile strumento di ricerca: una banca dati che rileva datazione, contenuti, classificazione degli atti (quando presen te), eventuale riservatezza e particolarità della documentazione”.

Il fondo in oggetto comprende due importanti archivi coinvolti nella presente ricerca: archivio IMI (materiale documentario portato in Italia dai sopravissuti); archivio CAR (Centro Assistenza Rimpatriati). Quest’ultima fu un’organizzazione, di cui si parlerà diffusamente tra poco, che ebbe un ruolo fondamentale nell’assicurare la prima assistenza alle decine e decine di migliaia di ex internati che dal Brennero confluivano sul capoluogo altoate sino.33

31 Dopo l’annessione del Trentino/Alto Adige-Südtirol al Regno d’Italia, con regio decreto del 17.10.1922 venne istituita la Regia Prefettura di Trento. Sedi di sottoprefettura in Sudtirolo erano Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico. Nel 1927 venne creata la Regia Prefettura di Bolzano. La figura del prefetto venne sostituita dopo il 1948 dal Comissario del Governo. Inizialmente era previsto un Commissario per l’intera Regione; dal 1972 fu istituito un Commissario del Governo in ciascuna delle due provincie di Trento e Bolzano.

32 Armida Zaccaria (a cura di/bearbeitet von), Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano (ex Prefettura). Regierungskomissariat für die Provinz Bozen (vorher Präfektur), Archivio di Stato di Bolzano/ Staatsarchiv Bozen, Bolzano/Bozen, 2006.

33 Altri archivi presenti nel fondo, non oggetto della presente ricerca: Ufficio provinciale di assistenza postbellica di Bolzano; Ufficio frontiera del Brennero; Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo – Delegazione provinciale di Bolzano e Commissione provinciale di epurazione.

26

Il CAR (Centro Accoglienza Rimpatriati) di Bolzano. Uno studio attraverso la documentazione conservata presso l’Archivio di Stato di Bolzano

2.1 Una descrizione generale del fondo

Il CAR di Bolzano venne sciolto definitivamente nel luglio 1947 e “le restanti attività” furono assorbite dall’Ufficio provinciale di assistenza postbellica. L’archivio dell’ufficio venne consegnato alle autorità dall’allora capo ufficio informazioni, Don Maretti.34

2.2 Descrizione del fondo

Propongo qui di seguito un elenco con una breve descrizione dei principali faldoni consultati presso l’Archivio di Stato di Bolzano. Questo schema può essere uno strumento di lavoro anche per chi deside rasse approfondire e affinare, con ulteriori ricerche, alcuni particolari aspetti della vicenda degli Internati Militari Italiani.

Faldoni nr. 11 e 12

Comunicazioni di morte o dispersi e documenti vari relativi a deceduti o dispersi; liste di caduti secondo informazioni riportate dai rimpatriandi con documentazione allegata per singolo caso;

Faldone nr. 16:

Elenco di ufficiali rientrati in Italia dalla prigionia russa 35, dal maggio 1945 al 30 agosto 1946; Elenco prigionieri italiani rientrati dalla Russia ; Elenco prigionieri italiani in attesa di rimpatrio dalla Russia; Elenchi Alleati (“Evacuation List”) riferiti a decine di migliaia di prigionieri liberati dai campi e in transito attraverso l’Italia;

Faldone nr. 22

“Rubrica generale” (lettere T, V, Z) con nomi di persone morte o disperse per le quali si danno notizie (dati anagrafici, indirizzo, data luogo e causa di morte, nome cogno me e indirizzo del riportante la notizia); “Rubrica generale” (lettere R, S) con nomi di persone morte o disperse per le quali si danno notizie (dati anagrafici, indirizzo, data luogo e causa di morte, nome cognome e indirizzo del riportante la notizia);

Faldone nr. 28

Materiale del fiduciario di Weiden (Arbeitskommando 130 26) con ricevute di avve nuta consegna gallette e latte condensato da parte della Croce Rossa Italiana;

34 Armida Zaccaria, op. cit.

35 Oltre a materiale inerente gli IMI è infatti presente qualche documento relativo a prigionieri e dispersi in Russia. Vi è inoltre il caso diffuso di ex prigionieri dei Tedeschi caduti in mano ai Russi e da questi “libe rati” una volta concluso il conflitto o nei mesi successivi.

27

Registro originale dello Stalag XIII B “Verzeichnis über Wertgegenstände von Ita lienisch Militär Internierten“ con dati riferiti a internati presenti in quel campo e “Paketliste”, ricevute di ricezioni di pacchi per nominativi, con quantitativi (tutte documentazioni originali tedesche); elenchi nominativi completi di IMI in diversi Arbeitskommando;

Faldone nr. 29:

Relazioni dettagliate del fiduciario36 del campo di Weiden sulla situazione nel lager (corrispondenze con il SAI , Servizio Assistenza Internati c/o Ambasciata a Berli no); per questo campo sono disponibili p. es. tutta la documentazione completa del fiduciario e relative corrispondenze, documenti della CRI – Comitato Assistenza In ternati, lettere originali dell’Ambasciata d’Italia a Berlino con richiesta notizie su in ternati, rapporti di fiduciari di altri campo sulle condizioni di salute degli IMI (molto dettagliati), eccetera;

Busta con altri documenti relativi al campo di Weiden; Busta con lista dei comandi italiani in Baviera e Sudeti; Elenco deceduti dello Stalag XIII B;

Faldone nr. 53:

Dichiarazioni inviate da comuni italiani al CAR di Bolzano con richieste di ricerche di IMI dispersi in Germania; Fascicolo con elenchi di IMI rimpatriati dalla Mission française de repatriement;

Faldone nr. 55:

- Busta “Prigionieri Italiani presi in forze allo Stalag VII B”; Elenco con schede personali di IMI compilate al CAR di Bolzano; storie individuali con dati anagrafici, luogo di cattura, tratti essenziali dell’esperienza di internamento e passaggio allo “stato civile” nel 1944; dichiarazioni di ‘non avvenuta collaborazione con autorità fasciste e germaniche durante l’internamento’; schede originali di inter nati compilate dalle autorità germaniche all’atto dell’imprigionamento (foto “segna letica” con lavagna, nome Stalag e numero di matricola, dati anagrafici e di cattura, impronta digitale con inchiostro, date e luoghi di trasferimento in altri lager, etc,; in particolare riferimenti al lager di Memmingen); Elenchi di deceduti nel lager di Memmingen (Stalag VII B) con date cause e luoghi di morte; elenchi con liste di IMI presenti in quel lager; elenchi di deceduti; relazioni in tedesco sulla morte di IMI nel lager di Memmingen; altri elenchi originali del cam po;

Faldone nr. 93:

- Lista completa degli organici del CAR di Bolzano;

36 Come è noto il “fiduciario” era un I.M.I. che fungeva da intermediario (spesso con funzione anche di traduttore) tra i prigionieri italiani e i comandi tedeschi dei Lager. Lo stesso fiduciario poteva operare presso più Lager.

28

Elenchi del personale del CAR (con schede personali o richieste dei singoli dipenden ti);

Elenchi di rimpatriati in arrivo a Bolzano e statistiche giornaliere di arrivo ex IMI a Bolzano con statistica di provenienza regionale e numero complessivo di rimpatriati per giorno; documenti della Pontificia Commissione assistenza; elenchi nominativi di tradotte provenienti dal Brennero; Due libri rilegati con elenchi di italiani (nel caso di morte è specificata la data del decesso) dei campi di raccolta di Lodz in Polonia e di quello di Olesniga (Comando del IV battaglione);

Faldone nr. 94

Materiale inerente vita e organizzazione del CAR di Bolzano; movimentazioni di materiale, presenze di personale, organici di tutte le organizzazioni di assistenza ap prontate a Bolzano (anche presso le FS); rapporti sulla sezione ospedaliera del CAR a BZ; in pratica, tutte le documentazioni circa la gestione del personale e l’amministra zione ordinaria e straordinaria del CAR;

Faldone nr. 170:

Elenchi con migliaia di casi di deceduti per singolo campo (Gusen I e Gusen II, Flos semburg, Holleischen, Norimberga, Bergen Belsen , Berlino, Dresda, Sallinbostel, Hannover, e decine di altre località); Atti del fiduciario italiano del campo di Liegnitz + elenco originale dei deceduti ita liani nell’ospedale di Wasungen con informazioni dettagliate; Elenco ufficiale stilato dal locale comando italiano del lager con i nomi dei 79 IMI fucilati a Kassel dalla Gestapo il 31.3.1945 + vari altri elenchi di eccidi e fucilazioni (p. es “elenco fucilati dalla SS il 23.4.1945 a Trenembrutzen (?) Stamlager III/A”);

Faldone nr. 171:

- Corrispondenza tra il CAR di Bolzano e l’ospedale di Merano dove venivano portati gli IMI malati di TBC rientrati dalla Germania; Faldone con nominativi italiani a Dachau e liste di trasporto in Italia; Informazioni e nominativi sul campo di rimpatrio italiano di Fuerth; Svariati numeri del periodico “Notiziario prigionieri. Bollettino di informazioni sui prigionieri, internati e profughi” (1945-1946);

Faldone nr. 172

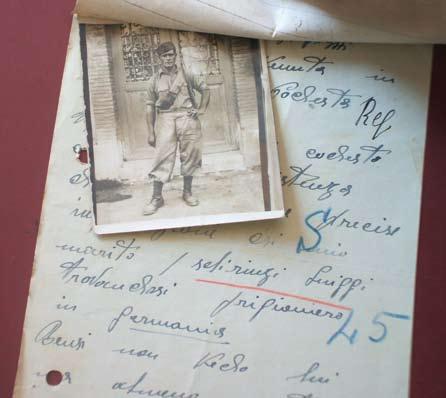

Fotografie e certificati di buona condotta di IMI dispersi in Germania, materiale in viato nel 1945/46 al CAR di Bolzano dal Comune di Zola Predosa (BO);

Fotografie e certificati del CLN di Borgo Panigale (BO) inviati nel 1945/46 al CAR di Bolzano per la ricerca di IMI dispersi originari di quel comune;

Faldone nr. 173

Schede lavorative di altrettanti dipendenti del CAR di Bolzano;

29

Faldone nr. 174

“Rubrica generale” (lettera A) con nomi di persone disperse per le quali si danno notizie (dati anagrafici, indirizzo, eventuale data, luogo e causa di morte del disperso; nome cognome e indirizzo di colui che da notizie del disperso al personale del CAR);

Faldone nr. 202

Raccolta di telegrammi ricevuti dal CAR di Bolzano (richiesta informazioni su IMI da parte dei famigliari e altro); Richieste provenienti da tutta la penisola per la ricerca di dispersi nei lager; Relazioni sulla nascita e attività del CAR e in particolare “Atti dell’Ufficio Informa zioni e all’Ufficio Informazioni”; Elenchi di rimpatriandi da vari campi (Innsbruck, Mittenwald, Ulm, etc.); elenchi di ricoverati negli ospedali tedeschi con cause di ferimento e malattia;

- Elenchi con liste italiani liberati dagli Alleati e in fase di trasferimento verso l’Italia;

Faldone nr. 204

In questa cartella (PER LA LETTERA “D”) sono conservati documenti relativi a persone che ancora nel 1946 risultavano disperse in Germania o Russia o non aveva no più fatto ritorno dai lager germanici e per i quali non era possibile documentare la morte; diverso materiale inerente ricerche su deportati nel lager di Bolzano e parti giani deportati in Germania;

“Rubrica generale” (lettera “D”) con nomi di persone morte o disperse per le quali si danno notizie (dati anagrafici, indirizzo, data luogo e causa di morte; nome cognome e indirizzo del riportante la notizia);

“Rubrica generale” (lettere “N”, “O”, “P”) con nomi di persone morte o disperse per le quali si danno notizie (dati anagrafici, indirizzo, eventuale data, luogo e causa di morte; nome cognome e indirizzo delle persone che rilasciavano testimonianze in merito alla sorte dei dispersi);

Faldone nr. 206

In questa cartella (PER LA LETTERA “C”) sono conservati i casi relativi a persone che ancora nel 1946 risultavano disperse in Germania o Russia o non avevano più fat to ritorno dai lager germanici e per i quali non era possibile documentare la morte;

Faldone nr. 209

Elenchi di deceduti in vari lager, documenti di deceduti, atti di morte (tutti materiali portati in Italia direttamente dai campi in Germania); relazioni su incidenti ferroviari delle tradotte tedesche con elenchi puntuali di morti; Elenco con lista morti italiani deceduti nel lager di Buchow; Comunicazioni di morte ricevute da rimpatriandi (comprese numerose denuncie di eccidi compiuti a danno di italiani, p. es. l’omicidio di 4 generali di Brigata e 150 soldati italiani in Pomerania (relazione del 29.10.1945); inoltre molti elenchi di morti italiani nei bombardamenti su città tedesche (p. es. Monaco, 12.9.1944);

30

Faldone nr. 210

“Rubrica generale” (lettere E, F, G) con nomi di persone disperse per le quali si dan no notizie (dati anagrafici, indirizzo, eventuale data, luogo e causa di morte; nome cognome e indirizzo delle persone che rilasciavano testimonianze in merito alla sorte dei dispersi);

Faldone nr. 211

Elenchi nominativi riferiti a tradotte in arrivo dai lager tedeschi, in parte compilate anche da autorità alleate;

Faldone nr. 212

Relazioni alleate sulla situazione e sulle condizioni di vita degli IMI presenti in Ger mania;

Faldone nr. 214

“Rubrica generale” (lettera “S”) con qualche migliaio di nomi di persone morte o disperse per le quali si danno notizie (dati anagrafici, indirizzo, eventuale data, luogo e causa di morte; nome cognome e indirizzo del riportante la notizia);

Faldone nr. 215

Elenco di morti con cause decesso nello Stammlager III; Constatazioni di morte di IMI compilate da medici tedeschi; Dichiarazioni germaniche “Unfall-Meldung” (dichiarazioni di infortunio) relative ad IMI;

Faldone nr. 216

“Rubrica generale” (lettera “M”) con nomi di persone morte o disperse per le quali si danno notizie (dati anagrafici, indirizzo, eventuale data, luogo e causa di morte; nome cognome e indirizzo delle persone che rilasciavano testimonianze in merito alla sorte dei dispersi);

Faldone nr. 217

“Rubrica generale” (lettere “I” e “L”) con nomi di persone morte o disperse per le quali si danno notizie (dati anagrafici, indirizzo, eventuale data luogo e causa di mor te; nome cognome e indirizzo delle persone che rilasciavano testimonianze in merito alla sorte dei dispersi);

Faldone nr. 218

In questa cartella (PER LA LETTERA “M”) sono conservate lettere di famigliari che ancora nel 1946 risultavano dispersi in Russia o non avevano più fatto ritorno dai lager germanici e per i quali non era possibile documentare la morte.

Faldone nr. 219

In questa cartella (PER LE LETTERE “Q” ed “R”) sono conservate lettere di fa

31

migliari che ancora nel 1946 risultavano dispersi in Russia o non avevano più fatto ritorno dai lager germanici e per i quali non era possibile documentare la morte.

Faldone nr. 237

Raccolta di documenti dell’epoca appartenuti a prigionieri italiani (p. es “Arbeitsbuch fuer Auslaender”); schede di deportati politici italiani di Pola condotti a Buchenwald (alcune foto tessera); tessera TODT di lavoratore italiano; vari documenti personali di internati (lettere, foto, appunti, indirizzi);

Faldone della delegazione militare italiana di Zeitz; Liste di internati presenti a Mittenwald;

Faldone nr. 238

Copie originali del dattiloscritto “Gli italiani in Dachau”;

- Condizioni di vita, dichiarazioni di italiani liberati a Dachau e colà in attesa di trasferimento;

Documentazioni, lettere e corrispondenze interne ai comitati italiani presenti a Da chau dopo la liberazione; Materiale del comitato internazionale dei prigionieri di Dachau; Materiale vario originale sul Comitato nazionale italiano istituito a Dachau; Raccolta di giornali di altra nazionalità raccolti nel lager di Dachau; Ampia raccolta di copie del giornale “Gli italiani in Dachau” con materiale di reda zione.

2.3 Gli archivi degli internati.

Il fondo si è rivelato di grande interesse e può essere considerato sicuramente importante per la ricostruzione del fenomeno a livello nazionale. Voglio però anche ricordare che la ricerca archivistica in merito appare ancora ad uno stato decisamente pioneristico. A livello nazionale non esiste un censimento complessivo delle fonti. Non sappiamo dove siano custoditi i grossi nuclei di documentazione utile ad una ricostruzione e quantificazione puntuale del fenomeno.

Lo stesso archivio nazionale dell’ANEI è in attesa di riordino a Roma. Le sezioni locali dell’ANEI vengono progressivamente smantellate e la docu mentazione rischia di andare dispersa. La speranza è che questi materiali non vengano lasciati in balia del destino ma fatti confluire presso archivi pubblici (musei, biblioteche, istituti di ricerca storica) in grado di conservarli, catalogarli e metterli a disposizione dei ricercatori.

Ho scoperto il fondo di Bolzano per caso, grazie ad una segnalazione giuntami da un docente universitario tedesco, dr. Michael Wedekind, durante un convegno trentino. Il materiale che ho trovato è vastissimo; servirebbero indubbiamente molti anni di lavoro per raccogliere, catalogare e studiare tutte le informazioni contenute nella documentazione presente in questo archivio.

32

Un fenomeno, quello degli IMI, su cui conosciamo davvero molto poco. Non sappiamo esattamente, per esempio, quanti furono i morti: ci si accon tenta di stime. Rimangono notizie frammentarie per esempio sulle cause di morte, sui luoghi di detenzione e di lavoro, sui mancati aiuti internazio nali, sul ruolo avuto nell’intera vicenda dalla Repubblica Sociale Italiana e dall’Ambasciata italiana a Berlino. Mancano stime sulle migliaia di persone che morirono dopo la liberazione a causa delle conseguenze subite durante la prigionia. Mancano gli elenchi dei deceduti e dei dispersi, insomma mancano spesso anche i numeri, gli elementi quantitativi basilari per poter completare il quadro della ricerca.

Nella nostra Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in questi ultimi anni ci si è mossi con grande impegno e sostegno istituzionale per salvaguardare la memoria degli Internati Militari Italiani. La presente ricerca, voluta dal circolo culturale ANPI di Bolzano e sostenuta da diversi Enti della provincia altoatesina, oltre che da parte dell’Ente Regione, lo dimostra. In Trentino una ricerca di ampia portata è stata realizzata grazie ad una partnership tra la Fon dazione Museo Storico del Trentino e il Museo Storico della Grande Guerra di Rovereto, con il sostegno della Provincia Autonoma di Trento.

2.4 ll CAR (Centro accoglienza rimpatriati). Una ricognizione sulla documentazione.

2.4.1 Notizie sulla nascita e organizzazione

Il Centro Accoglienza Rimpatriati (CAR), come già anticipato, era un’orga nizzazione che aveva il compito di sostenere gli IMI che rientravano dalla Germania e fornire loro un primo aiuto, talvolta anche sanitario, prima di consentire loro un rientro verso le rispettive famiglie.

Da Bolzano, provenienti dal Brennero, transitarono centinaia di mi gliaia di soldati, come si evince, ad esempio, dagli innumerevoli elenchi di rimpatriati che accompagnavano le tradotte di passaggio in città; non solo ex internati ma anche, seppur in forma minore, soldati di altre nazionalità e militari italiani che l’Unione Sovietica stava liberando dalla prigionia.

Ci sono comunque diversi documenti che descrivono nel dettaglio il funzionamento del CAR, una struttura che occupava diverse decine di persone. Da una relazione emerge un fatto molto interessante: una struttura di accoglienza era sorta già diversi mesi prima della fine della guerra, mentre Bolzano faceva ancora parte della Zona di Operazione delle Prealpi. Si trattava di un’organizzazione clandestina.

In alcuni documenti del fondo, infatti, ho trovato una relazione che reputo molto interessante. In essa i vertici del CAR ricostruiscono la genesi dell’organizzazione. Emergono dei particolari assai rilevanti: la solidarietà di una

33

parte dei cittadini di Bolzano e di rappresentanti della Chiesa cattolica aveva permesso la nascita di un comitato di assistenza rimpatriati già alcuni mesi prima della fine della guerra. Mi pare che l’episodio, ad oggi non molto noto, possa configurarsi come una delle più interessanti attività clandestine e di solidarietà sorte nel capoluogo all’inizio del 1945. Ecco le parole testuali del documento37: “Avvicinandosi il collasso della Germania e presagendo la catastrofe finale, verso i primi giorni del mese di febbraio [1945] iniziarono ad affluire in que sta città, con ogni mezzo di fortuna, numerosi nostri connazionali, lasciati perché ammalati o perché evasi da campi di concentramento, ritornavano in Patria, ansiosi di raggiungere le loro case, i loro cari.

Poiché questi nostri connazionali convergevano a Bolzano con un ritmo sempre maggiore e venivano a trovarsi in una tragica situazione per la mancanza totale di aiuti e di assistenza, per venire incontro alle prime necessità e alla dolorosa sorte nella quale si trovavano, il 12 febbraio 1945, sorgeva clandestinamente, in seno all’Ufficio della Filiale del Consorzio Agrario di Bolzano il “Piccolo Comitato di Assistenza ex Prigionieri”, allo scopo di assi stere e somministrare nelle modestissime possibilità del Comitato stesso, cibi caldi, denaro e indumenti di vestiario.

Tale attività, manifestatasi poi più apertamente, tuttavia sempre prima della liberazione fu continuata nei locali forniti dai Padri Domenicani della Parrocchia “Cristo Re” Viale Giulio Cesare e con slancio veramente ammire vole si poté assistere, con ogni possibile mezzo a disposizione, quel numero che diveniva sempre più numeroso di rimpatriati dalla Germania.

Pure spesso [da]i Padri Domenicani vennero distribuiti pasti caldi, in dumenti di vestiario, e quanto altro era possibile racimolare dalle offerte in denaro e in natura della cittadinanza di Bolzano.

Personale volontario prestava la sua opera per la preparazione delle vi vande e pure volontaria fu tutta la collaborazione di chiunque volesse tangi bilmente prendersi a cuore il problema scottante dei rimpatriati”.

Con la fine del conflitto le cose iniziarono a cambiare:

“Dopo il 3 maggio 1945, data della liberazione della città di Bolzano, si iniziò il vero e proprio trasporto degli ex internati dalla Germania che, raccolti in concentramento ad Innsbruck, giungevano con macchine italiane a Bolzano.

Con il permesso ottenuto dalla Crocerossina Mac Manara fu iniziato il primo servizio di soccorso; infatti nostre autocolonne con ambulanze si recarono ad Innsbruck cariche di viveri, di materiale sanitario, di generi di conforto messi a disposizione da numerose città d’Italia, specie dell’Italia Set tentrionale.

ASBZ, Archivio IMI/CAR, faldone nr. 221.

34

37

Ritornavano trasportando rimpatriati che, direttamente e con breve so sta a Bolzano, proseguivano per i luoghi di residenza.

Per lo smistamento e il seguente convogliamento per la partenza, prov vedevano, nel piazzale prospicente alla Chiesa di Cristo Re, i Capi Colonna provenienti dalle varie Città d’Italia.

Tali capi colonna, per lo più sacerdoti o incaricati della Commissione Pontificia di assistenza del luogo di provenienza, si suddividevano il non poco gravoso compito di raggruppare quei rimpatriati da poco giunti o comunque già sostanti, provvedendo alla partenza degli automezzi per le varie località di destinazione.

Erano stati issati, su alcuni pali dell’illuminazione pubblica, dei grandi cartelli indicatori in base ai quali i gruppi di rimpatriati avrebbero potuto esse re informati sul loro smistamento”.

Nel frattempo cresceva di giorno in giorno in modo esponenziale il numero di prigionieri che facevano rientro in Italia attraverso il Brennero. Diventava quin di un’esigenza primaria costituire un’organizzazione più ampia e strutturata:

“È evidente e risulta chiaro che per continuare una tale opera, dato l’afflusso sempre crescente di ex internati, era necessaria un’organizzazione… a disposi zione della quale vi fossero:

locali o comunque ambienti adatti ad alloggiare tutti quei rimpatriati che, giunti a Bolzano, non erano partiti in giornata per la loro destinazione;

- servizi sanitari che provvedessero, con un’adeguata tempestività, all’assistenza di coloro che, ritornati in condizioni fisiche non buone o addirittura pessime non erano assolutamente in grado di proseguire il loro viaggio;

- infine tutti quei vari servizi di carattere specifico e generale che assicurassero il buon funzionamento di una tale organizzazione.

Riconosciute queste ragioni della massima necessità, con il concorso del Co mando Alleato della città, della C.R.I. [Croce Rossa Italiana] e del C.N.L. [Corpo di Liberazione Nazionale] locale si formò il Centro Assistenza Rimpa triati (C.A.R.) con il fine parallelo al “Piccolo Comitato di Assistenza””.

Ecco dunque che il prezioso lavoro sino ad allora svolto da un’organizzazione privata di cittadini volontari venne trasformata in una più ampia struttura:

“Pertanto il 18 maggio c.a. [1945] il C.A.R. sistemato nei locali della ex Caserma della G.A.F. [Guardia Alla Frontiera] in via Merano38 , dava inizio a quell’assistenza morale e materiale necessaria e svolgeva su un piano coor dinato il sollecito smistamento dei reduci verso la loro destinazione. Ne fu

38 Oggi caserma Huber, in viale Druso 110 a Bolzano.

35

assunta la Direzione dall’Avvocato Bertoli Bartolo39, da poco liberato dal campo di concentramento di Bolzano, e dal prof. Luigi Pirelli40, in qualità di Ispettore, pure ex internato di Bolzano, i quali organizzarono tra i primi, animati da quello spirito altamente umanitario che li distingueva, la vita del campo di smistamento di Via Merano”. Altra figura molto importante per la risoluzione dei problemi di carattere sanitario e per l’approvigionamento dei medicinali fu la capo gruppo della CRI di Bolzano, Anna Fox (già attiva con il Piccolo Comitato): “La sorella Fox presente ovunque, energica e fattiva collaboratrice, infinitamente generosa verso quelli che chiamava “i miei ragazzi”, fu tanto preziosa nell’opera di organizzazione del campo”. Il 25 maggio 1945 iniziarono ad arrivare dei me dici direttamente da Milano; fino ad allora tutti i casi venivano gestiti da due medici dell’Ospedale Civile di Bolzano: il prof. Casanova e il Dottor Zanoni. Alla fine del mese di maggio si registrò una grave epidemia di tifo esentematico, portato da alcuni sopravvissuti del campo di Dachau, dove la malattia era già presente da alcuni mesi. Fu necessario bonificare tutta l’area del CAR e disinfettare ogni locale con acido cianidrico: ne conseguì un forzato rallentamento dell’attività di accoglienza del CAR per alcuni giorni. Vi fu quindi un ampliamento dei posti letto per ammalati che, entro l’estate, arrivarono a toc care presso il CAR le 120 unità. Furono istituti anche altri ambulatori, reparti di degenza per maternità e infanzia. Presso l’Ospedale Civile della città venne inoltre preparato un reparto apposito (con 200 letti) per le forme morbose più gravi. A volte arrivavano dalla Germania interi treni ospedale (ne arrivò uno da Linz carico di 255 ammalati gravi). In seguito fu creata anche una picco la postazione di pronto soccorso presso la stazione ferroviaria di Bolzano. Quando i malati iniziarono ad essere molti fu lanciato un appello alle provin cie del nord Italia affinché inviassero pullmann o automezzi necessari per il trasporto dei malati negli ospedali delle rispettive provincie di provenienza. La relazione ci dice che le peggiori condizioni di salute si riscontravano negli internati (definite come “scadenti”) ma decisamente “pietose” per i superstiti dei campi politici (Dachau, Mauthausen, Buchenwald). In generale le malattie più diffuse tra i rimpatriati erano: la TBC polmonare, gravi esaurimenti con segni di avitaminosi, forme intestinali acute, malattie veneree e cutanee. Le forme chirurgiche gravi venivano dirottate sull’ospedale civile di Gries.

Presso il CAR venne organizzata anche una struttura con cucine adatta a fornire in qualunque momento del cibo caldo per coloro che continuavano ad affluire in città. Bisognava inoltre creare delle diete personalizzate per i degenti del reparto di Sanità del CAR. Venne messo in piedi pure un gran de magazzino viveri, idem per i vestiari. Uffici appositi dovevano rilasciare documenti di rimpatrio a tutti coloro (ex-internati militari, deportati politici

39 Bertoli Bartolomeo (detto Bartolo), matricola 9938, Blocco E. In Dario Venegoni, Uomini, donne e bam bini nel Lager di Bolzano. Una tragedia italiana in 7809 storie individuali, Mimesis, Milano, 2004, p. 74.

40 Pirelli Luigi, matricola 9981, Blocco A. In Dario Venegoni, op. cit., p. 287.

36

Con questa comunicazione il primo Direttore del CAR, avvocato Bertoli, chiedeva di poter tornare a casa e rivedere la sua famiglia. Dopo la fine della guerra, infatti, con spirito di abnegazione e nonostante le dure peripezie provate nel lager di Bolzano, si era trattenuto nel capoluogo altoatesino proprio per dirigere l’or ganizzazione di accoglienza verso i rimpatriati.

37

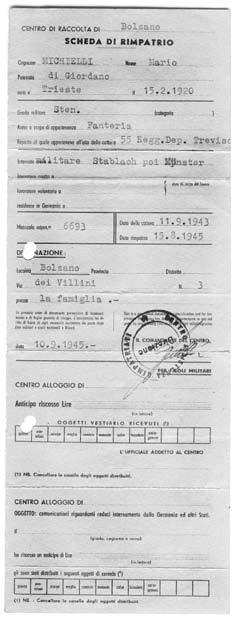

e civili, rastrellati, lavoratori coatti o volontari) che ritornavano dalla deten zione. Il Reparto incaricato di quest’ultima attività venne denominato Ufficio Schedario o Matricola o Registrazione e vedeva impiegati più di 20 addetti. All’arrivo presso il CAR il rimpatriato otteneva un documento che serviva anche come foglio di via per poter procedere verso la propria destinazione. I lavoratori e le lavoratrici del CAR spesso non avevano orari o turni e dovevano fare degli enormi sacrifici per tenere in piedi l’organizzazione.

Come dirigenza del CAR fu nominato un Presidente dell’Ufficio Di rezione, Vincenzo Ventafridda41; direttore fu invece prima l’avv. Bertoli, in seguito – a partire dal 16.6.1945 – il signor Roberto Negri di Pavia. Essi lavorarono in ottima sintonia con gli Alleati, in particolare con il Maggiore Geddes e con il Capitano Stevenson. L’ufficio personale era gestito dal Sig. Bruno Gasperini, dipendente delle Acciaierie di Bolzano. Da segnalare che con la nuova organizzazione alcuni dipendenti del CAR erano regolarmente stipendiati, come dimostra l’ampia documentazione a proposito conservata nel fondo. Altri erano decisamente volontari. In particolare erano volontarie le addette del Servizio di Assistenza del CAR: “Grazie all’opera di umana solidarietà svolta dalle addette del Reparto di Assistenza fu possibile aiutare anche in denaro i rimpatriati più bisognosi che, sprovvisti di ogni mezzo, an che limitatissimi, non potevano certo lasciare il Centro senza una pur piccola assistenza sanitaria”42 .

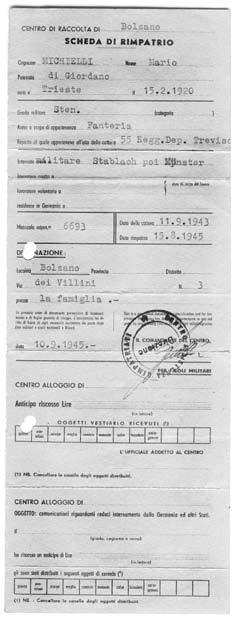

Vi furono giorni con il transito nel CAR di più di 10.000 ex internati. In pochi mesi la situazione provvisoria che era stata allestita davanti alla Chiesa di Cristo Re, veniva trasformata in un’organizzazione molto efficiente. Colon ne di automezzi (all’inizio forniti direttamente dagli Alleati, poi impiegando camion già appartenuti alle forze militari tedesche) facevano la spola tra la stazione ferroviaria e il campo di smistamento del CAR in via Merano 24. Arrivati al campo gli internati ricevevano un buono di prelevamento viveri. Muniti di tale buono venivano immessi in un grande cortile dove veniva di stribuito un primo rancio caldo. Potevano inoltre effettuare una prima som maria pulizia presso alcune grandi fontane a getto continuo poste sotto alcune tettoie di cemento. Mano a mano, venti per volta, entravano poi nell’ufficio incaricato di rilasciare le schede di rimpatrio. A questo punto entravano in gioco i Reparti di Assistenza del CAR che aiutavano i più bisognosi: indivi duavano i bisognosi di urgenti cure sanitarie, chi era bisogno di scarpe perché scalzo o di pantaloni perché sprovvisto… A tal proposito, come già anticipato, era stato istituito un magazzino vestiario (con a capo il Sig. Brazzoli del cal zaturificio “Rossi” di Bolzano): gli indumenti venivano garantiti dal comando Alleato, dalla Croce Rossa e dalla Commissione Pontificia di Assistenza.

Si poneva poi la questione di spedire i rimpatriati nelle rispettive provin cie di residenza. Lo smistamento avveniva nel cortile centrale del CAR sotto

41 Vincenzo Ventafridda fu anche Presidente dell’Assoimprenditori dell’Alto Adige dal 1945 al 1950.

42 ASBZ, Archivio IMI/CAR, faldone nr. 221.

38

il coordinamento dell’Ufficio Trasporti, diretto dall’Ing. Ernesto Pini, genove se, ispettore della Croce Rossa Italiana. Un sistema di autoparlanti permetteva il coordinamento delle partenze. Per le zone dell’Italia centro-meridionale era previsto l’invio a Modena, dove avveniva un ulteriore smistamento.

Il carburante per tutti i mezzi veniva prelevato con appositi buoni rila sciati dagli Alleati. Il rifornimento avveniva al Campo 23, ovvero presso l’ex campo di concentramento di Bolzano. Coloro che non riuscivano a partire durante la giornata potevano fruire di un posto per il pernottamento.

Vi era un Ufficio Amministrazione che sovraintendeva anche agli ac quisti e agli approvvigionamenti, oltre che alla costante manutenzione del Centro. Gli operai in servizio erano stati messi a disposizione dalla Società Acciaierie e dalla S.I.D.A. di Bolzano. Amministratore del CAR fu il rag. Mario Castellani delle Acciaierie di Bolzano.

Venne poi allestito un impianto radio grazie all’intervento di alcuni tecnici giunti appositamente da Milano (su iniziativa dell’Associazione Nazio nale Reduci di Prigionia, Comitato Provinciale di Milano). “Esisteva quindi una cabina radio dalla quale venivano impartiti gli ordini, a mezzo di un impianto di amplificatori, al cortile arrivi per i rimpatriati che sostavano e al cortile partenze per coloro che si accingevano a lasciare il campo sugli auto mezzi. Pure attraverso la radio venivano eseguite ricerche di ex-prigionieri in Germania, con la lettura di elenchi nominativi”43. In seguito avremo modo di parlare ancora di questo servizio.

2.4.2 L’Ufficio informazioni del CAR

L’Ufficio Informazioni venne costituito il 2 giugno 1945 presso il CAR ma era già attivo in precedenza presso il Convento dei Dominicani di Cristo Re. L’ufficio aveva il compito di raccogliere, schedare, catalogare, elaborare statistiche, ordinare informazioni da coloro che rientravano dalla Germania e cercare di dare una risposta alle migliaia di richieste che nel contempo arriva vano da tutta la penisola. Un lavoro che dalle relazioni appare come immane, svolto senza tregua da numerosi addetti il giorno e la notte. In particolare l’Ufficio Informazioni era incaricato di tenere aggiornati questi documenti:

una rubrica di internati ancora in attesa di rimpatrio;a) uno schedario dei deceduti;b) un elenco di messaggi radio alle famiglie, degli internati che attenc) devano il rimpatrio e assicurano di stare bene; un elenco delle persone di cui famigliari stavano cercando notizie”.d)

39

43 ASBZ, Archivio IMI/CAR, faldone nr. 43

All’Ufficio Informazioni del CAR giungevano informazioni dagli internati che erano appena rimpatriati dalla Germania; ad esso si rivolgevano decine di migliaia di famiglie italiane che attendevano con ansia notizie sui loro con giunti.

Le richieste di informazioni venivano evase con uno straordinario, ma non meno difficoltoso, lavoro di coordinamento, svolto senza tregua da diverse decine di persone – molte erano donne – in servizio presso il CAR. Una volta accertato il caso si provvedeva a inoltrare una risposta agli interessati. Nel caso in dettaglio, l’Ufficio Informazioni avvisa i famigliari di un internato che il loro caro sta bene e spera di tornare presto in Italia:

40

Nei giorni successivi alla fine del conflitto iniziarono a formarsi spontane amente, per iniziativa di singoli cittadini o di istituzioni, in quasi ogni città d’Italia dei centri aventi lo scopo di cercare notizie di militari di cui non si avevano più informazioni, perché internati in Germania, deportati o dispersi in Russia. Particolarmente organizzati in questo senso erano diversi comuni dell’Emilia Romagna; nel fondo dell’Archivio di Stato sono presenti numerosissime richieste (con allegate fotografie degli scomparsi) inviate dalle zone di Borgo Panigale, Zola Predosa, Sala Bolognese. Diverse richieste giungono anche dalla Lomellina, in Lombardia.

Ecco di seguito alcuni esempi. In questo primo caso è il CLN di Borgo Panigale che manda delle schede con dati anagrafici di soldati originari della zona:

41

Nel secondo caso che presento è il Comune di Sala Bolognese ad inviare, ancora nel maggio 1945, delle schede con fotografie di internati al CAR di Bolzano. L’unica informazione sulla prigionia riguarda il numero di matricola assegnato nei Lager. Ecco due esempi:

42

Il Comune di San Giorgio di Lomellina, nel pavese, predispone delle schede più dettagliate, in cui vengono riportate informazioni precise sulla prigionia (in particolare l’ultimo indirizzo in Germania dell’internato). Manca però, in questo caso, la fotografia del soggetto:

43

Già nel luglio del 1945, quando venne ripristinata la linea ferroviaria fino a Pescantina, molte tradotte non fermavano più a Bolzano. Fino ad allora, tutta via, erano passate decine e decine di migliaia di persone dal CAR altoatesino. Dal 15.7.1945 l’Ufficio Schedario cessò la sua attività che invece fu continuata da un analogo ufficio installato a Pescantina. A partire da quel momento al cuni reparti del CAR bolzanino vennero smantellati. Il Reparto Sanità portò tuttavia a 500 i propri posti letto: in tal modo potevano essere ancora accolte intere tradotte ferroviarie di ammalati provenienti dalla Germania. Anche per motivi finanziari venne chiusa la sezione sanitaria staccata allestita presso l’Ospedale Civile di Bolzano.

Sempre in quel periodo venne chiuso il posto di ristoro allestito internamente al CAR e riaperto presso la Stazione ferroviaria – in località detta

44

Infine una delle numerose richieste giunte anche dal Comune di Zola Predosa:

“Siberia” – per le tradotte in transito. Anche l’Ufficio Trasporti venne aggre gato al posto ristoro, così come il servizio radio che trasmetteva programmi con ricerca di notizie di connazionali dispersi mentre i treni sostavano sulla banchina in attesa di ripartire verso Pescantina.

Su vagoni improvvisati presso la stazione ferroviaria vennero allestiti anche una filiale della Direzione del CAR, una piccola infermeria, una sezione staccata dell’Ufficio Informazioni. I treni in arrivo a Bolzano erano accolti dal suono dell’“Inno al Piave”, ascoltate “in religioso silenzio” dai rimpatriati, come è scritto nella relazione.

Poi le tradotte ripartivano: “… Verso Verona, verso il Po, verso le case di ognuno, sempre troppo lentamente – povera tradotta – troppo lentamente per chi invece ha troppa fretta”.

Come già detto, il CAR accoglieva chi rientrava dalla Germania, forni va pasti caldi e vestiti, una prima assistenza sanitaria, organizzava un sistema di trasporti dalla stazione ferroviaria alla propria sede e dalla propria sede verso altri centri di smistamento del nord Italia. C’erano degli autisti che ave vano il compito di caricare gli internati provenienti da determinate provincie e condurli a destinazione.

Ma il CAR aveva anche il compito di raccogliere, attraverso il proprio Ufficio Informazioni, notizie sugli internati che non erano ancora potuti rien trare in Italia per ragioni di salute. Inoltre riceveva migliaia di lettere e richieste che arrivavano da tutta la penisola: erano mogli, sorelle, fratelli di interna ti (ma anche di dispersi in Russia o deportati politici e civili) che chiedevano notizie dei propri cari. Talvolta mandavano dei biglietti che i dipendenti del CAR appendevano su una grande parete, davanti alla quale passavano coloro che erano appena giunti dalla Germania, nella speranza che qualcuno potesse dare delle notizie utili per i famigliari.

Ecco l’esempio di una richiesta inviata al CAR di Bolzano da una famiglia veneta: si tratta di un fante che nel settembre del 1943 era stato fatto prigioniero dai tedeschi in Croazia.

45

Tra le altre documentazioni d’archivio inerenti la struttura e l’organizzazione del CAR vi sono anche le pla nimetrie. Questo è lo schema del primo piano dell’edificio sito in via Merano 24: si notano i locali sanitari per le crocerossine, le sale per le radiografie (molti di coloro che rientravano erano affetti da TBC o gravi malattie polmonari).

Un permesso di circolazione sulla tratta Bolzano-Verona-Modena rilasciato al CAR dal governo militare alleato di Bolzano. Senza quest’autorizzazione nessun mezzo poteva circolare.

46

2.4.3 La cartella delle corrispondenze

Tra le tipologie di documenti ricorrenti all’interno dei vari faldoni del fondo, vi sono le “cartelle delle corrispondenze”. La “cartella delle corrispondenze” è una raccolta di documenti usata da gli impiegati del CAR per riportare notizie e documenti su internati in merito ai quali venivano richieste notizie dai famigliari, tramite lettera o verbalmente. Esiste una cartella per ogni lettera dell’alfabeto (in riferimento all’iniziale del cognome di ogni soggetto incluso nello schedario):

Ecco un esempio di richiesta giunta al CAR (nella fattispecie un soldato della Divisione Julia dato per disperso in Russia dal gennaio 1943) e inserita nella cartella delle corrispondenze:

47

Dopo i dovuti accertamenti nella documentazione disponibile, gli impiegati del CAR mandano una risposta negativa alla famiglia del disperso:

Il documento successivo testimonia che tra gli Internati Militari Italiani vi erano anche dei sudtirolesi di lingua tedesca (soldati dell’esercito italiano, non optanti, che non avevano voluto arruolarsi nelle forze armate tedesche dopo l’8 settembre 1943). È il caso di Joseph Niederkofler, classe 1923, di S. Andrea di Bressanone, cercato dalla famiglia:

48

Tra coloro che inviano richieste di informazioni vi sono anche famigliari di deportati per motivi razziali. Nell’esempio riportato il signor Ercole Norzi cerca notizie dei propri cari (tra i quali anche una ragazzina arrestata insieme al padre a Genova nel novembre 1943 e condotta, con molta probabilità, in un campo di sterminio in Germania):

La Pontificia Commissione di Assistenza (comunemente ricordata come “la Pontificia”) era un organizzazione, con presenza in ciascuna delle Diocesi italiane la quale, dopo la fine del conflitto, si prestò con ogni mezzo per aiu tare coloro che rientravano dalla Germania. Tra le altre cose essa forniva ai rimpatriati una cartolina con la quale essi potevano dare notizie su coloro che ancora non erano potuti rientrare dalla prigionia.

2.4.4 I documenti degli Alleati

Nel fondo depositato presso l’Archivio di Stato di Bolzano c’è una quantità in numerevole di documentazione prodotta dalle autorità Alleate, in particolare una quantità davvero notevole di liste con tutti i nomi e cognomi degli internati che da Innsbruck rientravano a Bolzano attraverso il Brennero. Spesso

49

è presente un certificato allegato alle liste nominali: serve a dimostrare che i rimpatriati sono stati sottoposti ad un rigido controllo sanitario e disinfettati con DDT (dicloro-difenil-tricloretano):

Ecco nel dettaglio l’esempio di una delle liste di cui si è appena parlato. Oltre al nome e al cognome degli internati presenti nella tradotta, ci sono anche la provincia di origine e la data di disinfezione e di visita medica (il documento specifico qui riprodotto fu redatto ad Hildenheim l’8 giugno 1945 dall’UNRRA, l’United Nations Relief and Rehabilitation Administration, un’organiz zazione umanitaria internazionale sorta nel 1943 a Washington e finanziata prevalentemente dal governo degli USA il cui compito fu quello di fornire aiuto e assistenza ai paesi più colpiti dalla guerra)

50

51

Presso il CAR in via Merano ma anche presso la stazione ferroviaria era stato allestito un efficiente sistema radio indispensabile per dare comunicazioni di servizio ai rimpatriati di passaggio.

Nel giugno del 1945 viene preparata una relazione, inviata da un certo Santi Vincenti al Comitato Nazionale Reduci di Prigionia, in cui si spiega nel dettaglio il funzionamento della struttura radio allestitita all’interno del CAR:

“… Alla stazione ferroviaria, i reduci provenienti da Innsbruck in tradotta vengono divisi in due gruppi: i diretti oltre Bologna e i settentrionali. Quelli del meridione prendono posto su un autocolonna e partono subito, gli altri vengono avviati al centro di raccolta di Bolzano. Qui lo smistamento si divide in tre ser vizi: arrivo, attesa, partenza. Il servizio è continuativo giorno e notte”.

52

2.4.5 Il servizio radio presso il CAR e alla stazione di Bolzano

Presso il CAR, per comunicare con gli internati, vennero preparati dei mes saggi radio pre-registrati. Il primo era destinato a coloro che erano appena giunti:

“Rimpatriati attenzione! Presentatevi alla porta in fila per due e ritirate il buono per i viveri! Vi accoglie in questo campo il primo saluto della patria! Questo è un campo di transito e smistamento dove resterete per poche ore. Ri ceverete tutto il necessario cioè viveri, indumenti, alloggio e ogni assistenza ma nulla di superfluo. Tutti gli ufficiali si presentino alla Direzione per i buoni mensa. Eseguite con disciplina tutti gli ordini del personale, non affollatevi, non fate confusione! Per la partenza sarete avvisati in tempo”.

Un secondo messaggio è destinato a chi rimane in sosta:

53

“Attenzione! Dovete rimanere in questo campo solo poche ore. Ripartirete al più presto per raggiungere casa vostra. Ora dovete riposarvi, pulirvi alle fon tane, rifocillarvi e in seguito passare all’Ufficio Schedario in fondo al cortile dove vi sarà rilasciato il foglio di viaggio. Quando vi chiameremo salirete sugli autocarri e consegnerete il foglio di viaggio; per ora non consegnatelo a nessun altro, poi partirete per casa vostra. Eseguite gli ordini con disciplina e calma! Sugli autocarri c’è posto per tutti!!!”.

Un terzo avviso radio è destinato a chi sta per partire con l’autocolonna:

Queste le parole che pronunciava lo speaker:

“Attenzione! Tra poco partirete per la vostra destinazione, dovete perciò for mare tre gruppi ben separati sotto i relativi cartelli: il primo gruppo compren de tutti i rimpatriati diretti in Liguria, Piemonte, Lombardia. Il secondo gruppo comprende tutti i rimpatriati delle Tre Venezie. Il terzo gruppo comprende

54

tutti i rimpatriati diretti all’Italia Centro-Meridionale, cioè a tutte le località al di sotto della linea del Po.

Eseguite gli ordini con disciplina e calma, così affretterete la vostra partenza… La precedenza nell’effettuare i carichi dei mezzi di trasporto deve essere data:

1) ammalati; 2) internati politici; 3) prigionieri; 4) lavoratori deportati; 5) lavoratori volontari”.

Col successivo messaggio radio i rimpatriati di passaggio al CAR ve nivano invitati a rilasciare notizie e informazioni e a consegnare documenti collegati alla prigionia o al destino di altri internati:

“Rimpatriati attenzione! L’Ufficio Informazioni comunica:

Tutti coloro che hanno notizie di compagni morti, ammalati, ricoverati all’Ospedale o dispersi favoriscano darne comunicazione esclusivamente agli incaricati. Chi avesse elenchi di morti li presenti in visione. Chi avesse elenchi di compagni rimasti in Germania favorisca presentarli per la trasmissione radio.

Tutti gli ufficiali, Cappellani militari e fiduciari di Lager sono invitati a dare breve relazione sui campi di concentramento. È dovere rassicurare chi attende.

55

Per la tranquillità dei parenti non date notizie di morte a chi non appar tiene all’Ufficio Informazioni.

Attenzione! Se avete smarrito parenti, compagni o bagagli o altri ogget ti, fate avvertire subito la Cabina Radio.

Rimpatriati attenzione!

Notizie sul servizio postale e telegrafico. In tutte le provincie il servizio postale e telegrafico è regolare: potete scrivere, telegrafare, telefonare a pa renti ed amici.

Da Bolzano e Trieste potete soltanto scrivere”.

Un ultimo messaggio, di carattere più generale, informava gli internati circa l’assistenza che si stava organizzando in tutto il Paese per aiutare i rimpatriati:

“In ogni capoluogo è costituito il Comitato Reduci della Prigionia: se non esistesse nel vostro paese, è vostro dovere prendere accordi col Comitato Provinciale presso l’Associazione Combattenti e costituirlo. L’assistenza si divide in tre rami:

Prigionieri di guerra ed internati militari;1) Deportati politici e lavoratori forzati;2) Lavoratori civili.3)

Il governo ha stanziato in bilancio la somma di 47 miliardi per l’assistenza a tutte le vittime della guerra….”.

56

L’ufficio radio allestito presso la Stazione ferroviaria di Bolzano rice veva a sua volta lettere da parte di famigliari di internati che richiedevano la lettura di messaggi alle tradotte di passaggio. Eccone un esempio:

“Roma, 29 settembre 1945.

Gent.mo Sig. Capo Stazione, mi scuserà se la disturbo, ma si tratta di cosa urgente e non so proprio a chi rivolgermi se non a lei.

Ho saputo che nella sua stazione è stato installato un ufficio che a mezzo di un altoparlante domanda notizie di militari ex-prigionieri a quelli che han no la fortuna di rientrare.

La prego vivamente passare la presente all’ufficio competente perché richieda notizie del fante Pacifici Vittorio di Tivoli (Roma) fatto prigioniero nel settembre 1943 a Corfù.

Sono certo che lei mi farà questo piacere, cercando così di alleviare la nostra famiglia di una grande pena…”.

2.4.6 Gli elenchi con le notizie

Credo che tra i documenti più interessanti “scovati” presso l’archivio di Bol zano vi siano degli elenchi, redatti dal personale del CAR, con notizie puntua li su diverse decine di migliaia di internati. Oltre alle notizie viene riportata anche l’identità di chi ha passato le informazioni agli impiegati. Per ogni lettera dell’alfabeto esiste un apposito elenco (la lettera è riferita all’iniziale del cognome dell’internato di cui si forniscono notizie). All’interno dell’elenco gli internati sono poi distinti per provincia di provenienza. Il fondo dell’Archivio di Stato raccoglie molti elenchi ma purtroppo altri sono mancanti.

Le notizie, come può essere osservato negli esempi che seguono, indi cano anche casi di decesso (causato talvolta anche da omicidio) di internati. Elenco relativo alla lettera R; il documento si riferisce in particolare ad internati originari della provincia di Reggio Emilia:

57

Di seguito l’elenco relativo alla lettera S. Nel documento riprodotto, in parti colare, ci si riferisce ad internati originari della provincia di Venezia. Questi elenchi sono utili anche per avere un’idea piuttosto precisa delle principali cause di morte degli internati:

Di seguito l’elenco relativo alla lettera T. Nell’esempio proposto si forniscono notizie su internati originari della provincia di Firenze:

58

Gli ultimi due esempi si riferiscono ad internati il cui cognome inizia con le lettere “V” e “Z”.

59

2.4.7 Gli elenchi dei decessi

Nel fondo del CAR depositato presso l’Archivio di Stato non mancano, e sono davvero numerosi, gli elenchi con deceduti per singolo campo di internamen to. Sono migliaia i nominativi riportati, con luogo, causa di morte e data del decesso. Queste liste dovrebbero costituire una delle fonti principali nel caso in cui si volesse avviare a livello nazionale l’elaborazione di un elenco degli IMI morti nel Terzo Reich. Queste liste erano state compilate da sacerdoti o fiduciari direttamente durante la prigionia e vennero consegnate all’Ufficio Informazioni del CAR durante il passaggio a Bolzano. Si poneva quindi la questione di comunicare il decesso, una volta verificato, ai familiari del caduto. Operazione che talvolta svogeva la Comissione Pontificia, come dimostra l’annotazione sul documento qui riportato:

60

Ecco un esempio di registro defunti (qui riferito allo Stammlager IIIA di Lu ckenwalde, non molto distante da Berlino)… Con un esempio delle pagine interne dello stesso registro. Ci sono tutte le cause di morte e il luogo di sepoltura (tra le cause di morte sono predominanti le malattie polmonari e i bombardamenti aerei causati dagli Alleati):

61

Non meno interessanti – anche se decisamente meno frequenti come tipologia di documenti – sono gli elenchi di coloro che avevano terminato la prigionia in Unione Sovietica e facevano ritorno in Italia. Nel documento d’esempio, datato settembre 1945, sono elencati alcuni ex prigionieri (già combattenti del CSIR, corpo italiano di spedizione in Russia) rilasciati dal campo di Gorky, vicino a Mosca, in transito da Bolzano:

62

2.4.8 Gli elenchi dei rimpatriati dalla prigionia in Russia

2.4.9 Il registro con le comunicazioni di morte

In un apposito registro vengono raccolti documenti e comunicazioni relative ai soli internati deceduti in Germania. Ecco la copertina di uno degli esemplari conservati nell’Archivio:

All’interno si trova un indice con l’elenco di tutti i casi trattati nel singolo fascicolo:

63

Questa è una dichiarazione di morte relativa ad un internato originario della provincia di Bolzano, morto per malattia:

Molti internati arrivano in Italia in condizioni di salute pietose. Qualcuno non ha nemmeno il conforto di poter morire tra le braccia dei propri cari e si spegne nell’Ospedale del CAR. Il documento certirfica la morte di un ragazzo di soli 24 anni:

64

Anche questa tipologia di documentazione è sicuramente molto utile per af frontare la questione delle principali cause di morte degli internati. Ci sono casi di decesso in conseguenza di maltrattamenti:

Da Bolzano passano anche alcuni sopravvissuti all’eccidio di Cefalonia. Un friulano testimonia della fucilazione del proprio sottotenente, avvenuta il 22.9.1943:

65

Nei lager si moriva per nefrite e broncolpolmonite:

Si hanno conferme di morti anche tra i prigionieri dei sovietici (dalla relazio ne le condizioni di trattamento dei prigionieri italiani da parte dei sovietici non sembrano molto diverse da quelle riservate dai tedeschi agli IMI):

66

Ci sono poi notizie sulle migliaia di soldati italiani fatti prigionieri dai tede schi dopo l’8 settembre 1943 sulle isole dell’Egeo e morti durante il trasporto verso il continente perché le navi venivano affondate dagli apparecchi anglo americani.

Nei lager si moriva per dissenteria grave:

67

Per meningite:

Per omicidio causato da una sentinella tedesca:

68

O fucilati per mano di un poliziotto:

Giovani di poco più di vent’anni erano spirati nei lager a causa del tifo addo minale:

69

O ancora a pistolettate durante il trasferimento da una baracca ad un’altra:

I documenti sopra riportati sono solo degli esempi ma aiutano a comprendere come la morte degli internati dipendesse da pietose condizioni igieniche, sa nitarie e, in generale, a causa dei maltrattamenti – talvolta assassini – cui gli internati vennero sottoposti.

70

2.4.10 Alcuni esempi di lettere dei famigliari

Particolarmente toccanti sono le migliaia di lettere conservate nel fondo ar chivistico in oggetto.

Una madre disperata scrive al CAR di Bolzano perché da tempo non riceve più notizie del proprio figlio internato.

71

Un figlio chiede notizie del proprio padre, deportato politico di Bologna e finito a Dachau. Scrivono, seppur di rado, anche i genitori di combattenti della RSI di cui si sono perse notizie. La scrivente in oggetto cerca notizie del figlio inviato nel 1945 in addestramento con una divisione repubblichina in Germania.

72

I parenti degli internati allegano talvolta alla propria richiesta anche una copia dell’ultima cartolina che i loro congiunti hanno inviato dal Lager. Nel settembre 1945 questa donna cerca notizie del proprio marito, di cui non sa più nulla da 13 mesi.

Un ex internato trentino, dato ufficialmente per morto, tramite un sacerdote scrive al CAR per testimoniare che, invece, è sano e salvo.

73

Decine di migliaia di genitori non vennero mai più a conoscenza della sorte dei loro figli, catalogati per sempre nella categoria dei “dispersi”. Un padre cerca notizie del proprio figlio, di cui riporta anche l’ultimo indirizzo conosciuto.

In questo caso la triste risposta del CAR non tarda ad arrivare. Il poveretto era morto per malattia nel gen naio 1945.

74

2.4.11. La documentazione dei campi: Weiden

Con questa ricerca non è stato possibile procedere ad una ‘mappatura’ di tutti i luoghi di detenzione destinati agli IMI; da un lato perché l’universo dei campi è vastissimo e il fondo contiene informazioni solo su una parte dei campi destinati agli internati. In seconda battuta voglio anche ricordare che le informazioni sui singoli campi sono distribuite all’interno di una vastissima miscellanea di documenti che costituiscono il fondo. Fatte queste dovute premesse, ho voluto comun que procedere con un ‘carotaggio’, un piccolo approfondimento in relazione a due Lager dei quali si disponeva di più documentazione: Weiden e Memmingen. All’interno del notevole materiale che all’epoca fu raccolto dagli operatori del CAR e che oggi viene conservato presso l’Archivio di Stato di Bolzano esi stono una serie di documenti portati dai “fiduciari”, i rappresentanti degli IMI nei lager. Per quanto riguarda il campo di Weiden ho rinvenuto numerose carte che testimoniano del tentativo di questi fiduciari di ottenere, anche attraverso l’ambasciata italiana a Berlino, migliori condizioni di vita per i prigionieri.

La documentazione di seguito proposta si riferisce, appunto, al caso dello Stammlager XIII-B di Weiden. Può essere interessante vedere qualcuno di questi documenti in “presa diretta”. Il rappresentante degli italiani, tale Lobba Edo, nell’ottobre del 1944 scriveva ai diplomatici italiani presenti nella capitale del Terzo Reich (SAI, Servizio Assistenza Internati, con sede in Graf Spee Strasse 1/7 a Berlino)44. Nel caso specifico riferiva di un vagone di latte condensato e gallette giunto dall’Italia per gli IMI ma trattenuto dagli ufficiali tedeschi (che, a suo dire, facevano di tutto per impedire che il cibo venisse consegnato ai prigio nieri). Questa era una consuetudine; spesso i vagoni non arrivavano nemmeno ai Lager in quanto se ne appropiavano direttamente le forze armate germaniche:

44 Il Servizio Assistenza Internati (SAI) venne allestito nel febbraio 1944 presso l’ambasciata italiana a Berlino.

75

In tutta risposta, anziché intervenire presso l’Autorità tedesca, pochi giorni dopo l’ambasciata italiana chiedeva al fiduciario di specificare “con sollecitu dine” numero e contenuto dei vagoni pervenuti dall’Italia…

Il 10 novembre il fiduciario riusciva finalmente a comunicare che erano arri vati due vagoni: uno il 18 luglio (!), carico di gallette; l’altro il 12 ottobre, ca rico di latte condensato, medicinali e libretti di lettura. Non sappiamo se alla fine questi elementi di prima necessità furono effettivamente dati in consegna agli internati oppure – come è invece più probabile – fatti propri dai soldati tedeschi.

76

Il servizio assistenza internati, che faceva riferimento alla Repubblica Socia le Italiana, pareva piuttosto interessato ad avere dal fiduciario un elenco di tutti gli ufficiali presenti nello Stalag di riferimento. Forse questo serviva per tentare di arruolare elementi da inviare a Salò, visto che non avevano avuto particolare successo i tentativi precedenti:

Altro documento interessante è il seguente. In esso il fiduciario di Weiden scriveva al responsabile di un campo lavoro (Harsdorf) per comunicargli che la Croce Rossa Internazionale di Ginevra, cui si erano rivolti 4 internati di Harsdorf, dava notizia di non poter fornire alcun aiuto agli IMI:

Nonostante le privazioni e lo sconforto, si registravano tuttavia importanti atti di solidarietà degli internati verso i connazionali sottoposti a duri bombardamenti aerei da parte degli Alleati. Nel caso specifico gli IMI inviano una som

77

ma per i sinistrati di Treviso, città colpita più volte da pesanti e sanguinose in cursioni (l’episodio più grave si era verificato il 7 aprile 1944, venerdì Santo):

Nel gennaio del 1945 il fiduciario di Weiden non aveva più nemmeno materiale per scrivere e per gestire il suo piccolo ufficio. Era costretto a comperare ma teriale di sua tasca perché dal SAI di Berlino non arrivava più nulla: “Figurarsi che come protocollo mi servo di un quaderno scolastico, matite ne ho due, di quelle a colori non ne parliamo, nemmeno una cartella, registri non ricordo nemmeno più come siano fatti, quando devo firmare non mi rimane altro che andare a imprestare una penna, le buste a dire la verità devo rubarle”.

Interessante un concetto che viene ribadito da Lobba nella missiva rivolta al fiduciario di un altro campo lavoro: “In qualità di Internati Militari non abbiamo nessun diritto alla Croce Rossa Internazionale”:

78

Nel documento successivo (datato dicembre 1944) è il SAI a scrivere al fi duciario di Weiden affinché comunichi ad un internato che i suoi famigliari stanno bene e che aspettano sue notizie:

Il 13.8.1944 il Servizio dirama una circolare dattiloscritta a tutti i fiduciari dei lager allegando una lista di internati di cui i famigliari non hanno più notizie, con la preghiera di aiutarli ad individuare il luogo esatto di prigionia:

79

Interessante è anche la documentazione relativa allo Stalag VII B di Mem mingen. Abbiamo tra le altre cose una cartella con l’elenco di alcuni internati presi in forza presso questo Lager:

E per ciascuno di essi i dati anagrafici ma anche informazioni relativi al luogo e alla data di cattura da parte dei tedeschi e altri dati sugli spostamenti e sulle attività svolte durante l’internamento e fino alla liberazione:

80

2.4.12 La documentazione dei campi: Memmingen

Molto importanti sono anche le schede compilate dal personale tedesco del la ger di Memmingen al momento dell’arrivo degli internati nel campo. Ci sono anche le foto, con numero di matricola, dei singoli prigionieri:

81

2.4.13 La documentazione sul Lager di Bolzano

Concludo la parte di questo libro dedicata alla ricerca archivistica, sottoline ando come, di tanto in tanto, si trovino lettere al CAR di congiunti di deporta ti politici nel Lager di Bolzano. Nell’esempio sotto riportato si cercano notizie di un capo partigiano di Milano, Dottor Rino Rodondi, che risultava essere stato imprigionato presso il Lager di Bolzano 45:

45 A titolo di completezza segnalo che il dr. Rino Rodondi, le cui sorti non conosciamo, fu certamente trasfe rito da Mauthausen ad Auschwitz insieme ad altri due medici il 4.1.1945. In: Danuta Czech, Kalendarium. Gli avvenimenti nel campo di Auschwitz-Birkenau 1945, Aned, Milano, 2002, p. 2.

82

Capitolo Terzo

Questo internato di Bolzano ha raccolto in tempi recenti le sue memorie in uno scritto di grande interesse e ricco di dettagli, che ho chiesto di poter pubblicare in questo volume. In appendice a questo racconto Orazio riferisce anche del suo recente ritorno in Germania, ad Amburgo, per rivedere i luoghi di prigionia46 .

“… Sono nato il 21 dicembre 1924 a Padova, ma nel 1933 la mia famiglia si trasferì a Bolzano. Il 21 agosto del 1943 fui chiamato sotto le armi: ave vo 18 anni e 7 mesi, fino ad allora avevo vissuto senza problemi, aiutavo mio padre nel negozio di abbigliamento e sartoria che si trovava in via IX maggio, oggi corso Libertà.

Fui assegnato al 232° fanteria di Bolzano, alle Caserme Vittorio Veneto; lì constatai che le condi zioni di vita erano disastrose: ricevetti una divisa usata, la mia giacca aveva un rattoppo all’altezza della schiena e i calzoni erano più larghi di due misure. E pensare che da ci vile, ero vestito sempre in modo impeccabile! Ci rasarono, anche se avevamo già i capelli cortissimi; mangiavamo il rancio seduti per terra come i barboni e pulivamo le gavette con la terra del cortile. Ero realmente demoralizzato e stanchissimo per le continue, quanto inutili, esercitazioni. Quando suonava l’allarme, e avveniva oramai quasi ogni notte, ci trovavamo già pronti, perché non ci si spogliava più: dovevamo correre affardellati fino al poligono di San Maurizio, dove attendevamo il fine-allarme. Data la mia corporatura esile, i pochi giorni trascorsi in caserma mi resero piuttosto debole, anche perché non ero abituato ai gravami della vita militare; tutto ciò influì non poco sul destino che mi attendeva.

L’8 settembre 1943 sono in libera uscita serale e in piazza Vittorio Ema nuele III, ora piazza Walther. Incontro Pasquali e altri amici non ancora arruolati, perché studenti. Mi informano che la radio aveva appena trasmesso l’an

46 Rispetto al testo originale ho provveduto a effettuare alcuni piccoli interventi di correzione ortografica. Non sono stati effettuati interventi di carattere morfo-sintattico.

83

La testimonianza di alcuni ex-IMI della Provincia di Bolzano

3,1 La memoria di Orazio Leonardi

nuncio di Badoglio: l’Italia aveva chiesto l’armistizio; la mia famiglia, dopo il primo bombardamento sulla città, si era trasferita sul Renon e fu così che mi trovai solo, senza nessuno che mi potesse consigliare sul da farsi.

Tornato in caserma, l’ufficiale in servizio ci fece scendere in cortile, inquadrati con armi e bagagli, in attesa di ordini. L’euforia che ci prende, viene smorzata dal pensiero dell’immediato futuro, sulle possibili reazioni della Germania a questa svolta dell’Italia. Domande che purtroppo ebbero una risposta dopo poche ore.

Ore 23. Torniamo nelle camerate e ci addormentiamo completamente vestiti. Saranno state le quattro o le cinque del mattino, un boato accompagnato da raffiche di armi automatiche ci riporta alla realtà del momento: un colpo di mortaio era caduto sul tetto del nostro padiglione e i soldati alloggiati sul piano colpito, scendevano a precipizio lungo le scale.

La confusione, la sorpresa e il panico erano accompagnati da urla e spari, che provenivano dalla strada e dal cortile. Nel silenzio che seguì la sparatoria, urla in tedesco tradotte poi in italiano, ci comandano di scendere in cortile, con le braccia alzate, senza zaini o altro, dove, erano schierati una ventina di soldati tedeschi, armati di parabellum, che ci tenevano sotto tiro; un carro armato aveva sfondato un cancello ed era posizionato in modo stra tegico. Siamo prigionieri dell’esercito tedesco. Cosa succederà ?

La domanda, angosciosa, si ripercuote nel nostro intimo senza nessuna alternativa: da come ci trattano c’è poco da sperare, tanto più che con racca priccio vedemmo avvolto nella bandiera insanguinata il corpo della sentinella che montava la guardia questa notte.

Infatti ci fecero sedere per terra, e dopo diverse ore, ci inquadrarono e scortarono nel greto della Talvera. Non avevamo nulla all’infuori degli indu menti che indossavamo. Centinaia, forse migliaia di soldati di tutte le armi erano sparpagliati nella parte asciutta del torrente, mentre i Tedeschi armati ci controllavano dai bastioni e di tanto in tanto sparavano colpi di mitra nell’aria.

Speravo che i miei genitori venissero a cercarmi. Sugli argini della Tal vera si accalcavano persone in cerca di amici o familiari, ma erano tenuti a distanza dalle sentinelle tedesche.

Finalmente intravidi i miei genitori, che gesticolavano con una senti nella tedesca. Corsi verso di loro e ci abbracciammo: è impossibile descrivere l’intimo nostro. Le raccomandazioni di mio padre erano tese alla rassegnazione e mi esortava alla calma e all’ubbidienza. Chiesi loro se potevano portarmi degli indumenti, dato che tutto ciò che possedevo era la divisa e il cappotto militare e mi promisero che sarebbero tornati al più presto. Nella confusione che regnava sulle passeggiate non riuscii più a vedere i miei genitori che, non vedendomi riuscirono a contattare un maresciallo e a lui consegnarono una piccola valigetta: che conteneva un cambio di biancheria, un pullover, una sciarpa e un pezzo di pane con del formaggio. Eravamo a digiuno dall’ultimo rancio del giorno 8.

84

Tutto questo successe il giorno 9 settembre. La notte trascorse tra spari e grida e una leggera pioggia impregnò i nostri cappotti. Dai riflettori lame di luce illuminavano la scena, per noi apocalittica.

L’alba del 10 settembre ci trovò più demoralizzati che mai, non avevamo idea di ciò che ci sarebbe successo. Dalle prime luci del giorno i tedeschi con la forza,e urla per noi incomprensibili, cominciarono a radunare soldati e for mare delle colonne che venivano avviate per dove non si sapeva. Tornare in caserma era pia illusione perché vedevamo i cortei dei soldati che attraversa vano il ponte Talvera diretti verso la città. Erano circa le ore undici. I tedeschi scesero nel greto ci radunarono come fossimo pecore; ai pochi che non vole vano ubbidire erano riservati pugni e calci. Attraversammo le vie della città scortati da soldati, che continuavano a urlare ordini in tedesco, tra gente che piangeva o che ci derideva… … Arrivati in stazione ci fecero salire su carri merci: trenta soldati per vagone. Nell’attesa della partenza, gente comune venne a manifestarci solida rietà, buttandoci tutto ciò che poteva: cibo e perfino indumenti, nella speranza di poterci rivestire in borghese e poter fuggire.

Ore 15 la tradotta parte, comincia a piovere, per fortuna il portellone del vagone rimane aperto e, sotto i nostri occhi, vediamo passare tutti i paesi e i monti conosciuti. Alle 17 siamo fermi al Brennero, al di là dei binari ci sono altre persone che ci rincuorano e ci invitano a lanciare dei biglietti con gli indirizzi dei parenti.

Ci avrebbero pensato loro a mandare alle famiglie la notizia del passaggio del loro caro. Quando la tradotta si mosse con il suo caratteristico sferra gliare, il nostro morale toccò il fondo. Fu così che quando entrammo in terra tedesca, nel vagone calò un silenzio assoluto, ognuno di noi era concentrato nel pensiero dei propri cari e nell’angoscia del futuro che ci attendeva. Qualche singhiozzo represso diede il via a un generale abbattimento.

85

Quando venne la notte, cercammo di stenderci sul pavimento del va gone: non era facile trovare spazio disponibile per trenta persone, ma con qualche improperio e zittio riuscimmo – se non dormire – almeno a riposare.

11 settembre. La tradotta attraversa paesi e campagne coltivate e asso late; vista la nostra situazione, ci sembrava impossibile che esistesse ancora tanta pace. La fame e la sete cominciava a farsi sentire: da quasi tre giorni non mangiavamo e non avevamo da bere. Si cominciava ad essere irascibili con i propri compagni, bastava un nonnulla per generare discussioni e incom prensioni. Il viaggio procedeva con lunghe soste in aperta campagna, così che potevamo scendere per sgranchirci; siamo sorvegliati dai tetti dei vagoni da soldati armati, che non ci lasciano nessun spazio per i nostri intimi bisogni. Finalmente nel pomeriggio, durante una sosta, il treno viene affiancato da un camion militare e ad ogni vagone viene distribuito del cibo: una pagnotta di pane acido, una salciccia di sanguinaccio lunga appena dieci centimetri, da dividere con quattro soldati. Il camion seguente era una cisterna, dalla quale venivano travasati e distribuiti secchi d’acqua. Un’organizzazione veramente teutonica. Non sazi, ma rifocillati, continuiamo il viaggio verso dove non si sa. I pensieri sono angosciosi e il futuro è inimmaginabile.

12 settembre. Sono circa le dieci, la tradotta si ferma in una piccola stazione, linda e fiorita con tanti vasi di gerani e petunie. Tale vista mi rin cuora ma nello stesso tempo mi angoscia pensando a ciò che il destino mi sta riservando. Il benvenuto ci viene dato da un gruppo di civili che, mostrandoci i pugni, ci gridano: «Badoglio, Badoglio». Bambini biondi e puliti ci scherni scono. Questo avvenne nella stazione di Bremervörde, paesino situato a circa 60-70 km da Brema e da Amburgo.

Incolonnati e scortati formavamo un lungo serpentone, che si mise in marcia. Non eravamo per niente marziali. Il sole era alto e il caldo ci face va sudare, attraversammo il paese tra la curiosità e il malanimo della gente, finché giungemmo in piena campagna. La stanchezza era enorme, eravamo sporchi, sudati e trasandati, quel tragitto di 12 km fu interminabile. Non aven do lo zaino, portavo la valigia con fatica e non avendo più forze ero intenzio nato di gettarla quando un vicino di colonna vista la mia difficoltà mi venne in aiuto caricandosela sulle spalle, la solidarietà che conobbi in questa triste situazione mi sollevò lo spirito.

Finalmente apparve la nostra destinazione. Il campo si presentava come una distesa impressionante di baracche, circondate da alti reticolati e da torrette con guardie, fari e mitragliatrici. Fuori dal campo c’era una colonna di nostri soldati, arrivati prima di noi che attendevano il controllo prima di en trare nel campo. Nell’attesa, ci sedemmo a terra e, dato che eravamo su un terreno arido e sabbioso, a ogni alito di vento la polvere si mescolava al sudore. Quando arrivò il nostro turno d’entrata passammo il controllo, che consisteva nell’aprire e rovesciare per terra il contenuto di zaini e valigie e pure delle nostre tasche. Soldati tedeschi, con dei bastoni, frugavano nei mucchietti di indumenti per vedere se avevamo delle armi. Non contenti ci perquisirono,

86

poi ci fecero oltrepassare un grande cancello di filo spinato ed entrammo nel campo, attraversando diversi settori di baracche, sempre suddivisi con doppi reticolati. Dalle finestre delle baracche, visi smunti ed emaciati ci stavano ad osservare: dal loro copricapo capimmo che erano russi. In un altro settore vi erano prigionieri francesi e poi venimmo a sapere che c’erano anche belgi, ben vestiti e paffuti, che al nostro passaggio, deridendoci, ci avvisarono che i tedeschi ci avrebbero conciati per le feste. Entrammo in un settore adiacente a quello francese. Ogni settore era composto da otto o dieci baracche, una baracca era adibita a lavatoio e una a latrina; erano messe intorno a una vasta depressione del terreno di circa un metro di profondità, con le pareti sbieche. Con raccapriccio, a guerra finita, venimmo a sapere quale era stata la loro funzione. Alti reticolati dividevano un settore dall’altro, in più vi era un basso filo spinato - distante da quello alto di circa mezzo metro. La baracca era suddivisa in 6/8 stanze, con letti a castello, un tavolo e due panche, due piccole finestre lasciavano entrare un filo di luce. Affamati e stanchi andammo a dissetarci, il lavatoio consisteva da un tubo metallico con dei fori da cui fuoriusciva un’acqua giallastra e dal gusto sgradevole, imbevibile. Ci sdraiammo sui letti a castello a noi assegnati, che non avevano nulla di letti ma erano scaffali a tre piani, con un tavolaccio al po sto del materasso, trovammo dei recipienti in lamiera e dei cucchiai arrugginiti, non c’era ombra di coperte o altro. Con il calare della sera, il buio riempì la baracca. Non c’era la luce e la disperazione si impadronì di noi. Lunghi singhiozzi accompagnarono il sonno, che venne a sopire i nostri tristi pensieri. Fummo svegliati di soprassalto da urla e colpi di bastone sulle pareti della baracca ci fecero uscire all’aperto. Erano le sei, non era ancora giorno e riflettori illuminavano la scena che sarebbe diventata usuale; la stessa cosa avveniva davanti alle altre baracche.

Ci inquadrarono e cominciarono a contarci non una volta ma due, tre volte. Dovevamo stare sull’attenti, dovevamo avere la divisa in ordine e guai a parlare: erano bastonate con il calcio del fucile. Questo era l’appello del mat tino, che durava circa un’ora; la stessa cosa avveniva alla sera, con la stessa procedura e lo stesso accanimento nel maltrattarci, in questo primo appello venimmo a conoscere le regole del campo, regole severe, che, se non venivano rispettate, eravamo passibili di fucilazione senza preavviso: per chi superava quel basso filo spinato che divideva i vari settori, per chi opponeva resistenza agli ordini dei soldati tedeschi, e infine per chi tentava la fuga.

Ci dettero tutte le informazioni interne al lager: nelle ore diurne era proibito stare sdraiati nei castelli, la pulizia della baracca doveva essere scru polosa, le ispezioni potevano avvenire in qualsiasi ora del giorno, di notte, era proibito uscire dalle baracche, dovevamo organizzare i turni di servizio, ecc.

Dopo questo primo appello distribuirono un intruglio chiamato thè, era amaro e di gusto nauseante, ma era caldo e suppliva all’acqua da bere.

Il pasto che ci diedero verso mezzogiorno consisteva in una brodaglia dove galleggiava qualche foglia di verdura e tre o quattro patate lessate, alla

87

sera ci diedero una fettina minuscola di pane nero un dito di margarina e il solito thé.

Per tutta la settimana continuò l’arrivo di colonne di soldati e ufficiali, provenivano non solo dall’Italia ma dalla Grecia dalla Jugoslavia, molti di questi erano ammalati di malaria; rispetto all’ insufficienza del cibo che ci distribuivano, ognuno cercava di arrangiarsi, dato che il nostro settore confinava con quello dei francesi, i quali, oltre al cibo del campo, ricevevano mensilmente uno o due pacchi della Croce Rossa. Scambiavamo, sfidando il pericolo delle sentinelle, tutto ciò che poteva mo. Fu così che l’orologio che avevo al polso venne scambiato con un filone di pane nero. I lanci attraverso il filo spinato avvenivano verso l’imbrunire, per non allarmare le sentinelle, rimanevamo nascosti dalle baracche, tuttalpiù, vedevano volare alto oggetti vari. Purtroppo, in un caso, la merce di scambio cadde tra i due reticolati e l’interessato che corse a prenderlo, venne colpito al ventre da una fucilata. Venne soccorso e portato nella baracca ufficiali, dove un ufficiale medico gli prestò i primi soccorsi, ma poi arrivarono i soldati tedeschi che lo portarono via e di lui non sapemmo più nulla.

La vita al Lager è disastrosa: le ore non passano mai, siamo sempre nell’attesa spasmodica di quel poco cibo che ci danno, la fame ci torce l’inte stino, di notte le cimici non ci danno tregua, l’acqua è imbevibile, i gabinetti sono immondi.