92 minute read

RIVl STA DI E FISIOLOGIA

Normale E Patologica

Aslone vaso-motrloe del prodotti b&Uerlol. - (Comunifatta aLl' Al!eademia delle Seien;e di Par igi dal BoucnARD, àell' Istituto, il 2G ottobre 1891)

Advertisement

Cohnheim stabili che la diapedesi dei globuli bianchi del eangue i' il fenomeno dominante dell'infiammazione, ritenendola conseguenza di una modificazione vascolare prodotta dall'azione eli cause flogogene direttamente sui vasi. l fisiologi che prima di Cohnheim avevano tentato interpretare con altri fenom eni infiammatori quello della dilatazione vaecolare, continuarono a credere che il sistema nervoso, dalla causa morbifica alle sue estremità perifer iche vasali, subiva o una dei suoi centri vasocostrittori, ovvero una eccitazione di que lli vaso-dilatatori, e che io ambedue i casi la dilatazione riflessa che ne seguiva a livello della irritata , metteva i vasi in una condizione pr op1zia (' sufficiente all'uscita dei globuli bianchi.

Elementi di una novella teoria della diapedesi fornirono MassArl e Bordet, or son diciotto mesi, quando ebber o stabilito che i leucociti possiedono l' irritabilità chimiotassica, già dimostr ata da Pfeffer per alcune cellule vegetali, e per le quale i leucociti, posti in soluzioni contenenti alcune sostanze attrattive e spectalmente le materie batteriche, camminano dai punti dove la soluzione è più diluila verso quelli ove essa é più concentrata. Questi autori ritengono che i leucociti chiusi nell'interno dei vasi sono impressionati dai prodotti batterici esistenh nei tessuti circostanti e superano, in virtù della propria irritabilità, la pare te vascolare per raggmngere le porti ove tale materia batte rica è piu 11bbonùante

. Cosi siamo. or·a in presenza di tre teorie per l'interpretadella drapcdesi: quella che la attribuisce ad una a lterazrone primitiva dei vasi, quella che la fa dipendere da un nervoso che produce secondariamente la dilatazione e quella che la sprega colla attivita propria dt-i leucocrtr.

Tutte tre teorie s'adattano d'altronde alla nozione che riconosl:e l'infezione locale come causa della rmmensa maggioranza delle infìemmazioni. A seconda della teorra o le materie secrete dai microbi ftogogeni, alte r ano l vasr della zoua irrfella, ovvero irritano in quest11 zona le .astremita terminali tlei nervi centr·ipeti i quali prov.ocano u1 questo medesi mo punto la dilatazione vascolore intìne , attirano attraverso la parete vusolo 1 del sa.nguo cl1e circola in questa regione.

L autore amm rso flrr dal principio la realtà di tale ir·r·itabilitù chimiotassica dei leucociti, p e r la quale 1 mrùesimi progrediscono nel tessuto che è sede della inft·zrone locale dai punti periferici, ove le materie batLPriche sou più diluite, verso i punti di maggior conceutrazione lino a con. tatto dei microbi; questa sarebbd una fase p r Pveutiva anterrore al fagoritismo, e solo quando, per·cor so l'indicato cammino, i leucociti sono arri"ati 8 contatto dei botte r·i questi potranno per l' irritabilita tatti le dei leucociti e distrutti.

!'\eli' infiammatione e piu genericamente nella lotta .lelco ntro l'infezione locale vi sono dunque tre atti consecutivi e vicendevolmente legati: t• la che ci venne indicata da Cohnheim ·

2o lo ricurca der batteri la cui intelligenza ci venne' data d n Mas!'ar·t e B or·det;

3o il che ci fu rivelato da .Metchnikoff.

Mossurt e Bordel opinano che le àue prime fasi non 110 costiluic:carro che una sola, bastando l'attrazione ·eserc italH sui leucociti dai prodotti batterici a far loro attraversare la parek A ciò si oppose che nella intìamrnaziont> i Jeueodti non sono soli ad uscire dai vasi, uscendona pure il plasma s a nguigno, che costituiscE> l'edema infiammatorio, che ne sorte con loro, talora prima, e può persino uscirne eenza di lor o; non si può amme t tere che il plasma san8'11gno s ubi s ca l'attrazione dei prodotti batterici.

L'autor e dichiara di aver dimostrato che uno di tali prodotti batte r ici rendP impossibile l'utll) do minante della inftammazi one, la diapedesi. Charrin e Gsmaleia c:tabilirono ehe e '!li si oppone e;ualmente all'usci ta del pl11c:;ma ed alla dilatazioue vascolare infiammatoria; e finalmente Charrin e GJ,.y diede r o l'intE-rpretazione di questi fatti provando che lale !los ta nza paralizza il centro vaso-' lilatatore, rmpedeudo cosi o m oderando la dilatazione vascolare attiva: Bouchard la chiam a anectasina.

L'an ectasina dunque è una sostanzA che paralizza il centro vaso-dilata tor e e per questa ra gio ne imped isco la cungeslione e l'edema infiammatori, e per lo s tesso motivo si opP''ne alla d iapedesi. Herlwi g, e poi Ma!':!'O rl o Bordel ammif; ero a l contrario che tal e so«tanza agirebbe su i binnchi pe r azione attrattiva, attraendo cio!\ i leucociti fuori dar vas i viene secreta dai mic robi nei tessuti, impPdendone i'ul'lcita se iniettata nei stessi; ma le t>sperienze delrautore che vide imped1ta la diape.Jesi in qualsiasi punto lonti\Oo dell'organism o essa. fosse iniettata, al pari che nelle pt'ovano il contrario.

St obiettò 8 f!Ueste esperienze eh<> l'o.,tacolo alla diaprdesi era dov u to all'eccesso !>lesso òelle !>OStanze attratth·e che, troppo concentrate, div engono r epulsi vc, obiezione pure ins u•sis tente e dimostrata erronea da altre esperienze.

L'anectasina oltrecbè al plasma ed a i bianchi, vieta l'uscrta dai vasi anche ai glob uli rO!':"i !>pr·o, della irritabilità chimiotassi ca: essa fa le emo,.ragie e p r oduce remos tasia ischemica. Questo fatto fu dall'autore const11toto nell' uom o i n cinque casi di emotti!> i e tre ros i di onleI'Orrugia .

Co sì l'anectasina non interviene nei processi infiammatori ehe a titolo di age nte inibitore o modet·atore; e so tto questo punto di vista potrà prender posto fra i medicamenti antillogi«tici e per le ma lattie in cui l'infiammazione locale non è una salvaguar dia contro l'infezione gener ale. lnd ipenJentemente dalla febbre, uno degli elementi chiaimpropriamente la reazione della tube r colina, e che pr ova umcamente che il bacillo tubercolare é una di queste materie pi r etogene, vi sono degli effetti locali consecu tivi all'intossicazione generale e che compaiono sovratullo dove vi sono lesioni tubercolari.

Ha vvi un'altra sostanza batterica la cui azione generale è eccil6nte pel centro vaso-dilatatore e che nelle da cui parte una irritazione, produce una congestione rillessa più energica, una essudazione sierosa più abbondantr, una diapedesi più intensa. In certi organi, come i reni, i polmoni, la retina, la sua azion e vaso-dilatalrice può anche manifesta SHnza provocazione.

Questa sostanza che l'autore chiama ectasina é antagomsta della anectasina, e dice averla ::coperta nella tubercolina di Koch fin dal dicembre 1890, Charrin e Gley emit=ero i'opinione che accanto alle sostanze paralizzanti del centro vaso-dilatatore ve ne sarebbero, nei prodotti secreli dnl bacillo piocianico, delle allre che faciliterebb e ro invece le reazioni vaso- dilatatrici, aggiun gen do che l'autore era qualche prim a alla stessa iJea che tra i prodolti secreti da un determinalo microbo a Ialo di sostanze che intralciano la diapedesi possono trova r sene altre che la favoriscono; e ch e anzi più r ece nti et=peru·nze dim ostrano evidentemente ques lo fatto.

L'Arloing (nt'l r end iconto dell'Accademia delle Sci Pnze del 7 settembt·e 1891) confermò queste osservazioni con esperì· menti affa tto diversi e coi prodotti di un altro microbo, lo ma con risultati concot·danti.

L'au tor·e s i formo tale concetto uietr·o l'esame dei fatti sperimentali dapprima, quindi clinici pubblicati da Koch e da altri che prati carono le iniezioni di quel suo estratto di culture del bacillo tubercolare che vien detto ora la tubercolina.

Qu esti effetti furono dal Koch interpretati diver;samenle :

Di E Fisiologia

ndo l'autore dimostrano che la. tubercolina contiene una 1100 l . . t«l&lanza il cui assorbimento provoca a es1om tubercolari la dilatazione vascolare, l'e!>sudaz!One s1er osa, la diapedesi dei leucociti . Quesll effetti essu. li produce pure quando la lesione non è di natura tubercolare, ma comunemente con minore intensità, certo perché ne1 cast di tubercolosi il bacillo secerne una certa quantità della 808tanza i cui effetti si a ggiungono a quelli della tubercolma iniettata.

Nei conigli sani la tubercolina provoca album10ur1a, ematuria, pepton ur1a: fu constatala in essi congestione e polmonare con diapedesi, delle vere polmonit i .

Con Galezowoski l'autore riconobbe, sempre negh stesst animali, una notevole dilatazione dei vasi della papilla del nervo ottico la quale si mantiene per più giorni.

Ciò prova trovarsi nella tube rcolina un p rin c1p10 capace di provocare dovunque, ma sovratutto ove i suoi effetti s ono sollecitati da una ir r itazione locale, lo dilata zion e vascolare con e!<•mdazion e e diapedesi, che produce quindi una eccitazione esagerala del centro vaso-dilatatore, e che é . per antagonista dell'ectasina, la paralizza ques to stesso centr·o.

L'autore dimostrò questo antagonismo in animali, in cui la tubercolina aveva dilalolo i vasi 1·etinici, ed in cui egli iniettò l'ectasina nelle vene: in un minuto l'anemia della pap11la av eva sostituito l'ipet·emia: ma dopo mezz'ora l'aneclA!\ina cessava di agire, l'ectasina contenuta nella tubercolina ripre ndeva il sopravvento, e la dilatazione dei vasi relinici ricom pariva più pronunciata di pri ma.

Il bacillo di Koch secer·ne dunque una sostanza che eccita ii centro vaso- dilatatore. Esperienze di Chanin e Gley tendono a far ammettere che una sostauza analoga é secreta dal bacillo piocianico. Le esperienze ù' Arloiog provano .che uno dei pr odolli dello stafìlococco possiede la medes1ma 8tione fisio logica.

Balle vle motriol dellingaagglo. - GAL ASSI G.- (R. Ae cademia medica di RomtL, adunanza del27 dicembre 1i<91).

M a r .;hiafava dopo a ver fatta la commemorazione del "ocio doll. Giuseppe Galassi, re ttore nell'Istituto di a natomia patalogica della R. Università di Roma, mancato ai viYi uella fin e di ùtlobr•e p. p., ne presenta un lavoro sventur atamente interrotto dalla morte - Sulle oie motrici del linguayytoma col quale il compianto dott. Ga lassi già era pervenuto a !'tabilire quasi in modo dt>finitivo un tratto d el decor,-o elle hanno le fibre che mettono in comunicazione i centri corti· cali del lingua ggio e le s tazioni bulbari.

Secondo il dott. Gelassi queste fibre sarebber o co!'trtuite da quel fa scio che dal piede del penduncolo cerebrale si solleva penetrando nel lemnisco e per·6 òetto fascio pedun· co lo-tegm Pntale o fascio dal lernnisco al peduncolo (Scllleì · jenbii n del .;um Hirn.schenkel(uss (Obe r stei ne r). Di questo lavo r·o egli non aveva definitivamente che la intr·oduzione e In a coi r epe r·ti anbtomo-patologici macro scopici e rnic r oc:copic i di alcuni casi. Pero, riveden.lo i numero si ap· punti, e g li stud i Svpr'a altri cas i lasciati dal dott. Galassi, si possono riassume r e così le prove che egli dava per attribuire a quel fascio la detta funzione.

l' In quatt r o casi di emiplegia destra con afusia molt'ice egli trovo, oltr e la degenerazione dis1:endente Jelle pi r amidi, quella del fa scio tegmento- peduncolare D i que!'ti quattro casi ve ne ha uno più importante per ché si tratta di emiplegia destra senza contrattu ra e senza segni di paralisi linguale o facciale, mentre l'afa:>ia motoria poteYa d •r si comple ta.

2' In un caso di emiplegia dest ra senza afasia non si ebbe che la degene ra zione del fascio piramidale, rnE:nt re si lro v6 intaUo il fascio tegme n to·penduncolare.

s• In un caso di emiplegia sinistra afasia si trovò dege n erazione di questo fascio a destra.

4• Nei cen tr·i n e rvos i no rma li si tro va dif· fl' ren za di volume di qUI"sto fasc io fra i due lati ; que s ta differeuza è a vanta ggio del fascio di sin istra, notandosi pcr6 differenze note voli individuali e non esse ndo ques to

Di Anatomia E Fisiologia

fascio sempre ben distinto. È degno di menzione un d& emiplegia sinistra con afa sia, nel quale, la m o rte avvenu ta nell'H o giorno di malattia, non trovò uaturR Imente la degenerazione, ma si a che il fascio legrnento· J•eduncolare di destra era piil del sin istro, il contrario cioè di ()Uel che suole avYenrre.

s• Infine tt confortare ridea che quel fasc ro rappresentasse la via m otr ice del il doll GaiOl'-"i si era dalo a sludiarne lo sviluppo. A que"to scopo egli svea d&ato una serie di centri nervosi comp r e"i fra il 5' mese d1 vrla mtr·auterina e il 20' m ese dopo la nascita, ed era grunlo che la rnielrnizzazione del fascio tegmento-pedu1'CO · Jare avviene dopo qut>lla del fascio pir·amidale, c eh.- s'ini · ziava appena in un bambino di venti me"i, il quale pronun· ciavR soltanto poche pa r ole . .

L'insieme di questi fatti, conchiud e il socio Mat•chiafava, ha cosi grande val ore a sostegno de lla tes i sostenuta dopo lavoro dal dott. Gala ssi, da avvi('inarsi ad una dimostrazione compl eta, la quale s arà ve ram ente tale quando in casi di afasia moLr·ice, per lesione limitata al centro cortt· ca'e del lin auaRoio (qu indi senza emiplegia, ecc.) di moo ' . 11trerù la degenerazione discendente i;;olata di C[lrPI 11lS<'IO tegmen to-ped un cola r e .

atoer ohe •alla olrcolazlone cerebrale durante l'attività pelohioa.- Oollori F. DE S.\BLO e C B EHN ARDI.- (Rioista apcrim entale d i freniatria P. di medicina le;a/R, vol. X V Il, rase. 1v, 189t).

Gli li finora eseguili sulla cìreolozione cerebra le hanno avuto un triplice scopo : o di il rapporto fra l'oltrvi là ps1chica e la quantità di sangue con tenuta nel cervello, o quelli) di mostrare le variazioni che av vengono nella cit•col aziorre cerebral e sotto l'azione di Llelerminate sostanze, ovvet·o intine di studia re i movimPnti del cervello dal punto di vista meccanico.

un cAso di sc!lp et·tur a cereb r ale in un ind.viduo d i una certa intelligenza, g li autori si so no p r opos ti di studiare melodicamente in una . . . le variazioni d l l ' prima serle dJ esper·ienze e c1 rco o cerebrale e pe · . • dell'attività ps· l · rJ e rJco In alcu ne forme . 1C (statJ emotivi) rise r bandosi in . r1cercarne le variazioni "'Otto 1, . . segurto ù1 Dalle esperienze fatte, gl deJ veleni intell etluali. . 1 au o rJ deducono che l' tt" ·

• psrcluca , specialmente nei rimi m . . « a IVJ lé

• rifle t te sui nerv·, vaso . omenlJ, m gene rale SI - cos r1ttor1 · ·

• in molti casi solto co d ' . . ' ma Cio non e sclude che ' n IZIOnJ svariatissime

• alcuna al terazi one va,:;aJ . . • o non si abb1a Un solo fatt e, ovvero dllatazJOne addiri ttu ra. • o appare costante ed è 1 1 1 lungo e reso . t c Je l avoro m entale a m en so mentre a pr· · · minare cosh•izione vasaJe . d mcrplo può dete J•ziOne (ripetizione di c l l,m) uce dopo una notevol e dila toa co o . Pare che le · · nino più spesso e con emozrom determi· Non si può d maggiOr chiarezza costrizione vasale. uoque parlare come re ty 1 gonismo tr a la Cil·colazl·on , b oo a cos tante, di Antae cel'e rale e 1 · · può con fondamento in<lurl'e dali . a perJ erica, n è si quella. Non ò possibile Il o stato dt questa lo stato di . . ne o stato attuale delle · t'v. gn iZIOni lìs!'al'e se i r isultati . . sc1en JtJChe cotale ordine dipendano d . che si ottengono in l' . a az1one de1 vaso dilat t . ISJ dei vasi costrittori· p . t a ori o da pa raaltri. U na cosa sola s/p uòo che Cl entrino gli uni e g li . . u asser1re ed è che le . t r addJz•oni dipendono per . apparenti ro ubilita dei cen tri nervos· d al variO g rado di eccita· . l, e per a tra dalla com r . glOre o mino r e dei r·itlessi P Jcazlon e mag-

Val'lulont numeriche d l blanohlln rapporto o le globuU ro..i e del globuli o paraaslt& della 1 tore AN rO!IiJO DIONLSJ. _ (L S ma aria - Ool· o pertmentale, fase. 3-4 , 1891).

L'aulol·e si propose di r icel·care . . r o'lsi nell'infezione maJa . s.e la riduziOne dei globuli ' r1ca .osse tn r parass1tarie e (I Uali v1 · b. apporto con le forme . . ' ce noe su 1sssero · 1 b . . 1 b1anchi parecch 1 · g1 · 0 d 1 go uiJ l'OSSI e rm opo che 'l · d cessato. 1 perw o febbl'ile indagini fatte: r ossi è in la riduzione dei g lobuli e Calli: n a quanlltà de l plasmodi di Milr...:hiofa va

DI ANATO MiA E FlSlOLOGlA

a) Num er ose for m e am eboidi producono costantemente aegli accessi d'un periodo febbrile una ri duzion e di globuli rossi che v aria da 200000 ad un milione per millimetl'o cubico.

b) S ca r se forme ameboidi producono minima distruzione t'In una infezione Pecidiva la riduzione d oi globuli rossi è meno fo r te, dopo ogni accesso, della riduzio n e che s i subisce in una infezione primitiva. s· febbri primaverili, dete rminate dalle forme pigmenlale, la riduzio ne dei globuli r ossi nel pe1·iodo febbrile è sottoposta alle stesse norme stabilito per le feb bri es tivoautunn ali. La differenza è nel periodo Nelle p1·ime si é co ns tatata sempre rapida e quasi completa ricosliluzioue dei g lo b u li r ossi.

20 Nei casi nei quali con le amebe si r iscontrano nel sangue del di to le form3 semilunari, la riduzione dei globuli l'Ossi avvien e n ello stesso modo, co m e se le forme semilunari non eaerciLasse r o per tale p1·ocesso alcuna influenza.

:r Qua ndo il numero dei globuli rossi ha subito una forte riduz wn e per un a ccesso febbrile, dopo il succeS"I VO acce'-'SO, indipendentemente d alle forme parassitarie presenti nel sangue, non si constata ulter iore riduzio ne de lla cifru dei globuli rossi, an zi si constata un aumento.

5' Nelle infezioni determinate da form e ameboidi, nel periodo afeb b r ile, ricostiluzione completa del numero dei globuli r ossi non st ha. Qualche tentativo di ricos tiluzion e si nola dopo i primi gio1·ni di apiress ia; ma nei giorn i s uccessivi (8 a 15 giorni), pur mancando qualunque forma pat·assitaria si consl.ala una riduzione progt•essiva dei globu li r ossi, che var1a da 100000 a 500000.

6' S olo dopo forti e costanti induzioni, dopo ogni accesso febb r ile s i ha uel periodo afebbrile consecutivo una ricosliluzion e r elativtt dei globuli rossi, che può essere lenta o rapida.

-;o l nizialasi la ricos tituzion e de i globuli rossi, la presen za delle forme semilunari non la turba in alc un modo.

Le grandi forme pigmentate libe r e si compot•tano in tale processo come le forme semilunat•i.

. 9o l bianchi !:ieguono in molti casi la sorte dei g lohuh tanto nel periodo febbrile, che nel pe 1·iodo 8febbrlle

10 q.uest'uHimo periodo fanno il cammino oppo>:to, cioe subiscono mlera riduziorre, mentre i globuli l'Ossi ri:ruaiagnano la loro crfr a no r male.

Rivista Delle Malattie Veneree Edella Pelle

Oaaervaztont a propoatto dell' iDooulaztone dell' uloera aemplloe.- D. COJGNET.- (Lyon mèdical, 6 decembt•e 18!.ll).

Con qurJsla sua comunicazione l'autore mira soltanto a sealcun t pun ti reltttivi all'inoculazione delle ulcel'i, fatti uttiJ a conoscersi in clinica e clte sono dovuti ad indagini falle dal professore Auùerl.

Si sa che l'ulcet·a Jura non può che eccezionalmente (>Ss:re a chi la porta, e ciò solo nei primi d1 sua. esistenza. L'in oculabilità dell'ulcera semphce, che mvece dJ r1•gola succede, costituisce spesso un mezzo prezioso nei casi di diagnosi duhbia.

P e r pratica rla SJ dovono seguire al cune norme: e sseudo bisogna fat• la puntura piccola e superficiale, onde evitar e per quanto è possibile che l'ulcera ragg•unga il de rma profondamente. Essa dovrà pure essere fatta, quauto prù t--J può, lontana dagli organi genitali, neJJa

P_arte sovraombe lrcale del tronco o, per esempio, nelle bruc·

CJa , pe.rchè l' inoculazione è allora meno attiva, e si può spe· rare dt a r rtlslarne pil! presto i progressi il che non è serupre facile '

Fino dal g iorno dopo l' invculazione si pu6 formulare qual-che regola p ratica, vale a di1·e: .

RIVISTA DELLE MALATTit VE!(EREE E DELLA PELLE 249 t• se nel punto inoculato non si riscontra nemmeno la più piccola areola infiammatoria, si può affermar e nulla più si e la prova sar_à

2" s e han-i una piccola zona mfiammatorra un po a rrosNta non dolente, è impossibile pr onunciarsi : l' moculazione potré spar ire completamente, oppure svol:;tersi l'ulce:azione, anche do po essere rimasta per più giorni c:taz1onarra ; a- Fins lmenle, se si ha una vera pustola ben formata, con zontt perrft?rica mollo infiammata, si può dire che l' inoeulazione e pnsiliva: in tal caso e inutile al tendere piu a lun go. perchè ogni istante perm ette all'ulcera di estendersi, e qui ndi è necessario affrelltt rsi a distrugg-erla r apidamente. A tale scopo si leva la ct•osticina o si rompe la pustola; lt1 si locca per 3 o i giorni con 1.:na soluzione alcoolica di acido fenico e si m edica all'iodoformio come viene ra cco mandato da tutti gli autori.

LELOlH. - Cura della atfllide. - (Ga:tette des HOpitauoc, numero 108, 1891 ).

Il pr ofes!<ore L eloir dà i seguenti consigli pe1·la cura dPIIa

Cura locale dell'accidente p rimitivo con preparazioni mercuriali: empiastro di Vigo o l'empiaslr o mercuriale di Unna. Lozioni biquotidiane con una soluzione di bicloruro di mercurio.

Nd specificc. egli dà la p r eferenza alle friZIO ni me r cu riali .

Friz•oni quotidiane con 2 a 4 g r ammi di unguento me.rcuriale per quindi ci giorni consecutivi, poi riposo per qumdiei dopo i quali ripresa delle f1·izioni, e di seguito pe1· d1eci mesi.

Contr o le sifilidi, cura locale colle preparazioni me r curiali: bagni generali con sette g!'ammi di s uLlimato.

Igiene della bocca; igiene generale, tonici, soggiorno in CAmpagna o in riva al mare.

Dopo diec i m esi, frizi oni mercu1·iali pe r· ùieci giorni ogni Illese e ciò sino al la fine del secondo anno. Sudoriferi, qual- che pur gante, e ser cizio .

I n caso di cefalea per sistente, dare 2 a 3 gr·ammi di ioduro e 50 centigrammi ad un grammo di bromu ro pota ssico.

Durante la seconda annata, supponendo anche che il soggetto non presenti alcun accidente, ogni tre mesi, per• dieci giornr, ritornare alle Criz 10n i mercuriali susseguite per Yenti giorni dalramministraz.ione dell'ioduro potassico.

A partu·e dalla te rza o quarta annata, ripetere il trattamento misto due volte soltanto nell'annata.

L'e s11geraz.ione della medicazione mercuriale e iodurata può cagionare disturbi nevrastenici simulanti talvolta la sifilide cerebrale

L'autore non é partigiano del tr attamento mercuri ale interno a cagrone dei disturbi digestivi che esso produce: egl i lo riserva :

1• Alle donne maritale che non conoscono l'ori gine del loro mole;

2' Alle persone che hanno la pelle troppo irritabil e;

3° Alle persone che vogliono dissimulare la cura.

Egli crede dover riservare le iniezioni sottocutanee curiali alle donne pubbliche, che si rifiutano spesso di prendere i loro medicamenti.

MEt..ANDER.- Cara aborUvadei baboni. -(Cent ral blattftlr Chirurgie, N. 26, 1891).

B enché l'estirpaz ione sia ora dalla maggior parte dei pra · tici ritenuta il metodo di cu r a dei buboni più razionale e pril !"icuro, pure cerca continuamente di sostituire a quella una cura più SP.mplice, che, cioe, abbia piuttosto per effetto di prevenire la suppurazione. Le esperienze che il M elande r Cece iniettando nei buboni un nuovo medicamento avrebbero parlato assai favorevolmente per il metodo abortivo o in modo da in coragg1are i pratici a proseguir e negli esperimenti.

L 'autore adoperò per le iniezioni il benzoato di mercu!'io preparato nella quantita di 1 p. 100 con una soluzione acquosa di cloruro sodico a ll' 11 / 2 p. 100 . Di questo liquido ·egli suole

DELLE MALATTI E VENEREE E DELLA PELLE miettare mezzo grammo in uno o più punti, quindi applica la r811ciatm·a compressiva e prescr.ve al paziente la massima . . vescicole semin ali nell'adulto sono for•mate di tubi bea n Li, varicos i, con volu ti, ed a fondo cieco, uniti fra loro do connet· livo che li nvvolge e ne fo rma u na p ira mide di cinque centi metr r di lunghezza e di 3 centimetri di spessore, rivestiti inter namente da Mllile mucosa reticohua. Questi due corpi pi r amrdali Edacc •o no ar la ti della ba se della vescica, fra essa e J d r elto, n e ll'ango lo fo r mato della vescica e la pa r ete pelvica. U na superficie dell e vescico le spermaticlte r esta immediatamente d ie tr•o lo p r ostata , eù il loro corpo, • quando è mod eratamente dis teso dal li quido che contengono, si può $entire con un dito nel retto, speci a lmente se la vescica o r ina r ia contiene dell'orina. Le vescicole sono mantenute ade r euti all'uroci o.::.ti ùa un r obusto strato della fascia rello- vescicale le unisce alla capsula della pr·ostata, e si continua indietro con la fascia posteriore d ella vescrca orinaria; sono quindi in maggior conness ione con la vescica che col r·etto.

Ne i buboni che non erano ancor passati a suppuraz1one, ma che indubbiamente presentavano i caratteri della flogosi suppurativa, l' a utore ottenne 30 volle sopra 33, vale a di re nel !H p. 100 dei casi, una a ssol uta o quasi del proee!I!IO; e ciò in un tempo relativsmente breve (da 10 ad1 m ese), e senza provocare il menomo incomodo.

Se un simile risultato continuasse a verifì!!ars1 in una più grand e c:erie di esperimenti, il nuovo metodo segnerebbe dav\' ero un progresso nella terapia di 11uesta atfezione.

JoHDAN LLOYO. - La apermato- oistlte , o 1nflammas1one 4alle veaoloole aeminalt. -(T!te Lancet, ollobro 189l.)

L'auto r e è spinto ad esporre le sue osservazioni su questa malattia a bbastanza frequente i n complicazione della blenorrea maschile, perché la vede assolutamente trascurata nei libri dr lesto, com'era trascurata la alcuni anni or sono. p r ima che Lawson Tait e la scuola ginecolog1ca dì l'additassero ai chi rurghi.

Nel piano dell'uretra prostatica si eleva una piccola tuber osità fetta dall'ut r iculus o si nus pocula r is, ai lati della quale si a prono ol'dinariamente i do tti eiaculatori, ma l'autore ha notato che molle volte questi dotti sboccano per una comune aper tura sulla sommita dell' otricolo, ed allol'a •1 uesto dotto eornu oe alle due vescichetle si spinge al l'Indietro nellll sostanza. della proslata per circa due centimetri, e finisce per divide r si ne' due dotti che vanno alle vescicole onde la par te cbe si dirige all'epididimo. e che é il vero vaso defert• nte, resta lunga almeno 45 o 50 centimetri, mentre la parte che esce dalle vescicole seminali é lunga appentt due centim etri. Fra l'uretra e l'interno delle vescicole seminali v'è quindi una distan z a molto minore che fra l' uretra e l'epidid imo.

P alpaudo le vescichelle seminati dalla r·arle del retto, bisogna r icord a r e che si possono sen ti r e ve r so i lati della pelvi, e n on n ella linea mediana. I lo r o vasi san gu igni sono r·am i della ves1:i c ola infe r iore e dell e emorr oidarie medie, i loro ne rvi p r ovengo n o dal plesso ipogaslr ico del !>impatico.

La spermalo-cistite è qual'l i sempr e secondaria di u r etr rte l'infia mmazione co mincia dal meato urinario. passa ne ll'ure: tr·a a varia distanza, talvolta fino alla fossetta navi col11 r e o poco più giù, tal'altra fìno alla pelvi r enale, e fr·equentemente occupa il tratto genito - u r inario che sta lungo il pas· saggio fr a le vcscichelle seminali e l'epidiciimo, ond e tutLi i pr·atici riconoscono un' opididimite blenorragica, cd attr:buiscono po i ad una p r·osta tit e acuta s ubacu la o cronica od una c is tite ce rvical e, a spasmo riflesso dell' u re t ra i fenorr:eni de lla spe r m ato - cistite; ma un 'i nfiammazione che ò giunta ai condotti eiacula t0ri, si estenderà piu f1.1ci lmeote pel br'P\'e tratto che li separa dalle vescichelle sperma tiche, che non al lungo tratto che conduce all'epididi m o, cosa che puo es · se r e costatata con •lei r elto, in ogni paziente si la gna di fr equente orinazione.

L a spermato-cistite e l'epididimite sono entrambe secondarie d' infiammazio n e ure trale, si prod ucono fr a la terza A qua rta s e t tim a na dell'u r etr•ile, il pr ocesso infia mma to r io col·

DE LLE MALATTIE V.E :"iEREE E DELLA PELLE

t»Jeee in am t•o i ca si il connettivo intertubulare, è carallenzzato da go n fio r e carnoso e r·esistenle che for·ma una m asstt ovoida l·· la '(Ual e r ie mpie met.a dello scr oto nell'orchite, e si eente nellll pa rete anteriore del r·etto nella spermelocistite, al punto da !'Ca mbia rla con un'infiammazione pr ostalica. Nell'epiùiùimite non è il testicolo che si gonfia m a il connetUvo che tiene a ssie me l'epidid imo, nell a sper ru ntocistile no n •\ la pr os tata che s'infia mma, ma il connettivo vescico· lare o pe ri- vescicolare, come si puo rilevar·e con accurata osservazi one; la suppurazione in ambo i casi è un'eccezione. la è la rego la; gli a scess1 che per caso si fo rmano nella profondit à della pelvi, possono aprirsi nel retto, nel perineo, nell' ur etra, nella vP,.crca, ed in rare contingenze è visto il pus farsi stradtt d1Jile ve.scicole nella cavità p!> r ito neale per lo spazio di La sp ermato -cistile si manifesta nell e tre fo r me, acuta, subacuta e cr onica . L a p r ima complica o r dinariamente ltt ve ra go norrea, la seconda si ve r ifica ne ll e uretrili n o n speeillehe, la te r za é u n postumo di una delle due. Siccome è malattia che non uccide, quindi si r 1!\contra sul tavolo an atomiro per puro accidente, ed il J'•·perto anatomo-patologico non può esser completo; ma l'autorP, che ha esaminato le ve'lcicole !'emioali di mo lti C>tdaver·i, ha trovato delle sen&•bili differenze sulla loro strullut·a, forma, volume, ade renze, non solo fra diffe r enti cadaveri, ma fra le due vescicole del individuò, differenze che lo couvincono della realtà della spermalo - cis lile .

l sin tomi della m alat tia in pa r ola identic i a quell i che cara tterizzan o le di ve r se variela di pros tati te, l' irrita bilità della vr '!cira e la cistite del collo, cd una co rretta diagnosi rr. ques ti-' complicanze della blenor-rea può farsi soltanto con un a cco.J r ato ri s cont r o del retto. La p r ostatile é abbastanza rara in confronto della spermato- cislrte; questa si •nanire!!ta nella seconda o te r za settimana dell'urilrite, l'infermo si a principio d'un incom odo, poi d'un dolo r e pulsan te n el prorondo della pelvi e n e l peri neo, con aumenltta (re quen za di Ol'i na zione che giunge finO al tenesmo VC· leieale. Il dolo r e s i acc r esce con la d is tensione della vescica, s' ir1'ud a u lrestl·e mitA del pene nlla fine dcll'orioazione, dopo la quale si calma ulquanto, la defecazione é spesso dolorosa il flusso del pus dall'uretra tliminuisce e può an che parire, l'orina è acida e torbida, contiene corpuscol i di pus e di sangue, lascia un leggier o deposito di muco.

Nel retto si sente col d1to un gonfiore che occ u pa tutta la base delhi vescica, e si estende al di la del punto che il di to può r aggiungere, avve ngono frequenti erezioni, e talvolta eiaculazion e se minale.

La spermato - cistite su bac uta ha gli stessi sintomi improntali di mi n ore gravezza, ed occo rre più frequentemente neJl'uretrite non infettante La cronica 8i distingue per la pertinacia dello scolo che recidiva con facilita, per la faci ie irritabilità della vescica, per l'eiaculazione spermatica di colo r rugginoso, e l'esame del retto in questa forma c1•onica l'ivela una vescicola distesa ed indurita che facilmente si rlistingue dalla prostata, perchè più soffice, e se su questa vesc icola !t'impianta una sirin:;ra e si aspira, il liquido che se ne estrae contiene degli spermalozoi.

La prognosi in ogni caso è favt>revole; lo stadio acuto e subacuto ordinariamente finis ce con la ri soluzione, c, quando avviene la suppur azione, u n' incisi0ne a tempo procura la guarigione. La sper malo-cistite cronica dura per mesi, ma fìni"ce con la guarigione, e raramente si protrae per anni.

La cura ò que lla ste sa della prostat1le; nella sperma locistite acuta giova il rip•>so i n letto, la d ie ta blanda, 110a doz1.ina di sangUisughe al pet·ineo, le fomentazioni calde. i suppositol'i di belladonna e morfina, i !assali vi per mantenere il ven t re obbediente, il cateterismo con candelette di guttaper ca se avvengono i restringimenti. Bisogna invigilare la suppuraz ione con l'esame nel rello, e se si mani festa, esegui 1·e un'incisione con ltt guida del dito, preferibilmente per la via della cute del periretto. Quando l'ascesso si è t'atto slt·ada nella vescica, nel retto, nella fossa ischiorettale, bisogna istituire un drena gg io all'esterno.

Lo fo rma Cl'onica è la meno trattabile, ma se il caso lo richi ed e, si può, con la del dito nel retto, fa re un 'aspirazione con la siringa nel tumore for·malo dall e ve scicole,

DiLLE MALATTIE VK'U ,Ui R DiLLA PBLLR e 88 l'aspirazione non r aggiunge lo scopo, si possono incidere le vescicole dAlla via del perineo. Quella goccetla che sfi auto1•1 ritengono attribuibile ai restringimenli, è guenza d ella s p ermato- cislite cronka.' e non cede alle dtlatazioni, ai cau stici, nè all' uret r otomta, ma può cedere ad un'astinenza dal vino e abusi venerei.

RIVISTA DI TERAPEUTlCA

h1la aslone terape atloa dell'acido borloo . -Dott. JAENICKE.- ( Th erap. Monatshejleund Forts eh r itte de r Meàiz. e Al/g . W ien. medi::. Zeitung., 189 1).

Da speri menti con lo staphylococcus aureus e i bacilli dei car bonchio il J aenick e ha concluso che la forza disinfetta nte dell'acido borico è leggerissima: i primi mic r ornnismi a nche dopo 8-14 giorni di stanza io 4 p. 100 di acido borico, i b a cill i della milza privi di spore anche dopo 24 ore erano se m pr e vivi e capa ci di infettare. È cosi è che una ferita r ect-nte può essere infettata med iante la irrigazione eon una soluzione impurA di acido borico. L'acido bor ico cbe dopo La irr igazione rimane ancora nella fe r ita é presto riassorbito; i germi ch e sono introdotti con la soluzione sono Yivi e possono nella fer1ta stessa moltiplicarsi e IJropagarsi. a vviene della proprietà contr ariante lo sviluppo dei mic roganismi. Non la vita, ma Le manifestazioni della Vita deg li schistomiceti, la lor o m olti plicazion e e la formazione dei loro prodotti vele nosi può l'acido bor ico limitar e ed &rt'es tare. Giù con poca quantità di acido borico (3- 9 p. 1000), la proli fera zione dei più d ivers i rnicroganismi, (stapbylo coccus 11 ureus, streptococcus pyogencs, bacillo del car- bonchio, bacilli del tiro, spit•illi del colera, ecc.) è ritarda ta di molli giomi ed è !:'tentata. l!: provato che nel siero del sangue e nel brodo ogni cottura di batteri è re sa impossibile dalla aggiunta del 2 1/ 1 p. 100 d1 acido borico.

P e r potere al•pll care utilmente que;,ta proprieta alla l•!· rapia, biso gna che l'acido boric:o Sl& fatto agire nella fer ila chè é naturale terreno nutritivo degli patogeni, nelle stesse condizioni con cui agisce nei mezzi al'lificiali di nutl'izio ne sugli scl11zo miceti. La ferita deve esset'e coperta da uua sufficiente quAntità di a cido borico e perman entemente fir.o alla guarigione; in tal modo essa e affHtto inadatta alla moltiplicazione e all'ulteriore sviluppo dPi mi· crorgaoismi Questo scopo non si ottiene con la se:r.plice laVtltu r a della fe r ita con 4 p. 100 di acido borico, quando anche ripetuta più volle al giorno; la piccola quantita che ve ne r esta à ben presto riassOI'bi la. Il miglior método consiste nel cuoprire o r iempire la rer·ita con sl!'iscie di garza impregnata di una soluzione al 4 p 100 (satut·azione a freddo) o 7 p. 100 (saturazione alla temperatura del s an gue) o :?5 p. 102 (.;aturazion e a caldo). Queste rnedicature devono essere preservate dall' con fùgli di gulltlperca .

Per gli o r gaui cavi si può anche raccomandal'e la irri gazione continua o il bagno permanente. Come polvere fina si può usa r e l'addo borico solo dove l'urniJità della fèrila basta ad assicurare la lenta soluzione della poh'er e, mentre uelle ferite relativamente asciu tte può der•ivarne vero dauno a caf!'iOne della meccanica irritazione e della rilenzione della marcia.

In quanto alle indicazioni dell'a cido borico, esso si user'H particolarmente nelle ferile chP. sicuramente o molto probabilmente contengono sch istomice ti nelle quali è già per essi avvenuta la infezione, come lesiOni per di!lgrazie nelle fabbri che, uelle s trade fer•rate, nelle minie re, ulcere, furon coli, cangrena, ecc. E nelle ferite lace r e che sono riempite di acido borico, esso penetl'a a poco a poco in tutte lacune e recessi e nell'inter no dei tessu ti ed anclre ne;.di u mo ri dei tessuti, nelle parli modificate di questi, ove gli schistomiceti trovan o fa,•o revoli Cùndizioni di sviluppo e lr rende terre n o inadatto alla mnlt·plicazione dt!i lnnltre l'a cido bor ico si distingue favorevolmente daglr allr1 anti!"elti ci p e r non avere alcuna azione irritanLP, per la relativa in nocuità e per la sua inalterabile I n adoper ato l'acido borico ha una effìcacra eminen te. 11 Jaen icke non vide mar sotto le umide a ll'acido borico uè infiammazione, nè L8 suppur azione gin formata sparì J't"r lo più mollo me nte. Eg li potè anche usare per la la va tura delle fer1te infdte acqua di fon te. Lo l'viluppo delle g ranulazioni è pi uttosto ritardato che stimolato. L'unico difetto è !>O•'a solubilità dell'acido borico che alla naria è solo di .i, p. 100. Al Jaenickc è per·ò r111scrto medr • ante la union e di parli eg uali di acido borico e di borace alla tempet·atura dell'acqua bollente, di un che pe r sue proprielil antisettiche e terapeutrche non rerisce dall'acido !Jor·ico. È un corpo di reazione neutr·a, cristallizzato e si scrogl ie alla temperatara 01·dinaria nella rroporz ione dt16 p . 100, alla lt•mperatura del calore. sangue di 30 p. 100, e alla tempertttur·a della cbolltziO.Ile 1uantrtè. quasi illimitata (oltre 70 p. 100). rapidame nte le soluzioni sature a caldo formano prccrp1tato solo dO !JO qualche tempo, cosicchè essi' si possono ugar e. in ot•gau i cavi mollo complil:ali. alla dt acrdo borrco al 4 p. 100, questa combinazione neutra dr a c1do borico o borace ha il vantagg io di'Ila maggiore sicurezza della maggio r dt•rata d('lla sua azione, di che le medlcatur e possono 1·innovars i a lun gh i intervalli (di due o tre giorni ) l'A . dice che la prima mira in tale cura deve di dis truggere il cocco piogerto sulla pelle per mezzo dr rrllledi a nlisetllci, pri ma che sopravvt>nga In del auto. E se la necr osi è di segllila, allorn bts(\gn n affrettare quanto più è possibi le la separazione delle m asse necrosale e la esp uls ione del microrganismo: prevenire infine con iniezioni la nuova formazione di ulcere. Insomma il tende uù opporsi a una nuova invasione dt>l micrococco. L'A. dice che é ben difficile raggiungere In prima condizione, P ollora che la invasione del microrgamsmo ha prodotto alterazioni visibili, come l'a r rossimento, il gonfiore o le la necrosi è già seguita, e il dotto é di già occlU!>O dal pu". Consi;zlia perciò di ricorr<>re alla applicazione di antisellici che possano rag-qiungrr<' •l micrococco al fondo della glandola. N'on crede po!>s1bile ottenere buoni ri sultati con la pasta mer•curiale fenicata di L'nna, con le soluzioni alcooliche conc<'nl•·ate di acido borico raccomandate da Lowenberg o con molle alll'e applicazioni. Le iniezioni di soluzione fenicata al tl'e pet• cento e le cau"ticazioni profonde col di nitrato d'argento sono mollo doloroso, e, dopo tutto, di incerto risultato. L'A. raccomanda doci>'amenle l'antico sistema dei cataplasmi caldi, che efrli ritiene come un rimedio che mena prestamE'nte e certamente a buon risu ltato. A pt'ovenire l'infezione dei lf'ssuti vicini egli racco manda d i lavare la pelle con colone impre· g nato di UIIU soluzione eli !<Ublimato all'l p. 100, o, quando la pelle molto sensibrle, con una solu;t.iouc bor·ica al 4 p. 100, prima dell'applicaziorw di cia"cun cataplasma. Alla notte egli consiglia di coprire la lesione cou un paunilino di una pomata a. parli o>guali di zinco e vaselina con il 4 p. 100 d i acido borico. Egli raceomanda anche di aprit·e quelli che non sic>no molto dolenti; rnn crede er1·oneo di spremerli troppo presto. La pomata a protegl!ere le !dandole vicine dall'infezione. Se si fare bagnatu•·e, queste sieno con acqua al ::sublimato: gli infermi sieno nutr·iti convenienll'menle, e, se anemici, ,.;i somministri lo r o qualche p r eparato <li ferro . T. R . . lJna crassulacea comune dei no-.tri giardini, l' Hcheoe rr ia, posta c:otto una campana di vetro bene insegata e aderente, a lato di una capsula rirmpita d'Plere, pt'esenta al termine di un'ora circa le sue fotrlir. <"OpE' rte di una rugiada abbondante: la pionta da turgesrente che et·a, 8i avvizzisce.

'l'rattamento della furunool oal.- VIEL.- (The Lancet).

Meooanl•mo dell 'azione degli anestetici. - (Lyon médical, 6 dicembre 1891).

I l ùotl Raffaele Dubois ha pubblicato sulla Reoue génerale des sciences (fa scicolo del 15 sellembre u. s. ) un articolo o riginale ed importa ntissimo che il dott. P. Aubert riproduce facendolo s ussegui r e da alcune s ue osservazioni.

L'idea fondamentale di questo arltcolo è che l'agPnte aneetelico si so<:lituisce in parte all'acqua nel protopJugma delle manif(•!'lazioni vitali.

La ,Jisidratazione del protoplasrnn deve naturahnente provocare la messa in liberia di una certa quantilù d'acqua : ma si cf)mprende che que!>tO fatto non si può r1velare nellamento né nPgli organismi vegetali a lacune aereo numer se, né vi"entP. Se si prendono al contra•·io certi ve gt> t.. Ji a parenchima den!-'O, certi frulli o certi tessuti e si mettono in presenza di vopot•i anestetici in una boccetta ermeticamente chiusa, può constatare nettamente sia eli goccioliue d'acqua, sia dei movimenti dovuti alla di'-idrlltnzione dei tessuti.

I vegr.t uli n lacune aeree non lasc•ano tr·asiHiare l'acqua, ma posc:ono rassomigliare esattamente a piante gelate: una melararrcia posta nelle medP!"une condizioni a!"sume l'aspelto di un frutt o che ha subìlo l'at•one del gelo. Adunque anche la congeiALi one, che è un mezzo anestetico locate, richiede similmeuto una disid ralazi0ne dei tessuti.

Il freddo e g li anestetici, quantunque mollo dissimili pe r loro natura, possono adunque per questa pr·oprietà com une provocare in cer•ti casi degli effetti analoghi di cui il dotto r Dubois cita parecch i esempi. mento dei picciuòli, e la chiusura delle foglie della sensiliva (il cui meccanismo mtimo è dovuto all'avvizzimento cellule parenchimatose della base dei picci uòli e delle fo g lie) s i produce pet• ozione del freddo e d eg li anestetici a ltr ettAnto bene come coll'urto.

La contrazi one e la proiezione del contenuto dei fruttr del Mom ordica elate ri um è pr ovocata altrettanto sicu ramente all'interno di un tubo pO"'lO in un miscuglio refrige r ante che all'interno d'un tubo ben turato contenente dei vapori d'etere, o di clo••o form io: e in ambo i casi si constala che le grandi cellule suc..:ulente dè!tO strato rneùio hanno pr eso qu ell'aspetto btanco opaco che mdica l'evacuaztone dell'acqua e la penetrazione di aria.

Dei frammeuti di muscolo, delle uova fresch e messe in vasi ben chiusi in va pori !lnestelici, lasctano trasudare dell'acqua: e nell'uovo si può constatare che i vapori anet-totici si vanno a condensa r e sopratutto nel rosso o vitello.

Col m t'desimo fatto deliA disid ratazione il cloll. Dubots spiega pure ropacamento della comea che si può pi'O.Jutt'P nell'uom•1 e nel cane in seguito ati anestesie profonde e proluugate, e l'opacità corneale che !-i produce n ei cani per in!l· laz oni di clorm·o d' etilene.

Se si cerca nei fenomeni fisicochimici qualche cosa di comparabile ai fatti di disidratazione dei tessutt sotto l'influenza degli anestetici, si può trovarlo nei curiosi s t udii dt Graham sulle muterie colloidali m ineral i.

Graham ha dato il nome ùi hydrogèles a delle sostanze colloidali che si ottengono fissando l'acqua sull'albumina o la Un hydrogèle immerso nell'alcool o nell'etere, pet·ùe la sua a cqu a e dtventa un alco ogèle o un ethlrogèle. Cosi pnre un può ritornat·e allo stato di hydrogèle se è immerso in una quantità di acqua sufficiente .

Tutto ciò rassomiglia mollo a quello che succt>de durante l'anestesia, e dopo. L 'agente anestetico si fissa sul protuplasma cacciandone una parte ùell' acqua che l' imbt"ve, poscia il s angue alla sua volla rileva il cloroformiO dagli elementi anatomici e l'ac•rua vi l'iprende il suo posto senza che vi sin stata mai coagulazione o alte1·aziooe di struttura apprezzabile coi nost r i m ezzi di investigazione.

T utte queste esperienze, come pure lo studio teo rico che le ha inspi r ate e che le conferma, sono molto importauti, ma il dott. .Aubert si domanda se indipendenteme nte dall'azione specifica di ciascun anestetico sui tessuti non è necessari o aggiungere la nozione della solubilità a quella ùella aostituzione dell'ugente anestetico all'acqua nei pal•eochimJ.

La cocaina che non è, è vero, un aneste tico gener ale, non !JUÒ essa produrre l'anestesia locale sciogliendosi nell'acqutt dei parenchimi, senza scacciar nela1

11 pro lO'>"ido d'azoto di cui la memoriA dt>l dott. Oubois nnn fA pa r ola, e ùi cui l'acqua ne disriogbe la meta del proprio ,·olume, non può egli agire egualmente !'Ciogliendosi nell'acqua del parench•ma !'enza cacciarla? Sarebb e questa la dl'\1 pronto cessare de' suoi effetti tostochè l'i le inalazioni. L't>trre, chE> è poco !'o lubile nell'acfJua, ma che lo é più del clor oformio, atlinf(erebbe da qUt>!'la pro prt d à lA sua maggioro innocuita? Infatti è più volAtile e più solubile, e quindi si dovrebbt> fissare tn m0do me no tenace analomi,.o.

QueRte sono lA riflessioni che il dott. Auberl al dott. Dubois, e che poh·ebbt>ro es!'.. re il punto l'li par·tenza di nuovi e!>perimen ti.

JoHN CREVAR. - Cura eftloaoe e r a pida dell 'influenz a .( T he Laneet, d1c. 1891).

Kl Pin dicP che un centimetro cubo di urodo po,.to nell'incuba trice alla tem pera lut•a di 38° e •l inoculato con bacilli, molti plica il loro numero 80.000 nelle prime ore, 450 volle nelle e solo 5 volle nella tf' rza giornata, lalchè a misura ehe il loro pabolo diminut!'ce e ct·esce il pr odotto dell'azio ne ferm entatrice, la ripl'Ooiuzione dei bacilli Rcema gradatamente, e final mente cessa. Il bacillo è quinJi ucciso dal suo stesso prodotto, come Burdon-Sander!'on ha dimostr1.1lo.

Ciò che si verifica negli espt'rtmenli da gabinetto, s i avver a anche nel corso biologico dl'lle malo.Ltie, e se fosse possibil i' allPrare talmente lo stato dell'ot'{i(anigmo da renùerl o inabitabi le ai suoi invasori, noi trionferemmo di lutti i contagi.

L'auto r e, nelle epidemie rl'ir flu Pnza del1889-90 e 91, ha aYulo di m ira questi principii, guidato da i quali <\ sempt•e 8 g uA rire i suoi pazienti in bunn tempo. Egli ha procurato di s.ccreRcere l'alcAlinità del sangue per mezzo del bicarbonato òi potasse che hA il vantaggio di non scomporsi ne ll'orga nismo per chè composto stab!le, di essere facilmente u. m1 na to, con che è scon!!iurato il ot>r icolo di un avvelenamento di potassio. Ne ha amu1ini,.:trlllO un grammo e mezzo alla

RIVISTA volta in un cucchiaio di latte ogni due o tre or·e, con l'af!'gìuola di poche di tintura di cap!3ico, e solo in due o tre casi ha ,·isto un leggiero indebolimento dell'azion e cardiaca, cot·retto ben tosto cou la dtgilale ed il liquor·e d'ammonio. T alvolta «opraggrunse la diarrea, che :;i a lontana con le polveri Oo wer.

:\'ei casi ù'indt!bolimento per malaltìe. d i maJattte concomitanti, 11i o di puerperio, l'azione lui rimedio fu alquanto ritardata, ma non m e no eflicact>. Se l'ulll· ministr azione del bicarbonato di potassa s'interrom p e, i si ntomi del morbo r·icompaiono, ma 8compaiono di nuo\'0 co n una nuova propinazione del rimedio. 4.

Caso di tetano gaarlto coll ' antitossina del teta n o.Dotl. RoooLFO ScHWARZ. - (Rioista oeneta di seien:'' meriiclte, fa8cicolo IV, ottobre 189i).

L'autnt'e pubblica un cuso di tetano che ebbe l'opportunita di curare nel civico ospedale di Padova e di guarirlo usando dell'antitossina del tetano pr·epar ala dal professor•e Tizzoni e dalla dotlor·cssa Callani, !:ìOSlanza che fu cosi denominala perché ad escoa il siero del sangue immune deve la sua aLJOne anlito::.sica.

La con cu1 andarono scomparendo i d ella malattia dopo la terza rntezione sollocutanea de ll'antito!'<" it .a in 8ClJU()"H (11-25 c gr. in 3 cm. c. di ac rrua di .;;li)lata) pr0\'8110 di pc•r 8e l'azi one da\'vero efficace ch'essa hA dimostrato in questo caso. Siccome i fenomeni tetanici (com e fu riscontrato nei topi), non scompaiono tutti d 1 un tratto, m seguito all'miezione di antitossina, ma lentamente reifrec ltscono flno a scornpal'it·e, è probabile che la terza iniezione fO!i<se gia sufficiente per la guarigione anche senza le due s u e· cessi ve, che si sono praticate.

Allo sbrigliamento della cicatrice ed alla sua disinfezione non può certo attribuir·si in questo caso il miglioramento :;eguilont>, i nquautochè poteva contl'ibuire a non aggt•avure i sintom i in corso, non u1ai a sospenclere e fsr reg r edire, co;, t dr bo tto, quell i g ià esis te n ti.

DI T ERAPEL'TICA

La differ enza degli effetti fr a questa cura e quelle giù praUcale anteceJenlemente sul meùèsimo individuo parlono ancora per· la boota del metodo. .

Questo che rautore pubblica è il secondo caso io cui si fa uso dell'antitossina di e Calta.nt e precisamente dell'antitossina ricavata dal siero di sangue del immune.

11 pri mo caso, egualmente s e guito da e:;ito fu tr·attato dal do tt. Gagliardi nello speùale di Molirwlla pre..,so Bologna. ma non fu finora pubbl icato.

Fo:&MULAmo.

Nuoco mouo di amministrare la mo rfina. - (CARL H. von KLEtN).- (Raccoglitore medico, N. 12, 18DI).

L'autore con sio-lia di f'a r prendere la dose occorrente di o mor!!na n e llo stesso modo del tabacco da fiuto, e r 1l tene questo metodo superiore a quello eli dol'lo per o miez10n e perchè non si sente alcun sapore e Il r tllledto agrl'ce prontamente.

.lliscela utile per l'anestesia 11<91).

Pr. E tere solforico locale.- (Sperìmentalr, N. 17, cenligr. 30

Acido fenico . S. pe r U80 estemo.

Ques to miscuglio viene usalo polverizzandolo con uno Bpruy.

Contr o la forfo r a ostinata del cuoio capelluto.- (STEPHEN).

Pr. Resorcina . .

Olio d'oli va. . .

Etere solrorico

Alcool rettificato .

:! ana gr. IO gr. 200

Da a g it a r si bene e poi applicarlo sul cuoio capel l uto co n una spazzo la ru viua.

Contro la bleno r ragta. - (Gio r nale interna;ionafe delle scien;e mediche, fase. 16. 1891).

F urono sper·imenlato con contro In blPnorragia l t> iniezioni di acqua marina la cui efficacia fu attri buita alla al ca linila e alle sue pt'oprietà antisettiche e toniche . Le iniezioni s i praticano con acqua di mal'e pura, me!.dio se è tiepida, ripetute per:sino 8 volle nella giornatA.

Curo. delle non sijlliliclle dei yenitali(Doltor·es:::a TCHERNOMOHDIK). - (Giornale int c rna:z. scien:ze medich e, fa ...c. Hl, 1891 )

Pr. Osc:idn di piombo . . . . .

Si lavano le vcgetazi()ni (conditomi con un liquido anlic:ellicn, "i ac:ciugano a secco, !'r toccano con un piccolo lampone d'ovatta imbevuto della della soluzione dopo averla bene agitata. l ra capo a cinque minuti le g rauulazit•ui anneriscono e si trasformano 111 urra massa di consistenza muco sa, che si lascia lacilmeute asportare dall'ovatta; la ptccola piaga che ne risullu si m t'dica all'iodoformio. Se le ve· gelazioni sono mollo grosse si può ripetel'e la pal'ecchie volle in una stessa seduta. Il dolore è poca cosa

Pomata contro il prurito cutaneo. - (Ko enNER) - (Rivista

Veneta di scien;e medie/le, dicemb r e

P r·. I Ira lo di cloralio .

Canfut•a polvet·izzata

Vaselina . . . .

M. fa p•>mala.

Si fanno unzioni due volle al specialmente nel pruri to culanl'o che molesta gli erniplef!ici.

Con t ro l'idrope d'o r igine ca r diaca. - (FuROINGER). - (Ri11;1ta Ven eta di scienze mediche, dicembre 1891).

Pr. F oglie rli digitale

Acfjua bollente

Fa infusione e Cttrato di <'affe ma

Tintura di Acetato di pota!'l!'a .

Estratto di liquirizia s. dA a cucchiai11le entro 4R ore.

Contro l'eresipela -(Il Raccoalitore medico, 11, 18\lt).

Pr. Ar.irlo rarbolico

Oli o di tremPnlina . . . .

S. un gere le pa•·ti maiAle ogni ora.

Cont ro l' influ Pnza:

Pr·. Olio d• menta piperila g r. 5.

S. 5 o 10 goc ·ie, tre volle al giorno.

Inoltre:

Pr. S olfato di chinina

B icarbona to di c:oda gr.

Dividi in 4 carte; 1 O!!ni 3 ore.

RIVI ST...L\. D'IGIENE

.&alone del calore aulla fertllità e l& vlrulen.,;& del b&oUU tubercolosi. - (Reoue d'fl!J(JiMe).

I secchi presentano una notevole ma l.!giore : e.sistenza (SI'bill e F isc h er ). Yo rt;;:ch disse di più che l'ebolhzwne anche protratta non rende la materia tube r colare !'lerile ed inerte.

Jersin pero ùimo:,;trava più tarJi che una temperatura superiore a 70' ne distrugge invece in 10 minuti la virulenzfl.

Ora Grancher e Ledoux-Lebard avrebbero dimostrato che a 70' é co m pletamente distmtta anchs m un solo mmuto la virul enza del tubercolo fresco od umido; che se secco realla tem pet·a lUI'O di 100°. Però la stessa cli«-.eccazione attenua pt>l' sé la virulenza che finisce per e>-,.ere distrutta in alcum rne"'i ..... La luce, l'ossi!!euo e ln dr-.;seccoztonE' tìnic;cono cioè per rendere inerle la polvere dPgli sputi dei ti<-ici. H.

Sul modo di dl•por re delle Immondezze d elle case.Dolt GtusgppE RADA r. - (Rioista d'igiene e saniià pub· blica, dic. 1891).

La << Cornpa g uia per l'impiego delle immondezze » da r(IJal· che tempo ha impinntato in Londt•a uno specia le cd inge · stabilimento, del quale l'Autore dà in questa mem or ia una pnrlicolareggiata descrizione. Uno c;tabilirnento sì utile e tanto ingegnoso per il modo di disporre delle immondezze delle case, le quali vi provengono quot1dian"lmente nella quantità di 50 tonnellate, fu ammirato e lodato da qnanti lo visitarono.

L'ec;»me di ha portato l'Autore alle seguenti riflesSIOni d'ordine

Pre mec:c;o chP il siste ma di bruciare le immondezze uon toglie l'incon\•enienle di una ce rta scella la quale, come Yiene falla o rdinariamente, <"Ostiluisce per necessità un io insalubre, mentre il bruciare in blocco tutta !"immondezza costituisco un vero sciupo, SO!l:giunge che: t• Il più importante e primo quesito risolto da qu.. «to stabilimento é stato quello di abolire qualsiasi operazione antiigi eoica; di garantire da ogni conseguenza morbosa gl i addetti alla scelta del poiché, mentre questa scelta si fa con mezzi meccanici, 11.1 polver e che per necessità si solleva col movim ento dei m a teriali viene rimossa da un potente a!:ip iralOJ'O con tanta (lfficacia da mantenere pura l'nt· mosfera ove si lavora;

2" 11 me todo usato della scelta meccanica sal va tutto ciò che può esser e utilizzato dalla immondezza Jt>lle rase eù impiega per alimentare il fu•)CO quella parte del materiale che non può essere venduta, ma che serw bene per combustibtle; dimostrazione della presenza del bacillo del tifo nelle acque, all or chè si può raggiungere , è sempt•e un fallo di importanz a capitale per gli sludii di pubblica, perché ))On(' s icure basi scientifiche alla eziologia e oli a profilassi della febbe e tifoide.

3° _:\lenlre il sistema seguito utilizza tulli i ritìuti , riesce a ma n tenere nella classe delle non insalub ri il modo· di disporre delle immondezze dalle case.

Dimostrazione del b a cillo di E berth n e lle acque potab lll 41 P isa durante l'epid emia di tito nel 18 9 0-91 . - Prof. G. (Rioista d'igiene e sanctà pubblica, dicembre 18fl l).

L'au tore descrive con tutti i particolari il metodo seguito nella l'icr r ca del bacillo di Ebel'lh nell"esamo ballPrioscopico delle acque dei pozzi del in Pavia duraulo l'epidemia di lifoide veritìcatasi f1•a i militari di quella guarnig:one (1 8!l1) come pure nell'esame balterioscopico di Jivct•si eagg i dell'acqua potabile della città di Pisa, dove pure !-'i svolse un a epidem ia grave di lifoide, che toccò il suo mas::.lmll, sia per diffusione che per micidialità, nei mesi di novem bre e dicembrr i 89 1.

Qu e!'le indagini riescono difficil issime e per varie vie po..;sono condurt•e all"ert•ore, specialmente stante la mancanza dt un c r iterio batteriologico o specifico cù Pscl usivo per la dimostrazione del bacillo di Ebel'th: tantochi> 11 ,fichiara che finora, ad onta delle ricerch e del bacillo del tifo nelle acque, si può ammettere che stal<i dunostrato con sicurezza la sua. pre--enza soltanto 8, o 10 volle . I n ag-giunta a queste si dovt·anno annoverare i casi dt P avia e di Pisa, essendosi in entrambi ottenuto un risultato posit1vo.

D'IGIENE

che il bacillo di Eberth nelle acque potab ili

•\ la delle epi lemie di febb r e tifoide, le au loril a saranno tPnute a provvedere che le fonti e la distribuzione di ac'{ue potabili nP vadAno certamente e!;enti: ed allora gradatamente !>COmpAriranno dalle citta itAliane epitlemie di febbre tif,,i!fe, che ancora tr·atto tratto le del vtru.s pneumon.tco negU sputi. - Nola del dott. Honoo:-<1-UFPIIEDUzzt. - ( A tti della Reale .lccademia dei Lincei, \'nlume V I li , fa5:cicolo 4\ anno 18!H). l."autor' ha ri cr r cato lii r <'tlam ent.e il di del vit'U4 pncumontco neJ=rli sputi, cosa assai importanlr, r<i11 dal Ialo !'ICienlifìro, perché havvi contradizione, almeno apparento, f1·a i dali che 5:i citano e lo spegne r si rapido d<Jlla virulenza e della vit>ilità dello stesso microq:ranismo nel poi· mone infiammato e nelle cultu r e. sia dal punto di vista pra· tico , per trarne un corollari o util e per l'igiene pubblicfl : prr vedere, cioè, se rosta giustificata, anche per l a pol monite, ]'applicazione di quelle norme dì disinfezione degli ambienti. che si applicano già per allr'e malattie, il cui agente 5:pcrifìco. come si t'> trovato per tubercolosi, a lungo ambit>nti all'azione del dis,.eccamen to e della luce. L'autore ha potuto constata r e che lo sputo pneumoniro, fortemente vi r ulento, fatto disseccare all'aria e alla luce dif· fusa coMer,·a la sua virulenza per 55- 60 giorni, e rhe !"'Poalla lul'e so1ar 1• dir etta, anche dopo 12 ot•e Ji in solazionP continua, mnntiene virult!nlo, mostrando così un grarlo di r t>sisl enza mollo «piccato.

Que'-'li r i"ullnti collimano cnn qu an to era stato osser,alo di re-.ic:;lenza del dtplococco nel sangue dei infelli, m entr e invece male si accordano col rapi lo gncr"i della v1lalila di questo microt·ganismo nelle cullut·e. anche se tenu te in buone cond izioni di temperatura e di nu· t1·izione

Que!>ta differ enza si può sia pel fatto che cu lture pr oducono sustan ze infeste al diplococco, Ria pe1' riò che rw gli !>pulì, come nel sangue, l e sosta nze album i- nol'e che ,.,, costituiscono uno s ll"ato pt•olt:!ltore pei in esse

Ma ciò che più interessa si è che, dopo a vl'r stab ilito che 11 v 1rus pt!eurnonico, ver;,ato cogli pet· opera degìi illrermt nel mondo esterno, si mantìe:!e a lungo v tvo e vit'U· lento, viene anche sp •r imentalrnente dnno.,tr·ata la i">'"· srbilili1 che lo stesso sputo, dissec.:ato e t·rdntln in poi v t> re, ser,a, co1 mez1.0 dell'aria, a diffondere la malollul.

Per la profilassi polmonite, adunque, devH'-'i inc:;istere oon sulla disinfezio ne degli !<putt fr e-<chi, raccolti "-Uil•• pezzuolo e nella sputacchiera, ma anche su quella 8111 · bientt abitali dagli iufermi, pet• di5:leugg re CJUf'l germi che po«,;ono l i'Ovar st negli sputi e;,siccali sul po\·irnento e 5:ulle parell e che quivi si mantengon o ,·ivi e \"irult>nt.

L 'immunità. artlficlale per la pneumonlte oruposa - EMMERICII c FA WJTSKY - (.\1unchner med. 1Vochensch. e CPntralb fii r dLe med. N. 32, 189 1).

Gli sperim enti sulla gnari gione dellt> malattie infettive ar.uto che l'8mrn et•ich co minc.ò su l mal r·os"o del muiule ha egli in union e col F awitzky anche allu SPtticemi» dei conigli prodotta dai pncumococchi dd Frt1nk<'l. parte dal concetto che la im111Unità ar·tdkiale è delermrnata .Ja una 80!'\lanza antt batterica f"orwatasi nel co rpo animale. Comune effetto di tutte le malattie infettive ì• 11 turgore parenchie la gras=-a. L"Emmertch avvisa che tn f(uesta anormale modificazione dell"allJvità cellulare sì producano i corpi testè rammentati. Questr allora tle vono contenuti nel SU.!O dei tessuti esprèsso dalla car·ne e dagh or·gani degli animali r est immuni, il quale sul-{o puo anche essere usato come liquido ri,.analol"e. N ella sellicemta da pueuruococco questo sugo animale spiega az ione diversa secondo il m odo della immunità

Uuo dei m etod i di dare la immunità posto in opera dai summentovati spel" imenta tori consiste nelle ri petute iniezioni 80 ltocutanee di deboli colture i n brodo di pn eumococch i di crescente virulenza. La immunità così olleuuta essi indicano come incompleta. Il li

Sul tema delle b aracche trasportabili Nitnier di P arigi ne tre modelli fr ancesi:

1. Quella di Espit.allier la quale Imballa in colli del peso complessivo di 6,500 chil ogrammi e nello !< paz io di 60 mc., si carica sopra due carri aperti da fe rrovia o sopra 4-f> carri di campagna, ed offre po!-LO per M malat i co n una distanza di 0,85 m tra un !ello e l'altr o, con t9 mc. di spazio. L'inventore ha costruilo un altro modello di min ori dimensioni ma con 1 i) mc. di spazio per ogni Jet&o. H lor o prezzo i• di 8000 fraucht. Il materiale é costituito di cartone compresso, soltanto il suolo é di tavolato.

2. Ln baracca Tollel è di forma ogivale, ha uno scheletro di fe rro eù il pavimento di legno. doppie pareti di carla compre!->'a, il '>UO pe80 é di 7000 clnlog., quando è imballata · ba una c uba tura di 20 mc., il prezzo ò di 8000 franchi.

3. La baracca Olive per IO lelli pes:a soltanto chilogrammi, le sue pareti cù il tello sono di rete metallica incorniciai a nel legno, la quale rete porta un ri,eslim en lo di gelatina indurita nel bict•omalo. Se si vuoi applicare una doppia parete si prende per il tetto la tela, per le pareti il feltro, ti pavi mento è di tavole e può essct·e t·ialzato come quello delle altre baracche.

Demos th éne di Bukarest osserva che nella. guerra tu r corumena in Bulgaria i fe1·iti rumeni erano ricoverati sotto \ende di tela, che nell'inve r no ful'ono r ivestite inter nornenle di paglia dt mais, e in questo modo mantenner o una temperatura s opportabile. RccentPmenle fu adottala una londa costruita in ferro e a doppia pnrete secondo il Tollet; fu sperime ntata ancora una bnt·acca dello stesso inventore, la quale per o, in fallo di lt·asportabilttà lascia ancora qualche cosa n desi.d.t>rare.

Mehlhausen di Berlino parlò sopra l'uso delle baracche di per la cu1•a delle malattie «'pidemiche e ne raccoblan•la r aldamento l' adozione come appendici agli ospedali

Daubler di C hrisliania descrisse una baracca mobile atluallbente in uso nel Zanzibar , fatta con tramezzi eli bambù incorniciati di !'e r ro che possono ven ir fissali in quattro diffel'eoli posizioni, e che nell'interno sono ancora rinforzati da

RIVISTA DI TEC'{ ICA

stuoie r otolabili che vanno fino al tetto, tra le due parti resta uno fo\paz.to dt 30 ctmltmell'Ì, il quale sta in r avporto col tramezzo otturatore interrollo in allo verso il tello. Tra quest'ultimo e,l il tetto vt ò una fessura Jell'altezza di 40 centtmeki che serve di ventilatore. Sul 2' tema, stabilito dal comitato: Può il trattameulo au · ti settico de lle ferì to in guer ra essere r egolato sop ra una nortna unica pt>r tulll gli eserciti, dt modo che 1 medici di un esercito sieno in grado di ollenere un ù ecorso asellico di una ferita anche col mat eri ale dt un ese t·cito st1·aniero: a) Sul nuupo di battaglia (antist!psl primaria); Il) l\ egli ospedali per la cura ·consecutiva. Su quefo\to tema prende primo la parola Mar· person di W oollvich. Anzi tullo egli diMpprova l'istruziouo spe c1ale che s i vuoi darè ai soldall di samla pe1· il pri1110 soc· corso, poichè essi la tendenza di toccat·e le ferite. Iu· vece di questa istruzione sara più che ogni sol· dato sia fallo consapevole del danno che emerge dal toccat·e una fet·ita e che sappia quanto s1a facile domare le emorragie p1·imarie colla fa sciatura compressi va sopra e solto la sede della les1one. Soatanto se il fet·ito è lontano dal soc· medico si ponà nna prima da campo, per la qnale sarti ut ilizzato un pacchetto da medicazione eu· in un posto e perfettamen te puhto, ed esso sarà applicato senza che le dita 'engano m contatto colla ferita. All o scopo di queste cogniz :oni le norn1e suddette devono e!lsere stampate ed ua teli1!JO di pace osleusibili in tutte le camera le dei lJU!lrtieri; do· vranno an cora ess ere stampate s ulla faccia ester·na del pac· chello da meùacazione ed a.lraprarsi di una guer ra 1 medici dovranno raccomandarle ai rispettivi comandanti. Ai medici di prima linea é svecialmente r accomandato: t• C he m generale essi abbiano ad evita re ogni contatto colla fe r ila e di coprire la medesuna semplicemente col ma te rial e de i pacchi da mettere al ferito una tubellina diagnostica colla indicazione: dc. medicarst ài nuo oo ;

2• Se u na fe r ita deve esset·e toccata, sulla ta bellina deve aegue: a) Le mani e le unghie dei chirurghi in una forte l;Oiuzione steJ•ilizzanle. I loro vanno all'm· terno cosparsi di polve1·e antic::ettica inodora come per d'acido borico ;

&) Ras-oio e appartengono al corr edo di ogm e devono essere st>mprE' adoperati;

<') Pri ma ùi toccare la ferita le dita e Hlrumenti dP· vono essere s tropicciati con garza antast>llica dapprima inumidita ;

J) P e r gh strumenti si ra ccomandano quelli a manico metalhco in luogo di quelli fino ad ora in uso; c) Il materiale per legature e suture deve essPre e reetar sempre in s tato ast>ttico. Macporson most1·a un vaf:lello dove è custod1to in soluzione il catgut asettico. L'estremi!!\ hbera del calgut pa!<c:a attra verso il tappo di gomma e fuo ra ; quando abbi;:ogna adoperarlo sa lira !ut•r i il pezzo che occo rre e si vra.

3' I soldati di sanila non dèvono toccare le ferile; tutfal piu appli care, al bisogno, sopra illorcolare o Hop ra )., stecche un materiale antisettico;

Le tasche di sanità rle"ono contenere una sola rtualità di garza antisettica; potJ·anno aver·e in aggiunta una pol v ere antisettica da !:parger e sulla ferila ;

5' Le devono essere abolite da llE' di sanità. un chir urgo possa utilizzare il materiale di un allJ'O ci tu , Macpet'f:\oll raccomanda che si adotti dapertutlo una tola ind it·azione comuue a tutti mezzo delle tabelle d iagnostiche , per esempio: il colone bianco rlella tabella indicherà ch e una fet•tta é g1•ave, il cotone :·osso che i· eon un'.\ si indichf'rit se una ferita è da con B ehe essa fu già medicata; con C che si deve praticare uun operuzio u e Anch e il cotone dei pacchi deve essere il medesimo. ;\1enlre ora in Ge r mania il materiale al sublimalo e la curtu che lo m volge sono di colo r r osso, in Inghillerra é di colore uzzu1·ro. Anche le soluzioni devono essere della atessa CorLa per tultl gli eserciti.

\\·eber di Bec:ançon lll'Csenla i mater iali da medicazione fre ncege preparati col sublimalo all'uno per mtllt· e che !'<ODO ciel tutto simili a quelh dell'esercito germamco. Tra f!Ud m ate r tale anche l'ovalla di to rba, che snrebbe analoga, con qualche pic.·ola differenza, al cartone ol rnu><chio che é in uso nell'eRercito v. Bergmann di Bet·lino fa notare che vi i> snfflcenle con· cordanza ed un ifo rmit à nei vari matet•iali di medicazione dei diversi eserci ti. Colla si è ovunf!UO m di procut·arsi buone medicazioni anche da un catth·o mall•riale; rna oltre all'uniformi la del malertale noi abbiamo lu<>ogno di uniformità nel mo rto d'impiegarlo. Ad ottenet·e rtuesto, Bergmann stabilisce lo• scgu•nti categorie di fertle: l) ferita d'arma da fuoco parli molli pet• le rtuah lesioni convi en e piit dt tullo tene r lontani gli !!genti noctvi;

2) ferita d'arma da fuoco det vasi con emort·agie rPceuti

3) ferila d'11rmll da fuoco delle ossa e precisamente a) quelle con piccole ferito rl'enl r ata e Il) qurlle co n ferita d'uscita più grand e. Por la catego .. ia sat·a da npplicat•:::i la medicaziouc a pe rmanenza associata ad apparecchio od a gtecche. Haccomancia un tecnici!:;rnn re;.rolamenta rrn enle determtn!llo per la rnendicatione ed applicazione d'appar·ecchi sullo pr·una linea. Soltanto nei Jaz;.at•etli sarà permesso individualrzzare i metodi di medicazione. anchr> in quelli stabilimenti l'opparecchio, sr> non vi " mdiraziono iu contrat•io può restare in posto Hnche per un mese s in o a guar·igiono com piu ta cnme gli accadde di sopr a uno dei s uo i feriti ne i balcani con una rot·ita rratLura de 11'o m e r o.

S egue una lettura di sopra le medicazioni sterilizzate nella chi rur gia dt f(Ue rra. Da esperimenti falli in Nancy colla c: Lerilizzaziorw della filaccia risult.. r ebbr> ehe. mentrd dalla filacda greggia «i ebber o nel brodo una gt•ande quantità di collur·r delle vnrie specie di microbi del:aria, nulla di simile OS!'<ervò dalla filaccia sterili zzata. A nche quando si m etteva Mllo la pelle di un conigl io la fìla·cia non sterilizzata non con te n ente che microbi dell'arta uon a lcuna r ea zi one, ma se si introduceva nella li-

E Servizio Medico Militahe

lo statìlococco aureo e quindr Hi inoculava qu ella cute di un coniglio si sviluppava sempr·e flemmone; se poi eterilizzaya filaccia, non seguiva all'innesto alcuna fl e nel brodll non cresCI'\'1:\ pit't alcuna cultura. Gli dinici con co r dono con quelli di Re::rnier.

Renant, ebbe poi a d imostrare che una simile sterilizsem pt•e s ufficiente allo scopo J i ant,sepsi , si può con quulunrtu e stufa.

POPhl (J:>i elroburgo) ha immaginato un pacchetto da meben di verso dagli alLI'i fino ad ora conosciuti. E c: so eonsta di un palloncino di gomma conlr>nente una soluzione di eublimato coll'uggiunla di acido ta rlarico. Il pallone é mvolto in parecchi giri di fa<>cia di garza ed é resistente abbastanza alla ordinaria pressione Il pacchetto si porta cucito DAlla fodera dell'abito. SP lo <>i punge con uno spillo ne eeee la soluz rone Ji sublimato e ne resta imbevuta la fascia, me riman e an cora una certa porte dolla soluzione antisettica per lavare la ferila. La del subl imalo può essere lungo tempo in q u el palloncino andar sog, n ad a llet·ezioni.

Finalmente destò un generale in teresse la discussione sopra Il fr tem a così concepilo: Le relazioni -.aoilarie dei diver"i ll!er citi ,·enir modellati' sopr11 uno schema u n ico allo eeopn di ottener e una s ta tistica che renda possibile dei r·ieeontr i n l !'enso scientifico, delle malattie, delle ferite, dei eserciti :>i a in pact> che in gue1·ra1

Billin g (Washioglon) pa r·agona tra lot'O i modelli di rapporti sanitari di vari eserciti, o viene a ll a conclu sione non propr·iarnenle n ecessa rio di pretendere un' as:wlu la eon cor·dnnzo dei ma piullo-.lo necessita r ender possibile una m1gliore valutazione, un più esatto confronto eolio sLabiht•e dei r apporti più completi vari punti dt lista in riguardo all't>lti, alla razza, alla durata dt servizio ecc. Per le malattie chiru r grche è da p r opor:<i un esatto schem a dt !!iorn a le n0goJogtco nel flll8Ìt' su di uua pagina é do m ettersi il nome, l'età e la natura della lesione, inoltre !'<i risponde a molti altri quesiti ci r ca il trattamen to ed al decorso della. mal attia; sull'altra facciata é stampata una tabrlla lermografica, e vi sono ancora diMgnate in abbozzo tutle le parli del corpo con particolare distinzione del contorno osseo che si riferisce alla lesione riportata.

Da Sarnow di e da K1·ocker di Berlino vien p r epar a to uno di relazion e da sottoporsi ad ec:.perimenlo ed al bisogno, da introdur:;i; e dopo che il Krocher ebbe a proporre che SJ adottasse un sistema unico delle tabelle numeriche per la statistica sanilar:a di guerra fu nominata una commissione solto la pre<>iden:ta di B llhng della qualo devono for parte Noller ùi Nell ey, Schneiùer di Parigi e lo stesso Krocke r.

Questa ha per iscopo di slabi lir·e i criteri sui quali deve esse r fatta la statistica degli eserciti e di additare alle autorità militari delle varie nazioni quello forma di rapporti statistici che si riconoscerà più opportuna. Ques to appt>llo internazionale ci fa sperare che su tale campo scientifico si otterrà certo qualche cosa di positivo. Tutti coloi'O che si sono occupati di lavot·i s tatistici sulle guerre e che furono costretti a confrontare fra loro i quadri compilati dalle ùive1·se na:t.ioni applaudiranno a questo tentativo e faranno voti che la commissione riesca completamente nel suo dirt1cile còmpilo.

RIV ISTA DI STATISTICA MEDlCA

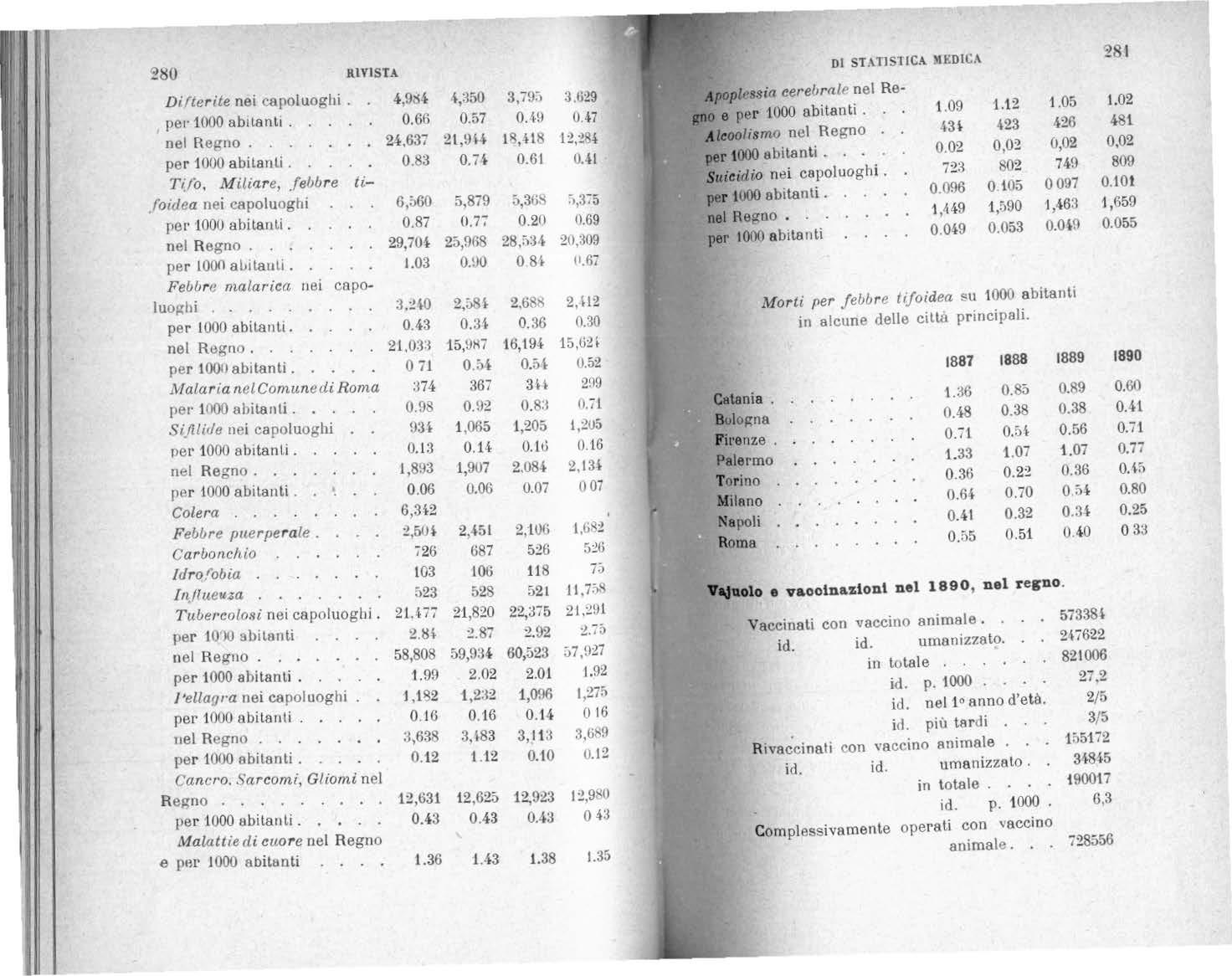

Statlattoa delle oauae delle mortl avvenute nel R egno negli a.nnl 1889-90.

Dall'illustr e prof. comm. Luigi Bodio , direttore generale della s t ati s tica del regno al Minister o di agt·icollura e com· m e rcio, abbiamo ricevuto la bella ed importantissima • Sta-

RIVISTA DI STATISTIC.\ MEDICA 277

dPJI <' cause di morte in lulli i Comuni del Regno, con fr on ti con nlcuni Stati esteri, per gli anni 181-9-90 >>, 1 ua qu nle andava unita la seguente leltPra. <'hP crediamo dove ro•w pubblicare anche per personale allestazione rlella massima nostra osservanza, rkonnscenti in parLicolar modo della ge n tilezza per cui l'illustre statista ci trasmette ogni sua pubblicazione. Vi azgiungiamo alcuni altri imporlandali trntti , appunto dalla sopra a ccennala pubblicazione .

Dott. F. BAROFFto.

Mi pregio di presentare alla S. v. la delle cause di morte avvenute nel Regno nei due anni 1889-00.

Questa statistica, chP fino al 1886 er11 «lata limitnla alle morti av venute nei 28\ comuni di vrovincia, di clrconda r1o e di rlistrello, fu estesa nel 1886 a tutti quanti i comun i del Regno.

E@sa é fatta colla collabat·azione di tutti i m Pdici curanti 8 d ali di fattO di mOlla imp01'tai1Zii per ]O studiO delle condizioni sanitarie del paese. Essa dà m ezzo di conatatare gli effetti dPgli estesi lavori di b onifkameuto agrario chA sono s tati eseguiti in vat'ie parti del Reg no, come pure delle migliorate condizioni edilizie di molte città e doi prov"Yedimen tt dalle auto rilt1 governative e locali a tutela della pubblica salute.

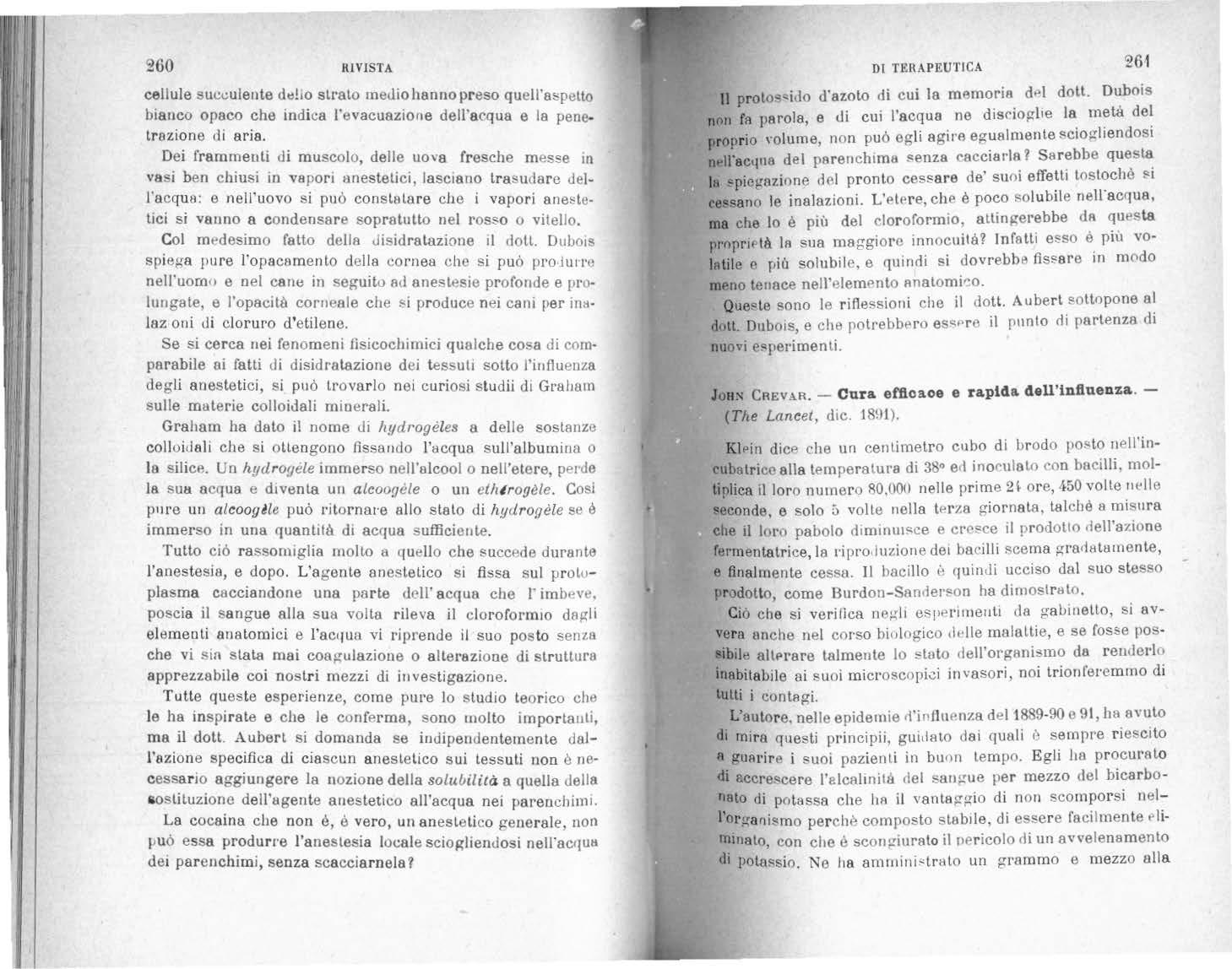

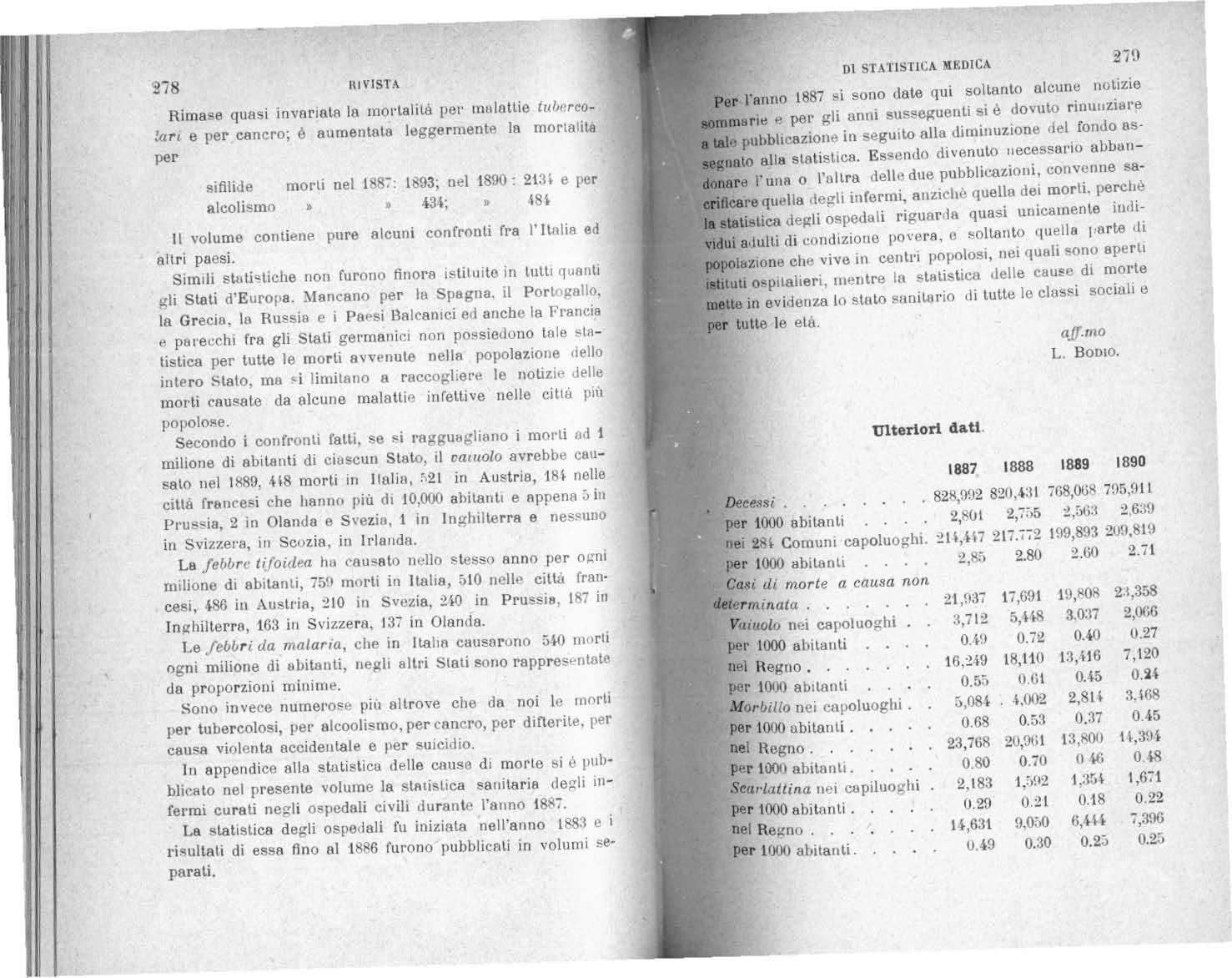

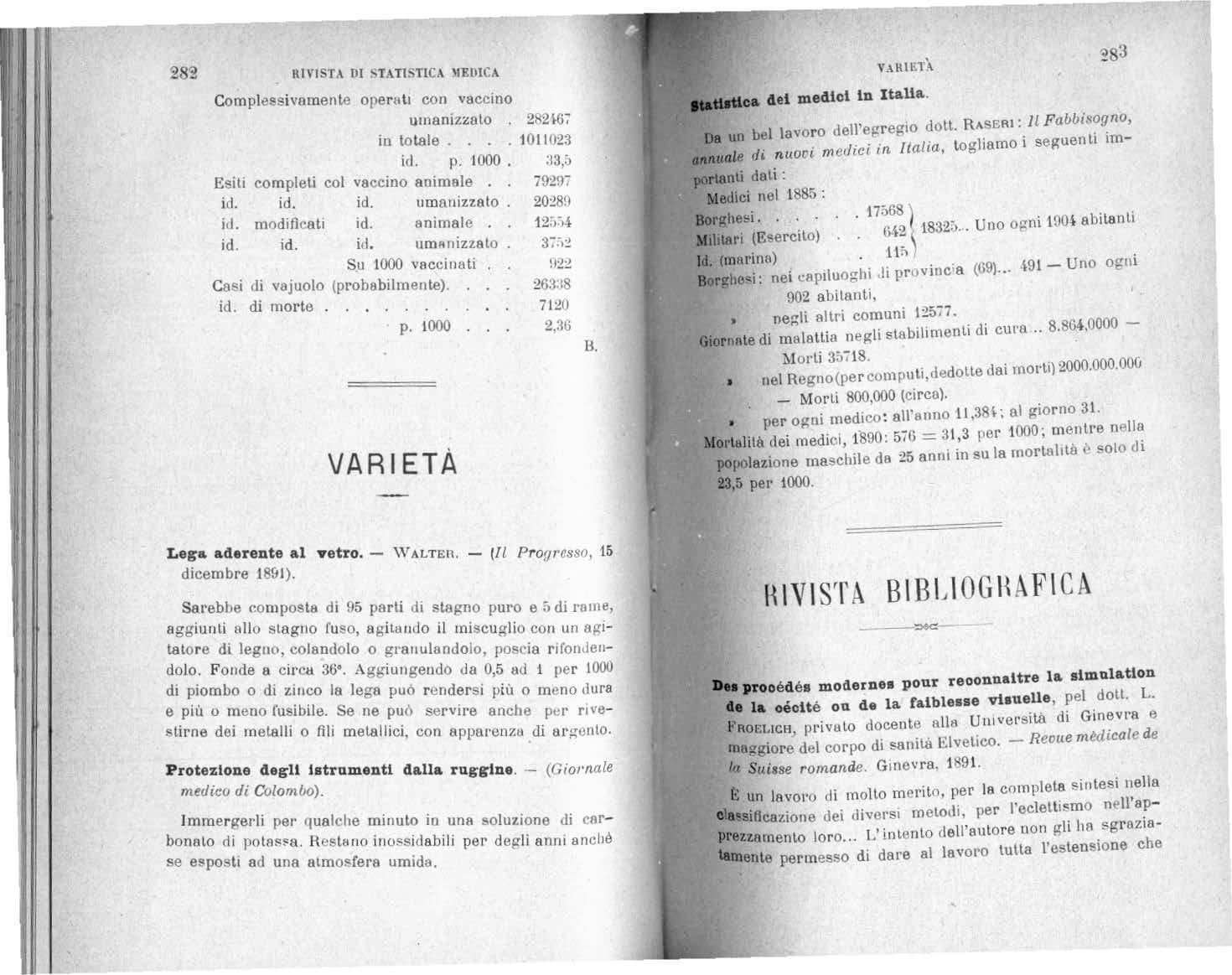

La ·hmin uzione avv enuta nel numero dPi morli pe1' alcune fra le malatlle infettiv e che l'igiene pubblica dà mezzo di eomballe r e si scorge dalle cift·e seguenti: vaiuolo morti nel 188ì: J6.2 i9; nel1!:190: 7.120 mor bi llo li • 23.768; • 14. 3!.11 ecarl at tina )) H.63 l ; 7.396 difl.e r 1te 2l.6!i7; 12.28! reb bre tifoidea l) » 27.273; » 20.41-1 rebbri ua ma laria 2t.OS3; » 1i•.624 pu erperale » 2 504; )) 1.682

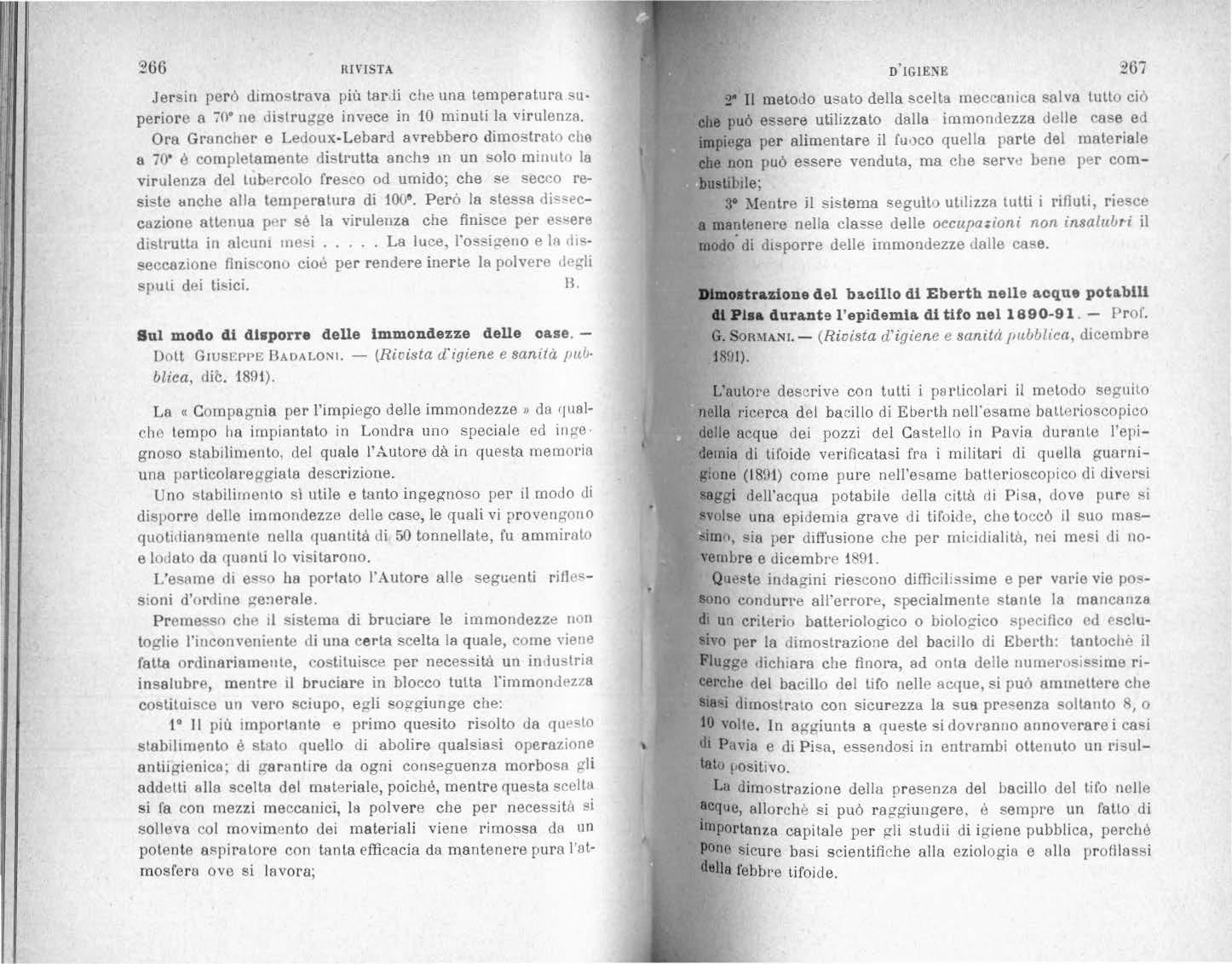

R ima se quasi inva r iata la mot•tali là pet• mu lo.tlie tu!Jerco!.arr e per cancr·o; è aumentala legge r mente la mortalita per sifilide morti nel 1887: 1893; nel 1890: e per alcolismo » 434; » \8-i si sono dale qui sol tanto alcune notizie P pet' gli anni sus:::eguenli si è dovuto r inuuzillt'e tale pubblicazione in seguito alla diminuzione del fondo aseegnalo alla s tatistica. Essendo di venuto necessario abbandonare l' una o !"altra dello due pubblicazioni, convenne sacriftcal'e q uella degli infermi, anzicht> quella de1 morti, perchè la degli ospedali riguarda quasi unicamente individui a.lulli d i condizione povera, o soltanto ctuella ,,arte rli popoluz10 n e chH vive in centri popolosi, nei quali aperl! aetituti ospatalieri, mentre la statistica delle cause di morte mette in evidenza lo stato sanitario di tutte le classi sociali e per tutte le età.

Il volume contiene pure alcuni confronti f1•a l'Italia ed a ltr i paesi.

Simili stuli<>tiche non furono finora tstituilo in tutt1 quanti gli Stati d'Europa. per la Spagna, il Porto gallo, la Gr ecia, In Russia e i PaPsi Salcamci ed anche la Francia f parec.:chi fra gli Stati get·manici non poRsiedono tole statistica per tutte le morti avvenute nella popolazione oello intero Stato, ma limitano a le notiziP delle mor ti causate da alcune malattie inl'ettive nelle città p1ù popolose.

Secondo i confronti fatti, se S<i l'agguagliano i mot•li ad 1 milione di abitanti di ciascun Stato, il oawolo avrebbe causalo nel IH89, 4i.8 morti in l 1alia, "2 1 in Aust r ia, 181- nelle citta fr ancesi che hanno più d t 10,000 abilantt e appena;:, in 2 in Olanda e SveziH, 1 in Inghilterra e in Svizzet·a, in Scozia, in I rlanda.

La febbre hu causalo nello stesso anno per o:;.rni milione di abitanti, 75!1 morti in Italia, =>10 nelle città fran· cesi, 486 in Austi·ia, 210 in Svezia, 2i0 in Prussia , 187 in 163 in Svizze ra, 137 in Olanda.

Le febbri da malaria, che in It.aha causarono 5-1.0 morii ogni milione di abitanti, negli allri Stati sono rappresf'nlate da pr opor zioni m in ime.

Sono invece numerose più altrove che da noi lt> morti per tube r colosi, per alcoolismo, per cancro, per difterite, per causa violenta accidentale e per suicidio.

In appendice alla stù tislica delle cause di morte si è pubblicato nel presente volume la statistica sanitaria degli infermi cu r ali negli O'<pedali civili du r ante l'anno f8f..'i.

La s ta t istica degli ospedali fu iniziata nell'anno 188:l e i di essa fino al 1886 furono pubblicF1li in volumi separati.

Complessivamente operalt con vaccino umanizzato . in totale . . . . id. p. 1000 id. id. id. umanizzato id. modificati id. animale . id. id. id. umAnizzato

Esiti completi col vaccino animale .

Su 1000 vaccinati

Casi di vajuolo (probabilmente). id. di morte . p. HlOO

Variet

Lega aderente al vetro. - \VALTEn. - (Il Pr ogresso, 15 dicembre 18fll).

Sarebbe composta di 95 parli di stagno puro e rallle, aggiunti allo stagno fuso, agitando il mi scuglio cou un agilato r e di legno, cola ndolo o gt·artulandolo, poscia rtfon dendolo. F onde a cirCH 36•. Aggiungendo ùa 0,5 aù 1 per 1000 di piombo o di zinco la lega può r ende r si più o meno dura e più o meno fusibile. Se ne può servit•e anche pc 1· rt\'el->tirne dei m etall i o fili metallici, con appa1·enza di argento.

Protezione degli tstrumentl dalla ruggine . - (Giornale medico di Colombo).

Immergerli per· qualche minuto in una soluzione di carbonato di R esta no inossidabili pel' degli anni anché se e!.'posli ad una atmosfera umida.

VARII::.TÀ

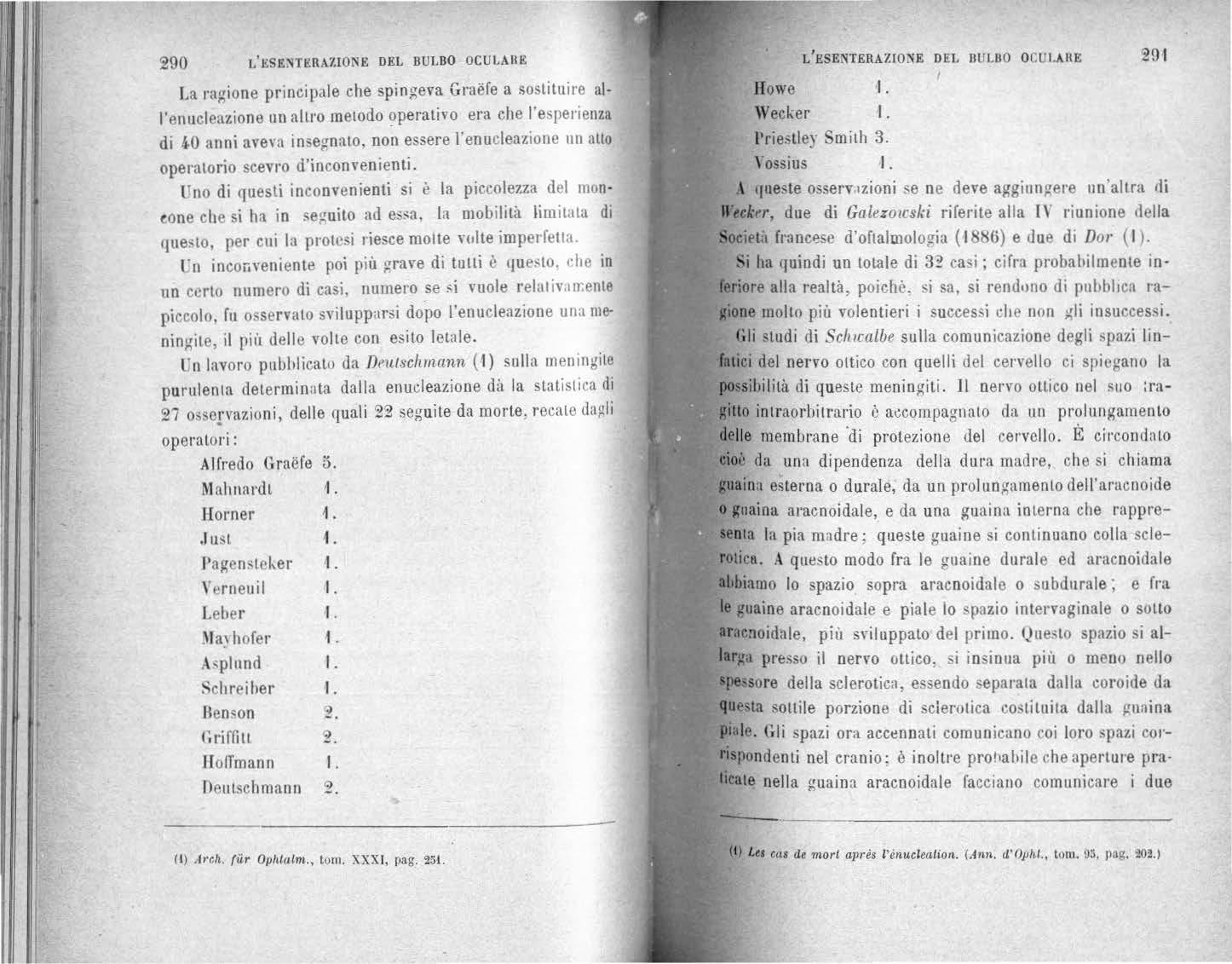

dei medtot ln Ita.Ua .

Da un bel lavoro dell'egregio dott. RA.SERI:. il llftllll4le r/i nu ooi m edici in Italia, toghamo l seguenti tmportanli dali : Medi ci nel 1885 : Borghesi . . . . . . . . Militari (E"ercito) . . Cì-}2 1832;)... Uno ogni 1\104 abttanlt Id. (marina) 11?1 nei li pNvinc·a (G9} Uno ogni 902 abitanti, negli altri comuni 12517.

GiorMle di malaUia negli stabilimenti di cm·a. .. 8.864,0000i\Iot·li 3:>'i18. nel Regno(per computi,dedolle dai tnor·ti)2000.000.00G

• - Morti 800,000 (c.irca).

• per ogni all'anno al giorno 31. dei medici 1890: 5iG = :3 1,3 per 1000; mentre nfllla popolazione da 25 anni in su la rnortolità ,-. solo di 23,5 pe1' iOOO.

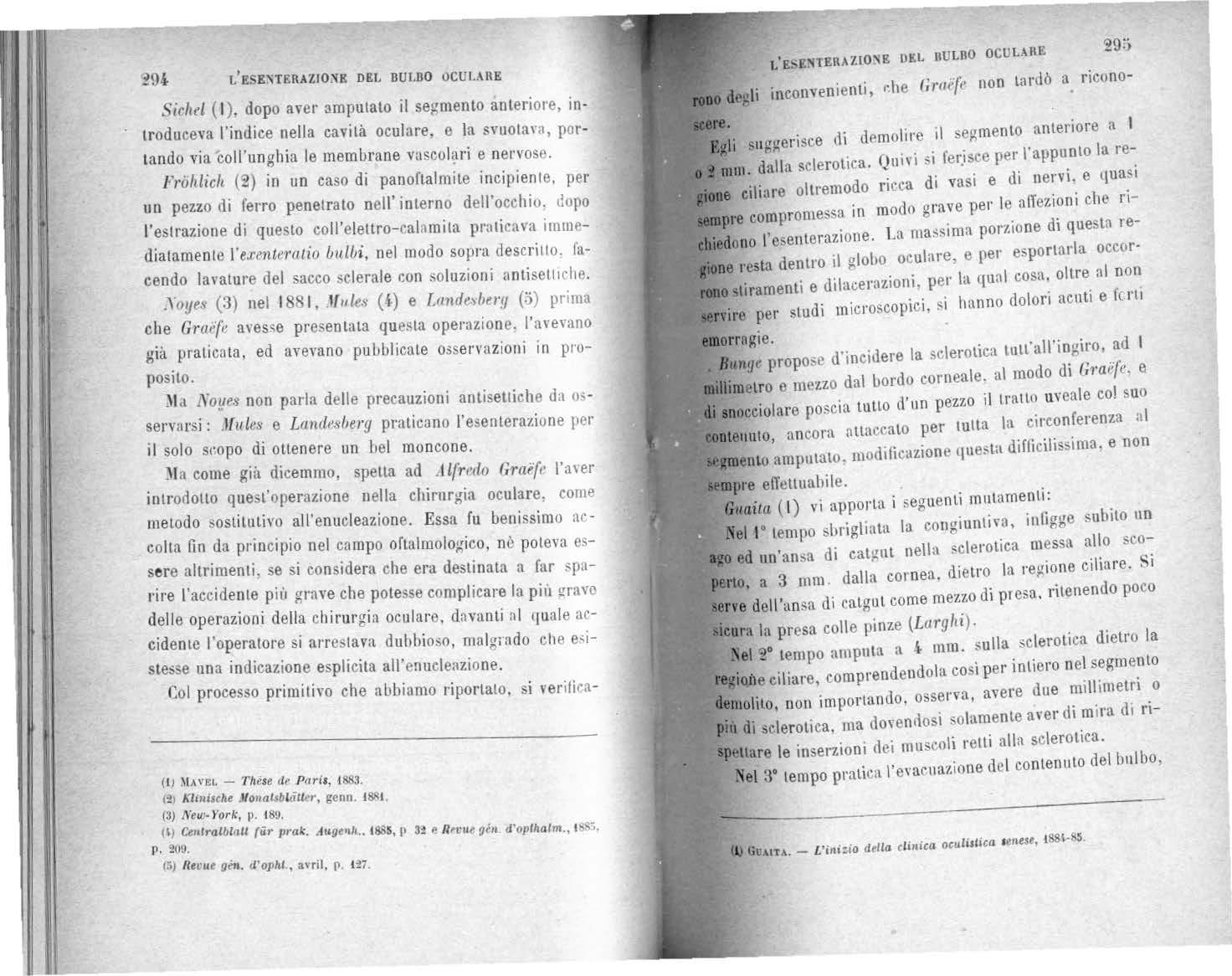

H\VIST A BtBLlOGHAF\ CA