28 minute read

IX UJ;IAZIONE ED I:JCINER.

DElCADAVERIINGUERRA

Lettura fatta il rel>braio alla conferenza scientiOca dello spedalt' militare tli AIPssandria dal dott. a o b erto Apro8io rapitano mcdko

Advertisement

Que !es dora notre ror·ps st• compose soien t jrt(•; daus la grantl11 clreulation a la srrito d' un e d•'compo· sition lente commc la putréfactlou. ou d'une oxyda.lion 11lus tnp lc le romme la comlmstion, qu' Import o? Ce n'est pas à un m stlrabl c arnas cle matériaux envnlrls pnr la putrMaction IJn e s'adrès-e notre souvcnlr, a la \'le eiiP·m•'me fJUi jn·lis!

1/ygi rlltfll ili( ail'f, fiU$1;. 9U).

L' A. rn ould ( l } ha scritto che « les troupes en e\pédi tiuo perdenl beaucoup plus d' hommes par la maladie que par le feu J..o stesso co nce tto già aveva espresso il Lav era n (9) sin dal 1863, e lo troviamo poi r ipetuto nelle opere di alt ri igie nisti militari.

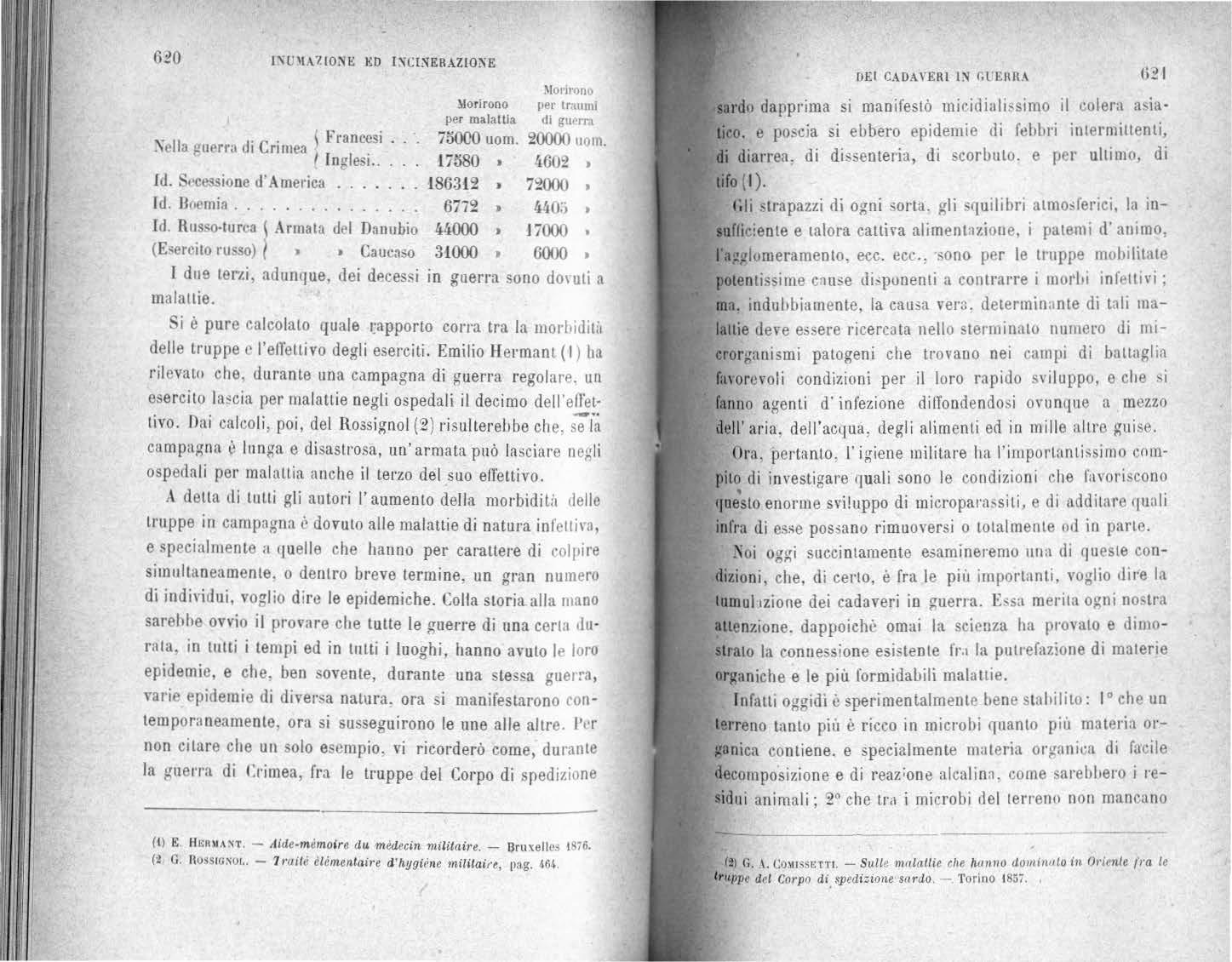

A comprova re la verità di ta le asser to pochi dati stati stici, assai dimost rativi :

(Il \ R:'!OULO. - 1\'0l'Vtaux elr menls d'hyo i t'nr. - Paris 1889. .

L Avr;RAN - De l a morta lit é des ar·mùs en CII rnpagne 1111 POlli l d r t'li C de t 'c tiologie. - 1863.

,. 11 .•. C . \ Francesi ... . H' a l!nerra ut runea l . .... .

Id. d'America ...... .

:Morirono per malattia li580 J 1863 12 J

750CO uom.

Id. Bucmia . . . . . . . . . . . . . . . 6772 ,

I d. \ Armala del Danubio 44000 , russo) j , Caucaso 3i 000 , pel' lr1tlllli eli gu1·rrn 20000 uom. 4602 , 72000 , 440:; J 17000 l 6000 ,

I due terli, adunque, dei dPcessi in guetTa sono do\ uti a malattie.

Si è pure calcolato quale t:apporto corra tra la morl11ditil delle truppe c l'efTettivo degli eserciti. Emilio Hermant (l) ha rilevato che, durante una campagna di guena regolare, un esercito per malattie negli ospedali il decimo dell 'elfet· livo. Oa i ca lcoli, poi, del Rossigno l (2) risulte rehbe che. campagna è lunga e disastrosa, un'armata può lasciare negli ospedali per· ma lattia anche il ter·zo del suo e!Tetti vo.

A della di tutti gli autori l'aumento dell a morbidilit delle truppe in carnpngna i• dovuto alle malattie d i natura infertira , e specialmente a IJUelle che hanno per caratter·e di colpire simulta neamente, o dentro breve termine . un gran numero di indi\ idui, voglio dire le epidemiche. Colla storia alla mano sarehhe ovvio il provare che tutte le guerre di una certa du· rata. in tutti i tempi ed in tutti i luoghi, hanno avuto le loro epidemie, e che. ben sovente, durante una stessa guerra, va1 ie E-pidemie di diversa natura, ora si manifestarono contemporaneamente. ora si susseguirono le une alle altre. Pt•r non citare che un solo esempio. vi ricorde rò come, durante la guerra di Crimea, fra le truppe del Corpo di spedilione f; li $Lt·apazzi di ogni sorta. gli atmo,.;ferici, la insuflk iente e talora catti\'a aliment:lz.ione, i patemi d'animo. l'a ;.!7lumeramento. ecc. ecc .. sono per le tnrppe mobilitate poten tissime c1use a contratTe i mor·bi infettiri; ma. in dubbiamente. la causa ven:. determinante di tnli malattie deve essere ricercata nello sterminato nunlCL'O di microrga nismi patogeni che trovano nei campi di ballaglia fa,orcvoli condir.ioni per il loro rapido sviluppo, e che fanno agenti d'infezione diffondendosi ovunltne a mezzo dell 'aria , dell'ac!tua: deg li a limenti ed in mille a ltre guise.

OEI CADA\'ER I IN l.l'Eitll.._ (j.2 t sardo da pprima si manifestò il Golera asiatico. e po:-cia si ebbero epidemie di febbri intermittenti, di diar rea. di di,.;senteria, di scorbuto. e per ultimo, di tifo 1l) .

Ora , pertanto, l'igiene militare ha compito di investigare quali sono le condizioni che tJoe' sto enorme svi luppo di micropara:-.siti, e di additar·e quali infra di es,;c possano r·imuoversi o totalmente od in partr. oggi succintamente esamineremo una di queste condizion i, che, di certo, è fra le più importanti, voglio dire la lom ultziooe dei cadaveri in guerra. E'sa merita no,.tr.t attenzione. dappoichè ornai la scienza ha proYalo e dimostra to la conness ione esistente r,.., la putrefazione di malerie organ iche e le più formidabili malattie.

Infalti ouaidì è sperimentalmente bene stahililo: l o che un l'Il) terreno ta nto più è ricco in microbi quanto più materia organi ca co nti ene. e specialmente matPria di facile decomp osizione e di reaz;one alcalinn. come sarebbero i residui ani mali; 2° che li.,, i microbi del terreno non manrano mai i patogrni; 3' che quanto piu !!li strati s uperfi ciali del terr.eno sono ri cc hi di microbi patogeni trmto più ri ha il che. sollevati dai venti as!'ieme alla polvere, possano d.tiiondere , t.tnche !ungi dal foco laio d' infezione , più srar rate malattie; i·0 che terreni infetti produc•>no acque infette.

464.

_Piir, in segu ito al lavorio dei sap rofiti , di quegli essen rnhnrtamente piccoli che sono gli age nti invisibili della riduzi one delle sos tanze organiche, svolgonsi pe r l'aria ecn 11vi fetidi e gas. ùi cui al cu ni sono chi micamente noti ed altri di rui la scie nza non ha ancora de terminate tutte le varietà. R itro,·ansi, infatti, tra i detti gas l'idrogeno, l' ar.ido carboni co, l'idrogeno sol forato e fosforato, l'idrogeno carbonalo. il solfidr·ato d'ammoniaca , solfuri di metile e di etile , l'indolo, lo scatolo, l'indicano, ccc. e cian ul'i ed isocia nuri della ;;tes:;a seri e che sono compo sti assai in stabi li, e quindi di dil'lìcile constatazione. Tali sostanze, come i• no to, sono tutte, henchè a gradi diiTerenli, irrespirabili o tossiche . .\Ictln i banno anc he espr esso l'opinione che assieme ai gas della putrefazion e s'innalzin o per l'aria dell e ptomaine volati li. capaci di agire anche in infinitesimali.

Queste impurità gas:,ose dell'atmosfera nei campi di battaglia sono assai frequenti a ca usa del grande accumul o di cadaveri imperfettamente e se ora non si possono più ritenere cau:;a diretta d' infezione, cer·tamente - ed in punto gli autori sono tutti d'accordo - danno luogo ad una di :;posizion e individuale alle malattie infet tive.

Sonvi però, i lJU nli, in gene1·e, non amm ettono l'infezione dell'aria e dllll'acqua a mezzo dei cada,·eri. e negano quindi la gran de importanza che hanno le tumulazio ni io guerra nella dei morhi infettiYi che decima no

Oei Cadaveri Guerra

le tru ppe. Es,;i, fra le altre, espongono le co nsiderazi oni :

1° Ch e l'esame batterioscopico dell'arra dei cimiter·i, ove pure so no sepolti tanti e tanti cadaveri, non ha rivelato la pre5ent.a di una quantità di batteri super iore a quella d'alt ri luogh i reput ati sani: il )l iquel. difatti, non avrebbe trovato appre uahili differenze numeriche tra gli schizomiceti esistenti nell'aria del cimitero di Mootparnasse e quelli esistenti nell'aria del parco dì )l ontsouris a Parigi; se queste considerazioni haon u uu qualche valore per dimostrare che, in gran num f'ro di casi. i cimiteri non possono arreca re apprezzabili danni alla sa lute delle po polazioni, queste stesse considet·azioni perdono ogni efficac ia quando si vogli ono mellere in campo per dimostrare la innocuiHt delle tnmul nzioni sui campi di

Che. comi' dimol'trarooo il Pa steur, il J oubert e tanti altri , il terreno è un filtro meraviglioso capace di :nTestare i microrgao isroi. e che, conseguentemente, l'acqua del sottosuolo dopo un certo corso si può considerare come non più nociva. Citano in loro favore l'osservazione piuttosto antica del Fleech.. il quale nei nove pozzi del camp osanto di Dresda non r itrov ò prodotti di decomposizione organica in quantitil m·tg:,!iore che negli altri pozzi della cittù. Dicono che anc he a l\om a le acque del sotto1>uo lo m vicinanza del ci mite ro sono più pure che quell e dello interno della ctllit.

I nfatti , pei cimiteri si srelgono - di regola - terreni adalli. arenosi, possibilmente in pianura, con una falda acquea sotterranea profonda della quale conoscesi il livello massimo , convenientemente lontani ùal le ahitazio ni , ben ori entati. Inoltre in essi le f,Jsse vengo no, volta per volta, sca ntte colla dovuta lunghezza. larg hezza e profonùità . Ora , sui campi di ballngli a tutte queste cautele non sono pos sibili ll'ìU.IIAZIONE ED perchè alla loro ali nazione oppongonsi molteplici circostanze di luogo e di tempo, che in seguito enumereremo. tutti, però. i camposanti trovansi nelle condizioni or ora accennate. ed allora sappiamo quanto riescano pericolosi. In p:u·ecchi casi, per vero dire, si osservò che nelle loro vi· cina nze crebhe la mortalità ed aumentarono le malattie, segno che l'aria era inquiuata. In altri si notò che l'accf!Ja c•on · tenuta nei pozzi più o meno vicini alle necropoli era ricl'a i sostanze OJ'ganiche eù ammoniacali, e d1 composti solforali, segno evidente cl1e ùa quei cimiteri ricevevano intìltraziuni. può anzi asserire che, sino ad ot·a, i casi, in cui'" t•on · statò inquinamento delle acque per opera dei cimiteri. s1tpe · mno di gran lun ga 1p1elli in cui si è potuto consrntar e infezione dell'aria. Ciò potrebbe applicarsi anche ai campi di hattnglia: di falli lo malattie microbiche che più di frequ en le si presentano in j.!Uel'm all'osservazione sono quelle che nt · taccano il tnho digerente ed in ispecial modo quelle pi1'1 comunemente diffuse per mezzo delle acque. La dis,enteri:t ed il tifo, ad Cl'empio, hanno sempre fallo nelle guerre la loro l riste com sicchè l'He: felder (l) cosi scrisse d i es,;i : (( Dacchè si conosce la si conosce la dis:>enteria l'd il 1< :HIO corteggio )) e « dacchè si fa la guerra. il tifo ne l<l « :-equela ».

E a 'o i è ben nota l'inHuenza che dalle inumaz ioui può esercitata sulle acque. Si arrà un inquinamento di· retto, per parte dei cadaveri, quando la falda acquea ;-;otterranea col suo liYello si troYerit all'allezza cui i cada,·eri ,ennero inumati. Si aHà un inquinamento indiretto per mezzo delle acque metcoriche qJLando le acque sotlerranee si trovano

O) O. llKYP"'·or:n. - Manuale rli chirutgia di guerra. tr·Hdolto Nl annotato da P. 1•:. MMIL)'nl. - Homn. 1&76.

DEl CAOA\'Eill IN (;UERIIA

poco al di sotto del livello in cui i caJave1·i furono inter: in r1u esto caso le ac4ue meteoriche filtrando hre\'e strato divisorio non possono completamento depuc l'aCtJUa del sollosuolo ne à più o nwno contadi :-ostanze organiche sospese o disciolte. E, come ben . un'acqua ricca di materie orpniche i• un aliaeolare pci halleri patogeui ed una coudiafla loro moltiplicazione.

indul.J itnlo che, s.e i seppellimenti in gnena si potes5ero ... come i regolamenti san itari dei vari ese1·citi e uropei rirono, l' sarebbe per gran partr salvag uardata , h.<'· poca o niuna differenza correrebbe tr,l le necropoli t'illit e quelle dei campi di baltaglia. arl esemp io, stando alle prescrizioni ùel nostro regGIamento: c a) le fosse d'inumazione dovrebbero scavate in In lontano dal campo, dagli stabilimenti sanitari e dalla to. in modo che l'aria e le acque non abbiano a rimaBerne corrolle : i< b) tali fosse dovrebbero per grandezza e profontlitil fl8ere proporzionate al numero dei cadaveri che 'i si 'uole lorare e che. di regola, non devo maggiore di dit>ci;

(< t') i cadaveri in esse collocati do\ rehhero esilere roi da due metri almeno di terra ben halluta, e chr riempia fcLLame ntr\ le fosse:

« d) quando la nalur a del terreno non per·metLC:iSP. di. al! t• fosse una con venicnl'' profond itil, i cadavt•ri 'crrPb· hero prima eopt•rti di uno strato di calce, i' quiudi di terra uen Ntlcata •' compressa lino a che ne al di sopm delle fosse un rialzo di un metro circa di altezza, da oYe sia po:.;:;ibile, con zolle erbose ( 1) . »

Gli o,-tacoli che, all'allo pratico , si oppongono mento di queste disposizioni ;;ono es,;enzialmente due. li primo ,ta orlla diflicoltà di scegliere un luogo che non :;olo sia com·enientemente lonta no dagli accampamenti e dai ce ntri abitati, ma :-.ia anche adatto ad una rapida e completa distruzione dei cadaveri. Il secondo sta nella deficienza di tempo per convenientemente tumul ;1 re i numero.;i defunti.

È notorio che la scelta di una località adatta per· le innrnazio ni dove essere sempre preceduta da un attento esam e della composizione chimica del suolo. Om, un terreno asciutto co n una falda aciJuea a 7-8- JOmetri dalla s uperficie, non cretaceo, non argilloso, non compallo, ma ghiaioso, (cioì• in condizioni fa vore,·oli,;sime per l' ossidazione delle S(•Stanze organirhe) non (.· sempre facile a ritrovarsi. P er di più , un simile terreno, per essere dichiarato buono, non dovrà aYere la sua falda acquea dirett1 verso gli accampamenti o verso i l uo;thi ahiLati. e non doHà trovarsi nella direzione dei venti predominanti.

Tutla\ olta. per tanto, che un terreno non risponda a tutte ques te esigenze, no n potrà essere adibito alle inumazioni senza danno evidente, ora delle truppe accampate nei dintorni, ora delle popolazioni dei vicini paesi.

Per convirrcerci poi come ordinariamente man chi in guerra il tempo necessario per iscavare convenientemente un

DEI CADAVEHI IN GUERRA 6?7

eonrrruo numero di fosse. non abbiamo che a fare qualche storica sopra alcune delle pr·incipali battaglie combatt utesi in questi ultimitempi. E, difalli, se consideriamo che a Sadowa gli ed i Sassoni perdettero uomini ed i Prus,;iani l 0 , 000, che a Gravelotte i Francesr penlellero 14-.000 combattenti ed i Tedesch i 20.000, che a Sedan i Francesi lasciarono l 4,000 morti ed i tedeschi l 0 , 000, 4 se consideriamo - come fa il l\Iorache ( l ) - il in tni molt i grandi comballimenti sr s ucceda no a brevi ssi mo •ntervallo (il che appunto avvenne attorno a Metz nei giorni U. -16-1 8 agosto 1870), è facil cos:t comprender come, .anche disponendo di un personale numeroso, addestrato, vc,l enteroso, le inumazioni, per deficienza di tempo, non "POssano mai essere eseguite co n tutte quelle cautele, tutte lfu ell e norme dall'igiene e dai rego lamenll prescri tte . che gli scrillor·i moderni di ar·te mi4ita re r itengono che le guerre dell'avvenire avranno minore 4urata di quelle sino ad ora comballutesi e nel lasso di pochi saranno decisive. ma che però saranno più micidiali tncora che per lo addietro, giacchè i mezzi di distruzione di cu i al giomo d'oggi dispongono gli eserciti non si potrebbero 1mmaai nare ne più istantanei nè più formidabili. « D'ora inuanzi: così scriveva poco fa, il Forbe;; sopra uno dei più reputati periodici i una guerra di trenta giomi corrispon dera a quella di trenL'anni. » I l che vuoi dire che non solo gli eserciti. col loro numero eiTettivo di combattenti portato a cifre c:olossali, dovranno suhire, nt'lle grandi battaglie fut ure, incalcolàbili perdite, ma che anche- per·

ED INClNEHAZIONE

nerale- queste grandi battaulie si succederanno 1 " un aal'all ra a pochissimi giorni d'intervallo.

Stando t'osi le cose. i• ind u bitato che in avvenire le tumulazioni si doHanno eseguire più affrettatamente an cora ell e per e, quind1 , le pre;;crizioni dei regolamenti, SI ÙO\ •·it ri co r·rere ai soliti lamentati esperlienti. e ··i·>i·: o si escaveranuo foss e molto ampie per co llocani alla rin fu-a . e nel minor tempo possibile. il maggior numero di deceduti: OHero. se sarà prestahilito che le fosse siano capaci di ,o li

O defunti, non avrit tempo di convenientemente approa t•ausa dello straordinario loro numero, e i cadavet'J, quasi a li or di letTa, verranno appena ricoper ti 1·on poche zolle rle.;tinate a scomparire al primo acquazzon e.

Gli. inconvenienti che derivano da simili espedienti Yo i hen l1 COlllprendete. Nel caso di grand i ammassi di cadaveri hen pre:;to tale una saturazione del terreno coi protlott• d1 ùecomposi1.ione elle questa si arresta, ed i cad :ne ri pi1'1 o meno completamento si saponilicano . \el secondo L"a>o poi. \cioc di insufHcientem ente profonde) i gas H il 11 ppatl'l per elletto ùella distruzione degli avanzi umani d.al strato di terreno sovrapposto incompletamen te 0 ,e .cosi spandono ovuntJUè ripugnanti. per icolu, i tmasnn.

. i cor1·e l :oh hl igo .ii qui ricordarvi come, talora, man rantlo

Il tempo ed Il personale per pro cedere alle inumazioru preferì alfatto insepolte nu merosissime salme. 'Cu'> an-enne anche nell'autunno del 1870, dnrante la campa,.:ua fra n co- pmssiana.

.E. co:;i .de\ o qui accennar·e ai casi non infrequenti in CUI 1 d1 Interramento, non potendo per il lungo tempo essere compiuti dnlle truppe, vengono aflìdatr a ·rl1 ahl!antJ. delle v1'c'n· . · 1· · . () ( l ctnze, l qua l l• compiOno senza

DEl CADAVERI T\ GUERRA

ate conoscenze e sotto ne:;suna Ma non tratleogo a i danni che in questi casi poc;sono 'rare ado san itario di intere borgate, di intere rei. perocch è essi sono troppo ovvi i a comprende rsi.

Per rendere innocui i campi di e le grandi nec:ropoli, e scongiurare i pericoli cieli t> difetto,e sepollnre !'i escogitarono var i ml'!zzi. accenneremo ora ai dn r reput ati pilt eilìcaci: la seminagione. ciot\ dei terreni ove prati caronsi le inumazioni, e la reinumozionc dei cadavori giil prima incompletamontc sepolti .

Colla sem inagione e colla piantagione dello necropoli si favori sce certamente l'assorbimento dei prodolli della deeo mposizi one putrida specinlmente quando si scelgono vegetnli che hanno una grande aflìnitit per l'azoto. però non tulte le stagioni sono propizie per il seminamenlo e non tutti i terreni sono adaui; d'a ltronde, non c uo rapido, perchi• la. t1:asformazione d'una tanto considerevole qu antità di materie azotate un tempo.

È. impertanto, un1 pratica che non potrehbe mai prencome norma. e che, anzi. è nppli cahilo in un nnumero di casi.

Il ripi e11o poi. delle rE>inumazioni è assai ri1') • pu gnante e pericoloso, ed, al postutlo. i vantaggi che co n possono verificarsi in prosieguo di tempo sono sempre in feriori ai danni che si constatano 11uando si procede disumazioni, danni che neppure si attenuano operando con mill e cautele, e facendo larghe aspersioni sni cadaveri mess i a nudo con soluzioni concentrate d'acido fonico, con vilriolo di ferro, con miscele di calce, e con cento altri disinfetlanti anche più energici. Ben ricordiamo come, sullo scorcio del settemhre 1870 , il li ore della cittadinanza di Sedan sia si posto alla Lesta di molti cittadini per dm·e conveniente pellimento alle num9rose villime cadute su quel campo di battaglia, e che già erano state malamente interrare: ma eh& il nobile e pietoso intento non potè essere raggiunto a catha delle terrihili malattie che si dilrusero tra gli opera i, e che hen presto fecero desistere dal proseguire nella non facil eimpresa.

S!!orrendo le belle pagine della relazione sanitaria sugli eserciti germanici nella guerra contro la Fran cia del 1870 t' i l (Sanitats-Bericht iiher di e Deutschen Ar·mee i m Kri eoe "e·>erl l"> l"> l"> Frankreich 1870 7 1) possiamo rilevare quante disinfez io ni prelimina•·i e quante ulteriori misure conellive per risanare le località cl1e furono teat1·o della ouerra e nE'Ile. n , quali per il difettoso interramento dei defunti erano npparse spaventevoli epidemie. U mezzo che più d'ogni altro si t\ :t\'vi c·inato allo scopo fu quello d'incenerire i cadaveri nelle fo sse stesse. Tale metodo (elle era stato propo3to da L. Creteur, il quale faceva parte del comitato belga per il risanamento dei campi di battaglia) consisteva nello scoprire a pow a poco i cadaveri , inaffiandoli, volta per volta, con una sol uzione di ipoclorito calcico e con acido nitrico perchè si sr olgesse una certa quanti La di cloro, e quando tutti i cadaveri erar.o stati messi a nudo, allora si verswa del ca tr·ame entro le ro,,e e gli si appiccava fuoco mediante paglia o fasciue intrise di petroli o. Calcolasi c!Je occorr·essero due botti di catrame per le fosso contenenti 30 -40 morti, e 5 o 6 botti per quelle ove :-t a· vano allogati zJ0-:300 corpi umani. Dalla combustione del ca· trame e dei corpi grassi si sviluppava tale un calore che nel terreno circ osta nte alle fosse non tardavano a mostrarsi ampi

DEl CADA\"ERT lN GUEltRA 631

. ù . Il e il fumo era tanto denso e caustico che e mo r . 1 d eva flittene sul volto e sulle mani degli operai. r erò, u: a due ore il contenuto delle fosse era ridotto a tre JD cap · · . pilt c·he qua rt i del primitivo vo!ume e non VI scorgev,t poche O'"'a cal cinate. . . , d·mento come vedesl. non era ne Questo pro ce 1 • . 11 d. .· ol ·· eppure come rrià. di cemmo, lu que o era ro l peli C l, . " che diede migliori risultati. r· Ora sul labbro nostro sorgono spontanee queste . . ' . note le tante e crravissime diflicoltà che tncon- glacclll' sono ' . . · 1 · . . ·a nella pratica delle inumazlonl, e gw.cc lt' tran s1 10 guen' . . . . pericoli inerenti alle difettose sepoltura, ,\ s1 co noscono 1 • 1 \ qual line persistere nel sistema. anzlc.

. a c uello di di!;trucrcrere l cadaveri col luo co, che sa r ll'orrere 1 , • . ,. rebbe certamente piil conforme alle gin ste eslgenzt' delll· . ? ·noltre o presto o Lardi per ri sanare un campo g1 ene •.,e , 1 • 1 di battaglia necessario i : loro fosse perchè non evitare tante fatiche lnnllh_ pel tumu. ' · · f ll perchc larl i, percbè non prevenire tante malallle. tn e IVe. . : non ri:-parmiare tant" preziose esistenze , ncorrendo Òl prImo . ·) acchito all a pratica della cremazione·

" l. r· della cremazione alle nostre do,, 1 avversa • man de colle seoruenti ohbit>zioni : l o Essi {e è il loro principalE' argomento? ch e il metodo di eliminazione dei cada,·eri l:ol e • • • • L mi e che qu1nò1 c 111 nelle nostre tradiZIOni, net nostri cos u ' . urto colle idee e colle convinzioni della maggioranza. RJcor. l nel ma""ÌO 1811 allo stesso da no a questo propos1to, c 1e 'o" ·. . Creteur dopo sol i due mesi di lavoro, fu vietato di prosegUtre nell a prati ca di incinerazione delle salmo _nelle fosse per· i numerosi reclami sporti dalle famiglie .

2" Che non si dispongono ancora di meZZI adaltl per iucenerire in poco tempo funt 1 . migliaia di de-

3" Che è <lu i>' ·· · UIO IO "Uet•r . sposiziono la occorrente stra SI avere a distihile. 01 marta quant1ta di comiJ u- t o Che il tempo indispensabile . ZÌOnl· non c\ • r · per praliCUI'O le Cl""ffia·• rnrenore li ' !azioni. a que o che per le tum u-

:..>o (c lf1183 la 1" l'obbiezione h · che colla cre m·lzione . .' c e lu fatta all' fdde r)

• SI prn·erebbe la te d' . ncch i.,s imo. rra un con•'lln e

Cel·chiamo di confutare ad una d buon· a una queste ohbiez io ni: l argoulenti non ci fanno difetto.

DEl CADAVERI IN GUER RA 633

da pochi anni scoperti, entro ai qua li si ritrovanumerosi vasi cinet·ari. T mezzi rozzi, incomodi , e, dian che antigieniri con cui si compivano gli incenerimenti a pò co a poco ed o>unque (specia lmente per opera del i:mcsimo) f•tto smettere tale metodo di distruzione de: 'eri , ed accettare quello delle inumazioni. \ 1 giorno . la pratica di co nsegnare i resti umani alla fiamma pu· ice è solamente più in presso alcuni popoli lleie deiL\merica, come, a mo' di esempio. gli I ndiL bramini. i Giapponesi, i l\ oliusci e gli Atapas ch1. Ma come in qnesto secolo di civile progrc3so t:•nte e tante ri sorsero che gi il paren1no delinitivamente cadute nell'ohlio , co si pme l' id ea della cremazione dei ca<la veri si ri presentò al la mente degli igi eni sti , e particolarmente (ciò sia o a nostro vanto) degli igienisti italiani.

11er n 1· 1· l eg IO c llUostrare quanto l'. d ahhia al giorno d'o,,· . 1 ea della crrmaz·one .. acriUISfato terreno -· d l llllpronta di civ"le . ·t· ' :-.J a aver presa l 1:- lluto permett l . capi ne .·. ' e em 1 che per !'o111mi ' 1 la stona .

Negli antichi tempi i Il oli i , .. dere i cadareri sop. . . p ndo-oermani CI usavano arIa l IO" Il con-e , d mento le re ncri ent r n .' ::. n an one poi o appos1te urne od t. chiamarano ro loml . . . en IO a celle. ch e 1ar1. · 1mrle usanza bb · ma an che i p . . . e ero 1 Greci non t Oma nr. l 'fualr durant ,•. sero a tutte le citt: 1 1 1. b e 1mpero la diiT • l a IC e as.so""ettate R , di T·tcito t · nn ' a oma. "'ell e ope re rov•amo che gli a ot" h. G . daveri. e, second 1 c.. 1 erman1 bruciavano i cao quanto lascio scritto Di odoro d" s· ·r· pare che anche . C l . l • ICI J:t, 1 e t1 usassero que' t · . d ella età del bron . , "a prat1ca. Nell a rma

P resi i paes· l _zo, m_ l Europa settentrionale- roml S aV I -· SI mcen . . d envano 1 efunti, e lo attestano gli antesignani e fra i piìt stren ui propugnatori di ardita riforma va segna lato Ferd in ando Coletti, ell e riai 18:.>7 tenne sulla« Io cio erazione dei caclave 1·i » nna eonreren za nell ' l. R. accademia dì scienze di Padova ( l ). e cbe nel 1866. durante la guena anstro-prus-iana ed it•loaostria ca, e le ecatombi di Sadowa e di Cnsloza, propose di incenerire sui cruenti campi le vittime cadute. \o che i nomi di Polli e di Gorini vanno onorevolm ente riJ!ordati tra q uell i dei precursori e propugnatori della moderna cremazione: nè. pet· l'a rgomento che abbiamo impreso a trallarc. possiamo la-ci :1 r passare sotlo silenzio il nome del prof. Du-.Jardin; che nel 18i0 sul giornale La solult• un articol o « sulla guerra e le sue viLLime, l' incinerazio ne e

lNUMAZIONt E D INCJYERAZIONE

l'inumazione dei caùaveri ( l ) , e che già sin dal 1867 aveva proposto un suo speciale appar·ccchio per cremazione.

I n seguito all' incener·imcnto eseguitosi il 1° dicembre 1870 .a sopra una catasta di legna, della. salma del indiano Raiah Alaharaja di Kelapore. e più anC(lra, suLJtO dopo la regolare cremazione eseauitas· 'l -=> ·> • l> l l 1876 nel monumentale di rolapparecchio Polli-Cler icetti. della salma di Alberto Kell er. dell'opinione pubblica in favore di questa Innovazione SI fece grande, specialmente in Italia. Si tennero congressi, si costituir·ono società di cremazione e si puh bJ,. bollettini cullo scopo, non solo di tenere viva I;L dJscasstone sull'al·gomento, ma anche di difendere strenuamente il principio della cremazio ne dai preaiudizii del vol "o e da ll e obhiezion i gim·idiche degli Allo stesso pubbliraronsi numerosi lavori proclamanti la crema· ZIOnc una p r·atica altamente morale, igienica, economica e non può urtare i sentimenti religiosi di chicchessia, ttiac· rei trovare offensivo questo per Jl quale l materiali di un organismo che ha ce.:>.:>ato m ·ere vengono restituiti all'aria ed alla tdrra, dalle quali ebbe, e nelle forme c combinazioni in cui la natura stes,;a l1 tramnta.

Ma più dei congl'essi. ma più dei 700 volumi pubbli rati,;i su questo nellt• varie parti del mond•>, l'ardito concetto fu popolamzato dal per fer.ionamento a cui aiuosero in breve gli apparecchi tecnici. I sono <juello di quello dei professor·i Polli e Clericelli, quello dei sJg non Reui e Ter uzzi, <Juello del Go,·ini, quello ideato dal-

DEI GA OA\"ERl GU!!:ltRA u35 l' ingegnere Giuseppe Yenini, quello Palumede Guzzi, e quello Spasciani- esmer. La importante conclusione si i· che al giorno d'oggi nelle prin cipali cillà dell' I talia ed in molte esteri' "orgono templi crematori, ove annualmente vengono purificate co l fuoco le :.alme di molli defunti. e che la cremazione dei cada' eri è stata da noi ed in altri stati coosac!·ata dalla maestà della legge e dal solenne Yerdeno della puhhlica opinione. Cade. adunq ue, l' obbiezione che essa non sia entrata ancora a far parte delle nostre manze. e riteniamo per ce rto che. qual ora in una guerra futura la dovesse mettere in opera, si troverebbe un terreno ben preparato e pochi oppo:;itori . A questi ultimi, poi, s i potrebbe tener chepopnli suprema le:r csto.

J>e r Yero dire io rite ngo più grave della precedente l'o hhiezione che ancora non si possiedono apparecchi adatti per incenerire completamente, ed in poco tempo. migliaia e migliaia di cadaveri.

\o che coi più perfezionati forni crematori sino ad ora id eati. non :; i riesce ad in ce nerire nelle ore piu di una ven ti na di morti. Sarebbe, quindi - a dir poco- una solen ne utopia il pensare di ricorrere ad e3si nella evenienza di un a guerra .

Sarebbe pure erronea l'idea di far seguire gti e'erciti da una in terminabile schiera di apparecchi crematori mobili. (j uesti. oltre ntl in fl uire sinistrarnente sul morale de ll e truppe. non che au mentare il ca r reggio (giit enorme), ed poi si mostrel'ebhero ancora in num ero non al l1i sogno . .\l i parf', però, che sarehh e parecchi di qnesri forni fossero presso depO>Itl d1 materiale sanitario da guerra per poterl i losto :d. primo irrompere di una epidemia, press 0 que!.di stabllun ent 1o1·e il ne fosse sentito. Distru!!gentlo col fuoco le rillime di tali morbi si potrebbe sperare di dieziandio Lutti i germi d'infezione e di rroncare l nel suo esordi1·e. ln ollre coi cremalorì tra sporSI av rehh_e_l'opportunira non solo di sottrarre all.t pu· t11da decompoSIZIOne la salma di qualche o-rande raloroso d' l'l ' benemerito personaggio, ma anche di potern e al ptu presto poss rbile inviare alla madre patria le onorate ceneri pere hè siano serbate alla vene1·azionc dei superstiti.

L'unico apparecchio mobile per cremazione sino ad ora conosciuto Ì' quello ideato dal nostro cnpitano commissa rio Domenico Be.'. Tale forno, costruito per ordine della Sorietil di cremazione d i Milano, fuuzionò per fa prima volt:t a e quindi in altre città della Toscana, a .\Iilano, ad .\ str.. a Lodi. a Como, ecc., dando orunque soddrslacenllssrmi risullati. potè, infatti, constalare che è capace di decomporre com pletamente un cadavere in circa due o1·e e e che non lascia sfuggire la minima sgr.1devole esalaziOne. If a, nello assieme, la forma di un comune carro mortuario a qu1tt1·o ruote: ma il ,·ero apparecchio per la cremazione è un parallelepipedo ài m. 2,50 x 1. -i-O di base, e m. l ,$0 di altezza, ed è di fer1·o fuso rivesriro internamenre di terra refrartaria dello spessor·e di 5 centimetri. Al di sotto del retrotreno del calTo havvi una fornnce a riverbero, la t{tJale, prolungandosi verso l'avanrreno, costitui,.;ce la così detta camera t{i combu.'!tione. Il cadavere, adagiato sopra un lorto metallico foggiato a gr·ata, si introduce nella

DEl CADAVERI IN GUERRA

ra di combustione facendolo uno portello che trovasi nella parere parnllrlepi' e lo si colloca in guisa che la testa nvolla verso la Così la fìamma che producesi dali tlel com hustihile (ordinariamente pezzi di legno dolce) im es le il cad ;11 ere a cominciar·e dal capo e tutto com!Jieramente ravf ol..;e senza ch e alcuna p arte del comiHtstiui!e di alimento vada a coi resti del cadavere. r gas che :>l dupp lll :-i dalla combusrione della materia organica vengono decom posti dapprima aLtra1•er·so una d'ari a pura stabilita in una seconda camera . chtamata di 1·iml'scolnm en lo, e po.>cia 'enenùo m ce nd1t\t1 dalle fi amm e di una fornacella che rrovasi ;.Ila hase del camiuo. Quest'apparecchio che, come vedesi, fondato prin cipi ùel forno Gorin i, pesa p1·ess'a poco 20 qu •rHalr. e può facilmente essere trainato da due cava lli a.nche istrado a forti pendenze. Sarebbe quindi adatto rn guerra per quei casi e quegli usi cui più sopra aiJhiamo accennato. Poirhè. p ertant'O, non pos:>i!Jile per la decomposizi one collettiva di migliaia di cada' eri fare assegnamento su uli apparecchi si no ad or·a esrog1tali. molri autori avevano di ricorrere ancora al pt imttivo sistema del ro,:o. uti l rzzando sorta di combu:.tihila e facenùo largo n.;o di materie resinose, di petrolio, di rarrame. ecc .. non :-olo per attivare la comhu:;tioue. ma l. eo1'1 od·•ri più o meno cmpn·eu!llaiiCI. OPU lra lt.Zare qu n v • ch e spandons i per l'ar·ia nell'abbru ciame nlo. delle.

. . l' 'l a l ·he questo proce,;so non c cons rgll tl.H ie. an . m ., r. ,, a < r ;; . aozi tlltlo. perchi• occorre un tempo per tncer. eri re contemponeamente molti ca d:' rer·r' pot pe:chè oc co rre una enorme qua n ti:it di comJ,u.;tibile, c, hnal. · può 1nai ollenere una per · mente, perche con e!:>SO non st

INU1L\ZJ0:"/E ED

fetta distruzione dei corpi umanr· c·ò . . · ,, c tanto vero chp glr autori di suhito interrare le cen .· le o--a • le · d' d eJJ, :-.,, t partr ' ca avere sfurraire alla inceneraz· Al · · . N> .rone . . cn nr, por, nallo Intento di ovviare :di'accennato inaonrenrente. :wera no proposto di iniettare in oa . l . di l")nr sa ma. prrma al una certa (Juant't' d' ,. , • 1 a r petro 10: ma q_ue:sta non merita neppure di es:::ere presa in consrderazrone, perchè. come ben d' .1 ,. 11 . ( Jsse I a rn Jl, non po· essere fatta da perso ne che a\·essero nna qualche pratica delle coso di gue rra.

ogni modo, l'in cenerimento dei cada\·eri in guPrra pratiCato sopra cataste di /errn1 abbencllc· rr'con . t . . A tt' . . l") ' oscrn o nnp .r e rssrmo, lo trovramo calderr"iato per certe spec· ,. .J · • • • r-1") ra 1conurdr a preferenza delle inumazioni, da una eletta sch,er·a dr '"reniot'r rur'l'rta .· t .. . . . ,.. I r, ra cnr rl Morache I'Ifeyf Id . ''. 'nllrn, ed altri. Anche il nostro compianto' d1co :u anarra ·n /') ' . . . ' ' una sna nola all'opera deii'Herfelder lo grudrcò « una misura quant ·rr· · · • • ' 0 1(') 1en,ca, allreltaoro econolllica. << e shrrgatrvn. per sop ra rumercato, a preferenza « altrn. » - di ogni

In qne,;ti ultimi anni, però i fautori della crem . . vols · 1 d ' azrone rrero ' o_ro stu i sulle modilìcazioni che occòrrerebbe npapparecrhi si no ad ora conosciuti per reod erlr, in caso dr guerre o di epid · · · . . cmre. capac1 dr rncenerire pi ù cadaver·r nello t • . s tempo. Da questi stndi è risnllato che arrecando q 1 1 · d· · ' . _ua c te rn Jspensahrle modificazione all'apparecchio del Gorrnr, sarebbe fa cile improvvisare a me d' ti . . ' , zzo 1 ma onr rcfratl:li'J. un forno rollettivo su cui si potrebbe fare granlle asscgnarnt'nto nell'evenienza di una guerra.

Questo pro_.(e:to è dettagliatamente esposto nell'opera: ingtitution .., sanitaires en Jtalie (l) in un articolo di Gae ·

Pin i, l'infaticabile apo5tolo della Permette· che io. nel modo più breve che ,mi sarà possibile. 'i descriva come il forno dovrebbe essere co.;;trut to. e come douehh e funzionare.

L' apparecchio consterebbe di due sole parti : il cosiddetto ,.,.c,p imt'' (destinato ad assere colmato con istrati alterni di tomhustibile e di cadaveri) ed il cnmino (per l'attivazio ne del tiraggio e per la purificazione del fumo). Que:-;le due parti , amendue di forma quadrata. verrebbero erette una di fi an co all'nllra e comunicherebbero fra di loro pet· mezzo di una so la apertura. Nell'impianto di <tnesto forno sarebbe in· disp cnsrtbilc approfillare di un terrt>no abbastanza declive. perocchè il camino deve avere la sua base press' a poco al li vell o della volla de l recipiente. Questo, che deve misurare in altezza dur metri, ed in larghezza un metro e mezzo, ha nell a sua parte inferiore una griglia di fer·ro. Ln pnrete anteriore (cioè la parete opposta a quella presso cui sorge il camin o) ha una grande apertura compr-esa tra la gnglia ed il così pure due grandi buchi trovansi sulla volta per facil itare l'introduzione entro al recipiente dei cadaveri e del combu stibile. Altre aperture devono essere praticate nelle pareti laterali, sopra e sotto 1.1 griglia, per agevolare la rimozi one delle ceneri. ed inoltre, a ,·aria altezz:t delle pareti Tann o aperti degli spiragli per favorire un'ahhonùa nte affl uen za di aria nello interno del recipiente.

Il camino, che, come abbiamo detto, deve essere costruito parallelamente al recipiente , ma in un piano più eiHato. r i- chiede dieci metri di alteua ed una larghezza interna di 7:; centimetr i. .\n che nella sua parte inferiore vi è una g1•1,:Jia, e rapenura ùi comunicazione tra la parete posteriore del recipiente ed il camiuo shocca pr·ecisamente al dis ollo di • questa gri;.dia. Poichc alla hase del camino è stabilita 1111:1 fornacella. cosi si i· pensato di prati carvi tre sportelli: uno, all'altezza della griglia, che permeua J'e.;trazione dei rbi lui del carbone. non appena ultimata la cremazione; nno. al di sopra del precedente, che permella di alimentare t:on la fomacella; ed il terzo. al ùi sotto dt>lla ,!.'tiglia, per poter c:;trarre le ceneri del carbone, man mnno dte vi si acc u mulano, e per· fa, ori re l'accesso dell' aria alla forna cella .

(t) E. ,.Al.l. IN -Traiti) d el d r ·w n, ec"' 1113 et de ICI desin{eclio11. - Parigi, t88::!.

Per motlcre questo forno in az ione, anzilullo si accendono i ca rbon i coi qwdi si è riempita la fomacella del camino, indi si appicca fuoco al combustib il e, che si è accaUbtato sopra la griglia del recipiente Quand o questo comhu.;til,ile arde vi si di::pone sopra uno strato di cadaveri, tiuintli un altro strato eli carbone. c co!<i di seguito sino a tlre tullo il recipiente sia ricolmo. Cdcolasi che in tal guisa po.;-.tuo trovare po"to nel recipiente trenta cadaveri circa. Di i primi ad essere ridotti in cenere sono quelli in has.;o. cioè i più ricini alla e, man mano chi:' si consumano, la sciano il posto a quelli che Sr può fa1•orirc questo mori mento di discesa dei cad:n eri. agitando la mas;:a incandesreote con spet'iali verghe 1ii ferro. E sicromc, tutta1olta che i cadaveri pr·ecipitano al fondo. si forma un vuoto nella parte superiore del n't:ipiente - i• neecssario ricolm are, volta per 1olla. questo vnolo con altri C<Hiaveri e con nuo1o combustildt'.

I prodotti della comb ustione delle materie or·•aniche, ,.,

DEL CADA VERI Gt;EIIIIA 64.1

essersi depurati allraver·sando la fornacella arde nte camino, disperdonsi nell 'aria affatto inodori ed innocui. Poich 1 • col procedimento ora accennalo trenta cadaveri esser e distrutti in due ore, C05Ì l'Ile in 3 aiorn i se ne potrebbero cremare più di mille.

Per la costr uzione di questo forno non occorrerehbero più di 4.000 mattoni. i quali. nssieme alla qua ntiltl di calce, potrebbero essere trasportati sul luogo a meLzo di una dozzina d i ordinarie carrettP.

Per avere, poi, un crematorio capace di incenerire in 3 giorn i 100 00 morti, basterebb.e portare a 4- metri la larghezza del recipiente (senza modificarne l'altezza). ed aumentare di due metri l'altezza del comino.

l o non voulio asserire che truesto forno tal quale è stato de sc ri tto, sia., l'excelsior. Provando e riprovando for:>e riusci rit ad ottenere un sistema ancora più perfetto e p1u fl hrigativo ; però agli oppositori dell' dei cadav eri in guerra possiamo rispondere che gta è un parer.chio improvvisubile che sui campi di battaglm potra certamente rendere utilissimi servigi.

l'iù conciso sarò nel co nfutare le altre obhiezioni.

LI occorrente {lef! na. ca rbone, ecc.) è ben •l ifli cile non ritrovnrlo sul luogo. Ad og ni rnodo se ne potrebbe nei depositi ten ere in serbo una certa per· quei cas i in cui venissero a far d ifel to le risor.-e .

.\ coloro che riten go no occorra per la cadaveri un tempo più ancora cho per rnumarl l,